復興區公所的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊馥祤寫的 泰雅生活誌:泰雅耆老口述歷史 可以從中找到所需的評價。

另外網站「龍潭區原住民族集會所」斥資1.2億元預計112年3月完工也說明:... 以「一區一集會所」為目標,龍潭區原住民集會所以國有地撥用方式取得土地,而選址於龍潭行政園區,除交通便利之外,主要是考量可整合周邊區公所、 ...

明新科技大學 管理研究所碩士班 邱筱琪、魏文彬所指導 藍寶玉的 兼任行政教師壓力與適應策略探討: 以桃園市CS偏鄉小學為例 (2021),提出復興區公所關鍵因素是什麼,來自於壓力調適、偏鄉小學、兼任行政教師。

而第二篇論文萬能科技大學 經營管理研究所在職專班 林水泉所指導 宋美麗的 在地特色文化融入活化課程之研究-以桃園市復興區介壽國小為例 (2021),提出因為有 原住民文化、在地文化、活化教學、自主學習的重點而找出了 復興區公所的解答。

最後網站桃園市復興區公所2020年招標案件列表 - 台灣採購公報網則補充:復興區109年度後山簡易自來水緊急維修工程(開口契約), NT$3,200,000.00. 桃園市復興區公所109年度公務車輛租賃採購案, NT$898,992.00. 三民里6鄰排水溝損壞災害復建 ...

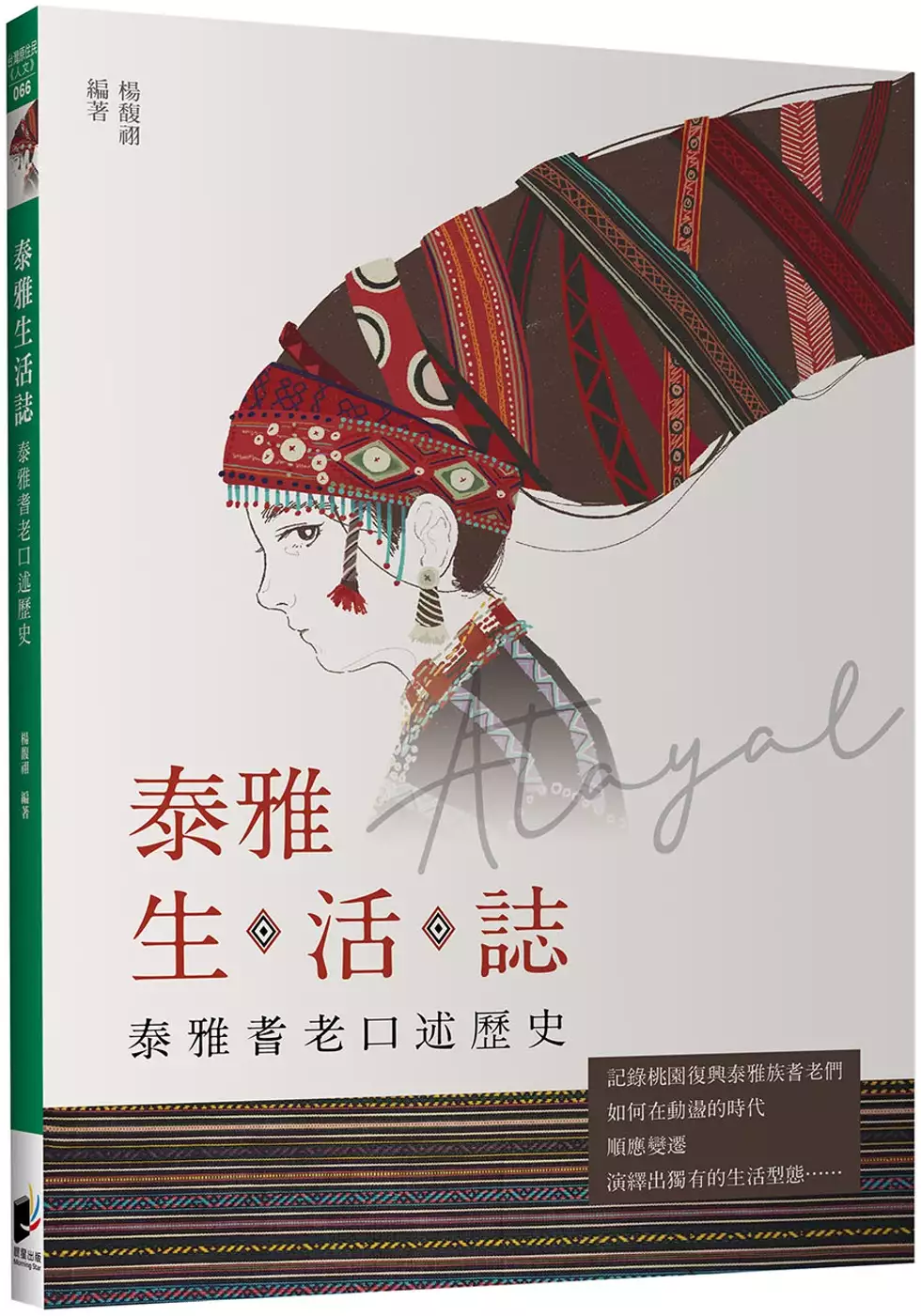

泰雅生活誌:泰雅耆老口述歷史

為了解決復興區公所 的問題,作者楊馥祤 這樣論述:

記錄復興區泰雅族耆老們如何在那個動盪的時代, 順應變遷,演繹出獨有的生活型態。 2018年作者楊馥祤因綠際會拜訪復興區泰雅族十位耆老, 以口述歷史方式記錄了泰雅族人因應時代而演繹形成的生活型態如: 祖訓規範、嫁娶文化、教育、禮俗、傳統工藝等的變遷與轉變。 因感悟歲月無情地摧折了耆老們的容顏與記憶, 為了不讓過往美好的泰雅文化最終只能被黃土埋葬, 2019年開始著手整理、編輯、重新書寫口述歷史文稿, 期望能留下祖輩珍貴、值得紀念的泰雅舊時光。 本書特色 1.訪談泰雅族耆老留下最珍貴的第一手百年泰雅歷史生活誌。 2.口述記錄泰雅

族因應時代而演繹形成的祖訓規範、嫁娶文化、教育、禮俗、傳統工藝等的變遷與轉變。

復興區公所進入發燒排行的影片

桃園今天新增30例本土個案,創下單日新高,其中,復興區公所確診員工一家5人染疫。而諾富特飯店開放增加到374間房間,做為機組員專責旅館,不再有任何觀光營業行為。

細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/529143

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

#公視新聞 #即時新聞

-

看更多:

■【P sharp新聞實驗室】全媒體新聞實驗,提供新一代的新聞資訊服務。 (https://newslab.pts.org.tw)

■【PNN公視新聞議題中心】聚焦台灣土地環境、勞工司法、族群及平權等重要議題。 (https://pnn.pts.org.tw)

兼任行政教師壓力與適應策略探討: 以桃園市CS偏鄉小學為例

為了解決復興區公所 的問題,作者藍寶玉 這樣論述:

本研究主要在探討偏鄉小學兼任行政教師的壓力來源、知覺感受及組織縮減下兼任行政教師在壓力上的適應策略。本研究以桃園市偏遠小學CS小學兼任行政教師為研究對象,藉文獻分析、觀察與訪談方式,進行質性的個案研究,並以學校行政理論、組織理論與壓力管理理論為依據,來探索兼任行政教師的主要壓力來源,並了解適應策略的適切性。因此,本文將從組織公平與組織衝突面向探究學校職級務安排的適切性,並以小型學校編制問題及教師專業能力發展為主軸,探究教師對於壓力管理的觀點與調適方式是否合宜?研究發現,缺乏控制感為CS小學兼任行政教師主要的壓力來源,其專業工作能力與壓力相關,部分兼任行政教師缺乏壓力調適的規劃。研究結論為,學

校行政編制不足造成兼任教師壓力,組織公平性與組織衝突更加深兼任行政教師壓力,而兼任行政教師亦缺乏壓力察覺與適應策略。研究建議為,教育主管單位應簡化行政流程、提供職前實務訓練、提高行政編制與福利並且聘用專業人員。學校則需建立合理職務安排制度、落實交接並充分授權。兼任行政教師則有積極的壓力認知,增強行政專業能力並調適自己的身心。期許後續的研究者能以不同規模、不同地區的兼任行政工作教師為範本,進行更深入全面的研究。

在地特色文化融入活化課程之研究-以桃園市復興區介壽國小為例

為了解決復興區公所 的問題,作者宋美麗 這樣論述:

觀念先於行動,所有的行為結果來自於內在的動機,是本研究的出發點。原鄉國小的孩子是否可以透過多元學習的方式,讓每個孩子都可以展才,以破除學科能力造成城鄉差距的標籤印象,是急切努力的目標。桃園市復興區介壽國小雖在110學年第二學期開了八門活化課程,並且這些課程是師生討論而來的,但是如何將在地特色文化融入活化課程之中,讓在地特色文化課程得以緊密接軌角板山原民商圈、人文與未來科技等所需的生活經濟命脈,是必須思考的方向。由於復興區的在地特色文化項目多而繁雜,如何盤點在地特色文化的DNA及其融入活化課程的順序,以利結合地區個殊性,融入在地特色文化要素,讓師生在教學過程中,不僅認識原住民文化,進而認同自身

文化;另外在教學過程中能適時解決問題、反思祖先的生活智慧、善用當代科技媒體的輔助,期使未來泰雅在地文化樣貌推向國際化,是本研究的重點所在;研究的過程中,首先以教育、文化工作、耆老、家長等為受訪對象,以電話、訪問、錄音、E化問題傳送等方式質化研究,其次針對復興區各級高國中小學教育同仁、家長、耆老、文化工作者等以普查敘述為主要調查方式進行質化研究。 經研究的結果,歸納整理出復興區的在地特色文化及其融入活化課程的順序前三序列為語言、織布與狩獵。並將織布的在地特色文化融入介壽國小的活化課程中,參與教學者皆給予學校正面積極肯定的回饋;本研究之完成,除了達到瞭解復興區的在地特色文化及其如何融入活化課程的

設計外,亦可以做為復興區地方創生及各級學校將在地特色文化融入活化課程的課程設計之參考。

復興區公所的網路口碑排行榜

-

#1.桃園最後淨土復興區淪陷2名區公所員工染疫 - NOWnews今日 ...

桃園市唯一維持0確診的最後淨土復興區今(2)日也淪陷,市長鄭文燦下午在疫情說明記者會上證實,2名復興區公所員工染疫,所內261位員工全數採檢, ... 於 www.nownews.com -

#2.桃園復興區公所再添1確診累計3人染疫 - 中時新聞網

桃園確診數首見奔三,其中復興區公所確診員工一家5口都染疫,桃園市衛生局長王文彥指出,該案是中年的居家服務員(案9134)確診後,傳染給2兒子、1 ... 於 www.chinatimes.com -

#3.「龍潭區原住民族集會所」斥資1.2億元預計112年3月完工

... 以「一區一集會所」為目標,龍潭區原住民集會所以國有地撥用方式取得土地,而選址於龍潭行政園區,除交通便利之外,主要是考量可整合周邊區公所、 ... 於 life.tw -

#4.桃園市復興區公所2020年招標案件列表 - 台灣採購公報網

復興區109年度後山簡易自來水緊急維修工程(開口契約), NT$3,200,000.00. 桃園市復興區公所109年度公務車輛租賃採購案, NT$898,992.00. 三民里6鄰排水溝損壞災害復建 ... 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#5.桃園市復興區公所- 店家介紹 - Super hiPage 中華黃頁網路電話簿

桃園市復興區公所是位於桃園市復興區霞雲里6鄰16號的村里辦公室店家,這裡提供桃園市復興區公所的電話、地址資訊及相關產品服務介紹,並分享桃園市復興區公所的好康 ... 於 www.iyp.com.tw -

#6.107年桃園市第2屆市長、議員、里長、復興區長及區民代表選舉暨全國性公民投票案第7案至第16案選舉實錄(上、下)

里長候選人之號次抽籤由區公所辦理。桃園市蘆 10 月抽籤決名單公 2.號次抽籤時,應由監察人員在場監察。竹區公所 19 日定號次告 3 日 3.候選人未克親自到場參加抽籤者, ... 於 books.google.com.tw -

#7.復興區公所設置管制站防堵疫情進入原民部落

桃園市復興區公所針對防範疫情,6/1起於復興區4處地點設置量體溫及實名制管制站,大溪警分局針對防疫政策也派警力協助指揮、疏導交通,也防範可能因 ... 於 tyenews.com -

#8.復興區(台灣) - 维基百科,自由的百科全书

復興區公所 是復興區最高層級的地方行政機關,在中華民國政府架構中為直轄市山地原住民區自治的行政機關,同時負責執行市政府及中央機關委辦事項,復興區的自治監督機關為 ... 於 zh.wikipedia.org -

#9.台北捷運路線圖 - 工具邦

... 復興 30 中山國中 30 松山機場 35 大直 40 劍南路 40 西湖 40 港墘 45 文德 45 內湖 45 大湖公園 45 葫洲 45 東湖 45 南港軟體園區 45 新店 40 新店區公所 40 七張 ... 於 tw.piliapp.com -

#10.上周3員工染疫桃園復興區公所今恢復洽公分層上班

桃園市復興區公所日前有3名員工確診新冠肺炎,公所配合衛生局疫調,大樓內外和周邊社區從上周二起至周日封閉消毒,所有員工居家... 於 udn.com -

#11.前100名溫度資料| 交通部中央氣象局

排行 溫度 觀測時間 測站名稱 測站代碼 1 32.090 12:30 月眉 C0V26 2 31.789 13:10 南投服務區 CM016 3 31.288 13:49 雲林分場 72K22 於 www.cwb.gov.tw -

#12.桃園市政府復興區公所

桃園市政府復興區公所 · 熱門申辦 · 桃園市育兒津貼 · 桃園市生育津貼 · 內政部役政署兵籍調查線上申報 · 桃園市政府原住民族行政局1... · 強化社會安全網-急難紓困實施... 於 www.fuxing.tycg.gov.tw -

#13.臺北大眾捷運股份有限公司

... R27 紅樹林, R28 淡水, G01 新店, G02 新店區公所, G03 七張, G03A 小碧潭 ... 地址:104216 臺北市中山區中山北路2段48巷7號24小時客服專線:02-218-12345 於 www.metro.taipei -

#14.轉知桃園市復興區公所辦理「第二屆珍愛山林、愛護河川宣導 ...

(六), 報名方式:除國小組由各校統一薦送報名外,其餘參賽組別之報名人員均應向本公所民政課繳交報名表件(含各組應備證明文件)。 於 new.yfms.tyc.edu.tw -

#15.信義國小高樓層明亮大套房 - 永慶房屋

高雄市新興區民生一路泛亞房屋,買屋推薦:信義國小高樓層明亮大套房◎市中心大套房. ... 新興區公所(捷運信義國小), 約384 公尺. 五福路口(復興二路), 約391 公尺. 於 www.yungching.com.tw -

#16.【中永和美食】中永和美食懶人包!50家在地小吃、餐廳、火鍋

艾妮可TG討論區連結 https://t.me/anikolifediscuss ... 地址:新北市永和區水源街21巷2號(地圖) ... 地址:新北市永和區復興街87號(地圖). 於 anikolife.com -

#17.桃園復興區公所函.pdf - 臺中市政府

一、依據徐君107年12月3日申請書及桃園市政府105年4月29日. 府原產字第1050079011號暨本公所107年5月31日復區農經. 字第1070015433號函辦理。 二、旨揭土地依據原住民保留 ... 於 www.taichung.gov.tw -

#18.函轉桃園市復興區公所通報區民林朝泉君死亡公告 - 蘇澳鎮公所

死亡尋親公告. 列印[另開新視窗] · 首頁 · 公所簡介 · 社會課 · 死亡尋親公告. 函轉桃園市復興區公所通報區民林朝泉君死亡公告 ... 於 www.suao.gov.tw -

#19.桃園市復興區公所羅浮里辦公處電話號碼03-382-2611

於桃園市村里辦公室的桃園市復興區公所羅浮里辦公處電話號碼:03-382-2611,地址:桃園市復興區羅浮村5鄰111號之2,傳真:03-382-2488,分類:公共事業、村里辦公室. 於 poi.zhupiter.com -

#20.法規名稱: 桃園市復興區公所組織規程

法規名稱:, 桃園市復興區公所組織規程. 廢止時間:, 中華民國104年4月10日. 立法沿革:, 中華民國104年4月10日桃園市政府府法綜字第10303200943號令廢止,並自103年12 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#21.集集線列車改停新設停駐點完成會勘 - 交通部臺灣鐵路管理局

臺鐵局獲知此情形後甚為重視,立即由中區協調中心於11日當日召集中部地區運務、工務、機務、電務等相關單位主管開會討論改善方案。並邀請南投縣集集鎮公所、集集鎮民 ... 於 www.railway.gov.tw -

#22.仁愛村鐵板社協與復興村牛角社協志工媽媽交流(曹爾嵐臉書)

采風剪影 友善列印. 張貼者. 小編 網管 註冊: 2018-09-03 發表文章: -39 掌聲鼓勵: 2620. 發表時間: 2021-11-17 11:37:04. FORM: Logged. 於 www.matsu.idv.tw -

#23.復興區公所2確診!雙北TOCC高度相關桃園公布足跡 - MOOK ...

桃園市6月2日新增28例確診個案,創下疫情以來單日確診人數最高的紀錄,今年5月10日至今,桃園的本土確診案例,我們分析大多數與雙北TOCC有關,包括旅. 於 www.mook.com.tw -

#24.105 年5 月25 日參訪桃園市復興區公所調解委員會成果

復興區 是桃園市唯一的山地區,在地理位置上屬桃園的最南邊,緊鄰. 新北市、宜蘭縣與新竹縣,市內緊鄰大溪區。 本區舊稱「角板山」,為泰雅族賽考列克系統,明末清初, ... 於 www-ws.gov.taipei -

#25.桃園復興區公所2員工確診「一家5口染疫」! 256人採檢結果出爐

新冠肺炎疫情嚴峻,中央疫情指揮中心3日公布,國內新增364例本土個案,另有219例校正回歸,其中30例在桃園。桃園累計確診案例達556人, ... 於 www.ettoday.net -

#26.藝文活動查詢

序號 日期 縣市 活動類別 1 2014/04/19 08:00 ~ 2014/04/19 15:00 桃園市 民俗與文化資產 2 2014/05/24 15:00 ~ 2014/05/24 21:30 桃園市 流行音樂 3 2014/07/05 14:00 ~ 2014/07/05 21:30 桃園市 綜合 於 event.moc.gov.tw -

#27.機關業務聯絡資訊 - 桃園市政府

桃園市復興區公所 ... 周宗營, 課員, 協助區長業務, 03-3821500 分機3102 ... 選舉(公投)業務、國民體育、自治業務(代表會、區政顧問、區務會議) 、防疫業務、安心上工 ... 於 www.tycg.gov.tw -

#28.桃園市復興區公所 | 台灣旅遊景點行程 - 玩樂地圖

四方通行玩樂地圖以台灣旅遊景點資訊為主的入口網,提供您桃園市復興區公所 的景點介紹,與桃園市復興區公所 周邊旅遊景點、美食、地圖、住宿、交通、照片資訊, ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#29.110年地方自治大意─看這本就夠了 - 第 68 頁 - Google 圖書結果

二、現行法規:地方制度法第83-2條第1項:直轄市之區由山地鄉改制者,稱直轄市山地原住民區(以下簡稱山地原住民區),為地方自治團體,設區民代表會及區公所,分別為山地原 ... 於 books.google.com.tw -

#30.桃園市復興區公所相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的桃園市復興區公所相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.news.yahoo.com -

#31.垃圾清運路線即時查詢系統: 首頁| 桃園市政府環境清潔稽查大隊

2021/11/10>>中壢區「配套路線2」班表更新2021/11/10>>八德區「第11條路線、第17條 ... 平鎮區, 楊梅區, 大溪區, 大園區, 觀音區, 新屋區, 龜山區, 龍潭區, 復興區. 於 route.tyemid.gov.tw -

#32.衛生福利部

衛生福利部地址:115204 台北市南港區忠孝東路6段488號總機電話:(02)8590-6666 傳真號碼:(02)8590-6000. 位置圖 · 資訊安全與隱私權政策 · 無障礙宣告 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#33.桃園復興區公所2人確診採檢全員261人改居家辦公 - 中央社

桃園市長鄭文燦今天表示,復興區公所有2名同仁染疫,因是最新狀況,中央尚未編列案號,目前復興區公所全體員工261人都要採檢、20人居家隔離,公所改 ... 於 www.cna.com.tw -

#34.【復興公園】北投親子景點免費溫泉推薦.城堡遊戲場

1 復興公園交通. 1.1 捷運; 1.2 公車 · 2 關於復興公園 · 3 復興公園地圖 · 4 北投區溫泉泡腳池 · 5 玩沙池 · 6 原木城堡遊戲區 · 7 復興公園地址 · 8 北投.士林. 於 taiwantour.info -

#35.復興區農會

本會在業務上著重金融事業信用部、經濟事業供銷部、推廣部、會務部、保險業務等五部門平衡發展,來造福農村。復興區農業生產有水蜜桃、甜柿、柑橘、綠竹筍、蔬菜、桂竹筍等 ... 於 fushin-eshop.org -

#36.桃園市復興區公所哈嘎灣段539-1

桃園市復興區公所哈嘎灣段539-1、539-13地號等2筆原住民保留地土地無償取得所有權清冊公告. 資料來源:玉里鎮公所. 相關檔案. 桃園市復興區公所哈嘎灣段539-1、539-13 ... 於 www.hlyl.gov.tw -

#37.潭子區公所調解會與大雅分局潭子交通小隊業務交流活動圓滿 ...

盧秀燕市長今(17)日特別致贈「財源廣進」匾額給台中文財廟,臺中市政府民政局吳世瑋局長及西屯區陳寶雲區長均出席祝賀。 投書來函、爆料、反映市政… 於 ccss3172.blogspot.com -

#38.政府會計: 志光旗艦商城熱賣中,註冊會員再送100元購書金

直轄市之區由山地鄉改制者,稱直轄市山地原住民區(以下簡稱山地原住民區),為地方自治團體,設區民代表會及區公所,分別為山地原住民區之立法機關及行政機關, ... 於 books.google.com.tw -

#39.高雄苓雅國際街頭藝術節彩繪擴及衛武營周圍綠園道正義車站 ...

【今傳媒/記者李祖東報導】 · 高雄鐵路地下化後串起鳳山至左營15.37公里的綠廊道,苓雅區公所早在2018年便啟動正義車站綠園道周邊環境的改造計畫,如今也成為市府透過鐵路 ... 於 focusnews.com.tw -

#40.高雄捷運全球資訊網

... C15 壽山公園站(金馬賓館當代美術館), C16 文武聖殿站, C17 鼓山區公所站 ... 大魯閣草衙道位於高雄市前鎮區,於2016年5月盛大開幕,面積有8.7公頃、投資金額 ... 於 www.krtc.com.tw -

#41.849-(烏來-台北) - 新店客運

2021-11-09 注意 930路線配合自110年11月16日起調整動線為府中路-縣民大道-民權路-接回原線、並取消「板橋區公所」站。 · 2021-09-29 923路線自110年10月4日起,於新北市深 ... 於 www.sindianbus.com.tw -

#42.轉知:桃園市復興區公所辦理「108年度農特產行銷暨展售活動」

說明:旨揭活動詳情請至本公所官方網站(http://www.fuxing. tycg.gov.tw... 於 www.pthg.gov.tw -

#43.肯德基全聯小北上榜!復興區公所確診傳家人 - 蕃新聞

文/景點+ Jun整理報導 桃園市6月3日新增30起本土確診案例,疫調出爐再增3個家庭群聚,其中復興區公所確診員工一家5口都染疫。 於 n.yam.com -

#44.臺北市立復興高級中學

111學年度臺灣北區 音樂班甄選入學招生專區 111學年度臺灣一區 戲劇班甄選入學招生專區. 認識復興. 回首頁 · 山城簡介 · 校歌校徽 · 復興簡史 · 招生資訊 · 傑出校友 ... 於 www.fhsh.tp.edu.tw -

#45.機關位置(位置圖、樓層介紹、地址及電話) - 財政部北區國稅局

樓層業務介紹, 新竹市、北區、東區、香山區, (03)5336060, 綜所稅課: (03)5216893 銷售稅課: ... 樓層業務介紹, 大溪區、復興區、龍潭區, (03)3900265, (03)3900267. 於 www.ntbna.gov.tw -

#46.蘭陽技術學院全球資訊網

Previous Next. 最新消息; 媒體報導; 活動訊息. 10月. 罕見疾病總統教育獎陳景維用1根指頭寫書 冬山公所力挺. 22. 10月. 不向命運低頭 生命鬥士陳景維用1根手指頭出書. 於 www.fit.edu.tw -

#47.桃園市復興區公所函 - 花蓮縣政府

桃園市復興區公所函. 地址:33641桃園市復興區澤仁里中正路. 20號. 承辦人:陳皓. 電話:03-3821500#112. 傳真:03-3821503. 電子信箱:[email protected]. 於 ws.hl.gov.tw -

#48.桃園客運

【市區公車】11/15起實施恢復班次 · 3. 【時刻調整】9025(A)路線 · 4. 【新增停靠】5044路線增設一站 · 5. 【暫不停靠】5005永和街口 · 6. 【暫不停靠】下海湖站 於 www.tybus.com.tw -

#49.近三民高中站/全新套房/生活機能超棒 - 租屋比價王

近三民高中站/全新套房/生活機能超棒位於新北市蘆洲區光華路,坪數10,1房0廳1衛,獨立套房, ... 6捷運三民高中站(復興路)167 公尺約3 分鐘; 7蘆洲區公所194 公尺約3 分鐘 ... 於 rent.houseprice.tw -

#50.三重區租屋| 新北市房屋出租

591租屋網,出租就是快!為您提供新北市三重區租屋資訊,每日實時更新,人工審核。新北市三重區租房子、刊登租屋資訊,就上591! 於 rent.591.com.tw -

#51.桃園市復興區公所區長:曾志湘 - 建築工程履歷查詢系統- 營建署

桃園市復興區公所區長:曾志湘的起造人基本資料. 起造人基本資料. 起造人名稱, 桃園市復興區公所區長:曾志湘. 桃園市復興區公所區長:曾志湘的建築履歷 ... 於 cpabm.cpami.gov.tw -

#52.獨家》桃市復興區公所2員工確診下午起停止洽公、擴大篩檢

首次上稿13:54更新時間17:20(新增復興區長呼籲)國內武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)本土疫情延燒,桃園市原鄉復興區是唯一0確診的行政區是否 ... 於 news.ltn.com.tw -

#53.桃園花彩節11/20熱鬧登場!大溪警交通規劃迎人潮 - HiNet生活誌

2021桃園花彩節-大溪場將於周六熱鬧開場,主辦單位大溪區公所11/20~11/28每日9-20時在月眉里農地辦理相關活動,預估將吸引大量遊客前往,因會場鄰近大 ... 於 times.hinet.net -

#54.桃園市復興區公所辦理「兩個月亮輕旅行-Wah!Pqasaw天幕下 ...

新北市政府原住民族行政局 · 一、活動時間:108年12月31日至109年1月1日。 · 二、活動地點:桃園市復興區角板山天幕活動廣場、合流部落、溪口部落及嘎色鬧部落。 · 三、報名 ... 於 www.ipb.ntpc.gov.tw -

#55.桃園新增29例復興區公所2員工屬家庭染疫 - 民視新聞

桃園新增29例,包括前一天,就先公布的兩名復興區公所員工確診,疫調發現,這是一起家庭群聚感染,家族成員中,母親跟小兒子先確診,在區公所上班的 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#56.復興區公所驚傳確診! 桃市府急採檢261員工 - 寰宇新聞網

【寰宇新聞網/綜合報導】. 桃園疫情也肆虐,從5月10日至今,累計本土確診個案,多達353例,市府疫調分析後發現,多半有雙[北接觸史]及[旅遊史], ... 於 globalnewstv.com.tw -

#57.服務據點 - 台灣銀行

很抱歉,本網頁使用script可是您的瀏覽器並不支援,而本站使用的script沒有影響您閱讀本站網頁的資訊,請您繼續瀏覽,謝謝! 跳到主要內容區塊 ... 於 www.bot.com.tw -

#58.快訊》桃園最後淨土失守復興區公所2員工確診 - 新頭殼Newtalk

桃園市今(2)日新增28例確診個案,原本全市13區唯一0人染疫的復興區,市長鄭文燦下午在疫情說明記者會上證實,有2名區公所員工染疫,所內261位員工 ... 於 newtalk.tw -

#59.桃園市復興區公所webdemo v3

資訊中心修改要求. head區不能僅用圖片作混搭~要加一些其他的設計動畫~且不要四四方方的!! 熱門申辦icon、右欄(市容生活區) 下欄快速選單(福利、信箱、影音、問答) 於 www.jcin.com.tw -

#60.【南京復興美食】香而廉小館,隱身巷弄超人氣熱炒店(菜單)

南京復興美食推薦《香而廉小館》,因為周邊朋友很多都吃過, ... 因為香而廉小館有兩間店的座位區,所以就算我們12:30離開時, ... 新店區公所站. 於 nash.tw -

#61.平鎮活動/2021平鎮藝術季-義民祭與1895乙未保台紀念公園 ...

桃園市平鎮區公所將於2021-11-18(四)~11-28(日)舉辦2021平鎮藝術季,活動地點在新勢公園及1895乙未保台紀念公園 ... 復興區, 景點, 經國紀念館. 於 jfsblog.com -

#62.dressingfrad的不正食記分享

(325430)2021新店美食懶人包在地狼推薦大坪林環狀線美食/七張美食/新店區公所/碧潭美食~ 新店聚餐/新店餐廳 · (176619)行天宮站不老客家傳統麻糬一 ... 於 dressingfrad.pixnet.net -

#63.台灣就業通- 找工作

仁愛區. 信義區. 中正區. 中山區. 安樂區. 暖暖區. 七堵區. 桃園市. 中壢區. 平鎮區. 龍潭區. 楊梅區. 新屋區. 觀音區. 桃園區. 龜山區. 八德區. 大溪區. 復興區. 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#64.桃園市復興區公所公告本區催繳非自來水用戶一般廢棄物清除 ...

桃園市復興區公所公告本區催繳非自來水用戶一般廢棄物清除處理費等687件,公示送達清冊1份。 相關檔案. 復區清潔字第1050029605號. 於 sec.tainan.gov.tw -

#65.桃園市議會- 區公所

龍潭區公所, http://www.longtan.tycg.gov.tw. 新屋區公所, http://www.xinwu.tycg.gov.tw. 觀音區公所, http://www.guanyin.tycg.gov.tw. 復興區公所 ... 於 www.tycc.gov.tw -

#66.為桃園市復興區公所檢送該區高義段264、374地號等2筆原住民 ...

為桃園市復興區公所檢送該區高義段264、374地號等2筆原住民保留地土地無償取得所有權清冊公告1份. 發布單位:花蓮縣瑞穗鄉公所. 相關檔案. 為桃園市復興區公所檢送該區 ... 於 www.juisui.gov.tw -

#67.臺南市COVID-19疫苗接種院所 - 衛生福利部疾病管制署

醫療院所名稱:賴冠維診所鄉鎮市區:六甲區預約方式:電話接種時間:每週一至六早/中/晚地址:台南市六甲區復興街55號洽詢電話:06-6990990. 最後更新日期2021/6/18 ... 於 www.cdc.gov.tw -

#68.台灣租屋網

榮獲經濟部金網獎租屋網站,提供免費查詢全台灣租屋資訊,刊登只要300元,出租快速有地圖,街景,實景照片,線上聯絡屋主等,與Yahoo房地產聯播,一站刊登多站曝光租屋物件多 ... 於 www.twhouses.com.tw -

#69.桃園市復興區公所標案檢索

桃園市復興區公所最新標案2021-10-26 復興區111年度環保車輛及機具、輪胎維修〈開口契約〉採購案金額$4200000、2021-10-24 復興區(前山)景觀設施維護管理工程 ... 於 pcc.mlwmlw.org -

#70.嘉義市政府全球資訊網

直屬單位 · 所屬一級機關 · 所屬二級機關 · 區公所 · 學校 · 公營事業 ... 本市已辦理之土地開發案有湖子內區段徵收區及即將展開建國二村、復興新村地區市地重劃等, ... 於 www.chiayi.gov.tw -

#71.信義房屋: 最完整買賣房屋物件資訊、實價登錄、成交行情 ...

提供全台灣買屋、租屋、售屋等房屋、不動產、房地產仲介物件資訊以及設計裝潢、房訊知識、實價登錄與成交行情第一手消息!結合個人化買屋需求檢測服務與多樣化搜尋功能 ... 於 www.sinyi.com.tw -

#72.桃園市復興區公所- 首頁 - Facebook

桃園市復興區公所 ... 六、相關活動詳情請至活動官方網站(https://www.shini.gov.tw/)查詢。 七、如有相關問題請致電南投縣信義鄉公所民政課(049-2791515轉131金先生)詢問。 於 zh-tw.facebook.com -

#73.轉知桃園市復興區公所公告原住民保留地所有權移轉登記名單

發布單位:斗六市公所; 單位:民政課. 轉知桃園市復興區公所公告原住民保留地所有權移轉登記名單. 相關檔案. 桃園市復興區公所公告. 於 dl.yunlin.gov.tw -

#74.[懶人包]冬季遊復興,好玩好吃好買旅遊護照X推薦九個好 ...

桃園復興區一直以來都是大家喜愛前往的旅遊去處,像是:連結東、西岸的北橫公路、角板山賞梅花、必吃的拉拉山水蜜桃、東眼山森林遊樂區….等。 於 www.wearefunlife.tw