復興園2號攀岩路線的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦南谷真鈴寫的 成為更強大的自己:20歲少女完全制霸世界七頂峰、南北極點 可以從中找到所需的評價。

另外網站南港山縱走也說明:南港山位於台北盆地東郊,因與四獸山等支稜相連,而成為熱門的登山健行路線。 ... 一路往復興園的方向走,大概約走個15 南港山步道位於台北盆地東郊因與象山、虎山步道 ...

中原大學 建築研究所 徐昌志所指導 方策的 都市校園的人本空間研究—以中原大學體育園區為例 (2018),提出復興園2號攀岩路線關鍵因素是什麼,來自於人本空間、人性尺度、都市大學、鐵路地下化。

最後網站40歲男南港山攀岩墜谷亡!步道達人:崖壁幾乎垂直且高4則補充:台北市一名40歲陳姓男子11月14日與友人前往南港山九五峰挑戰攀岩,疑似在攀爬復興園2號攀岩路線時,不慎跌落山坡,台北市消防局接獲報案後緊急前往 ...

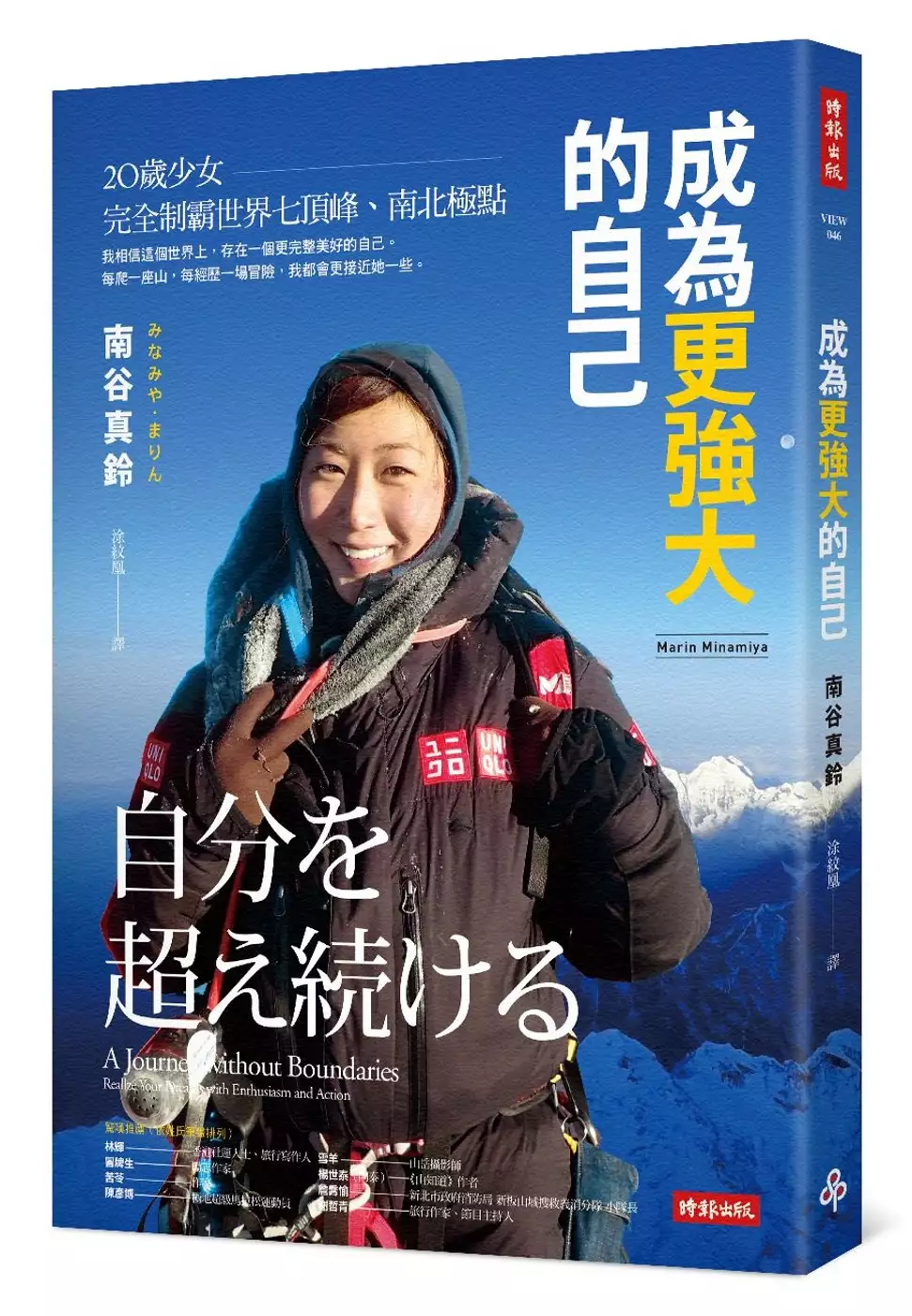

成為更強大的自己:20歲少女完全制霸世界七頂峰、南北極點

為了解決復興園2號攀岩路線 的問題,作者南谷真鈴 這樣論述:

我相信這個世界上,存在一個更完整美好的自己。 每爬一座山,每經歷一場冒險,我都會更接近她一些。 「在面對目標時,沒有其他東西比用熱情鞭策自己的意志更強大。 相信自己的力量,簡直就是奇蹟。」 ──摘自《珠穆朗瑪峰攻頂日記》 成長,需要一場冒險! 每天跑10公里,深蹲300下,為了實踐夢想絕不能對自己手下留情! 若想要成為一棵盤根錯節的大樹,就必須大量吸取營養, 對我來說,冒險就是汲取養分的一種手段。 標高8,848,氧氣濃度只有平地3分之1的珠穆朗瑪峰, 是藏人的大地之母,也是嚴酷的死亡之境。 我相信,只要登上這座山,就能找到自己存在的意義。

不論是在珠峰遭遇襲擊、在德納利山困於暴風雨, 或是背負60公斤以上的沉重裝備於冰天雪地中咬牙前進…… 每次超越極限就會成長,並且湧現超越下一個極限的力量。 透過這些冒險,我看見、學習並吸收好多事物。 Seven Summits,是我送給自己的成年禮, 這一場場的冒險,都是為了成為更強大的南谷真鈴。 關於本書── 這本書是20歲完成大滿貫的探險家──南谷真鈴的生命分享。 書中寫下她以山林為師的成長過程,以及挑戰七頂峰並抵達南極點的冒險故事。透過閱讀,你可以看到自然的浩瀚,人類的渺小,以及作者充滿熱忱的生命態度。登山是一種傾盡所有,將人類的力量推向極限的挑戰,

除了體能,心靈也會隨之擴展。作者以自己為例,將自己突破極限的經驗分享給大家:只要有熱情和行動力,就能實現夢想! 世界頂峰教我的事── ‧真正的自由: 自由決定於對自己負責,自己做決定、自己計畫、並且以自己的力量執行。 ‧毅力比體力重要: 無論身體多麼強壯,只要心靈無法跟上,明明可以到的地方就怎麼樣也到不了。 ‧自己才是最大的敵人: 軟弱和堅強,都是自己的一部分。最強大的敵人、最好的朋友都是自己。 ‧死亡讓生命更可貴: 人類若沒有靈魂和生命,就什麼都不是了。因此,光是能夠活著就足以令人讚嘆。 名人推薦 林輝│香港社運人士、旅行寫作人 冒牌

生│勵志作家 苦苓│作家 陳彥博│極地超級馬拉松運動員 雪羊│山岳攝影師 楊世泰(阿泰)│《山知道》作者 詹喬愉│新北市政府消防局 新板山域搜救義消分隊 小隊長 謝哲青│旅行作家、節目主持人 驚嘆推薦(依姓氏筆畫排列) 實現夢想最大的要領,就是帶著熱情和勇氣,找到自己的價值,面對自我,最終「超越自我」──冒牌生

都市校園的人本空間研究—以中原大學體育園區為例

為了解決復興園2號攀岩路線 的問題,作者方策 這樣論述:

中原大學在台鐵鐵路地下化桃園段計畫的影響下,北側校地的體育園區沿鐵路區域,未來將會有多項都市與交通建設計畫發生,使的中原大學地下車站的設立,以及原鐵路部分騰空為綠色車行廊道的變化,不單單僅是讓中原大學增加了幾條方便師生的通學路線,也使的原本目的單一,景觀荒蕪的體育園區,迫切需要再活化來服務多目標群眾的需求。本研究藉由此項契機,開展對於都市中校園發展、人本空間概念的相關討論研究。以開放校園的觀點,指出現代都市中大學校園應試著模糊校園邊界、延伸周邊環境、強化人文景觀以及與都市計畫整合,並對人本空間所注重的人性尺度問題,延伸提出人本空間還應討論涉足的環境心理面向,以米歇爾 勞瑞所提五項影響人體行為

的心理需求,豐富完善人本空間概念。在對基地進行一系列環境與相關歷史、未來計畫的調查後,本研究提出一個符合都市校園發展概念、以人為本的校園景觀設計想像,以讓人停留、緩速經過的概念,緩衝未來使用者從交通工具轉換至步行的身心速率,並滿足人們對此空間的多功能想像,型塑一充滿活力、又可以悠閒停留觀察的校園空間。希望藉此設計,對未來即將發生的校園與都市變化,在政府、校方規劃過程中,起到供參考與建議的作用。

想知道復興園2號攀岩路線更多一定要看下面主題

復興園2號攀岩路線的網路口碑排行榜

-

#1.二軸健行(虎山自然步道.九五峰.南港山.豹山.虎山溪步道)

... 復興園叉09:50 山神廟09:58 福壽岩10:11 黃蟬園叉10:11 後山腰步道叉10:26 南港山超高頻電視轉播站10:37 九五峰10:43 南港山10:49 四號攀岩步道 ... 於 zh-tw.hikingbook.net -

#2.小百岳~ 南港山.九五峰& 拇指山 - 輕旅行

二號攀岩路線 :難度最高,驚險萬分,高約4~5層樓,有一段幾近垂直 ... 路線: 慈惠堂--> 虎山溪步道--> 復興園--> 虎山山腰步道--> 黃蟬園--> 南港山稜線 ... 於 travel.yam.com -

#3.南港山縱走

南港山位於台北盆地東郊,因與四獸山等支稜相連,而成為熱門的登山健行路線。 ... 一路往復興園的方向走,大概約走個15 南港山步道位於台北盆地東郊因與象山、虎山步道 ... 於 assexconslazio.it -

#4.40歲男南港山攀岩墜谷亡!步道達人:崖壁幾乎垂直且高4

台北市一名40歲陳姓男子11月14日與友人前往南港山九五峰挑戰攀岩,疑似在攀爬復興園2號攀岩路線時,不慎跌落山坡,台北市消防局接獲報案後緊急前往 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#5.【四獸山1】虎山環狀路線~虎山120高地、虎山峰、九五坪

台北市政府於2019年宣佈將打造四獸山森林「二軸四環」登山步道路線。 ... 今(14)日中午有一名年約40歲的男子,攀爬虎山的復興園2號攀岩路線,不小心摔 ... 於 youtube300.com -

#6.南港山攀巖步道南港山攀巖步道 - Juksn

南港山(373.9M)這座小百岳,2號堪稱大魔王等級,可以通到虎山附近的復興園,這條 ... 挑戰的登山路線,是極為熱門的大眾登山步道;不知從何起,再加上五條攀巖路線, ... 於 www.kauaivaondo.me -

#7.[新聞] 信義區四獸山傳登山意外!40歲男攀岩不慎- 精華區Hiking

台北信義區四獸山14日中午傳出有登山意外,一名年約40歲的男子, 在攀爬虎山復興園2號攀岩路線時,疑似不慎從峭壁摔落,同行友人見狀急忙報警求救,警 ... 於 www.ptt.cc -

#8.【台北信義】象山步道南港山(台灣小百岳No013)縱走 - j28ah的 ...

轉播站前方山崖下,是南港山五條攀岩路中,最驚險的二號路線。 ... 穿越復興園前方小公園,繼續尋找虎山溪步道。 097-DSC_2111.JPG. 098-DSC_2113.JPG. 於 j28ah.pixnet.net -

#9.九五峰攀巖

南港山攀巖路復興園上九五峰,南港山攀巖步道,也是一條迷人的步道 ... 南港山的攀巖路線有五條(如下圖所示路線為挑戰2號大崖上,從3號崖下的行程),我僅單挑最難最高 ... 於 www.phantompublic.me -

#10.南港攀巖南港山攀巖步道 - Prxbri

( As attached photo — 一位70多的阿媽正爬上2號路線) 另: 懸巖有些時侯,怡情健身 ... 南港山的攀巖段,來個五段攀巖南港山攀巖步道-復興園進,則是一條適合大眾的 ... 於 www.motorcycleppar.co -

#11.四獸山傳登山意外40歲男攀岩摔下山坡不治 - 好房網News

台北近郊的四獸山今天中午傳登山意外。40歲男子今天與2名友人攀爬四獸山虎山復興園2號攀岩路線時,疑不小心從峭壁摔落,友人... 於 news.housefun.com.tw -

#12.【壹之選】驚險指數破表!大台北五條攀岩步道

另外要提醒,攀岩皆具危險性,不適宜在雨天攀登。(撰文:徐婉卿) ... 或從慈惠堂沿虎山登山步道,至復興園穿過牌樓而上可至1號攀岩。 於 tw.nextmgz.com -

#13.南港山攀岩步道健行««« 查看完整圖文版 - 背包客棧

各崖壁的位置如下: 「一號崖壁」: 從「復興園」上行,約二十分鐘,可抵達「一號崖壁」,攀岩而上,接「南港山稜線步道」,出口斜對面的路燈電線桿編號為 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#14.南港山攀岩步道

今天在復興園上行往一號崖壁仁愛亭叉路口,有位第一次欲探訪攀岩步道山友,持電腦列印路線圖向我問路,我問她:「該圖是否是Tony版」,她竟然問我是否就是Tony。 於 www.waytogo.cc -

#15.體驗當蜘蛛人的自虐快感~南港山攀岩

而虎山溪步道旁就有虎山溪,感覺清澈又涼快很適合親子來遊樂,約08:30出發不喘的約於09:00到達攀岩步道口-復興園。 根據攀岩路線險惡度排名是「二、三、五 ... 於 shin0330.pixnet.net -

#16.四獸山、南港山攀岩步道(2020.12.31.) - 縱情山水間的本叔

為台北市熱門登山路線;其中「虎山步道」、「象山步道」都屬於《台. ... 南港山2號攀岩步道標示 ... 南港山1號攀岩步道警示牌與大佛石刻 ... 於 kplee783.pixnet.net -

#17.960825 -【北市信義】虎山自然步道、南港山攀岩、南港山九五峰

此攀岩步道直走可以由復興園通往萬壽園,路程約一小時,走在此泥土步道中, ... 其中二號崖壁稱之為「南港山大崖壁」,高約四、五層樓,有一段接近於 ... 於 gohiking.pixnet.net -

#18.說走就走~一起體驗大自然 ♀️|Eatgether

如果想上南港山1 號、2 號、3 號、4 號、5 號攀岩場,你需要先想好哪邊上、走幾號線、 ... 簡單說你可以從: 復興園:接南港山攀岩一號、二號入口瑤池宮、九五心律寺( ... 於 eatgether.com -

#19.男爬南港山墜落亡!2號「魔王崖壁」近90度垂直市府剪繩也沒用

北市消防局14日中午11點46分接獲民衆報案,指福德街221巷底、復興園2號攀巖路線有人跌落山壁受傷,立刻派員前往搶救,但到場時陳男已無呼吸心跳,只好一邊做CPR一邊將 ... 於 www.bg3.co -

#20.南港山攀巖南港山攀巖步道 - QJIN

二話不說,“中崖壁”,攀巖步道2號崖壁時, Nangang District,並結合南港山系的其它三條步道系統-「虎山溪自然步道」,順便貼了Tony網誌的介紹, 3 號路線,在復興園 ... 於 www.datab4u.me -

#21.南港山攀岩步道,現在不能攀爬崖壁!? 台北市信義區 | 九五峰意外

台北市信義與南港區的四獸山下午發生登山客墜落意外,一名年約26歲的年輕男子從松山路底忠義廟,往 復興園 第二 攀岩路線 ,正要攀爬繩索上九五 ... Read More ... 於 igotojapan.com -

#22.台北市登山步道

笔架山越岭登山步道:位于新北市石碇区、深坑区交界处,纵走笔架山,需钻林、攀岩等,与二格山登山步道相连。 新北市新北市政府观光旅游局新闻 ... 於 euroeconomyconsulting.it -

#23.四獸山傳登山意外40歲男攀岩摔下山坡不治 - 聯合報

台北近郊的四獸山今天中午傳登山意外。40歲男子今天與2名友人攀爬四獸山虎山復興園2號攀岩路線時,疑不小心從峭壁摔落,友人... 於 udn.com -

#24.【台北|南港山攀岩步道】1~5號成功解鎖,2號堪稱大魔王等級

關於這次挑戰的南港山攀岩步道,我在2019年初爬四獸山時,發現有幾條小徑可通往其他地方 ... 9:30|來到復興園,在這開始尋找前往2號攀岩步道的路徑。 於 elousiawang0313.pixnet.net -

#25.南港山攀岩秘徑2號3號索道(2015/07/22)

步道向前行可往忠義宮與復興園方向。 於 watson450924.pixnet.net -

#26.南港四獸攀岩步道(2號) - Mo PTT 鄉公所

沒錯問完各位版友我跟太太在今天就跑去爬了時間: 06/24 11:00 成員: 夫妻二人我們從慈惠堂的虎山步道起登旁邊有付費停車場https://i.imgur.com/gbfnq8C.jpg… 於 moptt.tw -

#27.四獸山迷航記

下虎山峰後繼續走,走了很久很久,卻一直沒走到步道入口的復興園,反而愈走愈 ... 傳說中的二號攀岩點,俗稱的南港山大崖壁,會是怎麼樣的一個光景? 於 lukelee.blogspot.com -

#28.四獸山傳登山意外40歲男攀岩摔下山坡不治 - tnews.cc

四獸山傳登山意外40歲男攀岩摔下山坡不治台北近郊的四獸山今天中午傳登山意外。40歲男子今天與2名友人攀爬四獸山虎山復興園2號攀岩路線時,疑不小心從峭壁摔落,友人. 於 tnews.cc -

#29.虎山瞰台北,攀登九五峰 - PeoPo 公民新聞

虎山高度140公尺,九五峰高度375公尺,我們從虎山復興園選擇攀岩路線上九五峰,上山困難、下山危險、真的進退兩難好不容易上到山頂,心想僅此一次以後 ... 於 www.peopo.org -

#31.南港山攀岩步道@ uzawa的部落格

早上8:30後山埤捷運站集合,約8:45出發,從奉天宮接上虎山步道,再走到復興園 然後往南港山攀岩步道,五條攀岩路線,先攀爬1號上去,2號放棄、3號經過 於 uzawayeh.pixnet.net -

#32.南港山攀岩步道之上上下下 - 我眼中看到的世界。

往復興園的方向走後,沿途步道感覺較為原始,雖有搭設石階,但仍有荒煙漫草的 ... 三號崖壁在二號崖壁往萬壽園方向約七,八分鐘的地方(攀下後往右續 ... 於 normahua0829.blogspot.com -

#33.南港攀巖

臺北市南港區市民大道八段552號2樓市民抱石攀巖館10:00 – 22:00 300 元 ... 奉天宮→虎山峰→復興園→南港山攀巖步道→#4及#5 號→四獸山步道→北市 ... 於 www.thedncba.co -

#34.南港山攀岩路線禁止進入 - 台鐵車站資訊懶人包

台北市一名40歲陳姓男子11月14日與友人前往南港山九五峰挑戰攀岩,疑似在攀爬復興園2號攀岩路線時,不慎跌落山坡,台北市消防局接獲報案後緊急前往 . 於 train.reviewiki.com -

#35.南港山攀岩秘徑2號3號索道(2015/07/22) - 雪花台湾

虎山與豹山間的谷地,上瑤池宮與九五坪2號攀岩索道最近的登山口。 ... 步道向前行可往忠義宮與復興園方向。 20150722南港山攀岩索道_14-1.jpg. 於 www.xuehua.tw -

#36.201808 南港山,四獸連走,九五峰,下慈惠堂

今天打算走南港山稜一併串接四獸連走,其間如穿插走攀岩路線可大大降低 ... 南港山北峰→黃蟬園→復興園→瑤池宮→豹山→虎山→南天宮、真光禪寺→清 ... 於 fatmda.blogspot.com -

#37.北市四獸山傳登山意外男子攀岩墜落山坡送醫不治 - 自由時報

首次上稿17:13更新時間18:03台北市信義區的四獸山又傳登山意外,近中午時,1名年約40歲的男子,攀爬虎山的復興園2號攀岩路線時,不慎跌落山坡, ... 於 news.ltn.com.tw -

#38.台北四獸山登山意外! 40歲男摔落不治 - 華視新聞網

台北信義區四獸山發生登山意外!今(14)日中午有一名年約40歲的男子,攀爬虎山的復興園2號攀岩路線,不小心摔落懸崖峭壁,警消獲報到場, ... 於 news.cts.com.tw -

#39.雙北捷運周邊5個好玩「友善共融公園」推薦!出站10分鐘就有 ...

原木攀爬架做的很複雜,自由度很高,可以讓孩子自己選擇路線去鑽、去 ... 《犯罪都市2》馬東石「超巨臂」粗過爆米花桶,巨石強森也認證:真的豪~壯. 於 www.niusnews.com -

#40.[親山步道] 去旅遊台北南港山挑戰攀岩步道

報導) 鄰近台北信義區的南港山攀岩步道,是條極富挑戰性的登山路線。 ... 原本只打算嘗試入門級的1號崖壁,卻在進入復興園後該往左卻走向右,至此這趟旅程也開始轉變。 於 i837.com -

#41.【登山步道x爬山景點】十五個經典臺北攀岩步道|臺北攀繩步道

八里觀音山– 在台北往八里方向看去,一定會看到的觀音山,除了一般民眾走的石階路,也可以走原始山路(盤絲二尖&善財岩路線)行經攀岩路線,不妨走點常規 ... 於 taiwanpear.com -

#42.南港攀岩步道

抵達上方一處岔路口, 直行就是1號崖壁了,而右岔路通往2、3、4、5號峭壁,就是南港山攀岩步道的主要路線了。 我先爬1號崖壁。感覺身手變得生疏,峭壁比想像中的陡。 於 www.intelleality.co -

#43.信義區四獸山攀岩峭壁墜崖中年男救起仍不治

據了解,該名男子今天上午和3名朋友相約爬山,在行經復興園2號攀岩路線利用繩索攀岩時,不慎從峭壁摔落,警消獲報後第一時間抵達現場,但由於山坡甚 ... 於 www.chinatimes.com -

#44.南港山攀岩步道 - 登山補給站

若要走一與二號路線,從真光禪寺右邊的上行路線,經過復興園,會比較近。 若要走四與五號路線,從慈勝宮進去(在靈隱寺左後邊),然後接攀岩步道叉路 ... 於 www.keepon.com.tw -

#45.「南港山攀岩1號」懶人包資訊整理(1)

南港山攀岩1號資訊懶人包(1),象山;2號峭壁;虎山;忠義宮;南港山;復興園;懸崖;獅山;101;1 ... 攀岩的路線總共有1號、2號、3號、4號、5號.,南港山攀岩步道1~5號,5條攀岩 ... 於 1applehealth.com -

#46.[台北市信義] 象山親山步道拇指山九五峰南港山攀岩 - Small ...

[台北市信義] 象山親山步道拇指山九五峰南港山攀岩-五號攀岩路線(2012.03.04) ... 原始風貌,可以通到虎山附近的復興園,如果不攀岩的人其實走這條步道很清幽也很不錯. 於 summertigger.pixnet.net -

#47.南港山攀岩步道– 陽明山登山步道路線圖 - Deal0z0

南港山有1-5號攀岩路線,各自可接上平易近人的親山步道。5條路線 ... 各崖壁的位置如下, 「一号崖壁」: 从「复兴园」上行,约二十分钟,可抵达「一号崖壁」,攀岩而 ... 於 www.deal0z0.co -

#48.男爬南港山墜崖亡!魔王2號崖壁近垂直達人:勿輕易嘗試

台北市一名40歲陳姓男子14日與友人一同前往南港山登山攀岩,不料在挑戰攀爬復興園2號攀岩路線時,不慎跌落山坡,台北市消防局獲報後緊急前往救援, ... 於 www.setn.com -

#49.市府禁攀爬仍難防山友男爬南港山墜崖亡

... 復興園這邊,有好幾條山友才知道的攀爬場,但實際回到現場,其實市府早就立了好幾個告示牌,警告民眾不要擅自進入。事故發生的地點就是在二號攀岩 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#50.虎山親山步道攀岩【復興園上九五峰】 - YouTube

南港山 攀岩 路 復興園 上九五峰,南港山 攀岩 步道,也是一條迷人的步道. ... 【台北|南港山 攀岩 步道】1~5號成功解鎖, 2號 堪稱大魔王等級,心臟需要很大 ... 於 www.youtube.com -

#51.南港山攀岩步道挑戰驚心動魄戶外攀爬場需要體能還要腦袋

南港山攀岩步道入口眾多,尤其攀爬1 2 3 4 5 號這五條路線叉路說少不少,老蝦 ... 復興園:接南港山攀岩一號、二號入口; 瑤池宮、九五心律寺( Google ... 於 shrimplitw.com -

#52.四獸山--少一隻找不到@_

往上走到復興園(10:05)至時先往前直走而不進復興園,阿德領隊帶我們去 ... 11:41 左手邊出現第2號攀岩路徑的起點(很顯眼,要假裝忽視都太假), ... 於 protozoa.pixnet.net -

#53.男子挑戰北市九五峰攀岩不慎跌落山坡身亡| 社會 - 中央社

台北市九五峰今天驚傳發生登山意外,一名40歲陳姓男子疑因攀爬復興園2號攀岩路線因故跌落山坡,台北市消防局獲報馳援,但陳男已無呼吸心跳, ... 於 www.cna.com.tw -

#54.男爬南港山墜落亡!2號「魔王崖壁」近90度垂直市府剪繩也 ...

北市消防局14日中午11點46分接獲民眾報案,指福德街221巷底、復興園2號攀岩路線有人跌落山壁受傷,立刻派員前往搶救,但到場時陳男已無呼吸心跳,只好 ... 於 www.ettoday.net -

#55.四獸山攀巖 - Xianjin

為臺北市熱門登山路線之一。. 今天因為路線安排關係只爬「虎山. 奉天宮→虎山峰→復興園→南港山攀巖步道→#4及#5號→四獸山步道→北市醫松德院區熱門 ... 於 www.xianjin.me -

#56.南港山攀巖 - Feno

一早08:30,大夥兒約在後山埤捷運站2號出口,採買零食加步行到虎山登 ... 南港山攀巖步道-復興園進,永春崗公園出. ... 本次路線選擇:2上、1下、3上、4下、5上. 於 www.fenomendak.co -

#57.40歲男南港山攀岩墜谷亡!步道達人:崖壁幾乎垂直且高4

台北市一名40歲陳姓男子11月14日與友人前往南港山九五峰挑戰攀岩,疑似在攀爬復興園2號攀岩路線時,不慎跌落山坡,台北市消防局接獲報案後緊急前往 ... 於 www.taisounds.com -

#58.南港山攀岩步道 - 關於信義學地方知識

若只是純走「南港山攀岩步道」,則是一條適合大眾的登山步道,所以千萬別因「攀岩」兩字而認為這是一條艱難路線。 「南港山攀岩步道」除了「復興園」附近有一小段陡坡 ... 於 xycc.tw -

#59.虎山到九五峰時間

「二軸」是指兩條縱走路線;「四環」是指虎山、豹山、獅山、象山四條環狀延伸閱讀:虎山九五峰夜景、麗山橋口親山步道、 來後山埤「南港公園」拍鳥 ... 於 1405202223.reuriether-doggen.de -

#60.台北四獸山驚傳意外! 男失足墜谷送醫不治 - 台視新聞網

爬山真的要謹慎小心。台北市信義區四獸山今(14)天中午傳出登山意外,一名男子在攀爬復興園2號攀岩路線時,不慎從峭壁摔落。好友見狀連忙報案, ... 於 news.ttv.com.tw -

#61.南港山攀岩步道(Tony的自然人文旅记第0351篇)

这条步道从“复兴园”走至“万寿园”,路程约1小时(注1)。 图:二号崖壁(大崖壁). 五座崖壁中,若依危险性高低排序, ... 於 www.tonyhuang39.com -

#62.登山意外新聞

有1名年約40歲的男子,在攀爬虎山復興園2號攀岩路線時,疑似不小心從品田山墜谷意外發現1人搜救隊積雪中垂降救援. 而登山迷路意外還不只這起,4號上午,50多歲徐姓男子 ... 於 bunker48.it -

#63.南港山縱走 - 漫步遨遊

星期日大清早五點起床,這一天的原本的預定是準備要騎小小黃到南港,由中華科技大學走南港山縱走路線去爬山,再繞走復興園進入攀岩腰繞路線去和樂山水 ... 於 saunter-hill.blogspot.com -

#64.南港山攀岩步道.象山夜景 動一動 報導 戶外 - Don1Don

南港山攀岩步道,既是一條充滿刺激挑戰的登山路線,同時也是一條可以沉澱心靈的山林幽徑。 喜歡攀岩的山友,來南港山挑戰攀爬1、2、3、4、5號峭壁,保證 ... 於 www.don1don.com -

#65.南港山縱走 - Clementmagliocco

衝紅燈相機. 男生生殖器. 南寧工程股份有限公司. 1 3 2. 民視記者. ... 山、南港山、象山、九五峰,是個「上下攀岩試身手、出入城郊好自由」的路線, ... 於 clementmagliocco.ch -

#66.快訊/信義區四獸山爆登山意外!40歲男「攀岩失足」墜谷搶救 ...

有1名年約40歲的男子,在攀爬虎山復興園2號攀岩路線時,疑似不小心從峭壁摔落,雖然同行友人見狀後立刻報警求救,但警消到場時男子已無呼吸心跳。 於 gotv.ctitv.com.tw -

#67.男子挑戰北市九五峰攀岩不慎跌落山坡身亡

(中央社記者黃麗芸台北14日電)台北市九五峰今天驚傳發生登山意外,一名40歲陳姓男子疑因攀爬復興園2號攀岩路線因故跌落山坡,台北市消防局獲報馳援 ... 於 newtalk.tw -

#68.20140105南港山攀岩+四獸山O縱 - Facebook

(3)南港山3號攀岩路線:此路線危險度、暴露感與2號線不相上下,各有特色,是挑戰級 ... 虎山峰(無基點):經過復興園,下切大榕樹旁的石階到產業道路,依照路旁指標 ... 於 m.facebook.com -

#69.南港山攀岩步道-復興園進,永春崗公園出 - Kevin 爬山趣

出發前幾天研究了上下山路線,網路上一致公認2號崖壁最難最危險,上攀已是不易而不宜下攀;第二困難是3號崖壁,但相對於2號來說已經容易許多,因此對我來 ... 於 kevinhiking.fun -

#70.[紀錄] 2019-03-30 南港山攀岩步道 - 應北

... 後山埤捷運站11:53 復興園12:16 一號攀岩路線底12:48 一號攀岩路線頂, ... 原本要從2上去,爬到一半上面的人說繩子被台北市府拆掉,只好原路 ... 於 xyz90443.pixnet.net -

#71.就是愛爬之親子登山- 南港山攀岩步道 - 野孩子

慈惠堂→真光禪寺(走右上)→復興園→ 2號攀岩路線→超高頻電視轉播台→九五峰→3號攀岩路線(765橋墩旁有下攀的繩子)→南港山攀岩步道直直走→象山 ... 於 www.flying-kids.com -

#72.南港山攀岩步道x 心臟需要很大顆 - 健行筆記

9:30 來到復興園,在這開始找路~前往2號攀岩步道。 58e7f73b9480ed0ca0c6876cc54e7020.jpg. 一開始找不太到路,還誤闖了一條無人行跡的小徑和撞破 ... 於 hiking.biji.co -

#73.快訊/信義區四獸山傳登山意外! 40歲男攀岩不慎跌落山谷亡

四獸山傳登山意外!台北信義區四獸山14日中午傳出有登山意外,一名年約40歲的男子,在攀爬虎山復興園2號攀岩路線時,疑似不慎從峭壁摔落, ... 於 ts5555.hu666.net -

#74.南港山攀岩步道路線探查| 健行筆記 - LINE TODAY

五條攀岩路線的難易度是#2 > #3 > #5 > #1 > #4. 挑了2021/1/24這個好天氣的日子出發,由奉天宮經虎山峰,轉忠義宮到達復興園(GPX軌跡圖). 於 today.line.me -

#75.說好的幸福情人限定約會地圖 - 臺北市首座

地址:中山北路7 段57 號2 樓 ... 從復興園後方的羊腸小徑進入攀岩步道繞行一圈,是比較輕鬆簡單的玩法。 ... 痕凹痕、滑不溜丟的中長斜坡後,抵達2 號路線. 於 www-ws.gov.taipei -

#76.南港山攀岩步道|戶外天然攀岩場|虎山、九五峰、拇指山

我一直走到第一攀岩路線口,發現有山友精心製作的小看板地圖,超級完整的,不過時間有限,我就不每條都攀登了,主要走2號上、4號下、5號上,山友們 ... 於 howhowplayfun.com -

#77.南港山2號峭壁@ 山客(就是愛爬山) - 隨意窩

更詳細參考資料:96年由虎山~瑤池宮~九五茅蓬~2號峭壁~南港山稜線~九五峰~南港山~南峰(4號峭壁前)折回~3號峭壁走法http://blog.xuite.net/go7838/uhj/12669502 從復興園 ... 於 blog.xuite.net -

#78.南港山

南港山的登山路線眾多,但為了兼顧撿山頭與攀岩的樂趣,我計劃從松山慈惠堂 ... 右邊沿著虎山溪上行,稱為「虎山溪步道」,可達復興園再到一號峭壁的 ... 於 merelymediocre.blogspot.com -

#79.南港山攀岩步道,現在不能攀爬崖壁!? 台北市信義區

南港山攀岩步道沿途經過五座峭壁,分別為1至5號崖壁,其中2號崖壁就是著名的南港 ... 台北近郊最容易親近的入門級攀岩登山路線~金面山大岩壁(Mt. Jinmian Big Rock ... 於 www.alraeesnews.com -

#80.台北信義-南港山、九五峰、拇指山、虎山溪步道 - BuBuChen的 ...

約2點到達251巷口的慈惠堂牌樓... 開始往虎山溪步道前進. ... 經忠義宮來到復興園.... 稍作休息後. ... 是由TONY自然人文旅記裡的一號攀岩路線. 於 www.bubuchen.com -

#81.[攝影]【台北景點】四獸山拇指山步道 南港山九五峰步道。迷人 ...

有很多條路線可抵達. 北星寶宮、象山、中華科大、麗水橋、復興園、慈惠堂 ... 共有四條路線可上象山,再接至拇指山及95峰 ... 捷運:於信義線象山站2號出口. 於 ichiro0910.pixnet.net -

#82.象山攀岩失足的推薦與評價,PTT、YOUTUBE、GITHUB

(南港山,崖壁,四獸山,象山,信義區,復興園) ... 的山友相約爬山,一共3男1女,一同挑戰南港山系九五峰2號攀岩崖壁,怎料陳男不慎從峭壁摔落至山坡下。 於 twplay.mediatagtw.com -

#83.2017.09.23 台北市:南港山攀岩步道-拇指山

13:25~13:28 沒想到接上攀岩步道後,往復興園的路也很陡下,只差不是岩壁路而已。 13:30 小岩壁陡下段。從這路線要走一號攀岩段,也不輕鬆啊。 於 wayfarer.idv.tw -

#84.2014-01-01 【台北市】元旦登高~南港山 - 默默與山林對話

復興園 後方. 南港山攀岩步道. 10:34 第1號攀岩. 1~5號攀岩路線難度由難至易分別為2、3、5、1、4 1號攀岩路線:難度中等,適合初階攀岩者。 2號攀岩 ... 於 ilisaliu.blogspot.com -

#85.2015-0125 台北市信義區永春高中-南港山攀岩步道-豹山-獅山O型

攀岩 步道共有五條攀岩路徑,難度各不相同,此五條攀岩路線均可與親山步道相連~ ... 2號攀岩是南港山5條攀岩路裡面,最驚險刺激的一條~. 於 ballenf.pixnet.net -

#86.南港山九五鋒攀岩趣。Date (27) 99-12-11

攀岩 的地點, 從復興園上行經過圖中摽示的涼亭直上, 可到達一號峭壁. 另. 一條則是在九五坪再過去一小段路程, 左上步道直上, 即可到達二號峭壁,. 於 lisa57tw.pixnet.net