德國公費留學的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉嘉路寫的 勇者之光 可以從中找到所需的評價。

國立中央大學 法律與政府研究所 鍾國允所指導 張幃淵的 我國學生權利救濟制度研究 (2020),提出德國公費留學關鍵因素是什麼,來自於學生權利、特別權力關係、在學關係、釋字第784號解釋、行政爭訟。

而第二篇論文國立中正大學 法律系研究所 江嘉琪所指導 劉佳盈的 潛在文化資產保存補助之法律關係-以文化部私有老建築保存再生計畫為中心 (2019),提出因為有 文化部私有老建築保存再生計畫、潛在文化資產、補助法律關係、修正式雙階理論、行政契約物權化、三方契約的重點而找出了 德國公費留學的解答。

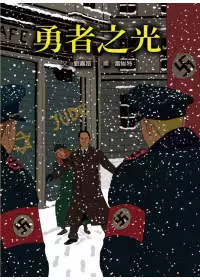

勇者之光

為了解決德國公費留學 的問題,作者劉嘉路 這樣論述:

“有的人雖已不在人間,但他的熒熒光輝仍然照亮世界。 他是月黑之夜的燦爛星光,為人類照亮前程。” 這是二戰時期倖存的猶太人漢娜頌讚何鳳山的話。2005年,何鳳山被聯合國譽為「中國辛德勒」,以色列政府更在耶路撒冷為他立下國際正義人士紀念碑,上面刻著「永遠不能忘記的中國人」,將他的名字永遠刻印在人們心中。這一位憑良心行公義的人道英雄到底是誰? 何鳳山是二戰時期中華民國駐維也納總領事。1938年德軍攻佔維也納,開始恐怖迫害猶太人,各國政府拒發簽證給猶太人,惟獨何鳳山冒著生命威脅,在一年多的時間裡發放簽證給猶太人,直到他被迫離開維也納的最後一刻。何鳳山的事蹟一直到他死後,才被人發掘出來

,他不覺得自己做的事情有多了不起,但是他的勇氣、義行以及絕不放棄任何生命的精神鼓舞了猶太人奔向自由的勇氣。 意涵: 何鳳山向猶太人伸出了無私的雙手,只希望能減少受難的人數。但是他卻認為自己做的,不過是任何一個有良心的人都會做的事情罷了。他不知道的是,他的一己之力為多少猶太家庭帶來絕處的希望,產生勇氣奔向自由。他們一輩子感念,告訴子孫永遠要記得在亂世中點亮希望火把的何鳳山,更以「有些人雖然已不在人間,但他們的光輝仍然照亮世界。這些人是月黑之夜的星光,為人類照亮了前程。」為他的英勇行為刻上感恩的印記。 2001年,以色列政府授予何鳳山先生「國際正義人士」稱號,還在耶路撒冷舉行了隆重的“

國際正義人士——何鳳山先生紀念碑”揭碑儀式,石碑上刻著“永遠不能忘記的中國人”。 關於何鳳山 何鳳山出身貧困,勤奮唸書考入湖南省長沙雅禮中學、大學,後來考取德國公費留學,以優異成績獲政治經濟學博士學位。他在1938年出任中華民國駐維也納總領事。當德軍開始恐怖迫害猶太人時,何鳳山不畏納粹各種威脅,在1938到1940年間,不斷發放簽證給數千人猶太人奔向自由。他認為任何一個有良心的人都會做同樣的事情,卻不知道自己為多少猶太人帶來希望,並要子孫永遠感念這位在亂世中點亮正義之光的勇者。 1995年,上海猶太人研究中心的學者和美國「猶太人救命簽證組織」發掘何鳳山拯救猶太人的事蹟。 2000

年7月,以色列政府授予「國際正義人士」稱號。 2001年1月23日,以色列政府在耶路撒冷授予「國際正義人士」證書和獎章,由何鳳山女兒何曼禮女士和兒子何曼德先生代表父親接受。 2005年,聯合國正式譽為「中國的辛德勒」。 2008年11月6日,維也納市政府在原中華民國總領事館的舊址前舉行何鳳山博士紀念牌揭幕儀式。由美國海外遺產保護委員會和維也納以色列文化協會製作的兩塊銅質紀念牌分別鑲嵌在大門兩邊,上面用德文和英文刻上何鳳山的感人義舉。 作者簡介 劉嘉路 服膺「童話是世界上最快樂的語言」的劉嘉路,首度嘗試撰寫現代歷史人物的故事。在情節描述上,則以她擅長的感性敘述,使故事在流暢之外,湧出細

緻的文學況味。 近年創作、譯寫的童書作品有《全壘打王-貝比魯斯》、《嘻哈單字1000》、《123,遊臺灣》、《十二生肖誰第一?》和《鬥年獸》。翻譯作品多以童少年文學為主,近期作品有《髒寶貝》、《阿力的青春記事》和《大師密碼》系列。 繪者簡介 雷維特(Frederic Levert) 住在法國里昂市的雷維特以「漫畫家」為繪畫生涯的起點。創作風格為冷硬一派,俐落的線條之外,運用高超的填色技巧營造氣氛。最大的夢想是創作出自己的漫畫。

我國學生權利救濟制度研究

為了解決德國公費留學 的問題,作者張幃淵 這樣論述:

訴訟權為憲法第16條所保障之基本權利,「任何人」均享有且不得任意剝奪,據以回復與修補權利被侵害的缺口,使其他基本權利能被真正行使。然而我國過去將學生被視為特別權力關係中之相對人,或以學生欠缺基本權主張能力為由,以判例或大法官解釋,進行不同程度的限制,如今透過司法院大法官釋字第784號解釋,似使學生脫離特別權力關係,獲得行使訴訟權之機會。而依據一般行政爭訟法理,具有權利或法律上利益者,係有權利保護必要,得依權利侵害來源,提起相應行政爭訟程序;至於在學生案件中,是否有所不同,則有深入討論之必要。因此本文透過文獻分析法及法學解釋方法釐清相關爭點,發現學生亦享有訴訟權,若其權利或法律上利益受侵害時,

得循相應行政爭訟程序進行救濟,最後,本文提出一套審查流程:⑴特定校園爭議、⑵找尋涉及學生權利或法律上利益、⑶定性其侵害來源之性質及⑷找尋相應之救濟程序,可以提供未來學生爭訟案件判斷時之參考。

潛在文化資產保存補助之法律關係-以文化部私有老建築保存再生計畫為中心

為了解決德國公費留學 的問題,作者劉佳盈 這樣論述:

本論文探討主題為潛在文化資產保存補助之法律關係,並以文化部私有老建築保存再生計畫為討論核心,該計畫共有三種補助類別,本文討論範疇聚焦於建物整修類。文化部補助行為採取修正式雙階理論模式,亦即前階段為行政處分、後階段為行政契約之形式。因行政契約締約者並不限於潛在文化資產之所有權人,亦擴及至民間團體或有相關科系之學校,又因履約期間最久可長達10年,故該補助法律關係具有多面性及繼續性之特質,本文遂以此二特質開展相關法律問題之探討。本文共有五章,第一章為「緒論」,說明本研究的動機及欲達成之目的。第二章為「我國具文資潛力建築保存再生補助制度」,釐清本補助計畫目的不僅著重於潛在文化資產之保存,亦重視再利用

,並概述文化部補助計畫。第三章為「補助機關與受補助者間之法律關係」,此部分聚焦於補助契約內容,並嘗試釐清雙階理論模式之適用難題,給予現行制度修改之建議。最後,在補助契約進展中,不免發生契約當事人無法繼續履行其義務之情形,在此分述雙方得採取之行動。第四章為「補助機關與第三人間之法律關係」,此處之第三人,係指非受補助者之建物所有權人,或履約期間繼受建物所有權者,二者雖非補助法律關係之當事人,然其行為將影響補助法律關係之效力,關於前者,應釐清其法律上地位,而關於後者,應討論其是否受補助契約之拘束。第五章為「結論與建議」,總結前揭各章,並試著提出建議,期能作為實務進行潛在文化資產保存補助時之參考。