德國納粹集中營的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦馬伯樂寫的 古代中國:中華文明的起源 和朵思的 凝睇:朵思詩集都 可以從中找到所需的評價。

另外網站被控助納粹殺數千人百歲前集中營警衛出庭受審 - 自由時報也說明:現年100歲、曾在德國納粹集中營擔任警衛的男子舒茲(Josef Schuetz),被控是數千名囚犯遭到殺害的共犯。他今天在德國法院出庭受審時宣稱自己無罪。

這兩本書分別來自華夏出版有限公司 和釀出版所出版 。

國立臺北大學 民俗藝術與文化資產研究所 王淳熙所指導 江易儒的 臺灣東南亞新住民文化資產之可能性 (2021),提出德國納粹集中營關鍵因素是什麼,來自於文化資產、新住民、多元文化。

而第二篇論文東吳大學 法律學系 楊奕華所指導 李慧君的 人體試驗法理基礎之探討—以利益衝突為中心 (2012),提出因為有 人體試驗、利益衝突、受試者保護、首要利益、次要利益的重點而找出了 德國納粹集中營的解答。

最後網站美國士兵首次解放納粹集中營,他們看到了什麼?將德國全部 ...則補充:集中營 ,顧名思義就是關押一些沒有任何罪行的犯人,他們大多數是猶太人,也有一些別的國家的人,這其中甚至還有華人。德國納粹施行過諸多的暴行活動, ...

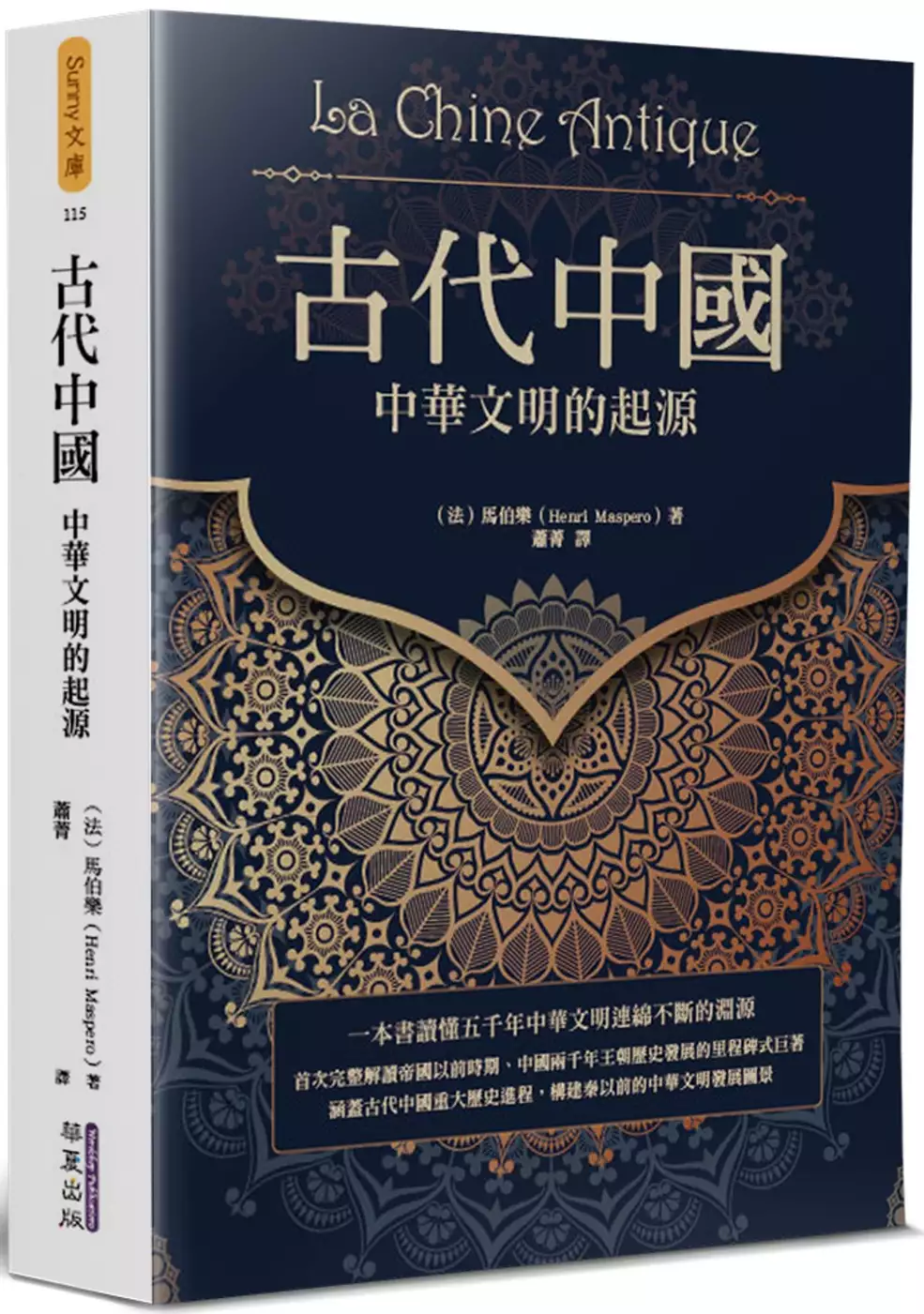

古代中國:中華文明的起源

為了解決德國納粹集中營 的問題,作者馬伯樂 這樣論述:

★ 國內首次完整解讀帝國以前時期、中國兩千年王朝歷史發展的里程碑式巨著! ★ 法國漢學研究權威,被譽為「古代中國史的奇才」,代表了法國漢學的黃金時代成就。 ★ 涵蓋古代中國重大歷史進程,構建秦以前的中華文明發展圖景。 ★ 自初版出版以來,中文全譯本相隔百年,首次重磅上市! ★ 入選二〇二〇年百道好書榜! 一本書讀懂五千年中華文明連綿不斷的淵源! 在人類文明史上的文明古國中,唯有中華民族一直延續著、創造著五千多年有文字記載的連綿不斷的文明歷史,為人類文明與進步做出不可磨滅的貢獻。被譽為「古代中國史的奇才」的法國漢學家馬伯樂,深入接觸中國各階層人士,瞭解他們的社

會和習俗,嚴格使用當地人提供的信息資源,攜帶了旅行家在中國行走的參考書以及歐洲特藏中被收入並被遠東的出版物中已經發表的文物,撰寫了這部經典巨著《古代中國》,作者綜合運用語言學、文獻學、人類學、社會學等的方法,廣泛採用神話、傳說、金石、考古的材料,構建起秦以前的中華文明發展圖景。《古代中國》是國內首次完整解讀帝國以前時期、中國兩千年王朝歷史發展的里程碑式巨著,涵蓋古代中國重大歷史進程。 該書出版於一九二七年,出版後就引起國內學者的關注,陳訓慈在《史學雜誌》上對馬伯樂的《古代中國》做的短評是國內較早的,突出了該書在社會研究和文化發展方面的特點,表明該書對於向國外推薦中國文化功不可沒。賀昌群判

定,馬伯樂的《古代中國》,「由上古而至秦之統一,融會貫通,極具新裁,較之夏德《中國上古史》之僅以帝王年代為次者,遠勝多多」,雷海宗評定「加氏著作的價值不及馬氏」。一九四四年,馬伯樂在德國納粹集中營病故,中國語言學家高明凱師從馬伯樂攻讀語言學,在馬伯樂去逝時,高名凱發短文紀念其導師:「學問淵博,於中國古史、語言、宗教、天文、哲學、術數無不精通,所著《古代中國》曾獲儒蓮獎」,一九七八年,弗蘭克.基爾曼根據一九五五年法文第二版,翻譯出版《古代中國》英文版,再次引發了歐美漢學界對此書學術和利用價值的探討。 名人推薦 高名凱力薦 《史學雜誌》 陳訓慈 前浙江省立圖書館館長、前浙江省歷史學

會理事 賀昌群 前南京圖書館館長、前中國科學院圖書館館長 葛兆光 前清華大學教授、前復旦大學文史研究院院長

德國納粹集中營進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

公視新聞網粉絲專頁 ( https://www.facebook.com/pnnpts/ )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

P#新聞實驗室 (http://newslab.pts.org.tw)

臺灣東南亞新住民文化資產之可能性

為了解決德國納粹集中營 的問題,作者江易儒 這樣論述:

文化資產保存法隨著時代的演進而發展出了保存普遍平等之參與權,充實國民精神生活而發揚多元文化的思想。當我們重新檢視文化資產保存法規定的保存內容細項時,可以發現該內容都會與當時的社會氛圍以及族群運動有關,並足以顯現臺灣建造臺灣主體意識的多元文化思想。當我們透過列入文化資產的方式,塑造臺灣的多元文化理解,時至今日來臺灣也有三十餘年的「新住民」是否在未來也會透過這樣的方式「加入」臺灣社會?本文將透過現有之文獻整理1990年代「四大族群」論述以及臺灣對於多元文化的理解並肯認之過程,並檢視近年來被稱為「第五大族群」的新住民,是如何從臺灣的媒體、法律、博物館與國民教育等各種面向被型塑出臺灣的新住民定位。最

後從臺灣過去的幾種文化資產價值的發展與變遷、和國際對於移民之文化資產認定以及人文地理學的概念辯證臺灣新住民文化資產的實踐可能性。本文之主要成果如下:(一)、臺灣現行的多元文化方針,在新住民加入後,有必要進行通盤的重新檢討。臺灣雖然在努力擺脫既定的國族論述,但在現行階段仍陷於泥淖;法定上雖為臺灣國籍的新住民,但臺灣民眾以及政府官員的心態上可能仍未完全接受,而導致現行新住民在政治、經濟或是文化的相關法律仍呈現「真空」的現象(二)、文化資產旨在發揚多元文化的思想,然而當今的文化資產卻容易作為獲取特定利益的工具手段。文化資產在當今臺灣社會容易作為特定利益所利用;以族群為主體去討論文化資產,易陷入刻板印

象的陷阱。或許可以參考以土地為核心僅討論先後順序的「移民」觀點,來重新理解與臺灣有關的文化資產。(三)、建構「新住民文化資產」的可能性模型。檢視並討論國外已發展的移民文化資產案例,以做為臺灣的參考;分析「新住民文化資產」在臺的條件及困境,並提出數項具有發展價值之案例。

凝睇:朵思詩集

為了解決德國納粹集中營 的問題,作者朵思 這樣論述:

詩作屢被選輯入各家出版社出版的詩選,是台灣最具份量的女詩人之一 蘿普(Rebecca Puppp)在《記憶的秘密》(committed to memory)一書告訴我們:記憶供給我們每天最基本的精神食糧;滋潤我們的靈魂。我們在海馬迴轉區內,作半刻的凝視或凝睇,與之遼闊的宇宙觀相比較,雖顯得微不足道,卻足以產生心靈深邃的震顫,創作者自可從其中選擇他所需要的某些迷人、生動、趣味性的組合,而謀句成篇。──朵思

人體試驗法理基礎之探討—以利益衝突為中心

為了解決德國納粹集中營 的問題,作者李慧君 這樣論述:

二十世紀初,由於人類歷史上發生數件以人體作為試驗對象之慘無人道大災難,如德國納粹集中營試驗、中國東北日本731部隊試驗、及美國阿拉巴馬州Tuskegee梅毒事件等,國際間因此建立數項人體試驗相關倫理原則,如:紐倫堡守則、赫爾辛基宣言及貝爾蒙特報告等,各國並進一步以該等倫理原則,如:對人的尊重、行善原則、公平正義原則等,作為制定人體試驗法制規範之依據,目的在於防範前述不符合普世價值之人體試驗再現。世界各國大多透過受試者告知後同意程序及人體試驗委員會獨立審查機制,對於此等以人體為試驗對象之試驗必要性加以管理,以達成保護受試者權益之目的。 由於人體試驗之施行過程中有多方當事人直接或間接參與,

不同當事人為維護個人或機構之利益,可能為了維護次要利益而犧牲首要利益,如:受試者權益或科學研究之誠實正確性,造成試驗結果偏頗,或影響社會大眾對人體試驗之印象。本文針對人體試驗、新藥開發中之人體試驗進程、人體試驗之倫理原則、人體試驗施行中之利益衝突、美國及我國對於人體試驗委員會之規範、人體試驗委員會之利益衝突迴避規範等進行說明;透過比較公職人員利益衝突迴避法與其他專門職業人員之利益衝突相關法律及倫理規範,期望能在現有法規架構下尋找適用於與人體試驗相關之利益衝突解決辦法,並進一步針對人體試驗中產生之個人型及機構型利益衝突說明及提出建議。

德國納粹集中營的網路口碑排行榜

-

#1.你踩著誰的屍體活下來?奧斯威辛集中營的「滅頂與生還」

因為這不只牽涉到商務溝通的問題,而是牽涉到二十世紀最殘暴、最恐怖,也最匪夷所思的一場大屠殺──在二戰期間,納粹德國用極其殘忍而又極有效率的方式, ... 於 global.udn.com -

#2.曾任死亡集中營警衛百歲納粹黨人秋天受審 - 報呱

一名百歲的前德國納粹集中營警衛即將於今年秋天出庭受審,這是第二次世界大戰結束76年後的戰爭罪審判。此人現年一百歲,是納粹黨衛隊的成員, ... 於 www.pourquoi.tw -

#3.被控助納粹殺數千人百歲前集中營警衛出庭受審 - 自由時報

現年100歲、曾在德國納粹集中營擔任警衛的男子舒茲(Josef Schuetz),被控是數千名囚犯遭到殺害的共犯。他今天在德國法院出庭受審時宣稱自己無罪。 於 news.ltn.com.tw -

#4.美國士兵首次解放納粹集中營,他們看到了什麼?將德國全部 ...

集中營 ,顧名思義就是關押一些沒有任何罪行的犯人,他們大多數是猶太人,也有一些別的國家的人,這其中甚至還有華人。德國納粹施行過諸多的暴行活動, ... 於 chinahot.org -

#5.義大利境內也有納粹集中營?不再美麗的人生~聖安息日米廠 ...

跟著GPS我們找到了這塊在聖安息日(San Sabba)郊區的集中營所在地,最起初在1898年這裡是個米廠,不過1934年就完全關閉,到了大屠殺時期曾被德國當成臨時拘留營與 ... 於 israelmega.com -

#7.[花花世界旅行趣]波蘭。德國納粹集中營奧斯維辛 - 旅遊板 | Dcard

而這篇,我要寫最惡名昭彰的德國納粹集中營奧斯維辛AUSCHWITZ,事實上那時候的我甚至沒有想過我會開始寫遊記,所有的照片都只是為了讓自己再回頭能夠 ... 於 www.dcard.tw -

#8.被控參與殺害集中營逾5000囚犯93歲前納粹警衛遮臉出庭

當年在希特勒(Adolf Hitler)與納粹黨(Nazi Germany)淫威下,波蘭成為在德國之外、二戰期間猶太人遭納粹屠殺與迫害最嚴重的地區之一。 於 www.upmedia.mg -

#9.二戰德國納粹「死亡集中營」的倖存戀人,戰後分離72年才重聚

二戰期間,德國納粹對猶太人做了許多慘無人道的事情,他們為了進行種族清洗把猶太人抓到集中營中,其中最著名的一個集中營就是奧斯維辛集中營, ... 於 twgreatdaily.com -

#10.有多少中國人死於德國納粹集中營?

毛特豪森集中營是納粹德國占領奧地利後於1938年8月開始修建的,是納粹迫害猶太人及反法西斯人士和奴役戰俘及無辜平民的重要場所。這座集中營及其附近 ... 於 tw.aboluowang.com -

#11.血淚的悲鳴-德國納粹時期集中營 - Prezi

安妮日記. 記錄著十三歲猶太女孩蓋世太保的恐懼,和躲藏生活的絕望,一點一滴記. 錄著當時德國納粹對猶太人造成的心理恐慌和悲慘的歷史畫卷。 有一些歷史已逐漸淡忘, ... 於 prezi.com -

#12.德國百歲前納粹集中營看守受審 - Plataforma Media

7日,德國一名現年100歲的前納粹成員因涉嫌共謀屠殺數千名納粹集中營囚犯而在哈弗爾河畔勃蘭登堡受審。 檢方說,犯罪嫌疑人在1942年到1945年間在柏林 ... 於 plataformamedia.com -

#13.[波蘭][克拉克夫Krakow][奧斯威辛集中營Auschwitz]世界文化 ...

[波蘭][克拉克夫Krakow][奧斯威辛集中營Auschwitz]世界文化遺產之奧斯維辛-比克瑙德國納粹集中營和滅絕營(三). 100. 於 babynal.pixnet.net -

#14.真實的納粹集中營是什麼樣的裡面的人又會是怎麼死的 - 歷史名人

作為納粹德國的“示範”集中營,薩克森豪森集中營在納粹體制中佔有非常重要的地位。 1945年4月,在薩克森豪森集中營解放後,在火葬場發現大約8桶560公斤重的 ... 於 m.fflsw.com -

#15.參訪奧斯威辛集中營:不知道歷史的人,歷史就會重演

標籤: 納粹, 猶太人, 大屠殺, 奧斯威辛集中營, 德國, 二戰. ... 這一天是1945年在波蘭奧斯威辛(Auschwitz-Birkenau)納粹集中營被蘇聯紅軍解放的日子 ... 於 www.thenewslens.com -

#16.德国纳粹集中营- 快懂百科

第二次世界大战期间,德国纳粹分子为镇压异己和推行种族主义,在国内和被占领国建立了众多集中营。集中营也称“死亡营”,通常建有用于大规模屠杀和进行人体试验的毒气 ... 於 www.baike.com -

#17.德國如何面對歷史傷口| 蔡慶樺/ 德意志思考| 獨立評論

今年3月,德國總理梅克爾訪日,當著日相安倍晉三面前,說出了以上的勸誡。 ... 他們好奇究竟納粹德國在全歐洲建了有多少集中營,遂開始蒐集資料。 於 opinion.cw.com.tw -

#18.《內幕》第67期: 中國金融的龐氏騙局 - Google 圖書結果

與劉曉波相同的例子,當屬納粹時期德國和平主義者卡爾·馮·奧西茨基。這位德國作家、記者因反對希特勒,被納粹於1933年投入集中營,1935年獲得諾貝爾和平獎。 於 books.google.com.tw -

#19.還是躲不過!德國一名百歲人瑞,因擔任納粹集中營看守出庭受審

因被控在3500多起案件中協助謀殺,納粹德國薩克森豪森(Sachsenhausen)集中營一名年過百歲前看守被送上法庭。[啟動LINE推播]每日重大新聞通知時間 ... 於 www.storm.mg -

#20.在奧斯威辛奧斯特文特西姆集中營的老房子和柵欄與電線由第三 ...

立即下載該在奧斯威辛奧斯特文特西姆集中營的老房子和柵欄與電線由第三帝國在波蘭建造和經營的德國納粹集中營和滅絕營網路圖片供編輯使用。並從iStock 中搜尋更多網絡 ... 於 www.istockphoto.com -

#21.波蘭。德國納粹集中營奧斯維辛 - 背包客棧

而這篇,我要寫最惡名昭彰的德國納粹集中營奧斯維辛AUSCHWITZ,事實上那時候的我甚至沒有想過我會開始寫遊記,所有的照片都只是為了讓自己再回頭能夠 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#22.前納粹德國奧斯維辛﹒比克瑙集中營

比克瑙集中營. Auschwitz Birkenau German Nazi Concentration and Extermination Camp (1940-1945. 國家:, 波蘭. 所在地 ... 於 twh.boch.gov.tw -

#23.服從殺人也有罪 - 今周刊

這一天,德國人自己審判納粹的罪犯;這一天,是德國向自己的同胞揭開 ... 的「奧許維茲集中營」(Auschwitz-Birkenau Concentration Camp)是二戰納粹 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#24.【反猶太主義.下】直視歷史的勇氣探視德國與波蘭集中營教育

很多人都覺得納粹的大屠殺殘暴得難以置信,筆者這趟走訪柏林與波蘭,試着尋找歷史碎片—屠殺遺址、口述故事、受害者遺物、照片與錄像、紀念碑與藝術品 ... 於 www.hk01.com -

#25.纳粹集中营里600万犹太人被屠杀,现场远比电影残酷的真实过程

当今世界上有20%以上的诺贝尔获奖者都出自犹太人之手,他们的智商是全世界公认的,但就是这么一个智商爆表的民族,却在二战期间惨遭德国纳粹蹂躏毫无 ... 於 new.qq.com -

#26.96歲納粹集中營前祕書出庭前搭小黃落跑手染1.1萬條人命鮮血 ...

德國 一名現年96歲老婦,曾在年輕時期擔任納粹集中營指揮官祕書和速記者,被控協助和教唆大屠殺,原定周四(30日)出庭應訊,卻在一早從養老院搭乘 ... 於 tw.appledaily.com -

#27.在集中營協助謀殺94歲前納粹受審 - 華視新聞網

第二次世界大戰已經結束70幾年,但還是有許多前納粹軍人躲藏在世界各地 ... 日前就有一名94歲的前納粹軍人,被指控在集中營協助謀殺,在德國明斯特的 ... 於 news.cts.com.tw -

#28.解放纳粹集中营- 照片| 猶太人大屠杀百科全书

获救之后不久,集中营幸存者在野外生火做饭。拍摄地点:德国,贝尔根- 贝尔森(Bergen-Belsen),拍摄时间:1945 年4 月15 日之后。 查看 ... 於 encyclopedia.ushmm.org -

#29.納粹最大的婦女集中營,女人被強O後全裸屍體成堆 - EzNewLife

納粹集中營 裡骨瘦如柴的全裸女人... 貝爾根-貝爾森集中營(Bergen-Belsen)集中營是德國納粹臭名昭著的集中營之一,主要關押了比利時、法國 ... 於 www.getez.info -

#30.老照片:實拍二戰德國納粹集中營,看到第七張讓人很心痛!

有很多文學作品通過文字為我們描述了當慘烈的畫面,但眼見為實的,今天我們就通過這組老照片來看德國集中營到底有多可怕!貝爾根·貝爾森 ..., 當阿道夫·希特勒和納粹黨 ... 於 1applehealth.com -

#31.納粹集中營- 維基百科,自由的百科全書

納粹集中營 (德語:Konzentrationslager)指希特勒領導的納粹德國在其領土與佔領地建立的大量集中營。這一做法最初開始於1933年的國會大廈縱火案之後,以關押政治犯和 ... 於 zh.wikipedia.org -

#32.投稿類別︰史地類篇名︰納粹時期的集中營作者︰ 王子賢 ...

而集中營最初是於1933 年的國會大. 廈縱火案之後形成,是用來關押政治犯和反對納粹政權的人士,而德國境內最早. 的集中營是1933 年設立在慕尼黑附近的達豪集中營,剛開始時 ... 於 www.shs.edu.tw -

#33.【德國納粹】100歲前納粹集中營守衛10月受審或最後一次審訊 ...

德國 新魯平(Neuruppin)的州法院發言人周一(2日)表示,一名100歲的前納粹集中營守衛被控在二戰期間涉嫌參與3518宗「協從謀殺」案,將從今年10月 ... 於 businessfocus.io -

#34.從奧斯威辛集中營到澳大利亞︰一位納粹大屠殺幸存者的記憶

奧爾佳‧霍拉克是一位斯洛伐克猶太人,二戰期間德國納粹奧斯威辛集中營的幸存者。本書以第一人稱的形式講述了作者在集中營所遭受的磨難,以及戰後的恬淡生活。書中蘊含著 ... 於 www.books.com.tw -

#35.德國納粹乾的這些壞事,讓猶太人背上了罵名,最終大多死在 ...

當年,美國軍隊第一個解放的納粹集中營達豪集中營中還有一些被繳槍的的德國士兵們,美國軍隊直接無視日內瓦公約,將他們全部射殺。這到底是怎麼一回事? 於 eotui.com -

#36.前納粹集中營守衛謀害3518人德百歲翁遭起訴 - 中時新聞網

德國 近年力將仍在世的納粹人員繩之以法,檢方今天告訴法新社,一名100歲的前納粹集中營守衛被控共謀殺害3518人。這名男子被控「明知且故意地」協助 ... 於 www.chinatimes.com -

#37.庭審前逃跑德國96歲前納粹集中營祕書被捕

週四(9月30日),一位前納粹集中營祕書逃避了審判。幾小時後,法院簽發了逮捕令,下令將她拘留。 於 www.epochtimes.com -

#38.德國納粹集中營:第二次世界大戰期間 - 中文百科知識

該牆因黨衛軍當年在這裡隨意槍殺囚犯而得名。 達豪集中營位於德國慕尼黑西北約80公里處,1933年建成,1938年擴建。它是德國納粹建造的第一座集中營 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#39.在集中營做秘書!96歲納粹老婦審判前逃跑「不想成笑柄」

傅治納曾在9月8日寫信給法院,稱因身體及年齡限制,她不會出席且由律師代理,不過這不符合德國法律規定,她表示不想成為世人的笑柄。 老婦搭乘計程車逃亡 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#40.德國納粹集中營_百度百科

第二次世界大戰期間,德國納粹分子為鎮壓異己和推行種族主義,在國內和被佔領國建立了眾多集中營。集中營也稱“死亡營”,通常建有用於大規模屠殺和進行人體試驗的毒氣 ... 於 baike.baidu.hk -

#41.“Remember and to never forget”:百萬人的犧牲,納粹集中營 ...

「奧斯威辛集中營」是德國納粹時期,許多人聞之喪膽的場所,亦是最大的死亡集中營。二次大戰期間,這裡有超過100萬人被納粹分子屠殺,其中有90%以上是 ... 於 www.adaymag.com -

#42.波蘭|德國納粹集中營奧斯維辛AUSCHWITZ | Miilook 迷路

而這篇,我要寫最惡名昭彰的德國納粹集中營奧斯維辛AUSCHWITZ,事實上那時候的我甚至沒有想過我會開始寫遊記,所有的照片都只是為了讓自己再回頭能夠記憶那樣的震撼, ... 於 miilook.com -

#43.【柏林集中營漫遊】奧拉寧堡薩克森豪森集中營& 柏林納粹景點 ...

作為德國首都,柏林相對於德國其他城市,自由行有個非常重要的主題:納粹,畢竟它是二戰時德國的政治中心,納粹與希特勒在這邊策劃了一連串的陰謀詭計 ... 於 www.leo-travel.idv.tw -

#44.當年德國納粹有多恐怖?揭秘猶太人集中營:看完整個人都不好了

↑餓死的骨瘦如柴的囚犯被抬進焚屍間驅車從斯特拉斯堡市出發向西南行駛大約60公里,有一個隱藏在孚日山脈中「鮮為人知」的納粹集中營——斯圖道夫納粹集中營 ... 於 kknews.cc -

#45.沈重的波蘭Auschwitz 納粹集中營之行.....(in Poland) @ Je suis

Auschwitz 是德國納粹擁有的最大死亡集中營,在五年(1940-1945)的時間裡,Auschwitz 這裡驅逐了130萬的人,其中110萬是猶太人,而死亡人數是110萬人,其中九成都是 ... 於 blog.xuite.net -

#46.戴志清老師論文題目:恐懼的深淵 德國集中營研究學生

二次世界大戰時德國屠殺了600萬名猶太人,而納粹集中營使許多生還者至今仍. 活在恐懼的陰影裡。 在飢寒交迫且毫無尊嚴的情況下,人們還能夠保有理性嗎?集中營對人性會 ... 於 idv.sinica.edu.tw -

#47.德國與波蘭相關人權文化設施考察

第二次. 世界大戰期間,納粹德國在此地制定將歐洲猶. 太人系統化種族滅絕最終解決方案處,是一處. 將囚犯運往集中營的中轉站。 ◇薩克森豪森紀念館和博物館Sachsenhausen. 於 report.nat.gov.tw -

#48.【德國轉型正義(上)】法律中的不正義與超越法律的 ... - 報導者

德國 法律制度關於納粹轉型正義的努力,還引導出以下這個問題:關於如何 ... 奔走下終於促成的,引發國際關注的第一次奧許維茲集中營大審判(der 1. 於 www.twreporter.org -

#49.在集中營做秘書!96歲納粹老婦審判前逃跑「不想成 ... - 奇摩新聞

在第二次世界大戰中為德國納粹效命的一名女性傅治納(Irmgard Furchner)現已高齡96歲,由於她當時在集中營擔任秘書一職,因此現在被檢方以殺害1 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#50.德國納粹集中營展覽開幕--黨史頻道

人民網北京7月7日電 (秦京午)《德國納粹死亡集中營——奧斯維辛集中營》展覽開幕式今天在北京中國人民抗日戰爭紀念館舉行,以紀念盧溝橋事變爆發76 ... 於 dangshi.people.com.cn -

#51.德國納粹集中營在PTT/Dcard完整相關資訊

提供德國納粹集中營相關PTT/Dcard文章,想要了解更多納粹德國法律、德國納粹反省、二戰後德國人有關歷史與軍事文章或書籍,歡迎來你不知道的歷史故事 ... 於 historyslice.com -

#52.血腥的記憶!二戰時期德國納粹的集中營! - 人人焦點

薩克森豪森集中營於1936年8月建成,是納粹黨衛隊頭目希姆萊被希特勒任命爲警察頭子後建立的第一個集中營。它的建造者是德國西部埃姆斯蘭地區集中營的囚犯 ... 於 ppfocus.com -

#54.二次大戰德國納粹於波蘭的集中營< 人物 - 福音站

人物 2015-05-20 猶太人, 德國納粹, 集中營, 譚俊德,. 0 comments. 2. Share. 0 comments. Sign in: Cancel. Submit. 按此接受耶稣為救主和生命的主: ... 於 www.jgospel.net -

#55.SHOAH-猶太大屠殺人類最惡之時 - 高雄市立歷史博物館

SHOAH。猶太大屠殺是一場史無前例的種族滅絕行動,由德國納粹軍隊和其同盟者為了全面性與系統性地殲滅猶太人而進行。主要動機為納粹黨的反猶太種族主義意識。1933 ... 於 www.khm.org.tw -

#56.殘忍至極的{德國納粹大屠殺} 總受害人數將近1100萬人

從納粹黨那邊可以順藤摸瓜到「德國種族保護和反抗聯盟」那裡,後者則由泛德意志聯盟賦予了生命。 茅特豪森(Mauthausen)集中營赤裸的蘇聯戰俘. 於 luke19990209.pixnet.net -

#57.多面觀音: 中國的觀音信仰(上) - Google 圖書結果

此集中營專門從事大規模的屠殺行動,將猶太人關人瓦斯室屠殺再燒毀 o 闡貝爾森集中營(mm「mmz)是德國納粹的集中營,位於德國漢諾威州的貝爾森村附近,此集中營雖沒有毒氣 ... 於 books.google.com.tw -

#58.百歲前納粹集中營警衛出庭受審不認助殺數千囚犯| 法新社

法新社布蘭登堡8日電) 現年100歲、曾在德國納粹集中營擔任警衛的男子舒茲(Josef Schuetz),被控是數千名囚犯遭到殺害的共犯。他今天在德國法院出庭 ... 於 today.line.me -

#59.納粹大屠殺70周年我在波蘭奧斯威辛集中營 - 唐宏安的特殊路線 ...

從納粹德國統治下囚犯最早被用卡車運往集中營,1944年5月以後,建立了鐵路直接抵達集中營。 由集中營的醫生將犯人分類,依種族、宗教、同性戀者等類別,再以及性別、年齡、 ... 於 attravel.tw -

#60.[德國歷史景點] 達豪納粹集中營@ 希特勒第一個集中營 - 樂活的 ...

第一座人間煉獄就是達豪集中營,集中營有32個囚犯營房、還有各種慘無人道的戰爭毒氣、壓力實驗室,雖然是一段沉重的德國歷史,不過德意志民族正視自已的 ... 於 www.bigfang.tw -

#61.自由法國萬歲 - Google 圖書結果

世界歷史小百科納粹集中營二戰期間,德國納粹分子在國內和其他被占領國建立了1000多座集中營,用於關押猶太人、戰俘及各國反法西斯戰士等。集中營大都建有用於大規模屠殺 ... 於 books.google.com.tw -

#62.集中營刺青師愛上女囚徒,獲救後瘋狂尋找「編號34902」

二戰期間,位於波蘭的奧斯威辛集中營(Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau),是德國納粹時期最主要的集中營和滅絕營。從1940年到1945年, ... 於 www.ettoday.net -

#63.【德國傷痕之旅】我的名字叫納粹:歷史的清結(一)

這段對於德國人(或說全人類)來說難以直視的歷史,人類透過紀念館、文學 ... 而MOT/TIMES特派記者也特地安排一段德國歷史之路,造訪了集中營、柏林 ... 於 www.mottimes.com -

#64.德國96歲老婦人「少年法庭」受審原因竟是年輕時協助納粹進行 ...

德國 近日傳出,一位96歲的老婦人即將前往少年法庭接受審訊,原因是因為該名老婦人18歲時,曾在納粹集中營協助屠殺11430名囚犯。 於 www.ctwant.com -

#65.納粹集中營/滅絕營的創立與演變

1933 年德國建立第一個「集中營」Dachau,主導人Himmler,蓋的人是後來當上骷髏師師長的Theodor Eicke。1933 這麼早的「集中營」目的是: 「關政治犯、刑事犯、同性戀等等」 ... 於 neanderthaldna.pixnet.net -

#66.老照片:實拍二戰德國納粹集中營,看到第七張讓人很心痛!

二戰時期,德國納粹的集中營是十分可怕的存在,在這裡成千上萬猶太人成為冤魂。有很多文學作品通過文字為我們描述了當慘烈的畫面,但眼見為實的,今天我們就... 於 www.ifuun.com -

#67.擔任過納粹集中營守衛德國公民在75年後被美國驅逐出境

自1959年以來,德國籍男子貝爾格(Friedrich Karl Berger)已經在美國定居超過六十年。然而,在他被揭露曾經擔任納粹集中營的警衛後,美國移民法官認定他犯 ... 於 dq.yam.com -

#68.二戰審判|曾任納粹集中營警衞德百歲翁被控謀害3518人 - 晴報

德國 檢察官指控一名100歲男子,指他在二戰的1942年到1945年期間於「薩克森豪森集中營」擔任警衞,協助犯下3518項謀殺罪。 德國納粹黨曾在薩克森豪森 ... 於 skypost.ulifestyle.com.hk -

#69.被控助納粹殺數千人百歲前集中營警衛出庭受審[影] | 國際 - 中央社

現年100歲、曾在德國納粹集中營擔任警衛的男子舒茲(Josef Schuetz),被控是數千名囚犯遭到殺害的共犯。他今天在德國法院出庭受審時宣稱自己無罪。 於 www.cna.com.tw -

#70.好可怕系列《禁忌之戀》德國納粹與猶太女孩苦戀的結局是...

納粹 男孩叫做Franz Wunsch,他是集中營的守衛,而猶太女孩叫做Helena Citronova,是集中營裡面的囚犯,他們在1942 年的時候相遇,相遇地點是在波蘭一個 ... 於 news.gamme.com.tw -

#71.稀有彩色老照片來自德國第一個集中營揭示了納粹的暴行 - 閱貓 ...

提起德國納粹的集中營,人們總會想到奧斯威辛集中營。奧斯威辛集中營,是德國納粹最臭名昭著的一個集中營。可要說起第一個納粹集中營,卻並不是奧斯威 ... 於 readmop.com -

#72.波蘭克拉克近郊一日遊|奧斯威辛比克瑙集中營AUSCHWITZ ...

當活著比死亡更痛苦,集中營大門上斗大的標誌寫著Arbeit Macht Frei, 意指「勞動帶來自由」,實際上卻是納粹德國扯下的漫天大謊。猶太人被告知會被送去更好的地方展開 ... 於 m.kkday.com -

#73.真實歷史事件改編的彪悍越獄!_德維塔耶夫_德國 - kks資訊網

故事講述二戰期間,幾個蘇聯戰俘從德國集中營逃走,還順走了德國轟炸機。 ... 不幸的是德維被俘虜了,而德國納粹派人先來勸降,. 於 newskks.com -

#74.德國納粹集中營慘烈屠殺照片 - GetIt01

法西斯殘酷罪行實錄-達豪集中營第二次世界大戰期間,德國納粹分子為鎮壓異己和推行種族主義,在國內和被佔領國建立了眾多集中營。集中營也稱「死亡營」... 於 www.getit01.com -

#75.二戰過後75年德國納粹集中營警衛定罪 - 公視新聞網

一名遭控在二戰期間協助殺害5多千人的納粹集中營警衛,如今已高齡93歲的戴伊,被德國漢堡法院定罪,判處兩年緩刑。 今年93歲的前納粹集中營警衛戴伊, ... 於 news.pts.org.tw -

#76.稀有彩色老照片來自德國第一個集中營揭示了納粹的暴行_ 歷史

提起德國納粹的集中營,人們總會想到奧斯威辛集中營。奧斯威辛集中營,是德國納粹最臭名昭著的一個集中營。可要說起第一個納粹集中營,卻並不是奧斯威 ... 於 www.jasve.com -

#77.去納粹化:德國二戰後的人事替換與自我批判 胡昌智

德國 在二戰後對納粹的過去有深刻的自我批判,不少納粹集中營被保存成為紀念及教育場所。歷史博物館的設立,也與一般其[…] 於 journal.ndhu.edu.tw -

#78.納粹集中營,盤點那些臭名昭著的集中營 - 壹讀

納粹集中營 主要是由納粹德國建立起來的集中營,是在希特勒的統治時期建立起來的一種特殊的「監獄」,因為這個監獄裡面容納的人數遠遠超過了普通人對 ... 於 read01.com -

#79.納粹德國的種族滅絕集中營:奧斯威辛-比克瑙(1/3) 大屠殺的 ...

根據基督教《聖經》記載,耶穌基督因為猶太人的迫害而被釘上十字架。這樣「神聖」的宗教理由,為這種仇恨情緒提供了一個冠冕堂皇的藉口。耶穌死後的數百年 ... 於 beoga.pixnet.net -

#80.德國納粹、猶太人與鐵絲網上的小花 - 鯨魚網站

奧斯威辛集中營入口寫著「勞動帶來自由」,但換來更多的死亡。圖:作者攝影。 義大利名插畫家Roberto Innocenti在1985年的 ... 於 www.hi-on.org -

#81.17. 德國納粹:集中營錢幣在集中營當中也沒有真的使用這樣的 ...

17. 德國納粹:集中營錢幣在集中營當中也沒有真的使用這樣的錢幣,納粹只是因為要展示給紅十字會的調查員而製作的。 於 web.bc3ts.com -

#82.德總理梅克爾訪奧斯威辛集中營告誡勿忘歷史 - Taiwan News

台灣英文新聞/ 李昱德綜合報導)二戰期間納粹德國在歐洲許多地方建立了集中營,其中規模最大、位於波蘭的奧斯威辛(Auschwitz)即將迎來解放75週年。 於 www.taiwannews.com.tw -

#83.「我的祖父在五個納粹集中營裏活下來了」 - BBC News 中文

我的祖父大衛·赫爾曼(David Herman)就是當年其中一個生存下來的孩子——而他一共被關進過五個集中營:奧斯威辛(Auschwitz)、奧斯威辛-比克努( ... 於 www.bbc.com -

#84.你知道德國為了納粹大屠殺道歉,但你不知道的是他們還做了 ...

然而除了以色列之外,當初發動戰爭與滅絕猶太人的德國,對於納粹罪犯的審判,至今未停。 其實就在上個星期二(4月21日),奥斯维辛集中營的簿記員 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#85.【歷史】為何德國人在二次世界大戰時要殺害猶太人?

希特勒屠殺猶太人的另一原因是因為希特勒認為猶太人會左右納粹德國的發展,他覺得如果一天他死 ... 在德國投降後,盟軍在波蘭和德國附近的發現了一個猶太人集中營。 於 heidiliao.pixnet.net -

#86.德國納粹的第一個集中營所在地Dachau Concentration Camp

第一次到慕尼黑時,就對於這個記錄德國歷史的近郊景點「 達豪集中營」有著相當濃厚的興趣。因為我覺得了解一個國家,那就該從它的歷史了解起。 於 www.daisyyohoho.com -

#87.歷史最血惺屠殺,奧斯威辛集中營詳盡介紹 - Prologuepost

奧斯威辛集中營(Auschwitz) ,位於波蘭卡托維茲與克拉科夫中間的城市,最為有名的就是常聽見的「奧斯維辛集中營」, ... 這間就是德國納粹SS 親衛隊的辦公室。 於 prologuepost.com -

#88.北京举办纳粹集中营罪行展览

据中国官方新华网的相关报道,该展览旨在揭露纳粹德国在集中营犯下的罪行,是由中国人民抗日战争纪念馆与波兰奥斯维辛—比克瑙国家博物馆、上海犹太难民 ... 於 www.rfa.org -

#89.人性本惡?從納粹戰犯到希特勒,淺談人性黑暗面 《恨意

作者丁斯戴爾教授在書中運用大量對比手法,首先是萊伊與戈林,兩人都有非常極端的性格:萊伊注重勞工福利,為德國勞工爭取許多權益;戈林愛護動物,致力 ... 於 vocus.cc -

#90.百岁高龄前纳粹集中营看守出庭受审 - DW

因被控在3500多起案件中协助谋杀,纳粹德国萨克森豪森(Sachsenhausen)集中营一名年过百岁前看守被送上法庭。 於 www.dw.com -

#91.德國納粹屠殺事件之處理與借鏡

表二納粹不人道政策之被害人類型. 德國戰後刑事判. 決所列舉之被害. 人種類. 奧地利有關納粹. 犯罪研究中所列. 舉之被害人群. 網路開放辭典. 集中營之監禁分類. 於 webpageprod-ws.ntu.edu.tw -

#92.德国纳粹集中营式大 - فى الخبر

德国纳粹为什么要选择集中营式大屠杀 · 历经纳粹集中营大屠杀诺贝尔得主维瑟尔辞世 · 绝密往事德国战败后朱敏逃出纳粹集中营说出真实身份却没人信 · 纳粹德国1934到1945年民间 ... 於 www.filkhabr.com -

#93.德國納粹是什麼?猶太人為什麼要集中到集中營?後來為什麼放 ...

納粹集中營 就是二戰期間,德國納粹分子為鎮壓異己和推行種族主義,在國內和被佔領國建立的眾多集中營。集中營也稱“死亡營”,通常建有用於大規模**和 ... 於 www.bees.pub -

#94.納粹集中營裡600萬猶太人被屠殺,現場遠比電影殘酷的真實過程

當今世界上有20%以上的諾貝爾獲獎者都出自猶太人之手,他們的智商是全世界公認的,但就是這麼一個智商爆表的民族,卻在二戰期間慘遭德國納粹蹂躪毫無 ... 於 read01.cc -

#95.[新聞] 烏克蘭元旦嗨慶民族英雄誕辰!引發以色列 - PTT 熱門 ...

1941年班傑拉曾被納粹軟禁至集中營、1944年9月獲釋,1959年急速發病死亡,屍體被驗出氰化物噴霧,後來德國司法機關於1961年證實,班傑拉是死於格別烏(蘇聯國家安全 ... 於 ptthito.com -

#96.波蘭。德國納粹集中營奧斯維辛- 背包客棧

PChome旅行團提供有點新鮮、有點熱門的YouTuber專欄,從運動健身、露營、裝潢、3C開箱、旅遊、料理、語言學習、異國夫妻到影評,跟著他們一起體驗五花八門生活還能旅遊 ... 於 travel.pchome.com.tw -

#98.95歲納粹集中營前警衛在美遭逮遣返德國 - 新頭殼Newtalk

美國白宮今(21)日宣布,一名95歲前納粹德國勞動營警衛的紐約市男子遭逮捕,已被移民機關驅逐出境,遣返德國。白宮在聲明中指出,帕利(Jakiw ... 於 newtalk.tw