德明圖書館的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦莎拉.貝克威爾寫的 閱讀蒙田,是為了生活 和班與唐的 食肉的土丘都 可以從中找到所需的評價。

另外網站重申台灣面對中國升高軍事威脅,將做好自我防衛準備 - 外交部也說明:... 歐洲保守黨團(ECR); 臺菲漁業會談; 亞洲生產力組織; 新明財號; 太誼專案; 防衛性公投說帖; 梵蒂岡圖書館; 振佶榮號; 吉利旺號; 自由經濟示範區 ...

這兩本書分別來自商周出版 和印刻所出版 。

逢甲大學 中國文學系 鄭慧如所指導 廖秀春的 齊邦媛、簡媜之老年與死亡書寫 (2021),提出德明圖書館關鍵因素是什麼,來自於齊邦媛、簡媜、老年、死亡、老年學。

而第二篇論文國立清華大學 台灣文學研究所 劉柳書琴所指導 呂政冠的 二十世紀初期台灣口述傳統的現代性轉轍:以傳說與印刷媒體的關係為中心 (2021),提出因為有 口頭傳統、口頭檔案、民間文學、文類、傳說、現代性、楊乃武、嘉慶君遊台灣、廖添丁的重點而找出了 德明圖書館的解答。

最後網站图书馆則補充:CNKI · 读秀学术搜索 · EBSCO数据库 · JSTOR西文过刊数据库 · 超星期刊数据库 · 鼎秀古籍全文检索平台 ...

閱讀蒙田,是為了生活

為了解決德明圖書館 的問題,作者莎拉.貝克威爾 這樣論述:

2010 美國國家書評獎 National Book Critics Circle Award 傳記類首獎 2010 英國庫帕獎 Duff Cooper Prize 非小說著作首獎 2010 英國柯斯達傳記獎 Costa Biography Award 決選 2011 英國瑪許傳記獎 Marsh Biography Award 決選 14國版權售出,全球熱銷200000冊 一個「該如何生活」的大哉問,二十個率性回答, 重新發掘法國人文主義先鋒蒙田的一生 蒙田是十六世紀最著名的文人,他的《隨筆集》影響後世千萬人,培根、莎士比亞、拜倫、愛默生、赫胥黎都以他為師 今日,他依

然是許多人「交往過最好的朋友」,讓人不禁大嘆「他怎麼這麼瞭解我?」 阮若缺 政治大學外語學院院長 阮慶岳 小說家、建築師 洪震宇 《走自己的路,做有故事的人》作者 孫效智 台灣大哲學系教授兼生命教育研發育成中心主任 翁德明 巴黎第四大學法國文學博士 陳黎 詩人 熱情推薦 要如何生活? 蒙田說,多讀書,然後忘掉你讀的一切,把自己變笨一點。 他說,凡事存疑,但要與人自在相處,切記守住你的人性。 身為貴族及地方官,蒙田好奇心盛、勤於探問,卻不諱言自己的腦袋就像一只漏水的瓶子,記不住事情。他長袖善舞、應答如流,卻不願在眾人面前做作演戲,對最崇敬的人反而稱讚最少。他具有同情心、同胞愛,但

畏懼責任,寧可「淡定」。蒙田集所有矛盾與不合理於一身,但他說,這就是人性,並自信地說,「如果我必須再活一次,我也會照原來的方式再過一遍」。 在這本與眾不同的傳記裡,貝克威爾藉由設想蒙田給人生的二十個答案,追尋他離奇的成長經歷、青年生涯、性的冒險、各地遊歷,以及與摯友拉博埃西、徒兒古爾內的真情交遊。 福樓拜曾言,閱讀蒙田,是為了生活。這本傳記將帶你看見這位最具人性的作家,如何以幽默、寬容與冷靜,看待人平凡且不完美的一生。你或許會和巴斯卡、盧梭一樣,對蒙田既愛又恨;又或許會和愛默生、尼采一樣,盛讚其人其書。無論如何,蒙田都會是你交往過最難忘的朋友,讓你找到了自己。 從蒙田身上,你將看到的是有關「如

何生活」的靈感,以及答案。 雖是本傳記作品,卻也是場跨世紀的愉快對話。——《紐約時報》(New York Times) 貝克威爾的文字充滿活力,生動地描述了這位文藝復興巨匠的思想,與其身處的世界。——《每日電訊報》(Daily Telegraph) 激起讀者親近蒙田生平與思想的興趣,甚至激發他們的好奇,去認識更多影響蒙田寫作的希臘先哲們,本書是蒙田《隨筆集》最好的作品,而其本身即已堪稱傑作。——《舊金山書評》(San Francisco Book Review) 清晰地將蒙田作品中生動的人類軼事灑上新意,同時穩當地處理他在哲學上的影響力,與深受其影響的讀者和詮釋者們。——《紐約客雜誌》(N

ew Yorker) 令人驚嘆。——《標準晚報》(Evening Standard) 難以想像還能有一部關於蒙田的介紹,比得上貝克威爾的著作。——《哈潑雜誌》(Harper’s) 朝氣蓬勃、充滿吸引力,點燃了人們閱讀《隨筆集》的熱情。——《每日郵報》(Daily Mail) 對於大師的哲思,這是一本明亮、親切而慷慨的導讀。——《柯克斯書評》(Kirkus Review) 傑出的構思與布局,刻劃細緻入微……絕對能讓下一代愛上蒙田的作品。——《星期日泰晤士報》(Sunday Times) 不凡成就……縝密而又充滿啟示的寫作架構,宛如奇蹟降臨,這來自於貝克威爾對歷史觀點的睿智呈現。——《波士頓環球報

》(Boston Globe) 就像近來討論普魯斯特、喬伊斯、奧斯汀的著作,本書從蒙田勢若洪流的隨筆散文中,巧妙地萃取出人生的指南……是一部對大師及家且活潑的介紹。——《衛報》(Guardian) 絕佳的著作,充滿創意與魅力、完整、崇高且機智。——尼克•宏比(Nick Hornby),《非關男孩》(About A Boy)作者 同邀入座 我們在存在主義咖啡館:那些關於自由、哲學家與存在主義的故事 At the Existentialist Café: Freedom, Being, and Apricot Cocktails 莎拉.貝克威爾Sarah Bakewell 著 江先聲 譯 I

SBN 978-986-477-195-0 512頁 定價500元

齊邦媛、簡媜之老年與死亡書寫

為了解決德明圖書館 的問題,作者廖秀春 這樣論述:

摘 要本文以齊邦媛、簡媜之老年與死亡書寫為主題,討論這兩位作家作品中的老年與死亡議題。爬梳文本集中於齊邦媛、簡媜書寫的散文,包括齊邦媛之《巨流河》、《一生中的一天:散文‧日記合輯》、《洄瀾》,簡媜之《誰在銀閃閃的地方,等你》及其他創作。「老年」與「死亡」議題,是近年文學研究的熱點。齊邦媛、簡媜兩位作家對於真實的生命情境,直接以作品回應生老病死的現場,書寫「老年」與「死亡」切入當代社會議題。齊邦媛在戰爭顛沛流離中目睹死亡,又在典範中驗證人生價值,而投入生命書寫。簡媜從質疑、抵抗人世間對性別與生命的歧見,到超越生命藩籬而書寫生命之歌。本文探看兩人的生命歷程與文學志業,探討來自於不同世代,出生於

不同地域及成長背景的文學交會。本文解析齊邦媛、簡媜的老年與死亡書寫,比較兩人觀點之異同,扣緊兩人作品中的終極關懷,呈現生老病死的主題。試圖自齊邦媛、簡媜之老年與死亡的感悟中,建立一套書寫老人的典範,完整「老年學」中的老年文學,並討論兩人作品中的老年與死亡書寫在台灣文學的定位。關鍵詞:齊邦媛、簡媜、老年、死亡、老年學

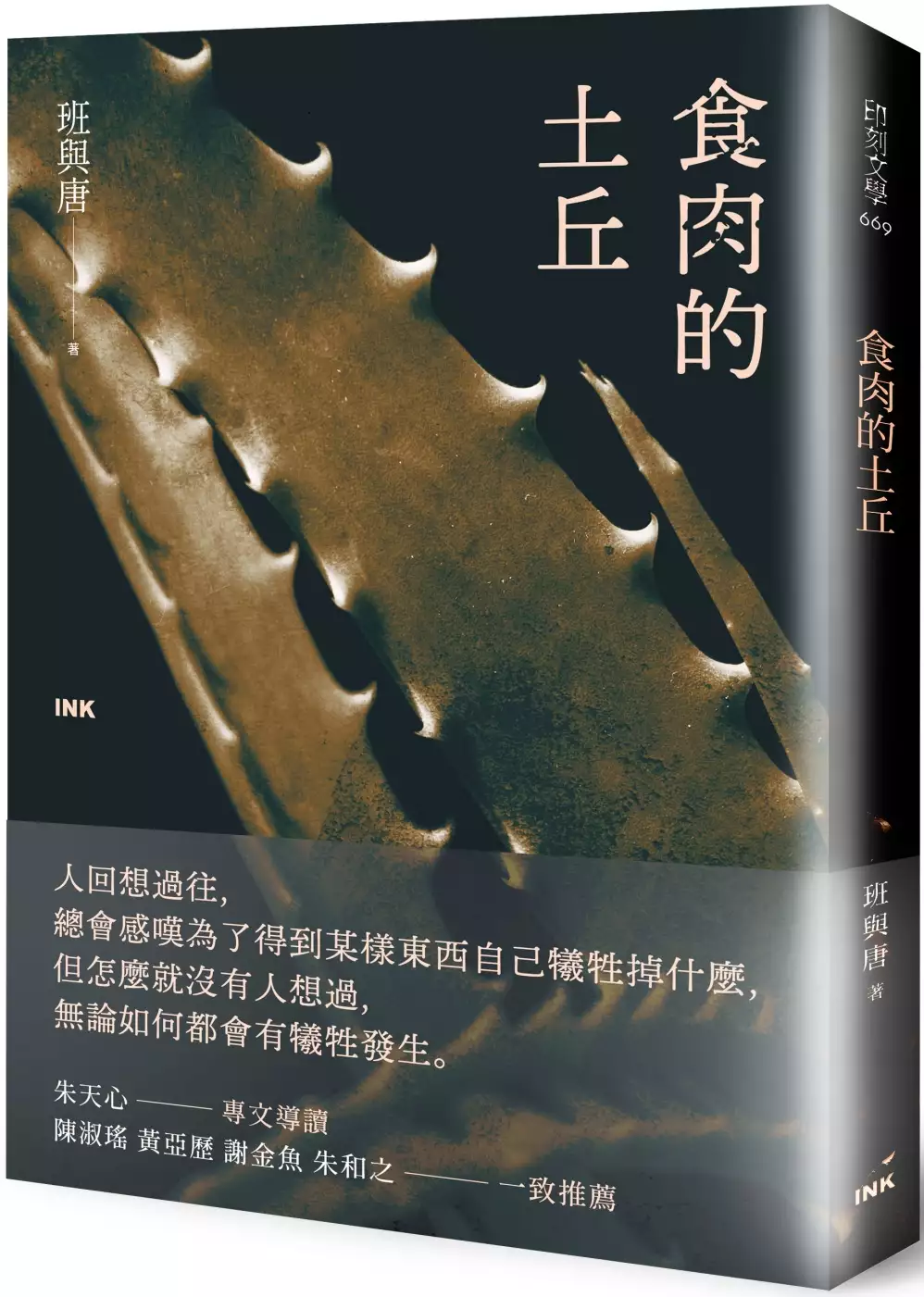

食肉的土丘

為了解決德明圖書館 的問題,作者班與唐 這樣論述:

曾經,我們都以熱血高舉著青春, 追尋人生中不知是否存在的出口; 卻總在事過境遷後,才明白 在生命與自由的追逐裡,無論如何,必定有所犧牲。 來自北港殷實富戶的李綉治,在兄長李良文及其好友莊修之影響下,心底逐漸萌生出文學之夢。由於不願接受家族擺布,兄妹各自思索著從既定人生逸走的可能。綉治拋下一切前往橫濱追尋自己的創作道路,將命運押在一段自由卻無愛的婚姻裡,良文與修之則被時代的旋風捲向未知的蠻野戰場。 身為平凡商家之女的莊美幸,從小仰望兄長修之與李氏兄妹,在自己怎麼也無可觸及的世界裡,彼此閃耀著光芒。美幸懷抱被遺留下來的心情守護家鄉的父母,戰後世事裂變的潮湧卻將她推往

神戶,在異地勉力扎根生存的同時,頻頻顧盼故鄉島嶼的稜線。而終戰後的綉治,在家族破敗四散之際,竟決意定居台灣…… 兩個來自台灣的少女,跨越近半世紀的牽絆,崩解的時代席捲了她們的一切,最終將她們帶往不曾想望過的彼方。曾經有過的青春,一如完熟落土的果實,被世事歲月剝蝕殆盡。而生命的核根早已纏結在那壘疊風霜的人生厚土裡。 名人推薦 ——朱天心專文導讀 ——陳淑瑤 黃亞歷 謝金魚 朱和之 一致推薦 與唐成功做到了小說才能做的事,……將政治正確關在她書房外,擺脫其保障和限制,使得書中人物得其血肉。——朱天心 細緻優雅的文筆,描繪出日治時期知識人的日常與掙扎。——謝金魚

二十世紀初期台灣口述傳統的現代性轉轍:以傳說與印刷媒體的關係為中心

為了解決德明圖書館 的問題,作者呂政冠 這樣論述:

論文摘要口述傳統曾經是民間社會傳遞訊息、交流經驗最重要的媒介;但是當口述傳統遇到名之為現代性的文化場域時,為了適應受眾結構的改變,產生了一定程度的調整。二十世紀初期是印刷媒體報紙頻繁地介入口頭傳播軌轍的時期,其中又以傳說文類最為明顯。因此本文將以傳說和印刷媒體的關係,進行其媒介轉轍的現象描述,並從中思索口述傳統的現代性意義。本文選擇了三個傳說案例,來說明三種口述傳統的現代性意義。第一則是「楊乃武」,約莫是在1920年前後以商業戲劇的形式傳播至台。這則渡海而來的傳說為我們展示現代語境底下,口述傳統亦會透過商業與人口移動,得以加速傳播,並擴大傳播範圍。「楊乃武」在傳說形成到傳播至台的過程中,經歷

多重轉轍的過程,在傳統冤案的基礎上,加入了現代司法的感性敘事,並使其在無傳說物依附的情況下,得以在台持續流傳。多重轉轍是現代口頭敘事的必然情況,但是本文舉出「嘉慶君遊台灣」為例,透過該則傳說形成的歷史記憶與地方起源說詞,藉此說明口述傳統在遭遇文字媒體時,並非全然的失守。一個仍保有活潑的傳講潛勢的傳說,證明了口述傳統在現代語境下仍然保有其生命力。最後,本文以「義賊廖添丁」的傳說生命史為例,指出亦有由文字流向口傳的「反向轉轍」的狀況。而這種反向轉轍的發生,必須同時建立在傳統框架的穩定敘事,與民間反應現代想像(或殖民想像)下的情境關係。因此本文認為「廖添丁」應該算是台灣第一個大型的當代傳說。最後本文

則以「口頭檔案」與「文字媒介」的觀察,去思考文字/口頭之間的相同與差異,並指出文字的侷限性,及其反應講述語境的可能性。

想知道德明圖書館更多一定要看下面主題

德明圖書館的網路口碑排行榜

-

#1.銘傳大學圖書館|

優三Alma圖書館自動化系統檢索 ... 2021.11.01 圖書館11月2日起調整服務和防疫措施公告 ... 桃園校區 / 桃園市龜山區大同里德明路5 號電話/ 03-350-7001 於 library.mcu.edu.tw -

#2.德明財經科技大學徵才

德明 財經科技大學地址 台北市內湖區環山路一段56號電話 (02)2658-5801#2636 聯絡人圖書館讀者服務組陳淑珍徵才職位名稱 圖書館系統館員職 ... 於 www.dils.tku.edu.tw -

#3.重申台灣面對中國升高軍事威脅,將做好自我防衛準備 - 外交部

... 歐洲保守黨團(ECR); 臺菲漁業會談; 亞洲生產力組織; 新明財號; 太誼專案; 防衛性公投說帖; 梵蒂岡圖書館; 振佶榮號; 吉利旺號; 自由經濟示範區 ... 於 www.mofa.gov.tw -

#4.图书馆

CNKI · 读秀学术搜索 · EBSCO数据库 · JSTOR西文过刊数据库 · 超星期刊数据库 · 鼎秀古籍全文检索平台 ... 於 lib.blcu.edu.cn -

#5.誠品線上|閱讀與生活的無盡想像

外文新到特價書 · 聰明消費必buy · 凱迪克得獎作品 · 新到貨 · 通路新低 · ☆1折Usborne · ☆奇先生妙小姐 · ☆套書3折起 · #哈利波特 · 兒童外文圖書館. 於 www.eslite.com -

#6.古德明英語典藏: 從對話速學地道英語 - 第 3 頁 - Google 圖書結果

從對話速學地道英語 古德明. 序這本對話集,收錄了我為臺灣《蘋果日報》和香港《明報》寫的文字,題材包括婚姻、購物、網上理財、飼養寵物、上圖書館等等,務求讀者能掌握 ... 於 books.google.com.tw -

#7.德明財經科技大學- 维基百科,自由的百科全书

1965年創校之初為紀念創辦人陳濟棠 (字伯南)將軍,圖書館以「伯南館」命名。 德明商業專科學校. 1974年為因應國家需要,配合經建發展,改名為「私立德明 ... 於 zh.wikipedia.org -

#8.徵稿德明財經科技大學

一、 本校「德明學報」第四十四卷即日起徵稿,歡迎貴校教師踴躍賜稿。 二、 本學報全年徵稿,稿件隨到隨審。凡未曾在國內外其他刊物發表且具學術研究 ... 於 www1.ydu.edu.tw -

#9.歡迎光臨博客來

博客來 0. 書封找書. 全部, 圖書, 電子書, 有聲書, 影音, 百貨, 雜誌, 售票, 海外專館, 禮物卡 ... 《O'right 歐萊德》零碳洗髮精400ml- 香檳玫瑰/護色. $711/件$980. 於 www.books.com.tw -

#10.社團經營師講師群

柯志堂, 德明財經科技大學學生事務長, 社團輔導與法律實務. 柳金財, 佛光大學學生事務長, 如何營造社團的凝聚力社團輔導與人際溝通人際溝通與溝通技巧團隊建構與帶領 ... 於 essotorgtw.wordpress.com -

#11.德明財經科技大學圖書館- Home | Facebook

感謝媒計系師生共創「德明V-Tuber虛擬偶像」,由六位媒計系同學設計了9組,圖書館已製作為人形立牌,放置總館及圖書二館各樓層。 歡度56週年校慶,邀請本校師生與德 ... 於 www.facebook.com -

#12.公設民營托嬰中心及社區公共托育家園 - 臺中市政府社會局

序號 公設民營托嬰中心/社區公共托育家園 電話 1 沙鹿托嬰中心 (102年度開辦) 04‑26361161 2 豐原托嬰中心 (102年度開辦) 04‑25250175 3 太平托嬰中心(103年度開辦) 04‑22757717 於 www.society.taichung.gov.tw -

#13.館藏資源 - 桃園市立圖書館

桃園市立圖書館. 本館地址:330206桃園市桃園區縣府路21號. 電話:(03)3366336 傳真:(03)3392450. 建議使用IE8.0、Firefox或Google Chrome瀏覽器,建議瀏覽解析度 ... 於 www.typl.gov.tw -

#14.HKFP︰29 本六四書籍遭圖書館下架八九民運領袖王丹︰意料之 ...

明德网,明德新闻网,明德. ... HKFP︰29 本六四书籍遭图书馆下架八九民运领袖王丹︰意料之中歷史写在人们心中. 由. -. 11月21, 2021. 於 mingdemedia.org -

#15.德明財經科技大學函 - 美和科技大學教師發展暨教學資源中心

發文字號:德教資字第1070011459號. 速別:速件. 密等及解密條件或保密期限:普通. 附件:附件一德明財經科技大學校區平面圖及活動會場圖(圖書館總館二樓F201團體室)、. 於 fdc.meiho.edu.tw -

#16.美國東亞圖書館發展史及其他 - 第 43 頁 - Google 圖書結果

斯庫塞斯(Dwight Schultheis)三位教授負責,分別選購清史(梅谷)、中國思想史(衛德明)和中國文學(斯庫塞斯)方面的資料。後來由於東亞教學研究的範圍擴張,圖書館收集的 ... 於 books.google.com.tw -

#17.【專文】讓永續發展全球化核心理念深植於青年學子的心中 - 民報

文/黄炎東(台大法學院三民主義研究所首屆畢業生,曾任台大教授、警大教授兼圖書館館長、世界警察博物館館長、崇右影藝大學副校長) 2021-11-19 17: ... 於 www.peoplenews.tw -

#18.明新科技大學- 首頁

左上角-明新科大logo. ::: 首頁 · 電子報 · 新生專區 · 學生家長 · 圖書館 · 聯絡我們 · English · 弱勢助學勸募 · 網站導覽. Google Search 請輸入關鍵字 於 www.must.edu.tw -

#19.歡迎參加德明財經科技大學5月13日「圖書館自動化系統(ILS)到 ...

歡迎參加德明財經科技大學5月13日舉辦之「圖書館自動化系統(ILS)到雲端服務平臺(LSP)」研討會, 本研討會以「圖書館自動化系統(ILS)到雲端服務 ... 於 www.ilca.org.tw -

#20.德明財經科技大學

德明 財經科技大學. 附件一. 校區平面圖及活動會場圖. 交通資訊. △ 搭公車者:在台北火車站可搭乘247、287 至西湖市場站;在行天宮可搭乘222、286 至西湖市場站;在士. 於 doc.fy.edu.tw -

#21.臺中市明德中學圖書館首頁

國家圖書館辦理2021世界閱讀日主題活動-「在讀處時光裡,探索美好驚喜-我的閱讀挑戰」,邀請本校師生共同參與。 109學年度第2學期高一班級讀書會優勝組別 於 lib.mdhs.tc.edu.tw -

#22.佛奇贊助研究小獵犬? 36小時接3600通辱罵電話

華盛頓郵報19日報導,這些莫明其妙的電話頻繁打進來,使得他的助理10月有 ... 抗議浪潮起自7月號公立圖書館科學叢刊中「受忽視熱帶疾病」期刊報導說, ... 於 www.worldjournal.com -

#23.德明財經科技大學圖書館 - FindGlocal

德明 財經科技大學圖書館活動花絮:產學界新夥伴關係:圖書館自動化系統(ILS)到雲端服務平台(LSP)研討會. 產學界新夥伴關係:圖書館自動化系統(ILS)到雲端服務平台(LSP) ... 於 www.findglocal.com -

#24.台灣中油全球資訊網

台灣中油持續吸收漲幅,汽柴油各吸收0.4元國內油價明(22)日起汽、柴油各調降0.3元及0.2元. 110-11-21. 台灣中油公司自明(22)日 ... 石油生活館. 台灣油礦陳列館. 於 www.cpc.com.tw -

#25.國立政治大學圖書館

政大首頁 達賢圖書館 政大校史網 常見問題 來信指教 圖書館帳號登入 · 教師服務 / 學生服務 / 校友服務 / 一般訪客 / 網站導覽. Site Logo. 於 www.lib.nccu.edu.tw -

#26.銘傳大學德明紀念圖書館· 111台灣台北市士林區中山北路五段 ...

李品佳, 5, 推薦二樓靠窗的位子!! 每次讀書累的時候往外看到茂密的老樹就很放鬆, 天氣好的時候陽光還會穿透樹枝縫到桌上, 有種陽光陪伴你讀書的感覺^^. 於 datagovtw.com -

#27.臺北市立圖書館- 電子資源整合查詢系統

本系統提供讀者一個簡易快速的檢索介面,可同時查詢本館圖書目錄及電子書、報紙、期刊、字典、百科全書、法規、標準、博碩士論文等電子資料庫。 於 isearch.tpml.edu.tw -

#28.分館閱覽室簡介-石牌分館簡介 - 臺北市立圖書館

交通位置. 聯營公車 奎山國中站 223、267、1801; 捷運 淡水信義線- 明德站(一號出口). 館藏特色 表演藝術; 樓層配置. 三樓 自修室(共112席) 於 tpml.gov.taipei -

#29.德明藝廊展出「文脈流芳第三屆海峽兩岸中青年篆刻大展」開幕式

國立國父紀念館,國父,國父紀念館,國父館. 於 www.yatsen.gov.tw -

#30.新聞掃描 - 國語日報社

(李琦瑋) 東奧選手任閱讀大使△國家圖書館為推廣全民閱讀, ... 昨天國圖舉辦發布會,邀請幾名大使揭示海報,並宣布將寄給全國公共圖書館與中學。 於 www.mdnkids.com -

#31.德明財經科技大學「圖書館自動化系統(ILS)到雲端服務平臺 ...

公告資訊 · 首頁 · 公告資訊 · 德明財經科技大學「圖書館自動化系統(ILS)到雲端服務平臺(LSP)研討會」. 於 cdn.thu.edu.tw -

#32.獨家寧靜高樓套房-天然瓦斯,獨立陽台,南北座向 - 好房網

公設完善,EX:游泳池、三溫暖、電影院、圖書館、健身房...等(6.)知名社區,低公設比,坪數實在(7.)近陽光運動公園,運動休閒好去處(8.)近十四張捷運站(已興建完成)(9.) 於 buy.housefun.com.tw -

#33.各校活動訊息-德明財經科技大學「德明學報」 - 正修科技大學 ...

正修科技大學圖書資訊處 ... 三、投稿請參照德明財經科技大學徵稿及稿約規定,投稿相關表格電子檔請至德明財經科技大學教學資源中心教學發展與品保組網頁下載, ... 於 academic.csu.edu.tw -

#34.德明財經科技大學圖書館-机构知网节 - CNKI

中国知网. 机构. 德明財經科技大學圖書館. 正在为您查找,请稍等... 关于我们 CNKI荣誉 版权公告 客服中心 在线咨询 用户建议. 读者服务. 购买知网卡 於 scjg.cnki.net -

#35.明日方舟-罗德岛驻艾泽拉斯大使馆 ... - N G A

活跃的明日方舟-罗德岛驻艾泽拉斯大使馆主题论坛,资讯/攻略/即时交流. 於 bbs.nga.cn -

#36.德明財經科技大學- 學習資源|技訊網2022 - 技專校院招生資訊網

網站服務本校圖書館網站資訊豐富,24小時服務全年無休,有便捷之學術資源入口網,提供電子資料庫整合查詢系統、各教學單位專門期刊查詢系統、館藏查詢系統、讀者查詢系統、 ... 於 techexpo.moe.edu.tw -

#37.德明財經科技大學圖書館活動

建議利用臉書平台(這是學生使用率最多的平台),組成德明圖書館學科指導老師輔導區,德明臉書使用者在上面題問。 提問學生利用tag 老師帳號,提醒相關 ... 於 takminglibrary.blogspot.com -

#38.嘉南藥理大學| CNU

行政服務 · 圖書館; 網路大學 ... 靜心環保愛地球嘉藥品德教育從心出發 ... 版權所有© 2014 嘉南藥理大學 地址:71710 臺南市仁德區二仁路一段60號 手機:0972964911 ... 於 www.cnu.edu.tw -

#39.東區和牛名店上吉燒肉舉辦男子漢感謝祭| 熱門亮點 - 經濟日報

熱門 · 德明科大與軍公教同步調薪4% · 廚師界榮耀食藥署表揚32位金帽獎得主 · 水力發電在綠能時代的新價值臺日交流研討暨新書發表 · 2021綠色能源研討會健行 ... 於 money.udn.com -

#40.禁書有售|《港國安法》生效後圖書館違法書籍即下架 - 頭條日報

《香港國安法》生效後,公共圖書館多次檢閱館藏,將不少書籍下架,當中包括前香港眾志秘書長黃之鋒、「城邦派」學者陳雲和「佔中三子」朱耀明及戴耀廷 ... 於 hd.stheadline.com -

#41.德明財經科技大學圖書館- YouTube

本館建立於民國54年冬創校之初,位於校區東隅原為二層大樓,但因資料供應日益豐富、讀者需求日漸增多,遂幾經擴充至現況並不斷充實內容與設備中。德明財經科技大學圖書 ... 於 www.youtube.com -

#42.【高雄景點】2021超人氣高雄旅遊景點+8條高雄郊區一日遊 ...

地址:高雄左營明德新村2、3、4、5、10、11、12-1號電話:07 5812886 ... 高雄市立圖書館總館(簡稱:高雄總圖)是網友票選最亮眼的高雄景點之一, ... 於 mimihan.tw -

#43.Weki Meki曝20歲遭遇比想像痛苦 - 奇摩新聞

中央社記者吳欣紜台北20日電)第4屆唐獎永續獎得主珍古德今天受邀線上發表主題演講,她說年輕人、人類具有的 ... 新北圖書館ONLINE參與式預算投票上線. 於 tw.news.yahoo.com -

#44.HyRead ebook 德明財經科技大學

HyRead ebook電子書店為您打造電子書閱讀零時差的電子書房,HyRead ebook電子書店支援PC電腦、iOS(iPhone/iPad)、android等載具,讓您線上閱讀電子書或下載電子書無 ... 於 takming.ebook.hyread.com.tw -

#45.轉知:德明財經科技大學出版「德明學報」全年徵稿- 圖書資訊館

主旨:本校「德明學報」全年徵稿,稿件隨到隨審,請惠予公告並轉知貴校教師踴躍賜稿,以光篇幅,敬請查照 ... 公告單位: 圖書資訊館數位學習資源中心 ... 於 lic.niu.edu.tw -

#46.Ming Chuan University Library (銘傳大學德明紀念圖書館)

LibraryThing Local: Ming Chuan University Library (銘傳大學德明紀念圖書館) in Shilin District, Taipei City. 於 www.librarything.com -

#47.喝咖啡時間不對越喝越累?喝完還是想睡的4個原因 - ETtoday ...

那麼喝多久會對咖啡因產生抵抗力呢?每個人身體對咖啡因的處理和反應不同,一篇2019年刊登在《公共科學圖書館:綜合(PLoS One)》 ... 於 health.ettoday.net -

#48.新北市立圖書館

【全市】2021「圖書館ONLINE」參與式預算計畫,開始投票啦! 於 www.library.ntpc.gov.tw -

#49.大连图书馆大连数字图书馆

大连图书馆、大连图书馆首页. ... 西方艺术鉴赏| 法国印象派画家阿尔弗雷德·西斯莱 · 数字黑胶| 原音重现(二十八)之《波莱罗》. 於 www.dl-library.net.cn -

#50.版本源流与正史校勘--北京大学中国古代史研究中心丛刊

(217頁)按:葉校本“德明皇帝”下有“涼武昭王爲興聖皇帝”九字。 ... 咎繇曰德明皇帝,涼武昭王曰興聖皇帝。 ... 今此本隨瞿氏藏書一併歸入國家圖書館。對於宋本與明刻之 ... 於 books.google.com.tw -

#51.德明財經科技大學圖書館館藏查詢

德明 財經科技大學圖書館 | 114-51 台北市內湖區環山路1段56號 | TEL : (02)2658-5801轉2633. Copyright © 2016 Claridy Solutions, Inc. 瀏覽人數: 2052374. 於 140.131.140.11 -

#52.六四入獄回憶錄遭下架王丹籲港人對中共發動「記憶戰爭」 - 國際

然而王丹今天透露,有香港媒體告訴他,《獄中回憶錄》在香港圖書館被下架,得知此消息後的王丹直呼「不意外」,「當局就是想掩蓋歷史和真相。」 於 news.ltn.com.tw -

#53.德明財經科技大學附近的台北圖書館及設備地圖

德明 財經科技大學附近的台北市圖書館及設備的工商地圖。類別:台北教育學術、台北市圖書館及設備。有:財團法人國泰建設文化教育基金會附設私立內湖霖園圖書館, ... 於 poi.zhupiter.com -

#54.國立故宮博物院

圖書館 · 網路商城 · 振興券攻略-南北院優惠大集合 · 2021故宮童樂會 · 兒童學藝中心 · 愛台灣博物館卡 · 圖書館 · 網路商城 · 振興券攻略-南北院優惠大集合. 於 www.npm.gov.tw -

#55.圖書館 - 歡迎光臨鼓山高中全球資訊網

其他臨時交辦事項。 地址:80449 高雄市鼓山區明德路2 ... 於 www.kusjh.kh.edu.tw -

#56.德明財經科技大學

進修部學生事務組, 德明科大進修部「愛滋病&安全性行為」—系列活動, 2013-11-06. 圖書館, 德明科大圖書館與教師合作改善教學:圖書資源協助學習, 2013-11-04. 於 203.64.253.140 -

#57.民生餐飲掀漲價潮!羅智先:星巴克先不漲路易莎研議中

統一企業集團董事長羅智先今(20)日現身統一優質生活館時表示,旗下星巴克前3季虧損,但還是撐得住,強調現階段星巴克不會漲 ... 星巴克慘變圖書館! 於 www.setn.com -

#58.德明財經科技大學 - 編目園地

國家圖書館著作權聲明Copyright © All rights reserved. 如果您有任何分編問題或意見歡迎與我們聯絡. 聯絡地址:100201 臺北市中山南路20號館藏發展及書目管理組 ... 於 catweb.ncl.edu.tw -

#59.瑞芳分館「在地知識學」 體驗閱讀旅行 - 台灣好新聞

新北市立圖書館表示,瑞芳小鎮擁有獨特的山城情調,以及濃濃的人情味。後疫情時代,國旅風氣盛行,瑞芳分館「在地知識學專區」特別與猴硐礦工文史館與猴硐 ... 於 www.taiwanhot.net -

#60.東學西漸:北美東亞圖書館1868-2008 - 第 199 頁 - Google 圖書結果

1950 年代,華盛頓大學的亞洲研究專案和遠東圖書館發展迅速。 ... 遠東圖書館還購買了其他重要的私人藏書,包括 George Kerr 的日本研究藏書和衛德明的中文藏書, ... 於 books.google.com.tw -

#61.圖書總館自修室佔位 - 德明財經科大板 | Dcard

如題,在還沒開館之前就在外面等,當然那時很多空位,接著因為早上有考試,帶著東西離開,回來時看到每個座位不是只放雨傘、課本甚至只有一張紙, ... 於 www.dcard.tw -

#62.德明圖書館續借 - 台灣公司行號

標籤: 德明圖書館續借. 讀者常問問題- 德明財經科技大學. 一般性閱覽、借還書、失物招領、影印、置物櫃問題、跨館借還書, 謝惠香小姐, 2633 ... A:, 讀者完成線上續借 ... 於 zhaotwcom.com -

#63.愛上宜學、宜居、宜行、宜樂的山水校園- 校園新聞 - 樹德科技 ...

錯過我們就明~年~見~囉~ ... 首頁; 認識樹德 ... 董事會 · 校長室 · 副校長室 · 秘書室 · 教務處 · 學生事務處 · 總務處 · 研究發展處 · 圖書館 · 電子計算機中心 ... 於 www.stu.edu.tw -

#64.德明財經科技大學函 - 高雄醫學大學

德明 財經科技大學函. 地址:11451臺北市內湖區環山路一段56號. 承辦人:房育全. 聯絡電話:(02)2658-5801 分機2135. 電子郵件:[email protected]. 於 cfd.kmu.edu.tw -

#65.最新消息-德明財經科技大學圖書館謹訂於本(110)年12月8日 ...

德明 財經科技大學圖書館謹訂於本(110)年12月8日(星期三)舉辦「雲端探索:數位圖書館一站查詢服務(one-stop-search E-library service)」虛實研討會. 於 lib.tcpa.edu.tw -

#66.明志科技大學-校首頁

明志科技大學,是一所位於臺灣北部的技職院校,地點在新北市泰山區。 前身為「明志工業專科學校」,由台塑企業創辦人王永慶先生於1963年11月11日設立。 於 www.mcut.edu.tw -

#67.國立臺灣大學圖書館增訂善本書目 - Google 圖書結果

圖書館. 碧 77 ~熙 77 ~貫 95 ~子精義碍 00 ~庄日記 17120 08 ~族通譜 17127 碧、視、碣、孟、丑、羽、鄧、瑯、珊、霍、刀、殉、 00 ~文原 10 ~元錫 17 ~垣 24 ~德明 ... 於 books.google.com.tw -

#68.樹科大洪詮盛獲台灣網路智能學會頒發碩論獎 - 中央社

中央社訊息服務20211122 12:04:46)樹德科大資訊工程研究所應屆畢業校友洪詮盛獲WIC台灣網路 ... 由資工系特聘教授兼資訊學院院長暨圖書館館長陳璽煌指導。 於 www.cna.com.tw -

#69.德明財經科技大學圖書館徵求圖書編目館員(1) - 中華民國圖書館 ...

或紙本寄至台北市內湖區環山路一段56號德明財經科技大學圖書館讀者服務組鄭淑麗組長收. 工作職稱: 圖書編目館員. 職務簡介: 1.學、經歷載明於下「需要 ... 於 www.lac.org.tw -

#70.德明財經科技大學(圖書館) | Library | Taipei, Taiwan

How popular is 德明財經科技大學(圖書館) in Taipei, Taiwan - View reviews, ratings, location maps, contact details. 於 tw.top10place.com -

#71.Airiti Library華藝線上圖書館_德明學報

Airiti Library華藝線上圖書館. ... 德明學報 Takming University Journal · summaryListSearchRB ... 『 德明財經科技大學出版』. 43卷. 共1頁. 上一頁 1 下一頁. 於 www.airitilibrary.com -

#72.天王嫂帶逛!昆凌現身Boucheron麗晶精品店開幕剪綵新店三大 ...

訂閱明潮M'INT電子報 ... 法文意即「中國」」貴賓沙龍,壁面多寶閣祕櫃,是受總店中國風紅漆圖書館啟發,該圖書館由品牌創始人菲德烈克. 於 www.mingweekly.com -

#73.歷時11年研究喝茶與咖啡可降低中風失智風險 - HiNet生活誌

雖然茶向來被認為是健康飲料,咖啡的風評則較褒貶不一。不過,近期研究發現,喝咖啡並不完全只有壞處。 根據16日發表於美國「公共科學圖書館醫學期刊」( ... 於 times.hinet.net -

#74.德明圖書館德明財經科技大學圖書館館藏查詢

本館建立於民國54年冬創校之初,不過有點疑問想請教有在德明唸過書的版友請問德明大門口旁邊那間圖書館的頂樓(就是有獨立座位的那樓) 是否有放輕音樂?!( 於 www.studiocavas.co -

#75.中國文化大學

行政單位總覽 · 董事會 · 校長室 · 副校長室 · 教務處 · 學務處 · 總務處 · 推廣部(行政) · 研發處 · 國際處 · 秘書處 · 資訊處 · 圖書館 · 人事室 · 會計室 · 體育室 ... 於 www.pccu.edu.tw -

#76.真理大學Aletheia University

2021-11-17 德明財經科技大學辦理「110年社團聯合議事暨評議研習營」. 2021-11-17 社團法人國際城市浪人育成協會辦理「2021城市浪人改版限定流浪挑戰賽」. 於 www.au.edu.tw -

#77.[問題] 校外人士去德明圖書館念書- 看板Neihu - 批踢踢實業坊

標題[問題] 校外人士去德明圖書館念書. 時間Mon Jul 2 00:03:39 2012. 如提,爬文有看到一些但不是很完整想說還是問一下1.總館/二館/第二閱覽室都開放校外人士進入嗎? 於 www.ptt.cc -

#78.德明財經科技大學圖書館

德明 財經科技大學圖書館版權所有Copyright 2021 © TAKMING LIBRARY All Rights Reserved. · 地址:(114)台北市內湖區環山路一段五十六號 · 聯絡電話:(02)2658-5801#2633 或E ... 於 www.takming.edu.tw -

#79.德明科大圖書館

德明 科大圖書館. http://www.takming.edu.tw/lib/. define dilation and curettage impressinprint.com abortion pros. reasons against abortion methods for ... 於 192.192.141.198 -

#80.有關德明財經科技大學圖書館於本年(108)年10月5日 ... - 內湖高工

有關德明財經科技大學圖書館於本年(108)年10月5日舉辦「校園療癒閱讀力專業知能工作坊」,歡迎踴躍出席。 ... 一、主題:「校園療癒閱讀力」專業知能工作坊,邀請高中職校有 ... 於 web.nihs.tp.edu.tw -

#81.德明紀念圖書館

點選左上角的PLAY 鍵,相本每隔3秒會自動播放。 銘傳大學德明紀念圖書館2009.10. 於 sean334470.weebly.com -

#82.校園療癒閱讀力專業知能工作坊,敬邀師長參與 - 醒吾高中

德明 財經科技大學圖書館於10月5日舉辦「校園療癒閱讀力專業知能工作坊」 藉由適當的選取讀物來促進師生身心靈的健康與快樂學習,並推廣善用圖書資源 ... 於 www.swsh.ntpc.edu.tw