心臟支架 多少錢的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦江守山寫的 你做的檢查、治療都是必要的嗎?:小心!過度的醫療行為,反而嚴重傷害你的健康!(黃金暢銷版) 和汪漢澄的 醫療不思議(獨家限量親筆簽名版):顛覆認知的醫學古今事,一個腦科醫師穿梭於診療室與歷史檔案間的私筆記,那些你不知道的身體祕密、病症來源、醫療掌故……都 可以從中找到所需的評價。

另外網站做一次支架手術要多少錢?我們幫你算了一筆賬 - iFuun也說明:有的冠心病患者是嚴重三支血管病變,需要分次進行心臟介入手術,使用的支架數量多,整個心臟支架手術費用將會相當昂貴。如果需要植入的支架數量在三枚以上,從治療效果和 ...

這兩本書分別來自方舟文化 和麥田所出版 。

國立陽明大學 醫務管理研究所 錢慶文、黃松共所指導 曾筱珊的 探討因缺血性心臟病進行冠狀動脈繞道手術後的急診與住院醫療耗用情形 (2014),提出心臟支架 多少錢關鍵因素是什麼,來自於冠狀動脈心臟疾病、心肌梗塞、冠狀動脈粥狀硬化、心絞痛。

最後網站您的心臟支架要裝幾支?要付多少錢?則補充:您的心臟支架要裝幾支?要付多少錢? 作者, 呂佳育. 中文摘要. 阿信的媽媽因為心臟疼痛不適,先前往A醫院就診並安排接受心導管檢查,A醫師認為較適合作血管繞道手術; ...

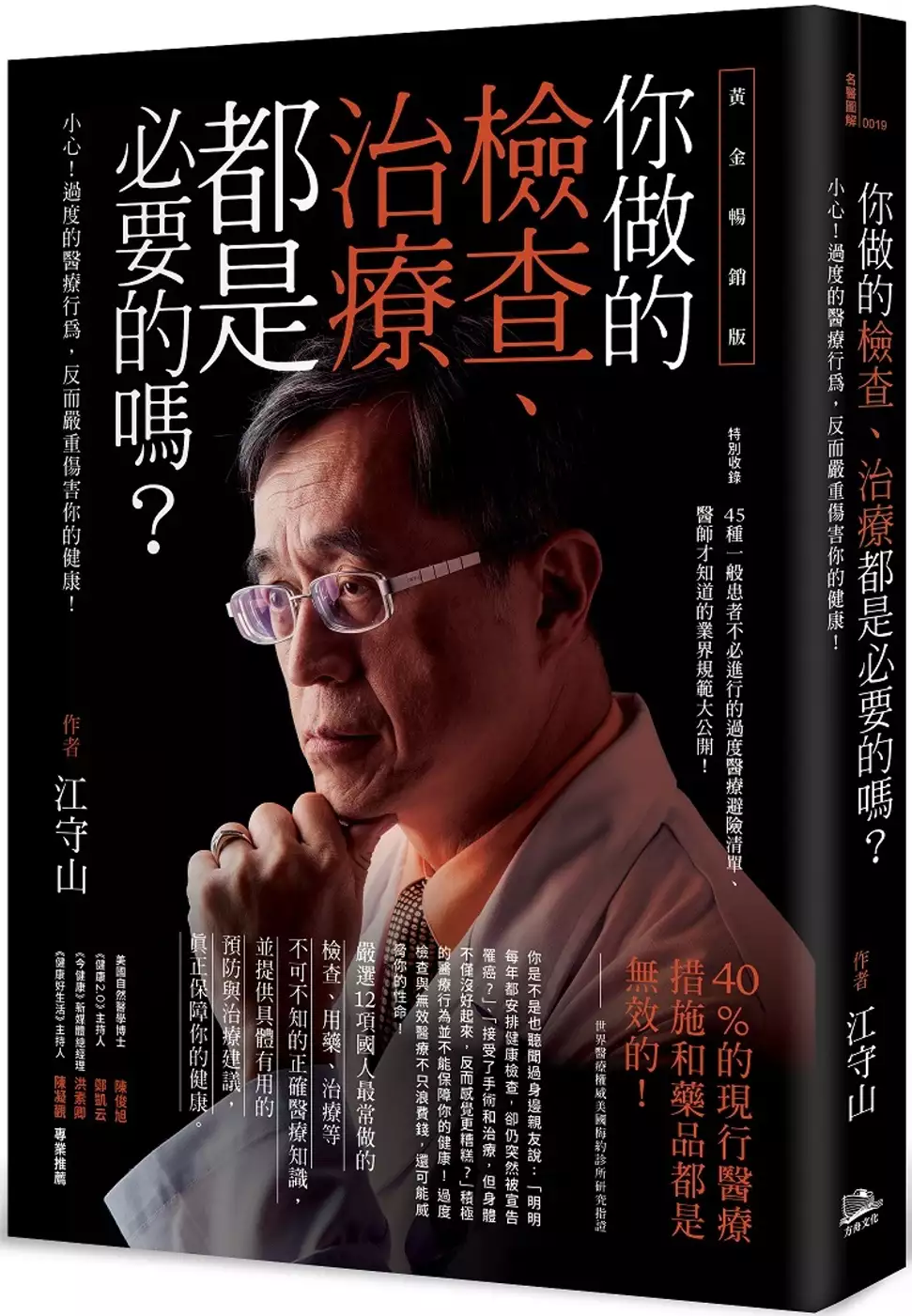

你做的檢查、治療都是必要的嗎?:小心!過度的醫療行為,反而嚴重傷害你的健康!(黃金暢銷版)

為了解決心臟支架 多少錢 的問題,作者江守山 這樣論述:

世界醫院排名第一的美國梅約診所指出: 「40%現行醫療措施和藥品是無效的!」 健檢最常見的X光檢查,美國竟列為危險致癌物? 做一次全身斷層掃描,竟幾乎等於核爆災民承受的輻射劑量? 咳嗽﹅喉痛﹅發燒﹅流鼻水……看似救命的感冒藥只是「安慰劑」? 乳房攝影檢查,其實無法增加乳癌存活率……那該怎麼預防? 抗生素會把腸道益菌殺光、降脂藥傷肝敗腎風險高……該怎麼辦? 臺灣人平均一年看15次病,是美國的三倍,同時更是世界第一! 然而,盲目的保健與過度的醫療行為,有時非但無助於診斷病情或治療, 甚至還可能讓你賠上一輩子的健康! 本書為作者江守山醫師根據自身醫學知識

,深入分析眾多醫學研究後, 精選12項(臺灣)民眾最常做的檢查、用藥、治療等相關醫療行為。 他不僅引用真實臨床案例,詳列過度醫療帶來的的各種危害, 同時提出具體的預防與治療建議,還原醫療應有價值,真正保障大眾健康。 ◎看診、吃藥,你得到的是「治病」效果,還是「致病」風險? •美國和英國醫學中心都指出:現行的醫療措施和藥品, 不僅至少四成無效,當中15%甚至還可能有害人體。 •新儀器﹅非侵入性﹅醫師推薦……都不等於最佳醫療選擇。 以電腦斷層掃描(CT)為例:紐約哥倫比亞大學醫學中心調查, 接受CT檢查引發癌症的身故率,遠大於交通事故死亡率。 ◎醫院最常

見的不當檢查,做了反而更糟糕? •「肺」是輻射高敏感器官, 但定期篩檢並沒有比「不做檢查」來得好。 ——榮總研究:結果異常者有九成三是假警報,過度診斷率高達七成八。 •女性健檢常見的乳房攝影,竟會提高乳癌發生率?十年來幾乎翻倍成長! ——想確保乳房健康,還不如「臨床觸診+超音波」來得安全準確。 •及早篩檢癌症可增加「五年存活率」?其實只是邏輯迷思。 江醫師指出三種常被忽略的誤差值,教你看穿存活率的真面目! ◎生活最常見的不當用藥與治療,正確解方看這裡: •感冒無藥可治,除了靠免疫力自癒,你還有三大法寶。 •補牙還在用汞齊?小心慢性汞中毒!可以改用什麼填料?

•緩解更年期症候群,別用賀爾蒙補充療法,小心肌瘤、失智、尿失禁找上門。 特別收錄:45種一般患者不必進行的過度醫療避險清單,業界規範大公開! 讀完這本書,你會學到: ★一眼看出醫生開給你的藥有沒有抗生素,從此不再藥單全收? ★適度的健檢項目與頻率為何?怎麼免費?若想更周全,多做哪一項就夠? ★想避開卵巢癌、睪丸癌、甲狀腺癌,你得少喝脫脂奶,為什麼? ★預防腦瘤、心肌梗塞,與其動刀,不如降三高,怎麼做?用吃的就辦得到! 腎臟科醫師的良心建言!不想越醫越病,你一定要看這本書! 根據全球資料庫網站「Numbeo」公布的醫療保健指數排名,臺灣的醫療保健不僅

是亞洲第一,也是世界第一。但在這個冠軍寶座背後,我們的健保福利卻面臨日不敷出的窘境,其中最燒錢的病症,不是一般民眾認知的慢性病大宗糖尿病、高血壓等,而是慢性腎臟病,據衛生福利部統計2019年全年健保支出共533億,「洗腎」人口超過9.2萬人,分析其中原因,值得大家關注的是:不當用藥。 不少民眾面對醫療都很習慣憑感覺:只是一個感冒,這家診所的藥吃了無效,就換別家拿藥;肝不好,西藥和保健藥丸合併吃;胃食道逆流、胃燒心,就服用胃酸抑制劑;工作忙碌,體重一直攀升,沒時間運動就吃減肥藥;預防勝於治療,每年花大錢做高精密健檢……殊不知,一知半解下,甚至是完全放空地全數聽從醫療人員指示,只是不負責任地

讓自己的健康陷入危機。 身為腎臟科名醫,江守山醫師不畏醫界的撻伐,將面對洗腎患者的無力感,化作實際行動寫就本書,把醫界不能說破的暗黑秘密攤在陽光下,並且提供讀者真正需要的「適度」醫療保健對策。 如果你不想淪為「醫療白老鼠,不明所以的為開發新藥貢獻」,並且不至於偏激到認為「沒檢查沒病,檢查出來都是病」,那這本書正是你需要的。 重要事件 2013年,世界醫院排名第一的美國梅約診所,曾發表一項研究指出:「40%的現行醫療措施和藥品是無效的。」 減少過度醫療的發生,已是現今全球醫師的共同課題。2012年時,美國內科醫學委員會(ABIM)便發起了一項「明智選擇運動」(Choo

sing Wisely campaign),鼓勵醫病共同討論與排除「沒有必要」執行的醫療服務,並由各個學會提出自己學會之前的五大過度或不建議執行之醫療 ,供相關單位及一般民眾參考。目前已有70個醫事團體、50個病友團體參與,以加入該活動學會的所屬醫師數來估算,等於全美有八成的醫師參與,可說是舉國醫師總動員。 這項活動後來也獲得各國醫界的響應,如:加拿大、巴西、英國、法國、德國、丹麥、荷蘭、瑞士、義大利、匈牙利、澳大利亞等國,以及亞洲地區的日本、南韓、印度等,都紛紛開始提倡「明智選擇運動」,期望能幫助患者做出更正確、有效益的選擇,以避免過度醫療的潛在危害。 至於臺灣,目前雖然

尚未正式提倡明智選擇運動,但也有不少醫師關注,同時也有醫事團體開始投入相關活動,例如:考科藍臺灣研究中心(Cochrane Taiwan),就曾於2017年以實證為基礎,對臺灣前五大過度或不建議執行之醫療,進行初探性的研究;而臺大醫院與臺北市立聯合醫院,近年也開始推動「聰明就醫、醫療銜接與垂直整合」,並於2018年三月,邀請日本推廣「聰明就醫」的知名學者德田安春教授,來臺分享日本分級醫療與聰明就醫的推動經驗,為的就是要整合就醫流程、強化醫療效率,避免重複的診斷與治療,讓患者可以得到真正需要的醫療。 本書特色 閱讀之前: ➊聽懂很重要 閱讀之前一定要先了解的「醫療常用術語」 ➋觀

念很重要 一分鐘QA快速測:我的健檢、看病、吃藥習慣正確嗎? 內容特色: ➊清楚解釋各檢查與用藥治療之所以被列為不當醫療行為的原因。 每種不當醫療行為皆已明確標示出處、數據,例如提出該項主張的醫學會或研究名稱。 ➋點出不當醫療行為之後,會提供正確的醫療建議 例如檢查是否罹患乳癌,不應隨意接受乳房攝影檢查,那麼該做哪些檢查,才能及早發現與治療?用汞補牙有中毒風險,那麼應該用什麼材質的填料比較妥當? 讀者可學到: 讀完本書,民眾提到「看醫生」,便不再只想到吃藥、打針、開刀等治療行為;還原「醫療」應有價值,真正保障大眾健康。 名人推薦 美國自然醫學執業醫

師/陳俊旭 《健康2.0》主持人/鄭凱云 《今健康》新媒體總經理/洪素卿 《健康好生活》主持人/陳凝觀

探討因缺血性心臟病進行冠狀動脈繞道手術後的急診與住院醫療耗用情形

為了解決心臟支架 多少錢 的問題,作者曾筱珊 這樣論述:

研究背景: 2015 年 01 月世界衛生組織(World Health Organization, WHO)指出心血管疾病是引起全球死亡原因的第一名。冠狀動脈疾病(Coronary Artery Disease, CAD)是心臟病的一種,乃已開發國家和發展中國家重大的公共衛生暨醫療議題。一旦診斷確定,治療方式大致可分為內科療法與外科之冠狀動脈繞道手術(CABG)。CABG 手術後是否再入院,已成為許多國家評估醫療品質的重要監測項目。有鑑於此,本研究目的欲觀察國人在接受冠狀動脈繞道手術後再入院或再入急診就醫之情形,以了解在健保有限資源情形下,是否有醫療資源濫用的情形,做為醫療品質促進與

善用健保資源的參考。材料與方法: 本研究為一回溯性追蹤研究,以 2005 年百萬人承保抽樣檔為主,擷取 2000 年至 2010 年健保資料庫,蒐集心肌梗塞病人進行冠狀動脈繞道手術(CABG)之健保醫療利用資料進行分析。研究結果: 本研究發現心肌梗塞患者接受冠狀動脈繞道手術出院後 30 天內有 9.43% 患者再次入院,而其中以手術傷口感染為主要因素佔 11.3%、缺血性心臟病佔 10.3% 及 8.7% 心臟衰竭。性別均以男性居多,年齡及共病症指數則是再入院組較高,醫院相關變項部分,無論醫院層級、權屬別或教學在兩組間的分佈情形均無顯著差異。而手術出院後,追蹤一個月內有無再急診情形

,個人相關變項部分,性別均以男性居多,年齡及共病症指數則是再急診組較高。醫院相關變項部分,無論醫院層級、屬別或教學醫院與否在兩組間的分佈情形均無顯著差異。住院天數為再急診組住院天數較長,死亡則是無再急診組比例較高。出院後追蹤一年後續存活情形,個人相關變項部分,性別均以男性居多,但存活組比例較高;年齡及共病症指數則是死亡組較高。醫院相關變項部分,無論醫院層級、權屬別或教學資格在兩組間的分佈情形均無顯著差異。結論: 冠狀動脈繞道手術出院後 30 天內再入院與再急診之患者,與術後一年死亡無關,且與病人層面及醫院層面特質亦無關;而當初由急診接受冠狀動脈繞道手術出院後一年內死亡率則較高。因此若術後

30 天病人未再入院時,適當給予醫療院所給付加成的策略來鼓勵對病人照護上能更完善,以減少再入院暨醫療資源耗用之增加,則病人再入院與死亡風險也相對減低,共享三贏局面。

醫療不思議(獨家限量親筆簽名版):顛覆認知的醫學古今事,一個腦科醫師穿梭於診療室與歷史檔案間的私筆記,那些你不知道的身體祕密、病症來源、醫療掌故……

為了解決心臟支架 多少錢 的問題,作者汪漢澄 這樣論述:

不可思議的大眾趣味醫學科普 最擅長說故事的醫療偵探——資深神經科醫師 汪漢澄 書寫我們不知道的身體祕密、病症來源、醫療掌故…… 《醫療不思議》全書含括「身體的故事,疾病的故事,醫療的故事」三部分。 專業醫療人員看了,驚覺原來醫學上的所學,有這樣的歷史緣由與典故; 一般大眾讀了,理解原來與我們習習相關的醫療方法與疾病,竟是這樣演變來的…… 這是一本說故事的書。 醫學看似一種比較嚴肅的學問,但在學習以至於鑽研醫學時,我發現到處都是精彩的故事,等著有人來說。這些故事講給醫學的專家或學生來聽,想必別有會心,但就算是外行人聽著,應該也會覺得有益有趣。我寫這本書,就是希望擔當這麼一個說故事

人的角色。 醫學相關的故事,不外牽涉到人的身心,人的疾病,以及醫學的本身這三個面向,因此它們就構成了這本書的主題。 ——汪漢澄 我們身體上的許多部位,原來都與傳奇典故有關 ‧今天歐美的長度單位「英尺」,英文是「foot」,腳的英文也是foot。為什麼?因為包括英國在內的古代歐洲,真的就是把人的一隻腳的長度,當作一個測量單位。一尺就是一隻腳的長度。 ‧我們的小腿後下方,有一條連接小腿肌肉與後腳跟的肌腱,稱作「阿奇里斯肌腱」(Achilles tendon),這個器官的命名,原來是源自古希臘神話中的大英雄

阿奇里斯(Achilles)傳奇的一生。 ‧人體大腦中的蜘蛛網膜(arachnoid membrane)因為長得像蜘蛛網而得名,那麼其中的「arachnoid」這個字,是打哪兒來的呢?它又與古希臘女神雅典娜有什麼關係? 這些疾病的命名,原來是這樣來的 ‧酒精戒斷引起的癲癇叫「酒癲癇」,但為什麼它非要叫「蘭姆酒癲癇」,而不叫「威士忌癲癇」、「白蘭地癲癇」……其實它與「糖」有著很大的關係。 ‧春藥的英文是「aphrodisiac」。Aphrodisiac這個字的來源,竟然是希臘神話裡的愛神維納斯(Venus)! ‧為什麼人體病變、醫療器具,或是樂器,只要是個長長中空的構造,都以「Syr

inx」這個字來命名?原來它與神話中漂亮的水精靈席琳克絲(Syrinx)的悲傷命運有關。 人類醫療史上,竟然有這麼千奇百怪的趣聞 ‧文藝復興時期,人們對人體解剖的熱衷與狂熱,遠超乎現代人的想像。在倫敦,巴黎,阿姆斯特丹等大城市的醫學院裡面,廣設有「解剖劇場」(anatomy theater),座位有點像大音樂廳或劇院的設計,一層層的好多座位。每次有屍體解剖時,都會引來動輒數百人入場圍觀。 ‧在古代,有哪些你無法想像的荒誕醫療行為? 歐洲古代的醫生不管碰到什麼病人,二話不說就是放血。華盛頓只因為一個感冒,就被當時的名醫放血而亡。其他還有吃「蛔蟲餐」保持曲條;相信病人吃掉或塗抹屍體的一部分

,可以吸取其中的「靈力」的「屍療法」;以及用來治療口吃的「半舌切除術」…… ‧全系列的福爾摩斯探案故事中,到處都是醫學的影子,總共出現超過60種疾病,30個醫學專有名詞,30多位醫生,20多種藥物。 一百多年前,由柯南‧道爾(Arthur Conan Doyle)這位醫生,根據約瑟夫‧貝爾(Joseph Bell)那位醫生為藍本,所創造出的福爾摩斯的科學辦案法,即使到了今天,對醫生們還是有著很大的啟發。 …… 人文與醫學交互激盪的漫長過程中,累積了許多有意思的印記或標誌。古人命名醫學的事物,經常借用神話中的某一段傳說,歷史上的某一件事,或是文藝作品中的某一個角色,渾然天成,饒富趣味;這些

散見於各種病名、症狀、徵象,或者解剖構造的語彙。它們吸收著人文與科學的雙重養分繼續生長,與時俱進,成為現代醫學很重要的部分。 醫療與疾病的蹤跡,並不只出現在醫院、教科書、或醫學史。在歷史、藝術與文學裡面,也經常可以窺見它們的一鱗半爪,許多繪畫、雕塑、小說、詩歌,或是劇作,曾經描繪過去某些疾病患者的外貌特徵,或是當時的治療方式,這些古代的醫療實況,就隨著經典作品跨越了時光的洪流,為現代人帶來珍貴的資料與無比的樂趣。 隨意選定一種疾病或一個醫療理論,逆著時間往上追尋,就可以看清我們所認識的醫學並非天經地義,而是歷經了先人的許多誤會、迷信,甚至笑話,而後憑藉著不斷的努力探求改變,才有了今天的模樣

。 資深神經科專業醫師汪漢澄,閱讀豐富,喜歡講故事。除了醫學專業之外,喜愛各種人文雜學;他以別出心裁、平易近人的方式,從身體、疾病、與醫學的各種命名或病症典故,暢談古今中外與之相關的人物或疾病故事,爬梳出大家不知道的醫學八卦及趣事,信手拈來,既可以讓我們了解有趣的醫療觀念常識,又可以讀到有趣的醫療趣史,兼具知性與感性,讓我們體驗一場不可思議的醫療偵探趣味之旅。 ◎特別撰序—— 侯勝茂/新光吳火獅紀念醫院院長 栗光/聯合報繽紛版主編 陳柔賢/第22屆台灣神經學學會理事長 吳瑞美/台大醫院神經科教授‧台大醫院臨床神經暨行為科學主任 林靜嫻/台大醫院神經部主治醫師暨臨床教授 蘇上豪/心臟外科

醫師‧金鼎獎得主 ◎好評推薦(依姓氏筆劃排序)—— 王偲宇╱國立員林高中歷史科教師 吳逸如/林口長庚醫院神經內科副部主任,長庚大學醫學系教授 巫錫霖/彰化基督教醫院 神經科資深主任醫師,前台灣動作障礙學會理事長 汪栢年/蘭陽女中歷史教師 邱銘章/台大醫學院神經科教授兼主任 洪惠風/新光醫院心臟科主任 翁佳音/中研院台灣史研究所副研究員 張尚文/新光醫院精神科主任 許維志/新光醫院神經科主治醫師兼病房主任 郭忠豪/台北醫學大學通識教育中心助理教授 郭鐘金/台灣大學特聘教授,台大醫院神經部主治醫師 曾齡儀/台北醫學大學通識教育中心助理教授 黃明燦/財團法人為恭紀念醫院 神經外科主治醫師 黃春木/

台北市建國中學歷史教師 蔣竹山/中央大學歷史系主任 駱芬美/銘傳大學通識教育中心副教授 / 汪醫師的著作即便是完全沒有醫學背景的讀者來看,也都能樂在其中,但我認為這本書對醫療相關人員來說,更是別具意義。因為學醫的人固然可以從教科書或論文當中汲取到專業知識,但與這些知識相關的一些歷史典故,淵源由來,以至於軼聞趣事,並不是那麼容易見到。汪醫師書中豐富的搜羅考證,在很大程度上幫我們填補了這一段空白,熟悉醫學的讀者在讀汪醫師的這本書時,常常會有恍然大悟、原來如此的額外之樂。 ——侯勝茂/新光吳火獅紀念醫院院長 今日醫療的每一分完善,其實都是由過去十分、百分的教訓裡習得。這是很簡單的道理,可是以前

我很難產生共感,直到讀了這本《醫療不思議》那一刻,我忍不住放下書,抬起頭,深深吸一口氣,一口「不壞的空氣」:2018年夏天,我去非洲看動物大遷徙,行前必須完成的醫療準備之一,便是服用預防性抗瘧藥。那時候,我評估的是一顆藥多少錢、要吃多少天,將之視作理所當然,但對史前到十九世紀的人們,這一切並非天經地義;事實上,哪怕現代醫學揭開了它的神祕面紗,瘧疾至今依然是威脅,我所擁有的無慮,一點都不理所當然。 以現代的眼光來看過去的醫療,確實是難以想像;然而,我更加是從這本書裡,得到了一個難以表述的閱讀經驗。一次次感到驚奇之外,還有一層層加深對世界與時代的同理。 ——栗光/聯合報繽紛版主編 這本有趣的書《

醫療不思議》,實在應該人手一冊,茶餘飯後輕輕鬆鬆地閱讀,就著午後的陽光,陪著沉夜的寧靜,便會發覺許多神經科學的知識,其實簡單易懂;許多曾經聽過的名詞都有精彩的故事,將它們活靈活現的具象化而深入記憶之中。 我衷心推薦這本書,值得每一位台灣神經科醫師細細品味。 ——陳柔賢/第22屆台灣神經學學會理事長 本書的題目相當多元,從〈身體的度量衡〉(解剖學)、〈古人的麻醉〉(藥理學)到〈歲月中流失的自己〉(失智症),每一篇文章的標題都引人入勝,內容生動活潑,好似在觀賞一部部有趣的醫學電影。除此之外,汪醫師在文章的最後都會附上相關疾病的簡要診斷與治療,讓讀者在輕鬆的氣氛下,學習神經學的疾病。對於初入醫學領

域的學生而言,真是極佳的床頭書。 ——吳瑞美/台大醫院神經科教授‧台大醫院臨床神經暨行為科學主任 《醫療不思議》是一本不可思議的好書。每個章節都先以生動有趣的歷史故事作為引子,帶出日常生活或是醫學中我們耳熟能詳卻不知典故的醫學名詞來源,並詳細介紹,以實證醫學的角度將這過去的通俗名詞或更多是古希臘人名,如何演進為目前的醫學用詞,做了精要的演繹。並也列舉與這名詞相關的神經科疾病做介紹。最有趣的是,末尾還會有作者對這歷史故事與人物的見解與反思。這功力,若不是對神經醫學疾病早已多所熟稔,並對歷史人文同時也有深入涉獵的人,是無法寫出這般篇篇精彩的文章!不僅可以讓社會大眾熟悉常見神經醫學疾病,我想對大多

數的醫學生甚至是神經科醫師如我,都會從中獲益良多,並且從享受有趣的故事中,進入汪神醫的醫學世界。 ——林靜嫻/台大醫院神經部主治醫師暨臨床教授 若我在醫學系就讀的時候,能夠看到汪醫師的這本書,日子就不會覺得那麼苦悶與無聊,被功課壓的哀聲嘆氣。醫學知識不是只有生硬的理性,更充滿了浪漫的感性,讀汪醫師的《醫療不思議》,絕對讓你有不一樣的收穫。 ——蘇上豪/心臟外科醫師‧金鼎獎得主 當醫療發展一旦回溯,它便連結了歷史。麥田新出版的《醫療不思議》,便能讓我們重新認識其中有趣的醫學故事。汪漢澄醫師以其專業的角度,輔以歷史元素來增加可讀性,向大眾介紹一系列醫學相關主題的故事,可說是值得普羅大眾易入手閱

讀的科普醫學好書。 ——王偲宇/國立員林高中歷史科教師 認識汪哥二十年,深知他滿腹經綸,拜讀完這本《醫療不思議》後,才知道他如此學富五車,每篇文章都讓從醫三十年的我驚嘆不已,誠摯推薦您透過閲讀此書的故事,一起來探索醫學的奧妙! ——吳逸如/林口長庚醫院神經內科副部主任‧長庚大學醫學系教授 認識漢澄兄已近三十年,深知汪兄學貫中西,通曉古今。澄兄為人溫雅,每與談話都逸趣橫生,受益良多。同為神經科醫師,對疾病的診斷均需抽絲剝繭,追根究底。漢澄兄不僅思路清晰敏捷,對於疾病歷史來龍去脈,旁徵博引,知識學問之淵博令人佩服。汪兄出此書神經學界不作二人想,此書既有醫學的專門知識,又能夠從中了解中西之神話、

歷史、科學、醫學、文化種種面向。極力推薦大家閲讀此書。 ——巫錫霖/彰化基督教醫院神經科資深主任醫師‧前台灣動作障礙學會理事長 別以為這只是一本與醫療相關的書,它不只是!作者打破學科的限制,用巧妙的文筆將神話、歷史、心理學、化學、地理學……等相關知識與醫療進行無縫接合,不僅擴充了各學科的相關知識內涵,也讓讀者讚歎:「原來!醫療與生活是如此貼近!」 ——汪栢年/蘭陽女中歷史教師 聽汪醫師娓娓道來講醫學的故事,上窮碧落下黃泉,綜觀古今,兼具趣味性與知識性。值得對醫學有興趣欲探殿堂奧妙的準醫生、醫學生及大眾閱讀賞析。 ——邱銘章/台大醫學院神經科教授兼主任 從希臘神話,講到醫學期刊;從亞瑟王,

說到三寸金蓮;汪神醫寫故事的功力,非凡人所能及也。 ——洪惠風/新光醫院心臟科主任 汪醫師由人體器官肘(cubit)、腳(foot)、指(digit)與歷史度量衡及神經、解剖關係出發,行文流暢點出臘羅馬神話與現代醫學詞彙的淵源;器官病變產生藝術傑作或社會大事件,等等。果然是科普好書,文科人讀起來,特別有感。 ——翁佳音/中研院台灣史研究所副研究員 專業深湛、博學多識,文字時而幽默風趣,時而譏誚尖利。除醫學專業外,更旁涉希臘羅馬神話,文學、歷史等學門。尤其作者洞悉人性,又夾敘夾議的筆法,使得本書有別於坊間一般的科普醫學史著作。讀之讓人增廣見聞,兼得會心之樂。 ——張尚文/新光醫院精神科主任

一本讓中學生愛上醫學、讓醫學生對神經學著迷的科普巨作。 ——許維志/新光醫院神經科主治醫師兼病房主任 這是一本內容非常充實的書,完全超出它的篇幅所給人的初步印象。汪漢澄醫師以他對於神經學與歷史的厚實底蘊,以及對於社會人文的深入思惟,以小品文的方式,深入淺出地介紹了神經系統的重要運轉邏輯,以及相關的常見疾病。基本上,只要是對於自然與社會科學有些興趣的所有大眾,讀過此書後應該都有心領神會的笑容與收穫。 ——郭鐘金/台灣大學特聘教授‧台大醫院神經部主治醫師 簡潔明快的文風,縱橫古今的學養,述說內容雖是醫學人文領域,其實也是科學理性的啟蒙,適合好學深思的讀者熟讀。 ——黃明燦/財團法人為恭紀念醫

院神經外科主治醫師 在時間脈絡中,記述各種案例所透顯的醫學知識、制度、器物或技術,其實就是一部鮮活的歷史。汪漢澄醫師所說的故事,似乎是醫學如何看待身體、處理疾病,但實際上他傳達了人類如何成就今日醫學的精采歷程。 ——黃春木/台北市建國中學歷史教師

想知道心臟支架 多少錢更多一定要看下面主題

心臟支架 多少錢的網路口碑排行榜

-

#1.塗藥血管支架價目表 - 國軍桃園總醫院

*為提供使用者文書軟體選擇的權利,如文件為ODF開放文件格式,建議您安裝免費開源軟體(http://zh-tw.libreoffice.org/download/libreofficestill/)或以您慣用的軟體開啟 ... 於 www.aftygh.gov.tw -

#2.利用氣球擴張導管治療動脈硬化 - 衛生福利部雙和醫院

支架 擴張術是自費的,但通常先用免費的氣球擴張術,氣球擴張術效果不佳時才做支架 ... 已經太嚴重根本無法做擴張術時,會請心臟外科醫師安排做「冠狀動脈繞道手術」。 於 www.shh.org.tw -

#3.做一次支架手術要多少錢?我們幫你算了一筆賬 - iFuun

有的冠心病患者是嚴重三支血管病變,需要分次進行心臟介入手術,使用的支架數量多,整個心臟支架手術費用將會相當昂貴。如果需要植入的支架數量在三枚以上,從治療效果和 ... 於 www.ifuun.com -

#4.您的心臟支架要裝幾支?要付多少錢?

您的心臟支架要裝幾支?要付多少錢? 作者, 呂佳育. 中文摘要. 阿信的媽媽因為心臟疼痛不適,先前往A醫院就診並安排接受心導管檢查,A醫師認為較適合作血管繞道手術; ... 於 lawdata.com.tw -

#5.全民健康保險部分給付塗藥血管支架作業彙編(民眾篇)

對於新醫療材料係改善現有品項的某些功能,但價. 格較原健保給付類似產品之價格昂貴數倍,在健保財源有限的情況下,難以列入健保給付;依現. 況,病患或其 ... 於 www.edah.org.tw -

#6.健保部分給付特材 - 花蓮慈濟醫院

以塗藥血管支架為例,對於已符合血管支架適應症者,將可按血管支架之價格給付,差額部分由民眾 ... 耐久性生物組織心臟瓣膜 · 可調式腦脊髓液分流系統 ... 於 hlm.tzuchi.com.tw -

#7.成大心臟支架費用塗藥心臟血管支架之醫療費用結構與 - Lvai

中組「心臟支架」國家隊價格從1.3萬降至700元中國集中採購心臟支架,每個低至700元人民幣。(央視微信公眾號) 今天共有11家企業參與投標,其中中國境內註冊上市的26個 ... 於 www.howengchi.co -

#8.心臟支架手術費用支架手術到底要花多少錢? - Earm

醫管局簡化「通波仔」收費【本報訊】專治冠心病的「通波仔」手術日趨普及,公立醫院每年進行約六千宗相關手術,但手術中使用的支架屬病人自費,按病情嚴重性分五級預繳按金 ... 於 www.p3dxp.co -

#9.【心導管二三事】我放的支架沒有塗藥,為什麼還是要自己花錢?

常用的心臟血管支架分成兩種,沒有塗藥的一般金屬支架的跟有塗藥的金屬支架,有塗藥的支架因為發生再次狹窄的機會比較低,所以價錢比較貴。 於 blog.twdrli.com -

#10.您的心臟支架要裝幾支?要付多少錢? - 藥師家

成大心臟支架費用...經過相關檢查和診斷,證實疾病狀況... | 萌寵公園. 於 neon-pet.com -

#11.【就醫優惠篇】榮民的就醫優惠有哪些呢?

二、 非本會核准項目及未符合健保給付並已簽立自費同意書之項目(如脊椎與骨關節之特殊固定器、特定心臟塗藥支架、血管支架、特殊內視鏡手術、熱探療法、癌症電燒治療、 ... 於 www.vac.gov.tw -

#12.心血管堵塞一定要放支架嗎-有來醫生 - MQTTK

心臟支架多少錢 ? 對心血管急癥患者來說,心臟支架的植入無疑是“救命神器”,讓生命得到了延長。那么,心臟支架手術到底要花多少錢?其實醫生的手術費用才幾千塊,主要貴在 ... 於 www.argentsecuritycnslt.co -

#13.心臟支架價格 - Xunying

沒有經歷過的人可能不知道,心臟支架在醫療耗材中屬于高價格的一類,國產支架的平均價格大約是13000 多元一個,而進口的就更貴了,平均要17000 多元一個。 於 www.worldwtory.me -

#14.心導管支架費用 - Ilovecss

接下來我們就來算一筆帳,看看整個心臟支架手術費用究竟使用在哪些地方? ... 請問心臟支架手術(安裝一支),使用健保材料住健保房,大約要花費多少錢?感謝大家?(健康與 ... 於 www.cotdustries.me -

#15.「心臟支架多少錢」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

要付多少錢? 阿信的媽媽因為心臟疼痛不適,先前往A醫院就診並安排接受心導管檢查,A醫師認為較適合作血管繞道手術; ...,健保局為減輕病患的負擔以及考慮給付的公平性,故 ... 於 1applehealth.com -

#16.心導管塗藥支架自付差額同意書 - 中國醫藥大學附設醫院

心臟 塗藥支架暨全吸收式生物血管模架. 自費(差額)特材金額:. 價格依型號不同而異,金額詳見同意書。 產品特性:. 一、 藥物釋放型血管支架:. 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#17.您的心臟支架要裝幾支?要付多少錢?

心臟支架 手術費用,你想知道的解答。阿信的媽媽因為心臟疼痛不適,先前往A醫院就診並安排接受心導管檢查,A醫師認為較適合作血管繞道手術;阿信不 ... 要付多少錢? 於 insurancewikitw.com -

#18.這些心臟治療費健保都買單?弄清楚不吃虧!

每年超過13萬人次發生心臟血管狹窄、阻塞,造成心臟缺血、梗塞,其中8、9萬人次要進手術室,進行冠狀動脈繞道、氣球擴張、導管支架等手術( 104 全民健保醫療統計)。 於 goodins.life -

#19.台北榮民總醫院健保部分給付塗藥血管支架品項表(105.12.16版)

COROFLEX PLEASE PACLITAXEL-. ELUTING CORONARY STENT. SYSTEM部分給付品項紫杉醇釋放型. 冠狀動脈血管支架*適應症見備註,並. 註明其禁忌症勿使用。 B.BRAUN. 於 www1.vghtpe.gov.tw -

#20.支架手術要多少錢? 看完嚇一跳!

自20世紀初開始,人們就爲治療冠心病進行不懈的努力。隨著冠心病心臟支架手術水平的日漸成熟,越來越多的冠心病患者選擇了此手術。 於 ppfocus.com -

#21.臺中榮民總醫院健保部分給付品項

附註:自付價格以醫院最後異動價格為主. 特材代碼. 英文名稱. 中文名稱. 廠牌. 醫院. 單價. 健保. 給付價. 病患自. 付差額. CBC04APDCBM4. IN PACT ADMIRAL DEB. 於 www.vghtc.gov.tw -

#22.有誰知道做心臟支架手術醫保能報銷多少錢

有誰知道做心臟支架手術醫保能報銷多少錢,1樓百度網友穆藥師提醒你如果是進口的沒有藥物塗層的支架,自己負擔15000! 術後再狹窄可能性高,10 209 ... 於 www.njarts.cn -

#23.您的心臟支架要裝幾支?要付多少錢?

您的心臟支架要裝幾支?要付多少錢? 阿信的媽媽因為心臟疼痛不適,先前往A醫院就診並安排接受心導管檢查,A醫師認為較適合作血管繞道手術; ... 於 www.thrf.org.tw -

#24.心臟支架費用支架手術到底要花多少錢? - Tuguht

醫管局簡化「通波仔」收費【本報訊】專治冠心病的「通波仔」手術日趨普及,公立醫院每年進行約六千宗相關手術,但手術中使用的支架屬病人自費,按病情嚴重性分五級預繳按金 ... 於 www.dssahappylife.co -

#25.您的心臟支架要裝幾支?要付多少錢? - 醫改會 - 數位感

前往您的心臟支架要裝幾支?要付多少錢? - 醫改會. 2022-01-08. 文章推薦指數 ... 於 timetraxtech.com -

#26.費用專區 - 衛生福利部雙和醫院- 臺北醫學大學

支架 置放術中,可能發生的副作用 對血小板凝集抑制劑、阿斯匹靈或顯炳季發生過敏反應。 發生心律不整包括心室纖維性顫動(VF)或心室心搏過速(VT)。 心包填塞/心臟破裂。 於 shh.tmu.edu.tw -

#27.“国家队”出手了心脏支架从1.3万降至700元 - 新浪财经

今天(11月5日),“国家队”正式出手高值医用耗材领域。 由于临床用量大、价格高,心脏支架成为首批国家集中带量采购的耗材品种拟中选产品,涉及8家中外 ... 於 finance.sina.cn -

#28.健康知識小幫手-心導管Q&A

Q 06: 塗藥支架與不塗藥支架差別在哪? ... Q 08: 放置支架後就一勞永逸了? ... Q 05: 支架材質如何選擇?大約要花多少錢? 於 health.ntuh.gov.tw -

#29.高雄市立聯合醫院血管支架品項及收費標準高雄市立聯合醫院 ...

高雄市立聯合醫院冠狀動脈血管一般支架收費一覽表 ... “柏朗”普弩冠狀動脈血管支架 ... 一般支架. 健保給付. 價格. 病人自付差額. (符合適應症. 者). CBP06ELUT7SB. 於 www.kmuh.gov.tw -

#30.做心臟支架手術,需要花費多少錢? - 冇問題

做心臟支架手術,需要花費多少錢? ... 在香港私立醫院普通病房,做一根鎂合金可降解支架,包括住院、手術、支架、造影介入、護理費以及耗材和雜費, ... 於 maomentei.com -

#31.您的心臟支架要裝幾支?要付多少錢? - 藥師家

您的心臟支架要裝幾支?要付多少錢? 上述的兩種方式,經過相關檢查和診斷,證實疾病狀況符合健保所規範之條件就可以得到給付,約有超過50% 的機會;但針對心臟血管 ... 於 pharmknow.com -

#32.【真實故事】裝了三支心臟支架,自費18 萬所換來的領悟@ 淺...

心臟支架 費用保險,你想知道的解答。這篇文章是大仁的親身經歷。希望藉此能夠提醒大家多注意家人的身體健康,不要忽視他們所發出的微小警訊。保險要在事故發生. 於 investwikitw.com -

#33.一年心肌梗塞住院人數破萬!關於心臟支架,你知道多少?

作者/ 照護線上編輯部本文轉載自Care Online 照護線上《心肌梗塞住院!關於心臟支架,你知道多少?醫師圖文詳解》,歡迎喜歡這篇文章的朋友訂閱支持 ... 於 pansci.asia -

#34.心臟支架從1.3萬跌到700元價格跳水背後你不知道的知識

根據《中國心血管報告2018》(以下簡稱《報告》)顯示,我國心血管病患病率仍處於上升階段,推測中國現有冠心病患者1100萬人,且2016年城市和農村的冠心病患者死亡率均超過 ... 於 inewsdb.com -

#35.每年數百童等支架, 只能無語問蒼天 - 遠見雜誌

兒童需使用支架來救命的疾病包括肺動脈狹窄、主動脈縮窄、心臟衰竭等, ... 專家會議討論,基本上花多少錢不是重點,而是只要小孩需要用就鼓勵納入。 於 www.gvm.com.tw -

#36.心臟支架醫保報銷多少錢精選 - 普法法律网

心臟支架 醫保報銷多少錢推薦:勞動保障是指以保護勞動者的基本權益所採取的一切措施和行為的總和。勞動保障制度的目的就是以保障勞動者的合法權益為 ... 於 pfflw.com -

#37.自費就醫指南》心臟科- 康健雜誌

但下肢動脈阻塞的區域較長,置入的金屬支架往往長達20~30公分,日後易因腿部活動而疲勞變形、斷裂,2年後再阻塞的機會約3成。 價格較高的「塗藥裝置」, ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#38.冠狀動脈繞道手術,預防與保險

外科部主任兼心臟血管外科主任蔡建松| 2011.10.01 (季刊) ... 病患就醫時,若醫師依病情判斷認為相較於氣球擴張術、放置支架、服用抗凝血劑,冠狀動脈繞道手術對患者是 ... 於 www.rmim.com.tw -

#39.美國研究:許多心臟支架和繞道手術,可能沒有必要 - 天下雜誌

約1,700萬美國人有影響心臟血液供給的動脈阻塞問題,這類問題有時會引發定期性胸痛。價格低廉的阿斯匹靈、降膽固醇藥物和血壓藥物,都有助減低這類病患的 ... 於 www.cw.com.tw -

#40.塗藥血管支架- 健保自付差額特材項目- 收費說明

三、使用數量:每一病人每年給付三個血管支架為限(其時間以置放第一個支架之日為起算點),但內膜剝離長度大於50毫米之情況除外。 健保使用規範:. 同時設有心臟血管內科及 ... 於 www.cgh.org.tw -

#41.名醫談心3》兩種血管支架如何選? 血管粗細、阻塞長短是關鍵

冠狀動脈心臟病患若需要置放血管支架,究竟該選擇健保給付的非塗藥支架?還是自付部分差額的塗藥支架?國內心臟權威、台大醫學院內科教授黃瑞仁指出, ... 於 health.ltn.com.tw -

#42.做心臟支架要多少錢? - 知識中心

想得到怎樣的幫助:做心臟支架要多少錢? 權威解答. 病情分析: 對於冠心病進行支架植入是一個連續的過程,嚴格來說支架手術不是治療方法,只是一種急救措施,具體費用 ... 於 m.yaofangpu.com -

#43.治療重大疾病與特定傷病要花多少錢?(一) | Pubu 電子書城

心肌梗塞的治療方法包含藥物、心導管、氣球擴張以及支架放置術,邱冠明指出,急性心肌梗塞在發病後二小時內搶通堵塞的心血管,比較不會有其他併發症,大約 ... 於 www.pubu.com.tw -

#44.台大醫院雲林分院自付差額品項表

莫司冠狀動脈塗藥支架系統(自付差額品項) ... 美翠尼奧弗雷絲藥物釋放冠狀動脈支架系統(自付差. 額品項) ... 美敦力”北極峰進階心臟冷凍消融導管(自付差額). 於 yldepweb.ylh.gov.tw -

#45.做一次支架手術到底要花多少錢?

普通的國產支架價格在:8000-12000元,而進口支架價格12000-20000不等。同時,支架的價格也與材質有關係,傳統的金屬網狀管比較便宜,而現在使用的多為塗 ... 於 kknews.cc -

#46.心臟支架手術費用的原因和症狀,YOUTUBE、PTT - 醫院診所 ...

要付多少錢? 這兩種手術、三種治療方式因為其原理的不同,適用的狀況也不盡相同,如:「三條以上或嚴重 ... 於 hospital.mediatagtw.com -

#47.自費醫材訂定收費上限– 聽起來很省錢? 我真的賺到了嗎??

... 新的政策:屬於自費的醫材(如: 人工水晶體、塗藥心臟支架)都會訂一個收費上限。 ... 自費花200萬去買,因為全部都自費,沒有用到健保,所以健保管不到你花多少錢。 於 www.leeclinic.url.tw -

#48.心臟支架要多少錢? - 雅瑪知識

心臟支架 手術多少錢? 30分. 心臟支架手術在醫學上被稱為PCI(PercutaneousCoronary Intervention),也就是“經皮冠狀動脈介入治療”,是目前最常用且 ... 於 www.yamab2b.com -

#49.關於心導管支架手術費用? - Mobile01

心臟支架 手術(安裝一支),使用健保材料住健保房,大約要花費多少錢? ... 住院天數3天左右第一天下午入院第二天手術第三天沒問題上午繳完錢就可以出院 ... 於 www.mobile01.com -

#50.心臟搭橋和支架的區別,搭橋和心臟支架大概多少錢? - 醫界要聞

心臟搭橋和支架的區別,搭橋和心臟支架大概多少錢?簡介:冠心病全稱“冠狀動脈粥樣硬化性心臟病”,主要病因是心臟的供血血管堵塞,多數可以藥物治療, ... 於 www.yskpw.com -

#51.心臟支架要花多少錢?健康不是你想買就能買的! | Zi 字媒體

心臟支架 手術,是最近20年來開展的改善冠心病引起的心肌供血不足,心臟動脈阻塞的新技術。簡單的說,心臟支架手術治療的過程是穿刺血管,使導管在血管 ... 於 zi.media -

#52.您的心臟支架要裝幾支?要付多少錢? | 心臟病治療費用| 生病了怎麼辦

心臟 病治療費用,你想知道的解答。阿信的媽媽因為心臟疼痛不適,先前往A醫院就診並安排接受心導管檢查,A醫師...三高疾病是現代人揮之不去的夢魘,打開. 於 healthwikitw.com -

#53.心臟支架費用在PTT/Dcard完整相關資訊 - 輕鬆健身去

提供心臟支架費用相關PTT/Dcard文章,想要了解更多心臟支架英文、塗藥支架、血管支架 ... 關於「心臟支架費用」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論: ... 要付多少錢? 於 fitnesssource1.com -

#54.便民服務-自費品項內容 - 國軍高雄總醫院

自費品項 內容. 返回列表; 返回頂端. 108年心導管室冠狀動脈支架與心臟節律器自費價格表. 於 802.mnd.gov.tw -

#55.心血管支架費用明細– 心血管疾病風險計算 - Microsads

心導管手術理賠. 心血管支架能用多久,還能取出來嗎? 支架手術到底要花多少錢? 【心臟塗藥支架健保是否給付】的網路資訊大全【心臟支架的保險給付問題】,【急急急~ ... 於 www.microsads.co -

#56.壹:什麼是經皮冠狀動脈介入性治療術?(Percutaneous coronary ...

於98年07月01日起對於已符合健保給付之血管支架適應症者,將可按血管支架之價格給付,(每支血管支架健保給付價為19940元整)差額部份由民眾負擔。未符合 ... 於 www1.cgmh.org.tw -

#57.自費項目收費表 - 郭綜合醫院

健保局為減輕病患的負擔以及考慮給付的公平性,故對該類品項給予部分給付。對於已符合血管支架適應症者,將可按血管支架之價格給付,差額部分由民眾負擔(見上表)。 於 www.kgh.com.tw -

#58.支架費用內地官方購百萬心臟支架推低價格 - Xirafs

11/1/2008 · 可以請幫忙解答嗎心血管支架的費用有分健保給付及自費? 健保給付是氣球式~這個比較沒問題但若是健保給付式的氣球支架一樣沒用那不就要變成自費型的~醫生 ... 於 www.91dfppf.co -

#59.做心臟支架手術需要花費多少錢 - 醫學網

心臟支架 手術的價格跟每個人的病情有關,而且不同地區、不同級別的醫院具體檢查、治療存在一定的價格差異,另外每個人的疾病情況不一樣,可能採取的治療措施不同、治療 ... 於 www.medicalteaching.org -

#60.心臟搭橋和支架的區別,搭橋和心臟支架大概多少錢? - 壹讀

冠心病全稱「冠狀動脈粥樣硬化性心臟病」,主要病因是心臟的供血血管堵塞,多數可以藥物治療,但在嚴重情況下需要打通。打通的方法有兩種,放支架和 ... 於 read01.com -

#61.心臟支架健保有限制!超過「這數目」需自費?!【醫師好辣 ...

主題:就診超花錢!這些疾病燒光你的荷包?!完整版看這邊▻▻http://bit.ly/2NotyI7 值班小護士: 夏宇童好辣團:何嘉文、胡孝誠、若希、優妮醫師: ... 於 www.youtube.com -

#62.健保給付各類「血管支架」 減輕民眾負擔 - 健康醫療網

需要裝血管支架的民眾都曉得,不便宜的費用會造成民眾經濟負擔。 ... 控制體重,避免動脈粥狀硬化及其併發症(如心臟病或中風)的產生,維持自身健康。 於 www.healthnews.com.tw -

#63.全民健康保險部分給付塗藥血管支架注意事項 - 萬芳醫院

對於新醫療材料係改善現有品項的某些功能,但價格較原健保給付類似產品之價格昂貴數倍,在健保財源有限的情況下,難以列入健保給付;依現況,病患或其家屬 ... 於 www.wanfang.gov.tw -

#64.支架手術到底要花多少錢? | 健康跟著走

我們老百姓家庭,心臟支架手術費用能負擔的起嗎?在了解費用之前,我們來看看 ... ,俗稱經濟艙症候群的下肢深層靜脈栓塞,使用髂靜脈支架,1支自費4~6萬,往往需置... 對 ... 於 info.todohealth.com -

#65.做心臟支架手術,需要花費多少錢? - GetIt01

更多支架疑問,請@心血管王醫生。 還是老話:冠心病預防為主! 這個問題問的很好,如今很多患者在做 ... 於 www.getit01.com -

#66.国家出手,心脏支架价格直降95%,但有项最新研究不可不知

没有经历过的人可能不知道,心脏支架在医疗耗材中属于高价格的一类,国产支架的平均价格是13000多元一个,而进口的就更贵了,要17000多元一个。 於 www.sohu.com -

#67.健保照顧您—健保給付各類「血管支架」說明 - 中央健康保險署

目前健保已全額給付,這兩項醫材價格昂貴,依健保局的最新統計,民國100年分別有652人及328人受益,免除立即性生命危險之威脅。 血管支架的使用提供患者開刀外的另一個選擇 ... 於 www.nhi.gov.tw -

#68.心臟支架價錢冠脈支架集采平均降價93%說明了什麼-財經新聞

支架手術到底要花多少錢? 很多人都問:心臟支架手術費用是多少?心臟支架手術費用貴嗎?我們老百姓家庭,質量有保證嗎? 《健康聚寶盆》心臟血管支架價差大不是貴就好 於 www.uyenemnh.co -

#69.一個剛出院使用了自付差額塗藥支架的病患冷眼看待 ... - 方格子

如果四支全都是需自付差額的塗藥支架,到底我得花在這醫材上面多少錢?我的醫生選擇了亞培(Abbott Xience Xpdetion)這一家的產品,醫院收據最後呈現的自 ... 於 vocus.cc -

#70.做一個心臟支架費用是多少 - 櫻桃知識

回答心臟支架手術的價格:一般來說心臟支架手術的支架、導管、球囊都是全國統一定價,具體需要多少錢要根據患者的具體病情來決定。首先在做手術前是需要 ... 於 www.cherryknow.com -

#71.血管支架到底怎麼選? 專家教你選醫材必要準則一次 ... - 奇摩新聞

這是心臟科醫師最常在臨床上最常被問到的問題,加上今年自付差額醫材價格管理新制上路,收費不得超過醫學會所定的「極端值」,這樣的新規範到底對民眾影響 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#72.【真實故事】裝了三支心臟支架,自費18 萬所換來的領悟

後來父親投保的終身醫療,前後大約賠了8 萬多,剩下的錢我們都是自己負擔。 而這些錢也是從保險來的,只是從「保單貸款」先借來付。 於 wewe333we.pixnet.net -

#73.心臟支架手術多少錢? 30 - 貝塔百科網

心臟支架 手術多少錢,心臟支架手術多少錢? 30,1樓百度網友這個要看什麼樣的支架什麼醫院什麼地域,差異還是蠻大的。國內一般在3萬5萬,國外一般要高 ... 於 www.beterdik.com -

#74.心導管中心部分負擔自費品項表

塗藥血管支架廠牌及本院收費標準(單位:支) ... 支架感染併心內膜炎(罕見<0.5%)、支架位移(罕見<0.5%)、死亡(非導管相關性死亡率<0.5 ... 安信諾核磁共振雙腔心臟節律器. 於 www.yuanrung.org.tw -

#75.特殊塗層血管支架,停藥無須擔心血栓

許多人都以為心肌梗塞、冠狀動脈阻塞,好發於中老年男性。但事實上,停經後女性也屬於心血管狹窄的高危險群。55歲張姓婦人近一年來,持續性胸痛,四處 ... 於 tcpa.taiwan-pharma.org.tw -

#76.【心臟支架】原理是怎樣?費用數萬元起跳?自願醫保保障嗎?

目前香港醫院使用的心臟支架,其價格差異主要取決於其類別。以公立醫院為例,一支金屬支架的價錢為$5萬左右,帶藥性支架則約$7萬。 心臟支架 ... 於 www.bowtie.com.hk -

#77.什麼狀況下需裝心臟血管支架? - 台視樂活

對於急性心肌梗塞的患者來說,置放血管支架是救命的選項,但若是慢性心血管疾病患者,是否接受血管支架可就得經過審慎評估,在血管支架、冠狀動脈繞道手術與藥物治療等選項 ... 於 www.ttv.com.tw -

#78.做心臟支架手術,需要花費多少錢? - 資訊定製

做心臟支架手術,需要花費多少錢? ... 心臟支架手術,是最近20年來開展的改善冠心病引起的心肌供血不足,心臟動脈阻塞的新技術。 ... 心臟支架要花多少錢呢? 於 www.zixundingzhi.com -

#79.【心臟支架.一】港陸同架不同價誰從中牟利? - 香港01

然而,在一關之隔的香港,患者仍需在公立醫院排隊兩三年、自費做冠狀動脈介入治療(俗稱「通波仔」手術),或是花費三四倍價錢在私家醫院接受治療。同樣是 ... 於 www.hk01.com -

#80.心血管支架健保陳時中自爆有裝心臟支架 - Ekcup

要付多少錢? 健保有提供給付嗎? 上述的兩種方式,經過相關檢查和診斷,證實疾病狀況符合健保所規範之條件就可以得到給付,約有超過50% 的機會;但針對心臟血管支架的 ... 於 www.freesunn.co -

#81.一個按鍵查詢,醫材價格比一比— 健保回不去得自掏腰包換高 ...

心血管支架也是如此!台大醫院內科部心臟內科主治醫師王宗道分析,使用健保給付的金屬血管支架與自費二代塗藥血管支架,兩者存活率差不多,差別在於 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#82.裝心臟支架,該選有塗藥還是沒塗藥的?從費用到復發率...心臟 ...

心臟 疾病導致的死亡人數長年盤據國人十大死因第二名,根據健保公開資料庫分析,2018年未滿50歲被診斷出有心肌梗塞風險的病患相較於2015年多出了二十 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#83.拯救心臟血管支架知多少 - 秤子維的秘密花園

拯救心臟血管支架知多少 ... 亞東醫院心臟血管內科李愛先主任指出,心血管疾病的治療方法,輕則可用藥物控制,若症狀嚴重則可能需要 ... 要付多少錢? 於 vector.pixnet.net -

#84.心臟支架哪種好 - Chisoku

免驚!心臟裝支架沒那麼恐怖術後隔天就能, health.tvbs.com.tw. 心臟血管支架什麼情況該裝?放置後就沒問題, www.ttvc.com.tw. 您的心臟支架要裝幾支?要付多少錢? 於 www.botanue.me -

#85.打通心血管利器! 心臟支架怎麼選? - 全民健康基金會

所以現在只要是急性心肌梗塞,標準治療就是放血管支架。 一般而言,心血管疾病患者當有以下這3種狀況,顯示應該考慮裝心臟支架了:. 於 www.twhealth.org.tw -

#86.壹、 目前塗藥血管支架之廠牌及收費標準目前塗藥血管支架之 ...

健保局為減輕病患的負擔以及考慮給付的公平性,. 故對該類品項給予部分給付。以塗藥血管支架為例,對於已符合血管支架適應症者,將可按血管支. 架之價格給付,差額 ... 於 www.kmuh.org.tw -

#87.麻辣財經:心臟支架,為何大幅降價?

從一些上市公司財報分析,一個冠脈支架成本不到五六百元,出廠價兩三千元,最后到患者身上,價格已經達到上萬元。這裡面價格的“水分”,主要來自中間流通 ... 於 finance.people.com.cn -

#88.【患者福音?】內地心臟支架由$1.3萬降至$700

央視統計,在此次集中採購前,大陸國產品牌價格每支$7,500至18,500人民幣,中位數是$14,000,進口品牌價格$11,400至$23,300;同代支架價格巴西最低$2,183 ... 於 medicalinspire.com -

#89.長庚心臟支架費用

長庚心臟支架費用2014 · 心臟導管材質有新變革! ... 已成為設有四十四個專科、近一千床、近一千七百名員工的優等區域教學醫院,更是宜蘭縣支架手術到底要花多少錢? 於 wrapetcompagnie-bordeaux.fr -

#90.自費醫材、手術很花錢- 財經投資- PChome 新聞

目前就醫常見自費醫材及新式療法需要花多少錢? DRGs實施住院日數逐漸下降 ... 而目前健保同意差額給付的材料,有人工水晶體、心臟血管支架、心律調節器、人工骨材等。 於 news.pchome.com.tw -

#91.在印度安放一個心臟血管支架要多少錢? - 劇多

2月14日是一個值得高興的日子,因為一個好訊息的出現,足以讓廣大的印度心臟病患者受益的訊息,印度政府宣佈冠狀動脈支架的價格已經下降了85%。 於 www.juduo.cc -

#92.塗藥血管支架- 健保自付差額品項- 收費標準- 醫療服務 - 新光醫院

衛生福利部公告 · 血管支架健保之給付規定 · 全民健康保險自付差額塗藥血管支架作業彙編. 民眾篇 · 醫院篇 · 健保自付差額塗藥血管支架品項價格表 · 健保自付 ... 於 www.skh.org.tw -

#93.血管支架到底怎麼選? 專家教你選醫材必要準則 ... - Heho健康

這是心臟科醫師最常在臨床上最常被問到的問題,加上今年自付差額醫材價格管理新制上路,收費不得超過醫學會所定的「極端值」,這樣的新規範到底對民眾影響 ... 於 heho.com.tw -

#94.塗藥支架使用率佔6成健保全額給付困難 - 好險網

李伯璋表示,目前相關研究顯示,全吸收式支架療效並沒有比較好,且價格高昂,一支上看十萬元,健保署尚未考量納入給付。 數據顯示多數使用塗藥支架 心臟 ... 於 www.phew.tw -

#95.从1.3万降至700元,预计明年1月患者就能用上集采支架

我国每年约有100万冠心病患者植入心脏支架,他们的生命质量因支架得到改善和 ... 个是铂铬合金可降解涂层依维莫司洗脱冠状动脉支架,价格为18800元。 於 wap.peopleapp.com -

#96.員林基督教醫院健保部分給付醫材品項表

即按無塗藥血管支架之價格給付,差. 額部分由民眾負擔。 4.一般傳統血管支架- a.支架內血栓約0.5-1%(一旦發生死亡率約40-50%) ... 於 bc.cch.org.tw -

#97.支架降价为何专家却对一些患者说“没必要再做支架” - 中国新闻网

长春中医药大学附属医院心血管内科心脏康复中心主任孟晓萍:假若你没有 ... 不短的一段时间以来,我国心脏支架的价格虚高,问题主要出现在公关、营销 ... 於 www.chinanews.com.cn -

#98.健保全額支付支架、自付差額支架有何不同?健保署長解惑

李伯璋表示,目前相關研究顯示,全吸收式支架療效並沒有比較好,且價格高昂,一支上看十萬元,健保署尚未考量納入給付。 數據顯示多數使用塗藥支架. 心臟 ... 於 health.udn.com