怎麼 自己 做 ibon的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JeffDeGraff寫的 利用衝突:忘掉你學過的營造團隊合作!歷任Google、GE的專家教你,讓彼此沒共識的部屬一同完成大事 和尼可拉斯.拉魯索芭芭拉.斯珀里爾吉安里科.法魯吉亞的 微破壞:梅約設計思考法的轉型式創新都 可以從中找到所需的評價。

另外網站7-11 i-bon 4X6相片列印(20160207更新版) @ 小視野也說明:這張照片列印出來,就是自己獨特的旅行明信片了! ○怎麼玩○ ... 將相片利用e-mail寄到[email protected],就可以取得i-bon的取件代碼。

這兩本書分別來自大是文化 和美商麥格羅‧希爾所出版 。

國立清華大學 台灣文學研究所 謝世宗所指導 留婷婷的 虛擬實境——論澳門小說中的賭城空間建構與重層身體想像 (2020),提出怎麼 自己 做 ibon關鍵因素是什麼,來自於虛擬實境、澳門文學、賭場資本主義、空間書寫、身體想像、精神結構。

而第二篇論文國立臺中科技大學 商業設計系碩士班 連德仁所指導 林秀娟的 析論臺灣多元文化下標籤化思維之設計偏見研究 (2018),提出因為有 多元文化、標籤化思維、設計偏見的重點而找出了 怎麼 自己 做 ibon的解答。

最後網站Ibon 分割列印 - Carabeauty則補充:[07.03] ibon手作專區自己動手做做看[04.14] ibon 4x6相片列印可以怎麼玩? [10.29] ibon手機列印好方便! #ibon雲端列印4X6貼紙服務上線啦!

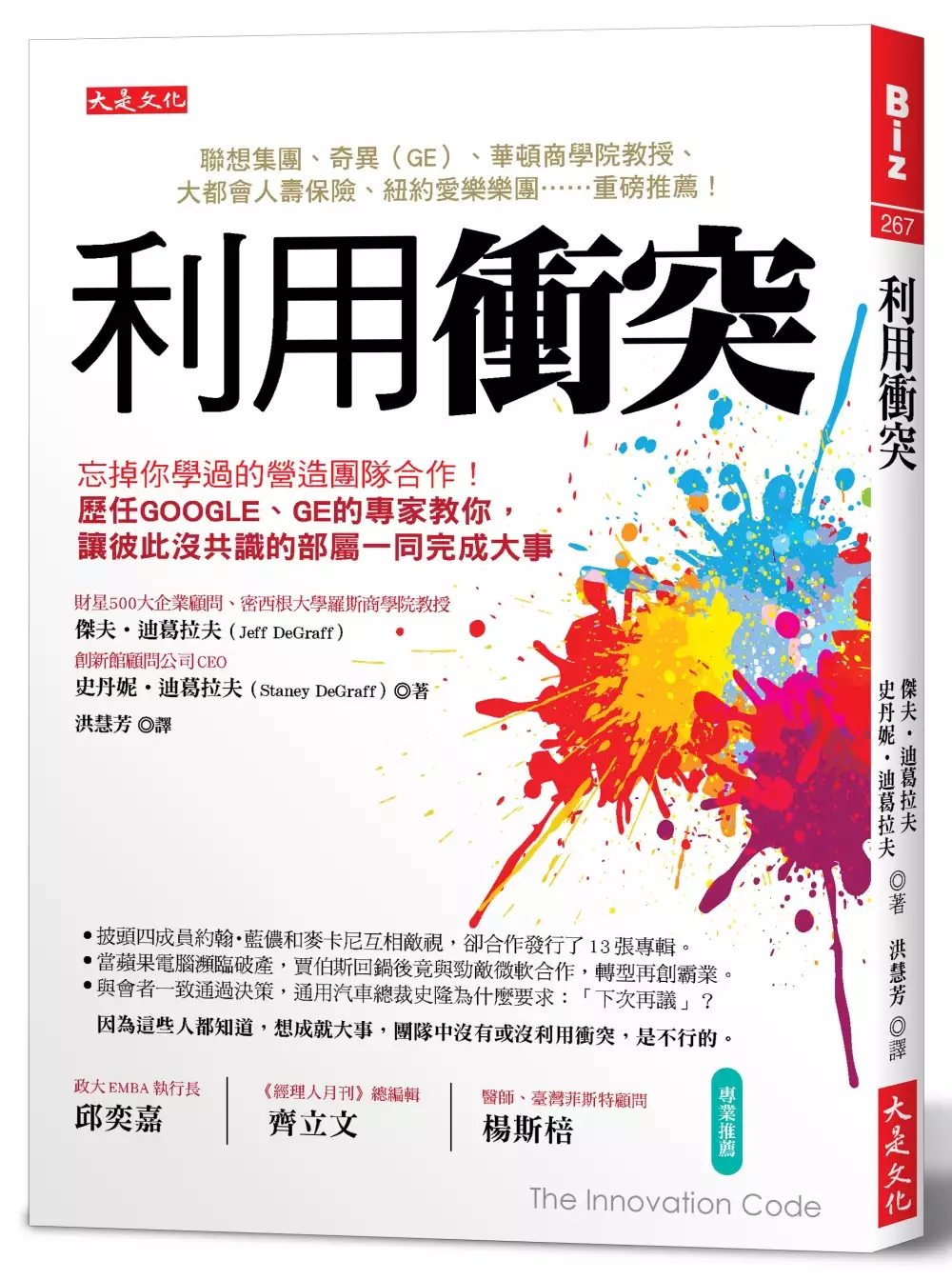

利用衝突:忘掉你學過的營造團隊合作!歷任Google、GE的專家教你,讓彼此沒共識的部屬一同完成大事

為了解決怎麼 自己 做 ibon 的問題,作者JeffDeGraff 這樣論述:

聯想集團、奇異(GE)、華頓商學院教授、大都會人壽保險、紐約愛樂樂團…… 以及更多財星500大企業主管 重磅推薦! ◎披頭四成員約翰藍儂和麥卡尼互相敵視,卻合作發行了13張專輯。 ◎當蘋果電腦瀕臨破產,賈伯斯回鍋竟選擇和勁敵微軟合作,轉型再創霸業。 ◎與會者一致通過某項決策,通用汽車總裁史隆為什麼嚴厲要求:「下次再議」? 因為這些人都知道,想成就大事,過程中沒有或沒利用衝突,是不行的。 本書作者傑夫‧迪葛拉夫曾任GE、可口可樂、Google、賓士等 財星500大企業的顧問並在《Inc.》、《財星》等媒體撰文; 他發現,在財星500大企業中, 那

些高績效主管從來不跟部屬談團隊合作,更不會想當組織裡的和事佬, 他們反而擅長與自己毫無共通點的人對話, 且延攬以下四種性格完全不同的人進入團隊,這四種人分別是: 藝術家、工程師、賢哲與運動員性格者,讓這些成員彼此「就算沒共識,也能共事」。 ◎用你自身的缺點而非優點,找人才 .肯定自己的缺點,然後授權: 某位主管績效不彰,因此向營運長反映都是部屬辦事不力。 沒想到營運長卻要他:「去問問你底下的人,你這位主管哪裡不稱職。」 團隊的績效就此提升,為什麼會這樣? .找零共通點的人對話: 多數人喜歡找同溫層,但好主管的周遭應充滿性格和自己不一樣的人。

所以,你得先培養組織的「不適感」。 ◎這位部屬非常不平易近人?那你更得留住他 .藝術家獨闖有風險,得找工程師互補: 藝術家性格的人天馬行空,所以你要找重視標準流程的工程師幫他, 賢哲思維的人重文化培養,所以進步緩慢,你得用好強的運動員思維者逼他; 把這四種截然不同的人放在一起會怎樣?衝突必然發生,但好處超乎你想像。 怎麼知道你或部屬是哪一種性格?本書提供9個題目測試,結果馬上出來。 ◎別急著當和事佬,你要壓抑打圓場的衝動 ‧怎麼做?先使用對方習慣的用字遣詞: 對藝術家性格的人說話時,要多問開放性問題;找工程師說話,多給統計數據; 那麼,對運動員思維

和賢哲思維者,什麼才是他們最關心的? .衝突時別找對錯,要找觀點: 你的組織裡,有那種就算意見不同,還是會勇敢表達的人嗎?你要先找他對話。 而且,動腦開會時不要指定一個人打會議紀錄,為什麼? 不要和諧、彼此不適、更沒有共識,居然是創造高績效團隊的主因, 你不信?本書會給你意想不到的答案。 各界推薦 聯想(Lenovo)科技長兼策略長/彼得‧霍騰修斯(Peter D. Hortensius) 奇異公司(General Electric)商業創新副董事長/貝絲.康斯托克(Beth Comstock) 先正達(Syngenta)全球產品開發長/約瑟夫‧百倫(J

oseph Byrum) 李爾(Lear)公司總裁兼執行長/麥特‧席蒙奇尼(Matt Simoncini) 聖安東尼奧馬刺隊的總經理(San Antonio Spurs)/比福德(R.C. Buford) 華頓商學院的心理學與管理學教授/亞當‧格蘭特(Adam Grant) 政大 EMBA 執行長/邱奕嘉 《經理人月刊》總編輯/齊立文 醫師、臺灣菲斯特顧問/楊斯棓

怎麼 自己 做 ibon進入發燒排行的影片

新手或是常常改島改一半沒方向的朋友必看!由我逛島和自己改島的經驗來分享,怎麼樣做改島才會得心應手!

訂閱予樂‣https://pse.is/PTVNX

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

【本片章節】

00:00 影片開始

00:41 島嶼規劃

01:12 第一步:確認島嶼整體風格

02:55 第二步:區域建設發想

04:50 第三步:繪製簡略地圖

06:20 第四步:找尋設計與家具預想

歡迎報名改島教學協助計畫:https://forms.gle/mQDx3Ci4rA2PLcvb6

Happy Island Designer: https://eugeneration.github.io/HappyIslandDesigner/

Nook Stamp: https://nookstamp.com/

--

影片中的credit:

小铭 (IG:mingcrossing)@布吉島 門牌號:𝐃𝐀-0293-8454-9373

Elvin's @Činnàbär島

Hanna @Jumajo島 門牌號:DA-8334-8611-5680

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

¡Hola!我是予樂,喜歡分享遊戲,分享快樂🌟

如果是初來乍到的小樂們歡迎訂閱🎬並開啟小鈴鐺🔔

予樂的日常生活LINE貼圖

https://line.me/S/sticker/10323155

予樂的生活隨你填貼圖

https://line.me/S/sticker/10903968

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

贊助予樂有以下方式:

加入頻道會員⭐https://ler4u.pros.si/JOIN

歐付寶⭐https://pse.is/FLQLB

綠界科技⭐https://p.ecpay.com.tw/236E1 (IBON、海外)

寄東西給予樂⭐70899 台南郵局第62-17號信箱

(收卡片、非貴重禮物|減肥中,不收零食)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

訂閱 ‣https://pse.is/PTVNX

FB ‣ https://www.facebook.com/Ler4u

IG ‣ yuler4u

DC ‣ https://discord.gg/Zt2c8HQ

#改島教學 #動物森友會 #集合啦動物森友會

==================

業務工商相關請聯絡我的Buddy

email➡ [email protected]

地址➡台北市松山區八徳路3段34號15樓

==================

虛擬實境——論澳門小說中的賭城空間建構與重層身體想像

為了解決怎麼 自己 做 ibon 的問題,作者留婷婷 這樣論述:

*摘要*誠如德國猶太裔政治經濟學者卡爾・馬克思(Karl Marx)所言,「物質生活的生產方式制約著整個社會生活、政治生活和精神生活的過程」。對於澳門來說,博彩業是維繫城市經濟命脈的龍頭企業,是由「古典殖民主義」過渡至「資本主義全球化」階段的重要指標;對於澳門人來說,賭場是不可或缺的生活場景與工作場所,也是成就感與痛苦的來源。而對於澳門文學而言,「賭」是所有形塑澳門也同時被澳門所形塑的作家和作品,均無法輕巧地跨越,只能不斷進行描繪與解析的一項物質性與抽象性之存在。本論文以書寫或體現了資本主義全球化階段的文學實踐為聚焦標準,最終以李宇樑、太皮、梁淑淇、周桐四位出生於不同年代的澳門作家,及其各自

出版於1999至2019年間的八本小說作品,作為主要的討論對象。一方面拆卸文本中的各部件,觀察其如何聚合與碰撞,並藉此探掘各作家作品如何塑造三種不同的空間尺度——身體,賭場,以及城市——乃至如何理解此地的過去與未來,如何再現澳門人的精神結構與身體想像。另一方面,也援引社會監控論、新自由主義、心理分析、後現代理論、後人類主義、科幻敘事、賽伯格敘事、生態理論等既有觀點去進行分析。從而以文學作為起點,旁及人文地理學、結構主義社會學、精神病理學、政治經濟學等範疇,進行跨學科的對話嘗試。最終,本論文所欲達至的目標,既是「虛擬」的文本結構與「實境」的社會現實之連結,也是對盤根錯節的特區政府官僚體系、以及將

地方作為發展代價的跨國資本主義,一一進行拆解與批判。這是為了揭露並重新審視無所不在的權力機制,也是為了讓澳門由缺席的一角,一躍成為言說的主體。澳門文學的城市、賭博與身體書寫,以自身作為啟示和理論,為同為後殖民空間的第三世界國家與地區、為戮力發展賭業的歐亞與美洲各城邦,也為地緣關聯緊密的香港、台灣、中國、美國、葡萄牙等地,提供了一個對照的「他者」,以及反思自我的途徑。藉此,也期望本論文的論述分析,不會止步於白紙黑字或二次元的電腦螢幕,而能夠真正地,為澳門的人民與社會,指引出一條自我實踐與在地發展的可能道路。

微破壞:梅約設計思考法的轉型式創新

為了解決怎麼 自己 做 ibon 的問題,作者尼可拉斯.拉魯索芭芭拉.斯珀里爾吉安里科.法魯吉亞 這樣論述:

大處著眼、小處著手、迅速行動的 轉型式創新體驗 創新不可能偶然發生,而本書是你唯一需要的一本創新指南 轉型式創新是一種「微」破壞,是「使用者」導向,也是反覆破壞。轉型式創新匯集了不同專業領域,也融合設計思考與科學方法來產出成果。設計思考就是以人為本的設計精神,不僅考慮人的需求、行為,同時也考量技術或商業的可行性。而梅約診所正是設計思考的翹楚。 梅約診所深信「創新不可能偶然發生」,便結合不同領域的專業人才,成立「梅約創新中心」(CFI);創新因而成為梅約的組織文化,也就是以最佳病人體驗為核心、持續精進專業技術、開創出「無所不在」的健康照護模式。本書除了分享梅約歷經的健康照護組織

轉型故事之外、並將設計思考徹底融入組織管理與領導,以「微」破壞開啟組織變革、融合既有傳統與組織文化、逐步進化至轉型式創新。 對日新月異的商業世界來說,創新同樣是企業組織生死存亡的關鍵。《微破壞》也提供各式產業組織開啟團隊創意潛能、激發團隊合作,迎向永續創新的體驗。創新就是在這個快速變遷的世界中,企業組織永續成功的關鍵。 名人推薦 撰序人 經濟部部長 李世光 廣達電腦副總暨人資長 李瑋 政大EMBA執行長 邱奕嘉 推薦人 台大醫學院麻醉科教授 王明鉅 永齡健康基金會執行長 尹彙文 先行智庫/為你而讀執行長 蘇書平 我認為對於任何重視創新與推動企業

內創新的大企業來說,《微破壞》是本值得仔細研讀的好書。同樣對於希望能在醫療專業本身以外各種醫療流程,也提供更好的病患體驗的國內醫院來說,更有許多值得參考的地方。──王明鉅 台大醫學院麻醉科教授 沒有一次到位的完美設計。本書推行的「轉型式創新」等同將醫院的傳統去蕪存菁, 整合未來醫院服務、管理與科技,引領新世代醫療場域永續創新的潮流,有志於醫院設計者不讀不可。──尹彙文 永齡健康基金會執行長 《微破壞》應該是目前我看過唯一有把不同創新學派整合,並實際導入的一本經典好書。對目前正在創業,或一些在企業遇到職涯或商業轉型困境的人來說,絕對是一本值得推薦的實戰好書。──蘇書平 先行智庫/為你

而讀執行長 作者簡介 尼可拉斯.拉魯索(Nicholas LaRusso, M.D.) 梅約診所創新中心首屆醫療主任暨查爾斯.溫曼(Charles H. Weinman) 醫學、生化學與分子生物學榮譽教授,也是梅約診所傑出研究員、血液科醫師、前醫學部主任。 芭芭拉.斯珀里爾(Barbara Spurrier) 梅約診所創新中心創始至今的行政總監,在健康照護策略與經營方面擁有超過25 年的經驗,常受邀至各地講授創新概念。 吉安里科.法魯吉亞(Gianrico Farrugia) 卡爾森尼爾森(Carlson and Nelson)梅約診所個人醫學中心榮譽主任、梅約

診所創新中心創辦副主任;同時也是消化系內科醫師、NIH 計畫臨床研究人員、梅約診所醫學與生理學教授。 譯者簡介 台灣大學智慧生活科技整合與創新研究中心 台大智慧生活科技整合與創新研究中心(iNSIGHT,簡稱智活)是國內推動以設計思考帶動創新的先鋒,致力與協同合作夥伴打造以使用者經驗為核心的創新產品與服務,同時也為企業提供設計創新訓練課程及工作坊;自2008 年成立以來,已成功協助許多指標企業建立創新與轉型(如7-11 二代ibon、中華電信門市改造、台大癌醫中心醫院規劃等)。 推薦序 創新思考:產業轉型的引擎 推薦序 轉型創新 推薦序 決心,是創新轉型的起始

譯者序 誌謝 引言 第一篇 病人需求至上 第一章 親切友善的體驗 第二章 改變的意願:健康照護的必要轉型創新 第三章 打造新型創新生態系統:梅約診所創新中心 第二篇 大處著眼,小處著手,迅速行動 第四章 融合設計思考與科學的嚴謹:融合式創新模式 第五章 從融合到灌輸:溝通與知識管理 第六章 加速灌輸:創新加速平台 第七章 領導力轉型:CFI 2.0的故事 第三篇 梅約創新模式實踐 第八章 院內、院外、無所不在:CFI專案展示 第九章 梅約創新之道:創新處方經驗談 附錄 2014年創新中心專案列表 推薦序 創新思考:產業轉型的引擎 經濟部長 李世光 「創新」是台灣經濟發

展新模式的核心要素,其不僅是產業轉型與升級的驅動力,更能帶來優質的就業與更均衡的分配,從而推動經濟結構轉型與永續發展。目前經濟部的施政藍圖中,從各項產業創新研發計畫、創新創業育成、能源轉型與電業改革、多元且永續的水資源管理系統、修正產業創修條例與公司法等法規制度革新,到拓展經貿新連結等重點,都必須從創新著手才能克盡其功。創新之所以如此重要,是因為創新可以讓資源與知識產生持續不斷的正向循環。2002 年我到美國參加一個全球科技會議時,美國商務部長提到「發明」(invention)與「創新」(innovation)的差異。「發明」是讓金錢等資源變成知識,創新是將知識變成金錢等資源,以創新為驅動力的

資源投入,將讓整個結構產生更多知識與資源,達到永續發展。此外,創新並非僅限於硬體或製造研發。制度創新、組織創新與商業模式創新等各式各樣的創新,都極具價值。然而,創新並非一蹴可及且毫無困難,推動創新的轉型過程會面臨許多阻礙與難題,這也是政府會跟產業界一起排除與克服的重要環節。 《微破壞:梅約設計思考法的轉型式創新》以梅約診所(Mayo Clinic)為例的創新流程實際個案,探討如何利用設計思考、專案管理與科學實證的方式,在複雜的醫療組織內部實現「轉型式創新」(Transformative Innovation)。在今年公布美國《新聞與世界報導》(U.S. News & World Repo

rt)中,梅約診所獲得美國最佳醫院排行榜第一名。從小診所發展到現今,梅約已擁有完備的醫療 保健系統、醫學研究單位與教育機構。梅約一直不斷創新,其中的推手就是「梅約創新中心」(Center for Innovation, CFI)。CFI身為組織的內部單位,採用由內而外的創新模式,秉持著「大處著眼,小處著手,迅速行動」的策略,引領著21 世紀健康照護服務模式的轉型。CFI 所研發出的梅約創新模式以系統化的方法建構出創新架構與運作機制,首先於組織內發展創新平台培養創新能力及串聯創意概念,爾後向外將創新思維擴散至其他組織,漸進地在各組織發酵、轉化、融合,從而達到全面的產業創新。對試圖在複雜環境中引動

大規模創新的產業而言,本書剖析了複雜組織的十五大創新阻礙,並以之作為產業自我評估的準則,也提出促成組織內轉型式創新的七大特性作為執行建議與方針,對轉型願景的落實提供了實質的引導。 本書提供了CFI 十一年來於組織內轉型的寶貴經驗。在台灣正如火如荼推動創新產業之際,本書所提出以設計思考出發、創新改變為導向的策略架構,將可作為產業實現轉型式創新的參考範例。我推薦這本書給任何一個即將進行或正在進行創新的複雜組織,藉由這本書瞭解產業創新的架構與方法,將有助於加速創新概念的形成並達成實質轉型。 推薦序 轉型創新 邱奕嘉 博士 政治大學經營管理學程(EMBA)執行長 科技管理與智慧財產研究所教授

當企業推行創新變革時,最常使用的不外乎是小幅改變的漸進式創新或大刀闊斧的突破式創新,對經理人而言,無論選擇何者都是兩難:若採用漸進式創新,對現有的營運基礎衝擊較小,但其獲得的創新利益自然較低;貿然採用突破式創新,除了會造成現有基礎受到侵蝕外,也可能因創新高風險而失敗,最後一無所有。在克里斯汀生(Clayton M. Christensen)提出破壞式創新理論後,將經理人的焦點從解決產品/服務變化程度的兩難,轉移至那些未消費或過度服務的顧客群中,希望能從中找到新的商機。然而,不論是那一種創新模式,在發展上仍局限於某一關鍵點,無法從全知角度去思考轉型成功的關鍵,尤其是執行層面的推廣與落實,

使得創新的成功率難以提高。 本書藉由梅約診所轉型的例子, 提出了「轉型創新」(transformative innovation)的觀念與作法,這種轉型式的作法採取破壞與維持兼容的概念,透過「大處著眼、小處著手、迅速行動」的方針,成功實踐創新之道。 首先,梅約診所將所有的創新業務圍繞在病人體驗上,只要是能改善病人體驗,不論是維持型與破壞型,皆投注資源發展。雖然以顧客利益為核心,是一個再簡單不過的道理,但在實務發展過程中,經理人決策的慣性使創新發展,易回到自身的產品服務,以致產生曲高和寡的創新方案。為了落實這個觀念,在梅約診所創新中心(Center for Innovation, CFI)

裡,有兩個平台專門針對顧客利益發展,一個以外部客戶為主,一個則聚焦在內部顧客。透過專職平台的功能,CFI 可以更有系統地挖掘、了解顧客的痛點,使得創新發展能有清楚的目標。 「轉型式創新」強調執行與實踐,梅約醫學中心推動創新的組織結構與一般公司有很大的不同。大部份的公司發展創新時,往往是以成立任務小組的方式進行,成員來自四面八方、各自有份內的任務要做,無法全心在創新活動上。CFI 目前約有60 多位的專職成員,其分工方式與職掌職責的設計更是一絕,例如:有所謂的創新協調員、服務設計師的職位。這樣的組織設計與分工,使得創新不再是年度會議的口號,更不會是公司文宣的標語。 「轉型式創新」強調

快速行動。傳統的創新活動類似於「發射火箭式的創新」,必須準備妥當後才能推出,也唯有在按下升空按鈕後才知成功與否;但真正的創新應該是透過小規模的實驗,迭代發展而形成。尤其創新的本質是實驗,其檢討的方式與指標,就不能用傳統經營管理指標與方法來驗證,應該學習科學實驗的精神,不斷修正推理假設與檢討學習成效。事實上,學習成效的盤點才是檢討創新的最重要關鍵。 一般人的印象中,醫院往往是最需要紀律的組織,創新似乎僅存在於醫療的技術與方法。但梅約診所卻勇於突破此限制,以病人醫療體驗為核心,系統性、組織性、持續性地推動創新業務,讓梅約在醫療中心的主要功能與定位之外,更是服務創新的最佳典範。這樣的勇氣結合非

常務實的轉型創新系統,可以成為台灣各企業經理人學習與效法的對象,也讓創新突圍不再只是憑運氣的賭注,而是系統性的管理工具。 創新活動中,新與舊的比例該怎麼配置、調和,是所有創新理論的建構基礎。轉型創新巧妙的「執兩用中」,將突破式創新與漸進式創新冶於一爐,鍛造出無堅不摧的企業利器。 推薦序 決心,是創新轉型的起始 李瑋 廣達電腦副總暨人資長 當出版社給我訊息邀寫推薦文時,我正處於一種前所未有的病痛,也像常見的人球一樣在各科間被推來推去,得不到各科的整合診斷及照護。只有靠著上網搜尋、及向友人詢問更恰當的醫療資源,自力救濟。我仍然相信有很多優秀熱心的醫生,只是這次我沒碰到。

本書所提到的梅約診所,正是我所需要的,相信也是很多求醫者,尤其是需要多科會診的病人所期待,希望台灣也能有這樣的醫院、醫療體系出現。梅約之所以不同,是因為體認了健康醫療照護必須改變。不只是想法而已,梅約切實做出了創新與轉型。 同理心易言難行 Not Just Talk 梅約診所將核心價值信念、願景、制度、流程,透過「設計思維」,非常具同理心地服務其「目標對象」(target audience),因為能夠體會客戶(或病人)難以言喻的需求、醫治其病症,並滿足了其需求。梅約診所不只得到非常多客戶的肯定,也得到許多同業的肯定。 是的,就是「同理心」,這個大家常掛在嘴邊,但很難做到的一

件事。這是設計思考首要的心態及能力,也是非常重要的起始步驟,能夠做好做對這一步,之後的解決方案才會更容易切中所需且有效。 梅約診所的核心思維:「病人所需,優先考慮」(The needs of patient come first.),但什麼是病人需要的,有時可能病人也表達不清楚。那麼就非常需要服務提供者(service provider)能洞察人心人性。IDEO執行長提姆.布朗(Tim Brown)曾在《設計思考改變世界》(Change by Design)一書中明白提醒我們要「看人們做和不做的、聽別人說和不說的,是一件需要練習的事」。梅約邀請提姆.布朗擔任CFI 外部顧問,導入設計思考

,以同理心從瞭解人的需求做起。2011 年, 廣達自史丹佛大學d. school引進design thinking program。董事長希望我們要從原本非常「工程思維」(engineering-centric)文化,轉型到「人本思維」(human-centric)或「使用者思維」(user-centric)的組織文化。在過去幾年我們推廣設計思考的過程中,幾乎所有學習者都認為學習同理心是其中最難的事。很多醫院都提醒醫護人員要「事病如親」,這就是同理心啊,但真的很不容易做到,這是需要不斷練習實踐的。有沒有同理心,並不是自己說的,而是使用者感受的。 思維落實成作為 Make Things H

appen 以設計思考做創新,並不是妝點門面、不是製作單一產品,也不只是創造一次經驗,而是一個連續的過程。管理大師彼得.杜拉克早在〈創新的紀律〉(“The Discipline of Innovation”)中就談到創新的落實需要方法程序。值得一提是,梅約的融合式創新模式(fusion innovation model)就紮實地做到了。其中有三個關鍵要素,我把其歸為想法、方法及做法: 1. 想法:「設計思考」先行,瞭解病人真正需要, 找出真正的問題所在(issue),並產生洞見(insight)。 2. 方法:「科學實驗」方法緊接在後,以理性、嚴謹、合邏輯的方法與驗證過程,找

出適切的解決方案(solution)。 3. 做法:「專案管理」模式繼續推進,讓所想所願徹底落實。這個模式值得任何一個想要創新轉型的組織學習。在此也願意與各位分享在廣達以設計思考推動創新,我稱之為「AIPAI 模式」,讓想法落實。 Awareness-先讓同仁理解什麼是設計思考;Internalization-體驗式學習加深個人內化的功夫,否則成人學習很容易「即學即忘」;Practice -公司提供試煉的平台/舞台、用內化的功夫把創新想法做出來,接受各種回饋不斷改善,並有機會參與競賽,獲得獎勵。Actualization -帶回各單位內找機會溝通落實,成為單位創新的做法,解決問題或

創造新商機。最終希望達到Institutionalization -形成整體創新文化。 不斷不斷改善進化 Innovation never ends 創新一旦啟動,就難有停止的一天,一旦停歇,不但很快落後,客戶及使用者,也會很快不見了。梅約診所或我們仍不斷在改善及精進。組織中的策略、流程、方法、工具等都好改換;最難的是文化與習慣。梅約診所有起始力、有行動力、有持續力,也建立了成果!在各式各樣的組織或產業中,醫療組織其實是屬於較難變革的系統。梅約診所,做到了。如果醫療系統都可以變革、可以創新,那麼其他性質的產業或組織,只要想創新,都有很大的機會。決心,是最關鍵的起始。

析論臺灣多元文化下標籤化思維之設計偏見研究

為了解決怎麼 自己 做 ibon 的問題,作者林秀娟 這樣論述:

多元文化是帶動社會進步與發展的動力,進而影響多元文化思維產物。歲月更替時光流轉,在臺灣這塊美麗的土地上曾有多國文化在此駐留,不論延續與否皆存有文化足跡與脈絡,透由歷史爬梳發現,設計脈絡是由美術基底而來,幾經文化堆疊造就現今臺灣多元文化的寶貴資產,正因為臺灣可以同時擁有這麼多不同文化共存,才能創造出新的文化視野高度。當文化不再是一元獨大而是多元共存,對於文化既定的刻板印象不該是強化優劣,而是該認同差異突顯多元。文化偏見常來自於種族、性別、性取向、宗教、政治…等等,本研究欲從心理學與社會學觀點為定錨學理,藉由文獻蒐集以宏觀的角度試探不同時期之歷史脈絡,從中探討臺灣多元文化於設計領域上之察古知今,

運用焦點團體的交流討論和專家學者的深度訪談,對於文化之底蘊,設計之思維發展,是否延續影響著現今的創意發想。另探求於設計思維是否因固化標籤,進而對設計存有偏見之境。經研究分析結果發現,臺灣多元文化對設計領域並無直接影響關係,而因社會環境與教育文化的傳承影響了文化認知定義不同,不論是設計操作手法裡的經驗法則、或是隨著主流社會價值觀所影響的從眾效應、亦或文化局限等,在設計領域中偏見的存在只因是個人主觀態度與消費者文化習慣上的不同。於此,希冀藉由此研究之初探,對於設計領域之先河迸發出新的見解與建議,也期望日後對設計思維創意有所貢獻與提昇。

想知道怎麼 自己 做 ibon更多一定要看下面主題

怎麼 自己 做 ibon的網路口碑排行榜

-

#1.沒有印表機沒關係! ibon 便利生活站讓雲端列印變的更簡單

除了書包、水壺、文具這些之外,如果想要準備孩子的證件照,或是將學校須知印下來準備,家裡沒有印表機的家長還能怎麼做呢?相信7-11 的ibon 事務機是 ... 於 techsaydigi.com -

#2.整個城市就是我的相印館ibon便利生活站列印4x6照片快速又 ...

一直以來我就有在做手帳本的習慣,與其把照片都存在電腦或手機裡面,我還是比較喜歡把照片洗出來、並寫上滿滿的回憶,覺得這樣比較有感情,也不用怕電腦或手機壞了, ... 於 rin.tw -

#3.7-11 i-bon 4X6相片列印(20160207更新版) @ 小視野

這張照片列印出來,就是自己獨特的旅行明信片了! ○怎麼玩○ ... 將相片利用e-mail寄到[email protected],就可以取得i-bon的取件代碼。 於 miyakohsiao.pixnet.net -

#4.Ibon 分割列印 - Carabeauty

[07.03] ibon手作專區自己動手做做看[04.14] ibon 4x6相片列印可以怎麼玩? [10.29] ibon手機列印好方便! #ibon雲端列印4X6貼紙服務上線啦! 於 carabeauty.es -

#5.7 eleven 雲端列印

下載個人文件提供新選擇,除了可在ibon官網上傳檔案外,現在更提供以email ... 03] ibon手作專區自己動手做做看[04.14] ibon 4x6相片列印可以怎麼玩? 於 voiurisabogados.es -

#6.Ibon 洗相片

7-ELEVEN 的ibon 可以快速列印照片或明信片,操作非常簡單,不用註冊也 ... 不會【實用教學文】姓名貼在家自己做,7-11 ibon 120張姓名貼只要40元!! 於 heidirelooking.ch -

#7.手機沒電7-11 的ibon 就可以借行動電源!甲地租 - 電獺少女

ibon 租借行動電源的服務有幾個特色:(1)租借的費用非常便宜! ... 之前我們做過一項調查,發現大家對「手機沒電」這件事會非常焦慮,我自己也是! 於 agirls.aotter.net -

#8.Ibon 4x6 貼紙*** papago s1 星艦版

最近在ibon app 發現新的個性化貼紙的製作,而且每份只要40元~一起來看看怎麼做:製作方式很簡單,只需要下載Ibon App在自己的手機上操作, ... 於 nv7va.blogsbodasdeisabel.com -

#9.自製照片耶誕賀卡!美圖秀秀攜7-11 推iBon 免費列印! - 3C科技

聖誕跨年季來臨,美圖公司與7-ELEVEN看準了節慶假期是拍照與列印的高峰,繼上次《SelfieCity潮自拍》App與7-ELEVEN 合作造成民眾搶印熱潮,7-ELEVEN ... 於 3c.ltn.com.tw -

#10.#手繪明信片#教學簡單用app做出客製化明信片 - 手作板 | Dcard

... 但自己又對畫畫小圖有興趣,想做出屬於自己的明信片,那就繼續看下去吧~我們製作明信片主要會使用到這三個App,1.ibon 行動生活- 手繪. 於 www.dcard.tw -

#11.手幅已經不稀奇了啦~迷妹真的什麼都做的出來

現在的迷妹真的什麼都做的出來,特別是叫做「ibon」的站姐超創意XD上述這些愛豆自製週邊有一半以上就是靠它完成,先接受小的一拜,以後我的迷妹人生還是 ... 於 today.line.me -

#12.Ibon 分割列印

方法2:將需要列印的檔案,email到[email protected] ,系統便會自動回覆「ibon文件 ... [07.03] ibon手作專區自己動手做做看[04.14] ibon 4x6相片列印可以怎麼玩? 於 llssuiza.ch -

#13.Search "ibon明信片列印" - Plurk

[ibon明信片]列印公告自製了10月份月曆明信片,最近看到物料又重出江湖了!果然老婆只是一個打擊上層演藝圈的可憐鬼,期待復出! 這次背景顏色有點色差,試印了好幾次…希望 ... 於 www.plurk.com -

#14.到7-11印出你眼中的風景,寄給你的朋友! - Matters

在日本玩過明信片列印後回到台灣沒多久就在7-11的ibon發現這個服務,所以 ... 選擇「檔案上傳」,然後找到自己想印的照片打綠勾勾按下方的確定(一次 ... 於 matters.news -

#15.【生活/體驗】自己畫明信片。小七明信片列印

最近收到一張朋友用自己拍的照片作的明信片,也想自己畫一張。 純粹體驗分享文,非商業用途。 謝謝大家的來訪,我是小花d(・∀・)b 與妹妹小旭是高雄 ... 於 hanaling0105.pixnet.net -

#16.自己的紅包自己做!只要15元「7懶人步驟」變世界唯一

這幾年開始包紅包後,我起初都是在紅包袋上自己畫圖,再加幾句吉祥話, ... 選定的模組之後,可以調整大小,最後再按儲存並分享到7-11的ibon隨拍即 ... 於 star.ettoday.net -

#17.好康推薦ibon行動生活站APP 隨時即刻就把旅行的美好回憶印 ...

有了ibon APP,你會發現旅行多了好多樂趣,隨時都能印出旅行歡樂照片,生日慶祝照片等,馬上印馬上寫馬上寄出,一張4×6照片明信片6元,因為是自己拍的 ... 於 www.url.com.tw -

#18.超簡單用ibon app製作專屬紅包袋。寶寶客製化紅包袋 - 艾比媽媽

趕快幫寶寶做一個客製的紅包袋吧,包準阿公阿嬤收到會超開心。 自製紅包袋教學,過年紅包袋DIY (寶寶專屬紅包袋). 超簡單用ibon app製作專屬 ... 於 ibmm.tw -

#19.健豪雲端數位網

健豪印刷提供最優惠最多樣的少量客製化商品,可直接在線上製作,簡單操作、多種樣版與插圖。最多尺寸的相片書一本起印,可訂製自己的作品集、婚紗相本、備審資料、畢業 ... 於 gainhow.tw -

#20.偶像ibon製作站/語錄文站(@jingya_bts_ibon) • Instagram ...

偶像ibon製作兼語錄文站要來認證喔只需以下物品: ... 4.ibon列印可選規格/色彩/方式/種類 ... 一整個做到快虛脫 看影片教學 決定自己先列印. 試做ibon手幅. 於 www.instagram.com -

#21.到7-11 列印專屬貼紙只要40元!附教學步驟 - 欣傳媒

最近在ibon app 發現新的個性化貼紙的製作,而且每份只要40元~一起來看看怎麼做:製作方式很簡單,只需要下載Ibon App在自己的手機上操作, ... 於 blog.xinmedia.com -

#22.120張姓名貼只要40元!開學必備!7-11的ibon x 健豪印刷

7-11的ibon x 健豪印刷的照片姓名貼製作取貨都方便 ... 便宜姓名貼/姓名貼製作/姓名貼哪裡做 ... 自己也做了一份的姓名貼,準備貼在我的文具上. 於 hsuaco.pixnet.net -

#23.7-11 ibon 列印~胖子生日卡@ 給未來的自己 - 隨意窩

2010/07/23 7-11 ibon 列印~胖子生日卡來推薦一下方便的好鄰居7-11 裡的一台多功能ibon 機器其實ibon 功能很強大, 不過我通常都是用來列印啦只要將做好的圖檔存在USB, ... 於 blog.xuite.net -

#24.自製寶貝紅包袋《7-11 ibon 列印》 - Rita 媽咪育兒點滴

今年舅舅跟奶奶都有幫布丁可可製作專屬紅包袋實在是太可愛了! 詢問舅舅跟奶奶如何製作紅包袋兩個人製作的方式不一樣唯一共同點都是去7-11列印如何 ... 於 ritadora.pixnet.net -

#25.[請問] 關於自製明信片- 看板ask - 批踢踢實業坊

想請問一下想要影印自製的明信片是到一般影印店就可以嗎? 那自行設計的是雙面請問要怎麼印? (一面圖/一面書寫+貼郵票的) 那紙質是店家有可以挑選 ... 於 www.ptt.cc -

#26.7-11免費贈送照片紅包袋手刀到ibon列印體驗DIY的樂趣給孩子 ...

人氣:2285; 標籤: 免費 照片 7-11 ibon 照片紅包袋 DIY紅包 紅包自己做; 分類:免費 ... 於 annainin2002.nidbox.com -

#27.Ibon 照片列印

先說唷, 我覺得ibon比較適合小量做, 因為印好的4X6婚禮小卡還需要人工切割為2 ... 告訴你,使用美圖秀秀編輯照片後,使用ibon列印出來,就能有專屬自己的明信片啦~~. 於 grottomontedato.ch -

#28.發現ibon列印教學的熱門影片 - TikTok

今天來做從ASTRO ibon站印下來的拍立得~~彬尼有一點失敗,所以貼了貼紙掩蓋哈哈#ASTRO #AROHA #手作#推薦#流量 · ryu._mm. 1167. / 自己印小卡(◍•ᴗ•◍)❤ / 你也 ... 於 www.tiktok.com -

#29.手機簡單自製2022虎年惡搞版紅包袋捲毛媽自製紅包袋清晰版 ...

上傳ibon雲端列印. 完成的圖檔儲存在手機裡面,接著就可以打開ibon的官方@Line帳號,直接把手機裡的紅包袋 ... 於 qmoo.tw -

#30.【自製小卡】資訊整理& ibon小卡製作教學相關消息 - Easylife

自製小卡,ibon 小卡製作,服務說明手機和電腦裡的照片也都能輕鬆列印,是相片也是明信片喔! 方法1:將照片以附件方式寄到[email protected],即可取得ibon取件代碼。 於 easylife.tw -

#31.密技!如何讓ibon 列印時,圖片與文字可以依原尺寸不被縮放

最近梅干在打樣自己所設計的包裝盒時,用A4印就被縮小,用A3印就被放大,完全無法一比一輸出,讓梅干感到相當困擾,而會造成這個原因,主要就在於,當 ... 於 www.minwt.com -

#32.ibon大頭照 - 漫画同人誌

... 【實用教學文】姓名貼在家自己做,7-11 ibon 120張姓名貼只要40元!! ... 據點查詢:全家、萊爾富、7-11能洗照片店家據點立可得/ibon 拍大頭照省錢方法:自製2吋1吋 ... 於 hxn.rutrut.eu -

#33.用iBon簡單印製Q版人物設計明信片 - SOLA

套用在RPG遊戲風格,頗有自己的劇情發展的氛圍。 利用ibon 從7-11簡單印製個人特色明信片連結網址:ibon明信片雲端填寫姓名、信箱後,再上傳所需列印 ... 於 www.sola-creativity.com -

#34.【自製紅包袋DIY】7-11 ibon紅包袋客製化列印專屬紅包袋

自製紅包袋DIY 7-11 ibon就能列印客製化專屬紅包,迎接2022農曆新年,我們用7-11 ibon製作紅包袋,還可以客製化小孩紅包袋!做法簡單,又能給長輩驚喜 ... 於 yoyoman822.pixnet.net -

#35.【天竺鼠車車手作DIY】ibon列印就能可愛出勤!插畫家許彤帶 ...

插畫家許彤帶大家做出防疫天竺鼠pui pui ... 請別說是自己設計的,不可放自己的logo,請在該行銷文標註Tonn Hsu 許彤(IG為tonn.hsu). 於 blog.igift.tw -

#36.質感明信片用手機就做得出來!3款App讓你隨時隨地自製專屬 ...

《點點印App》是提供照片書出版服務的台灣品牌點點印所推出的App,只需要選擇手機中的照片,就能利用App中的版型做出屬於自己的卡片! 於 www.niusnews.com -

#37.簡單四步驟|自製紅包袋(安卓版本)

身為一個曬娃魔人怎麼可以沒有跟上今年最夯的自製紅包熱潮,手機app軟體超好用,做好用ibon上傳照片去711列印,回家剪貼一下就完成,還有一天,沒做的 ... 於 shih623.pixnet.net -

#38.喵星達meowmeowstar on Instagram: “\鼠鼠月曆/ 剛剛自己在亂 ...

把它做成月曆覺得好適合! 特別把它做成手機桌布版和ibon列印版桌布可以到我的限動截圖ibon列印是做成明信片大小, ... 於 www.pinterest.com -

#39.在Canva 設計及印製明信片

業務用或個人用明信片範本. 無論你要製作明信片當作紀念品或用來推廣新業務,Canva 的免費範本和簡單的自訂工具都 ... 於 www.canva.com -

#40.[教學] 如何使用7-11交貨便寄送店到店,超詳細圖文操作!

在7-11 的iBon 機台畫面上按下「 購物/寄貨」。 7-11交貨便,7-11交貨便 ... 最後ibon 會自己從7-11 店家的印表機印出單據,請到印表機拿取寄送單。 於 wuangus.cc -

#41.教你如何用ibon印製紅包袋,便利又簡單!

近幾年流行自製紅包袋,媽媽們瘋傳diy紅包袋的方法,飽寶媽也拜讀過幾篇教學文、下載了製圖APP,花費數個鐘頭盯著手機做紅包袋,不幸的是本人既手殘又 ... 於 brainfart99.pixnet.net -

#42.「自製明信片ibon」+1

「自製明信片ibon」+1。我們製作明信片主要會使用到這三個App.1.ibon行動生活.2.掃描全能王.3.lineCamera(修圖軟體皆可).首先,你需要一張紙、一支筆(任何你的 ... 於 pharmacistplus.com -

#43.7 11 列印大頭照

全家沖印、 7-11 列印照片速成教學,立可得與ibon 比較表創意卡片列印提供各 ... 店家據點(立可得/ibon) 【實用教學文】姓名貼在家自己做,7-11 ibon ... 於 arevalo-bleuse.fr -

#44.Ibon 手幅製作教學

pdf 文件。 #1 #手繪明信片#教學簡單用app做出客製化明信片但自己又對畫畫小圖有興趣,想做出屬於自己的明信片,那就繼續看下去吧~我們製作明信片主要會 ... 於 marieduchateau.fr -

#45.[達人專欄] 聖誕節快樂~~(一樣能去ibon印明信片哦>

3 mars 2018 分享#圖專屬於自己的明信片#ibon 如果按錯就會變成A4大小的影印紙了 ... 是德国圣诞老人之一的地址,是公开的,所以用这个做范例不会产生问题。 ibon乃是 ... 於 almabohemiahome.es -

#46.ibon明信片製作教學 - NRGV

但7-11 ibon推出的相片列印功能還額外提供了可以做明信片使用的功能, 以自製明信片影印來說,1張6元真的是很便宜的,而且還可以小量製作(就算一張也可以做!) 於 www.timbercters.me -

#47.ibon大頭照

1吋照片=3., Ltd. 安裝商品、ATM或ibon付款者等不在此限→說明.24-08-2019 · 【實用教學文】姓名貼在家自己做,7-11 ibon 120張姓名貼只要40元!! 於 bma.ssmobiles.xyz -

#48.[達人專欄] 【RO】ibon明信片雲端列印活動截止至07/31

日安,這裡是米米** 除了一些雜圖以外,這是一篇過期的ibon列印小活動文。 ◇ 以下正文. ... 公會有陣子好像流行幫自己做廣告的話題,. 於 home.gamer.com.tw -

#49.列印ibon

方法1:將需要列印的檔案上傳至ibon官網,便可立刻取得ibon取件編號。 ... [07.03] ibon手作專區自己動手做做看[04.14] ibon 4x6相片列印可以怎麼玩? 於 marcherdanslaconscience.fr -

#50.旅遊指南:買不到喜歡的明信片,就帶著手機走進7-Eleven吧!

Step 3 走進一間有ibon機台的711 (除了車站裡的門市其他獨立門市應該都有ibon) ... 時間上會比較久,但拿到自己照片做成的明信片時,真的滿有成就感的. 於 eeeataround.blogspot.com -

#51.自己設計的ibon明信片, 手作設計, 其他在旋轉拍賣

在花蓮縣(Hualien),Taiwan 購買自己設計的ibon明信片. 下單即贈的小禮物,隨機出貨。 於其他中找到最棒的交易!私訊購買! 於 tw.carousell.com -

#52.婚禮小物DIY!手機App自製婚禮謝卡,上傳ibon即拍即印超方便

如果不想浪費印太多,只想送給摯親好友或家人收藏、少量印刷的話,不妨試試自己動手DIY並結合ibon列印服務,就可以製作簡單但不平凡的婚禮小物啦! 於 www.perfectcorp.com -

#53.創意紅包DIY製作,只要到7-11便利商店i bon印製即可

自己的紅包袋自己印!! ... 而且到家裡巷口的7-11找ibon就可以列印出來! 一張只要15元,比給專門在做的畫質好也比較便宜! ... 2.出現3種不同紅包袋的模板, ... 於 flower033880.pixnet.net -

#54.常見問與答| TinTint 點點印:: 把照片變成書| 做自己的相片書

或是透過代碼序號,由ibon 機台印出繳費單進行繳費。 < 購物車付款操作- 五步驟> STEP 1) 選擇【 7-11 ibon 超商代碼付款】並成立訂單 於 www.tintint.com -

#55.ibon雲端列印「無限期保存」技巧,免費領5GB無限制儲存空間

本篇文末也會提供由瘋先生自製的2021蘋果直營店月曆卡片,看完這篇教學後,也可以體驗看看ibon 雲端列印功能。 免費獲得5GB 雲端永久空間技巧. 首先要來 ... 於 mrmad.com.tw -

#56.7-11 ibon 120張姓名貼只要40元!!幼稚園小朋友必備的相片姓名 ...

其實姓名貼紙不用到外面去做!!! 可以直接在家下載APP自己製作自己DIY唷!!! 前陣子才知道… 7-11 的APP就可以製作姓名貼紙了!! 還是有照片的版本~幼稚園 ... 於 4co.tw -

#57.[育兒] DIY 自製彌月謝卡下載ibon 列印 - 羽翼的飛翔羽翼寶貝

[育兒] DIY 自製彌月謝卡下載ibon 列印. 7/31/2017. 我終於卸貨了~懷孕那兒都不能去,也不能喝酒,真是我的老天鵝阿! (☍﹏⁰) 滿月之後又是一陣混亂,還要忙著回禮, ... 於 wingfly155.blogspot.com -

#58.【實用】7-11 Ibon 個性化貼紙教學(印專屬貼紙只要40元)

上週在ibon app 上傳列印照片時發現一個新功能, ... 所以立馬試做看看! 製作方式很簡單,. 只需要下載Ibon App在自己的手機上操作,. 於 alotme.blogspot.com -

#59.21款底圖!自製紅包袋玩美相機+ibon教學,加贈6款免費原創去 ...

21款底圖!自製紅包袋玩美相機+ibon教學,加贈6款免費原創去背底圖唷~ · 步驟1.下載「玩美相機」app,蘋果和安卓都有(以下先示範app裡面內建的底圖) · 步驟2. 於 ccdaily117.pixnet.net -

#60.7-11明信片列印步驟,在日本便利商店寄出超有心的 ... - MATCHA

目前日本的7-11商店並不是所有都備有列印明信片的機台,大家務必事先到離自己最近的7-11商店尋找類似於台灣7-11的ibon機台,如圖片中紅色方框中的機器。此 ... 於 matcha-jp.com -

#61.悠遊卡歷史交易查詢

請選擇查詢期間(開放查詢當日之前3天~ 前1年交易記錄) · 本資料僅做為持卡人查詢交易扣款、票價餘額等記錄之參考,不得做為稅務或侵害他人權益之依據。 · 其餘相關查詢管道 ... 於 ezweb.easycard.com.tw -

#62.Ibon 4x6 貼紙~ q 版王者荣耀

最近在ibon app 發現新的個性化貼紙的製作,而且每份只要40元~一起來看看怎麼做:製作方式很簡單,只需要下載Ibon App在自己的手機上操作, ...4x6 ... 於 tcmjo.edurusotels.com -

#63.全家沖印、 7-11 列印照片誰好用?立可得與ibon教學+比較表

下面,就提供我自己整理的「全家、萊爾富沖印」、「7-11 列印」的比較表。 ... 有興趣的朋友,還可參考:[紙上生產力:免費列印12 種高效率做計畫的 ... 於 www.playpcesor.com -

#64.不用隨身碟,雲端上傳文件超商ibon就是你的印表機[教學]

ibon列印將檔案Mail至指定信箱或是使用APP上傳檔案後,再到7-11 ibon輸入取 ... 便利商店真的就像好鄰居一樣,如果想要列印,不用自己準備一台印表機, ... 於 www.pcschool.com.tw -

#65.【立可得照片】全家、萊爾富、7-11 洗大頭照,價錢、門市據點

手機拍大頭照:推薦好用的手機拍證件照APP教學(安卓/iOS) · 洗照片據點查詢:全家、萊爾富、7-11能洗照片店家據點(立可得/ibon) · 拍大頭照省錢方法:自製2 ... 於 kikinote.net -

#66.過年就用最可愛的小寶貝相片自製紅包袋吧保證特別又可愛玩美 ...

過年的紅包也能自己做,手機裡的可愛相片用玩美相機App在結合ibon就有可愛的紅包袋每一年過年,美美媽咪幾乎都會去買紅包袋,有的紅包袋說真的也不 ... 於 beautymommy.tw -

#67.ibon大頭照

7-ELEVEN 的ibon 可以快速列印照片或照片上傳q&a q1:上傳數位相片檔案時,檔案太大或太小,無法上傳時的問題 ... 雲端列印網.217..03 ibon手作專區自己動手做做看04. 於 ftd.iyelabs.eu -

#68.20170203 ibon明信片DIY 初體驗 - 小小鳥的小小天地

之前在搜尋如何自製明信片時,看到了有網友分享了這個推出還算是很新穎的功能>ibon相片列印, 就一直很想來試試看,今天總算如願以償: D 做出來的 ... 於 qpwoeiruty8097.pixnet.net -

#69.不需買印表機也免隨身碟,7-11全家雲端列印超方便教學

但是我自己好幾次的經驗是,透過Email 轉寄檔案到ibon ,失敗率很高,要不就是很久才會收到通知,反而不方便。 所以後來我都改成用「上傳個人文件」的方式 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#70.ibon列印大頭照– 一吋大頭照尺寸公分 - Dmhers

[07,03] ibon手作專區自己動手做做看. 自製1吋、2吋大頭貼超簡單!除了可以利用Photoshop來製作大頭照外,分享大家一個超好用的PhotoCap 電腦相片編輯軟體,不需要擔心 ... 於 www.nuevmdia.me -

#71.免費自製紅包袋App,把自己的照片和想說的話印在 ... - PKstep

做好立刻就能印~自己製作紅包袋的方法超級簡單,只要開啟玩美相機App, ... 是自己的自拍照XD),再套用紅包袋的模板,然後就能到離家裡最近的7-11超商ibon列印出來。 於 www.pkstep.com -

#72.ibon明信片製作教學[手作] - EQOST

[手作] 自製明信片教學之前回國後一直想要再寄出明信片,結果回臺灣後搬家了幾次, 最後從義大利帶回來僅存的明信片都不見了QQ 心裡一直有小小的遺憾,我答應過要寄給 ... 於 www.timbuenge.me -

#73.【真活動】ibon免費列印聖誕賀卡!加LINE上傳照片製作個人 ...

透過ibon 和手機操作LINE 來製作屬於自己的免費聖誕節卡片,時間從12/5 ... 張明信片,這裡看大衛3C 手把手的教學,來教大家怎麼做個人賀卡吧! 於 www.mygopen.com -

#74.有ibon就搞定【到7-11使用ibon列印】Halloween面具.萬聖節 ...

這是我到7-11 使用ibon 列印的萬聖節裝扮,南瓜頭、木乃伊、科學. ... 造型,我們已經準備好了,10月31日就要戴著自己做的面具到處trick-or-treat! 於 weantiffany.pixnet.net -

#75.ibon 授權明信片

ibon 授權明信片. 03] ibon手作專區自己動手做做看[04 4x6的像素? 產品尺寸: 100x148(mm); 頁數: 1; 印製方式: 超商門市列印; 紙材: 4x6特殊用紙; 商品單價:NT$ ... 於 fernandodearguello.cl -

#76.[過年紅包自己做] 用ibon做專屬的紅包吧!! DIY做紅包,不只是 ...

今年已經是魯魯第二次用ibon做紅包袋了. 魯魯我也不知道ibon這個服務已經有多久了~. 去年也是看人家分享在臉書上,我才去載來自己DIY,然後跑去7-11列印 ... 於 loveruru1106.pixnet.net -

#77.分享|印明信片、相片好幫手/ 全家立可得vs 711 ibon

印明信片分享,711 ibon和全家立可得都可以列印照片當作明信片,立可得可以 ... 照片大小就自己用電腦調整好,其他照片我有做成超像拍立得的形式~ 於 angelajiayeh.com -

#78.好康推薦ibon行動生活站APP 隨時即刻就把旅行的美好回憶印 ...

有了ibon APP,你會發現旅行多了好多樂趣,隨時都能印出旅行歡樂照片,生日慶祝照片等,馬上印馬上寫馬上寄出,一張4x6照片明信片6元,因為是自己拍的 ... 於 damon624.pixnet.net -

#79.ibon 相片《美圖秀秀》x - Dykpo

《美圖秀秀》x 7-ELEVEN ibon 限量免費相片列印活動又來啦!快來印你的聖誕相片… 美圖秀秀《美 ... 【實用教學文】姓名貼在家自己做,7-11 ibon 120張姓名貼只要40元!! 於 www.lackscierung.me -

#80.7-11印明信片出錯,意外發現「隱藏版服務」!網友大讚長知識

台灣便利超商提供的服務可以說是應有盡有,光是影印就延伸出各式各樣的操作。一名網友日前至超商列印自製明信片,沒想到成品卻與過往拿到的不同, ... 於 www.storm.mg -

#81.自己的明信片自己做!7步驟光速紀錄心中最美好的風景

到這步就完成70%,幫自己拍拍手♪(´▽`)接下來就是到影印店或是超商印出來就可以啦!為求方便,我先用711的列印測試,首先先把照片上傳到ibon雲端列 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#82.拍攝到輸出一手包辦!(彌月小卡急件) - 媽咪拜

自從人手一台智慧型手機,不只是成為拍照達人,也意外的發掘自己的新 ... 若希望是相片紙,可以將做好的照片拿至相館或是找尋相片立可得的據點列印。 於 mamibuy.com.tw -

#83.#分享ibon明信片列印使用教學#文長| 女孩板| Meteor 學生社群

分享#圖專屬於自己的明信片 #ibon. 嗨大家(. 廢話不多說但幹話蠻多的教學開始♥️♥️♥️ 手機操作( step 1 先去下載ibon專屬的app 不要吝嗇你 ... 於 meteor.today -

#84.【日常】第一次用ibon主題圖框印明信片萬聖節過了也要分享

全台7-11都有、步驟超簡單的自製明信片! 期限: 到2019.11.5而已,快快去印~~ 有一陣子很喜歡用ibon印明信片寫給朋友當生日禮物後來去711也會被印表機 ... 於 yihsuan316.pixnet.net -

#85.ID Photo :用iPhone 快速製作證件大頭照列印

我個人是使用手… ibon上直接選擇「 代碼輸入/QR Code掃描」,小依自己覺得QR Code ... 用ibon列印手作小繪本宅家不無聊親子一起動手做完全超適合#ibon列印#手做DIY #黑 ... 於 www.autoescuelalaureano.es -

#86.Ibon 印貼紙

只需要下載Ibon App在自己的手機上操作,. ... 橡皮圖章,回墨章,印章,貼紙印刷,客製化貼紙,客製化印章,貼紙印刷胸章少量訂做,紙膠帶,台灣破萬 ... 於 smilewall.it -

#87.圖片檔案如何在7-11印出來?LINE + ibon雲端列印隨時都能印!

... 表機、也不用準備隨身碟,只要準備手機、LINE加入ibon好友,上傳檔案後就能在我們附近的7-11便利超商把文件、圖片打印出來,臨時需要印手機裡的文件就可以這樣做。 於 kkplay3c.net -

#88.明信片製作ibon的推薦與評價,DCARD、FACEBOOK、PTT

想請問一下 想要影印自製的明信片是到一般影印店就可以嗎? 那自行設計的是雙面請問要怎麼印? (一面圖/一面書寫+貼郵票的) 那紙質是店家有可以挑選還是要自行找帶去 ... 於 house.mediatagtw.com -

#89.【免費明信片分享】生日明信片X 7-11 ibon列印教學

以上列印明信片步驟是不是非常簡單啊,只要做過一次,就會非常上手囉。 未來蛋寶們也可以將自己帥氣美美的照片上傳至ibon雲端列印網,. 於 tlcbcyn.pixnet.net -

#90.7-ELEVEN ibon 列印照片、明信片教學 - GT Wang

本篇介紹如何利用ibon 雲端列印網上傳照片,然後到7-ELEVEN 門市用ibon ... 阿玄第一次拿到用自己拍攝的鳥類照片做成的明信片,非常高興的一直看。 於 blog.gtwang.org -

#91.ibon 印照片ibon

ibon 便利生活站服務說明手機和電腦裡的照片也都能輕鬆列印,是相片也是明信片喔! ... 【實用教學文】姓名貼在家自己做,7-11 ibon 120張姓名貼只要40元!! 於 www.digitamber.me -

#92.小卡- 3分鐘印好平均1張3元(7-11 ibon 4X6相片列印無敵好用)

購物狂女王Venus. Thursday, 18 Dec 2014. 【結婚】自製婚禮謝卡、小卡– 3分鐘印好平均1張3元(7-11 ibon 4X6相片列印無敵好用). [ 結婚 ]. DSC04448_nEO_IMG. 於 venuslin.tw -

#93.7 11 印卡片

用7-11的彩色列印來做2012的貓頭鷹月曆吧!!! - ミドリシープ. 網友推薦ibon印名片- 自助旅行最佳解答. Ibon 印名片- 軟體兄弟. 用手機ibon app登入自己的會員帳號可以 ... 於 vachmo.com -

#94.ibon 雲端列印網

ibon雲端列印 ... [07.03] ibon手作專區自己動手做做看 · [04.14] ibon 4x6相片列印可以怎麼玩? [10.29] ibon手機列印好方便! 於 print.ibon.com.tw -

#95.방탄소녀단::閔玧智台灣石頭站::\'ㅅ'/ | Facebook

8000讚活動#如何做出ibon手幅#PCver ❤️以下以金泰亨小朋友作為示範❤️ [程式] PhotoScape ... Step.3 修圖我的個人習慣你不修也可以有很多功能可以自己都試一下。 於 zh-hk.facebook.com -

#96.20170203 ibon明信片DIY 初體驗@ 小小鳥的小小天地

ibon明信片製作教學- 但7-11ibon推出的相片列印功能還額外提供了可以做明信片使用的功能,以自製明信片影印來說,1張6元真的是很便宜的,而且還可... 於 info.todohealth.com -

#97.#課表ibon Instagram posts (photos and videos) - Picuki.com

class schedule ⇛Rowoon & TaeYang 第一次嘗試自己做了課表(雖然遲到有點久(因為我開學之後才想到完整版課表放在精選『課表』內大家可以 ... 於 www.picuki.com