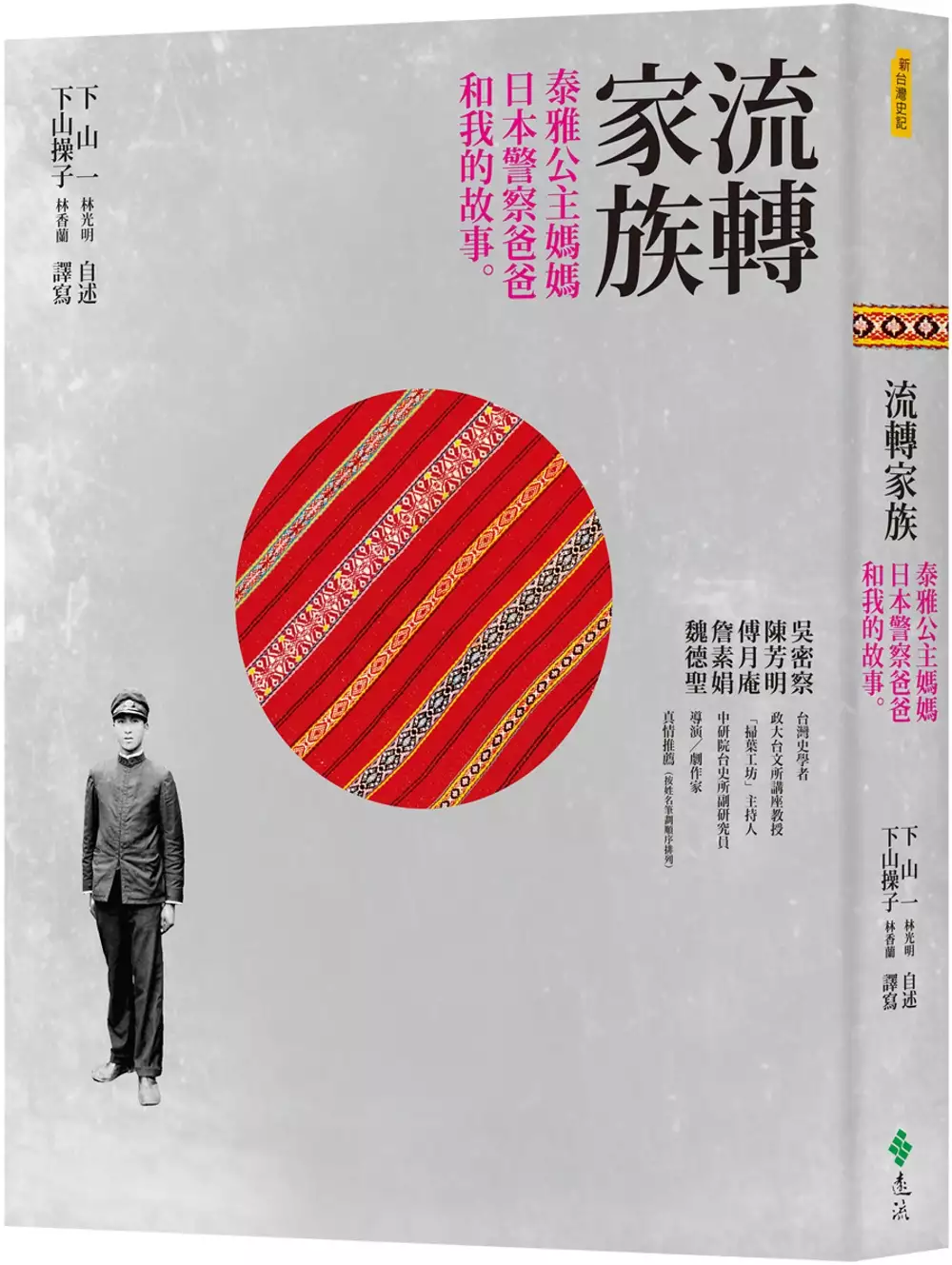

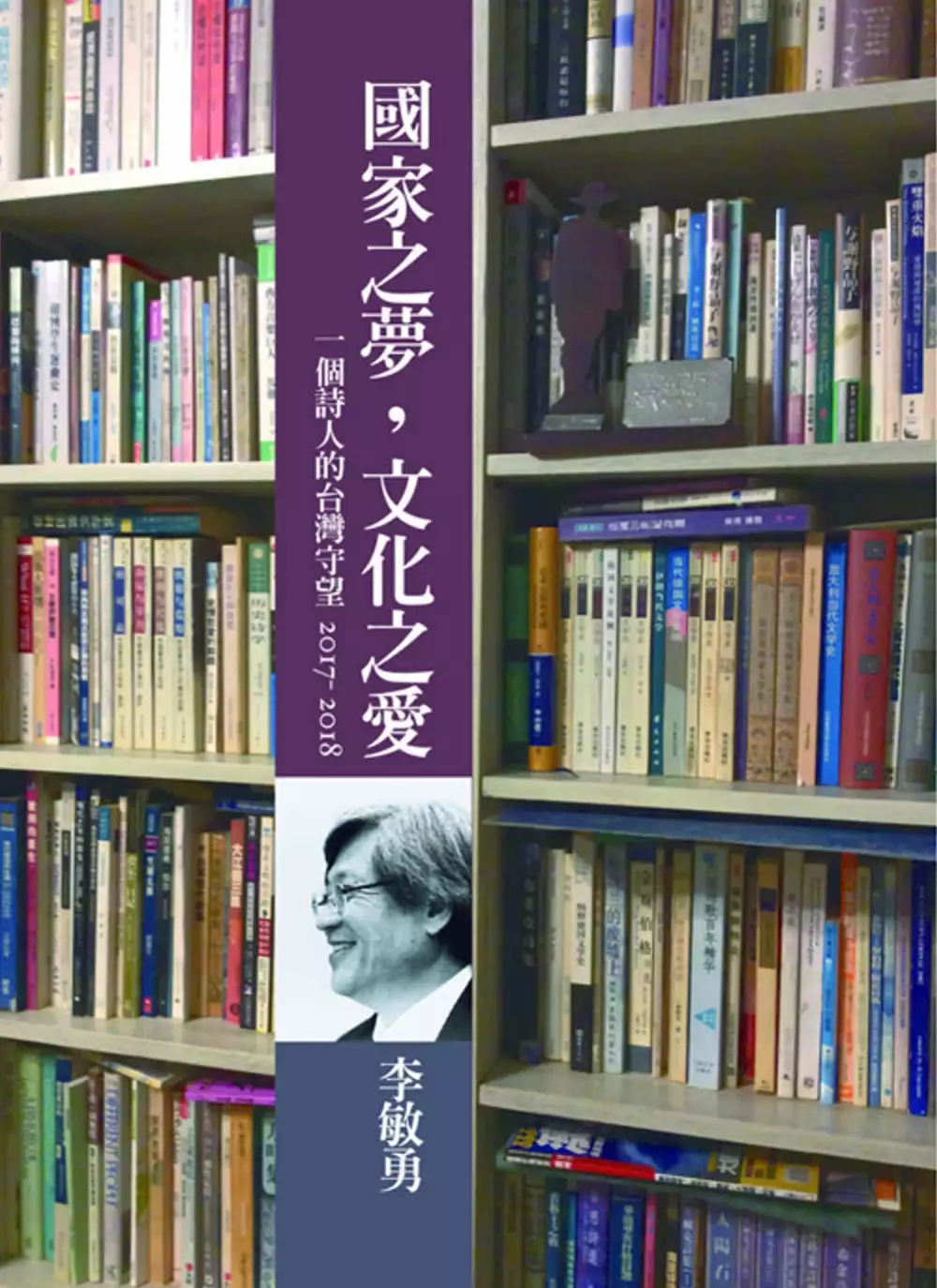

思慕昔台中的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦下山一(林光明),下山操子(林香蘭)寫的 流轉家族:泰雅公主媽媽、日本警察爸爸和我的故事 和李敏勇的 國家之夢,文化之愛:一個詩人的台灣守望2017~2018都 可以從中找到所需的評價。

另外網站愛吃SUSU!! 台北台中高雄台南美食旅遊on Instagram也說明:1599 likes, 14 comments - 愛吃SUSU!! 台北台中高雄台南美食旅遊(@iamirenesu) on Instagram: "【台中• 思慕昔】 ✔️玫瑰草莓荔枝雪花冰220元✔️宇治金時秋栗..."

這兩本書分別來自遠流 和允晨文化所出版 。

南華大學 視覺藝術與設計學系 曾惠真所指導 徐圓榕的 戀梅物語-徐圓榕繪畫創作論述 (2020),提出思慕昔台中關鍵因素是什麼,來自於油畫創作、現代主義繪畫、抽象畫、戀梅物語、梅花。

而第二篇論文國立成功大學 台灣文學系 林瑞明所指導 黃信彰的 蔣渭水形象及其歷史再現 (2013),提出因為有 蔣渭水、形象、歷史再現、反殖民、抗日的重點而找出了 思慕昔台中的解答。

最後網站台北美食。思慕昔,曾被CNN大幅報導介紹, 紅到外國去,觀光客 ...則補充:台北美食。思慕昔,曾被CNN大幅報導介紹, 紅到外國去,觀光客必吃的芒果冰店 · 店名:思慕席本館 · 地址:台北市大安區永康街15號 · 電話:02-23416161 · 營業 ...

流轉家族:泰雅公主媽媽、日本警察爸爸和我的故事

為了解決思慕昔台中 的問題,作者下山一(林光明),下山操子(林香蘭) 這樣論述:

★榮獲金鼎獎、台北國際書展大獎、開卷好書獎三大獎項肯定 ◎日本時代,五年理蕃政策下,第一對由總督府指派的「政略婚姻」 ◎一段日本過台灣的泰雅物語──具有多元歷史意義的非典型「台灣家族」故事 ◎角色鮮明.情感真摯.珍貴歷史影像上百幀 一個非典型「台灣家族」的顛沛流離史 一則於時代洪流中尋找認同的真實傳奇 一紙留落在歷史現場,平凡卻動人心魄的「在場證明」 他的爸爸是日本警察,他的媽媽是泰雅公主,總督府是他倆的媒人…… 貝克.道雷是泰雅族最大部落馬烈巴社的大公主,聰慧手巧,美麗賢淑,追求者絡繹不絕,但她卻除非雅烏依.諾幹誰都不嫁,因為這個泰雅男子和她理

念相同,即使受盡嘲笑,也不肯出草殺人。 下山治平是英姿俊發,雄才大略的日本青年,日本時代初期派任來台擔任軍警,參與殖民事業征服強悍泰雅族的艱困任務。在他的故鄉,執著的初戀情人正癡等著他。 然而命運總不由人,當下山治平被任命為馬烈巴駐在所警部主任後,在總督府政略婚姻的命令下,貝克.道雷為拯救抗日的頭目父親和族人的性命,無可奈何地點頭答應與下山治平成婚。 不過,這樁原為政策推動的婚姻,卻在一次下山治平因傷住院下有了變化。因住院期間,貝克.道雷衣不解帶的關護,讓下山治平數度從死神的手掌中脫逃,每回從昏迷中甦醒,只見到貝克對他無微不至的照料,原本僅虛情假意的對待並計畫回日的下山治平,

此時終於改變態度真心接納貝克,並決定與她長相廝守。 但和樂的家庭生活,因下山治平日本初戀情人勝又仲子的出現,而產生動搖。最後,下山治平終究帶著仲子和其所生子女返回日本;而堅持留在台灣的貝克.道雷和其幾位子女,則經歷了驚天動地的霧社事件,以及二次大戰日本戰敗投降的變局──這政治情勢的丕變,讓身分特殊的他們從此被視為「亡國奴」……究竟,在時代洪潮的流轉與擺弄中,他們的命運會被帶往何處? 本書是由身上留著日本與泰雅兩種血液的下山家族第二代下山一(林光明)自述、第三代下山操子(林香蘭)整理譯寫而成。書中描述著家族與時代的故事,讀者從中能看到異文化短兵相接的衝撞、國族認同的掙扎與困惑、有真情

的互許與欺騙的心痛,還有天地人子叩問「我是誰」的永恆提問…… 名人推薦 吳密察(台灣史學者) 陳芳明(政大台文所講座教授) 傅月庵(作家/資深編輯人) 詹素娟(中研院台史所副研究員) 魏德聖(導演/劇作家)

戀梅物語-徐圓榕繪畫創作論述

為了解決思慕昔台中 的問題,作者徐圓榕 這樣論述:

研究者從事繪畫創作和美術教學已有二十餘年,因為具有工藝設計與視覺藝術的學術背景,所以對於美術、玻璃工藝、陶藝等藝術創作都有濃厚的興趣。研究者早期的創作以西方繪畫中常見的靜物與花卉題材的小品習作居多,在研究所期間主要則以油畫創作為研究方向。本論文題為「戀梅物語-徐圓榕繪畫創作論述」,不僅僅是要抒發研究者對故鄉梅山的思慕之情,也希望傳達對家人與往昔記憶的深厚情感。 本論文以文獻分析法、品質思考法和行動研究法三種方法進行研究,研究的宗旨在於:1.以研究二十世紀現代主義繪畫中的立體派風格與抽象畫為主軸;2.以油畫和多媒材的繪畫創作形式完成「戀梅物語」系列作品;3.透過描繪梅山景物和梅花的作品與

戀梅者產生共鳴與回響。在文獻探討中,研究者將探討東西方相關領域的重要畫家,例如:康丁斯基、畢卡索、夏卡爾等人的作品與藝術風格,以及分析東方藝術家廖繼春、蘇憲法、趙無極等人的藝術作品與藝術理念。透過品質思考法加以反省,並對研究結果與創作作品提出修正。最後,期望可以提升個人的創作內涵與繪畫技巧。 透過本文的研究,除了要抒發研究者對故鄉梅山和對家人的愛戀情感之外,也希望在創作的繪畫形式上尋求個人的突破,使能夠洞察到外在自然與精神境界的不同,讓生命歷程與內在心靈產共鳴與體悟。

國家之夢,文化之愛:一個詩人的台灣守望2017~2018

為了解決思慕昔台中 的問題,作者李敏勇 這樣論述:

《國家的夢,文化之愛》繼《文化窗景與歷史鏡像》,《尋覓家國願景》,《文明之光,國家之影》,《台灣,自由之路》,《邁向重建時代》,是我一系列自一九九九年「一個詩人的台灣守望」二○一七年到二○一八年的新結集。我自一九九年五月起,在自由時報「鏗鏘集」,每週一篇的專欄篇章,以「文明批評」自我期許,是對政治、經濟、文化的廣泛視野,秉持世界畢竟朝向更文明的社會發展,以文化之眼進行的觀照,更及台灣與世界。 我的國家之夢是交織著文化之愛的。在詩與文學志業持續不輟追尋的我,之所以從一九八○年代末開始介入時論推進,是因為深信文化才是國家的底[蘊,所謂想像共同體的國族論立基於文化構造,徒有經濟貌,沒有文化

,政治體質無法選擇的競奪力提升。 生活在台灣的人們應該有新國家的共同想像,這就是共同的國家之夢。台灣的國家之夢要有文化之愛,以文化的優質性和經濟的福祉化和豐富,提升政治民主化。台灣是一個原本有原住民在田野奔跑,從唐山來台,跨越黑水溝的福台語族,福客語族共同耕耘,西班牙人荷蘭人區域殖民,明鄭短期王朝,清帝國治理,割讓給日本殖民五十年,二戰後國民黨中國代表執政,進佔統治,在民主化後台灣轉型追尋正常化的國家。原住民文化,古中國文化,日本文化和近代中國文化是台灣文化的成分,台灣的新國家,應該是化傷痕為勳章的生活在這個國度人們的國家之夢。 作者簡介 李敏勇 台灣屏東人,一九四七年在

高雄縣出生,成長於高高屏。大學時代修習歷史,以文學為志業的人生歷程,反映在主編《笠》詩刊、擔任「台灣文藝」社長及「台灣筆會」會長的經歷。而為了在詩中應許的社會改造與國家重建,參與許多社會運動與公共事務,曾為「鄭南榕基金會」、「台灣和平基金會」、「現代學術研究基金會」董事長,並在許多報紙、雜誌專欄從事文化與社會評論。出版過《人生風景》、《文化風景》、《彷彿看見藍色的海與帆》、《漫步油桐花開的山林間》、《思慕與哀愁》、《自白書》、《顫慄的風景》、《台灣進行曲》、《自由啟示錄》、《革命之花》、《沈默抵抗》、《雲的語言》、《暗房》、《鎮魂歌》、《野生思考》、《戒嚴風景》、《傾斜的島》、《心的奏鳴曲》、

《青春腐蝕畫》、《島嶼奏鳴曲》、《文化窗景與歷史鏡像》、《尋覓家國願景》、《文明之光,國家之影》、《台灣,自由之路》、《邁向重建時代》,並編集《聽,臺灣在吟唱》、《聽,世界在吟唱》。除了詩創作外,也出版詩解說、研究,譯讀當代世界詩,並著有散文、小說、文學評論和社會評論集等約七十餘冊。 曾獲巫永福評論獎、吳濁流新詩獎、賴和文學獎、國家文藝獎、台北西區扶輪社台灣文化獎、2012王康陸博士人權獎(美國)。 序 共同的夢,共同的愛 一、國家之夢,文化之愛 新國家願景 軍公教現象 畫蛇添足,歹戲拖棚 國家一體,南北一體 公路主義 鐵道主義 種樹的日子 天猶未光 那一年,

死滅的春天 大學失道 看看韓國,想想台灣 地域活化交通視野 回歸之路,分離之途 呼吸自由的空氣 中國就是不自由、無人權!? 世代失落 民進黨執政,人民作主 世代正反,時代光影 從漂流到定置,從瘖啞到發聲 新政治!新經濟!新文化! 國家失去了,黨也失落了 國家焦慮 書的這一扇窗 國家迷惘 未形成的都市 遞出橄欖枝,但想想︙ 二、文化、文化、文化 光復 劫收;回歸 淪陷 政治意識的迷亂 在戒嚴枷鎖的裂痕求生 信仰的虛實光影 文化邏輯,經濟邏輯,政治邏輯 城市人口迷思 世界的台灣,台灣的台北 台灣夢 文言枷鎖、教育鐐銬 台獨VS.獨台 新語格、新人格 什麼時代了 東亞視野 脫迷障、脫迷惘 歷史與

現實 權力秉性,政治格局 小小英VS.習大大 超級市長 國家的存在 語文教育,文化視野 政商魅影 左與右 新憲,國家出路 轉型不易,正義難彰 文化!文化!文化! 近代秩序 三、自由,作為一種價值 自治體,文化力 告密者,三腳馬 幽靈現象 權力舞台 大學之道 自由之愛 民主之夢 年假,書香 化傷痕為勳章 買台;賣台 崇毛拜蔣 侯友宜現象 褒,貶 自由,作為一種價值 轉型、正義、夢 給掌握中時光的輓歌 成也柯文哲,敗也柯文哲 看南韓、北朝,想台灣 民主化,反動現象 在殘餘國家和新生國家之間 大愛、小愛;公義、私利 站起來面對中國 筆和劍 身影 世界在改變,台灣呢? 身體與心靈 四、政治改革

,文化運動 政治改革,文化運動 裝飾性頭腦!? 政治家內閣?官僚內閣?學者內閣? 恐怖情人,霸凌現象 威權遺毒,黑暗力量 三個台灣人,一種時代風景 偉大的城市?迷惘的都會? 國家之夢、文化之愛 政治狀況 運動精神 現象,價值 分進合擊,而非分道揚鑣 創意的城市,榮耀的首都 國慶的迷惘,國家的追尋 正反政治 民主的成果、自由的價值 說罪說恥,太沉重!? 花見新台中,發現新台灣 許諾新願景、召喚高雄人 綠藍紅競逐、政治黑白來 台北的選擇,台灣的考驗 迷亂共同體 迷惘的島國 院轄市迷思 序 共同的夢,共同的愛 《國家的夢,文化

之愛》繼《文化窗景與歷史鏡像》,《尋覓家國願景》,《文明之光,國家之影》,《台灣,自由之路》,《邁向重建時代》,是我一系列自一九九九年「一個詩人的台灣守望」,二〇一七年到二〇一八年的新結集。 說時論集,因為這是我自一九九年五月起,在自由時報「鏗鏘集」,每週一篇的專欄篇章。但我以「文明批評」自我期許,是對政治、經濟、文化的廣泛視野,秉持世界畢竟朝向更文明的社會發展歷史觀,以文化之眼進行的觀照,更及台灣與世界。 人,台灣人,台灣國民,世界公民,是我的國家重建和社會改造論視野。台灣經歷日本殖民,戰後國民黨中國殖民,經由民主化,自由與人權已獲開展,但仍無法從殘餘,虛構,他者的中國流亡國家,

蛻化為新生的正常國家,是什麼病理? 「一九九九年,台灣已進入總統直選,李登輝以台灣人,中國國民黨籍及他所謂特殊兩國論治理的後期,也是進入二〇〇〇年,陳水扁以台灣人,非中國國民黨籍,而是民進黨輪替執政的前夕。在台灣的中華民國自此後進入政黨輪替,一個中華民國各自表述的國家狀況。 陳水扁二連任八年政權,馬英九二連任八年政權,蔡英文再於二〇一六年,為民進黨再執政權,台灣這個不正常國家在民進黨的台灣中華民國與中國國民黨的中國中華民國,擺盪於認同分歧之間。因為國際形勢不盡支持改變現狀,加上中華人民共和國挾走資化的經濟發展情勢,台灣政治的擺盪無法因確立國家正常化而定置。一個應該只是自由、民主、人

權的生活共同體無法以真變、正常、健全、國家活躍於世界。 持續每週一篇在自由時報「鏗鏘集」的專欄,成為我守望台灣的觀照和寄語,在並不真正重視文化,只重經濟的物質性,而且對政治、經濟、文化的社會性,不全面觀照的我們國度。相對於政治人物以競選為重心的政治工程,相對於企業家人物以競逐財富的經濟工程,文化並不反應在現代國民意識和生活志向,這正是國家視野未能真正形成的原因。 我的國家之夢是交織著文化之愛的。在詩與文學志業持續不輟追尋的我,之所以從一九八〇年代末開始介入時論推進,是因為深信文化才是國家的底[蘊,所謂想像共同體的國族論立基於文化構造,徒有經濟貌,沒有文化,政治體質無法選擇的競奪力提

升。 經歷明治維新,但因富國強兵的船堅炮利,競逐列強之夢,導致二戰戰敗成為文化意義廢墟的日本,詩人田村隆一「國家是重要的,國家也是危險的」是我的國家觀。台灣正在國家最重要的階段,而中華人民共和國則顯示了國家是危險的階段。進入國家,然後國家無形化是我的政治視野。 被殖民的台灣人,進入「被殖民式症候群」,對自己尚未正常化的國家,無關緊要;殖民台灣的中華黨國意識論者,在「殖民症候群」未能解脫,墨守在已被推翻取代的國家名號軀殼,國家是什麼?都在迷惘之中。 以「國家之夢,文化之愛」,「文化、文化、文化」,「自由,作為一種價值」,「正治改革,文化運動」,自二〇一七年一月四日到二〇一八年十

二月二十五日,從「歷經李登輝時代的不完全變革,陳水扁時代的改革中挫,蔡英文政權承擔後繼的更大責任。」是民進黨完全執政的寄語;而兩年的政治情勢發展是二〇一八年十二月下旬,九合一地方選舉,民進黨慘敗的〈迷亂共同體〉,「迷惘的島國」喟嘆。 台灣還有國家之夢嗎?為何自一九八七年解嚴,民主化運動的發展,並未能重建台灣這個國家?政治人物在「中華民國」體制競奪權力,輪替掌權,而正常真實的國家未能真正實現。期待民進黨執政、建立台灣新國家,似乎也讓支持者厭倦這種努力。現代性的國家建構,和後現代性的國家解構似乎同時存在。問題是,台灣並沒有進入真實正常國家。 生活在台灣這個某種意義上生活共同體的人們,一

些人在黨國意識論者的中華民國國家體制,一些人在未真正形成的台灣國家體制。其實,兩者都存在著國民人格的病理,前者是未脫掉的舊衣裳;後者是未穿上的新衣裳,解釋這種狀況的文化力並未真正形成。國家的迷惘迷障,甚至迷失,只有共同起造建構真實正常新國家,才能去除。但是,台灣社會的文化條件並不能解決這種病理,黨國體制深化的教育和傳播馴化了幾世代人,而新起世代的國家價值未必形成。 台灣必須經由共同體意識支持的文化運動,型塑新國家,一個不分先來後到,生活在這個島嶼人們的新國家。一九八五年到一九九四年被日本殖民五十年,台灣人異於一九四五年接收。據台統治的中國人。一九四九年流亡來台的中華民國人民,到二〇一九年

已七十年,中華人民共和國人民不也已認為都是台灣人嗎? 生活在台灣的人們應該有新國家的共同想像,這就是共同的國家之夢。台灣的國家之夢要有文化之愛,以文化的優質性和經濟的福祉化和豐富,提升政治民主化。台灣是一個原本有原住民在田野奔跑,從唐山來台,跨越黑水溝的福台語族,福客語族共同耕耘的島嶼,西班牙人荷蘭人區域殖民;明鄭短期王朝;清帝國治理,割讓給日本殖民五十年;二戰後國民黨中國代表接收,進佔統治,在民主化後台灣轉型追尋正常化的國家。原住民文化,古中國文化,東京化歐洲新文明的日本文化和近代中國文化是台灣文化的成分。台灣的新國家,應該是化傷痕為勳章的生活在這個國度人們的國家之夢,也是共同的願景。

新國家願景 迎向新年代,正常國家都會有新願景。在台灣這個「國家」,不只要有「國家」新願景,更要有新國家願景,並非放放焰火、升升旗,這回事。 蔡英文政權在二○一六年春再度取代中國國民黨,並在國會過半形成民主進步黨的完全執政,人民的期待多,面對的挑戰也大。儘管考試院、監察院的累贅二權仍然存在,但新政權肩負重大的政治責任,成敗關係到台灣是否能脫歷史悲憤,走向昂然的新歷史。 蔡英文政權小心翼翼,以「維持現狀」尋求在國際強權、美中角力下的平衡,「維持現狀,就是落伍」,這一銘言早就在國內一個財團創業時被引為企業格言。企業若維持現狀就會被淘汰,遑論國家。 「維持現狀」是護身符,也是綑身索。台灣不屬

於中華人民共和國,現狀與中國分立,具有民主和自由。這個意義與價值的維持是應該的。但如何確立?難道不應該要成為一個真正真實、正常的國家嗎? 是不是一個真實、正常國家,有客觀的認知條件,是法現實而不只是情與理的觀照。是不是一個好的國家,有主觀的判斷,是另一回事。台灣的文化課題存在著一種盲點,反映在對自己「國家」的認知概念和思維。 癥結仍然在於台灣內部的差異認同。一九四五年代表盟軍據台進佔,於一九四九年從中國流亡來台的殘餘中國:「中華民國」跟隨者、認同者,尤其中國國民黨許多黨人,無視於昔日蔣介石國家已亡論,以及日後的現實,仍墨守這個被中國國民黨追捕的國家意理。 大多數台灣人,甚至一九四九年後移入者後

代,認知到台灣不屬於中國,但仍然存在著「中華民國」的迷障與迷惘。以總統直選就確立新的國家主權,其實不必然。這種走一步算一步的保守心態,缺乏進取的格局,不能建構新的國家共同體國民意識。 台灣尚須脫胎換骨,以新的共同體意志與感情建構新國家。這不只是經濟課題,也是文化課題,有物質構造也要有精神構造。蔡英文政權要有革命性才能有所創造。不只是社會改造的努力,也要有國家重建的思維,經歷李登輝時代的不完全變革,陳水扁時代的改革中挫,蔡英文政權承擔後繼的更大責任。 二〇一七年一月四日

蔣渭水形象及其歷史再現

為了解決思慕昔台中 的問題,作者黃信彰 這樣論述:

蔣渭水(1890—1931)一生倡立4個深刻影響全台灣的重要事業;其一為史上第一個全台性的文化組織「台灣文化協會」,其二為第一份台灣人的報紙「《台灣民報》」,其三為第一個具有現代意義的政黨「台灣民眾黨」,其四為第一個全台性的工會組織「台灣工友總聯盟」。從紀念活動的廣泛、高速公路的命名,以及國幣肖像的選任等當代歷史人物形象的再現頻率來看,毫無疑問地,蔣氏確為一位近年來在台灣社會異軍突起,並且最受矚目的本土歷史人物。然而,在這些不斷被「書寫」與「重寫」的再現過程中,歷史再現的蔣渭水究竟具有哪些形象?以時序刻度觀察蔣渭水逝世後的數十年時光,則有階段性的概略性形象再現演變。蔣渭水逝世後,在日本軍國主

義的戰爭動員要求下,曾經撼動殖民政權的蔣渭水,其在世行誼竟幾乎蒸發般地在台灣日據後期歷史中消失,在這段時間的情治機關操作中,蔣渭水幾乎成為台灣社會不敢提起的「共業」。直到戰後回歸大中華圈的年代裡,雖然仍為大部分台灣人不敢大肆張揚,或者無從認知的遺忘意志,但卻被高舉中華民族大纛的血脈相連主義者,以籠絡性的紀念活動被短暫提起而成為朝野的「共榮」。其後,在威權統治的年代中,蔣渭水亦在特殊的時節裡被執政者和部分黨外運動人士,以「一個蔣渭水、各自表述」的特殊形象而被奉為反抗意識的「共祖」。依據霍爾(Stuart Hall)之見,文本/語言是文化上表達思想、觀念和情感的價值以及意義的主要載體,並被作為一種

再現系統的基礎來運作;透過文化和語言,意義才得以被生產、循環。是以,歷史人物的形象再現,潛藏著權力位置和文化資本佔有的內涵。此外,透過徵候式閱讀,解析文本中的難言、沈默與缺席,則有助於發掘作者為文的真正內心,此為本論文主要操作的文本閱讀方式,亦為筆者藉著紀錄蔣渭水之文本及相關歷史登載來發掘其面貌呈現之主要研究策略。本論文《蔣渭水形象及其歷史再現》,研究主軸為針對蔣渭水1931年身歿後所受之哀榮與評論進行討論,研究範圍係起自1931年蔣渭水謝世,迄於1979年底的近50年間,相關人等曾為他撰寫之學術研究、一般評論、史傳記載等文史資料為主要觀察標的,並輔以專對蔣渭水為主述之新聞報導、追思活動、辯論

會、紀錄片、紀念圖騰(例如國幣發行、紀念公園成立、道路命名、紀念團體)、文物特展、海報文宣、紀念歌曲與音樂劇本等為參考,俾以視為後人「再現╱建構」蔣渭水形象之文本,進而整理分析出前揭形象下,在不同時期中「各取所需」的蔣渭水。從本論文中發現,歸納眾多參與「蔣渭水形象再現」者,其潛意識中文本之意義生產的屬性,即牽涉到近百年來台灣人階段性個人想像需求、國族意識、文化共享意義與歷史建構過程等多重象徵意義的討論;換言之,自1931年蔣氏的肉身殞落消逝之後,其精神形象卻經由同志、追隨者、統治階層以及後世人的文本生產,著手開始進行大規模的再造;經由本論文的觀察,更發現到不同時期的蔣渭水形象接受史,其實正反映

出各時代台灣人在不同歷史進程中、不同權力位置的需求史。如此的觀察除了有助於瞭解台灣社會中關於蔣渭水形象再現的轉向,同時對於文本明言與未曾言明之間的歧異,以及與受到隱藏的深層訊息也有所揭露,應當足以相當程度地還原文本作者被壓抑(或自我壓抑)的書寫意圖。此外,就文化研究角度來看,本論文之實證成果,也反映出一個曾遭多重殖民的現代化多民族國家與人民,其所呈現出的重層歷史記憶與多元國族想像。因而吾人得以見到在過往的歷史再現軌跡中,於不同歷史情境與個人需求下均生產出迥異的蔣渭水形象,甚至還幾度牽涉到形象詮釋權的爭奪,蓋每一位權力書寫者似乎都試著以一己之論為言,塑造屬於自己心目中的蔣渭水形象;此情斯景,不論

日本殖民時代、戰後初期,以及鄉土文史崛起的1970年代皆然。例如,日治時期統治階級為取得壓制反殖民陣營正當性,刻意營造出蔣渭水破壞內台融合的「激進民族主義者形象」,以資對抗蔣氏同志口中「台灣人的救主」所凝聚的反對力量;戰後國民政府與黨外反對團體則均藉著蔣渭水的「革命家形象」,假意攻訐早已不在場的「日寇」,俾以型塑政治立場上居於對立位置的他者形象;在反殖民同志思慕華年的日記與回憶錄中,蔣渭水的英年早逝誠然是個人「映襯與期待」的完美形象;此外,在1970年代蔣渭水傳紀中被生產的「先覺者角色」,到了二十一世紀初則又因為政治需求而更加強化為「台灣的孫中山」的「追隨者形象」。然而,正是這些時代氛圍與歷史

需求差異,催化推擠台灣社會生產出依照不同目的所建構之各類型蔣渭水形象。由於眾多敘事位置與生產目的之不同,本論文遂得以在各章節中討論出更細部、更多樣的蔣渭水形象刻畫;筆者斷言,這些不同的歷史敘事及人物再現工程所指向的,正是各個時代氛圍與歷史需求差異,逐步催化、推擠、累積、建構台灣社會生產出各類型蔣渭水形象。在本論文的結論中提出,經整理各個不同時代、不同人物與不同位置下所再現的蔣渭水形象後,吾人發現有關蔣渭水的歷史敘事,經常都是各作者基於不同需求與不同目的所生產之文本。因此,如果以「蔣渭水作為方法」來討論,即必須消解蔣渭水的實體存在,而這是否表示當代並不存在客觀而真實的「蔣渭水」?僅只存在著將「蔣

渭水」作為思考台灣歷史議題的媒介後,所衍生的形形色色歷史議題?若然,何來如此龐大而多樣的「文本」?何來如此重層而矛盾的「形象」?事實上,只是「使用」蔣渭水的方法與目的各有不同罷了。於是,本論文最後還原出來的是數十年來蔣渭水形象被如何再現,以及反應出各種思考台灣歷史議題者的不同立場。

思慕昔台中的網路口碑排行榜

-

#1.今年前4月觀光市場大爆發 - 財訊

... 泰國及越南,還有歐洲的法國、德國及英國等國家均大幅成長,這也讓台北市永康街的外國觀光客人潮再現,思慕昔芒果冰、鼎泰豐等店家再現排隊人潮。 於 www.wealth.com.tw -

#2.【台北美食】思慕昔| 永康街 CNN推薦來台必吃芒果冰

說到台北永康商圈美食絕對不能錯過的就是CNN推薦來台必吃的芒果冰! 思慕昔可是許多外國觀光客指定來台必吃的美食之一, 炎炎夏日即將來臨, ... 於 ayuliu.pixnet.net -

#3.愛吃SUSU!! 台北台中高雄台南美食旅遊on Instagram

1599 likes, 14 comments - 愛吃SUSU!! 台北台中高雄台南美食旅遊(@iamirenesu) on Instagram: "【台中• 思慕昔】 ✔️玫瑰草莓荔枝雪花冰220元✔️宇治金時秋栗..." 於 www.instagram.com -

#4.台北美食。思慕昔,曾被CNN大幅報導介紹, 紅到外國去,觀光客 ...

台北美食。思慕昔,曾被CNN大幅報導介紹, 紅到外國去,觀光客必吃的芒果冰店 · 店名:思慕席本館 · 地址:台北市大安區永康街15號 · 電話:02-23416161 · 營業 ... 於 wenblog.tw -

#5.「思慕昔」到台中開旗艦店踢鐵板,一年半收攤(開在一中商圈 ...

【王鈞生、唐家儀╱綜合報導】從台北市永康街起家的芒果冰名店「思慕昔」,2年前插旗台中一中商圈開設旗艦店,卻已於去年底悄悄收攤。 於 davidli.pixnet.net -

#6.「思慕昔」史上最大優惠來了!芒果雪花冰「整月買1送1」

隨著開學到來,夏季也即將進入最後尾聲,「思慕昔」趁勢推出史上最大優惠,直接即日起至10月2日,享有「芒果雪花冰系列」買1送1,想要一解煩悶消暑的 ... 於 udn.com -

#7.【東門站永康街美食】台北大安.思慕昔本館(芒果雪花冰綿密 ...

享用完「古典玫瑰園」美味的餐點過後,我們轉往附近的「思慕昔」吃芒果冰啦~我們來到永康街15號的思慕昔,這間店面鮮黃明亮,跟代表他們的招牌芒果冰 ... 於 www.alberthsieh.com -

#8.思慕昔.永康街芒果冰 台中北區美食 - 飛天璇的口袋

台中 冰品推薦:思慕昔.永康街芒果冰夏日炎炎又是吃冰的好時節,台北永康街最著名的芒果冰「思慕昔」相繼在大陸、新加坡和韓國擴點之後,5/13也進駐 ... 於 flyblog.cc -

#9.又傳高租金壓垮!知名芒果冰店思慕昔台中店熄燈 - 東森財經新聞

關店潮持續延燒,台北永康街知名芒果冰店「思慕昔」,2017年5月在台中一中街開分店,經營一年半左右,日前已悄悄熄燈了。 於 fnc.ebc.net.tw -

#10.雪酪芒果&紅豆抹茶雪花冰(永康街東門站冰店,台灣旅遊小吃景點)

這時候就想來碗退火透心涼的冰啊!於是斑比發揮愛呷鬼的精神,立馬衝去永康街15號來思慕昔Smoothie House本館吃好吃 ... 於 travel.yam.com -

#11.林欣諭- 幹部人員- 朝思慕昔 - LinkedIn

國立台中科技大學學生 · 檢舉 · 檢舉 · 活動 · 工作經歷 · 教育背景 · 資格認證 · 更多林欣諭的動態. 於 tw.linkedin.com -

#12.永康街芒果冰台中旗艦店透光水幕

永康街思慕昔的芒果冰,更被CNN和許多旅遊雜誌評選為「來台灣必吃代表美食」之一,也是日本女星渡邊直美、韓國知名綜藝節目Running Man及韓國男星宋仲基等知名明星來台 ... 於 www.epicking.com.tw -

#13.思慕昔芒果冰(昔台中旗艦店)的食記 - FonFood瘋美食

思慕昔 芒果冰(昔台中旗艦店) ; 官網:, 按此連結 ; 商圈:, 一中街商圈 ; 鄰近: ; 地址:, 台中市 北區 雙十路一段103號 ; 電話:, 04-2225-6888 ... 於 www.fonfood.com -

#14.朝思慕昔菜單與外送| 台中| 菜單與價格 - Uber Eats

使用Uber 帳戶即可向台中的朝思慕昔訂購外送美食。瀏覽菜單、查看熱門餐點,並可追蹤訂單進度。 於 www.ubereats.com -

#15.【台中美食】北區一中商圈 台中思慕昔旗艦店|永康街15號

台中思慕昔 旗艦店|永康街15號,夏日最愛,甜入你心芒果冰! 就快告白夏天了,今天想來回味一下夏天裡吃到難忘的剉冰, 記得以前在台北的時候, ... 於 sundayhello.pixnet.net -

#16.【台北。食記】思慕昔15號本館 永康街必吃排隊芒果冰。大碗 ...

人均消費:150 ~ 300 元消費日期與品項:2019/7/27,超級雪酪芒果雪花冰250 元整體評價. 於 golovetraveling.com -

#17.思慕昔芒果冰台中旗艦店開幕- 財經- 工商時報

國內知名連鎖「美而美餐飲集團」旗下雪花冰品牌「思慕昔」,繼順利進軍中國大陸、新加坡、韓國等海外市場,昨(13)日插旗台中一中商圈,打造全球最大 ... 於 www.chinatimes.com -

#18.思慕昔(台中旗艦店)超值優惠方案 - GOMAJI

思慕昔 (台中旗艦店) 思慕昔除了深受台北網紅、觀光客的喜愛,更全力支持台灣小農出產的配料,以兼具美味與營養的自然概念為初衷,希望能將台灣出產的好味道帶給大家。 於 www.gomaji.com -

#19.朝思慕昔Who Say - LINE熱點

【LINE熱點】朝思慕昔Who Say, 簡餐餐廳, 地址: 台中市北區英才路236-2號,電話: 04 2207 1630。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約掛號、叫 ... 於 spot.line.me -

#20.【台北大安區】夏天就是要吃芒果冰.思慕昔15號(本館)

Canon 5D2+Canon 40mm F2.8(此為ipeen口碑卷體驗) 永康街芒果冰店,相信大家都不陌生, 不過原本的冰店搬走後,改由思慕昔接手, 使得永康街上除了 ... 於 ireneslife.com -

#21.思慕昔(永康街芒果冰)|捷運東門站 - Klook

台北東門推薦必吃芒果雪花冰,芒果雪花冰首選永康街15號思慕昔,新鮮芒果搭配綿密的雪花冰,玫瑰草莓荔枝雪花冰、芒果草莓派對雪花冰、超級雪酪芒果雪花冰、海洋之心 ... 於 www.klook.com -

#22.【台中一中商圈】『思慕昔台中旗艦店 ... - 台南女孩凱莉吃透透

台北永康街知名的芒果冰思慕昔來台中展店啦! 不用跑台北也能吃到台北人氣美食了! 來一中逛街的朋友逛累了,可以來這裡吃冰喝飲料! 於 kellylife.tw -

#23.【台北大安】IOU CAFÉ!永康街華麗冰品!思慕昔旗下新 ...

上次在維修~~原來式改建成IOU冰店了~是思慕昔旗下的新品牌唷! ... 台中吃到飽懶人包|40間台中燒烤、火鍋、日本料理、韓式、泰式、自助餐Buffet吃到飽 ... 於 www.tony60533.com -

#24.一中商圈 思慕昔台中旗艦店 台北永康街人氣芒果 ... - 愛食記App

點我看原文:【台中一中商圈】『思慕昔台中旗艦店』台北永康街人氣芒果冰店來台中展店啦,有多款夢幻冰品任你挑! 於 ifoodie.tw -

#25.知名冰店「思慕昔」不敵高店租台中店熄燈- YouTube

知名冰店「 思慕昔 」不敵高店租 台中 店熄燈. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly, ... 於 www.youtube.com -

#26.思慕昔: Smoothie House

親愛的顧客: 您好,思慕昔台中旗艦店因租約到期,本店至2018/10/31結束營業,未來將另尋新址。由衷感謝對本店的支持,我們將持續用心地為您服務,謝謝....( 詳細閱讀). 於 www.smoothiehouse.com -

#27.【台北芒果冰】思慕昔Smoothie - SYA(賽亞)的旅遊部落格

思慕昔. 地址:台北市永康街9號. 這天下午,我來想到原永康冰館的永康15吃碗人氣夯到不行的芒果冰消暑,但實在排在門口的人潮實在有點過於擁擠。 於 sya.tw -

#28.台中北區思慕昔台中旗艦店,台北永康街知名芒果冰進駐一中 ...

思慕昔台中 旗艦店5/13-15 前100名招牌芒果冰1元5/13-20 雪花冰全面8折打卡消費送芒果酥一個地址:台中市北區雙十路一段103號電話:04-22256888 ... 於 yaoching2003043.pixnet.net -

#29.CNN推薦來台灣必吃美食「思慕昔」芒果冰5 月13日盛大開幕

(記者黃秀卿/台中報導) 國內本土知名「美而美餐飲連鎖集團」旗下之「思慕昔」品牌,近年來繼順利拓展中國大陸、新加坡、韓國等海外市場後,如今選定 ... 於 news.586.com.tw -

#30.【台北-大安區】一品山西刀削麵。思慕昔芒果冰。 天津蒽抓餅 ...

思慕昔 原本是要去吃另一間有名的芒果冰,. 可惜早搬離永康街卻還不知道啊。 比想像中還要小碗卻要價百元多喲,真是貴森森,這就加減吃了! 於 cheer198.pixnet.net -

#31.思慕昔Smoothie House 台北東門美食。兩個人吃也很可以

思慕昔 Smoothie House冰品一直都是相當喜歡的,每次到東門捷運站附近的時候,都不想要錯過的,位於永康街15號的思慕昔Smoothie House本店, ... 於 mibooma.tw -

#32.【食記】思慕昔Smoothie。複合式冰店 - 卡琳。摸魚兒趣-

【食記】思慕昔Smoothie。複合式冰店. 咖啡甜品 2012-01-09. 2010年夏天在永康街冰館附近開張的冰店,由留學於西雅圖的國內高科技公司產品經理的台灣人開設,據說是 ... 於 carollin.tw -

#33.【台中之心】 2018.02.12 興進園道篇(1),思慕昔,市長公館

[台中]思慕昔草莓雪花冰小碗今天集合地點: 台中思慕昔旗艦店(台北永康街15號)地址: 台中市北區雙十路一段103號(太平路口)假日早上11點開店,平日12點 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#34.CNN推薦必吃美食「思慕昔」芒果冰全球最大旗艦店進軍台中

CNN推薦來台必吃美食「思慕昔」芒果冰,首度進軍中部,更將全球最大旗艦店設於台中的一中商圈,將於5月13日盛大開幕。 國內本土知名「美而美餐飲連鎖 ... 於 www.takospace.com -

#35.台中北區思慕昔台中旗艦店,台北永康街知名芒果冰進駐一 ...

思慕昔台中 旗艦店. 5/13-15 前100名招牌芒果冰1元. 5/13-20 雪花冰全面8折. 打卡消費送芒果酥一個. 地址:台中市北區雙十路一段103號. 於 taiwan17go.com -

#36.るるぶ台北’14 - 第 31 頁 - Google 圖書結果

... 百果 QQ 緑“、中` ) L '剛醸遭愛韓派華寸思慕昔` ~緑茶ベースのドリンク。 ... もぎたて果汁のドリンク店名にあるス'ー“遭〝二~ ~台中に本店をも~ ~鸞駕~市内の ... 於 books.google.com.tw -

#37.「思慕昔芒果冰台中一中店_浩茗有限公司」找工作職缺

2023/6/6-845 個工作機會|Body Formula 台中一中店品牌銷售顧問【Body Formula_迪奧斯國際有限公司】、不動產營業員【永義房屋台中一中三民加盟店_爵聖不動產有限 ... 於 www.104.com.tw -

#38.【台北永康站】思慕昔Smoothie House 超級雪酪芒果雪花冰 ...

台北永康站思慕昔Smoothie House #JILL吃台北#JILL吃永康- $250-超級雪酪芒果雪花冰❤❤❤❤ - 今年夏天第一次內用芒果冰!終於可以內用了&am. 於 jill0824.pixnet.net -

#39.知名冰店「思慕昔」不敵高店租台中店熄燈@ 台北市文山區滿 ...

知名冰店思慕昔,2017年到台中一中街風光開設200坪旗艦店,沒想到經營1年半左右,悄悄熄燈,傳出是因為每個月25萬的高店租,加上來客數衝不高, ... 於 pe29301122.pixnet.net -

#40.【台北美食推薦】2023必吃台北餐廳小吃攻略!台北車站公館 ...

正餐類:吉屋滷滷(優惠券)、O'Steak法式餐廳(優惠券); 甜點飲料類:思慕昔永康街芒果冰(優惠券)、永康芋頭大王冰店 (優惠券)、東海萊姆園(優惠券) ... 於 bobby.tw -

#41.思慕昔價格2023-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點新聞和 ...

朝思慕昔是台中北區輕食餐廳,主打果昔碗、低卡便當等健康輕食料理,疫情推出外帶優惠,只要來店外帶滿$300元就享9折優惠!朝思慕昔外帶便當,有舒肥雞胸、香煎雞腿 ... 於 year.gotokeyword.com -

#42.食記台中冰品/ 美食思慕昔旗艦店從永康街南下的澎湃雪花冰一 ...

食記台中冰品/ 美食思慕昔旗艦店從永康街南下的澎湃雪花冰一中街♡愛亂吃女孩日記♡. 99. 請往下繼續閱讀. 於 enjoydaily.pixnet.net -

#43.客人不上門…名冰店「思慕昔」不敵高店租台中分店熄燈了| 生活

在台北永康街必吃的芒果雪花冰名店「思慕昔」,2017年5月風光在台中一中開設旗艦店,不料現在卻傳出來客數不高,業者在無法負擔高店租的狀況下悄悄於 ... 於 www.setn.com -

#44.北投區6月的推薦活動(更新於2023)

老虎城/台中七期商圈 ... 肉店 | 橘色涮涮屋(一館店) | 米朗琪咖啡館(中山二店) | 太和殿鴛鴦麻辣火鍋 | 貓空大茶壺茶餐廳 | 叁和院台灣風格飲食 | 思慕昔(本館店) ... 於 hk.trip.com -

#45.思慕昔芒果冰進駐台中開幕好康一元就能吃到

喜歡吃芒果冰的你注意!曾被CNN報導來台必吃美食之一的「永康街思慕昔芒果冰」,5月13日進駐台中熱鬧的一中商圈,13日開賣後至15日,每日前100名消費 ... 於 travel.ettoday.net -

#46.【試吃】思慕昔15號(本館)–人潮不斷的冰店 - J&A的旅行

之前就想吃思慕昔的芒果冰了,上一次投標沒有中,沒想到最近又推出思慕昔的卷 ... 【國內旅遊】台灣景點美食、台中景點美食、嘉義景點美食、飯店資訊 於 jatravelstory.com -

#47.台中新開幕朝思慕昔 - 波波黛莉

五月初在台中新開幕的店唷 朝思慕昔Who Say 莓莓蕉蕉$240 各種莓類水果草莓、藍莓、蔓越梅還有帶香甜的香蕉及希臘優格整體吃起來酸中帶甜 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#48.珍珠餡料超澎派, 101門市獨家「海洋之心芒果雪花冰」登場

繼去年於台中一中商圈開立旗艦店後,今年「思慕昔」正式進駐台北101美食街,特邀日籍設計師操刀門市設計,還有大型芒果冰造型背板讓大家打卡拍美照。 於 www.marieclaire.com.tw -

#49.【台中一中商圈】『思慕昔台中旗艦店』台北永康街人氣芒果冰 ...

Jan 1, 2018 10:49. 【台中一中商圈】『思慕昔台中旗艦店』台北永康街人氣芒果冰店來台中展店啦,有多款夢幻冰品任你挑! 11101. 請往下繼續閱讀. 創作者介紹. 於 kel8257.pixnet.net -

#50.永康街15號-思慕昔台中旗艦店 - 舞夏設計

思慕昔 Smoothie (台北永康街15號冰店). 台中旗艦店. 台中市北區雙十路一段103號. . . 設計理念本案外觀採用了兩百多個分散的特製燈具, 於 www.woosha-design.com -

#51.苦撐1年多台中旗艦店收攤「思慕昔」鎮不住金三角店面 - 幸福租

從台北市永康街起家的芒果冰名店「思慕昔」,2年前插旗台中一中商圈開設旗艦店,卻已於去年底悄悄收攤。 該店前手租客為85度C,經營逾8年,不堪房東從月租 ... 於 rent.twhg.com.tw -

#52.【台中】思慕昔台中旗艦店。台北永康街知名店家來台中摟

1 相信大家對台北永康街的芒果冰都很熟悉吧位在台中一中街的思慕昔就是他下來開的分店喔因為當天下雨的關係就沒拍他的外觀了但在雙十與太平路交叉口一 ... 於 londonlove.pixnet.net -

#53.[台北] 思慕昔Smoothie 冰品@ 永康街新話題冰店…but…

[台北] 思慕昔Smoothie 冰品@ 永康街新話題冰店…but… · 01.jpg. 來到這,哇~招牌還真大咧~ · 02.jpg. 生意很好~服務人員根本來不及作~ · 03.jpg. 雪花冰 ... 於 www.bigfang.tw -

#54.【作品】台中分店思慕昔登場!! - 竹向室內裝修設計有限公司

繼思慕昔在永康街大受好評後台中也開了第一家加盟店他的前身是牛乳大王是一間三角店面第一次去看到店面時覺得空間很大而且打從心裡覺得這真是一個好 ... 於 dadc6600.pixnet.net -

#55.超過10年沒有吃到永康街冰館的芒果冰-思慕昔二館

雪莉的數位生活 > 美食 > 超過10年沒有吃到永康街冰館的芒果冰-思慕昔二館 ... 111年國中會考錄取台中一中、台中女中人數統計. 於 shirley.tw -

#56.又傳高租金壓垮!知名芒果冰店思慕昔台中店熄燈

關店潮持續延燒,台北永康街知名芒果冰店「思慕昔」,2017年5月在台中一中街開分店,經營一年半左右,日前已悄悄熄燈了。 於 tw.yahoo.com -

#57.CNN推薦來台灣必吃美食永康街「思慕昔」芒果冰進軍「台中 ...

【記者張世昌/台中報導】 國內本土知名「美而美餐飲連鎖集團」旗下之「思慕昔」品牌,近年來繼順利拓展中國大陸、新加坡、韓國等海外市場後,如今 ... 於 www.fingermedia.tw -

#58.思慕昔- 台中旗艦店(北區) - 餐廳/美食評論- Tripadvisor

台灣思慕昔- 台中旗艦店還沒有評論。 搶先發表評論! 發表評論. 詳細資料. 已領取. 價位. NT$100 - NT$220. 菜系. 亞洲料理, 台灣小吃/台菜. 餐點. 飲料. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#59.知名冰店也難敵高店租台中分店關門大吉 - 自由財經

即時新聞/綜合報導〕日前台北永康街知名冰店思慕昔在台中一中街的分店悄悄熄燈了。思慕昔2017年5月在一中街風光開設旗艦店,沒想到經營不到兩年, ... 於 ec.ltn.com.tw -

#60.朝思慕昔Daily smoothie

朝思慕昔Daily smoothie, 台中市。 ... ➁思慕昔「做自己」的藍莓、蔓越莓選項 ... 便當、果昔碗、思慕昔☑️外帶自取一律九折☑️內用招待雪Q餅或紅豆糕一份 於 www.facebook.com -

#61.[食記] 台北‧東門站思慕昔Smoothie House‧永康街冰店

這邊Daisy要告訴大家,思慕昔2F不僅有冷氣可以吹,還有座位可以坐。可能因為較隱密的關係,所以也不用像另外兩間店排隊排那麼久噢。 於 www.daisyyohoho.com -

#62.思慕昔(永康街芒果)-台中雙十路...2017-0702(日)

思慕昔 (永康街芒果)台中旗艦店地址: 台中市北區雙十路一段103號營業時間: 每天11:00–22:00 我超級喜歡這樣看著大片. 於 garfield33.pixnet.net -

#63.まっぷる 台北'24 - 第 2 頁 - Google 圖書結果

北投基隆淡水九份鶯歌・・猫十分ココが台北空台中○明月潭・○太魯閣峡谷○ ... MRT 淡水信義線で 7 分定番スポット鼎泰豐、思慕昔老舗料理店や華やかで洗練された ... 於 books.google.com.tw -

#64.台北人氣冰店來台中啦!思慕昔台中旗艦店就開在一中街

思慕昔台中 店就開在雙十路一段跟太平路上,角間店面很好認之外,整面牆都 ... 思慕昔台中旗艦店把永康街招牌帶了下來,畢竟思慕昔永康街可是很強大的 ... 於 www.fun-life.com.tw -

#65.台中低卡便當 - Liquid Guard

朝思慕昔是台中北區輕食餐廳,主打果昔碗、低卡便當等健康輕食台中低卡石饕低卡餐盒坊台中市|健康餐|低卡餐|台中便當|加盟· 芙音勒Food In Love ... 於 liquidguard.es -

#66.知名冰店「思慕昔」不敵高店租台中店熄燈 - TVBS新聞

知名冰店思慕昔,2017年到台中一中街風光開設200坪旗艦店,沒想到經營1年半左右,悄悄熄燈,傳出是因為每個月25萬的高店租,加上來客數衝不高, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#67.2023 飯桌永康

... 熱鬧的街道想必一定很多在地美食,除了知名的「天津蔥抓餅、誠記越南麵、大隱酒食、二吉軒豆乳、思慕昔」等,台灣菜 ... 31.taichung-life.com . 於 videozamani.online -

#68.在地達人帶你遊永康、公館商圈嚐國宴料理 - 風傳媒

... 的新生南路更是教堂雲集,擁有「天堂路」的美名;除了遠近馳名的鼎泰豐、思慕昔芒果冰、永康牛肉麵外,永康國際商圈協進會理事長李慶隆推薦,永康 ... 於 www.storm.mg -

#69.永康街必吃-思慕昔台灣芒果雪花冰 - TISS玩味食尚

永康街思慕昔芒果雪花冰,不僅是觀光客喜歡,其實台北在地人也愛吃,尤其炎熱的夏天來一碗,實在相當消暑思慕昔除了在永康街15號有一間,在麗水街12號 ... 於 tisshuang.tw -

#70.朝思慕昔- 微碧愛點餐| 線上點餐平台

眾多台中最夯的人氣美食,老饕們最愛的水煮餐,盡在微碧愛點餐!就是要給您最新、最即時的菜單. 於 iding.tw -

#71.台湾 朝から夜までおいしいもの250 - 第 13 頁 - Google 圖書結果

... はアイスクリームも超九線合草落雪花泳_雪酷 taiwan_kakigori ○ ○マ台中発祥のミルクかき氷店。台中市に2店舗、台北 ... 萌え系モンスター#かわいいニ上土思慕昔 ... 於 books.google.com.tw -

#72.朝思慕昔|台中便當推薦,95元起低卡便當吃得到十穀米

朝思慕昔是台中北區輕食餐廳,主打果昔碗、低卡便當等健康輕食料理,疫情推出外帶優惠,只要來店外帶滿$300元就享9折優惠!朝思慕昔外帶便當,有舒肥 ... 於 ivychi.com