急性壓力反應的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦梁重皿馮曉青寫的 心痛診療所:探索內心的自癒練習 和吉騰.湯柯夫的 釋放創傷,從呼吸開始都 可以從中找到所需的評價。

另外網站話你知:急性壓力反應或現失憶「解離」 - 20190731 - 要聞 - 明報也說明:【明報專訊】急性壓力反應是指患者面對突發身體或精神壓力時出現的短暫反應。根據香港精神科醫學院,當經歷衝突或透過不同媒體接受衝突資訊後, ...

這兩本書分別來自非凡 和楓樹林出版社所出版 。

中華科技大學 飛機系統工程研究所在職專班 畢嘉台、呂學育所指導 林詩閔的 重大飛安事故對航空保修人員心理壓力及災後壓力調適影響之研究 -以北部某航空器維修廠為例 (2021),提出急性壓力反應關鍵因素是什麼,來自於重大飛安事故、心理壓力、災後壓力調適。

而第二篇論文國立臺灣體育運動大學 競技運動學系碩士班 莊艷惠所指導 夏顯詠的 菁英跆拳道運動員在前三回合與黃金回合之競賽壓力及其反應 (2020),提出因為有 競賽壓力、急性壓力、壓力反應、黃金回合的重點而找出了 急性壓力反應的解答。

最後網站無投影片標題則補充:急性壓力疾患(acute stress disorder, ASD); 創傷後壓力疾患(post-traumatic stress disorder, ... 1979年ICD-9命名為急性壓力反應(acute reaction to stress)。

心痛診療所:探索內心的自癒練習

為了解決急性壓力反應 的問題,作者梁重皿馮曉青 這樣論述:

喪親、分手、失業、創傷…… 每一個際遇,都帶來不能自控的心痛。 「心痛」不只是文學修辭,而是真實的心理狀況。 本書以心理學角度詳細分析「心痛」的前因後果,以城市人經常面對的際遇,剖析各種心痛的的緣由與反應,並提供小練習作引導,教讀者擁抱心痛,以至突破心痛。 好評推薦 「在《心痛診療所──探索內心的自癒練習》內,兩位臨床心理學家用清新親切的文字,透過臨床經驗和研發心理學的智慧,與你分享對苦痛的見解。發掘面對生命苦痛的藝術。」——陳友凱教授,香港大學李嘉誠醫學院精神醫學系講座教授及系主任、包玉星基金教授(精神醫學) 作者簡介 梁重皿 香港心理學

會臨床心理學組註冊臨床心理學家;香港特別行政區政府衛生署認可臨床心理學家名冊會員;澳大尼西亞遊戲治療學會註冊遊戲治療師。香港心理學會臨床心理學組副主席香港大學及香港中文大學心理學系的榮譽臨床導師;曾任職香港醫院管理局轄下醫院,現職於香港大學精神醫學系,前香港教育大學客席講師,為多個專欄作家並接受不同傳媒訪問。 馮曉青博士 於2020年在香港大學修畢臨床心理學碩士課程。於2016年在香港大學修畢社會工作及社會行政學系博士課程,亦曾從事社區安寧服務專業培訓及公眾教育工作,和參與相關研究項目。她的研究範疇包括癌症病人及家人的照顧、安寧服務及善別支援等。 代序 自序一 自

序二 第一章 認識心痛 1.1 甚麼是「心理上的痛」? 1.2 心理上的痛與肢體上的痛之關係 1.3 「心痛」的存在價值 1.4 為甚麼我們要學會「心痛」? 第二章 悲慟 2.1 個案故事:哀慟──失去摯親的痛 2.2 哀傷的症狀和成因 2.3 哀傷的理論和過程(一) 2.4 哀傷的理論和過程(二) 2.5 複雜的哀傷反應 2.6 心痛教室:如何過渡哀傷 第三章 拒絕 3.1 個案故事:失戀──被拒絕的痛 3.2 分手傷痛的常見症狀 3.3 分手傷痛的階段 3.4 走出離婚的陰影 3.5 分手、離婚與抑鬱症 3.6 心痛教室:如何處理失落愛情的傷痛 第四章 寂寞 4.1 個案故事:絕交

──失去友誼孤獨的痛 4.2 友誼、人際關係與我 4.3 人際關係與社交焦慮 4.4 心痛教室:如何面對友誼終結 第五章 挫敗 5.1 個案故事:疾病──人生不能避免的心痛 5.2 疾病與身心健康 5.3 疾病與身心健康的理論 5.4 心痛教室:疾病中如何自處 第六章 失敗 6.1 個案故事:失業──走進人生低谷的心痛 6.2 失業與身心健康 6.3 失業與身心健康的理論 6.4 心痛教室:失業中如何自處 第七章 創傷 7.1個案故事:創傷──意外留下來的心痛 7.2創傷後的身心反應 7.3創傷後的心理啟示 7.4急性壓力反應與創傷後壓力反應 7.5心痛教室:創傷後的自處和成長 第八

章 心痛的變奏8.1 8.1個案故事:自傷──心痛的另一種表述 8.2 自傷行為的心理啟示 8.3如何面對及處理自傷行為 8.4心痛教室:支援有自傷行為的朋友 後記 參考資料 自序一 心痛,是一個大家都絕不陌生的課題。無論你抱持着甚麼態度,此生為人,就必然要面對苦痛。 在過去的臨床經驗中,感激遇上不同的人,分享過各種關於傷痛的故事。在心痛的旅途上,願你能遇上一位「通體透明」的同行者,能切身分享你的痛;亦能與一位長有「長耳朵」、「大腳板」,會聆聽、讓你內心安定的人同路。 但願這本書能引起你的共鳴,讓你在心痛的路上少一份孤單。亦願書裏的小建議能為你增添一份能量,讓你在沿途

上多一份支持。 心痛的路不好走,就請讓我們與你相伴,一起走過。 梁重皿 臨床心理學家 二◯二一年五月 自序二 還記得自己上一次心痛是甚麼時候嗎? 痛,是一種很微妙的感覺,它會令我們很不舒服,但同時也是一個訊息,告訴我們身體有哪個地方,需要特別關注。 心痛,比一般的痛更加微妙。它呈現着不同的面貌:心煩意亂、心浮氣躁、心驚膽顫、心力交瘁、心如刀割、錐心之痛……統統都是心痛。 翻開這本書,我們將會經歷一趟心痛之旅,探索人生中各種心痛─—摯愛的離世、伴侶的拒絕、朋友的孤立、疾病的折磨、失業的煎熬、創傷的傷害、自傷的痛楚。 準備好開展心痛之旅了嗎?

或者,我們會發現,心痛沒有想像中的可怕。 或者,我們會感恩,心痛的旅途上,身邊總會出現一些「某某」和「朵朵」。 或者,我們會察覺,心痛會給我們一些啟示,帶來新的領悟和成長。 又或者,我們應該慶幸,自己還會心痛,還能心痛,還是一個有血有肉的人。 馮曉青 臨床心理學家 二◯二一年五月

急性壓力反應進入發燒排行的影片

香港今日社論2020年08月26日(100蚊花旦頭)

https://youtu.be/Z31DTnEz4b8

請各網友支持, 課金巴打台

(過數後請標明所支持的節目或主持, 把入數收據WhatApps 至 : 94515353 )

- 恒生 348 351289 882

- 中銀 012 885 1 086914 9

( 戶口名: Leung Wai in Tammy)

- 轉數快FPS 3204757

- PayMe 94515353

- Paypal : [email protected]

巴打台購物網址

https://badatoy.com/shop/

巴打台Facebook

https://www.facebook.com/badatoyhk/

巴打台Youtube Channel:

https://www.youtube.com/channel/UCmc27Xd9EBFnc2QsayzA12g

____________________

明報社評

政府打算周五起放寬防疫措施,解除晚市堂食禁令,戶外做運動可以不戴口罩。本港疫情有好轉迹象,單日新增病例回落至20宗以下水平,防疫措施略作放寬,可以減輕抗疫疲勞和民生壓力,惟目前源頭不明個案仍多,反映社區尚有隱形病人,有待全民檢測查找,公眾必須保持警惕,防疫不能鬆懈。港府因應第三波疫情,尋求內地協助提升檢測能力和隔離治療設施,可是病毒追蹤等方面仍待加強。疫下香港疫情防控經歷了「三收兩放」,今次再一次邁步放寬,能否跳出「重開經濟-疫情復熾」的迴圈,仍是未知之數;飲食業界提倡的控疫新舉措是否可行管用,亦無十足把握,當局今次放寬防疫措施,為民生經濟重開踏出一小步,但願這不會成為下一個迴圈的開始。第三波疫情上月爆發,本港防疫措施收緊至前所有未的程度,二人限聚令、晚市禁堂食、口罩令等,對於遏阻疫情蔓延,發揮了重要作用,然而嚴厲社交限制持續個多月,亦對經濟民生構成巨大壓力。

蘋果頭條

曾參與反送中集會的15歲職訓局青年書院女生陳彥霖,去年9月底離奇赤裸浮屍海面,警方及後指死因無可疑。死因裁判法庭就事件展開研訊。法庭傳召多名曾診治彥霖的精神科醫生出庭作供。其中青山醫院兒童及青少年精神科醫生楊禹行於去年8月中在屯門醫院就彥霖的精神狀態作診斷,指她患有急性壓力反應,以及對立反抗症,惟沒有精神錯亂、思覺失調或幻聽幻覺。據女童院社工較早前供稱,去年8月19日彥霖破壞院舍設施,又將枕頭塞入馬桶,院方於是報警。警方接報到場後,彥霖的情緒變得激動,突然大叫及用粗口謾罵,且態度囂張及輕佻,最終被送往屯門醫院。

東方正論

本報昨日《正論》敦促政府抗疫與經濟並重,適時調節禁聚令,即日下午食物及衞生局局長陳肇始便宣布,周五起放寬晚市堂食至九時,而戲院、美容院及部分涉及較少身體接觸的戶外運動場所可以重開,市民在戶外運動或郊野公園毋須強制佩戴口罩,官員又一次展示「唔踢唔郁」的作風。第三波疫情稍回落,放寬禁聚令有其理據,但具體措施卻缺乏準則,難以明白其邏輯。例如放寬晚市堂食至晚上九時,而非更晚的十時,難道病毒在九時後會特別兇猛?

星島社論

疫情有回落迹象,雖然昨日新增十六宗新冠肺炎本地個案,較前日略為回升,但在確診宗數低位徘徊之下,政府昨日宣布為抗疫措施「鬆綁」,除非疫情出現突發性的逆轉,周五凌晨起會放寬四項社交距離措施,最令人關注的是準備延長晚市堂食至九時,亦打算重開電影院、美容院和部分室外運動場所,以及容許在郊野公園戶外範圍,以及公眾地方運動,毋須佩戴口罩。當局強調在新常態下,很難預期社會長期會沒有確診個案,未必能夠等待至社區沒有確診個案下才考慮放寬一些社交距離措施,須逐步有序重啟社交及經濟活動。確診個案逐步減少,昨日新增十九宗新冠肺炎個案,十六宗為本地個案,當中九宗為沒有源頭個案。食衞局局長陳肇始昨日回見傳媒時指表示,過去一周,每天新增的確診個案數字逐步回落,但疫情每一天都有反覆上落,尚未完全穩定和維持於一個低水平。

經濟社評

港府宣布將有限度放寬部分防疫措施,包括讓食肆晚市恢復堂食,一如我們之前強調,抗疫與經濟要兩手抓,取得平衡,避免一刀切。疫情逐步回落是大家努力合作抗疫的成果,值得珍惜;政府則要汲取爆疫教訓,堵塞防疫漏洞,方能應對入秋後流感夾擊下的疫情新挑戰。各項防疫措施昨天屆滿,港府宣布措施延長兩天,後天起將有限度解禁,包括重開戲院和美容院,食肆可恢復晚市堂食至9時,在戶外運動及到郊野公園可以不戴口罩。港府此時放寬部分防疫措施,一來疫情正在放緩,盡管昨日確診又重上雙位數,但其中源頭不明個案已連續8天回落至單位數;二來是要平衡經濟與抗疫的需要。

重大飛安事故對航空保修人員心理壓力及災後壓力調適影響之研究 -以北部某航空器維修廠為例

為了解決急性壓力反應 的問題,作者林詩閔 這樣論述:

本研究旨在探討航空保修人員於目擊重大飛安事故後,心理壓力及災後壓力調適影響之關係,期能依據研究結果提出建議,供航空器維修廠相關部門做為航空器保修人員災後壓力之參考。本研究係採用問卷方式的專家訪談,針對北部地區某航空器維修廠12位受訪者做成紀錄,研究架構區分心理壓力(PT)及災後壓力調適(PDSA)兩個主構面,衡量採用李克特(Likter Scale)7點尺度量法,將12份有效樣本的實證研究後,以描述性統計、相關性分析及歸納權重模式分析,將所得資料依資料比率歸納分析方式,瞭解受訪者在面對災難後的歷程中,實際心理壓力感受及如何調適災後壓力。研究結果發現航空保修人員對於「心理壓力」的權重比率得知,

以「創傷後壓力症侯群」的影響程度最高(權重50.17%),航空保修人員對於「災後壓力調適」的權重比率得知,以「外在資源」的影響程度最高(權重29.39%),顯示航空保修人員在經歷重大飛安事故後,在心理層面仍會感受到許多壓力,而這些壓力還可能會伴隨影響生活,可見人員長期處於高度壓力的狀態中,更顯得提供諮商輔導、精神團隊輔導及減壓課程,培育保修人員心理調適能力有助於生活、工作以及自我舒壓。

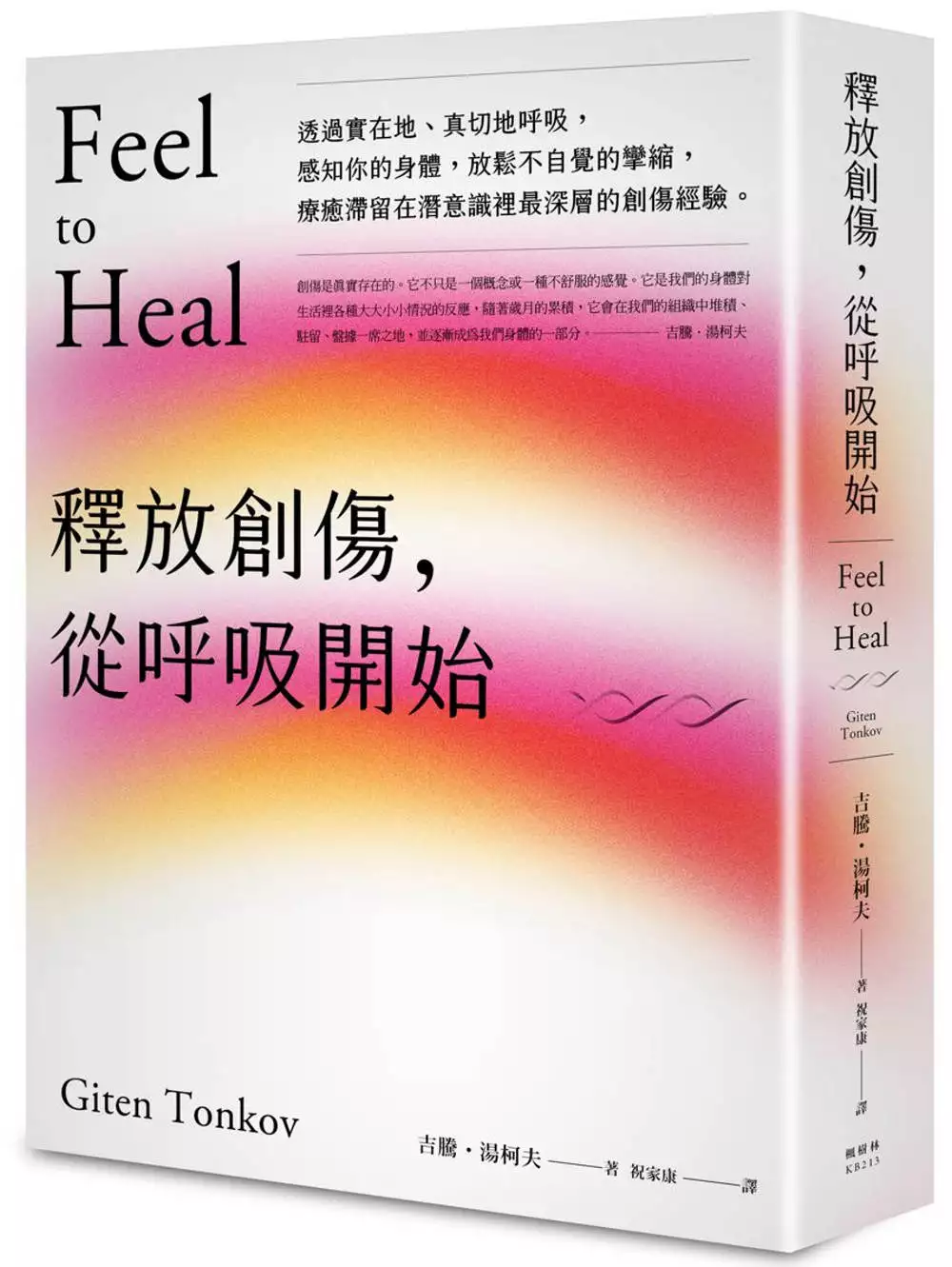

釋放創傷,從呼吸開始

為了解決急性壓力反應 的問題,作者吉騰.湯柯夫 這樣論述:

透過實在地、真切地呼吸, 感知你的身體,放鬆不自覺的攣縮, 療癒滯留在潛意識裡最深層的創傷經驗。 「創傷是真實存在的。它不只是一個概念或一種不舒服的感覺。它是我們的身體對生活裡各種大大小小情況的反應,隨著歲月的累積,它會在我們的組織中堆積、駐留、盤據一席之地,並逐漸成為我們身體的一部分。」──吉騰.湯柯夫 以導引身體的方式觸及潛意識, 改變內在狀態與信念的呼吸療法。 大多數談論「身心靈」領域的人, 多半鑽研心智(心理學)和靈性(神祕學), 對於「身體」的感知微乎淺聞, 然而身體作為我們於體驗生命課題的載體, 以及感受愛、快樂、悲傷、痛苦的工具,

影響「心、靈」的狀態超乎想像。 「感受身體」的治療對身心整合極其重要, 因為身體有如窗口, 吸收外在世界的一切加以內化。 無論「輸入」或「輸出」, 都能直接巨大地影響我們的心智。 作者吉騰以「戰逃反應」(fight–or–flight)的生物機制切入, 強調「反應」之後留下的多餘能量, 可能會讓全身的能量凝滯、阻塞, 殘存在肌肉、組織、細胞內, 還可能伴隨我們許多年,甚至長達一生。 所謂「戰逃反應」是指人類身體的本能機制, 與生俱來會對創傷事件和環境做出反應。 當動物和人類感知到危害或遭遇威脅性事件時, 就會產生「急性壓力反應」(a

cute stress response)。 此時我們的體內會充滿壓力荷爾蒙,血流也會產生變化, 所有這些反應都在不到二十分之一秒的時間發生, 我們的身體會在那瞬間的盤算中, 自動評估怎樣把產生的多餘能量做最佳利用。 然而,在現今科技社會中, 我們已經沒有被直接攻擊威脅生命的生存環境, 但類似的刺激無所不在, 我們仍習慣不斷地擔憂。 任何壓力的情境同樣會引發這樣的「戰逃反應」, 深入我們的血肉甚至基因, 不但代代傳承,就算在正常環境和正常事件作用下, 因曾有的「創傷記憶」,容易再次無意識「自動引發」反應, 如果我們不能「清理」這些殘留的

能量及感受, 將難以掌控自已的生活,並導致各類的身心疾病。 而承受創傷,造成身體內孿縮的狀態即是「張力」(tension), 人體的張力帶,恰恰與七個「脈輪」中心重疊。 在生物能呼吸法中,作者把「身體療法」與「六大元素」結合起來使用, 六大要素分別為: 一、呼吸:用「正確的呼吸」為全身系統「補氣」,釋放緊張、放慢速度、休息,再漸深層次。 二、身體律動:源自身體的核心並向四肢擴散的「鬆解」過程。觸及深層肌肉和肌筋膜組織。 三、碰觸:團體或一對一的有意識碰觸。支持「能量流」流向身體攣縮的肌肉。 四、情緒釋放:短促的釋放情緒,用自己的聲音表達被壓抑的感受,同時

保持與呼吸的連繫。 五、聲音:嘗試與好的「聲音」產生共鳴,打開能量流,放鬆深層的沾黏。 六、靜心:發展自己內在的照見者、觀察者,客觀地觀察自己但不牽涉其中。 吉騰是生物能呼吸與創傷釋放法(BBTRS)的創辦人, 汲取了身心療法中研究最深入的方式, 包括已獲得科學證明的正念、靜心冥想以及人體解剖結構、按摩和物理治療, 利用交感神經系統的自主過程、物理學和人與人之間的能量連結, 讓身體自然發揮功能,完成身心靈的自我療癒。 本書特色 ◎以「正確呼吸」的方式,加上身體療法的「六大要素」,用「身體」解放「心靈的傷」。 ◎鬆解「承受創傷」的七個肌肉張力帶(同七大脈

輪系統),了解每層肌肉承載的情緒訊息。 ◎提供「單獨練習」的課程指引,可以獨自練習鬆解過程,也可參與一對一或團體練習。 專業推薦 ◎生物能呼吸執行師、PATH身心靈中心創辦人 Kaveesha吳曉艾

菁英跆拳道運動員在前三回合與黃金回合之競賽壓力及其反應

為了解決急性壓力反應 的問題,作者夏顯詠 這樣論述:

跆拳道運動員在短時間高對抗性的競賽中,會面臨各種不同壓力的挑戰,在前三回合與黃金回合不同的賽況下,選手會面臨哪些困境?以及產生哪些反應呢?本研究目的旨在探討菁英跆拳道運動員在面臨前三回合賽與黃金回合賽之壓力來源及其反應。方法:採用質性研究取向,和六位曾在過去兩年經歷黃金回合賽之菁英選手,每位進行40-50分鐘的深入訪談,訪談資料分析以三角檢核來檢視資料的信實度。結果發現:一、菁英跆拳道運動員在前三回合之競賽壓力來源如下:環境要求、自我與社會期望、賽事重要性、信任感的適應挑戰、生理性壓力、心理性壓力;在前三回合之競賽壓力反應為:認知、生理焦慮、負面自證預言、運動表現下降。二、菁英跆拳道運動員在

黃金回合之競賽壓力來源如下:環境要求、關鍵賽局;黃金回合的競賽壓力反應為:急性壓力反應。盼本研究能提供運動心理諮詢師或教練更有效地針對問題的根源擬出心理因應策略。

想知道急性壓力反應更多一定要看下面主題

急性壓力反應的網路口碑排行榜

-

#1.壓力大到快要受不了,怎麼辦?介紹壓力的機制、類型和面對方法

一來,壓力很多時候是以身體而非心理反應呈現,所以很多人都沒有發現自己 ... 被綁架)有機會導致急性壓力疾患(Acute Stress Disorder)或創傷後壓力 ... 於 fairiesheart.com -

#2.【嚴重意外】目擊意外或有急性壓力反應心理學家

她指出,目睹這些嚴重事故後,一般常見會有一些情緒反應,例如感到不安、驚慌、擔心及憤怒等。甚至會有一些急性壓力反應,當人們面對一些重大壓力事件( ... 於 today.line.me -

#3.話你知:急性壓力反應或現失憶「解離」 - 20190731 - 要聞 - 明報

【明報專訊】急性壓力反應是指患者面對突發身體或精神壓力時出現的短暫反應。根據香港精神科醫學院,當經歷衝突或透過不同媒體接受衝突資訊後, ... 於 m.mingpao.com -

#4.無投影片標題

急性壓力疾患(acute stress disorder, ASD); 創傷後壓力疾患(post-traumatic stress disorder, ... 1979年ICD-9命名為急性壓力反應(acute reaction to stress)。 於 sencir.spc.ntnu.edu.tw -

#5.網路霸凌致憂鬱症小心急性壓力反應 - 良醫健康網

急性壓力反應 恐懼、無助、焦慮等要小心 ... 網站撤下不實言論,截圖蒐證、報警協助與尋求法律途徑提告外,更要注意被霸凌者的精神狀態與身心反應。 於 health.businessweekly.com.tw -

#6.正視自己情緒上不適應對急性壓力反應- 3ChemBio

當人在面對生活上的未知,很容易會出現焦慮不安的情緒。若不幸遇上或目睹重大事件或意外時,更有機會出現急性壓力反應,嚴重會患上創傷後遺症,所以要正視自己的感受, ... 於 www.threechembio.com -

#7.嚴重急性呼吸道症候群患者之壓力感受、情緒困擾及創傷後壓力 ...

本研究目的在探討嚴重急性呼吸道症候群SARS患者,住院隔離治療第三至五天及出院一個月後,患者的壓力感受、急性壓力反應、焦慮及憂鬱之變化與創傷後壓力症之關係。 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#8.急性住院幼兒壓力反應及護理人員之因應行為

本文探討小兒內科病房中幼兒之住院壓力源,及其面對不同急性壓力來源時,生理及心理會出現的壓力反應。藉由參與觀察方式收集並分析三位幼兒的住院反應,結果發現幼兒的 ... 於 www.airitilibrary.com -

#9.創傷後壓力症 - 维基百科

創傷後壓力症(英語:Post-traumatic stress disorder),簡稱PTSD,又稱創傷後遺症、創傷後壓力 ... 有時候也會將尚不符合創傷後壓力症的診斷但症狀很類似的身心壓力反應稱為創傷 ... 於 zh.wikipedia.org -

#10.避免急性壓力反應(Acute Stress Disorder)! - 耕心療癒診所

不管學生、警察、参與學運的大眾,必須有適當休息,. 避免急性壓力反應(Acute Stress Disorder)! 相片:剛剛讀書會中接受TVBS電話訪問 ... 於 www.healing.tw -

#11.2010/4/14 簡介創傷與創傷後壓力症候群 - 凱旋心情報

災難發生初期可能會有所謂的急性壓力反應(Acute stress reaction),當症狀持續時,更會有創傷後壓力症候群(post traumatic stress disorder, PTSD)出現。 於 www.ksph.gov.tw -

#12.急性壓力症 - Sympeq

何美怡急性壓力症是什麼? 急性壓力反應(Acute stress reaction/response)或者急性壓力症(Acute stress disorder,簡稱為ASD)就是指一個人遭遇 ... 於 983247683.sympeq.cz -

#13.壓力處理與心理輔導

識生理心理社會壓力及如何處理壓力反應乃 ... 反應。但若壓力源過大或持續過久,以致個. 體無法因應時,會造成身體器官的功能 ... 焦慮型性格︰急性、緊張、患得患失。 於 www.vhtt.gov.tw -

#14.創傷後壓力症候群(PTSD)的症狀、治療與預防,醫師完整說明

醫療人員觀察到,參戰士兵或經歷戰事的婦女,會出現「創傷壓力反應」,在事件過後出現麻木、情緒激躁、容易失眠,且常做惡夢等症狀。 於 www.medpartner.club -

#15.Page 20 - 104年10月消防月刊

工作研討Work Discussion (二)東日本大地震消防隊員災後壓力創傷部分的救災人員都 ... 整體而言,以「極度同情受災人和存活的家屬」、 其中急性壓力創傷反應(ASR) ... 於 ebook.nfa.gov.tw -

#16.急性壓力症、與適應障礙症的簡介與病徵 - 衛生福利部

但要注意的是,同時需要鑑別診斷以下疾. 病,如重度憂鬱症、創傷後壓力症或急性壓力症、. 人格障礙症、其他心身症、或一般壓力反應(而未. 達障礙的程度)。診斷適應障礙症 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#17.急性壓力反應- PanSci 泛科學

急性壓力反應 - PanSci 泛科學,全台最大科學知識社群. ... 負責急救或處理外傷的醫療援助通常是大家關注的焦點,然而災民所承受的心理壓力,也需要精神科醫生的協助。 於 pansci.asia -

#18.創傷後壓力症候群的心理調適| 健談 - 健康遠見

急性 期常會出現極端的情緒反應,時而生氣、低落;或是激動、憂鬱,抑或無故哭泣、容易淡漠等。適當的抒發可以減輕心理上的壓力,慢慢讓情緒反應從兩邊 ... 於 health.gvm.com.tw -

#19.地震完仍餘悸猶存? 醫示警:出現「2大症狀」 恐為急性壓力 ...

邱一航醫師解釋,壓力症候群的「侵入式症狀」如惡夢驚醒、聽到某些聲音、話語或畫面會容易受到驚嚇,生理或心理有強烈反應。病人亦容易出現對創傷相關事件 ... 於 blog.coolhealth.com.tw -

#20.急性壓力反應的英文翻譯 - 海词

海詞詞典,最權威的學習詞典,專業出版急性壓力反應的英文,急性壓力反應翻譯,急性壓力反應英語怎麼說等詳細講解。海詞詞典:學習變容易,記憶很深刻。 於 dict.cn -

#21.遇重大意外民眾易有創傷壓力症候群 - 公視新聞網

遇重大意外民眾易有創傷壓力症候群 ... 當事人以及目睹砍人事件的民眾,是產生「創傷後壓力症候群」的高危險群,有些是在一個月內出現急性壓力反應, ... 於 news.pts.org.tw -

#22.急性应激反应_百度百科

急性 应激反应即急性应激障碍(ASD),是指在遭受到急剧、严重的精神创伤性事件后数分钟或数小时内所产生的一过性的精神障碍,一般在数天或一周内缓解,最长不超过1个月 ... 於 baike.baidu.com -

#23.網路霸凌致憂鬱症小心急性壓力反應 - 優活健康網

急性壓力反應 恐懼、無助、焦慮等要小心. 陳大申醫師提醒,被霸凌者與陪伴的親友除了即時在網路澄清,要求網站撤下不實言論,截圖蒐證、報警協助與尋求 ... 於 www.uho.com.tw -

#24.急性壓力疾患 - Root

急性壓力 疾患(Acute Stress Disorder) 何謂重大創傷事件? ... 解離症狀如主觀感覺麻木、疏離或沒有情緒反應;對環境認知能力減少、失去現實感、失去自我感、無法回想 ... 於 818899460.root.org.pl -

#25.急性壓力反應 - Hello醫師

特殊壓力事件發生後引發的某些症狀,就稱為急性壓力反應(Acute stress reaction)。「急性」表示這樣的症狀發作快速,但一般不會持續太久,而引發這種 ... 於 helloyishi.com.tw -

#26.急性壓力反應- 最新文章 - 關鍵評論網

急性壓力反應 最新文章相關標籤: 臨床心理師, 癌症, 心理師, 罹癌, 心理照護, 急性壓力反應, 自我差異理論, 溝通, 心理急救, 住院. 於 www.thenewslens.com -

#27.創傷後遺症 - 醫院管理局

但在創傷事件發生後的一個月內,幾乎所有人也會出現創傷後. 的壓力徵狀,這稱之為急性壓力反應,這些反應可幫助人們明白自己. 所遭遇的及熬過這段慘痛的經歷。但通常約於數 ... 於 www3.ha.org.hk -

#28.挨跌5萬蚊|小童或因此出現急性壓力反應臨牀心理學家籲家長 ...

梁指急性壓力反應(Acute stress reaction)是指當一個人親身經歷或目睹重大創傷事件,感受到嚴重傷害甚至生命備受威脅,因而觸發身體或精神出現的 ... 於 hd.stheadline.com -

#29.職業相關之創傷後壓力症候群認定參考指引

其第四版DSM-IV 將急性壓力症(acute ... 的逃避而對一般反應麻木;另外,DSM-IV 附加指出,症狀障礙(準則 ... 斷為急性壓力疾患(acute stress disorder)。 於 tmsc.osha.gov.tw -

#30.45. 以下關於創傷後壓力反應(Post Traumatic Stress R..

PTSR是指創傷事件壓力反應一個月內出現的都是急性壓力症候群,屬正常反應。到一個月後這些創傷反應依然存在,沒有緩解,才有可能是PTSD。 於 yamol.tw -

#31.北捷事件後不敢削水果、怕紅色罹患急性壓力疾患症 - 昕晴診所

但陳大申也指出,北捷事件發生一周後,有同樣急性壓力反應的病患增加1成5,提醒如果有類似症狀的民眾盡早就醫。 資料來源: ... 於 www.moodclinic.com.tw -

#32.兼談急性壓力障礙的原因及根本改善之道!

急性壓力障礙(Acute stress disorder)或者急性壓力反應(acute stress reaction/response)到底是怎麼回事?以一般的說法,就是震驚,被嚇(SHOCK)到產生 ... 於 delightdetox1268.pixnet.net -

#33.創傷後壓力疾患(PTSD) - 科學人雜誌

... 急性壓力可能影響他們的心理健康,甚至可能出現「創傷後壓力疾患」的 ... 類壓力反應很嚴重,最後發展成憂鬱、恐慌,類似PTSD等持續的臨床症狀。 於 sa.ylib.com -

#34.創傷後壓力症候群 - 科學Online

急性壓力 會觸發強烈的生理反應,並在大腦迴路中,將恐懼感與發生的事件牢牢連結。 約有三分之二的PTSD患者最終能夠復原 ... 於 highscope.ch.ntu.edu.tw -

#35.『如何處理急性壓力反應? 』 - YouTube

心理健康會呼籲- 守護市民身心健康、停止暴力!並提供視頻-『如何處理急性壓力反應? 』給前線社工、醫生、護士、熱線義工、心理輔導同工等。 於 www.youtube.com -

#36.解開心結:如何面對急性壓力 - 關心

急性壓力反應 (Acute stress reaction)是指當一個人親身經歷或目睹重大創傷事件,感受到嚴重傷害甚至生命備受威脅,因而觸發身體或精神出現的短暫壓力 ... 於 wecare.hospitalchap.org.hk -

#37.創傷事件之情緒渲染-談急性壓力症候群ASD - 看見心理

根據美國精神醫學會DSM診斷標準如下: 若目擊、經驗、或被迫面對一或多種事件,不論實際是發生或未發生,但構成威脅至死亡或身體傷害等。 其反應包括: ... 於 www.seeingcounseling.com -

#38.穩定身心急性壓力反應 - 李政洋身心診所

穩定身心急性壓力反應 ... EMDR的創始者Fracine Shapiro,認為造成症狀的原因,是有著造成症狀的記憶(pathogenic memory)。要處理的記憶,在時間軸上的位置不同,有不同的 ... 於 www.leepsyclinic.com -

#39.捲入創傷事件後的「創傷後壓力症候群」 該如何幫助自己及 ...

常見的急性壓力症候群反應是,有的人會引發強烈的害怕、無助感,或是恐怖感受;有的人會反應在生理上,像是感覺麻木、頭昏眼花、失眠或噁心,甚或失去 ... 於 www.upmedia.mg -

#40.COUNSELING SERVICE諮詢服務 - 格瑞思心理諮商所

等「創傷後的急性壓力反應」的情況,在家人親友的關心陪伴之下,大部分都可以自然痊癒,若 ... 等能力有所損害,就可視為「創傷後壓力症候群」(Post-traumatic stress ... 於 www.gracecc.com.tw -

#41.壓力管理

壓力反應 的分類. 急性壓力. 時間短,生理反應明顯. 打或逃反應. 打不過就逃. 逃不了就打. 慢性壓力. 一直持續. 身心反應均有. 可能使原來有的身體疾病惡化 ... 於 www.jct.org.tw -

#42.急性壓力- 康健雜誌

這種急性壓力(Acute stress)讓身體暫時出現:心跳加速、血壓升高、呼吸急促、 ... 支援精神醫療業務的經驗,「急性壓力反應」,率先蹦上我的「鑑別診斷」排行榜。 於 www.commonhealth.com.tw -

#43.創傷後壓力症(Posttraumatic Stress Disorder) · Intern Handout

註在兒童身上,特定創傷的反應可能會在遊戲中一再出現。 當接觸到內在或外在象徵或與創傷事件相似的暗示時,產生強烈或延長的心理苦惱。 對於內在或 ... 於 aileenlin.gitbooks.io -

#44.焦點新聞 - 彰化基督教醫院血管醫學防治中心資訊網

附一、急性壓力疾患(acute stress disorder),根據DSM IV診斷準則,須包含下列幾項:A: 創傷事件。B: 解離症狀。如主觀感覺麻木、疏離、或沒有情緒反應; ... 於 www.cch.org.tw -

#45.災難醫學(三):不可忽視的災區心理衛生 - 科技大觀園

儘管大多數災民心理所受的創傷會隨著時間逐漸緩解、平復,但部分有持續創傷後壓力疾患症狀的災民,則是精神科醫生需長期瞭解並追蹤的對象。 具有「急性壓力反應」的個案, ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#46.【創傷後壓力症】災難心理重建Q&A - 嘉義縣衛生局

對於某些人,可能會在事件發生後出現創傷後壓力症狀並持續3天以上,稱之為急性壓力 ... 羞愧,可大略由情感、生理感覺、認知及行為等四方面來說明可能出現的哀傷反應: ... 於 cyshb.cyhg.gov.tw -

#47.急性壓力反應- 晴報- 生活副刊- 健康- D190828

創傷事件是一個人親身經歷或目擊一場危害生命的事故。近月香港社會面對嚴重衝突,暴力事件可引發急性壓力反應。急性壓力反應有以下五大類症狀︰一、 ... 於 skypost.ulifestyle.com.hk -

#48.急性壓力症

故創傷事件後能早期處理其情緒障礙可減低之後的精神疾患。 指因一個人經歷極度的創傷壓力事件而且出現害怕、無助感、或恐怖感的反應,而達到病態的程度。 於 740937864.episacademy-formation.fr -

#49.創傷後壓力症候群 - 高雄榮民總醫院

歷創傷後,罹患了創傷後壓力症候群(Post. Traumatic Stress Disorder, PTSD)。對. 於創傷後壓力症候群較多的著墨,早期來自 ... 「急性壓力反應」,急性PTSD約一至三個. 於 wwwfs.vghks.gov.tw -

#50.確診新冠疫情COVID19後小心罹患急性壓力障礙| 楊聰財醫師

先講講什麼是「急性壓力障礙」(Acute stress disorder, 簡稱ASD),它的主要 ... 3、出現解離反應(例:回憶重現[flashback]),個案感到或表現出好像創傷事件重演。 於 expert.med-net.com -

#51.車禍歷劫歸來收驚無效? 當心「急性壓力症」找上身 - 健康醫療網

急性壓力 症易出現解離反應. 姚祺宇醫師說明,所謂「急性壓力症」是指經驗到如瀕死威脅、身體或性暴力等重大壓力事件後 ... 於 www.healthnews.com.tw -

#52.急性壓力系列(一)-壓力突然來臨,可能面臨的身心反應 - Medium

急性壓力 系列(一)-壓力突然來臨,可能面臨的身心反應. 2015年時進行職場健康「壓力釋放」的演講的前幾天剛好遇到復興航空在台北上空失事的意外。 於 medium.com -

#53.284.創傷後壓力症候群症(Posttraumatic Stress Disorder

「創傷後壓力症候群」指的是一個人在遭遇特定的創傷事件之後,所產生心理或 ... 事件發生後的一個月內,所出現的身心症狀稱之為「急性壓力反應」,此 ... 於 www.sunnyswa.org.tw -

#54.創傷後4大症狀要警覺壓力障礙可能成創傷後症候群! - 三立新聞

楊聰財醫師表示,「急性壓力障礙」常見出現在天災人禍之後,生命對於事件 ... 也可能在接觸到事件象徵或相似暗示時感到不適、或產生明顯的生理反應。 於 www.setn.com -

#55.壓力與自律神經 - Eureka 舒壓儀

當人主觀認定危險情境時,大腦就跟著這個認定下達要做出壓力反應的命令,其中會有 ... 急性壓力使生物避開危險、增加存活機率、使人奮發向上,但是慢性的壓力則會改變 ... 於 eurekatech.com.tw -

#56.創傷後遺症(PTSD)與急性壓力症(ASD)有何分別?精神科 ...

創傷後壓力症PTSD自我測試| 曾目擊或經歷創傷持續感不安?2分鐘評估是否出現創傷症候群症狀 · MIRROR演唱會意外造成不安心理學會指短期壓力反應正常|專家分享面對急性壓力 ... 於 www.healthyd.com -

#57.認識「創傷後壓力症」 - 華人心理治療基金會

究竟此類反應至何種程度方可視為疾患,在受創初期的確較難區分。 急性期的社會心理治療策略. 介入的原則主要是以恢復受創民眾往日之功能為預期目標, ... 於 www.tip.org.tw -

#58.創傷後壓力症| 創傷後遺症| PTSD | 情緒病| 常見精神疾病

POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER · 林蔚博士【高燒--GoFever】2022年11月-梨泰院踩踏事故倖存者或現急性壓力反應 · 【林蔚心理專欄】Mirror 演唱會嚴重意外! · 【林蔚心理 ... 於 www.healthymindhk.com -

#59.急性壓力症認定有準則徵兆現快就醫|精神.身心 - 元氣網

許文郁醫師指出,急性壓力疾患須包含下列幾項準則──1.創傷事件;2.解離症狀如主觀感覺麻木、疏離或沒有情緒反應;對環境認知能力減少、失去現實感、 ... 於 health.udn.com -

#60.急性壓力反應—— 當遇到突如其來的創傷事件時該如何面對?

「急性壓力反應」(Acute stress reaction)是指當一個人親身經歷或目睹重大創傷事件,感受到嚴重傷害甚至生命備受威脅,因而觸發身體或精神出現的短暫 ... 於 www.coolmindshk.com -

#61.太陽花學運恐引起急性壓力反應 - ETtoday健康雲

某些民眾雖然不在現場,但看到衝突與流血的新聞畫面,仍會有些不好的聯想、甚至可能引發一些情緒反應,也就是所謂的「急性壓力疾患」或「急性壓力 ... 於 health.ettoday.net -

#62.職場外傷後引起創傷後壓力症候群之探討Research of Post ...

在創傷急性期精神醫療介入的重點之一,便是一般性反應及病理型成之界. 定問題。以醫療模式(medical model)爲出發點,特別是精神醫療方面,界定出具有典. 型症候群呈現( ... 於 labor-elearning.mol.gov.tw -

#63.【情緒急救】目睹演唱會意外後出現「急性壓力反應」 心理學 ...

一般來說,當產生「急性壓力反應」時,市民通常都經常都感到身體不適、失眠、精神不能集中、易發脾氣、坐立不安,並感覺憤怒、不公和無助,可試試以下的小 ... 於 topick.hket.com -

#64.面對生活上種種未知之數及不可控制的情況,我們容易會感到 ...

若不幸遇上重大創傷事件,亦有機會出現急性壓力反應。讓我們學習好好照顧自己的情緒及保持身心靈健康,能更好裝備自己面對和處理各式各樣壓力事件所帶來的困擾及挑戰。 於 www.instagram.com -

#65.適應障礙症(Adjustment disorder)_精神科_成人常見疾病

對於一個明顯的壓力來源開始後的3個月內發展出來,對壓力的極度不能調適的情形, ... 往往非常嚴重的經歷,而適應障礙症的壓力來源往往只是一般可調適的壓力,而其反應 ... 於 www.kenkon.com.tw -

#66.專題文章-不被壓力擊垮#8面對急性壓力,不可不知道的事

來不及反應的急性壓力事件「碰!」 「小姐你沒事吧?」當小欣重新感覺自己回魂時,是眼前的這位先生輕拍著自己的手臂,他緊張焦慮的神情讓小欣也心頭一驚,同時才意識 ... 於 mental-health.gov.taipei -

#67.挨跌5萬蚊公仔小童或現急性壓力反應臨牀心理學家籲家長關懷

小童不慎挨跌旺角朗豪坊玩具店一個逾5萬元的「天線得得B」Laa Laa模型公仔事件,隨著相關店鋪答應全額退回賠償金而暫告一段落。但對涉事小童造成的 ... 於 www.bastillepost.com -

#68.612後。。。急性壓力反應 - ICAT (HK) 香港創意藝術治療中心

如果各位因為近日香港所發生的重大事件而出現急性壓力反應,請一定要正視,有需要時更要尋求幫助。 如有需要,請與香港創意藝術治療中心 ... 於 www.icat.com.hk -

#69.話你知:急性壓力反應或現失憶「解離」 - 明報加西版(溫哥華)

【明報專訊】急性壓力反應是指患者面對突發身體或精神壓力時出現的短暫反應。根據香港精神科醫學院,當經歷衝突或透過不同媒體接受衝突資訊後,或會在 ... 於 www.mingpaocanada.com -

#70.陪伴MIRROR 走出陰霾 - 信健康 - HKEJ

我答:「事件太突然了,無論是在現場或透過社交媒體目睹事件經過,總會有不同的情緒反應,這是一種急性壓力反應(Acute Stress Response),與其問 ... 於 health.hkej.com -

#71.驚魂未定之後 認識創傷後壓力症候群(兒童篇) - 成大醫院精神部

第三類症狀:創傷之前所沒有的過度警覺反應這類症狀的特徵是兒童常常難以入睡, ... 若症狀持續一至三個月,屬於急性;持續達三個月或更長,則屬慢性;若在壓力事件 ... 於 psy-med.ncku.edu.tw -

#72.PTSD是什麼?會出現哪些症狀?如何診斷?怎麼治療?

創傷後壓力症候群(posttraumatic stress disorder,簡稱PTSD),是指面臨重大災害或創傷事件後,表現出超乎一般的創傷心理反應。所謂的創傷包含地震、 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#73.【精神健康】警方心理學家:警宿舍幼童現急性壓力症狀

急性壓力反應 (Acute stress reaction/response)或者急性壓力症(Acute stress disorder,簡稱為ASD)就是指一個人遭遇創傷事件(不管目睹或者經歷) ... 於 medicalinspire.com -

#74.重大災難後常出現之心精神疾病及反應 - 921再造新故鄉

三、急性壓力疾患或創傷後壓力疾患:有強烈的害怕、無助感或恐怖的感受;常常重複體驗創傷經驗(如做惡夢、或常覺得在地震);持續逃避和創傷有關的刺激,並且對很多事 ... 於 921.yam.org.tw -

#75.健康E世界

若是感受到壓力是壓迫、危險、不確定時,會反應出焦慮的情緒。若是感受到壓力是挫折 ... 至於急性壓力疾患與創傷後壓力症候群的治療方面,包括藥物與心理治療二種。 於 www.health-world.com.tw -

#76.急性壓力反應 - 醫學百科

急性壓力反應 ; 定義. 恐怖經驗、創傷事件發生後數週或一個月內,出現焦慮等精神症狀。 ; 症狀. 症狀出現得快,可能持續三天以上甚至長達一個月。 ; 病因. 經歷恐怖或創傷事件 ... 於 dzs.deepq.com -

#77.防急性壓力障礙成創傷後壓力症候群! - 今健康

楊聰財醫師表示,急性壓力障礙通常會在事件後1個月內出現,過了1個月便會形成「創傷後壓力症候群(PTSD)」,其他也可能出現恐慌症、憂鬱症等精神 ... 於 gooddoctorweb.com -

#78.創傷後壓力障礙症 - 杏語心靈診所

由於處在焦慮當中,患者可能變得麻木、對週遭事物反應遲鈍,漠不關心。記憶力、注意力顯著減退。 倘若症狀持續不到一個月,算是急性壓力疾患(acute stress disorder), ... 於 www.reangel.com -

#79.動蕩過後的急性壓力反應 - CUP媒體

生理上,對急性壓力會作出「壓力反應(the stress response)」,可能是對抗、僵住或逃離威脅。當下,心跳、血壓、流汗率、呼吸及新陳代謝可瞬間激增, ... 於 www.cup.com.hk -

#80.9-10 壓力症候群( Stress Disorder )

以DSM﹝美國精神醫學會出版的精神疾病診斷與統計手冊﹞分類系統而言,急性壓力疾患 ... 極度的創傷壓力事件而且出現害怕、無助感、或恐怖感的反應;這樣的壓力事件如 ... 於 www.ck.tp.edu.tw -

#81.何謂創傷後壓力症候群(PTSD) - 國立清華大學學務處諮商中心

... 助感(小孩比較容易出現混亂與激動的行為),倘使個人之創傷後反應持續有診斷準則之症狀, ... 如果持續時間不足一個月則診斷為Acute stress disorder(急性壓力症)。 於 counsel.site.nthu.edu.tw -

#82.近半染疫者現「急性壓力症候群」 - 好房網News

衛福部彰化醫院精神科主任梁孫源說,近半數染疫病人出現焦慮、緊張、失眠、沒食欲的急性壓力反應,院方成立「心理關懷小組」,開辦團體視訊課程舒壓, ... 於 news.housefun.com.tw -

#83.《創傷後心理治療》創傷後壓力症候群須就醫

在災難發生一個月內所出現的種種身心症狀為急性壓力反應,或稱為急性壓力 ... 王俊凱醫師表示,創傷後壓力症候群患者雖然也會表現憂鬱、焦慮、失眠等症狀,不過情況和 ... 於 www.ksdreammaking.org -

#84.創傷後壓力症候群對病人生活及身心極大衝擊

稱為急性壓力反應,通常症狀在一. 至兩週內會逐漸減緩。 然而當症狀持續超過一個月,. 奇美醫學中心精神科主治醫師高霈. 馨建議盡快到精神科或身心科門診接受評估, ... 於 www.chimei.org.tw -

#85.急性壓力障礙和創傷後壓力障礙 - 安心塾-高雄心理諮商心理治療

創傷後壓力障礙有三個核心症狀: 第一是對於創傷事件的重新體驗,第二是避免與創傷有關的訊息,第三是個體會出現較高的生理性警覺反應。 於 anexsch.blogspot.com -

#86.什麼叫重大創傷後壓力障礙? - 台灣臨床TMS腦刺激學會

當壓力事件致使個案出現創傷事件再體驗的侵入性症狀、負面情緒、解離、逃避及過度警覺等症狀,且症狀持續時間為事件發生後的3 天至1 個月,稱之為急性 ... 於 www.tctmss.com.tw -

#87.捲入創傷事件後「難察覺的傷」如何幫助自己及他人?

常見的急性壓力症候群反應是,有的人會引發強烈的害怕、無助感,或是恐怖感受;有的人會反應在生理上,像是感覺麻木、頭昏眼花、失眠或噁心,甚或失去 ... 於 www.vogue.com.tw -

#88.災難與創傷後壓力症候群 - 台灣精神醫學會

嚴重急性呼吸道症候群(severe acute respir- ... 三世這本書中提到創傷壓力反應的三大症狀, ... 巨大壓力反應(gross stress reactions)的診斷名. 於 www.sop.org.tw -

#89.慢性壓力難察覺卻增疾病風險!心理師教如何專注自我

生活中難免遇到壓力,不同於急性壓力,當生活長期瀰漫於慢性壓力下,不只 ... 會產生急性壓力,急性壓力造成的情緒反應較強烈、也較容易調適並處理。 於 heho.com.tw -

#90.辨識急性創傷與創傷後壓力症候群

創傷後壓力症候群(PTSD):為人遭受重大事件創傷後所產生嚴重的壓力反應,包括焦慮增加、迴避與創傷有關的刺激,以及警覺增加的症狀。 這些症狀如果一個月後不見好轉, ... 於 ssd-sao.cnu.edu.tw -

#91.壓力症狀

急性壓力反應 會動員免疫細胞,為擊退感染做好準備,但皮質醇這種壓力激素也會長期影響免疫細胞的功能。. 對此大家需要瞭解一下, 具體有以下幾個方面。. 1 ... 於 922760070.aeoniansolutions.fi -

#92.心碎須正視(急性壓力反應) - 中大有晴

心理上的創傷雖然看不見,但是確實存在…… 覺得緊張、嬲、無力感好重、感覺不真實?這或者是急性壓力的反應。 什麼是急性壓力反應?花3分鐘時間睇片了解更多吧! 於 www.sunshine.cuhk.edu.hk -

#93.衛生局將結合心理諮商資源協助民眾急性壓力心理調適

新北市政府衛生局指出,短期內傷者可能出現驚恐、憤怒、焦慮等情緒反應,身邊親友也同感身心煎熬,衛生局已結合相關心理衛生專業資源,將逐案進行關懷訪視與專業評估,並視 ... 於 yingge.health.ntpc.gov.tw -

#94.「急性壓力反應」 的處理

這些生理變化包. 括: 血液迅速從消化統及皮膚表層流向逃跑所需的主要運動肌肉、呼吸變得. 快而淺、唾液分泌減少、語言能力降低、肌肉變得高度亢奮– 這反應經常. 導致顫抖等 ... 於 www.hkacmgm.org -

#95.什麼是創傷後壓力症候群? - 亞洲大學附屬醫院

一般而言,創傷事件發生後,幾星期之內會出現症狀並持續到6 個月內,甚至會持續數年以上。若症狀總時期小於3 個月稱之為急性,若達到3 個月或更長,稱之為慢性,若在壓力 ... 於 www.auh.org.tw -

#96.捐款助復健急性壓力求心理諮商- 新楊梅診所

此外,一般社會大眾,因應此次的爆炸事件,可能會出現焦慮、失眠等心理不適反應,衛生局於社區心理衛生中心及各區衛生所提供免費心理諮商服務,如有需要請 ... 於 www.nymc.com.tw -

#97.家家輔友- 經歷「急性壓力反應或急性壓力症(Acute stress ...

經歷「急性壓力反應或急性壓力症(Acute stress reaction/ Acute stress disorder)」,我們可以做的事: · 照顧好自己的情緒; · 盡量避免加重情緒負荷,不重複瀏覽或 ... 於 ms-my.facebook.com -

#98.急性壓力反應@ 粉紅葛莉絲的希望之邦 - 隨意窩

依據<精神診斷準則>急性壓力反應定義為:. 急性壓力疾患(acute stress disorder), 並須包含下列幾項準則:. A: ... 於 blog.xuite.net