慈湖陵寢的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦戴樂高寫的 樂高拼台灣! 小小積木疊創意,全台迷你版地標模型大集合 和黃育智Tony的 桃竹苗自然步道100都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【桃園景點】慈湖陵寢(前慈湖)介紹 - 旅遊點也說明:「慈湖陵寢」因中華民國先總統蔣介石先生長眠於此而聞名。慈湖分為前、後慈湖,湖岸水色迷人,楊柳垂青頗有江南風光之美,當年蔣先生以此處酷似浙江奉化老家, ...

這兩本書分別來自PCuSER電腦人文化 和朱雀所出版 。

國立政治大學 法律科際整合研究所 王曉丹所指導 吳照聰的 改寫法律的法意識──爭奪合法正當性意義的破壞銅像、潑漆行動 (2018),提出慈湖陵寢關鍵因素是什麼,來自於法意識、合法正當性、關係自我、歸屬、二階法意識、轉型正義。

而第二篇論文南華大學 國際事務與企業學系公共政策研究碩士班 楊仕樂所指導 陳婉如的 歷史情境與轉型正義:中正紀念堂存廢的網路問卷調查研究 (2018),提出因為有 左派、政黨、族群認同、社會運動、轉型正義的重點而找出了 慈湖陵寢的解答。

最後網站【桃園.旅遊.景點】慈湖陵寢(前慈湖)簡介 - 遊台灣則補充:「慈湖陵寢」因中華民國先總統蔣介石先生長眠於此而聞名。 慈湖分為前、後慈湖,湖岸水色迷人,楊柳垂青頗有江南風光之美,當年蔣先生以此處酷似浙江奉化老家,並對 ...

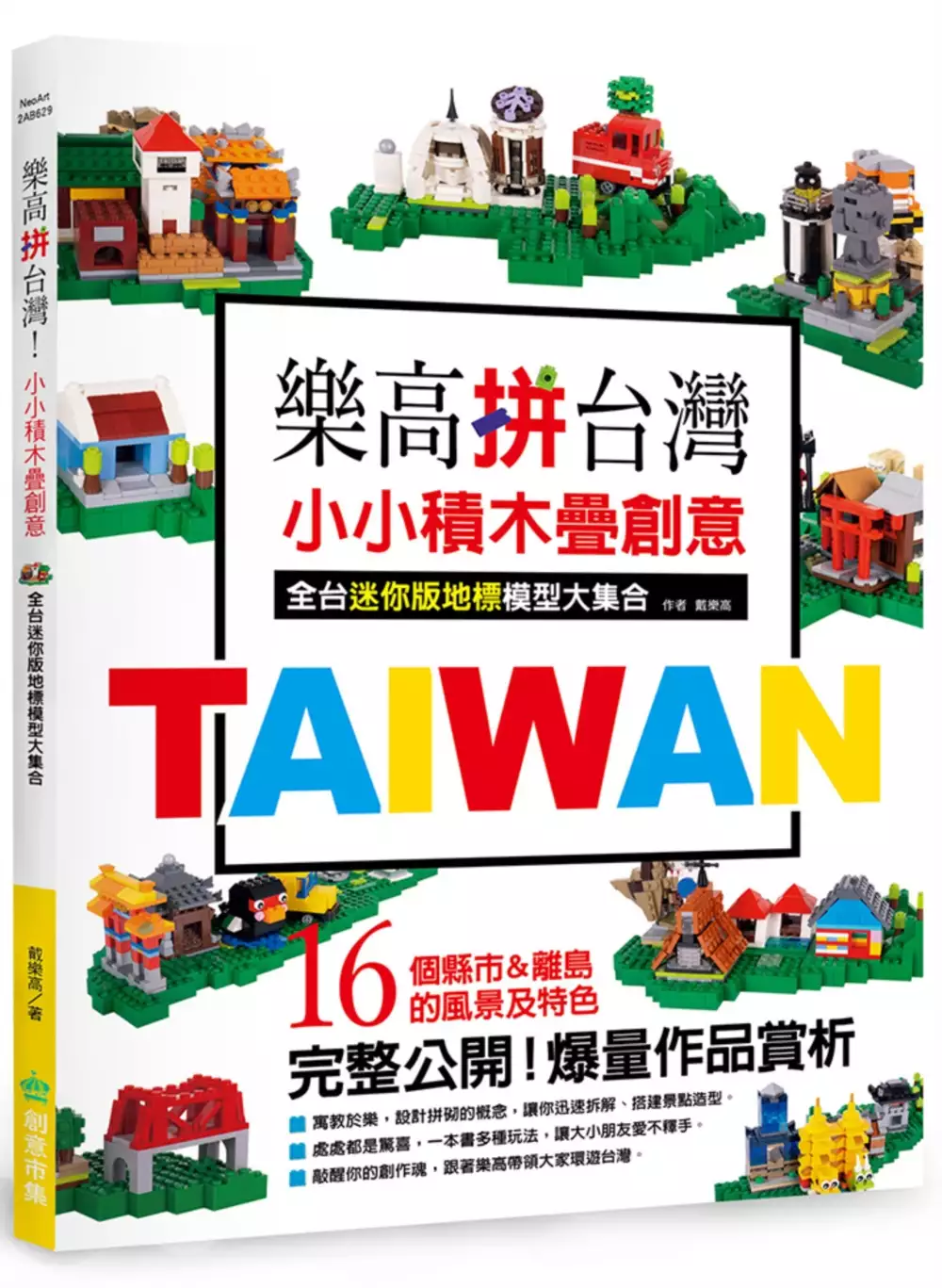

樂高拼台灣! 小小積木疊創意,全台迷你版地標模型大集合

為了解決慈湖陵寢 的問題,作者戴樂高 這樣論述:

跟著戴樂高老師疊樂高 創意無限!用零散積木自由發揮你的想像力 跟著樂高帶領大家環遊台灣,介紹台灣16個縣市以及離島的風景及特色。 拋開分解步驟,完整的作品賞析,處處都是驚喜,敲醒你的創作魂。 積木也可以當桌遊,利用製作出來的城市及景緻,來一場環台旅遊吧! 寓教於樂,圖解設計拼砌的概念,哪些積木可以共用或取代的,一點就開竅。 公開爆量的作品,一本書多種玩法,有桌遊有創作,就是要讓大小朋友愛不釋手。 縣市地台可以放上不同主題,每一個主題做約6x6小物件,都可替換。 1. 特色建築 2. 老街巡禮 3. 保育動物 4. 美食小吃 5. 交通工具 從2013年,戴老

師就用很緩慢的速度設計臺灣各縣市迷你地標。一開始僅當作禮物贈送給外國訪客,2014年樂高世界文化遺產展的宣傳活動開始,也就開始設計更多的迷你模型。這個計畫一放就是4年,2018年才完成。但戴老師發現到這不會有完成的一天,因為不斷會有新的地標出現與舊地標的外貌改變,所以只能呈現出各縣市的"意象"。戴老師對於各地的了解絕對不會比當地人知道的多,因此這只是一個開頭,未來戴老師會持續公布其他未收錄在本書中與具有意義的地標,也期許大小朋友一起創作各自的台灣地景風貌,讓台灣用積木推廣至全世界。 YouTube頻道#戴樂高 https://reurl.cc/0W6rM FLICKR 組裝圖相簿#LEG

O INSTRUCTION https://reurl.cc/3M3zL

慈湖陵寢進入發燒排行的影片

#大溪#打鐵寮#月眉

大溪位於桃園境內, 因大漢溪由南向北貫穿, 故稱大溪, 屬於河谷台地地形。 舊昔是以河道運輸而興起, 為復興鄉木材輸出樞紐, 並在日治大正年間達到顛峰, 福仁宮也擁有台灣現存清朝光緒20年, 西元1894年兩對用觀音石雕刻而成的龍柱。

慈湖陵寢和石門水庫是為最周知的景點之一, 大溪老街也保留許多完整的日式巴洛克建築風格, 此外老街週邊還有大溪橋、李騰芳古宅、武德殿等文化古蹟 及大溪木藝生態博物館等知名景點 ,而大溪豆干、花生糖、豆花、碗粿、湯圓等 ,也都是不容錯過的台灣道地美食。

►►►歡迎訂閱梁震明頻道:https://bit.ly/33R0bmf

►►►梁震明臉書粉絲頁:https://www.facebook.com/inkliang/

►►►梁震明痞客邦:http://tom20030208.pixnet.net/blog

►►►梁震明IG:https://www.instagram.com/liang_chenming_art/

【梁震明簡歷】

國立台北藝術大學美術創作研究所畢業。

曾任國立台南藝術大學藝術史系及東海大學美術學系講師。

個展12次,國內外聯展30餘次。

作品曾在香港蘇富比、羅芙奧及沐春堂拍賣成交。

著作「墨色的真相」與「台灣寺廟龍柱造型之研究」獲國立編譯館出版刊行。

現為羲之堂代理之專職水墨畫家。

水墨創作介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2797965

水墨材料介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2800158

藝術生活分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2838915

台灣龍柱介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2797923

水墨藝術分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2823594

台灣露營分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2811651

國內旅遊分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2798133

國外旅遊分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2811654

空拍經驗分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2798208

改寫法律的法意識──爭奪合法正當性意義的破壞銅像、潑漆行動

為了解決慈湖陵寢 的問題,作者吳照聰 這樣論述:

法律在人們的日常生活中扮演什麼角色?面對不正義與不公平,人們有時使用法律來主張權利,有時迴避法律,甚至人們有可能透過違反法律的方式來追求正義,即所謂的公民不服從運動。近年來台灣社會有發生一些公民不服從運動,例如318佔領立法院運動,而本文欲研究的是針對威權象徵進行破壞、潑漆的轉型正義行動。2017年年底台灣通過了促進轉型正義條例,然而台灣各地的轉型正義行動並未因促轉條例的通過而有所停止。為了瞭解轉型正義行動者違反法律的動機,本文透過法意識研究路徑對轉型正義行動者進行個案研究,探討轉型正義行動者的法意識有何內涵與特色。法意識受到自我認同的影響,本文從「關係自我」的視角探討轉型正義行動者的法意識

,本文發現轉型正義行動者基於他們的歷史觀及自我認同,認為現行的法律體系不具合法正當性,他們也背負著反抗者的自我認同,認為自己有能力承擔抗爭的成本,就應該站出來挑戰不正義的體制。「自己人」的概念影響轉型正義行動者的法意識,他們並沒有想要分裂社會,相反地他們希望擴大「自己人」的範圍,團結住在同一塊土地上的人們一起對抗這個壓迫台灣人的體制。本文也探究轉型正義行動者的二階法意識,他們認為政府並沒有決心要落實轉型正義,對政府的失望與不信任使他們決定靠自己的力量來追求轉型正義。轉型正義行動者認為現行的法律體系不具正當性,認為法律體系壓迫異議者,維護著腐敗的體制,進一步地他們爭奪合法正當性的意義,試圖建構法

符合自己人概念的法律權威,本文將此種法意識內涵稱為「改寫法律」的法意識。透過法意識研究,本文認為轉型正義行動者並非一般社會大眾所想像的,只是一群分裂社會、擾亂社會秩序的麻煩製造者,事實上他們背負著理想,希望台灣社會更團結,往更自由的道路前進。本文也發現法意識不僅和法律霸權、自我認同、法律動員相關,也和人們認為法律體系是否具備合法正當性有關,人們透過其日常生活建構對於法律合法正當性的詮釋,不同的人有不同的詮釋,彼此互相辯論協商,因此法律合法正當性意義的爭奪並非合法與非法的二元區分,而是一個光譜。

桃竹苗自然步道100

為了解決慈湖陵寢 的問題,作者黃育智Tony 這樣論述:

繼好評不斷的《大台北自然步道100》步道達人Tony黃育智最新力作,帶你探訪桃竹苗自然步道! 走向郊外, 探索山林、親近大海、欣賞湖光水色 看山,東滿步道享受芬多精森林浴 觀海,半天寮好望角步道大海藍天盡收眼底 覓湖,峨眉湖環湖步道碧波湖色一覽無遺 賞桐,鹿寮坑桐花步道油桐如雪 來一趟桃竹苗步道之旅,擁抱大自然! 本書特色 本書內容精簡紮實,收錄100條桃竹苗自然景觀步道和導覽地圖。每條步道都附有路程時間、步道路況、交通資訊、附近景點、旅行建議,是很實用的自導式手冊。 作者並將100條步道依各種需求分類規劃為:●適合親子出遊的路線●賞桐路線●水岸路線(溪流∕水圳)●

湖泊路線(水庫∕埤塘)●觀海路線●森林浴路線●登山健行路線●農業休閒園區●特殊景觀路線●單車路線●作者推薦的10條熱門步道-------讀者可以快速索引所需的步道資訊。 作者簡介 黃育智Tony Tony,本名黃育智。 1961年生,台北市人。一位熱愛山林的文史工作者。 Tony從商十餘年,40歲時,走入山林,成立「Tony的自然人文旅記」網站,長期在北台灣各地旅行、登山、探索古道,已出版《大台北自然步道100》等十餘本相關著作。 Tony的自然人文旅記網站 www.tonyhuang.idv.tw

歷史情境與轉型正義:中正紀念堂存廢的網路問卷調查研究

為了解決慈湖陵寢 的問題,作者陳婉如 這樣論述:

2018年2月28日發生的慈湖陵寢潑漆事件,再次觸動了台灣社會對於過去的敏感神經。一邊是民族救星、世界偉人,一邊是殺人魔王、專制獨夫,對於同一個人物的兩極評價,在其中一方以激進破壞行動表達訴求,卻未受到普遍譴責的情況下,似乎顯示社會對此一爭議其實已有判斷。然而,歷史已經蓋棺論定了嗎?過去的就讓他過去這樣的態度,究竟是包容?還是鄉願?抑或是冤枉?本文主張,對於歷史人物的評價必須放在他的歷史情境中才能公允,以今非古、雙重標準不是轉型正義。只要透過適當的引導解說,就可以讓民眾接受此一看法。對此,本文將透過以中正紀念堂存廢作為焦點的網路問卷調查,加以驗證。

慈湖陵寢的網路口碑排行榜

-

#1.【桃園景點】大溪區。兩蔣文化園區慈湖陵寢看衛兵交接雕塑 ...

【桃園景點】大溪區。兩蔣文化園區慈湖陵寢看衛兵交接雕塑公園看滿滿蔣公像再賞頭寮生態公園美景 · 停好車後,便可往前方的閩式紅磚瓦建築前去。 · 兩蔣文化 ... 於 followmi.tw -

#2.【桃園】慈湖陵寢|親子景點|三軍儀隊操槍秀|免門票!兩蔣 ...

今天來慈湖玩,其實第一次來這裡以前太多大陸客一直沒想來後來不開放後,終於有機會來踏踏今天禮拜天的遊客中心前有表演可以看是台灣的火舞團, ... 於 abc0601.pixnet.net -

#3.【桃園景點】慈湖陵寢(前慈湖)介紹 - 旅遊點

「慈湖陵寢」因中華民國先總統蔣介石先生長眠於此而聞名。慈湖分為前、後慈湖,湖岸水色迷人,楊柳垂青頗有江南風光之美,當年蔣先生以此處酷似浙江奉化老家, ... 於 www.trippois.com -

#4.【桃園.旅遊.景點】慈湖陵寢(前慈湖)簡介 - 遊台灣

「慈湖陵寢」因中華民國先總統蔣介石先生長眠於此而聞名。 慈湖分為前、後慈湖,湖岸水色迷人,楊柳垂青頗有江南風光之美,當年蔣先生以此處酷似浙江奉化老家,並對 ... 於 taiwan.play.tours -

#5.慈湖陵寢

慈湖陵寢 ,正式名稱為「先總統蔣公陵寢」,位於臺灣桃園市大溪區與復興區交界處,是第1-5任中華民國總統蔣中正的陵墓。現由中華民國國防部全民防衛動員署桃園管理組 ... 於 www.google.com.tw -

#6.慈湖陵寢 - 蹦世界

慈湖陵寢 ,正式名稱為「先總統蔣公陵寢」,是中華民國總統蔣中正的陵園。 慈湖土地原為板橋林家所有,1955年無償捐出予政府作為軍事戰備用地,實際上則成為蔣中正的 ... 於 popworld.cc -

#7.慈湖‧ 後慈湖- 景點介紹- Journey & Map 旅遊資訊

另外慈湖遊客中心販售許多兩蔣相關紀念商品,是分送親朋好友的好選擇。慈湖紀念雕塑公園蒐集各地捐贈的蔣公銅像,還有庭園造景與小橋流水,參觀完陵寢後,可順道至 ... 於 www.prado.com.tw -

#8.慈湖陵寢- 歷史建築 - 國家文化資產網

慈湖陵寢 原為1959年由蔣中正設計、榮工處施工的慈湖賓館。1975年蔣中正逝世後奉厝於此,遂將此處更名為慈湖陵寢。陵寢依山面水,藏於樹林之中,坐北朝 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#9.File:慈湖陵寢桃園縣歷史建築其他Venation 24.JPG - 維基導遊

您可以自由:. 分享– 複製、發佈和傳播本作品; 重新修改– 創作演繹作品. 惟需遵照下列條件:. 姓名標示– 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示 ... 於 zh.m.wikivoyage.org -

#10.慈湖陵寝- 【桃園景點】大溪區 - 旅充小日子

慈湖陵寝. –地址:桃園市大溪區復興路一段1097號. –電話:03 388 3552. –營業時間:09:00–17:00(週二休息). ☆以上親自感受,也歡迎廠商邀約寫稿, ... 於 lucharger.com -

#11.漫步桃園絕美湖泊!池塘小橋、落羽松美景好詩意,衛兵交接 ...

民國48年完成「慈湖行館」,為紀念慈母王老夫人,故將此地改名為「慈湖」。民國64年奉厝後改為慈湖陵寢,後方山壁設有一處防空避難所,而如今假日慈湖 ... 於 udn.com -

#12.11獨派青年闖慈湖陵寢潑漆一審判拘役 - 公視新聞網

去年228當天,11位獨派團體成員,到桃園慈湖朝蔣中正陵寢潑漆。 被桃園地檢署,依公然侮辱墳墓、妨害公務等罪嫌將他們分別起訴後,桃園地院昨天宣判, ... 於 news.pts.org.tw -

#13.[桃園大溪].慈湖步道.慈湖賓館 - Tony的自然人文旅記

民國51年(1962),蔣介石因思念母親王太夫人,而將洞口賓館改名為「慈湖賓館」, 牛角湳陂(埤)改稱「慈湖」。由於附近的後山還有一座過龍脈埤,於是這 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#14.光景不再慈湖遊客10年掉3成- 政治要聞- 中國時報 - 中時新聞網

4月5日是先總統蔣中正逝世的日子,早年每到這一天,位於北橫公路旁的大溪慈湖陵寢,黑頭車總是絡繹不絕,一旁的紀念雕塑公園更是陸客觀光熱門景點。 於 www.chinatimes.com -

#15.慈湖陵寢遭潑漆後指部:考慮實行安檢 - Rti 中央廣播電臺

針對先總統蔣公陵寢遭民眾潑漆,國防部後備指揮部今天(1日)表示,除依法提告、求償外,也考慮實行安檢。位在桃園市大溪區的慈湖陵寢,在2月28日遭民眾 ... 於 www.rti.org.tw -

#16.慈湖(紀念雕塑公園)-桃園大溪 - 潔絲蜜愛生活

這天假日是準備到復興蝙蝠洞周邊玩耍的,途經慈湖時,老爺說不然順便進來走走——也實在太隨興 ,這裡真的是我們很常經過的地方,不管是去大溪老街 ... 於 shimei77.com -

#17.旅行| 桃園後慈湖、慈湖、陵寢之好綠的湖水 - Dribs & Drabs -

今年夏日錯過的後慈湖,終於來訪了♥. 上一次去小烏來玩時,原本打算順便拜訪慈湖和後慈湖. 結果走了一趟瀑布底步道就筋疲力盡了,直接打道回府. 於 www.dribs-drabs.com -

#18.【真是牛】八德落羽松、前慈湖陵寢、石門水庫 - 鼎運

景點精選:八德落羽松、前慈湖陵寢、石門水庫、大溪老街、和菓子文化館. 八德落羽松森林染上瑰麗的漸層色彩,橙黃、艷紅、藍天白雲與潺潺溪水,總吸引成千上萬的旅人們 ... 於 tourone.fillo.com.tw -

#19.慈湖陵寢的價格推薦- 2022年9月| 比價比個夠BigGo

古玩軒早期蔣經國徽章.大溪慈湖陵寢謁靈紀念胸針.領針.胸章.(非領帶扣.配飾.紀念章)HBO970 · $100. 價格持平. Yahoo拍賣 歡迎光臨(古玩軒)(1369). 於 biggo.com.tw -

#20.Google環景攝影店家-慈湖陵寢 - 看見台灣360

1975年奉厝後改為慈湖陵寢,陵寢依山面水,坐北朝南,為仿四合院閩浙形式的磚造紅瓦平房,左右圓洞門可至側院,後方山壁設有一處防空避難所。 慈湖除了謁靈,最重要的觀光 ... 於 www.viewtaiwan.com -

#21.桃園大溪景點| 兩蔣文化園區慈湖紀念雕塑公園後慈湖陵寢

天氣好的時候,帶孩子們一起來這個大公園散散步、野餐,享受一下寧靜美好的大自然氣氛,真是太幸福了! 兩蔣文化園區慈湖紀念雕塑公園. 池塘、橋、草地、 ... 於 misshuan.tw -

#22.請問怎樣從台北去慈湖陵寢? - 背包客棧

搭乘大眾運輸: 客運:由桃園市或中壢市搭乘桃園客運往大溪方向之班車至大溪終點站, 轉乘往復興、巴陵或霞雲村方向之班車至慈湖站即可到達大溪陵寢。 於 www.backpackers.com.tw -

#23.慈湖陵寢年度服務暨參訪人數統計 - 政府資料開放平臺

大溪慈湖陵寢年度機關、團體謁靈人數暨遊戲參訪人數統計. 檢視資料. 提供機關. 國防部後備指揮部. 提供機關聯絡人姓名. 魏先生(02-23822040). 於 data.gov.tw -

#24.大溪區慈湖及慈湖陵寢熱門旅遊景點 - Expedia

慈湖陵寢 是二十世紀中國政治及軍事領導人- 蔣介石先生的陵寢。慈湖內有湖泊及公園,園區內還陳列了超過100 件以上的蔣公銅像。參觀園內的各個景點,還可以到慈湖陵寢 ... 於 www.expedia.com.tw -

#25.桃園旅遊景點/大溪慈湖兩蔣文化園區/慈湖紀念雕塑公園

後慈湖現場報名之梯次,平常日為12:45,假日為11:20、12:45、13:30、13:45,每梯次開放50名,欲報名之遊客可於每日上午8時起,攜帶身份證件至慈湖導 ... 於 w57210012905.pixnet.net -

#26.桃園縣~大溪鎮~慈湖紀念雕塑公園、黃埔食堂及慈湖陵寢 - 三本財

這一天計劃到桃園復興鄉山上走一走,看看慈湖紀念雕塑公園、角板山、小烏來天空步道最後殺到上巴陵去...就這樣開了車先去了大陸觀光客來台喜歡逛的 ... 於 infinite520visa.pixnet.net -

#27.大溪「慈湖陵寢暨紀念雕塑公園」-蒐集不同樣式的國父與蔣公 ...

慈湖雕塑紀念公園位於桃園市大溪區復興路的慈湖停車場旁,與附近的慈湖遊客中心、兩蔣文化園區,以及慈湖陵寢規劃成一個景點。 於 jfsblog.com -

#28.慈湖> 桃園市 - 交通部觀光局

慈湖慈湖 原稱埤尾,因臨百吉隧道出口又稱為洞口,蔣中正總統善愛此地景緻似故鄉奉化,於民國48年(西元1959年)完成「慈湖行館」,並為思念慈母王太夫人,於民國51年( ... 於 www.taiwan.net.tw -

#29.桃園大溪.兩蔣文化園區(湖光山色的慈湖紀念雕塑公園&遊客 ...

兩蔣文化園區:慈湖紀念雕塑公園,當初由大溪鎮公所於1997年設立,2000年2月29日舉行園區首座銅像移至典禮(高雄縣捐贈),到目前為止公園已經有設置 ... 於 www.alberthsieh.com -

#30.慈湖轉型進行式 - 民報

慈湖 園區的公共化,山、水、步道、建築,讓那段蔣介石生活與遊覽的時空展現在遊客面前,是政治形象之外,日常角度下的歷史。與陵寢接壤的慈湖紀念雕塑公園 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#31.慈湖陵寢(兩蔣文化園區),多了蔣公的紀念雕塑公園!

這次從中部返北,吃完肉蛋土司也不過12點,一路一直想有哪些景點好玩?! 想啊想的,腦海忽然冒出了慈湖兩個字!好久沒去了…就決定去慈湖散散步吧 ... 於 aniseblog.tw -

#32.慈湖陵寢- 景點介紹 - 露營樂

慈湖陵寢 因蔣公長眠於此而聞名,也是世界各地謁陵緬懷一代偉人的聖地。慈湖分為前、後慈湖,湖岸水色迷人,楊柳垂青頗有江南風光之美,當年蔣公以此處酷似浙江奉化老家 ... 於 www.easycamp.com.tw -

#33.台灣好行旅遊服務網-好行景點-內容

大溪陵寢的名氣不及慈湖陵寢,主要是為紀念一九八八年蔣經國先生逝世,奉厝於此,緊鄰慈湖,以表達經國先生隨同在側的心願。外觀為紅瓦黑牆仿四合院形式的平房,格局 ... 於 www.taiwantrip.com.tw -

#34.慈湖陵寢| 台灣旅遊景點行程

「慈湖陵寢」位在桃園縣大溪鎮與復興鄉交界處,佔地約30公頃,是放置總統蔣中正遺體的地方。故總統蔣公生前的時候非常喜歡大溪一帶,在蜿蜒而上的山間公路上遠眺大漢溪的 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#35.桃園旅遊|前慈湖看蔣公歷史文化,後慈湖看好山好水好風景

慈湖 位於桃園大溪區,原名「新埤」,又稱作「埤尾」,佔地約30公頃,因先總統蔣公生前常駐,覺得當地景觀像極了故鄉奉化。民國48年完成「慈湖行館」, ... 於 travel.line.me -

#36.慈湖陵寢- 兩蔣巡禮 - City57 全球旅遊指南

到慈湖陵寢參訪的旅客,可順道一遊鄰近景點「百吉林蔭步道」。位於慈湖後方的百吉林蔭步道原屬慈湖軍事管制區,為促進地方觀光產業,在各方人士積極奔走下,於1998年解禁 ... 於 www.city57.com -

#37.慈湖走一回幽靜避紛擾

雖然先總統蔣中正早已逝世多年,遺留下來的足跡,諸如桃園的蔣公銅像紀念公園、慈湖、陵寢等等,在這政治紛擾的時局,漫步其中,彷彿與世隔絕,竄進 ... 於 www.stm.org.tw -

#38.慈湖陵寢預計5月開放靈櫬須申請進入、推出實境導覽- 生活

〔記者李容萍/桃園報導〕桃園市大溪慈湖蔣公陵寢2月28日遭潑漆後封園,慈湖陵寢何時開放?市府觀光旅遊局、國防部後備指揮部等單位討論後,決議在陵寢入口建置實境導 ... 於 news.ltn.com.tw -

#39.〔自有收藏〕慈湖大溪陵寢管理處敬贈/蔣經國/蔣中正/徽章/胸章 ...

實品如圖,所見即所得,商品直徑1.2公分,外盒稍舊,完美主義者,下標前請三思,避免無謂的爭議。 購買〔自有收藏〕慈湖大溪陵寢管理處敬贈/蔣經國/蔣中正/徽章/胸章/ ... 於 shopee.tw -

#40.慈湖陵寢- 桃園 - 永安旅遊

慈湖 位於台灣桃園縣大溪鎮內,這裡有很大的一片有關蔣介石的雕塑園,雕塑姿態不同但個個都精美逼真。慈湖景區環境優美,植被豐富,蔣介石的陵寢就設在這裡,陵寢為仿四合院 ... 於 www.wingontravel.com -

#41.【桃園_大溪】台灣好行_慈湖陵寢&儀隊的換班儀式

↓ 仿古的紅瓦房【慈湖遊客中心】,. 裡面展示許多蔣公生前事蹟圖片,墨寶真蹟與衣物等,. 並且販賣多種兩蔣紀念品。 於 niki423.pixnet.net -

#42.慈湖陵寢附近景點 - Trip.com

慈湖陵寢. Cihu Mausoleum. 桃園景點人氣榜第12名. 4.4/5 ... 於 tc.trip.com -

#43.桃園大溪歷史之旅領略湖光山色,細數兩蔣密碼 - 微笑台灣

從後慈湖可繞到慈湖陵寢和遊客中心,陵寢整點的衛兵交接,是另一個觀光重點。「什麼?一個鐘頭只能眨一次眼!」經過一旁便衣衛兵的解說,來自香港的張小姐還是滿臉狐疑。 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#44.[遊記] 桃園- 後慈湖~ 揭開後慈湖塵封半世紀的神秘面紗

一直以來大家都知道桃園大溪有個慈湖陵寢. 但在幾年前, 我才知道原來我們所知道的慈湖是前慈湖, 在前慈湖的後面有個塵封半世紀的「後慈湖」. 後慈湖 ... 於 minghan118.pixnet.net -

#45.慈湖陵寢 - 桃園市政府文化局

慈湖陵寢 原名『洞口賓館』為一棟四合院小紅瓦平房,民國四十八年六月十三日落成,由榮工處負責施工建造。民國五十一年先總統蔣公華誕駐蹕時命名『慈湖』,賓館亦更名 ... 於 culture.tycg.gov.tw -

#46.赴慈湖陵寢致敬先總統宋楚瑜:有蔣公領導才有台灣光復

宋楚瑜稍早在臉書寫下,明天就是「先總統蔣公誕辰紀念日」,我昨日特地到慈湖陵寢,向蔣公致敬。因為沒有他領導著國民政府對日抗戰勝利,也就沒有幾天 ... 於 newtalk.tw -

#47.【桃園大溪】慈湖陵寢-兩蔣文化園區 - Irene's 食旅.時旅

大停車場旁,紅磚建築外觀,是慈湖遊客中心, 入口處兩尊前兩蔣的Q版大公仔相當可愛,吸引不少遊客拍照留念。 遊客中心內展示先總統總公生前事蹟圖片 ... 於 ireneslife.com -

#48.慈湖陵寢遺體

See full list on zh.wikipedia.org 慈湖位于台湾桃园大溪,是蒋中正和蒋经国的陵寝。这里原名“埤尾”,因临近百吉隧道出口故又称为洞口。早年间蒋中正觉得 ... 於 studiodentisticoadriani.it -

#49.輕旅行@兩蔣文化園區之「大溪陵寢」&「經國紀念館」

有關兩蔣文化園區的儀隊交接表演有幾個有趣的比較,有一說,大溪陵寢衛兵交接的操槍技法比慈湖陵寢略勝一籌,所以有些陸客參觀行程會先安排到大溪陵寢看 ... 於 travel.yam.com -

#50.慈湖

慈湖&百吉林蔭步道 難度0.2分、可看度1分. 慈湖陵寢:正式名稱為「先總統蔣公陵寢」,位於桃園縣大溪鎮福安里,臨近石門水庫、大溪老街、拉拉山等桃園縣著名風景區,它 ... 於 xn--kwr22her7a6qdvs6a.tw -

#51.慈湖賓館-慈湖陵寢(含蔣公靈柩照)

此處一路從洞口賓館、慈湖賓館,迄今定名為慈湖陵寢,成為中華民國前五任總統蔣介石的墓地。陵寢雖指古代帝王的墳墓,但到如今卻用來尊稱國家領袖的 ... 於 geofrania.pixnet.net -

#52.慈湖陵寢 - Facebook

慈湖陵寢, Taipei, Taiwan. 432 likes · 16 talking about this · 24801 were here. 慈湖陵寢,正式名稱為「先總統... 於 m.facebook.com -

#53.慈湖陵寝— Google 藝術與文化

慈湖陵寢 ,正式名稱為「先總統蔣公陵寢」,位於中華民國桃園市大溪區與復興區交界處,是中華民國第1-5任總統蔣中正的陵園。 於 artsandculture.google.com -

#54.慈湖陵寢重新開放民眾透過玻璃壁瞻仰|蘋果新聞網

過去民眾可以進入陵寢四合院內,並進入靈堂瞻仰,重新開放的慈湖陵寢,將原本中堂木製屏風,改放置透明玻璃照壁,民眾由大門口即可直視靈堂內部擺設,無法 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#55.[遊記]慈湖之旅-上篇-憲兵換哨 - 峰大的生活札記

在往前走一小段路,就到了陵寢的部分,這裡最特別的就是每一個小時的整點時分,站崗的憲兵會換一次哨,換哨的這個儀式也成為了來到慈湖一定要看的重點 ... 於 changfong.pixnet.net -

#56.慈湖風光 - 美麗台灣心視界

「慈湖陵寢」是類似閩浙形式的四合院紅瓦磚造平房,外觀十分樸實;各地民眾來到慈湖,一般都是從遊客中心旁的步道步行至蔣公陵寢處進行謁靈緬懷,也可沿著步道路線慢慢欣賞 ... 於 www.twbest1.com -

#57.慈湖遊客中心攻略及週邊必遊景點推薦

慈湖 停車場約210個停車位(停車以次計費50元),頭寮停車場約40個停車位(免費)。 古色古香的閩南式建築. 週邊景點鄰近12.5公里景點資訊. 於 go.liontravel.com -

#58.慈湖陵寢- 遊客評語- 整點有衛兵交接 - Tripadvisor

入園不收門票僅收50元停車費去陵寢的園區步道可先欣賞慈湖美景和湖上優雅的黑天鵝陵寢現在不開放謁靈不能進入整點時有約6分鐘點衛兵換哨表演雄糾糾氣昻昻時間允許一定 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#59.【桃園】慈湖陵寢 - 苦兒流浪記

雖然北台灣有多處觀光湖泊,大部份都開發成一些較為人工化的遊憩設施慈湖由於早期列為禁區管制,許多生態環境得以保存,原始風貌不受到破壞, ... 於 suns0912.pixnet.net -

#60.【遊】桃園‧兩蔣文化園區~紀念雕塑公園+慈湖陵寢+愛情故事館 ...

這天離開大溪老街後我們來到觀光客必遊之地~慈湖來到慈湖一定要來觀賞一下儀隊的交接儀式記得是每整點會有一次交接吧由於時間還沒到,所以我們就先來 ... 於 defoliate0815.pixnet.net -

#61.慈湖陵寢開放禁入中庭參觀 - 好房網News

慈湖陵寢 從228和平紀念日遭獨派團體潑漆後封園長達4個月,8日重新開放後,調整參觀動線,民眾無法進入四合院建築內,除了特定節日,經過申請的團體 ... 於 news.housefun.com.tw -

#62.慈湖&慈湖陵寢 - 時刻旅行

而看過陵寢,順著原路來到位在停車場旁的慈湖紀念雕塑公園。 占地四公頃的公園,是全球唯一展示單一人物銅像的公園。 藉由步道連接展示了收集了全臺灣拆除 ... 於 tripmoment.com -

#63.慈湖陵寢 - Wikiwand

慈湖陵寢 ,正式名稱為「先總統蔣公陵寢」,位於臺灣桃園市大溪區與復興區交界處[1],是第1-5任中華民國總統蔣中正的陵墓。現由中華民國國防部全民防衛動員署桃園管理 ... 於 www.wikiwand.com -

#64.兩蔣陵寢一年花4200萬維護,議員王浩宇:應讓兩蔣入土為安

慈湖陵寢 。來源:中央社。 文/王浩宇(綠黨桃園市議員). 台灣是個民主社會,你可以把蔣介石當「人類的 ... 於 buzzorange.com -

#65.慈湖陵寢| 大溪住宿|大溪民宿首選 - 大溪老城四季行館

慈湖 遊客中心位於前往慈湖謁陵的停車場旁,紅磚平房外觀,內部展示許多蔣公生前事蹟圖片,墨寶真蹟與複刻衣物十分引人注目。而館旁的展售中心,販賣多種兩蔣紀念品, ... 於 www.daxisiji.com -

#67.慈湖陵寢-文化部國家文化記憶庫

慈湖陵寢 ... 1950年代,故蔣總統中正先生行至桃園大溪百吉隧道口,座車無法前進,改乘轎子繞經慈湖地區,見此地景色近似故鄉浙江省奉化縣溪口鎮,留下深刻 ... 於 memory.culture.tw -

#68.大溪區慈湖陵寢附近的飯店 - Booking.com

線上搜尋臺灣慈湖陵寢附近的飯店。空房多、價錢優!線上預訂、到店付款。免預訂手續費。 於 www.booking.com -

#69.光景不再慈湖遊客10年掉3成 - Yahoo奇摩新聞

4月5日是先總統蔣中正逝世的日子,早年每到這一天,位於北橫公路旁的大溪慈湖陵寢,黑頭車總是絡繹不絕,一旁的紀念雕塑公園更是陸客觀光熱門景點。 於 tw.stock.yahoo.com -

#70.兩蔣銅像、慈湖陵寢、中正紀念堂要拆嗎?楊翠:盼社會思考 ...

兩蔣銅像、慈湖陵寢、中正紀念堂,促轉委員會將如何處理?今(6)日下午促轉會記者會,面臨萬年大哉問「兩蔣象徵怎麼辦」,負責處理不義遺址之「威權 ... 於 www.storm.mg -

#71.台灣景點查詢- 慈湖陵寢(前慈湖) - 郵遞區號

台灣景點查詢- 慈湖陵寢(前慈湖) ... 慈湖分為前、後慈湖,湖岸水色迷人,楊柳垂青頗有江南風光之美,當年蔣先生以此處酷似浙江奉化老家,並對母親思念之情,而命名為 ... 於 zip5.5432.tw -

#72.歷史建築空間保存與觀光應用- 以慈湖陵寢

本研究旨在探討「歷史建築保存與觀光應用」並以慈湖陵寢、大溪陵寢為例,了解慈湖陵寢、大溪陵寢作為歷史建築的發展歷程與保存現況,探討慈湖陵寢、大溪陵寢在觀光上的 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#73.慈湖陵寢(前慈湖) - 中壢米堤大飯店

園區內的前、後兩潭湖水有溪水相連接,環境優美、四面都有青山環繞,不同季節來訪都能看見不一樣的自然美景! 「慈湖陵寢」因中華民國先總統蔣介石 .. 於 jungli.lemidi-hotel.com.tw -

#74.桃園景點推薦|桃園大溪慈湖兩蔣園區超級特別!來慈湖看蔣公 ...

慈湖陵寢 於民國107年(2018年)7月8日重新開放,除了特定日子外需要團隊預約,其他日子不得進入正廳內參拜,陵寢四合院內進行管制,平時遊客只能在 ... 於 nash.tw -

#75.慈湖陵寢遭獨派潑紅漆鄭文燦:轉型正義不應窄化為去蔣- 今周刊

二二八事件今日(2/28)屆滿71週年,各地皆有紀念儀式。有獨派民眾則特別選在今日一早前往桃園慈湖陵寢,朝蔣介石棺柩潑灑大量紅漆,雖有兩蔣文化園區 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#76.慈湖- 大溪區- 桃園市 - 旅遊王

慈湖行館位置極佳,依山面水、坐北朝南,是一座仿四合院閩江式的磚造瓦房,樸實精美,左右門可至側院,山壁還鑿有防空避難所。1975 年奉厝後改為慈湖陵寢,成為民眾謁 ... 於 www.travelking.com.tw -

#77.Cihu Mausoleum (慈湖陵寢) - Josh Ellis Photography

Cihu (慈湖) which translates as "benevolent lake" is a serene lakeside property near Daxi (大溪) in Taoyuan county that has assumed the unfortunate ... 於 www.goteamjosh.com -

#78.慈湖陵寢@ 小土豆的異想天空

2013-05-01 16:05 慈湖原稱埤尾,因臨百吉隧道出口又稱為洞口,蔣介石善愛此地景緻似故鄉奉化, 於1959年完成「慈湖行館」,並為思念慈母王太夫人, ... 於 osta888.pixnet.net -

#79.慈湖蒋陵_百度百科

慈湖蒋陵,位于中国台湾省桃园市大溪镇,蒋介石于1975年在台湾去世后,没有下葬,其灵柩暂厝在桃园县大溪镇的慈湖陵寝,以待时机,归葬故乡。 蒋氏是中国浙江奉化人。 於 baike.baidu.com -

#80.〈獨家〉慈湖陵寢管制區TVBS揭神秘面紗

陳總統拋出兩蔣遷葬議題,神秘的慈湖陵寢管制區,包括神秘的戰備坑道以及傳說不斷的蔣家衣冠塚,再度成了外界關注焦點,透過TVBS的鏡頭, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#81.蔣介石逝世於清明為何浮棺44年都未下葬| 慈湖陵寢

「暫厝」,指的是把棺材停放待葬或淺埋以待改葬。歷史上最著名的「暫厝」,就是南宋帝王陵在紹興的「攢宮」,皇帝皇后的靈柩埋葬很淺,意暫厝於此,以示 ... 於 www.epochtimes.com -

#82.【桃園後慈湖】探訪祕境、慈湖陵寢~每日限定名額的 ...

塵封了半世紀之久的後慈湖,原為蔣公與夫人散步、划船的小湖,清幽秘境、景觀迷人,岸邊的垂柳, ... 來到桃園復興鄉,大家都知道要去慈湖,要去大溪陵寢, 於 www.liviatravel.com -

#83.慈湖陵寢- 後慈湖 - Google Sites

慈湖陵寢 ... 慈湖原稱埤尾,因臨百吉隧道出口又稱為洞口,蔣介石善愛此地景緻似故鄉奉化,於1959年完成「慈湖行館」,並為思念慈母王太夫人,於1962年改名為慈湖。 1975年奉 ... 於 sites.google.com -

#84.潑漆慈湖陵寢「惡性非重大」 11獨派青年二審判決出爐 - 鏡週刊

11名獨派青年在2018年2月28日闖入桃園慈湖陵寢,並朝蔣介石靈柩及周圍潑灑紅漆,造成靈柩、遺像等物毀壞,一審依毀損等罪判處拘役,經上訴, ... 於 www.mirrormedia.mg -

#85.桃園大溪-慈湖陵寢謁靈與衛兵交接@ 兩蔣文化園區 - 食在愛玩

而往慈湖陵寢的路上,除了慈湖可以觀賞外,路旁並有不少庭園景觀的假山造景與小池潭,池潭中則有不少金魚在游者,蠻多遊客拿起硬幣往裡面投入,把這當許願池一樣的在許願, ... 於 www.lovefood.cc -

#86.桃園大溪:慈湖陵寢&雕塑公園@Bluejohn旅行誌 - 個人新聞台

寧靜的#慈湖與陵寢每整點交接的威武儀隊,從停車場入口到陵寢步行還要10分鐘,想觀賞的朋友要抓對時間。 在停車場旁還有收集各式偉人#銅像的#雕塑公園 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#87.單純賞景最開心~慈湖紀念雕塑公園、慈湖陵寢 - 隨意窩

「慈湖步道」位於「慈湖遊客中心」旁邊,是參訪「蔣公陵寢」的必經之路。 009.jpg - ☆ 桃園市大溪區☆ 是不是偉人不予. 010.jpg - ☆ 桃園市大 ... 於 blog.xuite.net -

#88.紀念雕塑公園、慈湖遊客中心- pink旅遊美食日記

大溪花海就位於慈湖旁. 所以逛完了花海就順道往慈湖走去. 好在天氣已漸漸好轉不再飄細雨. 所以大伙可以慢慢散步. 而在往慈湖的路途中. 我們要先經過蔣公紀念雕塑公園. 於 pink.123blog.tw -

#89.[ 桃園大溪]後慈湖紀念雕塑公園和開放後的慈湖陵寢 - 小布少爺

來到桃園的後慈湖….不免的就會想要來這陵寢一趟看看. 還記的多年前這邊被封園,不得進入參觀~著時的讓人震驚,還好有好心人是讓這邊重見光明. 於 boo2k.com -

#90.遊記:大溪慈湖兩蔣陵寢遊~緬懷兩位先總統 - 阿MON世界趴趴走

地點:兩蔣陵寢電話:03-3884437地址:桃園縣大溪鎮復興路一段1097號價格:0旅遊日期:2011年2月行程桃園大溪遊客中心>經國先生陵寢>前慈湖>先總統蔣公 ... 於 amonblog.com -

#91.大溪陵寢站→慈湖紀念雕塑公園→石門水庫→嵩台→大壩碼頭 ...

慈湖陵寢 :為啥我要站那麼遠偷拍,因為前面全擠滿遊客,跟本前進不了他們在等待整點衛兵交接儀式看著滿滿的人牆,我是擠不過去啦~~太矮也照不到不懂 ... 於 becky-photo.com -

#92.慈湖陵寢(前慈湖) - 山富旅遊

「慈湖陵寢」因中華民國先總統蔣介石先生長眠於此而聞名。慈湖分為前、後慈湖,湖岸水色迷人,楊柳垂青頗有江南風光之美,當年蔣先生以此處酷似浙江奉化老家, ... 於 www.travel4u.com.tw -

#93.【2022慈湖陵寢住宿】Top10超夯住宿精選 - Agoda

Agoda提供最優惠價格保證、免費取消、延後付款、防疫住宿,讓你安心出遊,探索慈湖陵寢和附近旅遊景點! 於 www.agoda.com -

#94.慈湖陵寢潑漆案11人獲緩刑確定| 社會| 中央社CNA

11名青年107年2月28日闖入慈湖陵寢,朝蔣介石靈柩及周圍潑灑紅漆,一審依毀損等罪判處拘役,經上訴,二審今天考量動機為表達政治性言論等, ... 於 www.cna.com.tw -

#95.輔導會106年清明節慈湖、大溪陵寢致敬活動

輔導會106年清明節慈湖、大溪陵寢致敬活動 ... 為表達本會同仁暨全體榮民榮眷對先總統蔣公暨老主任委員經國先生之感念及追思,特舉辦清明節謁陵致敬活動,桃園八德榮家本次派 ... 於 www.vac.gov.tw -

#96.兩蔣慈湖桃園景點玩全台灣旅遊網

位在桃園大溪的兩蔣文化區是近來桃園縣政府積極推廣的文化觀光園區,而慈湖陵寢為兩蔣文化區首要的景點,鄰近包括慈湖、遊客中心與百吉林蔭步道等,都是到到慈湖陵寢 ... 於 okgo.tw -

#97.民眾闖慈湖陵寢紅漆潑蔣中正棺柩:不讓獨裁者幽靈遊蕩台灣

獨臺新社成員進入桃園慈湖陵寢,紅漆潑灑蔣中正棺柩。(圖/翻攝自獨臺新社Taiwan Independence Reformation Association臉書). 於 www.ettoday.net -

#98.桃園大溪景點 慈湖雕塑紀念公園。慈湖陵寢衛兵交接

慈湖 紀念雕塑公園園區以步道方式串聯銅像的擺放位置,. 還有庭園造景及小橋流水,相當雅致… 於 mable.tw