慧日講堂的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦玄奘,釋寬謙寫的 大般若波羅蜜多經.第五百七十二卷【寬謙法師講經版】 和釋寬謙的 大智慧到彼岸:心經講記都 可以從中找到所需的評價。

另外網站虎尾安溪慧日講堂 - 痞客邦也說明:這是一座雲林縣政府登記有案的合法佛寺部落格,我的法號釋悟耀,以比丘的身份來經營這個部落格,未來這裡記錄了虎尾安溪慧日講堂的活動,以及個人對佛法的知見, ...

這兩本書分別來自臺灣商務 和財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化所出版 。

南華大學 宗教學研究所 黃國清所指導 蕭慈恩的 《大智度論》四諦詮釋之研究 (2021),提出慧日講堂關鍵因素是什麼,來自於大智度論、世俗諦與勝義諦、有漏與無漏、漸與頓現觀、有為法與無為法、涅槃。

而第二篇論文臺北市立大學 中國語文學系碩士在職專班 郭晉銓所指導 李坤錫的 智永書學與佛學之實踐-以《真草千字文》為例 (2020),提出因為有 智永、佛學、書學、真草千字文、魏晉玄學、大乘佛教的重點而找出了 慧日講堂的解答。

最後網站慧日讲堂—台北市—台湾寺院 - 佛教导航則補充:「慧日讲堂」,是心中百闻却不曾一亲的道场,听说在中兴大学附近,真正前行才知他在中兴中学附近,是传误了,相信许多佛子与我一样都只是听闻,却不曾 ...

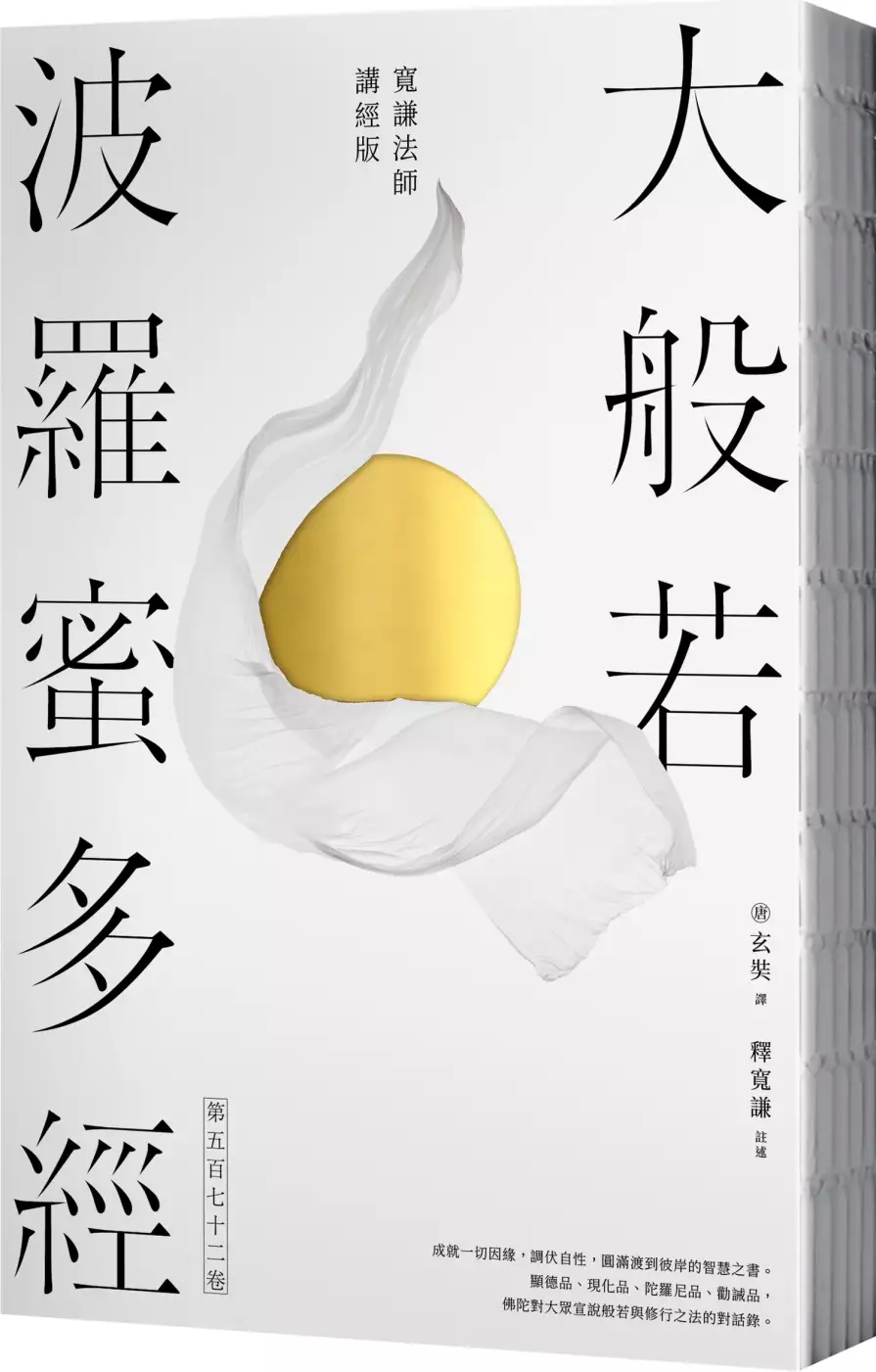

大般若波羅蜜多經.第五百七十二卷【寬謙法師講經版】

為了解決慧日講堂 的問題,作者玄奘,釋寬謙 這樣論述:

寬謙法師從圖表解讀般若智慧 罕見《大般若經》572卷,全經文詳解、白話翻譯 佛陀與弟子問答,一覽鷲峰山講經論法之盛況 成就一切因緣,調伏自性,圓滿渡到彼岸的智慧之書。 顯德品、現化品、陀羅尼品、勸誡品, 佛陀對大眾宣說般若與修行之法的對話錄。 「般若波羅蜜」,意即「通過智慧到達彼岸」。 般若系重視法性空慧的因緣法則,如同宇宙人生的遊戲規則,有了規則便會通徹一切,放下自性妄執,在生活實踐中道不二。更能了解前往彼岸之路是四通八達的,每個人都有適合自己的菩薩道。 寬謙法師以圖表和生動的語言講解般若系的特色,從何謂「般若智慧」著手,分別透過聖者與凡夫的角度,展現緣起性空看人生的

境界。 第五百七十二卷是佛陀與曼殊室利菩薩、善思菩薩、最勝天王、有賢德天子、珊覩史多天王的問答和討論,以修行者的願力、德性和修行法門為主題。佛陀對弟子宣說菩薩事蹟和功德,也開放互相討論。全經文特別提出佛教名相予以註釋,並白話翻譯全文。 關於《大般若波羅蜜多經》 簡稱《大般若經》,由十六部經典組成,分成十六會,為諸部般若經之集大成者。為宣說「諸法空相」之義的般若類經典彙編,並廣述菩薩道的甚深見和廣大行。 「般若」,意譯為慧、智慧、明,是明見一切事物及道理的高深智慧;「波羅蜜多」,又作波羅蜜,意譯為彼岸、度無極、度、事究竟,即自生死迷界的此岸而至涅槃解脫的彼岸;「般若波羅蜜

多」,意譯為「智慧到彼岸」。經中說菩薩為到達彼岸,必須修六種行(或十種行),亦即六波羅蜜(或十波羅蜜)。其中般若波羅蜜(智慧波羅蜜),為「諸佛之母」,是其他五波羅蜜的根本,居於最重要的地位。此經主旨在闡明萬事萬物都出於「因緣和合」,故其「自性本空」,因而後世也稱「空經」。 般若系列的經典於印度貴霜王朝時在南印度廣為流行,現存尚有梵文本與吉爾吉特寫本。後來經典由南印度向北印度傳播,於北印度開始普及,經由西域而傳入中國。 《大般若經》中的多部經典在中國歷經多次翻譯,但當時佛教界對般若系仍所知未深,直至唐朝玄奘大師晚年譯出完整的版本。這一工作是譯經史上的偉業,玄奘集眾重譯,校合三種梵文原

本,從唐朝顯慶五年(660)開展,至龍朔三年(663)完成,譯成全部《大般若經》十六會共六百卷,不僅重譯了多部經典,還譯出未曾在中國出現的經典,大大超越當時佛教界有關般若部類的知見範圍。 關於「第五百七十二卷」 第五百七十二卷屬第六會,此會共十七品,本卷為第十一品至第十四品——顯德品、現化品、陀羅尼品、勸誡品。 「顯德品第十一」為佛陀答覆曼殊室利菩薩,過去久遠劫前多聞如來答覆精進力菩薩,也就是現在在座的最勝天王的提問來回答,並說明何謂護持正法,以及如何調伏心等問題。 「現化品第十二」為最勝天王答覆善思菩薩的提問,解答佛的化身,能化作無數無量的化佛,是因為諸佛在成佛前所發

的願力清淨之故。也答覆何人能護持正法,有賢德天子也在此加入討論。 「陀羅尼品第十三」為曼殊室利菩薩及寂靜慧菩薩共同討論,菩薩得到如是眾法不入陀羅尼門,則成就無量無邊功德,致使大地諸山皆振動,天上下起了花雨。佛陀也說了過去寶月佛的時候,有一位寶功德菩薩,擁有大辯才,這位菩薩也就是現在的寂靜慧菩薩。 「勸誡品第十四」為曼殊室利菩薩請問佛陀,聽聞如是甚深般若經典,能啟信受持而不毀謗,可成就何等功德?佛陀答覆所致功德不可稱計,諸多殊勝善法皆從般若生,並以四大部洲的眾生為例說明。 本書特色 1. 內容為佛陀與弟子對話,闡述佛之哲學,蘊含的思想溫柔致遠,讀之可洞察人情、開拓思想。

2. 寬謙法師獨創圖解佛學法,從淺明易懂的圖表,找到自己的修行方向。 3. 全經文白話翻譯,如同閱讀散文,可作為佛學基礎讀物,不起煩惱心。

慧日講堂進入發燒排行的影片

#初一十五上人開示 #飛秒 #慎勿放逸 #光速 #歲月如梭 #不要浪費時間#上人開示

(更新版)2021.09.07農曆八月初一證嚴上人開示

各位菩薩,時光易逝,不覺(間)又是農曆的八月初一了。時間,總是這樣分秒的揮灑而過。一大早三點多,聽到敲板起床,大家動作快速地進到講堂,禮拜虔誠,心心念念向佛,禮佛、讚佛,發心立願,無不都是學佛向道。期待一大早,人人即刻用心,不要浪費時間,時間可以成就我們慧命的成長。

時間不斷地過,此時太陽出來了,它分秒無偏差。從我們的方向來看,海面上的太陽很溫馴,沒有停歇,慢慢地浮現上來,但是光速很快,雖然慢慢的,其實是飛秒地過!

各位菩薩,時日很準確,我們修行的方向,也要如太陽般準時、準確,更不要疏忽掉了毫秒、飛秒的時間;每一毫秒、飛秒的累積,就成了小時,接著就是早晨、中午、下午,而後黃昏了。

時間,真正的快速如梭,請大家要殷勤、精進,慎勿放逸!

靜思弟子 虔誠恭錄

2021.09.16

《大智度論》四諦詮釋之研究

為了解決慧日講堂 的問題,作者蕭慈恩 這樣論述:

本論文以《大智度論》四諦詮釋為探討,經由最初印度的原始佛教阿含四諦的思想,到大乘般若系四諦的脈絡發展,以及有關《大智度論》苦集的世間法、滅道的出世間法思想脈絡發展,以此路徑的系統整理、歸納、釐析出四諦脈絡後,闡明四諦的義涵。 原始佛教苦諦、集諦是有漏法,滅諦、道諦是無漏法。部派佛教闡述四諦世俗諦、勝義諦,有漏與無漏,漸與頓現觀。初期大乘從空性角度闡說四諦《般若經》一切法空。《維摩詰所說經》四諦不二。 大智度論繼承早期佛教,大乘的開顯從世俗諦、勝義諦闡述苦、集、滅、道,苦諦、集諦是有為法有漏法,滅諦是無為法無漏法,道諦是有為法無漏法。滅諦闡述諸法實相者,心行言語斷,無生亦無滅,寂滅如涅

槃。道諦是有為法、無漏法,道諦是修道朝向涅槃的體證,道諦本身是緣起,道諦也是性空,應用到道諦,但不要執著在道諦上。

大智慧到彼岸:心經講記

為了解決慧日講堂 的問題,作者釋寬謙 這樣論述:

◆「般若╳唯識╳圖表」,寬謙法師解讀《心經》,首度出版。 ◆以般若觀照緣起性空,處處是活路,人人都可到彼岸。 寬謙法師說般若心經—— 《心經》是寺院每日早晚課必誦的經典,我出家迄今三十多年,不但持誦無數遍,也授課很多回,不管是持誦或講課,每每都有不同的感動與體會。我非常樂意分享從《心經》得到的轉變和法喜,希望大家都能拾起《心經》,放下心事,以經文來觀照現實人生的般若智慧,一定能轉煩惱為菩提,心開意解。 我會以般若學為主,唯識學為輔,採用雙重的視角來解讀《心經》。有的人認為《心經》屬於般若思想,所以要從性空的角度來學習,其實空宗的般若學和有宗的唯識學是相輔相成的,都

能幫助我們理解和修證佛法,學習上不需要自我設限。 人生的遊戲規則 我們因為不懂般若智慧,所以非常執著外相,而有很多的罣礙,因此產生很多的恐怖。例如新冠肺炎疫情是全球的共業,所有人都無法豁免,但是共業中還是有別業,因此各國疫情的嚴重性各有不同,也因為「性空」,隨時隨地都在變化。我們置身其中,希望「防疫不放逸」,每個人努力於耕耘善因緣的別業,這才是重要的。 我們學佛,就是要學習佛陀教導的宇宙人生真理法則。真理法則是什麼呢?簡單來說,就是一種遊戲規則,比方球賽的遊戲規則,如果我們不懂規則,就看不懂球賽的現象;換句話說,如果我們不懂人生的遊戲規則,就看不懂人生百態。 《心經》之

所以如此重要,是因為能從中理解人生的遊戲規則,看懂世間萬相,體會法性空慧,明白人生排列組合的種種因緣皆是性空,進而以般若智慧超越人生現象。 中道不二的生活實踐 我覺得學般若的一大功用是,可以消除很多莫名其妙的執著,就像刪除電腦很多不需要的檔案資料;我們的腦海中也有很多不需要的檔案,如自尋煩惱,無來由地擔憂、種種比較,善用般若,可以直接刪除沒有意義的資料夾,就有可能落實中道不二的生活實踐。 三十多年的講課過程中,經常有人問我:「人生苦短,修行有沒有捷徑,一定要經過三大阿僧祇劫那麼長的時間嗎?」我也曾經思考過這個問題,尤其是遇到挫折考驗時,難免會有懷疑,但每每從般若與唯識系的法海

中,都能讓我找到安身立命的泉源。 般若緣起性空看人生,讓我可以比較隨緣自在,不會執著很多事;而唯識貫穿生命流轉的現象,讓我願意一步一腳印地落實在當下,行走至此,我不再空想一步登天或現生成佛,反而是善用生生不已的生命之流,發願努力累積菩提資糧。(摘錄)

智永書學與佛學之實踐-以《真草千字文》為例

為了解決慧日講堂 的問題,作者李坤錫 這樣論述:

本文以《智永書學與佛學之實踐-以《真草千字文》為例》為題,旨在呈現智永書藝之中書學與佛學的內涵。除了緒論與結論之外,本文以〈智永與其《真草千字文》在書史上的評價與影響〉、〈真、草書淵源與其它書體的關係〉、〈智永相關書學實踐之探討〉、〈智永相關佛學實踐之探討〉……共四章作為主要架構。第二章主要在論述智永與其《真草千字文》在書史上的評價與影響,包括《真草千字文》版本的討論,是否智永寫《真草千字文》如同後來的禪宗在樹立傳承的「衣缽」?對佛教的抄經事業有何幫助?由於智永的《真草千字文》是由二種書體:楷書(真書)與今草所組成,因此第三章介紹此二種書體的簡介、淵源,以與其他書體──特別是行書之間的關係。

在第四章,闡述智永身在老、莊、《易經》之三玄為主流的魏晉南北朝,其腦海中的書學有可能亦深受玄學所影響。然而有王氏子孫、書法家和佛教僧人……三重身份的他,可能在表現書法藝術之時帶有某些宗教哲思,尤其魏晉自兩漢以來不斷探討一些二元對立與融合之思想,引申至書學,例如:法與意、形與神之間的互動,是否在智永筆下也產生激盪?何況智永長期不被史料或學界所重視的僧人身份。在舶來品的大乘佛教傳入中國之後,逐步融入中國人的血液中,像是《般若經》傳達的「性空」與《法華經》傳達的「唯心」,包括「禪」與「退筆塚」的關係、大乘菩薩行與《維摩詰經》和「鐵門限」……等佛學之間的關連,皆在第五章論述。

慧日講堂的網路口碑排行榜

-

#1.怎樣搭地鐵, 巴士或火車去中山區的慧日講堂 - Moovit

在中山區, 怎樣搭公共交通去慧日講堂 · 巴士: 202, 292, 307莒光往板橋前站, 52, 685繞忠義街德行東路, 承德幹線 · 火車: 區間 · 地鐵: 文湖線, 松山新店線 ... 於 moovitapp.com -

#2.慧日講堂: 影音相關--- 厚觀法師, 開仁法師, 祖蓮法師 - Udn 部落格

慧日講堂 : 影音相關 http://www.lwdh.org.tw/ 大智度論 (厚觀法師) 成佛之道 (開仁法師) 淨土學論集 (祖蓮法師) 妙雲... 於 blog.udn.com -

#3.虎尾安溪慧日講堂 - 痞客邦

這是一座雲林縣政府登記有案的合法佛寺部落格,我的法號釋悟耀,以比丘的身份來經營這個部落格,未來這裡記錄了虎尾安溪慧日講堂的活動,以及個人對佛法的知見, ... 於 www.pixnet.net -

#4.慧日讲堂—台北市—台湾寺院 - 佛教导航

「慧日讲堂」,是心中百闻却不曾一亲的道场,听说在中兴大学附近,真正前行才知他在中兴中学附近,是传误了,相信许多佛子与我一样都只是听闻,却不曾 ... 於 www.fjdh.cn -

#5.慧日講堂

慧日講堂 在歷任住持——印順導師、印海法師、真華法師、如虛法師、厚行法師、晴虛法師、厚賢法師、慈忍法師、厚觀法師、宏印法師、會藏法師的努力帶領下,秉持「為佛教、為 ... 於 www.lwdh.org.tw -

#6.慧日講堂,宗教團體

慧日講堂,電話:02-2771-1417,地址:台北市中山區朱崙街36號,慧日講堂的簡介,慧日講堂的聯絡方式,慧日講堂的服務項目,慧日講堂的地圖, 於 group.lifego.tw -

#7.慧日講堂 - TRFC-臺灣宗教與民俗文化平臺

慧日講堂. 首頁 · 臺灣寺廟 · 臺北市 · 中山區 · 切換至GIS圖台. 寺廟資料表; 寺廟附表; 王爺附表. 王爺. 基本資料. 資料來源: 政府官方資料. 於 trfc.tw -

#8.慈濟的故事:「信 願 行」的實踐. 壹, 靜思 - Google 圖書結果

引領「修参前往慧日講堂請書的慧音法師,正是此佛學院學生之一。建慧日講堂的因緣,導師在一九五八年自述:「佛教難道非應付經懺、賣素齋、供祿位不可?不如成立講堂,以講 ... 於 books.google.com.tw -

#9.慧日講堂in Taipei | Local business

Digg out details of 慧日講堂in Taipei with all reviews and ratings. ... 慧日講堂is one of the popular Buddhist Temple located in 台北市朱崙街36號,Taipei ... 於 tw.placedigger.com -

#10.慧日講堂 - 佛教青年文教基金會

11月26日在慧日講堂,聆聽了佛教弘誓學院院長,性廣法師的精彩演講【佛教養生學的理論與實務】,收穫滿滿。會場座無虛席,法師的演講,熱力四射,除了DVD,又有道具、 ... 於 cybf.org.tw -

#11.慧日講堂- 店家介紹 - Super hiPage 中華黃頁網路電話簿

慧日講堂 是位於台北市中山區朱崙街36號的寺廟店家,這裡提供慧日講堂的電話、地址資訊及相關產品服務介紹,並分享慧日講堂的好康優惠訊息。 於 www.iyp.com.tw -

#12.無悔前行:佛教藝術澱積者釋寬謙口述史 - 第 268 頁 - Google 圖書結果

當時在協助慧日講堂建築的時候,我站在住持法師的立場,擔心經費問題。當時臺北市還沒有實行容積率,所以還可以盡量往下挖地下室,設為停車場。建築經費上一旦不足, ... 於 books.google.com.tw -

#13.慧日講堂---2008.4.26 - 台語與佛典

印順導師創立的兩大道場:福嚴精舍與慧日講堂,今天抽空到慧日講堂聽厚觀法師講《大智度論》,樓上樓下約有兩百人聽講,慧日講堂在復興南路附近,位於 ... 於 yifertw.blogspot.com -

#14.台北市慧日講堂的書籤店家 - 樂趣地圖

台北市慧日講堂的書籤店家。總共有1 筆資料,以下是1 - 1 [第1 頁]。 於 poi.zhupiter.com -

#15.南宋岳飛最著名的詞(圖) - 纖纖-滿江紅- 小重山- - 詩詞歌賦

反璞歸真山海之美小上海九份的前世今生(組圖) · 試玉要燒三日滿辨材須待七年期(組圖) · 【醫師講堂】秋天養生吃甚麼好?(組圖) · 【貫明專欄】詩中有 ... 於 www.secretchina.com -

#16.2018年12月慧日講堂禪二 - 寂靜禪林

2017年12月08日~09日慧日講堂「四界分別觀」作息表時 間12/08 (六) 12/09 (日) 09:00-10:00 簡介指導方法10:15-11:15 指導方法禪. 於 santavana.org -

#17.新美の巨人たち 藤子・F・不二雄ミュージアム『ドラえもん ...

新美の巨人たち 早稲田大学大隈記念講堂×内田有紀…東京アートウォーク第4弾 · 4月17日. 新美の巨人たち 『台東区立朝倉彫塑館』×田辺誠一… 於 www.tv-tokyo.co.jp -

#18.慧日講堂住持入水懺現人更應知果報 - 慈濟

台北慧日講堂的住持上厚下賢法師,對於慈濟45周年之際,將一千多年前《慈悲三昧水懺》,在一千多年後以現代手法呈現,深表讚歎與期許。[攝影者:張文燈]. 於 www.tzuchi.org.tw -

#19.虎尾安溪慧日講堂

本會創會理事長釋悟耀法師現任虎尾安溪慧日講堂住持,現任理事長陳淑雀暫代鹿港鎮鎮長相關訊息請連結http://tw.myblog.yahoo.com/wu-yao/profile. 於 usfusf.pixnet.net -

#20.慧日講堂 - Taxionyx

設立的宗旨主要是希望「慧日講堂」與「福嚴精舍」能分別的內修外弘,相助相成,宣揚、實踐佛法的精神。 慧日講堂,位於台灣台北市朱崙街中興中學附近,為主祀釋迦牟尼之 ... 於 taxionyx.ch -

#21.这是什么慧日講堂. 百科全书

慧日講堂 ,位於台灣台北市朱崙街中興中學附近,為主祀釋迦牟尼之佛教廟宇。 ... 佛教大师打印独联体的汇天的讲座的创始人,与武器打印在海法工程师,还有主持了讲堂。 於 cn.google-info.in -

#22.中華電子佛典協會新聞電子報

CBETA副主委厚觀法師於七月份轉任慧日講堂住持,本期除了告訴大家此一消息之外,亦在網站導覽簡介慧日講堂,站上亦有佛學班的線上報名,歡迎大家前往參訪學習。 於 archive.cbeta.org -

#23.慧日講堂建築設計 - 楊英風藝術教育基金會

楊英風1992年受邀協助規畫慧日講堂新建工程,他計畫以「慧」字作為建築的外觀造型,中間陽台拓寬出去並圍以圓弧狀玻璃帷幕,憑此象徵「慧」中有「日」的講堂精神。然最後 ... 於 www.yuyuyang.com.tw -

#24.慧日講堂 - Ajdiseno

佛光山板橋講堂6月29日舉辦一日禪,禮請魚池佛光山慧敦法師教授,吸引60位喜禪者參加,使得整個大殿四周座無虛席。 佛光山淨土文教基金會執行長慧知法師, ... 於 0811202123.ajdiseno.es -

#25.慧日讲堂讲义

慧日讲堂 讲义. Pages. Home, 寶積經講記 · 佛法概論 · 淨土學論集 · 中觀今論. ▽. Friday, 18 January 2019. 《中觀今論》0902. › 福嚴推廣教育班第28 期(《中觀今 ... 於 hrjtjy.blogspot.com -

#26.規劃案名稱:台北慧日講堂新建工程設計案

時間:1992-1996 地點:台北. 背景概述: 慧日講堂由印順導師於民國49年(西元1960年)創建,民國50年(西元1961年)1月22日舉行落成啟用典禮。設立的宗旨,主要是希望慧 ... 於 yuyuyang.e-lib.nctu.edu.tw -

#27.小乘佛教思想論共2本》木村泰賢演培法師慧日講堂 - 露天拍賣

你在找的佰俐O 67年《大乘、小乘佛教思想論共2本》木村泰賢演培法師慧日講堂就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#28.慧日講堂- 優惠推薦- 2021年10月| Yahoo奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到0筆#慧日講堂商品. 於 tw.bid.yahoo.com -

#29.慧日講堂_百度百科

位於台灣台北市。印順導師創建於1960年,為台灣著名佛教弘法道場之一。寺內講堂寬廣,可容四百餘人聽講;兩側有寮房十數間。並建有正聞圖書館大樓,收藏經典及各種佛教 ... 於 baike.baidu.hk -

#30.12.20 慧日講堂。愛的發放| 回眸來時路

1973.2.1‧慈濟功德會有感於會務發展迅速、照顧貧戶劇增,即日起託請慧日講堂住持真華法師代辦臺北會務工作,協助貧民調查及救濟工作。 於 heroes.daai.tv -

#31.慧日講堂、地址:台北市中山區朱崙街36號、釋迦牟尼佛【www ...

慧日講堂 主祀神佛: 釋迦牟尼佛 【免費申請廟宇登錄】 台北市中山區朱崙街36號 電話: 02-27711417 【本筆資料來源:內政部全國宗教資訊系統,登錄時間:2010/3/4 ... 於 www.baibai.com.tw -

#32.論印順學派的成立 - 國史館台灣文獻館

子發揚光大其思想,如釋昭慧主導的弘誓學院、釋傳道住持的妙心寺、. 釋宏印領銜的學佛團體,釋厚觀等之福嚴精舍及慧日講堂等;三是,印. 順學派具有廣大深遠之社會影響 ... 於 www.th.gov.tw -

#33.就是那道光!探索3D光感測的無限可能 - CTIMES

報名/洽詢:招生人數為10人,任何問題請來信[email protected] 活動地點:東西講堂(台北市中山區中山北路三段29號11樓之3) 活動時間:2021年12月10日(五)14:00~16:00 ... 於 www.ctimes.com.tw -

#34.簡介_慧日講堂(台北)_寺院巡禮 - 中華佛寺協會

位於台北市朱崙街的慧日講堂,由佛學泰斗印順導師於民國49年(公元1960年)所創,民國50年(公元1961年)一月廿二日舉行落成啟用典禮,與民國42年(公元1953年)創立新竹福 ... 於 www.cbta.url.tw -

#35.臺北寺廟遊覽- 慧日講堂.jpg @ weng3309 的相簿 - 痞客邦

臺北寺廟遊覽 · 上一張 下一張. 慧日講堂.jpg. 慧日講堂.jpg. x0. 於 weng3309.pixnet.net -

#36.慧日講堂歷任住持印順法師 - Smitten

慧日講堂 在歷任住持——印順導師、印海法師、真華法師、如虛法師、厚行法師、晴虛法師、厚賢法師、慈 ... 印順法師將「福慧雙修」的佛教思想,注入慧日講堂和福嚴佛學院。 於 www.smittenevents.me -

#37.隨選頻道 - 財團法人覺風佛教藝術文化基金會

本課程以鳩摩羅什大師所譯的《般若經》為主,龍樹菩薩所造的《大智度論》為輔,詮釋般若思想,著重「無所得」的具體實踐。 主講者╱開仁法師( 現任慧日講堂副住持) 於 www.chuefeng.org.tw -

#38.三好融合教育台中51校獲表揚 - 人間福報

【人間社記者蘇茂霖台中報導】台中市家長會長協會十六日在惠中寺,舉辦「第十一屆三好實踐校園台中市獲獎 ... 惠中寺雲講堂憑藉信仰修行找到安定力量. 於 www.merit-times.com -

#39.网易云课堂- 悄悄变强大

网易云课堂,一个专注于成人终身学习的在线教育平台。立足于实用性的要求, 与优质的教育内容创作者一起,为您提供全面、有效的在线学习内容。 於 study.163.com -

#40.103/6/8宏印長老任「慧日講堂」住持昇座典禮 - 正信佛青會

103/6/8宏印長老任「慧日講堂」住持昇座典禮-最新訊息-高雄市正信佛青會訊息平台. 於 www.kyba.org.tw -

#41.中國文化大學

長年致力台、日學術研究貢獻斐然文大校長徐興慶榮獲日本外務大臣表彰 ... 2021年11月20日 ... 不受疫情影響,中國文化大學華岡大講堂新學年又將重磅出擊,10/04 ... 於 www.pccu.edu.tw -

#42.虎尾安溪慧日講堂 - 雪花台湾

比丘日記:煩惱生菩提釋悟耀108.01.25. 虎尾安溪慧日講堂 2019-01-27 23:50:55. 比丘日記:人生的道路釋悟慧108.01.27. 虎尾安溪慧日講堂 2019-01-27 23:50:55 ... 於 www.xuehua.tw -

#43.美股頻道| Anue鉅亨

投資駕訓班鉅亨看視界港股大講堂鉅亨FUND大鏡影音新聞免費看片 ... 07:05, SIMO · 慧榮科技股份ADR, 69.92, +0.51, +0.73%, 48,163, 2,413, 17.2, 2.00%, 98.44, 9. 於 www.cnyes.com -

#44.慧日講堂課程完整相關資訊 - 小文青生活

慧日講堂 為接引並利益更多的社會大眾,慧日講堂舉辦各類佛學課程,講授佛教經論及闡揚印順導師思想,推展人間佛教。 竭誠歡迎法師、居士共襄盛舉,學習正知、正見的 ... 於 culturekr.com -

#45.印順導師舍利恭迎團抵台參訪慧日講堂 - 人間通訊社

6月7日下午13時20分,廈門印順導師舍利恭迎團一行到達台北,在團長、廈門佛協會會長、南普陀寺方丈則悟法師的帶領下,一行人到慧日講堂參觀訪問。慧日講堂道脫法師及四 ... 於 www.lnanews.com -

#46.慧日講堂 - 中文百科全書

慧日講堂 ... 位於台灣台北市。印順導師創建於民國四十九年(1960),為台灣著名佛教弘法道場之一。寺內講堂寬廣,可容四百餘人聽講;兩側有寮房十數間。並建有正聞圖書館 ... 於 www.newton.com.tw -

#47.人間佛教的禪法-講於慧日講堂

20190623人間佛教禪法-性廣法師講於慧日講堂-MP3 (點選可連結聆聽及下載) 108.6.23 台北慧日講堂主辦「印順導師人間佛教的實踐研討會」。應住持會藏法師邀請,性廣 ... 於 www.hongshi.org.tw -

#48.印順導師的教育行誼與教育思想努探

此外,慧日講堂,. 還定期辦理佛學講座,廣邀佛教繪素大德各就專長領域發揮,講者與聽者彼此問答討論,共振互發。在. 印順導師的帶領下,慧日講堂成為一名副其實的「講堂」。 於 tpl.ncl.edu.tw -

#49.福嚴既成.僧才厚望

福嚴既成.僧才厚望. 人間佛教.慧日重光. 文/妙喜. 在三寶加被,印順導師德望感召下,教界長老大德熱心贊助,在家菩薩居士誠心護持,歷經二年重建的慧日講堂,已 ... 於 www.mst.org.tw -

#50.虎尾安溪慧日講堂::佛教::雲林縣 - 台灣廟宇查詢

名稱, 虎尾安溪慧日講堂. 類別, 佛教. 縣市, 雲林縣虎尾鎮. 地址. 安溪里104-8號. 電話, 05-6333622. 神祇, 釋迦牟尼佛. 負責人, 林銘忠 ... 於 www.taiwan-temple.info -

#51.YSJ05.mp3 藥師經, 慧日講堂-2009.11.15藥師聖誕佛三 - 佛學 ...

YSJ05.mp3 藥師經, 慧日講堂-2009.11.15藥師聖誕佛三慧日講堂; 於 www.buda.idv.tw -

#52.印順導師與證嚴法師記一段特殊因緣 - 遠見雜誌

在慧日講堂裡,他第一次見到了印順導師。 印順導師憶起當年那一幕:「那時候我住在慧日講堂,有位以前女眾佛學院的學生慧 ... 於 www.gvm.com.tw -

#53.奈良県立橿原考古学研究所附属博物館[トップページ]

対 象 小学校4~6年生 日 時 令和3年3月6日(土)、7日(日)[各1日] 10時~15時30分 場 所 橿原考古学研究所 講堂 定 員 15人(各日) 於 www.kashikoken.jp -

#54.八八二手書觀音菩薩的聖蹟/慧日講堂印行20201026 | 蝦皮購物

... 購買前慎重考慮,有問題可多多提問,無法接受者請勿購買,貨物賣出後無法退換,郵寄僅限台灣購買八八二手書觀音菩薩的聖蹟/慧日講堂印行20201026. 於 shopee.tw -

#55.四十二年前的六個字:為佛教,為眾生 - 月刊463期

在慧日講堂裏,他第一次見到了印順導師。 印順導師憶起當年那一幕:「那時候我住在慧日講堂,有位以前女眾佛學 院的 ... 於 web.tzuchiculture.org.tw -

#56.旗美數位

由旗山數位機會中心在地學員陳姿云與梁慧凰,結合旗山區、美濃區DOC學員之 ... 佳無經驗可,身為專員,你要幫助【2017城市講堂】01/07 陳冠鳴:數位。 於 psychotherapie-ursulareinhardt.de -

#57.慧日講堂 - LINE熱點

【LINE熱點】慧日講堂, 宗教景點, 地址: 臺北市中山區朱崙街36號。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約掛號、叫車、點燈,成為你的生活智能 ... 於 spot.line.me -

#58.慧日講堂 - 廟宇通

慧日講堂 ,位於台灣台北市朱崙街中興中學附近,為主祀釋迦牟尼之佛教廟宇。該廟宇興建於1960年,為位於台北中山區的傳統建築廟宇。另外,該廟宇的組織型態為管理人制, ... 於 miao.temple01.com -

#59.103-06-10 慧日講堂新舊任住持交接儀式 - 生命電視台

慧光旭日遍朗照,福德妙嚴兩足尊。為延續三寶命脈,並不斷推動佛陀正法教育,位於台北市中心的慧日講堂,特於日前簡單、隆重地舉行「慧日講堂新舊任住持交接典禮」, ... 於 www.lifetv.org.tw -

#60.慧日讲堂 - 万维百科

慧日讲堂 ,位于台湾台北市朱仑街中兴中学附近,为主祀释迦牟尼之佛教庙宇。该庙宇兴建于1960年,为位于台北中山区的传统建筑庙宇。 於 www.wanweibaike.net -

#61.慧日講堂

佛光大辭典(慈怡法師主編). 慧日講堂. 位於臺灣臺北市。印順導師創建於民國四十九年(1960),為臺灣著名佛教弘法道場之一。寺內講堂寬廣,可容四百餘人聽講;兩側有 ... 於 buddhaspace.org -

#62.喝酒投降書本人於年月日在喝酒我心甘情願簽下 ... - kks資訊網

作者|趙玲編輯|李俞慧【巨豐視點】 周一,A股震盪回落,分化明顯:權重股回調,小盤股反彈。盤面上,工藝商品、食品 ... 於 newskks.com -

#63.印順導師思想巡迴講座暨座談會 - 福嚴佛學院

主辦單位:福嚴佛學院、慧日講堂、妙雲蘭若、高雄市正信佛教青年會 協辦單位:印順文教基金會、佛教青年文教基金會、台北市佛教青年會. 於 www.fuyan.org.tw -

#64.吉井和哉、ツアー初日に新曲「〇か×」初披露 A-Sketchと組ん ...

吉井和哉が19日、東京・Zepp Tokyoで約3年半ぶりとなるツアー『THE SILENT VISION TOUR 2021』の初日. ... 1月16日(日):愛知・アイプラザ豊橋 講堂 於 www.chunichi.co.jp -

#65.匯聚起實現民族復興的磅礡力量

中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議於11月8日至11日在北京舉行。海外華僑華人紛紛表示,中共十九屆六中全會的舉行具有重大現實意義和深遠 ... 於 cpc.people.com.cn -

#66.妙法蓮華經的智慧| Podcast on SoundOn

此四句偈為普門品其中的一句,象徵觀世音菩薩之威神力;在佛法中,亦經常以清淨光象徵大智慧;亦寓意學習智慧在學習佛法的功德及重要性。 此音檔為慈律法師在慧日講堂解說 ... 於 player.soundon.fm -

#67.Fw: [活動] 慧日講堂藥師佛三法會- learn_buddha | PTT學習區

[本文轉錄自Buddhism 看板#1EcxSisp ] 作者: CHREIA ( ) 看板: Buddhism 標題: [活動] 慧日講堂藥師佛三法會時間: Mon Oct 17 13:03:37 2011 法會活動︰舉行藥師佛三法 ... 於 pttstudy.com -

#68.福嚴佛學院- 【慧日講堂影音下載】 匯集「慧日佛學班」

【慧日講堂影音下載】 匯集「慧日佛學班」、「福嚴推廣教育班」及「佛學講座」等課程的影音資料。 http://video.lwdh.org.tw/ 於 zh-tw.facebook.com -

#69.慧日講堂藥師佛三法會 - 喇嘛網

日期2009/07/31 15:14 NPO. 法會活動︰藥師佛三法會 時間︰ 98年11月13日 至15日 ( 農曆9月27日 至 9月29日 ,星期五至星期日). 慧日講堂. 於 www.lama.com.tw -

#70.外資及陸資買賣超 - 聚財網

排 代號 股名 買進 賣出 買超 1 2409 友達 163531 54149 109382 2 3481 群創 163385 67445 95940 3 2371 大同 65321 22285 43036 於 stock.wearn.com -

#71.慧日講堂住持交接如虛未出席 - 華視新聞網

日前被指控強暴比丘尼的,佛教界大老如虛法師,今天交出了他所主持的慧日講堂的住持職務,不過如虛法師並沒有露面,倒是,指控他的妙文法師, ... 於 news.cts.com.tw -

#72.慧日讲堂是什么解释? - 佛学大辞典

慧日讲堂. 摘自:佛学大词典. 位于台湾台北市。印顺导师创建于民国四十九年(1960),为台湾著名佛教弘法道场之一。寺内讲堂宽广,可容四百余人听讲;两侧有寮房十数间 ... 於 foxue.bmcx.com -

#73.慧日讲堂 - 心是莲花佛学网移动版

台湾,台北慧日讲堂. 「慧日講堂」,是心中百聞卻不曾一親的道場,聽說在中興大學附近,真正前行才知他在中興中學附近,是傳誤了,相信許多佛子與我 ... 於 www.xslh.org -

#74.交通位置- 推廣教育中心 - Google Sites

慧日講堂. 電話:02-2771-6415. 地址:台北市朱崙街36號(中興高中隔壁). ○公車:(南京 ... 於 sites.google.com -

#75.方格子| 放送你的知識與想像

【財報分析】簡評蝦皮母公司Sea Limited(SE)最新發布的2021Q3業績 · 三苗. 發佈於. 美股投資十日談. 3. 【買賣通告】股票交易20211116 ... 小資幸福講堂. 於 vocus.cc -

#76.寧波慧日禅寺簡介--台灣學佛網

群山懷抱之中的慧日禅寺依勢而建錯落有致,自外而進依次為山門、放生池、觀音殿、三聖殿、大雄寶殿、藏經樓、慧日講堂,以及一口永不干涸的龍缽泉,寺內佛像莊嚴景色 ... 於 big5.xuefo.net -

#77.李應元病逝》壺腹癌初期無症狀,醫:罕見癌2週就擴散

... 馮逸華/綜合報導)前駐泰代表李應元於上週因壺腹癌病逝,曾獲金鼎獎的兒童作家幸佳慧也因罹患壺腹癌而病逝。 ... 認識女性更年期,常見問題及症狀【優活小講堂】. 於 www.uho.com.tw -

#78.讀書會|慧日講堂

慧日 讀書會. 第6 期. 開課日期- 2021.09.09~2022.01.27 【詳見下表「上課日期」】; 上課地點- 台北市中山區朱崙街36號(中興高中隔壁); 報名方式- 【報名已截止】. 於 203.69.15.228 -

#79.8/23(二)慧日講堂掛單 - 隨意窩

慧日講堂 不大約150坪,5層樓透天大樓,可是開山方丈是對佛教界非常有貢獻的印順導師,也許大家對印順導師還不識很了解,但兩位弟子聖嚴,法鼓山創辦人.證嚴,慈濟創辦人,的恩師, ... 於 blog.xuite.net -

#80.「慧日講堂」講演記 - 心御風行 獨白下的哲思隨筆

今天到「慧日講堂」給一場演講,住持宏印長老給我的講題是<印順與聖嚴之佛教思想比較>。 雖然研讀印順導師著述已有二十年,但始終維持文字和 ... 於 mind-breath.blogspot.com -

#81.慧日講堂 - 中文百科知識

位於台灣台北市。印順導師創建於民國四十九年(1960),為台灣著名佛教弘法道場之一。釋義一【慧日講堂】《 佛學大詞典》 寺內講堂寬廣,可容四百餘人聽講; ... 於 www.easyatm.com.tw -

#83.慧日講堂 - 華人百科

慧日講堂. 位於台灣台北市。印順導師創建於民國四十九年(1960),為台灣著名佛教弘法道場之一。寺內講堂寬廣,可容四百餘人聽講;兩側有寮房十數間。 於 www.itsfun.com.tw -

#84.結緣書電子檔下載|印順文教基金會

印順導師法語(一); 【福慧隨身書】系列; 001 生死大事 · 002 從心不苦做到身 ... 福慧集【持續出版】 ... 慧日講堂. 臺灣104104臺北市中山區朱崙街36號; (02)2771-1417 ... 於 www.yinshun.org.tw -

#85.慧日講堂- 维基百科,自由的百科全书

慧日講堂 ,位於台灣台北市朱崙街中興中學附近,為主祀釋迦牟尼之佛教廟宇。該廟宇興建於1960年,為位於台北中山區的傳統建築廟宇。另外,該廟宇的組織型態為管理人制, ... 於 zh.wikipedia.org -

#86.慧日佛學班

地址:台北市中山區朱崙街36號 中興高中隔壁 · 電話:02-2771-1417 · 傳真:02-2771-3475 · Email:[email protected] · 郵政劃撥:. 慧日講堂 00143225; 印順佛教 ... 於 yinshun-edu.org.tw -

#87.慧日講堂- Buddhist Temples - 朱崙街36號, 中山區, 台北市 ...

慧日講堂 in 中山區, reviews by real people. Yelp is a fun and easy way to find, recommend and talk about what's great and not so great in 中山區and beyond. 於 m.yelp.com -

#88.慧日講堂影音 - Sabid

43 列慧日講堂佛學講座慧日講堂導讀班慧日講堂NEW 福嚴佛學院300037 新竹市東區明湖路365巷3號No. 3, Ln. 365, Minghu Rd., East Dist., Hsinchu City 300037, ... 於 www.sabid.me -

#89.第72章1966:金順守女逆守牛,江青文革妖言驟(下)

四星聚會的天象,從1966年8月9日開始到月底結束,其中四星最近、聚度最小、最凶險的 ... 1, 教堂,講壇, 各級黨委,講堂,從大會到黨控制的整個媒體. 於 www.xiaxiaoqiang.net -

#90.虎尾安溪慧日講堂共修時間及注意事項

講堂 三樓是共修地方,溫馨雅緻一、每週日晚上八時念佛共修,由悟耀法師主持。二、每月農曆十六日讀經。三、不定期演講會或活動。例如今年四月三日至十八日舉行觀音佛像 ... 於 uxhfmj.pixnet.net -

#91.慧日講堂/福嚴精舍新舊住持交接 - BeClass線上報名系統

慧日講堂 新舊任住持交接僅訂於民國107年6月3日(農4/20)星期日,上午九時三十分,舉行慧日講堂新舊任住持交接典禮,恭請 上淨下照長老送位。敬請諸山長老、法師、護法 ... 於 www.beclass.com -

#92.首頁- 法鼓山全球資訊網

「法鼓講堂」每週三晚上7 點-9 點上課去~ · 【徵義工】急需人做正要人做的事,我來吧! 每日做「八式動禪」 身體好健康!! 11/20-11/27 法鼓山大悲心祈福法會|法會 ... 於 www.ddm.org.tw -

#93.台北市»慧日講堂的工商資訊 - 黃頁都

台北市的慧日講堂出現在台北市中山區朱崙街36號1樓。這裡提供了慧日講堂的相關產品服務介紹與說明,如慧日講堂的聯繫方式電話、面試交流等相關的資訊。 於 huangyedu.com