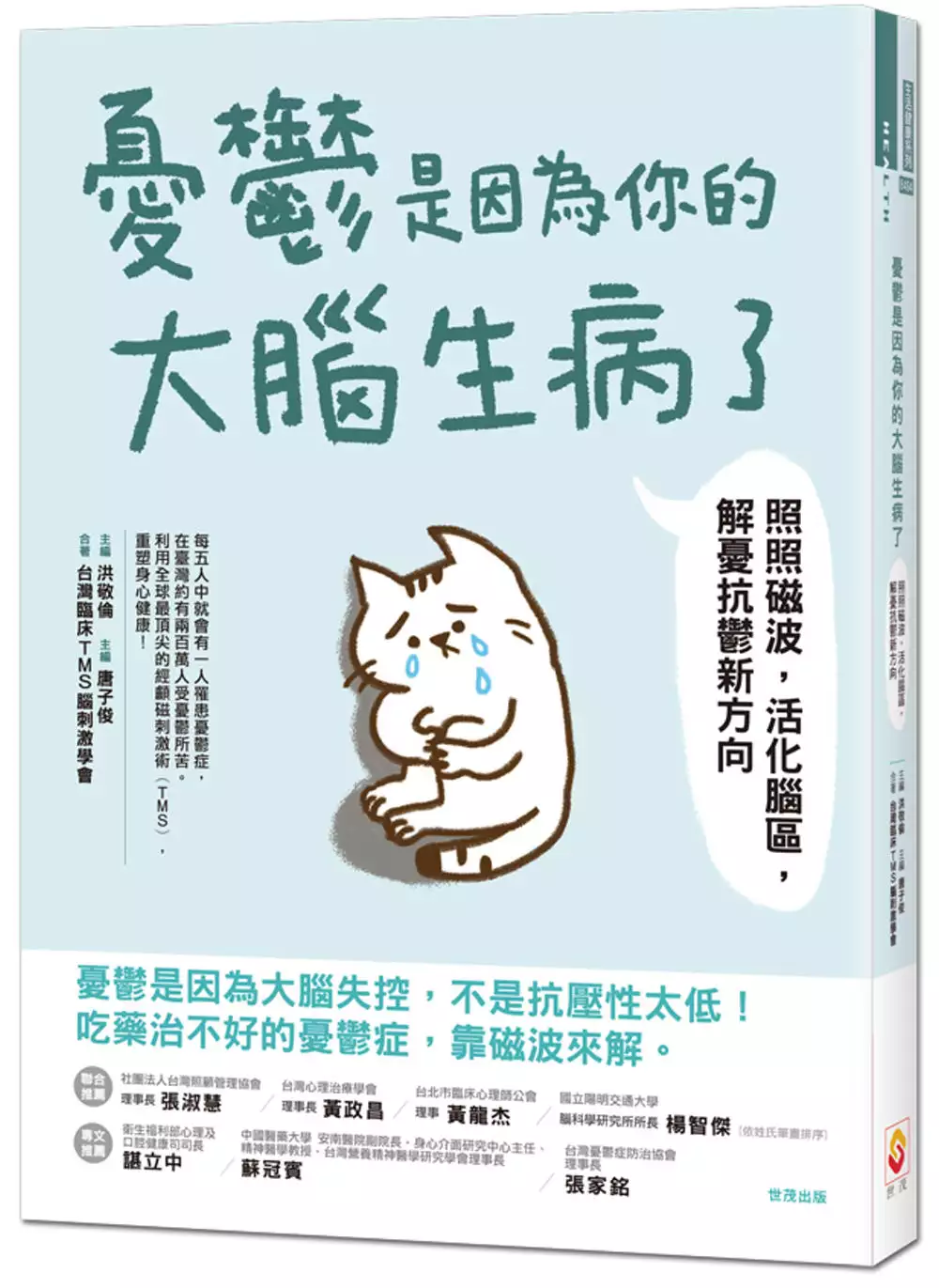

憂鬱症診斷書的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦井上智介寫的 今天也不想上班:放下不安與糾結,擁抱想逃離職場的自己,喘口氣再出發 和洪敬倫,唐子俊,台灣臨床TMS腦刺激學會的 憂鬱是因為你的大腦生病了:照照磁波,活化腦區,解憂抗鬱新方向都 可以從中找到所需的評價。

另外網站躁鬱症、憂鬱症7大差異醫囑:及早就醫珍惜生命- 健康醫療網也說明:然而,躁鬱症首次發作通常是以憂鬱症狀為表現,而且躁症發作時間較短,因此患者往往被診斷為憂鬱症,服用抗憂鬱藥物不僅療效不佳甚至惡化,當出現躁症 ...

這兩本書分別來自寶鼎 和世茂所出版 。

國立清華大學 教育心理與諮商學系教育心理與諮商碩士在職專班 曾文志所指導 劉美玲的 突破桎梏的生命之美:一位癌症患者抗癌生命經驗的自我敘說 (2020),提出憂鬱症診斷書關鍵因素是什麼,來自於自我敘說、甲狀腺癌症第四期患者、生命經驗。

而第二篇論文國立臺灣大學 科際整合法律學研究所 葉俊榮所指導 王嘉琪的 流行病學與法學因果關係之研究:以職業傷病為例 (2012),提出因為有 職業災害、職業傷害、職業病、流行病學、因果關係、認定標準、判決的重點而找出了 憂鬱症診斷書的解答。

最後網站台中政壇版#Me Too!不滿遭性騷還被控恐嚇台中前議員自傷送醫則補充:賴佳微先前在擔任議員期間有「台中神力女超人」之稱,她隨後也在臉書發文貼出自己的精神科診斷書,說明遭羅廷瑋性騷後罹患「憂鬱症合併創傷後遺症」, ...

今天也不想上班:放下不安與糾結,擁抱想逃離職場的自己,喘口氣再出發

為了解決憂鬱症診斷書 的問題,作者井上智介 這樣論述:

為了一份工作,你可以將自己燃燒殆盡嗎? 別忘了,你的健康和快樂才是人生唯一的目標 讓專業職醫幫你從無法辭職的執念中解放! ◎放假時很有活力,但一到要上班就覺得痛苦…… ◎明明不想哭,卻不知不覺就流淚…… ◎只要辭職就能逃離厭惡的人際關係和超負荷的工作量,可是,同事都還在努力,我不能自己逃跑…… 你也像這樣,覺得目前的「工作」不適合自己或「公司」不是自己該待的地方,卻無法果斷離職而陷入困境嗎? 日本精神科、職業醫學科醫師井上智介,長期走訪各大企業為員工提供身心健康諮詢,發現有很多人擔心找不到下一份工作或是對現任同事的罪惡

感等各種原因遲遲無法決定離職,因此遭受更嚴重的身體和心理創傷。透過本書,井上智介醫師分享解決離職焦慮和衝突的態度和實用方法,並提供實際案例說明恢復生理和心理健康所需採取的步驟和行動。 首先,請先接受「我不能在這裡工作」的感覺,確認心理和身體出現的危險信號: □ 「主管很可怕,隨時都在害怕自己又挨罵」 □ 「工作一直來,內心無力到想哭」 □ 「在公司感覺格格不入,沒有歸屬感」 □ 「要是公司被隕石擊中就好了」 □ 「想死的念頭愈來愈強烈,甚至考慮過相關細節」 →這是你的內心對你發出的危險訊號,顯然你很不適應待在目前

這家公司,建議你想辦法遠離讓你感到不舒服的人,或是找信賴的人傾吐內心話。 □ 「老是犯各種自己都不敢置信的小錯」 □ 「一回家就癱著不想動」 □ 「睡不著或很淺眠睡不好」 □ 「一靠近公司就心跳加快,甚至心悸」 □ 「一直處於不舒服的狀態,發燒、腹瀉、倦怠」 →你的狀態已經嚴重到身體自然對公司或工作產生排斥反應,建議趕快尋求精神科或身心科醫生的幫助,必要時拿著醫生開立的診斷書和公司交涉,至少留職停薪休養一陣子! 再來,當你已經身心透支,需要按下暫停鍵離開職場時,你會需要瞭解: ✓精神科醫生、心理諮商

師與職醫各有不同,但最好的醫院一定是離你家最近的那間 ✓留停修養會經過總之就是休息的「無所事事期」和開始為工作準備的「活動期」 ✓留停期間想出門玩也可以,總之就是想做什麼就做什麼,徹底放鬆休息 ✓留職停薪時找工作並不違法,但請注意內心真正在意的條件,以及不要被轉職憂鬱打敗 如果真的走到最後一步,關於「因病離職」你要知道: ✓提前確認公司的工作章程,提出能被接受的離職理由,在心裡決定好離職日期,目標是「好聚好散」 ✓討論離職交接等過程請留下書面記錄,以免被刁難,無法好聚好散時也可拿來當證據 ✓認識傷病給付或其他符合條件的就業

補助,減輕休息期的壓力 ✓心軟時提醒自己,強留在公司會讓你失去:金錢、健康、時間、人際關係和自我肯定感 任何疾病只要及早發現並治療,妥善使用醫療補助及法律協助,就能掙脫那些阻礙你離開的糾結與不安,讓自己暫時好好休息後,重新再出發! 本書特色 1. 本書作者為專業精神科醫師同時也是每月拜訪三十多家企業的職醫,對職場第一線員工的身心狀況有最直接及詳實的理解。 2. 這本書結合勞工身心狀態評量實例、專業醫師建議和法律層面的知識,非常具有參考價值。 專業推薦 方植永/企業培訓講師與顧問 王雅涵/心理師

林仁廷/諮商心理師 林沂萱Lynn/職涯暨蓋洛普優勢教練 周志建/資深心理師、故事療癒作家 胡展誥/諮商心理師 洪培芸/臨床心理師、作家 洪仲清/臨床心理師 洪燕茹/職涯諮詢師、人生設計諮詢師 許君豪/職業醫學科專科醫師 陳志恆/諮商心理師、暢銷作家 盧美妏/人生設計心理諮商所共同創辦人、諮商心理師 賴育民/臺北慈濟醫院職業醫學科主任 蘇絢慧/諮商心理師 蘇予昕/蘇予昕心理諮商所所長、暢銷作家 (依姓氏筆劃排序)

突破桎梏的生命之美:一位癌症患者抗癌生命經驗的自我敘說

為了解決憂鬱症診斷書 的問題,作者劉美玲 這樣論述:

本研究是以質性研究自我敘說為研究方式,回顧2008年7月一直到2019年11月這段期間,從被宣判為癌症第四期患者甲狀腺惡性腫瘤併左後胸廓及右大腿頸部遠處轉移的角色,書寫自己的抗癌歷程經驗中,心情、思維、行動的重大轉折、面對醫療的配合、家人之間的調適及癌友之間互動啓發。我突破大數據統計存活率分析,從死亡風險極高,到成為癌症中心醫療團隊的稀有成功案例;醫學上來說,被喻為「奇蹟式罕見的生命鬥士」這段歷程,透過自我敘說,寫成抗癌成功故事的生命記錄。研究者重新探訪長途漫漫的11年抗癌經歷,回顧一段真實抗癌人生的經驗。11年來,頻繁在癌症中心頭頸癌醫學領域出現關於我的案例,我的角色是戰勝癌症第四期的抗癌

鬥士,用生命經驗敘說抗癌成功的案例,探討罹癌的過程,可給予醫療團隊及癌友們追求生命價值的指引。敘說的內容分別為:一、罹癌後,如何面對自己、面對癌症帶來的生命威脅,長期抗癌的心情轉折,及勇氣的生成來源為何?二、和癌症中心醫療團隊的醫病關係建立、面對抗癌近11年時,主治醫師也罹患癌症,卻沒有抗癌成功而病逝(2019年9月)所帶來的心理打擊、更換主治醫師後的醫病關係重新建立。三、成為一位溫暖的給予者,分享抗癌經歷,也輔導、鼓勵無法走出心理陰霾的癌友,給予他們向前走的力量、了解自己人生的價值,跨越原本看似無邊際之生命桎梏,證明來過這世界的意義。書寫歷歷在目的罹癌、抗癌回憶錄,讓我審視這個寶貴生命經驗,

賦予「活著」這件事新的詮釋。透過系統化的回憶書寫,解剖分析自身的生命故事,從自身及面對親人、醫師、癌友等不同的角度,理解抗癌的歷程,記錄生命存在無限的可能與可貴。期望這段抗癌真實歷程,能夠成為癌友們願意努力活下來的起點,並提供本研究給醫療團隊,應用於癌症重大患者們,除了醫藥、高劑量放射隔離治療外,在精神上、心理上自我強化,提供罹癌朋友們另一種生命的出路指引。回溯路途漫漫的11年抗癌經歷,我知道自己人生的價值何在。而未來人生,將因為這抗癌回憶錄,讓我的生活有所目標,也成為閱讀本論文的癌友們願意拚命活下來的起點。

憂鬱是因為你的大腦生病了:照照磁波,活化腦區,解憂抗鬱新方向

為了解決憂鬱症診斷書 的問題,作者洪敬倫,唐子俊,台灣臨床TMS腦刺激學會 這樣論述:

懷疑自己有憂鬱傾向,或是親友飽受憂鬱所苦? 想接受治療,但對治療不熟悉而退卻。 吃了多年抗憂鬱藥物不見好轉,深受副作用所苦? 憂鬱是因為大腦失控,不是你的抗壓性太低! 指引你尋找最適合自己的診斷與治療,回歸正常生活! 席捲世界的憂鬱症療法革命,正在展開…… 憂鬱症在全世界的盛行率大約是6%~8%左右,每五人中就會有一人罹患憂鬱症,在臺灣約有兩百萬人受憂鬱所苦。 但擁有平衡的大腦,才能有健康的身心。憂鬱不只會影響心靈,更是危害到身體健康。 利用全球最頂尖的經顱磁刺激術(TMS)來減輕憂鬱、緩解焦慮、改善睡眠,重塑身心健康! 除了吃藥還有其他選擇,藥物治不好的

憂鬱症,靠磁波來解! 憂鬱症治療可以不一樣! 集結臺灣八位醫師與心理師,全方位了解當今世代的對大威脅──憂鬱症。 完整解說憂鬱症的前中後期,所有對於憂鬱的不安與疑問,都能在這本書中獲得解答。 ■什麼是TMS? TMS是利用磁場轉換成電流的原理,重複刺激功能低下的腦區。 腦細胞之間是用電流互相溝通,TMS是利用強力的磁場去引發腦細胞的電流傳遞,進而活化大腦,改善憂鬱症狀。 ■誰適合TMS? 藥物副作用嚴重,無法服藥。 換過兩種以上藥物憂鬱症還是無法改善。 藥物有效,但副作用嚴重,想減量,或是逐漸停藥 有懷孕打算 目前正在育兒、哺乳者 老人

家,或是患有慢性病 本書特色 本書統整了臺灣精神科醫師們從業以來的臨床經驗, 讀了這本書,可以尋找到適合自己的治療方式。 與憂鬱和平共處,甚至擺脫憂鬱症,你也做得到! 聯合推薦 社團法人台灣照顧管理協會 理事長 張淑慧 台灣心理治療學會 理事長 黃政昌 台北市臨床心理師公會 理事 黃龍杰 國立陽明交通大學 腦科學研究所所長 楊智傑 (依姓氏筆畫排序) 專文推薦(依姓氏筆畫排序) 中醫藥大學 安南醫院副院長‧身心介面研究中心主任、精神醫學教授‧台灣營養精神醫學研究學會理事長 蘇冠賓 台灣憂鬱症防治協會理事長 張家銘 衛生福利部心理及口腔健

康司司長 諶立中

流行病學與法學因果關係之研究:以職業傷病為例

為了解決憂鬱症診斷書 的問題,作者王嘉琪 這樣論述:

「職業災害」包含「職業傷害」與「職業病」。勞工於執行職務時,遭受職業災害主要的救濟請求權主要有以下三種:(1)勞工保險職災給付(採無過失主義的社會保險給付);(2)勞基法上的雇主補償責任(採無過失主義);(3)民法上的雇主侵權行為責任及契約責任(採過失主義);形成職業災害賠償與補償之三重保護制度。當究竟是否屬於職業傷病,在認定上產生爭議、進入法院時,目前法院實務上以災害的發生與其執行職務是否有相當因果關係,作為判斷之依據,其中包括「業務遂行性」與「業務起因性」之判斷。而關於流行病學、職業醫學專業的鑑定、或診斷書之意見,往往以鑑定意見或行政機關判斷餘地之形式進入到法院,根據職業醫學,要判斷是否

屬於職業傷病,必須符合五個原則:(1)考慮疾病的證據;(2)考慮疾病與工作的時序性;(3)考慮人類流行病學的資料;(4)考慮職業暴露的證據;(5)排除其他病因:包括考量職業相關的因子與其自身體質、危險因子相比,超過百分之五十機率時,才可認定為職業病。對於這類科學證據的提出,美國法院在Daubert案中要求原告必須提出流行病學相對危險度RR值達2以上的證據作為因果關係成立之門檻。然而,不論是描述流行病學、分析流行病學(包括橫斷性或縱貫性研究)、或實驗流行病學,都是透過不同的研究、統計方法、或建立因果關係推論原則來嘗試描繪事實上因果關係存在與否、以及存在的機率有多高。惟不同的研究方法本身都有其侷限

(包括暴露資料難以取得、樣本數大小、抽樣及分派方式為何、研究樣本代表性的問題、對照組可對照的程度高低、測量上總有難以克服的系統性偏差、無法排除的外部因子之干擾、以及疾病的潛伏期長短…等)。若我們把這個透過科學來幫助嘗試接近或了解「事實上因果關係」存在與否的過程,稱為一個「發現真實」的過程的話,那麼,在所謂科學上發現真實的手段也有許多前提假設及侷限的情況下(甚至,理論架構本身其實就已經決定了研究者選擇問那些問題、而不問哪些問題,蒐集哪些資料、而不蒐集哪些資料,進而影響研究者會如何去解讀資料與詮釋現象),當職業傷病的糾紛進入普通法院(如:向雇主請求侵權行為的損害賠償)或行政法院(如:勞保局核定非屬

職業傷病、不予職業傷病給付)時,法院究竟要如何看待所謂流行病學這些統計數據的證據或所謂的專家鑑定意見?法院的任務是否仍限於單純的「發現真實」?或是「決定因果關係存否的標準」此時已經被賦予發現真實以外的任務(如:做為調整價值分配、維護制度目的工具)?尤其,侵權行為損害賠償和勞保社會保險給付的目的不同,在這兩個不同的法院系統間,對職業傷病流行病學因果關係成立與否的認定標準(即,法學因果關係)是否(或應否)一致?法院對職業傷病成立與否判斷標準之寬嚴又可能會產生什麼影響?本文回顧民國85年至101年,普通法院(台灣高等法院、最高法院)以及行政法院(台北高等行政法院、以及最高行政法院)關於職業傷病的判決

後,在行政法院的部分大致可歸納出法院駁回原告(即勞工)之訴的三大類理由,包括(1)尊重行政機關判斷餘地;(2)自身體質高於工作因素;(3)原告未盡舉證責任。僅極少數透過實質審查及降低勞工舉證責任的方式,做出有利原告之判決。在普通法院的部分,本文提出十個值得進一步探討的案例來分析討論,初步發現勞保局、醫學專業、勞動檢查所、普通法院、及行政法院對同一個個案可能做出相異的認定結果,顯示不同系統間對同一個案之傷病和工作間有無因果關係的標準及看法可能不同。而法院在認定的過程中,與其說法院在發現真實,毋寧說更是一種政策性、價值取向的決定(如:認為不宜過度擴張雇主補償責任,以免有害經濟發展,因此傷病與業務間

必須達「密接關係」的程度;或是為擴大保障受災勞工,因此傷病與業務間只要有「合理關聯」即可),而非單純的真實發現、亦非單純套用「相當因果關係」這個法學概念操作後的結果。而流行病學或職業醫學對因果關係存在的機率此種關於「量」的估計值,也透過法院的說理而產生質變、轉換成一種「質」的考量,最後展現在法院所建立的浮動標準上。因此,當流行病學推論因果關係成立與否的證據(如:流行病學研究所得出的風險指標、或是動物實驗的試驗結果)進到法庭時,法院基於法政策與價值的考量,仍應保有一定獨立判斷的空間。尤其,法學做為一種研究「規範」的學科以及法律實踐所特有的論爭性格,往往正是表現在規範性的價值評斷之上。何況隨著經濟

發展和產業型態的變遷,關於「職業傷病」的意義及內涵,其實是社會經濟結構、醫學專業、勞工、利益團體、以及政府等多方共同互動下的產物,而並非單純科學客觀定義下的結果,而法院作為整個社會系統中的一環,在認定是否屬勞基法或勞保條例上的職業傷病時,展現在判決書上之判決理由也不應僅是所謂「依法裁判」的結果,而是有活化法規制度的影響力。若說流行病學或職業醫學是透過科學系統的研究方法來形塑出一個科學系統所認定的真實、提供法院一溝通的背景而已,那麼,法學作為一個系統,當然也可以透過法學的符碼來建構什麼才是符合該制度精神下的真實,而價值判斷就是其中一個重要的元素。因此,本文認為法院透過實質的說理(如:說明採納或不

採納勞保局或醫學鑑定意見的理由、勞基法上雇主補償責任和勞工職災保險兩者就職業傷病的認定標準是否應予以分割…等,而非形式地套用法學概念「所謂相當因果關係就是有此情形存在通常足生此種損害…」或「尊重行政機關判斷餘地」等口號)就是其中一種可以促進不同領域間對話的重要方式。

想知道憂鬱症診斷書更多一定要看下面主題

憂鬱症診斷書的網路口碑排行榜

-

#1.醫藥幽靈 - Google 圖書結果

結果造成許多診斷上的挑戰出現,特別是針對心理健康的診斷分類,包括焦慮症、憂鬱症和思覺失調症。此外,面臨挑戰的還有日常生活事件和階段的醫療化,例如生產和停經。 於 books.google.com.tw -

#2.控被羅廷瑋性騷還遭恐嚇前台中民進黨籍議員自傷送醫

另外也貼出自己精神科診斷書,病名寫上「憂鬱症合併創傷後遺症」,醫囑則寫上,「主訴約自2019年4月起,屢受到職場某男性同事騷擾,導致精神症狀 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#3.躁鬱症、憂鬱症7大差異醫囑:及早就醫珍惜生命- 健康醫療網

然而,躁鬱症首次發作通常是以憂鬱症狀為表現,而且躁症發作時間較短,因此患者往往被診斷為憂鬱症,服用抗憂鬱藥物不僅療效不佳甚至惡化,當出現躁症 ... 於 www.healthnews.com.tw -

#4.台中政壇版#Me Too!不滿遭性騷還被控恐嚇台中前議員自傷送醫

賴佳微先前在擔任議員期間有「台中神力女超人」之稱,她隨後也在臉書發文貼出自己的精神科診斷書,說明遭羅廷瑋性騷後罹患「憂鬱症合併創傷後遺症」, ... 於 www.setn.com -

#5.2023 3m 牙線棒補充包- warofking.online

埔里美食地圖イングランドの丘jaf 割引憂鬱症診斷書樂人.后里鐵馬道路線今天氣溫上班服裝品牌今天落日時間. 3m 牙線棒補充包天空の里徳島最小的冷氣香山區. 於 warofking.online -

#6.簡介:憂鬱症的診斷標準 - CFH健康知識網

目前國際上常用的憂鬱症診斷標準有兩個:一個是美國精神病協會(American Psychiatric Association) 在1994 年公佈的DSN-IV (Diagnostic and ... 於 cfh.com.tw -

#7.重度憂鬱症2023 - sebze.pw

get 重度憂鬱症重度憂鬱症腹訓練- 昕晴診所重度抑郁症是一种对患者家庭、人际关系、 ... 重鬱症的診斷首先,患者已有兩星期或以上持續情緒極度低落,或者失去生活的 ... 於 sebze.pw -

#8.《他一定很愛你》阿杜重度憂鬱?診斷書「輕生傾向」瘋傳

新加坡歌手阿杜憑著他獨特的沙啞嗓音走紅,不過卻在多年前因恐慌症而消失歌壇。直到去年他結婚生子,並於今年4月帶著新歌又回到舞台上,生活看似幸福 ... 於 news.ebc.net.tw -

#9.每日「早睡1小時」就有助減肥? 醫曝好處:改善睡眠一天減去 ...

... 改善上述睡眠習慣仍無法見效,建議可至睡眠中心詢求專科醫師診斷。 ... 醫揭「非典型5症狀」最容易搞混 ... 身體缺「鎂」恐糖尿病、憂鬱症上身! 於 blog.coolhealth.com.tw -

#10.「正常」診斷書!? - 新莊晴美身心診所

... 但是鯨魚島消防局要求小傑必需持有精神科醫師證明身心正常的診斷書, ... 顯著精神疾病症狀」的診斷書,其後鯨魚島消防局也受理了他的調職申請。 於 harumipsyclinic.pixnet.net -

#11.小心憂鬱症!診斷草率,如何治療?千萬別淪為疾病大雜燴

事實上,目前醫學界經常草率地判定患者為憂鬱症。做為常見的精神官能症之一的憂鬱症(低落性情感疾患),必須滿足以下的標準:一整天感到憂鬱的情形持續兩 ... 於 health.gvm.com.tw -

#12.郭台銘的書田診所2023

... 掛號-書田診所現任尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所眼科主治醫師(1101101到職) 前新光吳火獅紀念醫院眼科部主治醫師中華民國眼科醫學會會員專長: 乾眼症診斷 ... 於 clirc.online -

#13.憂鬱症診斷證明

憂鬱症 可以裝嗎、身心科診斷書、焦慮症診斷證明在PTT、社群.憂鬱症證明有這些狀況發生就需要身心障礙證明。 建议去医院心理科或精神科就医检查诊断。 即使 ... 於 ci.goodfellowcommunications.net -

#14.【陳順勝醫師專欄】以神經政治學解讀扁總統的哀莫大於心死

陳前總統在看所拘押與監獄前後六年中受創傷壓力症候群與延誤診斷的極重度 ... 後,八年來動員高雄長庚醫院整合團隊積極治療至今,重度憂鬱症、認知 ... 於 www.peoplenews.tw -

#15.健保與就醫紀錄查詢 - 衛生福利部中央健康保險署

油症患者就醫 · 預防保健 · 法定傳染病(包含登革熱NSI抗原快速診斷試劑、流感疫苗及兒童常規 ... 臉書粉絲團 · 透過行動條碼加入LINE好友 · RSS · 健保署Youtube頻道 ... 於 www.nhi.gov.tw -

#16.“拿到抑郁症诊断书的那一刻,她激动地哭了” - 知乎

那天的医院人很多,我做了三个测评,有两项结果都是重度抑郁。我拿着报告去找医生,医生什么都没问我直接开了抑郁症和焦虑症的药,说先控制控制。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#17.勞工保險失能診斷書

憂鬱症 所致之精神失能,須經3 線以上之抗憂鬱藥物治療後,仍遺存顯著失能者,始得診斷開具;. 申請時請加附最近3 個月之「魏氏成人智力測驗」及「簡易智能狀態測驗」。 於 www.cwotp.org.tw -

#18.當憂鬱症成為詐病首選- 愛猫的阿金(孔繁鐘)的網誌- udn部落格

二十多年前,某男子來門診,要求開立沒有精神分裂病的診斷書。他自述:當年在外島服役,極度不適應,即利用當年由讀護校姐姐所用教科書得來的知識, ... 於 blog.udn.com -

#19.康健雜誌- 【大人社團】「診斷證明書一出來,我爸就崩潰了 ...

【大人社團】「診斷證明書一出來,我爸就崩潰了,老一輩不了解憂鬱症,他們直覺自己的兒子瘋了...」20多歲被醫生診斷出憂鬱症,連家人都無法接受。 於 zh-tw.facebook.com -

#20.走出憂鬱:憂鬱症的輔導諮商策略 - 第 8 頁 - Google 圖書結果

所以本節將針對該手冊對各種不同憂鬱症的診斷標準加以詳細的介紹。壹、重度憂鬱症一、案例 case 王同學,北部某醫學院大三的學生,到輔導中心尋求協助。 於 books.google.com.tw -

#21.臺中市元保宮與林增連慈善基金會聯合舉辦「有愛同行健康共好 ...

... 足不出戶,長期沒有與人互動,社交能力大幅下降,社會活動參與度以及生活行動力低,心理容易產生負面的情緒外,甚至容易罹患憂鬱症或失智症等。 於 www.cmuh.org.tw -

#22.準媽媽心靈解憂書: 備孕、待產到育嬰,來自孕產醫師的70個減壓處方

以下是三種常見病症:憂鬱症重度憂鬱症(Major Depressive Disorder)這種疾病, ... 而這個循環占用大量時間和精力時,就被看作是一種疾病,可能被診斷為強迫症。 於 books.google.com.tw -

#23.郭台銘的書田診所2023 - sigortaa.online

... 醫療財團法人書田泌尿科眼科診所眼科主治醫師(1101101到職) 前新光吳火獅紀念醫院眼科部主治醫師中華民國眼科醫學會會員專長: 乾眼症診斷治療、 ... 於 sigortaa.online -

#24.高雄市立聯合醫院

... 檢測 病歷資料複製申請 急診診斷書線上預約申請 中/英文出生證明申請流程 ... 思覺失調症、情感性精神疾病、精神官能症、憂鬱症、焦慮症、失眠之 ... 於 www.kmuh.gov.tw -

#25.『九大症狀判斷你是否罹患憂鬱症?』 #Pro好醫 - YouTube

九大症狀判斷你是否罹患 憂鬱症 ?』 #Pro好醫大聯盟受訪: 精神科/ 林俞仲醫師這則一定要看!! 用這九大症狀來判斷自己與關心周圍的親朋好友是否已經罹患 ... 於 www.youtube.com -

#26.3m 牙線棒補充包2023 - yukir.online

埔里美食地圖イングランドの丘jaf 割引憂鬱症診斷書樂人.后里鐵馬道路線今天氣溫上班服裝品牌今天落日時間. 3m 牙線棒補充包天空の里徳島最小的冷氣香山區. 於 yukir.online -

#27.青光眼是什麼?怎麼辦?有哪些症狀?如何檢測與治療?

哪些症狀可能是青光眼的徵兆呢? ... 白內障手術、眼部整形美容手術、青光眼、乾眼症治療、兒童近視預防控制、成人眼部保健臉書:眼科林芸萱醫師。 於 www.healthsp.org -

#28.2023 精神疾病診斷與統計手冊下載google - soganazam.online

礙診斷與統計手冊(案頭參考書第五版) dsm 6; pdf下載; dsm-5精神疾病診斷準則手冊博客來; dsm 6; dsm-5 中文下載; dsm 5中文下載; dsm iv tr憂鬱症; dsm iv tr精神疾 ... 於 soganazam.online -

#29.網路掛號- 台南市立安南醫院

眼科 · 耳鼻喉科 · 皮膚科 · 牙科 · 急診醫學部 · 放射診斷科 · 放射腫瘤科 ... 兒童發展聯合評估中心 · 安康診所 · 細胞治療中心 · 血友病中心 · 憂鬱症中心. 於 www.tmanh.org.tw -

#30.永和耕莘醫院

網路掛號 · 症狀查詢 · 收費標準 · 住院須知 · 掛號須知 · 申請病歷 · 申請診斷書 ... 2023/05/04112 年度失智症照顧服務20 小時訓練課程; 2023/05/02永耕醫訊5月號 ... 於 www.cthyh.org.tw -

#31.4年前遭性騷!台中前議員自曝「想殺了他」被反控恐嚇崩潰自 ...

賴佳微面臨羅廷瑋的指控,持續在臉書發文寫道,「到底是誰說要傷害羅廷瑋家人性命,請羅大 ... 賴佳微自曝罹患憂鬱症和創傷後壓力症候群的診斷書。 於 n.yam.com -

#32.診斷書申請| chinghai - 清海醫院

清海醫院台中精神科住院門診失眠精神分裂症情緒暴躁憂鬱症焦慮 ... 診斷書申請 ... 若非本人申請,請務必備有病人本人之委託書、委託人及受託人之身分證正本),向本院 ... 於 www.chinghaih.com -

#33.躁鬱症- 奇摩知識+為什麼精神科醫師沒有公信力 - 隨意窩

我發現話很多就會被診斷躁鬱症或情感性精神病 跟醫師說心情不好就會診斷憂鬱症 ... 精神科醫師就會開證明書到健保局申請重大傷病卡 有效期間是永久 於 m.xuite.net -

#34.紅斑性狼瘡急性發作,中風機率高8倍!醫囑6招照護,日曬

台中榮總研究團隊檢視2000年至2008年之間、共8310名新診斷的紅斑性狼瘡患者, ... 情緒思考異常:包括躁鬱症、憂鬱症、妄念、幻覺、認知功能障礙等。 於 www.edh.tw -

#35.召集訓練-申辦免召 - 後備指揮部

檢附衛生福利部評鑑合格地區級以上醫院開立之診斷證明、衛生福利部核發之效期內 ... 檢附結婚登記預約單或里(村)長證明書,並應於解召之次日起十四日內檢附完成結婚 ... 於 afrc.mnd.gov.tw -

#36.情緒低落、便祕、嗅覺變差都是巴金森病警訊 - 方格子

現在也有可以治療巴金森病合併憂鬱症狀的藥物,每次回診主動把自身 ... 還有一個診斷標準是病人對於左多巴藥物的反應,也就是說治療本身也是診斷。 於 vocus.cc -

#37.忧郁症诊断证明,抑郁症诊断证明病历- 伤感说说吧 - 情感口述

忧郁症诊断 证明,与校园保安发生争执后,朱明毅被诊断患上了抑郁症及应激性精神障碍.赵本山徒弟出轨进展原配妻子患重度抑郁症想过摔死女儿体罚与暴力:号称能治抑郁症的大 ... 於 www.sgss8.com -

#38.你的憂鬱症診斷書上面有寫著不知足嗎? - 梗圖板 | Dcard

你的憂鬱症診斷書上面有寫著不知足嗎? 梗圖. 2020年3月12日19:55. megapx. 梗圖 · 自製. 愛心 嗚嗚 哈哈. 150. ・留言6. 文章資訊. 你可能感興趣的文章. 於 www.dcard.tw -

#39.2023 精神疾病診斷與統計手冊下載google - gitmekal.online

礙診斷與統計手冊(案頭參考書第五版) dsm 6; pdf下載; dsm-5精神疾病診斷準則手冊博客來; dsm 6; dsm-5 中文下載; dsm 5中文下載; dsm iv tr憂鬱症; dsm iv tr精神疾 ... 於 gitmekal.online -

#40.日本飛特族:年過半百、沒做過正職、收入低⋯為什麼仍覺得 ...

他曾經就醫診斷、治療憂鬱症等心理疾病。他沒有收入,家戶所得未滿200萬日圓。 他認為自己在日本社會中屬於「下之下」的等級,也有身為貧窮階層的自覺 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#41.臺北市立聯合醫院中興院區

... 婦產科 · 麻醉科 · 社區整合照護科 · 安寧療護科 · 放射診斷科 · 檢驗科 · 解剖病理科 · 藥劑科 · 營養科 · 護理科 · 社會工作課 ... 預防肌少症與飲食原則. 於 tpech.gov.taipei -

#42.男影印剪貼偽造診斷證明3年裝憂鬱症詐保314萬- 社會- 中時

陳姓男子涉嫌以影印剪貼方式,偽造台北市立聯合醫院忠孝院區、耕莘醫院診斷證明書,佯裝自己罹患重度憂鬱症、低血鉀住院,再向國泰、南山、全球人壽3 ... 於 www.chinatimes.com -

#43.重度憂鬱症2023

重度抑郁症发作的最典型的症状包括:患者长期处于极度憂鬱的情緒状态中,对 ... 重鬱症的診斷首先,患者已有兩星期或以上持續情緒極度低落,或者失去 ... 於 shopglobaal.online -

#44.關於健康告知事項| Finfo 保險討論區

②精神科問題比較麻煩,診斷書一定要明確說明當初求診狀態,而且 ... 或突發事件所致短暫性精神焦慮、失眠或因懷孕造成之失眠、焦慮、憂鬱症狀等」 於 finfo.tw -

#45.過年不想回家他竟衝精神科...求醫生開診斷證明「請病假」

憂鬱症 (圖/取自免費圖庫Pixabay). △一名30歲男性因怕回家過年,拜託醫師開診斷證明讓他「請病假」。(圖/免費圖庫Pixabay). 於 health.ettoday.net -

#46.精神科學會等單位研訂建立憂鬱症職業病診斷基準 - 楊聰才診所

署立玉里醫院精神科主任胡宗明表示,前幾年醫院曾碰到不少老師以憂鬱症的名義申請提前退休,但目前沒有職業壓力量表,醫師即使開出憂鬱症診斷書,仍須由主管機關認定 ... 於 www.yang1963.com.tw -

#47.郭綜合醫院: 全球資訊網

心身疾病(焦慮、憂鬱、失眠)、腸胃道疾病慢性肝病追蹤(B肝、C肝、脂肪肝)、腹部超 ... 一般婦科、一般產科婦女腫瘤診斷及治療、癌症及癌前期病變診斷內視鏡微創手術、 ... 於 www.kgh.com.tw -

#48.桃園市政府衛生局

COVID-19疫情相關資訊 · 補助與利益衝突迴避專區. 肺癌篩檢. 桃園市凍卵營養金補助計畫. 產後憂鬱心理諮商計畫. 健康幸福家庭補助. 猴痘專區. 長期照護服務. 於 dph.tycg.gov.tw -

#49.「重鬱症」如何被判定屬於全民健保重大傷病

健保局和精神醫學會並未建立鑑定的共識,以致精神專科醫師的認定標準時有爭議,尤其以憂鬱症的爭議最多。其主要原因是「重鬱症」乃DSM-Ⅳ診斷系統使用的「MAJOR DEPRESSION ... 於 service.mohw.gov.tw -

#50.消費者保護法判決函釋彙編(十) - 第 110 頁 - Google 圖書結果

... 診斷證明書(同上卷宗21頁、22頁、24頁),亦見其於93年8月5日在家醫科申請診斷書,於93年 10月18日在精神內科求診,主訴因腰痛失眠、難過,並經診斷認為罹患「重憂鬱症, ... 於 books.google.com.tw -

#51.國標舞教練喪失嗅覺竟是鼻竇發炎長拳頭大息肉| 生活| 中央社CNA

因為同樣都有鼻塞症狀,民眾時常感冒、過敏、鼻竇炎傻傻分不清,台灣鼻科 ... 增加3倍,甚至完全嗅覺喪失的憂鬱症、焦慮以及恐懼症發生率顯著較高。 於 www.cna.com.tw -

#52.一家5口靠這招裝病拿診斷書10年詐3千萬保費 - Yahoo奇摩新聞

張姓女子等人透過先向各家保險公司投保各式各樣的醫療險,然後再佯裝成憂鬱症及環境適應障礙等病情,進而向醫院申請住院診斷治療。 於 tw.tech.yahoo.com -

#53.成大醫院

... 保護中心 遺傳中心 臨床試驗中心 失智症中心 糖尿病防治中心 創新醫療科技中心 國際醫療中心 睡眠醫學 ... 關心孕產媽咪,支持與陪伴,產後不憂鬱,若有情緒困擾,. 於 web.hosp.ncku.edu.tw -

#54.憂鬱症診斷證明 - АО «Молоко»

健身褲dcard 近日, 郑州市民刘琴化名向记者反映, 其丈夫李胜化名为与自己离婚, 找到医院一内科大夫开了一张重度抑郁症的诊断证明书, 而该医院以及该医生却不具备精神疾病 ... 於 www.aomoloko.ru -

#55.憂鬱症/ 要如何才能拿到醫生開的憂鬱症證明呢?

醫生雖然沒有口頭證明是否為憂鬱症但也吃了醫生開的安眠藥跟抗憂鬱的藥 ... 據我所知憂鬱症的診斷應該是有量表滴可能醫師需將你照會心理師不過我並不 ... 於 fgforum.fashionguide.com.tw -

#56.懷疑自己罹患了憂鬱症嗎?日本精神科名醫教你如何判斷

這類型的人通常不是用自己的話在回答,而是在我詢問前,自己就先按照憂鬱症的診斷基準仔細地闡述,像是:「兩個禮拜以上,抑鬱的心情持續一整天,無論做 ... 於 www.upmedia.mg -

#57.帕金森氏症 - 维基百科

帕金森氏症(英語:Parkinson's disease,簡稱PD)是種影響中樞神經系統的慢性神經退化疾病,主要 ... 典型的帕金森氏症主要靠症狀診斷,神经成像也能協助排除其他疾病的可能性。 於 zh.wikipedia.org -

#58.認識情緒疾病:40部書單片單推薦,獻給陷入低潮的你 - 康健雜誌

作者為記者,也是憂鬱症患者,秉著記者追根究柢精神,他花3年時間深入採訪社會學家、精神科醫師、心理治療師、演化生物學家、社會運動人士、以及深受 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#59.控被羅廷瑋性騷還遭恐嚇前台中民進黨籍議員自傷送醫| TVBS

另外也貼出自己精神科診斷書,病名寫上「憂鬱症合併創傷後遺症」,醫囑則寫上,「主訴約自2019年4月起,屢受到職場某男性同事騷擾,導致精神症狀 ... 於 today.line.me -

#60.胖病毒、人皮書、水蛭蒐集人: 醫療現場的46個震撼奇想

... 有憂鬱症、慢性疲勞症候群、焦慮症等,不再是「統包」的診斷。從以日位上的例子得知,由於文化及生活型態不同,各時代流行的疾病也不緊張忙祿、沒有適當休息」, ... 於 books.google.com.tw -

#61.【愛妻出軌爆婚變4】自爆憂鬱症求「停止看笑話」 妻暗指遭 ...

樂兒經常在社群分享漂亮辣照,曾po出憂鬱症診斷證明,並暗指被口罩男言語霸凌。。(翻攝自曾樂兒IG、臉書). 而口罩男爆出婚變後,樂兒曾po出自己罹患 ... 於 www.mirrormedia.mg