成功大學藝術中心的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦藝術蝦(林致維)寫的 流動日常:藝術蝦的繪畫日記【扉頁親簽版‧博客來獨家】 和的 陳澄波全集第一卷.油畫都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自馬可孛羅 和藝術家所出版 。

國立臺南藝術大學 民族音樂學研究所 蔡宗德所指導 黃筌琳的 高雄印尼新住民音樂文化的展演與推廣 (2018),提出成功大學藝術中心關鍵因素是什麼,來自於印尼新住民女性、文化認同、新住民表演活動、印尼搖竹、爪哇文化、峇里島文化、多元文化推廣。

而第二篇論文國立臺南藝術大學 民族音樂學研究所 蔡宗德所指導 陳聖元的 海外華人音樂文化的重構:以「爪哇地區中國風格皮影戲(Wayang Cina Jawa)」為例 (2017),提出因為有 爪哇地區中國風格皮影戲、皮影戲、印尼華人音樂文化、新秩序政策、離散、混雜的重點而找出了 成功大學藝術中心的解答。

流動日常:藝術蝦的繪畫日記【扉頁親簽版‧博客來獨家】

為了解決成功大學藝術中心 的問題,作者藝術蝦(林致維) 這樣論述:

★ 2020年「好書大家讀」得主 ★ ★ 2021年國立台灣美術館受邀講座畫家 ★ ★ 2012全國美展入選 ★ 藝術蝦:「多畫畫,發現美的事物。」 2022 藝術蝦十年養成,最私密的畫家自我告白! 推薦序:鄭開翔|《街屋台灣》作者 真摯推薦:B6速寫男Mars|速寫藝術家、Fanyu|插畫家、王春子︱插畫家、許匡匡|插畫家、番紅花|作家、楊双子|作家、楊富閔|小說家、薛慧瑩|插畫家 (以上按照姓名筆畫排列) === 從新竹到台南,從海岸到山稜,跟著畫家的雙眼,記錄那些日常的流動 === 「成長過程中,我一直沒有受過畫畫的訓練,只依稀記得自己喜歡畫畫。」 偶然在當兵無聊時,隨手拿

起簽字筆開始記錄, 一筆一畫把鋼盔、軍靴、哨站、軍營的大樹,以畫當日記寫,居然累積了好幾畫冊。 「退伍後,我知道我有新的目標了。」 從最基礎的水彩速寫開始,然後開始台北台南兩地跑的學畫歲月, 一轉眼也開畫展、得了獎、開班授課、出了三本書、十年就過去了。 ■ 在新竹出生成長 在這個「科學城」成長,受教育的過程也漸漸變成一個大家眼中「典型」的理工男。但藝術蝦一直沒有忘記畫畫的感觸。或許是新竹這個古老城市的人文氣息給他不一樣的養分吧,這座看似邁向未來的城市,其實曾是北台灣的行政中心,城隍廟、媽祖宮、東城門以及日本時代的巴洛克建築,讓他擁有不同於理工男的情懷。 ■ 在台南的第二人

生 大學在新竹念書、後來也到了南科,也與道地的台南小姐成家,台南成為藝術蝦的第二家鄉。台南馥郁的歷史與人事物,尤其是蜿蜒的巷弄中上百年的古廟與歲時祭儀,叫人不感動也難。因為兵中養成的「畫日記」,也被藝術蝦帶到台南,在古寺巷弄中探索,藝術蝦一步一步讓台南滋養他。不管是四鯤鯓寧靜的漁村、夜雨不停的林百貨、還是從鄭成功駐守就存在的菜市,台南有太多叫人感動的景致,畫也畫不完。 ■ 不管是上班、迷路還健行,所有眼中的景致都是一種美 藝術蝦除了有這些人文的養分,不斷鼓勵自己繼續畫畫之外,重要的是一雙敏銳的雙眼與一顆包容的心,將之轉化成藝術的瞬間。上班開車路上,沿著鹽水溪透

著玫瑰氣泡酒色的晚霞,在堤防上閃耀著歸心似箭的上班族;為了尋找詩人足跡而迷路,結果看到一扇精緻的大門,就不禁坐下來開始速寫;山林開闊的景致,在太陽升起的那個瞬間,把大地浸染成黃橙橙的光之海。這些都可以是你抒發的靈感,我們缺的,就是那對「心靈之眼」去欣賞。 十年了,看見藝術蝦的改變,也看見我們身邊的美好! 跟著藝術蝦的眼睛看到的,伴隨他創作的成長。 靈感與感動的瞬間,經常就在你旁邊。 你怎麼看風景,風景就怎麼給予你能量。 藝術蝦要你準備好不一樣的心境,展開一場旅行,與日常風景一起流動。

成功大學藝術中心進入發燒排行的影片

本集主題:「台南巷框:遇見文學大師葉石濤的時光散步」新書介紹

專訪作者: 1/2藝術蝦 Artshrimp(林致維)

本書特色:

世界水彩大賽入選、紀實水彩速寫家1/2藝術蝦

與已故當代文學家葉石濤,

精采絕倫、以圖會文,

穿越時空的台南巷弄散步對話!

「唯一使我留戀的是那些縱橫交錯,猶如一張網子一樣展開來的許許多多長短不一的府城的巷子。」──葉石濤

「對一個人來說,一座城市的內在其實很簡單,那便是每一處風景在他生命裡的深刻回憶。藉由和已故作家葉石濤穿越時空的對話,我在台南的巷弄裡展開了新的故事,也和他一樣愛上了有著蜘蛛網般縱橫交錯巷道的府城。那些創作與散步的點點滴滴不斷累積,我的思緒也不斷的湧現膨脹,似乎有一股力量正督促著我,要把這些感受都化成圖畫與文字分享出來。」──1/2藝術蝦

◎「一半的我是工程師,但另一半的我卻是一個熱愛藝術的人,從十年前學畫的那一天起,我就一直過著二分之一的生活。」

「對我而言,當畫家比當工程師辛苦得多了。」1/2藝術蝦這麼說。下班後,他脫下制服,便即刻投入另一場戰鬥──拿起筆桿,把那些內心裡醞釀的喃喃細語捕捉下來,將它們化作現實。從寫實主義到更趨向於表現主義的創作風格,他在跌跌撞撞中,逐漸找到了一條通往內心風景的道路。他說,繪畫有它美妙的地方,每幅作品都是生活的足跡,那是和拍照全然不一樣的感動,也帶給他擁有生命最直接的喜悅。

◎在台南的巷弄裡散步與創作,發現一座城市內在的旅程

1/2藝術蝦以文字與繪畫並存的方式,記錄自己循著葉石濤的生命片段,實地走訪、感受已故當代文學家在台南的生活,呈現其文學地景,並對照己身之歷程、遇見人事物所展開的新故事,構成過去與現在、穿越時空的散步對話。

書中以六塊老區域為骨幹,葉石濤的文學作品、巷弄與現景為枝葉,並以豐富多彩的繪畫、細緻而緩慢的筆調,交織出1/2藝術蝦眼中錯亂卻美麗的台南。無論是沒落的老菜市、瀰漫日式風情的巷弄,或是彷若新生活渡口的老古石街,他不只以古穿今,也在1/2工程師、1/2畫家的身份中穿梭,一個人,兩種身份,三個視角,既單純又複雜地記錄他心中的台南之味。

作者簡介:1/2藝術蝦(林致維)

清華大學材料科學研究所碩士畢,現職科技公司工程師,業餘畫家。

得獎與展覽經歷

2013 全國美展入選

2014 《安平漫遊》水彩畫展(台南安平舊烘爐咖啡屋)

2016 世界水彩大賽入圍、《繪台南》水彩畫展(台南成功大學藝術中心)

2017 《台南巷框》水彩畫展(台南好感生活所事空間)

高雄印尼新住民音樂文化的展演與推廣

為了解決成功大學藝術中心 的問題,作者黃筌琳 這樣論述:

在許多人的概念中,臺灣印尼新住民女性的形象總是悲情角色,相關的研究往往把重心放在跨國婚姻的問題上,然而當他們移民到臺灣逐漸適應生活的這段期間也將印尼的傳統文化帶進來,在印尼獨特文化元素的背景下,來到臺灣後又形成另一種不同於原生地的意義,甚至在這文化混雜的島嶼歷史脈絡下顯現出另一種風貌,逐漸成為他們身分認同的一種標誌。當印尼新住民女性來到臺灣的時候,他們所要面對的文化衝擊包含生活方式、宗教信仰、語言溝通與價值觀等。在適應新環境的同時也伴隨著鄉愁,在改變自己生活型態以及適應臺灣環境的過程當中,也期望能追求代表自己國家的文化價值,漸漸成為一種特殊的生活型態。為了要瞭解高雄印尼新住民女性的音樂文化活

動,本文首先探討印尼新住民女性在臺生活環境與文化認同,之後研究部分著重於頻繁使用民間樂器作為印尼籍配偶主要社交媒介的聚集地─―高雄,從多元文化推廣中的音樂活動、印尼新住民女性所成立的安格隆(Angklung) 樂團與印尼傳統舞蹈團體,以及文化推廣相關方式與型態來探討其現象,瞭解他們在背負著刻板印象與既有的社會標籤下,如何藉由音樂活動來建構其音樂文化認同體系。

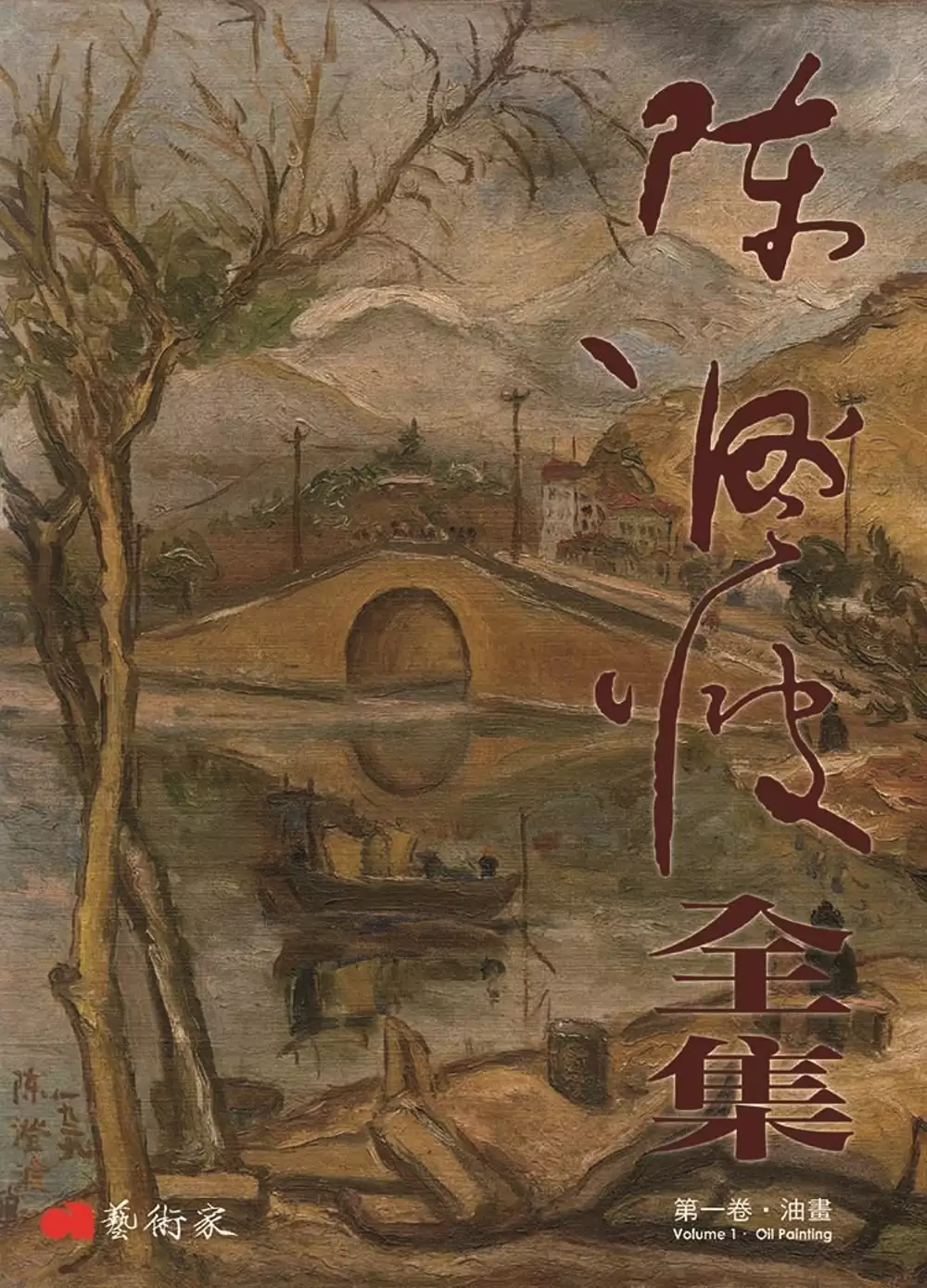

陳澄波全集第一卷.油畫

為了解決成功大學藝術中心 的問題,作者 這樣論述:

本書集結了陳澄波於1924至1947年間所繪製的油畫,包含部分僅存黑白圖版的作品,合計約近300餘幅畫作。這些珍貴的繪畫富含濃郁活潑的色彩,充分展現臺灣林木蓊鬱、地貌豐美、人群和善的特色。另採用X光檢測技術於黑白圖版的作品上,透過這些X光檢測圖也可清楚辨識畫中所勾勒的人物形態和風景地貌。 本書特色 藝術家陳澄波的油畫集

海外華人音樂文化的重構:以「爪哇地區中國風格皮影戲(Wayang Cina Jawa)」為例

為了解決成功大學藝術中心 的問題,作者陳聖元 這樣論述:

在印尼華人音樂文化的研究中,爪哇地區中國風格皮影戲(wayang Cina Jawa,簡稱wacinwa)仍為相當新而陌生的課題,原因是1965年蘇哈托(Soeharto)發動政變取得權力並於1967年擔任印尼總統後,進入「新秩序政策(Orde Baru, New Order, 1966-1998)」時代,頒布第十四總統令,推行一系列排華措施,使印尼華人的文化、藝術、信仰與語言等遭受極大傷害。 爪哇地區中國風格皮影戲由江段新(Gan Twan Sing)研創,是混雜爪哇皮影戲與華人皮影戲兩者元素的新型皮影劇種,故在排華政策下,逐漸消失殆盡。後蘇哈托時代,印尼政府對於華人的態度及政策越發

寬容,除為維持國內族群和諧,更重要的外部因素是中國崛起。爪哇地區中國風格皮影戲亦於這樣的環境中慢慢再現。從1965年到2014年,經歷半個世紀的黑暗期,如今在若干學者與操偶師的努力下,爪哇地區中國風格皮影戲終於重見天日。 本文所要探討的問題,在於觀察爪哇地區中國風格皮影戲的兩條脈絡,分別為早期的發展與近期復興,透過文獻探討與田野調查等學術方法,結合離散(Diaspora)研究、Homi K. Bhabha的「混雜(hybridity)」理論與Timothy Rice的「時間(Time)──地點(Place)──隱喻(Meraphor)」模型,來描述、分析爪哇地區中國風格皮影戲的音樂型態、展演

模式,進一步檢視其與華人社群、爪哇社群三者之間的互動及其背後各自的權力支配與社會結構,企圖釐清文化認同、話語權與詮釋權轉移,以及疆界模糊與重構等發問。