成大融合通識講座的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦皮國立寫的 全球大流感在近代中國的真相:一段抗疫歷史與中西醫學的奮鬥(限量精裝版) 和皮國立的 全球大流感在近代中國的真相:一段抗疫歷史與中西醫學的奮鬥都 可以從中找到所需的評價。

另外網站參與講座流程說明 - 通識教育中心也說明:104學年度起學士班『通識認證講座』積點認證流程 欲參與講座者. 1. 先進入本校活動報名系統,點閱想參與之講座於線上報名(我要報名)。 2. 講座當日,學生入場一律以 ...

這兩本書分別來自時報出版 和時報出版所出版 。

國立東華大學 教育與潛能開發學系 饒見維所指導 陳怡靜的 邁向身心整合的瑜伽課程之行動研究 ──以大學體育為例 (2020),提出成大融合通識講座關鍵因素是什麼,來自於瑜伽、瑜伽教學、身心覺察、身心表達、身心整合。

而第二篇論文國立臺北教育大學 生命教育教學碩士學位班 陳錫琦所指導 忽德慧的 讀經教育在生命教育上的意義之個案研究 (2018),提出因為有 讀經教育、生命教育、個案研究、經典教育、核心素養、私立中學、高中生的重點而找出了 成大融合通識講座的解答。

最後網站全校活動資訊系統則補充:成功大學 、台南市. 活動尚未開始 ... 今日開放報名( 8 ). 設計創意展開與評價 通識認證講座 ... 【線上講座】輕輕翻開一個人的人生:無家者的真人圖書館 通識認證講座 ...

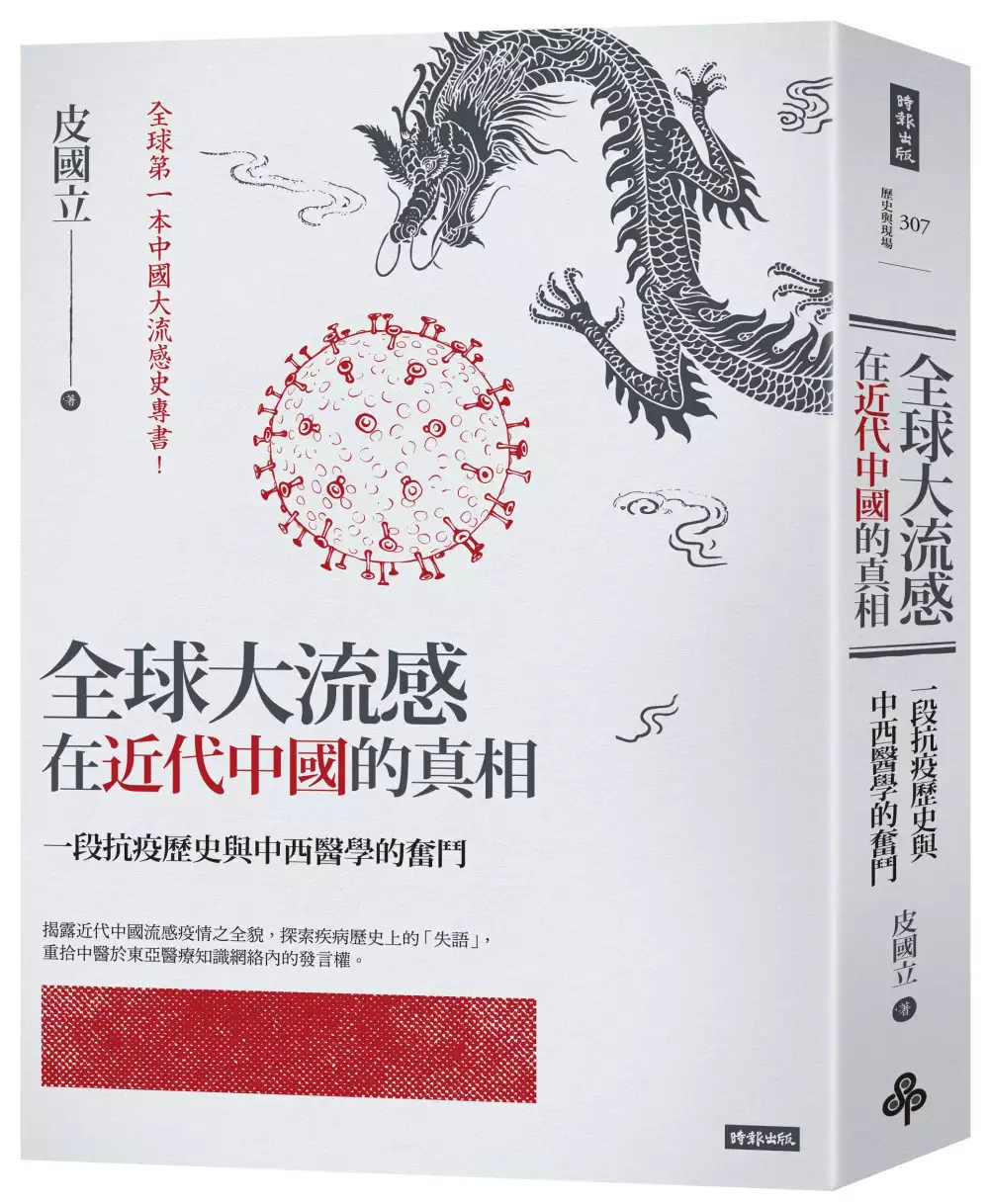

全球大流感在近代中國的真相:一段抗疫歷史與中西醫學的奮鬥(限量精裝版)

為了解決成大融合通識講座 的問題,作者皮國立 這樣論述:

全球第一本中國大流感史專書 揭露近代中國流感疫情之全貌, 探索疾病歷史上的「失語」, 重拾中醫於東亞醫療知識網絡內的發言權。 1918-1920年的全球大流感被稱為「所有大流行病之母」,粗估全球至少五億人受到感染,死亡人數更上看五千萬,是人類史上致死人數最多的流行病。相對於眾聲嘈雜的西方,東亞世界對於這場奪去千萬人性命的瘟疫史研究,卻異常安靜。2019年底開始肆虐世界各地的新冠肺炎(COVID-19),與全球大流感有許多相似之處,引起人們再度關注這段幾乎要被遺忘的疾病史。 今日的科學研究已經證實,1918年爆發的全球性流行瘟疫,其源頭正是H1N1型流感。這波疫情當時也衝擊到中國

本土、日本、臺灣、東南亞等地。在許多既有的西方研究中,都未曾對中國的疫情做出全面的介紹與評估,反而多帶有偏見地認為,大流感造成中國難以估計的人口死亡與損害,而且該病的散播源頭正是中國,一如新冠肺炎爆發後那樣。 過往史家在研究中,或多或少的指出1918年大流感的影響,但多偏重世界疫情的論述,對中國疫情則僅有片段之著墨,缺乏基礎、深入的研究,難窺疫情全貌。 日本學者飯島涉曾坦言:「我們對中國當時流感擴散的狀況並不太清楚。」 是以我們目前需要一個對當時疫情全面考察的研究。 皮國立的這本《全球大流感在近代中國的真相:一段抗疫歷史與中西醫學的奮鬥》,在新冠肺炎仍肆虐不止的此刻,不僅「躬逢其盛

」,得以和許多談論西方全球大流感歷史的名著對話,提供了極為重要的中國與臺灣之歷史經驗,更為歷來僅從西醫角度討論或分析的書寫主流,另外開啟一扇中國醫學的視野,剪影這場流感大戲中許多過去未曾深究的細節,頗能讓人耳目一新,並體現了「疫病的危機其實就是轉機」,值得讀者省思。 本書中,作者交錯運用歷史文獻與取自民間日常生活的個案或報刊記載的實例,從而突顯了上層社會與基層大眾所構成的文化現象、歷史記憶,其中「對疾病文化的多元解讀與認識」尤其值得今日的我們給予關注與反思。 專文推薦 余新忠|現任南開大學歷史學院暨中國社會史研究中心教授,兼任南開大學歷史學院院長 劉士永|上海交通大學特聘教授

、美國匹茲堡大學Global Professor 誠摯推薦 皮國立教授的這本新作首次揭露了上個世紀初「大流感」狂潮下,中國醫師與人群被遺忘的抗疫故事。當時不受主流重視的傳統醫學,現在也提出成績,參與了國際抗疫的行列。目睹這些最近發展的我們,更能從這本書所娓娓道來的舊事中找到了新的意義。畢竟在席捲全球的瘟疫之前,人類不管是居住在哪個地域,彼此的命運都是環環相扣。—— 張哲嘉|中央研究院近代史研究所副研究員 雷祥麟|中央研究院近代史研究員兼所長 蔣竹山|中央大學歷史學研究所副教授兼所長 柯惠鈴|中原大學通識教育中心教授,《民國女力:近代女權歷史的挖掘、重構與新詮釋》作者

邁向身心整合的瑜伽課程之行動研究 ──以大學體育為例

為了解決成大融合通識講座 的問題,作者陳怡靜 這樣論述:

瑜伽常被曲解為特異功能、雜耍、體操或柔軟度運動,這些活動外表形式雖與瑜伽相似,然內容截然不同。最大差異乃是,瑜伽重視身心的整合、平衡、健康與協調。研究者根據多年從事瑜伽教學的經驗與觀察,發現當前瑜伽教學現場出現三項問題:(1)瑜伽教學偏重體位法的姿勢指導、(2)學生對於自己身心狀態疏於覺察、(3)學生對身心連結與表達顯得陌生。現行瑜伽教學過於偏重體適能目標的達成,而忽略學習過程中學生的身心感受。本研究從相關文獻深入探討,試圖融合傳統與創新的瑜伽教學理念與身心學之優點,再透過行動研究法改善現行瑜伽教學的問題。本研究以國立東華大學通識體育課程中選修「瑜伽課」的80位大三與大四之男女學生為參與者為

。自108年9月至109年6月,進行兩學期兩階段各18週,每週100分鐘的瑜伽課程。研究過程以身心覺察表、課後學習單、講座心得、教學省思日記、課室觀察記錄、訪談記錄、攝影分析、自評表等資料的蒐集,來討論瑜伽課之課程架構、教學方法與實踐情形。經過課堂之實踐與省思,本研究最後發展出一套身心整合的瑜伽課程與教學。此課程由「身心覺察」出發,過程中將「身、心、息」三個面向連結起來,並以「非二分性覺知」作為核心要領,以邁向身心靈合一的目標。此課程具有「動靜兼顧、三法一體、自他連結、全面觀照」四項主要特色。經過研究者歸納整理,發現「體位法、呼吸法、靜心法」三法並重、八大學習原則、教學模式的九個流程與多元評量

等教學方式成效佳。此外,本研究亦歸納出課程對學生身心覺察、表達情形、學習興趣與其他方面之影響。

全球大流感在近代中國的真相:一段抗疫歷史與中西醫學的奮鬥

為了解決成大融合通識講座 的問題,作者皮國立 這樣論述:

全球第一本中國大流感史專書 揭露近代中國流感疫情之全貌, 探索疾病歷史上的「失語」, 重拾中醫於東亞醫療知識網絡內的發言權。 1918-1920年的全球大流感被稱為「所有大流行病之母」,粗估全球至少五億人受到感染,死亡人數更上看五千萬,是人類史上致死人數最多的流行病。相對於眾聲嘈雜的西方,東亞世界對於這場奪去千萬人性命的瘟疫史研究,卻異常安靜。2019年底開始肆虐世界各地的新冠肺炎(COVID-19),與全球大流感有許多相似之處,引起人們再度關注這段幾乎要被遺忘的疾病史。 今日的科學研究已經證實,1918年爆發的全球性流行瘟疫,其源頭正是H1N1型流感。這波疫情當時也衝擊到中國

本土、日本、臺灣、東南亞等地。在許多既有的西方研究中,都未曾對中國的疫情做出全面的介紹與評估,反而多帶有偏見地認為,大流感造成中國難以估計的人口死亡與損害,而且該病的散播源頭正是中國,一如新冠肺炎爆發後那樣。 過往史家在研究中,或多或少的指出1918年大流感的影響,但多偏重世界疫情的論述,對中國疫情則僅有片段之著墨,缺乏基礎、深入的研究,難窺疫情全貌。 日本學者飯島涉曾坦言:「我們對中國當時流感擴散的狀況並不太清楚。」 是以我們目前需要一個對當時疫情全面考察的研究。 皮國立的這本《全球大流感在近代中國的真相:一段抗疫歷史與中西醫學的奮鬥》,在新冠肺炎仍肆虐不止的此刻,不僅「躬逢其盛

」,得以和許多談論西方全球大流感歷史的名著對話,提供了極為重要的中國與臺灣之歷史經驗,更為歷來僅從西醫角度討論或分析的書寫主流,另外開啟一扇中國醫學的視野,剪影這場流感大戲中許多過去未曾深究的細節,頗能讓人耳目一新,並體現了「疫病的危機其實就是轉機」,值得讀者省思。 本書中,作者交錯運用歷史文獻與取自民間日常生活的個案或報刊記載的實例,從而突顯了上層社會與基層大眾所構成的文化現象、歷史記憶,其中「對疾病文化的多元解讀與認識」尤其值得今日的我們給予關注與反思。 專文推薦 余新忠|現任南開大學歷史學院暨中國社會史研究中心教授,兼任南開大學歷史學院院長 劉士永|上海交通大學特聘教授

、美國匹茲堡大學Global Professor 誠摯推薦 皮國立教授的這本新作首次揭露了上個世紀初「大流感」狂潮下,中國醫師與人群被遺忘的抗疫故事。當時不受主流重視的傳統醫學,現在也提出成績,參與了國際抗疫的行列。目睹這些最近發展的我們,更能從這本書所娓娓道來的舊事中找到了新的意義。畢竟在席捲全球的瘟疫之前,人類不管是居住在哪個地域,彼此的命運都是環環相扣。—— 張哲嘉|中央研究院近代史研究所副研究員 雷祥麟|中央研究院近代史研究員兼所長 蔣竹山|中央大學歷史學研究所副教授兼所長 柯惠鈴|中原大學通識教育中心教授,《民國女力:近代女權歷史的挖掘、重構與新詮釋》

讀經教育在生命教育上的意義之個案研究

為了解決成大融合通識講座 的問題,作者忽德慧 這樣論述:

摘 要本研究之主要目的是藉由探討一所私立中學的讀經教育及其對學生之影響,來分析讀經教育在生命教育上的意義。方法上以質性研究的個案研究取向,針對一所私立中學富有讀經經驗的四位學生及學校教師、決策師長做深入訪談,加上現有之文獻資料,整理歸納出相關的結果作為探討的依據。研究得出以下之結論:一、 個案學校推動讀經教育的理念,是透過「提升基本學習能力」、「以聖賢見解作為指引」、「策發學習的歡喜心」與「實踐生命教育理想」為基礎,達到「以心靈提升帶來快樂」與「改變人格氣質」之主要目標。二、 個案學校推動讀經的方式,無論是全校或班級教師推動,都朝向「策發學生主動自發、歡喜學習」為努力的方向。學校制定12

年一貫的讀經學制,以貼近學生的方式帶動讀經風氣。教師身教讀經較容易站在學生的立場理解、肯定、與協助學生學習經典,教學目標放長遠,適時調整進度與評量,讓學生有成就感、好樂學習。三、 讀經教育對個案學校學生的影響包括:「提醒『品德』才是為人處事的核心」、「會把經典拿來對照自己的身語意」、「幫助人際關係、溝通與合作」、「幫助其它領域學習」、「覺察自己的身心狀態」、「幫助生命目標的建立與實踐」、「會用正向積極的思路突破困難」、「越看得懂經典就越喜歡經典」、「會在生活中實踐經典得到好處」、「心情變好、紓壓、獲得沉靜之樂」、「會主動幫助同學」、「獲得成就感」。四、 讀經教育之影響,無論從生命教育的五大

核心素養之具體學習內涵—「哲學思考」(1)後設思考(2)思考技巧與能力(3)思考情意與態度、「人學圖像」(1)人是什麼(2)我是誰(3)在關係中的人、「終極關懷」(1)人生目的與意義(2)生死關懷與實踐(3)終極信念與宗教、「價值思辨」(1)道德哲學(2)道德思辨及其應用(3)美感素養與生活美學、「靈性修養」(1)至善與人格修養(2)幸福與人格統整(3)靈性自覺與發展—分析,或是從與人生三問在方向上一致的「淬鍊生命智慧」、「發起生命關懷」、與「精進生命實踐」三項核心概念分析,普遍具有生命教育的正向意義。雖然本研究受限於研究方法與對象上的限制,無法做廣泛之擴論。但綜合以上之研究結論,可以看到讀經

教育有助於生命教育推動的一面景象。在讀經教育與生命教育的相互融合議題上,值得後續之研究予以擴充。在兩種教育的推動與教學方面,期盼本研究之結論與建議能作為正確的著力點,一方面解決學生在背誦與深入理解經典方面的困難,另一方面使得生命教育不至於陳義過高、難以落實,或流於自殺或犯罪防治的工作,真正能在根本上防患於未然。關鍵詞:讀經教育、生命教育、個案研究、經典教育、核心素養、私立中學、高中生

想知道成大融合通識講座更多一定要看下面主題

成大融合通識講座的網路口碑排行榜

-

#1.成大融合通識. 關於成大| 03 融合通識秘笈

当前位置:首页>> 通识讲座>> 讲座集锦. 历史地理研究所葛剑雄教授主讲“科学与人文” 通识名师大讲堂第一讲[2015-10-09]; 美国卫斯理大学 ... 於 gearp.biorezonansnatura.pl -

#2.首屆演藝博覽明年10月舉行楊潤雄指在港人士須遵守《國安法》

對於香港演藝博覽與大灣區文化藝術節接連舉辦,功能會否重複,王英偉指二者 ... 不論是藝文界的朋友,以及其他旅客訪港,推動文旅融合,以文塑旅。 於 std.stheadline.com -

#3.參與講座流程說明 - 通識教育中心

104學年度起學士班『通識認證講座』積點認證流程 欲參與講座者. 1. 先進入本校活動報名系統,點閱想參與之講座於線上報名(我要報名)。 2. 講座當日,學生入場一律以 ... 於 cge.ncku.edu.tw -

#4.全校活動資訊系統

成功大學 、台南市. 活動尚未開始 ... 今日開放報名( 8 ). 設計創意展開與評價 通識認證講座 ... 【線上講座】輕輕翻開一個人的人生:無家者的真人圖書館 通識認證講座 ... 於 activity.ncku.edu.tw -

#5.核能新視野:迎接永續能源與能源安全雙挑戰| 高峰論壇系列

講座 摘要: 日本首相岸田文雄7 月宣布將於明年底之前一舉重啟9 部核電機組, ... 臺大演講網Website: http://speech.ntu.edu.tw Facebook: ... 於 www.youtube.com -

#6.通識課程Q&A - 通識教育中心- 成功大學

領域通識、融合通識:通識教育中心(分機50210). Q2:成大規定學生修習通識課程的學分數是多少? A2:. 108 學年度起入學之大一新生規定如下:. 於 cge.ncku.edu.tw -

#7.通識學習護照 - 新生入口網- 國立臺北商業大學

2021 北商大通識出版. 10647008 ... 通識講座、相關演講或活動達20小時(含). 以上得持通識護照洽通識教育中心領取 ... 素養,實踐「知識探索」與「人文關懷」融合. 於 newstud.ntub.edu.tw -

#8.中山社會學系 - gergorze.online

本系教師結合本校豐富教學資源, 以多元創新教學實踐活動,融合社會學議題 ... 整併更名為「微生物免疫研究所」。2012年,通識教育中心自醫學人文暨 ... 於 gergorze.online -

#9.融合通識講座影音 - 通識教育中心

融合通識講座 影音 ; 1060509_電業面對的挑戰與思維 · 1060504_內海與外洋的交織—考古學所見的台南大歷史 ; 1060523_人道主義~ 一個年輕人一生萬千世的夢想與成就 · 1060511_ ... 於 cge.ncku.edu.tw -

#10.東吳通識中心新版電子報-第十一期

為了給東吳學子更多元學習及各式特色的課程選擇,本中心每年均邀請各界之專家學者,開設各種系列的通識講座課程,每次課程的推出均大受好評,更獲得修課同學一致的 ... 於 www.scu.edu.tw -

#11.通識教育生活實踐

通識 教育生活實踐. 公告事項 · 認證要點 · 參與講座流程說明 · 積點認證系統. 繁體; English. 地址︰(701) 台南市大學路一號雲平大樓東棟一樓,電話︰06-2757575 ... 於 cge.ncku.edu.tw -

#12.105 學年度通識教育手冊

通識講座. 4.文學藝術領域(至少2學分). 5. 認知推論領域(至少2學分) ... 本校全人教育藍圖,將通識素養「存乎中」之概念轉化成通識能力「形於. 外」之實現,並融合校訓 ... 於 cmugen.cmu.edu.tw -

#13.請連絡活動主辦單位版權所有© 2023 國立成功大學

本系統提供通識認證申請:. ※112學年第一學期通識講座開放申請日期為2023/08/16(三)。 (1)通識講座:限教職員與社團幹部使用。 (2)個人演說或表演:限學士班學生使用。 於 activity.ncku.edu.tw -

#14.融合通識小整理- 成功大學板 - Dcard

融合通識 學分的取得方法粗略分為兩種: 1.選課-這裡的課是選課時A9的融合通識課程ex.通識專題講座-大學導航... -取得學分方式就是依照課程要求和普通通 ... 於 www.dcard.tw -

#15.通識要義 - Google 圖書結果

由大葉大學創辦人葉松根寫推薦序,逢甲大學校長李秉乾、大葉大學校長歐嘉瑞、大業大學通識教育中心主任宋秀娟寫序。作者群包括臺灣大學講座教授兼人文社會高等研究院 ... 於 books.google.com.tw -

#16.圖書與資訊處Office of Library & Information Services - 國立 ...

2020-01-19. 【線上課程】醫學學術教育訓練. 2020-01-19. 歡迎參觀「從世界閱讀日到探索莎士比亞」主題書展. 2023-04-14. 文創產業常見著作權問題與授權實務講座. 於 lis.nsysu.edu.tw -

#17.1042通識活動紀錄

共同科目與通識教育中心於5/12舉辦通識教育專題,邀請哲學新媒體共同創辦人莊元輔,演講主題為「台灣是美麗的寶島還是恐怖的鬼島?從自然環境談起」,參與人數共計64人。 本 ... 於 uge.pccu.edu.tw -

#18.國立成功大學「通識教育生活實踐」課程認證要點

三、本課程至多修習6 學分,總計54 個積點,包含「通識教育生活實踐(一)」、「通識教育生活 ... (一)自修學習:含經典閱讀、通識認證講座、外語線上自學平台等三項。 於 cge.ncku.edu.tw -

#19.輔英科技大學博雅講座課程實施模式之探討一

因此本校在課程規劃上,設計共同核心課程,並在所有課程中皆融入通識教. 育的精神,建立技職專業與人文社會融合、跨學群整合的課程,以建立技職通識. 教育之特色,達成輔英的4個 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#20.台灣各大學院校通識教育現況: 對於評鑑報告的初步觀察

程,但站在統整通識教育的立場上,似仍以將二者融合的做法較為適. 當,除可避免於行政組織方面疊床架 ... 系列講座,作為臺大通識教育講座的主題。每學期邀請治學有 ... 於 huang.cc.ntu.edu.tw -

#21.關於成大| 03 融合通識秘笈

關於成大 | 03 融合通識秘笈 ... 降龍需要十八掌,速集學分需要融合通識 #工資系傳 #融合速集秘訣大公開 ... 不像通識講座寫再多也都1點Q. 於 nckuiim.wordpress.com -

#22.轉型中的大學通識教育: 理念、現況與展望 - 第 92 頁 - Google 圖書結果

中山大學中山大學通識課程規劃為「基礎課程」與「博雅課程」二大部分: (1)基礎 ... 學、環境與生態、生命科學、數理與邏輯、科技與社會」等十大通識博 育講座之實施, ... 於 books.google.com.tw -

#23.國立臺北大學

大數據與智慧城市研究中心 ... 通識教育中心 · GENERAL. ... 後續參訪吉隆坡、怡保、檳城等地,校友除遊覽馬來西亞融合西方文明與東方色彩的風景名勝,也於8月29日出席 ... 於 new.ntpu.edu.tw -

#24.博客來-國際關係/外交

【全球大視野:掌握世界局勢必備地圖套書】(二冊):《最新世界情勢地圖》、《最新世界衝突 ... 認識全球:臺大全球通識講座 ... 絲綢之路經濟帶,歐亞融合與俄羅斯復興. 於 www.books.com.tw -

#25.成大通識點數換學分 :: 2021全台活動資訊網

2021全台活動資訊網,成大融合通識dcard,成大通識學分,成大社團通識積點,成大融合通識轉學分,成大通識講座心得公開,成大轉通識,成大通識總整課程,成大通識點數dcard. 於 activity.iwiki.tw -

#26.物理治療學系

奕安表示,成大物理治療系在大一的課程大多為大學指考的延伸,開設 ... 本系學生大一、大二修習課程以基礎學科(如:六大領域通識課程、普生、普物、 ... 於 xxjaponsevideo.online -

#27.輔英科技大學博雅講座課程實施模式之探討

本校於87 學年通識教育委員會議中決議自88 學年起實施「健康的人生」(以. 下簡稱本課程),為本校校訂必修科目。本課程為本校共同核心課程之先導課程,. 課程融合了全人健康 ... 於 libap.nhu.edu.tw -

#28.全球化時代大學通識教育的新挑戰 - 第 104 頁 - Google 圖書結果

除了「人與自然」這項在 21 世紀可以作為通識講座課程的主題之外,其他可以作為講座課程的主題甚多,臺大以及若干大學院校近年來推動「科技與人文的對話」與「傳統中華 ... 於 books.google.com.tw -

#29.Enews340 用創新來翻轉通識教育課程- KMU e-News - E快報

透過多樣化通識課程學習,組合成跨界元素,期許所有貢獻於本校通識課程的專兼任教師可以許給學生一個「含金量」足夠的通識核心能力,因為會通、融合、轉化 ... 於 enews2.kmu.edu.tw -

#30.成大中文系學會- 【融合通識講座

融合通識講座 |講座報名截止提醒】 週三晚安各位好 ♂️ ♂️ ♂️ 系學會這邊再次提醒大家12/7(一)的融合通識講座報名將於12/4(五) ... 於 m.facebook.com -

#31.通識教育中心『通識教育生活實踐』積點認證系統

通識 教育中心『通識教育生活實踐』積點認證系統. 若您無法順利登入本系統請洽通識教育中心詢問! ... 版權所有© 2023 國立成功大學. 於 sys.cge.ncku.edu.tw -

#32.研增港股流動財政司長設專組A股印花稅今起減半議員倡港亦減免

【明報專訊】港股市况低迷,特首李家超昨日出席第二場《施政報告》地區諮詢會後見傳媒,提到增加股票市場流動性的重要,故決定由財政司長成立專責小組 ... 於 life.mingpao.com -

#33.成大融合通識學術倫理講座積點 - gists · GitHub

成大融合通識 ->通識教育生活實踐->學術倫理講座積點. GitHub Gist: instantly share code, notes, and snippets. 於 gist.github.com -

#34.青年日報

搜尋 選單. 小中大. ios · android · 英文版. 登入; ::: 回到首頁 · 網站導覽 ... 【榮耀印記】陸軍通訓中心心輔講座提升正向能量 · 【榮耀印記】36化學兵群期末測驗 ... 於 www.ydn.com.tw -

#35.通識教育中心

【重要公告】112-1學期系外修習課程(英文以外之其他外語科目)轉成通識學分,線上申請期限自112/9/22上午10點至113/1/31下午5點截止,逾期不受理。 於 cge.ncku.edu.tw -

#36.通識學分選課新選擇| YZU Newsletter - 元智電子報

可以折抵通識四大領域外的另外二學分。通識講座:課程合併了舊有的「自然科學講座」、「生命科學講座」和「人文講座」三大講座,融合為全新的跨領域 ... 於 yzunews.yzu.edu.tw -

#37.臺灣師範大學通識講座2007 - Google 圖書結果

大四時發表劇本,也做演出,所以呢,大家可以看到我本身興趣就蠻跨領域的。我要講的就是說,戲劇本身它其實就融合了很多不同的元素,例如說,它會有文學這部分,因為. 於 books.google.com.tw -

#38.Phoenix Sun | 台灣新聞雲

臺北上海雙城論壇第三天,臺北市長蔣萬安昨(31)日早上與8位臺青在浦東濱江騎行道騎乘單車,並一同品嚐當地特色早餐,和臺青們大玩自拍;緊接著赴上海環境能源交易 ... 於 886.news -

#39.AfterSchool: 網上補習平台丨DSE 中學補習課程

AfterSchool是一個針對DSE而設的網上補習平台,透過融合科技和教育元素,讓同學足不出戶就能以十倍效率、一半時間、針對自己的學習需要極速進步,輕鬆應付DSE! 於 afterschool.com.hk