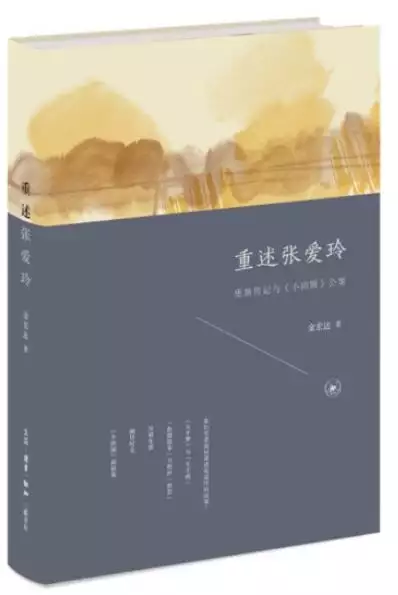

成績等第對照的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦金宏達寫的 重述張愛玲:更新傳記與《小團圓》公案 和鄭連德的 最後的雄鷹:一位台籍日軍飛行員的戰時日記都 可以從中找到所需的評價。

另外網站gpa分數對照、成績等第對照、大學幾分被當在PTT/mobile01 ...也說明:在gpa分數對照這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者st93042也提到我是私校的物理系學生成績雖然都有在前段但就是沒有很認真(因為有一些小聰明所以對理工的瞭解很快) ...

這兩本書分別來自生活‧讀書‧新知三聯書店 和秀威資訊所出版 。

國立臺南大學 體育學系碩士在職專班 陳樹屏所指導 張峻豪的 七年級學生體適能與學業成就之研究 (2020),提出成績等第對照關鍵因素是什麼,來自於體適能、學業成就。

而第二篇論文長庚科技大學 高齡暨健康照護管理系(所) 高月梅所指導 黃彥榕的 國小學童家長近視預防教育介入成效之探討 (2019),提出因為有 近視預防教育介入、國小家長、健康信念模式的重點而找出了 成績等第對照的解答。

最後網站如何申請學期成績單? - 註冊課務組 - 東吳大學則補充:相關法規 · 合約書、實施計畫及調查表等文件 · 大專校院校外實習學生團體保險 · 學生校外實習委員會 · 活動影音花絮.

重述張愛玲:更新傳記與《小團圓》公案

為了解決成績等第對照 的問題,作者金宏達 這樣論述:

本書作者是資深張愛玲研究專家,一度最具影響力的《張愛玲文集》編者。 近些年來,張愛玲諸多遺作和書信紛紛出版,其生平與傳記材料的來源豁然拓寬,本書是張愛玲生平與創作研究一項具有突破性的最新成果,作者經過對已有大量資料的縝密研究,貼近事實,重理張愛玲生平,尤其是其後期經歷與境況,揭示《小團圓》小說從成稿到被“攔截”再到被廢棄,如何映照出張氏一段重要的人生與心路歷程,隱藏著不為人所知的秘辛。借助於這一研究,本書完成了一次對張愛玲故事回歸實情的重述。 引言 一個文學“造神”工程——張愛玲生平與傳記材料的來源豁然拓寬——我們究竟如何講述張愛玲的故事?——平視的好處——圍繞《小

團圓》,她的故事又有起伏延展 上編 更新傳記 第一章 天津、上海、香港 第一節 家世與童年 兩三歲時隨家人遷住天津——她的正式名字應是張允偀—— 張家在北方是一個望族 ——李鴻章的曾外孫女——其母黃素瓊也出身官宦世家 ——“貴族後裔”的光環——他們“靜靜地躺在她的血液裡”——八歲時他家又搬回上海 第二節 天才的古怪女孩 —個早慧的孩子 ——閱讀催生了書寫的願望 ——發表在聖瑪利亞女中校刊上的作品——中學的學習成績並不太理想 ——物理考試不及格——父母離婚 ——對繼母內心是排斥的 ——“監禁”事件始末—— 《天才夢》與“天才病”——母親所做的早期“干預”之失敗 ——一段不

愉快的母女相處 第三節 求學與港戰 港大生活——結識炎櫻——母親到訪香港——令她深深悼惜的英國教師——親歷香港之戰——“差點炸死了”——“一個不負責任的,沒良心的看護”——回上海去 第二章 上海 第一節 淪陷區文壇新星 從香港回到上海——最後一次見她父親——賣文為生:輟學之後的無奈之選——英文隨筆與影評寫作——小說首發地:鴛鴦蝴蝶派刊物《紫羅蘭》——《金鎖記》《傾城之戀》與《連環套》等——映襯著特殊社會背景走紅 第二節 “熱情故事 ” 與胡蘭成:由文字而互相仰慕 ——通向婚姻的路怎樣走——“並排登出兩份離婚啟事”?——婚書與婚禮—— 溫州鄉村探夫之旅——寫作上的斬獲

:《華麗緣》和《異鄉記》 第三節 找補“初戀” 與桑弧合作“馬到成功”——《小團圓》中盛九莉與燕山之戀——言之鑿鑿的“代為隱瞞”——宋淇說:“燕山我們猜是桑弧”——“朋友圈”的空殼出版社和雜誌——《哀樂中年》疑雲——“朋友圈”再辦《亦報》,張愛玲“重作馮婦”——失愛與被棄:“雖然當時我很痛苦,可是我一點不懊悔”——到香港去 第三章 香港 由羅湖順利出境——在“漂泊流落”的恐慌中——倉促的日本之行——進入“美新處”——翻譯美國作家作品——寫作小說《秧歌》《赤地之戀》——結交宋淇夫婦——登上克裡夫蘭號輪船赴美 第四章 美國(上) 第一節 異域與婚姻 初到紐約——會見胡適

——獲准入麥克道威爾文藝營——改寫《金鎖記》為《粉淚》——與賴雅結識、相愛——“奉子成婚”及“打胎”——棲身彼得堡松樹街——《粉淚》被“眾口一詞”退稿——夏志清的評論“太誇獎了”——母親之死——在亨廷頓·哈特福營地的日子——改寫《荻村傳》——移居三藩市——寫作《易經》:“我的書又寫下去了” 第二節 筆耕生涯 臺灣、香港之行——半年打拼幾乎一場空——寓居華盛頓——一個“低氣壓”時期——《易經》無買家——《少帥》半途而廢——為“電懋”寫電影劇本突遇變故——為“美國之音”改編廣播劇——賴雅身體頻出狀況——謀職于大學——“學者化”轉向——“投名狀”:翻譯《海上花》 第三節 校園獨行 邁

阿密大學駐校作家七個月——紐約小住——賴德克利夫女子學院兩年——“喧賓奪主”:從《海上花》英譯轉向《紅樓夢》考證——賴雅去世—— 加州大學伯克利分校中國研究中心研究員——“名詞荒”時期:兩年只完成兩頁紙詞彙表 ——與“老闆”(專案負責人)陳世驤正面衝突——遭遇立即解雇——“特別難以忍受”時:接受水晶訪談 第五章 美國(下) 第一節 幽居時光 定居洛杉磯—— “發傻勁”大量閱讀有真人真事的“雜書”——發表《談看書》 《談看書後記》——與盜印爭時間:出版《張看》 ——寫作《小團圓》——“十年一覺迷考據”的成果:《紅樓夢魘》——改寫多年的幾篇小說發表——《色,戒》:與宋淇的合作——《浮花

浪蕊》:女主人公的脾氣像她自己——《相見歡》:“一個忘了說過,一個忘了聽見過”——《同學少年都不賤》:已經擱開——創作遇到“瓶頸”,“難免有迷失之感”——《海上花》之“兩譯”:國語譯本出版,英譯本未出——唐文標《張愛玲卷》的糾紛——來自祖國大陸的聲音與回應 第二節 躲避“蟲患”之旅 1983年末開始躲避“蟲患”——“漂流”於汽車旅館的生涯——“自己一人作戰的抗戰”:艱辛和危險備至——一場小風波:水晶發表《張愛玲病了》——1988年初躲避“蟲患”的旅程暫告結束——又生出了“人禍”:有人在隔壁“蹲守”——1988年6月再次搬家——“虎口餘生”兩本書:《餘韻》與《續集》——電影版權賣出高價

第三節 生命的最後歲月 1991年7月入住羅徹斯特公寓——應付各種病患:“保身的功課”——“做一點事要歇半天”——過街時被撞傷——想寫的《謝幕》《美男子》《相面》等——“全集”出版——《對照記》的由來——《愛憎表》與擬寫的《小團圓》散文——“遺囑”與附寄的信 ——安排姑姑、姑父來美——黑人暴動與大地震:平安度劫——把想說的話大段大段地在腦子裡對Mae(即鄺文美)傾訴——“畢馬龍情結”——疑心病與恐懼症——皮膚病又惡化——“蟲患”之幻影重重——更願意去新加坡安居——1995年9月5日生命最後一刻來到——三天后被發現——死於動脈硬化性心血管病——1995年9月30日骨灰撒到大海 下編

《小團圓》公案 第一章 社會小說寫作與《少帥》 偏嗜“社會小說” ——從“社會小說”到“黑幕小說”—— 摹寫張、趙愛情故事的《少帥》——寫作上“大大的失策” 第二章 《小團圓》 近緣作品之一——《雷峰塔》 《易經》(含《雷峰塔》)的寫作過程——《雷峰塔》的情節梗概——父親的真實形象——那些可親的“底下人”——童趣盎然的兒時生活回憶——傳統中國的“介紹”者——作為《小團圓》的底本 第三章 《小團圓》 近緣作品之二——《易經》 為什麼取名《易經》—— 《易經》的情節梗概 —— 母親楊露的形象:整部作品的最大亮點——沈琵琶:一個自尊心極強,心智欠成熟、穩定的女孩——香港之戰的

真切描寫——虛構的戲劇性情節:“智取”船票——與《小團圓》的替代關係 第四章 《小團圓》面面觀 第一節 寫作動機、被阻出版與修改方案 一則傳奇,一個公案——《小團圓》寫作的真實動機——《小團圓》成書的特殊情況——宋淇夫婦的“攔截”:“此書恐怕不能發表或出版。”——承認自己“誤判”——考慮各種修改方案:從女主人公改唱京劇花臉到“1979年方案”——“山重水複疑無路”:一擱又十年 第二節 主題與結構 《小團圓》題名釋義——《小團圓》各節大意——《小團圓》的主題:家族史、“熱情故事”和非國家主義——《小團圓》的結構:頭兩章與兩條主線——血脈失調與屢見敗筆 第三節 人物 盛

九莉:一個“unsymathetic(不令人同情的)人物”——卞蕊秋:《小團圓》怎樣“去理想化”和“審母”——邵之雍:“裡面對胡蘭成的憎笑也沒像後來那樣”——燕山:沒有他,也就談不上寫的是“愛情的萬轉千回”——其他人物:父親乃德,弟弟九林,繼母翠華,姑姑楚娣,閨蜜比比,編輯荀樺等 第四節 情色、語言及其他 《小團圓》的情色描寫:“簡無可簡”與“自跳脫衣舞”——《小團圓》的語言:“張愛玲筆觸”與筆記體、提綱式句子——不能容忍的錯別字——現在我們看到的這個稿本就是“最初的版本”——此稿本在她手邊,為何託付他人“銷毀”? 第五章 《小團圓》 近緣作品之三——《對照記》《愛憎表》及擬寫的《

小團圓》散文 什麼是《對照記》的路徑——“尋根”的強烈意願——轉變畫風:對親人“soft-focus”——“柳暗花明又一村”:寫作《愛憎表》促成了寫《小團圓》散文的計畫——“天意從來高難問”:《小團圓》小說出版——再跌宕出一個“反高潮” 結語 文學地位與其他 夏志清“排座次”與幾十年後的修正——為什麼“格格不入”——“我屬於一個有含蓄的中國寫實小說傳統”——“怎麼寫”和讀什麼——閱讀史的梳理——“寫不出東西是我自己的老毛病”——一個作家的“死穴”:創作資源掏空,又缺乏源頭活水——關於“才盡”——創作成就與文學史定位 後記

七年級學生體適能與學業成就之研究

為了解決成績等第對照 的問題,作者張峻豪 這樣論述:

研究目的在了解國中七年級男女學生體適能與學業成績的現況,並探討體適能是否影響學業成績。研究對象為某國中 108 學年度入學七年級學生共255名學生。採計學生 108 學年度第一學期體適能成績與學業成績等資料,以描述性統計、獨立樣本t檢定、Pearson 積差相關等方式進行資料分析,得到以下研究結果:一、七年級學生BMI 正常者,男女皆為63%。對照教育部體適能常模表,男學生在體適能百分等級達中等水準以上有柔軟度(83%)、肌力與肌耐力(71%)瞬發力(76%)與心肺耐力(84%);女學生在體適能百分等級達中等水準以上有柔軟度(81%)、肌力與肌耐力(89%)瞬發力(85%)與心肺耐力(94%

);經由體適能獨立樣本t檢定得知男女學生在柔軟度、肌力與肌耐力、瞬發力與心肺耐力皆達顯著。各學科領域成績,女學生學期總平均、國文、英文、數學、自然與社會學科成績表現皆優於男學生;經由學業成績獨立樣本t檢定得知男女學生在國文、英文與自然皆達顯著。二、七年級男女學生體適能表現與學業成績之相關比較中。BMI對男女學生學業成績上皆無顯著相關;柔軟度、瞬發力與心肺耐力對女學生學業成績有顯著相關。在不同等第的體適能對照學業成績方面,學業成績表現較優的組別中,男女學生共36組(90%)體適能等級達到中等以上水準,包含金銀牌組(53%)、銅牌組(33%)及中等組(14%)。依據以上研究結果,男女學生不同級別之

體適能成績對照學業成績表現,顯示體適能表現等第較高的學生,在學科成績也有較優表現。

最後的雄鷹:一位台籍日軍飛行員的戰時日記

為了解決成績等第對照 的問題,作者鄭連德 這樣論述:

日治後期,二戰的戰鼓敲響,身為殖民地的優秀子弟,鄭連德身為基督徒卻踏上了從軍這條路,接受日本特攻隊訓練,投身前線。 生與死的大問題,在二十歲的青春年華,倏忽向他襲來。 一個青年如何面對生死交關?如何在效忠殖民政權與對家園深摯的眷戀之間尋求平衡? 鄭連德,1926年生,二戰時從軍改名賀川英彥,以日文寫下多部日記,因「英彥」的日文念法「ひでひこ」與「日出火子」發音相同(ひでひこ),故以「日出火子」諧音命名其日記。本書收錄其中第四號、第六號、第八號、第十號日記,各號涵蓋的時期或有重疊,但內容各有側重。 其中,日記〈第六號〉的篇幅最多,主要為鄭連德自1945年2月1

日起在奈良陸軍航空整備學校及至1945年10月的日子,除了記述一日生活,亦包含當時的國際局勢、最新戰況、特攻隊作戰記錄、部隊記事、氣象等第一手見聞;從中亦可觀察到昭和20年(1945)4月起,日軍開始更大規模的特別攻擊,發動數次菊水作戰,大和號也參加了特攻隊的戰役。作者於日記中屢屢表示應具特攻隊的心志、也不斷提及戰爭的殘酷。日記〈第四號〉始於1945年6月30日,鄭連德進入豐岡陸軍航空士官學校前後,流露更多個人私密的情感,包括自身內心狀態,以及對家人的愛。〈第八號〉收錄親友為其出征所撰寫的贈別文,以及鄭連德的詩歌與川柳創作,少部分是在台灣所著,亦有1944年7月11日他離台後的俳句、短歌、川柳

、散文詩等作。〈第十號〉則始於1944年7月鄭連德前往日本直至1945年8月底戰爭結束後,共計約一年的時間,包含部隊的資料、人員長官與同僚的姓名紀錄、金錢收支紀錄等,並有作者對於自身性格與未來展望的自省,及其與友人的信件往來,可見鄭連德在日曾與東京的松沢教會及三浦清一、藤田治芽等人有所聯繫。 徘徊在皇國與家鄉、信仰與生死之間,青年鄭連德站在歷史的轉折點,在日記中真誠紀錄了面對未知的愛與恐懼,不僅留下許多珍貴的史料與見證,更銘刻了一個年輕的熾熱之心對於生命的求索印記。 本書特色 ★日本陸軍航空士官學校特攻隊訓練班出身的台籍日本兵鄭連德(賀川英彥)【戰時日記手稿】原件刊出 ★「

手稿影像」與「日文判讀」逐頁對照呈現(本書不含中譯),一部讓人重返戰時前線的珍貴紀實 ★學者賴永祥、許雪姬、鄭仰恩、鄭麗玲——專業推薦 專業推薦 賴永祥(台灣史資深學者‧前哈佛大學燕京圖書館副館長) 許雪姬(中央研究院臺灣史研究所所長) 鄭仰恩(台灣神學研究學院教會歷史學教授) 鄭麗玲(台北科技大學文化事業發展系教授)

國小學童家長近視預防教育介入成效之探討

為了解決成績等第對照 的問題,作者黃彥榕 這樣論述:

目的:本研究主要目的在瞭解學童家長在近視預防教育介入後,家長對近視預防行為影響之探討。方法:本研究為類實驗研究法,以健康信念模式與自我效能為依據,設計的「近視預防教育」之介入措施(預防學童近視教育課程、預防學童近視教育手冊、Line@ 訊息傳遞及個別輔導),以立意取樣的方式,選擇嘉義縣某國民小學二年級學童家長為研究對象,有效樣本數為42人,實驗組與對照組各為21位。統計方法採用卡方檢定、獨立樣本t檢定、單因子共變數分析等進行分析。結果:一、 研究對象在前測時,基本資料及「學童近視預防知識」、「近視預防健康信念」、「學童近視預防行動線索」、「學童近視預防自我效能」、「對學童採取近視預防行為」

具有同質性。二、 學童近視預防親職教育介入後測在「學童近視預防知識」、「自覺學童近視嚴重性」、「自覺學童近視預防障礙性」、「學童近視預防行動線索」、「學童近視預防自我效能」、「對學童採取近視預防行為」上等六項校標變項,實驗組家長較對照組有顯著差異。結論與建議:一、 平日對兒童的觀察與營造有利視力保健的環境可以有效預防近視的發生,另外若家長有正向積極視力保健的健康信念,將可以協助兒童在家中獲得妥善的照顧,並有效防止近視的發生與延緩近視度數的增加。二、 整體而言,本研究「近視預防教育」的介入在各項效標皆具有良好的效果,未來或可推展至各教育單位使用,使台灣能藉由近視預防行為的執行改善近視率逐年

增加的現況。

成績等第對照的網路口碑排行榜

-

#1.學生操行成績考查辦法 - 法規彙編- 國立臺北商業大學

第一條 本辦法依照本校學則及各項學務規章之規定,訂定國立臺北商業大學學生操行成績考查辦法(以下簡稱辦法)。 第二條 學生操行成績分為下列六等:. 於 legal.ntub.edu.tw -

#2.國立臺北教育大學學生學業成績轉換與排名規則

(二)成績以百分制登錄者轉換原則如下:. 1.依原校提供之轉換為百分制對照表轉換為百分後登錄。 2.原校未能提供轉換百分制說明者,參考下表轉換後登錄:. 等第A+. A. 於 academic.ntue.edu.tw -

#3.gpa分數對照、成績等第對照、大學幾分被當在PTT/mobile01 ...

在gpa分數對照這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者st93042也提到我是私校的物理系學生成績雖然都有在前段但就是沒有很認真(因為有一些小聰明所以對理工的瞭解很快) ... 於 hospital.reviewiki.com -

#4.如何申請學期成績單? - 註冊課務組 - 東吳大學

相關法規 · 合約書、實施計畫及調查表等文件 · 大專校院校外實習學生團體保險 · 學生校外實習委員會 · 活動影音花絮. 於 web-ch.scu.edu.tw -

#5.國立交通大學等級與百分對照表

國立交通大學等級與百分對照表. 101 學年度第2 次教務會議通過(101.12.27) ... 以等級評分之課程在百分成績單中依據「等級與百分對照表」轉換以分數呈現,並以轉換. 於 academic.nctu.edu.tw -

#6.新竹縣國民小學及國民中學學生成績評量補充規定修正對照表 ...

平均成績,為各學習領域之學. 期成績乘以各該領域每週學. 習節數,所得總和再以每週學. 習領域總節數除之。 成績評量結果,應依評量方. 法之性質以等第、數量或質. 於 ccps.hcc.edu.tw -

#7.國立臺中教育大學學生學業成績考核及管理要點

成績 更正案之程序完成時,若已逾學士班排名作業,不再重新排名,以免損及其. 他學生權益。 十一、本校學生成績百分制轉換為等第制對照表如下:. 百分制. 等第制. 區間. 於 oaars.ntcu.edu.tw -

#8.GPA等第成績對照表/Grading System

等第 /Grade. GPA. 百分制/Percentile rank. 4.3. 100. 4. 89-99. A. 3.8. 85-88. 3.5. 81.5-84. 3.4. 80.2-81.4. B+. 3.3. 79-80.1. 於 isa.niu.edu.tw -

#9.多益TOEIC-多益分數對照表/成績換算與多益計分標準 - 洋碩美語

多益TOEIC-多益分數對照表/成績換算與多益計分標準|證書對照/聽力閱讀分數/英檢分數對照:多益成績的計分方式是將聽力及閱讀兩部分的答題數轉換成分 ... 於 www.ynso.com.tw -

#10.附表一、東海大學等第制與百分制成績對照表

各等第定義Ranking of GPA Letter Grade system:. 等第成績(G). 定義(Description). A+. 所有目標皆達成且超越期望(All goals achieved beyond expectation). 於 aca.thu.edu.tw -

#11.生輔組-服務項目-學生操行統計

學生操行統計學生操行 學生操行成績為導師評分加上學生平時出席考勤及功過獎懲等之加減分數, 即為學生學期操行總成績。 導... 於 student.nutc.edu.tw -

#12.等第制與百分制單科成績對照表等第制百分制等第成績

等第 制與百分制單科成績對照表. 等第制. 百分制. 等第成績. (Grade). 等第積分 ... 故不核予成績(例如考試全部0 分、考試作弊0 分、缺課達二分之一學期0 分、操行0 分等等). 於 ydweb.yuda.tyc.edu.tw -

#13.成績評核說明 - 全國夏季學院

成績 評核說明. 發佈日期:2019-05-28 · 夏季學院成績一律以「等第制」進行評分,或貴校成績登分系統為百分制,則以授課教師所評核之等第制成績對照其所對應之百分制 ... 於 www.n2.org.tw -

#14.文藻外語大學學生成績考核辦法

性質特殊之科目,. 經課程委員會會議認定通過後,得採「通過」、「不通過」之考評方式。 第五條學生成績得採等第記分法,等第計分法與百分記分法之對照依下列 ... 於 c007.wzu.edu.tw -

#15.國民小學及國民中學學生成績評量準則 - 教育部主管法規查詢系統

團體活動表現、品德言行表現、公共服務及校內外特殊表現等。 第 四 條國民中小學學生成績評量原則如下: 一、目標:應符合教育目的之正當性。 二 ... 於 edu.law.moe.gov.tw -

#16.彰化縣國民中學學生成績評量要點修正對照表

(二)日常生活表現:. 其評量範圍及內. 涵包括學生出缺. 席情形、獎懲紀. 錄、團體活動表. 現、品德言行表. 現、公共服務及. 校內外特殊表現. 等。 修正現行規定第一款並酌. 於 www.psjh.chc.edu.tw -

#17.111國中會考級距算法/等級標示、答對題數對照(分數計算方式 ...

111國中會考6/10成績公布,會考等級對照表與相關答對題數為於6/7公布。現今傳統補習已經不足以應付現在的升學制度。如何增強學習效率才能達到課內外 ... 於 www.tkblearning.com.tw -

#18.等第記分法與GPA 對照表 - 臺東大學

國立臺東大學百分記分法、等第記分法與GPA 對照表 ... 丁等D. 1. 49 以下. 戉等E. 0. GPA 計算方式:GPA 積點×學分數=成績積點,成績積點總和/學分數總和(不含退選 ... 於 aa.nttu.edu.tw -

#19.逢甲大學學則

學生學業成績不及格科目不得補考,但得於修業年限. 內重修。 第二十七條之一(刪除). 第二十八條. 學生成績百分記分法、等第記分法、與等第積分(GP)之對照表如下:. 於 service825.fcu.edu.tw -

#20.世新大學學則

惟性質特殊之科目,經教務會議通過後,得採「Pass」、「Fail」之考評方式。 學生學業成績等第記分法與百分記分法及G.P.換算對照表如下:. 等第記分法百分記分法G.P.. 於 oaa.web.shu.edu.tw -

#21.University Kindai University 近畿大學Grade Requirement ...

成績 評價係數/ GPA 換算方法≫. 請依據下列對照表換算「點數」,再依照計算方式算出成績評價係數(小數點第三位四捨五入)。 成績點數對照表. 成績類型一. 100~90 分. 於 oia.ntut.edu.tw -

#22.等第積分平均(GPA)單向轉換為百分制成績對照表 - Scribd

國立臺灣科技大學等第積分平均(GPA)單向轉換為百分制成績對照表. (105 學年度起入學之新生適用) 105.06.07 第182 次教務會議修正. 等第制等第制等第制等第制等第制等 ... 於 www.scribd.com -

#23.等第績分平均(GPA)單向轉換為百分制成績對照表

等第 制成績定義與等第績分表. 一、各等第定義. A+ :所有目標皆達成且超越期望(All goals achieved beyond expectation). A :所有目標皆達成(All goals achieved). 於 www.aca.ntu.edu.tw -

#24.樹人醫護管理專科學校學生學業成績考核辦法

學生成績得採等第記分法,等第記分法與百分記分法之對照依下列規定計列(等第記分法以丙等為及格):. (一)九十分以上至一百分為優(A) ... 於 www.szmc.edu.tw -

#25.Re: [情報] 等第制與百分制對照表- 看板NTU - 批踢踢實業坊

等第 制成績等第績分百分制分數區間百分制分數: A+ 4.3 90-100 95 : A 4.0 85-89 87 : A- 3.7 80-84 82 : B+ 3.3 77-79 78 : B 3.0 73-76 75 : B- 2.7 ... 於 www.ptt.cc -

#26.高雄市國民小學學生成績評量補充規定修正總說明

(一)配合國民小學及國民中學學生成績評量準則之彈性學習課程評 ... 以等第或質性文字描述紀錄」之規定。(修正規定第五點) ... 成績評量補充規定. 修正對照表. 修正規定. 於 www.kh.edu.tw -

#27.臺北市立大學學則

操行成績依本校學生操行成績考. 察要點之規定辦理。 學業成績分數、等第與學業成績平均點數(Grade Point Average,. 以下簡稱GPA)對照表如下: ... 於 reg.utaipei.edu.tw -

#28.學業成績 - 臺北醫學大學教務處

學業成績 · 學年 · 當學年度第1、2學期在學期間修習課程學分數皆達9學分者,且排名當學年度第1、2學期之在學年級相同 (不含停修、抵免、免修及考核方式為通過/不通過之科目). 於 aca.tmu.edu.tw -

#29.等第制與百分制學生態度較重要 - PeoPo 公民新聞

GPA換算成百分比對照表。記者李憶璇/製圖. 學生多數也持贊成意見。化工系四年級蕭同學說,等第制對成績在中段同學較有利,能夠縮短原先分數的差距, ... 於 www.peopo.org -

#30.國立臺灣師範大學學生成績作業要點

四、 本校另訂等第制學業平均成績(GPA)單向轉換為百分制成績對照表如附表二,供外界. 參酌使用。 五、 授課教師對學生之日常考查、平時考試、期中考試、期末考試及研究生 ... 於 www.aa.ntnu.edu.tw -

#31.常用表單 - 臺大生輔組官方網站

6, 等第制成績定義與等第績分表, 2018/07/16, 89 ; 7, 等第績分平均(GPA)單向轉換為百分制成績對照表, 2018/07/16, 104 ... 於 cmsntulove.think4u-tech.com -

#32.美國評分等級

有些學校允許老師在評分時附加+或-號,例如學生可獲得A+或A-,B+或B-等。 其他評分方法包括如下﹕. I 未完成; WP 課程成績可通過評分標準但退選課程; N 不評分 ... 於 www.uscampus.com.tw -

#33.中原大學學生學業成績考核辦法

以七十分(乙等)為及格。 指定之學科成績核計,經三級課程委員會審核通過者,得採通過. (P)或不通過(F)方式。 第四條百分記分法與等第記分法以及G.P.A.計分法對照如下 ... 於 tdpba.cycu.edu.tw -

#34.GPA計算:: MHP輔導團隊

GPA(Grade PointsAverage)的中文叫作成績平均績點,是大多數大學及高等教育院校所採用的成績評量方式,計算方法為各個學科所獲得的等第, ... 於 mhp5.webnode.tw -

#35.大家知道等第制成績與GPA怎麼計算嗎?... - 政大學聲NCCU ...

大家知道等第制成績與GPA怎麼計算嗎? 如果還不清楚的,趕緊來了解! 校方將於106學年後全面採用等第制呈現成績單上的科目成績。雖然105學年前的成績維持為百分點數, ... 於 www.facebook.com -

#36.百分制改等第制成績評量說明 - 南臺科技大學教務處

註2:參照本校等第制與百分制單科成績對照表(表一),得到各科積分後乘以各科學. 分數,再加總除以該學期總修讀學分數,即為李大仁本學期學業平均成績GPA為. 於 academic.stust.edu.tw -

#37.國立中山大學等第制調查系統

因「百分制」計分不便於學生申請國外學校與獎學金,因此本校製發「英文成績單」時,會於「百分制」成績單上加註「等第制」計分,其對照如表一所示。 表一、本校英文成績單 ... 於 www.stuapp.nsysu.edu.tw -

#38.GPA換算器】操作超簡單-提供百分制及四等分制的GPA計算

GPA 計算機、GPA換算器可以幫你從百分制換算GPA,也提供四等分制計算。 ... 學生A該學期修課成績, 成績(等第制), 積分 ... GPA換算- 四分制GPA與百分制成績對照 ... 於 toolboxtw.com -

#39.大葉大學學生學業成績考核辦法

過)、『F』(不通過)之考評方式。該等課程得列入該學期總修學分數內,但不列. 入學業成績計算。 第六條百分記分法與等第記分法以及等第積分(Grade Point)對照如下:. 於 reg.dyu.edu.tw -

#40.GPA.doc - 元智大學

元智大學百分記分法與等第記分法對照表 ... GPA計算方式為:各科學分數與其 GPA成績之總和除以總修習學分數。 總平均計算式:(第一科學分×第一科成績+第二科學 ... 於 www.yzu.edu.tw -

#41.長庚大學學生學業成績計算辦法

給學分)。 5、戊等:五十分(不含)以下(相當於英文等級F級或G.P.0.0(不給學分)。 二、國外修課之等第成績轉換為本校成績之對照表如下:. 等第. 於 regulation.cgu.edu.tw -

#42.多益成績與英語能力對照表 - TOEIC

TOEIC Listening and Reading Test分數區間皆有相對應之英語能力概述與證書顏色。共六個區間,詳細內容請參閱對照表。 於 www.toeic.com.tw -

#43.嘉南藥理大學學生成績處理作業要點

轉換等第成績。 三、本校另訂等第積分平均(GPA)單向轉換為百分制成績對照表如附表二。 四、學生各項成績排名均以百分制計算,學士班排名以班為單位,研究生因專業領域 ... 於 www.cnu.edu.tw -

#44.台大GPA成績換算與對照 - 戰昇的部落格

一、等第與成績對照 等第制成績 等第積分 百分制 分數區間 百分制單科 成績轉換用 A+. 於 junsang.pixnet.net -

#45.清大gpa換算 - 去蕪存菁同義

依「等第制GPA換算百分制成績對照表」換算。 – – 17 排名相同處理原則流用原則:由較低名次名額流用至較高名次,例如,二位學生同為全班最高分,流用第二名名額,流用 ... 於 www.rprofits.co -

#46.GPA中文意思?GPA換算是什麼?GPA對照多少算高? - 放洋的孩子

... 對照多少算高呢?趕快拿起成績單按照以下計算方法,換算國內及國外名校的GPA標準吧! ... 學科學分, 等第成績, 積分, 百分制分數, 百分制成績. 於 tkbletsgo.blogspot.com -

#47.NCKU GPA 計算機

功能特色 ; 一鍵計算. 省去你每個科目對照GPA分數的麻煩 ; 通識課分類. 一次列出你目前修過哪些通識課的類別 ; 所有成績. 一次把所有學期的成績都列出,再也不需要一個一個點 ... 於 ncku-gpa.ctxhou.com -

#48.你問我答:關於英國成績等級- BBC 英伦网

英國本科會根據成績分為一等學位、二等一學位、二等二學位,那碩士也會這樣區分嗎?還是只要過了50分就萬事大吉? 於 www.bbc.com -

#49.台大gpa對照表 - Doersd

國立臺灣師範大學等第制學業平均成績(GPA)單向轉換為百分制… ... 成績平均績點(英語, Grade Point Average,縮寫, GPA ),是大多數大學及高等教育院校所採用的一種評估 ... 於 www.echiues.me -

#50.臺中市北屯區北屯國民小學學生成績評量要點

其紀錄內容應包括日常生活表現評量項目、學習領域評量項. 目、學習節數、成績等第及文字描述、出勤及獎懲紀錄等。學生如對成績評量. 紀錄有疑義時,應自收受成績評量 ... 於 ptes.tc.edu.tw -

#51.中國文化大學學生成績評量及相關憑證保管辦法

第二條本辦法所稱成績評量係指學生修業期間每學期各科目成績考查方式及學期總成績之. 計算原則。 ... 學生學業成績百分記分法、等第記分法與點數記分法對照表如下:. 於 reg.pccu.edu.tw -

#52.GPA是什麼?GPA多少算高?GPA換算與留學GPA解析!

在對照成績作GPA換算之前,需先知道各成績的Grade Point (績點)。 美國各大學對於成績 ... 詳細成績換算請參考各校等第績分成績對照表). 不會算GPA? 於 media.iae-taiwan.net -

#53.國立高雄科技大學附設專科部學則

第一條本校附設專科部(以下簡稱本校)學則依據專科學校法、專科學校法施行細則、專科 ... 學生申請英文成績單得提供等第及G.P.A 換算對照表。其換算基準如下:. 於 acad.nkust.edu.tw -

#54.臺北市動產質借處【學業成績祝福金】申請書

學業成績優良祝福金應檢附證件:. 1.學期成績單正本(驗畢退還)及影本1 份。 ※成績為等第者應檢附成績分數對照表。 2.本人與子女之身分證明文件正本(如戶口名簿或. 於 www-ws.gov.taipei -

#55.欣河資訊有限公司-段考/學期成績管理系統(國中版)介紹

以Win2008R2 Server配合SQL Server 2008R2以上資料庫網路作業環境設計,採用client/server架構開發之應用系統。 與學籍管理百分、九分、五等第、領域成績,結合為學籍 ... 於 www.shin-her.com.tw -

#56.成绩等第– 評分等第– Delhcat

等級制學業平均成績(GPA)與對應之百分數對照表獎學金申請參考用清華大學等級制 ... 國立陽明大學學生成績作業要點附表一附表一等第制與百分制單科成績對照表等第計 ... 於 www.delhcat.co -

#57.中國科技大學學生成績考核辦法

研究生各科成績以七十分為及格。 第 四 條 各科成績之百分計分法與等第計分法及GPA計分法之轉換對照表如下:. 一、大學部(及專科部). (一)八十分以上為甲等、A,點數 ... 於 www.cute.edu.tw -

#58.實踐大學學則

第二條本校學生入(轉)學、保留入學資格、繳費、註冊、選課、修業年限、學分、成績、請假、 ... 學生成績得採等第記分法,等第記分. 法與百分記分法之對照表如下: ... 於 www.uscetp.usc.edu.tw -

#59.最新‼️ / 成績公布/ 連結、GPA對照表這邊請 - 東海大學板 | Dcard

... 傳送門這邊請,領航系統(顯示是否及格通過):學生資訊系統(顯示GPA及相關等第):(研究生B-、學士班C-為及格標準- 快訊,成績,公布. 於 www.dcard.tw -

#60.國立中央大學成績表說明

參、等第積分平均(Grade Point Average,以下簡稱GPA)之計算方法如下:. 一、 GPA 計算公式:. (一) 本校109 年9 月開學日前已完成退學及畢業離校之學生,成績單得加註 ... 於 pdc.adm.ncu.edu.tw -

#61.成績等第如何計算 | 健康跟著走

國立臺灣師範大學等第制學業平均成績(GPA)單向轉換為百分制成績對照表. National Taiwan Normal University The Cross-Reference Table for the Conversion of ... 於 info.todohealth.com -

#62.成績平均積點

成績 平均績點(英語:Grade Point Average,縮寫:GPA),是大多數大學及高等教育院校所採用的一種評估學生 ... 等第成績, 分數區間, 百分制成績對照, 等第積分, 註記. 於 www.wikiwand.com -

#63.等第制GPA 成績換算百分制成績對照表

百分制. 成績. 4.30. 100. 3.99. 88.83. 3.49. 81.38. 2.99. 75.87. 2.49. 70.43. 1.99. 65.80. 1.49. 57.00. 0.99. 49.50. 0.49. 24.50. 4.29. 99.63. 3.98. 88.67. 於 aca.mcut.edu.tw -

#64.[行政公告]公告:變更歷年學業平均成績GPA轉換標準

本校學期成績評量計分方式為百分制,自108學年度第1學期起歷年學業平均成績GPA(Grade Point Average)轉換等第制標準由5分制改為4.3分制,等第標準如 ... 於 oaa.ccu.edu.tw -

#65.臺南市國民小學學生成績評量補充規定修正對照表 - 台南市教育局

臺南市國民小學學生成績評量. 補充規定修正對照表. 修正規定 ... 成績之評量,特訂定. 本補充規定。 增訂法源依據。 ... 評價及等第轉換。 十、學生成績計算,. 於 www.tn.edu.tw -

#66.國立臺灣科技大學等第制成績、等第積分與百分制成績轉換對照表

國立臺灣科技大學等第制成績、等第積分與百分制成績轉換對照表. 105.06.07 第182 次教務會議修正. 等第制成績. 100-104 學. 年度入學學. 生等第積分. (GP 值). 於 www.academic.ntust.edu.tw -

#67.本校自110學年度第1學期起實施學業成績等第制

110學年度第1學期起學期成績:不分入學年度均以等第制評量,以學期總學分除學期 ... 本校學生成績作業要點附表二「等第制績分平均(GPA)轉換為百分制成績對照表」,係利 ... 於 aa.nycu.edu.tw -

#68.GPA是什麼?GPA怎麼換算?出國留學-國外研究所很看GPA ...

GPA換算與公式計算 · 1、先將成績對照層級表,換成對應的ABCDE等等級 · 2、計算所有學分總和及等級總數總和 · 3、GPA=(學分× 點數)的總和/ 總學分. 於 easyenglish99.pixnet.net -

#69.師大gpa對照表– 師大成績對照表 - Cerelys

等第 計分法Grade G 百分制分數區間Range in percentage system 積分Grade Point GP 百分制單科成績對照Grade in percentage in contrast to GPA A+ 90~100 43 95 A ... 於 www.anyuiiot.me -

#70.清華大學成績等級制給分方式規劃

二、本校學則第22 條規定:學生成績分學業、操行兩種,以100 分為滿分,60 分為及格 ... 等級制學業平均成績(GPA)與對應之百分數對照表:係實施等級制後,學生學業平均 ... 於 registra.site.nthu.edu.tw -

#71.中國醫藥大學成績等第制Letter grading system - ppt download

壹、目的本校成績由目前百分制改為英文字母等第制,以期與國際接軌。 ... 6 等第制成績、定義與百分制換算對照表等第(grade, G) 等第績分(grade point, GP) 定義百分制 ... 於 slidesplayer.com -

#72.中興大學成績單說明

2. GPA 計算:先將成績換算成積分,GPA=(學科學分× 積分)的總和/總學分,研究生不含論文成績。 二、本校自民國105 年12 月以後,採用百分制與等第制並列顯示學生成績,其 ... 於 www.oaa.nchu.edu.tw -

#73.國民小學學生成績考查辦法

所有條文 · 一一、其他。 第六條. 國民中小學各項(科) 成績考查過程,以百分法計分,不排名次,其結果以等第紀錄,通知學生及家長,其第等之評定如左: 一 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#74.會考成績單怎麼看?一次弄懂國中會考級距算法與落點分析

國高中數位學習第一領導品牌「升學王」為所有考生提供最專業的會考落點分析服務,透過諮詢顧問準確分析,提供專業選填志願策略,幫助學生選填志願更有方向 ... 於 www.go100.com.tw -

#75.成績點數換算3 3 2 1 0

請依據下列對照表換算「點數」,再依照計算方式算出成績評價係數(小數點第三位四捨五入)。 成績點數對照表 ... 各必選修科目的成績點數×學分數的總和/所有學分總和. 於 www.koryu.or.jp -

#76.附表二等第績分平均(GPA)單向轉換為百分制成績對照表

3.80 85.67 3.30. 79.00. 2.80. 73.33. 2.30 69.00 1.80 62.00. 4.29 99.63 3.79 85.50 3.29. 78.90. 2.79. 73.20. 2.29 68.90 1.79 61.80. 於 physiology.eday.com.tw -

#77.成績百分比對照表 - 國立東華大學資訊工程學系暨研究所

東華百分比等第對照表: NDHU Student Grade Equivalency Table for Off-Campus Scholarship Application. 甚麼叫GPA(Grade Points Average),如何 ... 於 www.csie.ndhu.edu.tw -

#78.成績說明 - 大考中心

... 級分數對照表」,16分為B等,23分為A等,故成績單上將另依據表2之「各題等第能力 ... 整體等第的計算方式,則是將考生單題等第A、B、C分別以3、2、1表示,單題原始 ... 於 www.ceec.edu.tw -

#79.清大分數對照表的評價費用和推薦,EDU.TW

第五條本校另訂等第績分平均(GPA)單向轉換為百分制成績對照表如附表二,供外界參. 酌使用。 第六條學生對授課教師評定之學期成績認有明顯錯誤致有損及其權益時,至遲 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#80.本校成績等第對照表- 中信金融管理學院教務處

教務處是遵照學校方針,支援教學的行政單位,主要負責招生、學生註冊及學籍、課程安排、成績管理、教學資源安排與分配、以及教學品質提升等相關工作。 於 acad.ctbc.edu.tw -

#81.Q&A - 淡江大學教務處

2.歷年學業成績總平均:各學期(含暑修)修習成績積分總和除以學分數總和。 3.GPA:將學業成績平均換算為等級點數表示: (1)新制(102學年度第2學期在校生 ... 於 www.acad.tku.edu.tw -

#82.中國醫藥大學學生成績作業要點

105 學年以後之畢業生其歷年成績及排名依等第制. 表示。 三、 等第制之等第(grade, G)、等第績分(grade point, GP) 及其與百分制對照表如下:. 等第. (grade, G). 於 regulation.cmu.edu.tw -

#83.輔仁大學學生成績考評及學分核計辦法

第八條:以等第記分法考評方式之科目,其學期成績,仍依百分記分法方式計算之,再由. 教務處依百分記分法與等第記分法之對照表轉換成等第記分法。 採「通過」或「不通過」 ... 於 docs.academic.fju.edu.tw -

#84.國立成功大學成績單說明

研究生成績. 80 分以上. 79-70. 低於70. 等第制成績. A. B. C. D. E. 等第制成績. A. B. C. 等第積分. 4. 3. 2. 1. 0. 備註:1.研究所課程70 分為及格。 於 reg-acad.ncku.edu.tw -

#85.東華成績對照表 :: 全台國中情報

2020年10月30日—國立東華大學學業成績之等第記分法與百分記分法對照表:...甚麼叫GPA(GradePointsAverage),如何計算?...註:採通過、不通過之方式評定者,僅列計學分 ... 於 jhs.moreptt.com -

#86.逢甲大學學生學業成績評量要點

百分記分法成績單向. 轉換為等第記分法等第積分GP (Grade Point)之對照表,如附表二。 第四條各科目學期成績之班級平均分數依下列原則辦理。 學士班科目之班級平均,以B+ ... 於 140.134.8.25 -

#87.國民小學及國民中學學生成績評量準則 - 全國法規資料庫

二、日常生活表現:評量範圍及內涵,包括學生出缺席情形、獎懲紀錄、團體活動表現、品德言行表現、公共服務及校內外特殊表現等。 第4 條. 國民中小學學生成績評量原則如下 ... 於 law.moj.gov.tw -

#88.會考成績公布!你知道會考成績換算怎麼看嗎? - 行動學習網

除了會考成績公布時間以外,行動學習網為大家整理了會考成績的換算與計算方式,方便考生們在模擬考時可以對照自己的會考成績狀況。 一、111國中會考時間; 二、會考成績 ... 於 www.twstudy.com -

#89.111會考各科分數級距等級人數百分比、答對題數對照表

111會考各科分數級距等級人數百分比、答對題數對照表111會考後免費升學講座※講座名額有限!! 報名就送線上銜接課程最新111年國中會考各科等級加標示 ... 於 juniorexam.pixnet.net -

#90.國立高雄師範大學學則

其學業成績百分記分轉換為等第成績及等第績分對照表如下列:. 分數80 分以上. 70 分以上. 未達80 分. 60 分以上. 未達70 分. 50 分以上. 未達60 分. 未達50 分. 等第. 於 c.nknu.edu.tw -

#91.師大gpa 計算– 台灣大學成績單對照表 - Booionp

成績 (GPA)單向轉換為百分制成績對照表如附表二,供外界參酌使用。 三配合本校實施等第制,學生學業成績處理及轉換規範如下(一)一百零三學年度(含)以前入學學生1實施 ... 於 www.citiive.me -

#92.成績平均積點- 维基百科,自由的百科全书

成績 平均績點(英語:Grade Point Average,縮寫:GPA),是大多數大學及高等教育院校所採用的一種 ... 等第成績, 分數區間, 百分制成績對照, 等第積分, 註記. 於 zh.m.wikipedia.org -

#93.國中國小評量改優甲乙丙丁 - 蘋果日報

現行評量準則將成績於學期末轉換成「甲、乙、丙、丁、戊」五等第,新準則變更回復為「優、甲、乙、丙、丁」五等第,且明訂轉換基準,優等為九十分 ... 於 tw.appledaily.com -

#94.財政部主管法規共用系統-最新訊息內容

一、績效考評評定等第分特優、優良、良好、尚可四等。 二、績效分數自七十分至一百分,依本中心「年終績效成績與年終考績考列甲等百分比對照一覽表」所列,共分上開四 ... 於 law-out.mof.gov.tw -

#95.國立政治大學學生成績作業要點

成績 百分等第轉換標準表轉換為等第制。 ... 七、本校學生至國內各大學校院校際選課,成績以等第制評分者依本校106 學年度 ... 等第單科. 成績轉百. 分制分數. 對照. 於 aca.nccu.edu.tw -

#96.國民小學及國民中學學生成績評量準則修正草案條文對照表

二、日常生活表現:評. 量範圍及內涵,包. 括學生出缺席情. 形、獎懲紀錄、團. 體活動表現、品德. 言行表現、公共服. 務及校內外特殊表. 現等。 第三條國民中小學學生. 於 a69.ntct.edu.tw