手作步道工法的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦周聖心,徐銘謙,古庭維,楊世泰,戴翊庭,謎卡,吳雲天寫的 淡蘭古道:百年里山的長路慢行 和台灣千里步道協會的 【夢幻步道,就是要走2】手作步道:築徑人帶你走向百年古道、原民獵徑、郊山綠道,體驗人與自然的雙向療癒都 可以從中找到所需的評價。

另外網站山不轉路轉:公民社會與台灣步道工程技術的轉型也說明:劃決策與維護體系中,嘗試學習「生態工法」減少步道土木工程,並引進 ... 護,2008年起該計畫更參考國外手作步道工法,研究發展台灣步道. 志工工法技術手冊。

這兩本書分別來自晨星 和果力文化所出版 。

國立臺北科技大學 建築與都市設計研究所 蔡仁惠所指導 董建成的 民權國小校園與都市介面之 水族生態環境規劃 (2015),提出手作步道工法關鍵因素是什麼,來自於校園介面空間、水族生態教育、社區共生。

而第二篇論文國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 陳亮全所指導 羅秀華的 文山社區由充權到治理的發展歷程 (2003),提出因為有 社區自主、社區充權、社區治理、社區學習、社區規劃、行動研究的重點而找出了 手作步道工法的解答。

最後網站市政新聞- 蘆竹五酒桶山手作步道啟用 - TYCG則補充:鄭市長表示,五酒桶山是深受市民朋友們喜愛的登山聖地,目前已設置6條步道,今日啟用的「手作步道」全長1.4公里,工程經費共1,938萬,採生態工法開闢, ...

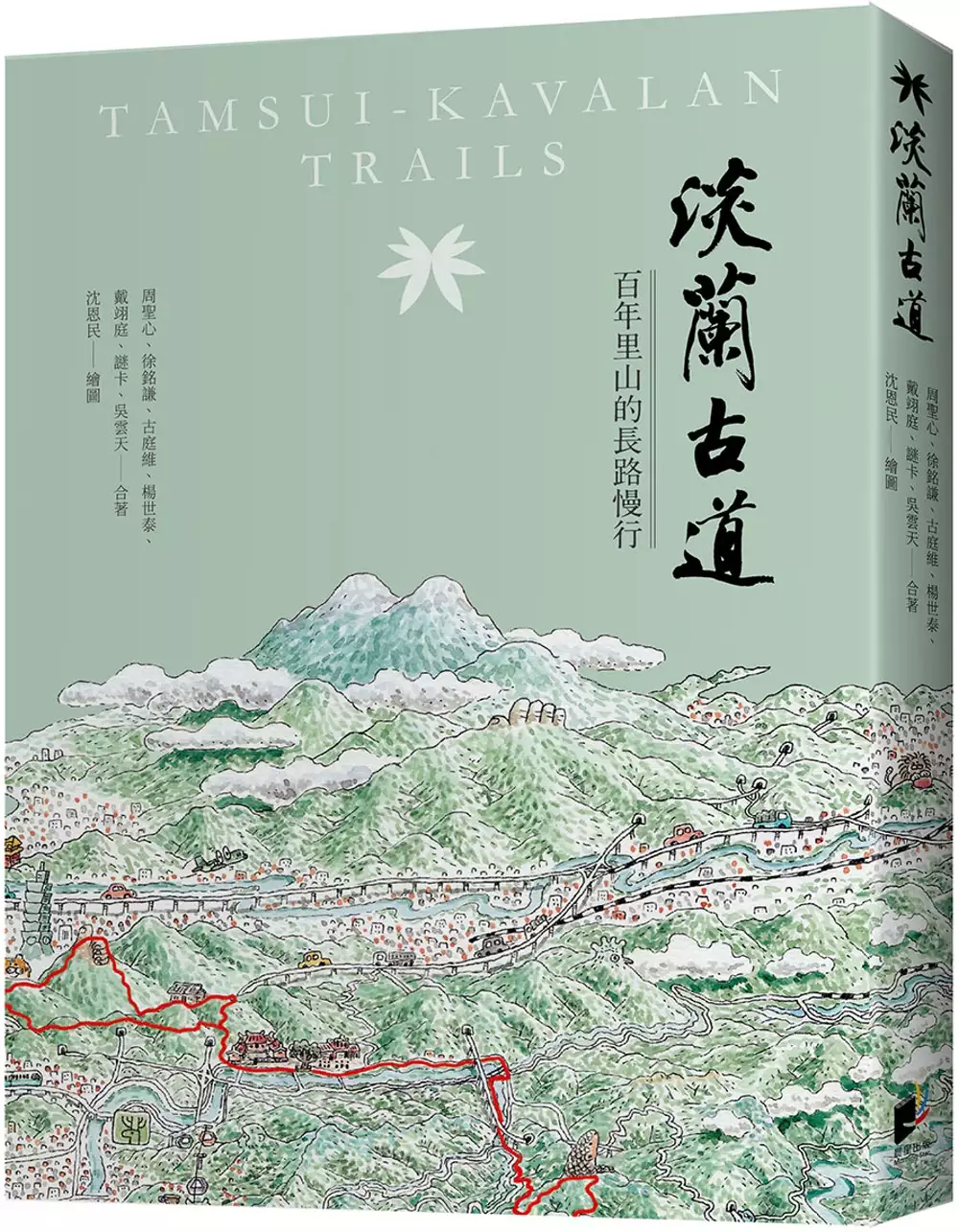

淡蘭古道:百年里山的長路慢行

為了解決手作步道工法 的問題,作者周聖心,徐銘謙,古庭維,楊世泰,戴翊庭,謎卡,吳雲天 這樣論述:

歷時六年公私協力,從選線、定線、串聯、命名, 這條總長超過200公里的淡蘭古道,正以嶄新面貌重現臺灣古道百年風華。 淡蘭古道全路徑,貫穿數十條古道秘境,見證臺灣百年歷史,可謂臺灣聖雅各之路,又稱臺灣朝聖之路。 本書以北中南三大篇章,開啟臺灣淡蘭古道穿越百年之旅。 ◆兩百年北宜交通史的身歷其境:淡蘭古道北路 ◆先民墾拓的淡蘭百年山徑:淡蘭古道中路 ◆百年茶聖之路:淡蘭古道南路 並透過「職人誌」介紹在淡蘭古道上默默耕耘的在地達人, 「手作步道」篇章,呈現承襲先民的百年古道修築工法,透過手作重新修護淡

蘭古道, 期待以最質樸之古道面貌,重現臺灣的自然生態之美。 本書特色 1.完整收錄淡蘭古道北路、中路、南路路徑,及近十位知名登山達人的淡蘭古道長距離步道之人文歷史第一手報導。 2.特邀金鼎獎山岳繪者沈恩民繪製全彩登山立體地圖,讓讀者能一眼看清登山路徑旁的建築物或山林樣貌。閱讀本書有如走入3D登山書,提前感受走在淡蘭百年山徑中的奇妙氛圍。

手作步道工法進入發燒排行的影片

自2009年開始,協助太魯閣國家公園建立國內首支依據志願服務法成立的「步道志工」隊伍引領青年學生藉由手作步道與自然重新連結,也在永和社區大學成立步道社團課程,以持續步道觀念的推廣、溝通。

手作步道強調以人力方式運用非動力工具輔助進行施作,降低對生態環境與歷史空間的擾動,以增進步道的永續性與整體性。

手作步道的基本原則包括:

考量環境生態:順應步道所在地的氣候、地質、原生生態習性等,兼顧使用者特性與棲地整體性

考量人文歷史:依循歷史反映工法,結合傳統工藝、在地知識進行因地制宜的「適切設計」

設定環境承載量:基於在地資源調查,設定可接受的遊客衝擊程度,進行步道分級及相對應的施作強度,提供從大眾化到荒野級多樣的遊憩體驗機會

盡量就地取材:減少外來材料從採礦到運輸在能量與資源的損耗,善用現地既有自然材料

重視常態維護:確保步道具備一定彈性能因應大自然的變化,又能保持一定程度的穩定性。

6強調公私協力:政府的土地管理單位、專業者與民間組織從規劃討論、施作與後續維護需共同參與、平等合作。

在此過程中,志工的參與看似療癒受傷的土地,實際上透過與土地深層的互動,現代生活中與自然隔離的焦慮、以及人與人之間疏離的關係也將獲得療癒。手作步道期望帶來的是更全面的改變,藉由實作行動的過程促發環境的覺知、增進對環境的關懷與敏感度,進而關心更廣泛的環境議題。

民權國小校園與都市介面之 水族生態環境規劃

為了解決手作步道工法 的問題,作者董建成 這樣論述:

都市校園為教育場域,具帶動都市發展及環境教育的本質,台灣都市校園已漸趨向多元互動與開放。永續校園規劃理念打破傳統之封閉校園環境規劃思維,藉由校園開放空間之視覺穿透性及活動可及性,使校園開放空間成為師生的戶外教育場所,創造學校與社區的共生關係。擁有不同屬性及特色之商圈具多元文化與活力,使都市更具魅力,構成其特有故事與人文;商圈特色性建立在當地的生活與文化,並與社區共生。民權水族商圈已發展雛形,鄰近水族街之民權國小將自然課程結合水族商圈之水生態環境,創造出另類戶外教學的方式。並透過校園介面改造,企圖展現水族生態街道意象,但仍欠缺與社區脈絡連結。民權水族商圈具備獨特特質,應與校園空間及教育活動

產生更緊密連結性。 台灣景觀水族知名度名聞國際,若能透過民權國小校園改造,學校教育和民權水族街的意象整合,得以提升水族街與校園介面整體形象,創造具在地性之場所文化精神,提升民權東路水族產業競爭力。 本研究以「誘導式結構」理論為研究方法,以「民權國小校園介面空間」為操作對象,藉由校園與環境教育、場所與介面空間、都市生態、觀賞水族產學資源之議題,分析歸納文獻歸結共二十項水族生態規劃原則;基地環境議題共十三項,推導出兩項民權水族生態介面空間情境,並將情境轉化為本研究空間規劃策略。 情境一:閱覽水族慢生活圈 情境二:體現自然之開放大教室

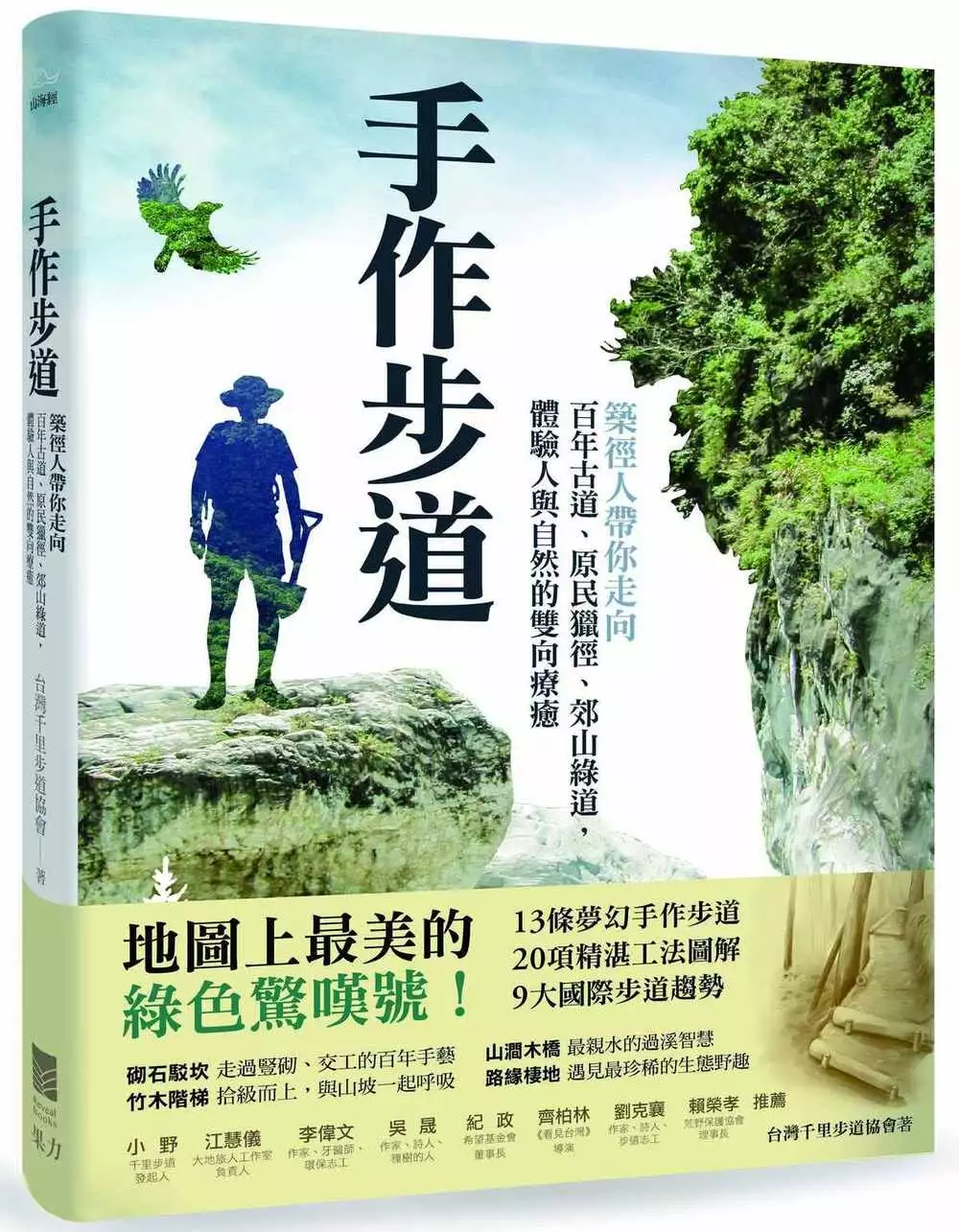

【夢幻步道,就是要走2】手作步道:築徑人帶你走向百年古道、原民獵徑、郊山綠道,體驗人與自然的雙向療癒

為了解決手作步道工法 的問題,作者台灣千里步道協會 這樣論述:

★展讀台灣最經典的手作步道! 台灣山林祕徑之間 一群人默默揮汗築徑、尺寸向前! 他們是「手作步道」的築徑人 以跨越時空尺度的工匠精神 修築、守護林間蜿蜒的山徑與古道。 ★遇見,地圖上最美的綠色驚嘆號! 本書邀你細細領略: 古道上的先民生活史、最珍稀的原始棲地生態 手工築路的百年工藝、就地取材的工法智慧 與敬重山林萬物的生命觀。 並首度引介國際步道運動的最新趨勢 體驗人與自然的雙向療癒! ●手作步道:築徑人向自然學習 手作步道,是近年國際間極受矚目的綠色運動。源於美國國家步道阿帕拉契山徑步道志工的經驗,對於自然山徑與步道的維護,主張: ——以手工的方式維護步道 ——因

地制宜、就地取材、與周遭自然景觀融入 ——減少對自然山徑、環境生態的干擾 在修築步道或修復古道的過程中,「築徑人」學習傾聽森林、水流、地質的聲音,尋找每一條步道獨特的自然條件、人文歷史、工法智慧及社會脈絡,找出與生態和諧共存的路線與工法。 ●感受時代的波瀾壯闊:在手作與徒步中創造歷史 長期守護山林的台灣千里步道協會,提倡「天然步道零損失,水泥步道零成長」,十年來努力推動「手作步道」的實作與工作假期——由於台灣的步道密集且發達,面對步道工程化、水泥化、棲地劣化等危機,強調以「手作」「就地取材」維護步道,儘量避免大型機具、外來材料對山林造成過多擾動;以「手」為限制,也能避免單

一、快速與粗糙的步道工程對大自然帶來無法回復的傷害;而且鼓勵公民參與,人人皆可擔任志工學習實作! 手作步道的最大好處是: • 步道維持自然土石與落葉鋪地,卻沒有積水泥濘、也無鋪面溼滑; • 走起階梯來,膝蓋和腳踝感覺輕鬆彈性、舉步順暢; • 周遭自然生態與步道融合一體,步道邊上也能成爲珍稀動植物的棲地; • 颱風過後或許有倒木橫陳,志工善用取材,將之化做彌補流失路基的護坡路緣。 透過「手作之道」,我們也得以親近自然、徒步走上歷史——細細領略古道上行走的先民生活史、了解地質土壤與植被形成的自然史、觀察大自然的作用力與人的需求,而「就地取材」發展

出來的工法智慧、敬重山林萬物的生命觀,更形成了一個正向又永續的循環——手作步道,正是人與自然關係的最好註解。 ●展讀台灣最精經典的手作步道 ★砌石駁坎:走過豎砌、交工的百年手藝 ★竹木階梯:拾級而上,與山坡一起呼吸 ★山澗木橋:最親水的過溪智慧 ★路緣棲地:最珍稀的生態野趣 本書從全台70條步道精選出13條位於不同區域、海拔環境,並各具獨特性格、工法特色與發展典範的手作步道現場,透過第一手深度描繪,並以手繪方式圖解13條步道之手作工法,帶你領略天人合一、大隱無形的祕徑之美: ●東台灣:蘇花石硿仔古道、大同舊部落步道、綠水文山步道 、嘉明湖 ●中台灣:梅峰

三角峰步道 ●南台灣:卑南琅嶠古道之旭海觀音鼻段、舊達來辭職坡古道、藤枝林下步道 ●北台灣:福州山步道、景美山仙跡岩步道、二格山自然中心、內洞森林遊樂區步道、基隆暖暖古道、淡蘭百年山徑之舊暖東道 同時,與國際同步,本書亦首度完整引介各國的最新步道運動趨勢,如:守護歷史步道與遺址廊道;串聯跨州界、跨國界、從山道海的長距離步道與環圈廊道;打造城市綠廊、生態綠網、舊鐵道變步道等,開展我們對於步道未來的新想像。 「登高必自卑,行遠必自邇。千里之行,始於足下。」——台灣千里步道協會以本書呈現最經典的手作步道及其精采故事,期待與您相聚在步道上、在山林裡、在滴汗的眉間,在嘴角微彎的笑容裡

。 本書特色 ★13條夢幻手作步道X20項精湛工法圖解 X9大國際步道趨勢 ★【步道看點・手作工法】精美插畫圖示 名人推薦 小野 千里步道發起人 江慧儀 大地旅人環境工作室總監 李偉文 作家、牙醫師、環保志工 吳晟 作家、詩人、種樹的人 紀政 希望基金會董事長 齊柏林 《看見台灣》導演 劉克襄 作家、詩人、步道志工 賴榮孝 荒野保護協會榮譽理事長

文山社區由充權到治理的發展歷程

為了解決手作步道工法 的問題,作者羅秀華 這樣論述:

對於台灣社區生活的觀察與省思,研究者認為促進社區民主進步的謀略在於增進公民的自主權力意識;因此,理解台灣社區的發展階段之後,運用社區充權與治理論述,研究者擷取社區學習、社區規劃與社區治理組織等充權融合策略,作為增進社區公民權力意識,進而協助社區可以自主自決於公共事務。 研究時機上,是以文山社區作為研究田野,運用第一個成立的文山社區大學作為社區學習充權機制,並透過多個生活議題,包括文山公民會館、永安藝文中心、景美溪的生態與文史、社區健康、社區防災、社區垃圾管理、廚餘回收、指南山城新風貌、文山產業發展路徑等的社區規劃歷程,結合文山社區的學員與幹部,組成文山新願景促進會的治理結

構,並進而主責充權文山區內的村里社區。 經過1999-2003四年期間的行動研究歷程,研究者發現透過社區學習的充權行動,在社區大學公民養成的理念實踐中,與社區合作推展包括理念學習、議題規劃工作坊、行動歷程的讀書會、以及檢證行動問責的社區工作專題等的不同學習課程,在社區大學或在各社區場地上課,藉以型塑「學習型社區基模」,逐漸形成自主學習的社區團隊。社區規劃脈絡中,社區可以從文山公民會館規劃的由上而下的「政府充權社區」,發展到「政府充權社區」與「社區自我充權」並行的社區自主廚餘回收系統建構,再進而發展到社區積極主動投入的文山產業發展路徑的規劃與執行。 而公民

權力得以發揮作用,研究者假定需要有助長公民權的組織存在;因此乃運用本土社區組織的發展基礎,以及人們對社區的心理認定,而以村里規模的社區發展協會和鄉鎮市區級的生活空間,作為本研究所論述的「社區」。由於文山區裡未存有跨里界的結盟團體,行動研究所運用的社區治理組織工作,就以邀約地方領袖作為工作坊等課程學員,並藉由生活議題的討論與行動進程,將學員組成「文山新願景促進會」,以密集的公共論述機緣,增強新願景促進會作為充權社區進行治理實踐的重要結盟連線。 而從社區治理結構、由社區管理的組織、社區-政府夥伴關係、合作式規劃與協會同盟行事等角度,來省察本土社區治理的實踐可能性時,我們觀察到政

府與社區的權力對應、社區能否跳脫科層限制、社區權力的檯面化、社區規劃的主導權責、社區結社位階能否提昇、官民合作的時空必然、協會同盟行事的價值等等,都是需要嚴謹面對的課題。進而,當省思社區充權與治理的實質運作,利己與利他、專業權責拿捏、社區內部的權力平衡等,都是挑戰與考驗。 簡言之,本研究的假定與行動多能考量本土發展程度,因此,在社區學習、社區規劃與社區治理組織的兼融並行策略中,有助於社區工作專業者充權社區,醒覺個人與社區的權力本質,在民主生活知識的增進中,共同為生活社區邁出行動步伐。

手作步道工法的網路口碑排行榜

-

#1.手作步道

透過深度描繪、工法圖解,呈現步道的獨特性格。 志愿者根据现场地。 2022年嘉明湖手作步道工作假期,訂於111年8月26至30日,臺東林管 ... 於 na.home-tech.org -

#2.手作步道培養手護環境的工匠 - 人間福報

也正因如此,台灣千里步道協會從一開始就致力「手作步道」行動,鼓勵山友帶著工具去爬山,在專業步道師的帶領下,搬石移木、填固駁坎……以傳統工法重建出 ... 於 www.merit-times.com -

#3.山不轉路轉:公民社會與台灣步道工程技術的轉型

劃決策與維護體系中,嘗試學習「生態工法」減少步道土木工程,並引進 ... 護,2008年起該計畫更參考國外手作步道工法,研究發展台灣步道. 志工工法技術手冊。 於 www.ios.sinica.edu.tw -

#4.市政新聞- 蘆竹五酒桶山手作步道啟用 - TYCG

鄭市長表示,五酒桶山是深受市民朋友們喜愛的登山聖地,目前已設置6條步道,今日啟用的「手作步道」全長1.4公里,工程經費共1,938萬,採生態工法開闢, ... 於 www.tycg.gov.tw -

#5.【愛種樹生態講座】 手作步道:人與土地的對話

走進蓊鬱山林,您是否曾想過腳下的步道有著什麼樣的故事? 手作步道不只是工法,更多的是我們與大自然的共感連結, ... 於 www.iplanting.org -

#6.來做手作步道,享受綠色SPA - PeoPo 公民新聞

千里步道協會與文山社區大學合辦「手護文山步道學」,除課堂講解理念外,並規劃5月30日及6月6日兩天的戶外實作課,讓學員透過自然工法,一起用木頭和石材 ... 於 www.peopo.org -

#7.台灣光華雜誌2018年10月號中英文版: 島嶼身世‧地質物語

千里步道協會歷年來努力推動以手作步道取代工程發包,徐銘謙解釋,以工程的概念施作步道,自然落入一次性施 ... 手作步道的工法常是因地而異、因地制宜的,難以用文字解釋, ... 於 books.google.com.tw -

#8.kawasX千里步道:手作台北大縱走步道,盡享隱世古道的涼風!

... 山徑不免泥濘積水,為了保留原有風貌,台北市政府大地處委託千里步道,採納手作步道工法,邀請市民一起體驗「自然健身房」,在夏日避暑山林、「手」護古道。 於 www.accupass.com -

#9.手作步道新典範 林務局步道工法設計手冊- 元照出版, 月旦知識庫

徐銘謙,近年來「手作步道」的理念已經蔚為風潮,手作步道六大基本原則包括:1.考量環境生態:順應步道所在地的氣候、地質、原生生態,月旦知識庫-文獻檢索站, ... 於 lawdata.com.tw -

#10.手作步道: 體驗人與自然的雙向療癒

... 手作步道」的實作與工作假期——由於台灣的步道密集且發達,面對步道工程化、水泥化、 ... 自然條件、人文歷史、工法智慧及社會脈絡,找出與生態和諧共存的路線與工法。 於 www.lib.nccu.edu.tw -

#11.瑞井手作步道 - 文化部國家文化記憶庫

本校與台灣千里步道協會於105年秋季班首度合作開設『台中步道學』課程,課程以發展 ... 探索,到資源調查、規劃,進而以本土化、在地化的手作步道工法維護天然步道,帶 ... 於 memory.culture.tw -

#12.桃園第一條手作步道,到自然野徑大口森呼吸 - WooNews 哇新聞

鄭市長表示,五酒桶山是深受市民朋友們喜愛的登山聖地,目前已設置6條步道,今日啟用的「手作步道」全長1.4公里,工程經費共1,938萬,採生態工法開闢, ... 於 woonews.com.tw -

#13.【千里步道系列套書】(二冊):《手作步道》、《手作之道》

在修復與築路的過程中,「築徑人」學習傾聽森林、水流、地質的聲音,尋找每一條步道獨特的自然條件、人文歷史、工法智慧及社會脈絡,找出與生態和諧共存的 ... 於 www.andbooks.com.tw -

#14.第三屆榮譽步道師舉薦簡章 - 台南市政府

境及文史特色的手作工法,維護及修復步道。 因此,手作步道的基本原則首重環境生態,強調順應步道所在地的氣候、地質、原生生態習性. 等。而許多傳統建築、步道修繕 ... 於 w3fs.tainan.gov.tw -

#15.南投澀水社區完成手作步道和蕨類諾亞方舟 - 中華日報

未來澀水森林步道不只是供民眾療癒體驗的步道,也能成為蕨類的諾亞方舟,澀水社區也表示,「透過減少人造設施,增加自然工法,讓步道回歸在地生態,澀水是 ... 於 www.cdns.com.tw -

#16.手作步道友善環境工法串起人與森林最近距離- 寶島- 中時

東勢林區管理處攜手財團法人普寶環境保護基金會,在台中市和平區橫嶺山步道利用周休二日舉辦手作步道維護活動,共計20餘人參與。一同體驗用手作的方式 ... 於 www.chinatimes.com -

#17.台灣林業 48卷4期 - 第 83 頁 - Google 圖書結果

... 27 基金會於臺中市和平區橫嶺山步道辦理手作步道維護活動,共計 20 餘人參與,一同體驗用手作的方式維護步道的樂趣,以友善環境的步道工法,修築一條自然安全的步徑。 於 books.google.com.tw -

#18.2023手護文山步道學 - BeClass線上報名系統

本課程以發展里山守護所需具備的基礎專業知識架構,培力郊山守護志工循序漸進地累積里山環境教育推廣的能量,並深入檢視社區郊山步道的環境,進而以本土化的手作步道工法 ... 於 www.beclass.com -

#19.手作步道QA | 台灣千里步道協會

手作步道 常見的工作項目,包括蒐集、搬運修築所需物料(如木材、石頭)、使用工具整理步道鋪面(如清除雜草、地面整平),進行這些工作無特殊限制,依從事一般戶外活動的 ... 於 www.tmitrail.org.tw -

#20.澎湖南方四島手作步道推動 - 海洋國家公園管理處

國內第一條島嶼型手作步道位於澎湖南方四島東嶼坪嶼,東嶼坪嶼原有步道坡度太大、 ... 從東嶼坪嶼之前山步道進行試驗手作工法,實務上則舉辦工作假期,招募步道志工, ... 於 www.marine.gov.tw -

#21.手作步道 - gd-bau.cz

手作步道工法 --砌石反向坡(小粗坑古道) - YouTube. Euro Girls Escort is the most trusted escort directory and one of the biggest Europe ... 於 gd-bau.cz -

#22.山林裡的公民行動——手作步道 - VERSE

說起手作步道,人們會直覺聯想到就地取材的生態工法,但其實手作步道不只是工法,而是一套整全的世界觀,是凝聚共識的公民行動,更是一門與自然共生的哲學 ... 於 www.verse.com.tw -

#23.新北〝步道師〞,首開步道學課程!延續淡蘭手作精神修復步道

新北市政府率先響應,在淡蘭古道的修復上,以友善環境為原則,導入「就地取材、生態透水、古道復舊」的工法。這次課程將手作步道精神全面推展到其他步道修復工作,與 ... 於 newtaipei.travel -

#24.千里步道活動 - kawas

手作步道 的第一步:收集材料! 遵循著自然步道工法,步道材料需要取自於自然素材。在溪流的隙縫間就地採集大小石頭。志工們沿著河岸,人龍串接成傳 ... 於 www.kawas.tw -

#25.東勢林管處推動手作步道友善工法修築安全步徑|樂活 - 僑務電子報

東勢林管處攜手普寶環境保護基金會,連續2天在台中市和平區橫嶺山步道辦理手作步道維護活動,20多人體驗以友善工法施作,修築一條自然安全步徑, ... 於 ocacnews.net -

#26.退休後我是手作步道師,致力讓環境更自然美好! - 104 職場力

在台灣,有一群人,致力於保護台灣最讓人讚嘆的山海風光以及在地文化,他們做的事情很多,其中一項是以自然工法整治步道,希望能同時兼顧休憩、生態、 ... 於 blog.104.com.tw -

#27.踏上綠道用雙腳開啟一場最貼近土地的旅行:千里步道協會

「手作步道其實是很有個性的。」回歸根源,運用當地天然材料、順應自然的工法,用對環境破壞度最低的方式,打造安全無虞、維養彈性高的天然綠道,也 ... 於 canopi.tw -

#28.千里步道- 【路跡清整、砌石護坡@北勢溪古道群 - Facebook

路跡清整、砌石護坡@北勢溪古道群-漁光闊瀨段】#手作步道工法案例今天為大家介紹的手作步道修復案例,是位於新北市坪林區漁光里,屬北勢溪古道群中的「漁光-闊瀨段」。 於 m.facebook.com -

#29.Patagonia 手作步道:中和外挖子山-8月6日 活動報名

千里步道至今仍持續守護著台灣的山林步道,每位步道師與志工更以實際行動,用雙手雙腳就地取材,以自然工法打造山林步道。 手作步道是近年來國際間極受矚目的綠色運動 ... 於 www.prooutdoor.com.tw -

#30.手作步道_百度百科

在修築步道或修復古道的過程中,「築徑人」學習傾聽森林、水流、地質的聲音,尋找每一條步道獨特的自然條件、人文歷史、工法智慧及社會脈絡,找出與生態和諧共存的路線與 ... 於 baike.baidu.com -

#31.用雙手,和大自然對話 - 康健雜誌

手工自然步道有別於依賴機具的發包工程,是一種透過志工合力,以簡單的工具、就地取材,以符合環境及在地文史特色的工法來維護及修復步道。 於 www.commonhealth.com.tw -

#32.向陽嘉明湖國家步道手作步道工法成果 - SlideShare

2014年,千里步道協會與林務局合作辦理手作步道種子師資工法訓練,與冰島國家森林局步道志工計畫負責人Chas等一行人,於嘉明湖國家步道,以手作步道 ... 於 www.slideshare.net -

#33.手作步道與金門的省思 - 金門日報

其實是有待商榷的,因為拜環保風潮之興起及覺醒,以自然工法代替工程,順著原來就有 ... 一般而言,今日舉世所風行之所謂手作步道,大都施行於郊區, ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#34.默默守護山徑的匠人| 台灣「榮譽步道師」計畫 - 嘖嘖

原本的古道土路被翻修成水泥路面,卻未考量地震、沖刷頻仍,水泥路面容易崩裂,破損率比傳統的石子路還要高。 千里步道協會多年來推行「手作步道」,提倡 ... 於 www.zeczec.com -

#35.我在阿帕拉契山徑: 一趟向山思考的旅程 - Google 圖書結果

回到台灣加入千里步道協會,走上一條意想不到的生命山徑,透過手作步道與自己生長的 ... 每個住在山裡的人群,都發展出因應環境的生活方式,步道工法具體而微地呈現出各地 ... 於 books.google.com.tw -

#36.專訪/我家後院有條手作步道!千里步道協會談步道與聚落的 ...

誰會想花錢去做步道?在20年前,或許大家都會這樣想,可是到了今天,手作步道蔚為風潮,結合工作假期的深度旅遊型態,更吸引許多人爭相報名。 於 www.outsiders.com.tw -

#37.玉山「手作工法」整修步道友善自然生態環境邁大步 - 自由時報

友善自然環境,不是只出一張嘴說說,至少玉山國家公園管理處(簡稱玉管處)努力實踐,連整修塔塔加遊憩區麟趾山步道,也特別採取融入生態環境的手作 ... 於 news.ltn.com.tw -

#38.「手」護地球自「作」步道林務局推廣「手作步道」 自己的 ...

林務局說,手作步道是近年國際間興起的綠色運動,源自美國國家步道阿帕拉契山徑步道志工的經驗,其精神是先瞭解在地生態、先民文化及傳統工法智慧,順應步道所在地的 ... 於 agriculture.yunlin.gov.tw -

#39.福州山手作步道讓大地深呼吸· 生命力新聞

福州山手作步道工作假期由荒野保護協會、自然步道協會及千里步道協會共同舉辦,「手作步道」是一種取材於自然,以生態工法施作的山間步道。 於 vita.tw -

#40.步道志工修護工法設計及培訓實作計畫(二) - 臺灣國家公園

為呈現歷來步道志工施作成果,本. 計畫累積園區內步道修護的工項案例,彙整成為步道工法教材範例,未來更. 可發展成為具有太魯閣自然文史特色的手作砌石工法資料庫,延續 ... 於 np.cpami.gov.tw -

#41.榮譽步道師傳承古法工藝|手作步道貼近自然|華視新聞雜誌

還有一位被稱為「台灣登山、第一把交椅」的伍玉龍,結合豐富經驗,和布農族傳統工法,成為最年輕的榮譽步道師。帶您來認識這群山中的無名英雄,欣賞他們的 ... 於 news.cts.com.tw -

#42.【閱讀筆記】《手作之道》「真正重要的東西無法用眼睛察覺。」

《手作之道》由台灣千里步道協會撰寫,書裡精選全台17條手作步道,介紹步道行程、歷史、生態,以及志工群在步道施作的工法。透過手作步道去理解、關懷 ... 於 knoxyang.blogspot.com -

#43.郊山的手作步道小革命! 千里步道.環島小宇宙(2) - 上下游

經過荒野與台北市政府公燈處以及協調里長與市議員,在公聽會上提出不用水泥可以改善泥濘的工法說明,以及手作步道的精神與案例,市政府同意提供材料、 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#44.手作步道新典範-林務局步道工法設計手冊 - 華藝線上圖書館

手作步道 新典範-林務局步道工法設計手冊. 徐銘謙. 營建知訊; 443期(2019 / 12 / 23) , P11 - 19. 繁體中文. 分享到. 摘要 │ 文章國際計量. 於 www.airitilibrary.com -

#45.東勢林管處推動手作步道友善工法修築安全步徑| 生活| 中央社CNA

東勢林管處攜手普寶環境保護基金會,連續2天在台中市和平區橫嶺山步道辦理手作步道維護活動,20多人體驗以友善工法施作,修築一條自然安全步徑, ... 於 www.cna.com.tw -

#46.Creya!可以呀on Instagram: "第一次親眼見識到手作步道,是 ...

而這次有了手作步道做為導覽書,將沿線施作處所使用到的工法一一介紹,自己再實地觀察挖掘這些設計細節,像是尋寶般慢慢感受腳下的步道。 徒步時我們習慣遙望著目的 ... 於 www.instagram.com -

#47.「步道師」用鋤頭、石頭和木材鋪設山林合一的小徑 - 泛科學

徐銘謙表示,今年淡蘭古道修建,政府決定全面採用手作步道的工法,這正是公民社會一起促成步道施工技術改善的結果。 台灣山多,步道還很長,但徐銘謙相信 ... 於 pansci.asia -

#48.[三餘選書]《手作步道》--台灣千里步道協會

本書共收入十三條北中南東不同區域、海拔之環境,連結不同主體、議題與代表性意義的手作步道。透過深度描繪、工法圖解,呈現步道的獨特性格。希望有機會可以走在這些最 ... 於 www.takaobooks.tw -

#49.山間步道師|修築安全好走的自然山路 - 我們的島- 公共電視

參加手作步道工作假期的志工,通常完全沒有修築步道的經驗,每次都必須從頭教起,包括工具的使用須知、工法說明與工作分配。這時候步道師不但是領導 ... 於 ourisland.pts.org.tw -

#50.社區古道修復-以手作步道自然工法| 提報內容

1、透過古道修復,認識手作步道的種類與工法。 2、藉由修復部落內的古道,知悉古道上發生的故事。 3、學會就地取材,運用當地現有材料作為階梯、導流 ... 於 www.greenschool.moe.edu.tw -

#51.手作步道操作模式及其在生態旅遊的應用 - 林務局

手作步道 理念之提出,乃是基於環境倫. 理,是一種有別於過度依賴重機具的步道發包工. 程,也不同於民間自力以廢料營造步道的方式,. 在專業者的帶領下, ... 於 www.forest.gov.tw -

#52.林務局表揚匠師 - 台灣民眾電子報

林務局屏東林區管理處曾於105年與千里步道協會辦理大武獵人古道手作步道工作假期,禹弘仁耆老即是當時手作步道工法的指導講師之一,當時運用步道工作 ... 於 allnews.tw -

#53.新北「步道師」首開步道學課程!延續淡蘭手作精神修復步道

「步道師」將針對步道本身的風土個性、歷史氛圍、文化故事並利用當地合適的材料,挑選適合的工法,不著痕跡的進行步道修復,融入當地自然環境, ... 於 www.ourtrails.com.tw -

#54.手作步道: 築徑人帶你走向百年古道、原民獵徑 - 誠品

內容簡介13條夢幻手作步道X20項精湛工法解析X9大國際步道趨勢【步道看點・手作工法】精美插畫圖示展讀台灣最經典的手作步道!台灣山林祕徑之間一群人默默揮汗築徑、 ... 於 www.eslite.com -

#55.五酒桶山「自然野徑」啟用生態工法開闢手作步道 - 桃園電子報

五酒桶山是深受市民朋友們喜愛的登山聖地,目前已設置6條步道,今日啟用的「手作步道」全長1.4公里,工程經費共1,938萬,採生態工法開闢,減少自然 ... 於 tyenews.com -

#56.荒野台北第三期手作步道志工招募

荒野台北第三期手作步道志工招募我一踏一山林你一木一世界手作的熱度傳遞在山顛水湄歲月蔓延荒野氣息天地間步道日日忠實 ... 「手作步道」是盡可能的用雙手可以施做的工法. 於 www.sow.org.tw -

#57.基隆、新北獲獎景點一次看!暖東峽谷整修後超美猴硐小紅屋必去

△「基隆嶼濱海遊憩步道及周邊景觀改善工程」、「暖東峽谷環山遊憩步道 ... 廟埕周邊環境;以就地取材的手作步道方式重塑古道風貌,並更新導覽指標。 於 travel.ettoday.net -

#58.手作修復步道照顧地球工程思維難達計畫美意 - 環境資訊中心

為了不讓上山的遊客走出路徑影響生態,而施作步道作為導引,然而,施作 ... 文化紋理,例如入山儀式、特殊手作工法,甚至特色餐點,使得手作步道魅力 ... 於 e-info.org.tw -

#59.走路.回家 - 第 5 頁 - Google 圖書結果

... 砌匠心中埔山手作步道大會師銘謙在那本由她陳朝政林芸姿和周聖心合著的手作步道 ... 台東嘉明湖國家步道和屏東琅嶠卑南道的阿塱壹古道用的是沖蝕溝工法前者是高山 ... 於 books.google.com.tw -

#60.山海圳、淡蘭古道都手作人力徒手搬木頭,竟能打造上百里步道

打破政府發包鋪水泥路的框架,台灣千里步道協會號召公民與廠商,手作修築 ... 至今建置山海圳、淡蘭古道、樟之細路等;並和林務局完成手作步道工法 ... 於 www.cw.com.tw -

#61.因地制宜工法千里步道協會16年修護150條 - 蕃新聞

臺灣千里步道協會,從2006年成立至今,累積為臺灣修復了約150條步道,他們以手作步道的方式,因地制宜設計工法,守護自然環境,然而面對全球暖化, ... 於 n.yam.com -

#62.體驗本地的「手作步道」 - 綠洲Oasistrek

「手作步道」是指以環境友善為原則,以人手的方式維護山徑。過程中儘量就地取材,避免動用大型機器,務求與自然與當地文化融合,從而減少對生態環境的影響 ... 於 www.oasistrek.com -

#63.體驗人與自然的雙向療癒。特別收錄〔手作步道全方位工具箱 ...

特別收錄〔手作步道全方位工具箱【千里步道系列1暢銷增訂版】 | 語言: ... 本書從全台灣以手作工法修築的步道之中,精選出13條位於不同區域、海拔 ... 於 www.kingstone.com.tw -

#64.體驗人與自然的雙向療癒。特別收錄[手作步道・全方位工具箱 ...

在修復與築路的過程中,「築徑人」學習傾聽森林、水流、地質的聲音,尋找每一條步道獨特的自然條件、人文歷史、工法智慧及社會脈絡,找出與生態和諧共存的 ... 於 www.taiouan.com.tw -

#65.淡蘭古道: 百年里山的長路慢行 - 第 360 頁 - Google 圖書結果

淡 Ch5 淡蘭古道的手作步道次渡過溪流,或是直接從梯田中間的凹陷處上下駁坎, ... 在臺灣,自二〇〇六年千里步道協會副執行長徐銘謙前往美國阿淡蘭古道手作步道工法: ... 於 books.google.com.tw -

#66.因地制宜工法千里步道協會16年修護150條- 客家電視台

臺灣千里步道協會,從2006年成立至今,累積為臺灣修復了約150條步道,他們以手作步道的方式,因地制宜設計工法,守護自然環境,然而面對全球暖化, ... 於 www.hakkatv.org.tw -

#67.崩山古道-手作步道

透過無痕山林、手作步道、環境教育,讓越野跑者、登山者、當地居民及遊客,相互 ... 簡單的工具就地取材,以符合週邊自然環境及文史特色的手作工法來維護與修復步道, ... 於 www.xn--djr420n.tw -

#68.官民聯手以手作工法整修日月潭附近有侏羅紀公園美譽的澀水 ...

一群來自各地愛好DIY的志工參加南投林管處與澀水社區、台灣千里步道協會於112年7/15日舉辦的澀水森林步道的「手作步道工作假期」,考量當地氣候、地質、生態特性,採取人力 ... 於 jalife.cafe -

#69.【2023手護文山步道學】歡迎報名- 台北 - 文山社區大學

臺北市文山社區大學2023年春季班專案課程介紹歡迎所有喜愛自然山林、關心自然環境、願意了解手作步道生態工法的朋友,一起來參加步道守護行動! 於 www.wenshan.org.tw -

#70.手作步道工法訓練志工修復嘉明湖步道部份路段 - TaiBIF

... 以及國內步道講師群李嘉智、徐銘謙等,帶領林務局及各林區管理處同仁12位、及18位手作步道種子師資,在嘉明湖步道進行高山沖蝕溝的工法實作訓練。 於 portal.taibif.tw -

#71.20220730 文間山手作步道- HackMD

北市大地工程處,委託設計公司,以手作步道的方式設計,再發包給營造廠承攬,但是 ... 工法心得. 導水平台. 重點紀錄:. 工區問題:該區上邊坡地形為一個凹谷,有集水 ... 於 hackmd.io -

#72.從使用者到維護者:手作步道推動的成效與展望

型式:國內型基地營,短期訓練、工作假期。 ○ 場域:太平山森林遊樂區步道群。 ○ 工法:階梯、泥濘處理、排水設施等。 於 tpl.ncl.edu.tw -

#73.手作步道- Newsweek - 小世界周報

這裡是屬於淡蘭山徑的崩山坑古道,也將成為全台第一條完全手作的步道。手作步道是一種志工使用簡單工具、就地取材的手作工法,打造符合周遭自然環境及文史特色的步道。 於 shuj.shu.edu.tw -

#74.【活動紀錄】北面手作步道體驗營-崩山坑古道一日實作體驗

手作步道 意指遵循古老工法,並就地取材,以手工方式修整步道。完成後的步道需與周遭景觀自然融入,建造出仿若原始的路徑。也因此在啟動手作工項之前, ... 於 hiking.biji.co -

#75.澀水森林手作步道體驗自然野徑認同感 - Yahoo奇摩

手作步道 也是近年國際間興起的綠色運動,其精神是瞭解先民文化、在地生態及傳統工法智慧,順應在地找出與環境共存的路線與工法。社區每年也會在步道 ... 於 tw.yahoo.com -

#76.課程查詢 - 臺北市社區大學聯網->

本課程以發展里山守護所需具備的基礎專業知識架構,培力郊山守護志工循序漸進地累積里山環境教育推廣的能量,並深入檢視社區郊山步道的環境,進而以本土化的手作步道工法 ... 於 www.ccwt.tp.edu.tw -

#77.博客來-手作步道:體驗人與自然的雙向療癒。特別收錄[手作 ...

特別收錄[手作步道・全方位工具箱〕【千里步道系列1暢銷增訂版】, ... 制度下,手作步道的8種操作模式路徑選擇工具6|步道課題與一般性處理工法初判表1|步道分類及 ... 於 www.books.com.tw -

#78.接地氣的環保運動:手作步道的前世今生 - 網氏/罔市女性電子報

2019年1月5日,可說是台灣手作步道運動的重要里程碑。 ... 的「步道工法手冊」,以及出版結合在地步道/古道歷史的《手作步道》,介紹13條手作步道的 ... 於 bongchhi.frontier.org.tw -

#79.新聞稿-攜手護山林生態永續存一同打造自然手作步道

林欽榮副市長表示,自然手作步道是近年興盛的自然環境保育概念,運用在地自然材料,藉由細膩的人力操作取代機械開發的方式,以 ... 手作步道工法講解手作步道面材施作. 於 www.geo.gov.taipei -

#80.賴副總統走訪雙溪泰平體驗手作步道肯定農委會以傳統工藝保留 ...

賴副總統走訪雙溪泰平體驗手作步道肯定農委會以傳統工藝保留農村自然韻味. ... 資深步道師的帶領下,眾人就地取材,以非機具的方式,運用傳統砌石工法進行修復,讓古道 ... 於 www.swcb.gov.tw -

#81.《手作之道》~文武雙全.眾手相攜的道行- 林淑英部落格

這本新書中的17條步道,每一條都有「工法特寫」,很方便帶著去走訪比對,深度體察手作步道者的心血。 由銘謙老師執筆的這篇〈雙溪溝古道~隱身喧囂之中的 ... 於 blog.udn.com -

#82.手作一段台北大縱走- 雙溪溝步道心得- 2020-08.01

想當時閱讀徐銘謙老師的著作, 對於手做步道的工法非常有興趣, 但光憑文字的描述, 實在難以理解技術的巧妙, 經由自己親手完成一個項目, 駁坎的重點已經 ... 於 ccha97u.medium.com -

#83.手作步道 - 淡蘭國家綠道主題網站

「手作步道」從字義上來看是「以人力方式運用非動力工具輔助進行步道施作,並依循相關基本原則,使步道降低對生態環境與歷史空間的擾動,增進步道的永續性 ... 於 danlantrail.necoast-nsa.gov.tw -

#84.榮譽步道師舉薦簡章

手作步道 的定義,從字義上來看為「以人力方式運用非動力工具輔助進行步道施作, ... 傳承各族群手作步道傳統工法、在地智慧、文化價值與技藝具有顯著貢獻者,帶動社會 ... 於 cabkc.kinmen.gov.tw -

#85.手作步道與志工專業化發展的具體藍圖

5. 步道承包商. 至於在直接承包步道整修維護工程或開口契約之廠商人員,設定其對於關於步道施作方式. 的「工法技能」,以及對於自然環境影響相關的「保育知能」課程類別, ... 於 taiwanmt.nchu.edu.tw -

#86.「步」可不之「道」 福州山手作步道 - 台灣環境資訊協會

取之於自然,用之於大地,生態工法施作於山間步道。 你曾經走過你所打造出來的步道嗎? 台北地區第一條手作步道,一種不一樣的體驗,取材於在地,針對環境和地形規劃出 ... 於 e-info.neticrm.tw -

#87.【圖書】手作步道« 臺灣原住民族圖書資訊中心部落格

透過第一手的深度描繪、工法圖解,呈現步道的獨特性格、工法與發展典範。 於是,透過作者的介紹與導讀,我們可以在蘇花古道石硿仔段中,看到太魯閣族人巧妙運用 ... 於 tiprc.cip.gov.tw -

#88.千里步道協會|實現步道自主的價值 - 農業知識入口網

即便協會手作步道的經驗豐富,每到新的環境仍會與在地的傳統工法進行對話,共同討論出最適合的修復方式。置身於山林,徐銘謙總會先觀察四周環境,以天狗部落的古道修復 ... 於 kmweb.coa.gov.tw -

#89.手作步道【千里步道系列1暢銷增訂版】 - Readmoo

台灣山林祕徑之間一群人默默揮汗築徑、尺寸向前——他們是「手作步道」的築 ... 本書從全台灣以手作工法修築的步道之中,精選出13條位於不同區域、海拔 ... 於 readmoo.com -

#90.合歡越嶺道百年人文發展之研究(一) 步道志工修復工法設計及 ...

道銜接中橫公路中海拔生態旅遊步道系統調查規劃」案,完成合歡越嶺古道. 洛韶至碧綠段網絡之現地踏勘,提出「參考日據古道工法,並結合步道志工. 手作步道」之初步修復 ... 於 ws.moi.gov.tw -

#91.{活動分享}《手作之道 :築路,與自然對話的山徑美學》首 ...

「✋✋✋手作之道,做的是通往自然的路,也是通往人心的路。 ... 書中介紹步道的人文歷史、生態資源、以及手作步道的工法美學,也可以說是一本旅遊書 ... 於 kh1cu.blogspot.com -

#92.步道志工修護工法設計及培訓實作計畫(二) - 太魯閣國家公園

而自101年度起以綠水登山學校為基地,以手作步道方式服勤施作綠水工法示範步道、綠水文山步道、合流步道等,步道志工在專業講師帶領下,完成諸多工項成果,成效卓著。 於 www.taroko.gov.tw -

#93.台灣光華雜誌2021年12月號中英文版: 國家公園幕後英雄

不過,因為手作步道工法講求「融入自然環境」,所以遊客幾乎不會發現他們的成果。這群幕後英雄投入手作步道已經12年,有些還兼任保育志工與解說志工,經常被夥伴戲稱 ... 於 books.google.com.tw -

#94.市政新聞-金箔手作步道猴硐不同森呼吸 - 新北市政府

金箔手作步道猴硐不同森呼吸 ... 與歷史空間的擾動,於2013年動員當地志工100多人次,運用人力依循歷史工法進行復建,恢復成為原始的天然手作步道。 於 www.ntpc.gov.tw -

#95.迷霧中的探索:社大辦學紀實 - 第 166 頁 - Google 圖書結果

也在每一次的活動中,不論是路線規劃、路網周邊社區之拜訪,或是手作步道工法之實作中,無不透過小組合作,做中學、學中做,逐步趨近社團目標的完成。「步道行動教室」有幸 ... 於 books.google.com.tw -

#96.千里步道手護山林 - 新北市永續環境教育中心

協會的步道守護工作有兩項重點工作,分別為示範區跟手作步道這兩項。 ... 志工在專家的帶領下運用傳統工法,學習步道的歷史故事,這些課程是激勵志工進行工作假期的 ... 於 www.sdec.ntpc.edu.tw