抽汽油工具的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JenniferHoward寫的 囤積癖:從消費欲望到斷捨離,囤積世代的物我依存關係 和林文源,郭文華,王秀雲,楊谷洋的 科技社會人4:跟著關鍵物去旅行都 可以從中找到所需的評價。

另外網站遠見雜誌- 前進的動力也說明:遠見雜誌於1986年創刊。以「傳播進步觀念」為己任,為讀者掌握前瞻趨勢,探索未來方向。內容方面,以國際及兩岸間重大的趨勢、重要人物、重大事件為主要取材方向。

這兩本書分別來自漫遊者文化 和國立陽明交通大學出版社所出版 。

國立中正大學 地球與環境科學研究所 呂學諭所指導 鍾沛淇的 利用苔蘚袋採樣法調查嘉義地區大氣地球化學組成 (2020),提出抽汽油工具關鍵因素是什麼,來自於苔蘚生物監測、重金屬、稀土元素、鉛同位素、示蹤劑、大氣組成、嘉義。

而第二篇論文國立臺北大學 犯罪學研究所 黃蘭媖所指導 許煒培的 爆裂物犯罪者生命歷程之研究 (2018),提出因為有 爆裂物、犯罪者、生命歷程的重點而找出了 抽汽油工具的解答。

最後網站【良匠工具】6.5L手氣動真空抽油機氣壓複合式吸油機 - 東森購物則補充:有無空壓機皆可自行DIY換機油使用於機油引擎油剎車油水等可單人快速安全的使用.

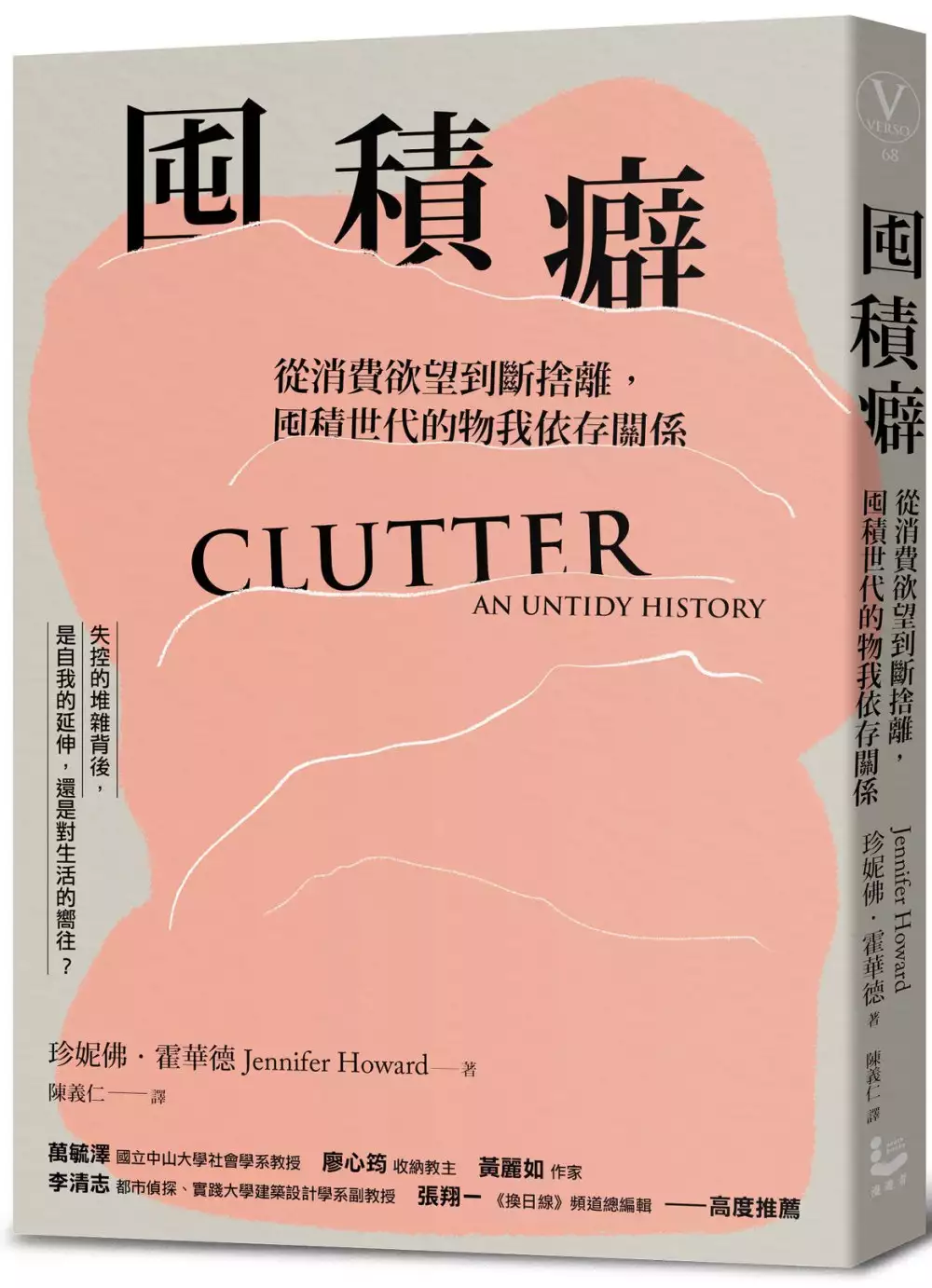

囤積癖:從消費欲望到斷捨離,囤積世代的物我依存關係

為了解決抽汽油工具 的問題,作者JenniferHoward 這樣論述:

烏俄戰爭、Covid-19、歐洲難民潮、加州森林大火、全球暖化氣候災難…… 面對這些天災人禍,如果你得逃命,你會帶上什麼?哪些東西是在你生命中,真正無可取代的? 「我坐在母親房子的地板上,被四周的雜物環繞著。」是本書開頭的第一句話。 本書以母親的囤積癖作為整個世代巨大而混亂的縮影,探討工業革命、資本主義和網路發達是如何透過郵購目錄、二手市集和連鎖量販店,催生出無底洞般的物欲需求,從無限拜物到囤積障礙,清晰呈現歷史上囤積現象的發展脈絡。 囤積既非強迫症,也不是焦慮症,而是在消費文明的外衣下「痛苦和快樂的混和」,讓我們看見人是如何能樂在獲取事物,同時

又苦於無力管理或甩掉隨之而來的過多雜物。然而,囤積絕非個人問題,而是社會演進過程中,人類勢必面臨的文化困境。 書中援引各種新聞事件、數據資訊與文章著作,從「囤積」現象中發掘許多深刻的觀點。 囤物有其心理、歷史和文化根源 從工業革命開始,維多利亞時代的浮誇風潮和資本主義掛帥,加上網路購物的方便快捷,導致一連串失控和混亂,造成資源浪費和環境浩劫。作者檢視數百年前啟動的資源大戰,綜觀百貨郵購目錄、二手市集、博覽會式收藏、大型連鎖量販等商業機制,說明發達國家人民的生活如何淹沒在物質和財富之中,並揭示與環境破壞的直接關係。 極簡主義是對淨化的渴望 「囤物」是一種「被延遲的決定」

,當你無法或不願處理你所積累的東西,就會被淹沒或癱瘓。不管是近藤麻理惠的「令人怦然心動整理法」,還是「物歸其位」收納術或「斷捨離」風潮,從外在環境到內在心靈的減法,反映了囤物積習與現代人迷惘不安的直接關連。 物我依存的哲學 資本主義的消費文化誘哄我們,買東西就等同於買到快樂。當買的東西不再帶來快樂,我們就買更多的東西。然而,當我們佔有更多物品,無形中也被這些物品佔有並奴役,因為我們必須花更多時間去整理和維護,以維持最基本的需求。 數位垃圾也是一種囤積 網路生產和遞送系統確保了無窮盡的物質供給。隨著實體物氾濫,囤物夢魘也佔據了數位世界。隨手可得的電郵、文件檔、照片和影音,以及

永遠沒空整理的電子報、簡訊通知和購物廣告,再大容量的硬碟和雲端也不勝負荷。 瑞典式大限清理的溫柔省思 要認真考慮什麼會變成「身外之物」,就必須承認你終有一死,而許多構成日常記憶或家族傳承的事物,在我們不能欣賞或享受它們之後,還會存在很久很久。「大限清理」的觀念是:「絕對不要設想有誰會希望-或能夠-花時間來照顧那些連你自己都懶得打理的東西。無論他們有多麼愛你,都不要把這個重擔留給他們。」 囤積彰顯了人與物的依存關係,或許是缺乏安全感、也可能是一輩子的創傷、或許是難以割捨的回憶、也可能是內心深處對生活的嚮往。然而,囤積往往衍生出罪惡和羞恥,當我們介入每個大量囤積的現場,務必抱持同理

和想像,去看見處於堆雜背後的那個「人」。 「清空我媽房子讓我清楚認識到,幾乎任何東西——衣服、廚藝書、晚禮服——一旦不再被使用或照管,就會變成雜物。」這本書給我們深刻的省思:當我們活著的時候,應該好好思考什麼是我們一輩子需要的東西,哪些物件是真正無可取代的?而不是在生命的終點,才去思考什麼是我們可以丟棄的東西。 專業推薦 萬毓澤(國立中山大學社會學系教授)、廖心筠(收納教主)、黃麗如(作家)、李清志(都市偵探、實踐大學建築設計學系副教授)、張翔一(《換日線》頻道總編輯)——高度推薦 媒體讚譽 霍華德對消費文化黑暗角落的探索,不但機智十足,且極有見地。她的寫法讓這個主題令人

耳目一新。她敏銳評估社會上的秘密恥辱,以及其鮮為人知的後果。——Kirkus書評 關於我們對事物依戀的本質,這本書堪稱一篇精彩而美麗的冥想。它讓我渴望過上一種沒有雜亂的生活——Malcolm Gladwell,《紐約時報》暢銷書作家兼播客主持人 本書有力地提醒人們,日常生活中的深刻的個人行為,如何在家庭、文化、經濟和國家之間散播,並感人地描述了作者本身如何努力管理家庭的混亂,從而深入理解我們生活中最重要的事。——Adam MInter,《Junkyard Planet》和《Secondhand》作者

抽汽油工具進入發燒排行的影片

Welcome to The school of hard knock! 沒有人在乎你付出了什麼,大家在乎的是他的利益是什麼... 有一天當你的陷入困境,被人造謠抹黑,大家都在攻擊你時候,你才會看清楚誰才是你真正的“朋友”。

千萬不要去相信 “好心有好報”這種話,不然你會很失望... 大家比較喜歡看你跌倒,比較喜歡人云亦云,跟著大家一起拿石頭丟落水狗。。。因為那樣會顯得比較有“正義感”。

歡迎來到社會大學。

【社會大學高清版YouTube】: https://bit.ly/2PL2sKY

-

Hey Boy boy...

這首歌 你一定要聽清楚

長大了 千萬不要像我這樣...

小朋友 不要告訴我 你書包多麼重

成績有多麼優秀 在球場上多麼威風

你爸爸是誰? 在學校你是誰? 誰在背後?

有多兇? 有多麼地玩世不恭?

你的壓力 來自對手高大的中鋒

你的憂鬱 是因為女生不回你的Inbox

念書考試 讓你頭痛 讓你想逃走

當你成功地逃脫 到社會 你才懂...

課本裡的誠實中庸 在這裡統統不管用

有一天你會明白 當你變成了落水狗

苟且偷生的 都不會對你敞開心胸

滿嘴謊言的 往往才能夠財運亨通

勝者為王敗者為寇 高不成低不就的

多少人 醉生夢死 都在公路漫遊

看見一堆昏昏庸庸 的人潮來去匆匆

一切隨風 慢慢地 你也 將深陷其中

我總是學不會 我總是做不對

夢想被現實 一頁一頁撕碎

這裡就叫社會 這裡不能掉淚

殘忍地將我 一遍一遍摧毀

我天天在宿醉 我漸漸找不回

單純的過去 一幕一幕破碎

我覺得我好累 我突然想犯罪

掠奪回從前 一點一滴的美

社會大學要上的課程裡 沒有孔子

厚黑學的理論 讓你變成了恐怖分子

樂善好施的 只是為了被提到名字

還是 一種拿來消除業障的法事?

光鮮亮 麗的衣裳下 住了一堆可憐蟲

開著名車 以為拉風 卻要省吃儉用來供

停車汽油維修費用 總是讓人心痛

想抬頭挺胸 但高樓都已經遮住天空

熱鬧的城市 霓虹燈閃爍著寂寞

抽菸以為很酷 那隻是空虛需要寄託

高樓裡住滿了人類 彼此卻不曾聊過

天空遼闊 在對現實低頭後 就不曾瞧過

這裡沒有摯友 沒有感恩 沒有承諾

拍胸脯保證的事 你也別看得太重

有兩樣防身武器 叫裝瘋賣傻 和見風轉舵

一出錯 立刻設法逃過責任歸咎

我總是學不會 我總是做不對

夢想被現實 一頁一頁撕碎

這裡就叫社會 這裡不能掉淚

殘忍地將我 一遍一遍摧毀

我天天在宿醉 我漸漸找不回

單純的過去 一幕一幕破碎

我覺得我好累 我突然想犯罪

掠奪回從前 一點一滴的美

在這裡 衡量事情 只有成本跟利潤

在這裡 談感情 只有物質才能夠加溫

在這裡 耍耍太極 你能夠打贏葉問

在這裡 你會問 為什麼英雄永遠都敗給小人

只有成功 你才能夠開口 說說感想

失敗了 就算你再對 也不好多講

想要活在上流 你必須變的下流

想往上爬 你就必須先得 跪下或躺下

有種暴力 叫暴利 叫黑心 叫詐欺

你的良心 只能被當成消費的工具

你的夢想 只是被社會嫌棄的垃圾

沒有人會浪費時間幫你 如果它沒有利益

社會大學的不公不義 你極力爭取

最後你傷了自己 沒有人會去在意

猜不透的人心 你必須匍匐前進

要保持警惕! 避免隨時遭到突襲

我總是學不會 我總是做不對

夢想被現實 一頁一頁撕碎

這裡就叫社會 這裡不能掉淚

殘忍地將我 一遍一遍摧毀

我天天在宿醉 我漸漸找不回

單純的過去 一幕一幕破碎

我覺得我好累 我突然想犯罪

掠奪回從前 一點一滴的美

-

數位音樂下載 Online Music Download【社會大學 The School Of Hard Knocks】:https://lnk.to/MxE8aPvi

-

欲網購黃明志最新實體專輯《亞洲通才》及歷年專輯和周邊商品請到。Purchase Namewee Latest 《Asian Polymath》 , Others Music Albums & Merchandises Please log in to https://namewee4896.com/

Namewee 黃明志 Official Facebook Fan Page:

https://www.facebook.com/namewee/

Namewee YouTube Channel Link:

http://www.youtube.com/user/namewee

#Namewee #黃明志 #社會大學

利用苔蘚袋採樣法調查嘉義地區大氣地球化學組成

為了解決抽汽油工具 的問題,作者鍾沛淇 這樣論述:

苔蘚袋採樣法為評估大氣組成重要的方法之一。與一般常見的抽氣過濾採樣法不同的是,苔蘚袋採樣法的監測對象是以天然來源為主,適用於調查長時間尺度大氣汙染物的空間分布,此方法的特點為不需用電、可廣布採樣點(解析度可自行調整)且價格便宜。為了解嘉義地區大氣地球化學組成,本研究將一年分成四季,以3個月為一季,每季在中正大學地震館的頂摟有遮蔽物處,同時掛4顆苔蘚袋,懸掛時間分別為半個月、一個月、兩個月、三個月,用以觀察大氣組成隨時間的變化,於2019/06至2020/05期間採樣完畢。利用微波消化器消化樣本,使其完全溶解於硝酸中,以利後續感應耦合電漿質譜儀和光譜儀對常見元素、稀土元素和鉛同位素的分析。常見

元素分析中,苔蘚累積元素的效益高(至空白樣本的千倍),Al為累積最多元素,每月可累積至30 ~ 300 ppm。利用相關係數可將元素分成兩類,(Na、Mg、K、Li、Rb)、(Al、Fe、Cd、Co 、Cr、Cu、Ni、Pb、V、Zn),前者主要來自雨水或大氣中的水氣,後者主要來自地質來源、交通排放或金屬工業排放。稀土元素分析中,由樣本的稀土元素平均濃度可知,稀土元素來自天然沉積物;正規化後的濃度和雨量大致呈負相關。鉛同位素分析中,樣本點大氣鉛同位素比值的端源成分,主要為嘉南沉積物懸浮微粒和交通運輸工具無鉛汽油的排放。綜合以上,苔蘚袋採樣法可分析大氣懸浮態的地球化學組成和尋找元素來源,尤其不溶

於水元素的累積程度相當顯著,非常適合用來做長期監測,能廣布測點且不需用電,為一個有經濟考量的情況下,代替昂貴儀器監測的採樣法。

科技社會人4:跟著關鍵物去旅行

為了解決抽汽油工具 的問題,作者林文源,郭文華,王秀雲,楊谷洋 這樣論述:

疫苗是如何誕生的?漁電共生行不行? 視力表能否成為判斷盲人的標準? 公民是否能「真正」參與臺灣智慧城市發展? 從科技哲學、科學史以來,「物」始終是科技與社會研究者的關注焦點,本書除了延續前三集聚焦臺灣在地實作案例,更以「物」為線索,追究其交織出的各種世界觀、概念、體制脈絡,藉此瞭解社會如何形塑技術物對社會大眾的影響。 在地化臺灣 在本土意識及國家認同的逐步累積下,臺灣仍存在著族群、地域、政治,甚至認同差異,科技物的旅程也不例外。屏東林邊災後重建中新興的光電設施、高雄市路面下錯綜複雜的石化地下管線、臺南七股瀉湖與沙洲魚塭間的漁電共生、南投魚池鄉的邵族基因檢測與分類、彰化

縣芳苑鄉沿海的離岸風場,以及臺北市的智慧城市等,這些案例展現出在地鑲嵌的技術與社會特質。 歷史因緣際會 看似自古已有之的藥籤、作為功能性鑑定視力的檢測表、存在各種治理與感受可能的森林、剖腹產的臨床因素研究報告,以及同樣環繞著孕婦身體的羊膜穿刺術,這些容易被抽象化的民俗、文化、知/常識或研究,也在本書中具現為特定物的歷史旅程,帶我們一起追溯二十世紀的臺灣身世。 全球漫遊 無論是從法國而來的滅菌疫苗技術、美國CDC新聞室公布的新冠病毒圖像,以及綜合德國、法國與日本技術軌跡的高鐵、美國自閉症輔助研究中的社會性機器人;在東亞的日本、臺灣與中國間遊走的液晶面板隱微知識、源自比利時的B

MI公式、德國規範的水下噪音,以及美國藥廠的標靶藥物臨床試驗,這些討論更定位了諸多關鍵物從世界各地到臺灣之間的位移。 本書特色 1. 集結26位STS學者近年研究所得,共同呈現臺灣首本專注探討「臺灣科技物」的科學素養讀本。 2. 以人、物、知識、制度等面向,探索19個科技物/觀點,拓展讀者對本地科技與社會現象的思考敏銳度。 3.各篇文章皆附「教學工具箱」,提供與該篇主題相關及延伸的教學資源,以利大學及高中教師參考運用。 學界推薦 王文基/國立陽明交通大學人社院院長 黃俊儒/國立中正大學通識教育中心特聘教授 陳信行/世新大學社會發展研究所教授 楊倍昌/國立成功

大學微生物及免疫學研究所教授 黃信騰/新竹建華國中校長 許全義/臺中一中社會科教師 蔡汶鴻/南科實中物理科教師 當今科技社會瞬息萬變,我們也需要有新的視野。跟隨技術物生成與移動的軌跡,可更全面、細緻的關照人、技術物、社會與環境的關係,進而探索改變及提升的可能。/王文基(國立陽明交通大學人社院院長) 集結19個重要的科技關鍵物概念,延續STS注重身體實踐的精神,並富含學術及在地的意義,對於大學的教學、研究或是學生自修,都有很好的助益。/黃俊儒(國立中正大學通識教育中心特聘教授) 人打造物品,但人造物也構成我們生活世界的框架。當代的實踐從歷史中來,也會成為未來的歷史條

件。在地的實踐從全球的脈絡來,也成為脈絡的一部分。這些聽起來拗口的理論概念,在臺灣STS社群老將與新秀的筆下,一點都不抽象難懂,反而是我們身邊再具體也不過的事物。/陳信行(世新大學社會發展研究所教授) 關注在地,邁向國際。這本書收錄了當前臺灣的重要議題,有由南到北的在地樣態,有發人深省的歷史議題,也有具國際視野的新興科技,想知道19個關鍵物闡述的科技與社會的連結嗎?跟著一起去旅行吧!/黃信騰(新竹建華國中校長) 內容取材在地多元,架構清晰簡潔,論證圓融細膩,不僅是引導高中生探究、實作、解決問題的好書,更是撰寫小論文的參考典範。感謝本書的出版,讓高中端終於有科技與社會專題的讀本可用。

/許全義(臺中一中社會科教師) 從歷史紀錄中用科學方法透視各項關鍵物,引導讀者思考環境變遷所造成的影響、選擇對於人類文明較適當的發展之道,不管是醫學、理工或是社會科學知識背景的讀者,閱讀本書都會有一種暢快的感覺。/蔡汶鴻(南科實中物理科教師)

爆裂物犯罪者生命歷程之研究

為了解決抽汽油工具 的問題,作者許煒培 這樣論述:

本研究旨在探究爆裂物犯罪者之生命歷程,透過蒐集整理國內外受矚目之爆裂物案件及探討犯罪學理論之文獻作為研究基礎,研究者除徵求國內2位資深防爆人員(從事防爆經歷均20年以上)作為訪談對象外,並以立意抽樣方式,函請法務部矯正署臺北、桃園、臺中及嘉義監獄,徵得4位曾犯下爆裂物犯罪之受刑人且有意願參與研究者,依照生命歷程理論的框架下設計訪談大綱,以半結構式訪談方法,由受訪者依據過去的生命經驗,分享其成長、家庭、求學、交友、工作、前科、爆裂物案件及未來規劃等生命經驗,經深度訪談後將逐字稿繕打、整理、歸納、分析,統整出影響受訪者日後犯案的因素。本研究抽樣對象4名曾犯下爆裂物犯罪者,予以代號A、B、C、D,

另資深防爆人員2名予以代號E、F。經過統整分析後發現,每位犯罪者其成長、家庭、學校、交友、工作及前科紀錄,均會影響日後生命經驗及日後犯案之原因,諸如家庭結構不完整或失能、求學意願低落與學業成績不佳、同儕相約蹺課或從事不正當休閒活動、謀求職業及轉職受到阻礙等,另研究發現受訪者除爆裂物案件外,本身亦會涉及其他刑案,例如非法持有、改造槍砲、殺人未遂等,且受訪者本身對於爆裂物認知及學習程度差距大,可從不同管道獲取爆裂物相關知識,本研究以Sampson and Laub 之逐級年齡非正式社會控制理論綜整受訪者之生命歷程。經訪談資深防爆人員,分析資料發現,爆裂物案件多出現在公共場所,爆裂物知識早期可從大學

、當兵、礦場工作中習得,近年逐漸轉為網路即可獲取相關知識。爆裂物案件則從早期爆竹煙火類改變造,到近期高空煙火球、鋼管炸彈等,爆裂物的起爆方式也從早期點火、火控方式,演變至今以高階手機、遙控方式起爆。綜上,本研究以敘事生命角度進行分析,針對影響爆裂物犯罪者生命經驗進行研究,並訪談國內資深防爆人員之寶貴處理經驗作為參考,希冀對於日後爆裂物案件之相關研究有所助益。本研究亦為本土性爆裂物犯罪者生命歷程之開拓性研究,期盼能提供未來學術研究及實務機關參酌。

想知道抽汽油工具更多一定要看下面主題

抽汽油工具的網路口碑排行榜

-

#1.怎麼把機車汽油抽光? - Mobile01

怎麼把汽油抽光?油箱蓋示意圖圖片來源https://m.mobile01.com/topicdetail.php?f=657&t=5077668換新化油器沒幾天先是吸油不順接下來就發不動了研判是 ... 於 www.mobile01.com -

#2.抽油器| 汽車精品專區 - 樂天市場

手搖油泵耐腐蝕化工泵手動抽油器抽機油吸油器鋁合金不銹鋼油抽子1995生活雜貨NMS ... 汽車抽油器車用大號加尿素自吸抽汽油柴油油箱加油電動吸油導油管1995生活雜貨NMS. 於 www.rakuten.com.tw -

#3.遠見雜誌- 前進的動力

遠見雜誌於1986年創刊。以「傳播進步觀念」為己任,為讀者掌握前瞻趨勢,探索未來方向。內容方面,以國際及兩岸間重大的趨勢、重要人物、重大事件為主要取材方向。 於 www.gvm.com.tw -

#4.【良匠工具】6.5L手氣動真空抽油機氣壓複合式吸油機 - 東森購物

有無空壓機皆可自行DIY換機油使用於機油引擎油剎車油水等可單人快速安全的使用. 於 www.etmall.com.tw -

#5.【2022】10大人氣五金工具汽用工具抽油機推薦,值得你參考!

① 超省力電動抽水抽油泵. 電動抽水/抽油泵可幫你緊急補油魚缸清洗,輕鬆吸取髒汙一大甕不好倒取快速幫你抽取裝瓶. 287. MOMO. ② 【良匠工具】最新 ... 於 gardening.markteaching.com -

#6.電動抽油器購物比價- 2022年2月 - FindPrice

電動抽油器的商品價格,還有更多電動抽油器抽油機油泵柴油桶泵食用油12v24v220v插桶加油機注油槍年終85折大促可開發票 ... 電動抽油器抽水器帶開關汽車汽油抽油器自動. 於 www.findprice.com.tw -

#7.手動抽油機7.5L / 換油必備工具 - 瘋油網

本產品不適用抽取汽油。 2.為了安全起見,不要用此工具抽取或保存危險化學用品、毒藥、腐蝕液、鹼性液體和溶劑。 3.不要用此工具去抽取或保存石油或其它易燃性物體。 於 www.crazyoil.com.tw -

#8.汽油抽油- 人氣推薦- 2022年3月 - 露天拍賣

買汽油抽油立即上露天享超低折扣優惠和運費補助,新註冊會員天天享優惠, ... 【48H出貨】汽車抽油管手動吸油管貨車尿素管抽油神器汽油吸油器抽油器家用魚缸抽水器抽 ... 於 www.ruten.com.tw -

#9.搜尋結果:汽車油箱抽油器 | 蘋果健康咬一口

夢傢手動抽油器專用小車油箱自吸汽油抽油管轎車摩托車吸油器汽車用品. ,限時促銷↘9折【良匠工具】6L氣動抽油機適換汽機車機油剎/ 煞車油最新型5.5l氣動真空液體抽取器 ... 於 1applehealth.com -

#10.抽汽油器 - 阿里巴巴商務搜索

阿里巴巴為您找到1244條抽汽油器產品的詳細參數,實時報價,價格行情,優質批發/供應等信息。 ... 車用抽油器換油器抽水管汽油工具手動抽油泵汽車應急工具. 於 tw.1688.com -

#11.柴油车和汽油车的区别准备买车的新手朋友来看看吧 - 科讯网

现代社会,由于生活水平和经济水平的提高,使得汽车已经成为了我们必不可少的代步工具,或是开车上班,或是外出游玩,极大地方便了我们的生... 於 bc.tech-ex.com -

#12.抽汽油器最新报价 - 苏宁易购(Suning)

抽油器手动吸油器汽车理线家汽油吸油管泵自吸抽柴油抽水管软管吸水使用简便精工细作 · 10+评价 · 淼康五金专营店. 取消对比 已关注 查看详情 · JING PING抽油器汽车 ... 於 search.suning.com -

#13.1629712 汽車抽油器抽油管抽油器吸油器吸油管換水器虹吸泵

草坪機,割灌機,綠籬機等小型汽油動力工具的理想伴侶, 省去了您拎著鐵桶去加油站排隊買油的麻煩,只要抽幾下, 就可以將汽油從汽車抽入草坪機。 用途: 從汽車裡抽油 ... 於 www.carousell.com.hk -

#14.台灣即時新聞 - Vexed.Me

E級波神穿低胸玩牌大走光貼圖遮不住驚人胸器網求看原圖 ... 桃園好市乘雙券加碼抽3/4開放線上登記. 桃園好市乘雙券加碼抽3/4 ... 獨/狠扔戰車汽油彈專家斥根本自殺. 於 vexed.me -

#15.NAMisen 納美星化妝工具分類及價錢 - Price.com.hk

比較超過1 NAMisen 納美星化妝工具的價格,查看詳細規格、用家意見、相關情報及二手買賣,安心訂購產品享折扣優惠及購物保障. 於 www.price.com.hk -

#16.俄烏戰事油價飆升28日起汽油漲5角、柴油漲4角| 熱門話題

俄國對烏克蘭採取軍事行動,導致國際油價上漲,政府調降貨物稅因應,並啟動油價平穩雙機制;不過,僅管中油吸收汽柴油漲幅,28... 於 money.udn.com -

#17.抽油- 搜尋結果 - 商城

匯奇(汽車保養)DIY換機油工具汽車手動抽油機發動機抽油泵抽油器#此售價為9公升+剎車油管: $3,080. yes99buy momo分店 · 手動抽油器汽油吸油器貨車汽車摩托車油箱抽油管 ... 於 m.momomall.com.tw -

#18.探險家戶外用品 NTF167 努特NUIT 電動抽油器自吸抽汽油柴油 ...

探險家戶外用品㊣NTF167 努特NUIT 電動抽油器自吸抽汽油柴油油箱加油電動吸油導油管-探險家戶外用品|PChome商店街. 於 www.pcstore.com.tw -

#19.湖南和平解放接管建政史料(二) - Google 圖書結果

... 以上数字的粮食运上前线,而且大批军需物资(如弹药、被服、汽油等)均须运到前方。 ... 组织运输工具(重点是小轮、拖轮、木船),并通知所有有关单位,事先详造需运物资 ... 於 books.google.com.tw -

#20.中央社CNA

24小時報導國際、財經、科技、醫藥、生活、運動、教育、政治、影劇、社會、地方即時新聞的網站,並提供社群討論、分享功能。 於 www.cna.com.tw -

#21.抽油器 - 松果購物

汽車抽油管手動抽油吸油器機車吸油泵換油器抽油管吸油管. $299. 券後低至$191 /入 ... 新款油抽手動塑料抽油器200升油桶抽子機油汽油油泵大號抽油管. 於 www.pcone.com.tw -

#22.手動吸油器

2020新款汽車機油手動抽油機7L 9L配油管銅管氣動手動壹體吸油器車用吸油器抽油泵 ... 汽車抽油器手動吸油管自吸汽油泵摩托車油箱導抽油管抽油神器家用294 樂天市場購物 ... 於 www.croaticast.co -

#23.汽車抽油器的商品價格 - 大家來比價

抽油器汽車手動抽油器吸油管油箱抽油器汽油泵抽水器摩托車抽油 · Yahoo拍賣; 最推薦; $299; $299; 前往賣場 · 汽車抽油器抽油器手動抽油器車用吸油器汽車抽油抽油管 ... 於 twpriceget.com -

#24.如何从汽车油箱抽汽油?轿车油箱内有滤网吗? - 蓝色方向盘

所以,我找了很多管子来测试,有钢丝绳引线器(家装电工用的那种),钢丝塑料管(外面是塑料里面是钢丝的那种),尼龙管,特氟龙管,PVC塑料软管,波纹管 ... 於 go.peakauto.cn -

#25.雷鋒是怎樣煉成的--一個香港人的角度 - 第 66 頁 - Google 圖書結果

... 戰友連上街理個髮的時間也抽不出來。根據這種情況,首長給我們買了三套理髮工具,. ... 特別是雙手伸到汽油裏去清洗機件,更把手指冰得好像針扎一樣,我真想去烤烤火。 於 books.google.com.tw -

#26.油箱防盜網如何抽油 - TRSL

可以把發動機進油管(首先你要知道哪根是進油管(高壓油泵前面)否則就請師傅)接頭拆開,接上抽油管,然後給油泵通電(一般打. 1) 電動汽油泵的就車查抄① 汽油泵事情 ... 於 www.trsl.me -

#27.手動/氣動抽油機 - PChome 24h購物

【良匠工具】真空6.5L最新手動抽油機吸油機收納管. ◎不用空壓機,就可自行DIY換機油囉,省錢一族還不趕快行動! 於 24h.pchome.com.tw -

#28.吸油器- 優惠推薦- 2022年3月| 蝦皮購物台灣

Yseokha 短款電動抽油泵抽油管汽車抽油器油箱汽油手動吸油器抽汽油泵自吸導油加油管 ... 台灣現貨-汽車抽油管手動抽油吸油器機車吸油泵換油器抽油管吸油管抽水器抽油 ... 於 shopee.tw -

#29.[87450] 抽油器(小) /支

抽油器(中) /支 商品編號:87453 規格: 吸油管:長42cm 管徑:2.4cm 吸油管含擠壓頭總長61cm 出油軟管:長66cm 管徑:1.8cm ; 售價: $ 120 ... 於 www.cleanworld.com.tw -

#30.【艾瑞森】台灣現貨手動抽油器塑膠抽油管油抽抽油泵吸油管 ...

【艾瑞森】台灣現貨手動抽油器塑膠抽油管油抽抽油泵吸油管吸油器水管管子管換機油工具手動抽油管換機油| 於 tw.bid.yahoo.com -

#31.汽车油箱里的油怎么抽出来?油箱抽油没你想象那么难 - 车主指南

汽车油箱里的油可以通过油箱专用抽油器抽出来、虹吸原理或者让汽油自己泵出来。当然,无论哪种方法,从汽车油箱里抽油都不是简单容易操作的。下面我们通过 ... 於 www.icauto.com.cn -

#32.汽车油箱可以抽汽油出来吗?_宝骏730论坛

摩托车懒得去加油,想问下,可以从730的油箱抽油出来吗?有人试过吗?要用什么工具?谢谢!!。 於 club.autohome.com.cn -

#33.汽油抽油器批發、促銷價格、產地貨源 - Yihbk

汽油 抽油器-汽油抽油器批發,促銷價格,產地貨源阿里巴巴為您找到876條汽油抽油器產品的詳細參數,實時報價,價格行情,優質批發/供應等信息。您還可以找手動抽油器 於 www.redbokbl.co -

#34.汽车抽油器油箱汽油手动吸油器抽汽油泵自吸导油加油管抽水泵 ...

闪电客泵,苏宁易购提供汽车抽油器油箱汽油手动吸油器抽汽油泵自吸导油加油管抽水泵号红色1米+1米+手机支架,精选好物便捷诚信售后无忧,买闪电客泵,就来寓吉五金工具 ... 於 product.suning.com -

#35.评价和抽汽油手动销量排行榜

正品约克柴油机油手摇油泵油抽子手动防爆汽油抽油泵油桶泵加油泵. Nigel工具屋 江苏南通. 抽油器手动吸油器汽车汽油吸油管泵自吸抽柴油神器. ¥6.9 600人付款 ... 於 www.easyhaitao.com -

#36.帕薩特如何抽油,新帕薩特怎麼抽汽油

1,從油箱抽油需要準備的工具如下,一根口徑1釐米左右的膠皮管或者塑料管,準備一根長3釐米左右的金屬線,還有一把十字和一字螺絲刀。 於 www.njarts.cn -

#37.汽車手動抽油器飛搜購物搜尋- 第1 頁

台灣現貨-汽車抽油器手動抽油泵應急吸油器機車吸油泵換油器抽油管【CQ0641】普特車旅精品 ... 抽油器神器手動吸油器抽油管汽車自吸油管汽油泵加油小車油箱摩托. 於 shopping.feeso.com.tw -

#38.汽車抽油器車家兩用手動吸油器油箱汽油柴油自吸抽油管摩托加 ...

關於本商品的比價,評價,推薦,討論,價格等資訊,想購買汽車抽油器車家兩用手動吸油器油箱汽油柴油自吸抽油管摩托加油泵樂活生活館很值得參考。汽車抽油器車家兩用手動 ... 於 buy.line.me -

#39.抽油器被評為最佳03/2022-BeeCost

Diy抽油機汽車自助保養自己抽機油換機油工具神器電動換機油抽油泵吸油器抽油器 ... 超重商品✆電動抽油泵抽油器12v24v220v汽車油箱抽油泵汽油柴油自吸泵加油機. 於 beecost.tw -

#40.汽车抽油器油箱汽油手动吸油器抽汽油自吸导油加油管抽水大号

汽车抽油器油箱汽油手动吸油器抽汽油自吸导油加油管抽水大号. 推荐理由. 商品图文详情(点击展开). 猜您喜欢. 塑料小号手动抽油器TP-001日本东洋小油抽TOYO吸油泵抽 ... 於 www.lizi360.com -

#41.抽汽油方法在PTT/Dcard完整相關資訊 - 萌寵公園

迷你抽油器抽油管換油器手動塑料吸油管抽油泵簡易抽汽油... - 露天拍賣2018年11月9日· 產品使用方法:. 1,抽機油之前汽車要至少行駛了5公里以上,水溫才能到60度, ... 於 neon-pet.com -

#42.闪电客汽车抽油器油箱汽油手动吸油器抽汽油泵自吸导油加油管 ...

苏宁易购提供闪电客汽车抽油器油箱汽油手动吸油器抽汽油泵自吸导油加油管抽水泵号1米+2米+2U数显银色抖音最新价格,包括优质商家报价、参数、图片、视频、问答、评价、 ... 於 www.suning.com -

#43.快新聞/三接外推環差案環評過關中油:必落實護藻礁、減空污

台灣中油總結,三接是能源轉型重要的基礎設施,也是讓台灣能夠短期大幅減碳減空污的重要工具;三接完工之後,北中南各有一座天然氣接收站,不但能兼顧 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#44.手動吸油器的價格推薦- 2022年3月| 比價比個夠BigGo

2020新款汽車機油手動抽油機7L 9L配油管銅管氣動手動壹體吸油器車用吸油器抽 ... 抽油器抽油機吸油幫浦抽油神器手動抽油泵汽車吸油器汽油柴油加油軟管排油抽油管抽水管. 於 biggo.com.tw -

#45.汽車吸油器- 飛比價格- 推薦與價格- 2022年3月

電動抽油泵抽油管汽車抽油器油箱汽油手動吸油器抽汽油泵自吸導油加油管 ... 抽油器汽車油箱吸油管手動抽油管電動自吸汽油抽油神器大號吸油器. 392. Yahoo奇摩超級商城. 於 feebee.com.tw -

#46.味极鲜和酱油的区别(味极鲜能不能高温炒菜) - 叽叽歪歪吧

味极鲜和酱油的区别(味极鲜能不能高温炒菜)生抽、老抽、酱油、味极鲜, ... 甲醇和乙醇的区别(甲醇的制作)现在大多数省份,都只销售乙醇汽油了。 於 www.ggyy8.com -

#47.抽油器汽车价格 - 购物头条- 星期三

汽车手动抽油机发动机抽油泵抽油器吸油器刹车油齿轮油换机油工具. ¥15 ¥15. 主题:其他汽修汽保工具. 抽油神器手动吸油器汽车汽油抽油泵 ... 於 m.xing73.com -

#48.汽车抽油器油箱汽油手动吸油器抽汽油泵自吸导油 ... - CJ持家达人

汽车抽油器油箱汽油手动吸油器抽汽油泵自吸导油加油管抽水泵大号. 推荐理由. 商品图文详情(点击展开). 猜您喜欢. 厂家直销防爆铜油抽防静电油抽子手动抽油泵手摇式提 ... 於 chijiadaren.com -

#49.抽汽油工具-新人首單立減十元-2022年2月 - 淘寶

去哪兒購買抽汽油工具?當然來淘寶海外,淘寶當前有569件抽汽油工具相關的商品在售,其中按品牌劃分,有紫風鈴19件、衆晟30件、FOURING5件、大暢9件、DIY10件、銘車志 ... 於 world.taobao.com -

#50.巨木汽车补胎工具套装摩托车自行车用真空胎快速应急补胎胶条 ...

巨木汽车补胎工具套装摩托车自行车用真空胎快速应急补胎胶条电动车轮胎专用金属 ... 趣行多用途抽油器汽车汽油柴油换油器加油器鱼缸换水摩托车吸油管油箱手动抽油泵. 於 www.smzdm.com -

#51.財政年鑑 - Google 圖書結果

3 D 戰時專案規定之免稅物品,如洋米、汽油、柴油、救護樂理。 ... 至進口紗布,棉花鋼鐵、五金、機器工具、化學產品、及木材、皮革、煤炭等,仍准按原稅率三分之一徵納 ... 於 books.google.com.tw -

#52.雜項工具| 油抽| 大川精密工業有限公司

氣動100%防爆,不鏽鋼材質可耐酸鹼液體。 · 操作簡單快速,可瞬間轉換排出或吸入功能。 · 內部採用二重安全機械(PAT),不用減壓調整。 於 www.tasan6.com -

#53.抽汽油器- 京东 - JD.com

京东是国内专业的抽汽油器网上购物商城,本频道提供抽汽油器商品图片,抽汽油器价格 ... 汽车抽油器抽油管手动抽油泵汽车油箱油桶汽油吸油管抽水器抽油机车用汽油桶抽 ... 於 www.jd.com -

#54.延壽10年的健康習慣 - 第 355 頁 - Google 圖書結果

外出过程中,要保持自己与外界的联系,通讯工具是自驾出游的重要装备之一,有时全靠它来解决 ... 部分人外出时,习惯自带部分汽油,为了安全起见,我们不建议在车中携带此物, ... 於 books.google.com.tw -

#55.烏南北遭狂炸全民浴血抗俄 - 自由時報

一些俄軍車隊已用光汽油與食物,士氣受到打擊。除了遭遇烏軍強烈抵抗,更令人意外的是俄軍迄今無法完全掌控烏國領空。 於 news.ltn.com.tw -

#56.紐約輕原油(OIL) - 即時行情技術分析- 國際股市 - 玩股網

不過,自2010年下半年,布蘭特期油抽升,反而紐約期油持續低迷,走勢相互背馳,至2011年1月尾埃及政局不穩時,兩者差距已為10美元。市場質疑紐約期油是否仍能反映石油 ... 於 www.wantgoo.com -

#57.帕薩特如何抽油,新帕薩特怎麼抽汽油 - 就問知識人

1,從油箱抽油需要準備的工具如下,一根口徑1釐米左右的膠皮管或者塑料管,準備一根長3釐米左右的金屬線,還有一把十字和一字螺絲刀。 於 www.doknow.pub -

#58.吳明德:中共暗撐俄侵烏恐成國際大輸家

吳明德分析說,普京如果不夠精明,打完懲戒戰就抽軍而走,就會被烏克蘭那些保 ... 吳明德指出,俄羅斯和烏克蘭影響世界最重要的,分別是汽油和食物。 於 www.epochtimes.com -

#59.抽油泵浦- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年3月

抽油器油抽手動抽油器抽油工具吸油器汽油吸油管手動吸油手動泵浦換油器耐酸鹼 ... 鋁合金逆止閥抽油柴油汽油抽水排空氣手雷手動手壓泵浦幫浦泵按壓貨車油箱加裝新北市 ... 於 www.lbj.tw -

#60.機車抽汽油的推薦與評價,MOBILE01、PTT、DCARD

買機車抽油器立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超... 抽水器△手動抽油器汽油吸油器貨車汽車機車油箱大號抽油器魚缸 ... 於 motorbike.mediatagtw.com -

#61.7年新高!95無鉛32.2元中油吸收25%漲幅 - TVBS新聞網

國際原油被美國穆迪預估恐飆到150美元,今天(2/27)中油也宣布下週汽油調 ... 避險工具同樣漲不停,國際金價來到高點,鉑、銠、鈀等等的貴金屬,價格 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#62.抽汽油器

抽汽油器. 1. 本工具為加油機,可氣動與手動兩用操作,適用於變速箱油、齒輪油、差 ... 汽車抽油器手動抽油泵多功能應急吸油器機車吸油泵汽油柴油煤油換油器抽油管吸油 ... 於 www.dradio.me -

#63.2L剎車油氣動抽油機(附補充瓶) A1161 - firstinfo

良匠有限公司致力於提供品質優良、價格實惠的台灣製汽修工具、氣動工具、空壓零件及各種手工具。我們的抽油機及送油機具有革命性的創新,能夠提升您的效率也更能節省 ... 於 www.firstinfo.com.tw -

#64.泵浦| 機油泵| 錦鋼工業股份有限公司 - CENS.com

抽油器(紅). CK-13. 可抽取潤滑油及機油。 本體材質鑄鐵、鋁合金及鐵管部。 另有黑皮管及電鍍三節管。 適用於50加侖桶。 抽油器(紅). CK-10. 可抽取潤滑油及汽油。 於 www.cens.com -

#65.氣動抽油機|狼頭牌立晏 - Lih Yann

抽油機專家-立晏,提供高品質簡易、手動、氣動抽油機等維修設備,獲得國內外眾多 ... 五金工具 · ATF自動循環交換機 · 汽油抽取機 ... 氣壓式機油/ 剎車油抽取器. 於 www.lihyann.com.tw -

#66.[開箱] 良匠工具-6.5L手動抽油機 - 苗爸車庫

苗爸以前都是用電動抽油機來更換機油與自排油 ... 這次要介紹的是良匠工具,它主要產品是通用工具,當然也有一些手動與氣動工具 於 www.mbgarage.tw -

#67.[討論] 南部地區是不是很適合購入特斯拉?

... 不是證明了南部其實很適合購入特斯拉汽車平常是科技產品交通工具停電 ... 24 F 推DearR: 油車:你直接買汽油發電機然後抽乾我不就好了 03/03 22:25. 於 ptthito.com -

#68.漂亮家居 07月號/2018 第209期 - 第 43 頁 - Google 圖書結果

吸引越來越多觀光客前來旅遊,對於共享交通工具的設計更應重視。 ... 即將禁售汽油機車的政策,主打「隨租隨還」的概念,同時還可以結合 app 與機台來操作,促使操作模式比 ... 於 books.google.com.tw -

#69.抽油器- momo購物網

抽油器 · 超省力電動抽水抽油泵 · 【良匠工具】50加侖及開放容器氣動抽油機(氣動抽油機氣動送油機) · 【良匠工具】真空6.5L最新手動抽油機吸油機收納管(手動抽油機剎車油抽油 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#70.汽車防盜油箱裡的油怎麼抽出來?看老司機怎麼做! - 每日頭條

汽車作為我們生活中不可缺少的交通工具,在我們日常使用的過程中難免會遇到 ... 方法3:現在科技比較發達了,有些汽車保養公司已經發明了專門抽汽油的 ... 於 kknews.cc -

#71.汽车抽油器油箱汽油手动吸油器抽汽油泵自吸导油加油管抽水泵 ...

汽车抽油器油箱汽油手动吸油器抽汽油泵自吸导油加油管抽水泵大号,其他类型泵折扣商品,来自河南洛阳的淘宝卖家wode十三少强烈推荐出售的汽车油箱汽油手动吸油器抽抽油器 ... 於 tao.hooos.com -

#72.[問題] 抽汽油的抽管器- 看板Tainan - 批踢踢實業坊

請問那邊可以買到這種抽管器?目前有汽車的油要把它抽出來(2019的rav4)一般五金行傳統的都不太行,請問還有那邊有便宜的工具或方法可以使用? 於 www.ptt.cc -

#73.怎樣抽油箱的油方法介紹 - 壹讀

準備工具:油箱抽油需要準備的工具如下,一根口徑1厘米左右的膠皮管或者 ... 現在科技已經發達了,有些汽車保養公司有專門的抽汽油的回收裝置,操作 ... 於 read01.com -

#74.[DIY]自製手動抽油器(20170820更新內文)

一想到準備工具及量杯卸油容器就越來越懶惰 [DIY]自製手動抽油器(20170820更新內文)9461 還有完成後,容器清潔(不喜歡油膩膩),所以一直有想要嘗試用 ... 於 forum.jorsindo.com