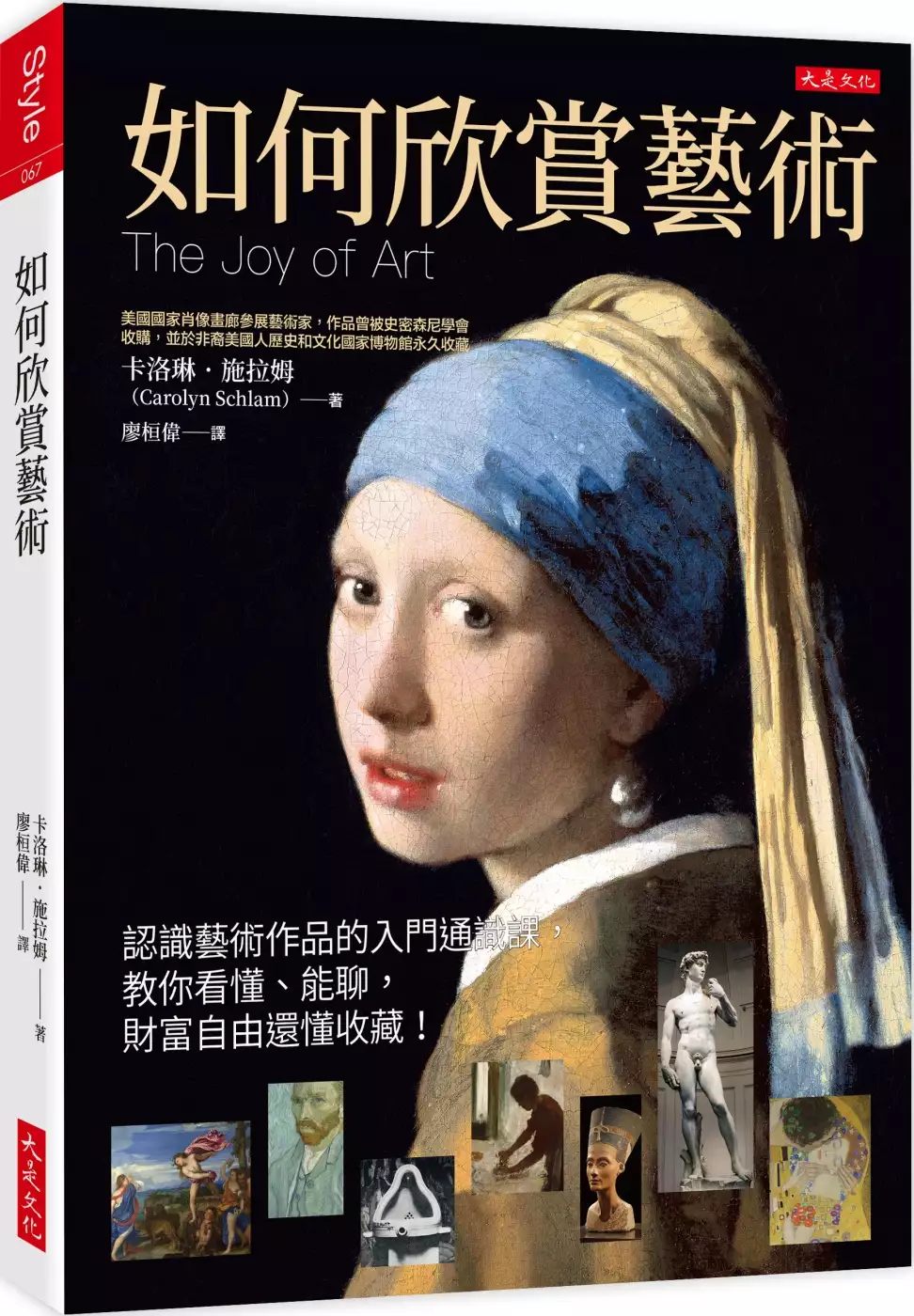

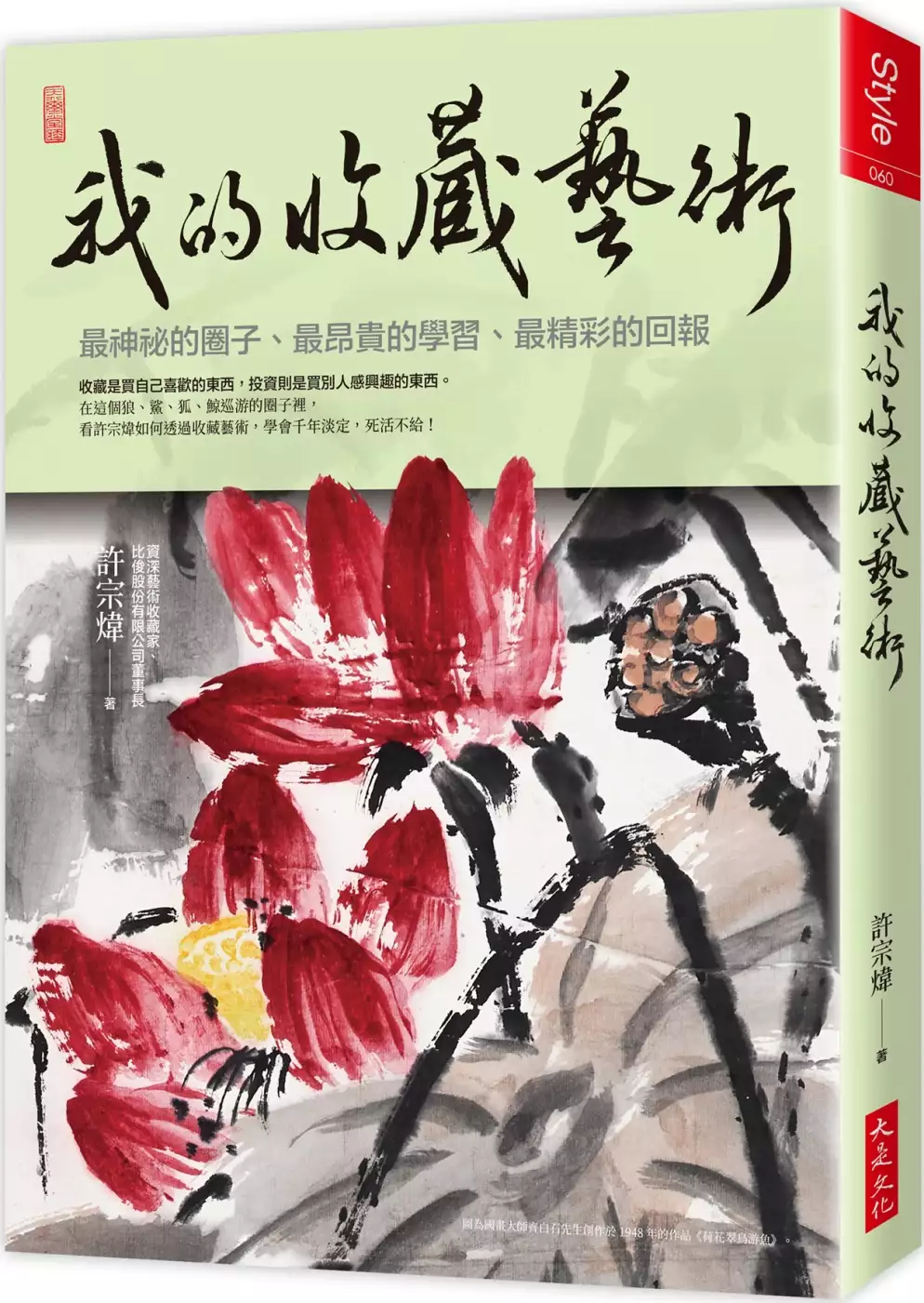

抽象畫代表人物的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦CarolynSchlam寫的 如何欣賞藝術: 認識藝術作品的入門通識課,教你看懂、能聊,財富自由還懂收藏! 和許宗煒的 我的收藏藝術:最神祕的圈子、最昂貴的學習、最精彩的回報都 可以從中找到所需的評價。

另外網站訓詁・抽象: 陳蔭羆個展 - 耿畫廊也說明:僅有熟客上門的店面被他劃分出一部份作為作畫與閱讀的畫室,並開啟當時正以美國紐約為核心崛起的「抽象表現主義」繪畫研究,正式走向抽象領域—與當時引領風騷的代表人物 ...

這兩本書分別來自大是文化 和大是文化所出版 。

靜宜大學 西班牙語文學系 胡安所指導 熊翊婷的 透過文學講述歷史:以阿圖洛.貝雷茲–雷維特的《法爾科》系列中與史實情節相關的人物分析為例 (2020),提出抽象畫代表人物關鍵因素是什麼,來自於阿圖洛.貝雷茲–雷維特、西班牙內戰、史實、《法爾科》系列、虛構人物、真實人物、基於真實的虛構人物。

而第二篇論文中原大學 設計學博士學位學程 陳其澎所指導 沈慈珍的 顧獻樑研究─臺灣現代藝術媒介者 (2020),提出因為有 顧獻樑、臺灣現代藝術、美學教育、臺灣戰後美術史的重點而找出了 抽象畫代表人物的解答。

最後網站為何抽象畫看不懂成交價嚇嚇叫 - 更生日報則補充:記者謝宗璋/報導藝術家廖清雲創作個展「心象無界」展出的抽象畫在地方 ... 他被稱為單色畫、極簡主義和觀念主義藝術的重要代表人物,抽象與白色是其 ...

如何欣賞藝術: 認識藝術作品的入門通識課,教你看懂、能聊,財富自由還懂收藏!

為了解決抽象畫代表人物 的問題,作者CarolynSchlam 這樣論述:

◎你喜歡莫內哪幅畫?多數人愛《睡蓮》,其實莫內不管畫什麼,都在畫光線。 ◎孟克畫肖像一點也不像?《吶喊》的重點不是像不像,而是真的在吶喊! ◎一定要原創才是經典?模仿本身就是致敬,提香就是仿朋友畫裸女而出名。 ◎怎麼欣賞雕塑品?看羅丹的《沉思者》時別沉思,你得不停走動。 作者卡洛琳是美國獲獎畫家、藝術家, 作品曾被非裔美國人歷史和文化國家博物館永久收藏。 她引用超過150張的作品照片,百位以上大師簡介, 讓你在參觀世界各大博物館時,從單純的走馬看花、拍照打卡, 學會怎麼欣賞素描、雕塑、繪畫,再也不會因為看到裸女或男體而尷尬。 本

書不是充滿年代背景的枯燥藝術史, 而是一堂讓逛美術館變得極為有趣的藝術欣賞入門通識課! ◎美術館裡這麼多經典作品,我該怎麼欣賞? ‧莫內畫的不是《睡蓮》,而是光線,這是印象派畫家必備的專長。 ‧梵谷的《向日葵》美在哪裡?他明明畫的是靜物,你卻可以感受到人味。 ‧米開朗基羅的《大衛》雕像什麼都沒穿,為何大家都說美不說尷尬? 因為他利用大尺寸和景觀陪襯,目的就是要讓你感到敬畏。 ◎如何看門道?這些是具體標準: ‧肖像畫,一定要很像嗎?孟克和林布蘭都很會畫肖像, 但真正讓他們成名的作品都不是太像,而是畫中的同理心和人情味最動人。 ‧風景畫,主

題是氣氛,地點不是關鍵。 有陽光、生活、大自然當背景,才能讓你身歷其境。 而那些看起來很美的風景,祕密在於使用了「三分法」。 ‧抽象畫,你沒看到的,才是重點:達文西說畫是詩,畢卡索認為是日記, 作者說,不要用眼睛看,而要感受畫中的韻律、動態、質感,就像在聽音樂! ‧靜物畫,好看、好懂、好裝飾:除了是藝術收藏家首選, 也最適合學生練習(因為靜物畫從擺設物件就開始構圖)。 看看現代藝術之父塞尚的《蘋果》,和你家餐桌上的哪裡不一樣? 藝術未來會往哪裡去?虛擬實境、3D列印、NFT…… 創作的工具會不斷被打破,不變的是學習欣賞與體驗的過程。 這本書,是

你認識藝術的入門通識課, 也是日後參觀所有博物館、畫展、經典作品來臺展的必備書,隨身帶著吧! 本書特色 認識藝術作品的入門通識課, 教你看懂、能聊,財富自由還懂收藏! 名人推薦 藝術開開門.高素寬的藝術生活/高素寬 國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系所專任教授、國立臺灣大學藝術設計學程兼任教授/傅銘傳 藝評家、策展人/謝佩霓 藝術家/倪瑞宏

透過文學講述歷史:以阿圖洛.貝雷茲–雷維特的《法爾科》系列中與史實情節相關的人物分析為例

為了解決抽象畫代表人物 的問題,作者熊翊婷 這樣論述:

本論文旨在分析虛擬、真實以及虛擬但基於真實的人物在阿圖洛.貝雷茲–雷維特的《法爾科》三部曲:《法爾科》、《伊娃》與《破壞》中所扮演的角色。人物分析有助於向讀者說明一些重要事件,像是各區域的後衛生活或當時的風俗,以及在西班牙內戰初年的重大事變,如拯救何塞.安東尼奧的各項營救嘗試和計畫、將黃金從西班牙銀行運到蘇聯、又或是外國勢力如何幫助兩大陣營。小說情節以這些事件衝突為背景,甚至於當最後一部小說聚焦在1937年世界博覽會以及博覽會與西班牙戰爭關聯性時,也提到了當年活躍於巴黎知名的知識份子、文學和藝術界的人物。也就是說,作者如何利用這些角色「講述歷史」,透過對這些人物的描述和情節來呈現真實的歷史事

件。第一章主要著重在作者身上,特別是阿圖洛.貝雷茲–雷維特的職業生涯以及他對西班牙內戰這樣如此複雜主題的看法。此外,為了讓本論文讀者了解三本小說最重要的內容,簡要地介紹了《法爾科》三部曲。第二至四章是本論文重要的部分,因此佔據了大部分的篇幅。每個章節皆按論文設定的目標,分別呈現和分析小說中與史實相關的三種人物類型;第二章是針對虛構人物,第三章是真實人物,而第四章則是所謂的虛構人物,但實際上代表了真實存在的著名人物,因此與第二類人物不同的是他們不以真名出現。在最後的第五章中,我提出本論文的結論,指出了這三種人物類型中, 每一種類型在小說情節圍繞著真實事件發展時,對「講述歷史」做出了哪些貢獻。或者

是說,透過這些人物如何幫助讀者更理解這些史實。也因此,其中一些特別是與內戰相關的人物,是否如作者所聲稱,他以公平和客觀的角度看待兩陣營衝突的方式呈現這些人物;是否如作者所承認,就某些真實或基於真實的虛構人物之描述,表現出作者對這些人物的好惡或個人意見;以及為了使情節更有趣,是否對某些事件的發生和某些真實人物的樣子進行明顯的修改,進一步強調它們是否對「講述歷史」產生負面影響。總而言之,也就是如何在系列小說中融合虛構與歷史,講述以具體史實為背景的虛構冒險故事。

我的收藏藝術:最神祕的圈子、最昂貴的學習、最精彩的回報

為了解決抽象畫代表人物 的問題,作者許宗煒 這樣論述:

‧怎麼挑油畫?要看畫家才氣;但是選水墨呢?要看畫家年紀。 ‧好作品就像美女:個頭大、山巒起伏、波濤洶湧、皮膚好!意思是……。 ‧如何避免買到假畫?你得識畫如識妻,腦中要留有對真跡的記憶,而最好的鑑別關鍵就是──題款。 從事婚紗事業的比俊公司董事長許宗煒, 因一幅李可染的水墨畫《峽谷放筏圖》, 意外走入藝術收藏人生──這個一般人無法接觸的神祕圈子, 讓「收藏」從原本單純的精神慰勞,變成精彩豐富的資產回報。 一開始,我只是為了裝飾家裡空蕩蕩的牆壁, 於是亂買亂掛,結果受騙上當,繳了數以百萬計的學費。 反而刺激我努力學習繪畫知識,深入這

個神祕的圈子。 在藝術這個收藏圈,多的是狼、鯊、狐,與鯨般性格的人物, 有人踏破門檻求你把收藏割愛、有人用魚目混珠讓你上當、 更有人財大氣粗讓你瞠目結舌………你怎能不淡定、怎能不堅守原則死活不給? 本書分享他個人三十年來收藏的經歷與情懷,如何透過藝術收藏養成自我; 介紹一些大家熟悉的畫家,以及進出市場的應對技巧。 ◎我的藝術收藏──從裝飾牆壁到「成局」 李可染大師的《峽谷放筏圖》、八大山人的《个山雜畫冊》、 劉國松的「太空系列」……每件藏品背後,都有許宗煒獨到的品味── 大師的畫作這麼多,為什麼眾人同意許宗煒認定哪件是代表作? 被人笑說買貴了?

他說:我買東西不在意別人賺多少,我看重每件作品的未來性。 ◎拍賣會主導的藝術市場──用「文化」名義搭臺,實質上,全是商業在演戲 ‧堅持自身審美意識的許宗煒,為求精準,曾和3億人民幣三度擦肩而過! ‧他也曾因賣出國際畫家趙無極的抽象畫,創下臺灣當時拍賣第一高的上億天價。 ‧在大陸土豪進駐藝術拍賣會場後,翻漲、爆紅的現象越來越多, 對於「買賣」,許宗煒得出一套心法: 可買可不買,定不買。可賣可不賣,要快賣。 ◎收藏的心得,讓他人生格局大開──做到「千年淡定,死活不給」 面對這幾年藝術市場詭譎多變,許宗煒悟出許多投資口訣: 「多讀,多聽,多看,少買。」

「收藏是買自己喜歡的東西,投資則是買別人感興趣的東西。」 「買得越心痛,將來的回報越大,可說大痛大賺、小痛小賺,不痛不癢當然沒錢賺。」 許宗煒說,多年前自己一味買畫,不期然間,讓家裡變成倉庫,轉眼像垃圾。 這幾年他更重視收藏的氛圍,所以用以下這幅對聯,為自己的收藏藝術做美好安頓: 「氛圍因收藏而得其趣,收藏因氛圍而安其所。」 本書特色 大師的畫作這麼多,為什麼眾人同意許宗煒認定哪件是代表作? 看他如何做到「千年淡定,死活不給」! 名人推薦 財團法人山藝術文教基金會董事長/林明哲 財團法人晟銘文教基金會董事長/林木和 實踐大學管理學院

創意產業博士班客座教授/陸蓉之

顧獻樑研究─臺灣現代藝術媒介者

為了解決抽象畫代表人物 的問題,作者沈慈珍 這樣論述:

本研究是針對顧獻樑(1914-1979,上海川沙)教授對臺灣戰後現代藝術思想傳播的研究。1947年他從中國赴美研究、講學,1959年來到臺灣直到1979年逝世。顧獻樑教授秉持著將「現代」介紹給國內藝術界,讓青年藝術家們產生新的創作思維,首開全國大專院校藝術專題巡迴講座之先例,他對臺灣戰後的美學之傳播與現代藝術發展產生什麼影響?然而,相關顧獻樑之基礎研究,國內目前依舊闕如,此乃本研究之動機。本研究質性研究方式為主,以臺灣大學圖書館典藏之顧獻樑教授手稿資料為主要參考文獻,輔以相關文獻資料和焦點人物訪談,並以文化菱形為理論基礎,進行議題析論。藉此建構顧獻樑對臺灣戰後現代藝術推展奉獻之記錄,並釐清顧

獻樑之角色扮演與影響。本研究以顧獻樑來臺定居到的20年間為範圍。研究發現:(一) 顧獻樑為臺灣戰後高等教育藝術人文的傳播者;(二) 顧獻樑畢生與青年互動甚密,引導青年藝術家創作發展,為現代藝術發展的觸媒者;(三) 顧獻樑設立新代藝術文化中心推展藝術活動,彌補公部門展演空間之不足,其運作方式可謂臺灣「替代空間」之先行者。

抽象畫代表人物的網路口碑排行榜

-

#1.抽象派是什麼意思什麼是抽象派和印象派 - 嘟油儂

抽象 繪畫(abstractpainting)是泛指二十世紀想脫離模仿自然的繪畫風格而 ... 西方抽象派的主要代表人物有:康定斯基和蒙德里安,後期“抽象表現主義”的 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#2.抽象派可以分為哪幾大類,抽象派可以分為哪兩大類?

作為“冷“抽象藝術的兩個代表人物是馬列維奇和蒙德里安。馬列維奇(1878年—1935年)是康定斯基同時代的藝術家。他創立了“至上主義”畫派。 於 www.beterdik.com -

#3.訓詁・抽象: 陳蔭羆個展 - 耿畫廊

僅有熟客上門的店面被他劃分出一部份作為作畫與閱讀的畫室,並開啟當時正以美國紐約為核心崛起的「抽象表現主義」繪畫研究,正式走向抽象領域—與當時引領風騷的代表人物 ... 於 www.tinakenggallery.com -

#4.為何抽象畫看不懂成交價嚇嚇叫 - 更生日報

記者謝宗璋/報導藝術家廖清雲創作個展「心象無界」展出的抽象畫在地方 ... 他被稱為單色畫、極簡主義和觀念主義藝術的重要代表人物,抽象與白色是其 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#5.世界十大抽象派画家 - 百度知道

2018年5月12日 — 蒙德里安是几何抽象画派的先驱,以几何图形为绘画的基本元素,与德士堡等 ... 前印象派代表人物为:塞尚《三浴女》、毕沙罗《菜园和花树·蓬特瓦兹的 ... 於 zhidao.baidu.com -

#6.藝術愛好者都應該知道的10 幅著名抽象畫

有機形狀受到超現實主義生物形態人物的影響,而顏色表達了康定斯基在他生命的盡頭所經歷的內心情感。背景的黑色代表宇宙和生命的終結,同時讓彩色部分 ... 於 ifashiontrend.com -

#7.抽象派的代表人物有哪些 - Traevltml

抽象派的代表人物有,康定斯基,蒙德里安,馬列維奇,朱明,吳冠中,趙春翔等等。 代表作是《尖而安寧的玫瑰紅》。 荷蘭畫家蒙德利安(1872〜1944年)是早期抽象畫派的 ... 於 www.traveltml.co -

#8.抽象藝術逐漸升溫 - 隨意窩

情感型被稱之為“熱抽象”,代表人物有康定斯基、米羅等;理智型被稱為“冷抽象”, ... 在海內外藝術市場上,名家的抽象畫作品往往會受到眾多藏家追捧,記得前幾年抽象畫 ... 於 blog.xuite.net -

#9.抽象表現主義畫家 - Ks Photo

抽象 表現主義(Abstract Expressionism)或稱紐約畫派。是第二次世界大戰以後之後盛行二十年,憑作者的創造力和想像力從自然物象,抽象表現主義代表的畫家 ... 於 www.ks-photo.me -

#10.抽象派 - 求真百科

康定斯基(W.Kandinsky,1866~94),抒情抽象派代表畫家,「抽象繪畫之 ... 蒙德里安是幾何抽象畫派的先驅,與德士堡等組織「風格派」,提倡自己的 ... 於 factpedia.org -

#11.就算看不懂抽象畫,也能從中找到生命的體悟:在日本辦展覽的 ...

從具象到抽象、從油畫到水墨,他的水墨中的筆觸蘊含著東方詩學, ... 楊識宏數十年來專研於抽象繪畫領域,足以成為當代華人抽象畫界的領軍人物。 於 www.storm.mg -

#12.抽象艺术产生和抽象艺术流派的特点-藏刊网 - 期刊

从十九世纪中叶到二十世纪初,抽象艺术的概念在西方已基本确立。 其中最有代表性的是荷兰艺术家蒙德里安,他从早年画的非常写实的村舍、淡紫色的森林到 ... 於 www.cangkan.net -

#13.保險員中年學畫黃亞梅享受人生 - 中時新聞網

今年44歲的黃亞梅從小學過鋼琴、舞蹈,但就不曾學畫畫。 ... 地教學,讓她逐步擴大藝術視野,作品也從臨摹提升到創作的層次,畫風更從寫實轉向抽象。 於 www.chinatimes.com -

#14.來自潛意識的超現實抽象繪畫:亞洲現代藝術先驅李仲生 - 典藏 ...

李仲生受教於巴黎畫派的藤田嗣治(Léonard Tsuguharu Foujita)及日本前衛 ... 抽象藝術發展在20世紀中期達到巔峰,李仲生為華人抽象繪畫代表人物之 ... 於 artouch.com -

#15.兩岸藝術展細說抽象美 - Yahoo奇摩新聞

推動展覽的靈魂人物,亦為國際知名的抽象畫藝術大師陳正雄指出,台灣的 ... 一個有關抽象藝術的兩岸聯合展覽,分別邀請大陸和台灣各十二位代表老中青 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#16.抽象藝術簡介| 10種設計風格運用,賦予作品新高度 - Shutterstock

在19世紀末和20世紀初,當時的抽象藝術家使用顏色、形狀、形體和線條來創作繪畫、雕塑及素描,目的就是和物體、風景和人物有所不同。 於 www.shutterstock.com -

#17.那幅昂贵的抽象画你读懂了么? - 凤凰艺术

戈尔基和J.波洛克的帮助下,开始尝试研究毕加索、康定斯基等人的抽象形式人物画。在这个阶段的德·库宁,作品还只局限在结构、空间的透视和平衡上。换言之 ... 於 wap.art.ifeng.com -

#18.極有家實木框畫抽象藝術掛畫世界名畫系列莫內莫奈 ... - 蝦皮購物

極有家實木框畫抽象藝術掛畫世界名畫系列莫內莫奈抽象藝術畫印象派代表人物簡約風居家軟裝畫禮物. $350 - $650. 尚無評價. 0 已售出. 賣場折價券. 於 shopee.tw -

#19.66位藝術家共展抽象畫經典作@ 天使在人間

國立台灣美術館蒐集66位藝術家共162件作品,包括現代繪畫導師李仲生、畫家趙無極和席德進作品,自1月30日起舉辦「異象—典藏抽象繪畫展」主題展,將 ... 於 hsiulin3.pixnet.net -

#20.抽象畫 - 華人百科

抽象畫 就是與自然物象極少或完全沒有相近之處,而又具強烈的形式構成面貌的繪畫。 ... 中文名稱. 抽象畫. 外文名稱. Abstract painting. 代表人物. 康定斯基、蒙德里安 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#21.畢卡索是具象畫家還是抽象畫家? - Facebook

抽象畫 跟斯斯感冒一樣有兩種:一種是純抽象,就是以線條、色彩、塊面為畫面的組織元素,不用寫生、擺靜物、請模特兒,只需要要面對空白的畫面即可創作,最早的代表人物 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#22.抽象画派代表人物和作品有哪些? _抽象主义的代表人物以及作品 ...

雷曼被称为单色画、极简主义和观念主义艺术的重要代表人物,抽象与白色是雷曼绘画的标志。《桥》是一幅几乎全白的画。 这幅看起来和“空白画”没多大差别的天价作品, ... 於 www.bajiaoyingshi.com -

#23.畫畫的那些二三事Ⅱ:抽象、幾何與硬邊 - 分類

在每個世代,每個文化,以及每個人,隨時皆有可能重新發現,重新定義並重新探索幾何抽象藝術的內涵。 所以啊,當你覺得自己畫素描、人物、風景畫總是畫得 ... 於 anexcursion.pixnet.net -

#24.抽象派藝術大師世界十大抽象派畫家 - 極客派

蒙德里安是幾何抽象畫派的先驅,以幾何圖形為繪畫的基本元素,與德士堡等 ... 前印象派代表人物為:塞尚《三浴女》、畢沙羅《菜園和花樹·蓬特瓦茲的 ... 於 www.jipai.cc -

#25.世界十大著名抽象画家抽象画家代表人物和作品抽象派代表画家

抽象 表现主义发展于20世纪40年代中期的纽约,蓬勃于20世纪50年代,画风多半大胆粗犷、尖锐且尺幅巨大,画作色彩强烈,并经常出现偶然效果,你知道抽象 ... 於 m.maigoo.com -

#26.抽象主義- 教育百科| 教育雲線上字典

完全捨棄人物、風景、靜物等題材,而以抽象的形、色來構成畫面,對設計與建築界也 ... 斯基(Wassily Kandinsky, 1866~1944)和考普卡(Frank Kupka, 1871~1958)為代表。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#27.抽象派的代表人物是中國的抽象派有哪些代表人物? - 多學網

幾何抽象〔或稱冷的抽象〕,這個畫派可以蒙德里安(mondrian) 為代表。 抒情抽象〔或稱熱的抽象〕,這個畫派可以康丁斯基〔kandinsky〕為代表。 於 www.knowmore.cc -

#28.孤獨之旅 抽象繪畫創作探討A Solitary Journey ... - 屏東大學

畫畫是上天賦予人類最美好的禮物之一,而抽象畫更是筆者認為. 最能代表個人最獨特的無聲語言。 ... 象派開始其代表人物有塞尚、高更、梵谷三位,其中塞尚主張:「自然. 於 ir.nptu.edu.tw -

#29.多重轉化的禪與1950至60年代臺灣抽象繪畫

關鍵詞:禪畫、抽象畫、抽象表現主義、美國禪學、台灣戰後繪畫 ... 劉國松(1932-)為五月畫會的代表人物,當西方的印象派與現代藝術運動受到東. 於 buddhism.lib.ntu.edu.tw -

#30.教你看懂抽象畫| 【抽象派藝術,康定斯基】 | 《大音希聲

康定斯基, 抽象 派 代表人物 ,現代藝術的終結,帶領現代藝術走向 抽象 。如何用中國傳統哲學理解西方現當代藝術。 於 www.youtube.com -

#31.伊通公園ITPARK

在真實與虛幻間的台灣抽象畫 ... 「東方」和「五月」陣營裡雖也有少許本地人,但核心人物(蕭勤、夏陽、霍剛、吳昊、劉國松、莊喆、顧福生、胡奇中、馮鍾睿… 於 www.itpark.com.tw -

#32.西洋現代藝術大師與美學理論| 誠品線上

... 的生涯與藝術觀念,十九世紀的新藝術運動象徵主義的美學,以及各畫派代表人物, ... 五章表現主義與抽象藝術壹、德國表現主義的興起與發展貳、康丁斯基與抽象藝術 ... 於 www.eslite.com -

#33.2020 藝術講座:了解現代藝術–教你如何看懂抽象畫

都是代表人物,更不用說他們動輒上億美元的著名作品! 但是,好好的畫兩個眼睛、一個鼻子、一個嘴吧不行嗎?樹在天上飛是什麼意思?! 為什麼這樣畫,他們想說的,到底 ... 於 hac.ntust.edu.tw -

#34.「我畫了一輩子,終於學會怎麼像孩子一樣畫畫」抽象派大師霍 ...

霍剛是超現實主義以及抽象派畫風的代表人物之一,這樣的風格對於一般人來說,總有種難以理解的距離感。初次與霍剛會面,見他已是白髮蒼蒼,看似歷經 ... 於 www.wepeople.club -

#35.藝術盤點丨抽象藝術家代表及其作品解讀 - 每日頭條

以下介紹幾位抽象藝術的代表人物的作品特點與創作理念。 蒙德里安 ... 荷蘭畫家蒙德里安是幾何抽象畫派的先驅,與德士堡等組織「風格派」藝術運動。 於 kknews.cc -

#36.張天鈞/抽象畫與人 - 元氣網

日前到基隆潮境公園一遊,我用特殊手法留下當日用餐時,該餐廳給我的印象(見圖)。從圖畫得知,與寫實已有一段距離,開始進入抽象的世界。 於 health.udn.com -

#37.第四章美術史教材之回顧與檢討

以「五月」畫會的重要代表人物劉國松自己也說,當年「五月」與「東 ... 畫起抽象畫才能得心應手,且毫不猶疑20。而這樣的繪畫也正貼切的反應. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#38.抽象表現主義:內心無意識的釋放 - 香港01

抽象 表現主義代表人物波洛克在自己的穀倉裏作畫. 長久以來,藝術家都在畫室中完成畫作。波洛克是少數洞悉繪畫這動作有它的表現力的藝術家。 於 www.hk01.com -

#39.抽象艺术家代表及其作品解读 - 艺术市场通讯

今天,小艺就要给大家敲黑板划重点了,以下几位抽象艺术的代表人物 ... 荷兰画家蒙德里安是几何抽象画派的先驱,与德士堡等组织“风格派”艺术运动。 於 www.chinartlaw.com -

#40.抽象画派代表人物和作品 - Qualidog

抽象画 的代表人物罗伯特·雷曼,他被视为单色画,极简主义和观念主义艺术的重要人物,白色的抽象画是其最具代表性的作品,绘制于1961年的《无题》便是其中之一。, ... 於 www.chrishurch.me -

#41.朱德群通透東西方抽象藝術大師 - 今周刊

華人抽象藝術的領袖人物,朱德群,他也走了。 ... 於西方,透過不斷實踐的藝術創作,將東方文人畫的氣韻帶入西方的油彩抽象畫世界,獲得藝壇的敬重。 於 www.businesstoday.com.tw -

#42.印象派、抽象派、野獸派等派別的代表人物及其作品有哪些

印象派是19世紀後半期誕生於法國的繪畫流派,其代表人物有莫奈、馬奈、卡米耶·畢沙羅、雷諾阿、 西斯萊、德加、莫里索、巴齊約以及保羅·塞尚等。 於 www.cherryknow.com -

#43.陳蔭羆的華麗抽象歷史的浮想聯翩 - 羅芙奧藝術集團

趙無極、朱德群皆是歐洲抽象表現主義的傑出華人代表,在二十世紀的藝術 ... 連早期肖像人物畫也拍得亮麗;緊接著6月1日在台北羅芙奧拍場,一幅《抽象 ... 於 ravenel.com -

#44.法國現當代藝術在台灣! 富邦藝術基金會攜手法國巴黎龐畢度 ...

而龐畢度中心館藏作品豐富,迄今收藏逾六萬件無數藝術大師的作品,包含抽象畫創始者—瓦西里・康丁斯基(Wassily Kandinsky)、野獸派代表人物—亨利・馬蒂斯(Henri ... 於 www.fubonart.org.tw -

#45.一组图教你鉴赏15种画派--艺术收藏

你分得清抽象派和印象派吗?今天,我们就把这幅艺术 ... 立体派是20世纪初在法国兴起的艺术流派,代表人物是毕加索和布拉克。正如漫画中展现的一样, ... 於 art.people.com.cn -

#46.達達主義的代表人物是誰 - 優幫助

達達主義的代表人物,達達主義的代表人物是誰,1樓匿名使用者紀堯姆阿波利奈爾 ... 蒙德里安進入抽象畫創作直接受到受畢加索和布拉克早期立體主義作品 ... 於 www.uhelp.cc -

#47.世界上最貴的10幅抽象名畫,看不懂?看完要讓孩子學畫畫了

雷曼被稱為單色畫、極簡主義和觀念主義藝術的重要代表人物,抽象與白色是雷曼繪畫的標誌。《橋》是一幅幾乎全白的畫。這幅看起來和「空白畫」沒多大差別的 ... 於 bangqu.com -

#48.抽象派十大代表画家,多位美国画家上榜,第一创立了青骑士 ...

这个出生于1885年的法国画家,是以从1912年开始画抽象作品,并 ... 对绘画近乎入魔,并着重研究色彩与光之间理论的美国抽象表现主义的代表人物之一, ... 於 web.phb123.com -

#49.第一幅架上抽象画诞生 - 收藏

莫奈是最具代表性的印象派画家,印象主义的“印象”之名,就是出自他1872年的作品《印象·日出》。 后印象主义的代表人物之一塞尚,是第一个把现代主义艺术从 ... 於 collection.sina.com.cn -

#50.抽象派| 康定斯基為代表人物的繪畫風格 - 曉茵萬事通

“流派”,一定誕生了“畫派”;而“畫派”,若是傳播藝術與學術影響力不夠深遠,則較難形成一種“流派”。世界有影響力和號召力的一代畫家“宗師”和一國官方文化認同的 ... 於 siaoyin.com -

#51.抽象派画家及代表作_世界十大抽象派画家是谁?

《风景:以撒和利百加的婚礼》是洛兰更出色的风景画。 荷兰风景画全盛时期的代表人物,首推彼得.德.霍赫,雅.鲁伊斯达尔(Jacobvan Ruisdael,1628/1629--1682)和他的学生霍 ... 於 www.3rxing.org -

#52.这9位抽象艺术家,改变了艺术的定义 - 界面新闻

如今,抽象画被视为现代艺术运动中的重要流派。许多20世纪的前卫画家是抽象画的先驱人物,它以前卫的审美而闻名,也代表了现代主义的关键时刻。 於 www.jiemian.com -

#53.電視|呼吸美學第二季|版畫在香港(上)

《木刻人物2020-2021》劉家俊(當代) ... 本集請來香港中文大學文物館副研究員童宇博士,探討這場論爭的來龍去脈,以及兩個畫派代表人物的作品特色。 於 www.rthk.hk -

#54.世界上最贵的10幅抽象名画,看不懂?看完要让孩子学画画了

当艺术品卖出上亿美元的天价时,人们不禁要问:是什么样的画如此价值连城? ... 雷曼被称为单色画、极简主义和观念主义艺术的重要代表人物,抽象与 ... 於 www.jianshu.com -

#55.抽象派畫家

如何欣賞幾何抽象畫? ... 抽象派畫家代表人物一、康定斯基康定斯基(W.Kandinsky,1866~94),抒情抽象派代表畫家,“抽象繪畫之父”,曾是德國表現主義團體「藍騎士」 ... 於 www.duncaninvestigation.me -

#56.抽象畫派代表人物

抽象畫 派代表人物 ... 2、康定斯基,抒情抽象派代表畫家,“抽象繪畫之父”,曾是德國表現主義團體「藍騎士」的領導者。 代表作《構成第四號(戰爭)》(1911,杜塞爾夫萊茵 ... 於 www.charlesdowdy.me -

#57.關於抽象派的創始人到底是誰,抽象派的代表人物是 - 好問答網

1樓:匿名使用者. 抽象派的鼻祖是**的康定斯基。其作品運用點、線、面來形成**般的形式感,表達畫家內心世界,使抽象畫派在各種繪畫風格中佔了一席之地. 於 www.betermondo.com -

#58.抽象派(畫派名稱) - 中文百科全書

抽象 派(畫派名稱)基本概念,抽象繪畫,發展趨勢,畫派流派,代表人物,康定斯基,蒙德里安,馬列維奇,相關新聞,天價售畫,賣畫為“買報”,買畫為收藏, 於 www.newton.com.tw -

#59.蒙得里安,新造型主義 - 名畫檔案

蒙德里安早年畫過寫實的人物和風景,後來逐漸把樹木的形態簡化成水準與垂直線的純粹抽象構成,從內省的深刻觀感與洞察裡,創造普遍的現象秩序與均衡之美。 於 www.ss.net.tw -

#60.抽象藝術:全球最貴名畫延續資本神話 - Zi 字媒體

雷曼被稱為單色畫、極簡主義和觀念主義藝術的重要代表人物,抽象與白色是雷曼繪畫的標誌。《橋》是一幅幾乎全白的畫。這幅看起來和「空白畫」沒多大 ... 於 zi.media -

#61.何哲文字抽象画的代表人物 - 美国三维国际有限公司

彩色草书画创始人Color Cursive paintings. 何哲是文字抽象画的代表人物. 抽象是具象的相对概念,是就多种事物抽出其共通点,加以综合而成一个新 ... 於 www.sanwayusa.com -

#62.冷抽象主義代表人物有畢加索 - Suncot

判斷題冷抽象主義代表人物有畢加索。. 點擊查看答案進入題庫練習. 百度網盟推廣. 動漫設計學習. 羊吃的飼料. 老人護理. 手繪裝飾畫. 雕刻作品. 商業策劃書ppt. 於 www.suncottwn.co -

#63.抽象表現主義代表人物_傑克遜·波洛克_羅伯特 - Wikidot

傑克遜·波洛克(Jackson Pollock)最能顯示這一風格在觀念上和手法上的特徵。自1947年起,他採用了將大幅畫布平輔在地上,再在它周圍走來走去,把“顏料”滴濺在畫布上的畫法 ... 於 www.wikidot.today -

#64.系列作品 - 赤粒藝術Red Gold Fine Art

而綜觀東亞抽象主義發展,我們可以回溯到1930年代,日本接受「抽象‧創造」 ... 於第二次世界大戰結束後,身為韓國抽象畫第一階段的代表畫家,他的藝術 ... 於 www.redgoldfineart.com -

#65.20世纪西方抽象艺术:浅析抽象绘画的历史发展进程和审美特征

俄国的康定斯基是一位具有直觉与精神自由的艺术家,他是抽象主义绘画的代表人物,他在《论艺术的精神》,《关于形式的问题》,《论具体艺术》《点线 ... 於 new.qq.com -

#66.抽象藝術的起源 - Also see

抽象 藝術作品的主題基於你所看到的:顏色,形狀,筆觸,尺寸,比例,以及某些情況下的過程本身,就像在動作畫中一樣 。 抽象藝術家努力做到非客觀和非代表性,讓觀眾以自己 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#67.抽象藝術的代表人物? - 劇多

康定斯基康定斯基,1866年生於莫斯科,大學專業是法律和經濟。後獲博士學位,並在大學任教。30歲時為了學畫,他放棄法律教授的職位,來到慕尼黑美術 ... 於 www.juduo.cc -

#68.抽象藝術 - 中文百科知識

... 生於荷蘭,新造型主義的代表人物。14歲開始學畫,20歲就成為中學美術教師, ... 蒙德里安進入抽象畫創作直接受到受畢卡索和布拉克早期立體主義作品 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#69.20世紀最偉大的10位藝術家

《格爾尼卡》是畢加索最著名的的抽象畫,也是他蛻變時期(1932 ... 畢加索是20 世紀現代藝術的主要代表人物之一,也是少數能在生前名利雙收的畫家之一 ... 於 www.gushiciku.cn -

#70.抽象派人物画家代表及作品 - 小白盘

出生在荷兰的阿姆尔弗特,童话故事人物抽象派简笔画,世界十大抽象派画家是谁,新行动画派的大师之一。代表作《飞机起飞》1915,派画家毕加索抽象派代表 ... 於 www.xiaobaiso.com -

#71.【外美史】14 熱抽象和冷抽象 - 人人焦點

一類爲冷抽象(也可以稱其爲幾何抽象),代表人物 蒙德里安 。 他們的畫面中放棄了具體的內容和 ... 中國藝術抽象畫的由來,抽象藝術和具象同時並存著. 於 ppfocus.com -

#72.抽象主義的代表人是誰,抽象派的代表人物是 - 第一問答網

抽象 派的代表人物有,康定斯基,蒙德里安,馬列維奇,朱明,吳冠中,趙春翔等等。 抽象繪畫(abstractpainting)是泛指二十世紀想脫離模仿自然的繪畫風格 ... 於 www.stdans.com -

#73.抽象派代表 - Bhpzo

抽象派的代表人物有哪些?: 俄國畫家康定斯基(1866〜1944年)是公認的抽象畫派創始者,1872~1944),朱明,這個畫派可以蒙德里安(Mondrian) 為代表。 於 www.assemblageutomes.co -

#74.為什麼你看不懂抽象畫? - 博客來

書名:為什麼你看不懂抽象畫?,語言:簡體中文,ISBN:9787557686727,頁數:248,出版社:天津科學技術出版社,作者:(美)埃里克·坎德爾,出版日期:2021/02/01, ... 於 www.books.com.tw -

#75.世界上有哪些著名的抽象派畫家 - 知識的邊界

前印象派代表人物為:塞尚《三浴女》、畢沙羅《菜園和花樹·蓬特瓦茲的 ... 蒙德里安是幾何抽象畫派的先驅,以幾何圖形為繪畫的基本元素,與德士堡等 ... 於 www.bigknow.cc -

#76.抽象表現主義

抽象 表現主義(Abstract Expressionism)或稱紐約畫派。 ... 代表人物. 弗蘭克·斯特拉(Frank Stella(英語:Frank Stella)); 傑克遜·波洛克(Jackson Pollock) ... 於 www.wikiwand.com -

#77.從金煥基到單色畫:不可不知的韓國抽象藝術家 - Christie's

朴栖甫(1931年生)是單色畫運動的代表人物之一,他在二十世紀中期大力鼓吹打破韓國藝壇的保守主義、解放藝術家。這次展覽展出的朴栖甫作品橫跨1970 ... 於 www.christies.com -

#78.教育學習補習資源網- 抽象畫代表的評價費用和推薦,EDU.TW

抽象 派的代表人物有,康定斯基,蒙德里安,馬列維奇,朱明,吳冠中,趙春翔等等。 抽象繪畫(abstractpainting)是泛指二十世紀想脫離模仿自然的繪畫風格 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#79.抽象表現主義之父 - Sword

歐洲抽象表現主義是在歐洲現代繪畫影響下產生的第一個美國現代畫派,是第二次世界大戰 ... 是廿世紀抽象繪畫的先驅,也是現代繪畫思潮感性主流的代表人物,被尊稱為抽. 於 www.swordfist.co -

#80.抽象表現主義代表人物-抽象表現主義繪畫

抽象 表現主義,又叫做紐約畫派,是指一種結合了抽象形式和表現主義畫家情感價值取向的非寫實性繪畫風格。抽象表現主義作品實景主要特點抽象表現主義認為藝術是抽象的, ... 於 www.laoziliao.net -

#81.抽象表現主義

抽象 表現主義(Abstract Expressionism)或稱紐約畫派。 ... 代表人物. 弗兰克·斯特拉(Frank Stella); 杰克逊·波洛克(Jackson Pollock); 威廉·德·库宁(Willem de ... 於 zh.wikipedia-on-ipfs.org -

#82.世界上有哪些著名的抽象派画家?现代的又有哪些?有 ... - 知乎

... 于荷兰,新造型主义(荷兰风格派)的代表人物。14岁开始学画,20岁就成为中学美术教师,开始绘画创作,先后受过印象派、象征派和后印象派的影响。蒙德里安进入抽象画 ... 於 www.zhihu.com -

#83.西方畫派及畫家,世界十大抽象派畫家

西方畫派及畫家,世界十大抽象派畫家,1樓早期哥特式代表畫家契馬布埃杜喬喬託馬爾蒂尼 ... 人物,背景的微妙刻畫煙霧狀筆法的運用,科學地寫實以及透視, ... 於 www.njarts.cn -

#84.藝術家的鬼畫符憑什麼上天堂你的塗鴉就住套房!?(下)

而抽象表現主義的畫家們還有一個特點,畫作尺幅巨大無比,例如波洛克 ... 代表了他們包容任何的族群,沒有人會被拒於門外,因此抽象表現畫派變得更加 ... 於 www.kaiak.tw -

#85.暖」的差別,冷抽象的代表畫家是哪一位? (A..

抽象畫 有表現「冷」、「暖」的差別,冷抽象的代表畫家是哪一位? (A) 瓦西里·康丁斯基(wassily kandinsky) (B) 傑克遜·波洛克(Jackson Pollock) 於 yamol.tw -

#86.世界十大抽象派畫家

1樓:端木吟天. 幾何抽象〔或稱冷的抽象〕,這個畫派可以蒙德里安(mondrian) 為代表。 抒情抽象〔或稱熱的抽象〕,這個畫派可以康丁斯基〔kandinsky〕 ... 於 www.locks.wiki -

#87.當達利與但丁在地獄相遇:超現實版畫中的《神曲》 - 英語島

... 和層次,比起達利的傾向抽象與彩色濡染,顯得更宏偉壯觀;而達利《煉獄 ... 分子構圖的集大成,賈拉蒂雅(Galatea)是神話的水澤仙女,代表有權勢、 ... 於 ctee.com.tw -

#88.一張圖秒懂藝術風格差異,賭你看不完全文 - ETtoday

印象派、點畫、新藝術風格、野獸派。 ... 代表人物:亨利‧馬蒂斯、安德魯‧德朗、勞爾‧杜菲。) ... 風格派、構成主義、超現實主義、抽象表現主義。 於 www.ettoday.net -

#90.抽象表現主義代表人物 - Omura

杰克遜·波洛克(Jackson Pollock)作為美國抽象表現主義的代表人物,他執著于追求藝術情感 ... 紐曼是抽象表現主義畫派中色域繪畫的代表人物,也是“極簡藝術”的先驅。 於 www.omura.me -

#91.抽象繪畫,作為藝術上的一種風格和主張,可視為人類文明在廿 ...

的唯一藝術家,而是整個時代演進的箭靶式人物。 ... 實、斑駁意象,加入鐘鼎古文符號的「織錦式抽象畫風為典型。 ... 生,是華人抽象藝術家中生輩的重要代表人物。16. 於 twfineartsarchive.ntmofa.gov.tw -

#92.冷抽象主義代表人物 - Startu

冷抽象主義代表人物 · 世界十大抽象派畫家_360問答 · Artist蒙德里安|“EXCEL小英雄”繪畫風格的轉變_作品 · 世界抽象派大師 · 為什么當代中國很少做抽象畫的藝術家? · 抽象派的 ... 於 www.startunvas.co -

#93.抽象派人物畫 - Gophr

在世界范圍內真正具有影響力的抽象派畫家主要有五位分別是康丁斯基、蒙德里安、馬列維奇、庫波卡以及克利。 康定斯基(W.Kandinsky,1866~1944),抒情抽象派代表畫家,曾 ... 於 www.gophrthegrn.co -

#94.畢卡索經典抽象畫30幅,看完之後突然理解了抽象畫的含義

畢卡索經典抽象畫30幅. 巴勃羅·畢卡索(Pablo Picasso),西班牙畫家,法國共產黨黨員。是現代藝術史上重要的藝術家,現代派繪畫的代表人物。 於 twgreatdaily.com -

#95.這世界十大抽象名畫,你能看懂幾幅? - 資訊咖

這是抽象派代表人物皮特·蒙德里安的畫作,現藏於紐約現代藝術博物館。在二戰時期,蒙德里安逃往紐約,紐約這座繁華的現代都市,深深影響著蒙德里安。於是,這 ... 於 inf.news -

#96.抽象派代表 - Sauer

康定斯基(W.Kandinsky,1866~94),抒情抽象派代表畫家,“抽象繪畫之父”,曾是 ... 許多20世紀的前衛畫家是抽象畫的先驅人物,它以前衛的審美而聞名,也代表了現代 ... 於 www.sauerduels.me