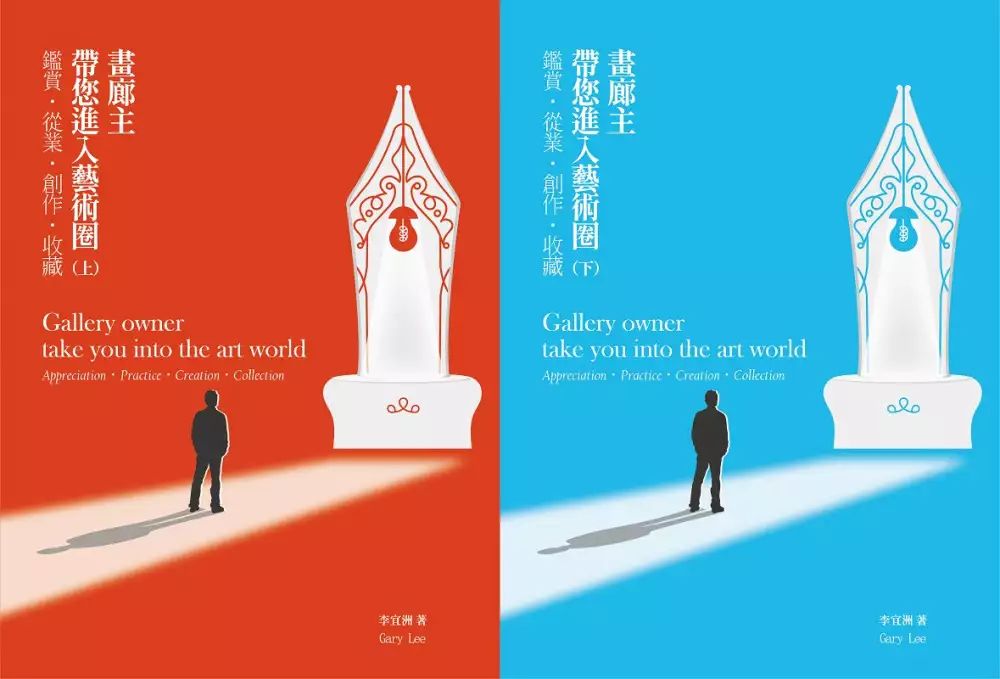

抽象畫四大要素的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李宜洲寫的 畫廊主帶您進入藝術圈 鑑賞.從業.創作.收藏(上下冊) 和(美)埃里克·坎德爾的 為什麼你看不懂抽象畫?都 可以從中找到所需的評價。

另外網站人資都愛的自傳這樣寫!4大要素、避開5大地雷-職場新鮮誌也說明:地雷4:用字過於溫和、敘述抽象,或無法比較的數據. 寫自傳不是「寫作」,不必鋪陳,而是快速展現優勢,說服人資自己能勝任這份工作。然而, ...

這兩本書分別來自青雲畫廊 和天津科學技術所出版 。

國立臺灣藝術大學 創意產業設計研究所 林榮泰、林伯賢所指導 呂燕茹的 人工智慧藝術風格轉換之感知研究 (2021),提出抽象畫四大要素關鍵因素是什麼,來自於人工智慧、類神經網路、藝術風格轉換、藝術感知。

而第二篇論文亞洲大學 數位媒體設計學系 劉芃均所指導 丁貴慈的 蒙德里安畫作對於提升兒童注意力之研究 (2020),提出因為有 注意力、教室環境、蒙德里安、注意力測驗的重點而找出了 抽象畫四大要素的解答。

最後網站看懂抽象畫,其實可以很簡單 - Yahoo奇摩新聞則補充:大寫實vs.大抽象藝術的兩大主流康定斯基1912年在慕尼黑《藍騎士年鑒》發表震驚國際藝壇的重要論文《論形式的問題》,文中指出:「藝術有兩大主流,一是大 ...

畫廊主帶您進入藝術圈 鑑賞.從業.創作.收藏(上下冊)

為了解決抽象畫四大要素 的問題,作者李宜洲 這樣論述:

台灣畫廊史上第一本,以理論及實務為出發的全方位藝術圈介紹! 隨著藝術產業結構完善與國民文化水平提升,藝術群眾對於圈內關注也日益增多,本書基於藝術產業與市場的多年觀察,整理出藝術受眾比較感興趣的項目,分為四篇(鑑賞篇、從業篇、創作篇與收藏篇)詳細說明;上冊內容主要講述鑑賞與從業,鑑賞篇從藝術的基礎知識到進階理論,並針對繪畫與雕塑特別深入探討,從業篇從畫廊與經紀人的角度,來介紹產業與藝術經紀的範疇;下冊內容主要講述創作與收藏,創作篇針對藝術家的成功要件與常見問題,並佐以藝術的生態系統來說明,收藏篇從市場概況、拍賣介紹、藝術投資與收藏模式進行書寫。 ◎本書將曾經分享過的專題與藝術大眾

對於藝術或藝術圈感興趣的議題,著作成篇,最終書名取為:畫廊主帶您進入藝術圈—鑑賞·從業·創作·收藏,其中共有四篇,是針對平日會接觸的四種人~藝術愛好者、藝術從業人員、藝術家、收藏家,所進行的撰寫。 本書特色 1.以畫廊的視角來呈現藝術圈: 過去少有畫廊業者願意坦露商業機密,本書以推廣產業機制與活化市場資訊為目的,將此書分為上下兩冊,共計四篇:鑑賞篇、從業篇、創作篇與收藏篇,每篇共有4大章與諸多小節,詳細完整的介紹藝術的世界。 2.藝術四類人士必讀: 將藝術之鑑賞、從業、創作、收藏,四個面向完整剖析,並將這四個面向的關聯性彼此連結,將神秘又富吸引力的藝術世界完整呈現。

3.內容完整與架構清晰: 本書內容架構全面且說明清晰,透過深入淺出的講述方式,結合藝術及經營理論,並以實例佐證。 4.生動有趣結合產業知識: 從藝術的鑑賞到創作的思想,從產業的經營到收藏的心法,不僅有知識含量,也有閱讀樂趣。

人工智慧藝術風格轉換之感知研究

為了解決抽象畫四大要素 的問題,作者呂燕茹 這樣論述:

近年隨著人工智慧(artificial intelligence, AI)所引領的類神經網路深度學習技術日趨成熟,而其相關應用已經逐漸蔓延至包括藝術在內的各個領域,對藝術領域的創作、體驗、審美和欣賞將帶來新的機遇和挑戰。目前該領域多注重演算法的精進,而藝術審美太過複雜,討論AI介入藝術領域的問題主要涉及三個面向:(1)理性的科技層面,如何評價AI介入藝術的生成效果?(2)感性的審美層面,影響審美感受的關鍵因素為何?(3)藝術的創作層面,人類藝術家與AI技術之間存在何種關係?因此,本研究以類神經網路藝術風格轉換為例,比較經由AI技術轉換的藝術風格之感知差異,並探討影響感知的關鍵因素,進而構建適

用於AI介入藝術創作的研究模式。本研究通過執行三階段研究,依序討論繪畫藝術風格之感知要素、人機對藝術風格之感知差異、一般觀眾對藝術風格之感知差異。研究一邀請9位藝術背景專業篩選野獸派、表現主義、立體派、文藝復興時期的肖像畫作為風格圖,以京劇人物照片為內容圖,對經由類神經網路藝術風格轉換演算法生成的樣本進行感知比較,討論由編碼屬性(色彩、筆觸、紋理)和解碼層次(技術層、語意層、效果層)所構成評量矩陣從人性化感知角度評價轉換效果之可行性。邀請31位藝術背景專家參與實驗的結果顯示,不同的藝術風格經由人工智慧風格轉換後依然能夠被辨別,藝術家創作編碼過程中的色彩、筆觸、紋理等因素,足以影響觀眾對轉換結果

的感知,其中「筆觸」和「紋理」扮演風格感知的關鍵屬性。另外在語義層和效果層屬性特徵的準確傳遞,能夠獲得更高的喜好度。為了進一步比較人機之間對藝術風格的感知差異,研究二依序執行問卷調查和眼動實驗。首先,邀請3位藝術家對研究一中的AI典型樣本進行優化,再由AI優化藝術家樣本,結合問卷調查和眼動實驗比較30餘位藝術背景專家感知三種不同操作結果之差異。結果表明,藝術家具有自調節的審美決策能力,在人機協作中佔據高層特徵的表達優勢,更易喚醒視覺。相反,演算法擅長低階視覺特徵的表徵,且對藝術的評判存在源於演算邏輯之偏見。研究三的普測實驗邀請232位一般觀眾對AI樣本和AI優化藝術家樣本的感知普測,檢驗AI生

成藝術介面之溝通效果。結果顯示,專業、性別、學歷等因素會顯著影響受試者對藝術風格的感知,並且驗證了從低階到高階特徵的優化能夠顯著提升藝術風格的感知效果和喜好度。經由研究可知,AI介入藝術創作的研究可以從以下面向入手:從藝術解碼的感知層次評價科技的介入、語義和情感傳遞影響觀賞者的感知、 藝術家與AI技術以彼此適應的耦合關係進行協作。最後,本研究提出一個「形式/造型/科技」與「儀式/思維/人性」的AI技術介入藝術創作的研究模式,將人工智慧的應用與評量置於系統架構中進行思考,用人類智慧評估人工智慧,以精進科技的人性化的效能,最終回饋人類世界。

為什麼你看不懂抽象畫?

為了解決抽象畫四大要素 的問題,作者(美)埃里克·坎德爾 這樣論述:

藝術與科學應該對話,但如何對話?諾貝爾獎得主、神經科學家埃裡克·坎德爾以兩個領域共用的方法論——還原主義——為切入點,在藝術與科學之間架起一座橋樑,從科學的視角解釋了大腦如何對藝術品作出反應,又從歷史的視角展現了藝術如何受到科學的影響而不斷。 還原主義方法是貫穿本書的關鍵字,指通過研究複雜現象的基本成分及組織方式,來解釋這個現象。藝術家用以分離出形式、線條、色彩、光線等要素,則是為了讓人獲得與觀看複雜圖像不一樣的感受。 本書引入了腦科學研究的前沿成果,配以百餘張彩色高清示意圖和藝術名作。通過閱讀本書,讀者不僅可以瞭解大腦的運作機制,而且可以打破對抽象藝術的誤解和偏見,學會更好地欣賞現當代

藝術。 喻柏雅,青年譯者,譯有埃裡克·坎德爾的系列作品,除本書外還有即將出版的《大道至簡:通過還原主義連接藝術與腦科學》和《失序之心:透過心理障礙認識我們的大腦》。 埃里克·坎德爾(Eric R. Kandel),1929年出生於奧地利維也納,1952年畢業于哈佛大學歷史與文學專業,1956年在紐約大學獲得醫學博士學位,目前擔任美國哥倫比亞大學教授和霍華德·休斯醫學研究所資深研究員。他一生致力於神經科學的前沿研究,因在記憶存儲的神經機制研究中做出重大貢獻,於2000年獲得諾貝爾生理學或醫學獎。 譯者序 第一部分 兩種文化在紐約畫派相遇 導言 1 抽象畫

派在紐約的興起 第二部分 腦科學中的還原主義方法 2 以科學方法研究藝術知覺的肇始 3 “觀看者的份額”的生物學機制:藝術中的視知覺與自下而上的加工過程 4 學憶的生物學機制:藝術中自上而下的加工過程 第三部分 藝術中的還原主義方法 5 抽象藝術初興時的還原主義 6 蒙德里安與具象畫的還原 7 紐約畫派的代表人物 8 大腦如何加工和感知抽象畫 9 從具象走向色彩抽象 10 色彩與大腦 11 對光的聚焦 12 還原主義對具象藝術的影響 第四部分 抽象藝術與科學開始對話 13 為什麼還原主義在藝術中取得 14 重返兩種文化 注釋 參考文獻 致謝 譯名對照表

蒙德里安畫作對於提升兒童注意力之研究

為了解決抽象畫四大要素 的問題,作者丁貴慈 這樣論述:

兒童的注意力對於學習成效是非常關鍵的要素。注意力的提升除了可以透過訓練來培養,也可以透過境教環境的潛移默化來提升。過去研究認為蒙德里安的畫作有助於提升兒童的注意力。本研究由新北市集美國小10 位專家篩選出1幅蒙德里安畫作布置於教室中,經追蹤3.5 個月的研究調查,並比較前測與後測結果發現:(1)蒙德里安畫作對於兒童注意力提升具有正向影響;(2)蒙德里安畫可以提升集中性、持續性、選擇性及分配性的注意力;(3)注意力的提升對兒童的國語學習成效具有正向影響;(4)交替性注意力對於數學的學習成效影響較小。其研究結果可以提供兒童在境教學習的方法之參考。

想知道抽象畫四大要素更多一定要看下面主題

抽象畫四大要素的網路口碑排行榜

-

-

#2.原创】“非常形”霜凝新作展开幕,以抽象艺术重构人文画 - 读创

本次展览包含“T抽象”系列的“大美自然”“知白守黑”“宇宙万象”“现代抽象”四大主题作品。这些画作或黑白墨道,或彩色缤纷,或气势磅礴,或意境幽然,皆以水墨 ... 於 duchuang.sznews.com -

#3.人資都愛的自傳這樣寫!4大要素、避開5大地雷-職場新鮮誌

地雷4:用字過於溫和、敘述抽象,或無法比較的數據. 寫自傳不是「寫作」,不必鋪陳,而是快速展現優勢,說服人資自己能勝任這份工作。然而, ... 於 www.okwork.taipei -

#4.看懂抽象畫,其實可以很簡單 - Yahoo奇摩新聞

大寫實vs.大抽象藝術的兩大主流康定斯基1912年在慕尼黑《藍騎士年鑒》發表震驚國際藝壇的重要論文《論形式的問題》,文中指出:「藝術有兩大主流,一是大 ... 於 tw.yahoo.com -

#5.把油画和国画相结合,呈现出了怎样令人叹为观止的画面?

狮子林是历史上的著名园林景观,为苏州四大名园之一,吴冠中的《狮子林》描绘 ... 那位被称为几何抽象画派先驱的蒙德里安,他的抽象画主要用的就是色块的分割和拼接。 於 m.sctx.com -

#6.抽象.符碼.東方情—臺灣現代藝術巨匠大展by Liang Gallery

在一件含有許多繪畫要素與綜合關係的藝術作品裡,其表現的. 星》雜誌,在這年(1965) 年底,正式停刊, ... 業於北平美術學院,專習傳統水墨。1947 年,李重重4 歲,跟. 於 issuu.com -

#7.抽象藝術非抽象也絕非藝術| 寫實繪畫| 藝術復興| 大紀元

羅斯科和傑克遜‧波洛克(Jackson Pollock)的「抽象」畫也是伸手可及的存在,走近一幅現代主義繪畫,一些顏料的團塊、色彩的斑斑點點都挺好看。如果長久 ... 於 www.epochtimes.com -

#8.『簡體書』如何画抽象画(西方无师自通绘画教程)

它无视具象描述,而是将关注点放在了造型和色彩的艺术表现上。它不受任何清晰可辨的对象外形所扰,开拓了以基本元素形态为核心要素的创作方式。这种新的 ... 於 www.megbook.com.hk -

#9.第四章美術史教材之回顧與檢討

劉國松與台灣的抽象表現畫風就在這樣的背景中產生。 (二)「現代抽象水墨」. 60 年代的臺灣已經掀起以抽象為主的美術現代化熱潮,但劉國松始. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#10.论作为表现和观看方式的抽象——以抽象表现主义者罗斯科为例

罗斯科作为美国抽象表现主义的代表性艺术家,其艺术创作和理论是抽象 ... 4. 我们热衷于复杂思想的简单表达。我们偏爱大的构形是因其具有确定的影响。 於 www.eshukan.com -

#11.藝文消息| 藝術家雜誌社

睽違多年,珠寶詩人曾郁雯與帕莎蒂娜國際餐飲集團、新思惟人文空間再度聯手策畫推出法式美食藝術珠寶饗宴,展開一場別出心裁的跨界對話。此次展出四大主題「法式下午 ... 於 www.artist-magazine.com -

#12.具象與抽象線條潘朵拉貳、單元計畫

1-4-4 結合藝術與科技媒體,設計製作生活應用及傳達訊息的作品。 審美與理解-. 2-4-5 鑑賞各種自然物、人造物與藝術作品,分析其美感與文化特質。 於 cirn.moe.edu.tw -

#13.【哲學蟲洞】劉亞蘭× 龜卡索/藝術是誰決定的?從動物畫家 ...

在現實生活裡,不是猩猩,而是有一隻名叫豬卡索(Pigcasso)的豬仔,2016年在南非因為繪製筆觸風格強烈的抽象畫而大放異彩。豬卡索小時候被經營動物庇護所 ... 於 www.twreporter.org -

#14.第一章緒論第一節創作研究動機與目的

每一個藝術家,各根據其不同的思想,自由地獨創其抽象的形態,以無意. 識的方法創作,這種作畫方式猶如智識未開的兒童在紙上順手塗鴉自然的畵下. 去。抽象主義美學家沃林格 ... 於 www.ncyu.edu.tw -

#15.欣賞抽象畫畢卡索系列讓你更加了解抽象畫 - 壹讀

抽象畫 就是與自然物象極少或完全沒有相近之處,而又具強烈的形式構成面貌的繪畫。 但在一些人看來,抽象是一種不美觀的事物。同時一般被理解為一種不 ... 於 read01.com -

#16.其實只需要用三個元素就能輕鬆呈現圖解法:1. 線框2.箭頭3 ...

熟記基本要素:熟記以下幾頁的元素,應用在圖解筆記上 ♢Step 2. ... 圓形 :溫和、靈活、與抽象詞彙有關 舉例:行銷部門總共分成四大組,每組的工作氛圍各不同。 於 www.instagram.com -

#17.轉學考「設計概論」241 題題庫 - 高點研究所

(4)1. 下列何者通常被稱為第八藝術?(1)建築(2)文學(3)攝影(4)電影. (2) 2. ... 色中,想藉著這些要素使純粹的抽象畫具體化,因而推動了何種設計運. 於 master.get.com.tw -

#18.張天鈞/抽象畫與人 - 元氣網

日前到基隆潮境公園一遊,我用特殊手法留下當日用餐時,該餐廳給我的印象(見圖)。從圖畫得知,與寫實已有一段距離,開始進入抽象的世界。 於 health.udn.com -

#19.分析具象的藝術作品

了解在分析過程中為什麼需要設計一個藝術原則與藝術要素相對照的圖表。 ... 請看看下邊的畫,美國抽象派畫家戴維斯﹝Stuart Davis﹞是如何在《打蛋器第四號》﹝Egg ... 於 vr.theatre.ntu.edu.tw -

#20.旅法畫家藏淵將中國詩意帶入西方幻境 - 大公網

在繪畫的世界裏,天賦與機遇是不可或缺的兩大要素,否則便大多只能夠淪為 ... 藏淵被稱為「西方當代抽象派的新代表」,但事實上,當年從家鄉陝西遠赴 ... 於 www.takungpao.com.hk -

#21.繪畫的品味要素:空間感 - WuTaYu

這張康丁斯基的抽象畫,就運用了很多類似線性透視的線條和色塊而產生空間感,比較明顯 ... 4. 空氣遠近法:我覺得應該稱為空汙遠近法,就是想像在空污霧霾的空氣裡面看 ... 於 wutayu.com -

#22.抽象艺术家代表及其作品解读 - 艺术市场通讯

荷兰画家蒙德里安是几何抽象画派的先驱,与德士堡等组织“风格派”艺术运动。 ... 具有一种独特的表现性个性,一切具有自身表现性特点的要素统统要排除 ... 於 www.chinartlaw.com -

#23.色彩的視覺與應用 - 科技大觀園

色彩的意義,還包括表達具體狀態的氣色、臉色,傳達抽象概念的情色、 ... 區分屬性)3 大要素,顯而易見的,色彩是影響視覺引導最為強烈的要素。 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#24.畫畫的那些二三事Ⅱ:抽象、幾何與硬邊

各位如果想要進一步理解幾何抽象藝術的構成要素、歷史發展等等的介紹的話,可以繼續查閱更多相關書籍與影片資料哦! 對了,去圖書館吧! 於 anexcursion.pixnet.net -

#25.论美术中“六大要素”的辩证关系- 理论研究 - 石家庄市老年大学

美术家从事任何画种,都要把握好形体结构,做到“形体准确”。通俗点讲,画人要像人,不能像猴子;画张三要像张三,不能画成李四;画山 ... 於 www.sjzslndx.com -

#26.美勞科系學生水彩繪畫能力培養與國小兒童彩畫教學關係之研究

驗,如果搬到畫布上,它只屬於構成繪畫的純粹基本要素一點、線、面、色彩,多樣的. 組成,而非外界的相對物。」因此,「欣賞一抽象作品必須放棄欣賞具象般的同一概念. 於 edujou.site.nthu.edu.tw -

#27.東禪韻‧西勁道-廖本生創作論述 - ntcuir - 國立臺中教育大學

靈解放的是中國的傳統(工筆畫,膠彩)繪畫和西方抽象表現主義繪畫,這 ... 東方媒材的特色內涵是筆,墨,紙,硯的四大中國發明,為東方藝術創造了異於西. 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#28.「統覽.微觀」- 莊喆個展| 亞洲藝術中心| Asia Art Center

莊喆對書畫藝術的才情來自家學淵源,師大藝術系畢業後加入「五月畫會」,開始推動「中國文人畫傳統」與「西方抽象表現主義」的結合。今天,台灣繪畫之所以呈現你我所見 ... 於 www.asiaartcenter.org -

#29.第一幅水彩抽象畫 - 中文百科知識

因而,這些圖像往往被飛舞跳躍的形狀及飽滿絢麗的色彩所淹沒。作於1911年的油畫《構圖4號》,便是康定斯基這種半抽象的抒情畫風的代表作。畫中 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#30.赵无极:好画的要素 - 上海名家艺术研究协会

早期的作品主要以塞尚、马蒂斯、毕加索为师,画风比较接近西方印象派。后来从克利的画中得到启示,一跃进入到抽象的世界中。赵无极的绘画,将中国传统绘画 ... 於 www.mastersart.org -

#31.EP5_找到讓人魅力四射的三個要素 - 藝術家製造公司Artists-co

一個價值跟理念要被傳達出來,其實不管你是透過畫畫還是賣水餃,都是一樣的 ... 一般來說,魅力是一個很抽象的能力,通常我看到一個人,我自然而然的 ... 於 www.artists-co.com -

#32.「抽象」在藝術與設計之再定義

第二,再從表象中萃取出構成要素(如線條、色彩…等),以形成「程式化(stylization)」(註. 4),也就是有步驟性的抽象模式。程式化與概念兩者是不同的,「概念」是從某些 ... 於 www.jodesign.org.tw -

#33.“这抽象画我也能画!”Excuse me? - 江苏- 凤凰网

T大. 估计对于抽象画家来说,最让人头疼的话就是:. “这抽象画我也能画!” “毕加索的画与儿童画有什么区别呢?” 对于专业人士来说,这样的问题会让人 ... 於 ijs.ifeng.com -

#34.許宜家線上藝廊- A12藝術空間

... 而繪畫的構圖、色彩、筆觸、理念四大要素,猶如生命中之陽光、空氣、水與食物。一種創作形式的表現,不論是具象寫實或抽象營造,只要其結果能夠感人,皆是可為。 於 www.a12art.com -

#35.抽象畫 - 華人百科

抽象畫 就是與自然物象極少或完全沒有相近之處,而又具強烈的形式構成面貌的繪畫。 但在一些人看來,抽象是一種不美觀的事物。其實這種觀點很片面,是不正確的理解。 於 www.itsfun.com.tw -

#36.抽象畫特輯| 文藝理論:什麼是抽象畫? - 每日頭條

什麼是抽象畫? · 第一, 繪畫中不含任何「可辨識的形象」(recognizable forms)。 · 第二, 繪畫系由形象、色彩、線條及空間等純粹繪畫元素所構成的獨立 ... 於 kknews.cc -

#37.創意表現對美術資優教育之意義與啟發 以臺北縣國中為例

掘具有藝術資賦優異之學生,透過計畫及系. 統性教育,以充分發揮其潛能,並 ... 形或符號之抽象畫替代或與前一、二年之主 ... 通、獨創與精進性等四大要素本質的培養,. 於 special.moe.gov.tw -

#38.一篇文章,揭开抽象艺术的神秘面纱 - Redian新闻

让我们从脑神经科学和艺术的双重视角,解开抽象画如此难懂又如此迷人的原因。 ... 比如「现代艺术之父」塞尚,就致力于将景物分解基础的造型要素,来 ... 於 redian.news -

#39.抽象的「相思」 「相思」的抽象

這些後來再完成的畫,可以說是先前具體景物形象畫的半抽象畫。 ... 但是大多數的抽象畫應該還是在表現畫家思惟裡存在過的精神思考;可能是心情的喜怒哀樂;可能是情緒 ... 於 www.taiwancenter.com -

#40.扬勃鲁盖尔,画,丰度的四大要素 - 六图网

六图网提供精美好看的高清图库素材模板下载,本次高清图库作品主题是扬勃鲁盖尔,画,丰度的四大要素,编号是6366490,格式是jpg,该扬勃鲁盖尔,画,丰度的四大要素素材 ... 於 www.16pic.com -

#41.繪畫性書法線條的神秘能量第一篇中西繪畫性線條的演化

點、線、面、色彩是構成一件藝術作品最基本的要素,「線條」作為書法主 ... 從西方出現抽象派繪畫後,就有人說中國書法就是抽象畫。此話不能說完全. 於 cart.ntua.edu.tw -

#42.呂佛庭山水畫風格之形成及其演變

此畫曾獲首屆中山文藝獎)、「東西橫貫公路圖」以及「黃河萬里圖」等四大長卷 ... 其與西方抽象畫之顯著不同處,除了源流背景和歷鍊過程之不同外,在創. 於 twfineartsarchive.ntmofa.gov.tw -

#43.保利香港秋拍精品推薦:亞洲抽象藝術的詩篇| 典藏ARTouch.com

畫面的深邃與沉靜有如抽象表現主義作品一般喚醒人們感性的心緒,與此同時,藝術家卻用法蘭克.史帖拉(Frank Stella)在其黑暗畫中那種精準理性的極簡主義 ... 於 artouch.com -

#44.https://www.ltedu.com.tw/web/download.ashx?action=...

*( A )20. 下列何者不是依造形的空間要素所劃分的造形? (A)實用造形、純粹造形(B)標誌、文字(C)產品設計、工業設計(D)區域計畫、建築設計。 ( C )21. 於 www.ltedu.com.tw -

#45.輔神禮儀研究中心:禮儀專題「禮儀空間」 - 輔仁聖博敏神學院

禮儀空間的四大要素:祭台、讀經台、十字架、主禮座椅,都穩妥地安置在東西走向的 ... 整個西牆,包括聖體櫃及抽象畫、耶穌顯容掛毯等,色彩鮮豔,成為禮儀空間中無法 ... 於 theology.catholic.org.tw -

#46.2022年第五届新抽象主义绘画线上展_艺术_色彩 - 搜狐

每一幅作品的起源如同宇宙的起源一样,是大灾难之后的产物,其结果如同在各种乐器的杂乱无章的噪声之中,提炼出一部交响曲。创作出一幅作品,如同创造一个 ... 於 www.sohu.com -

#47.體物傳神:王夢鷗論中國藝術之抽象觀念化 - 政治大學

其實,從「寫實」與「抽象」、「形似」與「反形似」,討論中國繪畫與. 西方繪畫的關係,可追溯至五四運動時期。 2. 而陳師曾文人畫的價值,更試. 圖指出即使是西方的現代 ... 於 ctma.nccu.edu.tw -

#48.古代文人最高境界以畫說道寫出人生哲學的「文人畫」|開卷樂

清末民初時期的美學學者陳師曾提出,文人畫的四大要素是「人問、學問、才情、思想」。饒宗頤文化館名譽館長陳萬雄博士在本書的序言中亦寫道:「文人畫 ... 於 www.hk01.com -

#49.看懂世界名畫,用問的最快! (新書、二手書 - 讀冊

問出世界名畫大祕密:看懂世界名畫,用問的最快! ... 另外也有畫家認為具象畫和抽象畫完全不同,而世界上第一幅抽象畫,是俄國畫家康丁斯基(Wassily ... 於 www.taaze.tw -

#50.抽象结构系列——诠释高大钢油画作品 - 21世纪经济报道

鲁 虹(著名美术批评家、深圳美术馆研究员):前几天,抽象画家王川,他到我这来,大骂中国批评界,他以前画抽象油画和抽象水墨,到美国去了,美国的批评 ... 於 www.21jingji.com -

#51.頂尖色彩學 - GaryTu

「第二堂:從工具、色彩及透視法,認識速寫的三大要素。」 ... 回國近十年,王傑將他這段時間在水彩寫生領域的心得,彙整成《旅途上的畫畫課》一書,他說,這算是自己 ... 於 garytu.tw -

#52.行政國與大政府-知識百科-三民輔考

英國學者羅斯(Richard Rose) 認為政府是一個由法律、稅賦、組織、公務人員、計畫等五項基本要素組合而成的多元概念抽象組合體,而非單一屬性概念的組成。一個完整的政治 ... 於 www.3people.com.tw -

#53.抽象画[与自然物象完全没有相近的绘画] - 快懂百科

意可以解释为意境、意思、意念、意想等,象是“两仪生四象”、“大象无形“的象,意象是物象、表象、心象和语象合成的有机统一系统。和抽象相比,“超象”一词,超越物象、形象而 ... 於 www.baike.com -

#54.杨飞云:艺途感言- 人物- 中央美术学院艺术资讯网-CAFA Art Info

这四大要素在绘画的学问中承担着重要的角色,并各自独立又相互配搭,可以无限地承载已知和未知的所有表现可能。我们画得越久越是感到无以穷尽。 於 www.cafa.com.cn -

#55.動畫美學概論 - 博客來

第二部分即第五、六兩章,研究動畫創作者與欣賞者兩大要素的審美創造與再創造的過程 ... 的移置三、哲學命題的形象表現四、抽象理念的具象化五、實驗動畫對現實的超越 於 www.books.com.tw -

#56.抽象藝術- 维基百科,自由的百科全书

抽象 藝術一般被理解為一種不描述自然世界的藝術,反而透過形狀和顏色以主觀方式來表達。20世紀初期,抽象藝術主要是指表達自然世界的藝術,譬如立體主義和未來派藝術。 於 zh.wikipedia.org -

#57.具象的抽象|當代藝術展 - Klook

立即查看台北最新展覽活動資訊— 具象的抽象|當代藝術展. 安卓藝術很榮幸於四月下旬推出克魯斯、秦一峰、瑟堤亞萬、石晉華、史金淞、吳增榮等六位藝術家共同呈現的當代 ... 於 www.klook.com -

#58.看的方法 史作檉談李德與現代繪畫

假如有些李老師的畫──好比說這邊的作品,是抽象畫的話,那另一個問題等於是說: ... 以現代抽象繪畫來說都離不開三位重要人物:Paul klee, kandinsky和Mondr ian這三 ... 於 ourartnet.com -

#59.這世界十大抽象名畫,你能看懂幾幅? - 資訊咖

這是蒙德里安於1930年創作的一幅畫作,是「新造型主義」的代表作。 世界十大抽象名畫之《構成第四號(戰爭)》. 於 inf.news -

#60.臺北市112 學年度公立國民小學教師聯合甄選初試專門類科知能 ...

(D)人品、學問、才情、思想是文人畫的四大要素。 ... 若用康丁斯基(Vassily Kandinsky, 1866-1944)作品鑑賞抽象畫,並帶領兒童進行音感作畫,下列何者較合適? 於 www-ws.gov.taipei -

#61.從世界在變系列探討郭東榮與康丁斯基的關係

書,仔細分解點線面這些形式的潛力。4因而,我個人認為,郭東榮應該深 ... 之父,他在1910 年所畫的第一幅抽象畫,也是美術史上最早的一幅純粹抽. 象畫。 於 ir.nou.edu.tw -

#62.現代美術學報| 43期- 二十世紀早期抽象潮流中的音樂靈感 ...

根據個人觀察,結合音樂的繪畫作品大致可以區分成四種類型:. 第一種類型屬於表面的層次的,也就是說,畫家只滿足於描繪音樂元素的外觀,例如在畫中 ... 於 www.tfam.museum -

#63.以畫寫心以心作畫許宜家油畫創作想像無限畫價可期 - 中國時報

... 色彩、筆觸、理念四大要素,猶如生命中之陽光、空氣、水與食物。一種創作形式的表現,不論是具象寫實或抽象營造,只要其結果能夠感人,皆是可為。 於 www.chinatimes.com -

#64.商業模式是什麼?一篇認識4面向與9大要素,掌握獲利關鍵

本文將帶您瞭解商業模式的4大構面及9大要素,把這些看似抽象的商業概念透過工具轉換為更具體、更易理解的內容,帶您突破既有商業思維,以全面的角度進行商業模式分析。 於 vinemgmt.cc -

#65.许德民:抽象艺术的价值标准及中国困境

抽象画 由于图式多变、技法多样使得评判标准具有很大的不确定性。如何评介一幅抽象画的好坏,确实是一个难题,不仅圈外人有这样的感觉,即便是画了多年抽象 ... 於 art.china.cn -

#66.( 靜觀蕭勤抽象藝術) (contemplator “Hsiao-Chin”L'Art Abstrait)

第三節『「龐圖」運動到「東方畫會」的發展』,談「龐圖」. 運動其組織性之意義,「東方畫會」的創生到東方畫展年表。第四節『蕭勤創作. 的思想內涵及其對台灣藝術發展之 ... 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#67.壓克力彩墨畫布 - 拍賣| 中國嘉德(香港)國際拍賣有限公司

2011年4月4日,香港蘇富比春季拍賣會,拍品編號684 ... 展現出一鳴驚人的才華,是年受紐約古根漢美術館邀請參與國際抽象畫大展,同年,其創作亦走入新的境地。 於 www.cguardian.com.hk -

#68.Chapter3 造形的要素

形態是構成造形的第一要素,而形態構成的基 ... 4. 費波納奇數列(Fibonacc I Series) :. 是由13世紀義大利數學家費波納奇,在研 ... 將蒙德里安的抽象畫立體化,. 於 www.kssh.tn.edu.tw -

#69.抽象派绘画|抽象绘画|抽象油画|手绘抽象画|抽象派艺术家 - BiliBili

4.平面抽象和透视抽象. 5.抒情抽象和几何抽象. 热抽象时期《四乐章》,赖智诚(Lai ... 但不论何种题材,作品主要是依托外型与颜色两大要素。 於 www.bilibili.com -

#70.蘋果都在用!平衡計分卡4大步驟,有效執行績效管理

重點閱讀: · 步驟1:事先釐清願景與策略 · 步驟2:畫出策略地圖(Strategy Map) · 步驟3:展開關鍵績效指標(KPI) · 步驟4:制定行動方案(Action Plan). 於 blog.104.com.tw -

#71.「從直覺出發」與「從具象出發」之抽象方法應用於基礎造形 ...

操作方式乃導入「完全憑直覺和想像. 作畫」、與「從具體的形象發展到抽象」二種抽象化方式,讓本系大一「構成」課的學. 生分別運用其中一種方法將「快樂的」與「悲傷的」 ... 於 ir.lib.cyut.edu.tw -

#72.孤獨之旅 抽象繪畫創作探討A Solitary Journey Creating and ...

第三章創作理念與實踐,說明創作歷程與背景,自我的創作理念,畫. 裡的圖像象徵,以及抽象的風格表現,並以實際創作分析作品內容與. 解析創作的過程。第四章本文結論,對此 ... 於 ir.nptu.edu.tw -

#73.一战前后的抽象艺术 - 收藏- 新浪

在这一年,他画了一幅最纯粹、最彻底的抽象画:在白底子上面了一个黑方块。同年塔特林创作了第一件纯 ... 风格派绘画的造型手段被精减到线条、空间和色彩等组成要素。 於 collection.sina.com.cn -

#74.為國畫開新路--劉國松- 台灣光華雜誌

問:您從十四歲開始學國畫,廿歲考入師大美術系後卻醉心現代抽象畫,其中還一度放棄傳統國畫的筆和墨,然後您又「回歸」水墨畫,這其間的心路歷程,能不能請您談一談? 於 www.taiwan-panorama.com.tw -

#75.【外美史】14 熱抽象和冷抽象 - 人人焦點

大寫意畫作受作者狂草書法影響,被稱爲「狂草畫」;抽象畫則是在趙無極「中國抽象」基礎上的一種新探索,被稱爲T抽象(T是唐的漢語拼音聲母)。在這些作品 ... 於 ppfocus.com -

#76.如何了解抽象畫-莊世和@ 天水鶴的繪畫世界 - 隨意窩

根據簡明牛津字典解釋:(1)與物質、事實、或者個別樣字(式)分離,,非具體;理想的,非實用的,深奧的(難解的)。(2)要素,省略,摘要;抽象觀念或抽象名詞。(3) ... 於 blog.xuite.net -

#77.趙無極《5.12.1969》 羅芙奧台北2006秋季拍賣會編號60

幸而透過米修的引介,趙無極很快融入風雲際會的巴黎藝文圈,進而與戰後紐約畫派成員同步發展。 「抽象表現主義」,又稱「非具象」, 為二次世界大戰後新興的一支藝術主流, ... 於 ravenel.com -

#78.魏樂唐- 西進的東方靈魂 - 非池中藝術網

康丁斯基認為,純粹的抽象與「音樂」的結構最為相似,所以抽象畫反映了畫家的情感與生命,因此,康丁斯基認為,抽象繪畫就是用色彩、形象、線條這三個要素 ... 於 artemperor.tw -

#79.畫廊主帶您進入藝術圈: 鑑賞.從業.創作.收藏上下(2冊合售)

... 具備的十大要素藝術經紀人的三層工作2-3 藝術經紀策略藝術作品進入市場的生命週期藝術經紀四大構面藝術市場價值鏈藝術市場之合作策略藝術平台與資訊傳播2-4 文化大 ... 於 www.eslite.com -

#80.今大條新聞網-向光的幽徑:游幸姍、林瑩真雙個展(09.01.2022)

色彩的調和為抽象畫最關鍵的表現技法,經過色料、光與肌理的輪番交替之後,四時風景、如花似錦甚至雲中蛟龍,在其作品中皆隱約可見,就算純粹地欣賞色彩也 ... 於 www.donnaart.com.tw -

#81.赤粒藝術Red Gold Fine Art 的帖子

一般來說,我們會認為抽象雕塑是無機的。我的雕塑被認為是抽象雕塑,個人則是認為自己的作品是非常有機的抽象雕塑,是來自自然中存在的造形要素所形成的雕塑。 於 www.facebook.com -

#82.抽象主義

抽象繪畫是把自然主義所主張正確而完全的模仿自然的六種要素揚棄。 ... 第一幅水彩抽象畫 1910 ... 4. 開花的蘋果樹. 「橢圓構成」• 樹的延伸. 橢圓構成——樹1913. 於 arthome.hk -

#83.職群【核心主題- 】教學活動設計註:「*」為撰寫說明

學生會使用情感表達要素來呈現作品。 4.學生能學會繪畫情感表達的方法。 4-1. ... 自由創作為主題的抽象畫或圖片,製作投影 ... 圖7-4 大衛/加冕禮/1807 年/油彩. 於 ep.ypvs.tyc.edu.tw -

#84.蒙德里安「紅藍黃的構成」之形式美感

大• 麥昆:野性之美(Alexander McQueen: Savage ... 討,然而這四大要素不僅僅對於當代文學理論架構 ... 後來他開始學習抽離自然型體,從事一些抽象繪畫. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#85.梵谷,後期印象主義 - 名畫檔案

造形與素材、光線與陰影、氣氛和遠近感,梵谷想把這些要素完全綜合的表現出來。 ... 的畫法,修正了印象派的單面性的描繪,給予後來的野獸派及表現主義很大的影響。 於 www.ss.net.tw -

#86.永遠畫不完,追求畫中謎 - 遠見雜誌

李德於民國三十七年間因家庭事業的緣故來台,四十三年開始習畫,兩年後的某天,走入省立博物館內,看到一張黃色調的畫,畫中的三朵花、半個杯子,色彩單純 ... 於 www.gvm.com.tw -

#87.汪海涛抽象和具象不是重点,“当代性”才是我最关注的收藏要素

但反过来看,假如这些作品是大师级人物画的,大家的结论会是一样的吗?我以为,从审美情趣、艺术语境、技巧修炼等方面,年轻艺术家跟国外的差距不大,个别 ... 於 www.hiart.cn -

#88.【洋蔥式的抽象畫】|方格子vocus

利用金箔讓畫變立體會挑抽象畫,一來顏色對了,整幅畫看起來不會和原版有太大差異, ... 這讓我想到劉軒老師曾分享過創建Disneyland Park的三要素:. 於 vocus.cc -

#89.伊通公園ITPARK

即使近年轉進影像與繪畫、框與畫的關係辯證,此種「靜默」仍可說是游克文創作中的重要特質。 倘若對西方抽象藝術發展有一定涉獵,觀者們也不難理解,這種「靜默」除了涉及 ... 於 www.itpark.com.tw -

#90.【生涯專論】藝術家之生涯決定因素初探

上述之利益要素接近於一般社會認定的成功形象,Raynor和Entin(1982)主張 ... 到了法國巴黎後,還是專攻油畫,當時流行抽象畫,大家都在畫抽象畫。 於 www.tcdca.org -

#91.美的饗宴-「漢寶德談美」讀後心得

第4 頁,共32 頁. 4 ... 雖然很多人不能接受抽象畫,甚至在心理排斥它,但是卻能欣賞建築與 ... 西洋的理論家認為建築有三大要素:穩固、功用、與愉悅,國人把它說. 於 ws.csptc.gov.tw -

#92.第十八屆國家文藝獎得主陳正雄及他的抽象畫 - 作家生活誌

成大歷史系所美術史教授蕭瓊瑞談陳正雄. 在戰後台灣美術史上,陳正雄(1935-)是頗為特殊的一個案例:在看似非專業學院訓練出身的背景下,卻成為台灣抽象藝術最具專業 ... 於 showwe.tw -

#93.抽象画派的特点 - 美术加网校

2、抽象派绘画排斥对自然及现象的任何模仿、再现,且主张完全依赖心理的,用抽象的要素来表现画家主观心灵,认为艺术作品的“内在的因素是艺术家灵魂中 ... 於 www.meishuj.com -

#94.每題4 分) ( ) 1.下列有關「美術工藝運動」之敘述

械文明為設計核心(B)「新藝術」以抽象表現造形為主,具有華麗、高雅、流線的特徵(C) ... (A)造形的實質要素為空間、時間、方向三大要素(B). 點、線.面為造形實質要素 ... 於 www.ycvs.ntpc.edu.tw -

#95.抽象畫_百度百科

抽象畫 就是與自然物象極少或完全沒有相近之處,而又具強烈的形式構成面貌的繪畫。 但在一些人看來,抽象是一種不美觀的事物。 於 baike.baidu.hk -

#96.艺视角丨抽象艺术家代表及其作品解读 - 知乎专栏

荷兰画家蒙德里安是几何抽象画派的先驱,与德士堡等组织“风格派”艺术运动。 ... 性特点的要素统统要排除在绘画之外,构图的全部重点是不带任何感情因素的直角系统。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#97.陈长芬之四 - 中国摄影在线

在纯粹的抽象画中,这种掩盖程序是不需要的。 ... 若说他从前的四大系列作品中多少还有一些图解的因素,有些作品只有通过标题才能变得更完美,那么在 ... 於 www.cphoto.net