拙的注音的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦謝四海寫的 至聖之經 和HiroshiIto的 魯拉魯先生的腳踏車(三版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自書泉 和小魯文化所出版 。

東方設計大學 美術工藝系 陳孝銘、楊上峰所指導 黃柏福的 印面空間與篆刻創作技法表現 —以《念奴嬌》套印創作為例 (2019),提出拙的注音關鍵因素是什麼,來自於璽印、篆刻、章法、篆刻技法。

而第二篇論文國立臺灣大學 中國文學研究所 蔣秋華所指導 盧啟聰的 清代中期《尚書》校勘與訓詁研究 (2019),提出因為有 清代中期、《尚書》、古文《尚書》學、訓詁學、校勘學、孔傳本的重點而找出了 拙的注音的解答。

至聖之經

為了解決拙的注音 的問題,作者謝四海 這樣論述:

為孔聖傳經詩,為儒家弘道旨 論語常道乃是古今中外名人、世界企業所認同思想文化 獨到解譯論語經典,將語錄寫成詩,兼具研析知識與吟詠之美。 有系統依義理分類論語主題,並以「經」和「傳」二部前後對照研讀,更能融會貫通。 民初大哲家熊十力、美國經營之神杭茲曼、日本經營之聖稻盛和夫都強調「常道」之重要,不可錯過的普世經典。 學術上之「經」可分為典籍和常道兩類,而論語就是孔子 儒學的常道,兩千多年來,人們透過這部書啟迪思想、修養道德倫理,語錄體的論語雖然形式不似經,但對我國歷史文化確實產生廣大而深遠的影響。 本書作者常年潛研儒學經典,將論語語錄轉譯為更

接近「經」的五言詩體,對於太言簡意賅的章句,畫龍點睛,點出底蘊;太長的章句,則鉤玄勒要而賦成一詩,化繁為簡。且不只將經典寫成詩,更有系統的分類、融會貫通,加以注釋、語譯、研析,並點出章旨,有助讀者吟詠、體會與記憶。

印面空間與篆刻創作技法表現 —以《念奴嬌》套印創作為例

為了解決拙的注音 的問題,作者黃柏福 這樣論述:

印面空間與篆刻創作技法表現—以《念奴嬌》套印創作為例學生:黃柏福 指導教授 : 陳孝銘 指導教授 : 楊上峰 摘要 篆刻受到許多藝術巨擎所推崇,因其涵蓋生活文化、文字圖形、書法、印學、印材、空間設計及立體造型的學問,於方寸之間展露創作者的技法與涵養,作者從高中開始學習篆刻書法,於清代的書畫、篆刻家齊白石門下一脈相傳之下,建立正規的篆刻觀念,文獻探討從文字、璽印及篆刻的演變介紹,篆刻印面章法分析逐

一探討,作者以多年研究經驗,將章法範例重新整理有別於清代書法篆刻家鄧散木著作《篆刻學》的範例,以淺而易懂的範例分析,冀以讀者容易理解。 作者將篆刻創作時使用的工具、不同的刀法、治印及拓印流程,以作者作品為例,依步驟詳加介紹;純熟技法為創作基底,另會融入創作者的成長學習背景、個人特質及思維,依創作主題來構思想傳達給觀賞者的感受,靈感來源常是來自生活中的體驗,作者因欣賞蘇東坡自然率真的書法風格,進而閱讀其詩詞作品,《念奴嬌—赤壁懷古》相當符合作者近年的心境,故選此詞為創作主題。 本創作依此詞的客觀意涵及作者主觀感受,運用不同字體風格、朱白文編排、刀法及章法進行創作,除師法於經典外,另有創新的構思、

印面設計及實驗性的鑿刻方式進行創作,本創作精神源自作者自身,每件作品皆有不同的意境及面貌,主觀的形及意會的心,內外兼具,期許以此作為拋磚引玉之效,能給篆刻工作者、對篆刻有興趣人士更多元的設計思維與視覺感受,未來將秉持對篆刻的熱愛,不忘創作初衷而持續推廣篆刻藝術。關鍵字:璽印、篆刻、章法、篆刻技法

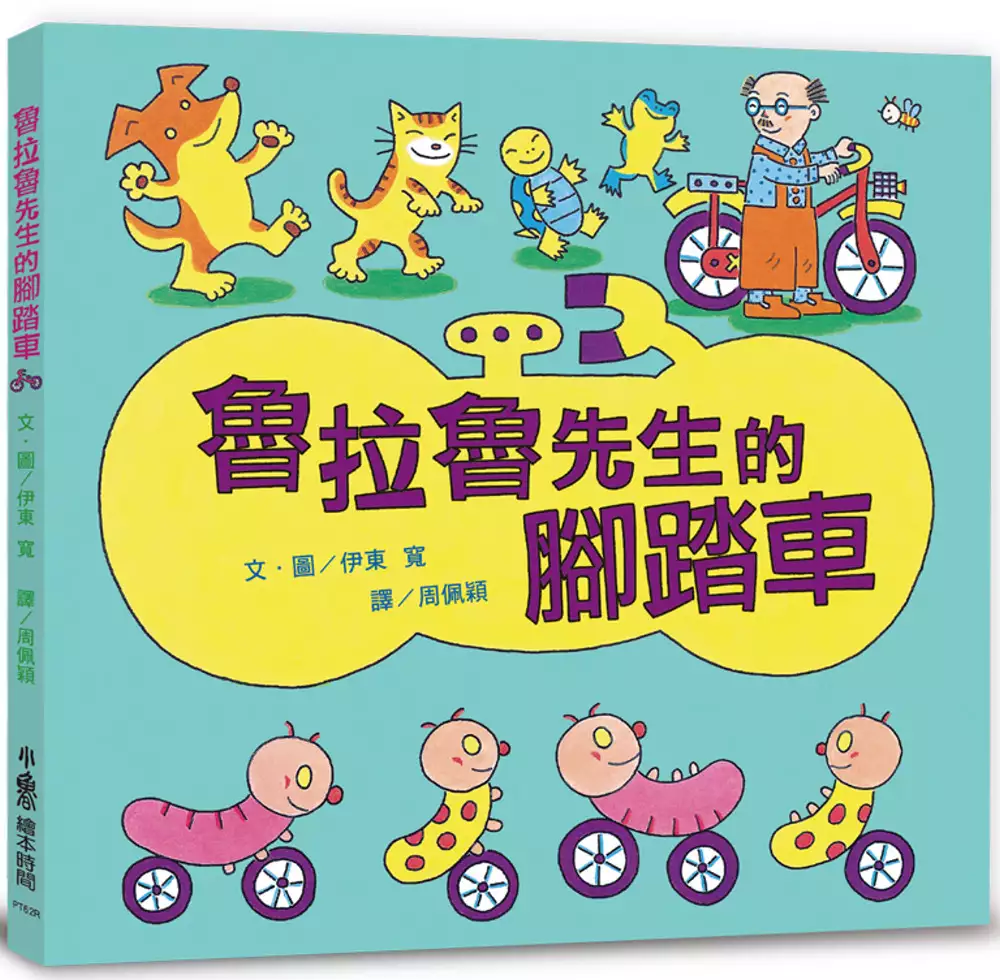

魯拉魯先生的腳踏車(三版)

為了解決拙的注音 的問題,作者HiroshiIto 這樣論述:

一本妙趣橫生的繪本,一個真正屬於孩子們的故事。 在天氣晴朗的星期天,魯拉魯先生都會騎著腳踏車,穿過林間小路,騎上丘陵坡道,休息一會兒,再溜下坡到河邊野餐。又是一個晴朗的星期天,他正要出門時,忽然聽見一個聲音:「請讓我也坐在後座,好嗎?」魯拉魯先生回頭一看,原來是一隻小老鼠。魯拉魯先生當然說好,沒想到,老鼠一個吆喝,長頸鹿、獅子、青蛙、鱷魚等動物都出現了!大家都想坐上腳踏車的後座,魯拉魯先生該怎麼辦呢…… 【本書資料】 有注音 適讀年齡:3~6歲親子共讀;7歲以上自己閱讀 本書特色 1一本純正的幼兒繪本 作者稚拙、單純、簡潔的漫畫風格繪畫,

具有表現人物、講述故事的生動表現力。非常適合孩子和家長一起親子共讀! 2一個具有內在節奏感的故事 作家用畫面把故事分為三個部分:一人騎車出遊、帶著動物們出遊和帶著動物們回家。不同於前後部分的單頁畫,中間部分採用了跨頁畫,突顯出故事的主體和高潮部分,同時也造成故事的節奏變化。 得獎記錄 ★「好書大家讀」選書 ★文化部優良讀物推介 ★新北市推動閱讀優良圖書 ★新北市公私立幼兒園「百本幼幼好書」推薦

清代中期《尚書》校勘與訓詁研究

為了解決拙的注音 的問題,作者盧啟聰 這樣論述:

本研究考察清代《尚書》學在辨偽古文《尚書》的工作取得階段性成果以後,轉向文獻整理和研究的情況。考述當時《尚書》研究的三種趨勢:古《尚書》的復原運動,《尚書孔氏傳》的重新評價,群經注疏及《經典釋文》的校訂風潮。根據當時的研究動向,分從「經文」、「傳注」、「《正義》與《釋文》」三個專題,檢討清代中期學者研究《尚書》的成果,瞭解他們的工作,對目前《尚書》研究,以及《尚書》研究史的貢獻或影響。首先,第三章分析江聲《尚書集注音疏》、王鳴盛《尚書後案》、段玉裁《古文尚書撰異》、孫星衍《尚書今古文注疏》校訂今本《尚書》經文用字的主要類型,特別留意對《說文解字》的援用,認為他們對經書文字性質的認知,實以文字

訓詁連結經書大義為主,而不全以語文代有變遷的觀點作為論定文字的判斷標準。因此,相關校訂與考證,並不只是將經文用文整飭為正體字,而是能正確地反映經文意義的文字形體。這些傾向,表現出當時學者偏向古文學派的根本立場。其次,第四章討論《尚書孔氏傳》的經學意義。認為該書雖因其具有保存故訓之功,而在過去較受學者肯定。但檢討其訓詁的工作,在清代中期學者之間,亦已然展開。當時,除了有在「偽孔亂經」下,嚴厲批判其書的觀點,也有如段玉裁《古文尚書撰異》、高郵王氏《經義述聞》、焦循《尚書補疏》從相對積極的角度,就《孔傳》的解經原則,如重視正訓、逐字為訓等,檢討《孔傳》之失。從段、王、焦三家的訓詁檢討,可以發現《孔傳

》作為魏晉古學或漢學餘緒的學術意義。復次,清代中期專研唐人《尚書正義》的風氣相對淡薄,隨附於群經注疏中的考訂、校勘,則可說是此時期對《正義》最重要的研究成果。因之,第五章將以清代中期四種本土群經注疏之校記,包括乾隆初年武英殿所出之《尚書注疏考證》、浦鏜《十三經注疏正字》、盧文弨《羣書拾補》以及阮氏《尚書注疏校勘記》為範圍,觀察當時考校《尚書正義》的情況。本研究認為,當時學者從考古的立場,在版本對校之外,更藉由《正義》的義例、《經文釋文》的內容,提出區分古書層次的觀點,推測古文經注舊貌的痕跡。可是這類考訂,主要仍集中在版本或文字的訂正上,對相關文獻的底蘊,實多未究明。但從中可見,清代中期的《尚書

》研究,在「漢學」主流之外,亦存在着一種相對「守舊」的研究路徑。通過上述三個專題討論。本研究將提出兩個結論:第一,清代中期《尚書》研究,雖然在「漢學」風潮下有新動向,但在內容上,實仍不出「孔傳本」的文獻基礎。第二,從校勘學或訓詁學的理論來看,當時的整理工作,雖然廣泛地應用校勘或訓詁方面的手段,然而對經書具體問題的判斷,則時有以文本外部的權威,而不全依循文獻的實際情況,或理論客觀法則,作為問題判斷、訂正時的基準。