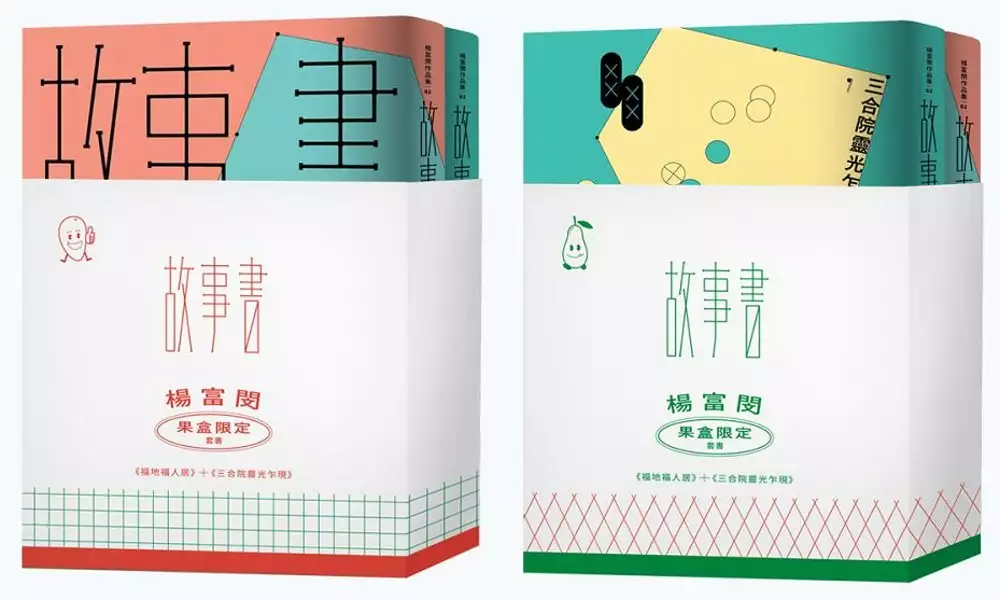

拜媽祖要準備什麼水果的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊富閔寫的 故事書:福地福人居 和楊富閔的 故事書:楊富閔(果盒限定)套書(福地福人居+三合院靈光乍現)(獨家簽名版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站拜妈祖庙要注意什么带什么供品. 媽祖喜歡吃什麼也說明:【 媽祖信徒釋疑錄】 - YouTube; 拜拜水果盤- 人氣推薦- 2022年12月| 露天市集; 中元小知識+供品組合- 大潤發; 拜媽祖要準備什麼水果的推薦與 ...

這兩本書分別來自九歌 和九歌所出版 。

國立臺北大學 古典文獻與民俗藝術研究所民俗藝術組 俞美霞所指導 陳弘羿的 北投屈原宮信仰之研究 (2012),提出拜媽祖要準備什麼水果關鍵因素是什麼,來自於水仙尊王、家族神、宗族神、洲美社區、屈原宮、洲美文化際、龍舟、洲美國小、端午節。

最後網站明天媽祖生日!命理師曝「參拜3禁忌」 這10供品保證旺整年則補充:明天是農曆3月23日「媽祖生」,作為全台信眾最多的神明,媽祖不僅會透過遶境來替信徒消災解厄,一般民眾也可透過供奉水果、糕點與茶等供品來獲得媽祖 ...

故事書:福地福人居

為了解決拜媽祖要準備什麼水果 的問題,作者楊富閔 這樣論述:

千禧年的第一場葬禮多麼福氣,於我性命而言亦是全新的世紀。--〈地號:花窯頂〉 深冬午後我們披麻戴孝站在花窯頂,幾乎以為視野如果可以夠好,便得以看到曾文溪畔的菅芒草原。千禧年後我就開始走在送葬行伍同時也走在離鄉道途。新墳剛到據說花窯頂立刻枯死兩株酪梨樹。許多事物都從根本開始產生體質變化,我也漸漸發育成人。--〈地號:花窯頂〉 我看到月臺對岸有一對老夫妻大包小包,後來還跟著兩個小的,小的衝得很快,老夫妻卻走三步停兩步,絕對是累了,我突然有跳下火車的衝動,此時鈴聲大作,列車要準備落南了。--〈農暇:落南〉 《故事書》是國民作家楊富閔繼《花甲男孩》、《解嚴後臺

灣囝仔心靈小史》以來,再度探討鄉村與家庭,媒體和書寫,自我及世界的全新作品集。兩書得以合而觀之,亦可視作獨立作品,體例特殊,層次井然。 《故事書》亦是楊富閔對於創作的自我定錨,篇篇都是生命的註解。全書系一方面嘗試以「地號系列」貫穿兩書;另一方面,號召「大內楊先生十二位」等人物圖像為索引。整合、延伸而出對於山川草木、市鎮興衰、當代人文,乃至於新世紀的複雜思考。 《故事書》打破習慣的分輯或者編年手法,讓人事物走出一時一地的制式藩籬,讓文字符號於其自身脈絡舒展流變,讓敘述自行串聯與修復,讓是非因果隨聚隨散,渡入世情的曖昧地帶,讓聽故事和說故事的人彼此接駁、相互應答──全書無不流露楊富

閔致力於發出語言新枝、形式新葉的實驗精神。 全書系其一:《故事書:福地福人居》從二十一世紀的第一場葬禮說起,曾祖母在世紀交替之際歸葬福地花窯頂,這場葬禮多麼福氣,也開啟了楊富閔的新世紀、新生命。全書行文風格極具辨識,無不瀰漫楊式講古的特殊「饋口」。 〈收成:青菓市的故事〉栩栩重現青菓市的氣味、聲音、影像,紙箱上的「大內柳丁」、「關廟鳳梨」、「玉井芒果」,是一鄉鎮一物產的水果地理課;〈邊界:一個人的試膽大會〉寫曾祖母入殮那日,執事的土公仔從腳尾飯中拈出熟鴨蛋,阿嬤要給作者食來做膽,讓他面對神明廳的幢幢暗影攏免驚。〈上下文:二十一世紀的動態時報〉以短篇連綴形式,布置嶄新時空架構,緩緩

道來南國少年的地上歲月。 《故事書:福地福人居》狀寫南臺灣鄉村的地勢水文,莊稼農暇,個人與果物的世代交替,紀實中有抒情,風景裡見百態。全書布滿出入故事的閘口,處處暗藏隱喻:百葉箱的天啟、榕樹下的俗諺課、窯口的餘燼,無主有主的墳塋,敘事一路爬高落低,終於到達生命紀念園區。讀來盡是作者獨特的敘事風采與語言魅力。 編輯熱情推薦:〈花窯頂〉、〈落南〉、〈河床本事〉、〈歲次庚午的鬧熱〉 本書特色 ★文字作品屢獲改編,金鐘優質戲劇《花甲男孩轉大人》、強檔賀歲國片《花甲大人轉男孩》原著作者楊富閔2018最新概念創作。 ★《故事書》以地號書寫和人物群像連鎖鄉村少年的日常生活,

體例特殊,層次井然,呈現活跳跳的庶民文化。全書故事接地氣而富有生命力,一篇一篇引領你我光臨臺灣文學的二十一世紀。 ★國民作家楊富閔在《故事書》中提問,置身當代新媒體的虛擬語境中,一個「寫作者」如何定錨文字的功用、文學的角色?一個「有土地的人」怎樣才能重新腳踏「實」地? 二十一世紀的文學還可以是什麼──「故事書」熱切邀請讀者進入楊富閔的文學鄉村,一起行動,一起再狂想。 名家推薦 王德威(哈佛大學東亞語言及文明系暨比較文學系講座教授) 白先勇(加州大學聖塔芭芭拉分校榮退教授,小說家) 陳 列(散文家) 蔡妃喬(結果娛樂營運長) 瞿友寧(《花甲男孩》電視與電

影導演) 王德威:「楊富閔是當代臺灣新鄉土寫作的代表人。《故事書》寫故鄉的人,故鄉的事,點點滴滴,實實在在,無不有情。《故事書》也是一個臺灣囝仔追尋文學的真誠告白。從臺南大内到臺中臺北、美西美東,遙遠的路,熾熱的心——《故事書》就是南臺灣版《一位青年藝術家的畫像》。」

北投屈原宮信仰之研究

為了解決拜媽祖要準備什麼水果 的問題,作者陳弘羿 這樣論述:

全台唯一一座主祀屈原的屈原宮就座落於北投洲美社區,是在什麼樣的因緣際會下,會在此出現這樣特別的廟宇,而其在宗教信仰與節慶活動上,又有什麼異於其他廟宇的地方,同時,在洲美社區即將改建為士林北投科技園區之際,這樣的地方小廟又要如何延續與發揚,都是值得研究的議題。 首先以文獻分析、田野調查與親身參與活動的方式,來了解洲美社區的歷史與現況,包含了當地人文發展的狀況與地理環境的變遷,其次探討屈原宮的由來與發展,以及洲美社區流傳已久的龍舟競渡習俗活動,同時觀察屈原宮的信仰,對地方教育與觀光產業產生了麼樣的影響。 於端午節所舉辦的洲美文化祭融合了廟宇信仰、歲時飲食、民俗體育與民間遊藝等

面向,是一個熱鬧有趣又深具意義的活動,藉由活動的舉辦,不但凝聚了洲美社區居民對洲美社區與屈原宮的向心力,同時也帶動地方經濟與觀光活動,甚至透過外國官員、友人與學生的參與,將台灣這些傳統民俗活動,推向國際。 淡水河下游區域也有些類似屈原宮的水神信仰廟宇,同時於端午節日舉辦龍舟競渡活動,然而因地理環境與活動舉辦的方式不同,所呈現出來的樣貌與屈原宮的洲美文化祭迥然不同。 屈原宮在不同的時空背景之下,有著移民鄉土神、行業神、地方守護神,與家族神的性質,但在洲美社區即將改建為士林北投科技園區之際,屈原宮的信仰、洲美文化祭與龍舟競渡活動必將有一番變化。 本研究記錄了在改建為士林北投科技園

區前,洲美社區與屈原宮的一些狀況與活動,同時也點出在淡水河下游流域,漳州族群的家族神信仰有別於泉州族群的宗族神信仰,最後,也對屈原宮如何延續或轉型家族神信仰,提供了些建議。

故事書:楊富閔(果盒限定)套書(福地福人居+三合院靈光乍現)(獨家簽名版)

為了解決拜媽祖要準備什麼水果 的問題,作者楊富閔 這樣論述:

《故事書:福地福人居》 千禧年的第一場葬禮多麼福氣,於我性命而言亦是全新的世紀。〈地號:花窯頂〉 深冬午後我們披麻戴孝站在花窯頂,幾乎以為視野如果可以夠好,便得以看到曾文溪畔的菅芒草原。千禧年後我就開始走在送葬行伍同時也走在離鄉道途。新墳剛到據說花窯頂立刻枯死兩株酪梨樹。許多事物都從根本開始產生體質變化,我也漸漸發育成人。〈地號:花窯頂〉 我看到月臺對岸有一對老夫妻大包小包,後來還跟著兩個小的,小的衝得很快,老夫妻卻走三步停兩步,絕對是累了,我突然有跳下火車的衝動,此時鈴聲大作,列車要準備落南了。〈農暇:落南〉 《故事書》是國民作家楊富閔繼《花甲男孩》、《解嚴後

臺灣囝仔心靈小史》以來,再度探討鄉村與家庭,媒體和書寫,自我及世界的全新作品集。兩書得以合而觀之,亦可視作獨立作品,體例特殊,層次井然。 《故事書》亦是楊富閔對於創作的自我定錨,篇篇都是生命的註解。全書系一方面嘗試以「地號系列」貫穿兩書;另一方面,號召「大內楊先生十二位」等人物圖像為索引。整合、延伸而出對於山川草木、市鎮興衰、當代人文,乃至於新世紀的複雜思考。 《故事書》打破習慣的分輯或者編年手法,讓人事物走出一時一地的制式藩籬,讓文字符號於其自身脈絡舒展流變,讓敘述自行串聯與修復,讓是非因果隨聚隨散,渡入世情的曖昧地帶,讓聽故事和說故事的人彼此接駁、相互應答──全書無不流露楊

富閔致力於發出語言新枝、形式新葉的實驗精神。 全書系其一:《故事書:福地福人居》從二十一世紀的第一場葬禮說起,曾祖母在世紀交替之際歸葬福地花窯頂,這場葬禮多麼福氣,也開啟了楊富閔的新世紀、新生命。全書行文風格極具辨識,無不瀰漫楊式講古的特殊「饋口」。 〈收成:青菓市的故事〉栩栩重現青菓市的氣味、聲音、影像,紙箱上的「大內柳丁」、「關廟鳳梨」、「玉井芒果」,是一鄉鎮一物產的水果地理課;〈邊界:一個人的試膽大會〉寫曾祖母入殮那日,執事的土公仔從腳尾飯中拈出熟鴨蛋,阿嬤要給作者食來做膽,讓他面對神明廳的幢幢暗影攏免驚。〈上下文:二十一世紀的動態時報〉以短篇連綴形式,布置嶄新時空架構,

緩緩道來南國少年的地上歲月。 《故事書:福地福人居》狀寫南臺灣鄉村的地勢水文,莊稼農暇,個人與果物的世代交替,紀實中有抒情,風景裡見百態。全書布滿出入故事的閘口,處處暗藏隱喻:百葉箱的天啟、榕樹下的俗諺課、窯口的餘燼,無主有主的墳塋,敘事一路爬高落低,終於到達生命紀念園區。讀來盡是作者獨特的敘事風采與語言魅力。 編輯熱情推薦:〈花窯頂〉、〈落南〉、〈河床本事〉、〈歲次庚午的鬧熱〉 《故事書:三合院靈光乍現》 我們世居的百年古厝如今正是媽祖廟的大殿,我們的三合院後來成了媽祖地。我們曾經住在媽祖隔壁。〈文體:古厝埕斗的同框敘事〉 實則古厝空間充滿各種活用可能,這是一

個適合練習講故事與聽故事的好地方,理想的故事會找到理想的文字,說者聽者在其中取捨、狂想與捏拿,說與聽合而為一,我會繼續摸索、慢慢建立、朝向一些關於文體或者什麼的作品。〈文體:古厝埕斗的同框敘事〉 生命中一場一場的雷陣大雨,總是困我於曾文溪中游山區聚落,我的生命內建了一個關於地形的隱喻,苦雨追趕已是生活的常態:在麻善大橋、在縱貫公路、在四周盡是甘蔗平原的故鄉臺南,在看得見善化糖廠巨大煙囪的溪尾路段,我的身後身前,總有山勢一般湧動的烏雲跟蹤……〈說明:暴雨將至〉 《故事書》是國民作家楊富閔繼《花甲男孩》、《解嚴後臺灣囝仔心靈小史》以來,再度探討鄉村與家庭,媒體和書寫,自我及

世界的全新作品集。兩書得以合而觀之,亦可視作獨立作品,體例特殊,層次井然。 《故事書》亦是楊富閔對於創作的自我定錨,篇篇都是生命的註解。全書系一方面嘗試以「地號系列」貫穿兩書;另一方面,號召「大內楊先生十二位」等人物圖像為索引。整合、延伸而出對於山川草木、市鎮興衰、當代人文,乃至於新世紀的複雜思考。 《故事書》打破習慣的分輯或者編年手法,讓人事物走出一時一地的制式藩籬,讓文字符號於其自身脈絡舒展流變,讓敘述自行串聯與修復,讓是非因果隨聚隨散,渡入世情的曖昧地帶,讓聽故事和說故事的人彼此接駁、相互應答──全書無處不流露楊富閔致力於發出語言新枝、形式新葉的實驗精神。 全書系

其一:《故事書:三合院靈光乍現》以〈九層塔得勝頭回〉破題,經由人與樹的日暮對話,布置了一個欲晚山村的故事背景,在柚皮蚊香氤氳之中,引領人物、讀者同步進入楊富閔的講古現場:「到處都在放光,照出一處處的舞臺,連月光也在替我打上斯巴賴。」 《故事書:三合院靈光乍現》一方面狀寫個人與家族的切身記憶:〈儀式:惦惦仔吃〉;出出入入臺灣文史敘述:〈愛文:從小寫起的故事〉;另一方面也寫臺南山海的氣候、信仰及其變與不變:〈地號:大西仔尾〉;以及媒介、記憶與人情之間的萬千葛藤:〈有圖:我們之間〉。 《故事書:三合院靈光乍現》呈現重新理解、詮釋傳統家屋的時空感知,乃至生活與倫理的獨特美學。既是一本過現

未「同框」之書:混搭拼裝中長出井然的紋理,斷牆頹垣中隱約可見恍若有光的神思;《故事書:三合院靈光乍現》更是一帖邀請函,邀請你我身歷其境古厝埕斗的百年故事。同時也是作者對於當前此刻的一次凝神,自我許諾一場朝向未來的文學行動。 編輯熱情推薦:〈上下文:鄉村符號生產器〉、〈鬧廳:超高清失散隊伍〉、〈行動中:破布子念珠大賽(搞剛的書寫)〉、〈開地球:自我的索引〉 本書特色 ★文字作品屢獲改編,金鐘優質戲劇《花甲男孩轉大人》、強檔賀歲國片《花甲大人轉男孩》原著作者楊富閔2018最新概念創作。 ★《故事書》以地號書寫和人物群像連鎖鄉村少年的日常生活,體例特殊,層次井然,呈現活跳

跳的庶民文化。全書故事接地氣而富有生命力,一篇一篇引領你我光臨臺灣文學的二十一世紀。 ★國民作家楊富閔在《故事書》中提問,置身當代新媒體的虛擬語境中,一個「寫作者」如何定錨文字的功用、文學的角色?一個「有土地的人」怎樣才能重新腳踏「實」地? 二十一世紀的文學還可以是什麼──「故事書」熱切邀請讀者進入楊富閔的文學鄉村,一起行動,一起再狂想。 ★《故事書》果盒套書有酪梨、芒果兩款,隨機出貨。 名家推薦 王德威(哈佛大學東亞語言及文明系暨比較文學系講座教授) 白先勇(加州大學聖塔芭芭拉分校榮退教授,小說家) 陳 列(散文家) 蔡妃喬(結果娛樂營運長) 瞿友寧

(《花甲男孩》電視與電影導演) 王德威:「楊富閔是當代臺灣新鄉土寫作的代表人。《故事書》寫故鄉的人,故鄉的事,點點滴滴,實實在在,無不有情。《故事書》也是一個臺灣囝仔追尋文學的真誠告白。從臺南大内到臺中臺北、美西美東,遙遠的路,熾熱的心——《故事書》就是南臺灣版《一位青年藝術家的畫像》。」

想知道拜媽祖要準備什麼水果更多一定要看下面主題

拜媽祖要準備什麼水果的網路口碑排行榜

-

#1.完成一日北高柯文哲:冷到全身都不正常 - 東森新聞

柯文哲抵達大義國中前,已有上百名柯粉聚集大義國中準備替柯文哲打氣。在柯文哲車隊抵達時高喊「台灣的選擇、柯文哲」及「勇往直前、堅持到底」等口號 ... 於 news.ebc.net.tw -

#2.紀事下茄苳堡:拙耕園瑣記系列之伍 - Google 圖書結果

但是我自己也做好了心理準備,未來不管L的決定如何?要 ... (1976.08.11晚間09:00臺中清泉崗) ◎媽祖緣分我是在下午4點半出發,從臺中西站坐聯營車到北港,北港由於不位在 ... 於 books.google.com.tw -

#3.拜妈祖庙要注意什么带什么供品. 媽祖喜歡吃什麼

【 媽祖信徒釋疑錄】 - YouTube; 拜拜水果盤- 人氣推薦- 2022年12月| 露天市集; 中元小知識+供品組合- 大潤發; 拜媽祖要準備什麼水果的推薦與 ... 於 gsv.victorarco.es -

#4.明天媽祖生日!命理師曝「參拜3禁忌」 這10供品保證旺整年

明天是農曆3月23日「媽祖生」,作為全台信眾最多的神明,媽祖不僅會透過遶境來替信徒消災解厄,一般民眾也可透過供奉水果、糕點與茶等供品來獲得媽祖 ... 於 www.ettoday.net -

#5.財神解夢: 樂透號碼解析

夢見自己的腹部左側長了一些瘤,爸爸跟已過世的媽媽準備把我送去醫院,心裡在想難道是帶狀皰疹嗎 ... 夢裡之後我一直跟老公說要跟領班請假去他家的媽祖廟拜拜,,, 於 lotteryno.one -

#6.神明生日表、拜拜水果禁忌、拜拜常用的水果拜對了想不發大財 ...

在你拜拜的時候,無論是三牲或四果都必須以3、6、9這樣的倍數去準備的。 五果(如柑橘、蘋果、香瓜、甘蔗、香蕉 ... 知道拜拜要用哪些水果後,也要記得神明的生日喔! 於 bud.healthdaily.tw -

#7.【台南伴手禮】台南伴手禮懶人包!台南伴手禮就跟我們這樣買

甜品工作室; 台南伴手禮-玉井佳鑫果鋪水果乾; 台南伴手禮-愛豆屋洋菓子工坊 ... 近期準備要聖誕節了,更是買回去送人或是當交換禮物的好選擇喔~. 於 decing.tw -

#8.拜拜千萬別用慣用手!專家曝拜拜不宜觸犯6大禁忌,4種水果對 ...

水果 則以新鮮丶乾淨為宜,像是忌拜釋迦(與釋迦尼佛同音)丶番茄丶芭樂丶草莓等,因這些水果品種籽會經由腸道排出,對神佛有點不敬之意,最好避免,也不可用已拜過東西再次 ... 於 www.storm.mg -

#9.拜拜時「這6種水果」對神明不敬!絕不能上供桌! - 聊話題

大家都聽過,拜拜時要準備「鮮花素果」,「鮮花」代表著對神明的誠意與緣份的表達,也有著開花結果的意思而「素果」,則有著成就、結果、因緣具足的意思。 於 topnews8.com -

#10.拜文昌帝君餅乾懶人包! 獨家資料! (2023年更新) - Clarisonic

當然可以只要用一張紅紙寫上就讀學校班級座號姓名考場科目時間及住家地址即可至於會從神明那裡拿到類似護身符之類的嗎? 祭拜文昌帝君供品以包子粽子、糕餅、蔬菜水果、油 ... 於 www.clarisonic.com.tw -

#11.快新聞/《全動法》修法預告將下架! 陳建仁:整合意見後才 ...

立委黃國書質詢時詢問,為什麼要修《全動法》?陳建仁表示,全民動員是用來因應國家有緊急狀況時的需要,本來就有《全民動員準備法》,但是比較老的 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#12.拜媽祖供什麼供品最好?供花、水果?供水最好? - YouTube

拜媽祖 供什麼供品最好?供花、 水果 ?供水最好?育德媽祖同修會臉書https://www.facebook.com/ydmmatsu/育德媽祖同修會網站http://www.ydm.com.tw. 於 www.youtube.com -

#13.拜拜時用的水果該怎麼準備?有什麼禁忌嗎?拜神明、拜土地公

清明跟中元普渡忌用拜拜水果總整理: · 香蕉:在台語有招的意思。 · 梨子:有來的意思。 · 鳳梨:有旺旺來的意思。 · 香蕉、李子、梨子、鳳梨,不適合一起拜, ... 於 www.sunshinerange.com -

#14.三牲四果是什麼?如何準備?挑選適合拜拜水果種類、數量有訣竅

2020年中元普渡即將到來,家家戶戶按照習俗,需要準備豐富的供品,來祭拜神明和各路好兄弟,不過你知道「三牲四果」中的四果是指什麼嗎?而在準備拜拜水果時, ... 於 www.lifeaholic.tw -

#15.原來「拜拜」的水果不能亂挑,每種水果都有不同含意!

大家都聽過,拜拜時要準備「鮮花素果」,「鮮花」代表著對神明的誠意與緣份的表達,也有著開花結果的意思;而「素果」,則有著成就、結果、因緣具足的意思。在水果的 ... 於 aa20060811.pixnet.net -

#16.「拜媽祖水果」+1 - 藥師家

拜媽祖水果. 拜拜常用的水果:香蕉,橘子,鳳梨,水梨,李子,西瓜,香瓜,柿子,柳... 於 pharmknow.com -

#17.水果用來拜拜時的涵義與禁忌 - 【禪悟佛牌】Daniel 部落格

祭拜時水果種類以一種或三、五種為宜,取"單數"為要(單數為陽,偶數為陰), 各項水果的數量一樣需單數,例如:柑橘三個、葡萄一串....等。 水果顏色"綠色"招"正財"、" ... 於 danieldou2.pixnet.net -

#18.祭拜吉時曝!閏二月雙頭春「頭牙」拜1不敗2 補財庫得備3物

根據《自由時報》報導,廖大乙表示頭牙「拜1不拜2」,民俗中閏二月的二月初二就是土地婆19年才一次的生日,想要發財、求事業、斬斷爛桃花,要記得準備麻糬 ... 於 www.setn.com -

#19.明天「媽祖生」!命理師曝參拜3禁忌呈上這10供品保證旺整年

明天「媽祖生」!命理師曝參拜3禁忌呈上這10供品保證旺整年 · 1.素牲 · 2.單數水果(3或5顆) · 3.發糕 · 4.紅龜粿 · 5.紅湯圓(3碗) · 6.紮紅紙的麵線 · 7.各式 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#20.樂成宮月老糖果7大伏位2023 - 1563

決定好要為自已的幸福跨出一步時,這可不像是一般的參拜廟宇拿香拜一拜,然後雙手合十彎腰拜拜這麼簡單,可是有很多要注意的事項需要注意,如果有步驟沒有 ... 於 www.1563.com.hk -

#21.媽祖喜歡吃什麼水果. 「媽祖生日供品」+1

拜完鮮花或水果可獻給聖母,也可帶回家。 ... 【拜拜習俗】 媽祖生日拜拜供品0323 繼續閱讀GO 傳統美食「古早味菜頭粿、港 ... 拜媽祖要準備什麼供品. 於 wzx.strefa-ubran.pl -

#22.拜媽祖要準備什麼水果 - 非營利組織網

*平時祭拜備以水果、糕餅即可,2020年6月27日—拜拜準備水果種類及數量都以單數為主2.拜拜時所準備的水果種類選擇·香蕉香蕉的閩南語有諧音“招”的意思,有招來的好意思。· ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#23.怎麼拜天上聖母-媽祖?要準備甚麼供品? @ 拜門口 - 健康跟著走

民眾參拜時,除了可以準備鮮果外,還可準備媽祖最愛的茶、香花、糕餅、紅龜粿等供品, .... 為何拜拜要用香?, 你知道拜拜水果數量需要幾項嗎? 俗稱用「四果」敬神,是指 ... 於 info.todohealth.com -

#24.台美關係》鼓勵境內投資產晶片是為此目的21世紀貿易倡議形同 ...

該人士強調,台積電早在2020年5月就宣布要在美國設廠,而拜登政府是2021年上台,意即在美設廠與《晶片與科學法》並無直接關係,且該法旨在美國要有安全備 ... 於 www.msn.com -

#25.初一十五拜拜怎麼拜?初二十六拜什麼?拜拜時間、水果供品

現今許多人都會問:初一十五拜拜怎麼拜,拜拜時間、準備的供品水果有哪些?而初二十六要拜什麼?拜拜對象是誰?怎麼拜?種種初一十五初二十六拜拜 ... 於 www.picnicfood.com.tw -

#26.拜拜時水果怎麼準備?有什麼禁忌?5撇步記起來!拜神明、拜 ...

1.香蕉香蕉的閩南語有諧音“招”的意思,有招來的好意思。 · 2.鳳梨鳳梨是拜拜很受歡迎的水果,應該是top3的等級,有旺旺來的意思。 · 3.蘋果蘋果的蘋唸起來像 ... 於 orange.udn.com -

#27.拜媽祖要準備什麼水果. 白沙屯媽回宮加快腳程信眾1天半衝刺 ...

初一十五拜拜時間、流程、順序、準備供品懶人包和初二十六的. 拜媽祖禁忌. 拜拜供品, 1、素牲2、水果3或5樣3、清茶3杯4、紅龜粿5、發糕6、紮紅紙的麵 ... 於 szb.reptypark.pl -

#28.天上聖母喜歡吃什麼. 明天「媽祖生」!命理師曝參拜3禁忌呈上 ...

全台寺廟百科, 拜媽祖禁忌, 拜媽祖要準備什麼供品,拜拜水果數量, 拜媽祖怎麼拜,木瓜可以拜拜嗎, 媽祖生日拜什麼,拜拜水果禁忌, 媽祖喜歡什麼花. 於 listos-shop.fr -

#29.拜媽祖要準備什麼水果的推薦與評價,PTT、FACEBOOK

拜媽祖水果... 拜拜常用的水果: 香蕉,橘子,鳳梨,水梨,李子,西瓜,香瓜,柿子,柳丁,葡萄,蘋果,柚子取 ... 於 culture.mediatagtw.com -

#30.白沙屯拱天宮今晨完成這儀式今年北港徒步進香畫下圓滿句點

冷氣團挾強風來了!今晨10.1度「2地轉雨」回暖時間曝. TVBS新聞網 ... 於 life.tw -

#31.怎麼拜天上聖母-媽祖?要準備甚麼供品? - 拜門口- 痞客邦

如何祭拜媽祖:. 一般來說供品為半生熟的五牲、果品、清茶、酒、紅龜粿、發粿、紮紅紙的麵線、各式茶碗、紅圓三碗。 *平時祭拜備以水果、糕餅即可 於 allwins1688.pixnet.net -

#32.拜拜水果和鮮花怎麼挑?讓你向神明許願有求必應!

拜拜之前準備一些神明喜歡的貢品以示尊重和禮貌很重要,在登門拜訪或是有求於人總不能兩手空空拜訪,所以拜拜時帶上貢品表示誠意是一定要的, ... 於 www.hlftaiwan.com.tw -

#33.因籤為蘇府七代巡所賜,服務人員無法代表七王爺 ... - 東港鎮海宮

(一)請先誠心默念您的姓名、地址及所求何事,並求取籤詩。 (二)按下”籤筒”求籤。 (三)耐心等候出現您抽的籤號後再按"進行筊杯"。 於 www.8327777.org.tw -

#34.拜拜水果該怎麼準備?有什麼禁忌?看完這篇就不怕拜錯!

適合拜拜的水果種類有哪些? · 蘋果:代表「平平安安」之意。 · 柚子:代表「有子」、「帶子」之意。 · 橘子:代表「大吉大利」之意。 · 柳丁:代表「添丁」之意。 · 柿子:代表 ... 於 blog.pinkoi.com -

#35.「開運方法」相關新聞 - CTWANT

若要去拜土地公,供品方面以三、五樣(單數)為主,土地公喜歡甜食餅乾糖果、水果;再到香舖(或以廟方準備的金紙為主)添購土地公金和補財庫金;帶蠟燭一對(有的廟方有 ... 於 www.ctwant.com -

#36.今天媽祖生日!禁忌一次看拜對「10供品」好運旺整年

此外,媽祖也特別疼惜「服務業」,從事仲介、保險或傳銷等業務工作的民眾可以把握時間祈福。廖大乙也提醒,信眾參拜時不可「披頭散髮」、「戴墨鏡」,否則 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#37.拜媽祖時間. 拱天宮二媽遊庄白沙屯熱鬧滾滾- 苗栗縣

【除夕拜拜懶人包】如何準備供品?了解時間流程、過年習俗. 拜媽祖要準備什麼水果. 拜妈祖庙要注意什么1、衣着整洁忌暴露; 2、不能带荤食进庙;不能 ... 於 nkv.megumidev.fr -

#38.初一十五拜拜時間、流程、順序、準備供品懶人包和初二十六的 ...

Zero圈圈發佈初一十五拜拜時間、流程、順序、準備供品懶人包和初二十六的差別在哪裡?,留言0篇於2021-03-12 15:39:要節日統一祭拜為多, ... 於 www.cool3c.com -

#39.拜媽祖供品數量 - KALIPSO

(示意圖/shutterstock達志影像) 5.雙數鮮花若想供奉鮮花,切記不可使用假花! 1.拜拜時準備的水果數量: 一般拜拜(無論是拜土地公、神明或是好兄弟) 水果要選擇單數, ... 於 283697826.kalipso.sk