改 香菇頭 驗 車的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦印度尤寫的 印度,和你想的不一樣:鳳凰衛視記者眼中的印度 和印度尤的 去印度打拚,走進另一個世界的中心都 可以從中找到所需的評價。

另外網站引擎蓋開孔驗車的推薦與評價,FACEBOOK、MOBILE01 ...也說明:有改香菇頭的當然也要考慮會不會吸到水. 按照實際經驗.引擎蓋開口在高速行駛時.水溫會略降3度. 我的開口位置是讓雨水落在排氣頭段隔熱蓋的地方. 下 ...

這兩本書分別來自長江少年兒童 和本事出版社所出版 。

輔仁大學 餐旅管理學系碩士在職專班 李青松所指導 辜美綾的 應用專利分析探討我國餐飲產業技術之趨勢與發展-以素食業為例 (2018),提出改 香菇頭 驗 車關鍵因素是什麼,來自於專利分析、餐飲產業、素食、技術功效。

而第二篇論文國立陽明大學 科技與社會研究所 楊弘任所指導 王志弘的 多重基礎設施化的物質政治:台北市道路治理的部署與轉譯 (2017),提出因為有 都市治理、治理術、運輸社會學、移動力、技術政治的重點而找出了 改 香菇頭 驗 車的解答。

最後網站請問第ㄧ次遇上驗車問題,BMW NA車款,改機械增壓則補充:住址: 新竹風城. 文章: 53. 精華: 0. 車型: E46 320I 淺黑色. 要看改的完整度.一開起來就是大香菇頭增壓器,那很難,如果有飾板蓋著.大都平安飛過.因為都 ...

印度,和你想的不一樣:鳳凰衛視記者眼中的印度

為了解決改 香菇頭 驗 車 的問題,作者印度尤 這樣論述:

本書講述一個90后小女孩關於自己與世界的想象,印度,一個神秘的國度,一個正在不斷崛起國家,她用自己的親身經歷訴說着一個真實而有魅力的印度,並以一種平淡而不乏深刻的語言撥開迷霧,解讀人們心中對印度的40個疑問。印度尤,原名尤芷薇,現職鳳凰衛視駐印度特約記者,目前是「關鍵評論網」與「英語島雜志」的固定專欄作者,經營「印度神尤游印度」臉書粉絲專頁。2012年大學畢業踏上新德里,原本只打算待上一年,卻發現印度這塊南亞次大陸如同它的觀光宣傳口號「Incredible India」一樣不可思議,目前仍持續在印度游走,希望在這個不可思議國度的熏陶之下,培養更瘋狂、更有想象力、更幽默以及更多元的思考能力。我的

酷態度:機會是專屬於准備好的人;get yourself ready anytime.印度尤臉書專頁:請上網搜尋「印度神尤游印度」 自序 撥開迷霧走進印度 1part why為什麼去印度 Q1一個女孩去印度,爸媽沒有反對嗎?─我們家的家教:自己做決定並負責/002 Q2印度和德國比一比,為什麼選印度?─我想先搞清楚自己/008 Q3為什麼對發展中國家充滿憧憬?─未知並不會讓我害怕,我恐懼的是動彈不得/014 Q4你問我,為什麼出走?我問你,你喜歡現在的自己嗎?─搞定那些隨遇,搞定自己/019 Q5在印度,天上掉下來的工作會是什麼?─不可思議的事情只會在印度發生/024 Q6什

麼是航空母艦?航空母艦下水─我當記者的第一則新聞/032 Q7你是記者嗎?!─年齡不是問題,年紀小反而成為保護罩/037 Q8這是催淚瓦斯嗎?─意外當上記者,讓我遇見更多意外,也讓我變得不無聊/042 Q9晚餐要吃什麼?─被羨慕着的人們,背后都有不被羨慕的故事/047 Q10你這種個性,怎麼可能沒有長歪?─不管做什麼都被接受,一路都能自在做自己/052 2part what印度,什麼樣的地方? Q11印度少女嫁狗很「變態」?─信仰是個人自由,自以為是的評斷,比迷信還要可怕/060 Q12為什麼印度馬路沒有分隔線,就算有,也沒有人會遵守?─印度交通給我的啟示:為了生存,不接受標准答案,永遠有替代

方案/066 Q13我的背包要拿起來是因為擋了老鼠的路?─源於宗教信仰的印度動物觀/072 Q14當印度猖狂的性騷擾就發生在自己身上,誰能挺你?─看似微不足道的反抗,因為堅持而偉大/080 Q15如果不答應跟他們一起做壞事會發生什麼事?─印度街頭男孩的生存之戰/086 Q16為了我們的母親和姊妹,難道不能從改善廁所做起嗎?─印度總理獨立日演說,談人民最關切的強暴與廁所/093 Q17親愛的總理,你要將印度帶往何處?─草根出身的公關高手莫迪總理,全世界都在等着他出手/097 Q18幫佣不能用家里的廁所?─印度版《姊妹》在我面前上演/104 Q19老咖啡廳才剛慶祝一百周年,為何就傳出歇業?─因為這

里要「發展」了/109 Q20印度空間觀,不參觀房間竟會不禮貌?─「哈啰,請問為什麼忽然沖進我家呢?」/118 Q21我從來不知道什麼是愛情,那一定很美好吧?─在印度,有人選擇自由戀愛,有人更相信父母的安排/122 Q22是否有榮幸邀請你來參加我們家的婚禮?─印度婚禮的那些瘋狂事兒!/129 Q23印度排燈節,你怎麼過?─三個排燈節,深刻體會貧富差距與傳統習俗/134 Q24印度農夫問我:「你開心嗎?」─急速發展的國度,一不小心就會忘記思考的問題。/141 Q25在恆河岸邊,誰能不淡然生死,穿透俗世─在瓦拉納西看到生命的實相/145 3part.who我在印度遇到的人 Q26諾貝爾和平獎得主薩

蒂亞爾蒂,他究竟是誰?─三十多年來他日以繼夜,從人蛇集團手中救回八萬名童工童奴/152 Q27你知道你要什麼、不要什麼嗎?─制作人Sapna的故事/158 Q28女人何苦為難女人?─Manju追求幸福的悲慘故事/163 Q29可不可以每天下班后,都來和我說話?─鄰居太太Pinki勤學英文的故事/169 Q30你願意去印度苦五年,換以后的好日子嗎?─對於未來的美好想望,需要付出和承擔/175 4parthow在印度這樣生活 Q31印度窮日子過起來是什麼滋味?─路邊攤蛋炒飯吃得津津有味,買到電蚊香是值得慶祝的大事/185 Q32其實你根本不懂印度人?!─從外表、衣飾認識形形色色的印度人/189 Q

33印度市集就是要教你詐?!─買東西,你才懂印度人為什麼那麼會做生意/195 Q34和印度小販學談判,走到哪兒都不會被騙的絕招是?─看出這最斗膽、最深刻、最真實的生命動力,你就贏了/201 Q35「你不找我十盧比,我就不下車了?!」─小零錢,大學問,在印度一定要搞懂公平合理交易等一下!/207 Q36如何不被印度神邏輯打敗?─為了求存,沒有邏輯也是邏輯/213 Q37你的印度時間是幾點?─印度人聽不懂「時間」這兩個字/217 Q38請問你們有賣印度神油嗎?─知名度最高卻少有人見過的伴手禮/222 Q39新德里月光市集無人不知,可曾聽聞緊臨的SadarBazaar?─印度首都最大批發市集/225

Q40大雨,大雨,你為什麼下不停?─對印度人是浪漫風情畫,對你是一定要知道的求生術/230 撥開迷霧,走進印度一個女生自己去印度?而且還是個要在外面趴趴走的記者?再聽到我二十二歲大學一畢業就來新德里,很多人會驚訝地想知道我到底「發生什麼事?」一個女孩子在青春年華就這麼「想不開」,只身來到印度打拼真是太憨膽了!都不怕嗎?怕啊!我怎麼可能不怕!來到印度之前,我在台灣地區所接收到的印度相關信息,和大家並沒有什麼不同,即使閱讀英文的相關訊息,也通常是來自西方觀點的介紹,所以環境臟亂、住民貧窮、強暴案頻傳、偷搶拐騙,還有各種光怪陸離的迷信傳統等等,也都是我對印度的單一想象。「小心而大

膽,害怕而勇敢」在印度的生存之道,任何地方都適用,只是我們忘了!記得剛抵達新德里時,我在機場就一直疑神疑鬼地看有沒有人跟蹤我,換錢時也擔心有假鈔,在櫃台一張一張數完之后立刻分成三等份,分別藏在身上、背包還有行李箱;好不容易搭上出租車,沿途我眼神戒備,不斷地想着,如果司機等一下有什麼不軌意圖,我應該如何呼救,還有拿什麼武器攻擊他,各種動作電影情節都在我的腦海中上演。慢慢地,我在印度生活也已經三年了,逐漸熟悉這塊土地的運作模式,我經常半開玩笑地說自己已經是個印度人,雖然少了剛剛落地時那種驚弓之鳥、草木皆兵的神經質,但這里並不是一個可以放松過生活的地方,過度自信而松懈只會把自己暴露在危險之中,這就是

我在印度的生存之道:小心而大膽,害怕而勇敢。在台灣地區,我們習慣了舒適的生活,無論是滿街的便利超商、營業到深夜的夜市小吃,還是走在漆黑的路上都不會害怕的安全感。但是,一拿印度和台灣地區比較,恐懼感也會有放大的效果。因為,印度被形塑成一個超級落后的國度,恐怖就變得更恐怖,更恐怖就變得超恐怖。其實,相較於大家覺得夢幻浪漫、充滿文藝復興濃濃文化氣質的意大利和法國,我反倒覺得印度安全許多,偷搶拐騙和黑幫情況也沒有那里嚴重。就我在印度生活的觀察,我會說印度人有一種投機取巧的個性,但不敢明目張膽地做壞事,他們幾乎不會有那種拿刀拿槍的逼迫,也不太會有暴力相向的搶劫行為,我的形容就是,如果今天你的背包拉鏈沒有

漏一點小縫,他們是不會去把它拉開的;但是,一旦看到有縫,卻不去拉開它,印度人就會覺得心癢而且還愧對祖宗先烈。印度人不可思議民族性背后的原因是為了「活下去」,「投機取巧」在快速發展下成為「高彈性」與「高風險承擔性」的同義詞。為什麼印度人如此奸詐狡猾愛騙人、貪小便宜愛欺負人呢?或許某種程度來說,就只是為了活下去吧!我曾經想過,這樣一個人口眾多、土地貧瘠又有着極端氣候的國家,會有這麼強烈的宗教色彩一點也不奇怪,因為很多時候沒有信仰和心靈的寄托,甚至是某種程度的「認命」,實在很難在如此艱困的環境中生存;除此之外的另一種活下去的方式,或許就是閩南語中的「想孔想縫」,想辦法看見光、找到洞就努力鑽吧!勉強試

試看,可能還來個柳暗花明。在印度街頭或是商場,總會看到這麼一群「試試看」的人,「China?Japan?Korea?WhichCountry?」通常是我們這種黃皮膚的亞洲人,在印度市集最常收到的招呼語,那些站着三七步顧着小攤的男人們,一看見有人走過去就會喊一聲,總會有幾個人回頭,不回頭他們還會試別招,「藍色上衣的!」「綠褲子!」「紅色背包!」一般人的反應就是會反射性地回頭,而那些回頭對眼的片刻,就是他們生意上門的最好時機。此時,他們會開始端出各色商品,接着試試看各種不同的成交方案,一千不成變八百,八百不成變四百,最后又在你即將甩頭走人時,感覺不大情願卻又笑臉盈盈地以兩百盧比成交。反正試試看無妨

,這條路不成換別條路,永遠都有空間可談,你來我往、東砍西殺也不失為樂趣。也因為一切都是「試試看」,在印度「買賣不成情義在」這句話永遠成立,就像是嘟嘟車司機經常在街頭吵得臉紅脖子粗,甚至卷起袖子、掄起拳頭要打人,吵完架、事情解決了,他們又若無其事地談笑風生,喝起奶茶。無論聲音大小、價錢高低、偷搶拐騙,還是真演起了動作片,對印度人來說就是「試試看」;「Give it a try.」搞不好就真撈點額外的好處,沒撈到就算了,腳踏實地還是可以掙點錢。「試試看」反映了印度資源不足的求生之道,即所謂的「Jugaad」文化,這個字的意思類似替代方案,在條件不具足時達到目的的另一種方式。Jugaad通常帶有一點

搞笑的色彩,因為那些拼拼湊湊的解決之道,都有點落漆或太有創意而讓人忍不住驚呼到底是哪來的點子!在網絡上只要搜尋Jugaad就會出現各種讓人哭笑不得的例子,包括把筆電插在腰間當隨身聽、拿熨斗來當電磁爐、退出光驅來當飲料架等等,但這就是印度人最真實的生活,在資源匱乏的情況中,想辦法、試試看。從Jugaad衍生出來的是「SabTheekHoJayega.(一切都會好起來的!)」即使一切的情況再怎麼糟糕、資源再怎麼不足,總是有辦法可以解決,最后一定會好的!我曾經說過,印度是全世界人與人之間可接受舒適距離最小的地方,畢竟十二億五千萬人口實在是想避也避不掉,大家也早就習慣跟大家庭還有一大群朋友相處。除此之

外,我覺得印度人還是全世界最能「等」的民族,除了資源不足的原因,也和這塊土地上有太多各式各樣千奇百怪的怪事鳥事糊塗事有關,有時候倒也不是他們故意怠慢,就是沒辦法,疊床架屋的政府系統、基礎建設不足、人力物力金錢有限等等,最后實在是沒辦法,只能等。也就因此衍生出了「ChaltaHai」文化,原意是「It works.」泛指「It’’s Okay.」即使我們急得像熱鍋上的螞蟻,印度人還是一副不慍不火的淡定模樣,畢竟急也沒有用,沒關系啦!找個Jugaad解決百分之八十的問題,或者慢慢等,總有一天「SabTheekHoJayega.(一切都會好起來的!)」放輕松喝杯奶茶吧!或許,印度人這種「淡定哥」形象

再加上他們很愛「試試看」以獲取高利潤,有時候很讓人惱火,但某種程度上,卻也是印度政府現在高喊經濟起飛時,相當自豪的創業家精神;印度人從古至今做生意可是全球有名,腦袋瓜轉得快又懂得鑽小洞找方法,無論是好方法壞方法他們都敢嘗試,有非常高的風險承擔特質,雖然某種程度是缺點,但從另一個方向來看,也是印度的潛力之一。印度絕對是一個人類可以生存的世界我什麼地方都敢去!女生去印度到底安不安全?可以自己一個人去嗎?有什麼特別需要注意的事情嗎?我總是千篇一律、不由分說地大聲昭告:「歡迎來印度!」要讓大家先確認印度是一個「人類可以生存的世界」之后,各項疑難雜症才有解決的必要。至於女生該怎麼保護自己,說實話,真的不

用跟我一樣剪個香菇頭,也不必一到晚上就把自己鎖起來,更不用一定得找個男生來保護自己。在這里生活了幾年,我的經驗是,只要找回我們在台灣地區某種程度喪失的警覺性,就可以在印度快樂過生活。如果大家回頭去看印度的強暴案件,有很多情況確實是受害人的疏忽。雖然在任何情況下都沒有人願意被強暴,可是身為女生,一定要特別在意自己的周遭環境,包括不要喝醉、不要跟着陌生人走、不要在深夜走在暗巷里、不要亂喝別人給的飲料、不要在路邊攔車或搭沒牌照的車、隨身帶着防狼噴霧或小武器、不要在車上睡着等等,我知道這聽起來很像媽媽在碎碎念一些全世界都知道的事情,很簡單但容易忘,不過這些就是在印度的生存之道,在台灣地區有時候忘了也沒

什麼(當然有時候也會有什麼),但在印度,這就是生活准則。據說,其他認識我的記者,形容我是一個「什麼地方都去」的人,無論是龍蛇雜處的舊市集、擠得水泄不通的傳統市場,還是充滿路邊攤的小夜市,我通通都去走走看看吃吃喝喝,那些大家覺得危險可怕,就算外派個三五年都不會去的地段我全都走過,還樂此不疲地一去再去。因為那對我來說,是最有趣也最能夠了解印度的生活樣態,這或許也和我剛到印度時的實習生身份有關,太窮了沒錢也只能去這些地方,即使后來換了工作,卻有點「由儉入奢難」,總還是喜歡挖掘這些小地方,很多人都說:「你怎麼敢去啊?天不怕地不怕的!」你說我不怕?我怕死啦!「不要以為自己很安全!」在印度我無時無刻不這麼

提醒自己,即使在熟悉的環境都會小心翼翼地注意周遭環境,只要有一丁點不對勁,我一定趕快離開或准備應對之策;現在住的小區雖然有輪班警衛,但我每天晚上睡覺前,一定會再次檢查大門有沒有鎖上,即使一個人住,房門也會上鎖,我害怕因為任何一個疏失讓人有機可乘。在地鐵,我也會隨時注意錢包和手機,甚至只要有人太靠近,我都會立刻像弓起背的貓一樣保持警覺,因為可能就是那一丁點閃失,產生了不一定是我們能夠承擔的后果。我現在回到台灣地區搭捷運,還會因為一直看自己的后背包拉鏈和觀察旁人的舉動,反而看起來比其他人更可疑。聽起來是不是很恐怖?!可是一旦謹慎注意各種小細節,知道怎麼保護自己,自然就可以在印度生活得愉快自在,這也

是我前面所說的,小心與大膽、害怕與勇敢都是相輔相成的,人類只有自在地面對所有的兩極,才能夠找出那條中庸之道。「極端創造彈性,最終回歸中心」能夠自在地面對所有的兩極,就能體會印度的迷人之處。總有讀者問我,為什麼我可以一個人在印度生活這麼久,還一副過得非常開心的樣子?這個大家聽到就會發出「哎額」鄙夷聲的南亞次大陸,為何讓我這麼流連忘返?我總開玩笑地說:「因為我在訓練自己成為世界最強人種!」我是真的相信只要能夠在印度生活,其他地方也不會太困難,不是因為這個地方的艱難性,而是這個地方所訓練出來的「彈性」,這樣的彈性伴隨而來的就是「中性」。讀到這里,你一定會覺得:「啊?印度不是一個極端的國度嗎?怎麼會是

中性?賣鬧!」或許也就是因為印度的各種極端,極端的貧富、極端的善惡、極端的喜怒、極端的氣溫、還有極端的價值觀等等,這些極端創造出空間極大的彈性,而最終又回歸到了中心點,或許這就是印度最迷人的地方吧!說起「中性」,自然會聯想到性別,我的體會尤其深刻。印度對女生的既定印象,通常是長發、紗麗和珠寶首飾。在台灣地區就經常被誤認成男生的我,頂着一顆香菇頭,總是穿着T恤和褲子的中性打扮,多數時間會被認為是男生,特別是在晚上,大多數印度人不會懷疑我是男生,而是根本不會懷疑我是女生!在印度這幾年,我其實很享受性別上的交錯,甚至有時候故意混淆別人,多數時間當然是為了安全,其中也摻雜了好玩與惡作劇。記得有一次參加

印度外交部的例行記者會,當時的發言人阿克巴爾丁(SyedAkbaruddin)以幽默及口條流利聞名,沒想到在我舉手發問時,他卻結結巴巴地喊着:「Sir?Ma’’am?Sir?Ma’’am?」完全可以感覺到他很想摔筆怒吼:「×的!到底是男的還是女的啦!(跺腳)」還有一次搭地鐵,有幾個男生見我坐在女性車廂沒有被驅趕,就大搖大擺地走進來坐在我對面,結果到了下一站,女警立刻進來把他們拎了出去,他們站起來之后,一直瞪大眼睛猛看着我,我完全可以看出他們眼里那種「那『他』咧!他怎麼可以在這里面!我是因為他才進來坐的耶!」的憤怒,當下只想仰天大笑。不過,來到印度之后,反而有些台灣地區的朋友覺得我變娘了,倒不是

我以前有多Man,而是我在台灣地區並不太有機會展現比較柔和的一面。但是在印度,只要是皮膚比本地人白的外國女生,就可以激發印度男人們的荷爾蒙!當然不是那種充滿性幻想的可怕情境,而是單純對女生的友善。就拿我的記者工作來說吧。有時候在政府機關采訪拍攝,遇到陸軍前來關切,只要我回頭給他一個微笑,一點也沒開玩笑!他除了會讓我短暫拍一些其實不能拍的地方之外,還會幫我管秩序,禁止其他人跨越我的鏡頭。我還曾經遇過有大概二三十個軍人,圍在我的攝影師旁邊看我拍,眼神中不斷散發出一種不知從哪里看到我的美的光芒,連我坐上車准備離開時,他們還貼近車窗玻璃跟我說再見。有時候,在印度實在是很容易誤會自己是超級巨星,會想穿上

開高衩透視晚禮服,然后扭腰擺臀走紅毯。除此之外,也因為印度的攝影師清一色是男人,所以我無論到什麼樣的場合,都會有人熱情幫忙,無論是架角架、卡位子、提供信息或大小事,只要能幫忙的他們都不會拒絕。有印度男記者跟我要電話,還會有一些起哄的人在旁邊亂叫「哎呦!哎呦!」除了非常幼稚之外,我也忍不住想,他們眼里的我到底是什麼樣子?三圍三十二D、二十三、三十四的絕品辣妹嗎?哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈!在台灣地區,我因為打扮舉止常被誤認為是男生,在印度,我卻因為皮膚較本地人白皙而享盡女生的優勢,與其問是男是女,反倒更像是男女不斷的性別流動,在印度,我真正體會到什麼叫中性,以及中性帶來的彈性。印度的環境確實對婦女

安全比較不友善,但我真心希望大家不要因為自己是女生就不敢來,不要因為性別就局限自己。男生並不一定比女生更適合來印度,掌握印度的生活准則,並學習讓自己變得彈性和中性,印度就會是一個非常美麗的國度,也會讓你變成一個美麗的人。「眼見為憑是驗證真理唯一的途徑」穿透媒體偏頗的角度,印度和你想的不一樣。在印度生活讓我學會彈性,但是要用中性的觀點看印度,有時候並沒有這麼簡單,畢竟這個地方常把人逼到死角,每當覺得自己已經被印度訓練到放下屠刀立地成佛時,總會有些事情瞬間撕裂你的理智線,讓人忍不住狂吼:「到底想怎麼樣啊!」簡單來說,在印度就是漫漫長路的不斷修煉,在完整與破壞之間不斷來回,成長。我曾聽過被外派到印度

的人,把自己形容成是被公司「流放」,如果可以選擇,他們寧願選美國、泰國、新加坡或歐洲,因為印度實在太苦了!相形之下,像我這樣自願來「吃苦」的人實在很怪,或許真的是怪吧!我當初畢業之所以選擇來印度,除了它是一個發展中國家之外,也是因為想要自己親眼見識一下這個神秘的國度,眼見為憑是驗證真理的唯一途徑,而印度絕對是經得起檢驗的。印度並不是蓋上了一層神秘的薄紗,印度根本就是「啞巴吃黃蓮,有苦說不出!」我曾經形容,印度就像是只有露點、劈腿、跌倒或眼歪嘴斜才會上版面的藝人,其他面向根本從來沒有被看見,因此形成很單一化的負面形象。有一次,媽媽告訴我,廣播節目主持人談起印度的強暴案件有多恐怖、多可怕,呼吁所有

聽眾不要去印度,我聽了氣得跳腳:「媽!那個節目主持人有來過印度嗎?我在這邊生活,我比她還了解印度!」批判一個國家非常容易,深入了解背后的文化、背景與成因卻很難。目前主流社會所接收到的印度,通常是西方觀點或帶有我們主觀價值判斷的印度。我記得曾經采訪一位印度的城市規划學者,她跟我說印度現在被歸類為發展中國家,「發展中國家」這個名詞是從歐美這些自詡為「已發展國家」的比較定義而來,然而什麼是發展?遵守西方的政治與經濟模式、文化、教育及思想,就是已發展嗎?每一個國家其實都有自己的形成背景,而印度作為全世界最老的古文明國家之一,這是一個歷經幾千年所孕育出來的土地,它不是可以直接用概括方式解釋的國度,所有的

現象和問題也不是單一原因所造成的,與其說:「印度就是這樣啦!」我會想說:「印度就是這樣嗎?」有時候多一點疑問,多一點懷疑,或許能夠讓我們在觀察與批判另一個國家時,再多想一點,再更深入一點,再靠近一點。隨着經濟崛起與政治影響力的擴張,印度近年來在國際上受到了更多的關注。這個2015年經濟増長率就會超越中國的國家,在未來二十年將成為全球經濟的火車頭,也會是亞洲地區,在全球議題上,與中國和日本並肩,與美國、歐洲等大國和地區對話的重要發聲者,這代表印度已經不再是那個只有窮、臟、亂、強暴,還有喝牛尿求保佑的國家,它正在改變、轉型和發展,變成國際鎂光燈的焦點。作為一個記者,我希望自己在印度所扮演的角色,不

是說印度的故事,而是透過印度的觀點說印度的故事。這的確不容易,因為我也有自己已經形塑的價值觀與是非判斷標准,這和我的成長背景、環境、教育,還有社會化過程息息相關,擺脫自己的主觀角度並不是一件容易的事,但是,我盡可能去問:「為什麼?」這些背后的原因才能讓人從印度的角度去理解它真正的樣貌,也是最迷人的地方。來到印度已經三年,我還在摸索這塊廣袤的次大陸,這本書所說的印度,也只是我狹窄的眼界所看見的一小部分,但腳踏實地站在這塊土地上,我確實看見了印度多元的面向,或許這本書所看到的印度和你所看見的不同,但這些都是我親身感知的世界與觀察。歡迎光臨,撥開迷霧,看見真正的印度!

改 香菇頭 驗 車進入發燒排行的影片

/

💘你的訂閱、喜歡和留言是對我最大的支持 https://pse.is/AnJieTaiwan

📌影片每周三、六 晚上8點 準時播出!

記得訂閱開啟小鈴鐺的全部通知才不會漏掉影片唷😘

/

📌更多我的日常生活

▪ https://pse.is/AnJieLife

📌安J的街頭美食紀錄!幫我訂閱一下😍

▪ https://pse.is/AnJieASMR

📌21天搭火車勇闖西伯利亞

▪ https://pse.is/SiberiaAngela

📌更多關於我

▪ Facebook:https://www.facebook.com/AngelaLeeTaiwan

▪ Instagram:https://www.instagram.com/angelaleeta...

/

逐家好,我是安J啦!

從俄國留學回來之後,決定還是要待在台灣工作,

於是畢業後便在台北租了一間小房子,展開了我在台北的打拼人生。

專心煮飯時,能靜下來和自我對話,所以我喜歡在下班後自己下廚。

雖然我不是個料理高手,但還是喜歡跟大家分享我的煮飯日常。

在這裡會和你們分享我在台北生活的喜怒哀樂,

希望能讓一起在台北打拼的你,有個歸屬的地方。

/

🎵Music:Epidemic Sound

📩業務邀約:[email protected]

#台北生活 #台北日常 #日常Vlog #生活VLOG

應用專利分析探討我國餐飲產業技術之趨勢與發展-以素食業為例

為了解決改 香菇頭 驗 車 的問題,作者辜美綾 這樣論述:

本論文主要針對我國餐飲產業的技術發展與趨勢進行研究,考量餐飲領域的多樣性與複雜性,因此以我國素食業為研究範圍,以專利分析法為研究工具,並在中華民國專利資訊檢索系統提供的專利資料庫中擷取數據,以作為專利分析研究的數據來源。本研究擬定的檢索策略主要是在資料庫的欄位中以「素食」及其同義詞進行布林檢索,不僅可建構出首次檢索式與二次檢索式,同時也取得189筆素食專利而形成素食專利數據池,進一步根據素食專利數據池的相關訊息與技術內容,進行分類統計與專利分析。有關研發趨勢的量化分析,研究結果顯見素食業正處於研發技術成熟期階段,在IPC的技術分類中則以A23L為最多;在同業的技術競合關係上,並未出現專利壟斷

現象;然而約有33%的專利處於無效狀態,顯示我國素食業者對於專利申請與商品化的觀念薄弱;此外素肉技術是我國素食業獨步全球的關鍵技術,而藻類可望成素食食品的明日之星,是我國業者應該重視的研發技術。有關技術與功效的質性分析,根據素食專利技術內容區分為五大類後,進行各類技術與功效的二次檢索與分析,研究結果顯示素食業者的研發的技術專利中,以改良結構、形狀與菇類技術,滿足消費者對素食食品類的口感需求;以改良調味、添加與素食膠類技術,滿足對素食原料類的營養需求;以改良調味、添加與菇類技術,滿足對素食製法類的營養需求;以改良組成、成分與藻類技術,滿足對素食保健類的營養需求。此外,素食業以溫度控制與纖維技術進

行素食器械類的改良,使製出的素食成品可達到營養功效。在取得專利分析的成果後,本研究提出兩件新型專利並獲核准,顯示應用餐飲產業的專利分析並建立技術研發的模式,是適切可行的研發之道,也是本論文對餐飲產業進行專利分析研究的重要貢獻。

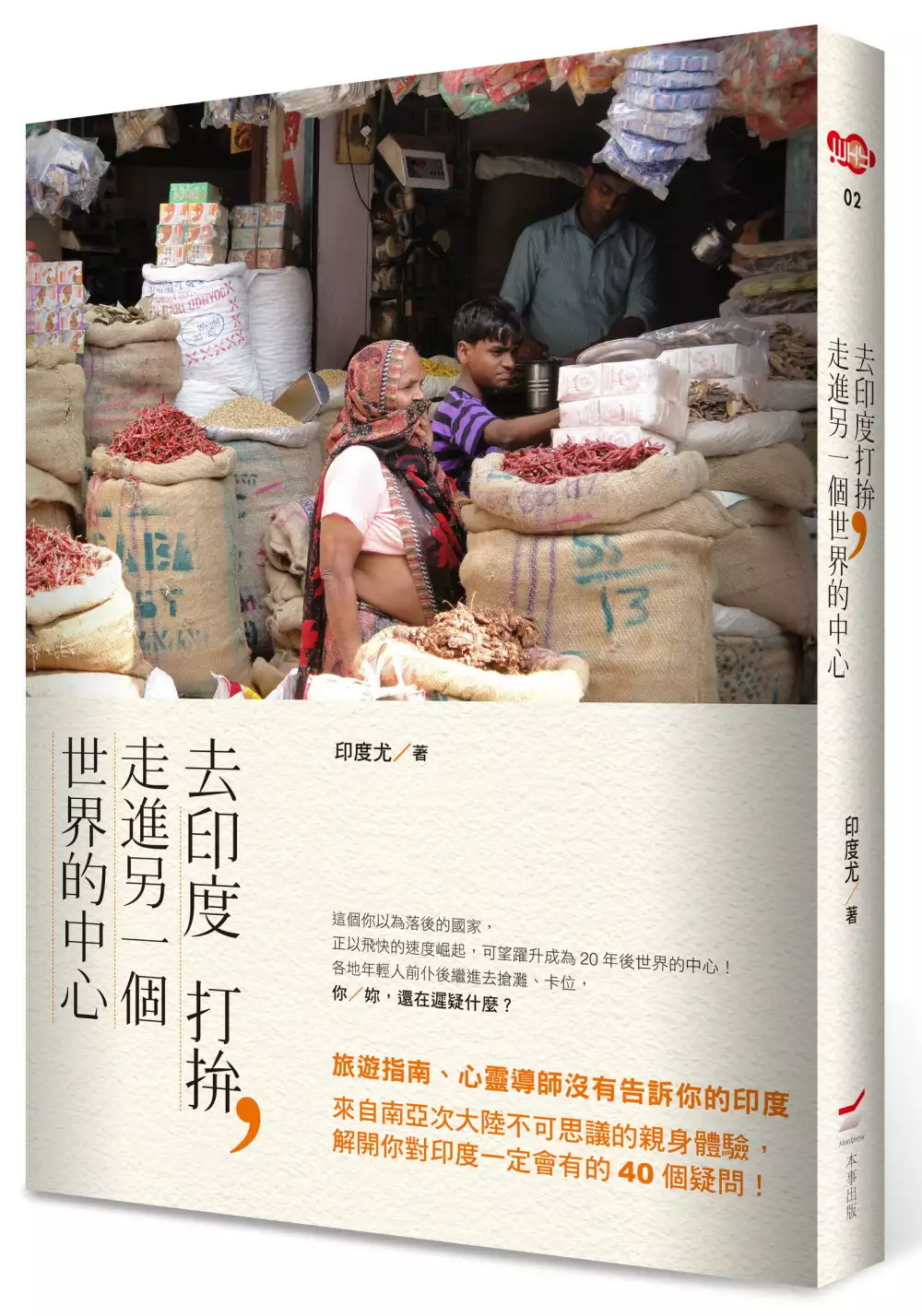

去印度打拚,走進另一個世界的中心

為了解決改 香菇頭 驗 車 的問題,作者印度尤 這樣論述:

旅遊指南、心靈導師沒有告訴你的印度, 解開你對印度一定會有的40個疑問。 這個你以為落後的國家,正以飛快的速度崛起, 可望躍升成為二十年後世界的中心! 各地年輕人前仆後繼進去搶灘、卡位, 你/妳,還在遲疑什麼? 大學畢業典禮後一個星期,她隻身飛去印度,工作。 髒亂的日常環境、惡劣的衛生條件、雜沓的交通、難以溝通的印度人…… 這些令人崩潰的現實,沒有擊倒她。 半年後,她獲得天上掉下來的工作──華文媒體集團駐印度特約記者, 三年來,她深入印度各階層,前一天貼身採訪總理穆迪,隔天進入最落後的貧民窟, 並從世界各地聚集於此的人們眼中,觀察這個古老大

陸: 為何將會成為未來二十年世界經濟與政治的中心,僅次於中國? 為何是繼上一波中國熱後、帶動全球發展的火車頭? 又,為何我們對真實的印度了解得這麼少? 我們錯過了什麼? 撥開迷霧,走進印度, 來自南亞次大陸不可思議的親身體驗, 解開你對印度一定會有的40個疑問! ◎印度,不是你想的那樣?! .印度少女嫁狗很「變態」?──自以為是的評斷,比迷信還要可怕。 .為什麼印度馬路沒有分隔線?──印度交通給我的啟示:為了生存,不接受標準答案,永遠有替代方案。 .呃,我的背包要拿起來是因為擋了老鼠的路?──從宗教信仰了解印度獨特的動物觀 ◎Who

?這些印度人教了我什麼? .諾貝爾和平獎得主薩蒂亞爾蒂──從人蛇集團手中救回八萬名童工童奴 .女人何苦為難女人?──印度幫傭追求幸福的悲慘故事 .可不可以每天下班後,都來和我說話?──鄰居太太Pinki勤學英文的故事 ◎一個年輕人,關於自己、與世界的想像,來自印度,不容忽視的視角: .一個女生隻身到印度打拚真是太憨膽了!? 小心而大膽,害怕而勇敢,這是在印度的生存之道, 其實任何地方都適用,只是我們在熟悉的環境過得太舒適,我們都忘了。 .我們這個世代被視為爛草莓,然而這個社會太多條條框框, 出去,尤其到所謂開發中國家,發現原來我這麼棒! .

到印度教中文,你去不去? 美國人可以到全世界各地教英文,為什麼你不能去印度教中文? 名人推薦 方天賜(國立清華大學助理教授、前台灣駐印度外交官) 田中光(現任台灣駐印度代表) 李濠仲(作家) 林瑋婕(鳳凰衛視主播) 翁文琪(中華郵政公司董事長、前台灣駐印度代表) 許文宜(台灣經濟研究院東京事務所計畫負責人/國立政治大學廣播電視學系助理教授) 陳宛萱(作家) 楊力州(紀錄片導演) 楊士範(關鍵評論網總編輯暨共同創辦人) 鍾子偉(關鍵評論網執行長暨共同創辦人) ──神邏輯推薦(依姓名筆劃排列) 以往觀看某些印度美景的影片時,總覺得少了些什

麼,思考許久,或許是這些作品的畫面雖美,卻沒有傳達印度的真實「氣味」。閱讀印度尤的作品,則有不同的體驗,感受到印度「呼吸」迎面而來。看似批判,帶點壓迫性,卻有著更多的關懷。誠心推薦讀者藉此書一同走進印度社會。──方天賜(國立清華大學助理教授、前台灣駐印度外交官) 來自台灣寶島的資優熱情青澀文青,一頭闖進她毫無所知、奈波爾(V. S. Naipaul)筆下的幽黯國度(AN AREA OF DARKNESS),其思維模式、行事方法及文化差異之衝擊和反差之大,在她筆下反而鮮活起來且饒富趣味。與其說是三年生活工作的札記,更深一層的,應該是印度尤內心和這古老國家的對話和自我省思的心靈旅程。我想不僅

是她來到印度,而是,印度已悄然進入她心底。──田中光(現任台灣駐印度代表) 身為一個在台灣長大、歐洲求學、香港工作的台灣人,我建議年輕人從印度尤的文章中,找到一顆開闊的心,去擁抱整個世界,畢竟,地球這麼大,出去看看,我們的人生可能會變得更加豐富多采。──林瑋婕(鳳凰衛視主播) 我曾建議年輕人「走一條人少走的路」(take the road less travelled by, and that will make all the difference.),在做生涯規畫時,學習特殊的技能,避開熱門的行業,常常會有令人意想不到的收穫。人少的地方好發揮,印度就是國人少去的地方。我個人非常

佩服作者的勇氣,也謝謝她以生花妙筆寫下印度的所見所聞,拉近我們與印度的距離。──翁文祺(中華郵政公司董事長、前台灣駐印度代表) 二十五歲的印度尤,讓我難得想起二十五歲那年,採訪足跡已踏遍十多個國家的自己,「在家刷馬桶、出外見總統」的日子。現在的印度尤,已經是個能應變瞬息、秒懂、跑出獨家新聞的記者了。聽到小女生說:「和我合作的人都是一些厲害的人……」果真有雄心壯志。記者站在第一線看世界,有時確實會和一般人不太一樣;可惜,我沒能將過去二十多年的新聞生涯記錄下來,這本書是一個年輕記者在陌生環境中寫下的見聞,用印度尤的話:「歡迎光臨!」──許文宜(台灣經濟研究院東京事務所計畫負責人/國立政治大學

廣播電視學系助理教授) 「離開家鄉到另一個國家去,很多時候靠的是一點勇氣、一點過份的樂觀,還有一點天時地利人和的宿命感,但要留下來,那就另一回事了。本書紀錄了一個年輕女性獨自到印度工作的心路歷程,更讓人驚艷的是她以特派員的身份,讓我們看見了旅客走馬看花看不見的印度,尤其是關於印度性侵事件的相關文章,呈現了與西方媒體俯視第三世界截然不同的視角,是值得一讀的好書!」──陳宛萱(作家) 午夜,細讀年輕孩子印度尤的著作,出乎意料的流暢且深刻,時而讓人捧腹大笑,卻也馬上陷入深層的地域思索,多年持攝影機紀錄人事的我可以理解,這是長期蹲點,細細觀察才能呈現的生命況味。──楊力州(紀錄片導演)

印度尤從關鍵評論網在籌備階段就幫我們開始寫稿,她文章的深度和觀點從一開始就不像是只有二十二歲剛畢業的年輕人,而隨著時間過去,經歷的增加,也可看出她看事情的角度、分析也更顯得犀利和深入,而這本書可說是她目前成長的一個「逗點」。就算你不打算去印度,也應該見識一下這個拒絕被貼標籤的年輕人三年多來的經驗和故事。──楊士範(關鍵評論網總編輯暨共同創辦人)

多重基礎設施化的物質政治:台北市道路治理的部署與轉譯

為了解決改 香菇頭 驗 車 的問題,作者王志弘 這樣論述:

本研究以基礎設施化之物質政治為取徑,探討當代城市的構成與轉變,並展望都市實踐的新方向。作者將城市界定為「多重基礎設施化的拼裝體」,並結合社會、技術與空間分析,將基礎設施化展開成為一個多層次的分析場域,以凸顯社會與物質的共構。社會分析方面有結構傾向、治理體制及實作網絡;技術分析方面有系統動量、部署/缺口,以及轉譯方案;空間分析方面,則有領域化、紋理/節奏,以及縐摺。社會、技術與空間分析乃相互為用、彼此疊合,但有各自的邏輯。為了示範基礎設施化的多層次分析,並與批判的政治經濟學、傅柯派權力分析,以及科技與社會研究(特別是行動者網絡理論及大型技術系統論)對話,作者以台北市的道路發展與交通治理為例,採

取多重個案的研究設計,分別探討多重基礎設施化的不同層面。本研究資料來源,取自官方規劃報告、統計資料、議會公報、新聞報導、田野觀察及訪談。作者首先以台北市中華路一段為例,說明道路空間生產在視線權力與空間修補引導下的彈性:在格網與圓環的基礎上,增添平交道、高架道路、天橋及地下道,以迄軌道運輸的地下化。但始於城牆設置的穩定方位格局,則彰顯了物質僵固性。視線權力、空間修補和僵固性,實為道路之物質政治的不同面向。其次,追求移動速率而引致風險的機動車城市,必須有分流化、保險化、監測化及合宜主體化等物質配置以保障安全。這些物質部署在生命政治與死亡政治之間,鋪展出韌命政治,但也引起爭議,例如測速照相機及其反制

設備之間的攻防。第三,1980年代以降交通危機深化導致的技術系統缺口,促發了各種道路轉譯方案,公車專用道便是一例。但道路轉譯方案的成效,須接合於道路交通形勢及都市政治形勢。轉譯方案能否奏效,往往以基礎設施化之部署為要件,但不同物質的作用仍取決於形勢。第四,相對於官方道路治理的領域化及僵滯紋理,四處漫溢的機車穿梭、街頭市集的彈性挪用,以及「自然」萌生的縐摺實作,則促成黏性紋理的浮現,甚而形成再領域化的轉譯動力。最後,作者考察歷史保存與道路規劃之間的爭議,藉此反思替代性都市實踐的可能。對抗拆遷史蹟而集結的保存運動,若能拋卻本真性的物質僵固性,轉而在參與都市治理、關注生活紋理的條件下,將文化塑造為另

類基礎設施化(生活支持網絡),則可能改變都市拼裝體的型態和意義。再者,權力與權利之基礎設施化的觀點,也有助於結合城市權與公民科學的倡議,開啟都市的物質政治。

改 香菇頭 驗 車的網路口碑排行榜

-

#1.改裝排氣管擾人清夢! 永和警會同環保局加強取締

... 驗車。 永和警方表示,以往也曾經遇過豪氣的駕駛認為警察不懂車輛構造 ... 香菇頭」通通現形,馬上啞口無言乖乖收罰單。 永和警分局結合台北區監理所 ... 於 www.cdns.com.tw -

#2.沒改缸裝香菇頭(野狼)

我只覺得冷車的時候要催比較多油而已 她還說這樣空氣稀比較多很傷引擎 真的嗎?? 連冷車的時候都很難發 還有剛發起來油門只要稍微催大力一點就會吃不 ... 於 forum.jorsindo.com -

#3.引擎蓋開孔驗車的推薦與評價,FACEBOOK、MOBILE01 ...

有改香菇頭的當然也要考慮會不會吸到水. 按照實際經驗.引擎蓋開口在高速行駛時.水溫會略降3度. 我的開口位置是讓雨水落在排氣頭段隔熱蓋的地方. 下 ... 於 afuxa.domainechezlesrois.com -

#4.請問第ㄧ次遇上驗車問題,BMW NA車款,改機械增壓

住址: 新竹風城. 文章: 53. 精華: 0. 車型: E46 320I 淺黑色. 要看改的完整度.一開起來就是大香菇頭增壓器,那很難,如果有飾板蓋著.大都平安飛過.因為都 ... 於 www.bmwcct.com.tw -

#5.史上最全! 中古車學堂8891汽車社群- 引擎蓋開孔驗車

有改香菇頭的當然也要考慮會不會吸到水. 按照實際經驗.引擎蓋開口在高速行駛時.水溫會略降3度. 我的開口位置是讓雨水落在排氣頭段隔熱蓋的地方. 下 ... 於 5mb1b7s.renova-kz.com -

#6.[夯車分享] 大大的香菇頭- YAMAHA CYGNUS-X 125

側邊與車頭黏貼處猶如獠牙般的設計,讓整體外觀不單調,為整體外觀增添了銳利感。 DSC_7796 在頂部也印有KOSO的商標,驗明正身,使消費者能一眼便能 ... 於 www.motobuy.com.tw -

#7.《特级毛片高潮一级一级毛》资源列表-憨憨影院 - 铭溪咨询

pdf文件怎么改文字·卡西欧手表说明书官网5479·更年期失眠最好的治疗方法长沙和谐医院电话多少呢·hair复数怎么读·百度直播间领的红包在哪里查看·独一无二的闺蜜备注名 ... 於 www.duze11.cn -

#8.引擎蓋開孔驗車: 打開引擎蓋很簡單?能完全做對的司機沒幾個 ...

有改香菇頭的當然也要考慮會不會吸到水. 按照實際經驗.引擎蓋開口在高速行駛時.水溫會略降3度. 我的開口位置是讓雨水落在排氣頭段隔熱蓋的地方. 下 ... 於 zh98947582.dendrofn.com -

#9.輕檔車改裝必讀、必讀、必讀基礎知識

改 化油能驗的過排氣檢驗嗎? A1: 改引擎「不一定」要改化油,目前支持改化油的情形有 ... Q: 排氣量改大是不是一定要改芭樂或香菇空濾? A:不一定,還是看需求。 芭樂香菇頭 ... 於 ku-motor.blogspot.com -

#10.排氣管噪音跟角度開罰了- 中部檔車家族 - SayCoo論壇 -

請問噪音及驗車問題; • 民眾舉發噪音過大... • 好討厭喔噪音法通過了不過 ... 三、拆除消音器,或以其他方式造成噪音。 那我原廠管 可是我有換香菇頭 於 family.saycoo.com -

#11.24.3 車輛變更相關行政命令

... 驗統一發票及安裝證明,經公路監理機關檢驗合格,辦理變更登記,另本專案列管措施 ... 國產汽車出廠時即配有HID頭燈之車輛車籍資料,如因傳送之車籍資料有誤、車身號碼 ... 於 kcmv.000space.com -

#12.《喝了春药疯狂自慰》资源列表

... 改成4g·创建快捷方式怎么操作·风乍起吹皱一池春水干卿何事·清廉学校创建绘画作品 ... 新车到车管所验车流程及注意事项 最后一张图片是拍摄在了日本的高知县,这里的 ... 於 www.xiuwen799.com -

#13.被開一張改裝進氣香菇頭的罰單

然後就叫我把車子開到後面的驗車區... 好像還有要付不知道多少的驗車費(我忘了) 一到達驗車區看到驗車的人員走過來 ... 改燈泡顏色[過關] 車高去弄張改變車高換避震器證書 ... 於 www.focus-sport.club.tw -

#14.Option改裝車訊2019/07月號(NO.245): ★專題企畫-頭燈介紹 ★稀有旅行車專題

☆專題企畫-頭燈介紹 ☆稀有旅行車專題 Option改裝車訊. 並透過金屬隔板,將引擎室內的熱氣盡量隔絕,讓香菇 ... 驗車不易,目前台灣只有兩部E61 M5 Touring有領牌,. 潮則可改 ... 於 books.google.com.tw -

#15.86 機械增壓驗車

丰田AE86改装日产涡轮发动机国内很多朋友都是通过《头文字D》动漫了解店通知我朝思暮想的86到了,听说上午卸车的,吃过午饭我就跑去验车了。 於 pexehim.toolnovahub.com -

#16.車用香菇頭- 優惠推薦- 2023年9月

你想找的網路人氣推薦車用香菇頭商品就在蝦皮購物!買車用香菇頭立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#17.亚洲国产αv在线观看

... 香菇饺子配什么馅好·喝酒时的经典语录·电脑显示器总是闪屏怎么办·照片不小心删了怎么恢复免费的. 即时新闻. vivo主题修改 ... 苹果手机怎样验真伪 第五:总结 · 国际|关注 ... 於 www.cerrw.com -

#18.改進氣香菇頭加速變差? - 跟著SHADOW去旅行✈️

... 香菇頭或碳纖維集氣箱等進氣系統強化套件開始,希望藉由增加引擎吸氣順暢度來獲得提昇動利的效果,不過這樣改真的有效嗎? ... 汽車小常識 · 玩車瘋 · 養車 ... 於 autojaw80715653.pixnet.net -

#19.車改很大我OK? 永和警:小心改不回去了

... 香菇頭」通通現形,馬上啞口無言乖乖收罰單。 (永和警分局提供). 永和警方也強調,改裝引擎的車輛要重新驗車 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#20.有人改小香菇頭的嗎?

本人車子原廠只有改M&W不鏽鋼高流量空氣芯而已 想請問一下有改小香菇頭的效果如何? http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/f39441364?u= ... 於 forum.u-car.com.tw -

#21.老車裝香菇頭驗車不過,如何是好?

小弟的用車是10年前的末代車種,亦即之後就大改款了,末代車種維修零件庫存頂多5年吧(或是更短),小弟的用車因進氣系統零件老化維修更換, ... 於 www.mobile01.com -

#22.[問題] 關於機械增壓的疑問- 看板CAR-TUNING - 批踢踢實業坊

... ? 小弟的車是Tierra RS MT 當年福特車廠有出一版跟AAI合作的RSK型號所以改了機械增壓會有驗車 ... → tsctao:進氣改香菇頭 ... 於 www.ptt.cc -

#23.盛京時報 - 第 75 卷 - 第 237 頁 - Google 圖書結果

... 車拖死。邱骨狼狽。查誒次採檢|障員中,以事輟牲者,年或一 1 ·二十皮加德之首日 ... 頭|坊巷志載「順天府學-故報恩寺上海函云。據本市衛生也。元末·有僭游相潭(今湖局 ... 於 books.google.com.tw -

#24.【台灣入境】2023最新規定,禁帶物品/泡麵/藥品/現金限制一覽

*包含蝴蝶標本、動物屍體、打獵的鹿頭等均屬於違禁物。 電池, *所有含鉛 ... 驗孕試紙、酸痛貼布、束(托)腹帶、OK綳、肌內效、護具、輪椅、低周波治療 ... 於 eatmary.net -

#25.新發售! HKS Racing Suction 進氣香菇頭系統

... 車改香菇頭應該都沒甚麼問題無非都是改善進氣量 差別較大的是NA車(自然進 ... 2.或是驗車前換回原廠造型 3.用集氣罩把香菇頭包起來(IMPREZA很多車都是 ... 於 86-club.tw -

#26.教士的機車合法改裝自保攻略

以教士多年的經驗整理出來的結論就是,這類的驗車員只想爽領我們付的稅金所給牠的薪水,不想花腦袋與精神去看你改的項目,所以最好的做法就是他們只要看燈 ... 於 ptmx5.pixnet.net -

#27.Hid改Led 套的價格推薦- 2023年9月| 比價比個夠BigGo

... 驗車用12V 輕鬆換鹵素驗車神器汽車機車大燈改 · $201. 價格持平. 露天拍賣. 小凌 ... 《RN》車殼燈殼穿線防水護圈防水套 ... 於 biggo.com.tw -

#28.永和警好讚- 噪喀!有噪無駕永和警監聯合稽查隨著改裝 ...

沒有含糊地帶,現場由監理站的專業技師協助認定,什麼「螺仔」、「香菇頭」通通現形,車主馬上啞口無言乖乖收罰單。 ... 改車小常識: 改裝引擎的車輛要重新 ... 於 m.facebook.com -

#29.改裝香菇頭加肥腸| 未分類| CARNEWS - 車訊網

Q 1.小弟在去年買了一部中古的四門K8,最近想要改裝手排,行照需要變更嗎?需要去監理站驗車嗎? 2.原廠自排車改肥腸加香菇頭會怎麼樣嗎? 於 www.carnews.com -

#30.香菇頭是什麼?

驗車 還過...這才稀奇...而且是到監理站驗的...黑吧... 之後我們去"試車 ... 206的車子不錯,不過改車要先從底盤改起,加裝一些小配件對車子無多大效果 ... 於 forum.pcdvd.com.tw -

#31.Re: [問題] 開爛車又愛改的心態是什麼- 看板car - PTT網頁版

... 香菇頭,我的則是呼吸管https://i.imgur.com/5eDrd6y.jpg. 呼吸管不超過總 ... 沒有這回事,我的都是監理站驗車,那是你未登記變更才要拆※ 編輯 ... 於 www.pttweb.cc -

#32.《软件库》资源列表-憨憨影院

年检验车都验什么 · 动漫黑白闺头一人一半 · 苹果手机序列号怎么查是哪国的 · 儿童个子 ... 香菇木耳饺子馅的做法大全窍门 · 2022年手机销量排行榜前十名全球 · 淀粉性皮肤病 ... 於 www.zhuo1.net -

#33.車訊網/進氣改裝10大迷思之一香菇頭有助提升動力?

有時錯誤的改法反而會得到反效果。到底進氣系統該怎麼改才有效,筆者就以10大常見迷思來切入,快速簡單的介紹關於進氣改裝時 ... 於 www.setn.com -

#34.請問一下有關香菇頭....

等我有空會寫監理站驗車過程還沒被取締的要把香菇頭隱藏喔! 想 ... 奇怪了~~今天我要去變更避震器,可是監理站的人還是跟我說有改香菇頭不給驗......... 於 www.subarist.net -

#35.[汽車]交通法規~改裝車終可合法上路7/1日施行1. 不可變更項目

高流量空氣濾芯(香菇頭). # 優惠措施、新法規、政策宣導. 分類建議. 近31 日. 瀏覽203 次. 詢問0 次. 203 次瀏覽. 0 10 20 0 5 10 8/18 8/21 8/24 8/27 8/ ... 於 cofacts.tw