政大 教育系 師資生的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦余民寧寫的 教育測驗與評量:成就測驗與教學評量(第四版) 和提摩西.沃克的 像芬蘭這樣教:快樂教、快樂學的33 個祕密都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自心理 和遠流所出版 。

國立臺北教育大學 教育經營與管理學系文教法律碩士班 周志宏所指導 徐景平的 修復式正義運用於校園關係霸凌事件處理之研究 (2020),提出政大 教育系 師資生關鍵因素是什麼,來自於修復式正義、關係霸凌、恢復性實踐、和解圈。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 教育政策與行政研究所 陳佩英所指導 陳汶靖的 一所普通型高中課綱轉化與展化學習之研究-從文化歷史活動理論取徑 (2018),提出因為有 十二年國民基本教育課程綱要、課綱轉化、展化學習、文化歷史活動理論的重點而找出了 政大 教育系 師資生的解答。

教育測驗與評量:成就測驗與教學評量(第四版)

為了解決政大 教育系 師資生 的問題,作者余民寧 這樣論述:

本書不僅可以作為資深教師在進行「教學」與「評量」時的參考工具,亦可以幫助初任教師做好如何自編成就測驗、如何進行試題與測驗分析和診斷,以及如何應用在改進教學評量上。 全書分成十三章,以簡明扼要的範例說明,介紹教師自編成就測驗的原理原則及如何進行教學評量的方法,期望讀者能夠循序漸進,習得如何編製、分析與應用成就測驗的精髓,並且奠定教學評量的良好基礎,作為日後研習更高深測驗理論之準備。

政大 教育系 師資生進入發燒排行的影片

政治大學化南新村位於北市文山區新光路一段65巷1至93號,興建於1960年代,曾住過多名政大教授,保留初期政大復校的教育文化記憶;建築群分為甲、乙兩區,住宅為二層樓加強紅色磚造雙拼建築,建物內部空間精簡,反映1960年代經建條件,而區間留設小公園,形成極富特色的鄰里景況。

不過,由於政大學院空間不足,校方擬在化南新村興建法學院大樓,當地居民反對,向文化局提報文資,訴求全區保留,文資委員也多次前往會勘

聚落建築群修復及再利用辦法

中華民國106年7月27日文化部文授資局綜字第10630079121號令訂定

第一條本辦法依文化資產保存法第二十五條第二項規定訂定之。

第二條聚落建築群之修復及再利用,應基於文化資產價值優先保存之原則,並保存主要紋理、原有建築式樣、風格與外在形貌或重要之開放空間、環境與景觀。

第三條聚落建築群修復及再利用,應符合其聚落建築群保存及再發展計畫之規範,優先保存聚落建築群原有生活形態與無形文化。

第四條聚落建築群修復及再利用,包括下列標的:

一、聚落建築群之建築、構造物。

二、聚落建築群整體空間紋理。

三、聚落建築群保存再利用之必要公用設備、公共設施。

第五條聚落建築群修復及再利用,其辦理事項如下:

一、修復或再利用計畫。

二、規劃設計。

三、施工。

四、監造。

五、工作紀錄。

六、其他相關事項。

第六條前條第一款修復或再利用計畫,應包括下列事項:

一、依據保存及再發展計畫之保存強度分區、分級設定,擬定修復或再利用範圍及內容。

二、現況調查,包括擬修復或再利用範圍內建築物群之環境、景觀、結構、構造與設備、損壞狀況及其他相關事項之調查。

三、文化資產價值與再利用適宜性之評估,原有建築形式工法之調查。

四、景觀維護方針、修復或再利用原則、方法之研擬。

五、必要之現況測繪或圖說。

六、修復或再利用所涉建築、土地、消防與其他相關法令之檢討及建議。

七、依古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群建築管理土地使用消防安全處理辦法第四條所定因應計畫研擬之建議。

八、修景、環境設施整建整備、防災系統設施之設置建議。

九、修復或再利用實施期程及經費概估。

辦理修復或再利用計畫,應置執行主持人一人,並應具開業建築師、相關執業技師或經依法審定之相關系、所助理教授以上資格。

第七條第五條第二款規劃設計,應依前條修復或再利用計畫為之;其內容應包括下列事項:

一、必要調查之資料整理分析。

二、規劃及設計方案之研擬。

三、現況之測繪、圖說繪製及必要差異分析。

四、必要景觀與設施保存之設計。

五、必要之結構安全檢測及補強設計。

六、施工說明書之製作。

七、工程預算之編列。

八、依區域計畫法、都市計畫法、國家公園法、建築法、消防法及其他相關法規適用之檢討。

九、依前條第一項第七款之建議研提之因應計畫。

辦理規劃設計,應置執行主持人一人,並具開業建築師或相關執業技師資格。

前項所定之開業建築師或相關技師,其參與執業之範圍,應依建築法、建築師法及技師法之規定辦理。

第八條第五條第三款施工,應包括下列事項:

一、原有構件、文物種類及數量之統計。

二、各項現況之清理、清點、核對及設計書圖與現況不符事項之記載。

三、依修復原則及設計書圖執行各項保存、修復及仿作等工作。

四、有關施工之傳統匠師或專業技術人員、重要分包廠商與設備商資格文件及名冊之備置。

五、修復構件之量測及彙整。

六、原用材料之保存、修復或更新及品質之管理。

七、原有文物、重要風貌、設備保護措施之執行。

八、施工中因重大之發現所為對業主之通報。

九、依古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群建築管理土地使用消防安全處理辦法第六條第二項規定,將竣工書圖及因應計畫送土地使用、建築及消防主管機關建檔。

施工廠商於第五條第三款施工中,應置工地負責人,並依其他法令或契約規定置相關人員。

第九條聚落建築群修復及再利用之施工工地負責人,應具備下列資格之一:

一、具一年以上古蹟、歷史建築、紀念建築或聚落建築群修復或再利用相關工程經驗。

二、參加中央主管機關自行或委託其他機關(構)、學校或團體辦理之古蹟修復工程工地負責人訓練,並取得結業證書。

前項修復或再利用工程經費達新臺幣五千萬元以上者,並應領有營造業法所定工地主任執業證。

工地負責人於施工期間,應確實到場執行業務。

第十條聚落建築群修復或再利用工程內容中,其保存強度分級高者,原有建築與景觀形貌,應由具備傳統匠師資格者施作。

第十一條第五條第四款監造,應包括下列事項:

一、施工廠商辦理之原有構件及文物種類、數量統計之監督。

二、清理、清點、核對各項現況之督導,並查對設計書圖與現況不符事項及其後續之建議。

三、傳統匠師或專業技術人員、重要分包廠商及設備廠商相關資格文件之查對。

四、對施工廠商執行修復構件量測成果之校驗。

五、施工廠商辦理原用材料保存、修復或更新與品質管理工作之督導及查驗。

六、施工廠商執行原有文物保護措施之監督。

七、施工廠商依修復原則及設計書圖,執行各項保存、修復及仿作等工作之監督。

八、施工廠商現況施工中重大發現提報之查對及建議處理。

九、施工廠商依第八條第九款規定,辦理竣工書圖與因應計畫建檔之協助及督導。

第十二條第五條第五款工作紀錄,應包括下列事項:

一、修復或再利用範圍之建築物群之環境、景觀、構造與設備、損壞狀況施工前後修復狀況之紀錄。

二、參與施工人員與匠師施工過程、技術、流派紀錄及其資格文件。

三、採用科技工法之實驗、施工過程及檢測報告紀錄。

四、修復工程歷次會議紀錄、重要公文書、工程日誌、工程決算、驗收紀錄及其他必要文件之收列。

五、修復成果綜合檢討與建議。

第十三條聚落建築群修復或再利用工程之進行,應受主管機關之指導監督。

前項指導監督,主管機關得邀集機關、專家或學者召開工程諮詢或審查會議。

前項諮詢或審查會議,得為規劃設計之審查、協助審查廠商書件、指導修復工程進行、審查各項計畫書圖及其他必要之諮詢。

第十四條因應聚落建築群之特殊性或非屬聚落建築群整體性之修復或再利用者,經主管機關審查核定後,其修復及再利用得依實際情形簡化,不受第五條至第十二條規定之限制。

第十五條本辦法自發布日施行。

修復式正義運用於校園關係霸凌事件處理之研究

為了解決政大 教育系 師資生 的問題,作者徐景平 這樣論述:

本研究目的以「修復式正義」增訂於《教育基本法》,運用於校園生活圈容易隱而不見與區辨模糊的「關係霸凌」,在法規與政策實踐上執行有據;透過國外教育單位、學校在修復式正義執行上的相關說明、文獻分析的方式。本文分為六章,從緒論到介紹修復式正義的起緣與發展脈絡,校園的關係霸凌發生率和被輕忽,我國現況推展的探討與學校法規、組織、個案心理影響,以及最後的結論和建議。 研究動機為某大學宿舍發生的事件,數人對具性別氣質的男同學施以「關係霸凌」侵犯;在「關係霸凌」實證數據研究,雙方在事件中恥辱感的過程、情商技能的課程教學、全校的安全信任感建立,均可影響學童的學習參與和同儕情感關係;研究追溯了「毛利人」傳統

習俗的起緣與核心價值,亦概述了修復式正義概念 (RJ) 和實踐 (RP),由聯合國至歐盟 (CoE) 及各區域的推展於刑事司法和學校。 紐西蘭相關單位制訂的《PB4L指南手冊》作為我國推行參考,目的是修復事件後所造成創傷的「實踐程序」與事前干預,藉由「和解圈」會議模式提供參與人員;讓犯事者承認自己在這件事情上的錯誤,在勇於承擔上給予支持和尊重;受凌者表達傷害後的心境,接納道歉與補償的方式修復,並以健康的身心重新融入校園的生活學習圈和同儕社群。對《教育基本法》、《校園霸凌防制準則》、《刑事訴訟法》增訂第七編之三,與學校懲戒規範的條款應基於教育思維的模式,強調關係霸凌乃是人際情感關係的問題,以「

修復式正義」的運用平衡人與人之間的情感關係。 研究建議:一.教育層級,明確定義修復式正義的實踐以教育系統為政策,即主管權責和指南手冊,具體規定於《教育基本法》;二.修復式正義實踐的和解會議,應優先運用於霸凌類別的「關係霸凌」之處遇事件解決;三.組織的整併和師資的概念培訓運用,以免各司其職時削減了在實踐修復式正義的實質果效。

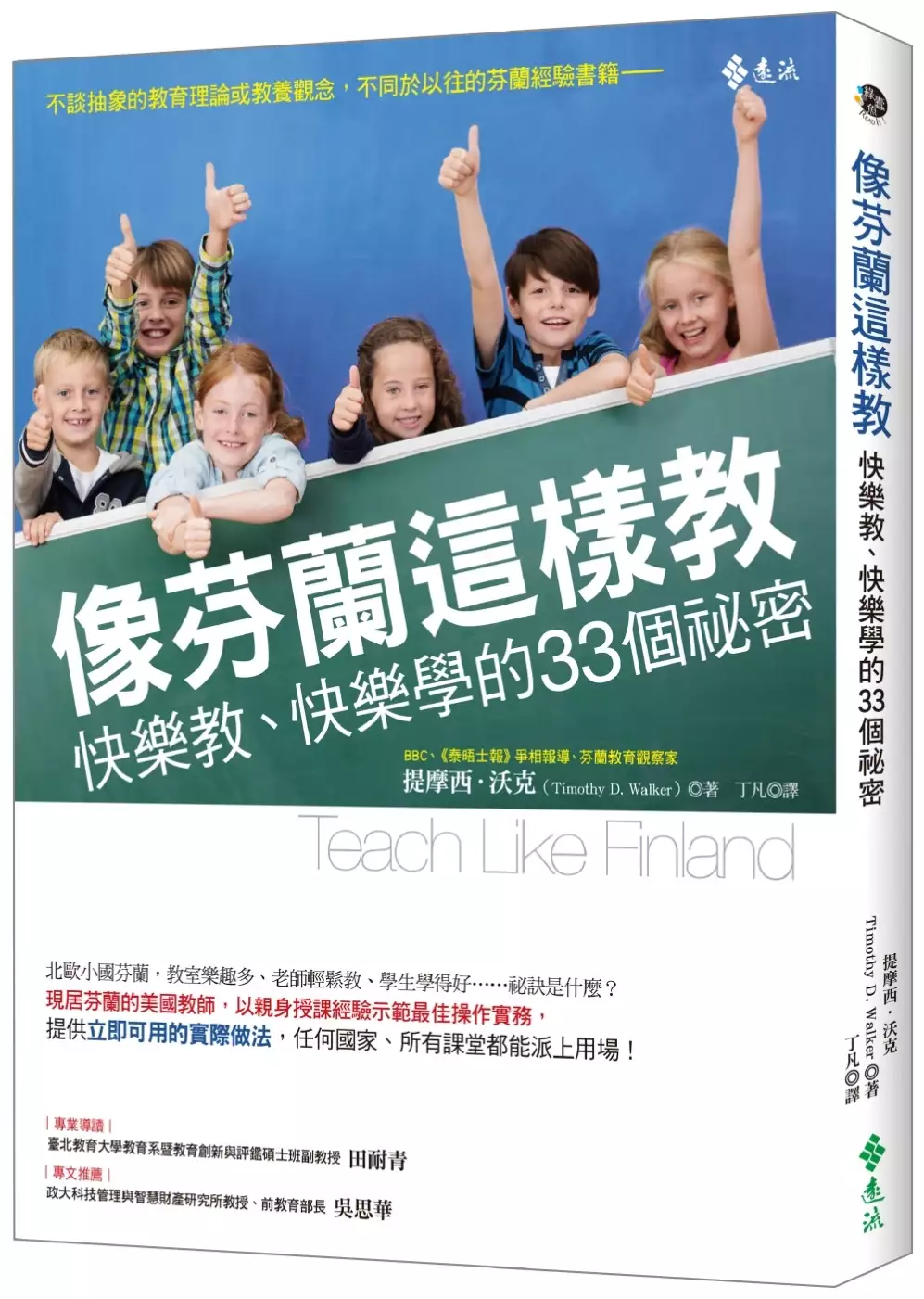

像芬蘭這樣教:快樂教、快樂學的33 個祕密

為了解決政大 教育系 師資生 的問題,作者提摩西.沃克 這樣論述:

2001年,芬蘭15歲學生在國際學生評量(PISA)名列第一。 直到今日,奇蹟般的芬蘭教育仍令全球嘖嘖稱奇—— 教室樂趣多、老師輕鬆教、學生學得好……祕訣是什麼? 在臺灣教書,每天趕進度、拚成績,回家還得備課……你,也累了嗎? 本書作者沃克是美國教師,同樣曾被教學壓力逼到超崩潰, 直到2013年隨著妻子遷居芬蘭,並於當地小學任教,才重新看見希望。 四年多來,沃克憑藉過去在美國的教學經驗,與芬蘭學校兩相對照, 歸納出5大重點,以及33個快樂教、快樂學的實用策略, 可套用在任何課堂,甚至另一個國家的教育體系,絕不是只在芬蘭適用: ◎首先,於課堂內外營造幸福感:

‧充分休息、準時下班(每天6小時),教學或學習者都更有動力: 在芬蘭學校裡,老師和學生每個小時都有15分鐘的休息時間。 老師都在休息室喝咖啡、聊天、翻閱雜誌,理由只有一個:讓大腦休息。 ‧教室空間營造,同樣力求極簡:空白牆面越多,學童就越能保持專注; 此外,芬蘭超注重空氣流通,室內多一個學生都不行,為什麼? ‧想讓孩子更親近大自然,可以分三階段進行: 走出戶外之前,先把大自然帶進教室裡。你可以怎麼做? ◎接著,打造歸屬與自主感,把樂趣帶進學習裡: ‧想凝聚學生向心力,你得強化班級裡的歸屬感: 每天早上可和學生握拳互擊、握手、拍掌,藉此培養默契。

這麼做不但能讓孩子覺得自己受到重視,還能預防霸凌問題。 此外,芬蘭教師認為,開學頭幾天最需要保持鬆散,為什麼? ‧自主是學習的最大樂趣——就從讓學生自己上下學開始: 教師從一開始就給予自由,提供更多低風險的學習機會,例如: 閱讀一本超過孩子閱讀程度的書,或是解決極為複雜的數學問題。 ‧芬蘭也用教科書上課(極少開電腦)、期末照發成績單, 卻仍讓學生享有高度學習自主權,怎麼辦到的? ◎最後則是心態調適,你得擺脫競爭心,以「互助成長」為目標: ‧芬蘭教育鼓勵學生(教師也需要)追求「心流體驗」,而非競爭: 當人們極度專注,自我就會消失、時間快速流逝,致

力做出最佳表現。 ‧教師之間也可互助合作,藉此培養豐足的世界觀,例如: 偶爾邀請具有某領域專長的教師到班上講課,向專家學習。 此外,面對來自上級、家長、學生的挑戰, 做老師的更得「臉皮厚一點」,以專業人士自居,怎麼做? 不同於以往的芬蘭經驗書籍,本書不談教育理論或教養觀點, 提供立即可用的實際做法,任何國家、所有課堂都適用! 現在就透過這33個課堂策略,體驗芬蘭教育帶來的樂趣與改變。 來自臺灣的迴響(依姓氏筆劃排列) 「在我看來,這本書中揭示的芬蘭教育氛圍:幸福,喜悅,快樂,來自於一種合作共好的豐足心態——不論師與生,這樣的氛圍來自於:專業的師資培育、

專業的在職支持系統、專業的中層教育領導人,專業的……而這恰恰是臺灣預計於108年實施的《十二年國民基本教育課程綱要總綱》能否實踐的最大挑戰,誠摯推薦這本可以解惑開眼的好書。」——南投縣爽文國中教師、2017GHF教育創新學人獎得主/王政忠 「這個時代的臺灣,我們都好希望能夠大口呼吸。然而,呼吸到真正新鮮空氣的機會卻越來越得碰運氣。教育現場一同學習的師生,正如本書中的一句話:『我需要打開窗子。』需要有新鮮的空氣流進來;老師需要足夠的喘息時間,讓靈感及活力流進來;走跳在節奏快速臺北的家長們,需要呼吸,好讓對學習評比,成功與失敗的要求流動起來。華德福教育無他,也在一吸一吐之間取得平衡;在學習

主體(孩子、家長、老師)的內在與外在變動快速的環境間保持平衡。我們不能越活越小、越封閉。打開窗子吧!讓廣大無垠的世界流進來。」——臺北市同心華德福實驗教育機構執行長/王振叡 「快樂是什麼?教育改革的目的又是什麼?這幾年教育圈的夥伴紛紛到芬蘭去取經,又為的是什麼?這本書提供了第一線教學現場的訊息,讓我們得以一窺芬蘭課堂的真實樣貌。因為作者具有美國教師的經驗,藉由觀察、比較,藉著一連串的認知衝突,調適和省思,讓讀者在這樣不同文化脈絡、不同價值選擇下,也能回看自己的教學思維,想一想快樂教快樂學的祕訣!數位化時代下的教師,如何營造一個幸福、歸屬、自主、有技巧、有樂趣的課堂?如果你也想得到答案,

請試著『像芬蘭這樣教』,相信你能找到教學的幸福感喔!」——臺北市永安國小校長╱邢小萍 「全球化競爭、人工智慧等浪潮改變了世界,也加深了父母師長的焦慮,於是全世界都陷入教育改革中,但美國的教改造成增加考試與學習壓力,而臺灣的教改則產生了許多程度有問題的大學生。我們究竟該自由開放,還是必須要求具備一定的學習能力,讓孩子有競爭力?看了《像芬蘭這樣教》,應該就會豁然開朗。師長只要採取一些簡單又有效的做法,就可以找回孩子的學習動機,成就既快樂又有效的學習。本書值得每個關心孩子,關心教育的人參考。」——牙醫師、作家、環保志工/李偉文 「任何一位在意學習效果的教師,都該好好閱讀此書,你會從中

找到共鳴或新靈感。作者在書中印證了用心於教育的教師在教學現場的心得,還提供了當國家或社區環境不同時,教師普遍可利用相同的原則。尤其,書中強調創造提供學生覺得幸福與歸屬的學習環境,正是臺灣教師面對新世代學童們需要的新體會和建議。作者提出『幸福』、『歸屬』與『自主』三大要素作為教師(尤其是國民小學教師)班級經營的關鍵要素,並針對每一要素提供適用技巧。這是一本令人讀起來興奮、巴不得趕快開學,極具感染力的作品。」——輔大教育領導與發展研究教授、教育部前政務次長/林思伶 「閱讀提摩西.沃克《像芬蘭這樣教》時,腦中浮現的是我數次造訪芬蘭教育現場的景象,以及2016年8月底,百齡六位老師從赫爾辛基的

中學駐點十天返臺後,與我分享的見聞、感觸和疑慮。 沃克在書中公開了芬蘭『快樂教、快樂學的33個祕密』,不但解開了眾人對於芬蘭教育的許多疑問,更提供臺灣教育工作者非常值得參考的具體方案。儘管教育制度往往因為國情文化和制度的差異而無法全面移植,我們仍可學習其精神與策略。尤其當教改革列車往前推動之際,這本書開啟了許多思考素材和想像空間,在此大力推薦給所有辛苦的老師們。」——臺北市百齡高中校長/邱淑娟 「美國老師到了芬蘭,會有什麼不同體驗?本書作者透過各章節的例子,做了很好的對照和剖析,特別是社會和教育文化上的差異,讓讀者一起想想:什麼樣的思考和行為才是對學生和老師最有幫助的。雖然臺灣不是

美國,但有不少方面價值觀接近,這些文化對比應該可以敲敲許多人的腦袋,得到不少啟發。此外,書中有許多日常教學可實踐的小小策略,與當前許多最新教育思潮理論接軌,可貴的是,這本書不會太理論,但又含有理論深意在其中,有些教育的迷思和不良做法,都可以在這本書裡找到針砭之處。」——毛毛蟲兒童哲學基金會前執行長/侯秋玲 「在傳統士大夫思維中,要取得好成績非得懸梁刺骨、五更雞鳴不可,但在北歐的小國芬蘭,卻用溫和的教育方式,奇蹟地在PISA上,取得足以與高壓學習的亞洲學生抗衡的成績。究竟是怎樣的教育機制造就了芬蘭的成功?這本書不是芬蘭人的自吹自擂,而是透過一位從美國移居芬蘭的教師,從外人角度著眼,親自進

入體制寫出的真實感受。在臺灣於2017年底通過《教育實驗三法》之際,這本《像芬蘭這樣教》便是成功的他山之石,千萬不可錯過。」——「教育噗浪客」共同創辦人、2017GHF教育創新學人獎得主/洪旭亮 「《像芬蘭這樣教》的作者提摩西.沃克以美國教師的身分,投入芬蘭的教育系統,深入課堂教學,將芬蘭教育成功的經驗,歸納出5個快樂元素:幸福、歸屬、自主、技巧和心態,更具體提供33種簡單策略,讓老師愉快教、學生快樂學,同時提升學習效果。如果你想找回教育的初衷、成為更好的教師,為課堂帶來不一樣的風景,這本書絕對值得身在第一線的教職人員閱讀,相信各位一定可以從中得到啟發。我強烈推薦!」——澎湖縣石泉國小

教師、2017GHF教育創新學人獎得主/洪進益 「作者對芬蘭教育的切身觀察與跨文化思考,呼應我移居芬蘭十多年的體悟。我的孩子剛上芬蘭小學一年級,我不斷體驗到芬蘭教育精神中的『不是要比別人好,而是專注成爲最好的自己』。正是這一點,讓孩子不需無謂比較,老師們以孩子身心健康為學習前提,強調合作共好;芬蘭也從不以追逐國際評比排名為目標,而是專注發展真正適合自己的教育之路。僅管教育系統難以全盤複製,但作者以教師角色提出具體可行的借鏡建議,相信能帶給大家一些啟發。」--臉書粉專「北歐四季」板主╱凃翠珊 「今日的教育對於『人』的真實面貌始終不解,只有在教育現場,真實體驗陪伴孩子一起跨越成長的

關鍵時刻,並全然融入人類存在天地之間的根本力量中、有勇氣深化自己時,一種新的可實踐的教育觀才可能展開。即便只在剎那間眼神交會,也會感受到像接受生命禮物般的喜悅。我在此鄭重推薦本書!每個章節讀來是那麼熟悉切領、鼓舞人心。『翻轉教育』並不是一件無法克服的難事,『把持理想、學習務實』是本書送給為師者、為父母者的獨特禮物,感謝作者成為教育改革獨特的訊息使者,此書將真實地嘉惠臺灣教育現場的夥伴們。」--宜蘭縣立慈心華德福教育實驗高中創辦人╱張純淑 「如果能夠追求教育的理想性,我願意把這本《像芬蘭這樣教》建構的幸福、歸屬、自主、技巧、心態等5大元素,當作一生追求的目標。為什麼這本書會讓我這麼悸動,

主要的原因是,全世界企求的全人的教育,可以在芬蘭被實踐。更進一步說,所有的教育必須呼應孩子身心的發展,同時配合社會的期待,偏偏在功利化的潮流下,孩子往往會失去原本學習的意義。 相較於此,芬蘭不僅在PISA的排名能夠在世界名列前茅,更重要的是他們追求的快樂,遠遠大於成就。這樣的狀況,在高壓力、低興趣的臺灣、美國、香港、日本等地無法被看見,因為學習已被窄化成只剩下考試。因此,本書描述的各種方法與策略,真的可以給臺灣很好的借鏡。 首先,追求的幸福感。就是要營造一個動靜自如的環境,如何讓學習更有效率,並不是日以繼夜地讀書,讓大腦適度休息,也就是身心有好的學習狀態,才能有好的效果。 再來,從

身心狀態談到環境,也就是營造歸屬感。如何讓孩子有好的向心力,追求彼此共好的認同。帶領學生在社區參與議題、爬百岳、單車環島等,就是營造學校認同的歸屬感。 第三,培養自主能力,也就是放手的策略。不要怕孩子犯錯,因為犯錯與對話,是孩子成長的基礎。這幾年我們在校本課程的推動,讓孩子自主旅行就是以放手為策略,以真實情境為基礎,逐步讓他們習得自主能力,這也讓小校不再弱勢,相反的成為培育成熟公民的搖籃。 第四,在減低學習時間下,教學技巧更顯得重要。如何讓學生在短短的一節課,提升專注力,好的技巧是重要的。這樣的技巧要回到孩子的情境去思考,營造屬於他們的學習環境,這也是芬蘭成績一直維持頂尖的原因。

最後,就是師長的心態。要能夠具體實踐上述4個元素,老師與家長的心態必須調整。大人的防禦心不能太重,要勇於溝通,並且營造溫暖的環境,這是形成組織文化的條件,也是學校成功的基石。 上述5個元素,如果要在臺灣推動,必須先行試驗。如何讓學生快樂學習又保有好的成績,政府應該傾全力建構一個基地,在相同條件下,逐步地落實,未來才有推廣的可能。否則芬蘭經驗會淪為口號,言者敦敦,聽者藐藐,十年後還是一樣,無法進步。」--雲林縣華南國小、樟湖國中小校長、2017GHF教育創新學人獎得主╱陳清圳 「『教育即生活』是我2008年至芬蘭交換學生時,對芬蘭教育核心價值的體悟。從校長、教師到家長,都秉持著人本、

務實的心態,大量利用『從做中學』實踐往後學以致用的基礎。我從沒想過游泳課時,老師會把全班帶到學校附近的湖邊教學,為的就是讓大家跟熟悉在自然環境中戲水時會發生的狀況,而不是單純在游泳池裡訓練。 教學與學習是雙向關係,一個是給予、一個是接收,兩者必須有共鳴才算成功,芬蘭教育的成功之處,便是重視這個雙向的關係,而不是一味地填塞知識給學生。」——《芬蘭的青年力》作者/陳聖元 「『芬蘭教育』是國際上一個非常有趣的現象,在PISA評比後這麼多年,每次間隔一段時間就有相關書籍出版。近年來,越來越多人慕名前往芬蘭留學,有機會接觸芬蘭教育的臺灣人,對於其教育開放性,以及對學生信任感的震撼感,可能還超

越了在法國看到羅浮宮千年文物的感動。芬蘭教育能不能複製?《像芬蘭這樣教》的作者以美國小學老師的觀點,還原芬蘭無數個教育『現場』,帶領讀者進入芬蘭人的思考脈絡,這本書不僅適合第一線教育工作者參考,更值得家長以及社會大眾反思,臺灣教育,希望培養出什麼樣的人?」——《聽見芬蘭》作者、赫爾辛基大學音樂學博士生╱陳瀅仙 「在小國寡民的芬蘭,教育目的是將每位孩子教成才。沒有明星學校,因為每家學校都該一樣好、每個孩子都該得到同樣好品質的教育。以孩子為中心,讓孩子幸福、健康,並學習自主負責。這樣的思維,對逐漸少子化、習慣追求『菁英』路線、以『管理』孩子為主流教育方式的臺灣,非常值得借鏡。然而,芬蘭如何將

這樣的教育理想落實?北國路遙,參訪不易,但能透過此書一窺堂奧,了解芬蘭教育成功的祕密。關心教育的爸媽、老師、學生,值得一讀!」——臺大電機系教授、PaGamO/BoniO CEO/葉丙成 「臺灣過去有很多人介紹芬蘭教育,但大多是觀察家、訪談者或家長的身分,本書難得由美國教師在芬蘭擔任教職的經驗整合,使得文化對照與專業理解更為深入。臺灣的教育文化與美國越來越像,學生面臨許多考試壓力;教師總覺得時間不夠用;社會就怕學生快樂學習,最後『死於安樂』;家長一天到晚想知道孩子的排名,總覺得『有競爭才有動力,擊敗他人才是成功』。從本書內容得知,芬蘭在經濟層面讓學生沒有貧窮或基本需求匱乏的問題,教師可

專注在專業工作,能活化教科書,也能引導學生自主學習,並在教育的三大核心元素(學生/教師/內容)之間維持健康的動態平衡。在文化層面,芬蘭人似乎都是生活高手,生活先於課業與工作,透露出一種寧靜、自然、自信、自發、互動、共好的人生觀,並影響了教育。」--政大教育系教授╱詹志禹

一所普通型高中課綱轉化與展化學習之研究-從文化歷史活動理論取徑

為了解決政大 教育系 師資生 的問題,作者陳汶靖 這樣論述:

本研究目的旨在瞭解普通型高中面對課程改革的發展背景脈絡與108課綱轉化的組織策略,在108課綱轉化脈絡下,探究學校活動系統之生成及其動態變化關係,並分析學校活動系統所生的矛盾及其組織展化學習的關聯。研究方法採個案研究法,資料蒐集以訪談11位研究參與者為主、文件分析法為輔,在個案學校的發展背景脈絡下,以文化歷史活動理論為架構進行分析,深度描繪學校因應新課綱轉化而生的學校活動系統,包括其交互作用與動態變化,以及學校組織展化學習之模式。研究結果發現:一、課綱轉化為具體且完整的學校活動系統,行動主體是教師與行政團隊,以108課綱總綱、領綱及政策文件為組織工具,組成核心小組及校級社群展開集體行動、參與

分工,發展出活動系統內的互動法則、規約及模式,並藉由與教育組織及利害關係人等社群之共同參與,朝向以學生適性學習為本的目標客體。二、個案學校以不同階段與規模的活動系統,發揮主體與社群之特質與能動性,引發明顯的擾動與矛盾,藉由工具、分工與規則的中介及互動,進行組織展化學習。進一步提出研究建議如下:一、面對課程改革,學校組織可透過學校活動系統之擾動與矛盾轉化歷程,達成組織展化學習目標。二、學校組織發揮教師專業社群之集體行動,實踐中間領導之角色與動能。三、學校組織擔任國家型計畫,加速學校課程發展進度並促進區域校際互助與協作。