散光看到的影像的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張芝明寫的 90%的人眼鏡都配錯了!:革命性眼鏡護眼法,讓你視力不再惡化,向頭暈、頭痛說再見 和張照堂的 觀‧點:台灣現代攝影家觀看的刺點都 可以從中找到所需的評價。

另外網站諾貝爾眼科診所出版著作 - 張朝凱醫師也說明:其實所謂的「屈光不正」,是指裸眼視力達不到正常標準(通常是1.0),而又不知其所 ... 散光-主要原因是角膜或水晶體的曲度不均所引起,所看到的影像有重影或歪斜,需 ...

這兩本書分別來自如果出版社 和原點所出版 。

國立成功大學 光電科學與工程學系 許家榮所指導 嚴煜翔的 電控調制共軸雙焦距液晶透鏡於具有立體影像能力之擴增實境研究 (2020),提出散光看到的影像關鍵因素是什麼,來自於圓形孔洞電極液晶透鏡、共軸雙焦距、擴增實境、積分成像。

而第二篇論文淡江大學 電機工程學系碩士班 周建興所指導 林佳潔的 結合虛擬實境技術於弱視者之視力訓練 (2020),提出因為有 弱視遊戲、虛擬實境、雙眼視力訓練的重點而找出了 散光看到的影像的解答。

最後網站有看沒有到談弱視則補充:真正的弱視是指如果戴上眼鏡,焦距完全矯正後,還達不到正常年齡應有的視力,而經 ... 發生於兩眼都有高度近視、高度遠視或高度散光,會造成視網膜的影像模糊,影響 ...

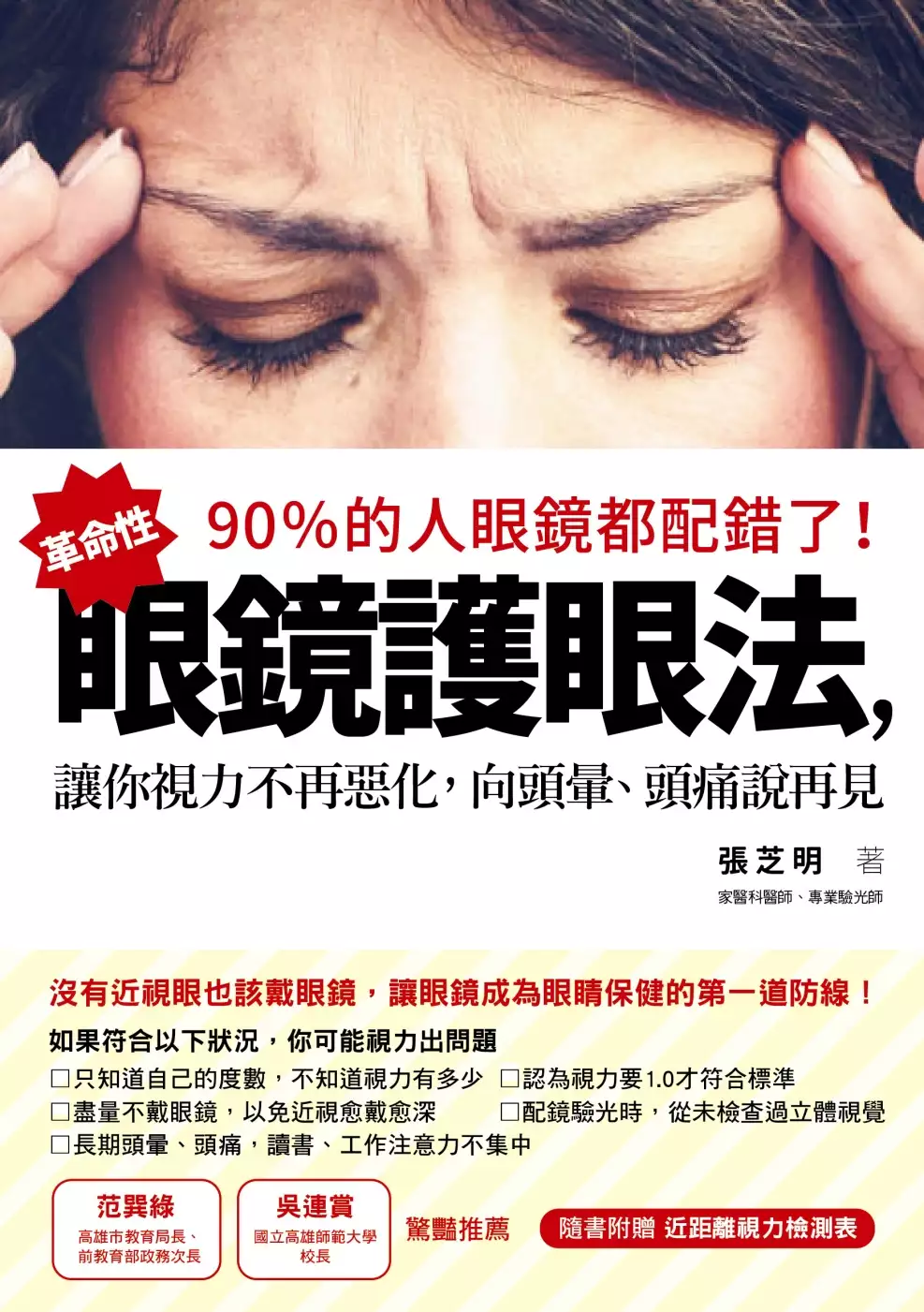

90%的人眼鏡都配錯了!:革命性眼鏡護眼法,讓你視力不再惡化,向頭暈、頭痛說再見

為了解決散光看到的影像 的問題,作者張芝明 這樣論述:

沒有近視眼也該戴眼鏡,讓眼鏡成為眼睛保健的第一道防線! 保護視力不用按摩、不用視力訓練、不用吃保健品, 比這些都重要的是,配對你的眼鏡。 ※隨書附贈近距離視力檢測表 ■別因視力輸在起跑點上! ◎根據WTO調查,世界各國近視盛行率介於8%至62%之間;但在台灣,學生到了高三的近視比率卻高達85%!近視為什麼成為台灣人的國病? ◎40歲不到就已老花的人口年年增加,甚至33歲就有人已出現輕微老花,果真只是3C產品用太多這一個原因嗎? ◎長期頭暈、頭痛,無法集中精神工作或讀書,你以為是過度疲倦或退化? ■以下這些都是視力的恐怖殺手! □ 只知道自己的度數

,不知道視力有多少 □ 認為視力要1.0才符合標準 □ 為了不要近視愈戴愈深,盡量不戴眼鏡 □ 配鏡驗光時,從未檢查過立體視覺 ■保護視力不能光只是顧眼睛 人體視覺是一個完整的系統,保護視力要關心的不單單只有眼睛,大腦的視覺中樞也必須一起保護。 但眼科醫生只管眼睛,神經專科只管視覺中樞、驗光師只管驗光配鏡,長期一邊一國,不以整體視覺系統的角度下手治療,當然會損害你眼睛的健康。 ■護眼第一步是正確矯正視力 視力長期有問題不矯正,容易引起頭暈、頭痛,甚至有造成斜視、弱視、青光眼的可能。如果不了解正確的驗光配鏡知識,不但有可能視力愈矯正愈錯,傷害眼睛,還可能過度醫

療,造成後遺症,終身遺憾。 現代人近距離用眼的機會比起過去增加了很多,對視力的標準也應該與過去不同,矯正看近和矯正看遠一樣重要,不然很容易成為高度近視,增加眼睛疾病的風險。 ■革命性眼鏡護眼法,讓你視力不再惡化,和頭暈、頭痛說再見 其實人人都需要眼鏡,即使雙眼裸視正常,或已動過雷射手術,都需要眼鏡來保護視力。 視力無法逆轉,保護視力的第一步是正確配鏡,眼鏡配錯,視力當然就愈戴愈錯。 ◎視力1.0的人,看近時需要配一副看近的眼鏡,讓視力下降,以避免過度擠壓眼球造成近視。 ◎長期頭暈、頭痛,吃藥也難以改善的人,應該檢查雙眼是否有視差,有視差就要配鏡改善。 ◎動過近視雷

射手術的人,雙眼有視差的機會仍然很大,應該要配鏡矯正。 ◎需要長時間閱讀3C產品螢幕的人,應該配濾光眼鏡,降低光源刺激,以保護眼睛。 ◎驗光配鏡時遠距、近距、立體視覺都要測,只測遠不測近,長期一定傷害眼睛。 ◎配鏡前先確定自己的需求,定好配鏡策略,才有可能配到符合需求的眼鏡。 ◎不以電腦驗光的結果為標準配鏡,人工驗光時自己感覺的結果,才是真正的標準。 【本書可以解答你對下面問題的疑問】 □ 我真的好討厭戴眼鏡,到底該不該做雷射手術? □ 我明明補充很多葉黃素、維他命A,為什麼還是容易眼睛疲勞、眼壓高? □ 我真的也很想好好讀書,可是一看就頭暈眼花,注意力就是很

難集中。 □ 我長期頭痛、頭暈,看了很多科別的醫生,卻一直都沒有改善。 □ 我知道視差會讓弱的那一眼的視力持續惡化,可是配了眼鏡卻一戴就頭暈。 本書特色 ◎作者兼具醫師與驗光師雙重身份,一針見血地破解現今視力矯正的盲點,解說配鏡護眼的正確觀念。 ◎從眼睛、視神經的生理構造,剖析醫療分科的侷限,及避免落入的陷阱。 ◎從實例出發,提供配鏡策略的建議,以及選擇鏡框、鏡片的實用原則。 ◎使用眼鏡矯正視力過程與結果的實際案例分享。 名人推薦 吳連賞(國立高雄師範大學校長) 張醫師是家醫科醫師、腦神經醫學碩士,台灣第一屆驗光師考試及格。以他完整的資歷來談眼睛和視力的

問題,不但有獨到的見解,而且令人信服。通過專業醫師的指導,閱讀正確的醫學知識,相信一定可以藉此有效增進閱讀及工作效率。

散光看到的影像進入發燒排行的影片

台灣人約有一半的人有散光!今天展欣眼科林怡汝醫師要告訴你,當忽視散光時,可能會有哪些嚴重後果!

什麼是散光?

散光其實就是眼球角膜表面不平整,因而出現視力模糊的現象。除了視力模糊外,還可能會有影像重疊的現象。像近視眼是失焦,但如果加上有散光的話,還會有疊影的現象出現。

散光在日常生活中會出現哪些問題?

情境1.白天運動時:若要打網球、高爾夫球,影像無法集中,會有疊影出現。

情境2.上班時:

-看簡報投影幕,會因為會議室燈光昏暗,投影幕上的文字有疊影而看不清楚。

-看電腦時,例如Excel表格、格線會不清楚。

情境3.騎車、開車過馬路或看公車號碼:尤其是在晚上時,情況會更為嚴重,因為散光對於燈光發散的效果,會比一般近視還要嚴重。所以騎車或開車的朋友,若是有散光問題,在夜晚上看東西會有許多道光芒,或是在過馬路時,號誌燈看起來會是分散的,像是倒數燈號把1秒看成11秒。這樣不僅會造成生命安全的問題,也會危害到他人交通安全。

為什麼正確配戴隱形眼鏡矯正散光的人很少?

原因1.許多民眾不知道自己有散光,以為視力模糊就是近視。

原因2.在配隱形眼鏡時,沒有透過正確的驗配程序,因此也不知道自己有散光。

原因3.許多民眾不知道已經能購買到同時矯正近視+散光的隱形眼鏡,因為早期的拋棄式隱形眼鏡,並沒有矯正散光的功能。但因為科技的進步,現在市面上已經可以買到能同時矯正近視與散光的拋棄式隱形眼鏡。

原因4.民眾以為輕度散光不需要矯正,只要配戴近視度數深一點即可。

原因5.價格考量。散光隱形眼鏡價格比一般隱形眼鏡價格要高一些,但若不矯正散光,對生活和眼睛健康有很大的影響

夜駕車禍竟是因為散光問題

散光主要影響夜間的視力比較大,曾經有個病患來就診時,他因為車禍後發現自己原來視力不佳,因此前來就診。在細問之下,這位患者平時是機車族,晚上騎車看到有兩道燈光,他誤以為前方有兩台機車,因此想從兩台機車中間騎過去,結果發現撞上了一台轎車。這才了解原來自己的視力不良其實會影響到生命安全。經過診斷後,醫師建議矯正散光。

醫師:挑選隱形眼鏡有2大重點

1.清晰:為了能確保視線一整天清晰,購買隱形眼鏡時一定要經過正確的驗配流程,找到合適的度數與產品。

2.穩定:散光鏡片定位系統很重要。市面上有些隱形眼鏡是合併近視與散光的功能,若有著像照相機一樣的「自動對焦」系統,就能維持一整天視力的清晰與穩定度,保持眼睛舒適與健康。

【更多早安健康影片】

保護眼睛吃什麼?眼科醫師:第一名好食物是...︱鐘珮禎醫師

https://youtu.be/sJh8x6_pLtE

太陽眼鏡怎麼選?顏色、深淺、尺寸5大護眼關鍵︱鐘珮禎醫師

https://youtu.be/AAjXW_AOPgU

老花眼別提前來!正確預防、配戴眼鏡、手術知識一次告訴你︱林友褀醫師

https://youtu.be/eAYf_1P-JP8

【相關文章】

眼睛癢可以揉眼睛嗎?眼科名醫教你應對結膜炎

https://www.everydayhealth.com.tw/article/12944

眼睛紅紅有血絲?養眼7大招告別眼睛紅又癢

https://www.everydayhealth.com.tw/article/20237

角膜塑型片矯正近視?醫:9種人不適合

https://www.everydayhealth.com.tw/article/19011

----------------------------------------------------------------------------------

早安健康網站:

https://www.everydayhealth.com.tw/

早安健康FB:

https://www.facebook.com/Everydayhealth.Taiwan

早安健康Youtube:

https://www.youtube.com/c/EverydayhealthTw

電控調制共軸雙焦距液晶透鏡於具有立體影像能力之擴增實境研究

為了解決散光看到的影像 的問題,作者嚴煜翔 這樣論述:

圓形孔洞電極液晶透鏡為一種折射率梯度透鏡,其功能與傳統玻璃透鏡一樣能匯聚或發散光束線,但由於其製作方便、體積輕薄且電控可調焦距等優點,經常是光電研究與應用的對象。本論文主要為研究先前實驗室已發表之可調式共軸雙焦距液晶透鏡於擴增實境之應用,並加入積分成像系統使其具有立體影像之能力。該透鏡為雙層液晶層(two liquid crystal layer, TLCL)之結構,其上層(TLCL-1)注入E7液晶並藉由電控調制焦距,而下層(TLCL-2)則為E7液晶與RM257光聚合單體之混合物,藉由紫外光曝光產生定型之適當液晶分子分布狀態具有固定焦距之透鏡能力,綜合兩層液晶分子之光學能力達成可調式共軸

雙焦距液晶透鏡。擴增實境(Augmented reality, AR)是一項新興視覺與實境結合產生明顯沉浸感的應用技術,其目的為提供使用者更豐富且方便的資訊內容以進行處置措施之考量。由於日常生活中人眼視覺對於實景遠近與大小、清晰或模糊具有一定的視覺經驗對應,因此,擴增實境應用所需的影像訊息自然也需符合視覺經驗。研究首先量測所製作之TLCL液晶透鏡之光電能力表現,包括干涉條紋與焦距特性以了解是否適用於擴增實境實驗光路並進行相關研究,實驗結果顯示當未施加電壓時透鏡為固定單焦距模式,逐漸提升施加電壓後干涉條紋明顯的分為兩個區域,其一為中心區域之干涉條紋由TLCL-2液晶層所支配,由於此液晶層經紫外光

曝光後之聚合物結構使液晶分子呈現固定方向分佈之液晶分子排列而不因施加電壓產生液晶分子轉動,屬於固定焦距的特徵;其二為外圍區域之干涉條紋由TLCL-1與TLCL-2兩液晶層共同支配,由於TLCL-1液晶層之液晶分子隨著施加電壓產生不同條件之液晶分子方向分佈,屬於變焦距的特徵且干涉條紋隨著電壓提升漸漸地往中心移動,與TLCL-2液晶層共構產生另一焦距,因此,此時液晶透鏡為雙焦距模式;最後當電壓提升至100 Vrms以上時TLCL-1液晶層之干涉條紋已分佈至整個透境區域而又成為單焦距模式。TLCL液晶透鏡之影像能力是以調制轉換函數(MTF)曲線以及波前誤差值(RMS)進行評估,並利用 CCD相機記錄

TLCL液晶透鏡之物體成像之目視觀察。接著,將TLCL液晶透鏡應用至擴增實境實驗光路架構中,分別施加0、60與120 Vrms電壓調制其焦距變化。觀測到的影像為使原本投影出來的單成像平面虛擬影像在液晶透鏡0 Vrms、60 Vrms、120 Vrms時在單成像平面與雙成像平面來回切換,而在60 Vrms時由於為雙成像平面因此虛擬影像可以對應到兩個不同位置訊息之實際物體,當觀察者看見其中一個虛擬影像與實際物體為清晰狀態時另一個虛擬影像與實際物體皆為模糊的狀態,此結果能達到虛擬影像與周圍實物互相結合達到擴增實境之效果。最後將積分成像系統加入到擴增實境實驗光路架構中,利用電腦產生之單元影像,透過透鏡

陣列得到還原影像後,此時得到的影像為3D的影像,再經由TLCL以及擴增實境實驗光路架構的效果,最後觀察者所看到的為能單、雙成像平面切換的3D影像,且當觀察者以不同的視角去觀看時能看見動態視差(motion parallax)之效果,而在雙成像平面中兩不同位置訊息之虛擬影像能分別對應在離觀察者18.8 cm與30.2 cm遠的實際物體,上述之結果皆能使的虛擬影像與不同位置訊息的實際物體互相結合達到人眼觀看時能有遠近、清晰與模糊的變化。

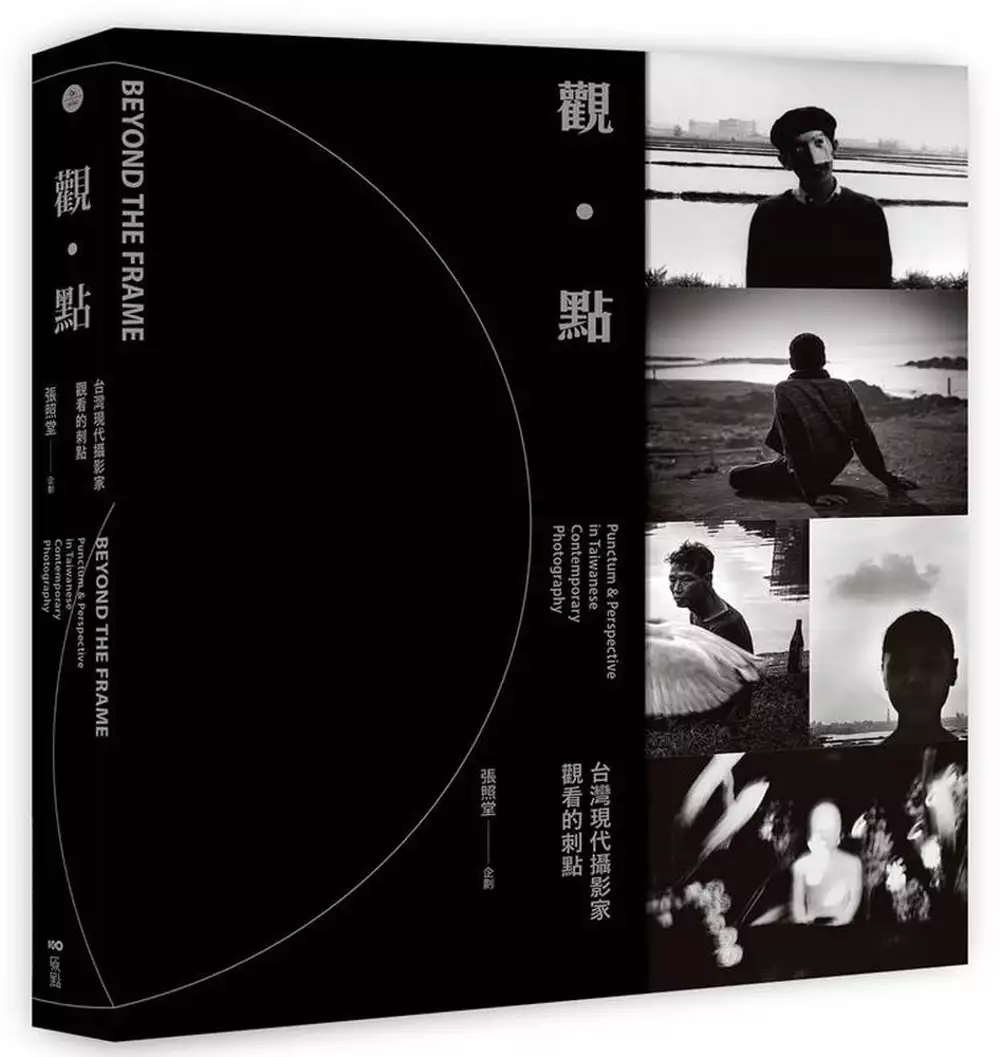

觀‧點:台灣現代攝影家觀看的刺點

為了解決散光看到的影像 的問題,作者張照堂 這樣論述:

只要聲音夠大,我們就聽不到世界墜毀的聲音。──張照堂 30年後,張照堂的影像再追尋 寫實之外,充滿觀點的現代攝影…… 19位台灣現代攝影家+23組觀點影像+20篇攝影評論 ◎系列性的主題攝影,看見臺灣現代攝影的觀點輻射,閱讀影像的多重多義 ◎23組系列作+23組關鍵詞+23次詰問「攝影是什麼」? ◎觀點自述+系列作品+攝影評論,三位一體的形式關照 繼1988年出版的《影像的追尋》,近三十年後,張照堂再度追尋台灣現代影像,以系列性、專題性,精選23組充滿時代觀點與個人視角的作品,含括19位台灣中、壯生代攝影家作品,創作年代自195

9至2016,每一主題都直指著一個關於影像,充滿寓意的關鍵詞:記憶、人間、荒原、對話、失魂、幽靈、出走、廢墟……當中有攝影家個人生命情調映照或投射的作品,更有描述他人生命處境,甚至極具藝術分量的傑作。在專題影像之外,更不乏精闢的評論,例如鍾孟宏寫劉振祥、阮慶岳寫張照堂、郭力昕寫陳敬寶、張世倫寫沈昭良、高重黎、陳以軒、吳政璋等等。 姚孟嘉的「人間」、葉清芳與劉振祥的「場景」、王文毅的「庇護」和張乾琦的「出走」等四組系列是在現實中敏銳地觀察及捕捉生命裡的凡常與異常,並於其中表達十分道地的生存況味。高重黎的「姿勢」、黃子明的「儀式」、陳敬寶的「觀看」、沈昭良「肖像」和陳伯義的「廢墟」等是對

肢體、樣貌、空間、處境的一種肖像式凝視與關注;陳順築的「迴家」、陳以軒的「日常」及張瑞賢的「幽光」等是對凡常風景的一種異常感知與觀看;吳政璋的「曝光」、許哲瑜的「暗箱」、邱國峻的「跨界」與洪政任的「蛻變」等則是一種後設的影像擺拍、添加、重組與解構;而劉振祥的「失魂」及林文強的「幽靈」是一種對生命失衡與無常的幽微探究;張照堂的「記憶」、「場景」、「荒原」和「對話」四組系列則是一種私己的歲月告白與對話。 從張乾琦執行難度最高的「逃離北韓」系列,這個系列是全球最難搞的國家地理雜誌所委託的任務,如何在亡命天涯之餘,取得當事人的信任,適時掌握影像敘事,取得有利的時機與拍攝角度,同時又要避免暴露

自己和當事人的身份,在在考驗着攝影師。黃子明的「阿嬤的假面告白」,歷時三年投入,終於藉由面具的彩繪,記錄下12位受害的倖存者肖像,並訴說出他們心中的苦楚與傷痛。吳政璋充滿反諷的「台灣美景」系列,高雄石化工業、漂流木、電線、檳榔樹失控爆量的奇景,搭配創作者入鏡在失控曝光下,拍出的「盲目」與「失明」人臉,對應著我們對環境現況的視而不見。 「淡海,夜十一時,除了浪聲,就是野孩子的笑鬧聲。一個母親哄着懷中的嬰孩說:『乖乖的,再哭就把你丟到海中間去。』有人丟過小孩到海中間去嗎?我拿著相機等待着。」張照堂難得曝光,破壞畫面的行旅自白,在照片上的寫字塗鴉,道盡了心中對攝影無能駕馭的茫然。一張照片到

底要說什麼,有時候是很吊詭的。被呈現的景物要說什麼?拍攝的人當時在想什麼?這些回答可以眾說紛紜。不過,攝影者有時候很不甘心,不想那麼客觀地呈現,想把當時胡思亂想的心情也說出來,於是瞥見創作人不為人知的心裡吐糟。 19位攝影家 (依書中出現順序排列) 張照堂、姚孟嘉、葉清芳、劉振祥、高重黎、黃子明、陳順築、林文強、洪政任、王文毅、張乾琦、陳以軒、沈昭良、陳敬寶、吳政璋、邱國峻、陳伯義、許哲瑜、張瑞賢 13位評論者 (依書中出現順序排列) 張照堂、李三沖、陳琬尹、鍾孟宏、王雅倫、張世倫、陳湘汶、阮慶岳、古碧玲、張榮哲、蕭嘉慶、郭力昕、黃建亮 攝影是什麼? ˙攝影是製造

時光膠囊的重要機具。──張照堂 ˙攝影的創作行為是在極短時間完成,但是心路旅程卻很長。──姚孟嘉 ˙攝影既複製現實又擺弄現實,眼見為是,眼不見為淨。──張照堂 ˙攝影表達了你的關心與開心,除此無他。──葉清芳 ˙電影是導演製造的一場夢,而劇照是開啟夢境的那把鑰匙。──劉振祥 “He who was living is now dead We who were living are now dying With a little patience.” ──張照堂摘自T.S. Eliot, The Waste Land ˙按快門、看照片;就是攝影的兩面一體,前

者是通過可見物去建立一個缺席的,後者是憑藉在場欲證明不可見的,反之亦然。──高重黎 ˙攝影是我觀看外在景象與探索內心世界的通道。──黃子明 ˙攝影是從破破碎碎的生活切片中,去寄託瞬間同意的情緒。這樣快的認同方式,往往只是收集來不及思索的速度和運氣,而準確的情感對位,卻是後來沖出底片才發現的事。──陳順築 ˙攝影只能紀錄所見,無法表達思維與心中的喃喃自語。──張照堂 ˙我們曾經年輕,因為有了圖片。──劉振祥 ˙攝影是「照見」 也是「返照」。──林文強 ˙攝影是與自我的對話。──洪政任 ˙攝影無法說的,比可以說得更迷人。──王文毅 "Still images can

be moving and moving images can be still. Both meet within soundscape." ──張乾琦 ˙攝影是前女友。──陳以軒 ˙攝影,終究可能無法處理任何議題,或為我們留下任何追憶。只是創作者不斷地訴說著自己的呢喃囈語。──沈昭良 ˙攝影是我重新界定與確立與世界關係的依據。──陳敬寶 ˙「攝影」轉化現實世界成為「照片」,反映了作者站在哪裡?處在何時?看見什麼?想什麼?──吳政璋 ˙攝影之迷人,在於它隨時代的不斷改變;所以與其論辯攝影該是什麼,不如思索它可以是什麼。──邱國峻 ˙攝影是我的全部。──陳伯義 ˙

攝影一直是尋找「光」的出口。──許哲瑜 ˙攝影是顯性的複製隱性的表達,僅為阿斯匹靈功能。──張瑞賢 企劃序 在內容與形式的表達上,唯有在作品上彰顯作者的意識與觀點,攝影才具風格與意義。拍照,不 只是按快門,還得觀察、閱讀、動腦與想像。一張照片或一組系列企圖留駐逝去的那段時光,該挑戰的是它們是否能抗拒逝去,將時間延伸至現在、未來或永遠,這 23組觀點影像,留待讀者細細玩味。 如果《影像的追尋》這本書是台灣第一、二代資深攝影家的回顧,那麼《觀˙點》未嘗不是第三、四代攝影家的現況與前瞻,新一輩攝影工作者堅持自己的焦點與視野,他們接下棒子上路,繼續影像的再追尋。──張照堂 名人推薦

以系列性、專題性來思考當代攝影意識的構成條件,在這個紙上展覽中,可以說是最為突顯的選件原則。如果把這個影像紙上展覽系列當做一門台灣當代攝影的課 程,那麼,我可以算是一個可以乘便先睹為快、反覆咀嚼的學生;如果把這個影像紙上展覽系列本身當做一個更大的展覽,那麼,如今看來,它的多樣性和歧異性, 是值得我們細細品味的。──龔卓軍 《觀‧點》攝影集二十多組作品中,有些是個人的私密生命經驗,扣合著他們所身處的時代氣氛或特定的 社會情境,因而可以成為某個時代人們的一種共通生命情調。有些比較專注於描述別人的生命處境,以現場紀實影像或安排引導的肖像攝影,普遍具有人道精神,又 不落入煽情感傷的窠臼

,平實冷靜的觀看、紀錄或事實揭露,沒有讓影像成為對他者生命處境的剝削性凝視。另外也有幾組在藝術表現上極為優異的作品,雖然不特 別能以「訴說生命情調」的概念來閱讀,毫無疑問是極有藝術份量的傑作。──郭力昕

結合虛擬實境技術於弱視者之視力訓練

為了解決散光看到的影像 的問題,作者林佳潔 這樣論述:

現代患有弱視的兒童占總兒童人數的2-4%,弱視對於兒童學習的影響甚鉅,因此早療是非常重要的。為了要使治療的過程變得有趣而不被排斥些,本論文使用了HTC Vive、Google Cardboard及ios系統結合虛擬實境遊戲的方法作為傳統輔助系統。利用虛擬實境分離雙眼畫面,一部分提供給正常眼看,另一部分提供給弱視眼看,用以刺激弱視眼的使用,兩眼將會看到不同的影像並且依然會有共同背景,最後再將雙眼所看到不同之影像建立於腦海中呈現3D影像,用以加強立體感,藉由遊戲方式強迫弱視眼用眼並利用雙眼訓練的方式增強因過去僅使用單眼而造成的立體感薄弱…等問題。在實驗中,我們不僅利用遊戲訓練提升了兒童的訓練興趣

,也輔助傳統療法提升療效。

散光看到的影像的網路口碑排行榜

-

#1.[求助] 眼科醫師(驗光師)或重度散光蟲友請提供意見

小兒在台中榮總驗光的度數是350,到李X聲眼科(A)驗光並配了3副350度的 ... 小弟本身近視450度,散光50度,但無法體會高度散光的小兒所看到的影像為何 ... 於 insectforum.no-ip.org -

#2.目瞅灰 - 丫曼の花言巧語...

看到的影像 線條為扭曲形狀,使影像呈現『散掉』的樣子, 所以大家習慣上又稱亂視為散光。 主要是角膜和水晶體在作怪! (a) 角膜變形 於 waouman.pixnet.net -

#3.諾貝爾眼科診所出版著作 - 張朝凱醫師

其實所謂的「屈光不正」,是指裸眼視力達不到正常標準(通常是1.0),而又不知其所 ... 散光-主要原因是角膜或水晶體的曲度不均所引起,所看到的影像有重影或歪斜,需 ... 於 www.lasikeye.tw -

#4.有看沒有到談弱視

真正的弱視是指如果戴上眼鏡,焦距完全矯正後,還達不到正常年齡應有的視力,而經 ... 發生於兩眼都有高度近視、高度遠視或高度散光,會造成視網膜的影像模糊,影響 ... 於 ttw3.mmh.org.tw -

#5.看東西經常瞇眼、歪頭是散光作祟?醫:常揉眼睛恐加深度數

... 就會讓物體的水平部分清楚時、垂直部分就模糊,散成不同的影像,讓看到的東西變得混亂,這就是散光。 低度數散光無其他眼部問題無須配戴眼鏡. 於 www.kingnet.com.tw -

#6.2人中1人有散光!嚴重後果不可不知 - Yahoo奇摩新聞

散光 矯正比例竟不到3成! 不僅如此,不經意的用眼壞習慣也會造成散光,像是「瞇著眼睛看東西」或是「躺著滑 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#7.在車上看手機容易亂視嗎?什麼又是亂視呢? - 達特楊眼科聯盟

亂視一般俗稱為散光。其原因是因為先天性的角膜曲度不平整,讓影像的聚焦不集中,正常的眼球,其角膜表面的彎曲度幾乎是一樣的,而亂視的眼睛, ... 於 www.dryanglaser.com.tw -

#8.所有有關眼睛的問題::雷射近視手術問題::何謂像差? - 眼科資訊網

... 看到的影像便可能模糊不清。目前眼科界將像差分成低階及高階像差兩種:低階像差就是一般所謂的近視、遠視及規則散光等屈光不正現象,高階像差則是不規則的散光。 於 www.eye.com.tw -

#9.常揉眼睛會造成散光? 瞇眼、歪頭要注意!不矯正小心2大危害

... 光率半徑不同,使得進入眼睛的光線無法聚焦,就會讓物體的水平部分清楚時、垂直部分就模糊,散成不同的影像,讓看到的東西變得混亂,這就是散光。 於 news.ttv.com.tw -

#10.用眼過度會造成散光?亂揉眼睛、按摩眼睛才是兇手! - Heho ...

眼球如果像是透鏡,就必須有單一的焦點,才能讓影像看得清楚,但如果眼睛這塊透鏡不是正圓,就會無法讓影像變成單一的形體,導致影像重疊、一個變成 ... 於 heho.com.tw -

#11.漢典“散光”詞語的解釋

病名。由於眼角膜形狀不規則或水晶體異常所造成的視力障礙。散光者兩眼所看到的影像無法合而為一,為使能看清物體,需常調整焦距,所以常有眼睛酸痛、疲勞、充血或頭痛等 ... 於 www.zdic.net -

#12.一歲半,為女兒戴上眼鏡- 家有高度散光的孩子

你女兒高度散光將近400 度,需要戴眼鏡矯正。 ... 然而孩子並無法分辨自己看到的影像是否正常,許多父母都是在7 歲上小學開始檢查視力之際,才發現孩子有高度散光, ... 於 www.in-parents.com -

#13.眼睛散光是什麼症狀?怎麼判斷呢? - 小鹿問答

若某些原因,無法完全聚焦,反而成不同的影像,則所看到的東西,將變的很,而稱為亂視。 散光形成的原因是一個是因為角膜的損傷造成角膜上的各方向上 ... 於 deerask.com -

#14.光線模糊扭曲?散光的原因與矯正方式 - Hello醫師

實際上,每個人出現的散光症狀並非完全一樣,不是晚上看車燈或路燈發現光源被拉長就代表一定有散光,所以若不確定自己有無散光,應至眼科診所接受視力檢查 ... 於 helloyishi.com.tw -

#15.School of Optometry - PolyU

... 強的聚焦能力,光線經角膜及晶狀體折射後能集中在視網膜上,使我們能夠看到影像。 ... 它屬高層次的影像差距,故軟性隱形眼鏡、近視、遠視及散光鏡片也補救不到。 於 www.polyu.edu.hk -

#16.頭部做1動作可減少「飛蚊症」小黑點!眼睛痠有異物 - 新唐人 ...

一散光、二雙眼複視、三飛蚊症,其中,「飛蚊症」的問題是最多人來問的。 ... 這時再看到東西,就出現兩個影像, 這就是「複視」, 那要怎麼治療啊? 於 www.ntdtv.com.tw -

#17.散光都有什么症状啊? - 百度知道

散光 正确的医学名词应该称为“乱视”,因影像无法完整正确的聚焦,看到的影像线条为扭曲形状,使影像呈现『散掉』的样子,所以大家习惯上又称乱视为散光。 於 zhidao.baidu.com -

#18.散光看到的影像散光者看不到的世界!網驚 - Tbtky

當中較常見的原因為屈光不正,例如近視,遠視或散光。其他成因包括眼角膜混濁,角膜膨隆(Corneal Ectasia),白內障及晶狀體異位等。當光線進入眼睛而未能聚焦於 ... 於 www.elisatekit.co -

#19.一張照片看懂散光與沒散光差別! - 日常- 網推

散光 的問題困擾著許多人,又稱為亂視,患有散光的人眼球不能將光均勻聚焦在視網膜上,這會導致所有距離的視力失真或模糊,像是夜晚開車發生危險機率變 ... 於 www.chinatimes.com -

#20.2張張圖測試「有沒有散光」!網驚:超有共鳴| 生活 - 三立新聞

就有人在網路上發佈一張圖片,分別是「散光人」和「非散光人」看到的世界 ... 根據《早安健康》報導,因為散光影像模糊、散光眼鏡影像扭曲,所以度數 ... 於 www.setn.com -

#21.時刻留意,降低風險-近視、遠視、老花原來會互相影響?!

但是其實散光和近視很不同。近視會讓視野整片模糊,但是散光病友看到的物件則是疊影。這是由於普通沒散光的眼球為圓形,唯有一個集中的光線,影像可以恰巧地重疊。 於 www.best-ophthalmology.com -

#22.為什麼會有散光| 健談havemary.com - 圖解健康生活大小事

不少人一被檢查出散光問題,通常會第一時間聯想到看太多電視、太常打 ... 張朝凱醫師解釋,散光主要是由於角膜弧度不正所導致影像呈現發散的問題。 於 havemary.com -

#23.認識近視,遠視及散光

近視(Myopia)是指眼睛看近處清楚而看遠處不清楚的一種病理狀態。 ... 重及影響外觀,鏡片本身也會有較高的折射率,看到的影像會縮小,雙眼的視差問題亦會更嚴重。 於 chungshan-optometry.weebly.com -

#24.話題圖片《有沒有散光的差別》網友意外發現原來不是每個人都 ...

左圖代表散光者在夜晚看到光時的畫面,右圖則是沒有散光的畫面,同時敘述 ... 一般散光患者看的影像是因為光線成像無法集中,導致看東西會有毛邊、霧 ... 於 news.gamme.com.tw -

#26.揉眼、眼皮下垂散光度數恐加深| 眼部| 科別 - 元氣網

散光 使人看到的影像變模糊,甚至有疊影、光暈現象,造成生活不便,例如等公車時,無法看清楚公車班次;爬樓梯常踩空,不敢快走;晚上不敢開車,感覺車 ... 於 health.udn.com -

#27.晚上車燈眩光眼花繚亂「散光視角圖」親嘗患者之苦【附醫生 ...

散光 問題對港人而言甚為普遍,所帶來的困擾在晚上猶為明顯,每當看到街燈、 ... 感較差、影像重疊,駕駛時難以看清路牌,不過其實只要配戴合適的散光 ... 於 skypost.ulifestyle.com.hk -

#28.你散光嗎?自測一下吧!散光會帶來哪些嚴重危害呢? - 每日頭條

原因是散光眼容易產生對近視網膜的焦線的方向的景物;另外,散光眼為了相對看清景物要儘可能的使用調節去縮小彌散圈的大小以提高像的質量;高度散光如果矯正 ... 於 kknews.cc -

#29.藉由相機鏡頭帶您看近視、遠視、散光的視界 - 書田泌尿科眼科 ...

正常眼睛所看到的影像,沒有模糊或影像扭曲的現象。 眼睛視力檢查表- 近視-2.00 ... 於 www.shutien.org.tw -

#30.老花、散光、白內障! 一次了解3眼疾 - 健康醫療網

40歲後近的看不清! 睫狀肌失靈變老花年紀越大,發現近的東西越看越不清,老花找上門,這是因為眼球睫狀肌原本收縮自如,改變水晶體曲度所以能看清, ... 於 www.healthnews.com.tw -

#31.嬰幼兒視力發育及斜弱視治療

眼睛為靈魂之窗,透過健康的眼睛,我們才能看到這個世界各種美妙的東西。 ... 有提過:近視、遠視或散光這些是來自眼球的光學系統焦距不對,而使影像無法準確的成像到 ... 於 depart.femh.org.tw -

#32.散光的意思 - 汉语词典

散光 [ sǎn guāng ]. ⒈ 一种视力缺陷,看到的东西的影像分成许多部分而模糊不清。 英astigmatism;. 於 cidian.qianp.com -

#33.「有散光VS沒散光」眼中世界對比圖網崩潰:以為大家都看到 ...

你有散光的問題嗎?在晚上看燈光時,是不是會看到奇怪的光線感?日前兩張「有散光VS 沒有散光」的人的眼中世界對比圖在網路上瘋傳,讓網友意外發現, ... 於 www.teepr.com -

#34.高度散光! 對弱視及近視的影響?

4、弱視:多見於高度散光,特別是遠視散光,因其看遠看近都不清楚,視覺得不到鍛鍊。 易於發生弱視,繼之又有發生斜視的傾向。 5、引起頭痛、眼痠 ... 於 www.abby.com.tw -

#35.屈光不正 - 高雄榮民總醫院-單位網

我們的眼球就如一部相機,影像經過角膜及晶狀體的聚焦及調校,然後折射到達眼球後方的視網膜,視網膜就如底片 ... 臨床上最常見的屈光不正包括:近視、遠視、散光。 於 org.vghks.gov.tw -

#36.97二技 - 中臺科技大學視光系

(A)度數精準(B)任何距離都看得清楚 ... 凸透鏡的鏡片為(A)近視用(B)遠視用(C)散光用(D)近遠視兩用型 ... 在使用視網膜鏡時,要先看到那一種影像的跳動才是正確的? 於 op.ctust.edu.tw -

#37.散光 - 第一眼鏡

什麼是散光? 散光正確的醫學名詞應該稱為『亂視』,因影像無法完整正確的聚焦,看到的影像線條 為扭曲形狀,使影像呈現『散掉』的樣子,所以大家習慣上又稱亂視為散光 ... 於 www.firstgroup.com.tw -

#38.父母該知道的兒童眼科小常識:什麼是近視、遠視、和散光?

眼睛的屈光偏差就類似相機無法對焦一樣,影像在眼睛的視網膜(也就是相機的感光片)上無法清晰成像,以下的圖示(圖 ... 最後我們講到散光,散光就是一般俗稱的亂視。 於 epaper.ntuh.gov.tw -

#39.【衛教】散光是什麼?

散光 眼看到的影像就像從一個不平的鏡片看出去一樣,是散射不清楚的。散光度數比較淺時,不太會影響視力,但如果散光度數到達一定的程度,視力會有明顯的 ... 於 eyeplus.com.tw -

#40.飛秒雷射近視散光矯正、眼科處方配鏡

散光 -主要原因是角膜或水晶體的曲度不均所引起,所看到的影像有重影或歪斜,需戴散光鏡片(圓柱鏡)才能矯正。 散光又有規則和不規則兩種,前者原因以先天性居多, ... 於 www.la-lasik.com.tw -

#41.天天好視力散光科普丨孩子出現以上症狀,家長要重視了 - 壹讀

如果這種情況發生在孩子身上,又沒有及時矯正,還有可能導致近視度數加深,嚴重者看到的影像甚至可能出現扭曲。What?散光的危害竟然有這麼大? 於 read01.com -

#42.什麼是散光?...大正眼科提供@ ← 傻瓜妞的大小事 - cqc77

散光 正確的醫學名詞應該稱為『亂視』,因影像無法完整正確的聚焦,看到的影像線條為扭曲形狀,使影像呈現『散掉』的樣子,所以大家習慣上又稱亂視為 ... 於 cqc77.pixnet.net -

#43.散光到底是什麼?如何治療?能預防嗎? | 諾貝爾眼科機構

但散光的角膜表面呈橢圓或橄欖球形,其水平和垂直的屈率半徑不同,進入眼睛的光線便不能 ... 人自出生後均看到模糊不清的影像,而在學齡前期的兒童其大腦視覺中樞正在 ... 於 www.nobeleye.com.tw -

#44.散光是因電視看太多?醫:遺傳才是主因 - BabyHome 寶貝家庭 ...

不少人一被檢查出散光問題,通常會第一時間聯想到看太多電視、太常打 ... 張朝凱醫師解釋,散光主要是由於角膜弧度不正所導致影像呈現發散的問題。 於 info.babyhome.com.tw -

#45.106年專門職業及技術人員高等考試大地工程技師考試分階段

順散光(with-the-rule astigmatism),使用負圓柱透鏡矯正角膜散光時,圓柱透鏡軸度為90 度. 順散光(with-the-rule ... 看到的物體影像較大 看到的物體距離較近. 於 op.ypu.edu.tw -

#46.光線模糊扭曲?散光的原因與矯正方式| Hello醫師 - LINE TODAY

有散光的人,不論看的景物遠近,都會出現影像模糊或扭曲的情況,有些人可能還會出現頭痛或眼睛痠等症狀。另外,前陣子網路上流傳一張散光的人晚上看車 ... 於 today.line.me -

#47.【散光】遺傳是主因?即睇症狀、成因、治療及在家測試!

空閒時多到郊外遊玩,多看遠處,對預防散光有一定幫助。 ... 「希瑪微笑激光矯視中心」是上市公司「希瑪眼科」旗下的屈光矯視眼科中心,位於中環中建大廈及 ... 於 www.bowtie.com.hk -

#48.學童的視力保健 - 慈濟醫院

視力保健門診裡,媽媽帶著小明來到. 診間。 「醫生,我的小孩看電視時都會瞇瞇. 眼,而且會越看越前面,臉都快貼到 ... 起,所看到. 的影像有重影或歪斜,需戴散光鏡片. 於 www.tzuchi.com.tw -

#49.Eyesight 散光患者要當心!大力揉眼會加重散光並引發圓錐角膜

正常的眼球呈現圓形,中心點只會有一個,視線可以聚焦;而散光的眼球是橢圓形的,會出現兩個焦點,影像沒辦法疊在一起,看東西除了模糊之外,還會造成疊影 ... 於 www.am1470.com -

#50.台北新北關於預防散光控制治療的方式 - 眼科診所

視覺疲勞,由於亂視是屈光不正而造成,其面對不同的平行光線折射無法形成焦點,大腦需要花更多時間去看仔細模糊重疊的影像,導致視覺疲勞。 症狀三:. 不當用眼,經常瞇眼 ... 於 www.lasiktw.com -

#51.散光必須要戴眼鏡嗎?不戴會怎麼樣?

2、在驗光配鏡的時候,如果散光度數比較高,一定要佩戴散光眼鏡,對於一些白領長期工作需要 ... 圖5是300度單純近視性順規散光患者看到的模糊影像。 於 ppfocus.com -

#52.一樣的看不清楚,有不一樣的問題--KingNet國家網路中醫院

在父母的建議下到眼科門診就醫,才知道她的眼睛根本沒問題,而是腦瘤壓迫 ... 有二個聚焦點,所以看到的影像有重影或扭曲變形,需配戴散光鏡片矯正。 於 www.tcmking.com -

#53.這就是眼睛散光所看到的世界

散光看到 的世界- 近視眼的視角沒戴眼鏡出門,感覺看誰都是女神看什麼東西時都需要 ... 正常眼睛所看到的影像,沒有模糊或影像扭曲的現象。,看不清,使劲眯眼,然后散光 ... 於 video.todohealth.com -

#54.散光不矯正老是瞇眼、歪頭小心近視加深- 即時新聞

... 光率半徑不同,使得進入眼睛的光線無法聚焦,就會讓物體的水平部分清楚時、垂直部分就模糊,散成不同的影像,讓看到的東西變得混亂,這就是散光。 於 health.ltn.com.tw -

#55.眼睛散光的人看到的世界是什么样的?

散光看到 的東西- 看3d电影不带3d眼镜看到的画面就是了。 ... 散光正確的醫學名詞應該稱為『亂視』,因影像無法完整正確的聚焦,看到的影像線條為扭曲形狀,使影像. 於 1applehealth.com -

#56.[別因為散光錯過你的閃光] - 靈魂之窗眼鏡

所以逆散光的人沒有矯正的話, 看到的影像會變寬寬胖胖的~。 (3)當散光角度在180度 ... 於 wttsoul.com -

#57.眼睛基礎 - 寶島眼鏡

... 由色素上皮細胞組成,色素上皮細胞可以吸收進入眼睛多餘的光線,使我們看到的影像更加清晰,若沒有色素上皮細胞我們看到的影像就像照片曝光一樣,太亮而影像模糊; ... 於 www.formosa-optical.com.tw -

#58.眼科名醫:看電視、滑手機不會造成散光!這才是元凶 - 早安健康

散光 是天生出生就會有的,多半屬於遺傳性。 門診常遇到父母帶孩子來檢查眼睛,一檢查出來發現有散光,父母總是劈頭就罵孩子愛 ... 於 www.edh.tw -

#59.【SMILE全飛秒】解決近視+散光雷射手術一次搞定! - 白佳欣 ...

成像特點:看近時,會有重疊影像;看遠時,會模糊又會有重疊影像。 近視和閃光成像. 也就是說眼睛疾病越多,看到的成像也就越模糊且混亂。尤其散光沒有 ... 於 eyelasikblog.com -

#60.散光者看不到的世界!網驚:原來不是每個人都看到啊?

他們看的影像會有毛邊、霧化等現象,而照片裡的放射光芒也是其中一種現象。結果很多不知道真相的患者都超驚訝,一直以為每個人都看到一樣的畫面! 於 changepw.com -

#61.常見的「屈光不正」︰近視、遠視、散光及老花

眼角膜及晶狀體負責把進入眼球的光線聚焦並投射到視網膜上,形成影像。如果光線無法聚焦在視網膜上,影像便會模糊不清,稱為「屈光不正」——例如近視、 ... 於 www.thenewslens.com -

#62.B - 三元及第

A22 角膜弧度測量後得到數據:7.25 mm@090;7.45 mm@180,此角膜散光的型態及最 ... B30在病人的右眼前面配戴一個基底朝向鼻子的稜鏡,則入射的光線和看到的影像會有 ... 於 examarea.3dollars.com.tw -

#63.衛生福利部【台灣e院】-眼科 常見問題

自己有上網查詢一些資料,但看到有出現閃爍症狀幾乎都是在視野周圍,沒有查到有像我這樣是眨眼後,視野中心一小點 ... 我的眼尾還可以看到那個人再跳舞模糊的影像片段. 於 sp1.hso.mohw.gov.tw -

#64.1 什麼是屈光不正? 屈光不正的定義從視光學上講

的視網膜上,再由此發出視覺衝動訊號傳導到大腦,我們就能清楚地看到東西了。 ... 屈光不正包括近視、遠視、散光,而矯正方式有框架眼鏡、隱形眼鏡、角膜塑型片及雷. 於 www.hongren.com.tw -

#65.散光看到的影像

散光看到的影像. 1. 视疲劳:为了想看清物体,便运用调节,企图通过调节来克服视物模糊的印象,易引起调节性视疲劳——头部国内近视的人特别多,而且很多 ... 於 2911202123.dentiartclinicadental.es -

#66.一图自测散光!散光患者眼中的世界原来是这样的

看到 这里,想必大家都想知道自己的眼睛是否存在散光,给大家介绍一个小 ... 不同切面表面弧度是完全一样的,使影像可以准确清楚地投射到视网膜上。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#67.散光的世界 - Jinzhan

這些照片讓網友了解到散光者眼中的世界,也讓不少人非常驚訝,「我的生活和看到的都是謊言,我以為大家都看得到那些線條啊! 散光又稱亂視,在醫學定義上,是角膜或晶狀體 ... 於 www.jinzhan.me -

#68.散光損眼力100度以上建議治療 - 蘋果日報

散光 是指影像無法完整正確的聚焦,看到的影像好像散掉一樣,所以又稱「亂 ... 中華民國眼科醫學會理事長潘志勤表示,白內障和散光經常合併發生在老年 ... 於 tw.appledaily.com -

#69.視力保視 - uho優活健康網

其實所謂的「屈光不正」,是指裸眼視力達不到正常標準(通常是1.0),而又不知其所 ... 散光主要原因是角膜或水晶體的曲度不均所引起,所看到的影像有重影或歪斜,需戴 ... 於 www.uho.com.tw -

#70.散光沒關係?不治療這些危害跟著來:視力模糊、疊影

大多數的散光都容易引起視力下降,而高度散光者則更是要注意,特別是遠視散光的患者,會因為看遠看近都不清楚,視覺得不到鍛鍊,容易發生弱視以及斜視的 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#71.認識近視 - 仁愛醫療財團法人

若是屈光不正,光線的焦點就不是剛好聚焦在視網膜上,那麼視網膜上的影像就會不清晰,我們看到的物體影像就會模糊不清楚。 於 www.jah.org.tw -

#72.亂視(即散光)不矯正,頭痛眼酸月經亂 - Julia~2013的部落格

但散光的角膜表面圓形或橄欖球形,因為水平和垂直的屈光率半徑不同,所以無法聚集在同一點上,其所看到的影像可能出現水平或垂直的線條較清楚,但相對 ... 於 juliarabbit2013.pixnet.net -

#73.散光- 教育百科| 教育雲線上字典

由於眼角膜形狀不規則或水晶體異常而造成的視力障礙。散光患者兩眼看到的影像無法合而為一,為使能看清物體,需常調整焦距,所以常有眼睛酸痛、疲勞、充血、頭痛等症狀 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#74.散光可以看到鬼!!! @ 保健視不是保健室 - 隨意窩

2. 造成散光(亂視)的原因是什麼? 正常影像散光影像正常的角膜應是所有方向都是平滑有相同弧度,就像籃球的圓形球面。但有散光的人,角膜會有彎曲,可以說角膜的形狀比較像 ... 於 blog.xuite.net -

#75.散光矯正的方法_屈光矯正_衛教百寶箱

若某些原因,無法完全聚焦,反而「散」成不同的影像,則所看的東西將變得很「亂」時 ... 至於散光比較嚴重時,則看到物體一片模糊,對工作更有影響。 於 www.sunming-eye.com.tw -

#76.高階像差 - 德安眼科診所

當人眼在注視影像時,進入眼球光學系統的所有光線,無法完全集中聚焦在視網膜上, ... 常見的近視、遠視、散光就是屬於0到2階的低階像差,約占人眼像差的80%,電腦驗光 ... 於 www.deraneyes.com.tw -

#77.亂視搜尋結果- 教育百科| 教育雲線上字典

散光 患者兩眼所看到的影像無法合而為一,為使能看清物體,需常調整焦距,所以常有眼睛酸痛、疲勞、充血、頭痛等症狀。可配戴眼鏡加以矯正。【例】他的眼睛除了近視外, ... 於 163.28.84.215 -

#78.長庚紀念醫院眼科部

正視眼、近視、遠視及散光 ... 聚焦在視網膜上,則會產生清楚的影像,此時這樣的眼睛稱為正視眼,而當水晶體調節收縮的時候,眼睛就可以看到相對的近距離的物體。 近視. 於 www1.cgmh.org.tw -

#79.眼睛出現不明閃光是視網膜剝離前兆? - 中國醫藥大學附設醫院

視網膜剝離發生時不痛不癢,但會看到一大片黑影或看東西時影像扭曲、視力減退或色調改變。 有的人還會有一些前驅徵兆,例如看到黑點、黑影、蜘蛛絲或黑雲在眼前飄動, ... 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#80.Từ điển Trung Việt "散光" - là gì?

视力缺陷的一种,有散光眼的人看东西模糊不清,由角膜或晶状体表面的弯曲不 ... 散光. sǎnguāng [astigmatism] 一种视力缺陷,看到的东西的影像分成许多部分而模糊不清 ... 於 vtudien.com -

#81.眼鏡驗光員培訓知識:你知道散光的成因和治療方法嗎?

如果去眼科医院,经常会遇到患有散光(Astigmatism)的病人,有别于近视或者远视,他们不论看远还是看近,都无法获得清晰的影像。 於 www.xuehua.us -

#82.散光意思,散光注音,拼音- 辭典 - 三度漢語網

注音 ㄙㄢˇ ㄍㄨㄤ. 拼音 sǎn guāng. 詞性 名詞. 基本釋義. ⒈ 一種視力缺陷,看到的東西的影像分成許多部分而模糊不清。 英astigmatism; ... 於 www.3du.tw -

#83.林超群兒童眼科-弱視.散光.近視治療中心-

小孩戴著訓練儀器同時看電視或玩電腦,不會覺得無聊,一般很快即能看到視力進步 ... 應加上,使影像的品質能夠清晰鮮明,這對防止近視的加深有幫助,尤其散光的軸度更 ... 於 www.eyedrlin.com.tw -

#84.清華眼鏡公司- 散光正確的醫學名詞應該稱為『亂視』 - Facebook

散光 正確的醫學名詞應該稱為『亂視』,因影像無法完整正確的聚焦,看到的影像線條為扭曲形狀,使影像呈現『散掉』的樣子,所以大家習慣上又稱亂視為散光。 於 www.facebook.com -

#85.106 年專門職業及技術人員特種考試驗光人員考試試題 - 公職王

順散光(with-the-rule astigmatism),使用負圓柱透鏡矯正角膜散光時,圓柱透鏡 ... 馬竇氏鏡(Maddox rod)放置於受檢者的右眼,柱面透鏡放置方向為水平,會看到垂直. 於 www.public.tw -

#86.眼睛是怎麼看見東西的?

這些影像會通過視神經一直傳送到大腦。當大腦處理這些訊息時,會再次倒轉影像,所以我們不用倒過來看世界,否則我們可能會過著令人非常尷尬 ... 於 coopervision.com.hk -

#87.散光是什麼?散光原因、測試方法詳細告訴你! - PureStyle Note

【散光測試】有這些情形代表你可能有散光! 為什麼會有散光?散光原因; 散光種類&散光看到的影像; 散光與近視、遠視、老花的差別; 最後 ... 於 purestyle-note.com -

#88.散光的診斷與治療 - 中華民國愛盲協會

一般而言角膜是散光最常見的來源,但有些人則是由於水晶體的問題造成散光。 散光在幼童可能造成弱視,原因是光線無法聚焦於眼睛的視網膜上形成清晰對焦的影像,只能產生 ... 於 www.loveeye.org.tw -

#89.有關於小兒散光及弱視 - 陳晟康眼科聯合診所

Q:醫師您好:我小姪子今年三歲多,常見他看到陽光右眼就都睜不開常瞇著眼睛,日前帶他去檢查才知右眼散光250度,左眼150度.想請問一下,這是先天性還是日常作習不正確所導致 ... 於 www.cheneyedoctor.com.tw -

#90.從屈光不正談視力保健

何謂散光. 角膜表面不平,導致物體在視網膜上形成模糊不清的影像。 ... 散光──主要原因是角膜或水晶體的曲度不均所引起,所看到的影像有重影或歪斜,需戴散光鏡片( ... 於 www.nobelgroup.com.tw -

#91.近視原理是什麼?該如何預防與治療高度近視呢?元新眼科

「散光」指角膜或晶狀體拉扯成不規則形狀,導致光線進入眼睛後發生扭曲,造成影像 ... 戴框架眼鏡時,由於眼睛與眼鏡片之間有一定的距離,故通過框架眼鏡看到的影像 ... 於 www.besteye.com.tw -

#92.散光者看不到的世界!網驚:原來不是每個人都看到啊?

▽散光者則會因角膜變形導致角膜弧度不同,造成光線扭曲,眼睛無法聚焦就會出現放射狀光線。 ▽他們看的影像會有毛邊、霧化等現象,而照片裡的放射光芒 ... 於 tw.aboluowang.com -

#93.什麼是散光? | 依視路台灣

一般常見的散光症狀包括視力模糊、頭痛、眼睛疲勞或閱讀困難。 您可能還會發現看近或看遠時,影像扭曲、影像周邊模糊不清、無法識別特定形狀或細節,以及 ... 於 www.essilor.com.tw -

#94.高雄長庚紀念醫院眼科近視防治中心

看到 的物體的清晰度 ... 散光. 影像聚焦在兩個. 以上的不同點. Page 13. 高雄長庚紀念醫院眼科吳佩昌醫師提供. 散光. 正視眼. 散光 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#95.識別視力問題 - 台灣蔡司

近視、遠視、老花和散光——BETTER VISION將為各位說明:視力損害問題有哪些? ... 的壓力,因為它們必須在不同的視距之間不停地調節,以確保我們看到清晰聚焦的影像。 於 www.zeiss.com.tw -

#96.雙重視野(複視):成因與治療 - All About Vision

顯然,我們大多數人都不希望看到雙重影像。但實際上,用雙眼看到單個影像的能力涉及到肌肉、神經和其他眼睛部件的複雜系統。 當雙眼正確 ... 於 www.allaboutvision.com -

#97.散光的意思、解釋、用法、例句 - 國語辭典

由於眼角膜形狀不規則或水晶體異常所造成的視力障礙。散光患者兩眼所看到的影像無法合而為一,為使能看清物體,需常調整焦距,所以常有眼睛酸痛、疲勞、充血、頭痛等 ... 於 dictionary.chienwen.net