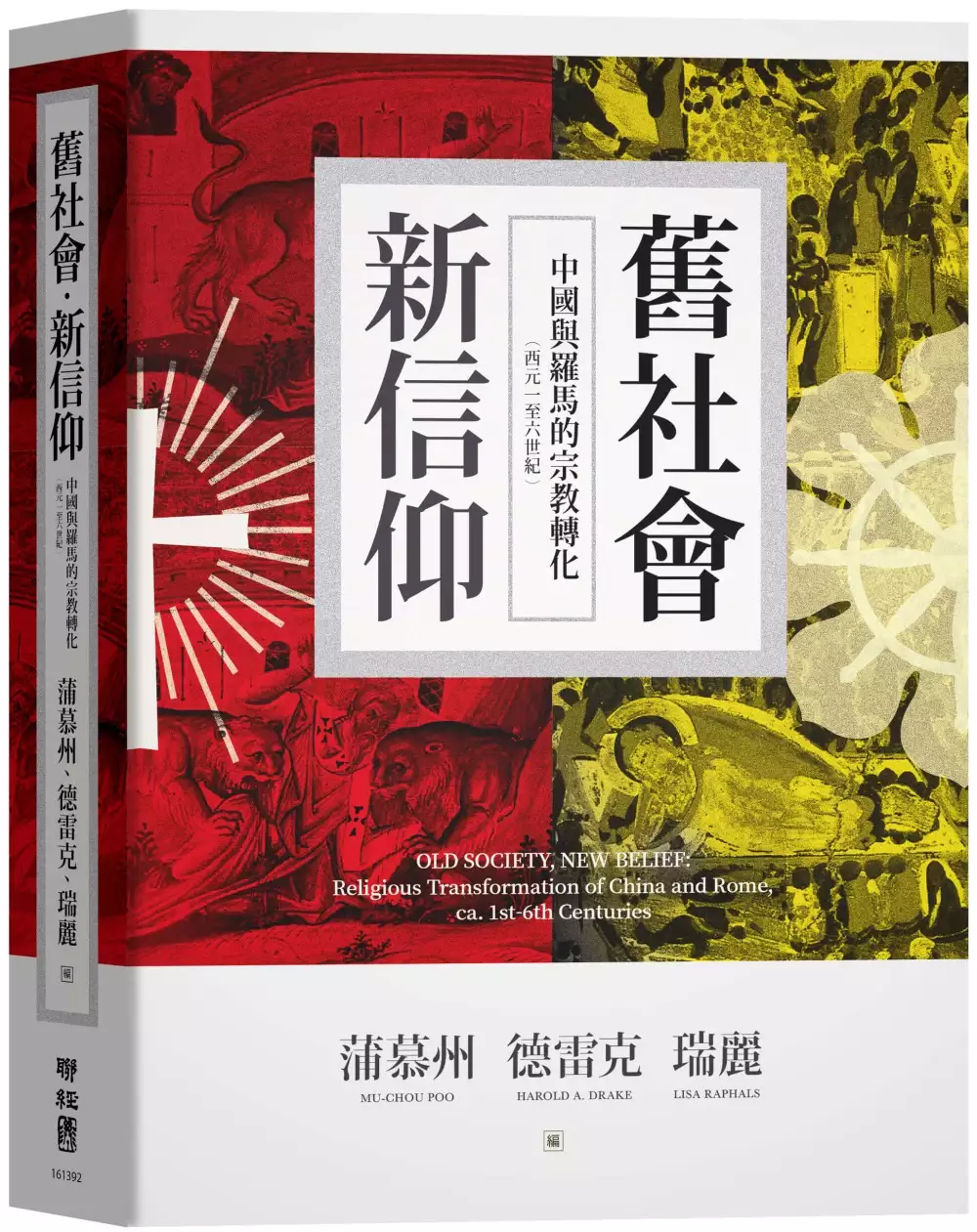

文化例子的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Harold DrakeLisa Raphals寫的 舊社會,新信仰:中國與羅馬的宗教轉化(西元一至六世紀) 和潔西卡‧亞歷姍卓,伊本‧珊達爾的 丹麥的幸福教養法都 可以從中找到所需的評價。

另外網站企業文化例子 - Yhkt也說明:30/11/2017 · 企業組織文化例子。組織文化(Organizational Culture)組織文化廣義:是指企業在建設和發展中形成的物質文明和精神文明的總和。

這兩本書分別來自聯經 和天下文化所出版 。

輔仁大學 法國語文學系碩士班 何重誼、齊莉莎所指導 王琦堯的 卑南語學習的批評分析:法語與卑南語之語言教材比較 (2022),提出文化例子關鍵因素是什麼,來自於卑南語、族語學習、法語學習、語言政策。

而第二篇論文國立臺南藝術大學 音樂學系碩士班 周郁芝所指導 簡昱恕的 許常惠《留傘調變奏與主題》作品44 之樂曲分析與演奏詮釋 (2021),提出因為有 許常惠、小提琴無伴奏獨奏曲、留傘調變奏與主題的重點而找出了 文化例子的解答。

最後網站在日本住久了回台灣反而不習慣?旅日台灣人的8個「逆文化 ...則補充:聽了大家舉的例子,便會深深覺得台灣和日本在某種程度上習慣還是頗不同的,相當有趣,請大家務必一讀!(以下文章僅為受訪者及筆者的個人意見。) 1. 捷運 ...

舊社會,新信仰:中國與羅馬的宗教轉化(西元一至六世紀)

為了解決文化例子 的問題,作者Harold DrakeLisa Raphals 這樣論述:

羅馬人成為基督徒,但基督徒也成為羅馬人。 當新的宗教信仰、活動、機構與價值觀,傳播到有著深厚宗教傳統的舊社會時,無可避免會出現衝突、抵抗、交流和爭論等複雜的互動,讓雙方都產生深刻的改變。基督教和佛教進入歐洲和中國的過程,便是人類文明史上兩個最重要的案例。 歷來學者對兩者的研究可謂汗牛充棟,但很少著作能像《舊社會.新信仰〉一書,將兩者放在一起,做出既深入又全面的比較。本書作者群在這極端複雜的歷史中各自選擇主題,探詢新舊之間的交流、交融、衝突與轉化,到底有何異同?對了解這兩種宗教文化,又可能有什麼助益? 透過哲學、法律、建築、藝術與物質文化等不同面向的研究,他們指出,在中國

和羅馬,新宗教都沒有簡單地掃除舊社會的信仰和習俗;而是在多個世紀的互動和對話中,舊社會改變了新宗教,而新宗教也改變了舊社會。 編者簡介 蒲慕州 香港中文大學歷史系講座教授。臺灣大學歷史系畢業,美國約翰霍浦金斯大學埃及學博士(1984)。曾在臺北中央研究院歷史語言研究所、美國加州大學洛杉磯分校及哥倫比亞大學等地工作及教學。專書發表有《追尋一己之福:中國古代的信仰世界》,Wine and Wine Offering in the Religion of Ancient Egypt, In Search of Personal Welfare-A View of Ancient Chi

nese Religion, Daily Life in Ancient China 等。 德雷克 (Harold Drake) 美國加州大學聖塔芭芭拉分校歷史系榮休教授,專長為羅馬帝國宗教史,著有Constantine and the Bishops, A Century of Miracles 等書。 瑞麗(Lisa Raphals) 美國加州大學河濱分校比較文學系教授,專長為中國古代哲學及宗教史,希臘哲學史。著有Divination and Prediction in Early China and Ancient Greece, Sharing the Ligh

t: Representations of Women and Virtue in Early China. 作者簡介 康若柏(Robert Ford Campany) 美國Vanderbilt 大學東亞系教授 徐美羅(Mira Seo) 新加坡國立大學耶魯聯合書院(Yale-NUS)人文學副教授 金顯真 澳洲墨爾本大學古典學高級講師 呂宗力 香港科技大學人文學部榮休教授 陳懷宇 美國亞歷桑那州立大學宗教學副教授 李福 (Gil Raz) 美國達特矛茲學院宗教學副教授 斯圖爾特(Roberta Stewart)

美國達特矛茲學院古典學教授 溫司卡 美國南方美以美大學聖經學教授 顏娟英 中央研究院歷史語言研究所研究員 查特吉(Paroma Chatterjee) 美國密西根大學藝術史系助教授 周胤 重慶大學人文社會科學高等研究院史學研究中心講師 賀耐嫻(Natasha Heller) 美國維吉尼亞大學宗教研究系副教授 薩爾茨曼(Michele Renee Salzman) 美國加州大學河濱分校歷史系教授 序 中譯本序 導論/蒲慕州、德雷克 第一章 「佛教入中國」於中古早期之中國/康若柏(Robert For

d Campany) 第二章 基督教和羅馬:權力關係的研究/德雷克(Harold A. Drake) 第三章 啟蒙的美學:羅馬建築詩學中的哲學延續和修辭創新/徐美羅(J. Mira Seo) 第四章 殉道者游斯丁和塔提安:基督徒對與希羅文化和對帝國政府迫害的反應/金顯真(Hyun Jin Kim) 第五章 當佛教遇上讖緯:中古早期中國的一次宗教邂逅/呂宗力 第六章 尊崇死者:佛教在中古早期中國重新發明紀念文學、儀式和物質文化/陳懷宇 第七章 佛教被挑戰、接納和偽裝:道教和佛教在中古中國的互動/李福(Gil Raz) 第八章 羅馬的籤卜和主教的挑選/斯圖爾特(Roberta Stewart) 第

九章 將超自然殖民:神靈在古代後期怎樣被鬼魔化/溫司卡 第十章 早期佛教對鬼魂的馴服/蒲慕州 第十一章 生與死:北朝涅槃圖像的發展/顏娟英 第十二章 古代雕像、基督教城巿:君士坦丁堡和《歷史簡記》(Parastaseis Syntomoi Chronikai)/查特吉(Paroma Chatterjee) 第十三章 佛教在中國的適應與轉化:以寺院建築為例/周胤 第十四章 在轉變的宗教景觀中理解報應:顏之推(531-591年)的個案研究/賀耐嫻(Natasha Heller) 第十五章 從迷信到異端:法律和神的公義(西元四至五世紀)/薩爾茨曼(Michele Renee Salzman) 結論:

對中國和羅馬的比較視角/瑞麗(Lisa Raphals) 原始文獻 二手研究 序 本書是一群學者長期合作的成果。2012年12月,一群學者聚集於加州大學洛杉磯分校的亞洲研究所(Asia Institute, UCLA),開了一個工作坊,名為「舊社會,新信仰:中古早期中國與歐洲的宗教相遇與文化認同」(Old Society, New Faith: Religious Encounter and Cultural Identity in Early Medieval China and Europe)。2014年6月,於香港中文大學召開了一個國際會議,名為「舊社會,新信仰:中國與羅馬的宗

教轉化,西元一至六世紀」(Old Society, New Faith: Religious Transformation in China and Rome, 1-6 centuries CE)。本書中大部分的文章是由此次會議所發表的文章修改而成。這整個研究計畫是由當時香港中文大學人文學科研究所所長熊秉真教授所支持促成的。加州大學洛杉磯分校亞洲研究所王國斌教授亦提供支授。特別感謝Robert Gurval, Carol Bakhos, Lothar von Falkenhausen, Richard von Glahn, John Lagerwey, Tamara Chin,以及許多其他參與

了兩次會議的學者。會議經費由香港佛光山道場及蔣經國國際學術文流基金會贊助,特此致謝。最後,牛津大學出版社資深編輯Stefan Vranka出力甚多,於本書之出版有關鍵作用。 蒲慕州 中譯本序 一般而言,人們以為古代研究是很難比較,或者沒法比較的。的確,在歷史研究中,古代研究學者很少談比較,因為,要能夠真正深入研究一個古文明,已經是相當困難的事,遑論比較?研究古代文明的學者,窮一生的精力去研究一個或一段古代文明,自然也會覺得他們所研究的文明是獨特的,無法比較,無需比較。 但當然也有人覺得比較研究是了解古文明的重要方法。從理論上說,比較是獲得知識的基本方法。因為認知活動

的本質,是由已知推未知;比較已知與未知,才能有新知。全球化的當代趨勢逼使歷史學者不但在看待當代歷史時將眼光放大至關照全球,也重新從比較的角度看過去的歷史。要了解一個社會有何特殊性,比較是不可少的方法。因而也可以說,在歷史或者文化研究中,比較的眼光不是點心,而是主食。任何有關社會文化或歷史的理論或者宏觀的視野,必定也是帶有比較的眼光的看法,因為只有比較才能提供足夠的資料來反思舊習,開拓視野。 許多時候,不同地區人類社會可能面臨相似的問題,各自產生了相似或不同的解決辦法。為什麼如此?這就是比較研究所可以著力的地方。經由比較,一個地區舊的問題可能因為有了其它地區的經驗和解決辦法,可以得到新的

解釋,這也就是說,全球視野在邏輯上必然要指向比較研究。正如一位歷史學者所說,「歷史的比較不僅是一種方法或者程序,也是對付那隨著偏執一個國家的歷史而來的褊狹主義(parochialism)的良藥。」但當然這不表示個別研究者可以沒有一個深入研究的範圍,因為沒有深入研究,沒有對複雜歷史現象的了解,比較的結果必然只能是表面的。 其實比較研究並非新的說法。社會學家及人類學家自從十九世紀末以來就已經實行比較研究。社會學及人類學的理論無一不需要比較的資料。因為所謂的理論,就是一套可以適用在不同社會中而可以提供某種解釋,或者了解那個社會的說法。 不過自1970年代以來,文化人類學者有一趨勢,認

為每一個文化都是一個自滿自足的意義系統,只能就其自身來了解自身。但這當然是一個可以辯論的說法。就連什麼是文化這個問題,也必須經過比較不同的文化體系才能夠有所了解,因為文化不只是一個抽象的概念,而必須是體現在具體的文化載體之上,如宗教,文學,哲理,社會價值,社會組織,經濟結構,等等。從歷史學的角度看,文化在不同的歷史和地理環境中發展,因而必然有其特殊性。然而人類作為一個生物群體,亦有其共通的思維結構,物質需求,因而在人與環境,人與人的相互競爭中,必然有一些共同必須面對的問題。特殊性若沒有共同問題的凸顯,也就成不了其特殊之處。 如果我們同意比較是了解歷史文化的一種途徑,接下來的問題是,比較

什麼,或什麼值得比較?又如何比較? 比較什麼?也就是說,如何選題?我有一些粗淺的看法: 選擇對不只一個文化都有意義,而且有重要性的問題,此問題在各自文化發展的脈絡和結構上都占有關鍵性的重要意義。必須考量的是,我們根據什麼判斷此問題有意義,在什麼文化環境中此問題有意義?對不同文化而言都有重要意義的問題,如果加以比較,應該會發現一些疑問:為何不同歷史文化情境有時可以產生相似的問題,相似的歷史情況又為何產生不同的問題?在回答這些疑問時,是否可以發現從前不曾注意到的新問題,或新的觀察角度?可以看出,什麼問題是值得比較的,取決於研究者本身對某些歷史時代的深入了解。一個問題是否在歷史文化的發展

上占有關鍵地位,是靠研究者去琢磨出來的,而不是它自己跳出來的。 如何比較?可以大略分兩種來說。 一是在研究中帶入所謂比較的眼光。即研究者有一個主要的對象,但在考量其對象時,用其它文化中的例子來襯托出主要研究對象的一些特徵,或者指出主要研究對象與其它文化例子相似之處。在這種研究設計中,研究者需要廣泛閱讀其他文化中與自己研究相關的議題和研究成果,以找到有用的比較例證。這種比較的眼光,只要閱讀足夠深入,可以讓自己的研究提昇到一種新的境界,不再被自己原有的問題和討論方法所限制,因而有機會產生新的觀點,新的理解。 第二種是所謂全面的比較,指的是對比較各方都進行深度研究,再加以比較

。研究者必需熟悉所有打算比較的對象,能夠有從事一手研究的能力。因而沒有一個主要研究對象,而是有一些地位平等的對象,彼此相互對照,互為比較的例子。理想上,全面比較研究的目標是要對所有比較對象都可以產生新的了解。這不止是簡單的「甲方有a b c d e,乙方有a b d e f,所以有同有異」式的了解。我們希望達成的效果是對所有被比較的對象都能夠都得到新的理解,而這些是不比較就不容易得到的。這當然是相當具有挑戰性的。 比較,有的人認為,是建立理論,或者證明理論的一種途徑。這在進行比較之初也許很難預料。當然,歷史學者的目的不見得是要建立理論。認為理論有用,並且依賴理論來解釋材料,也可能代表一

種思想上的怠惰。 如果我們同意比較研究是一個值得探索的方向,而且方法上也是可能的,我們要採取什麼樣的策略去進行?誰可以去進行比較研究?我認為這可以有二種選擇。一是個人研究,一是集體研究。由於每個個別的學者所有能力進行的研究總是有他的限制,不論是文學、哲學、歷史、藝術、宗教,要能夠有能力研究一個以上的文化,基本上是很不容易的,因此邏輯上而言,個人的研究,比較可能進行我所說的第一種比較,即具有比較眼光的研究。但近些年來,有愈來愈多的年輕學者開始走這條路,他們或由中國出發,學習西方古典文字,或由西方出發,學習中國文史,並且取得博士學位,開始在大學中教書、研究、出版。 集體研究,則比較

可能進行第二種比較,因為不同專長的學者可以結合起來共同探討一個比較的課題。即全面的比較。或者說,比較雙方均有相當的深度和廣度。如果我們要做這種計畫,那麼它很容易就成為一個國際合作計畫。本書就是這樣的一個例子。 西元二至七世紀間,中國的文化版圖隨著漢帝國的崩潰與佛教的傳入經歷了深刻的變遷。新的宗教不僅挑戰並改變了漢代知識份子遵循數世紀的宇宙觀與哲學思考,也逐漸滲透到整個社會,促成了一個新的群體的出現,即職業宗教從事者以及為他們提供物質支援與法律保障的追隨者。這種支援部分來自改信新宗教的統治階層,部分來自受其救贖觀念吸引的一般民眾。從長遠來看,佛教的觀念、術語以及傳統融入了中國人的心理、語

言、文學、藝術中,成為文明整體的有機組成部分。 然而,佛教真的如一些學者宣稱的那樣征服了中國嗎?這是個值得思索的問題。我們該如何定義文化或宗教意義上的征服呢?一個宗教能否在自身不作出改變的情況下「征服」任何社會或民族,仍然存在疑問。在中國,長期以來,佛教──一種在異國土壤中萌發的宗教──的學說與實踐為包括知識分子和平民在內的大部分民眾所抵制,因其對他們文化認同立足點的否定。這些立足點包括天人相應的宇宙觀、對天地的崇拜、祖先崇拜、基於儒家理想的家庭與社會道德體系,以及帝國政府凌駕於民眾生活之上的絕對權威。摒棄這些觀念,無異於徹底摧毀他們自身存在的意義。這些抵制有時甚至會轉變成公然的迫害:

佛寺被強行關閉,僧侶被迫還俗。某些這種對佛教的疑慮直到近代仍然存在。因此,這遠不是一個征服與接納的簡單問題。 約在同一時期,一個發源於近東,原本名不見經傳的教派—基督教,在日漸衰落的羅馬帝國中取得了一席之地。至西元四世紀初,君士坦丁大帝於313年發布米蘭敕令後,基督教成為了官方認可的宗教,其後更是成為帝國範圍內唯一的合法宗教。基督教對羅馬帝國這種表面上的「征服」當然並非一切的終結,相反,它只是基督教與眾多本土傳統遷延日久的博弈之開始,尤其是精緻的希臘羅馬文化,其成熟的哲學思想與藝術表達形式、悠久的宗教傳統、自然形成的家庭與社會道德準則,數百年來支配著人們的生活實踐。基督教如何說服人們並

改變了幅員遼闊的羅馬帝國中各個團體的人們,將他們凝聚成一個以希臘羅馬文化人群為核心,包括日爾曼人與猶太人的新社會?舊的社群又是如何從抵抗,協商,到重新闡釋基督教理念,而基督教信仰又是如何應對阻力,實現蛻變的呢?這個複雜的過程吸引了諸多近代西方學者的注意。 由此看來,中國與羅馬都曾在一個動盪的時期遭遇某種挑戰,也就是說,這兩種現象都代表著一種文化生態,包括新的種子試圖在異國土壤紮根,而舊的土壤嘗試抵抗、包容、接受且最終轉變入侵物種的各階段過程。儘管在此兩個領域中的研究成果頗豐,迄今為止仍很少有人嘗試將兩者相提並論,以比較的角度著手研究。例如,有何種精神或物質危機或機遇讓新的元素得以紮根?

新與舊的文化價值觀之間有何相吸和相斥的地方?雖然佛教與基督教兩者都同時有著這樣的傾向,即一方面放棄現世、冀望天國或西方極樂世界,另一方面卻參與俗世事物,希望作出改變;但佛教與基督教在其早期發展階段,在一個新環境中的應對策略與應變能力有什麼不同呢? 考慮到佛教與基督教在中國與歐洲各自的歷史進程中所催生的複雜文化現象,我於2012和2014兩年組織了二次學術研討會,比較早期佛教在中國、基督教在歐洲的發展進程,希望由此獲得一些對兩種傳統的新感悟。鑒於此研究方向有多種可能的方法,我們在一開始就決點聚焦在一個特定主題:「宗教轉化與文化認同」。通過審視有關文化認同的問題,我們希望探討在新宗教進入舊

社會的過程中,不同的舊社會如何應對相似的問題。這些問題可能是政治性的,譬如新的宗教權威怎樣被舊的政治權威承認、容納或拒絕;也許是哲學性的,即新的世界觀如何在舊有哲學傳統中間占有一席之地;或是社會性的,即一套新的社會實踐與道德準則怎樣對舊的社會規範造成衝擊;而最後,這些問題還可能是物質上的,即一套新的信仰系統如何改變了舊有社會的物質生活,包括藝術與建築、以及日常生活,後者又是怎樣反作用於前者。 以上的考量,是本書中各個章節所企圖處理的。可以發現,這些問題很難說已經在本書中都得到完滿的答案,因為事實上作者們各有其專注,各有其發揮。我們雖在導言和結論中設法將各章作者的貢獻串成一個故事,仍然離

理想甚遠。不過,我們其實早已在計畫之初就已經認識到,早期佛教在中國,早期基督教在歐洲,是影響現代世界發展的重要歷史現象,不可能因為一本文集就解決了所有的問題。本書提出的是一種探索歷史的方向,一些嚐試的例證。最重要的,是點出比較研究的益處及其帶來的挑戰。我們期待於未來。本書英文版為我及德雷克(Harold A. Drake)和瑞麗(Lisa Raphals)兩位教授共同編輯,而中譯本之出版,得到聯經出版事業公司林載爵發行人之支持及協助,特此致謝。 蒲慕州 導論(節錄) 在歐亞大陸的兩端,兩個大帝國在大約相同的時間開始形成。在東方,秦始皇在西元前221年將「戰國七雄」征服,自稱「皇

帝」。他短命的皇朝在西元前202年由漢取代,這個朝代在此後四百年統治著中國。同一年,西元前202年,羅馬城邦從與迦太基的戰爭中脫穎而出,成為地中海西部唯一的政權,五十年後更控制了地中海東部的諸希臘化王國。到了西元前146年,它已是地中海一帶唯一的超級大國。在這些征服之外,還有一連串西元前一世紀的內戰,最終帶來一個由凱撒的繼承人奧古斯都創造的王室系統。一系列的皇帝在以下五世紀統治西方,在地中海東方則再統治了一千年。 在時代上還有另一個巧合。西元一世紀,兩個帝國都受到新信仰系統的挑戰,這些信仰系統的形態和價值觀都與當地建立已久的社會和文化規範十分不同。在西方,宣教士開始傳播拿撒勒人耶穌的教

導,教人放棄世俗的享樂,上帝所有子民基本上平等,以及在一個十分物質化、等級化和多神的社會中,拒絕敬拜除了獨一真神以外任何神明。在中國,傳教士帶來佛陀的教誨。他是一位印度王子,透過專注於儀式和冥想而覺悟。如同西方的基督,佛陀帶來的觀念、實踐和價值觀似乎威脅到中國文化的基礎。例如:它們挑戰本地固有的文化,如天人感應的宇宙論,王室對天地的崇拜,拜祭祖先,儒家關於家庭和社會倫理的觀念和實踐,以及王室政府對百姓的至高權威。但在幾個世紀內,這兩個新信仰能夠穩穩地站住腳,以致它們的名字幾乎與它們以陌生人身分進入的政體等同。 隨著世界歷史作為一門學問的發展,不少著作將羅馬和中國加以比較,至於比較佛教和

基督教作為宗教系統則更早就開始。但人們相對較少留意比較這些新宗教和他們所進入的地區固有的宗教和文化傳統如何互動。這就是本書的主題。這是一個很大的題目,而且很容易變得概括化。為了避免這個陷阱,我們要求研究這兩個傳統的歷史專家提供具體的例子,詳細顯示每個宗教面對的障礙,以及它們怎樣跨越這些障礙。藉著將這兩個故事的線索連繫起來,我們想顯示比較歷史可以怎樣讓我們對兩種經驗有更新和更深刻的了解。 這種思路是基於一個命題:當新宗教信仰、活動、機構或價值觀傳到一個已經有悠久的信仰、活動、機構和價值觀的社會時,便無可避免會出現衝突、交流和爭論等複雜的互動,令新來的宗教和新的宿主文化都發生改變。將基督教

和佛教研究並列,可以發現這些過程的某些方面是人們在單研究其中一個宗教時往往忽略的。 例如:羅馬和中國一個很容易被忽略的共同特點是,古代國家是宗教機構;它們的領袖的一個主要責任是與神聖力量打交道。這些新宗教與其他宗教不同,兩者都帶來對政教關係的新理解,有效地削弱了統治者的權威。但雖然有這些障礙,兩個宗教都在各自的帝國中說服和轉化不同群體的人,將他們交織到新的世界觀中。 為與世界史研究近來的趨勢同步,我們的方法既是主題性,又是比較性的。我們不宣稱就這些現象提供全面的研究,因為這即使可能,也超越了本書的範圍,而是提供一連串文章,集中在幾個主要問題上,是每個社會都表現出來的,如妥協、吸

收和論辯等等非常複雜、多面的過程的某些特定方面。我們的目的不是提供最終的答案,而是刺激進一步的研究。這些文章也運用了多種分析方法。除了關注文本分析的歷史學者外,還有學者運用文學作品來剖析文化價值觀,另有一些文章則反映了經濟學家和宗教研究學者的方法。 歷史背景 在西元三至五世紀之間,隨著漢朝衰落(西元前202年至西元220年)和佛教的進入,中國的文化景觀經歷了基本的改變。這新宗教不單在思想層面挑戰漢朝知識分子運作了多個世紀的宇宙觀,和關於人性的哲學思想,也漸漸滲入整個社會,促成新的專業教士以及追隨者的產生,這些追隨者為他們提供物質支持和法律保障。這種支持來自各個社會階層的平信徒,

由統治階層到平民都有,他們都被佛教救贖的信息和實踐方式所吸引,包括關於疾病和痛苦的來源的新觀點。 我們可以說,佛教到來的機運,是因為漢朝衰落引致的政治分裂和文化及宗教動盪,以及道教和懷疑主義的興起。政治分裂始於西元220至265年期間的三國分立,然後是晉朝短暫的統一(265-420)。不過,因為來自北方的游牧民族,也就是所謂「五胡」的入侵,晉朝被迫退到長江以南,而胡人則在中國北方建立他們的政權。晉朝(現在稱為東晉,317-420)之後是南朝(420-589)。北方的游牧國家中,最成功的是北魏(386-534,由鮮卑族建立),之後是西魏(535-557)、東魏(534-550)和它們的繼

承者北周(557-581)和北齊(550-577)。在整個北朝時代(386-581),外國文化,主要是來自北方和西北方,包括佛教,都深入中國社會,永遠改變了中國的文化面貌。這本書討論的很多佛教文獻都屬於這個時期。本文所謂的中國,主要是一個地理上的指稱,指東亞大陸上人群及文化在歷史發展中形成的一個內容不斷變化的地區。 大約同一時候,隨著三世紀奧古斯都的「鐵圈」防禦政策崩潰,羅馬帝國經歷了類似的災難。羅馬雖能重整,阻止了日耳曼入侵者,直到第五世紀,但代價是它的政治和軍事結構經歷了巨大改變。到了四世紀末期,基督教這個來自東方,本來不重要的信仰,成為國家唯一的官方宗教。君士坦丁大帝歸依基督教,

傳統上被視為是他在西元312年奇蹟地看見十字架的異象的結果。長久以來,人們都視此為歸信過程中的關鍵事件。但對神蹟故事的著迷往往模糊了在這事件之前基督徒和「異教徒」之間超過兩世紀多方面的交流。 同樣地,佛教的觀念、用語和習俗在多個世紀中融入了中國的心理、語言、文學和藝術,成為整體的有機部分。但這個過程既不平順,也不一貫或者理所當然。來自印度的佛教源於非常不同的土壤,其很多重要特點都長期受到一些中國知識分子和普通人抗拒。一些佛教觀念、行為和價值觀甚至似乎威脅中國文化的基礎,例如挑戰本地一些已經相當成熟的觀念,如天人感應的宇宙論、王室對天地的敬拜、拜祭祖先、以儒家理想為基礎的家庭和社會倫理的

觀念和行為,以及王室政府作為掌控平民百姓生命的至高權威。放棄這些觀念似乎等於放棄身為中國人的本質的一些關鍵的部分。對佛教的抗拒有時甚至以迫害的形式出現,包括關閉寺院,迫使和尚及比丘尼還俗。關於佛教的某些誤解和抵制甚至持續到現代。因此,問題遠遠比簡單的「征服」和「接受」這些概括性詞彙顯示的要複雜得多。 在羅馬帝國之下,基督徒從西元64年的羅馬大火到君士坦丁大帝歸信前都忍受零星的迫害。這些迫害大部分都很集中,直到三世紀中葉,第一次出現了遍及整個帝國的迫害。雖然在這幾個世紀,基督徒和異教徒在知識和流行層面都走得更近,被迫害的經歷在基督徒身分的發展中扮演了重要的角色。君士坦丁之後的一世紀,這個

新宗教建立得非常成功,以致羅馬帝國成了基督教帝國。但我們應該強調「基督教」還是強調「帝國」?長久以來,學者都認為基督徒之所以用越來越強的方法來壓抑其他宗教,以及後來針對猶太人和不順從國教人士的暴力,是基於推廣基督教的考量。但較新的研究則強調羅馬帝國更廣大的宗教巿場的要求,以及帝國對統一和共識的要求。根據這較新的模式,傳統上以為是帝國基督教化的很多趨勢──例如關注來生,以及與神更緊密、更個人的關係──與其說是基督徒引進的,不如說是基督徒(和很多其他宗教一起)回應在社會整體中發展的更廣泛趨勢。 因此,在中國和羅馬,新宗教的故事都不能用「征服」或甚至「成功」這些簡單的語言來講述。佛教和基督教

都面對來自精英和平民的抗拒;為了得到接納,兩個宗教都經過遷就和適應的過程,在新信仰改變舊文化之餘,新信仰也經歷改變。因此,在兩個情況中,適應和吸納都必須被視為過程的一部分。一個古老的說法是「羅馬人成為基督徒,但基督徒也成為羅馬人」。這說法也同樣適用於中國的佛教徒。 第十章 早期佛教對鬼魂的馴服/蒲慕州 由於證據不足,我們很難確定佛教最早「有意識地」傳入中國的日期,因為佛教傳入中國,很可能是作為某些來自西域,也就是中亞的商人的信仰。這些商人的目的很可能是做生意,而不是傳播宗教信仰。他們接觸中國人,甚至在中國人中間定居時,便創造機會讓中國人熟習他們的外來行為和信仰,也讓他們自己和家人學習中國人的

思考和生活方式。這個早期階段的好些著名僧人都是在中國定居的中亞人的後代。 因此,當佛教僧人──無論是來自中亞還是印度,是中亞商人的後代,還是中國信徒──開始積極將佛教介紹給中國,他們應該不是最早來到中國的佛教徒,也可能對中國文化傳統的主要特點有相當認識。他們面對雙重的任務。首先,他們需要吸引包括統治者在內的精英/士人階層的注意。他們明白,要在中國社會生根,必須得到統治精英的善意對待和支持。為此,他們運用中國本地的概念來詮釋他們信仰的經典,翻譯他們的文本,甚至利用中國詞彙來與中國的知識分子辯論,藉以傳揚佛教。其次,佛教僧人也需要面對社會中的流行信念,是人們接受或習慣的,並嘗試顯示他們這些佛教僧人

可以怎樣為人們提供可靠的服務,將邪靈和鬼魂從他們生活中驅走,確保他們有快樂的將來,無論是在此世還是來世。因此,早期佛教文本經常提到民間流行的宗教活動,包括崇拜鬼魂和精靈。這可以從梁朝慧皎(西元497-554年)撰寫的《高僧傳》得到最好的說明。這本書記載的很多故事都描述僧人有特別的天賦或能力,可以驅鬼。而且,六朝的好些「志怪故事」都是由佛教徒或同情佛教的人撰寫,這些故事運用關於鬼魂的故事來顯示佛教僧人的法力。唐朝《法苑珠林》這本以傳揚佛教教導為目的的百科全書式作品包含大量鬼故事,很多都選自六朝的志怪作品。這一章要討論的正是佛教徒在這第二方面的努力,也就是處理中國傳統的鬼魂觀念,以及對驅鬼儀式的相

信。

文化例子進入發燒排行的影片

你不記得前幾週

我們討論過CGTN

跟中方的媒體想要國際化爭取這個...

話語權

爭取話語權

那但是上週前幾週阿亮講說

可是因為你說的是他們的語言

但沒有用他們的文化說話

所以接受度比較低

但這個紐約時報特別出了一個報導

他說我稍微唸一下

因為Ben Smith的意思

現在中方的媒體宣傳

也不只是用外語媒體還有包含的直接介入當地的媒體

他說中國政府的宣傳報紙中國日報

不但以英文發行還有塞爾維亞語Serbia

塞爾維亞語的版本

一個菲律賓的記者估計

菲律賓新聞專線中間超過一半的報導來自

中國國家新聞機構新華社

一個肯亞媒體集團從中國投資者那裡籌集資金

後來解僱了一位專欄作家

他寫的中國鎮壓維吾爾人的文章

秘魯的記者在社群媒體上

受到好鬥的中國政府官員的強烈批評

這是戰狼外交啊

你是要看CGTN在哪一國

肯亞跟祕魯他肯定影響的到

我覺得有部分歐洲國家他也影響的到

但你知道這篇報導的意思是

我們看起來好像是分別的事件

但其實背後有一個大戰略

就是中方想要用中國資金

中國的權力跟中國視角 發展媒體嘛

全世界的媒體後面

本來就這樣啊

就是像你上次講的啊

美國也做同樣的事

因為非洲大部分都是法國跟英國的殖民地

所以你要跟這些人溝通

那他們學中文沒那麼快

那很多人英文法文還是母語

所以他當然就是要透過這種東西來影響

南華早報就很典型

南華早報我是每天看

那他也會登

很中國論調的文章 有

也是用英文寫的 中國崛起論

可是他也會去邀很反中國的文章

可是他的報導基本上是 相對均衡

至少對事實的報導

我認為還是相對準確的啦

那如果中方已經用全球大戰略的角度

滲透進各個媒體

包含了投資包含資金包含了變成partner

那他們到底要做什麼

你說CGTN啊

CGTN已經是其中的一環

他當然想要影響各國的輿論這是必然的嘛

我跟你講他們在影響的都是那個最關鍵的議題

就攸關這個國家生死的問題

我舉個例子比如說

你說美國對日本的輿論有沒有影響

你表面上看沒有

但是實際上他從不同的高度下來吧

表面上看沒有

可是當田中角榮跑去跟中國建交的時候

就一面倒批他

那就是美方不高興 當然是啊

後來洛克希德案就出來了

就收賄那個案子

請問洛克希德案收賄這種證據誰會有

那其實坦白講都是CIA

當然是美國

不然洛克希德怎麼會突然公布一堆收據

所以我的意思說

那個都是在最關鍵的議題上

就是說你在親美親中這個議題上

我不能接受我就弄你啊就是這樣啊

項立剛有一個論點倒是真的

他說他不認為台積電會用非美國設備

中國當然希望他半導體要發展

就不只是半導體本身

他要連動很多周邊都發展起來

光刻機 對對對對

所以他就認為說

你搞一個基本是親美的企業來搞

然後半導體的設備製程軟體通通都是美國

中國現在就是希望全方位都用自己的體系

這個就好比華為決定要弄自己的軟體系統

對不對 對

他就認為台積電不可能站隊進來的啦

台積電最後中美都是要適應的啦

不然你怎麼活啊

這個就從台積電講到晶片

記不記得我們那時候討論中華經濟研究院

今年出了一個新的消息

BBC報導這個2020年

台灣對中國大陸含香港出口高達1367.4億美金

是台灣總出口值的43.8%

那比2019年同期也就是前年同期是只有951億美元

也增加了百分之14

出口最大的是電子零組件

兩岸的貿易半導體大概佔32%

那你當然還有其他的一些什麼面板

一大堆資訊什麼

全部加起來大概接近50

所以坦白講裡面還是很多傳產

還是有傳產 好多好多

工具機算不算 工具機算

精密機械也算 是嘛

那我們這樣講好了

但是台派呢就是貴黨裡面的一個主流說法就是說

主流個屁啦主流

那只是一種看法

對方這麼仰賴我佔了我百分之43.8

等一下我這是忍不住笑了

佔了百分之43.8

所以是中國需要我

是台灣出口到中國有43.8

然後他就說你看中國非買我們的半導體不可

你們發言人這樣講啊

我就跟你講43.8裡面有關半導體的部分只有32%

你如果要講說這個32%

中國真的是覺得台灣性價比高那是愛買

這是事實啊

尤其今年第一季跟四月非常明顯

所以我是跟你講說

我覺得中國也是很聰明啦

他在加大庫存

他是在深挖壕廣積糧 對對對對對

因為他就覺得他跟美國這種半導體不知道會打到哪裡

所以他今年第一季還有四月拼命從台灣進口

反正台灣的東西好用 先吃

他就先買再說所以我們四月就暴漲

我們的出口額暴漲

他主要就是在廣積糧

尤其是對高科技零組件的部分

因為他不知道美國會不會哪一天突然又開殺戒了嘛

突然認真的開殺戒

是啊是啊所以他總是要防一手

所以如果在這種情況之下

結果我們出口暴漲嘛對不對

可是出口暴漲人家就有去查那個內容

比如說四月 四月半導體真的是暴漲

可是大概就是佔總出口也是差不多5成左右

本來是32嘛

四月就暴漲成5成左右

我的意思是說

台灣當然目前有一些半導體有技術優勢

那中國大陸也急著囤積

所以拼命下訂單

可是台灣也不要以為

我們就只賣這個東西給中國大陸

其他東西還是真的需要中國願意跟你買的啦

現在民進黨怎麼辦呢

接下來如果要做什麼公投的宣講

可是一方面疫情一方面又黑道

然後黨內的年輕人幾乎都不支持四項公投都不支持

那不就全面要敗退了嗎

你到時候比如說我隨便講比如說藻礁

藻礁他一定會強調說台灣會缺電

然後如果不這樣我們被迫去搞核四

那焦點又回到核四了

又回到核四

因為這四個議題很明顯

對國民黨最有利的議題是萊豬 是

對民進黨最有利的是核四

但其實核四現在也沒想像中有利

當年靠民智未開在那邊唬爛

我是在講四個議題裡面 相對

相對對對對

所以民進黨一定是拼命抓著核四來打其他議題

那他是怎麼樣

那另外一個當然就是3Q那個有沒有併在一起

那以邏輯來看應該會併

那併在一起他就掛了

因為萊豬對他太不利了

我跟你講基進黨最孬種

你知道基進黨是怎麼說

基進黨說朱學恒表示

如果828投3Q就掛定

明明就是郭正亮講的你不敢寫郭正亮對不對

不敢寫郭正亮

你看小綠就是這麼可悲

就是連罵人都不敢寫大綠的

這個曾任不分區立法委員

媒體有寫出來啊

但他做的圖裡面就只寫朱學恒啊

是不是怪我囉

他大概覺得恨你的人比較多

阿宅萬事通語錄貼圖上架囉 https://reurl.cc/dV7bmD

【加入YT會員按鈕】 https://reurl.cc/raleRb

【訂閱YT頻道按鈕】 https://reurl.cc/Q3k0g9

購買朱大衣服傳送門: https://shop.lucifer.tw/

卑南語學習的批評分析:法語與卑南語之語言教材比較

為了解決文化例子 的問題,作者王琦堯 這樣論述:

本論文旨在以外語教學的觀點比較卑南語以及法語教材。本論文架構分為六章,以下將分節摘要各章節。壹、緒論在第一章,我首先回答一個問題:為什麼要學習卑南語?或者說,為什麼要學習一門瀕危語言?這個問題可以從兩個面向來回答:1.人權 2.文化多樣性。以人權觀點來說,聯合國在 2007 年通過《聯合國原住民族權利宣言》,宣言中第十三條與第十四條和原住民族語言權利直接相關:「第十三條1. 原住民族有權振興、使用、發展及傳授後代其歷史、語言、口述傳統、哲學、書寫系統及文學,並有權命名及保留其社群名稱、地名及人名。2. 國家應採取有效措施確保前項權利受到保障,並於必要時提供翻譯或其他適當方法,確保原住民族

於政治、法律及行政程序中能理解他人並被別人理解。第十四條1. 原住民族有權建立及控制他們自己的教育體系及機構,而得以其語言提供教育,並採用適合自己文化的教學及學習方式。2. 原住民個人,尤其是兒童,有權不受歧視地享有各種階段及形式的國家教育。3. 國家應與原住民族共同採取有效措施,使原住民個人,尤其是兒童,包括居住於其社群外之原住民兒童,於可能的情形下,接受自己文化的教育以及其語言授課之教育。」《中華民國憲法增修條文》第十條第十一項規定:「國家肯定多元文化,並積極維護發展原住民族語言及文化。」無論在國際或是國家的層面,原住民族語的學習受到國家及法律保障。另外一個層面為文化多樣性。保存多一

種語言,即是保存多一種人類看待世界的方式。台灣為多語言多族群之社會,保存與學習本土語言有其必要性及正當性。以卑南族為例,卑南人學習卑南語是要更加了解自己的族群還有為了自己的認同,而非卑南人以及非原住民學習卑南語,則益於認識以及了解台灣多語社會之特質。接下來說明台灣的本土語言今天會瀕臨滅絕,是由於數十年來,日本及中國殖民政府計畫性滅絕語言的緣故。我檢視自1937年以降在台灣的語言政策,並且分為幾個段落討論:1937-1945、1946-1990、1990-2017及2017至今。自1937年開始,日本殖民政府開始實施皇民化運動,企圖使台灣人放棄自己的語言及文化,成文真正的日本臣民。不過這個計畫也

隨著1945年日本戰敗而中止。戰後國民黨佔領台灣,為了讓台灣人「去日本化」語「再中國化」,自1946年開始開始進行「說國語運動」,強迫台灣人學習北京話。在原住民地區(時稱山地),因為沿襲日治時期的蕃地,管制更加嚴格,國語政策也推行得比其他區域更加徹底。1985年,教育部更提出語文法草案,企圖根除本土語言在所有公共場合出現的可能性。不過此草案因為過於激進,輿論反彈的關係,所以最後不了了之。1987年台灣解嚴,語言的使用變得較為自由。1990年開始,在台北縣烏來鄉(今新北市烏來區)烏來國中開始實施泰雅語教學,為台灣史上第一次在學校體制內教授原住民語言。自1998年開始,小學三年級至六年級每周教授一

節(40分鐘)本土語言課程;2004年開始,本土語言課程從小學一年級至國中三年級每周一節課;2017年開始,配合十二年國民義務教育,本土語言課程延伸至高中。民進黨政府於2003年推行語言平等法草案。不過此法案隨著2004年民進黨在立委改選中失去多數席次、2008 年國民黨在總統及立委選舉中重新掌權,使語言平等不見天日。直到2016年民進黨贏得總統大選,語言平等法草案才重見曙光。原住民族語言發展法與國家語言發展法分別於2017年及2019年通過。自此台灣的本土語言終於獲得官方地位,為「國家語言」。本研究之所以選擇用法語外語教學,而非英語外語教學作為比較出發點,原因除了法語教學是一發展完善且細緻的

領域,另一個原因是,法語的動詞變化遠比英語複雜得多。期望可以藉由法語外語教學的視角來思考卑南族語的動詞教學。不只是卑南語,台灣南島語的動詞十分複雜,而至今還沒有較為完整的動詞教學教材。本論文之限制在於無法比較所有的族語教材,故以卑南語當作個案研究。且在比較方面,僅有介紹與比較發音、構詞句法方面的教材。本研究亦無編寫新的卑南語教材。貳、法語教學在台灣與外語教學理論回顧今日幾乎所有年輕世代的原住民都以中文為母語,族語反而成為一門外語。今日的族語教學勢必要以外語教學的方式來教學。而在討論外語教學方法之前,首先要討論台灣的外語教學狀況。台灣的外語教學大致可以分成兩個階段:日治時期(1920年代至194

5年)與戰後(1946年後)。在台灣想要學習外語,首先得學會學校的教學語言,因為外語是透過教學語言來教授。在日治時期需要先學會日語;戰後則是要先學會北京話以後,才能夠開始進一步的外語學習。 日治時期的高等教育十分重視外語教育,外語課的授課時數相當高。當時的台北高等學校學生,一周就有十二至十四小時的英語及德語課程。台北帝國大學(今國立台灣大學)文政學部的學生,有兩年的法文必修;若進入當時的南洋史講座,則還要學會西班牙文及荷蘭文,以便解讀史料,撰寫畢業論文。台北高等商業學校的學生,除了每周十六小時的英文課,還有每周六小時的第二外語課程(德語、法語、支那語、荷蘭文及馬來文擇一)。 戰後因為受美國

影響的關係,外語教育基本上以英語為主。1946年起,英語為初中選修,高中必修;自1968年九年國民義務教育開始,英語成為必修。1999年起,英語自小學五年級開始教授。2017年起則自小學三年級開始教授。除了英語以外的外語教育,從高等教育才開始。1983年起,教育部開放高中第二外語之選修。 回顧完台灣外語教育脈絡,接著回顧外語教學理論之流變。介紹理論的同時,我也會介紹使用該理論的現行族語教材。參、台灣的原住民族語教育 本章我分成兩個部分介紹:台灣的原住民族語教學脈絡介紹,以及課堂觀察報告。我將族語教學脈絡分成兩部分介紹:一、族語作為教學科目 二、族語作為教學語言。課堂觀察報告我將就學校內的教

學與學校外的族語教學進行介紹。 如在第壹章所指出,台灣的原住民族語教學每周只有一節課(40分鐘)。即使族語教育從小學延伸到高中,每周一節族語課程的教學效果十分有限。 沉浸式族語幼兒園則提供以族語教學的學前教育。根據周軒辰(2016)的文章,幼兒的族語能力的確有顯著提升。不過幼兒園師資的族語能力有待加強。這些學生升上小學之後,就離開了族語環境。且至今幾乎沒有追蹤這些學生族語能力的後續研究。從紐西蘭的例子來看,紐西蘭的毛利族語幼兒園學生畢業進入英語授課的小學,幾個月後毛利語能力大幅衰退。 接下來是學校內的族語教學。黃美金2016年的科技部研究報告中,有參與三間學校的觀課,其中兩間位在都會區。

本文就兩間都會區學校的課程狀況分別介紹,分別是阿美語教學與卑南語教學。1. 阿美語教學這堂課的學生絕大多數為非原住民,或是父母一方為非原住民。課程大約有90%的時間使用華語,課程內容主要為介紹阿美族文化與一些相關主題單詞。2. 卑南語教學這堂課只有一位學生。授課的老師十分忙碌,每周需在大台北地區的20所中、小學授課共26小時。授課地點在小學的圖書館,只有一張小桌子及小白板,內容為千詞表的單字教學,幾無教學法可言。 學校外的族語教學,我舉謝雯穎於2018年發表的文章做例子。文章為建和卑南語之成人族語學習班。課程時2016年,由洪渟嵐授課。課程為一周兩次,平日晚上,有約15名學員。課程目標為

讓卑南語的使用可以重新進入日常生活中。 課程中的教材並不固定,主要使用族語E樂園裡面的句型、詞彙表以及族語辭典,也使用花環部落學校的歌謠及讀本。學員之間有創立LINE群組交流關於族語學習的問題。九階教材以及四套教材並沒有被提及。雖然課表的安排循序漸進,但是學員多因為工作、家庭或是居住地點等因素而時有缺課,對學習的連貫性有影響。肆、有關卑南語之出版品 本章分成兩部分介紹有關卑南語之出版品:參考書以及教材。參考書有兩個部分:辭典及詞彙表、語法。教材與教學方法則是使用族語 E 樂園提供的學習資源進行討論。台灣南島語的研究自十九世紀即開始,不過較為完整及深入的研究則比較晚。以卑南語為例,有關卑南語

的著作自日治時期即有出版,不過第一本參考語法遲於2008年出版,第一本字典則於1991年出版。本章節針對字典、詞彙表與語法著作所列的兩份清單包含所有的卑南語方言,以提供較為完整的視界。清單中包括筆者能夠找到的所有日治時期以降有關卑南語的詞彙表、辭典與語法。其中資訊包括篇名、出版年份、作者、描寫的方言以及使用的書寫符號。族語E樂園是在台灣最大的原住民族語教學資源平台。此處將會介紹九階教材、四套教材還有空中族語教室。其中九階教材是為了配合九年一貫而編輯的教材,由當時的國立政治大學原住民研究中心的林修澈教授指導編輯。由於這套教材之編輯涵蓋四十三種語言/方言,所以當時的編輯情況,是由一個中文底本出發,

讓各語言/方言的編輯者自行編譯。雖然當時的總編已經有向各語別的編輯者提到,可以根據語言特性或是文化差異做出修改,但各編輯因為大多沒有編纂過教材、或是沒有受過語言教學訓練的原因,九階教材仍以翻譯為主。2007年為方便原住民學生準備原住民族語認證測驗考試,編輯出版了句型篇初級版(國中版)以及中級版(高中版),分別對應族語認證的初級以及中級。族語E樂園裡面也提供線上練習題提供學生熟悉考試題型。2012至2016年間,四套教材出版問世,以補充九階教材的不足之處。這四套教材分別是:1. 字母篇、歌謠篇、圖畫故事篇 2. 生活會話篇 3. 閱讀書寫篇 4. 文化篇。第一套教材是為了學前幼兒的族語學習設計。

生活會話篇是為了加強族語在生活中的應用。閱讀書寫篇及文化篇則是為了教為進階的學習者或是語言使用者而編輯。這一套教材一樣也是所有的語別都有一套,所以也是用中文底本下去進行編譯。黃美金的報告就指出,在賽德克以及泰雅語的教材中,就包含了許多錯誤。空中族語教室則是為了一般社會大眾編輯的族語教材,內容涵蓋語言的方方面面。卑南語僅有提供南王卑南語。這套教材主要由一部 YouTube 影片、一份 WORD 逐字稿講義、線上練習題以及附有中文翻譯及發音的例句所組成。雖然這套教材的立意良好,但是授課教師在影片中使用過多語言學術語,對於沒有任何語言學基礎的學習者來說,構成很大的挑戰。伍、卑南語及法語教材比較 本

章節首先介紹卑南族的分布狀況,以及卑南語的概況、語言流失情形;而後再概略介紹法語外語學習(FLE),並針對南王卑南語、華語、法語語音進行對比。介紹華語語音的原因在於,如今主要的卑南語學習者多以華語為母語,所以針對華語音系進行介紹有其必要性。卑南的發音教材參考兩組教材,分別是四套教材中的字母篇以及空中族語教室的書寫系統單元。法語的部分我選擇Phonétique progressive du français做為參考對象。 接下來是關於構詞句法的教學。卑南語的教材我選用四套教材中的生活會話篇,其中含蓋三十個單元,皆與生活有關。教材中的內容為一段對話、單詞表、翻譯、錄音檔及對話影片。雖然有錄音檔,

不過裡面的語速、語調都是用念的,對話影片亦然。法語的部分則是選Communication progressive du français。裡面的編排分成幾個大主題,裡面又分成數個單元,每個單元裡面涵蓋一至三個不等的簡短對話,模擬日常生活。每一課的編排除了對話以外,還會針對特定語法特徵、主題詞彙還有句型舉例分析提供讀者參考。對話提供的錄音檔為模擬實際情況所錄,所以講者的語速及語調沒有刻意放慢或是咬字刻意清晰。 接下來介紹卑南語及法語的動詞系統。卑南語的動詞十分複雜,有特殊的焦點系統,還有不同時態的變化。而法語動詞也因為人稱、時態的不同有數十種變位。本研究介紹法語教材的Conjugaison p

rogressive du français。這套教材分為初級與中級。初級教材針對初學者介紹最為基礎的動詞及其變化;中級則有較多的時態教學,不過不包含虛擬未完成式(subjonctif imparfait)、虛擬逾過去式(subjonctif plus-que-parfait)以及過去命令式(impératif passé)。在卑南語的教學中,還沒有出現針對動詞變位的教材。期望能夠藉由此教材的介紹,對卑南語的動詞教學提供新的觀點。陸、結論 本論文旨在理解針對非母語者的原住民族語教材,並透過法語外語教材的觀點,期望對族語復振有所幫助。另本研究並無編纂新卑南語教材,亦無編寫卑南語動詞變化之教材。

丹麥的幸福教養法

為了解決文化例子 的問題,作者潔西卡‧亞歷姍卓,伊本‧珊達爾 這樣論述:

跟著全世界最幸福國家的父母 一起教出有自信、適應力強、情緒穩定、自重愛人的全人孩子 丹麥── 人口僅500萬的北歐小國 過去四十年,幾乎年年獲選「經濟合作暨發展組織」全球最幸福國家 名列聯合國〈幸福報告書〉、世界經濟論壇〈全球競爭力報告〉優等生 是什麼原因,讓丹麥人一直如此幸福? 丹麥人幸福的關鍵是「教養」── 作者發現 丹麥人為什麼如此幸福? 答案其實很簡單,跟他們教養孩子的方式有關。 丹麥人尊重孩子、真誠對待孩子、重視家人相聚時光的教養哲學 養成了幸福快樂的孩子,以後也長成幸福快樂的成人 這樣的成人,又會以同樣的教養風格,帶

大自己的孩子,不斷複製下去 丹麥父母又是如何一代又一代、成功複製幸福的教養模式? 丹麥父母這樣做── 沒有最正確速效的育兒方法 跟著孩子慢慢學、一起成長 從每一天的生活裡,培養讓孩子、讓自己都能更幸福的全人教養思維 丹麥幸福教養「PARENT」6心法── P遊戲 × A真誠 × R重塑觀點 × E同理心 × N不下最後通牒 × T團聚時光 P ★自由又放鬆的玩,就是在認真學習-----------------------------遊戲 A ★鼓勵孩子,不過度讚美,看重努力的過程!-----------------真誠 R ★改變教養預設模式,用

全新眼光看孩子,也看自己。------------重塑觀點 E ★想要孩子同理他人,先從尊重並允許孩子表達情緒開始。---------同理心 N ★孩子不是故意使壞,分開來看孩子的行為與本質。---------不下最後通牒 T ★鼓勵全家人舒適又自在的享受在一起的時光,充分體驗當下此刻。------------重視團聚時光,實踐「Hygge」丹麥慢活又舒適的幸福哲學 各界讚譽 世界上許多地方的人都知道,要多花時間陪家人同桌共餐,卻很難有時間做到。但我注意到,丹麥人真的很重視家人團聚的時光,把陪家人吃飯當成一件大事看待。──美國媒體天后歐普拉,分享「為什麼丹麥人如此幸福」

Amazon★★★★★讀者好評 不論是自由遊戲,或是舒適自在的家人團聚方式,你能從本書一窺全世界最幸福國家父母的教養祕密。──《華爾街日報》 北歐美食、北歐設計、北歐犯罪小說──過去十年,北歐擁有無數成功的文化輸出,現在還把教養列進名單,丹麥家長真的充滿養兒育女的大智慧。──《郵報》(The Post,哥本哈根) 在這個孩子時間被排得滿滿滿、從小就充滿壓力的年代,兩位作者提倡自由玩耍就是認真學習的概念,令人眼睛一亮。大力推薦給世界各地的父母。──赫爾利(Katie Hurley)《快樂寶貝指南》(The Happy Kid Handbook)作者 這本書難得之處,在於

對養兒育女抱持高度樂觀態度,但又能從實際觀點出發。──爸爸讀者,傑森‧G(Jason G.) 我們常在孩子或另一半面前避談不好處理或不愉快的事,原因是我們不曉得如何開口。現在有了這本書幫我們把話都講出來,事情變得容易多了!──媽媽讀者,潔西卡‧S(Jessica S.) 美國人常形容嬰幼兒是「恐怖的兩歲」,認為父母要以權威處理孩子的故意挑釁;然而丹麥人卻稱這年紀是孩子「測試界限的年齡」,人類天性如此,那並不煩人也不恐怖,可說是再正常不過。孩子反而可以藉此成長和試驗,去探索世界,並找到自己的能力。──Amazon讀者5星好評

許常惠《留傘調變奏與主題》作品44 之樂曲分析與演奏詮釋

為了解決文化例子 的問題,作者簡昱恕 這樣論述:

許常惠(1929-2001)為臺灣現代音樂創作的先驅,臺灣民族音樂採集的領航人,是當代臺灣最有影響力的音樂家之一。音樂創作類型包含歌劇、舞劇、清唱劇、管絃樂曲、協奏曲、獨奏曲等。許常惠在學術方面的研究成果也極為豐富,從西洋音樂理論到臺灣傳統音樂皆有專著,代表性著作如《臺灣音樂史初稿》及《民族音樂學導論》等;其對傳統音樂的社會文化價值研究極具開創性視野及見解,能積極促進社會對傳統音樂的重視,並帶動一股風潮。本篇書面報告研究以臺灣當代作曲家許常惠於1991年發表的小提琴無伴奏獨奏曲作品《留傘調變奏與主題》(Variations and Theme on the Folk Tune of “Cat

ching Umbrella”)為主要研究對象。全文共分四章進行論述,首先,闡述研究此曲的動機與目的、範圍及方法。其次,就各方文獻記載研究作曲家生平。其三,解析創作背景,從風格與素材開始,進一步去認識作品的創作脈絡,針對曲式做架構分析,探討演奏的詮釋方法。最後對全文做總結。透過本文的探析,理解該作品之音樂創作思維,提出合宜之演奏詮釋建議,期望能提供未來相關研究者做為參考。

文化例子的網路口碑排行榜

-

#1.Lecture 1. 道德相對論

人類學家與社會學家收集不同文化之道德觀的資料,發現不同文化的道德信條 ... [一個日本習俗的例子]︰在古代的日文中有一個動詞“tsujigiri”(字面上的 ... 於 ocw.nthu.edu.tw -

#2.怎能不愛在地文化:日本軟實力的祕密 - 博客來

書名:怎能不愛在地文化:日本軟實力的祕密,原文名稱:「ご当地もの」と日本人,語言:繁體中文,ISBN:9789869408998,頁數:240,出版社:開學文化,作者:田村秀, ... 於 www.books.com.tw -

#3.企業文化例子 - Yhkt

30/11/2017 · 企業組織文化例子。組織文化(Organizational Culture)組織文化廣義:是指企業在建設和發展中形成的物質文明和精神文明的總和。 於 www.adgmll.co -

#4.在日本住久了回台灣反而不習慣?旅日台灣人的8個「逆文化 ...

聽了大家舉的例子,便會深深覺得台灣和日本在某種程度上習慣還是頗不同的,相當有趣,請大家務必一讀!(以下文章僅為受訪者及筆者的個人意見。) 1. 捷運 ... 於 livejapan.com -

#5.魔鬼在統治著我們的世界(21):文化篇| 共產主義| 共產黨

中國大陸所謂的「山寨文化」就是誠信危機的一個典型例子。山寨文化泛指對知名或權威事物的冒充,特別是針對海外品牌和技術的拷貝,說白了就是盜竊加欺騙。 於 www.epochtimes.com -

#6.3大中西文化差異引熱議: 西方國家無畀家用文化 - SundayMore

中西文化差異頗大,除了衣食住行的例子外,因從小的教育不同,因此思想行為上也有很多互相不理解的地方。如家用方面,不少港人煩惱的便是給予多少家用 ... 於 www.sundaymore.com -

#7.中西文化有哪些衝突事例,中西文化差異,求20個例子

中西文化有哪些衝突事例,中西文化差異,求20個例子,1樓我愛斯隆1 客套話中國人注重謙虛,在與人交際時,講求卑己尊人,把這看作一種美德, ... 於 www.knowmore.cc -

#8.社會文化環境 - MBA智库百科

社會文化環境(sociocultural environment)社會文化環境是指企業所處的社會結構、社會風俗和習慣、信仰和價值觀念、行為規範、生活方式、文化傳統、人口規模與地理 ... 於 wiki.mbalib.com -

#9.中國 從赫爾(Stuart Hall)看香港人的文化身份認同 以 ...

以肖友懷事件作為例子 ... 「混雜性」的出現是因為被殖民者(香港)在面對殖民者(英國、中國)文化時,總是充滿錯置與誤讀,我們沒有全盤接受到外來的文化及身份, ... 於 www.ln.edu.hk -

#10.那些你不知道的中西方文化差异 - 知乎专栏

我们应了解不一样地域、不一样民族的文化背景知识以及社会风俗习惯。 ... 根据这些例子能够得知,由于中西方文化差异的存在,在汉语英译的过程中很容易出现语义不清晰 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#11.第二講:閱讀作業: 全球化時代的「文化霸權」及其建構之基礎

時代文化霸權問題,必須先從「全球化」的表象及其實質來思考。進入21 ... 我們可以舉出許多例子,最常見的便是「人權」這個價值理念。毛. 於 ocw.aca.ntu.edu.tw -

#12.從李鄭屋漢墓看漢代文化:課堂教學例子二主題

例子 二. 主題:漢代文化. 學習目標︰. 1) 認識漢代文明的故事,初步知道「華夏文明」的意思 ... 3) 認同造紙術的改良,促進了人們文化的交流與承傳. 於 www.edb.gov.hk -

#13.流行文化的公共性與社會責任:從韓國的一些例子談起

有幾個例子,讓我深深體會到流行文化擁有的強大威力,足以改變社會不少的觀念或現況。正因為流行文化通俗的特質,比起一些嚴肅的作品更容易讓人覺得 ... 於 guavanthropology.tw -

#14.多元文化教育- 教育百科| 教育雲線上字典

在實施上,James A. Banks的《多元文化的層面》(Dimensions of Multicultural Education)指出發展多元文化課程有五個層面:(1)內容整合:運用不同文化和族群的例子,來 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#15.取消文化,是如何毀掉藝人、毀掉我們的言論自由?

好,如果你覺得這還不嚴重,那請容我再繼續舉例吧。 電影《亂世佳人》深受取消文化波及,內容被質疑美化蓄奴主義,會給青少年帶來不好的 ... 於 www.adaymag.com -

#16.16張證明「中西文化真的差很大」的中肯爆笑插畫。#12看到 ...

東、西方文化的差異,一直都是人們好奇且熱衷的,在北京出生長大的插畫家Siyu, ... 東方人追求白,西方人追求黑,真的是兩個最極端的例子呢~. 於 www.nowlooker.com -

#17.文化中介者的中介與介入: - 出版產業創意生產的內在矛盾

本文視圖書出版業為創意產業的一環,探討文化中介者(cultural intermediaries)在出版場域中實作的多重面向 ... 這個例子也顯示,有些作者在乎的不是一兩萬元的額外版稅. 於 www.ios.sinica.edu.tw -

#18.文化差異- 維基百科,自由的百科全書

文化 差異可能由於宗教界別、種族群體、語言能力、政治立場、社會階級、性別、民族主義、年齡代溝、文學修養、藝術認知、教育程度等之不同而產生。 例子 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#19.現代公民素養內涵

藉由多元文化教育照顧弱勢,提升社會「倫理」意識與扶助正義,發展學生「民主」素養與尊重他人的精神。並於種族、性別議題探討的過程中思索「科學」之定義與其帶給人文社會 ... 於 ms3.ntcu.edu.tw -

#20.人民日报文论经纬:面对亚文化:客观看待积极转化

亚文化作为社会部分人群的精神抚慰方式,具有一定“合理性”,而一些新兴传媒 ... 在这方面,说唱音乐的主流化、摇滚文化的变化,就是比较现实的例子。 於 opinion.people.com.cn -

#21.【時事評論】歧視也能合理化?迪士尼風波與文化相對主義的困境

另一方面,文化相對論告訴我們要避免犯下民族優越感的錯誤,以自我價值批判其他文化。 舉例來說,面對「社會到底該不該允許割禮儀式」、或是「繼續保存《 ... 於 philomedium.com -

#22.文化帝國主義

文化 帝國主義是一項文化全球化理論,主要是將文化全球化理解為西方文化向世界各地擴張。 ... AOL華納就是多元化的例子,它的業務包括音樂、新聞、電視、雜誌等。 於 www.nwcss.edu.hk -

#23.文化差異有哪些例子,舉一個文化差異的例子!

很多例子說明某些事物或概念在一種文化中有,在另一種文化中則沒有。 日常談話中的打招呼和告別. 一個在中國學習的美國留學生遇到一位中國朋友從旁邊走過 ... 於 www.betermondo.com -

#24.全球化的影響

技術水準的高低是全球貧富差距擴大的主因,技術水準低的國家缺乏競爭力,使企業走出,造成大量的失業人口。 文化的衰微→ 當前的全球化是以跨國企業與先進工業國家的政府為 ... 於 www.tlsh.tp.edu.tw -

#25.國家文化資產的保存與活化(行政院全球資訊網-重要政策)

為推動文資的保存、活化與傳承,政府近年來積極完備文資法令,於105年大幅修正《文化資產保存法》,106年完成37項子法修訂,108年通過的《文化基本法》明定國家應定期普查 ... 於 www.ey.gov.tw -

#26.7項一定要了解的日本傳統事物 - FUN! JAPAN

茶道能夠修身養性,增進自己的文化素養,前來品茶的客人聚集在一個四方茶室裡,寧靜心神,好好地品嘗茶的美味。茶道融入了許多佛教的元素,有興趣的人 ... 於 www.fun-japan.jp -

#27.流行文化全球一體化

據吳偉明教授指出,香港的普及文化正急速轉型,以往我們是這類多元媒體的消費者,今日卻成為其製作夥伴,當中尤以日本流行文化的例子最明顯。 吳教授說全球一體化是 ... 於 www.ugc.edu.hk -

#28.韓國文化11大差異!外國人超衝擊冷知識:見面就問年齡 - 新假期

以下分享11個韓國人的生活習慣、冷知識或許是大家預想不到的韓國文化 ... 另外,韓國每月的14日都擁有一個特別的名稱及意義,以下列舉了幾個例子:. 於 www.weekendhk.com -

#29.次文化vs 傳統文化vs 流行文化(定義例子) - 張阿道

流行文化(Popular culture) 又稱「大眾文化」、「通俗文化」,是社會成員在特定時間、地區創造的時尚潮流,透過大眾媒體廣泛傳播。 例子. 於 daotw.com -

#30.企業文化為什麼對台灣企業來說很重要? - DDG

舉個例子說明:有個製造運動用品的公司,他們一向以生產快速知名,但他們希望能超越這樣的品牌觀感;他們想要提升能見度,希望成為大家心目中最好的運動產品商。他們甚至以 ... 於 www.ddg.com.tw -

#31.「地方文化產業」的定義 - 台灣社區通

地方文化產業的定義 做為「社區總體營造」政策下社區發展策略的地方文化產業卻是完全不同的內涵,它是「完全依賴創意、個別性,也就是商... 於 communitytaiwan.moc.gov.tw -

#32.【文化觀察】韓璞/取消文化 - 聯合報

近幾年來我們常用到一個比較新的詞彙:cancel culture取消文化, ... 另一個例子是我們台灣著名的黑人牙膏,早期之所以取這個名稱,可想而知,是有意 ... 於 udn.com -

#33.跨文化設計-Hofstede的文化維度理論 - Medium

2. 個人主義/集體主義(Individualism/ Collectivism):社會總體是更在乎個人還是集體的利益。 舉兩個例子:YouBike在台灣已經推行很久,方便的註冊流程與 ... 於 medium.com -

#34.文化差異!台灣人「5個日常習慣」讓阿兜仔直呼:沒禮貌

在全球化普及的現代,文化差異常使不同國家的人民對彼此產生誤會。在台灣生活多年、來自西班牙的YouTuber「黑素斯」,時常在YouTube頻道分享在台灣的 ... 於 news.ltn.com.tw -

#35.「政治」與文化:柬埔社布農人的例子

「政治」與文化:柬埔社布農人的例子 ... 由東埔社布農人的例子,我們發現在日本殖民政府實施「綏撫孤立」的統制政策下,當地布農仁德以有效運用mabeedasan (大家都 ... 於 www.tpsr.tw -

#36.亞麥當勞為例,跨境新創要打造跨文化產品,需要考量哪些?

拿生活中的例子來舉例,樂高-不同的元件就是一套設計系統,可以拼出不同的設計,再比如Taco bell-只有8種原材料就可以拼出50多種組合。 為什麼跨文化 ... 於 meet.bnext.com.tw -

#37.地景文學 - 臺灣文化入口網

此一主題展覽,將選取十篇1980年代之後描述臺灣地景的作品,一方面透過文學介紹臺灣的地理特色,另方面也欣賞文學家給予土地的文化意義。選文特地... (更多內容). 於 toolkit.culture.tw -

#38.你好次文化 - 中正E報

如果知道的話可不可以幫我們舉例一下。) 民眾:「次文化應該就是相對於主流文化,比較少人參與的那一部分, 不過還是有特定的群體,像是 ... 於 enews.ccu.edu.tw -

#39.害怕中國的「狼性文化」嗎?褚士瑩要跟在台灣的你說別緊張!

我們知道狗跟灰狼在基因上,有百分之九十九是相同的。但並不是所有的狗都是鬥犬,所謂鬥犬也不是任何一種專屬的品系,而是狼性被環境誘發的極端例子。 於 www.upmedia.mg -

#40.香港流行文化例子 - Scupk

香港流行文化例子. 香港文化饒有特色,屬東亞文化版圖之內,香港人口以華人為主。而在過去百多年間香港曾經成為英國殖民地,故此同時受到西方文化影響,釀造成華洋融合 ... 於 www.ractoo.co -

#41.組織文化是什麼?組織文化重要嗎?

舉例來說,若一家公司的組織文化是自主性,主管階級的人就可以在幾乎沒外力干預的情況下管理自己的團隊,以實現自治。然而,要將這自主性真正滲透到工作 ... 於 blog.gogopartners.com -

#42.18個正在消失的香港文化 - Time Out Hong Kong — 景點

在全球化大企業逐漸侵佔香港這個小城市,香港很多傳統文化逐漸消失:歷史建築、香港舊式 ... 面對多項傳統手工藝術失傳,而手雕麻雀是其中一個例子。 於 www.timeout.com.hk -

#43.取消文化是什麼:你要知道的一個網絡新詞- BBC News 中文

網絡羞辱或網絡暴力比較負面,而取消文化主要是被抵制的對象發生了或被人挖出來曾經做過 ... 過去的例子包括涉嫌性騷擾或性侵,或其他涉嫌犯罪行為。 於 www.bbc.com -

#44.【玩跳.TONE】顛覆主流!盤點流行上最夯的4 個次文化你 ...

從80、90 年代回歸流行後,可以發現設計師陸續將次文化元素作為靈感 ... 中性文化對於時尚的衝擊,就像是女裝男穿、男裝女穿等,都是極為明顯的例子。 於 www.juksy.com -

#45.青少年次文化

青少年次文化. 一、次文化(subculture)的涵義與特質. 《社會學辭典》的定義為:某一文化中部分少數人或社會裡的次級團體(subgroup)所共同具有並積極參與的信仰、 ... 於 www.cyut.edu.tw -

#46.國中_公民_公民叮:社會中的文化(3)-次文化與多元文化 - 學習吧

... 生活的 例子 與講解,讓所有人都能夠學的有效又開心!公民叮,照亮您的學習之路! 【影片簡介】 此影片為公民叮「社會中的 文化 (3)-次 文化 與多元 文化 」的教學影片。 於 www.learnmode.net -

#47.族群文化敏感度, 從真正「看見」開始 - 成大校刊

上次參加一個. 聚會,在場幾乎都是十幾歲的. 原住民學生,我舉了一些有關. 歧視的例子,多數都有共鳴。無. 論是因身分、外貌而迎來的明顯. 惡意,或是被「微歧視」,成了. 於 magazine.web2.ncku.edu.tw -

#48.文化創意主題,專業內容都在這裡 - 品牌志

正在閱覽: 文化創意. 隨著品牌競爭日益激烈,文創成為顯學。文化有許多面相,通常產業會因為世代更迭而走入黃昏 ... 於 www.expbravo.com -

#49.香港的文化藝術及創意產業

文化 藝術. 從戲劇到舞蹈,由流行音樂到戲曲,香港是東西方表演藝術的中心。全香港共有超過1 000 個藝團,每年演出場數多達8 000 場,吸引超過300 萬名觀眾欣賞。 於 www.hketco.hk -

#50.使馬來西亞成為一個多元文化特色的國家。

馬來西亞為多元種族國家,華巫印三大民族,再加上少數的土著民族,各族都有各自不同特色的種族文化,如宗教、語言、教育、風俗習慣、節慶 ... 以下為一些簡單的例子:. 於 www1.geo.ntnu.edu.tw -

#51.結帳時不能把錢直接拿給對方?揭秘日本6大特殊文化 - 風傳媒

一直以來日本文化在台灣都非常的受歡迎,除了影視、流行時尚外,透過滿街的日式料理更可以看出台灣人對日本的熱愛!不過,你知道許多去日本生活過一 ... 於 www.storm.mg -

#52.十五、語言與文化

此外,就是有一種不平凡的語言稱「洋徑濱英語」(Pidgin tongue or pidgin English),這種特殊的方言,在世界各地都盛行著,它有時可能介於許多語群之間。舉例而言,紐 ... 於 max-liu.org -

#53.從眾文化流行還是瘤形 喀報

在台灣,就有許多從眾效應下的產物,以餐飲業為例:幾年前的葡式蛋塔熱潮、日式甜甜圈,到現在的知名連鎖麵包店、爆米花店和飲料店,各種例子比比皆是 ... 於 castnet.nctu.edu.tw -

#54.文化大忌:10 個在不同國家會冒犯他人的行為‹ GO Blog

在日本不要在車箱裏大聲喧鬧或講電話。這是基本禮儀,要好好遵守才能建立一個互相尊重的車廂文化。 2. 韓國– 吃飯時把碗提起. 香港 ... 於 www.ef.com.hk -

#55.全球化帶來的影響與回應(溫習要點)

例子. 有關文化全球化的爭論,可以簡單分為兩大陣型:. 批判性和負面觀點. 較樂觀和正面觀點. 主要論點. 以市場為出發點的文化全球化其實. 是西方文化的向外擴張,, ... 於 www.cactm.edu.hk -

#56.「文化交流例子」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

跨文化交流的例子. 跨文化的定義:對於與本民族文化有差異 ... ,2021年5月1日— 我國有哪些國際文化交流的事例,唐朝時期中外文化交流有哪些例子? · 1.漢代張騫出使西域, ... 於 1applehealth.com -

#57.传统文化_百度百科

传统文化(Traditional culture)就是文明演化而汇集成的一种反映民族特质和风貌的文化,是各民族历史上各种思想文化、观念形态的总体表现。其内容当为历代存在过的 ... 於 baike.baidu.com -

#58.有關社習P.19文化衝擊、合作或創新的例子。 - 海哥備份站

有關社習P.19文化衝擊、合作或創新的例子。 · 1.基督教與傳統中國祭祖。 · 2.麥當勞的牛油薯條引發印度民眾抗議。 · 3.回教國家的一夫多妻制與臺灣的一夫一妻 ... 於 phgdh.pixnet.net -

#59.為什麼時尚產業最好避免文化挪用? - Wazaiii

文化 挪用的例子有哪些? 不知道是不是因為現代的服裝設計師都被遠比以往更快速的步調逼得無暇思考,還是單純覺得他族文化元素是最快為自己作品添色的 ... 於 www.wazaiii.com -

#60.真实的文化例子- 头条搜索

时代在发展,文化生活在丰富,男扮女装、女扮男装反串唱的亮点,时常出现在舞台上,得到人们的好评 ... 那么关于保护文化遗产的例子有哪些呢,让我们一起来了解一下吧。 於 m.toutiao.com -

#61.舊建築利用文創手法變身成創意生活 - myMKC管理知識中心

「華山1914文創園區」是推動文化創意產業開始政府首批的公賣局閒置空間 ... 創意融入生活,生活隨處創意,從上述的例子可以得知,文創商品的作品及場 ... 於 mymkc.com -

#62.【恩威並施】落後的香港文化藝術空間規劃

李家超特首也提出香港要成為一個文化國際大都會,並配合《十四五規劃》定位為中外文化交流中心 ... 舉個例子,文化藝術場地就是一個非常重要的指標。 於 www.hk01.com -

#63.舉出一箇中西方國家文化差異的例子! - 嘟油儂

求助舉一些美國文化的例子,舉出一箇中西方國家文化差異的例子!,1樓雕刻影子中美文化基本差異中國觀念與美國觀念對比分析舉出一箇中西方國家文化差異 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#64.本地化、全球化、國際化:它們究竟有何不同? - Lionbridge

「全球化」是指有助於讓不同國家/地區的人民、文化與經濟連結更緊密的活動。 ... 如果您還是覺得有點抽象,不妨看看以下商業界的全球化例子:. 於 www.lionbridge.com -

#65.黑人牙膏也涉種族歧視?-臺灣讀報教育指南

歧視再嚴重就會變成種族中心主義,認為自己族群的文化是唯一正當,將不同文化視為一種偏差,納粹迫害猶太人就是極端例子。 保持多元價值觀避免帶有色眼鏡黑人牙膏最初 ... 於 www.mdnkids.com -

#66.8大正在消失的世界遺產再不去就永遠看不到了- Skyscanner香港

什麼是世界遺產? 聯合國教科文組織(UNESCO)在1972年11月16日通過《保護世界文化和自然遺產公約》(簡稱《世界 ... 於 www.skyscanner.com.hk -

#67.Culture Deprivation - 文化不利(文化貧乏)

名詞解釋: 文化不利,是指在生活環境中缺乏文化刺激,如書報雜誌等文化資訊,以致於無法獲得相關訊息的了解,現代化的知識欠缺,甚至一般的教育素質普遍低落。 於 terms.naer.edu.tw -

#68.中西文化差異20點有哪些,中西文化差異,求20個例子 - 櫻桃知識

中西方文化在請客吃飯方面的差異:中餐通常先上菜,後上湯,西餐相反;中餐主人一般多次向客人敬酒、敬萊,而西餐主人通常只敬一次. 於 www.cherryknow.com -

#69.多元文化主義是尊重不同社會身分

自由主義強調個人主義與自主(autonomy)、自決(self-determination),每個人可以公平地在社會上競爭,追求均等的發展機會,但必須尊重他人自由的權利。 舉例來說,自由 ... 於 www.nhu.edu.tw -

#70.中国的世界文化遗产

莫高窟集建筑、绘画、雕塑于一体,是我国内容最丰富的石窟艺术宝库。1987年被列入《世界文化遗产名录》。>> 秦始皇陵Mausoleum of the First Qin Emperor. 於 www.gov.cn -

#71.企业文化的8种style,你看中了哪一种?

企业文化是组织中的隐性人际规则,它持续、广泛地塑造组织成员的态度和行为。团队中的文化规范界定什么是被鼓励的、不被鼓励的、被接受的和被拒斥的。 於 www.hbrchina.org -

#72.多元文化數學的一個例子: 布農族的木刻畫曆與時間、空間觀念

南島觀史-福爾摩沙Formosa · 2018年11月15日上午5:47 ·. 多元文化數學的一個例子: 布農族的木刻畫曆與時間、空間觀念. MATHMUSEUM.TW. 多元文化數學的一個例子: 布農 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#73.文化價值的比較|程介明 - 灼見名家

儘管也許有人真的隱瞞,但這是社會不容的,這可以說是香港的文化價值觀。書的作者,把這個例子歸類為對「友情與法規」的抉擇。在當時(1998年版),各種 ... 於 www.master-insight.com -

#74.課題四:同化、西化還是庸俗化?文化全球化的再思

今時今日,基本上不同地方的人都消費著相類似的文化產品。其中荷李活的電影在世界受歡迎程度日益增加就是最明顯的例子(表1) ... 於 www.cuhk.edu.hk -

#75.10个跨文化例子- 科学- 2022

当今社会中跨文化的例子; 1-学生交流; 2-劳务交流; 3-学习其他语言; 4-美食文化; 5-传统习俗知识; 6-通过电影院或剧院的艺术表现; 7-通过替代方法进行健康管理 ... 於 zh1.warbletoncouncil.org -

#76.文化交流的例子 - 有夢最美

文化 交流的例子. 請告訴我文化交流的例子必須要有名稱.特色圖片還有心得麻煩各位了........謝謝拜託割包割包(亦作刈包. 白話字:Koah-pau. 於 qaz1014063.pixnet.net -

#77.非主流文化例子 - 阿摩線上測驗

搜尋:非主流文化例子 ... 次文化的展現多半會顯現在於面對事物的思想、態度、習慣、信仰和生活方式,可以 ... 班克斯-多文化課程設計理論模式13 by 教甄◇教育專業科目. 於 yamol.tw -

#78.文化的內涵三層次 - 國考生- 痞客邦

1、器物:生活所需之各種器具、文物與科技發明。 →最明顯的改變。 · 2、制度:各種政治、社會、經濟、法律等制度與倫理道德、風俗習慣等規範。 · 3、理念( ... 於 ps2ellen.pixnet.net -

#79.文化全球化 - 通識·現代中國

語言共通的世界 在全球化發展進程中,西方文化,特別是美國文化一直佔着 ... 例子. 南韓的K-pop文化於2000年中期開始向外輸出,不但在亞洲地區深受 ... 於 ls.chiculture.org.hk -

#80.文化衝突的例子 - ForNoob 台灣-

文化 衝突的例子隨便一個. ... 美國學杭廷頓的關點,這世界文化是多元的,且文化間的衝突將會加大而不是縮小。對文化的分類,宗教是主要的分類原則,但 ... 於 tw.fornoob.com -

#81.大眾文化的代價,以東方主義與文化挪用為例

「文化」是人類群體生活的價值與品味,也是一種可以累積、延續的資本。 ... 先舉一個我覺得很經典的例子:《追殺比爾》第一集(2003)和第二集(2004)。 於 civicpopcorn.com -

#82.《文化操控》:從宜家家居、星巴克與蘋果等例子,全都是為了 ...

湯普森,以清晰的歷史脈絡,鋒利且批判的筆觸,在本書中漫談現今文化令人 ... 《文化操控》:從宜家家居、星巴克與蘋果等例子,全都是為了把交易變成 ... 於 www.thenewslens.com -

#83.當「好人」就會被喜歡?破解華人文化的3大迷思:習慣委屈

舉例來說,當有一個人對你做出冒犯的事情時,你是要直接告訴對方你的不舒服,還是要忍著自己的不舒服,然後笑笑地回應他說:「沒關係。」如果你的反應是 ... 於 www.cheers.com.tw -

#84.強姦文化- 定義和例子 - Also see

以實例說明油菜栽培 ... 當強姦和其他形式的性暴力普遍和普遍存在時,強姦文化出現在社會中,當它們被規範化並被認為是不可避免的,當它們被權威人物,媒體和文化產品以及大 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#85.全球化的20個例子| 維基示例

全球化的例子. 文化全球化: 文化也在超越政治邊界。 例如,希臘文化正在遍及非洲、亞洲和歐洲,在非洲、土耳其和埃及的以亞歷山大命名的城市中都可以看到。 於 wikiejemplos.com -

#86.跟上時代,十分鐘了解全球化對你的影響!

這些例子都能反映文化全球化的發展非但不會成為加劇文化衝突危機的源由,更可能是帶來全新文化發展的另一項契機。 Top. 環境面向:是否更加深環境資源危害? 環境全球化 ... 於 showwe.tw -

#87.多元文化數學的一個例子: 布農族的木 ... - 臺灣數學史教育學會

自從巴西數學教育家D'Ambrosio 在1984 年「第五屆國際數學教育會議」中. 發表“Socio-Cultural Bases for Mathematical Education” 一文後,「民族數學」. 於 www.hpmsociety.tw -

#88.向西方取經,不是遺忘自己的藉口|例子 - 換日線

我相信這些人很大一部份是觀光客,我也無意在此探究台灣與中國奇特的國際與政治關係,但單就文化的角度而言,我突然覺得很微妙:繞了半個地球,我們 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#89.在日本住久了回台灣反而不習慣?旅日台灣人的8 ... - Yahoo奇摩

這次筆者訪談了身周住在日本的台灣人,收集了一些回到台灣時所感受到的「逆文化衝擊」的例子。聽了大家舉的例子,便會深深覺得台灣和日本在某種程度上習慣 ... 於 tw.travel.yahoo.com -

#90.想建立公司文化? 哈佛商業評論告訴你特斯拉、迪士尼和華為 ...

為了更好地瞭解文化的類型和處理每種文化的最佳方法,我們可以參考創建了八個不同的文化標準(其結果發表在《哈佛商業 ... 公司例子:Wholefoods ... 於 glints.com -

#91.文化位階- 翰林雲端學院

高中公民與社會- 文化位階 ... 由社會中掌握較多權力與資源的階層所決定,對於和自己不同文化位階者進行優劣排比,而產生階層化現象。 社會脈絡中,出身、姓氏、職業、財富、 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#92.臺灣飲食文化 - 交通部觀光局

民以食為天的臺灣,幾乎是三步一小吃店,五步一大餐廳,由北方口味的烤鴨、燻雞、涮羊肉、溜魚片、青椒炒牛肉、干貝蘿蔔球……,到南方口味的樟茶鴨、鹽焗雞、蜜汁火腿、爆炒 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#93.【文策院專題】以韓國文化內容振興院為例 - 典藏ARTouch.com

KOCCA是在2009年由文化體育觀光部整併韓國放送影像產業振興院(Korea Broadcasting ... 近來韓影叫好叫座的例子很多,對資金募集有相當的幫助。 於 artouch.com -

#94.代表作名錄- Home

康樂及文化事務署於2017年8月14日公布首份「香港非物質文化遺產代表作名錄」(代表作名錄),涵蓋共20個項目,為香港特別行政區政府(特區政府) 提供參考依據,就保護 ... 於 www.lcsd.gov.hk -

#95.聯合國教科文組織非物質文化遺產- 来自维基导游的旅行指南

代表(人類無形文化遺產代表作名錄): 其整合了2008年以前的90項「人類口述和無形遺產代表作」。此名單是指各社區、群體或個人視為文化組成部分的各種社會實踐、觀念表述 ... 於 zh.m.wikivoyage.org -

#96.科技與軟實力:韓國的案例與啟發

相當重視以科技發展軟實力的韓國,文化商品(特別是K-pop)在歐美國家廣受 ... 例如巨量資料應用)、提高被行銷者感受的實境科技等,就是其中的例子。 於 portal.stpi.narl.org.tw -

#97.無形文化遺產

維護無形文化的觀念與時俱進,聯合國教科文組織(UNESCO)於2003年通過《保護無形 ... 各項「無形文化遺產」(Intangible Cultural Heritage,ICH,又稱為非物質文化 ... 於 twh.boch.gov.tw -

#98.請問精緻文化要怎麼判斷有什麼例子? - Clearnote

精緻文化定義:講求精緻,且其出現常與社會菁英有關的文化。 特色:強調審美、需要有一定的文化素養與經濟能力才能消費。 舉例:歌劇. 於 www.clearnotebooks.com