文化大學大一課表的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦岑永康,張珮珊寫的 這不是教養書:孩子要長大,爸媽要長進!岑永康 X張珮珊的獨家報導 和高橋源一郎,岸見一郎的 探問人生尋找幸福套書:《探索問題比尋找答案更重要》+《哲學人生問答》都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自臺灣商務 和天培所出版 。

國立臺灣師範大學 教育心理與輔導學系 王玉珍、于曉平所指導 魏子翔的 高中自學畢業生回顧高中自學生涯探索歷程之詮釋現象學研究 (2021),提出文化大學大一課表關鍵因素是什麼,來自於高中自學、非學校型態個人實驗教育、詮釋現象學、生涯探索、主題分析法。

而第二篇論文國立清華大學 學習科學與科技研究所 區國良、唐文華所指導 黃郁喬的 以非監督式演算法結合空間型構法則探討五大人格特質中的校園意象 (2020),提出因為有 數位足跡、五大人格特質、校園意象、空間型構法則、Wineglass「空間-時間」模型、時間序列、機器學習的重點而找出了 文化大學大一課表的解答。

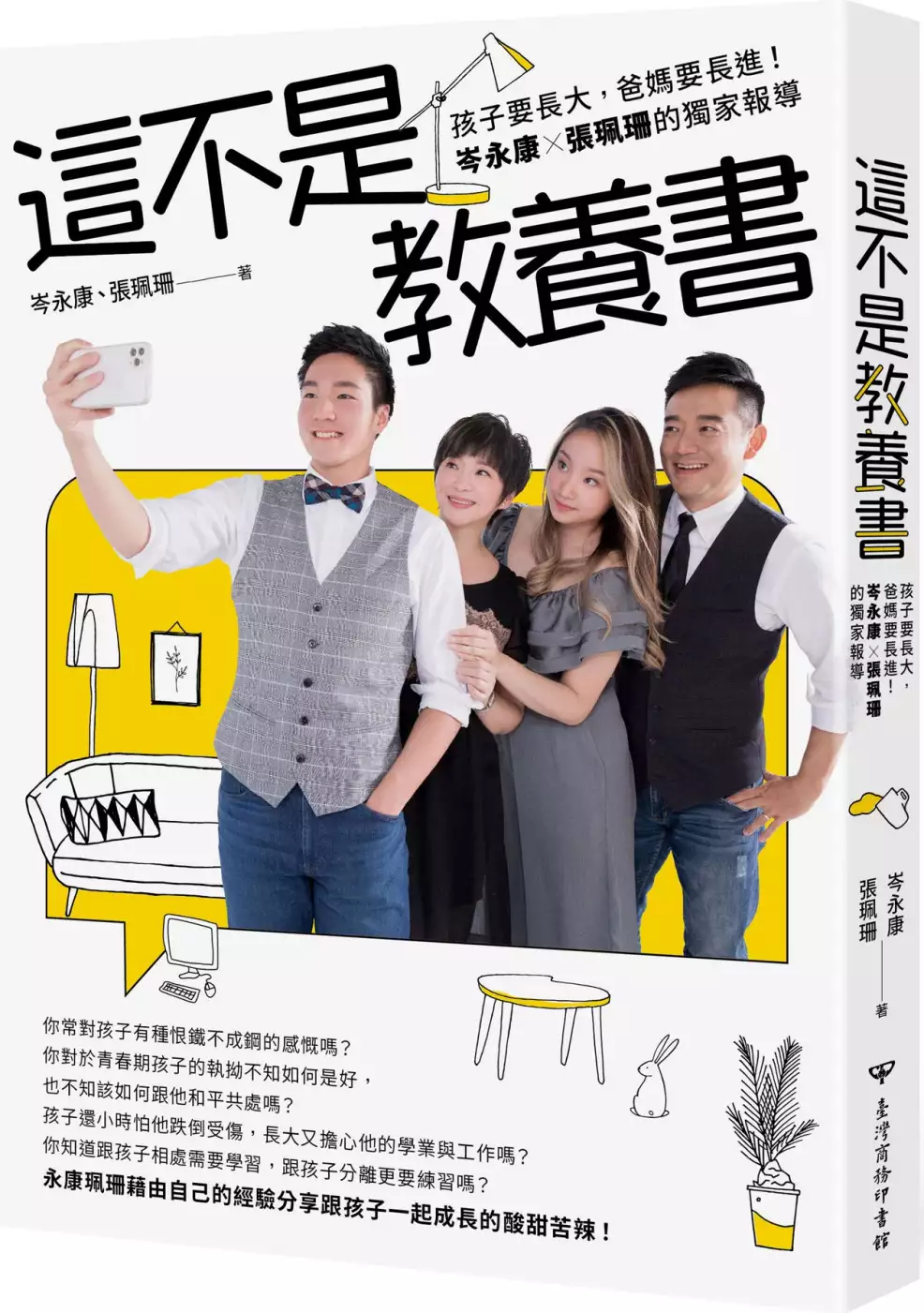

這不是教養書:孩子要長大,爸媽要長進!岑永康 X張珮珊的獨家報導

為了解決文化大學大一課表 的問題,作者岑永康,張珮珊 這樣論述:

你常對孩子有種恨鐵不成鋼的感慨嗎? 你對於青春期孩子的執拗不知如何是好, 也不知該如何跟他和平共處嗎? 孩子還小時怕他跌倒受傷,長大又擔心他的學業與工作嗎? 你知道跟孩子相處需要學習,跟孩子分離更要練習嗎? 永康珮珊藉由自己的經驗分享跟孩子一起成長的酸甜苦辣! 這不是一本教養書,因為陪伴孩子長大的過程,往往我們才是那個被教育的人。 本書特色 15個主題,30篇故事,永康、珮珊不是要告訴你教養的金科玉律,或是如何培養傑出好青年,而是要跟你分享他們一家四口如何「爸媽陪伴小孩,小孩影響爸媽」,成就全家的幸福美好! 獨家報導1 台灣生育

率全球最低,生養小孩的負擔太大? 獨家報導劃2 教育孩子責任大,養小孩不如養寵物? 獨家報導3 父母的心頭肉,更要鬆手自由飛? 獨家報導4 言教不如身教,你要讓孩子成長為什麼樣的人? 獨家報導5 課業停看聽,到底如何選擇才能把錢花在刀口上? 獨家報導6 不說不痛快,滿懷的愛意和關心到底該不該說? 獨家報導7 新聞人的敏感,寧可信其有不可信其無? 獨家報導8 存錢與花錢,如何培養孩子受用的金錢觀? 獨家報導9 孩子放飛,如何維持親子間的親密關係? 獨家報導10 給愛與分離,如何做到孩子學獨立,爸媽學放手?

獨家報導11 責備與關愛,如何拿捏其中的輕重與分寸? 獨家報導12 跟孩子成為朋友,如何培養孩子的安全感? 獨家報導13 你不爽我生氣,如何解決親子間的爭執? 獨家報導14 從家庭到校園,如何協助孩子融入群體不做豬隊友? 獨家報導15 出國拚未來,外國的月亮真的比較圓?

高中自學畢業生回顧高中自學生涯探索歷程之詮釋現象學研究

為了解決文化大學大一課表 的問題,作者魏子翔 這樣論述:

本研究的目的是探索我國高級中等階段之非學校型態個人實驗教育學生在自學期間的生涯探索經驗,研究者邀請五名具有1.5年以上高中個人自學經驗的高中自學畢業生作為研究參與者,並以詮釋現象學作為研究方法論,再透過半結構深度訪談以及主題分析法,對研究參與者的主體經驗進行意義的探尋。在研究結果的部分,研究者除了分別針對每位研究參與者之生涯探索故事做成線外,並依主題分析法歸納出四個共同主題,分別是(一)心之所向,身之所往;(二)受挫受阻,忠於本心;(三)內主外輔,隨機而變;(四)自然發展,結果自成,用以詮釋研究參與者在高中個人自學期間生涯探索的經驗樣貌。本研究最後基於上述研究結果,針對未來欲申請以及現正進行

高中個人自學之家庭、我國承辦非學校型態個人實驗教育業務相關單位,以及欲投入實驗教育領域之輔諮領域助人工作者提供實務建議,並給予未來對於高中個人自學生生涯研究議題有興趣之研究者一些可延伸探究之方向,盼能拋磚引玉,邀請更多人關注並投入我國非學校型態個人實驗教育學術研究領域。

探問人生尋找幸福套書:《探索問題比尋找答案更重要》+《哲學人生問答》

為了解決文化大學大一課表 的問題,作者高橋源一郎,岸見一郎 這樣論述:

《探索問題比尋找答案更重要》 我們都想問,關於人生,關於幸福,到底是什麼。我們卻都不知道什麼才是正確答案。 為了找到能啟發自己的人,必須持續觀察世界上所發生的事, 以書本為老師,自由的思考,要誠實、認真地思索各種可能性。 在學校中, 我們透過教科書學習、背誦標準答案,然後考試時寫出正確答案,就可以得到滿分。然而,不論什麼樣的學問──法律、經濟、政治等等,都以人為對象,以特定的方式思考,卻往往忽略了人類內心深處的聲音,或者只顧著思考研究的目標。 文學與哲學的閱讀,就在這個時候派上用場,文學與哲學可以驗證其他學問的成效。透過「閱讀

」,我們會遇見存在於書中的「老師」,而且除非自己主動提出重要的問題,否則對方不會提供任何答案,甚至要思考究竟有沒有「正確答案」。這就是所謂的「探索問題」。 而探索問題的動力來源,就在於理解每一個人自己的內在,還有另一個自己,因此,我們也要學會傾聽內在自己的聲音,不要忽略自己心中幽微的感受,覺得哪裡怪怪的,不太對勁,才會開始去尋找答案。這種隱約模糊的感覺存在於我們內心,難以用語言描述,試著以邏輯化的思考,加上動筆「寫作」,則會幫助我們釐清、並建立對世界的理解與視野。 這就是作者在這本書中傳達的重要理念:以書本為老師,並且隨時覺察內在的自己,以自己為基準,不斷督促自

己,持續向前。 《哲學人生問答》 我們總有許多關於人生的疑問,而學校未曾教導的事,就讓我們一起問大師吧! 哲學家岸見一郎以最淺顯易懂的方式帶領讀者討論哲學生命問答。 哲學的中心命題,關於人生,目標可說是追求幸福、活出自我。但是什麼是幸福、又如何活出自我,岸見一郎藉由提問者的疑惑,提出思考,例如: 人只有「該做的事」、「想做的事」、「能做的事」三件事,其中能做的只有「能做的事」而已。 要有「拿出結果」的勇氣,了解自己的選擇應該承擔的結果。 所謂的「普通」,不是大人擅自塑造出來的價值嗎? 他人的評價不

見得是對的!有敵人、有討厭你的人,表示你活得自由自在。 覺得自己格格不入,不正是因為你很在意周遭他人的評價嗎? 讀書與否,是孩子自己的事,做父母的不應該要求、叨念。 自己切身的事,即使牽涉到家人,還是不能輕易退讓。 要能告訴自己「就算我不特別,但這樣的我就夠了」。 帶著「只有當下」的想法,認真過好每一天。 為了今天這一天,努力活在今天。 本書特色 ★曾獲得群像新人長編小説賞、三島由紀夫賞、伊藤整文学賞、谷崎潤一郎賞等日本文學重要獎項,日本作家高橋源一郎,在《探索問題比尋找答案更重要》談「思考」的重要性,並著重於透

過「閱讀」與「書寫」來培養思考的能力。 ★《被討厭的勇氣》暢銷作家、哲學家岸見一郎新作《哲學人生問答》,關於人類、生命最核心的思考,以最平實的方式闡釋,從青少年到為人父母者都應該讀的一本書。 ★四十一道人生問題,含括個人、教育、人際、工作、未來以及生命的意義等面向,哲學家的回答,引領讀者思考屬於自己的答案與信念。 ★即使是「常識」,也必須要有所警覺。常識是指社會上多數人認覺得「正確」的事,不過我們並不知道那是否真的「正確」。如果要考量到甚麼是「正確」的,或什麼是「常識」,就必須深入思考為什麼這是「正確」的,或是為什麼這是「常識」。 好評推

薦 《探索問題比尋找答案更重要》 日本亞馬遜讀者好評: 雖然內容是以高中生為對象,對大人來說,也是相當容易閱讀與理解的一本書。主題是為了好好活著,因此必須具備的思考方式,這本書可說是長大成人之前,就應該先讀了!如果我的小孩再大一點,我也會希望他能讀這本書。──スタマー 書名是「探索問題比尋找答案更重要」,提醒我們不要再只是尋找別人提出的問題的正確答案、不要限於學校的學習,應該要用自己的腦袋去思考,作者的態度看似嚴肅,卻讓人感到溫暖、溫和。就像大海一般。──MN 我辭掉工作以後,取得若干法律關係資格,開立事務所

,接受許多諮詢,發現有很多問題無法按照公式來解決。碰到這種狀況,要重新思考條文的主旨、解決問題是不是有其他可行的方式,這些都需要想像力與創造力。如果從中學時代開始,學習不只是默背,而是可以注意「為什麼」、「原因」、「有什麼問題」等等,學習起來應該會更快樂,也可以鍛鍊更深更廣的思考力與創造力,現在就不會覺得這麼遺憾了。推薦不喜歡唸讀的人來讀這本書!──晴男君 《哲學人生問答》 雖然我已經是超過四十歲的歐巴桑,但我覺得自己內心還未成熟,和書中提問的學生們一起思考、關注、理解、不住的點頭,讀到最後一頁時,不禁覺得有點悵然若失。──Tommy

如果我讀高中的時候,能夠遇見岸見老師的話…… 為什麼要學習、為什麼人生不是一帆風順、如何才能活得良善,我身邊並沒有能夠以哲學的思考來回答這些問題的大人。現在,當我遇到人生的困頓之時,我也許會想:「即使這不是你應該過的生活,但只要你能在其中感受到幸福,這樣也很好。」──Star 雖然可能超譯了本書的主題,但本書讓我想到,人為什麼要學習,也許答案之一就是為了對他人有所貢獻吧。──山羊駝

以非監督式演算法結合空間型構法則探討五大人格特質中的校園意象

為了解決文化大學大一課表 的問題,作者黃郁喬 這樣論述:

本論文運用R語言探討國立清華大學學士班共168位學生於校園中為期一年的數位足跡,其中結合多維度資料集,例如五大人格特質(外向性、開放性、神經質、嚴謹性、友善性)、國立清華大學課務組課程總表、性別、年級、科系、院所、年、學期、月、星期、時、分、秒等(各式不同時間顆粒),加上多種視覺化套件(plot3d、scatterplot3d、Polygon、networkD3、sankeyNetwork),以及多種時間序列演算法(ETS、ARIMA、STL、NNAR、TBATS),再搭配Kevin Lynch (1960)城市意象、Bill Hillier與Julienne Hanson (1984)空間

型構法則、G. W. Allport與H. S. Odbert (1936)五大人格特質,以及L. D. Baer, W. M. Gesler, 與T. R. Konrad (2000) Wineglass「空間-時間」模型概念,加以探討專屬於國立清華大學校園意象行為。研究結果發現,不同人格特質學生於行走路徑總量及特徵有所不同;不同建築物人流熱點有所差異;ARIMA及ETS時間序列演算法於國立清華大學校園建築物內預測人流熱點較為穩定;開課課程總表結合必選修因素與學生行走路徑呈負相關;學生年級與學生行走路徑呈負相關。本論文在各式資料中探索並發現未知關聯,對於未來「空間-時間」領域研究者提供各式研

究方法及套件,可作為數位足跡相關研究之參考。