新北投火車站歷史的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦姚開陽寫的 福爾摩沙鐵道浪漫印象 和林榮梓的 臺灣文化老車站巡遊都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【台北北投 景點】新北投車站*臺鐵淡水線僅存之百年車站 ...也說明:新北投車站 是近年來重新整修開放的新景點。 位置就在新北投捷運站旁邊,離開新北 ... 然1988年因北淡線停駛而走入歷史並將站體拆遷至彰化台灣民俗村。

這兩本書分別來自蒼璧出版有限公司 和領行所出版 。

輔仁大學 博物館學研究所碩士班 王廷宇所指導 余彩瑄的 話語中的家園:北投生活環境博物園區登場的脈絡、論述與行動 (2021),提出新北投火車站歷史關鍵因素是什麼,來自於北投、北投生活環境博物園區、論述、北投社雜誌季刊。

而第二篇論文國立臺北科技大學 建築系建築與都市設計碩士班 張崑振所指導 黃慧真的 日本時代淡水線鐵道之研究 (2021),提出因為有 車站、鐵道、淡水線、淡水、臺北的重點而找出了 新北投火車站歷史的解答。

最後網站追尋泡湯文化的新北投車站見證過往歷史風華| u 值媒 - 聯合報則補充:新北投 捷運站旁邊的「新北投車站」,見證了日治時期,在北投這裡發展的一段歷史,在這裡,有日味,也有台味,北投因為地質的關係,這裡有許多溫泉, ...

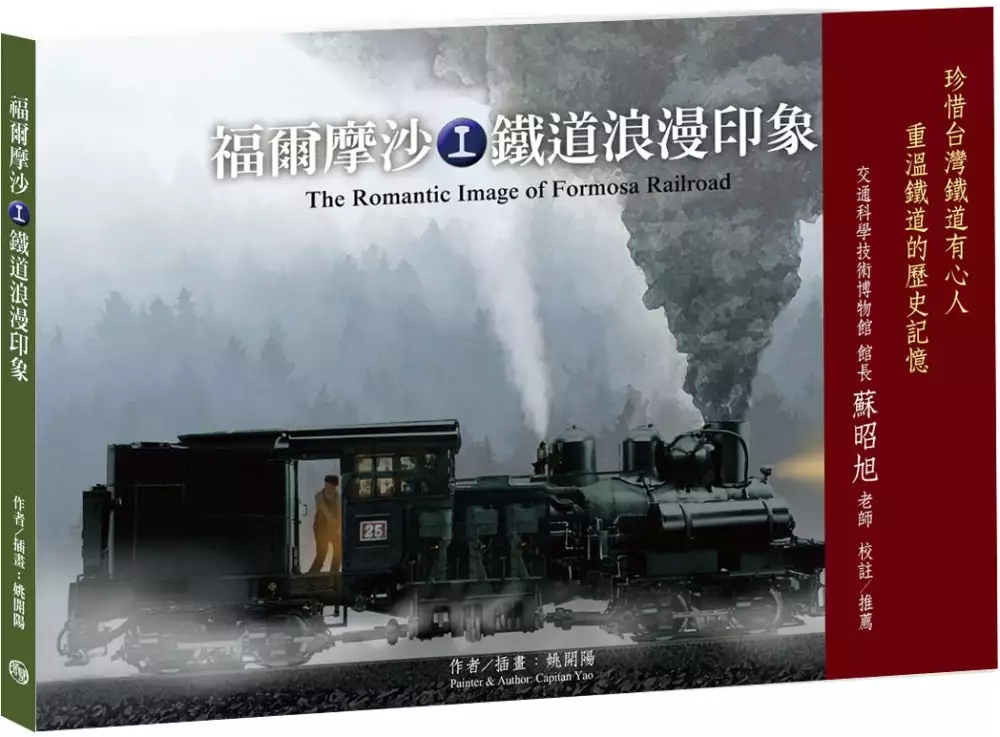

福爾摩沙鐵道浪漫印象

為了解決新北投火車站歷史 的問題,作者姚開陽 這樣論述:

《福爾摩沙鐵道浪漫印象》承蒙臺灣鐵道史專家蘇昭旭老師的審閱與校註,使得正確性與公信力大增。本書在撰寫繪製的過程中經蘇老師指導,多次修改重製,才有最終的成果,若非蘇昭旭老師的傾囊相助,本書今日斷不可能出版。 本書以插畫繪本的方式呈現臺灣在日本時代與後續延伸的鐵道美學體驗,這些插畫是經過藝術手段以創造浪漫的印象,並不完全寫實,但仍能看出當年鐵道建築與器物的精緻優雅,對照於今日的醜陋混亂,難怪會讓年輕人產生「隔代浪漫」的幻想,發思古之幽情,雖然他們並未親身經歷過那個年代。 本書不但有知識性,還具有藝術性與收藏價值。我是以「終身典藏」的心情在做這本書,期待您

也以同樣的心情來收藏它。

話語中的家園:北投生活環境博物園區登場的脈絡、論述與行動

為了解決新北投火車站歷史 的問題,作者余彩瑄 這樣論述:

近幾年臺北市政府推動無圍牆博物館計畫,不過早在1996年北投就有出現以生態博物館(ecomuseum)概念提出的類似構想:「北投生活環境博物園區」。由北投地方居民組成的八頭里仁協會所發行的北投社雜誌季刊中有許多討論,只是此構想經過數十年仍未具體成形。受到 Michel Foucault 論述分析的觀念啟發,本論文希冀透過北投社雜誌中的論述,探討論述者當時提出北投生活環境博物園區的動機和規劃,進而試圖理解此構想在推動上的設計。筆者藉由相關文獻搭配北投社的論述,梳理北投生活環境博物園區展開的脈絡。從中得知北投生活環境博物園區萌芽的契機,是北投溫泉公共浴場被發現,並由地方居民組成八頭里仁協會展開保

存運動開始。進而串連周邊資源提出北投溫泉親水公園計畫,再擴大範圍成北投生活環境博物園區構想,形成點到線到面的轉變。本論文發現,從北投社論述看到北投生活環境博物園區的登場是發軔自論述者們從推動保存北投溫泉公共浴場建築開始,在論述中逐步建構一個由日治時期為開端、溫泉為主題的時空框架,再由此往後推展處理國民政府時期到當代的問題,而北投溫泉親水公園計畫、北投生活環境博物園區即是論述者提出的實踐方法。此外,筆者發現隨著推動北投溫泉公共浴場保存到北投生活環境博物園區的提倡,論述和實踐事實之間的關係,以及不同論述者的論述內容也愈趨分歧,可能暗示了北投生活環境博物園區經過多年仍未具體成形的原因,甚至能夠幫助我

們反思生態博物館概念在實踐上的問題。反過來說,北投社當時提出來的論述,時至今日仍可在北投的文化場域中聽到其概念與架構。這是否也說明了論述雖然不直接等於或轉化為實踐,但論述對於說明與建構概念、遊說與動員人們,最後引導實踐的產生,都起到了至關重要的作用。因此,研究北投生活環境博物園區的實踐、行政等事實固然有其重要性,但研究北投的文化論述也是理解北投文化的必要一環。

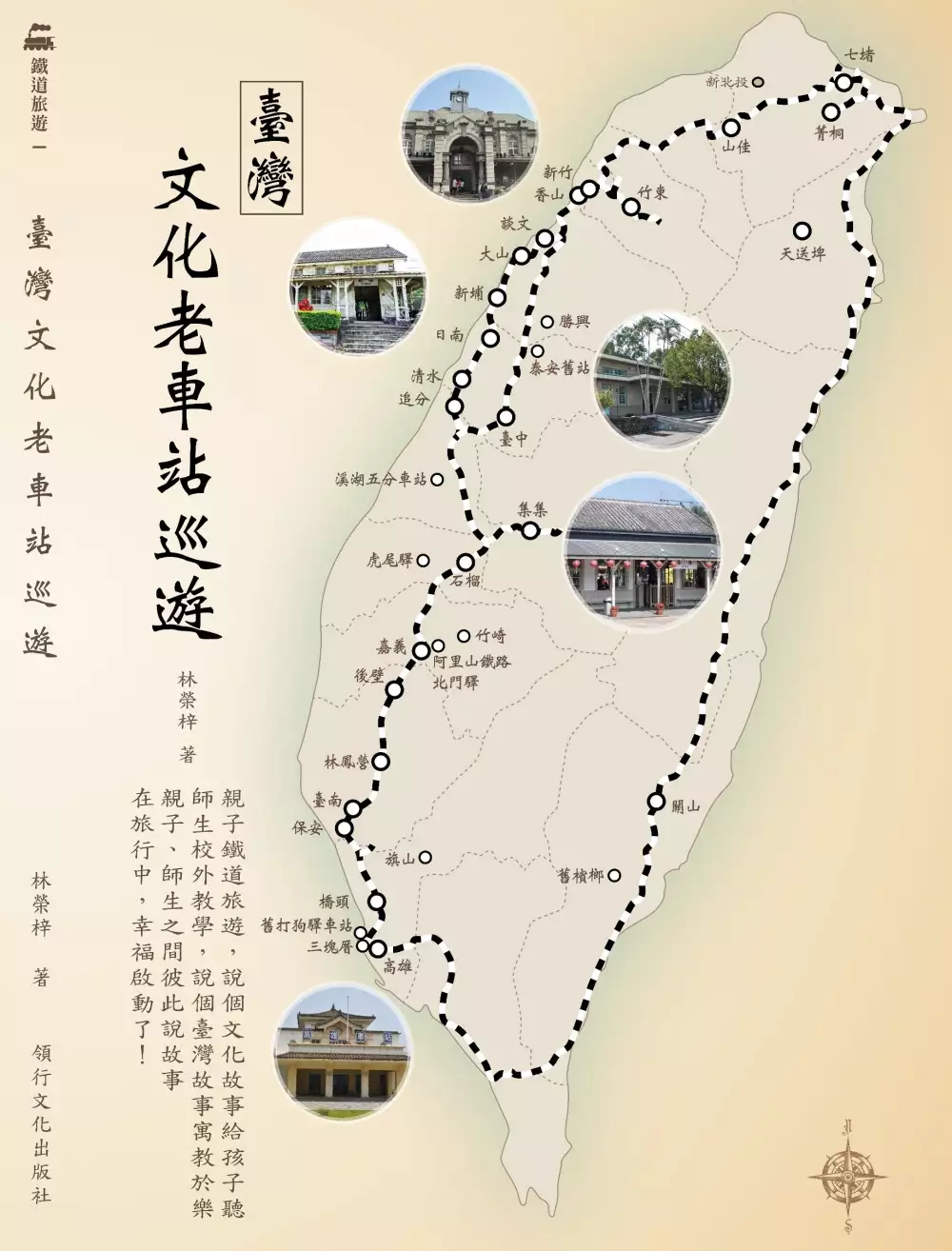

臺灣文化老車站巡遊

為了解決新北投火車站歷史 的問題,作者林榮梓 這樣論述:

關於本書 這是一個旅行的開始,也是一個說故事的開始! 說個故事給孩子聽,文化因此傳承下來,本書盡量以淺顯易懂的故事來敘說臺灣文化車站的故事。 這些文化車站,是真正的老車站,是文化部認定的歷史建築、縣市定古蹟、國定古蹟。 歷史是時間的順序,歷史的時序顯得重要,但是如果寫上每個年代,例如,西元多少年,或是日本大正多少年,孩子們在閱讀時顯得沈重了一些,除了少數的關鍵年代,例如一八九五年,清朝割讓臺灣給日本這樣外,大多數的年代記憶是沒有必要的,這只是讓孩子們失去了閱讀的胃口。 本書除了很重要的年代外,以歷史時期來稱呼即可,例如,清朝、日治時期。 愛因斯坦說過:感

受比知識重要,親自踏查,而且是走路踏查,那種對文化車站的感受是更深刻的,寫起車站故事,更有感動力。 本書以圖片為主體,在學習上或者是閱讀樂趣上,很多部分是在以圖片代替文字。本書相片為作者親自在當地車站拍攝。 本書的車站或周遭地點,以徒步十分鐘左右能抵達為主,最遠大約以三十分鐘左右,例如,清水車站附近的表參道,這是比較遠的地點。 本書的目標是希望能夠成為親子旅遊、師生教學,敘說臺灣文化故事的文本。 我們可以讓旅行也是學習,讓旅行成為一種感受,像以往一樣「搭火車旅行吧!」 作者簡介 林榮梓 不是旅人踏上旅途,而是旅途召喚旅人。 親自走踏,持續攝影寫作的

旅行者,在國小擔任社會老師二十幾年,教學臺灣歷史,寫著臺中市兒童刊物兒童天地專欄「臺中逗陣行」、「臺灣走透透」十幾年,喜歡到處文史踏查。 擔任過社會領域輔導團教學研究員、教育部社會教科書審查委員、教科書主編、拿過金氏世界紀錄......這些歲月的淬鍊、可貴的經歷讓我成長,我想我可以寫一本用在親子之間、師生之間文化老車站的鐵道書。 車站可以是校外教學,可以是文化的傳承,可以是親子互動的場景,文化老車站可以有很多的想像,走出去,故事正在發生! 日時全乞食,暗時全紳士 ----菁桐 10 堵,堵到了 ----七堵、八

堵 16 黑瓦紅檜交會於藍天之中 ----七堵 18 漂浪的車站 ----新北投 26 腳子山的山仔腳驛站 ----山佳 32 荊竹城的故事 ----新竹 38 甲蟲兄弟的密站逃脫 ----竹東 44 竹塹八景的香山夕照 ----香山 50 火車爬山十六份 ----勝興 54 五木兄弟 ----木製車站 62 在歲月中凋零 ----談文 64 大大的不是一座山 ----大山 70 海水正碧獨黑如墨 ----新埔 76 月臺上看木製車站 ----日南 86 清水的故事廖添丁傳奇 -

---清水 92 山與海的分岐路 ----追分 100 老鐵橋,老隧道 ----泰安 108 辰野金吾風格 ----臺中舊站 118 火車歸鳥疾 ----中南驛 128 天皇御貢的秘密 ----集集 134 彩繪列車等著你 ----驚奇車站 138 摩拖卡的火車之旅 ----溪湖驛 140 天蠶再變 ---- 石榴 150 因糖而興,因糖而盛 ----虎尾 156 阿里山林業的繁榮 ----北門驛 162 鐵支路直直火車哪裡去 ----竹崎 174 嘉義古早叫桃城 ----嘉義 180 鬍鬚伯仔

的寮仔 ----後壁 186 歲月中遇到林鳳將軍 ----林鳳營 196 說過和做過事情的記憶 ----臺南 206 臺灣第一座鐵道旅館 ----臺北驛 214 永保安康 ----保安 218 小店仔到允龜橋 ----橋頭 226 記憶深長 ----高雄驛站 232 南部最古老的火車站 ----打狗驛 238 有幾間厝用磚仔砌 ----三塊厝 248 光影糖鐵 ----旗山 254 山脈夾山 ----關山 258 檳榔賓郎 ----舊檳榔 262 搖搖洛克馬 ----天送埤 266 版

權頁 ---- 272 序 有時候, 旅行著迷的不是拍攝的相片, 不是當地的景色, 是一種不斷追尋的過程本身, 這才是旅行真正的樂趣! 愛因斯坦說 : 感受比知識重要! 文化老車站的旅行, 是一種持續性且更深刻的感受, 旅行會使我們感到靜默, 但因此讓我們成為會說故事的人。 這是一個旅行的開始,也是一個說故事的開始! 說個故事給孩子聽,文化因此傳承下來,本書盡量以淺顯易懂的故事來敘說臺灣文化車站的故事。 這些文化車站,是真正的老車站,是文化部認定的歷史建築、縣市定古蹟、國定古蹟。 歷史是時

間的順序,歷史的時序顯得重要,但是如果寫上每個年代,例如,西元多少年,或是日本大正多少年,孩子們在閱讀時顯得沈重了一些,除了少數的關鍵年代,例如一八九五年,清朝割讓臺灣給日本這樣外,大多數的年代記憶是沒有必要的,這只是讓孩子們失去了閱讀的胃口。 本書除了很重要的年代外,以歷史時期來稱呼即可,例如,清朝、日治時期。 愛因斯坦說過:感受比知識重要,親自踏查,而且是走路踏查,那種對文化車站的感受是更深刻的,寫起車站故事,更有感動力。 本書以圖片為主體,在學習上或者是閱讀樂趣上,很多部分是在以圖片代替文字。本書相片為作者親自在當地車站拍攝。 本書的車站或周遭地點,以徒步十分鐘左右能抵達為主,最遠大約以

三十分鐘左右,例如,清水車站附近的表參道,這是比較遠的地點。 本書的目標是希望能夠成為親子旅遊、師生教學,敘說臺灣文化故事的文本。 我們可以讓旅行也是學習,讓旅行成為一種感受,像以往一樣「搭火車旅行吧!」

日本時代淡水線鐵道之研究

為了解決新北投火車站歷史 的問題,作者黃慧真 這樣論述:

淡水線是日本時代第一條鐵路支線,最初因淡水河貨物運輸需求而設立,亦是第一條由傳統火車軌道蛻變成高運量捷運系統的線路,一端連接著近代史很重要的淡水聚落,另一頭接著近代政經重鎮的臺北首府。淡水線全長21.2公里,1900年5月動工,1901年8月開業,沿線臺北、圓山、士林、北投、淡水共計5個車站,10月增加江頭站(後改名為關渡) ,1902年大稻埕驛新建完成,翌年更成為淡水線新起訖站。到了1915年再新設北門、大正街、雙連、宮ノ下與唭里岸等5個車站,其中宮ノ下驛為民眾前往圓山臺灣神社參拜而設。1916年淡水線起訖站改為北門,直至1923年廢除後,正式以臺北站為起訖站同時新增竹圍站,日治中期以後,

淡水港因河道淤積、船隻出入不便,終由基隆港取代了淡水港的地位,全線於1988年7月停止營運。本研究透過官方檔案、文獻史料、古地圖的收集與整理來了解淡水線之歷史發展與特色,進一步對各車站周遭聚落發展進行生活、產業、建築類型的探討,進一步分析了解沿線及各節點的紋理、建築特色、影響與變遷。

新北投火車站歷史的網路口碑排行榜

-

#1.不在那裡的「新」新北投車站文資身份北市府給了 - 焦點事件

今日(4/30),台北市文資審議委員會通過決議,正式把沒有能回到原址,修復過程又引發諸多爭議的新北投火車站登錄為「歷史建築」。 於 eventsinfocus.org -

#2.北投新景點-新北投車站|百年車站歸鄉了!搭上藍皮火車來場 ...

坐落在七星公園內,與新北投捷運站僅有一步之遙,更是一座「歸鄉而來」的百年驛站。走過歷史歲月的新北投車站,曾經像遊子一樣在異地漂流,經過二十五 ... 於 pinpinvivi.com -

#3.【台北北投 景點】新北投車站*臺鐵淡水線僅存之百年車站 ...

新北投車站 是近年來重新整修開放的新景點。 位置就在新北投捷運站旁邊,離開新北 ... 然1988年因北淡線停駛而走入歷史並將站體拆遷至彰化台灣民俗村。 於 yaoblog0814.pixnet.net -

#4.追尋泡湯文化的新北投車站見證過往歷史風華| u 值媒 - 聯合報

新北投 捷運站旁邊的「新北投車站」,見證了日治時期,在北投這裡發展的一段歷史,在這裡,有日味,也有台味,北投因為地質的關係,這裡有許多溫泉, ... 於 udn.com -

#5.台灣經典建築新貌24-新北投車站 - 漢珍數位圖書

直到近幾年因為文化保存意識增強,台北市政府與民間團體聯手將原新北投車站爭取回來,成為台北具百年歷史的老火車站,並為此舉行了一系列精彩的開幕活動。 於 www.tbmc.com.tw -

#6.新北投車站 - Pho rotkreuz

新北投車站. 攤開台北捷運地圖,自台北車站一路往北的「淡水線/ 紅線」捷運,在1988 年之前曾經是跑火車的「台鐵北淡線」,而新北投捷運站在當年 ... 於 pho-rotkreuz.ch -

#7.新北投車站: 認識北投的入口,瞭解鐵道生活文化的起點。

新北投車站 捷運新北投站旁,七星公園內,捷運出口就看得到,目前部分還在施工。 車站前有個星川亭, ... 進車站前先打卡,車站有105年歷史了. 於 salixchung.pixnet.net -

#8.新北投站- 維基百科,自由的百科全書

捷運新北投支線車站、歷史建築台鐵新北投車站,站名源自日本時代之新北投驛 ... 新北投站位於台灣臺北市北投區,為臺北捷運淡水信義線(新北投支線)的捷運車站。 於 wiki.kfd.me -

#9.【北市。北投】百年驛站~新北投車站@ A-Chi慢步 - 隨意窩

新北投車站 為北淡線僅存的百年車站,搬離原址後再回歸熟悉地,如今在七星公園與大家見面唷! 日治時期為發展新北投地區溫泉觀光產業,興建新北投支線在1916年啟用, ... 於 blog.xuite.net -

#10.【臺北】百年驛站《新北投車站》懷舊的日治時期木造老車站

車站歷史 簡介:日治時期為發展新北投地區溫泉觀光產業,興建新北投支線. 於1916年(大正5年)設置「新北投乘降所」後改稱為「新北投驛」北投地名,由 ... 於 maxihoho.pixnet.net -

#11.台北北投日式百年驛站,七星公園內還原再顯風華

水晶今天要介紹的是有著百年歷史的驛站新北投火車站,大家真的沒聽錯北投也有火車站唷!而且新北投火車站是典型的日式木造車站,這個車站建於西元1916 ... 於 fengtaiwanway.com -

#12.超夯新北投打卡必遊一日遊景點|火車迷也熱愛的日式最美車站

新北投車站 位於現在北投區北投捷運站旁的七星公園內,它的起源最早可追溯至日治時期,最早的新北投車站真的是有火車可供民眾搭乘的,不過經過歷史變遷與 ... 於 spot.line.me -

#13.新北投火車站回家了 - 幸福駅町散策- 痞客邦

參觀完新北投車站,可順著北投公園往上走,沿途充滿豐富的人文、歷史、地理景觀,在在是知名景點,不需我再介紹了吧! 於 dolpuppy1.pixnet.net -

#14.台北的車站怎會移居彰化25年?與101年前同天啟用新北投 ...

新北投車站 在歷經12年的民間推動後,終於在1日以嶄新面貌亮相,與101年前同天啟用。製作人張哲生也在臉書上po出以前的照片,並講述其歷史。 於 www.storm.mg -

#15.【台北北投區】新北投車站_保留歲月歷史的木造車站

新北投車站 為北淡線甚至是臺北市僅存的百年車站,其站體為木造結構,簷架下的雕花托座及1937年因擴建站體產生的3+1組合老虎窗, 為車站建築一大特色。然 ... 於 threethree33.pixnet.net -

#16.[遊記] 臺北- 新北投車站,百年驛站風華再現!? @ 鍵盤小妹 ...

搭乘捷運到北投站,北投站因可轉乘新北投支線,月臺的排場比其他車站大得 ... 臺鐵淡水線走入歷史後,1989年新北投車站就在建築師、台灣民俗村和臺北 ... 於 chaos810126.pixnet.net -

#17.R22A 新北投站- 遊客評語- 七星街一號新北投車站 - Tripadvisor

台灣台北. “歷史古蹟”. 在新北投捷運站旁,你可以看到原始新北投火車站,木造的建築及火車廂都保存的很好、月台旁邊的花園、也適合... 閱讀更多. 2020年3月17日的評論. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#18.【台北景點】北投區︱新北投車站 - 旅充小日子

現在位於七星公園裡的新北投車站,正是於2014年迎回來的新北投驛(新北投火車站),因為許多木頭結構都已翻新,只能稱為歷史建物,無法叫做古蹟,. 於 lucharger.com -

#19.來百年「新北投車站」,一窺老台北歷史發展 - 幸福熟齡

百年歷史的「新北投車站」 · 在1988 年,台鐵北淡線鐵路即將拆遷,更換軌道與機電設備成為「台北捷運淡水線」,這個更動將帶來更快速、站點更多的大眾運輸 ... 於 thebetteraging.businesstoday.com.tw -

#20.百年驛站新北投火車站4/1重新開幕風華再現 - 民報

建於1916年的台北新北投火車站,因興建捷運淡水信義線遭拆遷至彰化 ... 百年歷史建築台北新北投火車站將於今年4月重新開幕,將舉辦「百年驛站風華 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#21.【新北投車站】免門票入場~百年驛站,風華再現 - 饅頭弟

Jul 10. 2017 18:41. 置頂 【新北投車站】免門票入場~百年驛站,風華再現,濃郁的日式氛圍,外拍&野餐的好地方,帶小孩跟毛小孩,快樂地的優閒慢活半日遊 ... 於 gn0930150655.pixnet.net -

#22.百歲譯站新北投車站「重返」風華 - 蕃新聞

在「新北投車站」重回新北投之際,民眾不妨藉機到七星公園感受這百年建物的魅力,欣賞這一座台北僅存日治時期木造車站及見證鐵路北淡線興衰歷史! 於 n.yam.com -

#23.新北投火車站回家1年多終取得歷史建築身分 - 蘋果日報

新北投火車站 從彰化遷回新北投一年多,台北市長柯文哲還曾擔任一日站長,不過新北投火車站至今尚未取得文資身分。台北市文資審議會今上午審查新北投車 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#24.新北投車站105歲生日慶<驛。百年> - GPI政府出版品資訊網

聲入百年車站的歷史光影,以多元感官體驗新北投的文史光景. 走進新北投車站,彷彿走入時光機,日式木造建築結合老虎窗,是臺北市臺鐵淡水線上唯一重現的百年車站, ... 於 gpi.culture.tw -

#25.歷史學系- 新北投車站 - 東吳大學

新北投車站 為北淡線甚至是臺北市僅存的百年車站,其站體為木造結構,簷架下的雕花托座及1937年因擴建站體產生的3+1組合老虎窗, 為車站建築一大特色。然1988年因淡水線停駛 ... 於 web-ch.scu.edu.tw -

#26.北投免費景點,2019全新完工,捷運搭到新北投站就到喔!!

【新北投車站】是台北北投景點,位在新北投捷運站旁是臺鐵淡水線僅存之百年車站,後來因為北淡線停駛而走入歷史因2019年新北投車站二期工程( 於 may1215may.pixnet.net -

#27.百年車站回家住哪裡? 北投在地青年提願景 - 華視新聞網

新北投火車站 」,20、22日在社區召開說明會,邀請在地居民一起討論百年車站遷回的最適場址,希望能滿足安全、生態保護、歷史重現等需求,結合社區願景 ... 於 news.cts.com.tw -

#28.北投車站遷回新北投居民回憶溫泉線歷史20190910 公視中晝新聞

北投 車站 遷回 新北投 居民回憶溫泉線 歷史 20190910 公視中晝新聞 ; 更多新聞與互動請上: 公視新聞網( http://news.pts.org.tw ) ; ) PNN公視新聞議題中心( http ... 於 www.youtube.com -

#29.新北投車站|台北免費景點,車站時光常設展 - 達人Emily的播報台

新北投車站 本身就有幾個展覽可看,包括目前正展出的車站時光常設展和月台日子車廂特展. 很多充滿歷史感的懷舊文物,彷彿又帶你走了一趟時光隧道. 於 savemoney.com.tw -

#30.新北投車站何去何從? 喀報 - 國立交通大學

新北投火車站 在日治時期為了溫泉而興建,1988年因位於捷運工程預定地而拆遷至彰化台灣民俗村,當時並未引起太多重視。近十年來,北投居民出現希望迎回 ... 於 castnet.nctu.edu.tw -

#31.漂泊24年回家在即 新北投火車站返鄉記- 政治時事

台北市大屯山下的新北投,是全台最富盛名的溫泉鄉,早年被賣到彰化的新北投火車站老建築,在百歲生日的前夕,終於可以回家重建了。 於 news.pchome.com.tw -

#32.台北景點》新北投車站見證歷史的百年車站免費參觀外拍景點遛 ...

台北免費景點,坐捷運就能到!北投「新北投車站」月台區有靜止的展示車廂,不定期舉行展覽,百年日式老車站見證北淡線歷史,站體一度因北淡線停駛拆遷 ... 於 iris77.tw -

#33.一人一塊錢買回來的新北投車站- 去台灣TripTaiwan

因為捷運接駁的交通便利性,香港人對北投這個溫泉區毫不陌生。最近在「新北投」捷運站後,有一個百年歷史的日式建築「新北投車站」重返北投,背後 ... 於 www.triptaiwan.com -

#34.新北投站

2013年4月18日:台灣民俗村產權人日榮資產管理公司無償捐贈新北投車站給台北市政府,同時肯定任何歷史價值建築必須與原本存在的土地具有關連性。 於 www.wikiwand.com -

#35.新北投車站 - 臺北旅遊網

2004年臺北市八頭里仁協會、社區文史工作者與居民推動「懷念老車站、轉來新北投」活動。2005年文化局長廖咸浩偕同北投民眾南下彰化拜會台灣民俗村。 2007年在臺北市文化局 ... 於 www.travel.taipei -

#36.新北投車站105歲生日慶!4月「驛.百年」展覽 - 微笑台灣

新北投車站 邁入105歲了!這座台北市唯一保存的百年車站,北投社區居民從2003年起開始發起社區倡議,終於在2017年回鄉落成。從1916年日治時期闢建浴場 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#37.【採通】「新北投車站」歸鄉是台灣開啟地域再生運動的機會

臺北文資環境守護聯盟等文資團體,針對「新北投車站」文資案, 鍥而不捨,不斷的與市府及群眾溝通,為表示對歷史負責, 給予後人交代,因此本聯盟與 ... 於 www.civilmedia.tw -

#38.補助成果-新北投支線鐵路建設暨北投地區發展研究計畫

新北投車站 為台北市現存百年車站建築,同時也是「淡水線」現存唯一實體火車站,藉由本次研究計畫中的文字及歷史照片蒐集彙整,端看北投-新北投地區新舊地景變化、過去 ... 於 www.nrm.gov.tw -

#39.重返故鄉---新北投火車站 - 翱翔- 痞客邦

耶~新北投火車站終於歸鄉囉之前廢站後被賣到台灣民俗村~2012年發起募款活動希望買回車站2017/4/1終於返鄉而且和101年前車站啟用同一天唷(1916/4/1) ... 於 jandjason.pixnet.net -

#40.新北投一日散步- 新北投車站、溫泉博物館與地熱谷 - 旅型

新北投車站 命運多舛,而新北投車站失而復得的故事更是膾炙人口。1988年臺鐵淡水線走入歷史後,1989年新北投車站就在建築師、台灣民俗村和臺北市政府 ... 於 travostyle.com -

#41.百年驛站歷史建築新北投車站捷運新北投站旁超好拍景點 - 欣傳媒

其實,以前新北投車站是台北到淡水鐵路線的其中一站,但後來因為整個改捷運之後就搬走了。因為是百年歷史的車站,於是就被保留下來搬到台灣民俗村。 於 blog.xinmedia.com -

#42.新北投火車站歷史 - 台北AED地圖站

1988年因台鐵淡水支線(簡稱:北淡線)停駛後走入歷史,車站本體被拆遷至彰化台灣民俗村 ...,2019年1月17日—百年歷史的「新北投車站」·在1988年,台鐵北淡線鐵路即將拆遷, ... 於 aed.idatatw.com -

#43.【台北景點】北投區。新北投車站捷運 ... - 花洛米一起去玩耍

日治時期為了發展新北投地區的溫泉觀光產業,因為興建新北投支線,後改為新北投驛,所以新北投這個地名也因此誕生。新北投車站是台北市僅存的百年車站,站 ... 於 followmi.tw -

#44.新北投車站 - 臺北市政府文化局

日人為了發展新北投地區溫泉觀光產業,興建新北投支線,於1916年(大正5年)設置「新北投乘降場」,後改稱為「新北投驛」,「新北投」地名由此而生。新北投車站為淡水線甚至 ... 於 culture.gov.taipei -

#45.新北投車站在彰化?!

是, 我是土生土長的北投人。 Q :. 請問陳里長您在成長的過程中,和新北投火車站有什麼密切的關係嗎? A :. 小時候去新北投公園玩耍時,常常沿著鐵軌走到公園,有 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#46.北投車站遷回新北投居民回憶溫泉線歷史 - 公視新聞網

台鐵新北投車站於1988年因北淡線停駛而走入歷史,目前將站體以博物館的模式回歸北投,車站坐落於七星公園,也鄰近捷運新北投站旁。 導覽志工潘小姐解說: ... 於 news.pts.org.tw -

#47.漂泊24年回家在即新北投火車站返鄉記 - 台灣光華雜誌

台北市大屯山下的新北投,是全台最富盛名的溫泉鄉,早年被賣到彰化的新北投火車站老建築,在百歲生日的前夕,終於可以回家重建了。離鄉24年,歷經拆卸、變賣、遷徙及 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#48.新北投車站還鄉迎回歷史記憶 - PeoPo 公民新聞

新北投 人共同的回憶,新北投火車站歷經26年在外漂泊,於4/1號進行開館儀式,而火車站古蹟修復與重建位置,引起會場內外討論。 於 www.peopo.org -

#49.[台北旅遊]新北投火車站 - bravejim的部落格- 痞客邦

新北投火車站 的光榮歷史記憶,到底又多麼珍貴呢???新北投車站為昔日北淡線鐵路甚至是台北市僅存的百年車站,其站體為木造結構,簷架下的雕花托座及 ... 於 bravejim.pixnet.net -

#50.台北北投景點「新北投車站」北投新亮點百年歷史建築新貌 ...

新北投車站 至今已有百年歷史,歷經了兩次的搬遷重組,終於回到了故鄉。新北投車站最初為「新北投乘降所」,設置於日治時期(1916年)後稱為「新北投 ... 於 foncc.com -

#51.百歲新北投車站漂泊25年! 今上梁循古禮回娘家

台北市長柯文哲(右二)5日到北投區七星公園,出席新北投車站上梁儀式。 ... 市長柯文哲表示,新北投車站完工後將作為北投人文歷史與旅遊等資訊的重要 ... 於 www.upmedia.mg -

#52.台北唯一百年木造車站「新北投車站」,有小鐵道迷最愛的 ...

新北投車站 是台北市唯一百年歷史的木造火車站,日式木造站體典雅吸睛,內有火車文物展示、周邊商品販售、導覽服務;外有月台、鐵道和藍皮車廂, ... 於 rebeccafamily.com -

#53.22 新北投車站的旅歸與風華重現 - 北投溫泉博物館

新北投車站 為淡水線甚至是臺北市僅存的百年車站,其站體為木造結構,簷架下的雕花托 ... 臺北大眾捷運系統,臺鐵淡水線停駛而走入歷史並將站體拆遷至彰化台灣民俗村。 於 hotspringmuseum.taipei -

#54.百年驛站「新北投車站」返鄉,是風華再現? 還是古蹟失真?

1988年因北淡線停駛,「新北投車站」也隨之走入歷史,拆遷後的「新北投車站」被移至彰化「台灣民俗村」存放供遊客參觀,2012年「台灣民俗村」因經營不善與 ... 於 petermurphey.pixnet.net -

#55.【台北】新北投車站這樣玩!美食歷史介紹、市集&免費溫泉 ...

開頭先介紹新北投車站歷史,它是台鐵淡水線僅存的百年車站。 1988年因台鐵淡水支線(簡稱:北淡線) 停駛後走入歷史,車站本體被拆遷至彰化台灣民俗村 ... 於 anrine910070.pixnet.net -

#56.百年驛站風華再現【北投車站】懷舊日式風情免費外拍打卡新 ...

新北投 驛(新北投火車站)建立於1916年(日治時期),是台北目前唯一的日治時期木造老 ... 希望未來北投歷史&新北投車站鐵道相關展品與活動可以越來越豐富,. 於 happymommy.pixnet.net -

#57.【台灣北投景點】新北投車站/ 百年驛站/ 鐵路火車歷史重現 ...

這個假日吉馬兒到台北北投的新景點[新北投車站] 看看2017年開幕的臺鐵淡水線僅存之百年車站位在新北投捷運站出來右手邊,七星公園處車站是很顯眼的 ... 於 gotwtop1.pixnet.net -

#58.新北投火車站

然1988年因北淡線停駛而走入歷史並將站體拆遷至彰化台灣民俗村。 ... 火車日日停站,然而新北投車站的列車,不僅身上坐著旅人,自己也變成了異鄉 ... 於 franziskus-kinderhaus.de -

#59.【大江南北】新北投火車站 - 人間福報

文╲丹青新北投火車站回家了,就在去年,這個具有百年歷史的火車站回到故鄉,重建於原址附近的七星公園內。 老建物回故鄉,本是喜事一樁,卻也引起部分文資保護人士的 ... 於 www.merit-times.com -

#60.百年歷史建築「新北投車站」新貌回歸! - Yahoo奇摩

早期台鐵北淡線(新北投支線)的新北投站,原址在如今的台北捷運「新北投站」出站後右前方。 1988年台鐵北淡線拆除,隔年1989年新北投車站拆遷至彰化民俗 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#61.新北投車站 百年驛站風華再現| Pubu 電子書城

新北投車站 為早期臺灣鐵路管理局(簡稱臺鐵)經營之淡水線現存唯一實體車站。臺鐵淡水線興建於20 世紀初,不僅是臺灣第一條鐵路支線,其後增建的新北 ... 於 www.pubu.com.tw -

#62.新北投車站》凝聚在地居民的感情,歷史建物再生的意義 - 見學館

不久後記憶中的「新北投車站」被拆除,所幸關注古蹟保護的李重耀建築師,完整地記錄了這個木造建物的結構,並說服捷運局與台灣民俗村,最終保留這個見證 ... 於 www.housearch.net -

#63.新北投車站文資第一課新任文化局長謝佩霓現身說法

2月1日甫上任台北市文化局局長的謝佩霓,2日晚間即出席新北投車站重組位置 ... 日加開最後一班列車後,便隨著北淡線火車走入歷史;翌年新北投火車站以 ... 於 e-info.org.tw -

#64.還是路該讓建築?-新北投車站原址重組事件 - 聚珍臺灣

1988年隨著新北投線結束營運,新北投車站走入歷史後,車站拆解、重組於彰化縣台灣民俗村內供遊客參觀。 20多年後,在許多人努力下,新北投車站終於在2014 ... 於 www.gjtaiwan.com -

#65.新北投站- 维基百科,自由的百科全书

新北投 站位於台灣臺北市北投區,為臺北捷運淡水信義線(新北投支線)的捷運車站。過去為臺灣總督府交通局鐵道部(戰後改制為臺灣鐵路管理局)新北投線的端點站,台鐵站 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#66.超夯新北投打卡必遊一日遊景點|火車迷也熱愛的日式最美車站

新北投車站 位於現在北投區北投捷運站旁的七星公園內,它的起源最早可追溯至日治時期,最早的新北投車站真的是有火車可供民眾搭乘的,不過經過 ... 於 www.welcometw.com -

#67.【鄉巴佬異藝錄】七、新北投車站傳奇 - 想想論壇

都市發展後為有歷史意義的舊建築找塊地重新蓋好,好讓人瞻仰最有名的應該就是日本明治村了,明治村這做法一直被人認為很了不起。 施金山也很了不起,被他 ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#68.新北投車站歸鄉月台、車廂有望重現

有百年歷史的「新北投車站」移居彰化25年,歷經返鄉選址風波,去年終於落腳北投七星公園,北市府投入2000萬元重組復舊,讓車站回到1937年擴建後的面貌 ... 於 www.chinatimes.com -

#69.新北投車站 - 國家文化資產網

新北投 乘降場(新北投車站原名)建於1916年,1988年因興建捷運淡北線停駛,車站面臨拆除,後拆遷至臺灣民俗村重建保存。2003年起因文資保存意識抬頭,臺北市政府與民間 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#70.百年驛站風華再現﹝新北投車站﹞北市唯一懷舊的日治時期木造 ...

1988年臺北捷運確認興建後北淡線也隨之走入歷史,新北投火車站站體於隔年拆除,遷往彰化臺灣民俗村,成為觀光景點之一。十年前在北投當地有志之士努力下, ... 於 mamibuy.com.tw -

#71.驛。百年|線上展覽|ARTOGO 帶你看展

百年》-新北投車站Xinbeitou Historic Station的線上展。 ... 百年》,用多元感官體驗車站歷史文化,透過聲音展現北投各時期的氛圍,並設置多媒體資訊機,以新北投 ... 於 artogo.tw -

#72.【台北。北投】新北投車站。臺鐵淡水線僅存之百年車站

是一座全新打造的木造歷史代表建築,原本新北投車站真的是一個提供民眾搭乘火車的車站,. 經過歷史的變遷及大眾運輸的改造,老的新北投車站被迫拆遷,. 於 1817box.tw -

#73.新北投車站返鄉再續歷史記憶 - 國語日報社

為了讓民眾了解過去的歷史,文化局自即日起至八月三十一日,在車站內舉辦「記憶 ... 圖說:新北投車站在臺北市北投區七星公園內重建啟用,再現當年風華。 於 www.mdnkids.com -

#74.北投車站歷史– 北投景點推薦 - Terrainal

北投新景點-新北投車站|百年車站歸鄉了!搭上藍皮火車來場時光… 2013年4月18日,台灣民俗村產權人日榮 ... 於 www.berfeech.me -

#75.新北投火車站

新北投車站 給台北市政府,同時肯定任何歷史價值建築必頇與原本. 存在的土地具有關連性。 V. 2014 年2 月22 日,臺北市及彰化縣文化局「喜迎車站」隊伍,將. 於 www.scitpe.org.tw -

#76.台北景點【新北投車站】百年車站回歸.一日遊拍照景點親子.情侶

臺鐵淡水線僅存的百年車站,為什麼歷時12年才能回到北投呢?就讓Sky帶你回到昭和9年(1934年) , 認識北投的入口! 台北景點【新北投車站】百年車站 ... 於 taiwantour.info -

#77.新北投車站XINBEITOU HISTORIC STATION

新北投車站 為北淡線甚至是臺北市僅存的百年車站,其站體為木造結構,簷架下的雕花托座及1937年因擴建站體產生的3+1組合老虎窗, 為車站建築一大特色。然1988年因北淡線停駛 ... 於 www.xbths.taipei -

#78.台北北投景點》新北投車站&沖繩飯團, 百年日式木造車站, 舊 ...

新北投 捷運站出站就到的百年歷史車站,「新北投車站」是台北市少數保存下來的木造火車站,日式車站建築,跟去日本旅遊看到的真的很像,經過幾番波折從 ... 於 bobowin.blog -

#79.【老屋町】台北文資史上最大鬧劇 新‧新北投火車站落成

終於在2017年4月1日,流浪彰化多年的新新北投火車站風光落成。這座台鐵淡水線唯一留存的木造車站的回家路迢迢,前後歷經許許多多在地文史工作者和專家的 ... 於 milkyrailway.blogspot.com -

#80.回娘家一年新北投火車站取得歷史建築身分- 生活 - 自由時報

今年102歲的新北投火車站原位於北投光明路及中山路交口,於北投公園正對面,1988年因為配合興建捷運新北投線,拆除遷移至彰化台灣民俗村。而在2004年地方 ... 於 news.ltn.com.tw -

#81.舊車站拆掉重組! 新北投車站原貌亮相

新北投火車站 將要原貌在北投七星公園亮相,北市府花了2千萬預算,利用特殊工法把舊的車站木材拆下,新舊建材原貌打造新北投火車站,不過當地的文資 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#82.台北北投百年車站再現風華~新北投火車站 - YA~隨筆

因台鐵北淡線要改建捷運而廢線,列車在1988 停駛,並將走入歷史的新北投火車站拆遷到彰化台灣民俗村一待就是30 年。2013 年台灣民俗村的產權人日榮 ... 於 www.smallya.net -

#83.【台北景點】新北投車站歷史建築超好拍免費親子景點網美必逛 ...

小資媽建議搭乘大眾交通工具較好. 今天來介紹新北投捷運站旁邊的. 網美必拍景點給大家. 新北投車站. 這裡我就不講太多的歷史典故. 想深入了解的朋友. 於 hsiaomichelle.pixnet.net -

#84.台灣名勝の大門【新北投火車站】回家囉 - 老爺爺與小老婆

捷運週邊景點_新北投站,新北投「火」車站,四月初風華再現,推薦超好逛「新北投文創 ... 關於「新北投火車站」的歷史故事,大家可以上維基百科(wiki) ... 於 isky.life -

#85.新北投車站 - 淡水維基館

因北投溫泉公共浴場與北投公園的設立,新北投正式成為溫泉觀光景點。 大正5年(1916年)4月1日, 因應旅客前往北投溫泉區之便利,延伸自淡水線的鐵路 ... 於 tamsui.dils.tku.edu.tw -

#86.被支解的「新北投火車站」回來了推出「車站時光」特展

中央社引述台北市文化局表示,新北投火車站因捷運興建遭拆遷落腳彰化20 ... 台鐵淡水線歷史為發想的「記驛淡水線」,運用多媒體播放北投在地居民對於 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#87.新北投車站(Xinbeitou Historic Station) - Home - Facebook

西元2004年起,北投社區居民發起串聯運動呼籲新北投車站重建,幾經波折,終於回到家鄉,車站的故事要給下一代延續與傳承。 各式申請➤ 導覽:https://is.gd/Iw8ZUm 場地: ... 於 zh-tw.facebook.com -

#88.FORMOSARACE: ⊙【臺北市】新北投車站

新北投車站 新檔展覽《驛‧百年》用多元感官梳理車站歷史及文化,透過展示裝置呈現過往車站風貌及北投情懷,此次新檔展覽,邀請資深北投文史工作者楊燁 ... 於 formosarace.blogspot.com -

#89.浴湯線溫柔鄉新北投支線風光 - 好房網News

她說,新北投火車站舊址位於肯德基旁的公園,但因當地有棵大榕樹,建議內縮到七星公園,希望能在二○一五年四月一日前,也就是新北投火車站一百年歷史前 ... 於 news.housefun.com.tw -

#90.新北投車站,感受百年日式車站風華年代,鐵道列車、免費手湯

想體驗北投溫泉鄉魅力,第一站一定要到新北投車站走走,新北投車站在日治時期就已經存在了,木造站體、黑銅色的屋瓦與老虎窗,是其一大特色, ... 於 boo2k.com -

#91.北投車站古蹟,懷舊復古建築物,還有溫泉手湯星川亭

新北投火車站 ︱新北投捷運站旁的百年驛站:北投車站古蹟,懷舊復古建築 ... 鐵道迷來說,這些已經是不復存在於現今的過往歷史,只能用此方式回味了。 於 www.wiselyview.cc -

#92.新北投車站迎回老火車重溫懷舊歷史時光 - 大媒體新聞網

台北市文化局在今(17)於北投七星公園舉行火車進站活動,北投地方居民懷著歡樂的心情扶老攜幼參加,現場氣氛熱烈。台北市長柯文哲表示,這是地方居民、團體 ... 於 newsmedia.today -

#93.File:新北投火車站1 (2).jpg

然1988年因北淡線停駛而走入歷史並將站體拆遷至彰化台灣民俗村。 2003年文化資產保存意識抬頭,臺北市政府與民間團體攜手爭取車站回家,幾經波折後,日榮 ... 於 commons.wikimedia.org -

#94.台北景點》新北投車站.免門票景點~火車鐵道迷必訪

是臺灣鐵路120週年紀念公仔, 真的很特別。 站內展示的主題為「車站時光」, 分別有:因為愛一起轉動歷史 ... 於 yoke918.com -

#95.新北投車站 - Boss的部落格

新北投車站 (舊名:新北投驛) 為泡湯而蓋的車站住址:台北市北投區七星街一號這座木造車站北遷回娘家、整修完成後,將是台灣保留完整的第卅座木造車站 ... 於 ntitlib1.pixnet.net -

#96.【蕭文杰專欄】見證文資錯亂作為的新北投車站

文化局相關人員現勘後表示新北投車站可登錄「歷史建築」。讓人質疑的是,之前台北市文資現勘對於公民開放並不友善,曾將其拒於門外,此次如此 ... 於 artouch.com -

#97.有新身分了! 新北投車站歷史建築確定| 生活 - NewTalk

新北投車站 歸鄉1年,今天確定登錄歷史建築。台北市文化局副局長田瑋說,後續將重現月台、鐵軌,還有火車頭。去年在爭議中開館的新北投車站, ... 於 newtalk.tw -

#98.新北投車站返鄉不是風華再現,而是一場文化浩劫 - 關鍵評論網

但總之新北投驛爺爺已經死去、從北投歷史中退場,全新建材、粗糙改造原設計的新北投車站弟弟也「易地重建」,張燈結綵嶄新乾淨。 於 www.thenewslens.com -

#99.北投景點-歷史古蹟的百年驛站-新北投車站【丁小羽旅遊篇】

北投一日遊的行程絕不能少了新北投車站!新北投車站具有百年歷史,為台北市僅存的百年車站,日治時期為發展北投溫泉觀光產業,而興建新北投支線, ... 於 feather428.pixnet.net