新媒體科技的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃兆璽寫的 假新聞下的媒體認知理論與新聞媒體識讀研究 和林承緯,黃秀梅,盧坤輝的 紙上乾坤:張秋山的糊紙藝術都 可以從中找到所需的評價。

另外網站國立臺北藝術大學新媒體藝術學系 - ColleGo!也說明:新媒系為全國首創,是一跨越人文藝術領域與尖端科技結合的未來學門。它作為推動數位科技與藝術整合的重要推手,以培育前瞻性的「新媒體科技」、「新 ...

這兩本書分別來自新銳文創 和台北市政府文化局所出版 。

國立虎尾科技大學 多媒體設計系數位內容創意產業碩士班 廖敦如所指導 陳詩尹的 資訊圖表化設計創作之研究 — 以Podcast頻道「人生嗨嗨:頭路攏了解」為例 (2021),提出新媒體科技關鍵因素是什麼,來自於資訊圖表、資訊圖表化設計、Podcast。

而第二篇論文世新大學 傳播管理學研究所(含碩專班) 林富美所指導 陳皆理的 IP 經濟下沉浸式劇場演出的打造研究–以「迴家」演出為例 (2021),提出因為有 迴家、劇場、沉浸式體驗、體驗行銷、新媒體科技技術的重點而找出了 新媒體科技的解答。

最後網站擁抱新媒體掌握社群、數位科技 - 遠見雜誌則補充:近年來,新聞傳播領域出現巨大轉變,新媒介發展與獨立媒體的壯大,使傳統媒體面臨莫大的衝擊與震撼;尤其一般民眾也能傳遞新聞,「婉君」(網軍之同音 ...

假新聞下的媒體認知理論與新聞媒體識讀研究

為了解決新媒體科技 的問題,作者黃兆璽 這樣論述:

本書探討全球假新聞衝擊下「新聞媒體識讀」的推動,架構上依序探討假新聞的定義、世界面對的假新聞衝擊與相應的政策、台灣媒體環境概述、新聞媒體識讀定義、各國透過教育推動媒體識讀現況,並附上由作者黃兆璽、社團法人臺灣新媒體科技與教育協會,以及前國立臺灣師範大學校長、現任東海大學校長張國恩講座教授共同由美國學者W. JAMES POTTER的「媒體認知理論」發展出的「新聞媒體識讀量表」(News Media Literacy Scale),可用以評估閱聽者個人的思考習慣、對新聞媒體的理解,以及接收新聞時的處理方式等,並能教導學習正確的新聞閱讀。 作者黃兆璽認為,新聞媒體識讀面臨的實際問題

必須透過研究與應用之結果來解決,一套適應本國國情與民眾媒體使用習慣之新聞媒體識讀量表,可供調查、分析,進而掌握國人新聞媒體識讀能力,並提供媒體素養教育決策方針參考,作為未來推動媒體識讀教材之藍圖。 本書特色 21世紀人類面臨的最大挑戰,恐怕是繼上世紀90年代「資訊爆炸」以後,最大的「資訊戰」。在資訊橫流的風暴之下,本書梳理假新聞的發展脈絡、各國的因應策略,並發展適合台灣情境的新聞媒體識讀量表,值得教學設計和政策推動參考!

新媒體科技進入發燒排行的影片

想知道司法調查報導的攻防技巧、法醫如何做精神鑑定、恐怖情人的特徵有哪些嗎?還是好奇娛樂產業有那些不為人知的祕辛? 又或者你只關心台灣哪裡有好吃的私房美食?

2020年9月10日,全新Podcast 節目《鏡好聽X鏡週刊》將把那些報導沒寫出來的第一手新聞幕後一一揭曉!11組週刊記者們將現「聲」輪播,主題涵蓋調查、社會、人物、財經、理財、國際、文化、娛樂、旅遊、精品鐘錶等單元,每週更新不間斷,不但可下載《鏡好聽》專屬App直接收聽、也可從Apple Podcast或Spotify上搜尋訂閱,全球零時差收聽新聞記者的人生百味。

除了與《鏡週刊》合作推出全新節目,《鏡好聽》還計畫於2021年1月上線全新改版的聲音內容網站和App,利用聲音媒介與創新媒體科技,集結文學創作、新聞幕後、科普知識、生活文化、專欄評析等原創節目內容,也擴大有聲書版圖,與多家出版社合作推出優質有聲書,企圖在尚年輕的聲音內容藍海中,開發更多可能,透過聲音重新定義閱讀,創造聆聽新體驗。

| 收聽更多《鏡好聽》獨家內容:https://voice.mirrorfiction.com

| 免費下載《鏡好聽》App: https://mirrormediafb.pros.is/LY67K

| 訂閱 Apple Podcast 收聽 : https://mirrorvoice.pse.is/t4544

| 訂閱 Spotify收聽: https://mirrorvoice.pse.is/uyxdu

| 追蹤《鏡好聽》Facebook:https://facebook.com/mirrorvoice2019

| 追蹤《鏡好聽》Instagram:https://instagram.com/mirror_voice/

| 合作、節目建議歡迎來信:[email protected]

資訊圖表化設計創作之研究 — 以Podcast頻道「人生嗨嗨:頭路攏了解」為例

為了解決新媒體科技 的問題,作者陳詩尹 這樣論述:

為協助人類處理龐雜的資訊量,將抽象的觀念或資訊視覺化,能有效地表達與傳遞訊息,進而推演出資訊圖表化設計,並發展出多元的表現形式;此外,隨著新媒體科技爆發性的突破,以及科技裝置的升級,行動學習成為近年蔚為流行的學習方式,傳播媒介以聲音為主的Podcast為其中之一,因此許多企業為了擴大觸及潛在的受眾,以及建立良好的品牌形象,相繼投入Podcast這片藍海市場,創造出十分可觀的效益。由此可見,資訊圖表化設計與Podcast皆具有效率處理資訊的特性,正可滿足現代人急於學習技能的慾望。據此本研究探討資訊圖表化設計的定義與演變,以Podcast採訪節目為媒材,創作目的為:一、歸納資訊圖表化設計的版面編

排類型;二、分析資訊圖表化設計的視覺設計要素;三、以Podcast職場相關節目「人生嗨嗨:頭路攏了解」為媒材,創作十幅插畫。透過文獻探討分析資訊圖表化設計的表現形式,以內容分析法歸納人物故事型主題的設計規律與應用,最後實踐於創作,並於雲林縣斗南鎮他里霧文創園區的他里霧生活美學館,舉行為期四個月的創作展覽。本研究的結論為:一、資訊圖表化設計的版面編排類型包含主視覺型(圖表型與圖像型)、軸線型(方向型與分解型)、網格型(非等量型與等量型)、網狀型(樹狀型與地圖型)、綜合型;二、資訊圖表化設計的設計要素包含吸引力、資訊結構、視覺動線、色彩配置;三、創作十幅職場相關資訊圖表化設計。期待本研究成果給後續

資訊圖表化創作者參閱,提升重要資訊的傳遞效果,使目標族群使用者有效地吸收資訊。

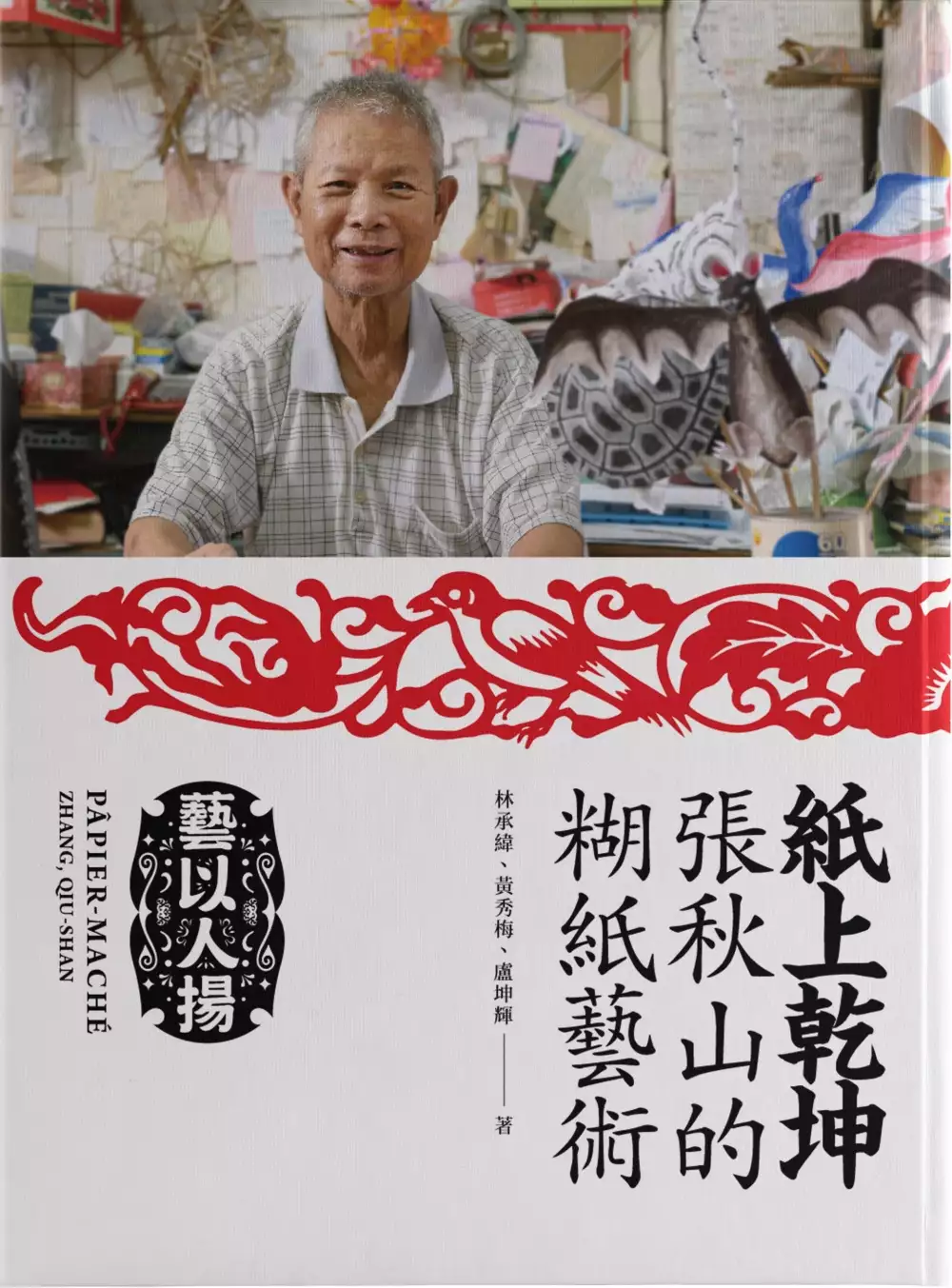

紙上乾坤:張秋山的糊紙藝術

為了解決新媒體科技 的問題,作者林承緯,黃秀梅,盧坤輝 這樣論述:

藝師張秋山,人稱「朝枝師」,臺北大龍峒傳承百年的糊紙老店「茂興齋」第三代負責人,祖父張根乞、父親張通草皆為臺灣北部夙富盛名的糊紙司阜,老店曾連續十三年承製雞籠中元祭主普壇。張秋山以糊紙屋厝的製作最為擅長,其剪紙技藝更是一絕,作品呈現了老臺北的經典色彩。本書帶您瞭解臺北市無形文化資產的歷史與現況,並以茂興齋及張秋山的故事和眾多老照片,與您一同穿越時空,一窺老臺北糊紙技藝的精彩與美麗。

IP 經濟下沉浸式劇場演出的打造研究–以「迴家」演出為例

為了解決新媒體科技 的問題,作者陳皆理 這樣論述:

近年來兩岸三地掀起一股沉浸式體驗風潮,如商業行銷、戲劇演出、藝文展覽等都 不斷以沉浸式體驗作為號召,隨著科技的進步也改變了全球娛樂的消費模式,英國 劇團「Punchdrunk」的「Sleep no more」至上海演出,票房成績達 1.5 億人民幣, 進而改變了民眾對消費與表演體驗的方式,也顛覆了傳統體驗,讓我們重新思考表 演者與觀眾、產品與消費者,這兩者與空間之間的關聯。而本研究者致力於藝術與科技結合的實務工作,希望能透過本研究探討如何建構 打造一部沉浸式戲劇,以及如何與新媒體技術結合,打造更全方位的沉浸式體驗, 以一部全新原創劇本與新型態、新劇場的觀影模式,如何透過有效的行銷策略規劃,

吸引目標群眾消費觀看。本研究以沉浸式懸疑劇「迴家」作為研究個案,採用個案研究法、次級資料法與參 與觀察法,本研究者以本戲劇監製一職的角度,針對本劇的初創概念、沉浸式劇場 形成的必要元素與行銷推廣策略三大面向進行研究,探討其產銷過程,進而得出研 究結論,本研究問題如下:(一) 沉浸式懸疑劇「迴家」初創概念與內容為何? (二) 沉浸式懸疑劇「迴家」形成之必要元素為何? (三) 沉浸式懸疑劇「迴家」行銷推廣策略為何? (四) 沉浸式懸疑劇「迴家」未來發展策略為何?本研究發現沉浸式劇場體驗打造關鍵在於場景空間與五感體驗設計,結合新媒體 科技技術,創造新的演出模式,並透過線上網路社群操作與實體線下活動,

將行銷 效益最大化,並從中發掘新的 B2B 合作與 IP 延伸等商業模式。本研究盼能從自身的相關的實務操作經驗,為即將進入沉浸式劇場產銷領域的後 進者,能有一個相關實務的參考依據。

想知道新媒體科技更多一定要看下面主題

新媒體科技的網路口碑排行榜

-

#1.金匠新媒體科技有限公司|徵才中 - 104人力銀行

... 動漫狂人、遊戲大師,更有著對金融業務充滿興趣的賺錢...。公司位於台北市內湖區。產業:電腦軟體服務業。應徵金匠新媒體科技有限公司工作,請上104人力銀行投遞履歷。 於 www.104.com.tw -

#2.同安‧潮- 新媒體藝術展 - 國立故宮博物院

「同安‧潮-新媒體藝術展」由松山奉天宮與國立故宮博物院聯合主辦,以科技為平台,讓古文物綻放新媒體藝術的光彩,向全世界推廣故宮典藏一流的華夏瑰寶。 於 theme.npm.edu.tw -

#3.國立臺北藝術大學新媒體藝術學系 - ColleGo!

新媒系為全國首創,是一跨越人文藝術領域與尖端科技結合的未來學門。它作為推動數位科技與藝術整合的重要推手,以培育前瞻性的「新媒體科技」、「新 ... 於 collego.edu.tw -

#4.擁抱新媒體掌握社群、數位科技 - 遠見雜誌

近年來,新聞傳播領域出現巨大轉變,新媒介發展與獨立媒體的壯大,使傳統媒體面臨莫大的衝擊與震撼;尤其一般民眾也能傳遞新聞,「婉君」(網軍之同音 ... 於 www.gvm.com.tw -

#5.伊通公園ITPARK

媒體昇華──新媒體藝術展》,其在展覽的簡介當中,仍然不忘描述其所邀請的乃是從事「數位及科技」藝術創作的藝術家。即使是國立台灣美術館此次舉辦的《漫遊者》策劃展,也 ... 於 www.itpark.com.tw -

#6.張雅涵、蕭蘋(2019,5月)。新媒體科技帶給女性的工作機會 ...

隨著新媒體科技的來臨,大多數人隨時可以透過智慧型手機或平板電腦等移動式裝置, ... 新媒體的便利性不只影響到我們的日常,更可能影響到女性在經濟與自我實現上的 ... 於 taiwan-gist.nknu.edu.tw -

#7.金匠新媒體科技有限公司 - 面試趣

金匠新媒體科技有限公司面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。最新面試:Android工程師面試、UIUX Designer面試、行銷社 ... 於 interview.tw -

#8.新媒體傳播微學程所跨領域:教育 - 致理科技大學

109學年度致理科技大學微學程開設申請書. 申請科系(人):多設系. 申請案名:新媒體傳播微學程. 所跨領域:教育、藝術、設計、傳播. 申請日期:109 年5 月6 日 ... 於 aa100.chihlee.edu.tw -

#9.巧克科技新媒體股份有限公司 - IP Meetup by TAICCA - 文策院

LINE TV是由巧克科技新媒體所經營的行動影音串流平台,推出至今每月活躍用戶已累積超過500萬人。 專頁資訊. 產業別. 廣播電視. 行業別. OTT 平台. 於 ip.taicca.tw -

#10.《新媒體科技應用系列》影片製作不求人|Accupass 活動通

《新媒體科技應用系列》影片製作不求人 · 從主題到情境的想像與畫面取景:從混亂中建立秩序姿勢:實用的拍照指南 · APP應用-小影篇素材中心操作及練習(剪輯、主題、字幕、轉場) 於 www.accupass.com -

#11.科技部徵求106年度「新媒體科普傳播實作計畫」訊息

科技 部徵求106年度「新媒體科普傳播實作計畫」訊息- 計畫管理- 朝陽研發;朝陽研發處;朝陽科技大學研發處;朝陽科技大學研究發展處. 於 www.rdoffice.cyut.edu.tw -

#12.其實所有的新媒體都不科技,但是媒體不說... - INSIDE

否則,終將被每人手上都有一支手機給取代,因為每一個讀者自己不但有科技裝置,也都有網路思維了。#趨勢,頭條,iPhone,直播,新媒體(tech-media) 於 www.inside.com.tw -

#13.新媒體之發展趨勢與影響 - 風傳媒

借助數位科技發展,新媒體發展迅速、型態多元,催生許多大型跨國媒體平台,不僅顛覆產業生態,也對社會產生衝擊影響。有鑑於此,中技社2020年邀請了10位專家共同探討, ... 於 www.storm.mg -

#14.社團法人台灣新媒體科技與教育協會

社團法人台灣新媒體科技與教育協會,代表人:張國恩,地址:新北市林口區仁愛路1段2號資訊教學大樓3樓309室,設立日期:1100128,財產總額:27200 理事長:張國恩常務理事: ... 於 org.twincn.com -

#15.台灣新媒體藝術展數位科技文化驚豔以色列| 文化| 中央社CNA

地緣政治學系列-台灣新媒體藝術展」日前在特拉維夫登場,駐以代表李雅萍欣見台以藝文合作。台灣藝術家結合數位科技與現代藝術的前衛表現,讓以色列 ... 於 www.cna.com.tw -

#16.學士班「新媒體科技組」 - 北藝新媒TNUA NMA

學士班「新媒體科技組」. 主選單; 搜尋. 課程地圖 · 修業規定 · 組別特色 · 特色課程 · 最新消息 · 展演活動 · 系辦公告 · 小編報告. 於 nma.tnua.edu.tw -

#17.科技藝術初階入門看這篇準沒錯!! 新媒體 - Creative Coding TW

對科技藝術總是抱著忐忑不安的心情,以至於還不敢踏進來嗎?本篇藉由科技藝術初階入門看這篇準沒錯!! 新媒體、科技與程式藝術創作入門講座直播影片 ... 於 creativecoding.in -

#18.【新媒體、科技與社會專題】實體英語演講:Bring Taiwan to ...

【新媒體、科技與社會專題】實體英語演講:Bring Taiwan to the World -- the new media experience of TaiwanPlus. 活動日期: 2022/12/22(四). 於 moltke.nccu.edu.tw -

#19.新科技X新媒體:用設計力邁向未來! - TDRI

以新媒體、新技術等等的應用正活躍於世界各地的設計領域。由松菸口與「黑青Black and Blue Cosmos」於5月26日規劃一場主題講座,特別邀請富奇想有限公司 ... 於 www.tdri.org.tw -

#20.<建弘>新媒體理論與實證研究:科技與藝術的對話(莊克仁 ...

第一部分為理論研究,分為六章,就新媒體的傳播環境、傳播理論(含研究方法)、傳播科技、學習社會、新媒體藝術與文化創意,加以介紹和論述。第二部分則是實證研究,分 ... 於 www.ruten.com.tw -

#21.課程地圖 - 國立成功大學

開課年度 課程碼 課程名稱 (超連結為課程大綱) 學分數 英語授課 授課教師 0111/1 PB80100 新媒體與科技藝術導論 3.0 N 陳明惠 0110/1 PB80100 新媒體與科技藝術導論 3.0 N 陳明惠 0109/1 PB80100 新媒體與科技藝術導論 3.0 N 陳明惠 於 class-qry.acad.ncku.edu.tw -

#22.台灣新媒體藝術 - 高雄市立美術館

其中較具代表性的展出,包括由帝門藝術教育基金會策劃的「發光的城市-2000北縣國際科技藝術展」. (2000),首開由民間藝術基金會主導策展方向,展出作品水準令人耳目一新。 於 www.kmfa.gov.tw -

#23.臺灣新媒體科技與教育協會Taiwan New Media Technology ...

本會為依法設立、非以營利為目的之社會團體,以協助台灣建立一個新媒體科技與教育學術研究與公益平臺,推動新媒體科技與教育之研究與發展,結合一流傳播與資訊傳播教育 ... 於 www.newmedia.url.tw -

#24.新媒體傳播的經營與未來

網紅,成為新媒體傳播的核心驅動. 各種領域(知識、搞笑、短劇等標籤)的傳播內容與傳播形式,. 極具個性表現,雖然良莠不齊,卻讓資訊傳播五光十射。 隨著平台對內容創作 ... 於 apc.ntnu.edu.tw -

#25.B5 留言- #問-湯宗益-新媒體科技文明 - Dcard

問湯宗益新媒體科技文明. 請問有人今早去上這一堂課嗎?教授有沒有什麼重要事情有說,或是規定第一堂未到課就要退選,謝謝喔,祝大家狗年行大運. 於 www.dcard.tw -

#26.新媒體[媒體形態的一種] - 中文百科知識

隨著科技的飛速發展,新媒體越來越受到人們的關注,成為人們議論的熱門話題。新媒體在業界的繁榮也使得學界對其研究進一步加強,很多專家分別從不同的角度對新媒體進行 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#27.當代新媒體創新應用協會 - Facebook

第三屆阿緱文化論壇主題為「AI智慧生活圈」,由當代新媒體創新應用協會、財團法人 ... 隨著科技的進步,傳統媒體逐步多樣性發展成為「新媒體」,本次主題及希望探討各 ... 於 www.facebook.com -

#28.新媒體- 維基百科,自由的百科全書

新媒體 是基於數位技術、網路技術及其他現代資訊科技或通訊技術的, 具有互動性、融合性的媒介形態和平台。在現階段新媒體主要包括網路媒體、手機媒體及其兩者融合形成 ... 於 zh.wikipedia.org -

#29.新媒體暨傳播管理學系 - 銘傳大學高中生專區|

新媒體 暨傳播管理學系(臺北校區) · 新媒體改寫了媒體產業,也正在驅動社會改變。 · 學科意涵 · 本系全名為「新媒體暨傳播管理學系」,為因應媒體科技與產業的快速變化,加上閱 ... 於 seniorhigh.mcu.edu.tw -

#30.台灣科技媒體中心

即時回應生物醫療2023-06-12「研究發現肥胖會減弱大腦對營養的反應」專家意見今(2023)年6月12日. 於 smctw.tw -

#31.慈大新設「國際數位媒體科技學士學位學程」 - 慈濟大學電子報

近年來,隨著閱讀習慣改變,網路成為各家媒體的競爭之地,進而促進網路新媒體的興起,為了培育新興媒體科技產業所需人才,慈濟大學將於110學年 ... 於 newsletter.tcu.edu.tw -

#32.C-LAB未來媒體藝術節|系列活動 - 臺灣當代文化實驗場

作為此刻的參照,Playaround的成長紀錄,或許能幫助我們重新思考新媒體與科技藝術的未來。 活動場次表. 「C-LAB未來媒體藝術節」導覽&藝術家暨策展人座談(2021/10 ... 於 clab.org.tw -

#33.【新媒體】職缺- 2023年6月熱門工作機會- 1111人力銀行

行銷與新媒體研究所站在趨勢浪尖,發展國際行銷能量,並以數位引流、數位策展、數位精準媒合等,以行銷科技助攻我國中小企業品牌成功出海。順應新貿易時代潮流,本所 ... 於 www.1111.com.tw -

#34.新媒體科技設計助理(New Media Technical Assistant) Jobs ...

Apply for 新媒體科技設計助理(New Media Technical Assistant) at Loftwork_樂與股份有限公司. Full time, Job Location: Taipei. 於 glints.com -

#35.(PDF) 資訊科技與新媒體研究之發展Trends of Information ...

頁75-81.2011 年1 月資訊科技與新媒體研究之發展Trends of Information Technologies and New Media Research 李蔡彥1* 與鄭宇君2** Li, Tsai-Yen & Cheng, ... 於 www.academia.edu -

#36.【展覽筆記】結合新媒體科技的感官新體驗 藝域漫遊郎世寧新 ...

最近除了於故宮熱烈展出的奧塞美術館30周年紀念大展外,小編也要另外推薦一檔結合新媒體科技的常設展─藝域漫遊郎世寧新媒體藝術展,來到故宮時不... 於 today.line.me -

#37.再論新媒體藝術之「新」的文化意涵

在二十世紀末,「新媒體」這個名詞大多是用來指涉電影、電視、聲音藝術和其它的混合形式藝術。然而隨著科技推陳出新,慢慢地將使用「數位化媒材」的創作,應用在電影、錄影 ... 於 www.digiarts.org.tw -

#38.文化部「新媒體跨平台內容產製計畫」 - 行政院

三、鼓勵跨界合作、創新行銷策略,擴展獲利空間,輔導業者與OTT 平台、. 資通訊等業者跨域合作,運用新興科技創新行銷策略與商業模式,並輔. 導一源多用,將內容IP 價值 ... 於 www.ey.gov.tw -

#39.新媒體 - TechNews 科技新報

新媒體 · 走在會員訂閱制的路上,OTT 等新媒體服務如何抓住消費者的心? · 亞洲新媒體高峰會首日,5 位超級女力揭祕新媒體生存之道 · 新媒體跨國合作,中國科技網36Kr 進軍 ... 於 technews.tw -

#40.新媒體與新科技打造場景行銷: 迎接元宇宙時代的超前部署

全場景行銷是以用戶為中心,融合虛實活動各種場景,不局限於虛擬策展,更應用新科技、新媒體,打造沉浸式體驗,形式包含感官、情感、思考、行動與連結。 於 mvp-plan.cdri.org.tw -

#41.關於我們| NYCU ICS - 傳播所

創所時名為「傳播科技研究所」,之後考量傳播知識已朝向學科整合方向發展,故於1994年正式更名為「傳播研究所」。目前本所分為兩個研究主軸: 「新媒體與行銷傳播組」 ... 於 ics.nycu.edu.tw -

#42.當年度經費: 564 千元 - 政府研究資訊系統GRB

關鍵字:異域共感;社會創新設計;新媒體藝術;科技藝術;實踐導向研究. 近年來,新媒體科技形式中的社群 ... 關鍵字:新媒體科技;互卸性;公共領域;公民;精神分析. 於 www.grb.gov.tw -

#43.新媒體藝術與生活Recommend - 公共電視藝數狂潮

鏈結在地與國際・融匯科技與人文的新媒體藝術旅程. 文/ 邱誌勇 台灣科技藝術學會理事長 北京師範大學— 香港浸會大學聯合國際學院文化與創意學部署理院長. 於 www.pts.org.tw -

#44.莫忘初衷在數位浪潮下新媒體與AI精進共存| 熱門亮點 - 經濟日報

李建興強調,科技暫時無法取代的是心性、記者未來無法放棄也是人性,回到新聞人的使命與初衷,人情味的互動是AI無法取代,因此,李建興認為,要談媒體轉型 ... 於 money.udn.com -

#45.【數位科技系列:(重新)思考新媒體科技媒介中的digital self 與 ...

只不過,上述還是從非人類中心思維去看科技,如果能夠客觀看待科技/媒體的經驗以及對人的影響,或許會像尼采所說的:「Our writing tools are also ... 於 medium.com -

#46.金匠新媒體科技有限公司薪水情報

金匠新媒體科技有限公司薪水、年終獎金、公司福利等精彩內容都在比薪水。最新薪水:行銷企劃助理薪水、平台小編薪水、前端工程師薪水. 於 salary.tw -

#47.新媒体到底是艺术还是科技? - 知乎专栏

前几日日本Teamlab在798的展出花雨丛林,引领了风潮,风靡全京城! 大家乐此不疲地拍出了美美的照片,随着这个来自日本的新媒体娱乐展,新媒体走进了更广阔的视野。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#48.新生活:新科技觸動新媒體 - 科技大觀園

新媒體 發展出的特徵有許多種,但可粗略的歸類出以下幾項,其一般多具有互動性及即是性,且有共享性,同時還有社群化、個性化、超文本等特質。 在網路與行動裝置的加持下, ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#49.新媒體、新視野與新方法: 台灣TSSCI 傳播學術論文探析

為了掌握這股洪流趨勢,本刊認為有. 必要綜觀傳播界主要學術期刊在新科技媒體方面研究的分布概況。 針對傳播研究期刊的研究主題趨勢,林頌堅(2017.06)曾以台. 灣社會科學 ... 於 cjctaiwan.org -

#50.宗教型博物館之新媒體科技與行銷初探 以「海上絲路新媒體 ...

博物館及許多文化機構因疫情蔓延一方面被迫暫時關閉,一方面卻也因此能反思及重視數位科技的潛力。本研究以佛陀紀念館的常態展出活動「佛教海上絲綢之路— 新媒體藝術特 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#51.新媒體藝術 - 典藏ARTouch.com

本屆《2023桃源美展》以「立體與影像多媒體」為徵件主題,分為「立體造形類」、「攝影與錄像類」及「科技新媒體類」共3個徵... 桃園市立美術館 2023.06.01. 於 artouch.com -

#52.媒體科技MEDIA TECHNOLOGY - 日騰集團YATRON

旗下「日騰媒體科技集團」為智慧媒體及資訊科技(IT)綜合性跨國集團,垂直整合和協助日騰集團以及客戶在媒體及資訊科技領域之發展,包括: 新媒體、線上線下(O2O) 商城、 ... 於 www.yatrongroup.com -

#53.新媒體產業 - MBA智库百科

因此就內涵來說,新媒體產業是指以數字技術、電腦網路技術和移動通信技術等新興技術 ... 從根本上說,一個國家的發展和成長在於綜合國力的提升,這不僅需要提高科技、 ... 於 wiki.mbalib.com -

#54.新媒體與學習科技發展 - 生產力局

提供優質的資訊及通信科技和新媒體的顧問服務,專注於不同的新媒體技術,如移動,視頻,社交媒體,學習科技,遊戲學習和模擬等的綜合應用,提供創新的解決方案, ... 於 www.hkpc.org -

#55.網路新媒體發展趨勢與應用《解答》 - 永無止盡的學習路

題庫總數:20. 是非題:1 (○:1、╳:0). 選擇題:14 (A:3、B:3、C:4、D:4). 多選題:5. roddayeye整理. Q, 下列何者為新媒體的特性?(複選題). 於 roddayeye.pixnet.net -

#56.新媒體學習創作中心 - 義守大學

義守大學順應時下新媒體蓬勃發展潮流,新媒體學習創作中心有效結合智慧科技,於創意激盪空間提供分組討論和觀看直播,於直播室提供個人空間與簡易直播設備可自行佈景 ... 於 www.isu.edu.tw -

#57.新數位媒體的無限可能台灣新媒體藝術家現在進行式

隨著時代演進,藝術載體日新月異,多元豐富。數位科技的加盟,更讓新媒體藝術,由實體到虛擬,由旁觀欣賞到沉浸互動,幻化出無盡可能,走向深不可測的 ... 於 nspp.mofa.gov.tw -

#58.新媒體理論與實證研究:科技與藝術的對話 - 博客來

書名:新媒體理論與實證研究:科技與藝術的對話,語言:繁體中文,ISBN:9789571182827,頁數:368,出版社:五南,作者:莊克仁,出版日期:2016/01/01,類別:專業/ ... 於 www.books.com.tw -

#59.多媒體導論與應用- 新媒體藝術與互動科技 - 旗標

走出傳統、激發創意、融合文創、邁向新媒體! 有別於以往的文字、影像、音樂等傳統媒體,凡是運用電腦、網路或任何科技應用來呈現內容的媒介,統稱為「新媒體」,數位 ... 於 www.flag.com.tw -

#60.新媒體學分學程 - 跨領域學程中心- 屏東大學

學程簡介. 科技帶動媒介表現的變化與新形式,如何創造新的敘事邏輯、傳播內容的新形式及如何發展出新的服務,乃未來之趨勢。在新媒體學分學程裡,將學習創造各種媒體 ... 於 cis.nptu.edu.tw -

#61.多媒體導論與應用: 新媒體藝術與互動科技= Multimedia ...

多媒體導論與應用: 新媒體藝術與互動科技= Multimedia concepts and applications : new media and inter. 瀏覽數:185. Office of. Library and Information Services. 於 lis.nsysu.edu.tw -

#62.新媒體的黃金年代傳統媒體的眼淚 - 立報傳媒

科技 革命性的發展,數位化時代已成為現在進行式。智慧型手機與網路的普及,劇烈地改變了人們的生活習慣,從過去閱讀報. 於 www.limedia.tw -

#63.科碼新媒體Corma new media

科碼是雅虎多年的科技夥伴,共同打造以虛擬角色為主軸的實境遊戲,讓活動體驗者經歷了一場真正的沉浸式互動體驗,並揭開元宇宙新時代的序幕。 報導文章➞. 於 www.corma.com.tw -

#64.新媒體科技帶給女性的工作機會與風險 - 產業人才發展資訊網

在現實社會中,確實有新媒體科技協助女性透過經濟賦權而更加促進性別平等的例子,以下試舉二例加以探討。 1. 肯亞M-Pesa行動支付改善女性經濟地位:. 在 ... 於 www.italent.org.tw -

#65.北京淘秀新媒体科技有限公司_百度百科

北京淘秀新媒体科技有限公司于2018年07月27日成立,是背靠阿里巴巴经济体、在阿里巴巴电商体系支持下,由阿里影业与天下秀联手,全新打造的泛娱乐内容营销MCN公司。 於 baike.baidu.com -

#66.科碼新媒體股份有限公司 - 教育創新電商營運平台

科碼以多年在AR、VR 累積的技術及經驗贏得評審青睞,於民國107 年九月,獲選為TAIWAN XR DEMO DAY 創生文化科技XR 提案的團隊,並於2019 年協助Yahoo AR 節目與虛擬網紅 ... 於 www.metaedu.org.tw -

#67.#新媒體互動科技hashtag on Instagram • Photos and videos

1 Posts - See Instagram photos and videos from '新媒體互動科技' hashtag. 於 www.instagram.com -

#68.新媒體研究的困境與未來發展方向 - 傳播與社會學刊

在科技推動經濟發展、促進創新與加快社會. 轉型的新時代,新媒體研究的重要性不言而喻。本文旨在探討新媒. 體的本質和理論價值,並分析當前新媒體研究的前沿課題和研究的困. 於 www.cschinese.com -

#69.新媒體類 - 跨領域學院- 臺北醫學大學

沉浸科技微學程. 1121更名,原「體感科技」微學程. 數位學習科技微學程. Previous; 1; Next. AD Banner. 裝飾性圖片 · 網站地圖 · 登入. ::: 臺北醫學大學跨領域學院. 於 cis.tmu.edu.tw -

#70.【Wondershow帶你看展覽】結合新媒體科技的感官新體驗 藝 ...

最近除了於故宮熱烈展出的奧塞美術館30周年紀念大展外,小編也要另外推薦一檔結合新媒體科技的常設展─藝域漫遊 郎世寧新媒體藝術展, 新媒體藝術展, ... 於 www.niusnews.com -

#71.龍華科技大學新媒體中心影音

LHU new media studio · 2020企業最愛大學三冠王 · 學校簡介來賓版 · 學校簡介學生版 · 飛揚龍華2023 · 比賽讓我成長!!高中生讀科大,創新發明太陽能帳篷by化材系劉益嘉 · 就是 ... 於 www.lhu.edu.tw -

#72.課程特色 - 醒吾科技大學新媒體傳播系

HSING WU UNIVERSITY DEPARTMENT OF NEW MEDIA COMMUNICATION 醒吾科技大學新媒體傳播系. Home; 課程特色. 課程特色 ... 24452新北市林口區粉寮路1段101號. 於 nmc.hwu.edu.tw -

#73.新媒體藝術學系 - 大學問

結合數位藝術創作理論與美學表現形式之探索,研究與創作最新之互動科技,以反映科技時代之數位藝術新媒體創作。課程規劃主要為培養具備自然、人文、藝術、資訊素養之跨領域 ... 於 www.unews.com.tw -

#74.影音/新媒體 - 數位時代

... Music、LINE Music等串流影音服務,以及Podcast等新媒體領域相關消息,皆收於此類。 ... 兌心科技與網創資訊攜手一起邁向Web 3.0的成功旅程 ... 於 www.bnext.com.tw -

#75.數位新貿易時代的新科技與新媒體 - 名家評論- 工商時報

數位科技早已影響我們日常,應用新科技就能創造全新場景。「內容為王」說明新媒體本質,與傳統媒體相比,新媒體更是數據載體。 於 view.ctee.com.tw -

#76.工讀生/行銷社群助理- 金匠新媒體科技有限公司- 台北市 - 518熊班

金匠新媒體科技有限公司誠摯招募工讀生/行銷社群助理位於台北市,工作內容:你喜歡二次元文化嗎? 平常喜歡追番看劇嗎?如果你知道裏番、Cosplay、同人、 ... 於 www.518.com.tw -

#77.新媒體藝術的探討

2. Page 2. 6. 7. 美育第169期·JOURNAL OF AESTHETIC EDUCATION, NO.169. 益普及,各種科技媒體也益趨成熟,如錄影藝術、. 雷射與全像攝影、數位藝術、互動裝置等,使藝術. 於 ed.arte.gov.tw -

#78.運用新媒體手段創新科技宣傳工作的必要性--傳媒--人民網

摘要:新媒體的興起和發展,給我國的媒介生態和傳播環境帶來了深刻變革。新媒體既是信息傳播的工具,更是一塊異常激烈的思想輿論陣地,因此新媒體以其 ... 於 media.people.com.cn -

#79.新媒體產業_渣誌:一人雜誌社 - NTUIBSA

在網路時代前即出現的兩種媒體(印刷媒體、電子媒體)概括為「傳統媒體」,而網路時代後結合新科技來傳遞內容的媒體便稱為「新媒體」。 最早出現的書籍、報紙、雜誌等以紙 ... 於 ntuibdept.wordpress.com -

#80.【中心活動】科技藝術講座:新媒體、科技與程式藝術創作入門

新媒體 藝術在台灣一直都是個前沿的產業,資源也較為分散,隨著近期台灣設計思維的提升, 越來越多的品牌引入跨媒介的整合藝術體驗來設計更為吸引人的產品、廣告、互動體驗 ... 於 proj.moe.edu.tw -

#81.2021亞洲新媒體高峰會 12/2 12/3連續2日全面盛大啟動!

台灣內容產業的重要盛會,由新媒體暨影視音發展協會(NMEA)舉辦的「2021 亞洲新媒體高峰會」, ... 新媒體服務副總經理 ... 陸相科技股份有限公司. 於 eventgo.bnextmedia.com.tw -

#82.文化科技發展聯盟:2018/12/27【文化科技講堂新媒體科技跨界 ...

【文化科技講堂新媒體科技跨界應用】. 【講堂內容】. 新興科技的發展不斷地翻轉產業的樣貌,文化內容和科技的交融,觸動各種不同的商業模式的產生, ... 於 www.cam.org.tw -

#83.【媒體轉型1】新媒體蓬勃發展傳統媒體走出新道路 - 小世界周報

近年來網路新媒體蓬勃發展,除了許多具有個人特色並且專業度高的自媒體外, ... 其中在「溝通互動」方面,列舉包括「科技資訊與媒體素養」在內的三個 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#84.新媒體藝術碩士班 - 國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系

1、學術研究:強化人文創意與數位美學的精神內涵,培養具備新媒體學術研究與實作人才。 2、藝術創作:因應國際數位科技發展趨勢,培養具備新媒體知能的跨領域數位影音 ... 於 maa.ntua.edu.tw -

#85.蕓荷新媒體|首頁

跨版圖產業-立蕓集團 · 科技產業-睿智精密科技 · 旅遊休閒產業-APPLE GO · 旅遊休閒產業-山水漾 · 生醫產業-立蕓國際生醫 · 自媒體經營-余朱青營養師 · 情境商業攝影 · 媒合行銷. 於 yh-media.nicepage.io -

#86.探網科技_新媒體服務

客戶與夥伴. 行政院. 司法院. 經濟部工業局. 衛福部. 資策會. 中華電信. 台新銀行. 紡拓會. 鞋技中心. 中衛中心. honda. 探網科技股份有限公司 Copyright © 2019. 於 ekera.com.tw -

#87.新媒體暨影視音發展協會NMEA改選台哥大新媒體服務副總經理 ...

新媒體 暨影視音發展協會(NMEA,New Media Entertainment Association) 3 ... 跨領域媒體與科技整合能力,帶領台灣大哥大集團新媒體相關事業擴大發展 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#88.(PDF) 新媒体及新媒体技术对教育的影响 - ResearchGate

PDF | 随着全球经济和科技的快速发展,信息的交流和传播随着新旧媒体的出现、融合和交替而发生着快速的变化。现今,新媒体技术已经深入我们生活的方方面面,同时对我们的 ... 於 www.researchgate.net -

#89.新媒體之發展趨勢與影響 - 財團法人中技社

本議題將規劃傳統媒體隨科技進步成長,演變為「新媒體」 之趨勢及未來發展探討與市場變化等;再針對各類型新媒體,分析其技術、市場之趨勢並提出其產業策略,最後再 ... 於 www.ctci.org.tw -

#90.【人文科技講座】從VR到XR 沉浸式新媒體內容發展國際趨勢

【人文科技講座】從VR到XR 沉浸式新媒體內容發展國際趨勢. 最新消息. 2021-01-18. 活動時間: 110年1月29日(星期五) 14:00~16:00. 活動地點: 李國鼎故居(台北市中正區 ... 於 ktaward.tw -

#91.醒吾科技大學- 新媒體傳播系|技訊網2023 - 技專校院招生資訊網

本系於93成立,並於108年正式更名為「新媒體傳播系」,系所沿續了辦學理念「以學生為本,追求教學卓越以提升學生未來競爭 ... 校外實習解說圖片1;來源:醒吾科技大學. 於 techexpo.moe.edu.tw -

#92.新媒體藝術? About New Media Art - YouTube

透過北藝新媒校友的經驗分享說明 新媒體 藝術之「關鍵字」、「使用過的媒材」 ... 它作為推動數位 科技 與藝術整合的重要推手,以培育前瞻性的「 新媒體 ... 於 www.youtube.com -

#93.科技松-故宮X交大新媒體藝術展 - 左右設計

科技 松-故宮X交大新媒體藝術展. 館校合作經典文物動起來!實踐科技與人文的對話. 傳統文物之美,多半以靜態的展示方式呈現,而科技日新月異,讓文物展品走出2D、跨 ... 於 www.randl.com.tw -

#94.105年新媒體科技應用展示之多感官虛擬實境體驗建 ... - 國美典藏

國立臺灣美術館在104年以3D數位化流程將典藏之國寶級林玉山大師的〈蓮池〉作品於「寶庫解密-典藏保存維護特展」中活化,成功結合新穎的科技理性應用傳遞軟性藝術 ... 於 ntmofa-collections.ntmofa.gov.tw -

#95.Media Tech 首屆媒體科技大會:未來在哪裡,我們就該在哪裡

聯合報善用知識樹作法,整理外媒作法,整理數位形式分類:長篇解說、視覺呈現、互動、新影音、沈浸式體驗。因應不同專題的設想群眾(TA),採用相應的技術 ... 於 womany.net -

#96.新媒體產業的機會與挑戰系列(2) 新媒體的特質與雙重屬性

新媒體 對應舊媒體,代表科技進步與文化轉變;既是舊媒體的延續,又具. 有舊媒體所欠缺的特質。新媒體基本上是賦予舊媒體web 2.0精神後產生「質. 變」,這種媒體質變具備「 ... 於 www.mjib.gov.tw -

#97.郭昭蘭/ 科技藝術、新媒體藝術與當代藝術交織的脈絡

然而大約是到了1960 年代之後,新媒體藝術(New Media Art)才開始真正被視為一個類別,也比較接近我們現在認知的定義。 到了更近代,無論是從一開始就以 ... 於 www.nma-news.com -

#98.新世紀傳播新主張從媒體科技變革談國家傳播政策<br>寶貝孩子

我國傳播事業的發展,長久以來,受制於特殊的國情與動盪的政局,進步緩慢;直至近一、二十年來,在經濟起飛,社會繁榮,政治民主等優質客觀條件下,傳播科技得以不斷提昇, ... 於 www.npf.org.tw