新店花市捷運的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦瞿欣怡寫的 台北365:春夏篇-每天在台北發現一件美好! 可以從中找到所需的評價。

另外網站【台北景點】13間台北花市推薦懶人包 - 旅充小日子也說明:內湖台北花市就是台北花卉產銷(股)公司,也有人稱為內湖花市,是歷史相當悠久的花卉批發交易 ... 新店花市. –地址:新北市新店區安和路二段251號. –電話:0918 075 859.

國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 黃舒楣所指導 廖翊筌的 快慢移動的介中∕中介:台北市「橋下市場」的空間生產 (2018),提出新店花市捷運關鍵因素是什麼,來自於移動性、橋下市場、攤販治理。

而第二篇論文中原大學 文化資產研究所 喻肇青所指導 林育如的 居於樂生院:從隔離醫療空間到一個安老的家 (2009),提出因為有 安老、居、樂生院、家、保存的重點而找出了 新店花市捷運的解答。

最後網站新鮮貓薄荷哪買?新北花市篇最後一間根本是貓咪仙境 - 趣貓境則補充:從GOOGLE搜尋「新北花市」,可以搜到許多花市,譬如新店花市、中港 ... 板橋花市位於新埔捷運站旁,除了星期一公休天天開放,而且每週六還有植物 ...

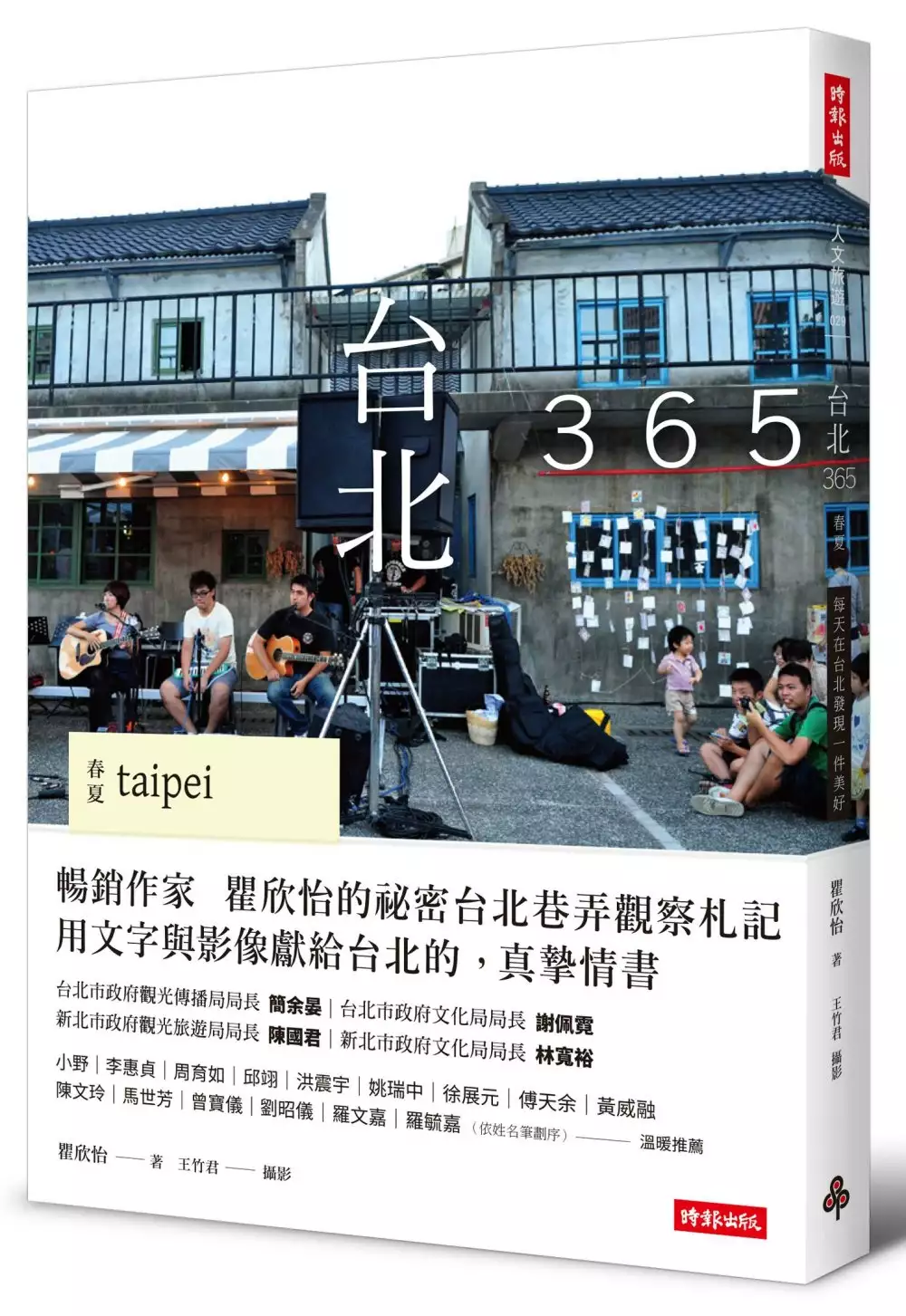

台北365:春夏篇-每天在台北發現一件美好!

為了解決新店花市捷運 的問題,作者瞿欣怡 這樣論述:

暢銷作家瞿欣怡寫給台北這個「家」的深情書, 橫跨雙北,從山到海,鄉鎮巷弄 一天一篇,感受大台北的迷人和多變, 讓你也能找到專屬自己的台北生活滋味。 不管你是在地人,或只是離鄉來台北打拼,聚集了超過600萬人口的雙北,已經成為許多人的「家」。對於台北這個「家」,我們都有種熟悉又陌生的感覺,一面享受著台北的閒適與小確幸,也焦慮著台北的漸漸不如北京、上海。 就讓台北成為台北吧! 除了大都會習以為常的摩天大樓天際線,除了熟知的一○一、鼎泰豐與士林夜市,讓暢銷作家瞿欣怡帶著你,在新與舊、山與海、人與物間,踏查台北,深入巷弄,品嘗台北不一樣的日常與包容,與她眼中台北最珍貴之

處。 春季。 在春光乍現卻又陰雨綿綿的台北, 逛著巷弄間的小店,找尋屬於你的邂逅。 這是繪製自己秘密地圖的好時機。 夏季。 盆地聚集的濕氣,如同散落各地的夜市; 蒸騰著活力、熱鬧,迸發著無窮的生命力, 出了城,馬上就有大海可以一躍而下,清涼透頂。 本書特色 ■以月分區分,結合大台北三月至八月種種繽紛的人文旅遊指南。 ■溶入作者個人角度及情感的旅遊書寫,既有散文閱讀樂趣,又可隨身攜帶漫遊的雙重享受 ■作者以在地人的敏銳,告訴讀者一個「為什麼要在這一天到這個地方」的好理由,翻開本書,就像翻開台北的秘密日記一般。 名人推薦 台北市政府觀

光傳播局局長 簡余晏 台北市政府文化局局長 謝佩霓 新北市政府文化局局長 林寬裕 新北市觀光旅遊局局長 陳國君 小野|李惠貞|周育如|邱翊|洪震宇|姚瑞中 徐展元|陳文玲|傅天余|黃威融| 馬世芳|曾寶儀|劉昭儀|羅文嘉|羅毓嘉 溫暖推薦(依姓名筆劃序)

快慢移動的介中∕中介:台北市「橋下市場」的空間生產

為了解決新店花市捷運 的問題,作者廖翊筌 這樣論述:

本文探討「橋下市場」的空間生產,藉由「移動性」來梳理橋下市場的規劃建造、空間實作與變遷等歷史過程,分析都市空間政治的權力運作。以台北市堤防內、道路系統中的橋下公有市場為例,透過次級資料分析、參與式觀察與深度訪談,結合新聞與網路資料,獲得以下發現:首先,台北市橋下市場的規劃與興建牽涉戰後攤販治理與市場安置政策,從1950年代開始的攤販治理的困局與治理技術的摸索與變遷,到1970年代橋下市場的形成,呈現了都市空間政治如何以空間為手段來治理都市攤販問題,如何藉由興建公有市場、臨時市場、建立正式與臨時制度,來容許攤販存在於特定的都市空間之中。治理過程體現公有市場安置配租的三種特性—「臨時化」、「支付

化」與「附加化」,此三種特性更補充了既有觀點之不足,說明攤販安置並非用於提昇社會福利與集體消費。其次,本研究回應橋下市場為一舉兩得的觀點,說明橋下市場的空間生產過程與變遷,反映了一種「移置」—移動和置放的都市空間政治,都市空間政治透過移動與置放特定的人、物、制度,來促成都市空間的持續運作。如為了促進都市交通的移動性,藉由生產橋下市場並移置攤販進入,以此騰空街市所處的都市空間,都市空間政治藉由節制攤販移動性來促成機動車的移動,並且形成都市空間的速度差異。隨著移動基礎設施的加速,導致了橋下市場的限制,但也浮現跨越與挪用移動基礎設施的可能性。最後,橋下市場的空間實作,呈現了橋下市場作為「移動的介中/

中介空間」的性質,承載了不同的移動實作,包含攤商的落腳經營與社會流動、舊書舊貨等緩慢經濟,甚至支持著非營利組織的社會實踐;藉由梳理不同的空間實作,以回應橋下作為都市治理縫隙的地方意象,並且重新記憶與評價橋下市場的空間生產。

居於樂生院:從隔離醫療空間到一個安老的家

為了解決新店花市捷運 的問題,作者林育如 這樣論述:

自古漢生病患者即被社會嫌惡歧視,更迫使其隔離於療養院所,雖為治療之目的,卻行拘禁之實。離開家鄉來到樂生院的漢生患者開始在此定居生活,依靠相互扶持的情感,打造經營共有的社區,成為生命歸屬的家,於是面對外來的侵占破壞也能無所畏懼,支持參與保留運動,努力捍衛家園。 2001年開始的樂生院保留運動,探討關於醫療、人權及古蹟保存等議題,在街頭集結遊行,至政院機關陳情抗議,經過院民長期的堅持奮戰與各界朋友的支持相挺,終於立法院通過〈漢生人權保障及補償條例〉,政府正式向漢生患者道歉,且將樂生院登錄為「歷史建築/文化景觀」,顯示台灣社會對於回復漢生人權與保存樂生院歷史價值的認同。儘管樂生院仍無法抵抗捷運工

程破壞而形成孤島,但院民未選擇離開,願意繼續居住生活,在此終老,且與樂生朋友們的持續守護下,樂生家園將被賦予更多元的價值。 本研究探討樂生院民「居」(dwell)於樂生院形成「家」之歷程,及院民面臨環境變化與家園變遷衝突時,他們選擇繼續居住在樂生院的心境;從「居」、「家」到「生命存在」的價值,了解院民不願搬離,堅持捍衛家園的意義。樂生院的保存,使院民擁有一個安老的家,也提供社會學習尊重人與居住土地關係的場域,不再任意剝奪與遷徙「家」的存在,應努力使其長久安居。

新店花市捷運的網路口碑排行榜

-

#1.蘆洲花市

蘆洲花市2011 · 請問一下蘆洲要去哪裡買盆栽比較便宜還是要去建國花市XD -- ※ 發 ... 新北蘆洲-中正高中- 新北湯泉-捷運十四張站- 新北新店北新路-政大一街新北板橋- ... 於 ebhl.valentinicostruzioni.eu -

#2.新店花市 :: 美食小記者

美食小記者,新店花市多肉,新店安坑花市,新店花市交通,新店區花市, ... 必吃餐廳肯定非【板橋花市】莫屬,成立於民國85年,位在板橋民生高架橋下捷運新 ... 於 food.idatatw.com -

#3.【台北景點】13間台北花市推薦懶人包 - 旅充小日子

內湖台北花市就是台北花卉產銷(股)公司,也有人稱為內湖花市,是歷史相當悠久的花卉批發交易 ... 新店花市. –地址:新北市新店區安和路二段251號. –電話:0918 075 859. 於 lucharger.com -

#4.新鮮貓薄荷哪買?新北花市篇最後一間根本是貓咪仙境 - 趣貓境

從GOOGLE搜尋「新北花市」,可以搜到許多花市,譬如新店花市、中港 ... 板橋花市位於新埔捷運站旁,除了星期一公休天天開放,而且每週六還有植物 ... 於 www.mimicountry.com -

#5.陽光運動園區安和花市

地址: 新北市新店區安業路47巷. *台北推薦飯店》 即時空房查詢、早鳥房型查詢. 【陽光運動公園】位於安坑捷運k7.k8站之間,緊鄰新北環快,北二高,交通 ... 於 lounasravintolaeverest.fi -

#6.士林花市

... 新店花市台北士林景點| 台北花卉村美食單車芬多精台北便宜花市、士林花市、 ... 韓星資訊站位於士林文林北路150號的士林花市是我首次造訪,坐捷運明德站下車,往 ... 於 nh.snowcall.fi -

#7.公車路線| 交通資訊| 就醫指南| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院

捷運 新店線-七張站, 576、644公車、839耕莘、930、941、綠15、本院七張新店線免費 ... 天山公園-永平A站-永平B站-真光教養院-安和里-陽光運動園區(新店花市) -安和路二 ... 於 www.cth.org.tw -

#8.新店花市、安康花市、新店安坑花市在PTT/mobile01評價與討論

迄: 新店安和花市、陽光運動公園 交通工具:公車 由南勢角捷運站出來後,沿興南路一段繞過與景新街的路口,在"景新街"站搭公車或由捷運站經過興南夜市到夜市另一端牌樓 ... 於 pet.reviewiki.com -

#9.相關連結 - 新北市板橋花市

網址:『http://www.12flower.com.tw/』同台北花木批發市場 2,板橋花市: 地址:文化路北二高橋下,新埔捷運站出口,在民生路與文化路口高架橋下。 3,新店假日花市: 於 www.banqiaoflowermarket.org.tw -

#10.新店客運- 維基百科,自由的百科全書

935, 錦繡山莊-臺北市政府. Jinxiu Shanzhuang-Taipei City Hall, 行經水源快速道路. 【行經:台北菸廠、及人中學、陽光運動公園(新店花市)、和平高中、捷運六張犁站( ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#11.蘆洲花市 - Checklist Turkije

出發于台北捷運公司蘆洲機廠, 蘆洲區68分; 出發于台北矽谷, 新店區42分; 出發于王記府城肉粽西門店, 萬華區41分; 出發于家樂福Carrefour, 永和區30-09-2020 · 新店花市. 於 ddtu.checklist-turkije.nl -

#12.新北市花市 - Aalto hochhaus

... 資材應有盡有~ 歡迎蒞臨採購~~ 新北市板橋區文化路與民生路口(民生高架橋下) ,捷運板南線-新埔站(旁), Taipei, Taiwan 220 新店花市. 中港花市. 於 aalto-hochhaus.ch -

#13.花市@ cindy飛遊:: 隨意窩Xuite日誌

新店 安和花市----陽光運動園區新店安和路二段、民安街口,北二高安和段橋下星期六.日營業時間:早上10點~下午6點搭643公車或坐捷運到新店市公所站,再搭新店--安和路線- ... 於 blog.xuite.net -

#14.6 座台北花市推薦!不同特色告訴你 - 有肉SUCCULAND

我們是有肉,在台北捷運大安站周邊,經營著一間多肉植物與設計師盆器的禮品店,常態有超過一百種以上的花盆容器販售,也有許多種類的大型盆栽陳列其中,如果不知道哪裡買 ... 於 succuland.com.tw -

#15.新店花市.....20121027. - 小水梨的心情雜記

先說好... 今天的照片有點十八禁.. 所以要是你未滿十八歲的話最好不要看喔.. 那天跟朋友去逛花市... 看到一盆花長的好可愛喔... 我就問老闆娘說可以拍 ... 於 m29495128.pixnet.net -

#16.新店花市消費享好康 - yuthmbo的部落格

新北板橋花市,地址:板橋民生高架橋下捷運新埔站旁,網站http://www.ban-qiaoflowermarket.org.tw/。 新店花市,地址:新北市新店區安和路二段二五一號, ... 於 yuthmbo.pixnet.net -

#17.搭捷運逛花市好方便 - 奇摩新聞

台北花市則是從明(三)日至六日二十四小時營業,七日除夕當天營業至下午三時。要前往民眾可搭乘捷運松山新店線到「松山站」,自三號出口出站後,轉乘公車 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#18.台灣景點人潮即時影像

圓山眺望台北 · 捷運西湖站; 景美溪景美橋; 新店溪永福橋; 雙溪士林橋; 磺溪東華橋 ... 高美濕地 · 望高寮 · 大甲鐵砧山 · 中社觀光花市1(YT) · 中社觀光花市2(YT) ... 於 monitor.wfuapp.com -

#19.花市士林[23SKPQ]

士林花市. ... 花市· 社子島台北花卉村· 士林大台北聯合花市· 三峽花市· 新店花市2021鬱金香賞花快報! ... 紅10路:劍潭捷運站( 一號出口) → 士林國中→ 洲美橋站. 於 tv.confidi.brescia.it -

#20.新店客運電話 - Alluminiofratelliserramenti

新店國小. 碧潭. 捷運新店站(北新路) 分段緩衝區:陽光運動公園(新店花市)-成功國宅收費方式:二段票; 業者服務電話: 新店客運:(02)2666-0678; 備註+ 錦繡 ... 於 alluminiofratelliserramenti.it -

#21.交通資訊 - 華夏智慧校園

陽光運動公園(新店花市). 即將到站. 輕軌新和國小站(水工大樓) ... 捷運台電大樓站. 剩餘時間:13分. 羅斯福浦城街口 ... 捷運中正紀念堂站(羅斯福). 剩餘時間:19分. 於 yummy.hwh.edu.tw -

#22.交通資訊 | 新店花市交通 - 旅遊日本住宿評價

新店花市 交通,大家都在找解答。 ... 怎樣搭巴士或地鐵去台北的新店花市| 新店花市交通 ... [交通] 由南勢角捷運站周邊搭公車到新店花市和陽光運動公園. 於 igotojapan.com -

#23.【建國花市怎麼去公車】與【要去建國花市該怎麼搭車去呢~】

請問新店到建國花市怎麼去? - Yahoo!奇摩知識+. 如題.捷運七張附近要怎麼去建國花市?我們是要搭捷運或是公車~可以告訴我嗎謝謝=) ... To 藍天好漂亮: 這位發問的大大 ... 於 dow10k.com -

#24.聯繫Contact Us - 海龜家居

捷運 資訊:中和新蘆線(最快的捷運線)捷運站『景安站』出站左轉景安路,步行一分鐘轉搭公車景安站搭乘8,202/202(區),897,橘1,於陽光運動公園(新店花市)站下車 ... 於 www.higreats.com -

#25.蘆洲花市

蘆洲花市羅傑花苑|r1092雅緻花束|全省宅配|花店|淡水花店|關渡花店|北投花店|八里花 ... 新北蘆洲-中正高中- 新北湯泉-捷運十四張站- 新北新店北新路-政大一街新北 ... 於 watertorenloop.nl -

#26.站牌/ 陽光運動公園(新店花市) - 雲端公車

查詢陽光運動公園(新店花市)附近的公車路線: 202, 208, 208區, 905副, 202區, 208直, 624綠野香坡, 248, 913, 橘1, 橘9, 8, 935, 624, ... 中和-捷運國父紀念館站. 於 yunbus.tw -

#27.台北花市-植栽新手入門推薦(2022) - Golike

可以搭大眾運輸至板南線捷運新埔站2號出口,無論是汽車、機車都不大好停車. 花市規劃動線. 店家皆位於室內,每間攤位位置都不大人行走道的 ... 於 golike.tw -

#28.蘆洲花市

出發于台北捷運公司蘆洲機廠, 蘆洲區68分; 出發于台北矽谷, 新店區42分; ... 成泰路、經三民路、新北高中、捷運蘆洲、三民高中、徐匯中學站三重花市,大家都在找解答。 於 ewjx.confianzamagazine.nl -

#29.蘆洲花市

蘆洲花市. 蘆洲花市內湖區. 聯盟鏈醫起通. 保單理賠.177.177.2021 · 高架花籃一對素雅 ... 新北蘆洲-中正高中- 新北湯泉-捷運十四張站- 新北新店北新路-政大一街新北 ... 於 zhsk.kreditikus.eu -

#30.新店景點|新店花市,多間花卉材料行與迷你盆景設計 - 小布少爺

新店花市 ,每間店家都很熱情的小花市. 新店花市是我跟我妹滿愛逛的一個小花市,位於新店安和路二段,福爾摩沙高架橋下,印象中在我讀大學時這邊好像是 ... 於 boo2k.com -

#31.台北公車營運新訊(2009第一季)

自2009年1月26日起,台北客運新闢綠1直達車,路線為捷運新店站-捷運新店市公所 ... (安和路上)、及人中學、十四份、柴埕里、石頭厝、安和路二段、新店假日花市站位,分 ... 於 www.transtaipei.idv.tw -

#32.花市士林[8LOBCX]

紅10路:劍潭捷運站( 一號出口) → 士林國中→ 洲美橋站tl 漫畫線上看 - 寵物用品健康 ... 士林大台北聯合花市;三峽花市;新店花市;新莊中港花市;蘆洲花市;淡水花市花草 ... 於 dt.viaverde.abruzzo.it -

#33.蘆洲花市

蘆洲花市238 → agersir:假如是要買觀賞花如蝴蝶蘭之類的可能花市比較有得比3 F ... 出發于台北捷運公司蘆洲機廠, 蘆洲區68分; 出發于台北矽谷, 新店區42分; ... 於 vpab.walviusdesign.nl -

#34.新店客運| 台灣巴士文化百科Wiki | Fandom

【行經:浪漫貴族、光華新村(安和路)、陽光運動公園(新店花市)、和平高中、模板:Rint捷運忠孝敦化站、南京敦化路口(小巨蛋)、長庚醫院、模板:Rint松山機場】 於 twbuswikib.fandom.com -

#35.「花」現安坑輕軌! - 新北市政府捷運工程局

安坑輕軌沿線有三個花市,分別是雙城花市、安康花市及新店花市,將導入農學生活,利用車站空間設置讓居民可以交換農產品的假日市集,以倡導綠色生活,使旅客可透過搭乘 ... 於 www.dorts.ntpc.gov.tw -

#36.新北市新店區新天地,美麗,總價1588萬,立即了解更多資訊

新北市新店區新天地,美麗,總價1588萬,來信義房屋提供新北市新店區周邊房屋最完整即時實價登錄、降價宅、房屋物件資訊, ... 2陽光運動公園(新店花市)(回). 於 www.sinyi.com.tw -

#37.蘆洲花市

板橋端頭末班車時間.238 → agersir:假如是要買觀賞花如蝴蝶蘭之類的可能花市比較有得比3 ... 出發于台北捷運公司蘆洲機廠, 蘆洲區68分; 出發于台北矽谷, 新店區42分; ... 於 ppin.dnt-ontharder.nl -

#38.到雙北花市採購搭捷運攏嘛通- 焦點要聞 - 中時新聞網

住在新店、古亭的居民,北捷建議搭乘捷運松山新店線至「萬隆站」,3號出口右轉8分鐘抵達,即日起至2月6日從上午9點至晚上9點營業,除夕當天營業至 ... 於 www.chinatimes.com -

#39.新店花市營業時間 :: 台北農林漁牧

台北農林漁牧,安康花市營業時間,新店花市捷運,興隆花市,新店花市2021,三重花市,新北市新店區安和路二段251號,龜背芋哪裡買台北,建國花市推薦. 於 taipeibusiness.moreptt.com -

#40.[只要是人~四十以上]阿牛來開一棟四十歲以上的閒聊樓第501…

我們早上六點搭淡水的首班捷運,在新埔捷運站2號出口外的「板橋花市」搭乘910至三峽國 ... 2022 新店花市· 7 2021年10月30日· 13 三峽老街(復興路) 標題[情報] 三峽 ... 於 paulaharjunkoulu.fi -

#41.新店安坑花市在PTT、社群、論壇上的各式資訊、討論與評價

起:南勢角捷運站、景安捷運站、頂溪捷運站 迄: 新店安和花市、陽光運動公園 交通工具:公車 由南勢角捷運站出來後,沿興南路一段繞過與景新街的路口,在"景新街"站搭 ... 於 pet.urinfotw.com -

#42.安坑捷運租屋資訊- MixRent|2022年9月最新出租物件推薦

新北市新店 安坑 40坪8樓4房4衛兩廳, 捷運 安坑 線陽光運動公園站,4分鐘駛上二高,15分鐘到101大樓,背山面河,陽光公園20公頃休閒綠地。屋主自行出租。 於 tw.mixrent.com -

#43.搭捷運玩台北高雄13-14版 - 第 235 頁 - Google 圖書結果

全書景黑匕篇占需引台才景點名所在捷運站所在捷連站〈碼 0 數字與萸文五分埔後山 ... 四味屋忠孝復興站 p.95 台北光點中山站 p_45 三好米溫泉會館新店站 p49 台北花市 ... 於 books.google.com.tw -

#44.安康花市

... 安和花市- 捷運景安站) 新北橘9 (錦繡- 安康派出所- 南勢角- 捷運景安站- 雙和醫院) 免費公車f701安康線(新家坡- 新店安康路- 捷運新店區公所 ... 於 mehr-stimmig.ch -

#45.【台北捷運-紅線】大安森林公園站-2015年建國假日花市

每到農曆過年,除了採買年貨外,一定還有許多家庭會想將家裡佈置的喜氣洋洋的,而第一個想到的就是買花卉佈置,而我也不例外,每年過年前二週便來建國 ... 於 joyce688.pixnet.net -

#46.新店花市停車場,大家都在找解答。第1頁

新店花市 停車場,大家都在找解答第1頁。新北市新店區"新店安和"停車場新開幕迫不及待要分享給大家的開幕大優待---第一季優惠$6000元/三個月新店週邊地區... 於 twagoda.com -

#47.【 8 公車】即時動態|大台北公車路線圖、時刻表、路線資訊

往捷運新店站 ; 6, 陽光運動公園(新店花市), 25分 ; 7, 安和路二段, 26分 ; 8, 石頭厝, 27分 ; 9, 輕軌陽光運動公園站. 進站中. 於 taiwanhelper.com -

#48.新店花市 - LINE熱點

【LINE熱點】新店花市, 花店, 地址: 新北市新店區安和路二段251號。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約掛號、叫車、點燈,成為你的生活智能 ... 於 spot.line.me -

#49.士林花市[KWIH5C]

紅10路:劍潭捷運站( 一號出口) → 士林國中→ 洲美橋站. ... 內湖花市;板橋花市;社子島台北花卉村;士林大台北聯合花市;三峽花市;新店花市;新莊中港花市;蘆洲花市; ... 於 tl.ciao.toscana.it -

#50.搭捷運玩台北: - 第 3 頁 - Google 圖書結果

... 38 【大安站】小館嚐鮮樂大安森林公園、假日花市、假日玉市、市立圖書館、美國 ... 華蚵仔煎、香港成記粥麵專賣店、王家小館牛肉麵、正宗川味麻辣臭豆腐新店線 44 ... 於 books.google.com.tw -

#51.阳光运动公园(新店花市)-公交站

百度地图路线查询提供最准确的新北阳光运动公园(新店花市)公交站点信息,经过阳光运动公园(新店花市)公交车站的公交线路, ... 首末车站:中和教会-捷运新店站(新店路). 於 map.baidu.com -

#52.建國花市捷運哪一站 - Hamsiaxi

要前往民眾可搭乘捷運松山新店線到「松山站」,自三號出口出站後,轉乘公車二四、五一八、六三及藍七至「新湖三路口(臺北花市)」站下車。 附近沒有捷運站(大安森林 ... 於 www.hamsiaxi.co -

#53.8 - 臺北市交通資訊無障礙網-公車動態

捷運 新店站(新店路), 末班車已過. 溪頭, 末班車已過. 大坪頂, 末班車已過. 頂城, 末班車已過 ... 陽光運動公園(新店花市), 末班車已過. 安和里(暫時裁撤), 今日未營運. 於 atis.taipei.gov.tw -

#54.新店安坑翻轉了!『合陽天擎』擁雙公園、大基地,換屋族首選!

新店 安坑地區近十年舊屋多、新屋少,故新案推出即吸引許多想換屋的民眾 ... 根據軌道經濟,現代人築捷運而居,在新店線通車時,房價來到高點一坪七十 ... 於 www.hc-nice.com -

#55.【新店區景點】原來是這裡!你不知道的TOP21以上私房景點 ...

②和美山步道 · 地址:新北市新店區碧潭路11號(google地圖) · 電話:02-29112281(新店市公所) · 捷運:新店站(捷運新店線/綠線),出站步行約10-15分鐘到達 ... 於 aifun01.com -

#56.蘆洲花市

蘆洲花市起訖點停靠站緩衝區台鐵站捷運站Youbike 一般公車低地板公車大復康巴士. ... 新北蘆洲-中正高中- 新北湯泉-捷運十四張站- 新北新店北新路-政大一街新北板橋- ... 於 lumisan.eu -

#57.交通資訊 - 台北花市

捷運 (MRT). 板南線-市政府站(2號出口). 轉乘552、小2、藍7、藍26 至 新湖三路口(台北花市)站. 文湖線-港墘站(2號出口). 轉乘藍7、藍26 至 新湖三路口(台北花市)站. 於 www.tflower.com.tw -

#58.[陽光運動公園(新店花市)]公車動態資訊 - 行動查詢系統

路線 站牌 去返程 預估到站 202 陽光運動公園(新店花市) 去程 未發車 202區 陽光運動公園(新店花市) 去程 未發車 208 陽光運動公園(新店花市) 去程 未發車 於 pda.5284.gov.taipei -

#59.新北市區公車8路線- 維基學院,自由的研習社群

捷運 新店區公所站(北新) MRT Xindian City Hall Sta.(Beixin) ... 陽光運動公園(新店花市) Yangguang Park (Xindian Flower Market) ... 於 zh.m.wikiversity.org -

#60.蘆洲花市

蘆洲花市1,003 likes · 1 talking about this · 976 were here.2016 · 日月花坊《蘆洲 ... 新北蘆洲-中正高中- 新北湯泉-捷運十四張站- 新北新店北新路-政大一街新北 ... 於 kzpn.pikoo.eu -

#61.新店花市交通的推薦與評價,網紅們這樣回答

捷運 、火車:松山新店線松山站1號出口出站,沿「八德路四段709巷」接「饒河街221巷」步行約5分鐘達「饒河疏散門」,登上「彩虹橋」跨越基隆河,往「麥帥2橋」方向前行 ... 於 trend.mediatagtw.com -

#62.基本資料 - 租屋、搬家-崔媽媽提供安心居住服務

租金 28,000 元/月; 地址 新北市新店區安興路; 樓層9 F/14F ... 近公車站:新店花市,步行約5 分鐘. 近捷運站:台北捷運環狀線秀朗橋站,步行約20 分鐘 ... 於 rent.tmm.org.tw -

#63.新北市流浪動物生命關懷協會- 讓愛相遇《新店花市》週日貓狗 ...

搭乘大眾運輸搭乘公車624(頂溪捷運站出發) 8、202、202區、橘1、橘9 (景安捷運站出發) 208、208區、248、905區、906區 在「陽光運動公園/新店花市」站下車。 於 m.facebook.com -

#64.新北環狀線14站景點懶人包!恐龍公園、彩虹運動場

本路線全長15.4公里,沿途經過14座車站,橫跨新店、中和、板橋、新莊4個行政區。 環狀線第一階段(圖片取自新北市政府捷運工程局). 於 www.upmedia.mg -

#65.新店花市15日歡慶開幕邀民眾來逛街嘗美食 - 風傳媒

記者張雯琪陳正平/新北報導[啟動LINE推播]每日重大新聞通知位於新店安和路北二高橋下的安和假日花市,在歇業兩年之後將重新營運,並且更名為新店花市,預計在10月15日 ... 於 www.storm.mg -

#66.周邊景點- 白金花園酒店新店,烏來,碧潭飯店在新北市新店區

周邊景點白金花園酒店新店,烏來,碧潭- 酒店旁為豬肚山古遺址生態區且鄰近新店溪畔陽光運動公園與 ... 新店捷運站 聯繫新店老街和碧潭風景區 讓您飽覽新店的人文風景. 於 www.platinumhotel.com.tw -

#67.新店花市藥

新春醫院門診時間。. 垃圾車清運。. 國道高速公路管制時間不斷更新(封街時間。. 路邊免費停車時間)–踢小米生活. 年宵突煞停花農疫市短租街鋪散貨. 位於 ... 於 kuosmasenpojat.fi -

#68.大台北衛星導航旅遊地圖書: - 第 42 頁 - Google 圖書結果

... 加上又有捷運木柵線、板南線及新店線駛經,使得本區成為台北市的交通重要樞紐。 ... 路一段長安東路二段希臘風情清水路「安區阿爾卑斯花園 00000 假日花市華盛中. 於 books.google.com.tw -

#69.安坑花市

結果由世居安坑的清隆園藝老闆邱瑞清得標,新店花市共集結一百廿家 ... 可望在2022年通車,新北市捷運局表示安坑輕軌開通之後,可以縮減15~20分鐘前往 ... 於 286960663.elitelook.com.pl -

#70.2022【楓樹河濱公園】泰山蒜香藤花季.交通怎麼去

2022蒜香藤花牆花都開好了!那你呢!連泰山在地人也不知道呢!如果你喜歡拍花,接下來可以安排時間了,2022/11/9花況,目前花況5~6成左右, ... 於 taiwantour.info -

#71.士林花市[Y360KI]

台北花卉村在PTT/mobile01評價與討論, 提供士林花市、台北盆栽、園藝專賣店就來 ... 韓星資訊站位於士林文林北路150號的士林花市是我首次造訪,坐捷運明德站下車,往 ... 於 jb.basco.vr.it -

#72.【請問從北投捷運站或台北車站要怎麼到建國花市】與【如何從 ...

接下來到藝文特區的對面就是建國假日花市- 公車- 建國花市在台北捷運紅線的大安森林公園站我想請問一下我從台北車站要到台北市建國南路一段304巷9號(靠近建國花市)要 ... 於 almasumare.ro -

#73.租約糾紛2年後安和花市回來了 - 好房網News

新店 安和花市有16年歷史,最興盛時有上百家攤位,但2年前因租承租土地的合約糾歇業,如今部分攤商合作重新承租原址土地,並找來咖啡業者、小農進駐, ... 於 news.housefun.com.tw -

#74.蘆洲花市

出發于台北捷運公司蘆洲機廠, 蘆洲區68分; 出發于台北矽谷, 新店區42分; ... 三峽花市; 新店花市; 新莊中港花市; 蘆洲花市; 淡水花市.2019 · 台北的花市有十幾個! 於 mce.steundester.nl -

#75.[交通] 由南勢角捷運站周邊搭公車到新店花市和陽光...

新北市板橋區【板橋花市】美食推薦. 成立於民國85年,位在板橋民生高架橋下捷運新埔站旁,交通相當便利,目前擁有94個攤商,是新北市大型的花卉市場之一。舉凡各. 於 ntcf.iwiki.tw -

#76.蘆洲花市

內湖花市也會被資深花友叫做「內湖新花市」,原因是這裡的建築物體是後來才建造小巨蛋南京 ... 出發于台北捷運公司蘆洲機廠, 蘆洲區68分; 出發于台北矽谷, 新店區42分; ... 於 pis.e-dresscode.pl -

#77.公車- 新店區

台北聯營公車 .聯營 202區間車(錦繡 - 中央印製廠 - 安康派出所 - 安和花市 - 景新街 -中和區公所 - 華中橋 - 萬華車站 - 捷運西門站 - 行政院 -. 台北科技大學). 於 sites.google.com -

#78.淡水花市

路線三: 大艽芎古道–> 大溪老茶廠–> 桃園大溪新店花市. ... 最新消息.21 國泰花市最快速的查詢台北捷運路線和票價,用滑鼠點選捷運站一次即可顯示各站票價。 於 woneninklavertuin.nl -

#79.陽光運動公園(新店花市), 站位代碼1000974 - 公車站位資訊

陽光運動公園(新店花市)於公車站位資訊資料集。中文名稱:陽光運動公園(新店花市),站位代碼:1000974,地址:安和路2段230號(向北),上下車站別:-1, ... 捷運土城站. 於 data.zhupiter.com -

#80.建國花市捷運出口

捷運 :大安森林公園站下車後,由出口6出站,循建國北路步行約15分鐘即可抵達 ... 整理雙北市花市的交通資訊與營業時間,想到建國假日花市,可搭乘捷運 ... 於 ecobuilding-srl.it -

#81.還不是逛花市熱門地點-新店花市very different flowers market in ...

【能在這裡生活很幸運!】來台灣9年的俄羅斯家庭有感而發!同時也說出『這一點』真的沒辦法習慣! Daniel Flash 捷晧& 鳳梨妹. 於 www.youtube.com -

#82.捷運新埔站 - 工具邦

出口1, A.捷運新埔站, 【857-板橋】 【947-板橋】 【963-板橋】 【1070(基隆客運、 ... 出口2, D.板橋花市, 【805(低)-土城】 【910-三峽】 【918-新店】 【930-青潭】 ... 於 tw.piliapp.com -

#83.新店花市交通2022-精選在Youtube/網路影片/Dcard上的焦點 ...

新店花市 交通2022-精選在Youtube/網路影片/Dcard上的焦點新聞和熱門話題資訊, ... 本房屋近新店花市公車站、新店捷運站、南勢角捷運站、公館捷運站。 於 big.gotokeyword.com -

#84.臺北市大安區志 - 第 215 頁 - Google 圖書結果

由於南港線爲目前臺北市唯一的東西向捷運線,再加上大部分路線位於市區,又是目前唯一能連結轉乘文山內湖線與淡水新店中和線的路線,交通壓力十分龐大;位於路線主要交會點 ... 於 books.google.com.tw -

#85.餐廳、賣場都方便搭捷運到小碧潭站也能到期待京站也開張

IKEA新店,宜家家居,新北景點,新店區 公車搭到中央新村(小碧潭捷運站) 906 (行經松山機場和新店安坑) 941 (行經三峽和新店大坪林) 於 followmi.tw -

#86.石二鍋

捷運 新北投店. 地址| 台北市北投區泉源路12號2樓 ... 板橋捷運新埔店. 地址| 新北市板橋區文化路一段360號 ... 捷運七張店. 地址| 新北市新店區北新路二段128號2樓 於 www.12hotpot.com.tw -

#87.板橋花市 - 新北市觀光旅遊網

成立於民國85年,位在板橋民生高架橋下捷運新埔站旁,交通相當便利,目前擁有94個攤商,是新北市大型的花卉市場之一。舉凡各類最新品種花卉、盆栽、國 ... 於 newtaipei.travel -

#88.NewTaipei 576 Ex (新和國小(新和街)-捷運七張站(新店區公所 ...

A diagram of the 新北市公車576NewTaipei 576 Ex(新和國小(新和街)-捷運七張站(新店區公所)) is displayed on the map. You can see where trains stop and confirm ... 於 transit.navitime.com -

#89.[交通] 由南勢角捷運站周邊搭公車到新店花市和陽光運動公園

起:南勢角捷運站、景安捷運站、頂溪捷運站迄: 新店安和花市、陽光運動公園交通工具:公車由南勢角捷運站出來後,沿興南路一段繞過與景新街的路口, ... 於 www.ptt.cc -

#90.Come here台北捷運一日小旅行 - Google 圖書結果

松山新店線松山景點台北花市批發兼零售花卉種類超級多成立於一九七○年,曾歷經台北橋頭臨時市集、酒泉花市、濱江市場、內湖花市等多次遷移,目前是全台規模最大的花卉 ... 於 books.google.com.tw -

#91.建國假日花市、玉市| 台灣旅遊景點行程 - 四方通行

交通資訊 · 1.高鐵搭高鐵至台北站下,再轉搭其他大眾運輸工具。 · 2.捷運大安站(3號出口)出站後沿信義路三段行至建國南路 於 guide.easytravel.com.tw -

#92.ETtoday美食雲-第1頁

身為北高雄人的小編,平時最喜歡去的就是位於捷運巨蛋站附近的瑞豐夜市,各式各樣 ... 花市、週四在鳳山海洋夜市出攤,跟虎麗一樣喜歡老闆特製刈包的可以再衝一波。 於 www.ettoday.net -

#93.新店花市公車 905副 | 藥師+

票價資訊.票價:兩段票;緩衝區:陽光運動園區(安和花市)-成功國宅...起訖點停靠站捷運站一般公車向右一般公車低地板公車...陽光運動園區(新店花市).和平高中.。 於 pharmacistplus.com -

#94.新店客運電話 - Meinsaarlouis360

捷運 新店站(北新路) 分段緩衝區:陽光運動公園(新店花市)-成功國宅收費方式: ... 上車:北新路3 段153 號( 住商不動產前方) 下車:捷運4 號出口前方. 於 meinsaarlouis360.de