新界北立法會的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳軍捷寫的 孤魂何處來:南石頭難民營研究及資料 和何偉歡,羅金義的 環保政策與綠色生活:國際視野下的香港都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自非凡出版社 和中華所出版 。

國立政治大學 政治學系 伍維婷所指導 何沁舫的 微光初探的同志從政之路-1980~2021年香港同志運動與參政研究 (2021),提出新界北立法會關鍵因素是什麼,來自於同志參政、同志運動、民主運動、政治機會結構。

而第二篇論文中央警察大學 公共安全研究所 王政所指導 張寬照的 香港回歸後中港關係之持續與變遷 (2021),提出因為有 中英聯合聲明、香港特別行政區基本法、一國兩制、七一 遊行、雨傘革命、反送中運動、港版國安法的重點而找出了 新界北立法會的解答。

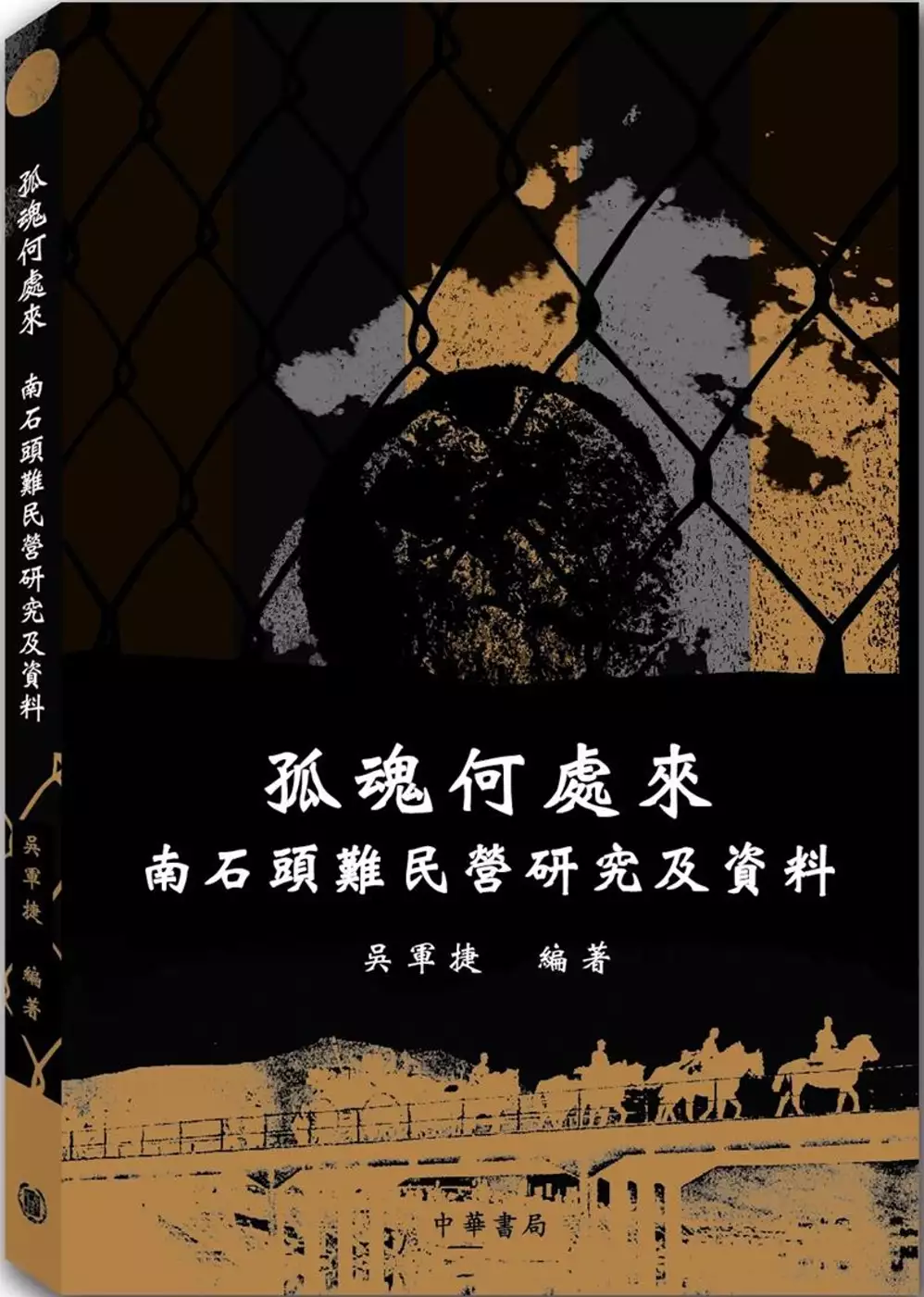

孤魂何處來:南石頭難民營研究及資料

為了解決新界北立法會 的問題,作者吳軍捷 這樣論述:

1945年,日軍戰敗投降,盟軍設軍事法庭對日軍進行審判,然而日軍不少罪行仍未細查,廣州「南石頭事件」即屬一例。1942年,香港淪陷後,日軍推行「歸鄉政策」,強逼利誘民眾經海路回粵,絕大部分人一去不返,音訊全無。近十多年來,經學者努力研究,試圖解開當日香港難民失蹤之謎,認為部分人疑被困於廣州南石頭難民營,供日軍「波」字第8604部華南細菌戰部隊作活人細菌實驗。 學者經過多年探尋,已整理出大量「南石頭事件」口述歷史以及相關文獻。本書綜合各方文獻及前人研究成果,勾勒南石頭事件的真相,重塑這段早被遺忘的歷史,是故本書值得關心國家民族的讀者認真細昭和思考。

新界北立法會進入發燒排行的影片

參與製作《鏗鏘集》元朗 7.21 專題的編導蔡玉玲,因運用從運輸署查閱車牌所得的資料作報導用途,涉嫌作出虛假陳述,被警方高調拘捕。查冊一直是傳媒在調查報導中的重要工具,為何會涉及虛假陳述?警方出動到新界北重案組調查,事件將如何影響新聞自由?

1:30 查閱車牌為何會涉及虛假陳述?

5:05 道路交通條例下,哪些查冊理由才合理?

10:44 事件引發寒蟬效應?

12:55 報導新聞與濫用公開資訊的分別

14:50 兩個改善查冊系統的方向

17:06 高調拘捕的政治含意

#港台 #鏗鏘集 #編導 #蔡玉玲

#運輸署 #車牌

#721

微光初探的同志從政之路-1980~2021年香港同志運動與參政研究

為了解決新界北立法會 的問題,作者何沁舫 這樣論述:

2019年香港區議會選舉,岑子杰、張錦雄和韋少力三位同志候選人當選為區議員。他們的背景具相似之處,皆於同志運動圈耕耘多年,亦為民主運動的倡議者。究竟香港政治機會結構產生什麼樣的變化,使同志得以藉由選舉進入體制內呢?本文假設政治機會結構對香港民主運動和同志運動的發展有重大影響,而兩者的發展會影響同志進入政治體制內的機會。透過文獻分析法及訪談法,爬梳1980~2021年香港政治結構、社會運動和同志參政的相關資料;訪談六位同志議員與同志友善議員,了解他們從政前的經歷、參選動機及對同志議題的見解。最後綜合整理文獻和訪談內容,並運用政治機會理論分析之。本研究發現,影響1980~2021年香港同志參政的

政治機會結構,有以下六項:第一,港英時期民主改革;第二,《基本法》;第三,人權條例制訂與推動;第四,國民教育科的推行;第五,《逃犯條例》及《刑事互助條例》;第六,《香港國安法》。上述政治機會結構,導致多場抗爭行動出現,同志亦參與其中,逐漸成為民主運動核心成員,同志運動與民主運動的發展產生密切連結。從同志參政者的經驗,可得知每項政治機會結構產生的威脅或機會不一定作用在全部的同志參政者身上。這些參與民主運動的同志,他們被動員的結構高度重疊,對現況會產生共同解釋。當他們對政治機會結構的變化有相同回應時,會使他們面臨到相似的政治機會或威脅。港英時期的民主改革、人權條例制訂與推動跟《香港國安法》這三項政

治機會結構,對這個時期的民主運動和同志運動發展很重要,影響了每位同志參政者,建構同志日後參政的條件。

環保政策與綠色生活:國際視野下的香港

為了解決新界北立法會 的問題,作者何偉歡,羅金義 這樣論述:

一百年後,地球會變成怎樣? 1980 年代以來環境問題備受全球關注,如何平衡經濟發展和環境保育成為國際間的重要議題。「四小龍」之一的香港,當時是亞洲最富裕的地方之一,然而享受經濟奇跡帶來的繁榮富裕之餘,與之共生的是急劇惡化的環境污染。四十年來,環保署的成立、「去工業化」等,似乎在一定程度上回應了污染問題;然而在整體環保政策上,成為國際金融和貿易中心的香港,似乎對可持續發展的「綠色經濟」完全不感興趣。 在香港講環保並不討好。但事實是,氣候變遷的確在進行中,我們的確需要作出改變—— 儘管很多人懷疑甚或否認這個事實,又或對氣候變遷的言論習以為常、無動於衷。 本書以「問

題探究法」(issue inquiry approach)寫作,探討全球氣候變化下的香港、廢物何去何從、與動植物共融、過綠色生活四個重大範疇,涵蓋再生能源、垃圾分類、保育海洋生物、糧食安全危機、綠色本地遊、古蹟保育等二十多項與每個香港人息息相關的議題,分析香港政府應對這些問題的方法及推出的政策,又以其他國家的環保政策作對比、借鑒。期望能為理論和哲學層面的考掘先邁開第一步,讓我們切實地在國際視野下反省自身的不足。

香港回歸後中港關係之持續與變遷

為了解決新界北立法會 的問題,作者張寬照 這樣論述:

香港主權自 1997 年 7 月 1 日正式移交給中華人民共和國後,中方為消除香港人對回歸的疑慮,宣稱基於「中英聯合聲明」與「中華人民共和國香港特別行政區基本法」,對香港實行「一國兩制」政策方針,以及「港人治港」、「高度自治」,維持香港現行的資本主義制度及生活方式 50 年不變的政治承諾。然而,回歸後的香港政府及親中的建制派一昧配合中共中央的各種政策和措施,引起香港本土派及民主派的不滿,對於「一國兩制」政策的理解與中共中央與香港政府也出現分歧,並且在經濟、貿易、文化政策所衍生的社會問題也不斷激起民怨,致後續引爆了「七一遊行」、「雨傘革命」及「反送中運動」等大型遊行抗爭活動,使得中港關係產生了

一系列的矛盾衝突。此外,中共第十三屆全國人大常委會強行通過「港版國安法」條文及改革香港選舉制度,更加激起香港民眾的疑慮與不滿,後續所引發的效應值予關注。本研究將著重於香港回歸後,中港關係的常態均衡與動態變化的歷程,提供後續研究相關議題之參考。