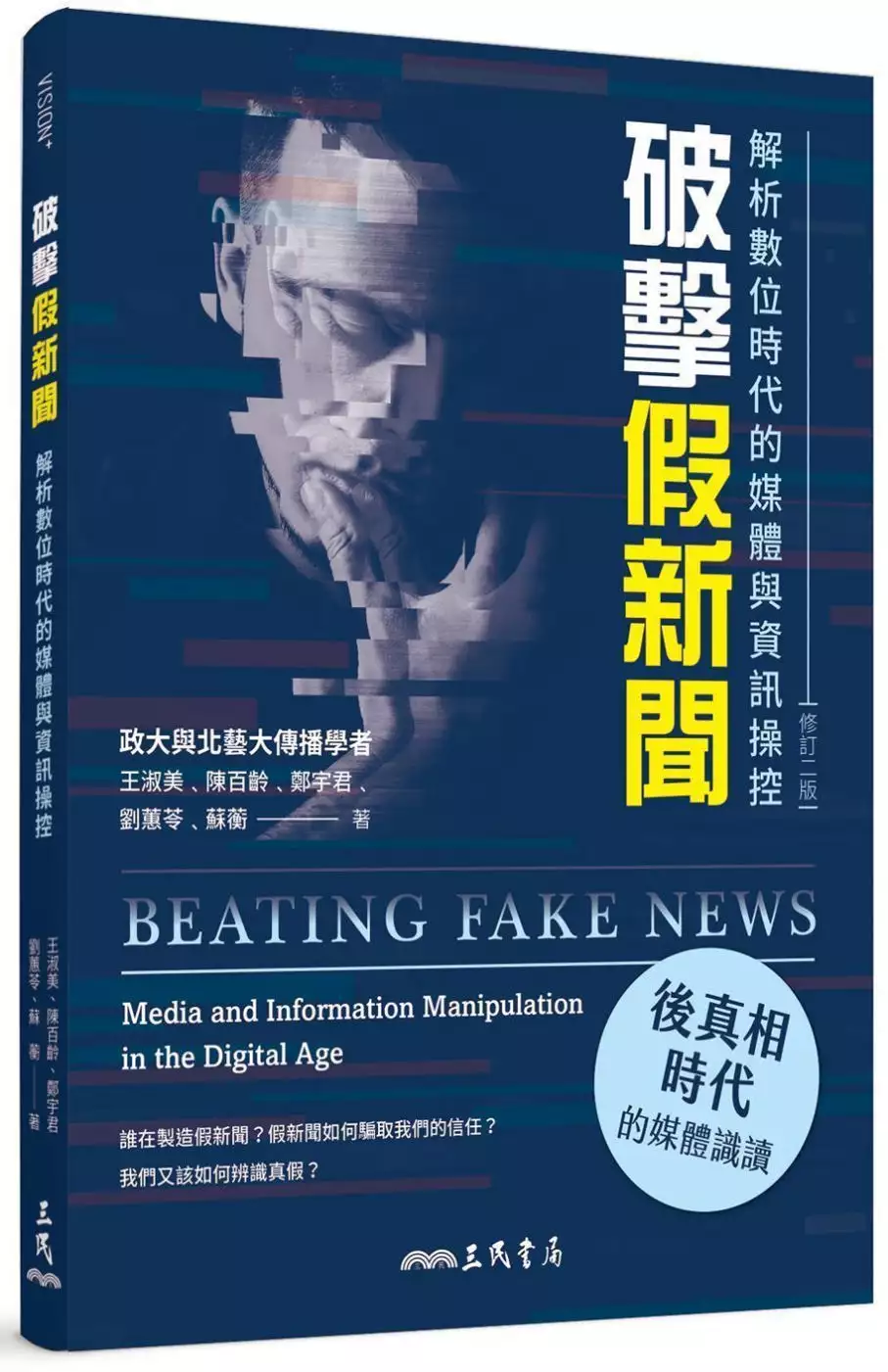

新聞的定義的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃兆璽寫的 假新聞下的媒體認知理論與新聞媒體識讀研究 和蘇蘅,陳百齡,王淑美,鄭宇君,劉蕙苓的 破擊假新聞:解析數位時代的媒體與資訊操控(修訂二版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站新聞編輯的再定義 - 陳順孝網誌也說明:【2003年8月27日發表】 新聞編輯是什麼?編輯工作的特質為何?中外的編輯教科書和媒體編採手冊,對此多有定義。. “新聞編輯的再定義” is published by ...

這兩本書分別來自新銳文創 和三民所出版 。

國立臺灣師範大學 教育學系教育領導與政策碩士在職專班 劉美慧所指導 黃兆璽的 新聞媒體識讀量表之編製與探索研究 (2021),提出新聞的定義關鍵因素是什麼,來自於新聞媒體識讀、新聞媒體識讀量表、媒體識讀認知理論。

而第二篇論文國立政治大學 傳播學院傳播碩士學位學程 陳百齡所指導 歐宇祥的 事實查核工作者的能力與實踐:以台灣事實查核中心為例 (2021),提出因為有 事實查核、智能配置、社會資本、能力的重點而找出了 新聞的定義的解答。

最後網站定義「品質新聞」的八個要素 - 壹讀則補充:「品質」(quality)是當下新聞業的關鍵詞。最近,150多名新聞從業者和技術人員參加了在里斯本舉行的谷歌Newsgeist會議,討論「好」新聞如何能夠在 ...

假新聞下的媒體認知理論與新聞媒體識讀研究

為了解決新聞的定義 的問題,作者黃兆璽 這樣論述:

本書探討全球假新聞衝擊下「新聞媒體識讀」的推動,架構上依序探討假新聞的定義、世界面對的假新聞衝擊與相應的政策、台灣媒體環境概述、新聞媒體識讀定義、各國透過教育推動媒體識讀現況,並附上由作者黃兆璽、社團法人臺灣新媒體科技與教育協會,以及前國立臺灣師範大學校長、現任東海大學校長張國恩講座教授共同由美國學者W. JAMES POTTER的「媒體認知理論」發展出的「新聞媒體識讀量表」(News Media Literacy Scale),可用以評估閱聽者個人的思考習慣、對新聞媒體的理解,以及接收新聞時的處理方式等,並能教導學習正確的新聞閱讀。 作者黃兆璽認為,新聞媒體識讀面臨的實際問題

必須透過研究與應用之結果來解決,一套適應本國國情與民眾媒體使用習慣之新聞媒體識讀量表,可供調查、分析,進而掌握國人新聞媒體識讀能力,並提供媒體素養教育決策方針參考,作為未來推動媒體識讀教材之藍圖。 本書特色 21世紀人類面臨的最大挑戰,恐怕是繼上世紀90年代「資訊爆炸」以後,最大的「資訊戰」。在資訊橫流的風暴之下,本書梳理假新聞的發展脈絡、各國的因應策略,並發展適合台灣情境的新聞媒體識讀量表,值得教學設計和政策推動參考!

新聞的定義進入發燒排行的影片

高Sir正能量:倡設立反假新聞法?

香港特區政府特首 林鄭月娥女士

[email protected]

保安局局長李家超先生

[email protected]

商務及經濟發展局局長邱騰華先生

[email protected]

行政會議召集人陳智思議員

[email protected]

嚴打不實報道 倡立「反假新聞」法

假新聞(fake news)一直是成為全球關鍵詞。特朗普當選、互聯網資訊爆炸、網絡資訊戰、後真相政治等種種現象,造就了新聞資訊真假難辨的恐怖現象。 網絡的盛行、媒體的轉型,驅使我們進入「不顧真相、忽略事實」的「後真相時代」,不但衝擊了「新聞」的定義,也顛覆我們對「假新聞」的理解。

在過去「反修例」運動中,不少市民抗議投訴新聞傳媒報道偏頗,失去持平意見及政治化,一面倒攻擊政府和香港警察。例如有示威者一直聲稱警察在8月31日於太子站「打死人」,連續兩個多月將太子站B1出口裝飾為所謂「靈堂」,借此不斷散播仇警思想、煽動市民上街。不過,有網媒《傳真社》採訪了當晚47名被捕者,包括6名網傳「遇害」者,同時透過其他被捕者互相核實說話內容,證實所謂「死者」均在清醒狀態下被送往醫院或警署,令暴徒謠言不攻自破。另一則黑暴日前於黃埔紅磡道與德安街交界聚集,蒙面暴徒在黃埔肆意破壞,有人以雜物堵塞馬路,又進入商店破壞,面對有人犯法警察執法理所當然,但黃埔西區議員鄺葆賢到場要求防暴警退後防線。明明她是帶暴徒搗亂和破壞社區,傳媒竟然可以報導到和街坊(當中應該不超過1/10是街坊)保護社區? 「反修例」運動中 有傳媒把示威者縱火美化為「火魔法」、以及把手持磚頭弓箭和氣油彈的示威者稱為「手無寸鐵」,很多傳媒只針對捕捉及誇大警察執法的鏡頭,卻甚少報道警察堅守崗位及英勇行為,也甚少報道無辜市民被暴徒「私了」圍毆、種種堵路、破壞及縱火惡行。

應仿效新加坡法案

假新聞現象令人憂慮 ,本人認為這些單方面編造的虛構故事極其只能稱為「廣告」,怎能稱為「新聞」?面對這些假新聞,本人認為政府應效法今年新加坡的「反假新聞」法案,賦予當局監管網上平台、新聞網站,甚至是私人訊息的權力,違例者最高可判入獄,以示阻嚇。本人認為立「反假新聞法」將可遏止近期一面倒但毫無根據的假新聞,有效保護市民免受虛假新聞的侵害及煽動而做出非法的行為。

附上本人於報章媒體刊登的文章資料 :

都市日報-時政菁英:嚴打不實報道 倡立「反假新聞」法

https://www.metrodaily.hk/metro_news/時政菁英-嚴打不實報道-倡立反假新聞法/

港人講地【精選文章】: 倡設立反假新聞法打擊煽動行為

https://www.speakout.hk/%E6%B8%AF%E4%BA%BA%E5%8D%9A%E8%A9%95/51370/%E5%80%A1%E8%A8%AD%E7%AB%8B%E5%8F%8D%E5%81%87%E6%96%B0%E8%81%9E%E6%B3%95%E6%89%93%E6%93%8A%E7%85%BD%E5%8B%95%E8%A1%8C%E7%82%BA?fbclid=IwAR2ZKvyt3RgmS2rwuqA-8dobAj9S6Z1dEcR6V9pukPAvaCyy4I58YpcTC1M

紫荊時評: 倡設立反假新聞法打擊煽動行為

http://api.zjviewpoint.com/share/poetryReview_Details.html?id=2930&from=singlemessage

新聞媒體識讀量表之編製與探索研究

為了解決新聞的定義 的問題,作者黃兆璽 這樣論述:

摘要新聞媒體識讀旨在了解人們如何以及為何參與新聞媒體,他們如何理解他們所消費的內容,以及個人如何受到他們自己的新聞消費的影響(Maksl, Ashley & Craft, 2015)。新聞媒體識讀定義為一種面對媒體數量膨脹、資訊爆炸的世界與社會,所必需擁有的生活技能(Hobbs, 2009)。為了評估閱聽者對新聞的思考、評估、對媒體的認識,以及接收新聞時的處理方式以提升媒體識讀能力,本研究之目的為編製一份「新聞媒體識讀量表」 (News Media Literacy Scale) ,發展出一套適合中文使用者評估新聞識讀能力的識讀量表,並透過本量表進行高中生媒體識讀調查。本論文屬於應用研究取向

之研究,透過研究與應用所獲得之結果來解決實際的問題,研究結果可以直接作為教育決策方針,研究設計首要採質性研究法,事先設計研究程序作為收集資料的指引設計評量,以文獻分析分析過去發表的相關論文與著作以奠定整體概念架構和理論取向,發展出適合本研究之問題與假設,以編製出具有嚴謹設計之新聞媒體識讀評量,本研究再以量化研究發放問卷評量進行施測,並針對所回收之果進行統計分析與比較。有關研究之量表設計內容和結果,是以學者Potter的媒體識讀認知理論為架構,編製出具有個人思考習慣、個人處理新聞模式、媒體知識結構、與新聞情境閱讀等四個面向共45題的識讀評量,在個人思考習慣、個人處理新聞、媒體知識結構三個面向各有

三個因子可以分析對應題目的合理與適切性。本量表之信度、效度檢驗以台灣高中學生為研究對象,結果為(1)個人思考習慣之題型為李克特5點程度,有訊息自動處理、訊息覺知思考、自我評價等三個因子,信度為.82、.79、.87;轉軸後三個共同因素可以解釋的總變異量為69.65%,各試題之因素負荷量絕對值皆大於 .55( .55- .89)。(2)個人處理新聞模式之題型為李克特5點程度,有動機、个人掌控、懷疑等三個因子,信度為.76、.87、.90;可解釋總變異量為63.35%,各試題之因素負荷量絕對值皆大於 .55 ( .55- .91)。(3)媒體知識結構之題型為單選題,有媒體產業、媒體內容、媒體影響等

三個因子,信度為.46、.76、.69;可解釋總變異量為48.95%,各試題之因素負荷量絕對值皆大於 .38( .38- .83);總體難度為0.43,鑑別度為0.51。(4) 新聞情境閱讀為文章閱讀,題型為單選題,總體難度為0.51,鑑別度為0.55。結果顯示,本研究所開發之新聞媒體識讀量表具有相當之信度與效度,在鑑別度與難易度方面也適中。而在本研究中也分析出自我認知與實際面對假新聞的差異,過半數的人認為自己對新聞的來源會半信半疑,但研究卻發現,能分辨假新聞的人並未過半,而女性在於新聞媒體識讀的能力高過於男性,一班高中又高於技術類高中,可以說明,閱讀新聞的時間與習慣也與新聞媒體識讀的能力具有

正相關,本研究所編製之新聞媒體識讀量表不僅可以作為國人新聞媒體識讀能力調查與分析之用,更可作為未來推動媒體識讀教材之藍圖。

破擊假新聞:解析數位時代的媒體與資訊操控(修訂二版)

為了解決新聞的定義 的問題,作者蘇蘅,陳百齡,王淑美,鄭宇君,劉蕙苓 這樣論述:

你受夠假新聞了吧? 還是......你根本沒發覺? 誰在製造假新聞? .為了促銷產品或抹黑對手的商人 .在網路上發表嘲諷文的「鄉民」 .操弄民意的政治人物 .守門失靈的媒體 ...... 假新聞如何騙取我們的信任?又是如何流竄? .製造離譜誇大的內容 .伴隨真實新聞一起發出 .礙於人情難以拆穿親友群組中的假新聞 .點閱率至上的商業分紅機制 .電腦科技讓內容產製門檻降低,人人在網路上都可即時傳遞訊息 .社群媒體的演算法形成「同溫層效應」 .利用「社交機器人」大量發送訊息、創造假評論 ...... 我們該如何辨識真假

? .確認內容來自於可信的機構 .檢視文中用語是否符合邏輯 .與其他事實查核者或組織協力合作 .利用搜尋引擎「以圖找圖」功能追蹤圖片出處 .留意新聞中是否有採訪事件關係人、關係人如何發言、與此事件是否真的有關 .培養「問對問題,找答案」的批判思考能力 ......

事實查核工作者的能力與實踐:以台灣事實查核中心為例

為了解決新聞的定義 的問題,作者歐宇祥 這樣論述:

在科技與網路飛進、資訊能快速流傳的當今,不實訊息也能快速產製傳播,其負面影響也越來越鮮明龐大。與之相對的,事實查核(Fact Checking)工作也正新興、受到重視。當面對大量的傳言時,事實查核工作者在實踐過程中依賴科技工具、專家、或與其他查核員的相互合作以完成工作。在此過程中,工作者會將智能分散到外在物之上,形成認知系統。本文以智能配置理論(distributed intelligence theory)的視角詮釋此認知行為,這種依目標而形成不同系統的策略行為可看出查核員的能力所在。本研究以智能配置理論觀察事實查核工作者與外在物的合作關係,為了解他們如何依此智能配置的認知行動、建構認知系

統與完成工作。並以台灣事實查核中心作為研究個案,以參與觀察法取得工作者的實踐與認知行動的資料,並梳理事實查核的實踐過程。經研究發現事實查核工作可分為三部分:選題、查核、報告撰寫與發佈。不實訊息的傳播本會受社會情境背景影響,因此工作者在三部分的實踐中,皆須解決不同的困難,並依此選擇合適的智慧工具或合作對象組成認知系統,以完成工作。工作者要能完成此認知行為,仰賴對影響因素與外在工具功能的了解,此即為事實查核工作者於實踐中培養而成的重要能力。智慧工具與人脈是工作者仰賴的兩大資源。進一步拆解此智能配置的能力組成,可分為:獲取、篩選與配置三項,意指工作者若要順利地進行配置智能的行為,須能取得必需的資源,

包含使用工具、聯繫受訪者的能力,並了解資源的功能與限制、以進行挑選,最終配置和驅使認知系統。且因事實查核是受到社會環境諸多影響與限制的領域,工作者處在組織與社會、文化環境的影響,能否在有限的時間、多工的工作背景等諸多限制下完成工作,也是能力之高下所在。綜上所述,研究結果顯示事實查核工作者的工作環境處在諸多限制與影響之下,工作者需得了解此工作的目標與限制、資源,將智能妥善配置到外在物之上,以進行事實查核工作。

新聞的定義的網路口碑排行榜

-

#1.您對"國際新聞"的定義是什麼?... - FM98.5寶島新聲 - Facebook

您對"國際新聞"的定義是什麼? 您知道為什麼衣索比亞人愛跑馬拉松嗎? 您相信霍金博士說過跳進黑洞也不用太擔心嗎? 平常我們所看到的國際新聞大多都是戰爭、國會大選、 ... 於 www.facebook.com -

#2.新聞是什麼?!@媒體素養學|PChome 個人新聞台

新聞 是什麼? 每天都可能發生許多事情,但是一般所稱的「新聞」是指被媒體報導出來的事情。 「新聞」是指某 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#3.新聞編輯的再定義 - 陳順孝網誌

【2003年8月27日發表】 新聞編輯是什麼?編輯工作的特質為何?中外的編輯教科書和媒體編採手冊,對此多有定義。. “新聞編輯的再定義” is published by ... 於 axiao.tw -

#4.定義「品質新聞」的八個要素 - 壹讀

「品質」(quality)是當下新聞業的關鍵詞。最近,150多名新聞從業者和技術人員參加了在里斯本舉行的谷歌Newsgeist會議,討論「好」新聞如何能夠在 ... 於 read01.com -

#5.限縮新聞自由港警行政命令重新定義「記者」 | 世界民報

... 日致函給香港各傳媒組織,告知將修改《警察通例》中對「傳媒代表」的定義,警方只會承認已在香港政府新聞處登記的傳媒機構和國際認可的非本地媒體; 於 www.worldpeoplenews.com -

#6.【港大論壇】假新聞難定義學者憂香港假新聞法恐 ... - 奇摩新聞

持不同立場的香港學者、官員與媒體人7月7日共聚香港大學,火花四射的探討香港是否應該立法管制不實訊息與假新聞。多位學者認為,由於「假新聞」難以定義, ... 於 tw.style.yahoo.com -

#7.地方媒介體系:一種都市抗爭的政治資源 - 傳播與社會學刊

媒介體系中出現的特殊新聞生產機制進行帶有理論指向的描述。它揭. 示出地方媒介體系在本地、國內和 ... 在本研究當中,我們將地方媒介體系定義為,以核心城市為基本. 於 www.cschinese.com -

#8.定義新聞訂閱摘要 - Salesforce Help

新聞 訂閱摘要能夠讓使用者訂閱Salesforce 網站中的變更,並能在外部新聞閱讀器中接收更新。只要定義SOQL 查詢及對應,一般使用者即可訂閱公用資料的變更。 於 help.salesforce.com -

#9.[科科看新聞] 這或許是科技新貴的新定義

沒辦法,人紅是非多~ 這麼負面,在得意什麼啦! 像是最近報的這個新聞: 「鴻海爆高階主管集體收賄,郭台銘震怒檢 ... 於 showcha.com -

#10.新聞稿的定義及種類

新聞 稿的定義及種類~~ 一. 定義新聞稿是報導新聞的一種文體。它是用簡要的文字,報導或評述任何影響讀者,或使讀者感興趣的事情。 新聞稿一般是由記者 ... 於 vicky2739.pixnet.net -

#11.jan

新聞的採訪與編輯. 陳東園老師. 壹、新聞的意義. 什麼是新聞?新聞的定義是什麼?早年前美國密蘇里新聞學院院長摩得(Frank Luther Mote)指出「是新近報導的事情。 於 studwww.nou.edu.tw -

#12.「假新聞」研究上半年完成或立法記協質疑定義模糊難執法 ...

【明報專訊】署理民政事務局長陳積志昨日於立法會民政事務委員會會議稱,將於上半年完成就處理「假新聞」問題的研究,並向政府提交具體建議, ... 於 news.mingpao.com -

#13.只要140字「好新聞」定義有獎| 政治 - 新頭殼Newtalk

你是否也不斷在抱怨台灣的新聞品質?卓越新聞獎基金會今(22)發起「好新聞,大家踹共」徵文活動,只要140字內提出個人對好新聞的定義,就可能得獎。 於 newtalk.tw -

#14.什麼是新聞? - 美國在台協會

對於"什麼是新聞"這個問題的回答似乎一目了然。新聞就是新的東西,就是正在發生的事情。 字典對新聞的定義是"對於最近事件或先前未知資訊的報導"。 於 web-archive-2017.ait.org.tw -

#15.和我说的是一回事么?谈谈假新闻的定义BMC Journal - X-MOL

假新闻最常被用作一种笼统的概念,用来描述某种宣传信息以及虚假信息以合法的新闻故事的形式呈现,以欺骗观众。这可能是大多数人听到这个词时想到的定义。 於 www.x-mol.com -

#16.快新聞/增4例中症「中、重症如何定義」? 羅一鈞說給你聽

疫情指揮中心今(10)日公布431例本土確診,其中新增4例中症。醫療應變組副組長羅一鈞說明,中、重度如何定義,並表示4位中有1位沒有接種疫苗, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#17.國有媒體

維基百科,自由的百科全書 ; 新聞; 文體 · News style · 倫理 ; 藝術(英語:Arts journalism); 財經 · Business journalism · 數據; 娛樂(英語:Entertainment journalism) ... 於 www.wikiwand.com -

#18.假新聞定義是什麼?從哪來的?搞懂5 概念,避免被「騙很大」

「假新聞」是個含混、定義不清的熱門名詞。它的狹義定義是「新聞媒體單方面編造的虛構故事」,例如,台灣2005 年的王育誠「腳尾飯」事件,這些新聞 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#19.B1 新聞定義- 阿孝上課:新聞學 - Google Sites

1 1.NEWS(北東西南);2.前所未聞的事;3.新發生、新發展、新發現(新發掘)、新發明;4.媒體報導的事;5.大媒體報導的事;6.人類改變現狀的紀錄,能引起 ... 於 sites.google.com -

#20.勇敢定義自己的公民新聞

鼓勵公共參與‧公民發聲2014公視PeoPo公民新聞獎昨日頒獎 ... 大膽的去做自己公民新聞的想像跟實踐 ... 公民新聞其實還沒有定義清楚. 於 www.peopo.org -

#21.新聞定義– 定義英文 - Searrt

3 新聞的定義,本質及自己對新聞的定義此定義與一百年前有很大的暴同或否各舉至少一位中外學者以社會學觀點研究的新聞學研究,其研究方法、研究者、研究問題、研究 ... 於 www.searrtal.co -

#22.焦點新聞定義

焦點新聞. 定義/ 臨時條目. 新 - 9 個意思. (形容詞) 沒有使用過的 。 與 「 舊 」 相對 。 (形容詞) 剛開始的 、 始出現的 。 (名詞) 泛指一切新的人 、 事 、 物. 於 zh.dictpedia.org -

#23.黃色新聞的定義 - Also see

赫斯特和普利策的報紙風格往往相當魯莽,毫無疑問,他們的編輯和作家並沒有超出美化的事實。 但是,美國在19世紀90年代後期考慮是否要對古巴的西班牙軍隊進行干預時,新聞 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#24.上海人重新定義「團長」 - 新浪新聞

每天買個菜,跟要出道一樣,還得成團。」這句玩笑一般的話,是最近上海市民們常常掛在嘴邊的調侃。當下,有一群被稱作「團長」的人,成為了上海「最 ... 於 news.sina.com.tw -

#25.聽見來自世界的聲音 從新聞中培養國際觀 - 首頁

你可能很難說出一個明確的定義。 有人說國際觀是要多出國看世界,學好英文就能培養國際觀,而日本知名的趨勢大師大前研一給了國際觀一個清楚的定義:「知道這個世界 ... 於 goodjobnews.careercenter.ncu.edu.tw -

#26.【媒體】什麼是新聞?

Bernstein自己也承認很難定義,但他知道新聞會從哪裡來:第一、不合理的政府機密和謊言,跟隨著金錢和謊言,就會得到有價值的新聞;第二、記者可能必須要 ... 於 chris916.medium.com -

#27.社會新聞定義 - 工商筆記本

社會新聞,為報導、反應各類社會事件之新聞。內容包括:犯罪、自殺、災難、車禍、意外傷害、人情事例(如一男為救二小孩免遭淹死不幸罹難)等。另如社會問題探討亦 . 於 notebz.com -

#28.新闻的两种定义_新闻的定义是什么? - 三人行教育网

新闻 ,是指通过报纸、电台、电视台、互联网等媒体途径所传播的信息的一种称谓。新闻概念有广义与狭义之分。就其广义而言,除了发表于报刊、广播、电视上的评论与专文外 ... 於 www.3rxing.org -

#29.新聞:新聞- 是指通過報紙、電台、廣播、電視台 - 華人百科

新聞是對新近發生事實的報道。這是目前最被認可的一種新聞定義。從陸定一的定義中,我們可以看出以下幾點:. 1、新聞必須具有時間性。新聞所要報道的 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#30.找新聞學定義相關社群貼文資訊

關於「新聞學定義」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 新闻学- 维基百科,自由的百科全书。 新聞學,或译为报道学(日译)或言論學(韩译),是一種包含搜集、撰寫及 ... 於 law.businesstagtw.com -

#31.新聞的定義是什麼? - 雅瑪知識

什麼叫新聞?新聞這個詞是什麼意思? 新聞就是新的東西,就是正在發生的事情。 字典對新聞的定義是"對於最近事件或先前未知資訊 ... 於 www.yamab2b.com -

#32.走出新聞定義迷宮 - 香港電台

例如:有將新聞定義為:新聞工作者與不同消息來源,根據各自認定之社區利益,共同建構社會真實,雙方各自動員本身組織資源,嘗試去定義、或詮釋社會事件與 ... 於 app3.rthk.hk -

#33.新聞的定義與價值

新聞 是為了獲利而刊載的消息。 新聞為符號化的事件,為符合新聞價值的事件。(p.5). 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#34.「什麼是新聞?我該相信什麼?」臉書讓新聞的定義變了?!

新聞 是什麼?業界、學界很多人都在問這個問題,好像答案是業界、學界說了算。但新聞使用者對答案有沒有主導權呢? BuzzFeed和益普索公共事務4月公布一項調查結果:48%受訪 ... 於 group.dailyview.tw -

#35.假新聞定義相關文章| TechOrange 科技報橘

Tag: 假新聞定義 ... 在台灣,假新聞與在網路上帶風向網軍成為一大社會威脅,如何在消息滿天飛的今日,擁有能辨別出假新聞的超能力?玩以下這款遊戲[...] By 中央社. 於 buzzorange.com -

#36.圖解新聞學 - Google 圖書結果

004 \/ \ Unit 新聞的定義新聞的定義形形色色,歸類起來有兩大類:一類是不成文的定義,另一類是合乎邏輯要求的定義。一、「不成文」的新聞定義如:美國《紐約太陽報》 19 ... 於 books.google.com.tw -

#37.香港警方「重新定義」傳媒採訪資格記協記者證成焦點 - BBC

警方不再承認媒體工會發出的記者證,多個媒體工會批評警方做法變相設立官方發牌制度,損害新聞自由,令香港走向「極權管治」的道路。 於 www.bbc.com -

#38.新聞學的定義台北大學中文系兼任講師簡陳中20080923.

3 新聞學的起源新聞學(journalism)實際意思是新聞事業,新聞系則是「新聞事業系」,是為單一行業(報紙、雜誌)而服務的學系。 「新聞學」這門學問,演變到今天,包括 ... 於 slidesplayer.com -

#39.新聞的定義在PTT/Dcard完整相關資訊

找新聞的定義相關社群貼文資訊hl=zh-TW › TW鹿港地藏王廟普度武漢肺炎亡靈-民視新聞· 民視新聞網Formosa TV News network . 於 najvagame.com -

#40.第二屆初聲新聞獎報名開始定義新時代好新聞

記者/詹景涵. 由《NOWnews今日新聞》發起,2022第二屆「初聲新聞獎」即日起開始報名。此次初聲新聞獎延續上屆設有創新三大獎項,並邀請四位跨界專業 ... 於 mol.mcu.edu.tw -

#41.新聞真假由誰定義(洪國華) - 蘋果日報

鑒於網路上不實資訊甚多,有立委提案希望針對傳遞假新聞、假消息,足以影響公共秩序安寧者,依照《社會秩序維護法》中論以拘留或罰鍰,希望可以透過 ... 於 tw.appledaily.com -

#42.政院:假新聞難定義會立即澄清誤解報導 - Rti 中央廣播電臺

假新聞成為關注議題,行政院發言人Kolas Yotaka (谷辣斯.尤達卡)今天(20日)表示,假新聞難定義,因此很難進一步有法律上的明確規範以並加以管制; ... 於 www.rti.org.tw -

#43.社評/北京極限收縮台獨定義 - 中時新聞網

正如陸委會主委邱太三所言,中美台對台獨的定義本來就不同,難免各說各話。不過,蔡政府無意改變中華民國憲政體制、不追求法理台獨,美方表述「反對單 ... 於 www.chinatimes.com -

#44.「什麼是新聞?我該相信什麼?」臉書讓新聞的定義變了?

為什麼現在臉書上的新聞是這個樣子?新聞是什麼?業界、學界很多人都在問這個問題,好像答案是業界、學界說了算。但新聞使用者對答案有沒有主導權呢? 於 www.gvm.com.tw -

#45.誰動了“新聞”的定義?--傳媒 - 人民网

最近《洛杉磯時報》用機器人代寫新聞,南加州大學擬開設“眼鏡新聞學”的課程,都為這一說法作了注腳。 經典的新聞定義及其 ... 於 media.people.com.cn -

#46.新聞的概念是什麼,新聞的定義是什麼? - 極客派

新聞的概念是什麼,新聞的定義是什麼?,1樓的1 新近聽來的事。社會上新近發生的事情。2 新知識。 3 宋時指有別於正式朝報的小報。4 指報紙。 於 www.jipai.cc -

#47.「後真相」時代,誰來定義假新聞? - 紐約時報中文網

「後真相」時代,誰來定義假新聞? 凱南·馬利克. 2016年12月6日. 1924年,英國,統一黨的一張競選海報把工黨領導人拉姆齊·麥克唐納(Ramsay MacDonald)描繪為信奉社會 ... 於 cn.nytimes.com -

#48.黃哲斌|媒體的戰場在塗鴉牆好新聞定義轉由網友決定

資深新聞工作者黃哲斌在一場校園演講中,對於新聞生態日益惡化,閱聽人及傳播科系學生應如何面對的提問,作出上述回答。 卓越新聞獎基金會所主辦的「好新聞,大家踹共」 ... 於 www.feja.org.tw -

#49.【講義】新聞定義

新聞定義. 講義下載. 一、 實務界. 1. 在四方所發生的事情---------------Haydn's Dictionary. 2. If a dog bites a man , it is not news;if a man bites a dog, ... 於 ntua9761.pixnet.net -

#50.重新定義今天的媒體 - CITY CLASS - 第八期

大部分學者通常一身多任,志趣和職責兼顧得宜者,李喜根教授必定是其中之一。 李教授擔任香港城市大學媒體與傳播系系主任,教授課程涵蓋電視新聞報道和製作、國際傳訊 ... 於 www.cityu.edu.hk -

#51.假新聞的定義

行政院10日下午先舉行記者會說明如何定義假新聞,政務委員羅秉成出面說明,他表示行政院工作小組對假新聞的定義就是,「出於惡意、製造假的、造成危害」。 於 www.natashahoare.me -

#52.CNN 改寫新聞定義 - 人間福報

特德特納,是美國家喻戶曉的傳媒巨頭,一個一向「討厭新聞」,把新聞報導說成是害人「魔法」的人,卻創辦了全球最大的新聞電視台———CNN,並且首創二十四小時直播新聞。 於 www.merit-times.com -

#53.新聞媒體的定義 - Pudish

新聞媒體的定義 · 回顧傳媒發展歷程:誰動了新聞的定義? · 新媒體新聞傳播特點的分析 · “新媒體”概念界定的三條線索 · 干貨打卡——新聞定義 · 新聞的定義、分類、特性和結構 ... 於 www.pudish.me -

#54.時效性新聞的定義是什麼 - 優幫助

什麼是新聞的時效性,時效性新聞的定義是什麼 ... 是指新聞事實的發生和作為新聞予以報道的時間,與新聞在傳播後引起受眾接觸和產生社會效果之間的相關性, ... 於 www.uhelp.cc -

#55.我對『新聞』(News)的定義 - 籃球‧繪畫。 我的幸福。

曾任美國西北大學教授的麥道高(Curtis D.MacDongall)、國內的資深新聞學者王洪鈞以及《英漢大眾傳播辭典》對於『新聞』一詞皆擁有相當雷同的定義:「對一個足以引起讀者 ... 於 changyiyao.pixnet.net -

#56.港警改"媒體代表"定義記者協會抗議礙新聞自由

香港警方最近修訂"媒體代表"的定義,閣佇配合媒體工作的部分, ... 因為如果修改定義,將只承認在港府新聞處已登記的媒體機構代表,以及海外駐港媒體 ... 於 news.pts.org.tw -

#57.究竟何謂假新聞? 行政院用3字定義:惡、假、害- 政治 - ETtoday

行政院10日下午先舉行記者會說明如何定義假新聞,政務委員羅秉成出面說明,他表示行政院工作小組對假新聞的定義就是,「出於惡意、製造假的、造成危害」。 於 www.ettoday.net -

#58.假新聞如何定義?行政院回應了 - 今周刊

行政院發言人Kolas Yotaka(谷辣斯.尤達卡)今日受訪時坦言,假新聞很難定義,不過,政院將繼續推動即時新聞澄清專區。 於 www.businesstoday.com.tw -

#59.考大學:新聞科系學什麼? - 大學問

由網路起家的新興媒體紛紛崛起,這種分眾傳播模式(簡潔、直接與互動的影音串流)愈來愈吸引年輕世代,並開始修改「新聞」的產製流程與定義。 新聞媒體 ... 於 www.unews.com.tw -

#60.花邊新聞定義; 什麼是花邊新聞? 花邊新聞有1種意思 | 花邊意思

花邊新聞[huābiānxīnwén]1個意思,未分類:登在報紙上,較不重要而富有趣味的新聞,多為緋聞。常在其四週飾以花邊線條,以引人注意,故稱為「花邊新聞」。 閱讀更多 ... 於 twagoda.com -

#61.拉升新聞稿商業價值-採用「議題設定」操作媒體!破解記者5 ...

獨特性與重要性,定義是會對社會造成影響且內容獨特的新聞。這點對有獨家壓力的記者很重要,舉例來說,如果有一個詐騙事件,它的詐騙手法已經很普遍,對 ... 於 meet.bnext.com.tw -

#62.元智全球在地文化報-第73期- 開拓識見- 新聞訊息

本期主軸:國際新聞原則與媒體識讀. 國際局勢與國內需求往往密不可分,所謂「外交是內政的延伸」。國際新聞往往代表一個國家的國際參與和影響程度。首先定義「新聞」, ... 於 www.ge.yzu.edu.tw -

#63.新聞廣義包括,新聞的廣義狹義定義? - 第一問答網

新聞 廣義包括,新聞的廣義狹義定義?,1樓demon陌訊息的種類一般把訊息概括為四類典型訊息動態訊息綜合訊息述評訊息新聞這種文體廣義的包括訊息通訊報告 ... 於 www.stdans.com -

#64.【經緯線】記者誰定義(一) | Now 新聞

【Now新聞台】警方屢次指示威現場有假記者出現,月前修改《警察通例》下「傳媒代表」定義,本地媒體須已登記「政府新聞處新聞發布系統」, ... 於 news.now.com -

#65.新聞,是指報紙、電台、電視台 - 中文百科知識

新聞 ,是指報紙、電台、電視台、網際網路等媒體經常使用的記錄與傳播信息的一種文體。新聞概念有廣義與狹義之分。就其廣義而言,除了發表於報刊、廣播、電視上的評論與 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#66.滑雪/谷愛凌秀六塊肌婦女節鼓勵女性自信定義美 - 聯合報

滑雪/谷愛凌秀六塊肌婦女節鼓勵女性自信定義美. 2022-03-08 15:23 聯合新聞網/ 綜合報導 自拍. 谷愛凌婦女節在微博發文。 取自微博 ... 於 udn.com -

#67.行業名稱及定義

凡從事新聞、雜誌(期刊)、書籍及其他出版品、軟體. 等具有著作權商品發行之行業均屬之。 不包括:. ․電影片、錄影帶及DVD 影片或類似媒體之出版,唱. 於 www.stat.gov.tw -

#68.新闻的含义(它是什么,概念和定义) - 表达方式- 2022

什么是新闻:. 新闻是有关特定社区,社会或地区内相关,新颖或不寻常的一个或多个事实的信息。这个词就这样来自拉丁语notitia。 从这个意义上讲,新闻是指事实,事件或 ... 於 cn.encyclopedia-titanica.com -

#69.「後真相」時空下誰來定義「假新聞」? - 香港01

然而,在反修例風波曠日持久的香港,「假新聞」全由受眾定義,它被添加了一重政治色彩,成為不同政治陣營攻擊對方的武器。香港大學新聞及傳媒研究中心助理 ... 於 www.hk01.com -

#70.新聞學:定義擴展心得 - 習作與生活

新聞 學:定義擴展心得 ... 傳播資訊的媒介從先前的書面(如報紙、雜誌等)發展至近幾年的網路新興媒體,表面上做了巨大的改變, 但其書寫內容仍是延續報紙所謂 ... 於 cb90720.pixnet.net -

#71.新聞結構中導語的作用和定義,請問在一篇新聞中,導 ... - 櫻桃知識

定義 · 1 匿名用戶. 新聞文句,突出最重要、最新zhi鮮或最dao富有個性特點的事實內,提示新聞要 · 2 薔祀. 把最新的事態發展,最引起廣大讀者關注的重要事實,用 ... 於 www.cherryknow.com -

#72.新聞_百度百科

新聞 ,也叫消息,同義詞:資訊,是通過報紙、電台、廣播、電視台等媒體途徑所傳播信息的一種稱謂。是記錄社會、傳播信息、反映時代的一種文體。新聞概念有廣義與狹義之 ... 於 baike.baidu.hk -

#73.假新聞- 中文维基百科【维基百科中文版网站】

這些虛假信息通常是由記者因收受利益而進行報導時引起的,這種的做法稱為支票簿新聞。這些新聞已經增加了更多假新聞或黃色新聞的數量,並經常被反饋為社交媒體中的錯誤信息 ... 於 wiki.hk.wjbk.site -

#74.什麼是新聞出版業新聞出版業的定義

新聞 出版業以科學發展觀為統領,始終堅持正確的政治方向和**導向,解放思想,開拓進取,深化改革,加快發展,探索走出了一條中國特色新聞出版發展的新路, ... 於 www.doknow.pub -

#75.「公民記者定義」懶人包資訊整理(1)

公民記者定義資訊懶人包(1),,根據美國學者波曼與威利斯的定義,公民新聞意指「一名或一群公民的行動,...公民記者發表平台可能是部落格、獨立媒體,也可能透過主流 ... 於 1applehealth.com -

#76.新聞的定義 - 傳播研究生的筆記本

真正的新聞定義 · 新聞就是新的事實或事物:新聞是新近報導的事情。 · 新聞是對事實或訊息的報導、傳播、記錄、介紹:新聞是任何一個也是每一個有關生命與 ... 於 medialibrary.tw -

#77.什麼叫新聞新聞的定義- 經驗- 摩登站

2、廣義上:除了發表於報刊、廣播、互聯網、電視上的評論與專文外的常用文本都屬於新聞,包括消息、通訊、特寫、速寫(有的將速寫納入特寫之列)等等;. 於 modengzhan.com -

#78.新聞/傳播媒體主管-職務職責定義說明 - 薪資公秤

新聞 /傳播媒體主管職務職責定義說明:1.預算的使用以及規劃2.決定訪問對象3.相關新聞議題規劃4.新聞播出內容、媒體傳播事項的審核以及決定5.相關新聞及產業經營6. 於 www.jobsalary.com.tw -

#79.Google打擊假新聞有煩惱難處在定義及判別

Google AI首席研究員紀懷新4日表示,打擊假新聞的難處在於如何定義,例如不同政黨對於假新聞的定義不同,無法靠機器學習完全解決,可能需要社會科學的 ... 於 academy.cna.com.tw -

#80.QUA 定義: 新聞-News

QUA的定義,QUA是什麼意思,QUA的意思,新聞,QUA代表的意義新聞. 於 www.abbreviationfinder.org -

#81.新聞價值定義

定義 所謂新聞價值,就是指凝聚在新聞事實中的社會需求,就是新聞本身之所以存在的客觀理由,在我們比較固定的認識中,它包括時效性、重要性、顯著性、接近性、趣味性等 ... 於 www.duncaninvestigation.me -

#82.新聞的定義、分類、特性和結構_亦然花開

新聞的定義 、分類、特性和結構. 我們想要了解國家大事,想要了解身邊發生的事,都離不開讀新聞或者看新聞。 過去,新聞主要從報紙、電視、廣播等傳統 ... 於 www.gushiciku.cn -

#83.自定義起始頁的新聞區的英文翻譯 - 海词词典

自定義起始頁的新聞區的英文翻譯. 基本釋義. To customize the news section of the Start Page. 自定義起始頁的新聞區的相關資料:. 臨近單詞. 自 自主思考. 於 dict.cn -

#84.新聞價值:定義,六要素,時效性,重要性,顯著性,接近性,趣味性,真實 ...

新聞 價值定義,六要素,時效性,重要性,顯著性,接近性,趣味性,真實性,深度思考,傳播主體說,接受主體說,雙主體說,社會效應說,什麼是新聞價值, 於 www.newton.com.tw -

#85.#定義新聞| Anue鉅亨

定義 相關新聞, 報導, 資訊, 相關個股。 於 m.cnyes.com -

#86.【港大論壇】假新聞難定義學者憂香港假新聞法恐打壓新聞自由

持不同立場的香港學者、官員與媒體人7月7日共聚香港大學,火花四射的探討香港是否應該立法管制不實訊息與假新聞。多位學者認為,由於「假新聞」難以定義,且容易被政府 ... 於 tfc-taiwan.org.tw -

#87.何為新聞?(新聞的定義) - 每日頭條

1、新聞的定義:新聞是公開傳播新近變動事實的信息。或者說新聞就是新近發生的事實的報導(中國,陸定一)那麼什麼信息:信息是在一種情況下能減少不 ... 於 kknews.cc -

#88.【假新聞法】研究上半年完成或將立法記協質疑定義模糊難執法 ...

香港署理民政事務局長陳積志稱,將於今年上半年完成處理「假新聞」問題的研究,並向政府提交具體建議,立法規管是選項之一。香港記者協會主席陳朗昇 ... 於 www.rfa.org -

#89.今夜改寫冷的定義... | 大愛新聞| LINE TODAY

今夜改寫冷的定義... 大愛新聞. 發布於01月10日20:00. 追蹤. #今夜 · 生活 · 服務條款 隱私權政策 服務聲明. © LINE Corporation. 於 today.line.me -

#90.網路散布假新聞、假消息之法制研析 - 立法院

一、題目:網路散布假新聞、假消息之法制研析二、所涉法律刑法、公職人員選舉罷免法、傳染病防治法、證券交易法、著作權法、國家安全法、社會秩序維護法三、探討研析 ... 於 www.ly.gov.tw -

#91.CH1新聞的定義與價值 - 隨意窩

200902182050*CH1新聞的定義與價值 ... ◎ 第一節什麼是新聞? 採用北(north)、東(east)、西(west)、南(south)四字的第一個字母拼成news,代表新聞為涵蓋各個地方所 ... 於 blog.xuite.net -

#92.好新聞定義? 卓越新聞獎基金會徵求140字獎2萬 - 朝陽科技大學

一、活動簡介: 「好新聞,大家踹共」活動邀請參加者大聲說出你對好新聞的定義和看法,只要到活動網站填寫個人資料及徵文文章(140字以內),即可報名參加評選爭取獎金 ... 於 web.cyut.edu.tw -

#93.新聞業的定義

簡單地說,凡是報紙、新聞性雜誌、廣播、電視、新聞影片等向大眾提供消息和意見的行業,無論其組織形態為民營、公營或國營,均可稱為新聞業。但根據我國行政院主計處編印的 ... 於 w3.tpsh.tp.edu.tw -

#94.什么是新聞? 新闻的定义? - us local news network

新聞 ,是指報紙、電台、電視台、互聯網等媒體經常使用的記錄與傳播信息的一種文體。是記錄社會、傳播信息、反映時代的一種文體。新聞概念有廣義與狹義之分。廣義上:除了 ... 於 www.uslnn.com -

#95.假新聞難定義惡意誤導信息應規管 - 報章

國家安全教育日後,有關香港需要訂立「假新聞法」的爭論熾熱起來。支持一方認為,要求新聞報道「貨真價實」絕對合理,反對一方則批評此舉傷害言論自由 ... 於 paper.hket.com -

#96.定義新聞 - 好房網News

即時提供定義房地產及相關新聞,由專業新聞團隊及在地記者採訪撰寫,讓你掌握市場趨勢及買屋、賣屋、租屋好時機。 於 news.housefun.com.tw -

#97.記者批評港警修訂傳媒定義 - 维基新闻

香港警方將修改《警察通例》中「傳媒代表」的定義,祇持有香港記者協會及香港新聞攝影記者協會會員證的記者將不再符合警方對「傳媒代表」的定義。 香港新聞工作者協會 ... 於 zh.m.wikinews.org -

#98.香港《蘋果》被二度搜查,誰來定義言論自由? - 端傳媒

保安局局長李家超聲稱有關人員參與在一個大型「串謀」計劃中,是打著新聞工作的幌子行危害國家安全之事。 且不論警方以2019年為始蒐集證據,是對《港版 ... 於 theinitium.com