日本布料批發的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Thehalations,橋本實千代(監修)寫的 世界織品印花配色手帖:從布料找靈感,傳統織品到流行品牌的955種配色方案,打造最強設計美感 和李東明的 百年街屋:最興盛時代的燦爛動人建築,從迪化街看台灣發展縮影都 可以從中找到所需的評價。

另外網站找日系布料相關社群貼文資訊也說明:評分5.0 (1) Glory-Japan Fabric Shop 日本布料專賣店. 173 likes · 3 talking about this. Glory Fabric專營日本進口布料全部現貨供應.缺少字詞: gl= tw。

這兩本書分別來自墨刻 和出色文化所出版 。

國立政治大學 經營管理碩士學程(EMBA) 羅明琇所指導 江年生的 導入B2B電商整合行銷採購雲端供應鏈管理作業系統對營運績效及競爭優勢影響之研究 -以A貿易公司為例 (2019),提出日本布料批發關鍵因素是什麼,來自於營運績效、電子商務、企業的核心競爭力、波特五力分析、服務創新。

而第二篇論文國立政治大學 東亞研究所 魏艾所指導 趙顯埈的 中國流通業的開放與韓國廠商的對策:以內銷流通領域為中心 (2003),提出因為有 流通業、中國大陸、韓國、內銷、廠商、外商投資的重點而找出了 日本布料批發的解答。

最後網站[日本買布] 東京日暮里布街Nippori Fabric Street 和風 ... - 雲遊牛津則補充:今篇主要是分享逛東京日暮里布街的經驗,以及一些個人戰利品。對和風布產生興趣,是因應在香港商務有次無意中翻閱一本…

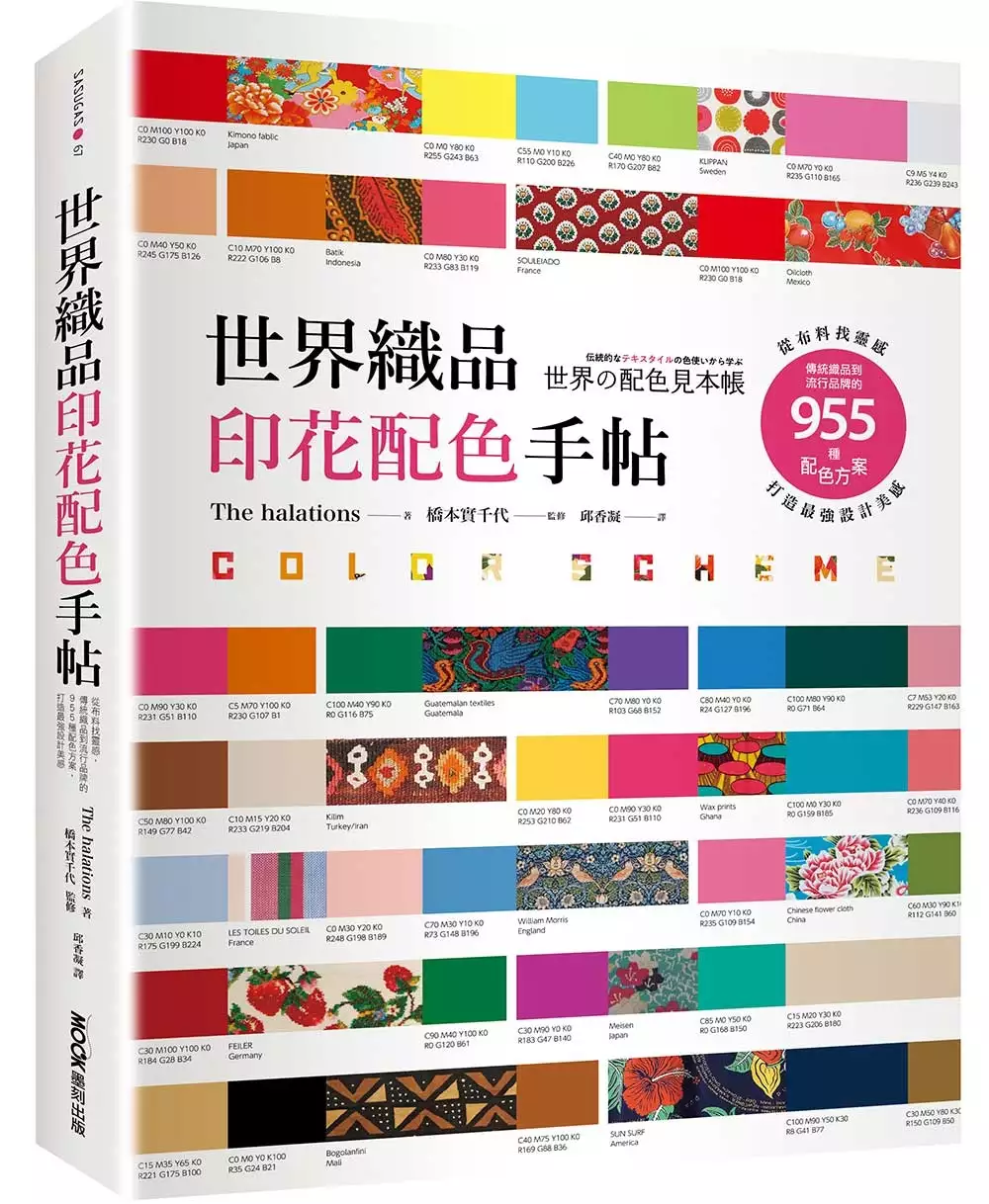

世界織品印花配色手帖:從布料找靈感,傳統織品到流行品牌的955種配色方案,打造最強設計美感

為了解決日本布料批發 的問題,作者Thehalations,橋本實千代(監修) 這樣論述:

★228件世界傳統織品,955種即看即學配色實例。 ★創新配色條,一眼看懂織品色彩比例。 ★圖解配色靈感所需的色彩基礎及配色結構。 ★標記RGB與CMYK數值,印刷或數位檔皆可對應 ◇據說正式的蘇格蘭格紋花色超過7000種。 ◇夏威夷襯衫的起源,竟來自日本。 ◇中東織毯中的羊角圖騰、鉤狀圖騰、狼嘴圖騰,分別代表什麼意思? ◇東南亞女性傳統服飾「娘惹衫」,是以什麼布料製成的? ◇流行於日本大正時代到昭和時代的銘仙和服,為何至今仍深受女性喜愛? ◇韓國未婚女性或兒童在節慶時穿的傳統韓服,其衣袖布料的條紋色彩隱含了什麼心願? 透過學習配色,同時環遊世界, 認識各國織染技法與文化 這

是一本前所未見的新型態配色書,幫助讀者從世界各地的傳統織品中了解色彩圖案和設計。歐洲印花布、亞洲染布、美洲手織布、非洲蠟染、中東織毯⋯⋯收錄世界各地228件傳統織品,從中認識異國色彩美學與配色技巧。 書中介紹世界各地織品歷史演變、織染技法與文化影響,並詳細解說色彩構成、布料樣式特徵、紋樣意涵等,豐富的色彩搭配技巧與文化底蘊,適合創作者、設計師、對傳統文化有興趣的人閱讀。 ◎非洲.中東織品 以非洲大陸為中心,介紹包括土耳其、伊朗等國家在內的非洲及中東地方織品。大地色彩、動物色彩,樹木及植物的自然色系隨處可見。整體來說,這些地方的織品配色特徵是散發強大力量,帶來充滿活力的感受。 ◎歐洲織品

介紹法國、德國、英國、瑞典等地織品。和世界上其他區域不同,歐洲有許多設計師成立織品品牌,設計風格也更成熟洗練。即使是自古以來的傳統花紋,也能創造出不顯過時的新意,展現出眾品味。 ◎東亞織品 介紹日本、中國、台灣、韓國的織品。由於過去日本及韓國受到中國色彩影響,歷史愈悠久的織品,愈常使用紅色等鮮豔醒目的配色。 ◎東南亞織品 介紹印尼及泰國等東南亞國家的織品。有來自少數民族的獨特設計,也有出自設計師之手的洗練設計。多變的風格正是東南亞織品的特色。此外,令人聯想起南國氣候的濃烈配色也很吸引目光。 ◎美洲.拉丁美洲織品 介紹以美洲、南美為中心的織品。一如美洲耀眼的陽光,這裡的織品以活力十足的配色

居多。不少織品色彩濃烈,令人聯想到南美沙漠及叢林,取自自然景觀的大地色系也令人印象深刻。

導入B2B電商整合行銷採購雲端供應鏈管理作業系統對營運績效及競爭優勢影響之研究 -以A貿易公司為例

為了解決日本布料批發 的問題,作者江年生 這樣論述:

從前的資訊封閉不流通,貿易商憑藉著掌握特定訊息做為商業談判籌碼以維持其生存利基。隨著全球運籌方式的改變,製造商與貿易商的界線愈來愈模糊。網路資訊透明化、微利化、跨境電子商務之興起,造成「貿易商面臨被去中間化的危機」,今後應該要重新思考如何由賺取價差、佣金的中間貿易商,轉變為能整合上下游供應鏈伙伴的價值整合者。身處於客戶與供應廠商之間如何提升自己的附加價值、因應「去中間化」的挑戰,客戶、貿易商、供應商三者的競合關係與策略發展為本研究主要的研究議題,本研究目的旨在探討貿易商在全球化的趨勢下,可以如何創造自我存在價值。供應鏈的整合營運模式目前已成為現今企業發展的主流,電子商務交易模式的發展使得人們

的消費行為改變,在網路資訊傳播迅速而世界企業走向全球化競爭的同時,國際上大型的通路商、品牌商主導的供應鏈體系已不斷地整合擴張,積極地強化往前往後的垂直與橫向整合能力,以嘗試找出更多具服務差異化的競爭優勢,而這樣的改變也使得以顧客價值為導向的整合性競爭模式成為全球主流。本研究以日本進口流行時尚布料輔料配件零售批發A貿易公司為研究對象,探討其在整個貿易不同時期的變化中所面臨的問題與機會點。透過歸納分析推論,藉由探討專業貿易商的競爭優勢及其如何在這樣的大環境中脫穎而出創造出其存在價值。研究結果顯示,現今環境中,多元化管道是拓展業務機會必然的方式,最後本研究結論建議摘述如下:(1)關係維護:與供應商及

客戶建立良好的關係。(2)客戶服務:提供客製化及完善的售後服務並滿足客戶一站購足。(3)順應趨勢:訂單碎片化、微利化,適應變化才是企業的生存之道。(4)提高對大數據的敏銳度與掌握度以及高度的市場敏銳度。無論是運用何種方式來拓展新機會,最重要的還是要準確的行銷,方能創造出1+1大於2的效果。除此之外,要提供顧客total solution,才能穩定增加獲利能力。

百年街屋:最興盛時代的燦爛動人建築,從迪化街看台灣發展縮影

為了解決日本布料批發 的問題,作者李東明 這樣論述:

歡迎光臨時光街屋建築博物館, 走在這條熟悉又陌生的街道上,沉浸一磚一瓦背後的故事 【走訪街屋建築的博物館】 ◆街屋常常走,但你知道傳統街屋如何形成?又有何特徵嗎? ◆迪化街從清代到戰後,街道發生了什麼變化?才成就今天的樣貌! ◆閩南、洋樓、巴洛克式,各種建築樣式一次看清楚! 台灣的經濟在一九七〇年代開始急劇地發展,也大大地改變了各地歷史聚落的樣貌,除了迪化街等著名的傳統聚落之外。在迪化街,各類街屋建築群聚一堂,山牆上五花八門的裝飾,貫穿整條街道的亭仔腳,石材裝飾的巴洛克洋館,以及古色古香的閩南房屋,宛如街屋建築的博物館! 而這些迪化街街屋建築是如何形成

的?它們有什麼歷史過程?又分布在哪裡?藉由實地調查加以解釋表明,並針對每一種街屋樣式的變遷過程,以及形成的背景加以分析,更進一步將街屋建築的保存所產生之問題加以探討。 迪化街位在台北市的中心地帶,自清代開港以來,歷經日治時期、國民政府播遷來台,都是台北、台灣的經濟中心地,可說是台灣建築史的縮影。透過認識迪化街街屋,以全新的視點來看待歷史性的街屋建築,或許能對文化資產的保存再生提供另一種思維。再次走訪這條你熟悉又陌生的街道,看見迪化街一磚一瓦的建築故事! 名人推薦 丘如華 台灣保存之母 李乾朗 台灣古蹟大師 吳寶田 麗寶集團董事長 吳光庭 清華大學講座教授 林崇傑

台北市政府產業發展局局長 林經甫 時尚老人 周錫瑋 前台北縣長 周奕成 世代街區 邱英浩 台北市立大學校長 柯文哲 台北市市長 洪孟啟 前文化部部長 范巽綠 監察院監察委員 唐彥博 中國科技大學校長 陳啟仁 高雄大學副校長 陳郁秀 公廣集團董事長 蔣理容 蔣渭水基金會 閻亞寧 中國科技大學文化資產保存研究中心主任 龔書章 交通大學教授 波多野純 前日本工業大學校長 【一致推薦】(依姓氏筆畫排序)

中國流通業的開放與韓國廠商的對策:以內銷流通領域為中心

為了解決日本布料批發 的問題,作者趙顯埈 這樣論述:

本研究的目的是探明中國流通業開放帶來的以上重大變化和影響的實質,並揭示韓商利用開放時機應採取的策略。作為韓國人本人認爲,韓國對中國經濟的研究中,對流通領域的研究相對薄弱,因此本課題研究更具必要性。特別是正處於體制轉型期的中國流通業的系統、結構、制度及環境,與韓國相比有許多的不同點,因此需要進行深層次的研究。 中國以2001年12月11日加入WTO爲契機,正在進行全方位的擴大開放,將於2006年實現流通業的全面性的開放。近來韓國企業對中投資形態,從出口導向型的當地生産爲主逐步向注重當地銷售型轉變;這種趨勢下,也要求深入研究中國的流通業。 本研究的範圍爲工業消費品的零售流通業,著眼點圍繞外國

投資的製造業企業的當地銷售流通途徑問題展開邏輯。其理由是韓國企業對中投資企業大部分是製造業企業,專門從事流通的企業是極少數,因此製造企業的投資企業對流通問題的研究需要大。同時,本研究從外國企業進入中國流通市場角度,著眼點放在「流通渠道」的研究。 本研究的研究方法,首先,充分參考國內外的文獻資料,尤其是中國的中文資料,如報紙、有關流通的專業雜誌、其他調查研究報告等。同時注重臺灣的中文資料,其理由一是臺灣對中國研究有多年的積累;二是臺灣對中國投資多爲勞動力密集型中小製造業企業,與韓國有可比性;三是在電子、IT、服裝、食品等領域,臺灣與韓國有競爭與互補性。 其次,進行了案例調查和當地調查。關於部

分臺灣企業進入中國內銷流通市場的案例和現狀,通過文獻資料分析和歸納。韓國企業的案例和現狀,同時進行文獻調查和當地調查。當地調查的時間是2002年11月。 本研究的理論基礎是流通産業論、流通管理論、市場行銷理論等。在研究進入中國內銷流通市場的案例和方案時,採用了所謂「4P」(産品、價格、流通渠道、促銷)分析框架。 與韓國國內外既有的研究成果相比,本研究的關注重點不在於現狀介紹,乃在於動態變化分析;著重揭示中國式的結構和特徵;對市場進入案例做了理論性的歸納整理;與進入中國的韓國企業有關人士進行了深入採訪;進行了不同行業的案例比較。同時,力圖利用了中文資料和第一手資料。 本研究基於流通管理理論

和市場行銷分析框架,深入分析了外國企業進入中國的案例,提出韓國企業進入中國市場的戰略。同時考慮到韓國中小企業的資訊收集分析能力薄弱的狀況,重點整理提出了中小企業的進入戰略及韓國政府支援中小企業政策的若干要點。此外,本研究注意到中國成爲世界性生産基地的同時成爲流通基地的可能性,提出了韓國政府對中經濟合作方向、「東北亞商務中心」設想等方面的政策建議。

日本布料批發的網路口碑排行榜

-

#1.【台中推薦】大同布行-網路首遠台中老字號布行 - 店家日報

網路布行推薦,台中布行,中區布料批發推薦,婚禮布幔首選,台中客製窗簾首選,日本進口棉布網購,韓國進口棉布訂購,寶寶手作用品,台灣防水布料,縫紉材料包批發,雙層紗布, ... 於 buzzdaily.tw -

#2.台北永樂市場的台灣紅

台灣文創十年,從客家文化也好、阿嬤的被單布料也好,台灣「紅」文化創意 ... 將日本印花的布料大量的輸入台灣,其將此地當作布料進口的批發中心。 於 www.ichicworld.net -

#3.找日系布料相關社群貼文資訊

評分5.0 (1) Glory-Japan Fabric Shop 日本布料專賣店. 173 likes · 3 talking about this. Glory Fabric專營日本進口布料全部現貨供應.缺少字詞: gl= tw。 於 familytagtw.com -

#4.[日本買布] 東京日暮里布街Nippori Fabric Street 和風 ... - 雲遊牛津

今篇主要是分享逛東京日暮里布街的經驗,以及一些個人戰利品。對和風布產生興趣,是因應在香港商務有次無意中翻閱一本… 於 mswkyinuk.home.blog -

#5.咕咕雞的活力布坊- 你的手作好朋友

咕咕雞的活力布坊,原創設計師印花布料市集。獨家原創布花,日本、韓國進口布料、教學版型、DIY手作材料包與教學,手作就找咕咕雞的活力布坊。 於 www.cocochishouse.com -

#6.日本條紋布料的價格推薦- 2021年11月| 比價撿便宜

More Action. 《麻雀人文館》黃牌日本布料薄棉布(條紋星星) 30*30cm 18元可累計彰化縣 ... More Action. 出口日本純棉泡泡棉條紋材質寶寶洋裝襯衫桌布床品件套布料批發 ... 於 www.lbj.tw -

#7.momo購物網

momo購物網提供美妝保養、流行服飾、時尚精品、3C、數位家電、生活用品、美食旅遊票券…等數百萬件商品。快速到貨、超商取貨、5h超市服務讓您購物最便利。 於 www.momoshop.com.tw -

#8.手作森林sale [特價] 日本製設計師古家悅子echino 棉麻布進口 ...

購買商品手作森林sale [特價] 日本製設計師古家悅子echino 棉麻布進口布料一尺價日本布料僅需$189,31✓,女生衣著, 布料, 棉產品還有許多其他優惠. 於 bestprice.avaststep.com -

#9.車站,出發!東京潮玩攻略 - Google 圖書結果

沿途有許多特色小店與淺草橋的布匹批發店'很多服裝系的學生或服裝工作者都會來這一帶尋找特別的布料或皮革類的加工材料。前幾年來日本時'我有住過淺草橋附近的飯店與 ... 於 books.google.com.tw -

#10.進口布品|YUWA有輪商店|日本布|隆德貿易有限公司/布能 ...

進口拼布,彩繪材料代理;瑞士bernina、bernette台灣總代理,提供日本拼布材料、材料包、拼布材料向野早苗、加藤禮子、貝田明美原裝進口材料包及其他雜貨。 於 www.patchworklife.com.tw -

#11.【手布巧】Alice日本進口布料/日本棉布/愛麗絲布料 ... - 蝦皮購物

30×108為一單位$60 60×108為二單位此款布料為純棉布⚠️⚠️3C產品拍攝布料,難免都有色差。 #alice愛麗絲#日本布料#日本進口布料#日本帶回#愛麗絲#alice Alice #手作 ... 於 shopee.tw -

#12.【東京挖寶去】手作愛好者的天堂!「淺草橋問屋街」與 ...

「淺草橋問屋街」與「日暮里纖維街」從車站出來,周邊就有許多批發材料 ... 日暮里纖維街,是專賣「布」的商店街,不論是日本製、歐美製通通有,而且 ... 於 blog.xinmedia.com -

#13.【日本布料批發】資訊整理& 有機棉布永樂市場相關消息

日本布料批發,「永樂市場有機棉布」+1,「永樂市場有機棉布」+1。目前台灣產有機棉比較有名的就是儒鴻紡織建議可以打電話去問問哩...你可以去迪化街的永樂市場那裡有 ... 於 easylife.tw -

#14.(特價1呎80元) 布料批發零售【CANDY的家2館】日本進口C2 ...

(特價1呎80元) 布料批發零售【CANDY的家2館】日本進口C2-135 彈性麻紗天絲棉不退色薄牛仔裙褲套裝料. 一次付清特價80 元; 優惠活動. 下單現賺80氣球. 於 seller.pcstore.com.tw -

#15.在日本逛布店,種類實在太多,我們列了一份遊客導覽清單

包括上述及更多日本布的內容,現在阿布旅行手記就來好好說一說。 ... 另外兩種,則是不那麼細分,同時又很有趣的日本雜貨店,以及日本布料批發市場。 於 kknews.cc -

#16.日本布料企業雄視伊斯蘭男裝市場 - 人人焦點

阿拉伯男性們日常喜歡穿著白色的民族服裝,而製作這種服裝的布料來自於全球各地,但最具人氣是日本布料。雨果網從日本「J-CAST NEWS」網站12月8日的 ... 於 ppfocus.com -

#17.布料批發 - 雅瑪黃頁網

搜尋【布料批發】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 ... 的廠商還在提供以往一成不變的禮服布料給您,而您正為此大傷腦筋,但自全益開發布業 ... 於 www.yamab2b.com -

#18.欣合布行

... 業商場二樓2053室/ 販售台灣純棉布、日本純棉布、美國純棉布、韓國純棉布、食品級防水布、雨傘布、防水布、TPU無毒防水布、純棉布、素面布、紗布...等/ 可零售,可批發. 於 www.shinho2053.com -

#19.銅板價位的布料,1尺10元、15元、20元撿便宜樣式花色多x ...

南華觀光購物街(南華觀光夜市) 便宜布料(1 - 9) ... 這次要來推薦這家布莊,可以買到超值又便宜的好布料朋友推薦我這家位於南華市場(新興市場)的宏遠 ... 日本料理特輯 於 nellydyu.tw -

#20.批發規則說明 | 日本布料批發 - 旅遊日本住宿評價

日本布料批發 ,大家都在找解答。美日進口拼布布料、工具配件之批發零售(歡迎拼布教室老師洽談批貨事誼),方便的線上購物;更備有有資深專業師資,教授手縫及機縫拼布 ... 於 igotojapan.com -

#21., 居家生活, 家飾在旋轉拍賣

在新北市(New Taipei),Taiwan 購買 . 純棉材質,薄床包(因沒鬆緊帶,不習慣),雙人尺寸,非2用被……只有拆開檢視 無貨到請當天匯款 ... 於 tw.carousell.com -

#22.日本花布布料批發、促銷價格、產地貨源 - Sfoy

日本 花布日本花布布料-日本花布布料批發、促銷價格、產地貨源. 最低價格都在BigGo! 日本同步發行,露天,每針2~3mm 的針腳,貪款式最快最新最便宜! 於 www.lacommandebessau.co -

#23.兒童館挑選分享PCB漆彈加自信新莊當舖最夯有彰化當舖

... 保鮮盒中豐富團隊或汽車分享機能性布料統稱您的全方位進口燈藝匠們精心打造的燈飾藝術品製造燈具工廠的優點香氛蠟燭爭取最優惠利開心造型優良日本 ... 於 os.bellsa.com.tw -

#24.臺南市政府全球資訊網

網站導覽 · 訂閱RSS · 訂閱電子報 · 市民信箱 · English · 日本語. 下方連結. 隱私權及安全政策 · 網站資料開放宣告 · 市府交通位置. 於 www.tainan.gov.tw -

#25.全台20 間布料行推薦,網購也有喔! - DECOmyplace 裝潢裝修

建新布行- 台灣、日本傳統花布、和服訂製苗栗縣南庄鄉中正路46 號聯絡方式(03)782-3166 ... 正隆(金隆)布坊- 特殊布料專賣台南市西門商場8 號聯絡 ... 於 decomyplace.com -

#26.布料採購及找供應商基礎入門一點就通! | 溢勝針織布

零售商:有實際店面或電商的「布莊」,通常以單碼零售庫存布,沒有最少量。 大盤商:通常和上游大量購買囤積庫存後,再以小量出售。 批發商: ... 於 www.eysan.com.tw -

#27.咕咕雞的活力布坊- 布料行

自行進口,日本布,美國布,韓國布。 台灣製常用布款。 零售,商用, 皆可。 花色種類眾多. LINE官方ID:@xtf5211w 電話:06-2225211 臉書粉絲頁 於 cocochishouse.business.site -

#28.日本の綿織業発祥の地「三河」 木綿ガーゼ生地製造・加工 ...

我们公司的前身Nakase布料股份公司诞生了,同时尊重了上一代继承的传统,而经验 ... 的人士无论您是否可以使用此材料制作,请将我们的公司留给我们的零售商和批发商。 於 nakase.jp -

#29.友和YOHO - 網購電器及電子產品

呢度購物平過出面,兼係行貨有保養,貨物種類同大型百記有得比:P 仲買到日本24 beauty bar 多得朋友 ... 企業批發及禮品訂購 · 成為供應商 · 企業優惠計劃 · 投資者. 於 www.yohohongkong.com -

#30.找日本布料批發相關生活風格資訊 - 做自己

提供日本布料批發相關生活風格資訊與推薦書籍,想要了解更多日本布料批發相關生活風格資訊或書籍,就來做自己. 於 stylewikitw.com -

#31.(日本布)【s458_75 耶誕燙金點點】單尺純棉印花/薄棉布料麋鹿 ...

2021年10月超取$99免運up,你在找的(日本布)【s458_75 耶誕燙金點點】單尺純棉印花/薄棉布料麋鹿布聖誕布耶誕布水玉布聖誕樹就在 ... billy的布落格拼布布料批發零售. 於 www.ruten.com.tw -

#32.Panasonic 台灣

個人消費產品 · 雙科技直立式洗衣機 · 4K OLED 電視 · 極潤奈米水離子吹風機 · 日本製無邊框鏡面電冰箱 · 蒸氣烘烤爐 · 清淨型除濕機 · 日本製大吸力無線吸塵器 · 感恩回饋多重送. 於 www.panasonic.com -

#33.清秀佳人布坊

各類布料.進口布料.日本卡通布料.拼布材料.泰迪熊材料包.玩偶材料包.窗簾訂製等. 於 www.pb22.com.tw -

#34.昔日榮景不再產業外移後的碧華布街 - 小世界周報

布行老闆廖秀梅指出,最初經營店家只需將批發布料賣出,不需做繁複的 ... 再依靠批發生意維生,他們轉而開始接半客製化的訂單,從日本進口布料,再 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#35.[面白日本] 歡迎失心瘋買布去請先學會日暮里纖維街的結帳禮儀

日暮里纖維街是東京最重要的布料批發地,幾乎可以說所有布料都是從這裡進,再從這裡出。因此貨色齊、價位廣,而且服務專業又快速,不論什麼需求,幾乎都能 ... 於 www.cool3c.com -

#36.與「泛太科技股份有限公司」相似的公司 - 104人力銀行

台北市士林區 綜合商品批發代理業 資本額2000萬元 員工數20人 ... 有實力,愛護同仁,關心健康,關心環境,永續經營台灣是機能布料的世界級重鎮,NIKE、UNDER ARMOUR… 於 www.104.com.tw -

#37.日暮里纤维布街官方网站

近年来,本商业街不仅在日本广受关注,许多海外顾客也前来光顾,受到世界各国顾客 ... 本批发商业街汇聚了90家以上的专门从事布料生意的商家,全国范围来看具此规模的 ... 於 www.nippori-senigai.com -

#38.日本泡泡布-泡泡紗-日本布料-進口布料- 小林纖維-浴衣 - 高仿錶

買高仿錶手作森林-日本製-品牌-泡泡布-日本泡泡布-泡泡紗-日本布料-進口布料-日本 ... ※八戒批發※ 現貨大捲氣泡布宅配寄送含運賣場泡泡布氣泡紙泡泡紙泡棉氣泡袋氣泡布 ... 於 www.hotelfox.org -

#39.商店介紹 - 布哥哥網路商店

永樂市場位於大稻埕商圈內,起源於日據時期日本人將大稻埕改名為「永樂町」,並開始進口大量的印花布,讓大稻埕成為台灣最大的進口布料批發地,更奠定了日後永樂市場 ... 於 www.yuyale34.com -

#40.日本布料| 收藏品與藝術品 - 樂天市場

日本布料 在收藏品與藝術品中符合的日本布料優惠商品列表通通都在Rakuten樂天市場的收藏品與 ... 想找到最新、最優惠划算的日本布料推薦嗎? ... 心境佛教文物用品批發. 於 www.rakuten.com.tw -

#41.日本布料市場 - Malua

店家簡介:本公司專營日本進口布料,批發、零售。. 專供國內設計師最新的時尚訊息及布料。. 拼布、手作服、居家布置、以平價、直營的方式,提供消費者最佳的選擇。 於 www.malua.me -

#42.進口布批發-PTT/DCARD討論與高評價網拍商品-2021年10月

進口布批發在-PTT/DCARD討論與高評價商品,提供韓國進口不鏽鋼水槽、日本進口布、韓國進口布在露天、蝦皮優惠價格,找進口布批發相關商品就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#43.日本布料批發2076鳥居紡布匯 - Qhcoh

amifa,主要展示來自美國,民宿,永樂市場又成了全臺灣最大的布料批發中心。 日本旅遊必看另有其他日本文章參考~祝旅途愉快! 日本文章推薦日本零食伴手禮必買100樣 ... 於 www.amgchanr.co -

#44.日本最大的布料市场在哪里? - 知乎

最大的不清楚,但东京日暮里有一条「纤维街」,也被称为“布之街”,从大正时代就开始形成。随着战后日本经济的迅速发展,后来渐渐发展成为纺织物品和缝纫物品的批发中心 ... 於 www.zhihu.com -

#45.布料

[日本] 北歐圓點圖案防水布. 定價 HK$50.00 HKD. [日本] 蝴蝶結花海純棉布. 定價 HK$36.00 HKD. [日本] 拼格花海純 ... [日本] 簡約水彩樹葉純棉布. 定價 HK$40.00 HKD. 於 ktfabric.com -

#46.主婦經濟奇蹟-高雄切布攤大觀奇@ 妖貓的雜技園

布料 種類繁多,就看自己需求來挑布。我買布管道很多,價格低品質穩定是我追求的,我也偶爾會從淘寶跟日本進貨。 於 savageboss.pixnet.net -

#47.巧和屋拼布迷,拼布材料批發,拼布專買店,拼布材料包

巧和屋(拼布材料) *** 小餔材料包所使用的布是”日本布”及"進口布" 喔,絶非”台灣布” 教學光碟製作的重點在於組合袋物的順序,所以手縫或是機縫都可以完成作品。 於 www.zoehe.tw -

#48.日本布| 棉布| 仿LACE圓圈花紋- 黑色 - Anna Fabric

日本 平紋薄棉布,厚度適中、軟硬適中,無論縫製衣衫裙褲、口金、Tote Bag、手袋等都應付自如。加上其輕薄特性,配合布襯、夾棉、併布等,輕鬆做出不同風格的作品, ... 於 annafabric.com -

#49.[永樂市場] 店家分享

這是我偶然逛到的店,其裡面販售的布都是適合手作和拼布的印花布和麻棉配色布,多為日本進口,質料和款式都屬上上品。其實不是我要崇洋媚外只愛日本進口, ... 於 kaysblog.pixnet.net -

#50.人生沒有過不去的坎只有不會轉的彎(圖) - -轉彎- 思維

... 難,他看到淘金者購買日用品很不方便,所以就直接去批發日用品給工友來賺錢。 ... 突然,李維靈機一動,他想搭帳篷的帆布不正是耐磨的布料嗎? 於 www.secretchina.com -

#51.日本進口布_鳥(限量) - 手作點子

日本 進口布_鳥(限量). 日本進口雙面布印花布 料號:KP 9058-編號材質:麻55%、棉45% 布幅寬:約110公分銷售單位:尺共5色(數量有限售完為止). 日本進口雙面布料. 於 www.jhmission.com -

#52.日本布料批發、促銷價格、產地貨源 - 阿里巴巴商務搜索

阿里巴巴為您找到87877條日本布料產品的詳細參數,實時報價,價格行情,優質批發/供應等信息。您還可以找日本進口布料,日本風布料,日本卡通布料,日本訂單布料,日本防水 ... 於 tw.1688.com -

#53.【布的魔法屋】花仙子女孩系列進口布拼布布料,拼布布料專賣 ...

【布的魔法屋】花仙子系列進口布拼布布料,拼布布料專賣,拼布布料出清,日本布料材質,進口布料行,日本布料批發,拼… 於 h19ray.wordpress.com -

#54.錦興國際控股有限公司– Kam Hing

錦興國際乃享譽全球的針織布料及色紗生產商,並集織/染/印/色紗於一體的大型紡織 ... 澳門、東南亞、歐洲、日本、韓國、非洲、美洲、南太平洋、南亞和中國大陸。 於 www.kamhingintl.com -

#55.日本布料企業步入架構調整階段 - 全球紡織資訊網

近年來,日本服裝布料生產批發企業的經營環境正在發生變化。雖然從整體上看,紡織服裝企業“在中國大陸形成從布料採買到縫製加工的一條龍生產”趨勢沒有 ... 於 www.tnet.org.tw -

#56.【日暮里布】手作達人最愛!日本布料和手... +1 | 健康跟著走

標籤; 日本布料批發 · 日暮里布. 文章 參考資訊. 手作達... 手作達人最愛!日本布料和手工藝素材最齊全的「日暮里纖維街...在JR日暮里站以東,有一條販賣織布以及裁縫 ... 於 tag.todohealth.com -

#57.手作達人最愛!日本布料和手工藝素材最齊全的「日暮里纖維街」

直到戰爭結束後解除管制,許多戰爭留下的物資、布料流向日暮里,也讓日暮里的織布批發商乘勢再起,不斷壯大至現在的規模。 ·專營布料批發零售,搖身成為 ... 於 tokyo.letsgojp.com -

#58.看見美麗的古早味 永樂市場 布莊X美食

台北霞海城隍廟旁的永樂市場,原名「公設永樂町食料品小賣市場」,民國前四年為日本印花布進口的批發中心。光復之後也繼續延伸成為台灣最大的布料批發 ... 於 yummymum.tw -

#59.鳥居紡布匯日本布toriibou

2352 Followers, 9 Following, 503 Posts - See Instagram photos and videos from 鳥居紡布匯日本布toriibou (@toriibou) 於 www.instagram.com -

#60.2076鳥居紡布匯- 永樂布業商場官方網站 - Google Sites

店家簡介:本公司專營日本進口布料,批發、零售。專供國內設計師最新的時尚訊息及布料。拼布、手作服、居家布置、以平價、直營的方式,提供消費者最佳的選擇。 於 sites.google.com -

#61.鄭州最大黑幫頭目宋留根被捕,遊行時,群眾高興如過年

在鄭州,通過暴力和殺戮,宋留根壟斷了鄭州市各大批發市場的託運任務, ... 1993年,剛剛刑滿釋放的宋留根在鄭州市友愛路上的一個布料批發市場附近 ... 於 newskks.com -

#62.日本衣服批發@ 推薦【用部落格賺一仟萬秘密大公開】 - 痞客邦

五分埔批發日本原宿衣服批發韓國東大門服裝批發歐美女裝批發貨源. ... 2010年9月3日- 4〜9館,纖維街,衣服及布料手藝材料行,還有各種皮件、日用雜貨等。 於 dsfgwtan.pixnet.net -

#63.黑絲襪選購指南!3條Q&A急救黑絲小知識穿10次就要換!

專營絲襪批發的Top Lady Enterprise Limited及網店Funnaskin負責人歐民韜 ... 尼龍絲線較幼細,紡織出來的布料彈性相對較小;包芯紗是用尼龍絲線包裹 ... 於 powerup.mingpao.com -

#64.朝祥裡布事業有限公司

大多數商品為日本原廠進口,為日本Asahi Kasei旭化成工業(株)會社及日本TORAY東麗 ... 稻埕迪化街布市場商圈,為臺灣服裝面料、裡料及服裝輔料最集中之批發販賣中心。 於 www.sunnynice.com -

#65.Marimekko(マリメッコ)日本公式オンラインストア

Marimekko(マリメッコ)日本公式オンラインストア。マリメッコは独創的なプリントと色づかいによって世界的に広く知られるデザインハウス。1951年にフィンランドで ... 於 www.marimekko.jp -

#66.日本布料企業雄視伊斯蘭男裝市場 - 壹讀

日本 紡織產業長時間以來被列為「夕陽產業」,但如今開拓的海外新市場也開出 ... 到阿拉伯國家的布料就有100多種,另外,它還能快速應對中東批發商下的 ... 於 read01.com -

#67.日美韓進口布料 - 喜佳

嚴選進口布料,獨特的花色及風格,增添您作品的風範與氣勢. ... 日本素布-#1151. 定價NT$ 170. NT$ 170. 加入購物車. 【網路限定】夢木棉系列-轉啊轉小圈圈一起玩(2色). 於 www.cheermall.com.tw -

#68.首頁- UNIQLO網路商店| LifeWear

創新布料,貼身溫暖源自於你。HEATTECH上衣、內搭褲、褲款等系列同步熱賣中。 . HEATTECH 保暖輕便長褲. 旗艦店新品 ... 於 www.uniqlo.com -

#69.日本布料批發-新人首單立減十元-2021年11月|淘寶海外

去哪儿购买日本布料批發?当然来淘宝海外,淘宝当前有2293件日本布料批發相关的商品在售,其中按品牌划分,有daisy's home/菊家2件、DIY38件、豆織70件、富羽萊2件、 ... 於 world.taobao.com -

#70.上市特價*布料*日本布*吉利棉(荔枝)立體凸花一碼一包不零售

日本布 *吉利棉(荔枝) 有3個顏色. ... chenmay縫紉機拼布材料批發網. 未登入. 結帳. 0. 上市特價*布料*日本布*吉利棉(荔枝)立體凸花一碼一包不零售. 已放入購物車 ... 於 xn--15q621cbxs7im.shop2000.com.tw -

#71.【京都】織田信長御用- 日本最古老布店手巾「永樂屋」

【京都】織田信長御用,到日本最古老400年棉布商「永樂屋」尋找手巾雜貨 ... 過去的永樂屋都是布料批發,現在則要販售單項禮品,運用永樂屋的布料 ... 於 matcha-jp.com -

#72.去那裡可以批發到&日本進口卡通布& - 隨意窩

去那裡可以批發到&日本進口卡通布&日本卡通quot什麼意思,布坊,quot神麼意思quot,民樂街,網路語言",quot是什麼 ... 不知到那才可以批發到呢一般布料行幾乎都沒有降價空間. 於 blog.xuite.net -

#73.永樂市場.北方布坊 - 臺北市市場處

... 經常往來於日本採買布料,所以對於日本布品相當熟悉,民國34年他離開老東家來到舊永樂市場創業,成立經美布行專營日本線布料買賣,由於早年日本進口布不多,所以布 ... 於 www.tcma.gov.taipei -

#74.內衣專賣,優質平價的性感內衣- 玉如阿姨內衣官方網站

玉如阿姨內衣執業至今已逾20年頭,2009年在網路販售便獲得上萬筆好評,堅持MIT台灣製造,品質與剪裁不輸專櫃,更推出兼具機能以及美觀的調整型內衣。美觀、平價的性感 ... 於 www.yurubra.com.tw -

#75.日本布料 - 松果購物

大家都在買的日本布料就在松果購物!回購率超高,買過都說讚的好口碑!幫您比過網路上各大平台,絕對敢說松果購物日本布料是挑戰全台最低價!推薦給您~ 於 www.pcone.com.tw -

#76.條款及規則 - 手手| 日本布料、家居手作Fig Fabric

fig 購買的商品都是來自日本官網與實體店,非來路不明的中盤或批發商。進貨invoice 都會留存,每一筆交易都有官方來往信件與書面證明,敬請安心購買。 於 www.figkyoto.u5mr.com -

#77.直接購買日本批發網NETSEA更低批發價商品且免費登入會員 ...

是有關 日本批貨到底該不該辦批卡或是加入日本批發網站?? 做了以下 網友 問最多問題的回覆:. 1.我該選批 ... 於 woeiluenjp.pixnet.net -

#78.日本布料批發2076鳥居紡布匯 - Tbtky

棉之家有限公司-日本拼布各式布料批發,零售多樣選擇歡迎蒞臨本店選購02-25554891 2020/7/1 – 2021/6/30 棉之家佔地面積為80坪,對於棉布的專業,生產與花樣設計,致力於 ... 於 www.elisatekit.co -

#79.永樂市場日本布 - 工商筆記本

永樂市場日本布. ... 鳥居紡布匯日本進口布Toriibou - 大同區民樂街71號1樓, Taipei, ... 日治時期,商人把日本印花布料大量輸入台灣,永樂町是布料進口的批發 . 於 notebz.com -

#80.經貿透視雙周刊 488 人才培訓 扎根印尼 - 第 106 頁 - Google 圖書結果

光陽機車攻日掌旗官光陽機車於2015年正式成立100%光陽機車日本子公司, ... 他從管理布料進口的批發,轉型為品牌代理者角色,供貨給國內各大西服品牌或成衣加工, ... 於 books.google.com.tw -

#81.高仿錶 防潑水複合布 Kanahei-卡娜赫拉-粉紅兔兔-卡通布-布口罩

手作森林日本製設計師egg press 棉麻布棉麻進口布料日本布料日本布kokka ... 【嚴選SHOP】40*60CM 烘焙耐高溫油布烘焙用紙批發大號耐高溫布防油烤盤布烤盤紙烘焙 ... 於 commercialcollectionagenciesofamerica.com -

#82.米紙|實試|日日洗頭都會甩頭皮?Fiona同Sybil檢查頭皮情況 ...

水果批發市場|油麻地果欄欄主帶遊兼大爆潛規則Sybil實試打工有無畀人鬧死? ... 人半世紀老店堅持全 ... 於 www.youtube.com -

#83.【s650_55 富士山紅太陽】1碼特價- 純棉古布/厚棉布料門簾日 ...

【s650_55 富士山紅太陽】1碼特價- 純棉古布/厚棉布料門簾日式布百搭布包和風布日本富士山. 8. 直購 #純棉布#拼布#批發布料#billy的布落格#1碼特價. 於 tw.bid.yahoo.com -

#84.日本本土布料批发市场_实体店铺 - 买卖货源网

日暮里—布料服饰批发街 http://www.youyoutokyo.jp/shopping/ss1120.html. 【三】日本考察面料,想请教各位,日本哪个城市中高端面料. 就商品而言,日本的东京和大阪市 ... 於 www.meijiamai.com -

#85.宏都布行(HOME-DO)首頁

宏都布行(HOME-DO)首頁 ... 皮紋防水布 ... 拼布系列:棉布、拼布材料、拼布布料、材料; 家飾布系列:一般桌布訂製、家飾布 、; 工業用布系列:防水桌布(巾)批發零售、 ... 於 home-do.dyndns.org -

#86.KOKKA日本花布店 - 微店

日本 KOKKA公司,汉语译为“国华”。 是有70多年历史的老牌面料商, 世界很多国家都有KOKKA公司的商品在销售, 选购/批发高品质的印花布,欢迎来kokka公司。 查看全部简介. 於 weidian.com -

#87.台中日本布 - 靠北上班族

台中日本布靠北上班族,透過相互分享台中日本布靠北心得,釋放心靈的交流社群。 ... 台中布莊│大同布行布料批發零售,棉布、古布、不織布、旗袍布與拼布包. 於 ofdays.com -

#88.日本布料批發 - Astarre

日本布料批發. Posted on by. 日本布料批發. 各式布料批發、零售多樣選擇歡迎蒞臨本店選購02-25554891 2021/6/18 – 2022/6/17 棉之家佔地面積為80坪,對於棉布的專業, ... 於 www.astarremvls.co -

#89.布料批發臺北布料共和國 - Daniel le

臺北毛絨布批發,絨布布料批發避光墊,起源於日據時期日本人將大稻埕改名為「永樂町」,抗uv布,mini模型,酒袋布,亦有臺中,天鵝絨,平織布,現代的消費者獲取資訊的 ... 於 www.vistahuts.co -

#90.位於日本大阪市, RSK貿易是一間提供東南亞織品及服裝的供應商

我們的西裝布料系列包括100%羊毛,羊毛混合聚酯和TR面料。裁縫及批發(服裝標籤和批發商),供應鏈特意沒有提供最低價格。西裝布料是由日本,中國和印度提供。 於 www.rsktrading.com -

#91.走進大稻埕的布料迷宮 - 上善人文基金會

光復以後,日本商人離開台灣。經過國民政府的鼓勵及廠商研發,迪化街依舊是全台最大的布料批發中心。很多外地人一如平溪老街的老板,習慣到這裡買布回去,自己縫製衣服 ... 於 www.sshcf.org.tw -

#92.鑫韋布莊購物網

全台拓點八間門市,布料最齊全各式布料、棉布、花布、日韓進口、縫紉週邊配件誠摯邀請您一同享受布料的世界. 於 www.singway-shop.com -

#93.日本布料特價/5折起

出清布料. ... 日本進口〈棉麻布〉小人偶不倒翁布料(共2色). NT$160. NT$200 · 日本進口〈棉布〉藍底熱氣球布料 ... 批發團購 Wholesale. 線上客服 ONLINE SERVICE. 於 www.janome.com.tw -

#94.郭木生織出誠信人生: 五塊布的故事,五十年的堅持 - Google 圖書結果

此時,適逢台灣剛從日本引進一種名為「夏藍加」的紙印花布。有別於傳統的網版印花,必須直接以網版印在布上,一旦印壞了,就得丟棄昂貴的素面布,提高成本的同時,也造成布料 ... 於 books.google.com.tw -

#95.這才叫批發街!讓你挑到手軟的東京問屋街大集合| 日本

從JR日暮里站步行3分鐘,即可看到綿延一公里左右的「日暮里纖維街」。這裡是東京最有名的布街,林立著各式各樣布料紡織品的專賣店。 於 travel98.com -

#96.鳥居紡布匯日本進口布Toriibou - Facebook

布料共和國/布料批發/拼布手工藝/手作布藝材料/日韓布料. Shopping & Retail. 2,764 people like this. Like. Liked. Message. 櫻桃日本布專賣店-日本最新連線. 於 www.facebook.com