日本陶瓷史的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦賴毓芝,柯律格寫的 物見:四十八位物件的閱讀者,與他們所見的世界 和陳振濂的 典藏記盛(卷二)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站日本陶瓷史- 快懂百科也說明:《日本陶瓷史》是2001年辽宁画报出版社出版的图书,作者是关涛,王玉新。

這兩本書分別來自遠足文化 和風格司藝術創作坊所出版 。

國立屏東教育大學 視覺藝術學系碩士班 黃冬富所指導 林義雄的 楊文霓陶藝創作研究 (2006),提出日本陶瓷史關鍵因素是什麼,來自於楊文霓、陶藝創作、陶藝家、陶藝史。

最後網站東亞陶瓷文化史 - 課程大綱則補充:學生在課程中將學習到陶瓷相關的基礎知識、陶瓷在生活中、社會中的角色、東亞陶瓷在世界陶瓷史中的位置、東亞陶瓷史的發展概要,以及與中國、日本、韓國陶瓷文化交流的 ...

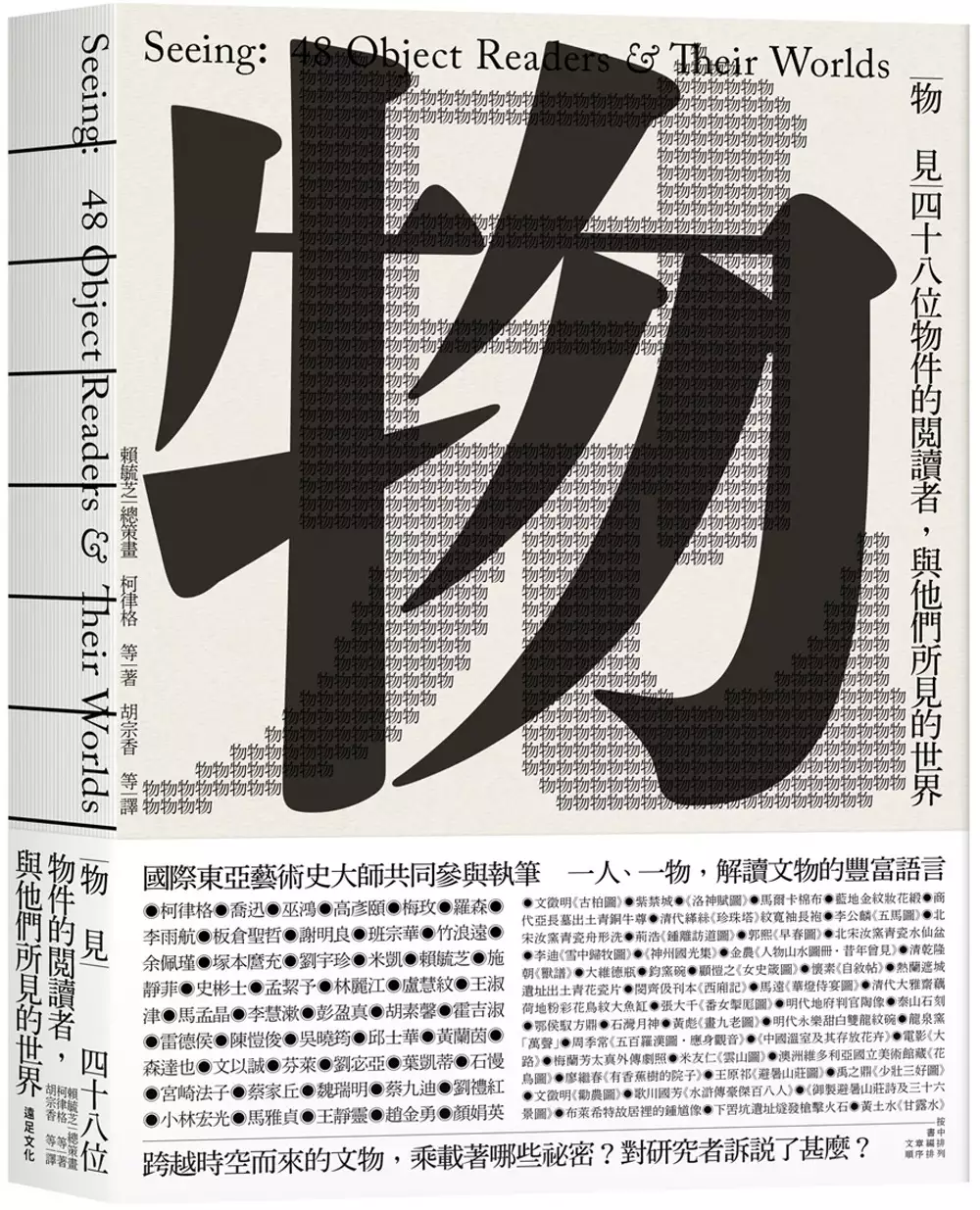

物見:四十八位物件的閱讀者,與他們所見的世界

為了解決日本陶瓷史 的問題,作者賴毓芝,柯律格 這樣論述:

48位國際知名東亞藝術史與考古學者 多位大師首次聯手撰述 一人一物 以親身經歷為讀者解讀 他們看見了甚麼?如何看見? 解碼文物與藝術品中,蘊含的豐富語言與意義 當我們在博物館中看見文物,我們或許只看見它們最表面的模樣。 換作是長年浸淫在文物、藝術品中的大師級研究者,他們怎麼看見?他們又從「物」中解讀出甚麼訊息? 本書是一回史無前例的策畫。邀請48位國際上知名的東亞藝術史學者、考古學者,每人選擇一件物品,帶領我們進入這件物品的世界。 48位學者,每一位都閱物無數。當只能選擇一件,他們如

何選出最打動自己,最願意為之傾訴的文物? 他們選擇的物,有書畫、織品、陶瓷器、石器、出土破片、青銅器、石刻、版畫、電影、相片、早期印刷品、甚至大型宮殿建築。 他們與物的關係,有個人獨到的學術見解,有令人顫抖的文物重現世間,有終身難忘的觀看經驗,人與物一期一會的相遇。 ◇ 牛津大學藝術史名譽教授柯律格,回憶起在文徵明《古柏圖》上看到的小墨點 ◇ 紐約大學美術史研究所講座教授喬迅,將紫禁城當作一件物來觀察 ◇ 美國芝加哥大學斯德本特殊貢獻教授巫鴻,從《洛神賦圖》看宋代人的眼光 ◇ 唐獎得主、牛津大學中國藝術與考古教授羅

森,從青銅器看見北方畜牧民族對商代的影響 ◇ 國立臺灣大學藝術史研究所講座教授謝明良,看見一件北宋汝窯瓷器上的金繕修補痕跡 ◇ 東京大學東洋文化研究所教授板倉聖哲,參與了李公麟《五馬圖》再現世間的經過 ◇ 東京大學東洋文化研究所教授塚本麿充,在奈良的雪光中,看見適合觀賞宋畫的光線 ◇ 中研院史語所兼任研究員顏娟英,看見黃土水《甘露水》的佛教美術與現代美術密碼 ◇ 中研院史語所副研究員趙金勇,在下罟坑遺址遇見一名被歷史遺忘、但土地記得的火槍手 48位學者,不受限於傳統的分類框架,從一物出發,在個人深耕的研究關懷上,為我們暢言古今。從經典絕品

到日常一物、從在地視角到世界觀點、從追索脈絡到置身歷史、從傳統收藏流傳到當代展示意識……,種種豐沛動人的物我情事,以48篇文章凝縮於此書中。 物件,與觀看物件的人,都處於變動的時空歷程之中。只要我們去觀看,物與人永遠都在建立新的關係。48位作者現身說法,以他們親身的經驗與學養,向我們展示,「觀看」中的創造性與深度,物與人之間那種種獨特又別具魅力的關係。 【設計理念說明】 本書由青年設計師徐睿紳操刀設計,在概念上將乘載了48個物件的書籍本身,也當作第49個物件來設計。書本的裝幀,經歷有多道手工製作程序。 讀者所收到的成書保留了製作過程獨一無

二的手工感,因此任一本可能從封面、封底、書背、書口,以至書腰,在外觀上都因手工製作而略有不同。

日本陶瓷史進入發燒排行的影片

超專業日本廚刀使用教學 https://smarturl.it/v337fz

今天JB Prince廚具店的現任執行長Tim Mussig教你在做菜時如何選擇合適的鍋具, 數十年來JB Prince一直是紐約專業烹飪設備的第一站,Tim在這裡分享他的專業知識,分析什麼時候、如何以及為什麼使用各種類型的鍋具來滿足你的烹飪需求。

#廚具 #鍋具 #療癒廚房

00:00 Introduction

00:23 Fry Pan 平底鍋

02:11 Saucepan 醬汁鍋

02:49 Sauté Pan 炒鍋

04:20 Saucier 圓底醬汁鍋

04:51 Rondeau 湯鍋

05:23 Skillet 煎鍋

05:55 Crepe Pan 可麗餅鍋

06:13 Wok 中式炒鍋

06:51 Carbon Steel Wok 碳鋼中式炒鍋

07:20 Nonstick Wok 不沾鍋

—

07:58 Riveted Handles 拉釘鍋把

08:58 Welded Handles 焊接鍋把

09:59 One Piece Handle 一體成型鍋把

10:32 Silicone Handles 矽利康鍋把

—

10:53 Sandwich Bottom vs. Clad Construction 三明治底 vs. Clad構造

—

12:56 Materials - Aluminum 純鋁

13:49 Materials - Stainless Steel 不鏽鋼

15:08 Materials - Carbon Steel 碳鋼

17:06 Materials - Cast Iron 鑄鐵

18:03 Materials - Cast Iron Enamel 琺瑯鑄鐵

18:53 Materials - Copper 銅

19:53 Materials - Nonstick 不沾鍋

21:43 Materials - Ceramic 陶瓷

【 其他熱門主題】

讓喜歡的事變生活!Good Job! ► http://smarturl.it/r7si6s

芭蕾舞者們的血淚史 ► http://smarturl.it/uhot5l

唐綺陽12星座深入剖析 ► http://smarturl.it/in8eqp

美容編輯正芳隨你問 ► http://smarturl.it/zf5840

口音、服裝專家拆解經典電影 ► http://smarturl.it/zcbgmf

---------------------------------------------------------------

【追蹤 VOGUE TAIWAN】

★訂閱VOGUE TAIWAN Youtube:http://smarturl.it/xbtuuy

★VOGUE TAIWAN 官網:http://www.vogue.com.tw/live/

★VOGUE TAIWAN Facebook:https://www.facebook.com/VogueTW/

★VOGUE TAIWAN Instagram:https://www.instagram.com/voguetaiwan/

★VOGUE TAIWAN LINE:https://reurl.cc/V66qNn

★美人會不會 FB社團:http://hyperurl.co/rgfitl

▷ Make sure you subscribe to my channel and hit the notification bell, so you don’t miss any of my new videos → http://smarturl.it/xbtuuy

--------------------------------------------

※關於時尚,VOGUE說了算!自從1892年第一本VOGUE在美國出版以來,至今已有122年的歷史,始終被時尚專業人士所推崇,因此榮譽為Fashion Bible時尚聖經。

--------------------------------------------

※台灣VOGUE隸屬Condé Nast Interculture Group,相關國外影片皆由國外授權提供給台灣使用,台灣VOGUE秉持服務網友,讓更多中文語系觀眾可以看到國際影片跟中文字幕,所以在此頻道分享給大家,如果喜歡我們的頻道,請訂閱我們,我們將會持續努力帶來更多優質內容。

楊文霓陶藝創作研究

為了解決日本陶瓷史 的問題,作者林義雄 這樣論述:

本研究係以台灣陶藝家楊文霓的陶藝創作為研究主題,針對楊氏陶瓷藝術形成背景、藝術觀及風格演變進行分析與探討。楊氏之陶藝作品研究,包含器物藝術、純造形表現及公共藝術陶壁等作品。研究目的如下列幾點:一、分析楊文霓的陶藝形成背景與藝術發展之關係。二、闡釋楊文霓的藝術觀。三、探討楊文霓陶藝風格的演變與特徵。 筆者運用歷史研究、風格造形研究、社會學的方法及訪問法等方法進行研究,力求完整掌握楊氏陶瓷藝術全貌與發展脈絡。研究結果發現: 楊文霓陶瓷藝術創作之形成及發展與時空環境互相關聯,如:楊父至美國講學而楊氏亦赴美求學,開啟日後陶藝創作之路。美國求學期間,受指導教授觀念啟迪與當代陶藝發展啟發,致

使「器物藝術」創作方向逐漸成形。任職故宮專職古陶瓷研究,浸瀅傳統陶瓷品種及裝飾技法,運用於陶藝作品之製作與裝飾,形成個人獨特風格。而海外陶藝家之探訪,對楊氏的陶藝創作亦有所激盪,其中日本陶藝家島岡達三的民藝創作風格與中國民間陶瓷旨趣相同,亦引發楊氏創作上的共鳴。 楊文霓的陶藝創作乃體現其藝術觀,對於藝術創作強調需回歸自己內心的世界,表現自己的特質並於作品中自然流露,並不刻意鼓吹。而對創作之實踐,強調探索和實驗才能在經驗中求得技法和新的想法並認為生命的歷練才能使藝術家的作品更成熟。楊氏對於陶瓷材質限制之於陶瓷創作之侷限,並不刻意挑戰與突破,此觀點與引領其專注於「器物藝術」創作有莫大關聯。

楊文霓的陶藝依風格特徵與形成因素為分期依據,可區分為六個時期:第一期為1970年至1974年(25─29歲),屬基本藝術學能及專業知識養成時期。第二期為1979年至1981年(34─36歲),屬嘗試創新時期。第三期為1982年至1989年(37─44歲),屬於傳統與現代觀念表現之探索嘗試時期。第四期為1992年至1995年(47─50歲),屬器物藝術表現成熟之風格自立時期。第五期為1998年至1999年(53─54歲),可謂造形設計表現之隨心所欲時期。第六期為2000年至2006年(55─61歲),屬於公共藝術創作推廣時期。 綜觀楊文霓之陶藝創作,作品融合東方陶瓷裝飾風格與西方造形

表現特徵,發展出個人自我風格特色。顯現中國陶瓷藝術之無窮發展潛力及融合西方美學思潮演繹嶄新面貌之無限可能性。而楊氏在台灣現代陶藝的發展脈絡中,扮演著引進與介紹國際陶藝資訊的角色,於現代陶藝發展具有深切之影響。並且帶領其學生成立「好陶」團體,對於南台灣陶瓷藝術的推廣不遺餘力,將現代陶藝創作觀念引入南台灣,帶動風氣之先。

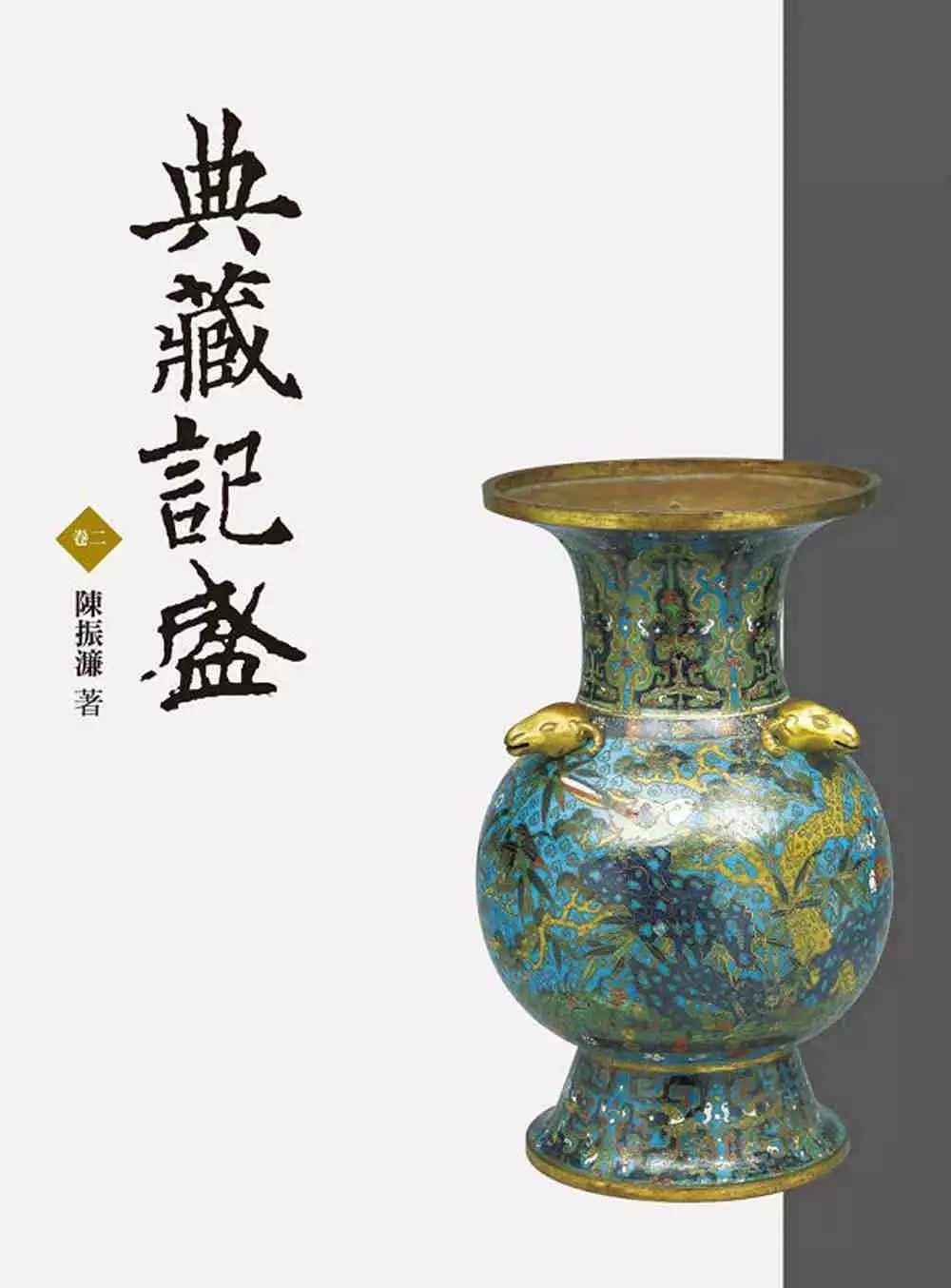

典藏記盛(卷二)

為了解決日本陶瓷史 的問題,作者陳振濂 這樣論述:

典藏在過去是怎樣的? 現階段又呈現出什麼樣式? 今後發展的可能性是什麼? 我們面對這樣一個領域,能提得出什麼樣的批判與引領? 當收藏成為一種全民的風氣時,早已不再是傳統文人士大夫的賞玩之道,而是包含著一連串行為之鏈的複合過程,具有巨大的社會性並且因大批草根愛好者的介入而煥發出強大的市場能量。從收藏到典藏,是一個從業餘愛好走向專業高端的過程。 本書聚焦話題,對「典藏研究」的價值觀、方法論做了深入的研究和精彩的論述,對相關的知識進行了系統地梳理,给予當代藝術品典藏多方位的觀照。補時議之缺失、增業界之未及,為當世典藏提出一個立足於高端、又面向普及推廣的

特定的參照視點。

日本陶瓷史的網路口碑排行榜

-

#1.陶瓷釋義:火焰之泥【史物叢刊4】 - 國立歷史博物館-出版品介紹

陶瓷史 的發展是先人智慧和科技的結合,中國瓷器的出現較之歐美整整提早了兩 ... 貿易瓷、韓國新安出土元代陶瓷器、荷據時代台灣轉出口陶瓷器以及遊日本古陶瓷之路等。 於 www.nmh.gov.tw -

#2.被日本人嘲諷之後,他研發出讓世界都為之矚目的漢光瓷 - ITW01

即使是一千多年前直接從中國接受陶瓷啓蒙的日本,在日用瓷方面也已經超過 ... 然後,他以十分傲慢的口氣告訴李遊宇:「你講的中國陶瓷史,最早是我們 ... 於 itw01.com -

#3.日本陶瓷史- 快懂百科

《日本陶瓷史》是2001年辽宁画报出版社出版的图书,作者是关涛,王玉新。 於 www.baike.com -

#4.東亞陶瓷文化史 - 課程大綱

學生在課程中將學習到陶瓷相關的基礎知識、陶瓷在生活中、社會中的角色、東亞陶瓷在世界陶瓷史中的位置、東亞陶瓷史的發展概要,以及與中國、日本、韓國陶瓷文化交流的 ... 於 nol.ntu.edu.tw -

#5.陳新上九代帶山與兵衛與「北投燒」風格的關係 - 台灣美術知識庫

明治時期之後的陶瓷史的研究一向較為缺乏,近年來日本學界才開始投入較多. 的研究,而臺灣在這方面的研究更顯不足。有關陶師的個人傳記、作品的考證、陶. 於 twfineartsarchive.ntmofa.gov.tw -

#6.蠟筆小新x Chocolate Rain萌爆現身暢遊日本6大名勝 ... - AM730

am730香港公信力第一的免費報紙玩樂蠟筆小新x Chocolate Rain萌爆現身暢遊日本6大名勝齊玩遊戲兼搶獨家精品MCP CENTRAL,MCP DISCOVERY,新都城中心2期 ... 於 www.am730.com.hk -

#7.泡麵碗泡面碗陶瓷帶蓋飯盒學生宿舍家用餐具碗筷套裝單個大號 ...

暖暖包 · iphone13 · 振興五倍台灣美食 · 疫苗防疫險 · 小米手環6 · 雙11特價 · 超取免運 · 寶可夢 · 衛生紙 · 口罩 · 美食免運 · 松下回饋20% · 史努比. 於 www.rakuten.com.tw -

#8.佛教把日本人變矮了 日本素食文化by 聽說你很棒 - Anchor

古代日本人甚至還利用牛奶做出了奶酪與醍醐。 除此之外,日本的遣唐使還從中國的唐朝將佛教帶回了日本,進一步使得日本天皇頒布了禁肉 ... 這個曾經的陶瓷之鄉怎麼了? 於 anchor.fm -

#9.陶瓷史研究:日本陶瓷發展中的八大重要時代

陶瓷史 研究:日本陶瓷發展中的八大重要時代. 2012-9-5 11:26:06 來源: 瓷庫中國 跟帖0 條; 從日本陶瓷發展的曆史上看,幾乎每一步的發展都受到中國的 ... 於 zh.wenxuecity.com -

#10.132期-宜蘭的傳統碗盤6-2 - 蘭陽博物館

這些產品主要以粗陶器為主,當然也有少數來自景德鎮的精緻品。至於日本進口的陶瓷碗盤,主要產區是歧阜縣,用船運到基隆上岸,再經火車轉運各地。由於 ... 於 www.lym.gov.tw -

#11.2021“今日中国”艺术周之“传承之路”中国清代陶瓷纹饰艺术展 ...

郭沫若先生曾用“中华向号瓷之国,瓷业高峰是此都”盛赞景德镇制瓷的历史和文化。作为闻名世界的千年瓷都,景德镇拥有2000余年的冶陶史、1000余年的官窑史、 ... 於 talk.cri.cn -

#12.日本的陶瓷烧制史比中国早?坐等被打脸吧|瓷器|陶器 - 网易

日本 的陶瓷烧制史比中国早?坐等被打脸吧,瓷器,陶器,日本,陶与瓷. 於 www.163.com -

#13.PChome商店街:台灣NO.1 網路開店平台

雙11限定特價!PChome商店街商店數超過120000家店,是台灣店家數最多的電子商務購物平台。商店街開店目前推出跨店宅配$0免運、24h快速到貨、四大超商取貨優惠等服務, ... 於 www.pcstore.com.tw -

#14.《日本名窯陶瓷圖鑑》@圖博館 - 傲骨嶙嶙

年代對照表、陶藝的門派表和近現代陶藝團體的成立和變遷圖等參考資料。(關濤王玉新《日本陶瓷史》萬卷出版社) 日本陶藝簡史. 大約在一萬年前,日本就開始制作土器 ... 於 egyedt8ks8u2u.pixnet.net -

#15.圖解日本陶瓷器入門- TAAZE 讀冊生活

圖解日本陶瓷器入門. 知識ゼロからのやきもの入門. 松井信義. 黃薇嬪. 積木文化. 9789865865054. ◇ 解讀陶瓷器基本知識與各種造型紋飾, ... 於 www.taaze.tw -

#16.7-ELEVEN推小熊維尼集點送!24款金色療癒「家居小物」好想要

4款維尼陶瓷碗,都附有可愛的湯匙,1公升大容量,能大口喝湯、吃粥、甜點。 ... 日本京都必訪「% ARABICA咖啡」純白設計融入紅磚牆,2022台北開幕. 於 www.elle.com -

#17.日本陶瓷文化之路——中朝陶瓷文化对日本的影响

1592年至1598年,日本丰臣秀吉发动了两次侵略朝鲜的战争,史称为“文禄·庆长之役”,因为战争中日本从朝鲜掠夺了大批陶工,因此这次战争也被称为“陶瓷战争” ... 於 roll.sohu.com -

#18.而中國陶瓷器史只有8千年的歷史。這是怎麼計算出來的?

附上一張教材圖。是真的嗎?我看了有點傻眼。求證。日本有歷史一萬兩千年的陶器,這是學術界公認的。中國最早的陶器是江西萬年仙人洞發現的,一萬年。 於 www.getit01.com -

#19.航向天方 十五世紀的伊斯蘭印象 - 國立故宮博物院

#繪畫 · #陶瓷 · #珍玩 · #圖書文獻 ... 於 www.npm.gov.tw -

#20.食器堂︱日本製金正陶器陶瓷史努比snoopy 靛藍色 ... - 蝦皮購物

「kata 食器堂⎼商品皆為現貨」 商品名稱:日本製金正陶器陶瓷史努比snoopy 靛藍色陶瓷系列商品尺寸: △圓盤12cm 614124 約直徑120×25mm △圓盤19cm 614131 約 ... 於 shopee.tw -

#21.貓咪陶瓷餐盤- 丼飯碗-湯碗 - 2021年10月

買高仿錶【Just-Home-日本製】日本陶瓷碗盤-陶瓷盤-日本碗-陶瓷碗-貓咪陶瓷餐 ... kata︱日本製金正陶器陶瓷史努比snoopy 靛藍色陶瓷系列陶瓷盤盤子陶瓷碗長方盤陶瓷. 於 commercialcollectionagenciesofamerica.com -

#22.台灣陶瓷發展概論 - 藝文訊息- 全球華人藝術網

橫向的發展上則受到日據時代日本近代陶瓷文化的影響甚巨。 ... 台灣日用陶器的發展歷程史相當悠久,最早為清朝乾隆 ... 《鶯歌陶瓷史》。 於 artnews.artlib.net.tw -

#23.听日本老师说日本陶瓷器史有一万二千年的历史 - 知乎

陶是陶,瓷是瓷,捏在一起什么逻辑?一、绳纹、弥生与古坟时代日本古陶主要出现在绳纹、弥生、古坟三个时期。 绳纹是日本最早的土器,也是世界上最早的土器之一。 於 www.zhihu.com -

#24.日本的中国古陶瓷研究_鉴藏知识 - 新浪收藏

这是日本陶瓷史研究最好的年代,高手云集,当时诞生的许多成果至今都难以超越。 《陶器全集》,1960年代,平凡社出版。按专题分成多册,如元、明初的青花 ... 於 collection.sina.com.cn -

#25.朝鮮陶瓷

根據矢部良明(日語:矢部良明)所著的《日本陶瓷史概述》,這種更為先進的制陶技術完全不同於日本以往野地燒陶的方法,使用轆軲(日語:轆轤) ... 於 www.wikiwand.com -

#26.六月2011 - 台灣大學東亞陶瓷文化史課程

I.大堂講課. 對歐洲貿易與藩主進獻所生產的陶瓷:伊萬里與鍋島 上課閱讀書目 關濤、王玉新編著,《日本陶瓷史》,頁121-142。 II.討論議題. 於 eastasianceramics.blogspot.com -

#27.日本陶瓷概述 - 大阪市立東洋陶磁美術館

日本陶瓷史 ... 日本陶瓷的歷史始於繩紋土器,繼之有彌生土器、古墳時代(3-7世紀)的土師器和埴輪等,土器文化由是展開。5世紀時,因自朝鮮傳入新的製陶技術,依賴高溫還原焰 ... 於 www.moco.or.jp -

#28.專題演講:日本學者的中國陶瓷史研究(免費!請提早自由...

專題演講:日本學者的中國陶瓷史研究(免費!請提早自由入座,以免向隅!) 主講:國立台灣大學藝術史研究所謝明良教授時間:2014/05/21(星期三)14:00–16:00 地點: ... 於 www.facebook.com -

#29.吉翁霸氣呈現!GUNDAM Café推出「吉翁軍牛丼專用有田燒大 ...

售價為3,520 日圓,目前可於日本萬代PB 網站與GUNDAM Café 線上商城預購. 這款「吉翁軍牛丼專用大碗公」來頭可不小,使用日本最具代表性的陶瓷「有田 ... 於 www.toy-people.com -

#30.赴日本考察茶文化文物與陶瓷借展作品

而日本在江戶時期的有田地區,首先生產出狹義定義的高溫瓷. 器,不只風靡日本全國,以伊萬里港口出口的所謂「伊萬里瓷器」,也是日本陶瓷史的. 重要里程碑。也因為如此,在 ... 於 report.nat.gov.tw -

#31.谈谈磁州窑对日本陶瓷的影响中博艺汇 - 中华博物

日本 是中国一衣带水的近邻,中日两国之间有着2000多年的科技文化交流史。日本在其物质文明与社会文化发展历程中,曾深受中国科技与文化艺术的影响。日本民族自古酷爱 ... 於 www.gg-art.com -

#32.森达也|中国青瓷对日本陶瓷的影响_同时代 - 手机搜狐网

本文旨在对日本陶瓷史、输入日本的中国青瓷情况以及龙泉窑等中国青瓷对日本陶瓷产生的影响进行简单归纳论述。 01 / 窑火初生. 於 www.sohu.com -

#33.【藝論叢書】《陶瓷手記3:陶瓷史的地平與想像》/ 謝明良 著

日本 成城大學文學博士。曾任臺灣國立故宮博物院助理研究員(1985–1991)、國立臺灣大學藝術史研究所副教授( ... 於 rocks.pixnet.net -

#34.免费下载日本陶瓷史的PDF

日本陶瓷史 PDF下载. 详细信息. 书名: 日本陶瓷史; ISBN: 9787806014509; 文件名: 日本陶瓷史.pdf; 出版日期: 2001; 页数: 240 pages; 作者: 关涛; 出版商: 辽宁画报 ... 於 cn.fumieshinosaki.xyz -

#35.[线上展]春和·万物始| 追寻日本陶瓷史的前世今生 - 手机搜狐网

追寻日本陶瓷史的前世今生. ... [线上展]春和·万物始| 追寻日本陶瓷史的前世今生. 文旅大连2020-05-11 16:46:10. 1/7. 追寻日本陶瓷史的前世今生. 分享到微信. 於 www.sohu.com -

#36.中國陶瓷史-新人首單立減十元 - 淘宝

当然来淘宝海外,淘宝当前有216件中國陶瓷史相关的商品在售。 ... 中國陶瓷史新石器時代的陶器歷史物考古中國硅酸鹽學會著文物考古研究陶瓷史的意義 ... 日本陶瓷圖典. 於 world.taobao.com -

#37.日本陶瓷史书目 - 京东图书

京东JD.COM图书频道提供日本陶瓷史所有图书列表,包括,日本陶瓷史书目、日本陶瓷史图书、小说、散文、教材、考试资料等畅销书的在线购买。 於 book.jd.com -

#38.考古证实了!浙江是中国青瓷之源、海洋开发领先之地台州一窑 ...

而更值得台州人自豪的是,这些属于浙江的考古成就中,有多项重要证明来自台州。 中国是瓷器之乡,瓷器也是中华文明瑰宝。“一部陶瓷史,半部在浙江。”浙江 ... 於 zjnews.china.com.cn -

#39.以陶瓷文化和鶯歌鎮產業為例

台灣陶瓷發展史,在民國以後可分為縱向和橫向發展,縱向以本身的原始陶瓷文. 化,直接受到中國悠久陶瓷發展影響,橫向受到日據時代的日本近代陶瓷的影響,六. 於 203.64.136.230 -

#40.日本陶瓷史(雄山閣): 1929|書誌詳細|国立国会図書館サーチ

タイトル:, 日本陶瓷史. 著者:, 今泉雄作, 小森彦次共著. 出版地:, 東京. 出版社:, 雄山閣. 出版年月日等:, 1929. 大きさ、容量等:, 589p 図版12枚; 23cm. 於 iss.ndl.go.jp -

#41.認識日本九大陶瓷之美

「陶瓷」二字,包含了陶土製作較粗獷的陶器,及以瓷土或高嶺土燒製,顏色細白而密度及硬度較高的瓷器。日本47 個都道府縣,各出產不同的陶瓷食器,且 ... 於 guide.michelin.com -

#42.臺灣美術史 - 第 127 頁 - Google 圖書結果

三、日本肥前陶瓷熱蘭遮城第三號探坑出土的九州肥前唐津燒殘片,其特徵爲「盤類器壁部位,內壁以白色化妝土刷抹波浪形複線紋飾帶,再於上方飾以銅呈色的綠彩和以鐵爲發色 ... 於 books.google.com.tw -

#43.貿易陶瓷與文化史 - 博客來

書名:貿易陶瓷與文化史,語言:繁體中文,ISBN:9789867178053,頁數:408,出版社:允晨文化,作者:謝明良,出版日期:2005/11/01,類別:藝術設計. 於 www.books.com.tw -

#44.日本古陶瓷研究在線電子圖書pdf 下載txt下載epub 下載mobi ...

日本陶瓷史 還算清晰,有自己的風格,但是對著名藏品的介紹太少,隻是對旅順博物館藏品的介紹很詳細. 評分. 草草翻過一通,不明覺厲,是以不敢隨便推薦。 於 book.xinchengonline.com -

#45.7-11金色維尼新集點全聯獨賣防彈少年暖包

首推「造型陶瓷碟2入組」及「造型陶瓷餐盤」,碟內有獨特浮雕壓紋,倒入醬油 ... 國際巧克力大賞」,來自義、法、波蘭、西班牙、比利時、日本、台灣… 於 www.cardu.com.tw -

#46.幸樂窯的陶瓷巡禮暨尋寶

如果想一邊認識日本的陶瓷史和陶瓷製作、同時深入了解日本鄉村文化獨特的一面,走一趟陶瓷窯的深度巡禮是最理想的方式。 於 japantravel.navitime.com -

#47.《日本名窯陶瓷圖鑑》@圖博館 - 嘉義旅遊

年代對照表、陶藝的門派表和近現代陶藝團體的成立和變遷圖等參考資料。(關濤王玉新《日本陶瓷史》萬卷出版社) 日本陶藝簡史. 大約在一萬年前,日本就開始制作土器 ... 於 xantohg36vtg.pixnet.net -

#48.中國陶瓷史- 維基百科,自由的百科全書

對於殷代的施釉陶,中國稱作「原始瓷器」,而日本對此一般叫做「灰釉陶器」。 原始瓷器大致出現在殷代中期的公元前1500年左右。從一同出土的青銅器的樣式來看,能夠被確實 ... 於 zh.wikipedia.org -

#49.歷史| 關於肥前| 400年沉澱的觀光景區

這座最早的古窯遺址就是唐津燒的開端,也是日本瓷器誕生的濫觴。 ... 房式登窯為特色的肥前陶瓷器,在同一時代各自出現,不久之後發生了改變日本陶瓷器史的重大事件。 於 hizen400.jp -

#50.侘寂・川|陶藝茶葉相關知識

【陶藝】日本傳承百年技術|粉引 ... 建盞與天目,日本及中國最直觀的文化差異 ... 日本的茶文化、陶瓷史體系中,建盞屬於天目的一部分。 於 www.wabisabikawa.com -

#51.陶瓷考古學者森達也2017年訪台演講紀實 - 典藏ARTouch.com

森達也曾任職日本愛知縣陶磁美術館主任學藝員、學藝課長,目前執教於日本沖繩縣立藝術大學,研究範疇包括中國陶瓷史、陶瓷考古及陶瓷東西交流等。 森達也 ... 於 artouch.com -

#52.介绍日本陶瓷有关的几本书 - 360doc个人图书馆

日本陶瓷史 是学陶艺绕不开的,介绍几本书。 一,最新的入门级《日本陶瓷器入门》. 日本陶瓷器入门. 这本是最新出版的,到处可入手。价格相对高一点。 於 www.360doc.com -

#53.全國唯一官窯推鮮沖牛肉麵專用碗美食工藝結合| 地方 - 中央社

全國唯一官窯金門陶瓷廠與在地食品業者合作,推出鮮沖牛肉麵專用碗,11日發表。業者表示,碗外壁不燙手,又能保溫,要讓消費者吃到美味、享受品味。 於 www.cna.com.tw -

#54.【WEWIN簡體書】003A43B3CD 日本古陶瓷研究 - 露天拍賣

你在找的【WEWIN簡體書】003A43B3CD 日本古陶瓷研究就在露天拍賣, ... 附錄中日韓對照年表日本古陶瓷年表日本歷史年表中日干支年表日本陶瓷史譜系圖解日本陶瓷主要窯 ... 於 www.ruten.com.tw -

#55.紅木水果盤桌面收納盒客廳干果碟木質整木擺件餐具整體木碟 ...

[現貨] 直送日本製造Peanuts Snoopy Ceramic Bowl 2 Pcs Set 13cm ... Made in Japan Blue Pink 5" Yamada 花生漫畫史路比陶瓷碗組1套2件飯碗湯碗連收納盒圓形食物 ... 於 www.carousell.com.hk -

#56.瓷帮古道:串起窑场与港口的千年古道- 城事要闻 - 东南网泉州 ...

这条承载了宋元以来绝大部分德化陶瓷外销的古道,为北宋乾德二年(964 ... 作为北宋时期修建的古官道,历代以来,包括著名旅行家马可·波罗、日本陶祖 ... 於 qz.fjsen.com -

#57.中国陶瓷对日本陶次瓦的发展自古有着强烈的影响。 - 故宫博物院

其中,中国青瓷一直是日本陶瓷生产模仿的对象,尤其是龙泉窑青瓷, ... 本文旨在对日本陶瓷史、输入日本元前一千年左右)起,历经弥生时代(公元惠器」。 於 www.dpm.org.cn -

#58.《東瀛遺珠》與日本的不解之緣

金立言博士一直致力於中國陶瓷對日本的影響的研究,與東京中央拍賣社長 ... 留學八年,研究生階段考入日本名校慶應大學美學美術史專業,專修陶瓷史, ... 於 www.chuo-auction.com -

#59.《日本陶瓷史》关涛,王玉新编著著【摘要书评在线阅读】 - 图书

《日本陶瓷史》,作者:关涛,王玉新编著著,万卷出版集团,9787806014509,品类:政治/军事>军事,以及《日本陶瓷史9787806014509关涛,王玉新编著万卷出版公司》的 ... 於 product.suning.com -

#60.小禮堂史努比日本製陶瓷碗盤組6入組(藍唐草) - PChome 24h購物

尺寸, 17 x 17 x 13 cm. 材質, 陶瓷. 授權國/ 產地, 日本/ 日本. 規格, 碗3入,盤3入. 說明, 日本YAMAKA陶瓷(藍唐草),不限制冷熱食,底部墊高隔熱,精緻盒裝,陶瓷產品均有 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#61.日本陶瓷市集盛會—益子陶器市、笠間陶炎祭 - 上下游

看重食器與看重料理同等重要的日本人,都去哪裡大採購食器呢?一年一度的黃金週即將來臨,各大陶瓷聚落莫不舉辦各式祭典,以吸引人潮添購器皿豐富家中 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#62.日本陶瓷,东京国立博物馆| HiSoUR 文化艺术历史人文

日本陶瓷 是一种陶瓷,是通过硬化和燃烧土壤制成的通用术语。陶器。 用于陶瓷的粘土包括含有二氧化硅作为主要组分的石英,该石英通过加热使其与诸如铝和钙的其他物质 ... 於 www.hisour.com -

#63.日本陶瓷史

日本陶瓷史. 2018-07-04. 陶瓷历史文化背景:大约在一万年前,日本就开始制作土器了,根据时代和式样的不同,起名为绳文土器、弥生土器。一般认为,日本最初的陶器是在 ... 於 www.icve.com.cn -

#64.103-2臺灣大學東亞陶瓷文化史部落格

關濤、王玉新編著,〈古瀨戶--日本最古老的釉陶〉,《日本陶瓷史》(瀋陽市:遼寧畫報,2001),頁61-103。 關濤、王玉新編著,〈瓷器的起源和 ... 於 1032eastasianceramics.blogspot.com -

#65.鶯歌石 - 陶藝源地

三、鶯歌的陶瓷史. 據文獻記載,鶯歌的陶瓷主產創始於清嘉慶九年(一八0五)。至於創始人為何,則有幾種不同的說法。 根據較早日據時代日本人的調查記錄,福建省泉州 ... 於 www.ceramist.com.tw -

#66.騰訊求突破中國打壓傳砸12億併日遊戲商Wake Up - 聯合新聞網

中國遊戲暨即時通訊業巨擘騰訊傳出已收購參與打造任天堂Switch遊戲機數款熱門遊戲的日本創意工作室Wake UpInte... 於 udn.com -

#67.【書籍試閱】《陶瓷修補術的文化史(修訂版)》 - 生活藝術

另外,還著重討論日本史上所謂呼繼、燒繼和金繕技藝的源流及其對殘缺美的賞鑑 ... 曾編集《中國陶瓷史論文索引1900~1994》,著作《貿易陶瓷與文化史》 ... 於 gpi.culture.tw -

#68.介绍日本陶瓷有关的几本书 - 简书

日本陶瓷史 是学陶艺绕不开的,介绍几本书。 一,最新的入门级《日本陶瓷器入门》 这本是最新出版的,到处可入手。价格相对高一点。 於 www.jianshu.com -

#69.轉寄 - 博碩士論文網

何況日本國內窯業在十七世紀以後才開始燒造瓷器製品,之前日本社會對精美瓷器的需求不得 ... 這些豐富的歷代遺留品,現在陶瓷史、社會史、文化史、貿易史、商業史等各 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#70.山川異域,風月同天:文化視角與歷史觀照下的中日陶瓷交流

前幾日,日本HSK事務局在援助湖北的防疫物資上,寫下了「山川異域,風月同天」一句, ... 中華文明同樣啟蒙了日本的陶瓷業。 ... 《日本陶瓷史》. 於 twgreatdaily.com -

#71.鶯歌陶瓷史-出版品

歷時25年田野調查訪問記錄及撰述而成,內容超過25萬字。 內容章節有概說、陶瓷的先行者瓦窯業、清代泉州磁灶陶師的開創、日本時代本地士紳的崛起、戰後外來技術者的 ... 於 e-library.ceramics.ntpc.gov.tw -

#72.日本陶瓷簡史-難得最全面的好文 - 每日頭條

彩釉陶器是在鉛釉的基礎上加入銅、鐵、白石等作呈色劑進而獲得綠色、黃色、白色等彩釉的陶器。依據迄今為止的考古發掘成果,日本最早的彩釉陶是7世紀後半 ... 於 kknews.cc -

#73.日本陶瓷歷史 陶瓷史| 陶瓷入門 | 藥師+

日本陶瓷史.日本陶瓷的歷史始於繩紋土器,繼之有彌生土器、古墳時代(3-7世紀)的土師器和埴輪等,土器文化由是展開。5世紀時,因自朝鮮傳入新的製陶技術,依賴 ...。 於 pharmacistplus.com -

#74.食藥署抽驗市售進口食品日本山藥6件標示不符規定 - 奇摩股市

有家日本陶瓷業者指出,因為訂單與生產都保持暢旺下,衡量過即使日圓貶值以及大宗物資大漲影響有限,自己才敢放手將漲價壓力宣洩出去。 於 tw.stock.yahoo.com -

#75.圖解日本陶瓷器入門 - 金石堂

書名:圖解日本陶瓷器入門,語言:中文繁體,ISBN:9789865865054,出版社:積木文化,作者:松井信義,出版日期:2013/3/12,類別:藝術設計. 於 www.kingstone.com.tw -

#76.日本陶瓷史- 王玉新编著 - Weibo

日本陶瓷史 -关涛,王玉新编著-历史| 微博-随时随地分享身边的新鲜事儿. 於 weibo.com -

#77.日本陶瓷擺飾的價格推薦第7 頁- 2021年9月| 比價比個夠BigGo

日本 陶瓷擺飾價格第7 頁推薦共2416筆商品。 ... 快搜尋「日本陶瓷擺飾」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價, ... 日本yamaka 史努比陶瓷史奴比筷架擺飾公仔. 於 biggo.com.tw -

#78.台灣陶瓷歷史

就讓我們一起來看陶瓷的發展史吧!!! 先陶時代 荷、明、清時期 日治時期 台灣光復以後 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#79.Panasonic 台灣

個人消費產品 · 雙科技直立式洗衣機 · 4K OLED 電視 · 極潤奈米水離子吹風機 · 日本製無邊框鏡面電冰箱 · 蒸氣烘烤爐 · 清淨型除濕機 · 日本製大吸力無線吸塵器 · 感恩回饋多重送. 於 www.panasonic.com -

#80.康是美X史努比推出「普普藝術風」加價購!居家生活小物史努 ...

康是美推出「史努比SNOOPY 當經典遇上藝術」加價購,推出16款居家生活、 ... SNOOPY高顏質純白鍋具三件組,陶瓷塗層鍋具,適合煎、煮、燉,可卸式把手 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#81.日本陶瓷史_12739384.pdf 250页

日本陶瓷史 _12739384.pdf,【作者】关涛,王玉新编著【形态项】240【出版项】沈阳:辽宁画报出版社,2001.10【ISBN号】7-80601-450-0【中图法分类 ... 於 max.book118.com -

#82.日本陶瓷史.ppt - 豆丁社区

日本陶瓷史.ppt ... 二战后, 著名的东方陶瓷学家小山富士夫等把越前烧列为“日本六大名窑”之一举,并将之 ... 其中,濑户市的“赤津烧” 被誉为日本六大代表性陶瓷之一。 於 m.docin.com -

#83.日本的陶藝 - 臺灣藝術教育網

這些地區在日本陶瓷史中稱之為再塗施低溫綠釉再燒一次而成。 「古案」,亦正是日後日本陶藝. 平安時代末期,由於正值我. 須惠器. 37.2cm 口徑20.9cm. 發展的重鎮。 於 ed.arte.gov.tw -

#84.陶瓷,雕塑,藝術設計,圖書影音 - MOMO

陶瓷,雕塑,藝術設計,圖書影音,陶瓷,各式雕塑,篆刻/刻印各式規格種類,與熱門品牌,優惠便宜好價格,值得推薦! ... 器物無聊(二版):與十三位日本陶藝家的一期一會. 於 www.momoshop.com.tw -

#85.日本陶瓷史 - 新书

《日本陶瓷史》作者:关涛、王玉新著,出版社:万卷出版公司,ISBN:9787806014509。强调陶瓷器物的功能效用与形式美感融合为一体,使一件陶瓷器物既是实用的, ... 於 item.kongfz.com -

#86.日本陶瓷簡史——可能是全網目前最專業的一篇 - 人人焦點

小山富士夫是日本在中國陶瓷史領域最重要的一位學者,他在日本的地位大概相當於中國的陳萬里先生,對中國青瓷下了很大的功夫。《陶瓷大系》,平凡社 ... 於 ppfocus.com -

#87.日本的中國古陶瓷研究 - 中華聯合新聞社

不久前,台灣大學藝術史研究所特聘教授謝明良在出席復旦大學舉辦的“中國古陶瓷研究:探索與思考”學術討論會上,就日本研究中國古陶瓷的歷史和現狀進行 ... 於 kph168899.blogspot.com -

#88.陶瓷史 - 中文百科知識

陶瓷史 來的;瓷器則是中國於東漢時代發明的,此後逐漸傳向東西方。 ... 到20世紀,日本瓷器生產激增,傳統陶器則多半由一些小型的私人窯廠繼續生產。 於 www.easyatm.com.tw -

#89.戶倉恆信:瀨戶物-日本陶瓷文化的精華 - 自由財經

筆者認為,理解日本的陶磁器,不必依賴「古窯」一詞並事先設想當地應有的「瀨戶物」該基於原料與技術層面切入,以即物地尊重現存史地文化才是。 (戶倉 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#90.陶瓷手記: 陶瓷史思索和操作的軌跡| 誠品線上

陶瓷手記: 陶瓷史思索和操作的軌跡:陸地考古遺址出土標本、海底沉船打撈遺物和保存 ... 發現的十七世紀日本肥前青花瓷3-6 遺留在臺灣的東南亞古陶瓷-從幾張老照片談 ... 於 www.eslite.com -

#91.日本陶瓷史- 图书- 豆瓣

日本陶瓷史 豆瓣评分:0.0 简介:《日本陶瓷史》是由辽宁画报出版社出版的。 於 m.douban.com -

#92.陶瓷史_百度百科

磁州窑在今河北省磁县,是华北大窑业中心,很受日本重视,历代都有大量的瓷器销往日本,日本人也把瓷器叫磁器,是有其原因的。 陶瓷史元朝时期. 元代入主中原九十一年,瓷 ... 於 baike.baidu.com -

#93.韓劇《現正分手中》宋慧喬×張基龍8大看點!上演離別羅曼史

上演離別羅曼史,「EXO世勳」驚喜出演 ... 最適合有在減肥、健身的妞妞們使用的「蠟筆小新陶瓷分隔餐盤」,符合「211分隔法」配置,讓大家在用餐時 ... 於 www.niusnews.com -

#94.中國陶瓷史—

中國陶瓷史— ... 唐陶瓷器. 中國(China)是瓷器(china)的母邦,是中國文化發展的主要組成部分,到唐宋 ... 出光美術館,『陶瓷的東西交流』,日本,出光美術館,1984 。 於 ms.lib.pccu.edu.tw -

#95.日本陶藝圖片大全日本陶瓷發展史向你介紹 - 壹讀

707年元明天皇即位,710年遷都平城京(奈良),先後70餘年奈良成為政治文化中心,史稱這個歷史時期為奈良時代。 日本陶器從奈良時代開始出現釉陶,其中最為 ... 於 read01.com -

#96.日本民藝陶瓷百年回望:根植民眾的美學運動,中國瓷業的革新 ...

直至今天,“民藝運動”依然深刻地影響着日本陶瓷藝術創作領域的方方面面。 中國與日本同根同源,在文化上有着高度的相似性。 ... 《日本史概觀》記載:. 於 www.gushiciku.cn -

#97.日本陶瓷史 - 中文百科全書

序言緒論一、古代的土器――繩紋與彌生時代二、須惠器三、奈良三彩和平安的綠釉器四、古瀨戶――日本最古老的釉陶五、鎌倉室町時代的古窯六、桃山的茶陶具七、“陶瓷之戰”和 ... 於 www.newton.com.tw