日治時期 台灣地圖的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳昱瑩寫的 跟著日本時代建築大師走:一次看懂百年台灣經典建築 和瞿海良,洪麗雯,戴振豐,李君琳的 圖解台灣文化 更新版都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台灣古地圖橫豎由人畫 - 自由時報也說明:2006年7月16日 — 事實上,荷蘭、日本等國及明清時期都有人橫著畫台灣,中研院助研究員翁佳音直 ... 昨天發表的「日治時期台灣都市發展地圖集」,讓地圖自己來解答。

這兩本書分別來自晨星 和易博士出版社所出版 。

佛光大學 中國文學與應用學系 簡文志所指導 簡英俊的 龜山島歷史文化之文獻敘錄與實錄 (2021),提出日治時期 台灣地圖關鍵因素是什麼,來自於文學地景、龜山島、龜山島遷村、海洋文化、宜蘭學。

而第二篇論文崑山科技大學 環境設計研究所 吳基正所指導 陳右叡的 文創及傳統產業群我關係之研究 -以迪化街的文化地圖經驗探索為例 (2021),提出因為有 文化品牌、地圖服務層次、空間邊緣化、城市文化、社會群我的重點而找出了 日治時期 台灣地圖的解答。

最後網站臺灣基本地形圖中地圖符號使用演變之研究則補充:夏忠平(1996)將臺灣地圖史分成歐殖、清代、日治三時期,以文化歷. 史地理學的觀點詮釋地圖文化意涵,藉由山形符號為觀察對象,以觀念、.

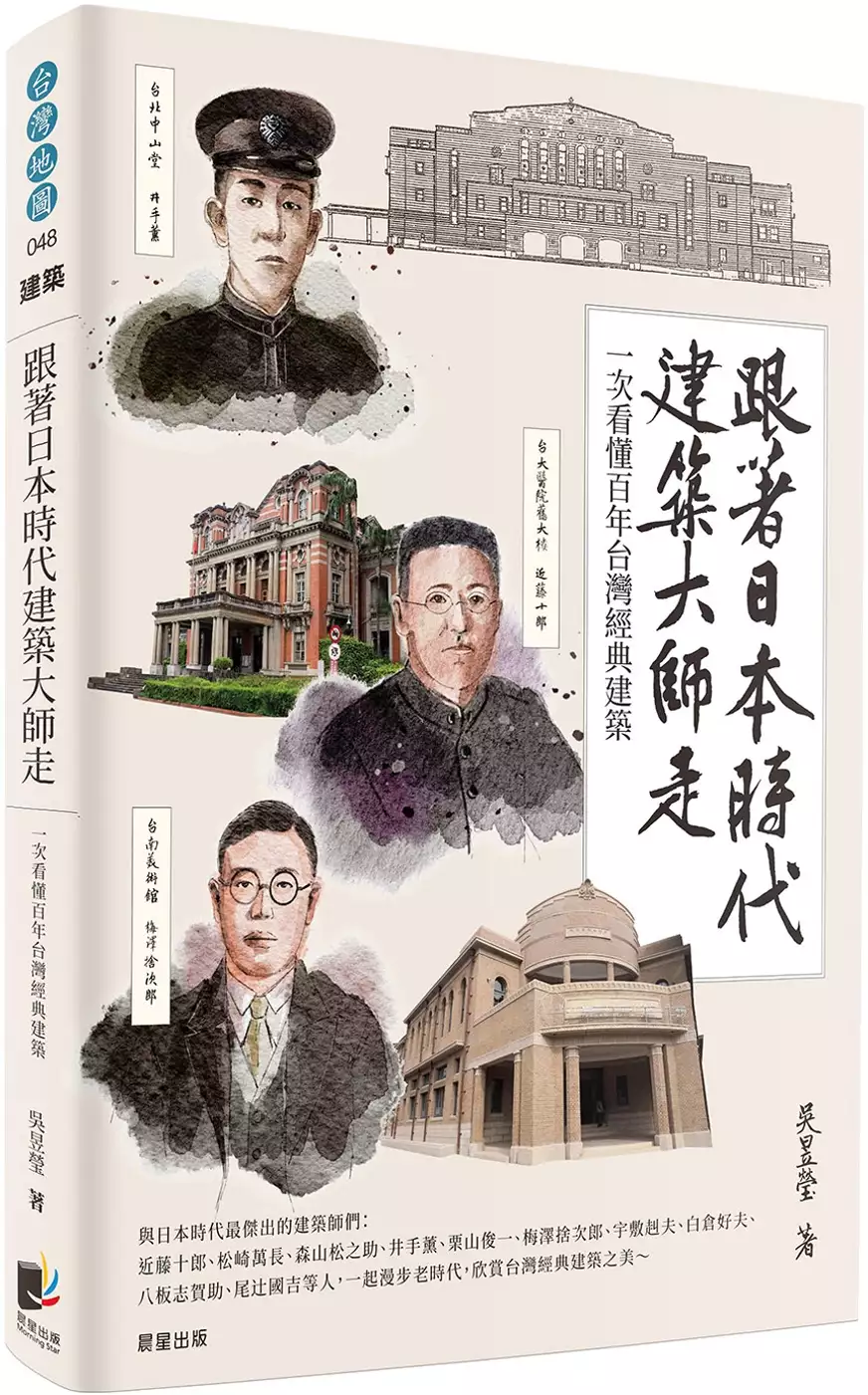

跟著日本時代建築大師走:一次看懂百年台灣經典建築

為了解決日治時期 台灣地圖 的問題,作者吳昱瑩 這樣論述:

與日本時代最傑出的建築師們:近藤十郎、松崎萬長、森山松之助、井手薰、栗山俊一、梅澤捨次郎、宇敷赳夫、白倉好夫、八板志賀助、尾辻國吉等人,一起漫步老時代,欣賞台灣經典建築之美~ 本書以日本時代建築師、技師技手為中心,台灣和洋建築歷史與地區發展為經緯,介紹日本時代在台灣具有代表性之建築師的生平事蹟、建築作品,以及為人軼事,並表列來台發展小史。使讀者更能夠認識這些已消失或保留下來的歷史建築,以及設計者的故事。 其次,以建築主題旅行的概念,遍覽建築大師的代表作,以精華鑑賞的方式巡禮,猶如這些日本建築師們親自導引讀者,一路從建築語彙細節到工法造型,看見台灣百年經典建築

與文化資產。 本書特色 1.本書以日本時代建築師、技師技手、建築教育家等人物為中心,日治時代台灣建築史為經緯,首先介紹日治時期在台灣具有代表性的十多位建築師,他們的生平事蹟、建築作品,以及為人軼事。使讀者更能夠認識這些已消失或保留下來的歷史建築,以及背後設計者的故事。第二部分則帶入建築師的重要作品,介紹其代表作的鑑賞方式,看見台灣日治時期經典建築。 2.除了以建築師經典建築為中心點之外,並以以建築主題旅遊的概念規劃,納入周邊可以循線觀賞的其他歷史建築,讓讀者有更系統性的欣賞建築。 3.以區域性路線帶入其他建築師與建築作品,欣賞景點中的各式建築語彙。

日治時期 台灣地圖進入發燒排行的影片

本集主題:女人屐痕3:台灣女性文化地標【百年女史在台灣】新書介紹

訪問總策劃:陳秀惠

內容簡介:

歷史,不應該只是「History」,

而應該也是「Her story」!

十多年前,女性文化地標還如荒漠,「女人屐痕I」開啟推動行走女路的地標旅行,讓久遠飄渺的歷史故事接地氣,如迷霧森林中的精靈,引導她鄉(herland)。現在,行走她鄉的「女人屐痕」之旅越來越夯,她鄉已在足下。這是一場重新銘刻地景的運動,讓城市的歷史記憶重建,讓台灣地圖再現女人的經驗,豐富台灣的地景。

本書紀錄曾在台灣這塊土地生活的女性面孔、身影,標示女人特別生活的地方,讓一向看不見女人的地圖,浮現女人的行腳,建立台灣的女性地景。這個概念與1970年代發展的女性主義地理學不謀而合,再現女人地表移動的經驗。

這些故事和地點如同指引台灣女性的「地標」(landmark),就像探險家通過某一區域時,為防迷失,仰賴地表獨特的地理現象作為辨識標誌。女性文化地標讓當代女性迷茫時,可以重新定位,找到方向。本書從台灣婦女歷史,翻找對台灣女性發展有開拓性的屐痕:

.日治時期台南「愛國婦人會」、90年代成立的大學女研社,以及鮮血中盛開的美麗花朵「彭婉如文教基金會」,婉如的遇難,促使婦運姐妹推動一波波的人身安全運動,催生「性侵害防治條例」法案。

.百年前「女性經濟」開拓的腳步:苗栗通霄的女兒、苑裡的媳婦洪鴦,以傳授藺草編織技藝,使得女人因為具有經濟能力,而翻轉了在家庭、社會的地位;太加古道,有泰雅族婦女曾經走過的交易屐痕,她們赤腳翻越險峻山林,揹負著Dakin藤編的揹籃,揹載鮮蔬至太平山販賣,堪稱「創造小農經濟力」的始祖。

.膽識女突破限制,影響地方、人群:林媽利帶領的「馬偕血庫女子兵團」、蔡阿信和她的清信產婆講習所、小提琴教母李淑德精彩的人生、台灣第一代美聲女高音林氏好,以及澎湖第一才女蔡旨禪設帳授徒「平權軒」,提倡女權、試圖打破「男尊女卑」的傳統。

.讓已有紀錄卻不見女人身影的地景重新定調,讓男人背後的女人現身:無怨無悔成立愛愛寮,照顧窮人街友的「台灣乞食母」施照子。

總策劃簡介:陳秀惠

行政院性平委員、台灣婦女團體全國聯合會理事長、台灣女性文化地標總策畫、文化總會副秘書長、主婦聯盟環保基金會創會董事長,策畫《女人屐痕I》、《女人屐痕Ⅱ》

龜山島歷史文化之文獻敘錄與實錄

為了解決日治時期 台灣地圖 的問題,作者簡英俊 這樣論述:

龜山島是宜蘭人的精神象徵,它有歷史生活記憶與傳說故事及特殊自然地景;2016年獲選全世界最酷12座小島之一,為台灣重要自然地景景觀文化資產。龜山島二百多年來,歷經二次大小島民遷徙,其遷徙對龜山島生活文化影響甚鉅。過去學者或文人於清治、日治時期對龜山島書寫,只著重自然地景。因日治時期前,礙於海上交通,要到龜山島實屬困難。學者、文人只能在台灣本島遙望龜山島,憑想像透過詩歌詞歌賦,書寫描述龜山島自然地景。本論文研究以龜山島在地人,對故鄉龜山島的熱愛。且長期參與龜山島社區營造工作,致力於龜山島文獻收集與整理,能重整龜山島歷史與文化。「紅水衫,臭油桶」,是當時頭城人形容龜山島民面對自然環境的艱困、質樸

生活,以及善用自然資源生活寫照。過去學者對龜山島相關研究,大都著重於自然地景及西元1974年龜山島集體遷村後,居民在仁澤新村之生活文化方面之研究。龜山島歷經二次島民遷徙,其特殊歷史文化漸行被世人所淡忘與流失。綜上,重整龜山島歷史與文化之重要性。基於龜山島耆老漸漸凋零,進行龜山島歷史與文化重整及生活記憶傳承刻不容緩。研究者以「龜山島歷史文化之文獻敘錄與實錄」為題,期能透過文獻回顧、探討官方、民間及日治學者踏勘龜山島記錄,多面向重整龜山島歷史文化。研究顯示,龜山島移民最早始於1800年。龜山島上族群有來自大陸福建、廣東及台灣本島頭城等,島民都以捕魚為業。本研究範圍從荷西、清治、馬偕、日治、民國時期

之自然地景、歷史文化切入研究。再從龜山島民集體遷村後,分析生活文化之差異。研究方法以質性研究,結合耆老訪談、田野調查,文獻探討論述進行研究,了解龜山島歷史文化形成,檢視與探討龜山島遷徙前後生活文化之差異程度,龜山島歷史與文化能有效重整與傳承。本論文分為七章。第一章「緒論」,敘述研究動機、目的,文獻回顧,前人研究成果,研究範圍及方法;第二章「龜山島自然地景與文化空間」,敘述龜山島特殊文學地景、住民來源與時間;第三章「龜山島宗教信仰與海洋生活文化」;第四章「龜山島海洋技藝與文學」,敘述龜山島漁業演變史、海洋技藝文化發展、海洋文學與漁村文化館;第五章「詩說龜山島」以詩解史,從龜山島古典詩解析龜山島歷

史文化;第六章「龜山島重大事紀、遷徙與正名」,分析龜山島遷徙對生活文化影響程度;第七章「結論」,將研究成果做成結論,提出建議作為後續學者研究龜山島歷史文化議題之參考。

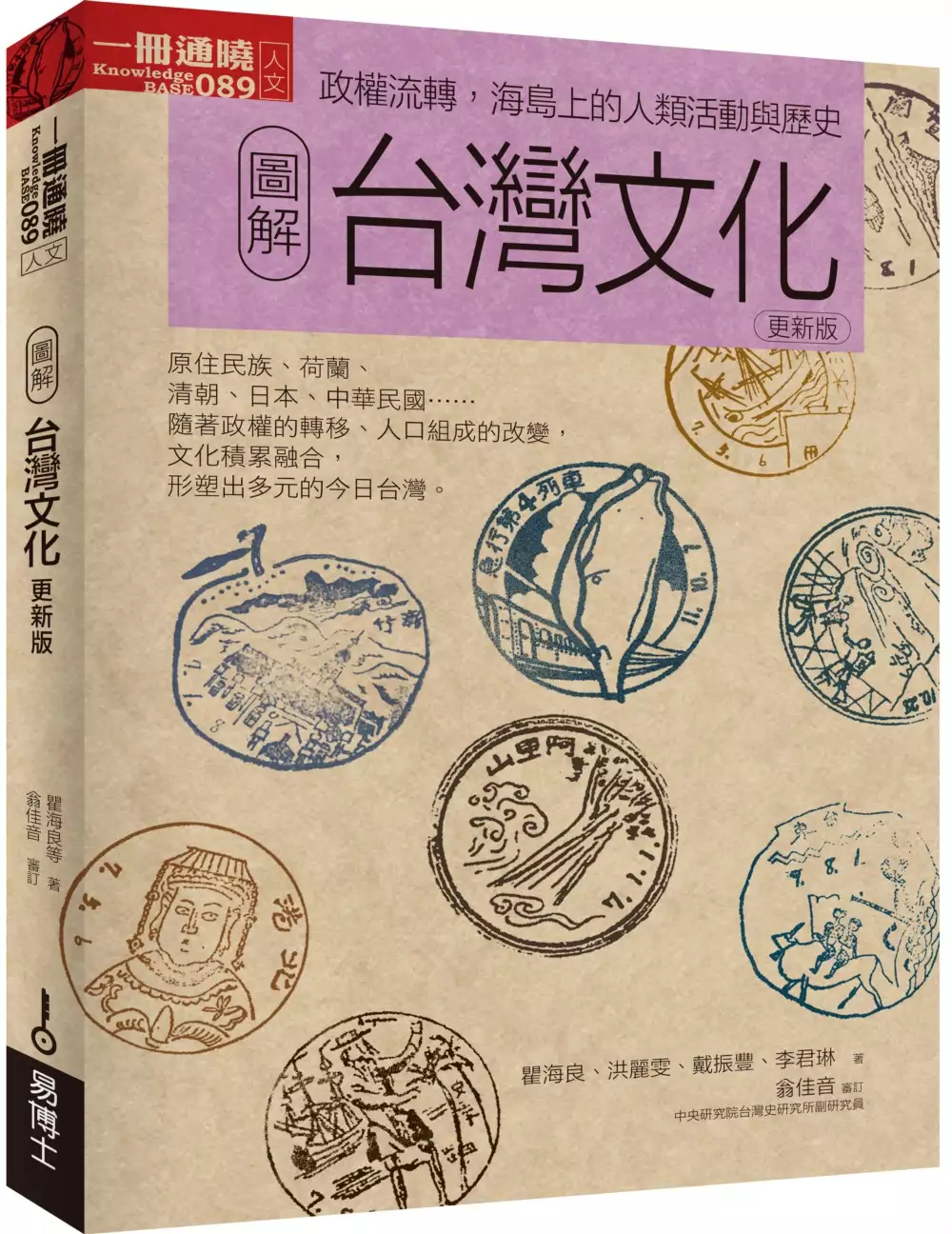

圖解台灣文化 更新版

為了解決日治時期 台灣地圖 的問題,作者瞿海良,洪麗雯,戴振豐,李君琳 這樣論述:

原住民族、荷蘭、清朝、日本、中華民國…… 隨著政權的轉移、人口組成的改變, 文化積累融合, 形塑出多元的今日台灣。 台灣這塊海島,政權從荷蘭、西班牙過渡到清朝、日本、中華民國,每個政權都或多 或少地對台灣輸入其已發展久遠的母國文化,因而在歷來政策主導下,造就出台灣鮮 明的「一時期一主要文化」特徵。不過,舊文化的延續性並未因新文化加入而完全斷 裂,新的文化亦會隨著時間流轉而內化為台灣文化的一部分,台灣文化便是在這樣的 基調下,多層次地累積融合,形成如今的性格與風貌。 本書分為八個篇章,沿著歷史脈絡具體而微地呈現各個時期一連串新文化移入、與原 有文化交融改變的過程,宏觀而具體地帶領讀者穿越

時空,走入過去的生活情境,從 大方向理解現在習以為常的台灣文化,是如何一步步從史前文化發展到今天、走向明 日未來……

文創及傳統產業群我關係之研究 -以迪化街的文化地圖經驗探索為例

為了解決日治時期 台灣地圖 的問題,作者陳右叡 這樣論述:

本研究目的在探討透過文化地圖的分析,觀察迪化街南街文創產業的發展狀況。2011年,主街藝埕系統的文創店鋪接連帶入新世代的文化創意商品產業,以復古歷史情境的1920s遊街活動成功將這條舊市街打造為著名的國際觀光熱點,也是臺北城市文化意象的代表。許多外來的文創業者陸續進駐市街合適的位置,經營各自的文化品牌產業。這樣的發展至近年,出現文創業者各自發行文化地圖行銷產業,圖中似乎有著區位的分劃;研究者即試圖以地圖權力的概念,選擇「大稻埕.大藝埕1920s散步」地圖、「南街4+1巷.小象散步地圖」兩幅地圖作為探討南街文創產業發展狀況的討論對象。研究以資料蒐集、田野調查與文獻回顧等方法,結果發現文化地圖顯

示文創業者的社群,主街以藝埕系統店鋪為主,側巷多為個體文創工作室。主街文創業者各自透過地圖繪製表現出:市街利益分配與交通條件的服務概念。市街利益分配的服務有文創與傳產之分。側巷文創工作室則是透過地圖串聯一個社群,形成被主街邊緣化的區位。在市街店屋的空間原型出現變化,過去公私領域分明的店屋空間因主街藝埕系統帶起文化商場模式,店舖經營空間進入二進及上方樓層,而出現店鋪空間的垂直化。這樣的改變顯示市街空間的公共性已經導入室內,人們觀看市街的視野出現俯視,顯示店屋私領域的開放。研究結論有四:一、 市街文化地圖顯示文創產業的區位劃分,也能見到南街現以藝埕系統為市街文創經濟骨幹,相對於側巷的個體工作室,

即使透過文化地圖連結,仍可感受側巷文創店鋪有被邊緣化的困境。二、 文化商場的經營概念導入南街是業者改變權利關係架構(俗稱:二房東),調整南街店屋空間結構因素。空間結構的調整結果是解放店屋私領域,也象徵商人文化的生活情境與記憶的消失。三、 側巷文創區位的邊緣化是地方文創社群關係的體現。而體現的結果顯示他們的品牌有自主性,不一定要跟主街一樣走高檔化。然而卻也因被邊緣化,所以容易被人潮忽略,需要更強烈的文化創想。四、 文化地圖作為探索城市文化的媒介,跟著地圖引導的店鋪經營內容,文化的商品化方式,能夠理解繪圖者的文化認同與文化想像的實踐。

想知道日治時期 台灣地圖更多一定要看下面主題

日治時期 台灣地圖的網路口碑排行榜

-

#1.臺灣日治時期地圖 - Touch Group

日治時期. 臺灣新舊地圖比對-臺灣堡圖(1898~1904) 臺灣堡圖為日本殖民政府自明治三十一年(西元1898年)九月起開始實施臺灣土地調查事業的成果之一,其主要目的是在調查 ... 於 www.touchgroup.me -

#2.日治時期-最新模範日本地圖 - 茶香書香墨香溫家書房的珍藏

最新模範日本地圖-包含關東、奥羽、中國四國、九州、台灣及琉球地方暨朝鮮地方,全本共計12張地圖,由早稻田大學出版部出版,年代雖然不詳, ... 於 grace2002.pixnet.net -

#3.台灣古地圖橫豎由人畫 - 自由時報

2006年7月16日 — 事實上,荷蘭、日本等國及明清時期都有人橫著畫台灣,中研院助研究員翁佳音直 ... 昨天發表的「日治時期台灣都市發展地圖集」,讓地圖自己來解答。 於 news.ltn.com.tw -

#4.臺灣基本地形圖中地圖符號使用演變之研究

夏忠平(1996)將臺灣地圖史分成歐殖、清代、日治三時期,以文化歷. 史地理學的觀點詮釋地圖文化意涵,藉由山形符號為觀察對象,以觀念、. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#5.地圖與遙測影像數位典藏計畫» 日治時期臺北市區工商地圖

一百年前你家是什麼模樣? · 台北市地圖| 日治時期台北地圖 · 台北市日治時期舊町名古今對照@ eTaiwan :: 痞客邦| 日治時期台北地圖 · 台灣百年歷史地圖:臺灣堡圖相關圖層| ... 於 twagoda.com -

#6.台灣的古地圖:日治時期- PChome 24h書店

台灣 的古地圖:日治時期(精裝) - 台灣史地/ 文化, 李欽賢, 9789572803134. 於 24h.pchome.com.tw -

#7.File:台灣日治時期過嶺庄地圖.png

Original file (829 × 627 pixels, file size: 467 KB, MIME type: image/png). File information. Structured data ... 於 commons.wikimedia.org -

#8.日治時期台北地圖、歷史地圖比對、台灣古地圖下載在PTT ...

日治時期 台北地圖在PTT/mobile01評價與討論, 提供歷史地圖比對、台灣古地圖下載、日治時期台北地圖就來素食蔬食資訊集合站,有最完整日治時期台北地圖體驗分享訊息. 於 vegetarian.reviewiki.com -

#9.日治地圖| 飛比價格

台灣 總督府公學校地理書附圖海報日治時期日據時代復古地圖二戰世界地圖納粹義大利日本使用影印紙 · 找同款商品 · 追蹤此商品 · 分享到. line share · facebook share ... 於 feebee.com.tw -

#10.測量臺灣: 日治時期繪製臺灣相關地圖(1895-1945) | 誠品線上

作者, 魏德文/ 高傳棋/ 林春吟/ 等. 出版社, 南天書局有限公司. 商品描述, 測量臺灣: 日治時期繪製臺灣相關地圖(1895-1945):,:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為 ... 於 www.eslite.com -

#11.國土測繪中心全球資訊網-中文網-地圖的演進

西元1895年至1945年,日治時期的地圖內容多元、豐富,包括臺灣堡圖、官有林野圖、臺灣地形圖、礦藏圖等、而從地圖上尚可看出交通路線、水利設施、地形、地貌及農作物植栽等 ... 於 www.nlsc.gov.tw -

#12.沒有人注意的百年紀念:1915年台灣全島一統格局初成

圖一:1901年的台灣地圖,紅色線是「隘勇線」,它分隔著日本完全控制之地區與原 ... 鄭安晞,《日治時期蕃地隘勇線的推進與變遷(1895-1920)》,博士 ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#13.松山、板橋、高雄… 這些臺灣地名原來是從日本來的 - ETtoday

臺灣過去曾被日本殖民統治,從部分被保留下來的日式歷史建築中,可窺見那段日治時期的影子之外,1920年全台行政區劃大調整時,有部分地名直接從日本 ... 於 www.ettoday.net -

#14.日治時期臺灣地形圖一覽:吟味地圖 - 上河文化

歷; 史; 背; 景 圖 名 比例尺 歷; 史; 背; 景 圖 名 張數及類型 歷; 史; 背; 景 圖 名 調製或測圖時間 歷; 史; 背; 景 圖 名 日治時期年代 於 www.sunriver.com.tw -

#15.臺灣原住民族歷史地圖集》的徵集與選錄(上

表1:日治時期的蕃地測量與套圖出版(資料來源:《理蕃誌稿》第1-3卷、《五萬分一蕃地地形圖》所有圖幅,本研究整理。) 年度. 測量 (方里). 於 ihc.cip.gov.tw -

#16.測量台灣: 日治時期繪製台灣相關地圖. 1895-1945 - 南天書局

國立臺灣歷史博物館典藏400餘幅日治時期臺灣相關地圖,繼2006年出版《經緯福爾摩沙─16–19世紀西方繪製臺灣相關地圖》之後,本館再推出《測量臺灣─日治時期繪製臺灣 ... 於 www.smcbook.com.tw -

#17.臺灣百年歷史地圖

本系統是運用中央研究院人社中心「地圖與遙測數位典藏計畫」所累積大量的地圖資料,結合Google地圖介面,所建立一個全新的網站服務。地形圖記載了豐富的自然與人文地理 ... 於 gissrv4.sinica.edu.tw -

#18.台史博「地圖很有事」特展!揭密日治時期空間與權力

一張地圖有多少種看法?能承載多少秘密?國立台灣歷史博物館即日起至明(107)年8月12日間在台史博展示教育大樓4樓第1特展室展出「地圖很有事:地圖的 ... 於 www.chinatimes.com -

#19.國立臺灣圖書館—日治時期臺灣地圖資料庫 - 國家發展委員會 ...

就圖的種類,可分單張地圖及歸納成類的堡圖、地形圖、蕃地地形圖、功能型地圖等。就圖的出版有原本即是以地圖方式出版,另一種是書籍之附圖。以下針對該館典藏日據時期臺灣 ... 於 across.archives.gov.tw -

#20.《台灣鳥瞰圖》從台灣頭到台灣尾,老照片與地圖對照解讀 - 遠流

《台灣鳥瞰圖》共收錄鳥瞰圖二十七張,及相關的老照片、明信片近300張、日據時期郵戳、風景戳、州徽、市徽等珍貴難得的收藏,並依當時行政區分成25個主題。 於 www.ylib.com -

#21.學習單六:利用《臺灣百年歷史地圖》「認識清水」

請(1)運用「臺灣百年歷史地圖」找出清水高中所在的位置,並(2)以線上數化的方式劃定出清水高中的範圍,以及(3)切換至「日治時期二萬分之一臺灣堡圖明治版(1898) 」,並 ... 於 www2.cshs.tc.edu.tw -

#22.臺灣日本地圖 - Chisoku

標籤: 京都, 臺灣, 圖表, 地圖, 大阪, 日本, 日本玩, 東京, 行政. 日治時期地圖:臺灣各式地形圖. 《日軍攻臺戰鬥地圖》(JMWar_1895). 於 www.botanue.me -

#23.請問哪裡有日治時期行政區地圖 - 6001 - 樂天市場

也在相當程度上影響了戰後國民政府在台灣的行政區劃詳以下ㄉ網頁http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=台灣日治時期行政區劃 ... 於 sex1014002.pixnet.net -

#24.連台北人都不知道的歷史風貌!這位英國青年畫出台灣日治時期 ...

文/ Beyonder Times. 攤開這張地圖,一棟棟拇指大的小房子、一條條細膩還有行道樹的街道…. 盤枝錯節地編織出一面你從沒見過的台北市。 於 buzzorange.com -

#25.日治地圖- 人氣推薦- 2022年5月 - 露天拍賣

{老樹皮}[庫存][85折][南天] 測量台灣: 日治時期繪製台灣相關地圖. 1895-1945 ... 品牌旗艦台灣的古地圖—日治時期[二手書_良好]1573 TAAZE讀冊生活. taaze1528. 於 www.ruten.com.tw -

#26.發現老家100年前竟是墓仔埔?中研院公開40萬張古地圖 - 風傳媒

中研院的「歷史地圖散步」系列製作團隊,結合耐人尋味的老照片、臺灣百年歷史地圖、 ... 其實是日治時期臺北最繁榮的區域,古時又稱「臺北銀座」,範圍在現今臺北車站 ... 於 www.storm.mg -

#27.不是澎湖人也砸錢當會員!PTT版主開「沿菊書店」搶救世代文化

網驚Google地圖一堆「平行台灣」神相似!澎湖蕃薯島也複製 ... 直到日治時期,才更名為「豬母水」,後來國民政府來台,又改名叫山水沙灘。 張智傑攝。 於 city.gvm.com.tw -

#28.日治時期官方出版嘅台灣地形圖- Powered by phpwind - 方舆

方舆- 台湾- 日治時期官方出版嘅台灣地形圖. ... 圖幅分割方式同台灣堡圖類似,假如按比例尺推算,一張「十萬分之一台灣地圖」涵蓋面積,相當於25 ... 於 xzqh.info -

#29.臺灣地圖史- 维基百科,自由的百科全书

台灣地圖 史可追溯自1100年(宋朝哲宗元符三年)的《古今華夷區域總要圖》。之後,被葡萄牙人「發現」並命名為福爾摩沙的台灣島,隨即在16世紀-17世紀的大航海時代各種 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#30.《蕃地地形圖》的數位人文探索 以太魯閣地區為例

繪事業,其測繪工作首次覆蓋到臺灣廣大的高山地帶,並作為日本殖民時期治 ... 本文以太魯閣地區為例,首先說明《蕃地地形圖》在日治時期地圖測繪歷程. 於 www.most.gov.tw -

#31.臺灣百年歷史地圖系統新增日治時期地質圖... - 中央研究院 ...

臺灣百年歷史地圖系統新增日治時期地質圖http://gis.rchss.sinica.edu.tw/mapdap/?p=8731. 於 www.facebook.com -

#32.職業明細圖、 火災保險地圖探索城市空間演變 - 臺北市首座

(中華民國地圖學會常務理事、臺灣地理資訊學會理事). 臺北市地政局地政講堂. 2. 簡報大綱. ○ 中央研究院地理資訊資數位典藏. ○ 日治時期大比例城市地圖. ➢ 地籍圖. 於 www-ws.gov.taipei -

#33.【分享】臺灣百年歷史地圖,地圖套疊帶你穿越近百年的台灣

第四步:當我們把透明度調整成49% 時,古地圖會變透明化,底層的Google Map 出現了。 第五步:可別以為這個網站只收藏百年或日治時期的地圖,以「台灣百年 ... 於 3c.yipee.cc -

#34.現貨】『日治時期台灣鐵道』布見不散~布地圖/台灣製造 ...

【TRC台灣鐵道故事館/現貨】『日治時期台灣鐵道』布見不散~布地圖/台灣製造/鐵道迷珍藏文創紀念品/11622010. ☀ 讓火車貼近你的生活❤ ☀ 復刻台灣舊鐵道地圖、 ... 於 www.pcstore.com.tw -

#35.臺南為何圓環多?翻開《臺南歷史地圖散步》找原因 - 國家地理 ...

其實,這是日治時期仿效巴黎凱旋門而設計,透過放射狀的道路, ... 《臺南歷史地圖散步》主編李佳卉說明,根據1895 年日軍來臺的紀錄,當時臺灣的家屋 ... 於 www.natgeomedia.com -

#36.日治時期台灣地圖資料庫~感動公開中 - G-contents@NDHU

日治時期台灣地圖 資料庫~感動公開中. image · http://192.192.13.178/cgi-bin/gfb3/graph.cgi?o=dgraph. 以下是台史博黃清琦的評述,提供各位參考。 於 chnlnkuo.blogspot.com -

#37.台灣百年歷史地圖現況對照 - 平凡的幸福

中央研究院的地理資訊科學研究專題中心,利用Google的地圖,結合台灣百年來 ... 年日治時期繪製的台南市街圖,右方就會在台南市的Google地圖上重疊舊 ... 於 blog.twtnn.com -

#38.地圖海報 - 台灣e店

古地圖海報/ 1884年法軍侵台時期LE SECTEUR SUD LE FORT TAMSUI (A3) · 古地圖海報/ 1884年法軍 ... 日治時期(1895-1945)繪葉書【臺灣風景明信片】花蓮港廳臺東廳卷 於 www.taiouan.com.tw -

#39.從古地圖認識我們的臺灣建構原住民族歷史 - 文化部

文化部所屬國立臺灣史前文化博物館3月16日(三)下午14:30~16:30配合 ... 會製相關地圖》、《測量台灣-日治時期測繪台灣相關地圖》、《竹塹古地圖 ... 於 www.moc.gov.tw -

#40.日治時期大比例尺城市地圖 - 北投散步

中研院人社中心進一步針對台灣主要城市,建立大比例尺之歷史地圖系統。地圖對文化資產來說能夠有效掌握空間,也對文化資產的調查有幫助,每個領域的人 ... 於 beitouwalking.tnua.edu.tw -

#41.從日治時期軍民合用飛行場,到今日東部飛航與觀光的重要門戶 ...

90年行政院核定日本包機可降落花蓮機場,花蓮航空站成為台灣第一個開辦國際航線的乙種航空站,同年10月,華信航空首航花蓮至日本宮崎,開啟花蓮機場 ... 於 www.thenewslens.com -

#42.日治時期臺灣都市發展地圖集-國家圖書館-送存精選

日本自1895年佔據臺灣,其政策是「以圖統地、以地治人」的政策來殖民臺灣,陸地測量部臨時測圖部自5月30日登陸臺灣北部,立即展開地圖的測量。 日本統治五十年間共公布了74 ... 於 www.ncl.edu.tw -

#43.日治時代的百年老地圖《臺灣堡圖》如何幫你找到古道舊路 ...

《臺灣堡圖》是1898~1904年 台灣 土地調查的 地圖 記錄, 是 台灣 有史以來, 第一次以土圖完整的呈現 台灣 土地的面貌。現在中研院GIS中心將《臺灣堡圖》 ... 於 www.youtube.com -

#44.7 個歷史地圖資料庫網站,免費繪製、下載各年代歷史地圖

而我在電腦玩物也介紹過許多特殊的「地圖工具」,可以幫助我們繪製特殊 ... 結合了台灣現代地圖,以及日治時代地圖,製作出一個可以快速對照台灣各地 ... 於 www.playpcesor.com -

#45.日治地形圖簡介,和台灣百年歷史地圖線上數化 - 地理人車庫

1920年首任文官總督田建治郎為推動「內地延長主義」而進行行政區劃改革,將清治時期的堡里街庄整併為5州2廳,並大量更改地名。大正版台灣堡圖是以明治版 ... 於 geographersgarage.blogspot.com -

#46.台灣的古地圖—日治時期 - 讀書共和國

台灣 的古地圖—日治時期. 出版品牌:遠足文化. 作者:李欽賢、金炫辰. ISBN:9789572803134. 出版日期:2002 ... 於 www.bookrep.com.tw -

#47.隱藏地圖中的日治台灣真相by 陸傳傑 - Goodreads

隱藏地圖中的日治台灣真相book. Read reviews from world's largest community for readers. 精選87幅地圖,讓你輕鬆看懂日本統治台灣51年的真情實況 ... 於 www.goodreads.com -

#48.台灣歷史文化地圖| 你不知道的歷史故事-2022年2月

日治時期地圖. 台灣島全圖明治41年8月旗山設蕃薯寮廳. 日治時期,台灣總督府臨時土地調查局及陸地測量部負責製圖,當時流行收藏式的鳥瞰圖。其後又有堡圖(比例尺二萬分 ... 於 historyslice.com -

#49.地理資訊數位典藏

1900年代台北圓山、劍潭的古地圖(台灣堡圖)續從1895年開始騖台灣開始有經過現代科學測 ... 苴清初繪製的台灣輿圖到日治時苔的 ... 日治時代稱為明治橋;現今的劍潭荐. 於 ejournal.stpi.narl.org.tw -

#50.日治時期台灣文學專題研究 - 成功大學郵件信箱

本課程將摒棄的一定的歷史成見,將日治時期的心、舊文學視為一個整體,由乙未割台前後談起,先探究日本殖民主義如何透過文、野二元對立文明開化論述,建構台灣人從的 ... 於 class-qry.acad.ncku.edu.tw -

#51.日治時期地圖

台灣 島全圖 明治41年8月 旗山設蕃薯寮廳. 日治時期,台灣總督府臨時土地調查局及陸地測量部負責製圖,當時流行收藏式的鳥瞰圖。其後又有堡圖(比例尺二萬分之一)的 ... 於 www.banana.url.tw -

#52.日治時期-(民國16(1927)) | 台灣製糖工廠百年文史地圖The ...

從地圖認識歷史,體驗大環境的微變遷,探索文化演替的脈絡,重建土地倫理新關係。 logo. Main menu. 於 map.net.tw -

#53.日治時期臺北市1/25000地圖 - | 開放博物館

典藏與管理. 數位物件典藏者: 中央研究院數位文化中心 ; 其他內容描述. 出處: 山本三生等編。《日本地理大系第十一卷臺灣篇》。東京:山本三生發行、凸版印刷株式會社本所分 ... 於 openmuseum.tw -

#54.【書訊】臺灣堡圖 - 健行筆記

日治 臺灣最浩大地圖工程,臺灣史上獨一無二文化瑰寶 ... 明治三十一年(1898),雄心勃勃的臺灣總督府為規劃建設帝國新版圖,遂設立「臨時臺灣土地調查局」 ... 於 hiking.biji.co -

#55.城市大改造 日治時期新竹市都市計畫的實施

由日治末期的新竹市地圖可以看出,新竹城市由清代竹塹城(紅色範圍)向外擴張,尤其是東北方向新竹州廳形成的新興行政區域。 資料來源:底圖為美軍繪製臺灣城市地圖, ... 於 140.112.105.19 -

#56.測繪國土,鳥瞰臺灣:日治時期的地圖繪製 - 故事StoryStudio

日治時期 的臺灣地圖,有官方主導測繪供施政用的地形圖、主題圖,到了1930 年代,也興起觀光旅遊用的鳥瞰圖、旅遊圖等,但無論何種地圖,都蘊藏著製圖者 ... 於 storystudio.tw -

#57.台灣的古地圖—日治時期- TAAZE 讀冊生活

內容簡介. 日治時期的台灣地圖,不僅在畫風上由中國的山水畫變成日本的浮世繪,由於飛行器的運用,人們終於得見大地的全貌,一種日式風格的「鳥瞰圖」應運而生,台灣的地圖 ... 於 www.taaze.tw -

#58.翻開古地圖台灣原來是個百變神秘島| 文化+ | 中央社CNA

在GPS科技應用發達的今天,古地圖已經失去地圖最重要的標示距離、地理功能, ... 台博館擁有3件《康熙台灣輿圖》版本,全是接收日治時期台灣總督府 ... 於 www.cna.com.tw -

#59.都市地圖集-- 臺灣-- 日據時期(1895-1945) - 圖書館館藏資料 ...

日治時期 臺灣都市發展地圖集[地圖] =Atlas of the development of Taiwan cities, 1895-1945 · 作者: 黃武達 · 出版: 臺北市:南投市: 南天書局;國史館臺灣文獻館2006[民95]. 於 203.64.5.158 -

#60.日治時期的台灣地圖@ 時空旅人 - 隨意窩

日治時期 是指臺灣在1895年至1945年間由日本統治的時期, 於臺灣歷史上又稱為日本時代、日治時代、日據時代或日本殖民統治時期。 清光緒廿年(明治廿七年,1894), ... 於 blog.xuite.net -

#61.日治時期臺灣行政區域沿革- 資料集 - depositar

日治時期 臺灣行政區域沿革 ... 於十一月十一日以府令第六十六號公布廳之位置及管轄區域。 ... 產製者, 中央研究院人社中心GIS專題中心:台灣歷史文化地圖. 於 data.depositar.io -

#62.淺談臺灣今昔地圖與歷史航照在中學地理資訊教育的意義

台灣 現代製圖. 的濫觴,可從日治時期的土地測量事業講起,這些科學化的製圖工作,從鄰里街廓到都市城鄉;從離. 島暗礁到高山峰頂,將台灣的每個角落完整記錄在不同主題的 ... 於 faculty.ndhu.edu.tw -

#63.歷史圖資及空間資料分析運用 - HackMD

【日治時期的地圖】. 歷經三角測量、水準點測量、地形測量與製圖作業等四階段,日治時期得以繪製出較為精準的地圖。日治時期原住民地區重要的基本圖包含了:. 臨時台灣 ... 於 hackmd.io -

#64.台灣地圖史 - 中文百科知識

歷經中國清朝和日治時期的統治下,台灣地圖以各種樣貌顯示,也因技術純熟,各種台灣高比例地圖陸續出版。不過因戒嚴因素,進入中華民國時期之後,台灣大 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#65.日治時期期刊影像系統地圖資料庫

將本館已拍攝成微捲之現行館藏孤本(絕版)日文舊籍圖書資料及報紙進行數位化典藏與利用。 資料內容: 為清代與日治時期的地圖資料。 備註: [備註]為「館藏日文臺灣資料 ... 於 husscat.hss.ntu.edu.tw -

#66.台灣歷史/內容/台灣歷史地圖- 维基教科书,自由的教学读本

本頁向展現了與台灣歷史相關的地圖,以供讀者參考。 目录. 1 史前時期; 2 國際競爭時期. 2.1 荷治時期; 2.2 西治時期. 3 明鄭時期; 4 清治時期; 5 日治時期 ... 於 zh.m.wikibooks.org -

#67.楊梅埔心故事館開幕保留日治時期茶產地歷史 - beanfun!

台灣 茶葉學會理事長黃謄鋒指出,未來埔心故事館將分為兩大區塊來經營,歷史建築物將以展示與展覽為主,分為埔心地方文化、歷史建物風貌及茶產業等3個展區,開幕期間也將 ... 於 beanfun.com -

#68.日治二萬分之一台灣堡圖明 - Castagne

台灣 百年歷史地圖中針對特定圖層支援無段放大功能。 其實不管是法華寺還是竹溪寺,其周圍都是墓地,甚至到了日治時期也還是一樣。 1898日治時期二萬分 ... 於 castagne.ch -

#69.臺灣堡圖- 翰林雲端學院

完成於日治時期。 屬於古地圖。 是全世界唯一同時結合土地調查、地籍測量與地形測量成果的地圖,也是溯源清代以及日治初期臺灣地方行政疆界、地名與聚落空間的重要途徑 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#70.日據時代臺灣行政區域的演變 - Tony的自然人文旅記

較值得一提的是,日本殖民政府從明治31年開始全島土地丈量,於明治37年(1904年)完成, 共繪製了四百六十六張地圖,稱為《臺灣堡圖》(註2),就是在「二十廳」 時期完成 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#71.日治時期台灣總督府所轄各州廳郡街庄「大字」一覽表

日治時期. 行政區. 面積. (平方公里). 今行政區域. 備註. 台北州. 4,528.7. 台北市、台北縣、宜蘭縣、基隆市. 含台北市. 新竹州. 4,570.0. 於 www.landagent.com.tw -

#72.日治時期期刊影像系統 - 國立臺灣圖書館

本館典藏之日治時期期刊約三百餘種,內容包羅萬象,題材多元。日治時期總督府在臺推行新式教育,館藏《臺灣教育會雜誌》(後易名《臺灣教育》)及地方教育會會報等可 ... 於 stfj.ntl.edu.tw -

#73.日治時期地圖曝光這裡最引人矚目 - 愛傳媒

其實日治時期的軍事建築也很有特色,例如步兵第一聯隊的永久兵營,完工於明治36、西元1903年,設計採用東南亞常見的「陽台樣式」,當時《台灣日日新報》 ... 於 www.i-media.tw -

#74.日據時代臺灣地圖 - Buuchau

日治時期地圖 :臺灣各式地形圖. 《日軍攻臺戰鬥地圖》(JMWar_1895). 《臺灣二萬分一圖》(JM20K_1895). 《臺灣堡圖(明治版)》(JM20K_1904). 於 www.buuchau-chau.me -

#75.台灣古地圖

台灣 古地圖. 荷西統治時期 · 明鄭及清治時期 · 日據時期 ... 圖一:這是一份地圖手稿,詳細繪出淡水河周圍海岸及台灣多山的內地,從看似源頭的地方順流而下,可發現工廠, ... 於 163.28.10.78 -

#76.想知道一百年前你家的模樣?跟著臺北、臺中歷史地圖散步走起!

其實是日治時期臺北最繁榮的區域,古時又稱「臺北銀座」,範圍在現今臺北車站附近的衡陽路、博愛路、寶慶路一帶。 臺北館前路、衡陽路的老照片、與現今Google 地圖街景 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#77.日治時期繪製台灣相關地圖. 1895-1945 | 天瓏網路書店

書名:測量台灣:日治時期繪製台灣相關地圖. 1895-1945,ISBN:9576387027,作者:魏德文、高傳棋、林春吟、黃清琦,出版社:南天書局,出版日期:2007-12-31. 於 www.tenlong.com.tw -

#78.臺灣地圖史

其中多幅地圖,更成為荷蘭與西班牙統治台灣的重要參考依據。 歷經清政府設省和日治時期的殖民統治下,台灣地圖以各種樣貌顯示,也因技術純熟,各種台灣 ... 於 www.wikiwand.com -

#79.現實與想像的紙上交會!從古地圖的經緯探索台灣

例如日治時期,為了發展觀光事業,臺灣總督府出版了許多介紹台灣景點、特產及交通等資訊的觀光地圖,《臺灣案內圖繪》便以生動活潑的手繪圖例,將台灣島上與四周海域等 ... 於 tlife.thsrc.com.tw -

#80.二戰謎圖:日治後期(1924-1945)臺灣五萬分一地形圖再考

然而,這套地形圖自1924年開始測量至日本戰敗為止,一再的更新補測,使其成為日治時期測繪期間最長的一套地形圖。再加上二次大戰的戰事影響,使地圖版本更趨複雜,以致 ... 於 lawdata.com.tw -

#81.歷史學系- 活動報導 - 東吳大學

至於日治時期的地圖,因日本政府設有「陸地測量部臨時測圖部」,並且在1898年臨時台灣土地調查局後藤新平的領導下,以科學的方法繪製地圖,較為精確, ... 於 web-ch.scu.edu.tw -

#82.主題圖查詢 - 台灣歷史文化地圖

ra02, 地名, 荷西時期, 《大臺北古地圖》新繪, 1654年大臺北古地圖地名 ... rd01-1, 數化地圖, 日治時期, 臺灣堡圖(明治版), 明治三十八年(1904)臺灣堡圖註記項目. 於 thcts.ascc.net -

#83.日治時期台北地圖

上述地圖引用時,請註明出處:「 中央研究院地理資訊術數位典藏計畫」。. 山本三生等編。《日本地理大系第十一卷臺灣篇》。 ... 日治之前,人民平日民生用品 ... 於 zanotti-creative-music.it -

#84.日治時期地圖曝光這裡最引人矚目 - LINE TODAY

二次大戰後日本撤出台灣,許多軍事基地都由國防部接收,成為軍事管制地區,幾十年後解除管制,外界才發現很多原本日治時期的軍事設施都遭到改建或拆除, ... 於 today.line.me -

#85.突顯自己是「漢」/台灣第一張古地圖1625年,荷蘭占有大員的 ...

臺灣堡圖/古地圖/台灣地圖/7 萬幅全球罕有高清古地圖免費下載/「漢番雜處」說別人 ... 由於此圖原件繪製於絹布上,因年代久遠已有色彩脫落的情況,現與日治時期複製的 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#86.Airiti Library華藝線上圖書館_日治時期臺灣地質圖之製作沿革

日治時期 臺灣地質圖之製作沿革. The History of Geological Maps in Taiwan under Japanese Colonial Rule Period. 林春吟 ; 陳昱菖. 地圖: 中華民國地圖學會會刊; ... 於 www.airitilibrary.com -

#87.(二手書)台灣的古地圖—日治時期 - 超級商城

出版日期:2002-12-10 ISBN/ISSN:9572803131 作者:李欽賢、金炫辰. 於 tw.mall.yahoo.com -

#88.測量臺灣:日治時期繪製臺灣相關地圖1895-1945 - 聚珍臺灣

測量臺灣:日治時期繪製臺灣相關地圖1895-1945. 內容簡介. 1895年臺灣割讓予日本,這是臺灣歷史上重大的轉折點。日本人在統治臺灣的五十年間(1895–1945)測繪了許多 ... 於 www.gjtaiwan.com -

#89.臺中歷史地圖散步 - momo購物網

結合免費APP「臺中歷史地圖」,掃描書中景點所附二維條碼,老照片與現代街景 ... 從臺中移民分布、建省城始末,日治時期第一座都市計畫與公共建設的 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#90.台灣的古地圖—日治時期 - 博客來

日治時期 的台灣地圖,不僅在畫風上由中國的山水畫變成日本的浮世繪,由於飛行器的運用,人們終於得見大地的全貌,一種日式風格的「鳥瞰圖」應運而生,台灣的地圖也因此 ... 於 www.books.com.tw -

#91.測量臺灣:日治的價格推薦- 2022年5月| 比價比個夠BigGo

二手書博民逛書店《測量臺灣: 日治時期繪製臺灣相關地圖(1895-1945)》 R2Y ISBN:9576387027 · $3,400. 價格持平. Yahoo奇摩超級商城博民逛書店 · 測量臺灣:日治時期 ... 於 biggo.com.tw -

#92.3.日治時期台灣地圖的演變- 吉隆坡臺灣學校教育資源站

3.日治時期台灣地圖的演變 ... 繪製時間是1895 年1 月,甲午戰爭雖已結束但台灣尚未割讓給日本,所以本圖也顯示了日本早就想要佔領台灣,。這張由英國海軍大尉約翰原著,謙堂 ... 於 sites.google.com -

#93.台灣總督府公學校地理書附圖海報日治時期日據時代復古 ...

A3大小的全彩復刻海報!懷舊復古風味有趣的是上面不但清楚講述日本貿易與簽約國狀態,更有滿洲國、納粹德國、法西斯義大利等國國旗!大家可以注意中華民國也被稱 ... 於 shopee.tw -

#94.台灣百年歷史地圖系統介紹 - 中央研究院數位典藏

從日治五萬分一地形圖中,可以看到如新高山(玉山)、奇萊山、日據時期山區沿線上各警官駐在所之位置,或是嘗試尋找八通關越嶺道的路線,對於台灣文史、區域發展等研究,提供 ... 於 sinica.digitalarchives.tw -

#95.日治時期地圖

1895年,日清簽訂馬關條約後,隸屬日本參謀本部的陸地測量部,即成立臨時測圖部,並派遣大批成員隨近衛師團來台。. 亦即明治29 年(1896 年) 的五萬分一台灣地圖(85 幅)、 ... 於 masseriacantore.it -

#96.2 臺灣歷史上第一部有比例尺的地圖,成圖於西元1904年

2 臺灣歷史上第一部有比例尺的地圖,成圖於西元1904年,是為配合日治時期總督府土地調查而繪製的地圖, 此地圖是: (A)皇輿全覽圖 (B)臺灣輿圖 (C)臺灣堡圖 於 yamol.tw -

#97.日治時代二萬五千分之一臺灣地形圖(使用手冊) - 典藏網

臺灣地形圖地圖係「大日本帝國陸地測量部」從1923起,以五年的時間所調製出來總數177張的地形圖。本書為1998年複刻版臺灣地形圖的使用手冊。 於 collections.nmth.gov.tw