時空造句的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦藍偉瑩寫的 提問力:啟動探究思考的關鍵 和楊曉菁的 打開古人的內心小劇場:十五篇核心古文,透視古人這樣想、那樣寫的萬千糾結!都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自親子天下 和聯經出版公司所出版 。

國立臺中教育大學 教師專業碩士學位學程 黃寶園所指導 林昀萱的 共同學習法提升國小六年級學生媒體素養之行動研究 (2021),提出時空造句關鍵因素是什麼,來自於共同學習法、媒體素養教育、合作學習、行動研究。

而第二篇論文國立中興大學 國家政策與公共事務研究所 袁鶴齡所指導 蔡雅婷的 臺灣慢城之經營與發展—以嘉義大林與苗栗南庄為例 (2020),提出因為有 慢城、大林、南庄、地方行銷、行銷策略的重點而找出了 時空造句的解答。

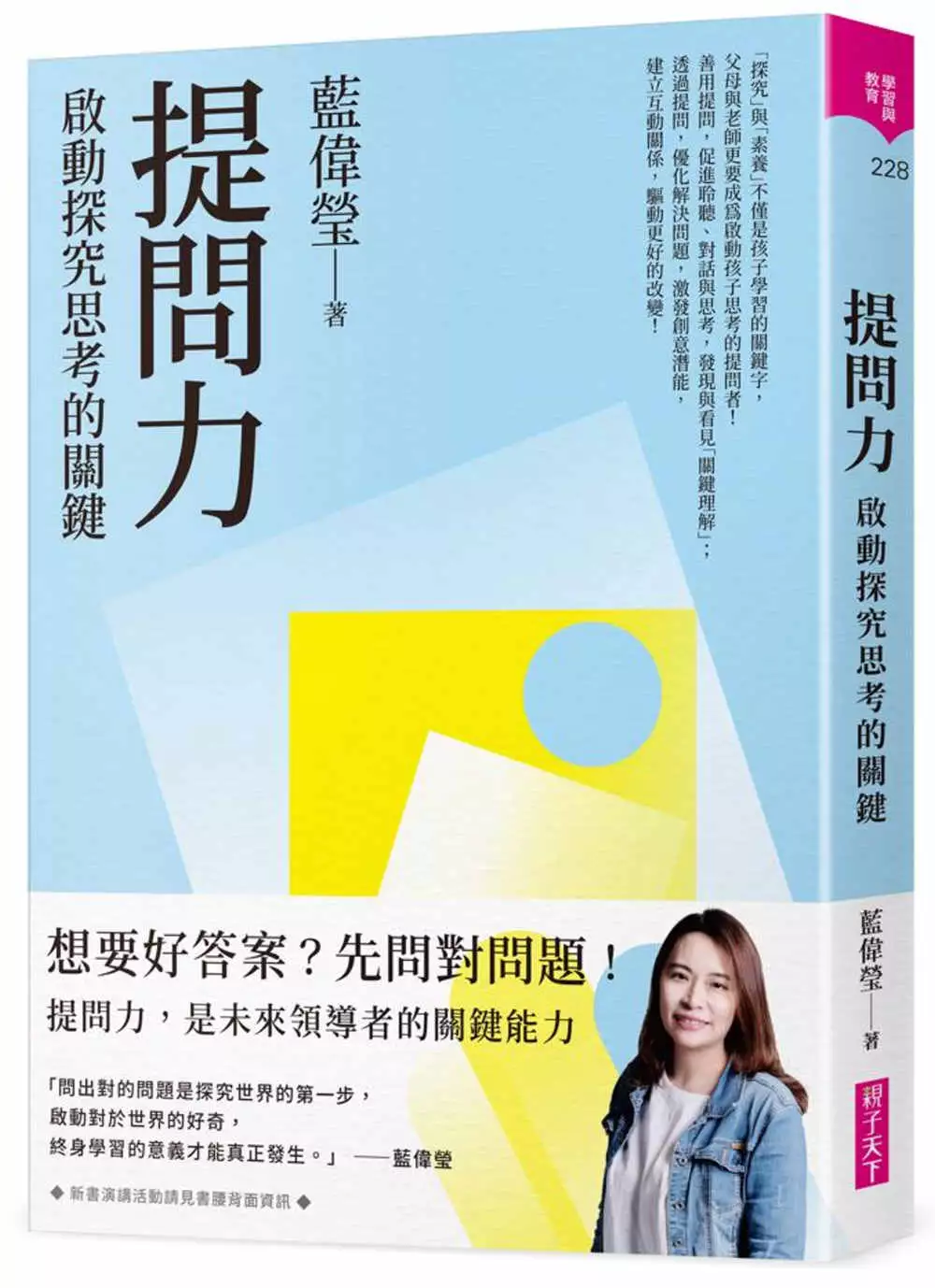

提問力:啟動探究思考的關鍵

為了解決時空造句 的問題,作者藍偉瑩 這樣論述:

藍偉瑩老師繼暢銷作品《教學力》後又一力作 所有教學者、學習者及家長,無法忽視且需刻意練習的《提問力》 「探究」與「素養」不僅是孩子學習的關鍵字, 父母與老師更要成為啟動孩子思考的提問者! 善用提問,促進聆聽、對話與思考,發現與看見「關鍵理解」, 透過提問,優化解決問題,激發創意潛能,建立互動關係,驅動更好的改變! 美國教育學家杜威(John Dewey)提醒: 「傳統上既定的講課特徵,是由教師提出問題,讓學生解答。 但這種提問常常以取得答案為滿足,而不是引起疑難,由師生共同討論。」 超過25年教學資歷,長年投入客製化師資培育的偉瑩老師,累積了上百場教學

工作坊的帶領能量, 8年來更是踏遍全台縣市,是第一線學校與教師長期且深度的陪伴者。 從培養教師優質教學力的初衷出發,這次更聚焦探究「提問」的本質: 不僅從教育哲學的思維源頭,爬梳提問的內涵(WHY)、提問需求的情境(WHAT), 更深入討論提問歷程的關鍵(HOW)以及提問實踐的場域(WHEN & WHO), 是資深教育工作者與師資培育者,針對教育與教養現場的「提問力」深刻體悟之作—— ★如何創造有益學習發生的課堂? ★如何激發師生共構的精彩對話? ★「發現」與「驗證」脈絡的提問,有何不同? ★孩子的提問過於發散,怎麼改善? ★4種NG提問陷阱,

怎麼避免? ★如何透過7個問題,確認孩子是否已經掌握「關鍵理解」? ★我們的提問用語是否足夠「中性」以促進孩子思考? ★如何透過提問,讓學生成為會思考且自律主動的人? ★身為教師社群領導者,如何促進對話與反思? ★ 如何透過聆聽與溝通,使團隊產生有意義的互動? ★如何促進親子間有愛無礙的溝通?家長如何提問運用於日常生活之中? 就從《提問力》這本書開始,跟著偉瑩老師, 大人和孩子一起練習,把思考的天性轉為更好的思考習慣: →大人善用提問力,成為更好的引導促進者、課堂設計者,以及組織領導者。 →孩子學習提問力,發展探索世界的另一雙眼睛,培養嚴謹的思考與

判斷力。 從「提問」的目的、脈絡、類型、方法與語言,幫助讀者掌握「提問」的關鍵, 並將「提問」有效應用在親子教養、學校學習與領導共好三大領域中。 因為,偉瑩老師深信: 提問,可引導自己及他人「看見並反思」隱藏於現象背後的意義。 能夠提問的人,才能成為真正的知識探索者; 能夠反思的人,才能成為真正的社會參與者。 誰適合閱讀《提問力》? 1.適合教師閱讀:透過提問,重新思考課程設計,審慎決定課堂中的提問設計和次序安排,有效串連學生思考,激發師生共創的精采對話。 2.適合學校決策與社群領導者:促進提問發展的關鍵理解,讓提問不流於發散,也不只是事實表層的理解,

更能聚焦在深層的意義,促進組織溝通品質。 3.適合家長閱讀:讓提問自然而然在親子生活中深耕發芽,培養孩子主動好奇、思考探究的習慣。 各界好評 這本書結合了作者長時間的教學經驗及人生觀察,有心法也有策略,引領讀者進入問題的世界。讓我們了解,更美好的未來就從向世界提問、向社會提問、向自己提問開始。──黃俊儒(中正大學通識教育中心特聘教授) 台灣教育最欠缺的就是「提問力」!我認為《提問力》這本書是後一○八課綱時代的及時雨!只要願意花時間好好參透這本好書的人,提問功力將會大增,引領孩子開始思考。──葉丙成(台大教授、無界塾創辦人) 面對無常的未來與環境,比起找答案,更需要先問對

問題。就像藍偉瑩老師這本新書所提醒我們的,不要那麼容易接受既存的現實,試著再多問一點。去問,就對了。──廖雲章(獨立評論@天下頻道總監) 試問下個世紀的孩子,面臨資源缺乏、高度競爭的成熟社會到底需要什麼能力?這本《提問力》給的不是答案,而是每個人都能為自己大腦編寫的一本操作手冊!──羅怡君(親職溝通作家與講師)

共同學習法提升國小六年級學生媒體素養之行動研究

為了解決時空造句 的問題,作者林昀萱 這樣論述:

本研究採行動研究法,旨在探究共同學習法提升國小六年級學生媒體素養的成效與歷程。本研究以25位臺中市太陽國民小學(化名)六年級學生為研究參與者,進行為期六週的共同學習法提升媒體素養教學活動。本研究節選媒體素養教育中的「瞭解媒體內容、思辨媒體再現、影響及近用媒體」三個面向設計教學活動,並以共同學習法作為教學方法進行教學。本研究之量化工具為自編「學生媒體素養評估量表」,質性資料則透過「同儕教師觀察紀錄」、「學生訪談紀錄」、「同儕教師訪談紀錄」、「小組課堂工作單」、「學生回饋單」、「教師省思札記」進行蒐集。最後以相依樣本t檢定進行前測、後測分析,了解教學前、後學生媒體素養之差異情況,輔以質性資料的整

理與歸納作為研究結果的補充。本研究的結論如下:一、共同學習法提升國小六年級學生媒體素養教學歷程中所遭遇的困難獲得改善(一)加強字句說明,以輔助學生學習(二)注意學生觀點,以避免學生先入為主(三)提醒學生組間合作,以協助學生完成工作單(四)妥善分配討論發表時間,以緊扣學習重點(五)強調獎懲制度,以避免學生忽略共學(六)更換小組座位,以改善學生的專注程度(七)改變發表形式,以改善學生聆聽發表的分心問題(八)聯合校外資源,以增進學生對於行使媒體近用權的信心二、共同學習法能提升國小六年級學生媒體素養(一)共同學習法能提升國小六年級學生媒體素養之瞭解媒體訊息內容(二)共同學習法能提升國小六年級學生媒體素

養之思辨媒體再現(三)共同學習法能提升國小六年級學生媒體素養之影響與近用媒體(四)共同學習法能提升國小六年級學生整體媒體素養三、實施共同學習法提升國民小學六年級學生媒體素養教學活動,有助於研究者在教學歷程中的省思與成長

打開古人的內心小劇場:十五篇核心古文,透視古人這樣想、那樣寫的萬千糾結!

為了解決時空造句 的問題,作者楊曉菁 這樣論述:

一○八課綱經典古文閱讀策略全解析,開啟讀與教的全新視野! 跨域思維 + 閱讀思辨 + 寫作策略,讀出古文素養力! 在現代情境中,古文怎麼讀?如何教?才能接軌現代生活,符合創新思維?本書作者楊曉菁以多年教學經驗,結合古文研究與分析的專業,為現代教與學現場設計出全新的古文閱讀祕笈,帶我們一窺古人寫作時的內心小劇場。 本書以一○八課綱核心古文為本,結合精準而富於創意的分類和小標題,從文本背景開始談起,進入精闢的文本分析,引導閱讀思辨的方向,並提出跨域思維的各種視野,由淺而深,全面提升古文素養力! 本書特色 1、增加邏輯、思辨以及卷卡合一的應答能力,學測應考必讀。 2

、古典風格分析與演繹,拓展視野,培養寫作創意力。 3、良好的串連字、詞、句的結構,提昇文字元素的感知,深化閱讀力。 名家引讀 歐陽宜璋/臺北市高中國文科輔導團社群管理者 吳昌政/臺北市建國中學國文科教師

臺灣慢城之經營與發展—以嘉義大林與苗栗南庄為例

為了解決時空造句 的問題,作者蔡雅婷 這樣論述:

目前台灣有四個小鎮通過慢城認證,本研究以目前最高79.71分的「大林鎮」與次高62.83分的「南庄鄉」作為分析。本研究的動機在於大林與南庄都曾是產業發達的小鎮,後來因為交通便利、人口外移,導致傳統文化及產業沒落,而科技日新月異、高樓大廈林立,人們休閒的空間也越來越少,與家人及朋友的關係也漸行漸遠。慢城是為了維護傳統產業與文化,讓人民「吃在地、食當季」,活絡當地產業外,也讓人民體驗傳統文化生活,吃的健康與安心,拉近彼此間的距離。因此本研究目的在於探討「大林」與「南庄」申請慢城認證之過程、獲取慢城認證後之經營方式及對地方是否產生效益。主要研究問題首先探討「大林」與「南庄」申請國際慢城認證之過程為

何?政府是否有協助亦或民間協力?或僅由民間力量推動?第二為「嘉義大林」與「苗栗南庄」目前經營狀況為何?最後探討獲得國際慢城認證是否有助於地方發展?又如何永續發展慢城?研究方法採用比較研究法、個案研究法與深度訪談法,訪談對象包含公部門之人員、專家學者與在地慢城推動之業者。研究主要發現大林與南庄兩大慢城不同之處在於:大林當初是由大林鎮公所邀請南華大學協助擬定慢城計畫,並由公所申請國際慢城認證,目前主要以民間慢城發展協會推動慢城宣導,並以行銷當地農特產品及大林小旅行為目的;南庄主要以苗栗縣政府為主導申請與推動慢城宣導,並以行銷觀光、手作體驗等為目的,也因為南庄有政府的大力支持,辦理地方活動也相當多元

,讓慢城理念推廣較為順利。透過深度訪談與比較分析後,本研究針對整體慢城推廣提出以下建議:一、強化在地農產品與慢城連結;二、強化在地導覽解說員服務能力;三、政府與民間相互合作,培養慢城共識;四、強調地方文化產業與價值體驗結合;五、減少開發與生態環境破壞。