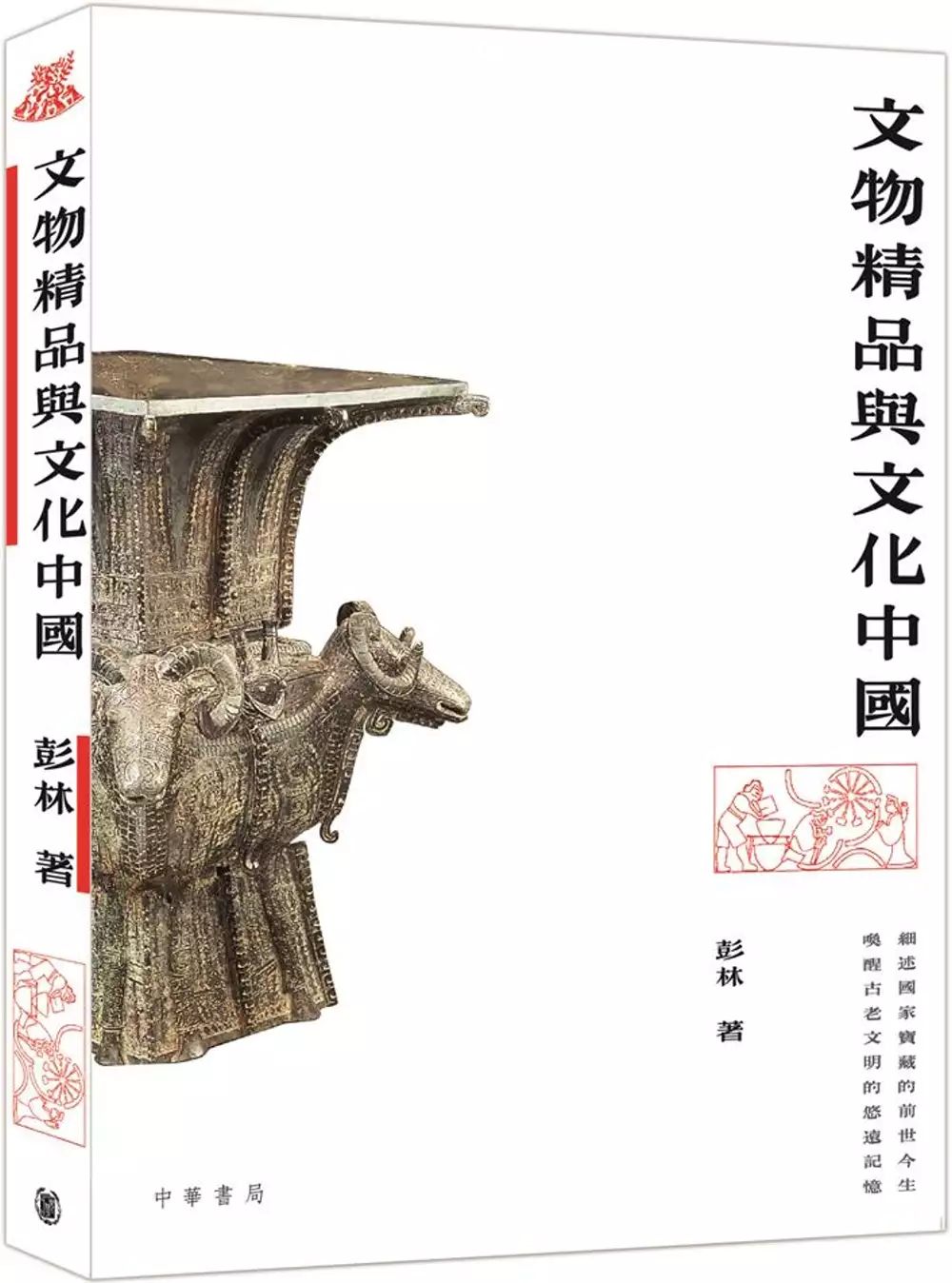

曾侯乙編鐘的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦彭林寫的 文物精品與文化中國 和戴念祖的 文物中的物理都 可以從中找到所需的評價。

另外網站曾侯乙編鐘(1張圖片)也說明:曾侯乙編鐘 為戰國早期文物,1978年在湖北隨縣(今隨州市)成功發掘。出土後的編鐘是由六十五件青銅編鐘組成的龐大樂器,其音域跨五個半八度,十二個半音齊備。

這兩本書分別來自中華 和北京聯合所出版 。

國立臺灣大學 歷史學研究所 杜正勝所指導 歐陽宣的 金聲玉振——考古與文獻所見「周樂」及其政治意涵 (2020),提出曾侯乙編鐘關鍵因素是什麼,來自於「周樂」、政治意涵、鐘磬、文化交流、展演性。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 傳統音樂學系碩士班 吳榮順所指導 張乃懿的 南管洞簫與琵琶對音最小音差辨識研究 ──以北藝大傳音系學生為對象 (2020),提出因為有 最小可辨音差的重點而找出了 曾侯乙編鐘的解答。

最後網站提前來逛文旅博覽會,我玩嗨了! - 每日要聞則補充:曾侯乙編鐘 的縮小版做得十足像,每個編鐘上都有綠色粉筆寫下的編號,連出土的感覺都復刻到位。

文物精品與文化中國

為了解決曾侯乙編鐘 的問題,作者彭林 這樣論述:

本書以著名學者彭林在清華大學開設同名國家精品課程講稿整理而成。全書內容涉及古代農業、天文、音樂、紡織、器物、營造、醫療等諸多領域,力圖將專業精深的考古和文物研究成果以曉暢的語言和清晰的結構傳遞給學生和讀者,將具體的文物遺產與悠久宏大的傳統文化相結合,建立更加直觀、鮮活的文明古國形象。

曾侯乙編鐘進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( https://www.facebook.com/pnnpts/ )

PNN livehouse.in頻道 ( http://livehouse.in/channel/PNNPTS )

金聲玉振——考古與文獻所見「周樂」及其政治意涵

為了解決曾侯乙編鐘 的問題,作者歐陽宣 這樣論述:

這篇論文研究的是,西周至戰國時代,「周樂」的政治意涵的形成以及其在傳世文獻中的詮釋,具體的切入點則是見於傳世文獻與考古資料的金石之樂,即鐘磬。研究取徑以考古資料與傳世文獻為基礎,考察「周樂」政治意涵的三個面向,亦即政治權威、階序及展演性。而在此政治意涵的形成過程中,以鐘磬組合為核心的周樂,其政治意涵的建構並不完全出自少數政治菁英或政權的手筆,而在更大程度上受不同邦國、族群間的文化交流影響。可以說,文化交流因素在此扮演了相當重要的角色。論文的第一章、第二章及第三章,是將以考古資料所見的鐘磬為主,論證自晚商至戰國時期,「周樂」政治意涵的演變。晚商時期的殷墟小鐃與石磬,是以鐘磬為關鍵組合的周樂的前

身,已在考古資料反映鮮明的政治權威、階序性質,並且初具展演意味。至西周時期,成編甬鐘與石磬的組合,取代晚商時期的殷墟小鐃,成為「周樂」的骨幹,形成規範周人的政治秩序的禮儀系統。春秋時代至戰國早期,「周樂」的政治意涵基本延續西周時期的狀況,只是變得更加精緻與複雜,且作為樂器的金石之樂,其發展的路徑開始與青銅禮器出現分歧。相對於青銅禮器的復古傾向,編鐘更重創新。於此也體現鐘磬之樂作為媒介的雙重性質,維繫人神之間與人際(或國際)間的和諧關係。另一方面,西周甬鐘的出現與蓬勃發展,涉及的是深刻的文化交流議題。甬鐘在形制上源自晚商時期的南方大鐃,並在西周中期以降全面的取代南方大鐃。不過,分布在南方西周甬鐘

,大多為零星為人所發現,少以成編形式見於墓葬,出土脈絡與南方大鐃相似。至春秋晚期始見編鐘與石磬搭配的墓葬在南方的夷人墓葬出現,此意味不同文化與族群之間交流更為深入。論文的第四章與第五章則是在前述物質文化基礎上,分析傳世文獻中封建貴族與職人,如何運用「周樂」的政治意涵。「周樂」在封建政治秩序與社會中所反映的價值系統,則表現在傳世文獻所記載的禮儀、威儀觀。其中貴族間「賦詩言志」的往來形式,即深具展演意味,而封建貴族與職人「以樂論政」的政論表述形式,則是禮儀與威儀觀的具體呈現。此外,「周樂」的實際運作則仰賴樂官、樂工構成的職人集團。當封建社會崩潰後,封建禮儀與金石之樂成為明日黃花,詮釋「周樂」政治意

涵的群體,由封建貴族轉換為新興知識分子,其論述則主要見於《荀子.樂論》與《周禮.春官.大司樂》。在此詮釋框架下,「周樂」逐漸作為理想政府體制的一環而為戰國知識分子所論述,且「移風易俗」的質素日益受到重視。大抵而論,這篇論文藉由梳理出土資料中鐘磬的源流與發展,論述以鐘磬為核心的「周樂」的政治意涵,及其在文獻所載中封建貴族政治生活中的定位,及其所形塑的價值系統等。由此省思在商周時期複雜且未必見諸文獻記載的文化交流背景下,「周樂」的政治意涵如何形成,又如何在周代封建社會崩潰後受到詮釋。這篇論文揭示的是,在傳世文獻與考古資料中,周樂無疑是周代統治階層的政治支配工具,這除了基於周樂所具有的政治意涵外,也

在於其作為媒介的性質,從而使得不同族群或邦國能夠加以靈活運用,作為彼此間往來的橋樑。

文物中的物理

為了解決曾侯乙編鐘 的問題,作者戴念祖 這樣論述:

大家常從歷史與藝術的角度欣賞文物,卻忽略了其中隱藏的科技密碼。 本書則以物理學各分支學科(力學、光學、聲學、熱學、電和磁)為綱,揀集與其相關的文物,探討古人對物理知識的發現與應用:曾侯乙編鐘“一鐘雙音”的振動機制,應縣木塔“千年不倒”的結構性力學設計…… 深入瞭解文物背後的科學原理,發現古人在科技方面的創造與智慧,展現中國古代科技的高光時刻,讓文物在物理中活起來。 戴念祖,1942年生,福建長汀人。我國資深科學史家和中國物理學史學科創建者,中國科學院自然科學史研究所研究員,兼任《物理》《物理通報》《力學與實踐》等雜誌編委、常務編委、顧問編委。三次獲中國科學院自然科學

獎,1992年起享受國務院頒發的政府特殊津貼,1995年被授予“中國科學院有突出貢獻中青年專家”稱號。主要著作有《朱載堉──明代的科學和藝術救星》《中國力學史》《中國聲學史》《中國科學技術史·物理學卷》等。 第一章 力學知識 第二章 光學知識 第三章 聲學知識 第四章 熱學知識 第五章 電和磁的知識 參考文獻 後 記 出版後記

南管洞簫與琵琶對音最小音差辨識研究 ──以北藝大傳音系學生為對象

為了解決曾侯乙編鐘 的問題,作者張乃懿 這樣論述:

在音樂心理學及聽覺心理學領域中,為了研究音樂家的音高辨識聽覺能力,對於 絕對音高差值的分辨能力進行測量。1938年,美國音樂心理學者 Seashore 於其所著 《音樂心理學》(Psychology of music)一書中,對於最小可辨音差以現代科學方法 進行量測,之後許多研究對此課題,由各種角度進行更深入且廣泛的研究。本論文在此基礎上,由於傳統南管音樂在進行調音時,會以南管洞簫的工音 (D5+1音分)為基準音,再由南管琵琶等樂器依照此工音進行音高上的調整,此時, 當以上述科學實驗方法,檢視南管洞簫與南管琵琶的音高對音方式,即可同理由同音 比較方式進行探討。此外,為說明音樂史上為什麼一開始

會出現音分的算法,又為了解學習與演奏南 管音樂者,在聽覺上是否可以分辨十二平均律與三分損益律的音高差別,十二平均律 的小二度半音為100音分,大二度全音為200音分,完全八度為1200音分;而三分損益律 的小二度半音為90音分,大二度全音為204音分,其完全八度1224音分,此時,即可由 同音比較實驗方式,測量人耳是否能夠分辨,由英國民族音樂學家Alexander J. Ellis (1814-1890)所創對於微小音高差別的音分描述方式,例如,24音分(上述兩種律制 的八度音分差)、10音分(如b~c或a~a#等半音音程音分差),以及4音分(大二度音分 差)等音分差值的差別。再則,有關傳統南

管的律制應是三分損益律,而不是十二平均律,但因時空背景 因素與環境影響,現在的南管音樂可能偏向十二平均律,此刻要怎麼分辨?又現今某些在音高上,具有3音分以下分辨能力的傳音系學生,在南管音樂的演奏上,例如其音 高在聽覺上與鋼琴音高十分接近,又或者在旋律演奏上,其表現為什麼越來越沒有過 去傳統聽覺印象中,所謂的南管韻味,是不是因為在音高律制上,偏向了十二平均律 的關係,傳音系同學音分差的辨識實驗結果,或許將可用之來說明此問題。未來亦可 進一步測量應該偏向三分損益法的館閣與應該偏向十二平均律的傳音系同學,在音樂 演奏上的音高差別。關鍵字:南管、洞簫、最小可辨音差、測音

曾侯乙編鐘的網路口碑排行榜

-

#1.多媒體物件-曾侯乙編鐘、編磬介紹 - 臺北市中山堂管理所

曾侯乙編鐘 、編磬介紹 · 點閱數:341 · 資料更新:101-07-01 18:09 · 資料檢視:107-03-13 14:05 · 資料維護:臺北市中山堂管理所. 於 www.zsh.gov.taipei -

#2.【星辰模型】拼酷曾侯乙編鐘3d立體金屬拼圖拼裝 ... - 奇摩拍賣

【星辰模型】拼酷曾侯乙編鐘3d立體金屬拼圖拼裝模型國家寶藏diy手工成人玩具~xjd307919 | 店長提示:產品規格較多,賣場都是最低規格售價哦,下標前請先聯繫小店客服 ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#3.曾侯乙編鐘(1張圖片)

曾侯乙編鐘 為戰國早期文物,1978年在湖北隨縣(今隨州市)成功發掘。出土後的編鐘是由六十五件青銅編鐘組成的龐大樂器,其音域跨五個半八度,十二個半音齊備。 於 gudongtw.com -

#4.提前來逛文旅博覽會,我玩嗨了! - 每日要聞

曾侯乙編鐘 的縮小版做得十足像,每個編鐘上都有綠色粉筆寫下的編號,連出土的感覺都復刻到位。 於 daynews.co -

#5.汗簡注釋 - 第 5 頁 - Google 圖書結果

... 林后 0 曾侯乙編鐘才作中,中山王壺作中,三體石經古文變作木。此同石經。市才凡才之屬皆從才大才三體石經《君爽》才字古文作卡,此同。二章章字古作毒(乙亥殼)事(頌 ... 於 books.google.com.tw -

#6.曾侯乙墓中不光出土了曾侯乙編鐘,還有一件東西,至今是個謎題

40年之前,曾侯乙墓被人們發現,它出土於湖北隨州城,在湖北隨州城的城郊處,有一個小山包,叫做擂鼓墩,就是在這裏發現了曾侯乙墓而在這座墳墓之中, ... 於 mttmp.com -

#7.科博館推出曾侯乙編鐘展再現2千年前王者之音 - 工商時報

有「東方樂器之王」美稱的「曾侯乙編鐘」,5日在國立自然科學博物館由台灣國樂團演奏,再現「王者之音」。「曾侯乙編鐘」是出土的2500年前樂器文物, ... 於 m.ctee.com.tw -

#8.“二维码图”:曾侯乙编钟横梁上的古乐谱 - 光明网

曾侯乙编钟 的出土改写了世界音乐史,是中国迄今发现数量最多、保存最好、音律最全、气势最宏伟的一套编钟,代表了中国先秦礼乐文明与青铜器铸造技术的最高 ... 於 culture.gmw.cn -

#9.讀史閱世六十年 - 第 439 頁 - Google 圖書結果

湖北省博物館)美國聖迭谷加州大學合編=《曾侯乙編鐘研究》(湖北人民出版社> 1992 ) ,頁 463 。 Thomas V. (}amkrelidze and Vjaceslav V' Ivanov, Ind0-European and ... 於 books.google.com.tw -

#10.从曾侯乙编钟看古代科技与文化融合

刘玉堂:曾侯乙编钟在乐律学上的成就集中体现在以下几个方面。第一,七声音阶的使用。由于过去所知的先秦史料中并没有发现“变宫”一词,以致人们长期 ... 於 m.stdaily.com -

#11.科博館再現「曾侯乙編鐘」 與防災教育行動特展 - 亞太新聞網 ...

科博館「曾侯乙編鐘」複製精品(圖:科博館提供) 【亞太新聞網/記者葉芳榕/臺中報導】 在臺灣國樂團演出鐘鼓音的莊嚴典雅樂聲後,正式宣告曾侯乙編鐘 ... 於 www.atanews.net -

#12.曾侯乙編鐘— Google 藝術與文化

曾侯乙編鐘 是1978年在湖北省隨縣曾侯乙墓中出土的一套編鐘,屬於國家一級文物及首批禁止出境展覽文物,現藏於湖北省博物館。 於 artsandculture.google.com -

#13.山海秘藏(上) - Google 圖書結果

就在我要回宿舍的時候,老煙又喊住了我:“顧順章下午發來消息,說等曾國墓挖掘完畢,他打算給曾侯乙編鐘辦個試聽大會,鄭重的敲響這沈睡了數千年的編鐘,也邀請了我, ... 於 books.google.com.tw -

#14.由先秦禮樂文明推測,全套曾候乙編鐘65件,皆出自楚王之手

曾候乙編鐘. 時間回溯到1978年,考古人員在湖北隨州發現了一處墓葬,從該墓葬出土的文物高達1.5萬多件,其中古代樂器占到125件,當中有一套令世界音樂 ... 於 read01.com -

#15.閱讀文章- 看板historia

http://news.cntv.cn/2013/07/03/VIDE1372850760991168.shtml 湖北隨州再次發現編鐘比曾侯乙編鐘早500 ... 於 www.ptt.cc -

#16.曾侯乙編鐘背後,有一個深藏千年的祕密,均鐘調音是怎麼回事?

談到華夏著名的文物,曾侯乙編鐘絕對榜上有名,它出土於湖北隨州的曾侯乙墓中,被中外學者稱爲「稀世珍寶」。可是您也許不知道,其實伴隨著曾侯乙編鐘 ... 於 ppfocus.com -

#17.中國戰國時期大型編鐘複製成功| 當年今日| 文化精華

1978年5月,在湖北隨縣的曾侯乙墓中挖掘出了一套罕見的古樂器。這套樂器由65件大小不等、音調不同的青銅鐘組成,懸掛在架子上,叫做編鐘。 於 www.ourchinastory.com -

#18.第五期-曾侯乙編鐘編磬古音重現\彭婷婷 - 國立國父紀念館

編鐘 相傳是創始於五代時期,盛行於周代。這種由大小漸次的青銅鐘組合排列而成的打擊樂器,往往是政治地位和權貴的象徵。一九七八年 ... 於 www.yatsen.gov.tw -

#19.这件曾侯乙编钟你可以亲手敲响湖北5G智慧博物馆启动

你可以在湖北省博物馆亲手敲响曾侯乙编钟了。5日,以曾侯乙编钟原件打造的全息投影亮相省博,并将成为军运会期间的固定展示向观众开放。 於 news.cctv.com -

#20.曾侯乙编钟- 最强蜗牛WIKI_BWIKI

这天,湖北随县驻地部队某师大礼堂,两千四百年前的曾侯乙编钟被再次奏响,现代音乐和两千年前的乐器无缝交融。在多位当代知名音乐家的共同创作下,这组编钟演奏 ... 於 wiki.biligame.com -

#21.臺灣國樂團以精湛演奏敲響「王者之音」 科博館曾侯乙 ... - 文化部

曾侯乙編鐘 、編磬的出土,改寫了中國音樂史上的成就,編鐘於正面或側面敲擊可發出間隔約三度的兩個樂音,整組編鐘音域橫跨五個半八度,中心音域內12半音 ... 於 www.moc.gov.tw -

#22.曾侯乙编钟 - 萌娘百科

曾侯乙编钟 (Bianzhong of Marquis Yi of Zeng)是武汉两点十分动漫旗下企划品牌《秘宝之国》中的登场角色,其原型 本体 是中华人民共和国国家一级文物曾侯乙编钟。 於 zh.moegirl.org.cn -

#23.為什麼說“曾侯乙編鐘”,是先秦“禮樂文明”的最高成就? | 天天要聞

「曾侯乙編鐘」是目前考古界,發掘出來的品相、聲音皆佳的戰國編鐘之一。作為古代編鐘的傑出代表之作,這座在1978年6月出土的編鐘。不僅具備古代編鐘樂器 ... 於 daydaynews.cc -

#24.千年編鐘之謎

在「乙」國則是D 音的對照,由這張表各國音高才能互. 千年編鐘. 之謎. 曾候乙墓空拍全景(圖片來源:譚維四). 曾侯乙編鐘(圖片來源:戴念祖) ... 於 ejournal.stpi.narl.org.tw -

#25.曾侯乙編鐘– 我的科博館筆記

曾侯乙編鐘 ... 在科博館的陽光走道,巨大的澎湖古象化石旁邊,擺著一組看起來古意盎然的編鐘。印象中這樣的編鐘好像會在孔廟的祭典中出現,只是孔廟看到的 ... 於 mynotes.org -

#26.春秋戰國時期的樂團“大腕”,曾侯乙編鐘,是如何製作的?

著名的曾侯乙編鐘集中反映了春秋戰國時期我國在音樂聲學、樂律學、治金鑄造、機械工程等方面的輝煌成就。全套編鐘共65件(編鐘64件,加楚王鎛鍾,共65 ... 於 aijianggu.com -

#27.【科博人生】鼎立三十參觀心得(含導覽內容)

這套曾侯乙編鐘一組65件,每一個鐘依敲擊的位置不同,可以敲出兩種音調,各相差3度音程,音域廣泛不下鋼琴。除此之外,這套曾侯乙鐘的出土,帶給考古學家翻轉性的新 ... 於 mahorobak330.pixnet.net -

#28.编钟- 優惠推薦- 2021年11月| 蝦皮購物台灣

精選好貨 拼酷曾侯乙編鐘3d立體金屬拼圖拼裝模型國家寶藏diy手工成人玩具znCw. $2,546 - $4,139. 新店特價☆仿古合金編鐘家居擺件雙層雙龍青銅器樂器開業禮品婚慶道具 ... 於 shopee.tw -

#29.曾侯乙編鐘 - 求真百科

曾侯乙編鐘 ,編鐘是我國古代的禮樂重器,歷史悠久,不僅用於祭祀天地、宴賓奉祖、祈安頌福,而且用於育人、教樂。 古代統治者每逢盛大或重大慶典,都冶鑄鐘或鼎器,以 ... 於 factpedia.org -

#30.曾侯乙編鐘到底什麼來頭? 敲響的那一刻, 震驚中外 - 雪花新闻

曾侯乙編鐘 出土40週年華夏正音在荊楚大地迴響40年前的1978年,考古工作者在湖北隨州擂鼓墩發現了舉世聞名的曾侯乙墓,今年恰好是曾侯乙編鐘出土40週年 ... 於 www.xuehua.us -

#32.曾侯乙編鐘的構造是怎樣的,曾侯乙編鐘的結構是什麼樣的?

而曾侯乙編鐘共65枚,其中一枚是戰國時楚惠王贈送的鎛。曾侯乙為表示對楚王的敬重而放在顯要位置上。鐘上大多刻有銘文,上層19枚鐘的銘文較少,只標示 ... 於 www.stdans.com -

#34.国宝曾侯乙编钟搬新家 - 荆楚网

经过对横梁一整个下午的调试,10月14日晚,第一件编钟——楚惠王赠送给曾侯乙的镈钟,经工作人员小心抬起,挂上挂钩,挂到湖北省博物馆(以下简称“省 ... 於 m.cnhubei.com -

#35.曾侯乙编钟发现震惊中外何以诞生在这撮尔之国 - 中国网

1978年在湖北随州曾侯乙墓出土的曾侯乙编钟是震惊中外的重大考古发现,无论是其宏大巍峨的“曲悬”架构、“一钟双音”的绝妙构造,还是丰富生动的错金铭文 ... 於 guoqing.china.com.cn -

#36.曾侯乙編鐘銘文意義? - 寶島庫

曾侯乙編鐘 1978年出土於湖北隨州,現藏湖北省博物館,是中國目前出土數量最多、重量最重、音律最全、氣勢最宏偉的一套編鐘,堪稱“編鐘之王”,是青銅器 ... 於 www.baodao.cool -

#37.曾侯乙编钟在出土以后演奏过三次对于其保护有什么影响吗?

1.随州日报曾经刊发过一篇文章,千古绝唱曾侯乙—随州擂鼓墩考古发现与文物保护之一,里面提到:. 但随着演奏的增加,受击较多的钟,尤其是下层的几个大钟,其正鼓部 ... 於 www.zhihu.com -

#38.編鐘- 教育百科| 教育雲線上字典

樂器名。十六鐘同懸,分為兩層,其形制隨音階的高低而不同,音愈高者,鐘形愈小;音愈低者,鐘形愈大。西元一九七八年在湖北省隨縣曾出土一套曾侯乙編鐘,是目前世界上 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#39.教學相長(商周秦漢文物圖鑑彩色圖版之三)

編鐘 之左(東周戰國前期). 1977年湖北省隨州市曾侯乙墓出土,湖北省博物館藏。 編鐘共56件,分上中下三層懸在銅木結構的曲尺形鐘架。鐘架由 於 homepage.ntu.edu.tw -

#40.太像了!三星堆与湖北曾侯乙墓的宝贝惊人撞脸 - 今日热点

四川的三星堆与祭祀有关,湖北曾侯乙墓出土的这件衣物箱,是目前发现的世界上最早的二十八星宿图。 曾侯乙编钟摄影/泡鱼儿. 位于湖北随州郊区擂鼓墩的曾侯 ... 於 todayhot.news -

#41.邵柏林講述《曾侯乙編鐘》小型張內幕 - 最鐵資訊

有關部門曾對曾侯乙墓出土的成套編鐘進行調音,結果表明戰國時代已具有完整的十二樂音體系,打破了過去認為十二律是古希臘傳來的說法,改寫了世界音樂史。 於 uetie.com -

#42.1978年出土的曾侯乙編鐘,為何會出現一鍾雙音的奇觀? - 在體育

而曾侯乙編鐘有明確的固定音高,並且能夠保證同一鐘上兩個不同樂音間相差三度,在音樂聲學上令人驚異. 於 zaitiyu.com -

#43.文物介紹——曾侯乙編鐘 - Toments 找話題

1978年,在今湖北省隨州市區西約一公里處的擂鼓墩,考古工作者對其墓葬(後來證實)進行了發掘,出土了大量珍貴文物,包括舉世聞名的曾侯乙編鐘、曾侯乙尊盤等,同時 ... 於 toments.com -

#44.什麼是曾侯乙編鐘,曾侯乙編鐘是什麼樣的?

曾侯乙編鐘 是我國目前出土數量最多、重量最重、音律最全、氣勢最巨集偉的一套編鐘,堪稱“編鐘之王”。曾侯乙編鐘包括鈕鍾19件,甬鍾45個,外加楚惠王 ... 於 www.beterdik.com -

#45.曾侯乙[戰國曾國君主] - 中文百科知識

曾侯乙 ,姬姓,氏曾名乙。生卒年不詳(據考古發現推定,他大約生於公元前475年,卒於公元前約433年),史籍並無其人記載。是中國戰國時期南方姬姓曾國(即姬姓隨國)的 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#46.曾侯乙編鐘開始的曾國之謎:這個從未現身於史料的神秘國度

曾侯乙 墓共出土樂器125件,包括編鐘、編磬、鼓、琴、瑟、笙、箎、排簫,八音齊備,展現了古代王侯貴族「鐘鳴鼎食」的生活面貌。 令人稱奇的是,位於墓室中 ... 於 twgreatdaily.com -

#47.編鐘- 悟人子弟

曾侯乙編鐘 是中華人民共和國國家一級文物,於1978年在中國湖北省隨縣(今隨州市)曾侯乙墓出土,現存湖北省博物館。 開挖曾侯乙墓後打開槨板,發現槨板下已被泥水 ... 於 sites.google.com -

#48.戰國曾侯乙編鐘_百度百科

戰國曾侯乙編鐘是戰國早期曾國國君的一套大型禮樂重器,國家一級文物,1978年在湖北隨縣(今隨州)擂鼓墩曾侯乙墓出土,現藏於湖北省博物館,為該館“鎮館之寶”。 於 baike.baidu.hk -

#49.曾侯乙编钟(音乐)_搜狗百科

曾侯乙编钟 ,战国早期文物,中国首批禁止出国(境)展览文物。1978年在湖北随县(今随州市)出土。是由六十五件青铜编钟组成的庞大乐器,其音域跨五个半八度,十二个 ... 於 baike.sogou.com -

#50.曾侯乙編鐘-PTT/DCARD討論與高評價網拍商品-2021年11月

曾侯乙編鐘 在-PTT/DCARD討論與高評價商品,提供曾侯乙墓在露天、蝦皮優惠價格,找曾侯乙編鐘相關商品就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#51.曾侯乙墓展覽_詳細圖文說明@湖北省博物館 - 豆子醬遊世界

1978年在湖北隨縣(今隨州市)城郊擂鼓墩發掘的曾侯乙墓是一座2400年前的諸侯國君的墓葬, ... 一定要先來買曾侯乙編鐘的表演門票,RMB:30元,非常值得一聽。 於 wendy19850502.pixnet.net -

#53.首页 - 湖北省博物馆

曾侯乙编钟 ,1978年出土于湖北随州曾侯乙墓,年代为战国早期。钟架长7.48米、高2.65米。全套编钟共六十五件,分三层八组悬挂在呈曲尺形的铜木结构钟架上,上层为三组 ... 於 www.hbww.org -

#54.臺灣國樂團以精湛演奏敲響「王者之音」科博館曾侯乙編鐘展 ...

《王者之音—曾侯乙編鐘複製精品常設特展》展至民國122年底,每週假日還有限額讓觀眾體驗編鐘VR,以及小編鐘科學演示等活動,歡迎民眾踴躍前往參觀,更多 ... 於 www.cna.com.tw -

#55.中國通史 - 第 69 頁 - Google 圖書結果

曾侯乙 墓周老王八年(前433),曾侯乙去世。1978年在湖北隨州擋鼓墩發掘了曾侯乙墓。 ... 趙桓子即位侯乙編鐘的正中懸掛楚王鍾,曾國特別情掉最大的一- - -- |直土*楚國復 ... 於 books.google.com.tw -

#56.曾侯乙編鐘(文物) - 中文百科全書

1977年9月,湖北隨州城郊的一個小山包上,沉睡於地下2430年後,曾侯乙編鐘得以重見天日。 這是中國文物考古、音樂史和冶鑄史上的空前發現。 那一天,隨州城郊擂鼓墩駐軍 ... 於 www.newton.com.tw -

#57.騎行筆記| 曾侯乙編鐘敲響兩千多年前的音樂,兼談禮樂 - 台部落

提到曾侯乙墓,恐怕最爲聲名遠揚的文物應當就是曾侯乙編鐘了吧。編鐘很可能最早由鐃(音同撓)發展而來,鐃又被稱爲執鍾,其形制很像倒放的編鐘(甬 ... 於 www.twblogs.net -

#58.重現王者之音科博館展出曾侯乙編鐘

國立傳統藝術中心主任陳濟民表示,全世界由出土原件翻模複製的曾侯乙編鐘「複製件」僅有三套,其中本套無論工藝與音質皆與原件最為相近,其「中音階」 ... 於 www.epochtimes.com -

#59.曾侯乙编钟- 维基百科,自由的百科全书

曾侯乙编钟 是1978年在湖北省随县(今随州市)曾侯乙墓中出土的一套编钟,属于国家一级文物及首批禁止出境展览文物,现藏于湖北省博物馆。曾侯乙編鐘是迄今已發現的古代 ... 於 zh.wikipedia.org -

#60.曾侯乙編鐘出土的歷史意義是什麼? - 資訊定製

曾侯乙 墓編鐘的鑄成,表明我國青銅鑄造工藝的巨大成就,更表明了我國古代音律科學的發達程度,它是我國古代人民高度智慧的結晶,也是我們中華民族的驕傲。在中國古代,編鐘 ... 於 www.zixundingzhi.com -

#61.经典艺术讲堂| 原来曾侯乙编钟的声音是这样的_音乐 - 手机搜狐网

当年在曾侯乙墓挖掘工地上,专家曾用编钟成功试奏了《东方红》和《楚商》等乐曲,听着那音律准确、音色绝伦的壮丽乐声,在场的音乐家们潸然泪下, ... 於 www.sohu.com -

#62.曾侯乙編鐘“喬遷”新居--圖片頻道--人民網

隨著湖北省博物館三期擴建工程即將全面竣工,10月12日起,博物館“鎮館之寶”——擁有2400多年歷史的曾侯乙編鐘“搬家”工程開啟。曾侯乙編鐘於1978年在湖北 ... 於 pic.people.com.cn -

#63.湖北的「神器」——曾侯乙編鐘 - 小文青生活

曾侯乙編鐘 ,戰國早期文物,中國首批。 1978年在湖北(今隨州市)出土。 是由六十五件青銅編鐘組成的龐大樂器,其音域跨五個半八度,十二個半音齊備。 於 culturekr.com -

#64.長江文明生生不息- 世界音樂奇跡——曾侯乙編鐘 - 國際日報

曾侯乙編鐘 是戰國早期的一套大型禮樂重器,1978年在位於長江中游的湖北隨縣曾侯乙墓出土,是中國目前保存最完好、鑄造最精美的一套編鐘,代表了中國 ... 於 www.chinesetoday.com -

#65.曾侯乙編鐘 - 華人百科

曾侯乙編鐘 ,戰國早期文物,中國首批禁止出國(境)展覽文物。1978年在湖北隨縣(今隨州市)出土。是由六十五件青銅編鐘組成的龐大樂器,其音域跨五個半八度, ... 於 www.itsfun.com.tw -

#66.台中科博館展出「曾侯乙編鐘」複刻品 - 公視新聞網

台中科博館最近展出一件中國的國寶,聽說是中國最大的樂器,是由65件青銅編鐘組成的「曾侯乙編鐘」,原件是放在中國湖北省博物館,來台灣的這件複製品 ... 於 news.pts.org.tw -

#67.戰國時代多麼強大:曾侯乙編鐘出土的歷史背景 - 每日頭條

1978年,湖北省隨州市曾侯乙墓出土了一套戰國早期編鐘,鐘體總重量達2567公斤,是名副其實的編鐘之王。鐘體、鍾架及掛鈎上共有3755字銘文,內容為編號、 ... 於 kknews.cc -

#68.科博館推出曾侯乙編鐘展再現2千年前王者之音

曾侯乙是戰國早期的王室後裔,編鐘是西元前433年曾侯乙墓埋藏文物,上有銘文「曾侯乙作持」(曾國-侯爵-乙-持有),而命名為「曾侯乙編鐘」,發掘出土後於 ... 於 www.chinatimes.com -

#69.現貨yo ki青銅器曾侯乙編鐘、編磬古典樂器仿古擺件 ... - 露天拍賣

2021年11月超取$99免運up,你在找的現貨yo ki青銅器曾侯乙編鐘、編磬古典樂器仿古擺件演奏樂器定做拍戲影視用就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關 ... 於 www.ruten.com.tw -

#71.曾侯乙編鐘有多牛,兩千多年前的黑科技樂器,一錘出兩音 - 趣關注

1977年曾侯乙墓被發現,1978年編鐘出土,後來成為湖北省博物館的鎮館之寶. 於 auzhu.com -

#72.中國歷史與文化 - 第 153 頁 - Google 圖書結果

古人根據“扁鐘”發出音短較易聽出節奏的特征,將發出不同聲音(頻率)的“扁鐘”組合在一起,命名為“編鐘”。湖北省博物館珍藏有一套戰國曾侯乙墓出土的編鐘,極為珍貴。 於 books.google.com.tw -

#73.專家揭秘:曾侯乙青銅編鐘,經歷兩千多年竟然屹立不倒

早在曾侯乙編鐘之前,包括黃翔鵬在內的音樂文物專家已經先後到過山西、陝西、河南、甘肅等地,對出土編鐘進行研究,並提出了“一鍾雙音”的發現. 於 hainve.com -

#74.編鐘【曾侯乙編鐘「重返」科博館】 小編鐘與VR相伴共推科學 ...

(3)展覽內容:編鐘為西元前433年曾侯乙墓埋藏文物,其上有銘文「曾侯乙作持」(曾國-侯爵-乙-持有),故命名為曾侯乙編鐘。曾侯乙編鐘即日起在科博館 ... 於 youthlt.pixnet.net -

#75.玉振金聲千古絕響曾侯乙編鐘@ 文藝 - 隨意窩

玉振金聲千古絕響曾侯乙編鐘西元1978年湖北省隨縣發掘戰國時期曾侯乙墓,隨墓出土的殉葬器多達一萬五千件,其中,最令人震撼的是一套由六十五件青銅鐘、三十二件石磬所 ... 於 blog.xuite.net -

#76.东西问| 方勤:曾侯乙编钟何以成为中外交流“特使”? - 中国日报网

资料图:湖北省博物馆用中国传统礼乐文化的代表——曾侯乙编钟(复制件)举办《浴火重生——弘扬伟大抗疫精神编钟音乐会》。1992年,为纪念中日邦交正常化20 ... 於 cn.chinadaily.com.cn -

#77.音樂奇蹟-曾侯乙編鐘 - 熱知網

曾侯乙編鐘 共65枚,其中1枚是戰國時楚惠王贈送的鎛,稱“楚王熊章鎛鍾” ... 有學者對曾侯乙墓的出土文物進行了系統的研究,認為曾侯乙墓編鐘是科學技術 ... 於 heatask.com -

#79.“音乐宝藏”曾侯乙墓:“爆款”的中华文明悦耳之音 - 新华网

经过清理检测,曾侯乙编钟共有65件,编成八组,悬挂在三层钟架上,全套编钟总重量2.5吨。 至今,曾侯乙编钟仍是中国出土数量最多、重量最重、音律最 ... 於 www.xinhuanet.com -

#80.【我與家副的第一次】林揚/期待電話鈴響起| 家庭副刊

常買到穿了一次就想丟的單品!教你挑選不退流行的實用單品→→. 延伸閱讀. 首屆「走進歷史,紀行荊楚」文博賽台女學生「曾侯乙編鐘」獲一等獎 ... 於 udn.com -

#81.走进曾侯乙编钟,过一回春秋宫廷的“乐王”瘾|游遍江苏

常州春秋淹城公园里展出的是曾侯乙编钟的复制品。全套编钟共六十五件,分三层八组悬挂在曲尺形的铜木结构钟架上。全套编钟12个半音齐全,正面敲出来的 ... 於 news.jstv.com -

#82.出土40年,曾侯乙编钟复制了5套,还原度最高那套在台湾

点击蓝字关注我们战国曾侯乙编钟是战国早期曾国国君的一套大型礼乐重器,国家一级文物,1978年在湖北随县(今随州)擂鼓墩曾侯乙墓出土,现藏于湖北省 ... 於 new.qq.com -

#83.曾侯乙編鐘「重返」科博館】 小編鐘與VR相伴共推科學教育

曾侯乙 是戰國早期周王分封曾國(近今湖北隨州)的王室後裔,姓姬名乙。1978年整座編鐘於墓葬挖掘時原樣出土,鐘架呈L字型掛有編鐘65件,最長面7.5公尺, ... 於 artemperor.tw -

#84.蟠螭紋紐式編鐘Part of a Bianzhong Bell Set (R020219)

說到鐘最令人印象深刻的應該是戰國時期的「曾侯乙編鐘」,這套編鐘數量龐大,看編鐘時要看哪裡呢? 下圖有四件鐘,上排是編鐘、下排是編鎛。咦咦,這兩種鐘看起來長的 ... 於 archeodata.sinica.edu.tw -

#85.曾侯乙編鐘 - 再生補破網

曾侯乙編鐘. 戰國早期,1978年湖北隨縣曾侯乙墓出土,鐘架長748厘米,高265厘米。 全套編鐘共六十五件,分三層八組懸掛在呈曲尺形的銅木結構鐘架上,最大鐘通高152.3 ... 於 www.reusebupo.com -

#86.曾侯乙編鐘「喬遷」新居 - 新浪新聞

原標題:曾侯乙編鐘「喬遷」新居來源:新華網10月15日,工作人員對曾侯乙編鐘進行調試安裝。隨著湖北省博物館三期擴建工程即將全面竣工,10月12日起. 於 news.sina.com.tw -

#87.Airiti Library華藝線上圖書館_曾侯乙複製編鐘之測音研究

曾侯乙編鐘 ; 複製 ; 音高 ; 測音 ; Zenghouyi bianzhong (Bells of Marquis Yi of Zeng) ; replication ; pitch ; pitch measurement. 於 www.airitilibrary.com -

#88.曾侯乙編鐘的擺放結構和數量重量是怎樣的 - 好問答網

曾侯乙編鐘 數量多、規模大,按大小和音高為序編成8組,懸掛在3層滿版飾 ... 曾侯乙編鐘是我國目前出土數量最多、重量最重、音律最全、氣勢最巨集偉的 ... 於 www.betermondo.com -

#89.曾侯乙編鐘都有哪些價值? - 劇多

價值:曾侯乙墓編鐘的出土,使世界考古學界為之震驚,因為在兩千多年前就有如此 ... 來歷:曾侯乙編鐘,戰國早期文物,中國首批禁止出國(境)展覽 ... 於 www.juduo.cc -

#90.曾侯乙編鐘 - HKBU : History in Data : Student Projects : China ...

這編鐘表明中國戰國時青銅鑄造工藝的巨大成就,它是古代人民高度智慧的製成品之一。鑄造這編鐘的樂師和工匠在當時已掌握大量科學知識及工藝技術。他們能運用青銅合金的比例 ... 於 digital.lib.hkbu.edu.hk -

#91.曾侯乙编钟:从“孔子时代的音乐”到文化符号和外交桥梁

2018年4月27日,国家主席习近平同印度总理莫迪在武汉进行非正式会晤,并共同参观湖北省博物馆精品文物展。 被称为湖北省博物馆镇馆之宝的曾侯乙编钟 ... 於 qnzs.youth.cn -

#92.曾侯乙编钟发现充满偶然:考古爱好者施工中偶遇 - 搜狐历史

原文配图:曾侯乙编钟。在今年评选出的88项中国古代重要科技发明创造中,曾侯乙编钟位列第76项,与都江堰、长城、布达拉宫、苏州园林、紫禁城等工程 ... 於 history.sohu.com -

#93.除瞭「曾侯乙編鐘」,曾侯乙墓還出土瞭哪些寶物? - 知識部落格

曾侯乙編鐘 基本資料原名稱:曾侯乙編鐘年代:中國戰國時代材料:木青銅規格:架長748厘米,寬335厘米,高273厘米重4400公斤收藏地:湖北省博物館詳細介紹曾 ... 於 zhishiblog.com -

#94.萬全文:曾侯乙編鐘裏藏着很多故事

説起曾侯乙編鐘,也許有人會回憶起在1997年香港迴歸的夜晚,由譚盾演奏的那一曲《1997--天、地、人》。但是,我們可曾想到在北京奧運會的頒獎曲裏,在 ... 於 www.gushiciku.cn -

#95.曾侯乙編鐘

曾侯乙編鐘 是1978年在湖北省隨縣(今隨州市)曾侯乙墓中出土的一套編鐘,屬於國家一級文物及首批禁止出境展覽文物,現藏於湖北省博物館。曾侯乙編鐘是迄今已發現的古代 ... 於 www.wikiwand.com -

#96.千古金聲 曾侯乙編鐘禮樂演奏 - 藝文活動平台

國立傳統藝術中心為積極蒐集國內外重要民族音樂資料入館藏,於1997年經當時文化建設委員會向湖北省博物館購置以全套曾侯乙編鐘為母範的複製編鐘面世。全世界由出土原件翻模 ... 於 event.culture.tw -

#97.就在明天!精彩亮相! - kks資訊網

隨州位於湖北省北部,為全國歷史文化名城。聞名於世的曾侯乙編鐘出土於此,也是華夏始祖炎帝神農的誕生地;有被稱為「楚北天空第 ... 於 newskks.com -

#98.圖解傳統藝術入門〔先秦-唐〕 - 第 13 頁 - Google 圖書結果

商○大禾人面銅方鼎春秋○秦公簋○○西周○班簋簋:盛放食物的器具,相當於今天的飯碗。○○青銅樂器一般為打擊樂器,如鐘、鼓、鐃、鉦等。1978 年,曾侯乙編鐘出. 於 books.google.com.tw -

#99.【古物的故事】 曾侯乙編鐘保存人類音樂記憶 - 人間福報

文/記者喻珮、皮曙初曾侯乙編鐘是中國大陸出土數量最多、重量最重、音律最全、氣勢最為宏偉的一套編鐘。其巍峨、完美的「曲懸」架式,與配套的曾侯乙 ... 於 merit-times.com