有名的探險家的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AnitaGaneri寫的 神奇酷地理套書1:自然環境大探祕 和AnitaGaneri的 神奇酷地理套書2:特殊環境大探險都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自小天下 和小天下所出版 。

國立臺灣大學 人類學研究所 林開世所指導 李文窈的 家的骨,人的根:中國滇西北永寧普米族人延續在地景上的人群構成 (2013),提出有名的探險家關鍵因素是什麼,來自於普米族、走婚、家、地景、族群、親屬、本體論。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 翻譯研究所 李根芳所指導 林希樺的 回望福爾摩沙:十九世紀來臺西方人旅行書寫在臺灣的譯介 (2012),提出因為有 旅行書寫、臺灣史、翻譯的重點而找出了 有名的探險家的解答。

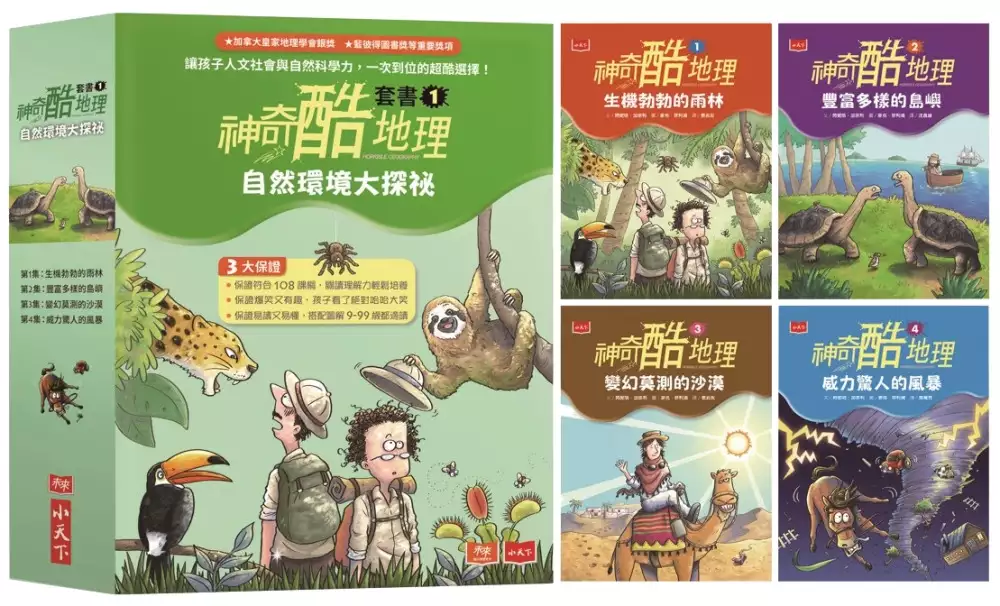

神奇酷地理套書1:自然環境大探祕

為了解決有名的探險家 的問題,作者AnitaGaneri 這樣論述:

讓孩子人文社會與自然科學力, 一次到位的超酷選擇! 繼「神奇酷科學」、「神奇酷數學」系列,小天下再度推出暢銷全球的兒童科普經典──「神奇酷地理」系列(全8冊)! 比小說更生動、比漫畫更爆笑,帶領孩子進入超乎想像的地理世界中,囊括國中小適讀的重要地理概念,全系列包括雨林、島嶼、沙漠、風暴、火山、地震、極地、高山等八大主題。簡明扼要的圖解說明、勁爆的探險故事,你意想不到的地理小檔案,統統都在這裡! 《神奇酷地理1:生機勃勃的雨林》 一星期只上一次廁所的超懶動物是誰? 要怎麼躲過吸血蝙蝠的攻擊? 最酷的探險、最神奇的答案都在《生機勃勃的雨林》裡! 《神奇酷

地理2:豐富多樣的島嶼》 島嶼是怎麼形成的? 哪座島上有活生生的「龍」? 最酷的探險、最神奇的答案都在《豐富多樣的島嶼》裡! 《神奇酷地理3:變幻莫測的沙漠》 海市蜃樓是怎麼形成的? 為什麼沙子會「唱歌」? 最酷的探險、最神奇的答案都在《變幻莫測的沙漠》裡! 《神奇酷地理4:威力驚人的風暴》 用什麼方法可以降低風暴的風速? 到底是誰負責幫颱風命名? 最酷的探險、最神奇的答案都在《威力驚人的風暴》裡! 【三大保證】 ▲保證符合108課綱,閱讀理解力輕鬆培養 ▲保證爆笑又有趣,孩子看了絕對哈哈大笑 ▲保證易讀又易懂,搭配圖解9-9

9歲都適讀 系列四大特色 1.刺激精采的探險故事 涵蓋了從古至今的精采探險故事,呈現探險家憑著智慧、機智和勇氣,越過沙漠、深入原始叢林、挑戰極地、高山……探索未知的領域,一場又一場冒險犯難的故事,激發孩子的勇氣與求知的慾望。 2.簡明扼要的圖解說明 以幽默活潑的圖象,輕鬆簡明的文字,說明各種地理現象形成的過程,輕鬆了解雨林的分層、環礁的奧祕、火山的類型、沙漠的分布……讓地理知識變得好讀好吸收。 3.包羅萬象的主題內容 「神奇酷地理」系列共8本,主題包含雨林、島嶼、沙漠、風暴、地震、火山、極地、高山,內容有探險歷程、地科原理、生態奇景、自然景觀、人文故事、環境

省思……內容包羅萬象,精采可期。 4.國小社會科最佳輔助教材 對於地理、大氣現象的解釋,力求簡單扼要,難度適中、輕鬆幽默的文字書寫,讓中高年級的孩子可以自行學習、閱讀。類型多元的資料和數據,更可當作家長與教師教學上方便實用的資料庫。 得獎紀錄 ★加拿大皇家地理學會銀獎 ★藍彼得圖書獎

有名的探險家進入發燒排行的影片

上週漏網東西軍角逐的選項是:「穿山甲除藥」vs.「深潛太空人」。經過24小時的刺激票選之後呢,「深潛太空人」獲得50.5%的票數,險勝了1個百分點而已。

這次的廝殺真的非常激烈,完全沒辦法預料哪一條會贏,我們節目開播以來頭一次看到這麼接近的票數!雖然穿山甲高票落選,但還是要在這邊呼籲:沒有買賣就沒有殺害。

「深潛太空人」這個題目非常科普,繼5月底,美國睽違9年再度發射載人火箭後,美國太空人又繼續創造新的里程碑,不過這次不是上太空,而是「下海」寫歷史,下海就是字面上的下海。美國史上第一位完成「太空漫步」的女性太空人,現年68歲的凱薩琳‧蘇利文,選在世界海洋日的前一天6月7日,潛入馬里亞納海溝南端的最深處「挑戰者深淵」,成為世界上第一個抵達這個地球最深處的女性,但更厲害的是,她還是目前世界上唯一一個,既上過太空又到過海溝的人,上天下海成就解鎖。

這次蘇利文是和另一名美國退休海軍軍官「維斯科沃」搭檔,整趟任務包括下潛和上升,共花了大約4到5小時,兩人下潛了1萬零925公尺,在海溝底部的溫度攝氏零下5度,但很可惜沒看到魚。回到陸地上的時候,蘇利文還打電話給距離地球408公里外的「國際太空站」連線一下。總之呢,蘇利文現在可以很自豪的說,她曾經造訪過離地球最遠的地方,以及離地心最近的地方。

蘇莉文其實在踏入航太業以前,幾乎是沒有任何科學背景的,會成為太空人其實也有點無心插柳。她父親是航空工程師,雖然她從小就對太空非常感興趣,但後來讀大學的時候,卻想說自己很擅長學習新語言,那乾脆主修語言好了,還計畫成為一名翻譯人員,不過大一的時候選修了一門海洋生物學課程,就這樣歪掉跑到了科學的懷抱。後來她大學畢業的時候拿的是地球科學學位,26歲就拿到地質學博士學位,結果畢業那年耶誕節左右,她哥哥參加了NASA的太空人招聘計畫,也鼓勵她去申請看看,結果1978年她就被選中,成為NASA第一批女性候選太空人之一。

她在NASA服務的15年間,總共執行過三次太空梭任務,累計532個小時的太空飛行記錄,除了剛剛提到的,她是第一個完成太空行走的女太空人以外,還參加過一些厲害的任務,像是1990年4月美國部署哈伯太空望遠鏡,她就是其中一員。

1993年離開NASA,跑去擔任「美國國家海洋和大氣管理局」(NOAA)的首席科學家,後來被歐巴馬任命為這個單位的行政長官,2014年被《時代雜誌》選為百大人物之一。反正她就是一個從外太空到內子宮都開外掛的人,上知天文下知地理,陸海空三棲達人。

「挑戰者深淵」是太平洋「馬里亞納海溝」的最深處,最最最深處是1萬零971公尺,是目前已知地表最深的地方,比凱莉的股溝還要深(?)我們知道世界第一高峰是「珠穆朗瑪峰」對吧?「珠穆朗瑪峰」的海拔高度是8,848公尺,想像一下你把「珠穆朗瑪峰」倒插進海底,都還碰不到「挑戰者深淵」的底部,據說你往溝裡丟一塊石頭的話,要一個多小時才會到底。那海溝底部的溫度大約是攝氏0度左右,而且四周一片漆黑,水壓是8噸,相當海平面壓力的1100倍,如果潛水艇破一個小洞,應該不到一秒人就變肉醬。

因為環境真的太險惡了,所以過去執行過的任務,有載人加上沒載人的,兩隻手數得出來,甚至比上過月球的人數還少。最早一次是1960年,美國探險家和瑞士探險家聯手下潛,停留了20分鐘,發現海溝底有魚蝦之類的生物,1995年日本也執行了一次無人下潛,最有名的是2012年,奧斯卡名導演「詹姆斯卡麥隆」,挑戰單人下潛,還一口氣停留了3個小時,而一開始我們提到的,跟蘇利文搭檔的「維斯科沃」,他自己在2009年兩度獨自挑戰成功,然後帶蘇利文下去之後隔沒幾天又帶了另一個女登山客下去,真的是把潛水艇當計程車搭,喔對了,他2009年的時候說他在海溝裡看到塑膠袋和糖果包裝紙,所以在這邊也要呼籲大家減塑,不然真的很誇張,連那麼深的海溝裡都有人類的垃圾足跡。

其實現在隨著科技發展,要飛天遁地都不成問題,不過我曾經聽過一段話說得很好,就是不要抱持著「征服」的心態去挑戰大自然,不然總有一天會被大地之母教訓,我們要帶著尊敬的心情與大自然互動,也別忘了愛護環境和動物,穿山甲沒有療效,不要再吃穿山甲了喔~

--------------------------------------

《#范琪斐的寰宇漫遊》每周四晚間九點在 #寰宇新聞台 播出,沒跟上的也沒關係,歡迎訂閱我們的 YouTube 頻道 🔔#范琪斐的寰宇漫遊 🔔https://reurl.cc/ZvKM3 1000pm準時上傳完整版!

家的骨,人的根:中國滇西北永寧普米族人延續在地景上的人群構成

為了解決有名的探險家 的問題,作者李文窈 這樣論述:

這篇論文以中國雲南省寧蒗彝族自治縣永寧鄉溫泉村的「普米族」人在百年來的變遷為了解對象。我經由當地社會關係與群體構成的形式,在說普米語的人群與被稱作「摩梭」的納(日)人長久於喜馬拉雅高原東緣相鄰而處的區域脈絡之上,試圖勾勒出在地人群範疇的意義所鑲嵌的一套與當代國家體制平行存在的在地秩序力量,以幫助我們掌握在地社會的轉變與持續。我以Levi-Strauss所提出的house概念為分析框架,並經由物質形式以及人與所身處空間互動的實踐所具有的象徵效力,來討論社會關係與群體構成的機制與意涵。我在論文中闡述作為此地主要社會單位的「家」是經由哪些在家屋、村落周遭等不同空間上的物質現象與儀式實踐所表徵與凝聚

而成,以及當地人理解關係的「根骨(&;#635;u&;sup3;&;#8309;)」概念的文化意義與物質實踐基礎。我指出此地的「家」體制經由人們對周遭山水地勢的理解與儀式敬祭所體現的一套地景(landscape)觀念所支持,而永寧的普米族人由嚴格的婚姻體制轉向採納鄰近「摩梭人」不娶不嫁的「走婚」實踐的特殊表現,則是來自於當地人對關係構成的理解,建立在經由生殖所遺傳的屬性以及人持續居處相同空間所累積的關係兩個面向的相互構成之上。我認為,此地普米族人的「家」是由兩個面向所共同構成的:包括居住在特定地方並由家名(~~b&;#649;&;#8309;&;sup1;)所表徵的群體,以及經由埋放在大地上並

具有名字的「根骨」所表徵的持久身分。居住在家屋(t&;#597;i&;#331;&;#8309;&;#8309;mi&;#331;&;#8309;&;#8309;)中的家戶群體(m&;#592;&;#8309;&;#8309;q&;#592;&;#8309;&;#8309;),是從事經濟生產、累積物質財富、持續繁衍後代,並且對等地實現「根骨」及其所表徵身分的載體;「根骨」則是經由分衍自同一家的各家戶成員在「家屋」空間中完成生命,並在死後成為骨灰被埋放到山中相同地點的過程所生成,一方面是人群一代接續一代地在特定地域空間上居處的具象化,一方面也作為名字而表徵了在此歷程中取自空間也持續傳遞給下一代的

屬性,而標示著「家」的來歷源流。我也說明到當地人如何經由「家」體制所再製的「根骨」來理解「普米」身分,並由此提出,作為人群自稱的「普米」即是指代代以「家」體制所提供的方式持續傳承與特定地域共同連結的人群,而傳承根骨的「家」體制則構成再製「普米」身分以及當地族群之間區別的機制。本論文所闡述的永寧普米族人的例子,呈現出人所身處的周遭空間也可以參與構成人的身體與社會關係,呼應了近來以關係構成的本體預設來討論親屬(kinship)議題的取向,並凸顯出以人觀或個人身體構成(substance)來探問關係構成,可能仍隱含著以「個人」為中心的預設;這一個例子也呈現出,當地人們對於人的身體構成、人與人關係、群

體構成以至不同族群之間關係的理解,其實可建立在同一系列的人與所身處空間的關係之上。

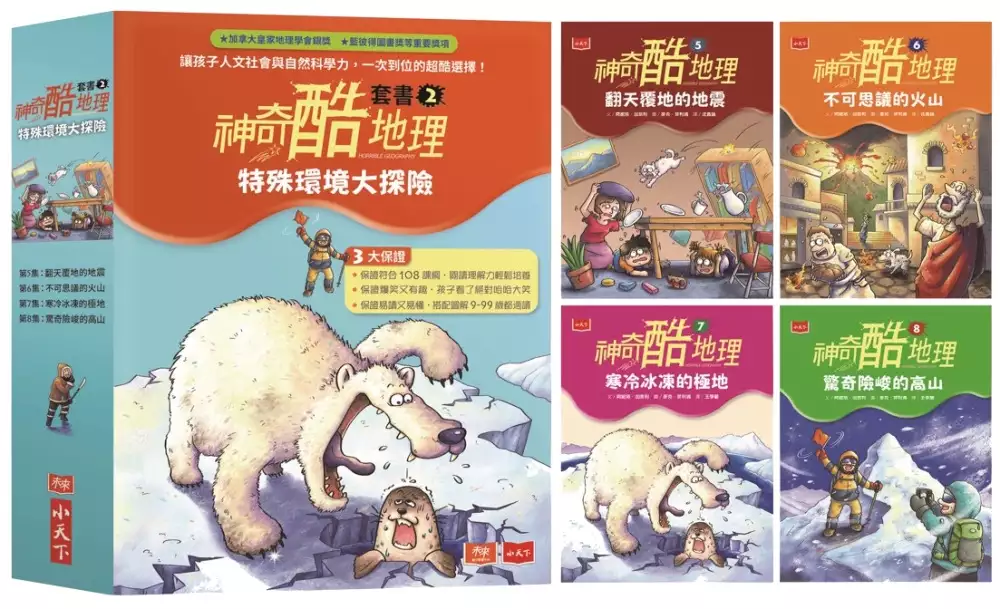

神奇酷地理套書2:特殊環境大探險

為了解決有名的探險家 的問題,作者AnitaGaneri 這樣論述:

讓孩子人文社會與自然科學力, 一次到位的超酷選擇! 繼「神奇酷科學」、「神奇酷數學」系列,小天下再度推出暢銷全球的兒童科普經典──「神奇酷地理」系列(全8冊)! 比小說更生動、比漫畫更爆笑,帶領孩子進入超乎想像的地理世界中,囊括國中小適讀的重要地理概念,全系列包括雨林、島嶼、沙漠、風暴、火山、地震、極地、高山等八大主題。簡明扼要的圖解說明、勁爆的探險故事,你意想不到的地理小檔案,統統都在這裡! 《神奇酷地理5:翻天覆地的地震》 第一部地震儀是誰發明的呢? 地震時該怎麼自保逃生? 最酷的探險、最神奇的答案都在《翻天覆地的地震》裡! 《神奇酷地理6:不可思

議的火山》 為什麼火山聞起來像壞掉的臭雞蛋? 火山爆發居然會導致夏天「消失」? 最酷的探險、最神奇的答案都在《不可思議的火山》裡! 《神奇酷地理7:寒冷冰凍的極地》 哪一種動物為了孵蛋,60天都保持站姿? 已經200萬年不下雨的地方在哪裡? 最酷的探險、最神奇的答案都在《寒冷冰凍的極地》裡! 《神奇酷地理8:驚奇險峻的高山》 為什麼有些高山居然有海洋生物的化石? 為什麼在高山上唱山歌很危險? 最酷的探險、最神奇的答案都在《驚奇險峻的高山》裡! 【三大保證】 ▲保證符合108課綱,閱讀理解力輕鬆培養 ▲保證爆笑又有趣,孩子看了絕對

哈哈大笑 ▲保證易讀又易懂,搭配圖解9-99歲都適讀 系列四大特色 1.刺激精采的探險故事 涵蓋了從古至今的精采探險故事,呈現探險家憑著智慧、機智和勇氣,越過沙漠、深入原始叢林、挑戰極地、高山……探索未知的領域,一場又一場冒險犯難的故事,激發孩子的勇氣與求知的慾望。 2.簡明扼要的圖解說明 以幽默活潑的圖象,輕鬆簡明的文字,說明各種地理現象形成的過程,輕鬆了解雨林的分層、環礁的奧祕、火山的類型、沙漠的分布……讓地理知識變得好讀好吸收。 3.包羅萬象的主題內容 「神奇酷地理」系列共8本,主題包含雨林、島嶼、沙漠、風暴、地震、火山、極地、高山,內容有探險歷程

、地科原理、生態奇景、自然景觀、人文故事、環境省思……內容包羅萬象,精采可期。 4.國小社會科最佳輔助教材 對於地理、大氣現象的解釋,力求簡單扼要,難度適中、輕鬆幽默的文字書寫,讓中高年級的孩子可以自行學習、閱讀。類型多元的資料和數據,更可當作家長與教師教學上方便實用的資料庫。 得獎紀錄 ★加拿大皇家地理學會銀獎 ★藍彼得圖書獎

回望福爾摩沙:十九世紀來臺西方人旅行書寫在臺灣的譯介

為了解決有名的探險家 的問題,作者林希樺 這樣論述:

本研究旨在爬梳十九世紀來臺西方人旅行書寫在臺灣的譯介脈絡。1860年臺灣開港通商,吸引海關官員、傳教士、博物學者、探險家、商人等外籍人士前來,留下航行錄、日誌、隨筆、書信等一手紀錄。這些文獻在二十世紀中葉以後陸續在臺灣譯入中文,可概分為兩個翻譯階段,第一階段為二戰後至解嚴前(1945-1987),此時期的譯作大多由黨公營機構出版,以臺灣銀行經濟研究室為主力。1970年代後,由於政府在戒嚴時期頒布多項法令管制出版,與臺灣相關的書籍出版沉寂了一段時間,直到1987年解嚴後,本土意識抬頭,臺灣研究漸成顯學,第二階段的譯介(1988-2012)就此展開,除了賦予舊本新譯外,亦有首次譯入中文的新文獻。

十九世紀正值西方殖民主義與資本主義發展的全盛期,來臺西方人的旅行書寫多半帶有政治與經濟目的,遊歷心得並非文本重點,而是提供詳實的地理環境與人類活動紀錄,供既得利益者參考。百年前西方人眼中的福爾摩沙,如何透過翻譯移植到中文世界?文本功能又有何轉變?本文整理歷來譯介書目,並從贊助者、譯者、準文本、專有名詞還原翻譯、文本改寫、譯本價值等角度切入,勾勒兩譯介階段概況,試圖分析文本如何從「為帝國服務的書寫」轉變成第一階段譯介「統治者的參考書」以及第二階段譯介「瞭解自身的史料、強化臺灣意識的讀物」。