有章藝術博物館的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林曼麗,張瑜倩,陳彥伶,邱君妮寫的 博物館/美術館的未來性:行政法人制度研究 和施慧美的 校園公共藝術的環境美學:以國立臺灣藝術大學舉隅都 可以從中找到所需的評價。

另外網站山水之域有章藝術博物館單純的黑白對比 - 人間福報也說明:博物館 專業有助於藝術大學特色的凝塑。具台灣藝術界領航地位的黃光男五年前擔任國立臺灣藝術大學校長時強化典藏研究與修護作品的能量,由廖黃香女士 ...

這兩本書分別來自典藏藝術家庭 和五南所出版 。

國立臺灣藝術大學 美術學系 趙世琛所指導 陳宇如的 記憶文本/感知情境/玄關 - 陳宇如創作研究 (2021),提出有章藝術博物館關鍵因素是什麼,來自於藝術創作、裝置、記憶文本、感知情境、玄關。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 藝術行政與管理研究所 曾介宏所指導 歐陽萱的 國防美術館教育措施之個案研究 (2020),提出因為有 國防美術館、藝術教育、軍事美術館、教育措施的重點而找出了 有章藝術博物館的解答。

最後網站艺术概论 - Google 圖書結果則補充:第六章艺术的传播与接受当艺术作品被创作出来,它就如同一种对象存在于人们的生活 ... 家、艺术史家、艺术编辑及相关从业人员;二、艺术结构,包括美术馆、博物馆、画廊、 ...

博物館/美術館的未來性:行政法人制度研究

為了解決有章藝術博物館 的問題,作者林曼麗,張瑜倩,陳彥伶,邱君妮 這樣論述:

本書源於林曼麗博士所發想與主持的一項研究出版計畫。除曾歷任臺北市立美術館館長與故宮博物院院長外,林曼麗也在其長期任教的國立臺北教育大學催生了深具特色的北師美術館,為國內少數具有豐富且不同性質之博物館/美術館營運經驗的學者。 在將博物館政策視為國家文化政策基石的理念下,林曼麗長期關注國內博物館/美術館事業的發展,當體察到國內近年來頻繁發生的博物館/美術館擴建與新建計畫,以及博物館/美術館積極轉型或選擇法人化的這兩股趨勢,將可能成為臺灣博物館未來發展上的重要轉折之際,她也深覺國內的相關討論仍受限於對博物館/美術館法人制度認識的不足,進而起心投入本書的規劃。 相較於臺灣,英國

、法國及日本在法人制度與其應用於博物館/美術館組織營運上,均已有相當的時間投入與具體實踐,這三個國家在1980至90年代啟動了博物館/美術館行政法人制度的討論與變革,並因應不同的概念與社會背景設計出因地制宜的行政法人制度,進而產出了不同的成效與結果,正足以作為在此領域仍處起始階段的臺灣所借鏡。 本書的規劃即是以英、法、日三國為對象,邀集張瑜倩、陳彥伶、邱君妮三位學者分別爬梳它們在世界趨勢的變化和國家政策的變革中,博物館/美術館法人制度的演進與變遷,並探討整理其相關法規的制定與執行,更加以案例分析的方式,深入剖析不同樣態的博物館/美術館在營運管理上的績效與利弊得失。與此同時,林曼麗也在為

本書寫就的總論中,縝密且深刻地論述了其對全球博物館/美術館發展趨勢的觀察,以及英、法、日三國制度設計的獨到之處,並且提示出臺灣在相關制度的設計上尤須關注與思考的各種面向。 本書是一項集結諸多專業者心血投入的成果,期待藉由這項為回應臺灣當下需要所創生的專著,能有助於臺灣博物館/美術館事業迎向21世紀的挑戰。

有章藝術博物館進入發燒排行的影片

《享世樂園》是翁銘邦橫跨繪畫、攝影、後攝影、數位藝術與劇場概念等領域的系列作品。從事繪畫與攝影創作的翁銘邦表示,山水畫在他的創作中佔了相當大的份量,如〈盛夏行旅圖〉,即是由范寬的〈谿山行旅圖〉轉化而得。

翁銘邦自言此系列是以繪畫為靈魂的影像創作。其中可見得中國山水畫的多點透視、立軸構圖,同時又有華麗繽紛的色彩、台灣的風土人情地景,匯合古今,持續逼向數位攝影的極限。

他的全景觀畫面,無意於收攬或探討人類的當代處境與整體文明,純粹是畫面上豐富性與趣味性的考量。至今完成9幅作品的《享世樂園》,翁銘邦企圖以畫面、作品的連續性,打造一個無盡綿延的視覺世界。

對翁銘邦而言,《享世樂園》系列是他內在的個人風景,是對棲地宛如樂園的再現,加入自身的思維、觀照,乃形成無比奇幻、夢想的幸福樣貌,具備著正面的想像。

此外,翁銘邦也認為,《享世樂園》系列的萌發,一部份起源於女兒的誕生。因為女兒喜歡至樂園遊玩,所以也造就他更能帶著愉快、豐饒的目光,塑造出一幅幅充滿歡樂假日時光的攝影作品。

小檔案

翁銘邦,1970 年生於臺灣臺北,英國東倫敦大學藝術創作博士,1995~2004年間旅居英國倫敦與伯明罕等地,現職為中國文化大學傳播學院專任副教授,專注於新媒體影像創作、研究與教學,居住並工作於臺北。

近來作品屢獲國內與國際影像藝術獎項(如 Chromatic Awards 2017 數位後製類首獎,International Photographer of the Year 2015~2016 數位後製類銀獎,Fine Art Photography Awards 2015 數位特效類銅獎,首屆英國 Lumen Prize 國際數位藝術獎優選與2014高雄美術獎特別獎等)及展覽等殊榮,且曾應邀發表於倫敦、伯明罕、牛津、布里斯托、紐約、洛杉磯、巴黎、巴塞爾、阿姆斯特丹、莫斯科、台拉維夫、香港、上海、吉隆坡、澳洲、阿根廷、拉脫維亞及歐美等主要城市,並典藏於國立臺灣美術館、文化部藝術銀行、臺藝大有章藝術博物館、英國倫敦攝影家協會、英國皇家攝影學會等。

2018年受邀為法國巴黎國際知名 YellowKorner當代美術攝影藝廊藝術家,作品陸續在該藝廊各國主要城市的據點展出;並於 2019 年獲英國倫敦ArtLink Creatives國際藝術策展顧問公司之邀成為ArtLink的代理藝術家,以及美國加州Daylighted國際藝 術策展平台的藝術家等。

@一影像

記憶文本/感知情境/玄關 - 陳宇如創作研究

為了解決有章藝術博物館 的問題,作者陳宇如 這樣論述:

在我過往的展覽座談中,不同的與談人皆有提到我作品中相似的特性,像是:能夠開啟異質空間、提供觀眾不同的體驗平臺、阻礙觀眾的慣性思考等。於是我開始思考並整理了許多從2016年之後的作品及展覽,希望能夠發現我過往創作中的一些特性或是共通性。在我的創作中,不同作品之間的內容大多是不連貫、跳躍的,也不具有特定主軸及脈絡,大多都是隨著自己個人經驗及生活際遇所產生。雖然說作品主軸跳躍,但是在作品的形成、處理手法及空間處理上,是有些相似部分可以被提出的。像是「記憶文本」,其是被我運用於創作中的過往想法、經驗、記憶及記錄,源自於我個人過往感知,然後以文字、物件、影像、概念等方式出現於我的創作之中。在我創作中常

見的作品特性還有「感知情境」,其是一種介於作品與觀眾之間的橋梁,引導著觀眾於作品現場的感知,使作品能夠主動的與觀眾之間產生聯繫。還有一個作品特性為「玄關」,我時常在物件、概念與空間的處理上,會特別琢磨於之間,因此「玄關」是我對過往創作進行整理分析後所生發的創作概念,用來指稱具有遊走於之間的作品特性或狀態。此篇論文研究是奠基於我過往創作,將過去那些作品及創作想法進行深入的整理、討論及分析,並針對相關概念脈絡及詞彙進行釐清,同時輔以其他藝術家的相關作品來檢視這些創作想法及概念。希望透過此次論文研究能夠讓我更清晰的看待過去的創作及未來的可能性。

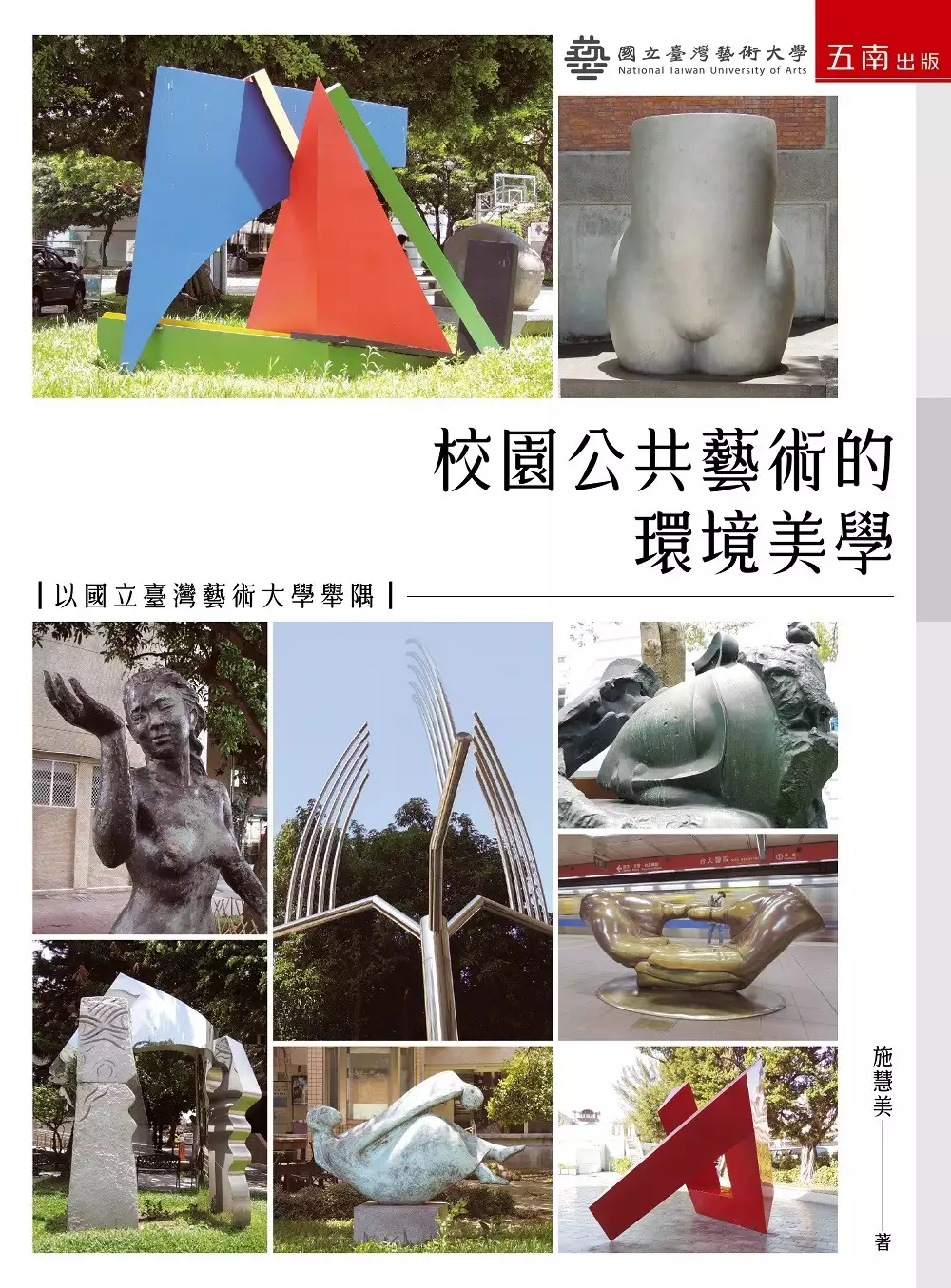

校園公共藝術的環境美學:以國立臺灣藝術大學舉隅

為了解決有章藝術博物館 的問題,作者施慧美 這樣論述:

校園公共藝術,是形成建築與自然景觀中,不可或缺且具有藝術教育作用的裝置。在歷史悠久的臺藝大校園,藏有許多藝術名家之作,陳設於戶外空間的多件雕塑作品,更是其中較為引人矚目者,這些作品與創作者都屬於重量級,也和臺灣雕塑發展有著密切的關係,值得深入探究作品中的內涵與理念。 校園內公共藝術的設置除了美化空間,也能讓學生透過欣賞而產生美感,提升人文素養與藝術鑑賞能力。本書以探討公共藝術與校園公共藝術開始,再對臺藝大與臺灣現代雕塑發展的密切關聯進行探討,最後介紹臺藝大戶外開放空間的藝術作品,冀望能喚起更多人一同發掘藝術之美。

國防美術館教育措施之個案研究

為了解決有章藝術博物館 的問題,作者歐陽萱 這樣論述:

中華民國國防部近年來逐漸重視國軍文藝的發展,於2017年成立「國防美術館」,為我國首座軍事屬性的美術館,用以保存我國歷史悠久的戰鬥藝術作品,致力國軍新時代美術人才的培育以及戰鬥藝文質量的提升。筆者經個案研究法,藉文獻整理、個人實習經驗及深度訪談,發現國防美術館在經營管理方面確有許多待改善之問題,並以教育措施為個案進行本研究,目的為:(1)釐清軍事機構成立軍事美術館的目的與意義;(2)探討對於國防美術館,「適當的」教育措施為何;(3)瞭解國防美術館對國軍文化素養可能的影響。研究顯示,人力組織架構及設備不足等問題確實影響館務的推展與執行,建議未來持續建置數位典藏系統,期增加館內資訊曝光率與瀏覽數

,並積極向國內發展已成熟的博物館爭取合作,可在人力與設備不足之下有效取得相關資源,將有助於國防美術館未來推展藝術教育的實質效益,進而達到軍事文藝的有效推廣與建立國人全民國防教育的基本共識。

想知道有章藝術博物館更多一定要看下面主題

有章藝術博物館的網路口碑排行榜

-

#1.國立臺灣藝術大學有章藝術博物館 - YOURART藝游網

國立臺灣藝術大學有章藝術博物館 ... 2010年文物維護研究中心建構完成,不僅強化典藏研究與修護作品的能量,開設的保存修護課程更成為本校同學的最佳學習場域,成就理論與 ... 於 www.yourart.asia -

#2.有章藝術博物館典藏展OUR MUSEUM Collection ... - 中央社

中央社訊息服務20211005 17:10:08) 2021年由國立臺灣藝術大學有章藝術博物館(以下簡稱藝博館)策劃的典藏展以《沉積物》(Sediment)為題, ... 於 www.cna.com.tw -

#3.山水之域有章藝術博物館單純的黑白對比 - 人間福報

博物館 專業有助於藝術大學特色的凝塑。具台灣藝術界領航地位的黃光男五年前擔任國立臺灣藝術大學校長時強化典藏研究與修護作品的能量,由廖黃香女士 ... 於 www.merit-times.com -

#4.艺术概论 - Google 圖書結果

第六章艺术的传播与接受当艺术作品被创作出来,它就如同一种对象存在于人们的生活 ... 家、艺术史家、艺术编辑及相关从业人员;二、艺术结构,包括美术馆、博物馆、画廊、 ... 於 books.google.com.tw -

#5.台藝大逾50年歷史有章博物館將拆校友發起聯署搶救- 自由娛樂

有章藝術博物館 建於1967年,由時任台藝大校長、建築師朱尊誼設計,台藝大工藝設計學系教授呂琪昌的臉書貼文表示,朱尊誼為台灣建築界大老,他於1980 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#6.2021廈門文創季.廈門好創意設計大賽 - 點子秀

點子秀僅提供活動資訊分享。版權所有及參賽請洽詢主辦單位。 相關連結:. 2021厦门文创季| 厦门好创意设计大赛 ... 於 news.idea-show.com -

#7.现代艺术学导论 - 第 58 頁 - Google 圖書結果

例如我们在博物馆里看到几百年前的一枚古钱币,几千年前的一把粗糙的石斧,敦煌石窟中的某本经文,清朝皇帝用过的家具, ... 口 张行与毕加索 1956 第四章艺术发生于. 於 books.google.com.tw -

#8.有章藝博館擴建藝品拍賣籌資明年動土

預計於2020年動土施工,打造一座全國大學最大規模的現代化藝術博物館,具備更全方位的展場。 「OUR ART 藝術品競標義賣會」由臺藝大、臺灣藝術策進協會、 ... 於 www.i-media.tw -

#9.臺藝大有章新館擴建2/23募款拍賣會邀集各界響應支持 - 非池中 ...

有章藝術博物館 【實景】。圖/非池中藝術網攝 作為臺灣藝術教育指標之一的國立臺灣藝術大學,校園內的有章藝術博物館是為一座堅持著學術與美學的大學 ... 於 artemperor.tw -

#10.2021全台聖誕節活動懶人包!新北耶誕城樂高聖誕老人

尤其以哥德式藝術尖拱為設計概念,並使用超過16萬朵LED花球的新站路天橋「經典光廊」絕對不可錯過!此外還有新府路天橋「春櫻光廊」、百揚大樓 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#11.〔紙上博物館〕有章藝術博物館展出「真實世界」 - 人間通訊社

由台灣藝術大學有章藝術博物館策展的「2020大台北藝術節」,邀請跨領域職人以「真實世界」為主題展出當代藝術,提供思索人類文明脈動及未來發展的可能 ... 於 www.lnanews.com -

#12.铁岭指画研究 - Google 圖書結果

[17]另有上海博物馆所藏高其佩《指画溪桥古木图》,纸本水墨,在树干上书康熙甲午(五十三年,1714,55岁)款。 ... 作者构思缜密,布局有章,反映了他具有很高的艺术修养。 於 books.google.com.tw -

#13.三鶯文創整合計畫品牌活動「2021鶯歌藝術季」 fun閃新北敲 ...

市集舞臺區有知名藝術園體「身聲劇場」、「玩聲樂園」輪番上陣,邀請觀眾享受一場不同的精彩演出。其中,市長侯友宜手裡拿著鋼杯,和現場三百位民眾運用 ... 於 newtalk.tw -

#14.春節新北館園悠遊趣之四台藝大有章藝術博物館 - ETtoday

有章藝術博物館 位處在板橋區浮州的國立台灣藝術大學內,可說是全台第一座專業藝術大學博物館,是由時任台藝大校長同時也是台灣博物館領航者的黃光男籌 ... 於 www.ettoday.net -

#15.Le Méridien Taipei - 食尚饗宴- 探索廚房 - 台北寒舍艾美酒店

以人文、藝術聞名全球的艾美酒店,起源於時尚之都-巴黎,以其富有前瞻性且引領時尚的內涵,不僅為賓客奉上 ... 11/01起,餐價調整如下,如有任何問題請洽餐廳,謝謝! 於 www.lemeridien-taipei.com -

#16.有章藝術博物館徵年底展覽導覽員 - 臺灣藝術大學板 | Dcard

有章藝術博物館 要招募年底展覽導覽員惹!,.,大臺北藝術節今年以「限時動態」為題的當代藝術雙年展於2019年的11月開展,不限科系、年齡、經驗, ... 於 www.dcard.tw -

#17.有章藝術博物館 - YouTube

AboutPressCopyrightContact usCreatorsAdvertiseDevelopersTermsPrivacyPolicy & SafetyHow YouTube worksTest new features. © 2021 Google LLC ... 於 www.youtube.com -

#18.藝術與法律 - 第 145 頁 - Google 圖書結果

... 行政院文化建設委員文化資產總管理處籌備處國立臺灣傳統藝術總處籌備處第三處國立臺灣博物館 ... 獎助條例在第19條明訂「為輔導辦理文 145 第六章藝術與文化藝術獎助. 於 books.google.com.tw -

#19.「家物事」特展:一場發生在藝術空間的聚落與實踐!從室內到 ...

在台灣很多建築空間有自己的故事,而在板橋浮洲,台藝大「有章藝術博物館」藝術聚落,就是一個從老街區一步步走到現在藝術空間的例子。 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#20.有章藝術博物館Our Museum

有章藝術博物館 Our Museum, 板橋區. 10386 likes · 312 talking about this · 727 were here. OUR MUSEUM. 於 www.facebook.com -

#21.國立臺灣藝術大學有章藝術博物館- 维基百科,自由的百科全书

國立臺灣藝術大學有章藝術博物館,為隸屬於國立臺灣藝術大學之美術館,在該校前校長黃光男推動下於2004年成立,2008年3月24日開館營運。開館典禮頒發榮譽館長證書予 ... 於 zh.wikipedia.org -

#22.臺灣藝術大學有章藝術博物館 - 新北市博物館家族

臺灣藝術大學有章藝術博物館YO-CHANG Art Museum, NTUA. 基本資訊. 地址:22058新北市板橋區大觀路一段59號. 電話:(02)22722181分機1425. 傳真:(02) 8965-2911. 於 www.museum.ntpc.gov.tw -

#23.臺南街頭藝術節精彩開幕 - 台灣新生報

古斯特設計並由台灣團隊操作的「司法博物館高塔」,歷經五天十場工作坊完成元件並現場組裝順利復刻完成,成為活動亮點與新地標。 黃偉哲表示,街頭藝術節 ... 於 www.tssdnews.com.tw -

#24.美学原理与艺术鉴赏 - Google 圖書結果

第八章艺术鉴赏之二:建筑与园林建筑是艺术的集大成。 ... 学校、医院等建筑的精神象征性有所提高,古代的寺院、教堂、宫殿、陵墓以及现代的美术馆、博物馆则多精神象征 ... 於 books.google.com.tw -

#25.2021长沙后湖艺术周启幕,100多位现当代艺术家为市民带来7 ...

长沙晚报11月25日讯(全媒体记者洪虹通讯员章迎春)数百年来,巴黎左岸是当之无愧的文化艺术圣地。而今的湘江左岸,藏于麓山之下,围绕一汪后湖水,一座传承 ... 於 hunan.voc.com.cn -

#26.有章藝術博物館見證50年情誼 - 中國時報

因為企業家的慷慨解囊,台灣藝術大學成立校園美術館!去年病故的「見龍機構」創辦人廖有章,雖然並非台藝大校友,但因他和即將退休的校長黃光男有近五 ... 於 www.chinatimes.com -

#27.國立臺灣藝術大學有章藝術博物館| Citytalk城市通

國立臺灣藝術大學有章藝術博物館於2008年3月24日開幕啟用,係國內知名的專業大學藝術博物館;兼備展覽、典藏、研究、推廣教育、服務社會等功能之「綜合性社區博物館」 ... 於 www.citytalk.tw -

#28.國立臺灣藝術大學有章藝術博物館新建工程

有章藝術博物館 為臺灣藝術大學原有的兩層樓建築,因空間不敷使用,計畫拆除、擴建。既有的博物館歷史悠久,充滿師生對話與互動記憶,是該校地標與精神象徵。 於 www.habitech.com.tw -

#29.駐帛琉大使館捐助帛琉國家博物館 - 中華民國僑務委員會

駐帛琉大使館大使黎倩儀於11月24日捐助帛琉國家博物館1,000美元,以協助該博物館印製年度「State of the Palau's Birds」鳥類圖鑑,由館長Olympia E. 於 www.ocac.gov.tw -

#30.國立臺灣藝術大學有章藝術博物館

有章藝術博物館. Yo-Chang Art Museum. Menu. 首頁 · 消息; 關於. 簡介 · 人員與組織 · 聯絡與地點. 於 museum.ntua.edu.tw -

#31.「國立臺灣藝術大學有章藝術博物館新建工程」招標 - 營建署

期許有章藝術博物館的興建,作為學校的藝術文化寶庫,更成為國際頂尖藝術大學與世界交流的場域。 本案競圖階段,廖偉立建築師以「藝術、教育、智慧之樹」 ... 於 www.cpami.gov.tw -

#32.台藝大校友槓上校方質疑擅自拆舊有章藝博館違反程序

台灣藝術大學有座50多年歷史的「有章藝術博物館」,高腳屋設計是校友共同記憶。近年校方擬建新館,最初方案都保留舊館空間,師生與校友近日卻發現校方 ... 於 vip.udn.com -

#33.2021聖誕節活動|一次蒐集全台各地聖誕樹景點、耶誕活動

百貨商圈與特色店家的超多優惠,玩耶誕集章闖關活動兌換限量耶誕好禮!還有「Fun閃台北」光之旅程燈飾造景,邊逛商圈邊拍照打卡,在浪漫閃耀的耶誕燈飾交織 ... 於 www.welcometw.com -

#34.國立臺灣藝術大學有章藝術博物館

有章藝術博物館. Yo-Chang Art Museum · 最新消息NEWS. 於 140.131.21.66 -

#35.二呆藝館出品「水牛」筷架澎湖生活博物館展售店12月1日開賣

荷據時期的傳教士達尼威爾,從東南亞引入水牛贈與平埔族蕭壟社;而明鄭時代,引進更多水牛做為漢人到臺灣開墾的誘因。隨著工業的發達,曾經作為農村 ... 於 www.phnes.net -

#36.國立故宮博物院

推薦影音 · National Palace Museum國立故宮博物院 · More videos · More videos on YouTube · 熱門展覽 · 線上博物館. 於 www.npm.gov.tw -

#37.研究助理 - 國家文化藝術基金會

四、相關出版、教育推廣與執行。 五、行政管理。 六、其他臨時交辦事項。 工作地點. 國立臺灣藝術大學有章藝術博物館文物維護研究中心(220新北市板橋區大觀路二段28號). 於 www.ncafroc.org.tw -

#38.專欄|M+受歡迎冀爭取希克尚餘700作品 - 星島日報

西九管理局自決定興建M+博物館以來,爭議不斷,由建造成本到藏品,爭議聲至今仍未平息。日前,就有市民到政府總部請願,指... 於 www.singtaousa.com -

#39.一周艺术人物|妹岛和世改造俄展馆,郑伯萍父子传吴门画派

日前,位于俄罗斯莫斯科的车库当代艺术博物馆宣布,由妹岛和世与西泽立卫主持的SANAA建筑事务所将重新打造其原有的“六边”展馆,并在其基础上设计扩建 ... 於 www.thepaper.cn -

#40.有章藝術博物館展區- 板橋國立台灣藝術大學的圖片 - TripAdvisor

台灣板橋新北大觀路一段59號Banciao City. 有章藝術博物館展區. 7. 有章藝術博物館展區. 很抱歉,您所選日期沒有可供線上預訂的遊覽或活動。 請選擇其他日期。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#41.專題文章| 藝術家雜誌社

有章藝術博物館 的策展與典藏實踐 ... 由西方教會興起的大學學院,自16世紀開始除了藏書,更開始收集證件、史料與肖像,並設立博物館以供教學。大學內的學術資源、人才以及 ... 於 www.artist-magazine.com -

#42.當代藝術市場瘋狂史:超級畫商如何創造出當代藝術全球市場與商業模式?

到二 O 一二年他捐贈了一千四百五十三件藝術品給香港的 M + 博物館,也賣出很多。這難道不是市場?格里姆徹說:「中國太奇妙,西方太短視。有那種歷史才有那種力量; ... 於 books.google.com.tw -

#43.有章藝術博物館

博物館 整體空間以「博物館群」為概念,除主館建築外,亦將北側校區的舊有眷舍翻新後納為展區,讓在地記憶也成為藝術策展、創作實踐的養分之一。 有章藝術 ... 於 tb.zxart.cn -

#44.不具生產力的他們‧輯ㄧ「會有一天,藝術不再輕易地被割捨 ...

不具生產力的他們‧輯ㄧ「會有一天,藝術不再輕易地被割捨」藝術高等教育裡的有章藝術博物館Why some people always said art is expensive and ... 於 theartpressasia.com -

#45.國立臺灣藝術大學有章藝術博物館|Accupass 活動通

臺藝大有章藝博館於2008年正式營運。這棟由傳統校舍改建的博物館,以新與舊的元素展呈臺藝大歷史傳承與當代創新的精神。藝博館肩負展覽、典藏、研究與教育推廣的使命, ... 於 www.accupass.com -

#46.從M+開幕談博物館的全球想像| 丁穎茵 - 立場新聞Stand News

依從國際超級博物館的黃金公式— 數十億政府撥款、明星建築師Herzog & de ... 早在2007年,《西九龍文娛藝術區核心文化藝術設施諮詢委員會建議書》就提 ... 於 www.thestandnews.com -

#47.國立臺灣藝術大學有章藝術博物館 - LINE熱點

【LINE熱點】國立臺灣藝術大學有章藝術博物館, 博物館, 地址: 新北市板橋區大觀路一段59號,電話: 02 2272 2181。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、 ... 於 spot.line.me -

#48.「國立臺灣藝術大學有章藝術博物館」招標文件樣稿公開閱覽 ...

「國立臺灣藝術大學有章藝術博物館」招標文件樣稿公開閱覽廠商及民眾疑義辦理情形說明表. 分類. 內政部營建署. 建立日期. 2020-03-30, 週一. 「國立臺灣藝術大學有章 ... 於 www.tbca.org.tw -

#49.2021台南街頭藝術節精彩開幕上千民眾賞藝直呼過癮 - 秒捷新聞 ...

本次活動共有7大主題、220場演出,中正路上難得一見的大型塗鴉場,也早早就有民眾排隊等候體驗在馬路上放肆塗鴉的快感!此外人氣爆棚的10個在地品牌市集, ... 於 www.secjie.com.tw -

#50.豫章之家 - 桃園地景藝術節

《豫章之家》象徵「水文化」背後凝聚的歸屬感,「安居樂業」及「蒙受恩典」的幸褔受惠!藝術家王文志長期以竹材為重要創作媒材。竹材的氣味、觸感、承載等特性, ... 於 www.taoyuanlandart.com.tw -

#51.從村上春樹圖書館到安徒生博物館,東京奧運主場館設計大師隈 ...

隈研吾的靈感取材自日本戰國時代的茶文化,茶室常被用於進行重要對話的移動,「摺箱」延伸作人際溝通的庇護之所,提供人們於紛擾時代中有一方淨土。 《場 ... 於 www.verse.com.tw -

#52.LV男装艺术总监因病去世已与癌症奋战数年 - 8610NEWS

目前,已有1000多人对该火车调度场所属的美国太平洋联合铁路公司发起诉讼。 ... 香港M博物馆国安法政治审查争议中开幕有艺术家忧成敏感展品坟墓. 於 8610news.com -

#53.臺藝大有章藝術博物館以徵件展創造多方交流

【博物之島新訊】接待之情迎接新銳策展人—臺藝大有章藝術博物館以徵件展 ... 其中象徵「紀念」時間儀式的是「有章藝術博物館經典作品展」,為館方與 ... 於 www.cam.org.tw -

#54.德國工匠精神與台灣戰後現代主義的展現——有章藝術博物館

在文資提報新事證的研商會議上,一位台灣古建築界的重量級大老對於有章藝術博物館給予高度的肯定。他說:「很多細節都顯示這是一個很有水準、見過世面的設計。 於 918bms.com -

#55.「有章藝術博物館」拆除整建,引起台藝大師生校友什麼樣的 ...

臺藝大有章藝術博物館的拆除及整建引起熱議,它所帶來的討論和迴響,和其所展現的思考面向,都挺值得探討一番。 標籤: 國立臺灣藝術大學, 臺藝大, ... 於 www.thenewslens.com -

#56.有章藝術博物館Our Museum on Instagram • Photos and Videos

有章藝術博物館 Our Museum. Top posts. Instagram · Log In Open App. Instagram Is Better on the App. More camera effects. More stickers. More ways to message. 於 www.instagram.com -

#57.國立臺灣藝術大學有章藝術博物館- 维基百科,自由的百科全书

您现在使用的中文变体可能会影响一些词语繁简转换的效果。建议您根据您的偏好切换到下列变体之一:大陆简体、香港繁體、澳門繁體、大马简体、新加坡简体、臺灣正體。 於 zh.100ke.info -

#58.横跨中西的声音艺术家- 文化 - 华夏小康网

北京宋庄,一座座美术馆、艺术馆错落分布,“分响中心”声音艺术博物馆就坐落其间。 ... 积累和沉淀了多年,秦思源对当代艺术有自己的见解。 於 www.hxxkw.org -

#59.「111年全國美術展」徵件簡章公佈(新聞稿) - 國立臺灣美術館

本展以分類、分項的公開徵件競賽機制,共計以11類項來進行徵件,分別為水墨、書法、篆刻、膠彩、油畫、水彩、版畫、雕塑、攝影、新媒體藝術、綜合媒 ... 於 www.ntmofa.gov.tw -

#60.【二次美術館時代專題】爭議下的存廢:台藝大有章藝術博物館 ...

我提這兩個校園建築案例,對比現在有章藝術博物館事件,在於目前只有兩造:校友及校方,完全沒有學生的聲音。但作為教育單位,建築拆除與否,都是環境教育 ... 於 artouch.com -

#61.台灣藝術大學有章藝術博物館 - 竹圍工作室

台灣藝術大學有章藝術博物館. 綠川計畫成果展(台灣)| Green River Project Exhibition (Part-1 Taiwan). July 21, 2014. 佐藤未來 · 台灣 · 台灣藝術大學有章藝術 ... 於 bambooculture.com -

#62.博物馆“颜值”领军者!个个都能让人一见钟情_建筑_艺术品_设计

它外观宏伟,内饰华美,每一处的装修都富丽堂皇,各种壁画和大理石相互映衬,宛如一座宫殿。建筑顶部有一个60米高的八角形圆顶,圆顶之下设置了一个茶室, ... 於 todayhot.news -

#63.打卡民宿、感受非遺!廣州國際旅遊展覽會將於12月4日舉行

文博文創專區引入了南越王博物院、廣東民間工藝博物館、廣州博物館、南漢二陵博物館、廣州藝術博物院、孫中山大元帥府紀念館等廣州本地博物館,聯動各大 ... 於 kknews.cc -

#64.國立臺灣藝術大學有章藝術博物館新建工程- 開放政府標案

招標單位:內政部營建署,招標金額:540152082,招標日期:2021-05-27,標案案號:106-C303-01-08-0101-311-0,分類:工程類. 於 pcc.mlwmlw.org -

#65.Event: 特別容器– 合一與分別地界: 周育正 - TKG+

藝術家周育正受邀參展國立臺灣藝術大學有章藝術博物館舉辦的「特別容器– 合一與分別地界」,展出作品二整。 周育正在作品中暫時性地重整剛整修後的 ... 於 www.tkgplus.com -

#66.書上設計展3.0: 設計有事嗎 - 第 240 頁 - Google 圖書結果

2017金點新秀設計獎包裝設計類年度最佳設計獎 2017亞洲包裝設計競賽台灣區決賽金獎 2017有章藝術博物館典藏獎優選獎 作品簡介運動動作本身即是打開包裝的方式。 於 books.google.com.tw -

#67.台藝大擬拆有章博物館校友不捨盼保留 - 奇摩新聞

(中央社記者許秩維台北24日電)台藝大擬拆除逾50年歷史的有章藝術博物館,許多校友不捨盼保留。台藝大校方表示,有章博物館結構安全不符標準且耐震能力 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#68.青瓦連綿、隱身山林間的博物館!建築大師隈研吾操刀如水墨畫 ...

由於象山地形複雜,整區建築被規劃為一個個四方形的基本單位,使館區更能依隨地勢而排列聚合。每個建築單位都有獨立的屋頂,相互串聯讓博物館整體呈現屋瓦連綿的鄉村風景。 於 www.wowlavie.com -

#69.雲林文化藝術獎共選出一0一位得獎人 - 中華日報

張敬老師致力雕刻,於木雕界有「北朱銘,南張敬」之稱,作品屢獲國內雕塑大獎,獲故宮等博物館典藏許澤南老師,台灣廟宇設計的領域占有一席之地,經其手 ... 於 www.cdns.com.tw -

#70.「#有章藝術博物館」精選Top10懶人包|波波黛莉 - PopDaily

有章藝術博物館 搜尋結果. 最相關. 最相關. 最新. 最熱門. 所有結果. 所有結果. 僅限創作者文章. 僅限官方文章. 和澤語の札記錄. 2020.05.04 · #國立臺灣藝術大學#台藝 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#71.藝術網路行銷: 點擊中國藝術市場 - 第 45 頁 - Google 圖書結果

點擊中國藝術市場 陳義豐. 英國的《Art Review》推出的「The Power 100:2007」,就是對全球藝術界影響力年度性盤點,其範圍涉及藝術家、建築師、博物館美術館館長、藝術 ... 於 books.google.com.tw -

#72.2021大臺北當代藝術雙年展系列《複調神話》 - Rti 中央廣播電臺

臺灣藝術大學~有章藝術博物館,辦理的年度藝術盛會「大臺北當代藝術雙年展系列」以及平行展「超領域選粹策展」於2021年11月5日聯合盛大開幕。本屆大臺北 ... 於 web01.rti.org.tw -

#73.國立臺灣藝術大學有章藝術博物館

國立臺灣藝術大學有章藝術博物館,為隸屬於國立臺灣藝術大學之美術館,在該校前校長黃光男推動下於2004年成立,2008年3月24日開館營運。 於 wiki.hk.wjbk.site -

#74.2021臺南街頭藝術節」紙箱主要建築搭建今晚完工黃偉哲歡迎 ...

文化局指出,本屆作品「司法博物館方形高塔」由藝術家跨國連線教學,民眾參與工作坊 ... 視覺藝術等,黃偉哲市長期盼透過不同的藝術形式,讓街頭巷弄都有藝術的妝點。 於 www.tainan.gov.tw -

#75.國立臺灣藝術大學有章藝術博物館 - 文化部iCulture

有章博物館 整體空間以「博物館群」為概念,除主館建築外,亦將北側原華僑中學教職員宿舍整建後納為展區,讓在地記憶也成為藝術策展、創作實踐的養分之一。 於 cloud.culture.tw -

#76.台北國際觀光博覽會基隆主題館火紅吸睛

... 博物館」、近期以新品牌識別重新開幕的「基隆1915陽明海洋文化藝術 ... 最特別的是集章送好禮活動,於基隆館商家區集滿5個章並拍照打卡,可獲得 ... 於 www.epochtimes.com -

#77.2021台南街頭藝術節、6樓高紙箱作品河樂廣場亮相 - 主流傳媒

這次除有超過220場精彩表演,還有紙箱工作坊、大畫特畫街頭塗鴉區、小滿市集、友好店家優惠券及限量集章活動,不論是大小朋友,都能愉快融入這場街頭藝術 ... 於 msntw.com -

#78.北藝大|開放博物館|

敞門校門關渡藝術節融合社區師生總動員星期六開演民生報剪報. 國立臺北藝術大學圖書館校史發展組. 擔任藝術學院「關渡藝術節」偶戲大軸「大俠百草翁」要為金光布袋戲 ... 於 tnua.openmuseum.tw -

#79.加拿大旅居記事: 我的陽光與夢中原野 - 第 161 頁 - Google 圖書結果

在小市鎮的博物館中,你往往能看到一些有特別意義的老建築原貌及歷史故事,對一個剛到加拿大不久的中國人來說 ... 白求恩 第四章藝術實踐 161 加拿大市鎮的老建築. 於 books.google.com.tw -

#80.高雄市立歷史博物館LOGO

高雄市立歷史博物館以高雄歷史為基底出發,從而延伸有鐵道文化、舊城歷史、傳統表演藝術、人權議題及眷村移民等主題附屬館舍,形成區域性大博物館群,透過資源整合與 ... 於 khm.org.tw -

#81.带路:博物馆教育的行动与思考 - Google 圖書結果

中共博物馆协会社会教育专业委员会, 秦始皇帝陵博物院 ... 通过落实管理制度,努力做到制度先行、措施到位、有章可循,在编制运营手册等大纲指导文本的基础上, ... 於 books.google.com.tw -

#82.【新北市】國立臺灣藝術大學有章藝術博物館新建工程*營建署 ...

在此新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻之際,臺藝大全體正竭盡所能防堵疫情。惟社群網站中,仍有大量關於本校有章藝術博物館新建工程案之不實言論。 於 twpublicbuilding.blogspot.com -

#83.國立臺灣藝術大學有章藝術博物館, 電話02-2272-2181#2454

國立臺灣藝術大學有章藝術博物館 - 博物館@ 文化部. 名稱國立臺灣藝術大學有章藝術博物館的電話是02-2272-2181#2454、2455, 縣市是新北市板橋區(板橋市), 地址是大觀路 ... 於 data.zhupiter.com