朝鮮 三京的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦馮克力寫的 老照片(貳拾陸)(珍藏版) 和王桐齡的 中國全史(上下冊)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站朝鲜族传统节日_民俗文化 - 中国台湾网也說明:朝鲜 族传统习惯中,较为重要,延续至今的主要有3月3日春游活动和9月9日登高活动。每年的这一天,人们带着丰盛的食物到山川、公园或风景区野餐, ...

這兩本書分別來自山東畫報 和中國友誼所出版 。

佛光大學 歷史學系 范純武所指導 廖珮君的 桎梏的黃鶯─中日戰爭下的李香蘭 (2018),提出朝鮮 三京關鍵因素是什麼,來自於李香蘭、滿映、臺灣、萬世流芳。

而第二篇論文國立中山大學 中國文學系研究所 楊雅惠所指導 林若琪的 臺灣日治時期東遊漢詩研究(1895年─1945年) (2017),提出因為有 旅遊詩、跨境旅遊、古典漢詩、日治時期、東遊漢詩的重點而找出了 朝鮮 三京的解答。

最後網站《吉林朝鲜文报》整版发表桦甸五位诗人专题作品 - 娱乐則補充:2022年1月29日,吉林省省级党报《吉林朝鲜文报》六版整版双语发表桦甸五位诗人专题作品“风景与诗的相约”。 此次作品的发表,是桦甸文坛的骄傲,也是桦 ...

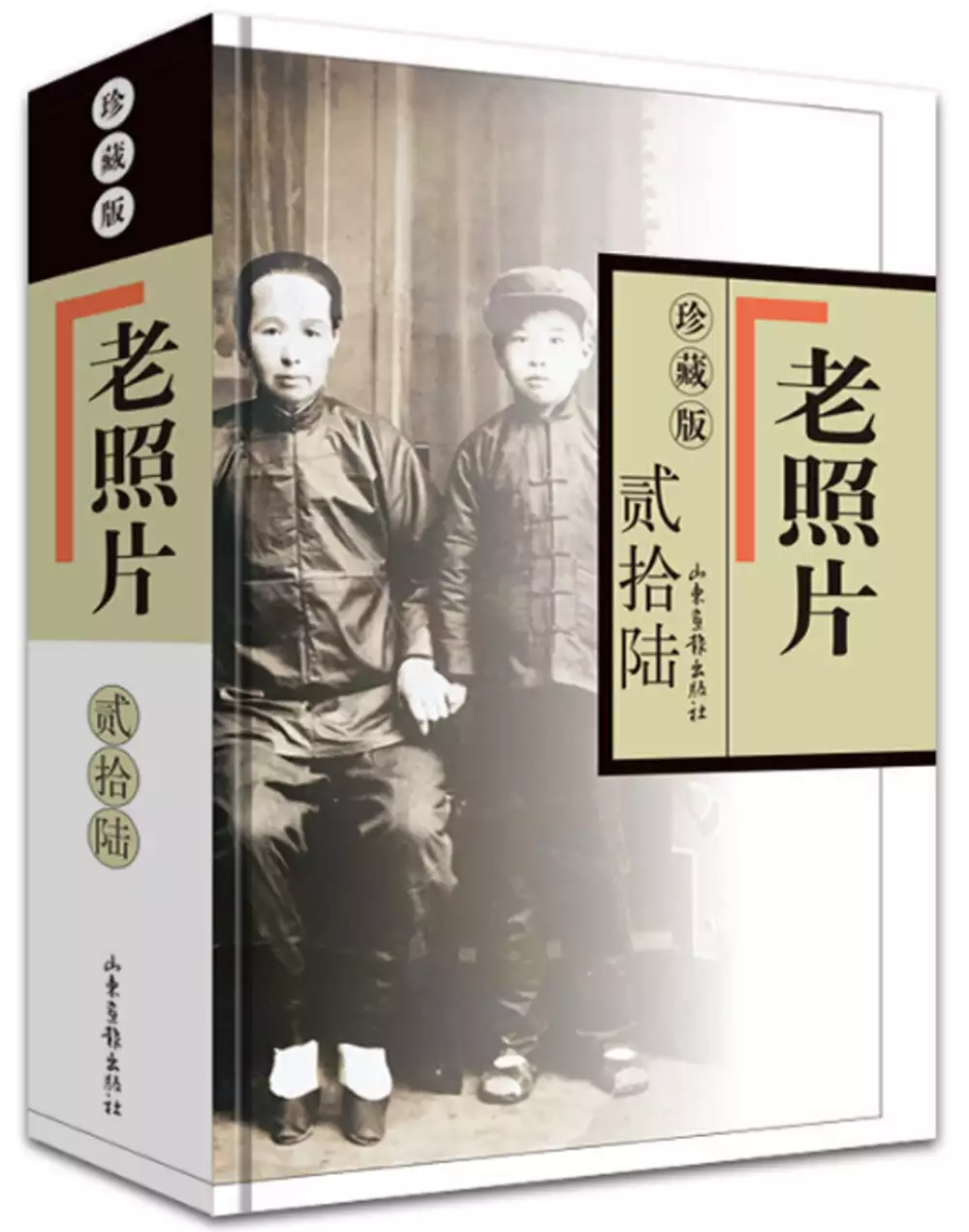

老照片(貳拾陸)(珍藏版)

為了解決朝鮮 三京 的問題,作者馮克力 這樣論述:

《老照片》是一種陸續出版的叢書,現每兩個月推出一輯。辟有“故時風物”“名人一瞬”“舊事重溫”“私人相簿”等欄目。通過刊發有意思的老照片並輔以生動活潑的文字,以獨特的視角回望百多年來人類的生存與發展,是可看、可讀的歷史讀本。《老照片》珍藏版貳拾陸共合訂了第115-118輯。 馮克力(主編),二十幾年裡致力於老照片的編輯、研究,著有《感言老照片》《當歷史可以觀看》等。 老照片(一一五輯) 胡恩金 口述 曹立先 整理 我與曹誠英的故事 姚蜀平 我的“詩人爸爸”吳奔星 傅國湧 山·水·窮 ——故鄉雁蕩雜憶之一 李百軍 農事六題 楊 潛 一個軍人保育員的影像記憶 許學芳 徐輝

老師這一生 孫建三 京張鐵路的四張老照片 徐基坤 曲曲折折人生路 高崇華 我家三位“邊縱”的命運 羅棟生 口述 史衛平 整理 姻緣一生 孫國輝 民國十九年蒙古會議留影 魏春洋代德國攝影師與大清官員 周志躍 一張家庭合影及題識 張 水 我的父親 陳曉陽 外公外婆 張振鵬 感受《老照片》 沈建中 寄語《老照片》 王繁榮 真事也要說真 馮克力來的一些事 老照片(一六輯) 穆 公 出身名門的母親 新鳳霞 口述 吳 霜 整理 探 親 傅國湧 仙溪水清——故鄉雁蕩雜憶之二 王秋杭 三十七年走過杭州一條巷 楊機臣 1964年:“五好社員”的合影 賈昭衡 當年接觸的朝鮮軍人 龔雲龍 軍旅攝影點滴 李

賓 我的童年,我的“” 李 劍 一名高考狀元的落選 鄒巧珍 我的求學之路 蔡力傑 鼓浪嶼上的美國水兵 魏春洋 西方傳教士避難煙臺 施順才 當年,我們是一對“小花童” 宋英敏 泰山極頂的留影 齊德智 父親的票友生涯 韋亞南 回憶我的母親 吳炳南 石獅見證父子情 友 誼 遠逝的家人 馮克力 幾位讓人尊敬的女性 老照片(一七輯) 陳探月 一所教會中學遠逝的足跡——追憶天津匯文 傅國湧 我的大娘舅李一瑾——故鄉雁蕩雜憶之三 王曉勇 一個世紀,兩個家族 侯碧輝 歲月的目光 穆 公 老爸的光頭照 成鳳英 我們的姐姐 葉振華 爸媽和我 胡武功 對影胡說(上) 任韶華 1996:北京紀事 譚金土 西貢淘

得舊片歸 李東川 一名少年的“”記憶 史耀增 李金寅 “”中的飼養員學習班 婁向麗 無言的一課 羅明威 天降餡餅 吳隆友 追記儼老拍電影 鄧洪秀 緬懷葉瓊芳老師 朱 煒 “編書匠”施瑛 車志強 武漢長江大橋建成時的照片 馮克力 編後隨想 老照片(一八輯) 傅國湧 我的小娘舅李邦河 ——故鄉雁蕩雜憶之四 陳 傑 一張老照片引出的故事 許伯鑫 守著鄉愁的老兵 齊國利 農墾邊疆的同學 趙可正 昔時的鐵公祠街和大明湖 李百軍 聯合國糧農組織扶貧紀實 陳 凱 1951年政治學校學習的經歷 劉淅瑩 一篇獲獎散文背後的故事 孫國輝 偽蒙疆的飛機 胡武功 對影胡說(下) 李義福 一位照相師傅的時代印

記 王立華 我家的幾張全家福 劉鎮明 簇擁的歡笑 殷占堂 懷念周汝昌先生 馬懋如 夏衍愛貓 高小龍 父親已遠行 徐義亨 憶姐姐 徐 明 清末徐州的文人群像 王繁榮 濟南鄉師章丘同學照 馮克力 功莫大焉的老照片展

朝鮮 三京進入發燒排行的影片

本錄影遵守防疫規範,所有人員皆經量體溫、消毒,並全程配戴口罩。

看更多完整版上集內容:https://youtu.be/lild-3CLJ1g

看更多完整版中集內容:https://youtu.be/xFwxt4Cy8J0

看更多完整版下集內容:https://youtu.be/acSmo1uFIEQ

✔訂閱【少康戰情室】https://bit.ly/2sDiKcZ

完整版HD集數快速找➔https://bit.ly/2Etctbf

【少康重返國民黨選總統!】https://pse.is/39r2t6

【誰來feat.趙少康】全新特企點我看➔https://pse.is/38ehnc

【新聞翟急便】特別企劃➔https://bit.ly/2JiJgoA

趙少康X陳文茜談國際➔https://reurl.cc/4my5pY

美國下一步怎麼走?➔https://bit.ly/3qlGCig

少康談美豬議題➔https://bit.ly/2VqaSdD

兩岸關係怎麼辦➔https://bit.ly/3qmFmeI

關心新冠肺炎疫情➔https://bit.ly/2tXmOJU

頻道LIVE直播專區➔https://reurl.cc/5qokMR

中美台緊張關係➔https://reurl.cc/q8mzZR

少康戰情室每週精彩回顧➔https://bit.ly/2JiKS1C

●鎖定TVBS TV 56台首播

●按讚【少康戰情室】fb粉絲頁:http://bit.ly/2fMs1us

●【新聞翟急便】fb粉專馬上按讚:https://www.facebook.com/realmicrophone/

《少康戰情室》YouTube頻道,部分影片因版權限制以致海外地區無法觀看,造成不便敬請見諒。歡迎海外觀眾鎖定網路獨家影片。

#少康戰情室 #趙少康 #誰來feat趙少康 #TVBS #新聞翟急便 #超錢新聞 #翟翾 #錢子

桎梏的黃鶯─中日戰爭下的李香蘭

為了解決朝鮮 三京 的問題,作者廖珮君 這樣論述:

過去談論大東亞共榮都是以政治或經濟的方面研究,大家都把他當作是一個日本殖民的宣傳而已,沒有看出正是這個宣傳造就了李香蘭成功的一個重要原因,就是因為在這樣的宣傳下李香蘭才會被當作扮演接觸中、日、臺等地區最主要的一個媒介。本論文將以李香蘭在中日戰爭時期即1938年至1945年這段期間,也是李香蘭最活躍的時期,試圖去了解李香蘭是如何在中日戰爭的各種政策與助力下,被凝塑成一代巨星。 本文的主體內容分作三個部份:第一、討論李香蘭的發跡與滿州映畫的關係。滿映的成立是具有高度政治目的,藉由拍攝國策電影將日本提倡的五族和諧、共榮共存的精神宣揚出去,李香蘭正是在這樣的理念下成為滿映旗下的電影明星。本章主

要探討李香蘭出道的過程,滿映是透過甚麼樣的方式來塑造李香蘭中國姑娘的形象,又是如何以電影、親善…等活動,宣傳、提高她的曝光率和知名度,讓她逐漸成為滿映紅星。 第二部份,探討李香蘭在臺灣的宣慰與電影相關活動。本章試圖重建李香蘭來臺灣活動、公演的過往點滴,以及在大東亞戰爭口號需求下所拍攝的愛國電影《莎韻之鐘》,來進一步了解李香蘭是如何一步一步的被推向眾人面前,成為當時臺灣人民最喜愛的藝人之一。 第三部份,則是透過1943年中日合作電影《萬世流芳》來分析孤島時期的上海電影界,李香蘭如何在日方的保舉下,在此片擔任要角,這具有什麼樣的意義,在報導的宣傳下上海人民又是怎麼形容、評價李香蘭的,而

李香蘭呈現出的表現又是如何。隨著戰爭的結束,日方戰敗,藝文界撻伐漢奸之聲響起,在如此緊張的氛圍下李香蘭是如何逃脫這樣的困境,日本戰敗前後上海人民對李香蘭態度的轉變、對於她是漢奸的看法如何形成以及李香蘭當時的心境變換,都將是本章探討要點之一。

中國全史(上下冊)

為了解決朝鮮 三京 的問題,作者王桐齡 這樣論述:

一部好的史書要見功夫、有見識、顯氣象。 所謂功夫,是紮實嚴謹的學問,融會貫通的功底;而見識,是指能去謬持中,能有氣節、有態度;而說到氣象,則是史家本人天賦、修養、眼界和情懷的顯現。 在歷史研究中,歷史的敘事其實是對歷史本身摹狀之後的重建。也就是說歷史研究的文獻再詳細、資料再豐富,對於歷史本身以及歷史全部的真實來說,都只是滄海一粟。所以,歷史永遠沒有保證的真實,所有的歷史研究成果,都只是部分的真實。 嶧山先生在本書中並未對眾所周知的大歷史多做贅述,而是更多地把敘述的重心放在一些常被人忽略但是卻又十分耐人尋味的重要歷史細節上。作為靠前位出國留學的中國歷史學家,嶧山先生在此書中運用了歷史統計學

方法,讓枯燥的歷史材料,以資料化的形式展現在人們面前,讓複雜的歷史一目了然。 在這部耗盡嶧山先生大半生精力的史學大作中,嶧山先生尋找的不僅僅是歷史的真實,還有正義、公理以及一種歷史本身的生命力。 王桐齡(1878—1953),我國現代有名的歷史學家。號嶧山,河北任邱人,曾任北京政府教育部參事,後應聘為北京高等師範學校教務主任。北京高等師範學校改為北京師範大學後,任教授,直至中華人民共和國成立,其間曾任系主任,並先後在北京法政大學、燕京大學、清華大學、北京大學等校任課。 嶧山先生少年時中過秀才,又是靠前很早一批出國留學的歷史學者。他是很早使用歷史統計學方法研究中國史的學者

之一。 嶧山先生著作豐碩,所著有《中國全史》、《東洋史》、《中國民族史》、《中國歷代党爭史》、《儒墨之異同》、《局儉堂詩存》等書,並撰譯論文數十篇。 第一章 定義 /002 歷史之範圍 歷史之種類 歷史與國家之關係 中國舊史學之缺點 中國史之命名 第二章 中國史上之種族 /011 中國民族之分佈 漢民族之特性 歷代戶口之消長 第三章 中國史上之地理 /058 中國地勢大略 歷代史域之伸縮 歷代帝都之地點 歷代地方行政區域之變遷 第四章 中國史上之年代 /078 中國史年代之確數 歷代之紀年法及歲首 歷代之紀元法及年號 干支紀年法 中國史時代之區分 本論 第一編 上古史漢族

胚胎時代 第一期 傳說時代 第一章 中國文化之發源地 /092 第二章 太古之神話 /095 第三章 黃帝之治績 /098 黃帝之外征 黃帝之內治 黃帝子孫之相續 黃帝子孫之蕃衍 第四章 太古時代開化之程度 /104 第五章 三皇五帝說 /105 第二期 唐虞三代時代 第一章 唐虞之郅治 /112 堯之事蹟 舜之事蹟 洪水說 三苗之征服 第二章 夏之興亡 /119 夏初之內治 夏初之外征 夏統之中絕及其中興 夏之衰亡 第三章 商之興亡 /122 商初之內治 中葉之興衰 商之衰亡 第四章 西周之興亡 /126 周室勃興之原因 周初之內治 周初之外患 西周之衰亡 第五章 西周之文化 /135 制

度 禮教 第三期 春秋戰國時代 第一章 王室之陵夷與霸權之消長 /148 東周之式微 齊桓晉文之霸業 秦晉之爭霸 晉楚之爭霸與弭兵會 吳越之爭霸 第二章 封建制度之破壞與地方集權制度之發達 /153 第三章 世家之專橫與主權之淩替 /155 魯三桓 齊田氏 晉六卿 第四章 週末學術之隆盛 /159 學術勃興之原因 諸家之派別 孔道不行之原因及其結果 第五章 戰國七雄之對峙 /174 晉之衰亡與韓趙魏之建國 齊之衰亡與田齊之建國 越之衰亡與楚之強大 燕之勃興 第六章 六國之衰亡與秦之一統 /179 商鞅之富強策 蘇秦之合縱策 張儀之連衡策 列國之內訌與秦人勢力之膨脹 列國對秦之抵抗策 範雎之遠

交近攻策 秦之統一 周室之衰亡與列國之顛覆 第七章 春秋戰國時代之文化 /193 制度 禮教 第二編 中古史漢族全盛時代 第一期 秦漢時代 章 秦始皇之統一政策 /200 秦始皇之內治 秦始皇之外征 秦始皇之神仙思想 第二章 秦之衰亡 /205 二世之昏庸 群雄之蜂起 钜鹿之戰 沛公入關 第三章 楚漢之爭 /208 項籍之專橫 漢兵之東下 垓下之戰 第四章 漢初之封建問題 /213 漢初封建之由來 呂氏之亂 濟北王興居之亂 淮南王長之跋扈 七國之亂 第五章 漢初之對外關係 /219 漢與匈奴之關係 漢與南越之關係 漢與閩越及東甌之關係 漢與西南夷之關係 漢與朝鮮之關係 漢與西域諸國之關係 第

六章 武帝之內治 /229 儒學之獎勵 法學家與經濟學家之登庸 巫蠱之獄 第七章 外戚之擅權 /233 呂氏之專橫 薄昭之驕恣 竇後之擅權 田蚡之專橫 衛氏之盛衰 鉤弋夫人之無罪賜死 上官桀安之亂 霍氏之盛衰 宣帝之內治 弘恭、石顯之禍 王氏之禍 第八章 新莽之篡 /239 王莽之家世及其登庸事蹟 王莽之中廢 傅太后之專橫 董賢之嬖寵 西漢末年之儒學思想 王莽之矯誣 王莽之弑逆及其篡立 第九章 王莽之末路 /245 莽之復古 莽大臣之內亂 莽之家禍 莽之外交 莽之衰亡與盜賊之蜂起 昆陽之戰 第十章 光武之中興 /254 光武之家世及其舉義事蹟 平河北之亂 平赤眉之亂 光武初年群雄割據之形勢 宗

室諸王之破滅 東方之平定 西方之平定 隗囂、公孫述之破滅 竇融之歸附 盧芳之遠竄 第十一章 東漢初年之內政 /266 光武之內政 明帝之內政 章帝之內政 第十二章 東漢初年之外交 /272 東漢對匈奴之關係 東漢對西域諸國之關係 東漢對烏桓之關係 東漢對鮮卑之關係 東漢對羌之關係 第十三章 外戚宦官勢力之消長 /284 馬氏之放恣 竇憲之專橫 鄧太后之臨朝 鄧氏榮華之始末 安帝之昏庸 耿寶閻顯之傾軋 群小之弄權 梁冀之跋扈 第十四章 外戚與清流之結合及其對宦官之衝突 /292 宦官之恣橫 東漢之士風 次鉤黨之獄 第二次鉤黨之獄 黨獄之餘波及其結果 第十五章 東漢之衰亡 /304 黃巾賊之亂 十

常侍之亂 董卓之亂 涼州諸將之亂 第十六章 秦漢時代之文化 /312 制度 學術 風俗 宗教 實業 第二期 三國兩晉南北朝時代 第一章 東漢末年群雄割據之形勢 /334 地方政府勢力發達之原因 河北之形勢 袁紹公孫瓚之衝突 河南山東江北之形勢 曹操之勢力擴張 呂布袁術之破滅 袁曹之競爭 公孫瓚袁紹之破滅 南方之形勢 曹操之南攻 張繡劉琮之降 孫劉之聯合 赤壁之戰 關中之形勢 韓馬諸將之變 西南之形勢 劉備取益州 劉備孫權分荊州 曹操取漢中 曹操之專橫 耿韋之舉義 劉備取漢中 關羽之敗沒 孫劉之分離與孫曹之聯合 孫權取嶺南 曹丕之篡 第二章 三國之分離及其合併 /347 昭烈之紹統 猇亭之戰

魏主丕之南侵 吳魏之分離與吳蜀之複合 諸葛亮之南征 諸葛亮之北伐 公孫氏之破滅 魏取遼東 司馬懿之專橫 曹爽王淩之死 東興之役 諸葛恪之死 司馬師昭之專橫 曹芳曹髦之廢弑 毌丘儉文欽諸葛誕之舉義 黃皓之弄權 鐘鄧之入寇 蜀漢之亡 鐘鄧之內訌 司馬炎之篡 孫之專橫 孫皓之暴虐 羊陸之交歡 吳之衰亡與晉之一統 第三章 晉室衰亂之原因 /358 諸王之典兵 武帝之荒淫與惠帝之庸暗 士風之凋敝 第四章 賈後之亂與八王之亂 /365 賈後之亂 趙王倫之亂 齊王冏成都王穎河間王顒長沙王乂之亂 東海王越范陽王虓之亂 第五章 五胡十六國之亂 /370 前趙之勃興與西晉之淪滅 兩趙之衝突與前趙之滅亡 前燕之勃興

與後趙之淪滅 前秦之勃興與黃河流域之一統 前秦之衰亡與黃河流域之瓦解 第六章 東晉之中原恢復策 /390 元帝之紹統 祖逖之北伐 王敦之亂 蘇峻之亂 康穆之幼沖 何庾之輔政 桓溫之西征 成李氏之興亡 桓殷之構釁 桓溫之北伐 桓溫之廢立 謝安之相業 謝玄之武功 會稽王道子之弄權 王恭殷仲堪之跋扈 桓玄之亂 第七章 劉裕之武功與中原之恢復 /400 劉裕次北伐 南燕之興亡 盧循之亂 譙縱之亂 後秦之勢力擴張 後涼之興亡 南涼北涼西涼之建國 劉裕第二次北伐 後秦之衰亡 第八章 後魏之勃興與黃河流域之一統 /406 拓跋珪之複國 後魏之西侵 匈奴劉氏之興亡 後魏之東侵 後燕之衰亡與北燕之建國 道武帝之

內政 夏之建國 西秦之建國 南涼之衰亡 西秦與夏之衰亡 北燕之衰亡 西涼之衰亡 北涼之衰亡 第九章 南北朝之對峙 /416 宋魏之衝突 魏之內亂 宗愛之弑逆 宋之內亂 魏之內亂 乙渾之專權 馮太后之弑逆 魏孝文帝之變法 齊魏之衝突 齊之內亂 梁魏之衝突 第十章 後魏之衰亡 /434 後魏衰亂之原因 六鎮之叛與河北關中之亂 胡太后之弑逆 河陰之變 梁之北侵 元顥入洛 爾朱榮之伏誅 爾朱世隆弑逆 高乾之舉義 高歡之舉兵 爾朱氏之族滅 高歡之叛逆 孝武帝之西遷 魏室之分裂 第十一章 梁室之衰亡 /443 梁室衰亂之原因 侯景之亂 侯景伏誅 湘東嶽陽之衝突 江陵之陷 陳霸先之篡 第十二章 北周北齊之競

爭與黃河流域之一統 /450 東魏之亡與北齊之篡 西魏之亡與北周之篡 北齊歷代之內亂 宇文護之專權 北齊之衰亡與黃河流域之一統 第十三章 陳隋之競爭與南北之一統 /455 陳宣帝之篡 周宣帝之昏暴 楊堅之篡 後樑之衰亡 陳之衰亡 第十四章 三國兩晉南北朝時代之文化 /462 制度 學術 風俗 宗教 實業 第三期 隋唐時代 第一章 隋之治亂 /486 隋文帝之內治 隋煬帝之弑逆 隋煬帝之奢侈 隋煬帝之外交 隋室之衰亡 群雄之蜂起 第二章 唐室之勃興 /500 唐高祖之起兵 隋煬帝之末路 群雄之滅亡 唐室之一統 第三章 臨湖之變 /506 第四章 唐初之內治 /508 第五章 唐初之外征 /51

1 平東突厥 平鐵勒 平西突厥 平高昌 平龜茲 吐火羅之內屬 昭武九姓諸國之內屬 吐穀渾之內亂 黨項之內屬 吐蕃之內屬 平高麗及百濟 印度之征服 第六章 女寵之亂政 /521 武后之亂 韋後之亂 太平公主之亂 楊妃之寵與安史之亂 第七章 藩鎮之跋扈 /537 藩鎮握兵之由來 德宗之初政 建中之亂 德宗中葉以後之政治 元和之治 第八章 宦官之專橫 /549 宦官弄權之由來 高力士楊思勖之寵倖 李輔國之亂政 程元振魚朝恩之亂政 元載之擅權 白志貞之誤國 神策中尉樞密使之設置 吐突承璀之寵倖 陳弘志之弑逆 王守澄之專權 劉克明之弑逆 宋申錫之竄 甘露之變 第九章 朋黨之傾軋 /558 牛李結怨之始

李逢吉之專政 李宗閔之專政 李訓鄭注之專政 李德裕李宗閔之左遷 鄭覃陳夷行楊嗣複李玨之傾軋 李德裕之相業 牛李黨黨魁之末路 宣宗之內政 第十章 外患之侵陵 /575 新羅之統一與朝鮮半島羈縻權之喪失 渤海之勃興與滿洲羈縻權之喪失 契丹之勃興與內蒙古東部羈縻權之喪失 回紇之勃興與外蒙古羈縻權之喪失 吐蕃之崛強與西藏西康青海新疆羈縻權之喪失 南詔之勃興與雲南羈縻權之喪失 第十一章 內亂之踵作 /586 龐勳之亂 黃巢之亂 第十二章 唐室之衰亡 /590 朱李之交惡 朱玫李昌符之亂 張濬之覆軍 楊複恭之亂 李茂貞王行瑜韓建之亂 劉季述之亂 崔胤之召外兵 朱李之衝突 朱全忠之篡 第十三章 隋唐時代之文

化 /596 制度 學術 風俗 唐代風俗及於後世之惡影響 宗教 實業 第三編 近古史 漢族衰微時代 期 遼、宋、金時代 第一章 五代之更迭 /002 梁、晉之衝突 唐晉之更迭 前蜀之衰亡與後蜀之建國 後晉與契丹之衝突 後漢、後周之更迭 北漢之建國 吳之衰亡與南唐之篡立 閩楚之衰亡 湖南周氏之建國 後周與宋之更迭 第二章 宋室之勃興 /010 宋初之內治 宋初之外征 金匱之盟 第三章 宋初對遼之關係 /029 高梁河之役 岐溝之役與陳家穀之役 澶淵之役 真宗之矯誣 第四章 宋初對夏之關係 /034 李繼迂之叛 元吳之叛 契丹增幣問題 元吳之請和 第五章 仁宗之內治 /038 莊獻太后之臨朝 郭

後之廢與範、呂之爭 慶曆黨議 王則之亂 儂智高之亂 文彥博、富弼、韓琦之相業 濮議 第六章 神宗之變法自強 /045 神宗變法之動機 神宗之內政改革 神宗之外部經營 第七章 新舊黨之傾軋 /058 舊党內閣之成立 新法之廢止 新黨之左遷 司馬光、呂公著內閣 呂大防、範純仁內閣 舊黨之內訌 新黨之復活及其報復 舊黨之貶竄 孟後之廢 章惇內閣 混合內閣之成立 新黨之左遷 孟後之復位 002 中全史 下卷 韓忠彥、曾布內閣 變態新黨之出現 黨人碑之設立 孟後之複廢 蔡京內閣 第八章 北宋衰亂之原因 /067 徽宗之弊政 方臘之亂與宋江之亂 第九章 北宋之衰亡 /069 恢復燕雲議 金人次南侵 種師

道之入援 李綱之城守 金人第二次南侵 汴京之陷落 徽、欽之北狩 第十章 高宗之南渡 /079 高宗之嗣統 李綱之防守策 黃潛善、汪伯彥之阻撓 高宗之南奔 河南淮北之陷落 苗劉之變 黃天蕩之戰 富平之敗 吳玠、吳璘之守蜀 偽齊之興廢 第十一章 秦檜之主和 /087 和議之動機 秦檜之進身 王倫之議和 金人之敗盟 順昌之捷 郾城之捷 嶽飛之獄 第十二章 海陵王之南侵 /094 完顏亮之弑逆 採石之戰 符離之潰 金世宗、宋孝宗之治 第十三章 偽學之禁 /098 偽學之禁以前,王學派與程學派之傾軋 道學之禁 光宗之內禪 韓侂胄之進身 偽學之禁 朱熹之免官 趙汝愚之冤死 呂祖儉、蔡元定、呂祖泰之遠竄 偽

學之禁之取消 第十四章 韓侂胄之北伐 /106 北伐之動機 吳曦之叛 韓侂胄之伏誅 和議之成立 第十五章 金室之衰亡 /109 金室衰亂之原因 蒙古之南侵 金人之南侵 李全之叛 史彌遠之廢立 汴京之陷落 金哀宗之殉國 第十六章 西夏之衰亡 /115 西夏之漢化 夏、金之互訌 西夏之衰亡 第十七章 南宋之衰亡 /117 收復三京議 孟珙之守楚 餘玠之守蜀 史嵩之之專政 丁大全之專橫 賈似道之擅權 襄樊之陷 臨安之陷 恭宗之北狩 崖山之潰 第十八章 宋、遼、金時代之文化 /124 制度 學術 風俗 宗教 第二期 元時代 第一章 蒙古之勃興 /160 成吉思汗之家世 蒙古勃興以前,四圍諸國之形勢

蒙古內部之統一 蒙古外部之征伐 第二章 元初之內亂 /167 蒙古內亂之遠因 阿裡克布克之亂 海都之亂 錫喇勒濟脫脫木兒之亂與納延之亂 第三章 元初之外征 /174 後高麗之臣服 日本之征伐 緬之征伐 占城、安南之征伐 第四章 元室衰亂之原因 /180 歷代天子之更迭與大臣之專橫 財政之困難 喇嘛之暴橫 種族上之軋轢 天災之流行 第五章 元室之衰亡 /190 群雄之蜂起 托克托之南征 群雄之角逐 元室諸將之內訌 太子阿裕錫哩達喇之專權及其對博囉特莫爾之衝突 第六章 元代之文化 /198 制度 學術 風俗 宗教 實業 第三期 明時代 第一章 明室之勃興 /212 明室之統一 北元之末路 明初之

內治 胡藍之獄 文字獄 第二章 親藩之構難 /219 靖難之變 高煦之亂 第三章 明初之外征 /222 朝鮮之降附 韃靼之征伐 衛拉特之征伐 烏梁海、朵顏、三衛之設置 哈密諸衛之設置 貴州之開拓 安南之叛服 海外諸國之交通 第四章 宦官之亂政 /230 宦官握權之由來 仁宣之治 王振之擅權 麓川之役 土木之變 英宗之復辟 曹石之亂 汪直之擅權 萬貴妃之專寵 孝宗之治 劉瑾之擅權 武宗之荒淫 宸濠之變 第五章 士論之激昂 /239 明初之士風 孝莊皇后合葬裕陵議 大禮議 嚴嵩之弄權 第六章 外患之紛擾 /246 朵顏三衛之南侵與大寧之淪沒 土魯番之東侵與哈密之淪沒 韃靼之中衰與衛拉特之南寇 韃靼

之復興與河套之淪沒 倭寇之猖獗 第七章 言路之多事 /253 張居正奪情議 建儲議 梃擊案 東林黨之成立 礦稅之虐政 楚宗、妖書、京察三案 言官對閣臣之詆誣 東林黨與宣昆黨及齊党、楚黨、浙黨之傾軋 三案之爭論 第八章 宦官與閹党之結合及其對東林黨之衝突 /266 魏忠賢之專橫 東林黨之末路 魏忠賢之伏誅 黨人之昭雪 第九章 朝鮮之役 /271 有明中葉以前對日本之交涉 豐臣秀吉之西侵與中日之衝突 第十章 遼東之役 /275 滿洲之家世 滿洲內部之統一 遼東之陷落 孫承宗、袁崇煥之守遼西 第十一章 明室之衰亡 /280 流賊之蜂起 後金之南侵 袁崇煥之冤死 明廷剿撫之失機 流寇之大熾 清太宗之南

侵 盧象升之戰死 北京之陷 毅宗之殉國 福王之紹統 馬阮之弄權 吳三桂之乞師 清兵之南侵 南京之陷 福王之被虜 浙閩之陷 唐王聿鍵之殉國 廣東之陷 唐王聿之敗沒 廣西、雲、貴之陷 桂王之敗沒 第十二章 明代之文化 /293 制度 學術 風俗 宗教 實業 第四編 近世史 西力東漸時代 第一期 清時代 梁序 清代政治與學術之交互的影響 /312 緒 近世史之參考書 近世史之特殊局面 清室興亡之原因 本論 第一章 清初之外征 /342 朝鮮之征服 內蒙古之征服 第二章 清初之內治 /346 入關後之設施 清初諸王之內訌 清初對漢民之高壓政策 鼇拜之專權與聖祖初年之高壓政策 第三章 三藩之亂 /3

54 三藩之起源 撤藩議 吳藩之變 王輔臣之變 耿藩之變 尚藩之變 陝甘之平定 廣西之平定 川、湖、雲、貴之平定 第四章 臺灣之內屬 /363 臺灣開闢小史 鄭成功小傳 鄭氏之興亡 朱一貴之亂 林爽文之亂 第五章 西力東漸之矢 /370 葡人之東漸 西人之東漸 荷人之東漸 英人之東漸 基督教之輸入 第六章 清初對俄之交涉 /378 清俄接觸之始 清俄之交際及其衝突 尼布楚條約 恰克圖條約 恰克圖增訂商約 第七章 準噶爾之役 /384 準噶爾之起源 喀爾喀之內屬 準噶爾之東侵 烏蘭布通之戰 昭莫多之戰 噶爾丹之末路 阿拉善蒙古之內屬 第八章 西藏之內屬 /389 黃教之起源 第巴桑結之挑釁 策妄

阿布坦之擾藏 第九章 康熙時代之內治 /394 學術之提倡 治河之績與南巡北巡西巡之典 大臣之植党 諸王之傾軋與儲位之廢立 康熙時代之文字獄 第十章 青海之內屬 /403 青海和碩特之起源 羅卜藏丹津之叛 第十一章 西南夷改土歸流之役 /406 西南各省土司之由來 鄂爾泰改土歸流議 台拱之變 第十二章 雍正時代之內治 /411 庶政之革新 年羹堯之獄與隆科多之獄 雍正時代之文字獄 世宗偵察之嚴密 第十三章 天山北路之內屬 /420 雍正時代西方之用兵 準噶爾之內亂 伊犁之平定 阿睦爾撒納之叛 烏梁海之內屬 土爾扈特之歸化 第十四章 天山南路之內屬 /429 天山南北路之形勢 回教徒之東漸 和卓

木之建國 大小和卓木之變 黑水營之戰 烏什之變 張格爾之亂 玉素普之亂 七和卓木之亂 第十五章 蔥嶺以西諸國之內屬 /437 第十六章 緬甸之役 /442 緬釁之起源 次緬征之役 第二次征緬之役 暹羅之內屬 第十七章 金川之役 /448 金川之形勢 大小金川之起源 次金川之役 第二次金川之役 金川難下之原因 第十八章 安南之役 /453 安南建國小史 安南之內亂 孫士毅之喪師 第十九章 廓爾喀之役 /457 廓爾喀之起源 沙瑪爾巴之挑釁 福康安之出師 第二十章 清室之理藩策 /459 第二十一章 乾隆時代之內治 /463 乾隆初年之寬猛相濟法 乾隆時代之文字獄 高宗之右文 第二十二章 清室衰亂

之原因一 內政之腐敗 /480 高宗之怠荒 和珅之亂政 官吏之貪黷 吏治之敗壞 軍官之豪侈 財政之虛耗 八旗生計之困難 八旗滿人之漢化 第二十三章 清室衰亂之原因二 漢族之反動 /506 明末遺民文字之鼓吹與清廷對於漢族學者之壓制 滿漢待遇之不平 秘密會黨之結合 清初漢族之革命運動 第二十四章 清室衰亂之原因三 回族之反動 /515 河西之變 馬明心之變 石峰堡之變 第二十五章 清室衰亂之原因四 苗族之反動 /518 湘、黔苗疆之形勢 石柳鄧之亂 傅鼐之苗疆善後策 趙金龍之亂 第二十六章 白蓮教匪之亂 /524 白蓮教之起源 湖北教匪之起事 福寧之殺降 四川教匪之起事 永保、景安之失機 襄賊之

北竄與川楚教匪之會合 襄賊之東西馳逐 明亮之堅壁清野策 齊王氏、姚之富之敗死 勒保之邀功 諸將之泄遝 羅其清、冉文儔之敗死 廟謨之革新 勒保、永保之失機 冷天祿之敗死 張漢潮、高均德之敗死 魁倫之失機 嘉陵江、梓潼河之陷 馬蹄岡之戰 甘肅之肅清 教主劉之協之伏誅 王廷詔、徐天德之敗死 三省之肅清 教匪之殲滅 甯陝新兵之變 第二十七章 東南海疆之亂 /540 艇盜之擾 蔡牽之亂 第二十八章 天理教匪之亂 /545 李文成之變 林清之變 天理教匪之平定 第二十九章 嘉、道兩朝之內治 /548 仁宗之優柔 宣宗之謹慎 仁宗之去奢 宣宗之崇儉 宣宗之偏聽 曹振鏞之逢迎 士風之丕變 穆彰阿之弄權 將帥之

欺罔 軍政之廢弛 軍需之糜費 河患之頻仍 官吏之奢華 帑藏之虛耗 官吏之舞弊

臺灣日治時期東遊漢詩研究(1895年─1945年)

為了解決朝鮮 三京 的問題,作者林若琪 這樣論述:

本文試圖由歷時性與共時性兩方向探討台灣日治時期東遊漢詩。在歷時性上藉由日治時期上的三大分期,揀選詩人的東遊詩作,並梳理在日治時期的臺灣詩(文)人的世界觀。在經歷割臺之傷後,跨境前往日本時,依循東遊日本的脈絡:行前→啟航→途中觀景→深入思辨→歸程,透過十二位詩人們反覆對日本的觀覽,見證日本的進步文明、恢弘的歷史文化、名勝地景,進而凝聚出旅途中深刻的思辨所帶來的世界觀,以理解東遊詩人們對殖民者日本的最終省思。其次,由詩作分類的橫向共時性而論,從東遊詩作中分類出詩人們對於「前往日本國的啟程」、「人文風光的展示」、「史蹟景觀的巡禮」、「自然風景/名勝地景的凝視」、「創傷的跨境──馬關」五個部分,探討

詩人們共同的情懷與認同點,以彌補歷時性單一詩人論述的單薄並加深豐富的意象。最後希望透過詩人們在日治時期東遊的過程,歸納出從日本歸來後,所作之東遊漢詩有何發現與體悟。

朝鮮 三京的網路口碑排行榜

-

#1.北京冬奧開幕式中國朝鮮族穿韓服引起反彈| 國際 - 中央社

北京冬季奧運4日舉辦開幕式,中國少數民族之一的朝鮮族在開幕式中穿著韓服傳遞五星旗,引起韓國人不滿,認為中國此舉明顯是侵占他國文化, ... 於 www.cna.com.tw -

#2.朝鮮王朝實錄/太祖實錄/三年 - 维基文库

禮曹狀啓曰:「前朝太祖巡住三京,故於東西京,皆設毬庭醮禮,今更始之初,不宜因循舊弊。請除東西京,只行本京。」從之。 ○李居易、朴信、田時等復鞫王和、金由義等 ... 於 zh.m.wikisource.org -

#3.朝鲜族传统节日_民俗文化 - 中国台湾网

朝鲜 族传统习惯中,较为重要,延续至今的主要有3月3日春游活动和9月9日登高活动。每年的这一天,人们带着丰盛的食物到山川、公园或风景区野餐, ... 於 www.taiwan.cn -

#4.《吉林朝鲜文报》整版发表桦甸五位诗人专题作品 - 娱乐

2022年1月29日,吉林省省级党报《吉林朝鲜文报》六版整版双语发表桦甸五位诗人专题作品“风景与诗的相约”。 此次作品的发表,是桦甸文坛的骄傲,也是桦 ... 於 ent.qianlong.com -

#5.【中朝關係】朝鮮藝術團抵京展開訪華行程習近平或親臨觀賞

朝鮮 勞動黨中央副委員長、國際部部長李洙墉和三池淵管弦樂團團長玄松月率領的朝鮮藝術團,在周四(24日)上午11時許乘搭火車專列抵達北京火車站。 於 www.hk01.com -

#6.美日韩高层会谈强调“台海和平稳定重要性” - 岛内政治

... 举行会谈后发表联合声明,谴责朝鲜近来试射导弹行动,但表达对朝鲜并不 ... 至于近期紧张的俄乌局势,美日韩3国高层在会上达成共识,确定“坚定 ... 於 www.huaxia.com -

#7.煲劇學歷史》《屍戰朝鮮》— 喪屍也要論出身的朝鮮!

朝鮮 社會基本分了三等人,最高等是王室,其次是良人,最底層是賤民;當中良人又細分為兩班、中人及常民:王室〉兩班〉中人〉常民〉賤民。 於 talk.ltn.com.tw -

#8.朝鲜使者眼中的东亚世界从汉城到燕京 - 京东

明清时期,「朝鲜使节团」按例连年组织三百人左右的盛大队伍,浩浩荡荡地出使中国。这趟行程长达一千两百公里,使节团沿着鸭绿江,要走四十天至六十天不等,才能 ... 於 item.jd.com -

#9.조선(朝鮮)의 삼경(三京)에 관하여 - 역사토론방(출처있는글)

본문(本文)은 논술(論述)입니다. 이번에는 필자(筆者)가 조선(朝鮮)의 “삼경”(三京)이 무엇인지 궁금하여 <조선왕조실록(朝鮮王朝實錄)>을 찾아보았다 ... 於 m.cafe.daum.net -

#10.朝鲜八道_百度百科

朝鲜 八道(朝鲜语:조선팔도)是指朝鲜王朝时期的行政区划,包括咸镜道、平安道、黄海道、京畿道、江原道、忠清道、全罗道、庆尚道,也是现今朝鲜民主主义人民共和国和 ... 於 baike.baidu.com -

#11.朝鮮半島,中華之殤 - 每日頭條

朝鮮三京. 在這條路線中,尤其以朝鮮海峽為其咽喉。朝鮮海峽處於朝鮮半島和日本九州島之間,為兩地之間的天然分界,也是由日本九州通往朝鮮半島的必經 ... 於 kknews.cc -

#12.朝鮮鐵道四十年略史下朝鮮鐵道沿線要覧全

明治三十八年一月京笠鐵道の開通と同時に山陽・九州鐵道各界及び東海道線との間に連帶運輸を創始したが初め釜. 山港經由山陽鐵道の間に旅客と荷物を、又九州鐵道及び東海道 ... 於 library.krihs.re.kr -

#13.從漢城到燕京: 朝鮮使者眼中的東亞世界| 誠品線上

著有《眷眷明朝:朝鮮士人的中國論述與文化心態(1600-1800)》,以及學術論文〈寓思明於志怪:董含《三岡識略》的歷史書寫〉等作品。 產品目錄. 產品目錄【推薦序】使節與 ... 於 www.eslite.com -

#14.一本书读懂历史知识 - Google 圖書結果

他把侵略矛头指向朝鲜,1592年(农历壬辰年)4月,派军约20万由釜山登陆,至6月,已占领汉城、开城和平壤三京,朝鲜陆军节节失利,遣使向中国明朝求援。是时,以李舜臣部为主力 ... 於 books.google.com.tw -

#15.2021年5月3日南韓歷史上的今天 - 韓聯社

2001年朝鮮國防委員長金正日宣佈到2003年前暫停導彈試射。 2007年大宇建設公司3名員工在尼日利亞遭綁架。 2010年連接首爾和仁川的第三京仁高速化道路 ... 於 cb.yna.co.kr -

#16.大日本帝國時期的海外鐵道:從臺灣、朝鮮、滿洲、樺太到南洋群島

滿洲04 前往滿洲的路徑大連路線與朝鮮路線互別苗頭觀光客由日本本地前往滿洲的路徑 ... (一九三三年)之後,由朝鮮北部的南陽跨越豆滿江,連接圖們的圖們橋開通,羅津到新京 ... 於 books.google.com.tw -

#17.从汉城到燕京:朝鲜使者眼中的东亚世界_郑梦周 - 搜狐

高丽提出的一些名分要求并没有被明朝方面所接受(在那时的外交关系当中,名分是非常重要的,参见政纬在本书末尾的附录文章),但朱元璋至少是与郑梦周 ... 於 www.sohu.com -

#18.首爾[韓國首都] - 中文百科知識

大韓民國首都,是世界第十大城市、朝鮮半島最大的城市,亞洲主要金融城市之一;也是韓國的政治、經濟、科技、 ... 首爾最早的名稱是漢城,是高句麗的別都,三京之一。 於 www.easyatm.com.tw -

#19.王京_百度百科

王京是朝鮮歷史上對都城的“號”稱,曾有兩個城市被稱過王京,分別為王氏高麗時期的開州(先號皇都,後號王京,亦稱開京,今開城特級市)和朝鮮王朝(李氏朝鮮)時期的 ... 於 baike.baidu.hk -

#20.「人文」朝鲜太祖李成桂,为什么把首都从开京搬到汉城?现在 ...

“汉城”是一个古老的城市,在高句丽时期就已经出现了,当时的名字叫做慰礼,是百济国的都城,后成为高句丽的别都,三京之一。高句丽是公元前一世纪至 ... 於 www.360kuai.com -

#21.朝鮮在東北:被遺忘的滿洲國 - 方格子

九一八事變後兩個月,日本關東軍便策動天津事變,把清朝末代皇帝溥儀接到中國東北,並於隔年的1932年3月,將現在的長春改名為「新京」,宣布建立滿洲國。 於 vocus.cc -

#22.台灣士紳的三京書寫: 以1930-1940 年代《風月報》、《南方》

月》中鮮有前往三京的漢詩創作;《南方詩集》則亡佚甚多,現存只有2 期。因此, ... 報導有關在東京貿易館召開之臺灣、滿洲、朝鮮三地經濟座談會44;以及1935 年4. 於 www.ntl.edu.tw -

#23.《屍戰朝鮮:雅信傳》 | Netflix 正式網頁

在這部《屍戰朝鮮》的外傳特輯中,一名失去了部族與家人的女子,在悲劇、背叛與神祕發現的交織下展開復仇。 主演:全智賢,朴秉恩,金是兒. 盡情觀賞。 立即加入. 於 www.netflix.com -

#26.一座永遠無法啟用的「厄運飯店」?北韓首都平壤「柳京飯店 ...

「柳京飯店」的建築體共由3片仰角75度的三角形支撐,從任一面直視都宛如 ... 的長白山,北韓政府對外稱這是金正日的出生地,也是朝鮮民族的發源地。 於 www.storm.mg -

#27.從漢城到燕京:朝鮮使者眼中的東亞世界>內容連載 - 博客來

註6)《朝鮮王朝實錄》,肅宗二十二年三月十九日,乙亥條。 (註7)已故福岡大學名譽教授山本治夫曾指出,「燕京」對於十七、十八世紀的朝鮮讀書人而 ... 於 www.books.com.tw -

#28.從漢城到燕京:朝鮮使者眼中的東亞世界- PChome 24h書店

送貨方式:: 透過宅配送達。 消費者訂購之商品若經配送兩次無法送達,再經本公司以電話與E-mail 均無法聯繫逾三天者, ... 於 24h.pchome.com.tw -

#29.公羊逆轉戰勝猛虎奪56屆超級碗冠軍 - 加拿大星島日報

在13比3領先後公羊隊被對手反超落後4分,他們在第四節末段完成達陣實現 ... 聲明譴責朝鮮近來多次試射導彈,並表達對這些行動破壞穩定的關切,也承諾 ... 於 www.singtao.ca -

#30.第3 章日俄戰爭與朝鮮的殖民地化(上) - 朝日新聞デジタル

另一條重要的鐵路線路京釜線,於1905年1月完成,這一年,連接日本下關(馬關)的渡輪也. 開始航行。轉年4月,京義線也全線開通。 在穿插著日俄戰爭的短短數年內,建成了 ... 於 www.asahi.com -

#31.朝鲜平壤旅游 - 新闻时间

朝鲜 首都平壤位于朝鲜半岛西北部,大同江横跨其中,因其地势平坦而得名。 ... 平壤古时也称“柳京”,其意是“柳树遍布的京城”。 ... 3、金日成广场. 於 freedsnews.com -

#32.世界最大爛尾樓復活朝鮮柳京飯店由埃及Orascom集團接手重修

位於北韓首都平壤的柳京飯店(Ryugyong Hotel),高度預計有330公尺,共105層,3千個房間,不過外界質疑,每年到平壤觀光的遊客這麼少,為什麼要蓋這麼多的 ... 於 forgemind.net -

#33.開京 - 華人百科

中文名稱開京朝鮮語개경)類別都城. ... 除了首都開京之外,另外三京為太祖王建設立了西京(서경,今平壤)、成宗時代設立了東京(동경,今慶州)、文宗時代設立了 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#34.從漢城到燕京 朝鮮使者眼中的東亞世界(Traditional Chinese ...

從漢城到燕京──朝鮮使者眼中的東亞世界(Traditional Chinese Edition) eBook : 吳政緯: Amazon.it: Libri. 於 www.amazon.it -

#35.從「尊明」到「奉清」: 朝鮮王朝對清意識之嬗變,1627-1910(平裝版)

明朝將領陳寅在漢城南大門建造關王廟時,亦是因為征倭時,關公屢顯靈,以神兵助戰。26 故《海東聖跡志》言:皇明萬曆壬辰、丁酉之間,倭寇朝鮮,蹂躪三京,皇帝命師東援, ... 於 books.google.com.tw -

#36.外交部:朝鲜长期面临安全上的外部威胁是半岛问题根源 - 大公网

有记者提问,据报道,7日,美国常驻联合国代表格林菲尔德呼吁朝鲜优先考虑本国人民福祉,停止开发大规模杀伤性武器和弹道导弹项目。 於 www.takungpao.com -

#37.冒險的藝術:她用刺繡重新連結朝鮮半島

咸京我解釋說,作品中的大吊燈象徵持續三年的朝鮮戰爭之後將朝鮮半島沿三八線分開的各種外國勢力。(這些勢力的黃金時代已經過去,她說,這就是為什麼畫面 ... 於 cn.nytimes.com -

#38.朝鮮の鉄道 - 国立国会図書館デジタルコレクション

目次・巻号 · 一鐵道創設以前に於ける朝鮮の交通/7. ・ · 二京仁鐵道の開通/9. ・ · 三京釜鐵道の建設/13. ・ · 四京義馬山鐵道の速成/22. ・ 於 dl.ndl.go.jp -

#39.朝鮮舉行紀念金正日誕辰80週年大會金正恩出席 - 俄羅斯衛星 ...

報道稱,當地時間16日,紀念金正日誕辰80週年中央報告大會在朝鮮革命聖地三池淵市金正日銅像前舉行。朝鮮勞動黨總書記、朝鮮國務委員長金正恩出席報告大會 ... 於 big5.sputniknews.cn -

#40.第九十七章【三京陷落】_旭日东升之帝国霸业

然而要固守平壤府,就必须要确保大同江万无一失,因为这是平壤府的天然屏障,故此李氏朝鲜宣祖昭敬郡王河城大君:李昖,就任命了李氏朝鲜成均馆大提学:韩应寅,为〈诸 ... 於 m.xszw123.com -

#41.朝鮮經貿文化情報DPRK - 平壤柳京飯店 - Facebook

平壤柳京飯店,目前做為超大型的LED螢幕展示功能。 於 www.facebook.com -

#42.1949年韓戰爆發前的漢城彩照 - 壹讀

1949年漢城歷史老照片:大韓民國簡稱韓國,別稱南韓,漢城是韓國首都的舊稱,是高句麗的別都,三京之一。位於朝鮮半島的中部,是朝鮮半島最大的城市, ... 於 read01.com -

#43.Title <雜纂>朝鮮史の栞(第四回) Author(s) 今西, 龍Citation 史林 ...

証學風の影響を受けて朝鮮の問はある學納鮮地理の研究には三國及新羅王朝代に就きて ... 松都誌は有名にして總稱して三京誌の名あり、其さす、然れざる源流遠く古地圖 ... 於 repository.kulib.kyoto-u.ac.jp -

#44.讀史增智:《資治通鑑》之漢紀十三(13) - MP頭條

漢武帝因為兩位將軍未能取勝,便派衛山借著兵威前往朝鮮勸降衛右渠。衛右渠見到衛山,叩頭謝罪 ... 朝鮮太子率領一萬多人,手持武器,將要渡過浿水。 於 min.news -

#45.冒險的藝術:她用刺繡重新連結朝鮮半島- 紐約時報生活季刊

咸京我解釋說,作品中的大吊燈象徵持續三年的朝鮮戰爭之後將朝鮮半島沿三八線分開的各種外國勢力。(這些勢力的黃金時代已經過去,她說,這就是為什麼畫面 ... 於 www.shi-magazine.com -

#46.朝鮮建設了30年的柳京飯店,外形像太空船,為何至今沒有營業?

整幢大廈為三角金字塔式建築,由三座金字塔型的建築拼接而成。斜面角度為75度,高105層,330米,樓面總面積多達360,000平方米,並且採用桁架結構。按照原 ... 於 daydaynews.cc -

#47.【危險人物】吉林朝鮮籍越獄囚犯逃亡27天再被通緝賞金增至 ...

曾服役朝鮮人民軍特種部隊的朝鮮男子朱賢健偷渡中國後因案被判刑11年,三周前他在吉林成功越獄,一度傳出已抵達蒙古國,不過,吉林市警方近期兩度發出 ... 於 www.rfa.org -

#48.ლ胡志明市第三郡ლ 조선류경식당Nhà hàng Ryu Gyong Triều ...

ლ胡志明市第三郡ლ 조선류경식당Nhà hàng Ryu Gyong Triều Tiên 朝鮮柳京餐廳 ; 朝鮮語:옥류관; ; 英語:Okryu Restaurant)位於 ; 朝鮮民主主義人民 ... 於 beckychan.pixnet.net -

#49.送曾给事赴京原文、作者 - 解历史

李舜臣(朝鲜语:이순신,1545年-1598年),字汝谐,本贯德水(今朝鲜黄海北道开丰郡),生于朝鲜首都汉城(今韩国首尔)。李氏朝鲜时期名将。官至三道水军统制使、全 ... 於 m.531761.com -

#50.清史稿: 列傳三百十三屬國傳一朝鮮琉球

十月,昑請朝鮮盜賊潛入內地,諭兵部檄盛京、山東邊境官嚴拏究治。七年正月,世子緈卒,遣官諭祭。十月,諭禮臣:「朝鮮國距京三千餘里,貢使往來勞費,嗣後凡謝恩章 ... 於 ctext.org -

#51.朝鮮半島再現和平曙光功勞屬於誰? - BBC News 中文

星期六(28日)晚,美國總統特朗普在密歇根出席競選造勢大會時說,「可能在今後3到4個星期內」和朝鮮領導人金正恩會面。 於 www.bbc.com -

#52.「朝鮮半島情勢可能發展及美、中、兩韓之意圖與策略」座談會 ...

(一) 北韓今首度主動切斷與南韓之聯繫:北韓自2010年以降曾三度揚言切斷與南韓聯繫,包含南韓政府於2010年因「天安艦事件」提出「5˙24制裁措施」、2013 ... 於 www.pf.org.tw -

#53.“史上最糟糕建筑”朝鲜柳京饭店开始复工 - Reuters

July 17, 2008 3:34 PM Updated 14 years ago. “史上最糟糕建筑”朝鲜柳京饭店开始复工 ... 朝鲜白头山建筑工程公司负责柳京饭店的建设。几年之後,一座混凝土的空壳建 ... 於 www.reuters.com -

#54.走進朝鮮購物中心,環境很不錯,普通運動鞋,很多人卻買不起!

朝鮮 平壤最著名的購物區應該是一個高康復的商業中心。這張商業廣場分為三層。它在該地區還有5個足球場,而且仍然非常小於一級城市的鏈條!建設 ... 於 newskks.com -

#55.【朝鮮行】北朝鮮頂級馬息岭金剛山單飛8 日

3. 北朝鮮物資補給較不佳,我們貼心您感受的到,提供季節性水果每人一份。 4. 行程每天提供每人一瓶礦泉水,包含朝鮮段。 5. 誰說朝鮮住宿不好,住宿全面提升,不是 ... 於 www.redrabbittravel.com -

#56.中國水務集團有限公司——China Water Affairs Group Limited

中國水務憑藉著對中國水務市場的深刻認識和實際運作的經驗,通過不斷投資、收購、兼併及現有設施的擴容興建,集團在中國擁有並經營包括原水供應、自來水供應、管道直 ... 於 www.chinawatergroup.com -

#57.中國版圖變遷史之—“善變”的朝鮮遇強則臣 - 隨意窩

918年,取代唐朝的後梁王朝與後唐政權正在廝殺,後高句麗大將王建在朝鮮半島發動政變,建立了高麗王朝(今韓國國名的英文“Korea”是“高麗”的音譯),定都開京(今朝鮮開城) ... 於 blog.xuite.net -

#58.【書籍試閱】《從「尊明」到「奉清」 : 朝鮮王朝對清意識之 ...

三月下旬英俄爾岱等狼狽逃回盛京。四月,皇太極在盛京稱帝,建國號「大清」,改元崇德,宣示大清王朝建立。當時朝鮮 ... 於 gpi.culture.tw -

#59.從「尊明」到「奉清」 朝鮮王朝對清意識之嬗變

三月下旬英俄爾岱等狼狽逃回盛京。四月,皇太極在盛京稱帝,建國號「大清」,改元崇德,宣示大清王朝建立。當時朝鮮春信使羅德憲、回答使李廓被劫持參 ... 於 blog.press.ntu.edu.tw -

#60.柳京守 - 中文百科全書

柳京守(1915.9.9—1958.11.19),原名柳三孫,抗日革命戰士。1915年出生於朝鮮鹹鏡南道新興郡貧苦農民家庭。少年參加游擊隊,任崔賢的警衛員,後任連長,每當生死關頭 ... 於 www.newton.com.tw -

#61.清季中日韓關係史料-第八卷 - 第 5150 頁 - Google 圖書結果

3521 七月十三*行吏部史稱光緒三十四年六月三十六日奉上諭奏眾接察從徐壽順著開發三京堂候補派克駐紮朝鮮國欽差大臣欲此辯應泰集諭官麥行責部麥運可也 呈式過用忽-劉. 於 books.google.com.tw -

#62.從漢城到燕京 朝鮮使者眼中的東亞世界電子書 - Rakuten Kobo

在Kobo 閱讀吳政緯的《從漢城到燕京──朝鮮使者眼中的東亞世界》。**16-18世紀,曾有那麼一群朝鮮使者, 他們穿越中韓邊境,交流白銀與布疋, ... 於 www.kobo.com -

#63.終於開始發糖了!《名不虛傳》許任、延京往返朝鮮和21世紀大 ...

3.「認可真實賺分潤」,只要有美食客認可你的食記就能拿到這位朋友的3%餐費回饋! 4.跟著分享家吃就沒錯,投下神聖的「認可票」,用公投跟得票排行榜,讓 ... 於 www.niusnews.com -

#64.从首尔开车到广州只需1小时,怎么做到的?

朝鲜 文人徐居正尝作诗云:“明皇若问三韩事,文物衣冠上国同”。朝鲜半岛风俗也类似中国,“崇尚信义而笃儒术”“衣冠制度悉同中国”(《新增东国舆地 ... 於 www.huxiu.com -

#65.習近平同朝鮮勞動黨委員長金正恩舉行會談

中共中央總書記、國家主席習近平19日同當日抵京對中國進行訪問的朝鮮勞動黨 ... 習近平強調,在不到3個月時間內,我同委員長同志3次會晤,為兩黨兩國 ... 於 www.mod.gov.cn -

#66.朝鲜半岛,中华之殇|叶志超|汉城|日本 - 网易

朝鲜 半岛北以鸭绿江、图们江和我国分界,南至朝鲜海峡和日本相望,东为日本海,西为黄海, ... 朝鲜三京在这条路线中,尤其以朝鲜海峡为其咽喉。 於 www.163.com -

#67.朝鮮之外見朝鮮:我在中國看見的北韓式資本經濟 - 關鍵評論網

「朝鮮外的朝鮮」如中國朝鮮族聚居地及北韓直營餐廳等,雖非北韓領土, ... 標籤: 北韓, 朝鮮, 延邊朝鮮自治州, 中國, 外匯, 柳京飯店, 上海世博, 延吉. 於 www.thenewslens.com -

#68.明報新聞網海外版- 加東版(多倫多)

示威車隊疑施「回馬槍」從渥京重返大使橋堵路 ... 朝中社昨天發布相片,指朝鮮東北部三池淵市周二(15日)放煙花,紀念該國已故領袖金正日80歲冥誕, ... 於 www.mingpaocanada.com -

#69.朝鮮鐵道の沿革朝鮮半島に於ける録道は我國民の ... - J-Stage

四、一八四一四三三四 ... 朝鮮鐵道の沿革朝鮮半島に於ける鐵道は我國 ... 認め明治二十七年八月內政産に關する條款を締結する業を開始せり之を朝鮮に於ける鐵道営業の ... 於 www.jstage.jst.go.jp -

#70.日本执意将该地申遗,韩国怒了 - 泛览天下

日本为涉及二战时期强征朝鲜半岛劳工的佐渡金山申请世界文化遗产,引发 ... 2月3日,韩国外交部长官郑义溶同日本外务大臣林芳正通电话,就日方决定为 ... 於 greads.net -

#71.韩国(亚洲国家)_搜狗百科 - Sogou Baike

韩国,全称大韩民国(Republic of Korea),位于东亚朝鲜半岛南部,西濒临黄海,东南是 ... 公元3世纪其境内出现较大的国家“大和国”。12世纪,皇权旁落进入统治时代。 於 baike.sogou.com -

#72.從漢城到燕京:朝鮮使者眼中的東亞世界(From Seoul to Peking

當一三九二年的夏天來臨, 高麗朝的末代君主王瑤旋即黯然退位,李成桂則接受了眾人勸進,登上寶座。國祚長達五百年的朝鮮王朝,也就此揭開序幕。 ... ◇ ◇ 說起來,前述故事 ... 於 www.academia.edu -

#73.從漢城到燕京: 朝鮮使者眼中的東亞世界 - 第 38 頁 - Google 圖書結果

出於各種原因,這場戰爭有許多名稱,如果按照天干地支的計算方式,那一年是壬辰年,日本揮軍攻打朝鮮,於是有人稱作「壬辰倭亂」。同時,這場戰爭列入明朝萬曆皇帝(一五六三— ... 於 books.google.com.tw -

#74.新冠重症三胞胎妈妈回家-拘沦晌扰网

朝外相:特朗普的威胁是狗叫]当地时间周jfikq三,朝鲜外务相李勇浩在下榻酒店里对记者说:美国总统特朗普摧毁朝鲜的威胁是狗叫的声音。 於 060oa.xauxp.cn -

#75.外交部就乌克兰局势、韩美日外长谴责朝鲜发射导弹等答问 - 新闻

韩国前外长、国际劳工组织总干事候选人康京和在接受彭博电视台的采访中表示,国际劳工组织在“强迫劳动”问题上和中国政府有合作的空间。你对此有何回应? 於 news.china.com.cn -

#76.電子書:利用BlueField DPU 將資料中心現代化 - Nvidia

... 蒙特塞拉特, 摩洛哥, 莫三比克, 緬甸, 納米比亞, 諾魯, 尼泊爾, 荷蘭, 荷屬安地列斯, 新喀里多尼亞, 紐西蘭, 尼加拉瓜, 尼日, 奈及利亞, 紐埃, 諾福克島, 北朝鮮 ... 於 www.nvidia.com -

#77.論朝鮮清心丸的流行與清代遼東社會∗

研究院,2006),冊上,卷3,〈京外路費〉,頁103。 63. 朝鮮.洪大容撰,鄺健行點校, 《乾淨衕筆談》 (上海:上海古籍出版 ... 於 www.his.ntnu.edu.tw -

#78.《氣象廳的人們》朴敏英、宋江第2集就上床,超高速喇舌

想也知道,接下來時雨應該會展開追求攻勢吧,因為第3集預告中,他又是關心夏京的身體,又是與她偷偷碰面,最後還來了一句:「科長,妳喜歡我嗎? 於 www.cosmopolitan.com -

#79.朝鮮八道- 维基百科,自由的百科全书

朝鲜 八道是朝鮮王朝時期朝鮮半島的一級行政區劃,也是現時朝鮮半島的行政區劃基礎。朝鮮八道於太宗13年(1413年)劃全國為京畿、江原、慶尚、忠清、全羅、平安、咸镜與 ... 於 zh.wikipedia.org -

#80.韩外交部:仍有107名韩国公民滞留乌克兰-中国法院网

相关新闻:. 韩国单日新增确诊病例破9万专家称尚未达峰值 · 韩国军方:朝鲜再次发射不明发射体 ... 於 www.chinacourt.org -

#82.朝鮮半島核問題糾纏不斷

相關報道 · 假設半島出現沖突 日美對朝作戰計劃曝光(圖) [2004年12月17日14:31] - 盧武鉉明訪問日本會晤小泉 朝核問題是會談重點 ; 第三輪會談 · 第三輪六方會談通過工作組 ... 於 www.people.com.cn -

#83.豐臣秀吉侵略朝鮮: 日、朝、明三國軍中之疾疫、情蒐與通訊

京:吉川弘文館,2008),頁99-102。 Page 28 .144. 羅麗馨. 類,多屬個例。 於 history.nccu.edu.tw -

#84.美国国务卿布林肯:美国准备在没有先决条件的情况下与朝鲜会晤

全球渗透率提升,“老外”为什么开始接受国产新能源汽车? 万事利:服务双奥运,以技术设计再次亮相北京冬奥会 · 孩子王:受益“三胎政策”推进,线 ... 於 biz.jrj.com.cn -

#85.沈惟敬,明朝萬曆年間騙了三個國家 - 人人焦點

看這勢頭就知道這倆人屬於同事競爭關係,由於三京均由小西攻克,朝鮮境內已無戰略意義的目標,所以加藤只能在中國戰場上立戰功才能超過小西。 於 ppfocus.com -

#86.韩国首都为什么由汉城更名为首尔?跟中国是不是有关系呢?

首先说一下汉城的历史,汉城是朝鲜三京之一,1392年,朝鲜太祖李成桂在开京建立朝鲜王朝,于1394年迁都汉阳,汉阳就是今天的首尔,而李成桂迁都之后, ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#87.铃声多多下载铃声多多v8 7 69 推推啦下载 - 多知网

据悉李的讲话引用了朝鲜谚语:即使狗叫,队伍也前进。 复兴号京沪线开跑350时速多地新开动车、高铁线今起,全国铁路将实行新的列车运行图。 於 www.duozhi.com -

#88.讀書吧|電子書〉從漢城到燕京:朝鮮使者眼中的東亞世界

從漢城到燕京:朝鮮使者眼中的東亞世界. 作者. 吳政緯. 出版社. 秀威資訊. 格式. PDF. 出版日期. 2020-08-17. 分級. 普級. ISBN. 9789863264323. 於 reading.udn.com -

#89.最沒用」建築!平壤柳京飯店再獲選3千間客房沒人住 - ETtoday

矗立於北韓(朝鮮)首都平壤市區的「柳京飯店」擁有105層樓、330公尺高,是該國最高的建築物,號稱可以容納3000間客房、5座全景式旋轉餐廳, ... 於 www.ettoday.net -

#90.朝鲜大力推进城市和地方建设 - 国际经济

据朝鲜《劳动新闻》2月13日报道,朝鲜平壤和盛地区1万套住宅建设工程奠基 ... 中表示,根据朝鲜党和政府批准的首都建设远景计划,在今后3年左右,包括 ... 於 intl.ce.cn -

#91.朝鮮常平通寶當五共6枚,包括:背京六,京七,京九,京十八,典二,典三

朝鮮 常平通寶當五共6枚,包括:背京六,京七,京九,京十八,典二,典三;以上品相混合,VF-XF;歡迎網上流覽. 於 panlung.com.tw -

#92.【知識穗】吳政緯《從漢城到燕京:朝鮮使者眼中的東亞世界 ...

要徒步多遠,才能離開朝鮮?越過邊境,直至盡頭,是北極或南極嗎? 明清時期,「朝鮮使節團」按例連年組織三百人左右的盛大隊伍,浩浩蕩蕩地出使中國。這趟行程長達一千兩 ... 於 shopee.tw -

#93.吃-三民。三京食堂之創意涼麵,唰嘴消暑的滋味又想再訪 - 尼力

三京 食堂(涼麵|泰式涼麵|創意涼麵) 位置:高雄市三民區遼寧二街176號電話:0931 841 269 營業時間:07:30 – 15:00 粉絲團:Facebook. 看到朋友在臉書分享了三京 ... 於 nellydyu.tw -

#94.朝鮮首都

民族/部落/朝代/國號 民族/部落/朝代/國號 首都 朝鮮 檀君朝鮮 (不詳) 朝鮮 箕子朝鮮 (不詳) 朝鮮 衛滿朝鮮 王儉城(一說今平壤市) 於 www.wikiwand.com -

#95.朝鮮建設了30年的柳京飯店,外形像太空船,為何至今沒有營業?

整幢大廈為三角金字塔式建築,由三座金字塔型的建築拼接而成。斜面角度為75度,高105層,330米,樓面總面積多達360,000平方米,並且採用桁架結構。 於 www.gushiciku.cn -

#96.22401031 研究成果報告書 - KAKEN

朝鮮 史のなかで、相互の影響関係があったとは考えがたく中国との関係は肯定すべき ... キーワード:高句麗三京 百済五方 新羅五小京 渤海五京 高麗四京 複都 副都. 於 kaken.nii.ac.jp -

#97.命途多舛的朝鮮柳京飯店,即將竣工- 中國網絡電視臺 - 央視網

命途多舛的朝鮮柳京飯店,即將竣工, ... 3《百家講壇》 20120515 拿破. ... 如果評選世界上最奇葩的建築,那麼坐落于朝鮮首都平壤的柳京 ... 於 big5.cctv.com -

#98.「因敵對勢力活動疫情」 朝鮮缺席冬奧京:充分理解2022/1/8

【明報專訊】朝鮮奧委會和體育省昨天向中國致函稱「因為敵對勢力的陰謀活動和全球傳染病 ... 3歲女百歲婦染疫亡至今最年輕年老亞博檢疫中心53長者中招. 於 news.mingpao.com