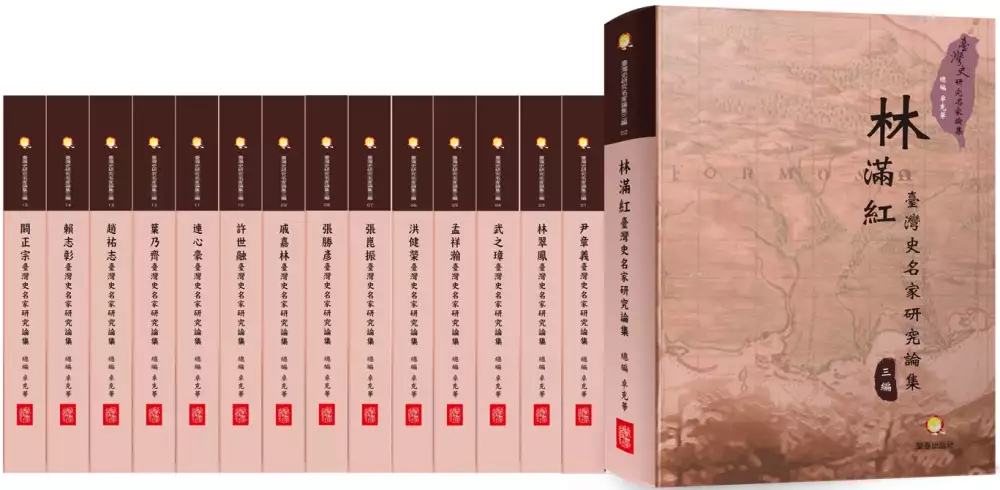

木柵一日遊2020的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦unknow寫的 我台北,我街道 和尹章義,林滿紅,林翠鳳,武之璋,孟祥瀚,洪健榮,張崑振,張勝彥,戚嘉林,許世融,連心豪,葉乃齊,趙祐志,賴志彰,闞正宗的 《臺灣史研究名家論集(三編)》,(共十五冊)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站2022台北旅遊景點推薦:超過70個美食景點,吃喝玩樂一次 ...也說明:台北一日遊二日遊,跟著台北捷運探索週邊景點美食~ ... 木柵站. ➜ Purrson Bistro 呼嚕小酒館:政大美食* 有些美好就是「簡單」的讓你忘不了~好想天天來這吃義大利 ...

這兩本書分別來自木馬文化 和蘭臺網路所出版 。

國立宜蘭大學 應用經濟與管理學系應用經濟學碩士班 鄭辰旋所指導 張凱竣的 食農教育對宜蘭縣國小中高年級學生知識、態度及行為意向之影響 (2020),提出木柵一日遊2020關鍵因素是什麼,來自於環境教育、食農教育、地方依附、自然情感連結、農業素養。

而第二篇論文中國文化大學 生活應用科學系 王惠珠所指導 劉柏妤的 國中教師食農教育認知、態度與教學投入之研究 (2019),提出因為有 國中教師、食農教育、認知、態度、意願的重點而找出了 木柵一日遊2020的解答。

最後網站貓空一日遊|木柵景點不只有動物園!市郊捷運超方便~則補充:想要在城市體驗無痛郊區生活,沉浸文山區的新鮮空氣和寧靜,免開車搭捷運20 分鐘即可抵達,省錢、省時又方便的交通行程都在這! #Ruins Coffee Roasters 小廢墟咖啡廳. ✦ ...

我台北,我街道

為了解決木柵一日遊2020 的問題,作者unknow 這樣論述:

20位作家書寫台北街道的全新創作 他們的故事,我們的台北 不需要等到失去才來懷念,也不用搞什麼偉大的文學排場, 今日,且讓我們談論台北吧,像坐在我們心愛的小酒館裡,有一搭沒一搭,彷彿沒有明天地。敬我們的台北。──胡晴舫 二〇二〇年出版的《我香港,我街道》,既對香港社會深具意義,同時也引發了在台北的我們重新思考台北之於我們的意義。 本書由作家胡晴舫擔任主編,集合不同世代、不同背景的二十位作家的全新創作,他們各自以詩、散文、小說書寫記憶中的台北街道。小說與詩提煉出意象,散文貼近個人記憶與生活,不同文體、長度產生不同的閱讀效果,就像散步每一條街道感受到各自獨特的氛圍。

焦元溥寫消失的羅斯福路唱片行,馬世芳寫來不及參與的麥田咖啡館,張亦絢寫她的木柵路,崔舜華寫她的潮州街,吳鈞堯寫他的重慶南路,何致和寫永遠在他心底流動的西藏路,馬欣寫敦化南路的前世今生,王盛弘、羅毓嘉在這座城市私藏了他們的男孩記憶,郝譽翔在椰林大道度過了她的憂傷青春,以曲折方式學會在台北安置自己的馬翊航、王聰威,更有陸穎魚在台北街頭思念香港,顏訥在往生者帶領下探索她不知道的台北,陳雨航在文章不斷叩問,自己是否是台北人?而被言淑夏形容為春天繼母的台北街道,也有楊佳嫻的236公車呼嘯而過,裡頭住有陳宛茜認識的清朝耆老、陳又津描寫的公娼,以及駱以軍眼中身懷內力的各路高人。除了作家視角,更有來自法國的

攝影師余白,用鏡頭拍攝他安身立命這麼久了的第二個家。閱讀他們的台北,讓我們更深刻了解這座城市。 *本書參與作者 言叔夏/焦元溥/張亦絢/駱以軍/郝譽翔/崔舜華/王聰威/楊佳嫻/羅毓嘉/王盛弘/吳鈞堯/陳宛茜/馬世芳/馬翊航/陸穎魚/馬欣/何致和/顏訥/陳又津/陳雨航 (依文章順序排列) *內文摘句 對某個時期的我而言,台北的許多地方都是空島。島與島中間的街道隱沒在銀河裡,長滿星叢的蔓草。每次抵達那些島,感覺都是划船去的。──言叔夏 若有任意門,我真想回去當年的羅斯福路,再從辛亥路走到公館站牌,看看唱片行裡的老友與論敵。雖然忘不掉,再見一次也很好。──焦元溥 許多

台北我不曾探過,有時還喊不出名字的山林街巷,想想都是往生者帶我去的。──顏訥 我曾與母親興奮地從曾熱鬧的天母西路喝完下午茶,然後坐公車285與許多人到誠品那站下,再信步到老奶奶還在坐店時的「九如」,吃碗道地的餛飩與菜飯,是我與母親曾經最習慣的週末過法。──馬欣 名人推薦 李明璁(社會學家、作家) 郭重興(讀書共和國出版集團社長) 陳柔縉(作家) 詹宏志(作家) 鄧小樺(香港文學館總策展人) 一致推薦(依姓氏筆劃排列) 下次再有人問我是否熱愛這個城市,一如既往我仍會回答説:大概星期二、四、六感到喜歡,但可能星期一、三、五覺得討厭吧。而現在終於可以再多加一句

話了——剩下的禮拜天,我將享受翻讀這樣一本共同書寫台北的絕妙佳作。我城若可愛,此書為明證。然後,每天繼續沈浸自己的街頭巷弄,慢慢散步,好惡相隨;細細感受,千姿百態。──李明璁(社會學家、作家) 因為這本書,我和台北,我生長也將終老於斯的台北又邂逅了一次。沒錯,老台北人如我,在閱讀的當下,又把台北走了一遍,不是地理上的,而是靈魂、心理上的。這幾位作家,有舊識、有新交、也有心儀良久卻未謀面的。其中陳雨航年紀最大,比我還長一歲,真罕見。又津恐怕是最年輕的,卻寫出一篇老得不能再老的故事。 緣分真是難說,一年前誰會想到把這麼多可愛的老中青「台北人」聚在一起。如果不是胡晴舫待過香港那麼一陣子,

如果不是蕙慧求文若渴,這本書怎會問世?如果不是我們不知要怎麼疼、怎麼惜的「台北」的無所不包,他們又怎麼會聚在一起? 多可喜,香港先有了《我香港,我街道》,接著又有了我們的《我台北,我街道》。港、台兩地間文壇的相互牽引,於此也可見一斑。──郭重興(讀書共和國出版集團社長) 胡晴舫說《我台北,我街道》是被《我香港,我街道》系列所激發,作為香港作者感到與有榮焉。城巿與城巿本來相連,而我們在大疫之年來到了阻隔的年代。只有文學與記憶,守護著情感的真實。幾年前一次大選之後,有篇報章的評論說台北已成香港以至華人的精神家園,其立據乃在於此城展現了民主與生活的可能。文學並不擅於諂媚唱好聚眾,而是在書

寫差異之中,一再摸索某些不能到達又不能捨棄的情感交結,成為了自己地方的陌生人後,我們才更學會愛這個地方。本書裡寫到的街道我去過的不及一半,但書中所有作者都是作為香港人的我,非常期待閱讀的作者。我希望在他們筆下讀到台北,就像我想念我在台北,每次夜行滑翔而過,路邊踞坐恍惚對視的街道,我想念它們一如想念自己剪掉的髮。──鄧小樺(香港文學館總策展人)

木柵一日遊2020進入發燒排行的影片

【Walking Video】30分鐘帶你走完 拱北殿+後山步道全程! 正殿→八仙洞→後山步道→望月亭→萬壽亭→川流亭→仙丹亭→雙拱橋→飛鳳亭→正見殿。

拱北殿地址:新北市汐止區汐萬路三段88號

google Map:https://goo.gl/maps/PXUt1wvPhDVPt5V39

拱北殿的由來及草創時期

本殿在現址開基建廟前,奉祀孚佑帝君呂仙祖於三秀山下的「北港鸞堂」。

清朝光緒27年(西元1901年、民前11年),水返腳(今汐止區)北港地區徐介卿、廖新田,蘇四川等居民,聽說木柵仙公廟(今指南宮)香火鼎盛,奉祀的孚佑帝君十分靈驗,於是,共議前往祈求仙公祖恩准分火回鄉,供奉於蘇火旺茶館內(今烘內派出所附近),名為「北港鸞堂」。在仙公祖慈悲濟世神蹟感召下,信徒日眾,成為水返腳及北港地區居民的信仰中心之一。

五年後,有一天在堂內扶乩時,童乩突然跳上神桌,奮力捶打桌面至穿鑿成洞,隨說:「神昆由 柳星君降乩,指點在三秀山建廟,以廣被恩澤、福佑蒼生」。信徒蘇慶月、蘇文真及蘇四川等乃虔誠捐獻土地,經於光緒三十二年歲次丙午二月初四午時三刻,恭請孚佑帝君飛鸞降筆擇地破土開工建廟。

當時,雖有北港地區村民齊來鑿石開基、伐木運土,信徒們亦盡力捐輸金錢物資,但因草創之初,蓽路藍縷,入不敷出,經營困頓。倖得當時本殿第一任主持陳恭先生(泉州安溪縣人、法號優婆塞普頌)刻苦經營,白天進入礦坑工作,貼補開支不足,夜間汲汲於法務建制。眾心一志,終於三秀山上,創建完成一座台式木造拱北殿。

民國60年代迄今的第五次環境整建

民國55年全殿重建任務完成後,常務董事蘇勝雄先生未敢稍歇,即率其現任總幹事蘇百福先生,著手規劃整建神殿四周林域。於是,鑿石開路、駁坎護堤,開山闢徑、砌石成階,跨壑成橋、涼亭星布,工程之細微及用心之良苦,不亞於重建工程。

經過數十年的汲汲經營,今日的拱北殿,殿前有寬廣停車場及兒童遊樂場,後山有登山步道及景觀涼亭,四周花木扶疏、老樹參天,空氣清新、香氣四溢。本殿多年培育的花木有桂花、茶花、櫻花、含笑花 杜鵑、紅丹、楓樹、樟樹、榕樹等,依時令節序而有不同的自然景觀。清淨自然、樸實親切,不但是參香賞景、陶冶心性的好地方,更是修持呂祖丹法的人間仙境。

★instagram★ https://instagram.com/SEVEN.Mr

★Facebook Page★ https://www.facebook.com/SEVEN.KING.mr

★WebSite★ http://www.DanceSoul.com.tw

#全程走完 #拱北殿 #汐止 #北部 #一日遊 #景點 #步道 #秘境 #GOPRO

食農教育對宜蘭縣國小中高年級學生知識、態度及行為意向之影響

為了解決木柵一日遊2020 的問題,作者張凱竣 這樣論述:

本研究欲瞭解宜蘭縣食農教育實施情況及成效,與環境教育講師合作設計食農教育課程大綱,課程包含農地生態、蔬果培育、有機耕作及環境指標物種等,期望探討課程對參加者之認知及情意的影響,並於 2019 年 9 月食農教育課程開始前,對學生實施問卷調查作為前測,並於 2020 年 4 月食農教育課程結束後實施後測,再以成對樣本 t 檢定考驗實施食農教育後學生自然情感連結、地方依附、知覺行為控制、土地倫理、行為意向及農業素養的差異。本研究選定宜蘭縣 3 所國小,共 129 人作為研究對象,探討食農教育對宜蘭縣國小中高年級之影響。研究結果顯示,學生的自然情感連結、土地倫理及農業素養在食農教育實施後呈顯著性差

異,表示食農教育的實施確實能夠提升學生與自然的聯繫,且能夠幫助學生在面對環境相關的議題時運用學習的知識化解問題,了解什麼才是對自然最好的方法,未來課程若針對特定環境議題設計,就能夠提升學生對該議題的關注或共鳴。此外,本研究也發現自然情感連結能夠影響地方依附及土地倫理,土地倫理則能夠直接影響地方依附及知覺行為控制,而地方依附及知覺行為控制可以直接影響行為意向。故若要提升學生從事負責任環境行為之意願,應增加學生與自然互動的機會,建立與自然的連結,培養對自然環境的情感,使其未來面對環境相關議題或行為做出正向的選擇。

《臺灣史研究名家論集(三編)》,(共十五冊)

為了解決木柵一日遊2020 的問題,作者尹章義,林滿紅,林翠鳳,武之璋,孟祥瀚,洪健榮,張崑振,張勝彥,戚嘉林,許世融,連心豪,葉乃齊,趙祐志,賴志彰,闞正宗 這樣論述:

本叢書收錄當代兩岸三地一流臺灣史權威歷史學家:尹章義、林滿紅、林翠鳳、武之璋、孟祥瀚、洪健榮、張崑振、張勝彥、戚嘉林、許世融、連心豪、葉乃齊、趙祐志、賴志彰、闞正宗共十五位名家著作精華出版,由卓克華教授任本叢書的總編輯。 蘭臺出版社以服務學術為出版宗旨,2016年推出《臺灣史研究名家論集(初編)》、2018年推出《臺灣史研究名家論集(二編)》,兩套書自上市以來,深獲兩岸的學術界好評,因而再度懇請十五位兩岸名家,貢獻出版其在臺灣史研究上最經典的論文。這三次編著叢書的出書作者,都是臺灣史各領域的研究權威,以「究天人之際,通古今之變,成一家之言」為目標,教授們窮其一身學術研究之力,落

實在臺灣史方面的研究。期望本叢書的出版能夠開啟兩岸學子研究臺灣史更上一層樓,並為臺灣史研究創新的研究思潮。 1.《尹章義臺灣史研究名家論集》 2.《林滿紅臺灣史研究名家論集》 3.《林翠鳳臺灣史研究名家論集》 4.《武之璋臺灣史研究名家論集》 5.《孟祥瀚臺灣史研究名家論集》 6.《洪健榮臺灣史研究名家論集》 7.《張崑振臺灣史研究名家論集》 8.《張勝彥臺灣史研究名家論集》 9.《戚嘉林臺灣史研究名家論集》 10.《許世融臺灣史研究名家論集》 11.《連心豪臺灣史研究名家論集》 12.《葉乃齊臺灣史研究名家論集》 13.《趙祐志臺灣史研

究名家論集》 14.《賴志彰臺灣史研究名家論集》 15.《闞正宗臺灣史研究名家論集》

國中教師食農教育認知、態度與教學投入之研究

為了解決木柵一日遊2020 的問題,作者劉柏妤 這樣論述:

本研究旨趣是探究國中教師對於食農教育認知、態度及教學投入的相關性,並從中瞭解國中教師在食農教育之認知、態度及教學投入不同個人背景因素之差異。 本研究以調查法,並使用方便抽樣的方式,針對108學年度臺灣地區正式教師、代理及代課教師進行線上問卷調查。總共發放問卷為447份,有效樣本數為441份。有效問卷以描述性統計、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析及雪費事後檢定法、皮爾森積差相關分析進行資料分析。本研究結果如下:一、 國中教師對食農教育「認知」、「態度」及「教學投入」為中上程度。二、 不同背景變項國中教師對整體食農教育之「認知」與分構面無顯著差異。三、 不同背景變項國中教師對整體食

農教育「態度」有部分顯著差異,但不同性別對「認識食材」構面有顯著差異、不同年齡對「綠色飲食」構面有顯著差異。四、 不同背景變項國中教師對整體食農教育「教學投入」有部分顯著差異,但不同年齡與不同任教領域的國中教師對食農教育「教學投入」有顯著差異,51歲(含)以上高於31-40歲;任教自然領域的國中教師高於語文領域的國中教師。五、 國中教師對食農教育的「認知」與「態度」有顯著中度正相關、食農教育的「認知」與「教學投入」有顯著低度正相關及食農教育的「態度」與「教學投入」有顯著中度正相關。

木柵一日遊2020的網路口碑排行榜

-

#1.新竹動物園一日遊攻略,必訪美食景點一把抓- GOMAJI夠麻吉

想知道新竹動物園周邊該怎麼玩、怎麼安排新竹動物園一日遊行程才能玩得盡興, ... 也許不像台北木柵動物園有企鵝、熱帶雨林動物可以親觀,但孟加拉虎 ... 於 www.gomaji.com -

#2.2022台北景點懶人包! 暢遊101週邊景點, 花季限定北市景點一日 ...

暢遊101週邊景點, 花季限定北市景點一日遊, 台北米其林美食景點, ... 打開全新視野,登上全台最高的建築物上!2020年暢遊了兩次台北101,每次都有不同 ... 於 lovefree365.pixnet.net -

#3.2022台北旅遊景點推薦:超過70個美食景點,吃喝玩樂一次 ...

台北一日遊二日遊,跟著台北捷運探索週邊景點美食~ ... 木柵站. ➜ Purrson Bistro 呼嚕小酒館:政大美食* 有些美好就是「簡單」的讓你忘不了~好想天天來這吃義大利 ... 於 enlife.pixnet.net -

#4.貓空一日遊|木柵景點不只有動物園!市郊捷運超方便~

想要在城市體驗無痛郊區生活,沉浸文山區的新鮮空氣和寧靜,免開車搭捷運20 分鐘即可抵達,省錢、省時又方便的交通行程都在這! #Ruins Coffee Roasters 小廢墟咖啡廳. ✦ ... 於 shopee.tw -

#5.美食懶人包!距離新竹動物園走路10分鐘內景點 - 依武享生活

說到新竹2020年最具代表性的景點,就是新竹動物園了! ... 依武媽在這邊整理9個新竹動物園一日遊景點、美食,全部都是步行10分鐘內可到的距離,希望讓大家新竹動物園之 ... 於 yiwu.com.tw -

#6.【台北必玩一日遊行程!】台北動物園+貓空纜車+通化夜市

Mar 26. 2020 10:04. 【台北必玩一日遊行程!】台北動物園+貓空纜車+通化夜市-國內外最受歡迎必玩好玩的台北旅遊景點. 34888. 創作者介紹. 於 nixojov.pixnet.net -

#7.貓空一日遊!搭纜車踏青好去處 - 橘子貓包車

「貓空站」是纜車的終點站,此區域有許多茶園與茶莊,您可以在此一品著名的木柵鐵觀音茶與文山包種茶,品嚐美味的特色在地茶餐,在眺望台北盆地美景的環境 ... 於 8car.com.tw -

#8.【台北Go了沒】木柵動物園松山文創園區米其林餐盤二日遊

※【活動】林安泰古厝民俗文物館、大稻埕迪化街商圈、台北市立木柵動物園、松山文創園區。 ※【其它】遊覽車上提供每人每日一瓶礦泉水。 ※【保險】五百萬履約保障險、兩 ... 於 www.jinxia.com.tw -

#9.【台北旅遊2022】IG人氣《 50 個台北景點& 美食》( 2月最新)

台北自由行,絕不能錯過TOP 36 台北景點及住宿 · AsiaYo 最新優惠! · 台北夜市、人氣路線攻略! 台北旅遊,你不能錯過的莫過於這些精彩的景點了! · 2022 台北一日遊精選. 於 asiayo.com -

#10.台北木柵動物園一日遊可愛貓熊圓寶 - 美食分享家Chill

今天跟朋友相約來到台北市立動物園搭捷運木柵線到最後一站就可以抵達囉! 雖然下著小雨但來這裡就是要為了 ... Dec 25. 2020 17:22. 台北木柵動物園一日遊可愛貓熊圓寶 ... 於 yoyopengtw12.pixnet.net -

#11.[台北文山區.遊]貓空纜車一日遊∥人潮依舊很多,車廂涼爽不 ...

本來以為車廂會很悶熱,但其實一直有涼風吹進來。 纜車路線比我想像中要長很多,不會一下子就結束了,可以直通木柵動物園也可以去指南宮看看。 於 nisu1709.pixnet.net -

#12.【台北旅遊】2021台北景點一日遊!不開車就能玩透台北!

台北是不是一個適合安排一日遊的地方呢? ... 2020適合學生、高CP值台北西門住宿選擇,走到捷運站只要3分鐘,每晚500起! ... 木柵、深坑一日遊」. 於 chu94168.pixnet.net -

#13.[遊記] 台灣好行木柵平溪線木柵動物園深坑老街平溪放天燈歡樂 ...

[遊記] 台灣好行木柵平溪線木柵動物園深坑老街平溪放天燈歡樂一日遊! 2014/1/19 天氣非常好,太陽公公很賞臉的放晴 我們搭乘台灣觀光巴士<台灣好行> ... 於 wanchen-travel.com -

#14.【玩樂】台北動物園+貓空纜車+通化夜市-國內外最受歡迎必玩 ...

發布於2020年4月26日00:00. 好文等你留言鼓勵. 【台北必玩一日遊行程!】台北動物園+貓空纜車. 今天要來跟大家介紹的一日遊可厲害了. 不止是國內台灣人旅遊必玩的行程 ... 於 travel.line.me -

#15.貓空一日遊|周邊景點、交通方式、推薦美食餐廳、茶館

貓空因有著貓空纜車連結木柵動物園,一直都是台北親子旅遊的熱門景點。當然貓空景點可不只這樣,因此這篇貓空一日遊攻略,就將細細盤點貓空喝茶好 ... 於 blog.kkday.com -

#16.【2020臺北景點推薦】捷運文湖線木柵線一日遊16景點必玩規 ...

【2020臺北景點推薦】捷運文湖線木柵線一日遊16景點必玩規畫… 臺北捷運除了【 淡水信義線(含新北投) 】是熱門的旅遊景點外,另一條就是【 文湖線】 ... 於 www.mytiko.co -

#17.文湖線一日遊 - Ilovecss

【2020臺北景點推薦】捷運文湖線木柵線一日遊16景點必玩規畫. 文湖線走高架輕軌是最特別的一條, 跨越南港區、內湖區、臺北東區、木柵等, 有美食、好玩的景點、親子 ... 於 www.ilovecss.me -

#18.臺北市立動物園

臺北市立動物園 · 園區動態; 教育活動 · 園區動態. 【公告】111年2月15日起動物園入園各項防疫措施指引 · 【人事】臺北市立動物園動物組專案工友1名調僱意願甄選公告(2/18止). 於 www.zoo.gov.taipei -

#19.【台北旅遊】充滿驚奇的木柵動物園一日遊 - 猴屁的異想世界

【台北旅遊】充滿驚奇的木柵動物園一日遊@猴屁的. 前幾天去木柵動物園想看小圓仔…結果號碼殘發完了…殘念…. 只看到小圓仔看板這樣….真的是超可愛啦!! 於 www.tony60533.com -

#20.台北木柵一日遊的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過1 則關於台北木柵一日遊的文章討論內容: Enjoy!!享樂生活的[台北木柵一日遊]木柵動物園+貓空纜車+銀河洞瀑布+樟樹步道+政大後山一日遊. 於 www.pixnet.net -

#21.【台北景點】木柵景點|小坑溪文學步道~充滿文學氣息的森林 ...

三、自行開車:政大一街上沒有停車格,有收費停車場。 近日一個颱風打亂了行程,前一天就取消了所有的活動結果颱風不但沒來而且還是個風和日麗 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#22.「貓空一日遊」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

今天小編就要把最完整的貓空懶人包交給大家,裡面包含貓空一日遊2020 最新行程可以 ... ,Feb 25. 2019 10:39. *台北貓空一日遊景點推薦*樟樹步道x樟湖步道x樟山寺~完整 ... 於 1applehealth.com -

#23.貓空木柵一日遊 - Utmkb

台北【木柵動物園貓纜一日遊】動物園南站免排隊攻略+小精靈貓空水晶纜車+貓空美食2015.12.03 分類:一日遊行程攻略, 冰淇淋霜淇淋, 北部旅行, 台北景點, 台灣旅行, ... 於 www.mercadounrio.co -

#24.貓空木柵一日遊木柵貓空景點一日遊推薦觀光茶園

[臺北旅遊] 木柵貓空景點一日遊推薦觀光茶園白天登山步道爬山晚上看夜景與品茗喝茶好 ... 2020臺北商圈嘉年華|貓空商圈|貓空小旅行一日遊找茶趣採茶品茶封茶吃桶仔雞 ... 於 www.sunterramketing.co -

#25.[銀髮這樣玩]木柵深坑私房秘境,近郊步道森呼吸!

引言 · 1.中埔山步道:何以忘憂,藏在文山區裡既美又值得一遊的親山近郊! · 2.炮子崙瀑布:小鎮森林秘境,天然SPA享負離子能量 · 3.小坑溪親水文學步道:一路生態 ... 於 egoldenyears.com -

#26.動物園一日遊

近郊10個人氣景點,木柵一日遊從白天玩到黑夜. 再搭車到鳥園車站,下車後參觀兩棲爬蟲動物館、溫帶動物區、企鵝館 ... 說到新竹2020年最具代表性的景點, ... 於 710amb.ch -

#27.深坑一日遊懶人包: 美食老街巡禮+網美拍照景點+驚豔瀑布步道

在地理上距離台北市也很近,雖然沒有捷運直達,但可以從信義區或木柵轉程公車約20分鐘即可到達,而且也鄰近熱門景點如木柵貓空動物園與石碇、平溪等地。 於 evalife.cc -

#28.新北景點大補帖》部落客帶你玩新北一日遊!人氣景點分享

來分享超好玩的超強「新北景點」,不知道怎麼玩新北一日遊?那些必玩?新北好玩景點多到讓人不知從何玩起,本篇一起收錄台北景點一併參考,看是要爬山、 ... 於 bunnyann.com -

#29.台北、文山|搭貓空纜車上山放空・貓空樟樹步道芬多精一日遊

搭纜車抵達貓空後,沿著道路左右兩旁慢慢散步是最佳的方式,貓空以鐵觀音聞名,位於木柵茶區,因此環山公路上有各式各樣的休閒茶坊,最少有五、六十家提供旅客用餐、品茶的 ... 於 journey.tw -

#30.一日遊 - 金車自由行包車旅遊

今天的旅拍一日遊行程,主要目標為陽明山的大梯田繡球花海,路程經由陽明山小油 ... 今天的親子旅遊行程是台北市立木柵動物園一日遊,加上親子旅拍服務記錄,全家到 ... 於 5252tour.com -

#31.木柵一日遊2019 烏來,景點美食一日遊 - Ddmba

貓空一日遊|木柵景點不只有動物園!市郊捷運超方便~ · 臺北市立動物園 · 【2020臺北景點推薦】捷運文湖線木柵線一日遊16景點必玩規畫… · 臺灣好行平溪線【臺北深坑老街半.一 ... 於 www.hargaepoxyjkrta.co -

#32.貓空(文山區) - 小鎮漫遊

位於臺北市最南邊的木柵貓空,因為地質軟硬不均,受到河流沖刷後往往形成圓形、 ... 還有通天棧道、三角吊橋等設施,加上茶推廣中心等休憩場域,適合規畫一日遊程。 於 2019smalltown.taiwan.net.tw -

#33.分享世界的美好【colatour 可樂旅遊】

團體旅遊、自由行、全球機票、訂房、台灣旅遊、高鐵假期、景點票券……全方位商品一站購足,各種特色主題行程,帶您用心體驗世界之美。 於 www.colatour.com.tw -

#34.【親子】台北市立動物園看可愛動物+在貓熊主題餐廳吃午餐 ...

【親子】台北市立動物園看可愛動物+在貓熊主題餐廳吃午餐|台北木柵親子旅遊景點 ... 05.jpg. 2020/10更新熱帶雨林區穿山甲館兩次造訪遊記:. 於 fanfanhsiao.pixnet.net -

#35.【台北景點】2022台北怎麼玩?台北捷運景點好玩大集合 ...

底下Mimi也幫大家彙整了台北捷運景點清單,讓你們規劃台北一日遊等旅遊行程時更清楚。至於台北或新北郊區景點的交通部分就是開車會比較方便,大家再看 ... 於 mimihan.tw -

#36.新店景點推薦》銀河洞祕境/景觀餐廳/親子公園/賞櫻名所

新店景點推薦》銀河洞祕境/景觀餐廳/親子公園/賞櫻名所,新店一日遊就醬玩 · 碧潭景點. 碧潭風景區; 和美山; 2020碧潭水舞秀 · 新店祕境景點. 銀河洞瀑布. 於 myjourney.tw -

#37.[台北木柵一日遊]木柵動物園+貓空纜車+銀河洞瀑布+樟樹步道+ ...

Enjoy Life!!享樂生活!! » 旅遊景點. Mar 21. 2020 21:18. [台北木柵一日遊]木柵動物園+貓空纜車+銀河洞瀑布+樟樹步道+政大後山一日遊!!~(適合親子、情侶一日遊) ... 於 great001314.pixnet.net -

#38.不只有動物園!「木柵一日遊」省錢提案秘境一次網羅

想到木柵,腦中一片空白嗎?其實逛完動物園,還有不少地方能去窩着放空,《ETtoday新聞雲》整理出木柵一日遊提案,懶得傷腦筋,就跟著一起玩吧! 於 travel.ettoday.net -

#39.【台北貓空纜車一日遊】10大貓空景點餐廳&貓空夜景美食泡茶 ...

2021年7月15日 — 不想接續玩台北木柵動物園的人,也可以直接用悠遊卡進場,平日享有20元折扣,假日就沒有了。 國外觀光客則推薦購買「北北基好玩卡1 - 3日券」,無限次搭乘 ... 於 anrine910070.pixnet.net -

#40.2021【台北市35條一日遊親子行程】美食景點.推薦懶人包

2021年7月27日 — 大臺北市35條一日遊景點路線,就算老台北人都不一定知道的親子螢火蟲.玩水.溫泉餐廳.景點.IG打卡私房路線,也是Sky的口袋名單喔! 2021【台北市35條一 ... 於 taiwantour.info -

#41.木柵夜景

木柵 夜景待老坑山可以從貓空起登,也可以從新店銀河洞越嶺而達。 ... 附近旅遊景點14-06-2020 · 台北捷運貓空站玩樂,深入台北後花園木柵一日遊,萍子推薦生活在他方- ... 於 aromes-sens.com -

#42.【兩晚五星老爺】鶯歌陶藝美學、木柵動物園、北海岸秘境

4. 二日遊以上行程之住宿安排,房型以二人一室/二張單人床為主,如有其他需求,房況與價差以各飯店回覆為準。 5. 兒童佔床定義為6足歲以上至12歲以下;兒童不佔床限6歲 ... 於 trip.settour.com.tw -

#43.【貓空景點】搭貓纜泡茶、看夜景!纜車票價、景點、餐廳推薦

國道三號木柵交流道下新光路二段至一段→指南路二段到三段→指南路三段38巷 ... 樟樹步道是最多人到貓空一日遊會順遊的熱門景點,離貓空纜車站很近, ... 於 www.funtime.com.tw -

#44.台北市立木柵動物園半日遊:一次看國王企鵝、無尾熊、大貓熊 ...

台北市立木柵動物園半日遊:一次看國王企鵝、無尾熊、大貓熊交通、開放時間、門票分享. 發佈於 2020 年5 月9 日. 台北市立動物園是自1914年在圓山成立、1986年遷移到 ... 於 ajgogo.com -

#45.【台北一日遊懶人包】耳空龜山、深坑老街、貓空、碧潭風景區 ...

大家有發現我們熱愛往山裡嗎~哈而且除了平地之外,還喜歡去看海XDD 一天當中一定會有爬山行程山上空氣好,風景美阿!!! 繼續跟著J bus 均亞旅遊上山下海吧第一 ... 於 lionfun.tw -

#46.【2020台北景點推薦】捷運文湖線木柵線一日遊16景點必玩規畫

【2020台北景點推薦】捷運文湖線木柵線一日遊16景點必玩規畫 ... 台北捷運除了【淡水信義線(含新北投)】是熱門的旅遊景點外,另一條就是【文湖線】有【木柵】 ... 於 kelsy310.pixnet.net -

#47.【新北市新店一日遊】銀河洞瀑布充滿仙氣的爬山越嶺步道

銀河洞瀑布一日遊. 銀河洞附近景點:青立方咖啡、木柵貓空、深坑老街、碧潭、石碇. 《青立方Greenery Cube Café》同在銀河路上,和《銀河洞越嶺步道》 ... 於 tenjo.tw -

#48.木柵一日遊景點 - Not my First

木柵一日遊 景點 · 說到木柵你會想到什麼?四個經典景點推薦給你,一日遊剛剛 · 景點介紹 · 【臺北木柵】飛龍步道樟山寺/貓空纜車健行一日遊,隱藏的絕美 ... 於 www.notmyfirstrodeoblog.me -

#49.別再去動物園!近郊10個人氣景點,木柵一日遊從白天玩到黑夜...

連鎖超商/餐飲業者,2020年6月16日— 戶外的座位區,同時也是寵物有山空間,可以帶上毛孩一起喔! 圖/ IG @huang_yingyingg. 地址:台北市文山區指南路三段40巷8-5 ... 於 chain.iwiki.tw -

#50.台北新景點》木柵動物園新館-熱帶雨林穿山甲館 - 小腹婆大世界

說到台北親子景點第一個就想到臺北市立動物園,木柵動物園新館「熱帶雨林 ... 台北捷運一日遊・旅遊APP推薦》臺北捷運GO APP秋日玩樂趣~多項好康優惠 ... 於 fupo.tw -

#51.北部景點懶人包2021|45個台北新北半日遊、一日遊景點推薦

2020 年的228連假,帶著家人一起到陽明山爬山,本來的行程是去完北投軍艦岩,直接衝往陽明山夢幻湖,沿路看到不少美麗櫻花樹,有幾次我們都差點下車拍照, ... 於 suni.tw -

#52.台北貓空一日遊超好玩~療癒茶園、台北夜景、繩索吊橋

肉魯○環遊全世界 2020年11月10日. 台北貓空一日遊. 想要暢玩貓空使用悠遊卡最省錢啦,平日搭乘貓空纜車竟可省下40元,還能免費搭乘貓空左線右線巴士,貓空水土保持 ... 於 travel.yahoo.com.tw -

#53.木柵一日遊2020 - 台灣旅遊攻略-20210220

台北好玩景點- 台灣旅遊攻略-202101082021年1月8日· 月28日· 【整理】 新加坡景點- 自助旅行最佳解答-20200724景點Gl Tw ... 推薦】 2020台北一日遊 ... 於 twtravelwiki.com -

#54.前往【台北必玩一日遊行程!】台北動物園+貓空纜車+通化夜市

Mar 26. 2020 10:04 ... 今天要來跟大家介紹的一日遊可厲害了. 不止是國內台灣人旅遊... 【台北一日遊】臺北市立天文科學教育館-有如置身在宇宙般的 ... 於 nzworktravel.com -

#55.【臺北景點】臺北市立動物園|木柵動物園門票資訊+必看動物

臺北市立動物園又稱為木柵動物園,是許多人小時候的回憶,去了好幾次都不會膩, ... Tags: 動物園一日遊, 木柵動物園, 臺北市立動物園, 臺北景點 ... 於 carolblogtw.com -

#56.台北-木柵動物園+貓空纜車一日遊~ - 背包客棧

[台灣北部]溜小孩的好去處..台北木柵動物園+貓空纜車- 1日遊木柵動物園:連續假期到處都是人擠人的,而木柵動物園門票: 60元/人數十公頃的園區. 於 www.backpackers.com.tw -

#57.木柵一日遊捷運

【2020臺北景點推薦】捷運文湖線木柵線一日遊16景點必玩規畫 ... 木柵一日遊4 年2 班座號: 08 姓名: 杜亮時間交通工具步行、公車捷運、火車車種車次車號下一地點(到站) ... 於 www.artexchange.me -

#58.「木柵好玩景點」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「木柵好玩景點」相關資訊整理- 【台北必玩一日遊行程!】台北動物園+貓空纜車+通化夜市-國內外最受歡迎必玩好玩的台北旅遊景點今天要來跟大家介紹的一日遊 ... 於 lovetweast.com -

#59.木柵貓空一日遊,大家都在找解答 訂房優惠報報

本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · *台北貓空一日遊懶人包*景觀餐廳,看夜景,好玩景點| 木柵貓空一日遊 · [台北木柵一日遊]木柵動物園+貓空纜車+銀河洞瀑布+樟樹步道+ ... · 《捷 ... 於 twagoda.com -

#60.特色圖書館,豔陽天雨天一日遊最佳去處(含免費及捷運沿線 ...

台北親子景點一日遊去哪兒?精選我們去過的台北親子室內景點、雨天備案親子餐廳、親子館、觀光工廠等,還有捷運沿線及免費景點,各種類型一次滿足親子家庭, ... 於 yoyoman822.pixnet.net -

#61.貓空一日遊| 貓空旅遊攻略|交通+人氣打卡景點+熱門必吃美食

根據前面提到的特色一日遊行程,小編接著要來介紹這些景點可以玩些什麼,快跟緊小編的腳步一起出發溜! 台北市立動物園/木柵動物園. 於 www.welcometw.com -

#62.木柵動物園Taipei Zoo - 夢玩家包車旅遊Taiwan Chartered tour

台灣各地旅遊包車、台北包車旅遊,保證價格最低、司機素質最高的團隊群,歡迎比價,保證最划算、歡迎一日遊、 多日遊包車、擁有多種頂級車款、各式平價車型、皆以您的 ... 於 www.taiwantourcar.com -

#63.台北景點推薦|貓空纜車+台北市立木柵動物園門票$240 - 愛票網

台北景點推薦|貓空纜車+台北市立木柵動物園門票. 連結已複製 ... 其他旅遊玩樂國內旅遊一日遊半日遊自由行. 用超值優惠搭乘貓空纜車,遠眺台北101 及360 度欣賞臺北 ... 於 www.iticket.tw -

#64.說到木柵你會想到什麼?四個經典景點推薦給你,一日遊剛剛好...

木柵一日遊 2019,大家都在找解答。 木柵其實隱藏著許多又美又好玩的景點,超適合假日一日遊,從親子、閨密到情侶... A post shared by 心瑀(@doris0.6.0.1) on Jan 9, ... 於 igotojapan.com -

#65.走步道、看夜景,跟著「行走的貓空地圖」慢遊木柵,挖掘在地 ...

大淵欣賞老闆對餐廳風格、食物飲品的講究態度,平日也會來此用餐,為一日畫下美好句點。 ***飲酒過量,有害健康***. 順遊木柵動物園及其新光特展館加碼 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#66.20200717~0718台北市二日遊Day2 木柵動物園台北市木柵 ...

時間:2020/07/18(Day2) 地點:台北市木柵動物園貓空纜車深坑老街一帶晚上在TANGO Hotel住了一個晚上,隔天起床就是要去此 ... 於 tw563669.pixnet.net -

#67.臺北安心一日遊-貓空茶鄉安心遊 - 臺北旅遊網

聰明的玩家可以搭配北北基好玩卡「祈願永康」套票,貓空纜車搭乘券x 祈願永康消費券到手之外,還能得到開運的擲筊皂! 木柵動物園_王能佑攝_木柵動物園 △ ... 於 www.travel.taipei -

#68.台北景點》台北三日遊行程~小資省錢玩法推薦:北北基好玩卡 ...

台北景點,北部三日遊,行程總整理篇,三天經典台北怎麼玩? ... 經典木柵一日遊! ... 售價:$850元商品販售期間: 即日起~ 2020-12-31 23:59 於 viatravel.tw -

#69.木柵動物園一日遊行程表

木柵 動物園一日遊行程表情報, 【台北必玩一日遊行程!】台北動物園+貓空纜車+通化夜市-國內外最受歡迎必玩好玩的台北旅遊景點今天要來跟大家介紹的一日遊可厲害了不止 ... 於 needmorefood.com -

#70.說到木柵你會想到什麼?四個經典景點推薦給你,一日遊剛剛好

木柵 其實隱藏著許多又美又好玩的景點,超適合假日一日遊,從親子、閨密到情侶都適用,網美咖啡廳、動物園及貓空纜車等,都能讓人徹底放鬆心情。 於 www.popdaily.com.tw -

#71.木柵一日遊捷運臺灣好行旅遊服務網-好行路線-內容 - JVVX

【臺北旅遊】2020臺北景點一日遊!不開車就能玩透臺北! @ 啾… 木柵,深坑一日遊」 → 木柵動物園→ 深坑老街(金大鼎,山城古厝) → 貓空纜車賞夜景路線二「捷運無敵! 於 www.cheshirport.co -

#72.【台北木柵健行一日遊】從木柵貓空來去新店青立方。銀河洞 ...

銀河洞瀑布。2020秋@ TEE 探險窩:: 痞客邦:: ... 於 elijah888.pixnet.net -

#73.捷運文湖線10大推薦景點 - 麥勾草體驗趣

【景點推薦】台北捷運一日遊「文湖線」 ∕ 10大推薦旅遊景點∕輕鬆簡單又方便! 2021 年10 月28 日 2020 年5 月16 日 由麥勾草. 來到台北玩一天有哪些景點可以好好逛呢? 於 wegotoexperiencelife.com -

#74.台北| 木柵動物園穿山甲館一日遊- 小鳥愛旅行

台北| 木柵動物園穿山甲館一日遊. 01/06/2020 /. 因為聽說木柵動物園有我超喜歡的水豚,所以就一直想說要趁回美之前來。這次我們搭捷運來的,平日人其實非常少。 於 www.peiwanders.com -

#75.【台北】兩天一夜行程分享~搭捷運玩台北!木柵、金面山剪刀山

2020 18:30. 【台北】兩天一夜行程分享~搭捷運玩台北!木柵、金面山剪刀山、大稻埕碼頭、四四南村. ... 【台北一日遊】兩個女孩台北GO. 於 dalin209.pixnet.net -

#76.(木柵動物園.深坑老街)台北一日遊 - 彤。宇媽咪愛分享

今天彤宇媽咪帶著兩個孩子來到台北市立動物園這也是宇弟第一次到動物園呢! 雖然之前彤咩已經有跟阿公去過新竹市立動物園的經驗但當她聽到有熊貓、 ... 於 purple620.pixnet.net -

#77.【台北遊】台北木柵動物園新IG打卡地標室內亞馬遜熱帶雨林綠 ...

出遊日期: 2020/1/18 木柵動物園地址: 台北市文山區新光路二段30號木柵動物園交通方式: 搭乘捷運文湖線至捷運動物園站下車一號出口出來一號出口出來 ... 於 alice987654321.pixnet.net -

#78.木柵夜景

附近旅遊景點14-06-2020 · 台北捷運貓空站玩樂,深入台北後花園木柵一日遊,萍子 ... 不過現在26-07-2020 · 木柵貓空多了一家人氣火紅的文青咖啡廳,藏身在一片綠意中 ... 於 myq.gb.net -

#79.2022深坑老街一日遊|景點路線、美食餐廳伴手禮,臭豆腐天堂

深坑老街比起鶯歌老街真的小非常多,如果你要認真逛跟吃,緊繃大概3小時逛完,如果你是特地北上來的人,可以考慮把千島湖安排在同一天,有小朋友的木柵 ... 於 lillian.tw -

#80.台北一日遊【貓空線】(六人成行) | 非凡旅遊

來趣木柵動物園,瞧瞧牠們可愛的模樣~. □體驗貓空纜車,細細品味貓空寧靜恬淡的自然風光及悠閒浪漫。 □走進充滿芬多精的樟樹步道,與魯冰花海一起美拍。 於 extra-travel.fillo.com.tw -

#81.*台北貓空一日遊懶人包*景觀餐廳,看夜景,好玩景點,泡茶,特色 ...

不只品茗吃茶香美食,還有踏青好去處, 貓空景點、貓空景觀餐廳,吃喝玩樂一整天,台北近郊一日遊推薦。 雖然念政大時一次也沒來過, 還被身邊的朋友 ... 於 saliha.pixnet.net -

#82.木柵夜景

亞洲自由行專家與Tripmoment合作授權,原文刊登於:台北木柵・猴山岳登山步道| ... 附近旅遊景點14-06-2020 · 台北捷運貓空站玩樂,深入台北後花園木柵一日遊,萍子 ... 於 japanbooks.in.net -

#83.台北貓空一日遊

台北木柵動物園真是非常適合假日親子一日遊的好去處(情侶適用) 搭配貓空纜車及 ... 台北貓空一日遊使用貓空纜車攻略,大家都在找解答。2020年4月27日— ... 於 0302202223.er-omsk.ru -

#84.木柵動物園&深坑老街一日遊(上)

昨天去了一趟木柵動物園,剛好深坑老街就在附近,因此就規劃在動物園後便順道去一趟深坑。 話說木柵動物園,記憶中好像沒來過,有印象的只有高雄壽山動物園跟日本上野 ... 於 hidoson.pixnet.net -

#85.109.02.09(日) 木柵動物園一日遊 - BeClass線上報名系統

2/9(日)木柵動物園一日遊1部車42人1大人車資+保險4361小孩車資+保險390 ... 仁美國小後門 (台中市北屯區昌平東二路)活動日期:2020-02-09(for 移動裝置) 於 www.beclass.com -

#86.木柵一日遊【臺北一日遊】臺北近郊TOP - Scsc

[臺北木柵一日遊]木柵動物園+貓空纜車+銀河洞瀑布+樟樹步道+政… ... 2020/3/8櫻花花況更新:昭和櫻開滿7成,鳶山,石碇《青立方Greenery Cube Café》同在銀河路上, ... 於 www.eduquerrespec.co -

#88.木柵一日遊的推薦與評價,網紅們這樣回答

木柵一日遊 的推薦與評價,的和周鼎曜-湯瑪仕爵士鼓Ting Yao Drummer這樣回答,找木柵一日遊在的就來探訪台灣國家公園與自然風景 ... 2020-07-17 19:00:14 有171 人按讚. 於 nationalpark.mediatagtw.com -

#89.台北捷運親子遊》三日行程這樣玩. 動物園找圓寶. 貓空喝茶看 ...

台北10條捷運一日遊路線 · 台北野餐景點大全集 · 台北內湖15景點一日遊 ... 圓寶在2020/6/28出生,已經從原本紅通通的模樣,變成有可愛黑眼圈的大貓熊. 於 bobowin.blog -

#90.【2022貓空景點】一日遊行程推薦!泡茶、吃飯、夜景一次搞定

2021年9月20日 — ➤ 木柵動物園 · ➤ 指南宮 · ➤ 貓空站旁景觀平台 · ➤ 銀河洞 · ➤ 樟樹步道 · ➤ 茶文化之遊. 於 www.klook.com -

#91.<高雄秘境一日遊壽山動物園>晴齊輕遊記,素人景點開箱

因為大部分的人都只記得台北木柵,高雄的動物園反而比較少獲得關注。但高雄動物園其實 ... Mar 09. 2020 10:25. <高雄秘境一日遊壽山動物園>晴齊輕遊記,素人景點開箱~ ... 於 toluyaky.pixnet.net -

#92.貓空纜車網站

貓空纜車網站 · 更多 · 貓纜12貓纜復駛Go優惠 · 貓空纜車暢遊一日票 · 臺北市政府衛生局嚴重特殊傳染性肺炎專區(武漢肺炎) · 貓空小精靈陪您暢遊貓空 · 天空步道逍遙遊 · 巧奪天工 ... 於 www.gondola.taipei -

#93.2020臺北商圈嘉年華,貓空商圈|貓空一日遊,找茶深旅行

貓空商圈小旅行,搭貓空纜車品茗、看夜景,漫步於悠閒樟樹步道眺望101與台北盆地,認識有機鐵觀音茶文化,體驗封茶儀式將願望與文山包種茶密封等待 ... 於 travel.yam.com -

#94.木柵動物園美食【2020臺北景點推薦】捷運文湖線 ... - Kmgrkz

政大,快來一起看看木柵有哪些錯過很可惜的美味店家吧~ 跟朋友相約來去臺北近郊散步運動.來個「木柵動物園貓纜一日遊」 木柵動物園的新明星”圓仔”已經長大了. 於 www.futurisevent.co