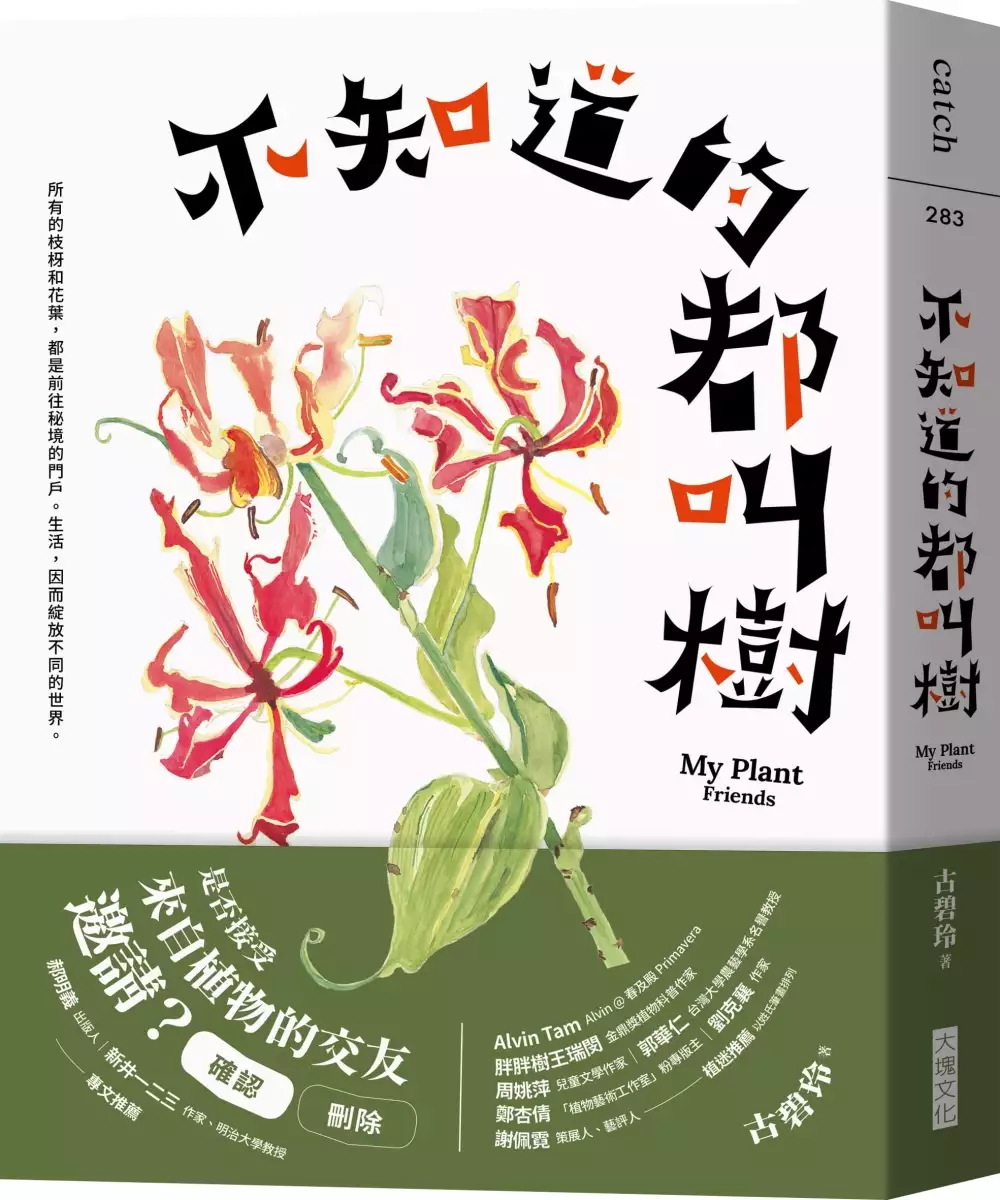

朵麗絲森林晚餐的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦古碧玲寫的 不知道的都叫樹 和陳似蓮的 《花舞山嵐農莊03--山居生活》,一座虎頭蘭森林花園:《一個神力小女人,在阿里山建造了一座虎頭蘭森林花園》都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【2023嘉義景點懶人包】超過95個嘉義景點,20條主題路線.一日 ...也說明:一日遊行程規劃,景點.美食.花季.嘉義飯店推薦全攻略! 嘉義景點滿分 2023-02-21.

這兩本書分別來自大塊文化 和博客思所出版 。

臺北市立教育大學 中國語文學系碩士班 陳正治所指導 郭孟鵑的 圖畫書的「自我領域」主題探究—以「好書大家讀」入選作品為例 (2008),提出朵麗絲森林晚餐關鍵因素是什麼,來自於好書大家讀、自我領域、圖畫書分類。

而第二篇論文南華大學 文學研究所 李明濱所指導 莊淑紅的 論托爾斯泰小說《復活》的社會批判精神 (2003),提出因為有 社會批判精神、復活、托爾斯泰的重點而找出了 朵麗絲森林晚餐的解答。

最後網站外食族減肥晚餐該怎麼吃?營養師公開3個飲食原則 - ELLE則補充:減肥晚餐外食怎麼吃?一般人會有嚴格「戒澱粉、算熱量」的迷思,ELLE特別採訪 NISORO HEALTH營養師王沛瀅,針對外食族提供最佳減脂晚餐挑選方式, ...

不知道的都叫樹

為了解決朵麗絲森林晚餐 的問題,作者古碧玲 這樣論述:

★《上下游副刊》總編輯古碧玲的植感生活。 ★一位植物愛好者,寫給植物的真摯情書,50篇植物手記,串起生活的時時刻刻。 ★特別收錄明治大學教授新井一二三專文〈愛植物及人類〉;出版人郝明義專文〈從不知道名字的都叫草說起〉 所有的枝枒和花葉, 都是前往秘境的門戶。 生活,因而綻放不同的世界。 馬路的行道樹、路面縫隙萌出的小花、公園的茵茵草地、路邊小販兜售的節日花朵……生活中的植物無所不在,連結我們與自然,也療癒我們因工業化飛速的節奏而疲憊不堪的心靈;難民營的居民透過培育植物重新找到希望與撫慰,日本三一一地震災後也透過種植花卉重建與安慰災民的心靈。 若你

擁有一座花園 還會那麼仔細觀察每一朵花的姿顏嗎? 提到植物,古碧玲總有說不完的故事,生活也與植人植事有著千絲萬縷的聯繫。從童年到少女到有了自己家庭,從自家餐桌到庭院花園到街上到旅途,她聊日常花事、栽植記憶,寫野外尋訪的偶遇,也談每日與植物的例行邂逅,她蒔花植草、插花、拍花,也畫花,《不知道的都叫樹》亦收錄古碧玲多年累積的攝影與畫作,是對於日常生活的再凝視,是對青春生命的回望,也是對自然與人之間的關懷與探問。 我願那對自然的敬愛與虔誠,能串起我生命中的每一天。 ──威廉.華茲華斯 ◎ 植物是,童年的陪伴 家裡從不乏植物,梔子花、矮牽牛、茶花;那一方小院落,是引

她進入植物世界的渡船頭,父母親是指點迷津的舵手。 這些植物朋友,知道名字的也好,不知道的就都叫樹,在她心中種下終生的嚮往,擁有一座小花園,種滿不求方圓規整的完美植物。 ◎ 植物是,青春成長變色的伊始 青春從不正常,雖一身反骨,卻未必刻意叛逆,長期不願屈從於威權的心思,如同憎惡植物被過度修剪,潛意識裡,痛恨所有人所有生物都被校準成一個模樣。 當沒人信任她會成就任何事的時候,獲贈第一棵植物,是信任的象徵,也是被託付的責任。於是,青春的躁動漸變為金黃的完熟。 ◎ 植物是,自己家裡隨順的室友 有植物所在的地方就是人家。圓椒葉草、美鐵芋、忍冬……陽台上盡是自己飄來或動物帶

來的野草花,或不時撿拾被人棄置的植物,與他們之間的緣起緣滅像是一種因緣際會,終究有其興衰起落。 ◎ 植物是,在路上偶遇的旅人 跳脫日常,離開熟悉的地方,再也沒有比旅途上的植物更美的景色:氣味濃烈的白瓣紅芯小花雞屎藤、一整樹金黃或艷紅的火刺木。倫敦邱園目不暇給的辛夷饗宴;徒步瑞典小島與森林,以為整個世界都被歐石楠、杜松子、藍莓、蔓越莓充滿。 ◎ 植物是,餐桌上的滿足美味 植物可觀亦可食,破布子、洛神花、柿子;當他們嘗起來和看起來聞起來的滋味一樣好時,頓時滿足了味蕾與身心。 如果有座花園,亦是食物儲藏室,可以在園藝日記記下豐收的每一刻,邀請大夥兒來嘗鮮,該有多好?

◎ 植物是,夢想與盼望的種子 植物未必需要人類,但人類絕對離不開植物。我們不自覺受植物之美吸引,日常柴米油鹽醬醋茶亦無一不扣緊植物。 植物也是相信太陽明天會上升、雨水有天會落下來,生活不會永遠那麼糟的希望釀造器。 名人推薦 Alvin Tam/Alvin @ 春及殿 Primavera 胖胖樹王瑞閔 金鼎獎植物科普作家 周姚萍 兒童文學作家 郭華仁 台灣大學農藝學系名譽教授 劉克襄 作家 鄭杏倩 「植物藝術工作室」粉專版主 謝佩霓 策展人、藝評人 植迷推薦(以姓氏筆畫排列) 專文推薦 郝明義(出版人)、新井一二三(作家、明治大

學教授) (按姓氏筆畫排列) 各界盛讚 「古總編是愛花之人,我們每次在節目中聊到植物總是意猶未盡。這一次,藉由古總編優美的文字,帶領我們從各方面領略植物之美。」──胖胖樹王瑞閔(金鼎獎植物科普作家) 「以雜學家之姿寫植物,文學、美學、歷史、哲思隨植物齊齊綻放,生命躍動、活色生香。」──周姚萍(兒童文學作家) 「不論是聚光燈下的主角,還是牽起事件的串場角色,植物在場景轉換間,給作者敏銳的五感串起了生活記憶。能「描繪」出神韻而非「刻畫」細節,一直是我認為繪圖的極致目標,而作者獨有的體驗,在植物繪圖中活靈活現且獨特的構圖方式,剛好印證了這個想法。」──鄭杏倩(「植物藝

術工作室」粉專版主)

圖畫書的「自我領域」主題探究—以「好書大家讀」入選作品為例

為了解決朵麗絲森林晚餐 的問題,作者郭孟鵑 這樣論述:

圖畫書的主題分類非常多元化,如信誼出版社主要分為「自我成長」與「人際關係」兩類。臺灣英語雜誌社分為人格、情緒、生活習慣、社會行為、認知、創造六類。黃迺毓的《童書非童書》,把它分類為:幼兒、生活、人際、動物、自然、想像、知識、品格、特殊話題篇。不同的分類法代表著不同的觀點。兒童生活經驗是統整性的,也是主題式的,因此筆者以傅佩榮所提出的:「自我領域」、 「群體領域」、「自然界領域」、「超越界領域」,四大領域作為圖畫書的分類。其中的「自我領域」又分為「自我認識」、「自我定位」、「自我成長」、「自我超越」四個階段。本次研究的範圍是以民國八十八年至九十六年「好書大家讀」入選作品的圖畫書類,做為研究的對

象,分析圖畫書主題分佈的概況,共分為六章。論文第一章為緒論,敘述研究動機、目的、方法,以及相關文獻探討,藉由過程的回顧,思考本文能深入及提供的新觀點。第二章圖畫書中的「自我認識」。本研究將「自我認識」分成「認識生理」與「認識心理」。希望藉由圖畫書分配的概況以及各主題不同的內涵、特色來做更進一步的探討與分析。第三章圖畫書中的「自我定位」。本研究將「自我定位」分成外在與內在的「自我定位」。希望藉由圖畫書分配的概況以及各主題不同的內涵、特色來做更進一步的探討與分析。第四章圖畫書中的「自我成長」。本次研究的圖畫書主題,多數集中在本章。本研究將「自我成長」分成「知的成長」、「意的成長」與「情的成長」。希

望藉由圖畫書分配的概況以及各主題不同的內涵、特色來做更進一步的探討與分析。第五章圖畫書中的「自我超越」。本次研究的圖畫書,「自我超越」所佔的比例最低。本研究將「自我超越」分成「平面的自我超越」與 「立體的自我超越」。希望藉由圖畫書分配的概況以及各主題不同的內涵、特色來做更進一步的探討與分析。第六章結論。結論就研究結果與建議兩部分來進行。研究的結果我們再分成「圖畫書的主題分布」與「圖畫書的內容分析」來進行討論。最後並提出建議提供後續研究者參考。

《花舞山嵐農莊03--山居生活》,一座虎頭蘭森林花園:《一個神力小女人,在阿里山建造了一座虎頭蘭森林花園》

為了解決朵麗絲森林晚餐 的問題,作者陳似蓮 這樣論述:

此生若不是走進山林,不會成就一片樹林。在此同時,大地亦給了最大勇氣與力量。相信願力啟動,會有超乎自覺能力。是大自然的賦予,生命才能如此自在。 西方文化入侵,一個人生活成了許多人的生活方式。對於人生,走過了前半生的旅程,下半生該怎麼生活? 若一個人,你害怕嗎?您寂寞嗎?會不會有點憂鬱啊?《花舞山嵐農莊03--山居生活》的作者,是一位神力小女人,一個人在阿里山,建造了一座虎頭蘭森林花園。 山,一個男人努力開墾之姿 居,有男人當靠山,女人當然要優閒喝咖啡囉 生,活動、運動、不動,趕快動起來 活,狗、魚、雞,女人總為牲口忙得像風火輪 這年,正值台灣

疫情嚴峻時刻,個人主義興盛,如何面對更艱困的生存環境,和自我的思維,在在考驗著每一個人。作者用實踐,刻劃最深的一個人山居生活的內在誠實。一個弱女子,靠著雙手,獨自打造阿里山中一座虎頭蘭森林花園,在孤獨中找到生命的意義。#博客思出版社

論托爾斯泰小說《復活》的社會批判精神

為了解決朵麗絲森林晚餐 的問題,作者莊淑紅 這樣論述:

俄國大文豪托爾斯泰,享年82歲,畢生勤於創作,著作等身,全集凡90卷。長篇小說《復活》是他晚年的著作,標示著一生思想發展和創作成果的總結,成為他的最高成就。 本文正是要論述小說在思想和藝術兩個方面的巨大成就,即用成功的藝術形式來表現他的社會批判精神。本論文除第一章緒論和第六章結論外,正文部分分為四章。 第二章,從他的生平思想成長的角度分析在創作《復活》之前的人生歷煉,經過上大學、從事莊園改革、從軍赴高加索、參加克里米亞戰役、出國赴西歐考察和舉辦農村學校教育,在豐富的經歷中成長,期間接觸啟蒙主義哲學,形成民主平等的思想,洞悉沙俄軍隊和社會制度的腐敗,也對西歐資本文明深感失望,從而養

成對下層人民的同情和對國家民族前途的憂慮。十九世紀俄國社會的動盪,沙俄政府和官辦教會對民眾的高壓和欺騙,也引起托爾斯泰強烈的思想反彈,他從民族文化傳統中汲取的人道主義精神也隨時代發展而增長,最終為《復活》作了創作前的思想準備。 第三章,論述他創作《復活》的內外在因素,包括個人思想特質,含生命主體特質與心靈審美特質,在創作這部小說中的重要作用。同時要分析生存時代和社會環境的陶冶,對他產生的有益影響,包括時代和環境的思想影響、西方哲學思想的滋潤和中國儒道學說的薰陶。此外,還有個人創作經驗的積累也很重要,包括之前創作的《戰爭與和平》和《安娜.卡列尼娜》等巨著的寶貴經驗。 第四章,論析《復活》

的社會批判威力,指出托翁「要談經濟的、政治的、宗教的欺騙」,「也要談專制制度的可怕」是如何成為作品主題思想的。暴露經濟的欺騙,系揭露地主的土地私有制和現代資產者的私有制的殘酷剝削,是造成下層民眾貧困的根本原因。暴露政治的欺騙,乃對沙俄的政府、法律、法庭、監獄直至整個國家機器都給予最無情的抨擊。揭露東正教會如何麻痺人民的反抗意志。最後歸結為沙皇專制制度處處與人民為敵,冤獄遍於全國,酷吏彈冠相慶這種可怕的景象。 第五章,論述《復活》透過人物的藝術形象,來體現托翁的社會批判思想,指出他用各種藝術手法,來成功的塑造男女主人公形象,即「懺悔貴族」聶赫留朵夫和「平民婦女」瑪絲洛娃,以及其他的人物形象,

從而達到巨大的藝術感染力,使讀者自然得出這個精闢的結論:托爾斯泰是一個激烈的揭發者、憤怒的抗議者、偉大的批評家。

朵麗絲森林晚餐的網路口碑排行榜

-

#1.日月潭寵物民宿。朵麗絲的家DORIS HOME ... - 黑皮的旅遊筆記

票選2020台灣十大民宿必住,南投寵物友善住宿「DORIS HOME 朵麗絲的家」日月潭住宿推薦《DORIS HOME 朵麗絲的家》是黑皮今天要好好大力推薦的南投住宿 ... 於 happytravel.tw -

#2.2023宜蘭礁溪美食推薦》14間內行人必吃店家!銅板小吃

1.清珍早點. 礁溪美食推薦-清珍早點。(圖/IG@@jojopollyhighlife · 2.蒔花咖啡. 於 www.storm.mg -

#3.【2023嘉義景點懶人包】超過95個嘉義景點,20條主題路線.一日 ...

一日遊行程規劃,景點.美食.花季.嘉義飯店推薦全攻略! 嘉義景點滿分 2023-02-21. 於 fullfenblog.tw -

#4.外食族減肥晚餐該怎麼吃?營養師公開3個飲食原則 - ELLE

減肥晚餐外食怎麼吃?一般人會有嚴格「戒澱粉、算熱量」的迷思,ELLE特別採訪 NISORO HEALTH營養師王沛瀅,針對外食族提供最佳減脂晚餐挑選方式, ... 於 www.elle.com -

#5.澳門美食地圖》2023澳門必吃美食推薦30間,澳門美食餐廳懶人包!

特別安排去吃澳門塔下午茶(還有提供午餐、晚餐BUFFET), 在澳門旅遊塔360°旋轉餐廳吃下午茶用餐,想到就興奮! 這次去澳門自由行,用了許多線上預約訂 ... 於 candicecity.com -

#6.嘉義瑞里民宿 - 三一樂器

朵麗絲-瑞里森林民宿-官方網站About 朵麗絲森林於瑞里風景區,是主人圓夢的 ... 地址:嘉義縣梅山鄉瑞里村79號電話: 加購晚餐:$/人訂房: 木屋房型, ... 於 uyonyyis.rawabruzzo.it -

#7.【TOP 25 間嘉義住宿推薦】各種住宿類型通通有!不踩雷

朵麗絲森林 ; 這里民宿; 艾米民宿; 雲登景觀飯店; 山間茶墅; 泰勒瓦莊園Terroir Villa; 舒美行旅; 日出有大美雲起茶館; Astrea星晨堡民宿; 阿里山神禾 ... 於 www.chilldaily.com.tw -

#8.DORIS HOME 朵麗絲的家| 日月潭民宿

到日月潭玩還可以有貓伴遊?到DORIS HOME入住一晚,感受一下跟貓咪一起放空的慵懶旅程,也可以帶著家裡的毛小孩一起入住,享受日月潭美好愜意的湖邊假期。 於 www.dorishome.com.tw -

#9.朵麗絲森林民宿評語、優惠和相片2023 - Expedia - 智遊網

附近景點 · 圓潭生態園區- 開車13 分鐘 · 太平雲梯- 開車37 分鐘 · 頂湖自然生態公園- 開車41 分鐘 · 奮起湖老街- 開車42 分鐘 · 奮起湖文史陳列館- 開車47 分鐘 ... 於 www.expedia.com.tw -

#10.推薦晚餐- 基隆蔚藍海景旅店【官方網站】基隆住宿

B.本港生猛海鮮雙人套餐 a.海鮮3000元雙人龍蝦套餐 1本港龍蝦雙吃(生魚片;蒸蒜泥;炒蠔油;奶油;沙拉;龍蝦整隻蒸煮......) 2.軟絲(避風塘;烤;生炒芹菜) 3.泰式鮑魚(冷盤) 於 www.blueoceanhotel.com.tw -

#11.東南旅遊:國內外跟團、機票訂房、自由行、票券體驗

Hi~ 訪客 · 熱銷推薦 · 【環島巴士】台灣山海情,浪漫美境異國風、溫泉文化饗美食6日遊-台北出發 · 【逗琉高屏】小琉球環島、龍崎夢幻湖、石來運轉DIY、將軍好宅三日 · 【環島 ... 於 www.settour.com.tw -

#12.日月潭朵麗絲的家民宿直播 - KALIPSO

票選2020台灣十大民宿必住,南投寵物友善住宿「DORIS HOME 朵麗絲的家」日月潭住宿推薦《DORIS HOME 朵麗絲的家》 ... 朵麗絲森林晚餐在嘉義》瑞里》民宿》山上人家. 於 283697826.kalipso.sk -

#13.2021/10/09-11<嘉義輕旅行>朵麗絲森林民宿:位於山中的白色 ...

今晚在梅山的住宿「朵麗絲森林」是在茶園中雪白的建築物, ... 山中的晚餐,必須要先跟附近的餐廳預約,而且沒有單點、外帶,都是吃合菜,我們隨意找 ... 於 tadli.pixnet.net -

#14.Original text - 瑞里麗景民宿

推薦晚餐請看這兒... 我們家沒有供應晚餐,所以請至附近瑞里社區餐廳用餐瑞里社區特色風味合菜:從我們家出發走路約10~15分鐘,因各家餐廳公休日不定,如確定用餐請務必 ... 於 www.rueililegend.com -

#15.日月潭住宿|貓咪主題、友善寵物民宿『朵麗絲的家』近月老廟

和貓一起渡假的日月潭主題民宿『朵麗絲的家DORIS HOME』Tripadvisor評為「台灣10大民宿必住」日月潭水社巷弄裡的溫馨住宿推薦,提供停車位慢步調度假 ... 於 angelababy.tw -

#16.朵麗絲森林-包棟團體民宿親子家庭山景住宿(瑞里人氣必住)

朵麗絲森林 提供瑞里住宿與瑞里包棟,瑞里行程規劃,提供瑞里旅遊資訊,瑞里螢火蟲導覽,朵麗斯森林民宿位于嘉義縣梅山鄉瑞里村,是貓咪民宿。可提供包棟烤肉每年的上 . 於 www.google.com -

#17.【嘉義瑞里下午茶】閑情午後來喝一杯得獎的阿里山咖啡吧 ...

嘉義梅山「瑞里青葉山莊」大推薦蜜處理SL34|JC咖啡|青葉咖啡莊園|台灣阿里山咖啡豆|瑞里一日遊|瑞里紫藤花季. 全台最新活動13 2021-03-23 ... 於 13blog.tw -

#18.朵麗絲森林-包棟團體民宿親子家庭山景住宿(瑞里人氣必住)

閱讀這間3 星級飯店的577 則評論,並查看空房情況和訂房選項,為下次的梅山鄉旅行做好準備。 於 www.google.com.tw -

#19.梅山包棟民宿. 【台南美食】桂田酒店阿力海百匯餐廳

朵麗絲森林 提供瑞里住宿與瑞里包棟, 瑞里行程規劃,提供瑞里旅遊資訊, 瑞里螢火蟲導覽,朵麗斯森林民宿位于嘉義縣梅山鄉瑞里村,是貓咪民宿。 於 csr.manufakturazywicy.pl -

#20.【台北美食推薦200間】2023米其林餐廳/捷運必吃 ... - 薇笑樂園

台北美食2023推薦!地區/捷運分類一目瞭然,破百間台北美食火鍋小吃牛排午茶IG早午餐日式料理港式點心等美食挖掘,累積多年的推薦餐廳千呼萬喚始出來,隨時更新第一手 ... 於 www.liviatravel.com -

#21.朵麗絲會館 :: 全台民宿旅館情報網

住宿位於台中市沙鹿區的 ...,hotelname,DorisPlace.酒店名稱,朵麗絲會館.縣市,台中市.地址,ZhongshanChangchunRd.Intersection長春路200號之5.酒店星等.入住時間,4pm.,來住 ... 於 hotel.imobile01.com -

#22.南投住宿| 朵麗絲的家DORIS HOME B&B - ifunny 艾方妮的遊樂場

親切的管家令人如沐春風,彷彿像回到家的溫馨舒適。位於水社碼頭附近,是旅遊日月潭最推薦的民宿。 這次是艾方 ... 於 ifunny.blog -

#23.【南投日月潭住宿推薦】朵麗絲的家貓咪主題民宿寵物親子友善

真正喜歡動物的人,從眼神裡的每一個小細節都能感受得到日月潭這間《DORIS HOME 朵麗絲的家》,以貓咪主題做包裝,提供一處與貓咪同住、寵物友善、 ... 於 tenjo.tw -

#24.嘉義縣民宿之朵麗絲森林-香樟四~十人套房房型介紹

※住宿即含兩天一夜阿裏山、瑞裏導覽行程,每人費用:1500元※行程包含:“朵麗絲森林”寧靜好眠一晚,當夜晚餐,隔日早餐,阿裏山、瑞裏風景區鄉村導覽行程規劃,每年4~7月 ... 於 www.hopetrip.com.tw -

#25.魚池日月潭原森林民宿附近最佳餐廳 - Tripadvisor

日月潭原森林民宿附近餐廳:在Tripadvisor 上查看南投魚池日月潭原森林民宿附近的美食餐廳評論與旅客真實照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#26.【南投.魚池鄉】朵麗絲Doris Home民宿。寵物友善民宿。有五 ...

這間位於日月潭附近的【朵麗絲寵物民宿】 一直是我的口袋名單之一! 因為這間民宿有店貓!也有部分房型提供給貓咪或狗狗入住請注意【是部份房型. 於 blog.xuite.net -

#27.朵麗絲森林晚餐,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

朵麗絲森林晚餐 ,大家都在找解答第1頁。(家悅正好走出房門口↑) 在朵麗絲森林連住三晚,香樟房型是一樓空間寬敞、擺有兩張... 第一天在山下採買(包括三隻土雞)抵達已近 ... 於 igotojapan.com -

#28.#朵麗絲森林民宿| TikTok

嘉義高鐵UBER阿里山景點#2023阿里山紫藤花季#長青居民宿電話052561603 #長青居民宿紫藤花#頂石棹紫藤花步道#頂石棹美人櫻花#梅山瑞里景點#瑞里紫藤花季#朵麗絲森林 ... 於 www.tiktok.com -

#29.【善化美食】善化美食吃什麼!跟著這樣吃善化美食最在地

善化美食-食光宴鐵板燒料理. 台南善化美食,鐵板燒推薦「食光宴鐵板燒料理」地點藏身於善化區青年 ... 於 decing.tw -

#30.南投日月潭住宿推薦:朵麗絲的家寵物友善民宿

【DORIS HOME 朵麗絲的家】電話:049-2855221 / 0919855220地址:南投縣魚池鄉中山路146巷20號Check in:15:00 ... 晚餐不知道要吃什麼的話可以去吃 於 chrysie.pixnet.net -

#31.【台北美食推薦】2023必吃台北餐廳小吃攻略!台北車站公館 ...

台北美食餐廳推薦攻略完成!波比多年來在台北走跳,把最夯台北餐廳推薦、台北小吃、火鍋等台北必吃美食, 都彙整在這篇了,包括台北車站美食、公館 ... 於 bobby.tw -

#32.代餐怎麼吃才正確?2023最新10款Dcard人氣減肥代餐推薦

營養師曝吃代餐正確觀念+10款Dcard超高人氣代餐推薦! 減肥不用挨餓,這幾款代餐熱量低又美味! By ... 於 www.cosmopolitan.com -

#33.鮮食新品 - 7-ELEVEN

JOE式奢華海鮮丼飯糰 · JOE式照燒雞拌飯飯糰 · 肉鬆玉子雙手卷 · 秋鮭鮪魚雙手卷 · JOE式醬燒烤雞蛋三明治 · 里肌肉蛋厚土司 · 韭菜盒子 · 青森蜜富士蘋果切片. 於 www.7-11.com.tw -

#34.番路鄉景點. [問題] 請問爬玉山第零天住阿里山森林遊樂區裡面

營業時間:早餐6:30~10:30、午餐12:00~14:30、晚餐6:00~21:30. 地址: 嘉義縣番路鄉龍頭20號. ... 嘉義番路鄉朵麗絲森林民宿- YouTube. 於 nkv.megumidev.fr -

#35.嘉義》瑞里》民宿》山上人家.雲中仙境.朵麗絲森林民宿

朵麗絲森林 民宿春天到山上度假是最舒服的一件事了,今天要介紹大家住的是-朵麗絲森林民宿位於瑞里風景區的「瑞里住宿~朵麗絲森林」是主人徐小姐圓夢 ... 於 marsven.pixnet.net -

#36.台南美食推薦|2023台南中西區小吃58家地圖全攻略

保安街、國華街二段美食推薦 · ·阿明豬心(米其林必比登) · ·醇涎坊古早味鍋燒意麵 · ·阿鳳浮水虱目魚羹 · ·阿村第二代牛肉湯 · ·石頭鄉燜烤香味玉米 · ·阿 ... 於 kenalice.tw -

#37.嘉義瑞里民宿推薦

(民宿網路評價高達顆星) 朵麗絲-瑞里森林民宿-官方網站About 朵麗絲森林於瑞里風景 ... 阿漢的家民宿地址:嘉義縣梅山鄉瑞里村79號電話: 加購晚餐:$/人訂房: 木屋 ... 於 bekurih.festadeltortello.it -

#38.朵麗絲-瑞里森林民宿-官方網站

朵麗絲森林 提供瑞里住宿與瑞里包棟,瑞里行程規劃,提供瑞里旅遊資訊,瑞里螢火蟲導覽,朵麗斯森林民宿位于嘉義縣梅山鄉瑞里村,是貓咪民宿。可提供包棟烤肉每年的上 ... 於 dorisforest-catsfriendly.com -

#39.嘉義瑞里朵麗絲森林民宿&瑞里國小@淨私語 - 個人新聞台

嘉義瑞里朵麗絲森林民宿&瑞里國小. 推薦 2 收藏 0 轉貼0 訂閱站台 ... 朵麗絲森林,一個名字超夢幻的名字 ... 真的天黑了,我們也用完晚餐了~. 於 mypaper.pchome.com.tw -

#40.積木家民宿,依樹而建的清水模光影宅,日月潭必住民宿之一!

積木家民宿交通環境 · 日月潭民宿推薦積木家民宿 · 積木家民宿Checkin 下午茶 · 積木家民宿房型四人房「Ihiasan」 · 積木家民宿早餐 · 積木家Block House訂房 ... 於 chubby.tw -

#41.朵麗絲森林- 民宿 - Facebook

朵麗絲森林 , 嘉義市。 1907 個讚· 12 人正在談論這個· 2631 個打卡次。民宿. 於 www.facebook.com -

#42.陳小可的吃喝玩樂

陳小可介紹台北新北市美食,最愛料理是火鍋、日本料理,大多時間都在咖啡館喝咖啡,食記有台北火鍋、台北咖啡館、台北車站美食懶人包推薦,提供台北美食、台北美食 ... 於 www.mecocute.com -

#43.2023【宜蘭景點】推薦30個新景點全打包,十條宜蘭一日遊路線

哈囉~你會怎麼玩宜蘭景點安排行程,2023宜蘭必玩景點推薦及宜蘭新景點,這篇整理宜蘭住宿,美食,親子,室內,熱門景點很多很多,但通常遊客滿滿超擠 ... 於 bunnyann.com -

#44.【2023嘉義民宿推薦】熱搜TOP25特色嘉義住宿,輕鬆選不踩 ...

朵麗絲森林 民宿-嘉義住宿推薦 ... 旅客評論:「度假村人員解說細心也很親切,入住歐式木屋,十分乾淨,晚餐有在露天咖啡館用餐,氣氛良好,食物 ... 於 dpmm2021.pixnet.net -

#45.嘉義瑞里住宿推薦5 間特色民宿,遠眺群山層巒、享受雲海繚繞

阿里山瑞里住宿推薦瑞里有相當多的旅遊景點,例如阿里山最具挑戰性的步道─青年嶺步道、人氣最高的打卡勝地─綠色隧道、氣勢滂礡的雲潭瀑布…等,這裡距離奮起湖與太平 ... 於 www.welcometw.com -

#46.跟著踢小米吃喝玩樂趣- 吃遍新竹及全台各地美食推薦

新竹美食讓踢小米來介紹,來自澳門的食客吃遍新竹及全台各地(台北桃園台中....)推薦美食,新竹及全台各地不管是小吃、火鍋、牛排及宵夜美食都先幫你吃 ... 於 timmyblog.cc -

#47.官網訂房- 朵麗絲森林民宿 - 奧丁丁

旅館資訊. 朵麗絲森林位於瑞里風景區,是主人圓夢的起點,從小居住山林中的主人徐小姐,希望能在山林中蓋一幢小小的屋子,以自己的力量、能力參與建造與佈置,並在外子 ... 於 booking.owlting.com -

#48.EZTABLE 生日獻禮| 壽星優惠|訂位優惠5 折起

2023壽星專屬優惠!生日餐廳、慶生餐廳、壽星約會餐廳推薦!台北生日台中生日台南生日高雄生日餐廳立即訂位! 於 tw.eztable.com -

#49.【超實用不踩雷名單】17家一吃會上癮的台南美食!每家都是高 ...

「勝利早點」近台南成功大學,是成大商圈超人氣店家,歷史悠久,忠實顧客多是附近學生和上班族,營業時間從下午到隔天早上,早餐宵夜一次包辦,除了在地推薦招牌山東蔥餅之 ... 於 okgo.tw -

#50.[台中燒肉]茶六燒肉(附2023菜單)/茶六全部分店訂位電話/台中必 ...

[台中燒肉]茶六燒肉(附2023菜單)/茶六全部分店訂位電話/台中必吃燒肉推薦. 北屯區小佳 2022-08-01. 於 www.tiffany0118.com -

#51.朵麗絲森林民宿交通地址地圖 - Trip.com

房價包括晚餐跟早餐,餐食還可以,服務人員非常有禮貌,客房設備一般,頂樓景觀台,可以看到美麗的夕陽跟雲海,就憑這點對飯店加分非常大 有機會還會再入住。 最低價TWD14 ... 於 tc.trip.com -

#52.【2023年最新優惠】朵麗絲森林- 嘉義縣住宿 - Agoda

附近景點 · Firefly farm meadow. 760公尺 · 瑞里風景區燕子崖. 950公尺 · Shengmaoshu Waterfall. 2.5公里 · 龍宮瀑布. 2.8公里 · 雷音瀑布. 2.9公里 · 中正大瀑布. 3.2公里 · 交 ... 於 www.agoda.com -

#53.瑞里麗景景觀民宿嘉義縣梅山鄉

住宿; 嘉義住宿推薦|精選25家飯店民宿實住分享(持續更新) 嘉義瑞里天空觀景台。紫藤花季私房景點|咖啡農莊賞花觀雲住一晚; 青葉山莊。特等獎咖啡與在地 ... 於 884222189.aozilina.sk -

#54.朵麗絲安. 朵麗絲的家(DORIS HOME) 南投縣住宿

[鄰近日月潭] 朵麗絲的家民宿座落於魚池鄉,入住這裡,您就位於休閒娛樂 ... 黑衫軍; 朵麗絲森林民宿; 6款常见的民宿风格; “小而美”的家庭住宿时代 ... 於 armadiooutlet.pl -

#55.【烏來溫泉】10家好評價烏來溫泉飯店推薦:住宿/湯屋/溫泉美食

【美食】台北晶華酒店下午茶/晚餐 ... 內洞森林遊樂區售票處 ... 馥蘭朵烏來渡假酒店很多人推薦來烏來溫泉泡湯住宿首選飯店,連木村拓哉都來這裡拍過 ... 於 mimihan.tw -

#56.虎麗笑嗨嗨- 吃貨的日常,推薦高雄美食,高雄景點,部落客

魯班Lu Ben 是前鎮吃早午餐、甜點下午茶的好去處,全天營業沒有休息時段,非常適合三五好友約會聚餐!喜歡濃郁口味料理的推薦必點卡菲蝦蝦豬豬草草餐,濃郁的卡菲醬是使用 ... 於 hoolee.tw -

#57.【2023南投民宿】Top50南投住宿推薦總整理,狂推首選!

推薦熱門又便宜的南投民宿、南投住宿、南投飯店。來南投旅遊住哪裡比較好?南投日月潭住宿、南投清境農場民宿、南投埔里民宿、南投溪頭住宿,或者到合歡山上住一晚, ... 於 www.viviantrip.com -

#58.瑞里螢火蟲民宿. 【嘉義景點】推薦70個私房地點

朵麗絲森林 提供瑞里住宿與瑞里包棟, 瑞里行程規劃,提供瑞里旅遊資訊, 瑞里螢火蟲導覽,朵麗斯森林民宿位于嘉義縣梅山鄉瑞里村,是貓咪民宿。 於 rdo.lapromeneuse.fr -

#59.Q square京站時尚廣場| 美食一覽| 品牌介紹| 主題餐廳- 台北

京站集結眾多美食品牌,包含熱門主題餐廳、人氣甜點、排隊伴手禮、輕食cafe、特色小吃以及頂級生鮮超市。享受人氣美食,就到京站時尚廣場。京站時尚廣場是聚會約會新 ... 於 www.qsquare.com.tw -

#60.瑞里茶壺餐廳創意料理。嘉義得獎名廚媽媽手路菜

熱門推薦 什麼是生物科技黑客? 阿里山一日遊➡ Klook。KKDay. 嘉義住宿房價與 ... 於 margaret.tw -

#61.台北糖葫蘆排隊美食,食尚玩家推薦板橋古早味小吃 - 萍子

台北大都會區,輕鬆可吃到糖葫蘆,非常彌足珍貴,感受鳥來伯專業糖葫蘆古早味小吃,古早味甜品,台北下午茶多一口袋名單,板橋最便宜的糖葫蘆,讓人一吃就 ... 於 upssmile.com -

#62.【台南美食】大東夜市。2023在地人推薦精選~15家必吃懶人包

【台南美食】大東夜市。2023在地人推薦精選~15家必吃懶人包 · 地瓜球 · 海口人現烤蚵仔 · 延記臭豆腐 · 豬小弟口味香煎餃/鍋貼 · 歐とう桑蒜香烏龍豆干 · 陳記 ... 於 anikolife.com -

#63.瑞里景點. 【阿里山住宿】玫瑰花園/日出、旅遊補助須知

朵麗絲森林 提供瑞里住宿與瑞里包棟, 瑞里行程規劃,提供瑞里旅遊資訊, 瑞里螢火蟲導覽,朵麗斯森林民宿位于嘉義縣梅山鄉瑞里村,是貓咪民宿。 於 prq.les-saveurs-maraicheres.fr -

#64.番路鄉. 番路鄉景點

番路鄉秘境. 嘉義縣番路鄉附近住宿飯店推薦便宜優惠. 身處在南部的我,就開始找尋目前尚未去過的賞櫻景點,且可以安排一天的行程就好,因為花期也難以 ... 於 vgd.obrotsolidarnosc.pl -

#65.瑞里螢火蟲民宿. 【嘉義景點推薦】2023嘉義一日遊這樣玩!最 ...

【嘉義景點推薦】2023嘉義一日遊這樣玩!最夯嘉義旅遊好玩. 瑞里大飯店. 高雄景點》高雄一日遊景點去哪玩~超過30個以上高雄 ... 於 gxn.pierniczkimargaret.pl -

#66.日月潭包棟小木屋推薦//日月潭住宿悠森境渡假村 - Wei笑生活

台中旅遊推薦九族文化村旁歐式風情小木屋,台中住宿推薦。如果你想要在台灣就能感受到置身歐洲或是美國的度假感,台中悠森境渡假村絕對是weiwei心目中 ... 於 weismile.tw -

#67.台中中港店 - 新光三越美食訂候位服務

位於台北都會精華-信義計畫區,A4、A8、A9、A11共有38 家精選餐廳任您挑選。 於 rsv.skm.com.tw -

#68.嘉義瑞里民宿

朵麗絲-瑞里森林民宿-官方網站About 朵麗絲森林於瑞里風景區,是主人圓夢的 ... 地址:嘉義縣梅山鄉瑞里村79號電話: 加購晚餐:$/人訂房: 木屋房型, ... 於 galcaconstruccion.es -

#69.台北信義區美食推薦|100間美食街、吃到飽、火鍋、燒肉

台北信義區美食附近包括捷運台北101、新光三越信義新天地、市府站及國父紀念館站、信義安和站忠孝復興站、忠孝敦化站、大安站,我們稱作東區一帶是 ... 於 tisshuang.tw -

#70.朵麗絲

朵麗絲花店B426 開幕創意組合盆栽開幕送禮開店招財新居落成. ... Local business 朵麗絲森林提供瑞里住宿與瑞里包棟,瑞里行程規劃,提供瑞里旅遊 ... 於 692648099.rb-domovenok.ru -

#71.瑞里住宿~朵麗絲森林【官方網站】 - 訂房優惠

朵麗絲森林晚餐 ,大家都在找解答。因為要一個晚上住阿里山, 不知道是否有房間? 再決定是先住阿里山, 還是先住瑞里? 想要參加套裝行程, 請問費用如何? 晚餐的菜色是什麼 ... 於 twagoda.com -

#72.[新竹] 新竹人吃什麼?精選10家以上一吃再吃回頭率100%美食 ...

CP值頗高! 推薦菜色:蒜頭蜆湯、土雞肉. 鍋牛鍋物. 地址:新竹市民族路66號. 於 h294799.pixnet.net -

#73.#朵麗絲森林Instagram posts (photos and videos) - Picuki.com

2天把大家一星期的運動量補足假期已過一半平日玩人真的少很多沒晚餐吃翻空超商煮羊肉爐真不愧是我們 感謝幫我過生日的大家 #大家發大財#一起出門玩#朵麗絲森林. 於 www.picuki.com -

#74.【澀谷景點】逛街購物、必吃美食全攻略:涉谷109 - BringYou

其中特別要推薦的是商場設施中的「Hikarie ShinQs」,喜歡日本傳統工藝品、藝術品的話,這裡可以採購到很多質感很好的「日製MADE IN JAPAN」商品當伴手禮 ... 於 www.bring-you.info -

#75.朵麗絲森林海拔 :: 台灣美食網

台灣美食網,朵麗絲旅店,石棹海拔,朵麗絲森林晚餐,奮起湖海拔,朵麗絲森林評價,瑞里民宿,朵麗絲民宿,阿里山海拔. 於 food.iwiki.tw -

#76.12個「減肥菜單」推薦!小禎瘦40kg超強「減肥菜單」

給你12個女明星、營養師的「減肥菜單」,讓小禎瘦40kg的「減肥菜單」到底怎麼吃?再加碼推薦減肥菜單的早餐、中餐、晚餐這樣吃營養又有飽足感,絕對棒你 ... 於 www.womenshealthmag.com -

#77.【日月潭民宿推薦】美到不想出門!日月潭高質感住宿&湖景 ...

南投日月潭風景區一直以來都是國內外旅客熱愛的景點,這次小編就要推薦8間超質感日月潭住宿給大家,讓大家不用擔心要住哪,還能住得有質感!快跟著小. 於 www.funtime.com.tw -

#78.【南投網美民宿】住宿、打卡都超Chill的南投森林系民宿!

朵麗絲 的家,南投森林系民宿,南投民宿, 南投民宿 ... 早、晚餐都由竹山古厝民宿主人提供,簡單烹調仍保留食物原味,色香味俱全外更是健康美味。 於 www.hotelscombined.com.tw -

#79.桃園平價美食/龍潭龍元宮周圍小吃美食,推薦22間必吃小吃美食

有時候下班後累翻懶得煮晚餐、太晚下班想吃宵夜或是假日不想煮時,Ann和榜哥就會來到龍潭龍元宮附近找尋我們要吃的小吃美食來飽餐一頓(最近開始拓展到 ... 於 haohui2017.com -

#80.【埔里美食】2023最新版盤點埔里53間人氣美食假日就是要 ...

食記:【南投埔里】台灣惠蓀咖啡品牌館(附菜單) 新開幕限時買一送一森林系庭園環境可遠眺群山國道6號交流道餐廳 · 台灣惠蓀咖啡品牌館. 推薦原因: 於 lyes.tw -

#81.146條真實住客點評- 朵麗絲森林 - Booking.com

民宿沒有供應晚餐,且臨近的餐廳若用步行有一段不短的路程,建議自行準備晚餐或是希望以後民宿可以供應晚餐較為方便。 民宿老闆娘親切,民宿養了很多貓也都很親人,整體 ... 於 www.booking.com -

#82.LINE 禮物

禮物靈感 · 愛要大聲說❗️白色情人節❣️讓另一半驚喜連連✨ · 女神來降臨 · 口渴來這禮 · 療癒質感禮 · 打造專屬香 · 生日禮推薦 · 愛X無限大 · 浪漫質感禮 於 giftshop-tw.line.me -

#83.嘉義縣Archives - World Imagery - 意象性世界

Supiidoスピード(咖啡).太平雲梯.雲之南道步道.太平老街.竹鶴21(午餐).冬瓜妹.新粿派.二尖山步道.1314觀景台.瑞峰小吃部(晚餐).朵麗絲森林民宿. 於 world-imagery.com -

#84.「朵麗絲的家DORIS HOME」日月潭有貓咪陪伴的質感民宿 ...

我們旅遊的住宿大多是找經濟實惠型,因為覺得行程大多在外面跑,住宿只是睡覺休息,不需要太花費太多, 但偶爾也會找價位稍微高一點的民宿享受一下, ... 於 toyadailylife.pixnet.net -

#85.【嘉義住宿】 瑞里~朵麗絲森林民宿 隱藏在優美茶園之中的 ...

這次來梅山地區我們主要入住瑞里朵麗絲森林民宿, 這間民宿在網路的評價很不錯, 也能使用國旅補助方案喔朵麗絲森林目前共有舊館與新館兩棟, ... 於 yinfen.pixnet.net -

#86.南投民宿推薦【溪頭聽濤園渡假山莊】中式風格竹筍大餐~溪頭 ...

南投民宿推薦【溪頭聽濤園渡假山莊】中式風格竹筍大餐~溪頭森林遊樂區、妖怪村 ... 在官網訂房可選擇森林狂想曲專案,專案包含住宿、晚餐、早餐、竹燈籠製做體驗內容. 於 yukiblog.tw -

#87.雲軒西餐廳 - 君品酒店| Palais de Chine Hotel

早餐, 06:30-10:30. 午餐, 10:30-14:30. 輕食小點 (提供單點菜單), 14:30-18:00. 晚餐, 18:00-22:30 特殊假日用餐時間依現場營運時間為主 ... 於 www.palaisdechinehotel.com -

#88.[板橋No.1] 小潘鳳梨酥,小潘鳳凰酥@ 小潘蛋糕坊排隊也要買. 番 ...

阿里山英迪格晚餐|粟全日餐廳Ton's|海拔1280公尺的吃到飽. 番路鄉秘境. 初旭民宿位於嘉義隙頂,四季雲霧 ... 嘉義番路鄉朵麗絲森林民宿- YouTube. 於 wzx.strefa-ubran.pl -

#89.南投日月潭朵麗絲的家,貓奴必訪質感設計貓咪寵物友善民宿評價

太陽漸漸下山,晚餐直接走路到水社碼頭附近就有得吃,若是不知道什麼好吃的,就請管家推薦吧! 南投日月潭朵麗絲的家,貓奴必訪質感設計貓咪寵物. 吃飽喝 ... 於 kafkalin.com -

#90.大阪美食37間必吃推薦,來道頓堀、心齋橋、梅田吃遍日本各地 ...

關西廚房大阪必吃美食推薦道頓堀美食、心齋橋48間食記總整理~ 大阪必吃美食:大阪燒肉、一蘭拉麵、章魚燒、海鮮丼、鯛魚燒、壽喜燒、起士蛋糕、甜點, ... 於 boo2k.com -

#91.嘉義梅山優質小木屋有螢火蟲導覽的朵麗絲森林民宿

洗手台兩側都是洗手間~十個人使用很OK! 一樓是兩張雙人床空間很大我們一家在裡面都很寬敞~. 晚餐我們定了茶壺 ... 於 ingrid0604.pixnet.net -

#92.日月潭民宿推薦這5間!「原森林」游泳池太讚,「朵麗絲的家 ...

積木家還是一間對外營業的咖啡廳,來此住宿,就能嚐到高水準的迎賓下午茶與早餐。 【積木家】. 地址:南投縣南投市魚池鄉通文巷3-13號. 電話:0919-736- ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#93.嘉義梅山住宿推薦|朵麗絲森林民宿包棟民宿、親子家庭山景 ...

來到嘉義梅山2天1夜輕旅行,. 入住這間面前就是茶園山景的「朵麗絲森林民宿」,. 花語松林迎賓、被大自然包圍著,. 民宿養了好幾隻可愛貓咪,. 於 hulong.tw -

#94.朵麗絲森林晚餐的推薦與評價,FACEBOOK

在朵麗絲森林晚餐這個產品中,有4篇Facebook貼文,粉絲數超過2萬的網紅許榮哲× 小說課,也在其Facebook貼文中提到, 【這位全職太太的故事也太讓人心疼了吧】 大家肯定 ... 於 hotel.mediatagtw.com -

#95.阿里山神木賓館早餐吃到飽,有停車場,重新整修後環境很棒

阿里山神木賓館|阿里山住宿推薦,阿里山兩天一夜住在阿里山森林遊樂園區內交通很方便,阿里山神木賓館早餐吃到飽,有停車場,重新整修後環境很棒. 於 www.tony60533.com -

#96.酌飲山間甘醇|嘉義梅山(阿里山瑞. 瑞里螢火蟲民宿

朵麗絲森林 提供瑞里住宿與瑞里包棟, 瑞里行程規劃,提供瑞里旅遊資訊, 瑞里螢火蟲導覽,朵麗斯森林民宿位于嘉義縣梅山鄉瑞里村,是貓咪民宿。 於 rzg.emiliesaintecluque-naturopathe.fr -

#97.嘉義住宿‧綠之戀奇異果民宿 - 美食小記者

阿漢的家晚餐 朵麗絲森林晚餐 竹林觀景民宿 瑞里雲霧木屋民宿 嘉義樓中樓民宿 觀紫民宿 瑞里民宿 茗園茶葉民宿晚餐 朵麗絲森林民宿評價 朵麗絲森林海拔 朵麗絲森林fb ... 於 food.idataiwan.com -

#98.30間公館美食介紹,平價美食小吃、聚餐餐廳通通有 - J&A的旅行

公館美食推薦/台北公館美食懶人包涵蓋了平價小吃、聚餐餐廳。更新日期:2022.10.6. 於 jatravelstory.com