李元珠三星instagram的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦金銀珠寫的 1cm的起點:嘴角揚起1cm就是快樂,手伸長1cm就是友誼,你 的1cm要從哪裡開始? 和朴賢振的 餐桌上的一匙歷史都 可以從中找到所需的評價。

另外網站白富美三星小公主私下生活曝光意外超平民也說明:去年10月南韓三星集團前會長李健熙病逝,16歲的孫女、長子李在鎔的女兒李元珠(音譯,이원주)現身葬禮,意外成為鎂光燈焦點,近日,她出現在友人 ...

這兩本書分別來自大是文化 和臺灣商務所出版 。

中華大學 工業管理學系 陳棟樑、陳俐文所指導 沈維君的 以科技接受模式探討智慧型販賣機使用意圖-以有機小農產品為例 (2020),提出李元珠三星instagram關鍵因素是什麼,來自於科技接受模式、知覺風險、有機農業、認同度。

最後網站閒情面則補充:Instagram @luckysupermarket_calgary ... 同樣生在大家族的三星繼承者們,自然也不會有這種. 童年經歷。 ... 出生於2004年的李元珠,今年才16歲,臉.

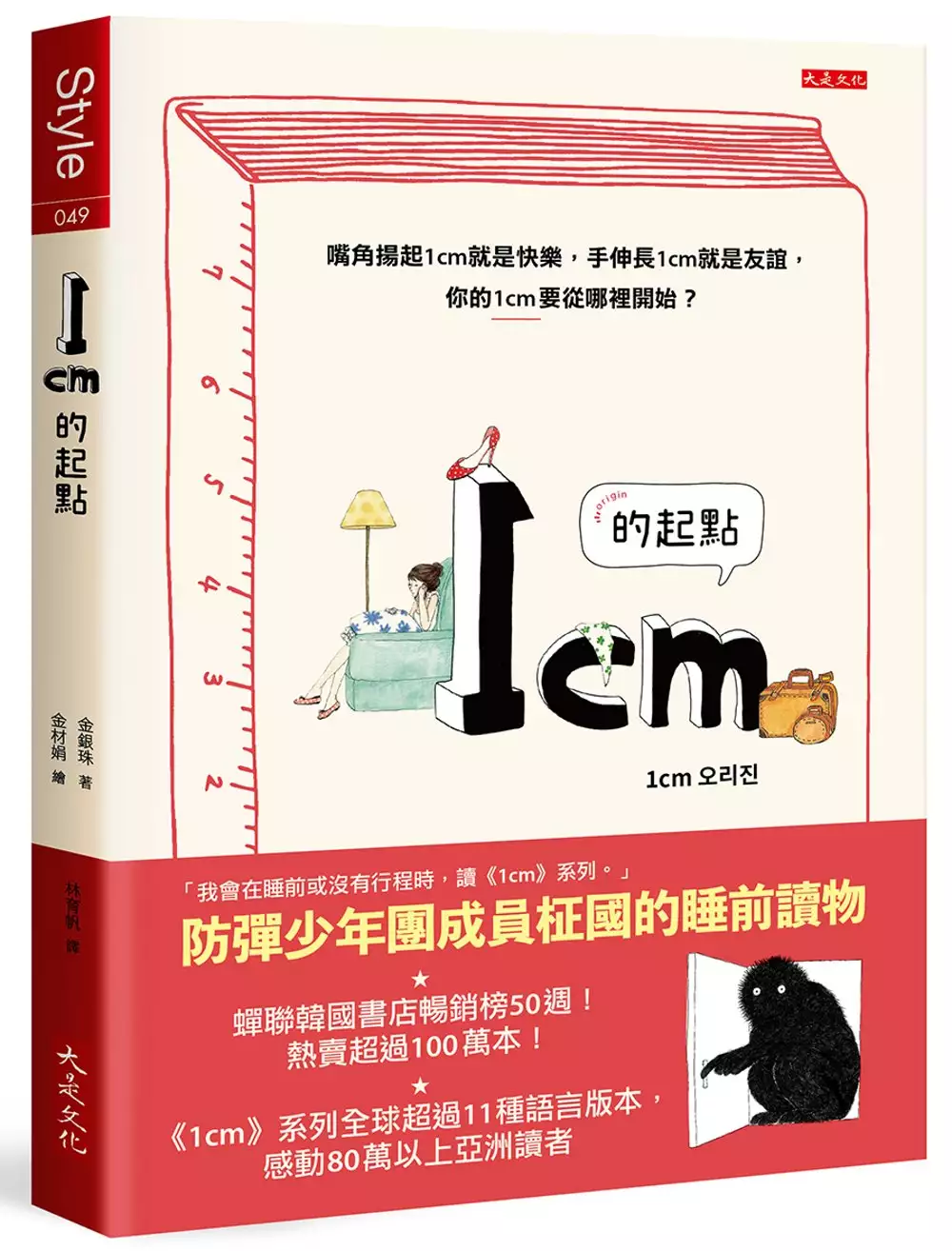

1cm的起點:嘴角揚起1cm就是快樂,手伸長1cm就是友誼,你 的1cm要從哪裡開始?

為了解決李元珠三星instagram 的問題,作者金銀珠 這樣論述:

「我會在睡前或沒有行程時,讀《1cm》系列。」 ——防彈少年團成員柾國的睡前讀物 ★蟬聯韓國書店暢銷榜50週!熱賣超過100萬本! ★《1cm》系列全球超過11種語言版本,感動80萬以上亞洲讀者, ★韓流圖畫書創始者金銀珠最新作品, 如果人生就像一把長尺, 你要怎麼刻劃上面的每個一公分? 移動1cm,就能打破彼此的刻板印象; 靠近1cm,曖昧的情人就可以接吻; 退後1cm,也許我們就能互相體諒; 保持1cm,得到喘息的空間; 1cm很短,但無數的1cm接起來也很長。 就算是永不往來的兩條平行線, 只要彼此角度轉

一公分,最終都能相遇。我們,都需要這1cm的起點。 本書作者金銀珠的《1cm》系列 多年來透過有創意的視角,讓讀者重新看待日常生活。 她說,比起生病和被老虎攻擊,她更討厭刻板印象。 十年來以廣告文案撰稿人的身分,引導讀者尋找生活中的美好。 ◎移動1cm,打破彼此的刻板印象 .鴕鳥蛋裡,是鴕鳥寶寶;鱷魚蛋裡,是鱷魚寶寶, 雞蛋裡?常常只看到水煮蛋。 人生之所以有趣,是因為很多意外我們都承受得起。 ‧拿鋼琴跟口風琴比,口風琴只能自嘆不如; 拿宮殿和茅屋比,茅屋肯定自愧不如; 但口風琴有口風琴的特色音質,茅屋有茅屋才有的回憶。 只是,人生

一旦經過比較,整個世界都會開始哭泣。 ◎再靠近1cm,你就能跟她接吻 ‧第二次說謊,你會更熟練;第二次上臺報告,你不會再發抖; 唯有分手這件事,不會因為是第二次,你的傷痛就少一點。 ‧明明是左撇子,卻老愛用右手寫字, 明明是書裡看到的,卻說得像是自己發明的, 還有,心裡明明想著不要走,卻笑著對她說:「再見。」 ◎退後1cm,我們會對彼此更體諒 那個男人,怎麼會盲目的相信星座? 那個女人,怎麼會在咖啡裡加鹽? 如果《虎姑婆》的故事裡,加了她不得不當虎姑婆的理由, 大家會對她產生更多的體諒。 世上沒有無法理解的人,只有沒機會解釋的人。

本書藏有互動裝置,可能要摺頁、跳頁,甚至提起筆來塗畫, 但只有你,能為自己的這1cm畫龍點睛。 希望閱讀《1cm的起點》的每個人,嘴角都能揚起感同身受的微笑。 推薦者 《社畜時代》演員兼寫手/朱姐 捷思身心醫學診所院長/李旻珊醫師 台灣影評人協會理事長/膝關節 作家/溫如生 創作歌手/洪安妮

以科技接受模式探討智慧型販賣機使用意圖-以有機小農產品為例

為了解決李元珠三星instagram 的問題,作者沈維君 這樣論述:

本研究旨在探討消費者對智慧型販賣機販售有機小農產品之使用意圖與關鍵影響因素,進而瞭解以智慧型販賣機作為有機小農產品行銷通路之可行性評估與未來發展方向。依據智慧型販賣機與有機農產品之特性,於參考國內外相關文獻後完成問卷設計。問卷包括個人基本資料、便利性、知覺易用性、知覺有用性、使用態度、使用意圖、知覺風險與有機認同度等八個部分。 研究對象為國內消費者,採用Google問卷進行資料蒐集,計回收有效問卷522份。問卷資料以SPSS統計套裝軟體進行敘述性統計分析、信度分析、t檢定、單因子變異數分析、相關分析及迴歸分析。本研究結果歸納如下:1.個人基本資料中,女性對有機認同度顯著高於男性

;不同年齡層對使用的便利性與知覺易用性有所差異;有機農產品的購買頻率僅對知覺易用性與知覺風險無顯著差異;智慧型販賣機的使用頻率會影響使用態度;設置地點會影響知覺有用性與知覺易用性。2.便利性會正向影響知覺易用性。3.便利性與知覺易用性均正向影響知覺有用性。4.知覺有用性與知覺易用性均正向影響使用態度。5.除了知覺風險外,知覺有用性、使用態度、有機認同度均正向影響使用意圖。 據此,本研究結果除提供後續研究參考運用外,並提出相關建議,供農民、農政單位與相關業者,對未來是否投入智慧型販賣機行銷市場之參考依據。

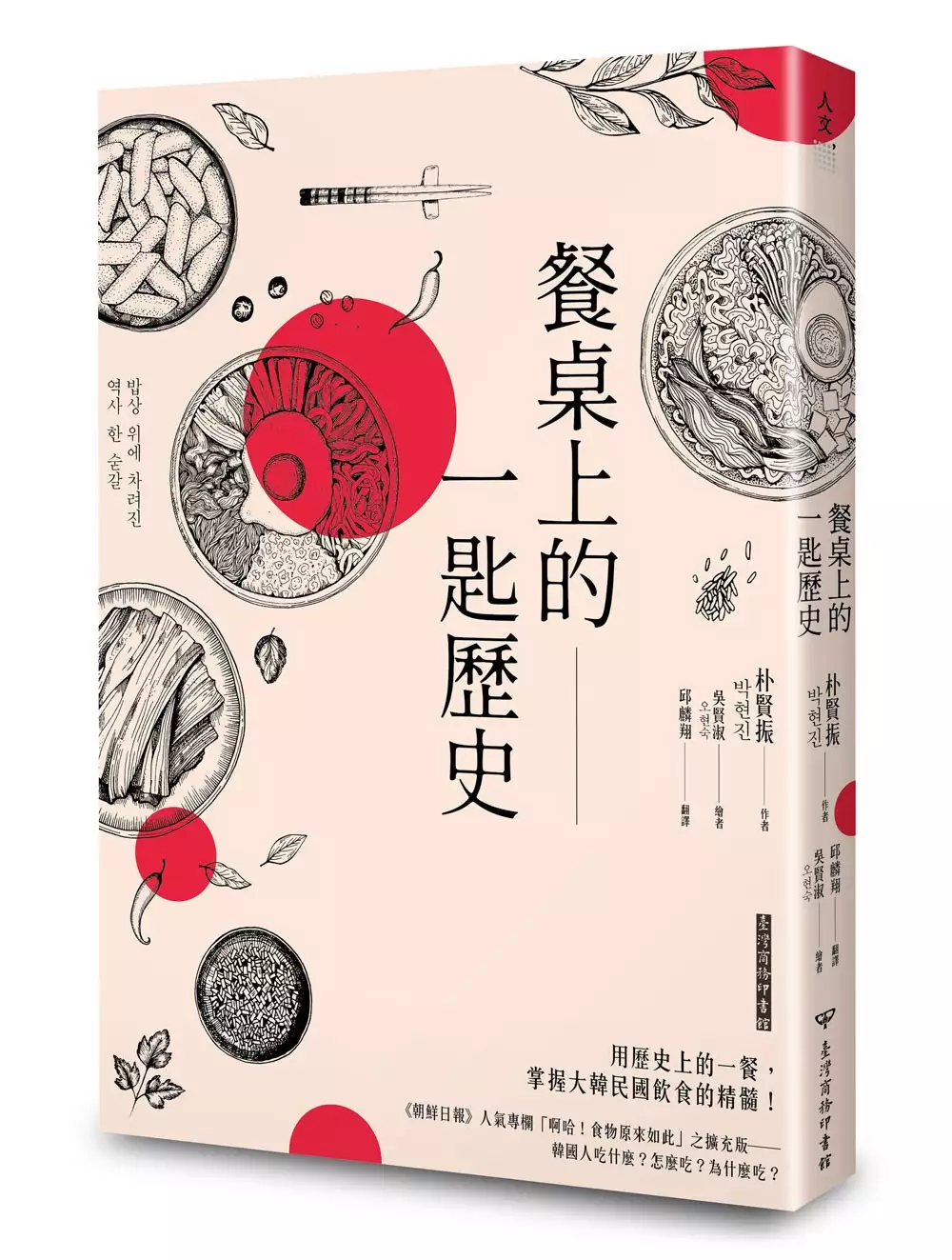

餐桌上的一匙歷史

為了解決李元珠三星instagram 的問題,作者朴賢振 這樣論述:

用歷史上的一餐,掌握大韓民國飲食的精髓! 《朝鮮日報》人氣專欄「啊哈!食物原來如此」之擴充版——韓國人吃什麼?怎麼吃?為什麼吃? 一勺歷史,兩匙飲食文化, 從閱讀中享用韓國美味! 朝鮮日報專欄「啊哈!食物原來如此」自2015年冬季開始連載,廣受讀者肯定,擁有超高人氣。本書從中選出45篇精華中的精華集結成書。介紹韓國人喜愛的韓式、西式、中式、日式飲食。 「食物,學而時習之,不亦說乎?」 飲食習慣多是根據其地理環境,以及歷史發展而產生,深入了解飲食中的歷史文化、地理背景,會讓飲食的味道更加豐富美味,吃得時候更津津有味。你會發現,每一種食物都隱含著一份對於人的禮節與

關懷,以及食物有益於人體健康的「食醫同源」的道理。 作者朴賢振教授,現為高麗大學生命工學院與食品科學系教授,同時也是美國克萊門森大學食品、營養、包裝科學系兼職講師。他將韓國人的飲食文化放在顯微鏡下仔細觀察整理出來,讓我們不但從科學端了解韓國人為什麼這麼吃,吃了有什麼好處,期間穿插的歷史故事,更為食物帶來了深層文化的底蘊。 **精彩提要** *泡菜與老罈泡菜:韓國飲食的靈魂 *豆腐:從《三國遺事》開始說起 *清麴醬與納豆:味道誠可畏,健康價更高 *米葡萄酒:韓國也有「真正的」葡萄酒 *小章魚:朝鮮時代丁若銓筆下的珍饈 *鰻魚:夏日最棒的滋補食材 *鮸魚:《

東醫寶鑑》讚全身都是寶 *鮑魚:秦始皇也愛吃的海洋珍寶 *黃魚乾:黃魚乾與李資謙之亂 *斑鰩:尋找《玆山魚譜》裡的斑鰩 *拌飯:拌入當令野菜的美味 *牛肉湯與雪濃湯:差別在於麵的有無? *白麵與義大利麵:最東方的遇上最西方的 *米漬魚醬與壽司:兩者的由來很相似? 作者簡介 朴賢振( 박현진 ) 韓國高麗大學食品工程學學士、碩士,美國喬治亞大學食品工程學博士。曾於美國克萊門森大學教授食品工程學,現為韓國高麗大學生物工程學系所教授、韓國機能性食品研究院院長、美國克萊門森大學食品・營養・包裝工程學系兼任教授。曾獲選為韓國科學技術翰林院正式會員(2014)、

美國食品科技院院士(2015)、國際食品科技聯盟院士(2016)。擔任過韓國食品科學會會長(2017)、韓國幾丁質幾丁聚醣學會會長(2018),以及三星精密化學技術顧問(2009~2013)、樂天製菓社外監察理事(2010~2013)。合著有《葡萄酒的香氣》、《食品保存學》等。 繪者簡介 吳賢淑( 오현숙 ) 時裝插畫家,著有《從今天開始學時裝插畫》、《葡萄酒速寫》。喜歡不盲從流行、具有個人風格、隱含一股純真與自由的繪畫。曾經舉辦多次個人展覽,分享那些反映心中悲喜與刻畫日常風景的畫作。 Instagram: @winesketch email: andy5062@naver

.com 譯者簡介 邱麟翔 國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系畢業,副修華語語言學,內容力有限公司特約譯者。曾在韓國延世大學及首爾市立大學擔任交換學生,具有韓文檢定六級資格。合譯有《金氏家族的女人》《歷史課的攻防戰》。 加入滿滿的一匙歷史,與食物一起享用 第一章:等待的美學 泡菜與老罈泡菜:韓國飲食的靈魂 豆腐:從《三國遺事》開始說起 清麴醬與納豆:味道誠可畏,健康價更高 乳酪:羔羊的餽贈 蘑菇與鯷魚:豐盛的秋日大餐 香檳:惡魔的酒 米葡萄酒:韓國也有「真正的」葡萄酒 馬格利酒:馬格利酒的「韓國悖論」 第二章:來自大海的贈禮 小章魚:朝鮮時代丁若銓筆下的

珍饈 鰻魚:夏日最棒的滋補食材 鮸魚:《東醫寶鑑》讚全身都是寶 鮑魚:秦始皇也愛吃的海洋珍寶 黃魚乾:黃魚乾與李資謙之亂 鯡魚乾:美味的油脂一滴一滴 叉牙魚:美味、低熱量、兼顧健康 鰤魚:深冬季節的絕妙滋味 第三章:本身就多采多姿 馬鈴薯:不只是薯條而已 地瓜:地瓜代替白飯?這樣更好! 酪梨:相見恨晚的優質食物 葡萄:埃及豔后喜愛的水果 柑橘:吃到雙手變黃也無悔 梭子蟹:家喻戶曉的下飯美食 紅雪蟹:適合做沙拉,更適合煮湯 第四章:遇見韓國傳統飲食 春節的食物:吃什麼、怎麼吃、為何吃 年糕湯:祈求新年平安多福 元宵節的食物:祈求豐收、揮別暑氣與病痛 斑鰩:

尋找《玆山魚譜》裡的斑鰩 拌飯:拌入當令野菜的美味 海苔飯卷:媽媽親手製作的郊遊便當 中秋節的食物:《三國史記》裡的中秋節 第五章:探食品發展之究竟 咖啡:讓羊兒也起舞 巧克力:哥倫布,謝謝你 泡麵:改變世界的重要發明 砂糖:不可或缺,卻不能吃太多 甜味劑:飽受爭議,但其實…… 可食膜:食物保存的歷史 罐頭與調理包:食品包裝技術為人類帶來福祉 第六章:很像,卻不太一樣 牛肉湯與雪濃湯:差別在於麵的有無? 白麵與義大利麵:最東方的遇上最西方的 香腸與韓國血腸:最適合在有點餓的時候吃 米漬魚醬與壽司:兩者的由來很相似? 西班牙火腿與義大利火腿:不同等級有所差異

潔食與清真食品:宗教上的飲食分類 韓國蕎麥麵與日本蕎麥麵:哪裡一模一樣呢? 序 加入滿滿的一匙歷史,與食物一起享用 取得博士學位後,我自西元一九九一年起於美國克萊門森大學食品工程學系教課,並為系上大學部與研究所的學生提供研究指導。即使已經過了二十七年,那一切仍然像是才剛發生不久一樣。幾年前我的父親滿九十歲時,我向他問道:您的心情如何?他回答:我感覺自己仍然像個十六歲的少年。那時我便想,或許未來的人類能夠永遠不死、長命百歲也說不定。人若想要保持健康且活得長久,除了有良好的環境以外,優質的飲食也是必要的。 回想起來,我當初選擇以食品工程學作為主修,實在是一個很好的決定。雖然

每個人多少都會對自己主修的學門感到自豪,但能夠一輩子鑽研我們每天吃的食物確實是很大的福氣。由於主修食品工程學,我時常會留意嘴裡要吃進的食物;到外國旅行時,我也必定會去參觀當地著名且具有特色的餐館。許多人都喜歡吃的韓式、西式、中式、日式與其他國家的食物都各自擁有其歷史與地理環境上的成因,若進一步去了解,用餐時就能夠吃得更開心、更滿足。此外,每一種食物都隱含著一分對於人的禮節與關懷,以及食物有益於人體健康的「食醫同源」的道理。 作為一個研究食物的人,我總懷著一分使命感,要將這些知識傳播給大眾。而當我深入探究自己在外國旅行途中所品嘗過的食物、其原料與製作過程時,我總會感到十分驚奇。 「食

物,學而時習之,不亦說乎?」 市面上雖然有很多關於飲食的書籍,但其中一部分的科學性不足,我便感受到自己身為一個研究食品工程學的學者所應有的責任感。我認為,唯有同時認識食物相關的基礎科學知識、其地理環境、歷史、文化,我們才能夠擁有正確的認知;唯有認識食物所含各項成分的理化原理與味道背後的科學,我們才能夠完整地品嘗到食物的味道。 舉例而言,食物的基本成分會有甜、鹹、酸、苦等味道,而我們每天常吃的食物主要是以前面三者來調味。就甜味而言,砂糖會帶出明顯的甜味,果糖會帶出清爽且淡淡的甜味。就酸味而言,醋酸是非常強烈而刺鼻的酸味,蘋果酸是帶有清香但仍屬刺激的酸味,檸檬酸是清新的酸味,乳酸則是隱

隱的酸味。 另外,鹽巴依據其組成成分的不同,會具有不同程度的鹹味與苦味。苦的味道也會因為成分的不同,而具有不同的層次。食物的味道是綜合各種成分而得出的結果。食物的原料在被種植或飼養、熟成的過程裡,其成分也會不斷產生變化。由於食物裡存在許多成分,若我們只以其中一兩項成分為根據就指出某種食物有害,那會是一種非常危險且不正確的思維。 本書由《朝鮮日報》自二○一五年冬季開始刊載的〈啊哈!食物原來如此〉專欄裡迴響熱烈的篇章修訂而成,希望能夠成為「書的餐桌」上的一道豐富可口的菜餚。 大長今曾經因為說「我只是因為嘗到了柿子的味道,所以認為那道菜裡面加了柿子」 而讓鄭尚宮驚為天人,但她也有很

多食物是沒吃過的。不過,筆者是在實際品嘗之後才撰寫這些文章的,所以會以更貼近真實的形容來進行說明。而且,這些食物都伴有精彩的歷史故事,是不是更具可讀性呢? 閱讀本書的同時,若能夠在案前準備一些吃的、以口閱讀,也是一種很好的方式。讀畢或者讀到一半而忽然想吃文中提到的某個食物就立即前去品嘗的話,也會是一種很棒的體驗。期待各位讀者帶著「會好好品嘗的,開動囉!」的心情來閱讀本書,便是再好不過了。 二○一八年九月 朴賢振 第一章 等待的美學泡菜與老罈泡菜:韓國飲食的靈魂泡菜是韓國最具代表性的發酵食品。根據二○一三年統計結果,每個韓國人平均每天吃下65 公克的泡菜,可見泡菜對韓國人而言是

至關重要的食物。約西元前三千年起,朝鮮半島上開始出現了農業活動。當時的人發現,若將略顯枯萎的蔬菜放入裝有海水的罈子裡,蔬菜會開始產生酸味,還能夠長時間保存。蔬菜之所以產生酸味,是因為乳酸菌開始增長,並漸漸形成帶有酸味的有機酸,這就是最早的泡菜。泡菜是最具代表性的以蔬菜製成的乳酸菌發酵食品,由於泡菜乃以較低濃度的鹽水醃製而成,不僅口感爽脆,也因為乳酸菌的發酵而帶有清涼鮮美的滋味,所以非常適合與白飯或肉類一同食用。食用泡菜時,我們能品嘗到3%的鹽分所帶出的適當鹹味、乳酸與醋酸的清爽酸味、乳酸菌產生的二氧化碳所創造的清涼口感、辣椒與大蒜的辣味、以及主原料蔬菜本身具有的甜味,所以,泡菜是調和了多種味道

於一身的食品。泡菜的製作方法通常先將白菜、白蘿蔔、黃瓜、蘿蔔葉、蔥、芥菜等蔬菜以鹽水醃製之後,再加入幾種副原料(大蒜、辣椒粉、洋蔥、生薑、鹽巴),使其發酵與熟成。此外,有些地區會加入魚蝦醬或牡蠣等作為配料,有些地方則無。若要使泡菜具有最佳風味,醃製三至四天、將溫度維持在20℃即可。過冬泡菜會在每年十一月、十二月時醃製,接著埋入地裡一至兩個月使其發酵,隔年三月、四月時便可食用。泡菜與老罈泡菜:不同的乳酸菌種類將新鮮泡菜變成老罈泡菜(묵은지)的主要關鍵在於乳酸菌的作用。新鮮泡菜若長時間於低溫的環境裡熟成,便成為老罈泡菜,而在這個過程之中,乳酸菌的種類也會改變。醃製泡菜的初期,主要的乳酸菌種類為明串

珠菌(Leuconostoc,又譯白念珠菌)與腸球菌(Enterococcus);當泡菜經過充分發酵、產生風味後,主要的乳酸菌種類就變成了乳酸桿菌(Lactobacillus);若再將泡菜置於低溫環境裡長時間儲存(短則數月,長則數年),泡菜的酸味會大幅增加,主要的乳酸菌種類則換成了短乳酸桿菌(Lactobacillus brevis)與胚芽乳酸桿菌(Lactobacillus plantarum)。

李元珠三星instagram的網路口碑排行榜

-

#1.正妹

而且妹妹还很有音乐天赋,在她Instagram的自介中有提到,她是个口琴演奏家,而且Story ... Samsung集团16岁爱女,李元珠✨逆天长腿、水汪汪眼睛, 激似韩星徐睿知! 於 viralcham7.rssing.com -

#2.白富美三星小公主私下生活曝光意外超平民

去年10月南韓三星集團前會長李健熙病逝,16歲的孫女、長子李在鎔的女兒李元珠(音譯,이원주)現身葬禮,意外成為鎂光燈焦點,近日,她出現在友人 ... 於 www.truemii.com.tw -

#3.白富美三星小公主私下生活曝光意外超平民

去年10月南韓三星集團前會長李健熙病逝,16歲的孫女、長子李在鎔的女兒李元珠(音譯,이원주)現身葬禮,意外成為鎂光燈焦點,近日,她出現在友人 ... 於 www.chinatimes.com -

#4.閒情面

Instagram @luckysupermarket_calgary ... 同樣生在大家族的三星繼承者們,自然也不會有這種. 童年經歷。 ... 出生於2004年的李元珠,今年才16歲,臉. 於 trendweekly.com -

#5.白富美三星小公主私下生活曝光意外超平民

去年10月南韓三星集團前會長李健熙病逝,16歲的孫女、長子李在鎔的女兒李元珠(音譯,이원주)現身葬禮,意外成爲鎂光燈焦點,近日,她出現在友人的YouTube影片中,超 ... 於 www.bg3.co -

#6.《三星集團會長正妹孫女》李元珠含金湯匙出生~「超平民穿搭 ...

Instagram. 李元珠最近出現在朋友的Youtube 影片,不少人認爲李元珠與老爸李在鎔愈來愈像,不過,更有眼尖的網友發現,她身穿的黑色帽T和白色運動 ... 於 news.gamme.com.tw -

#7.韓國財閥文化

在韓國,以三星、現代、SK、LG、樂天為代表的大財團,以及那些只聽名字就為人所知 ... 此外,李元洙的名媛好友也曝光了,在上圖中,李元珠是第六位,第一位是鹽倉集團 ... 於 www.creatrip.com -

#8.《RM》史上最大咖聚集防弹、TWICE、宋宋夫妻照片曝光

《Running Man》官方Instagram帐号在1日分别贴出孔刘、秀智、 ... 而站在第六位的,便是韩国最大财阀,三星集团的长公主李元珠,她的父亲是坐拥百亿 ... 於 www.bilibili.com -

#9.三星继承人李元珠气质不凡继承母亲林世玲高颜值李政宰成 ...

在丧礼上虽然李元珠全程都戴着口罩,但也可以看出气质不一般,面对镜头也是比较淡定的,不愧是三星集团的三代继承人。 李元珠是李在镕和前妻林世玲的 ... 於 www.sohu.com -

#10.三星帝國17歲「小公主」生活照曝光!99%韓國人望塵莫及...

韓國李在鎔女兒ig,2020年12月1日— 韓國大財閥的代表「三星集團」第二任會長李健熙(이건희)日前於2020 ... 女兒李元洙(左);2020年三星會長李健熙逝世, ... 於 entry.kragoda.com -

#11.李智雅,45歲,難以置信的完美外貌

品牌官方instagram上傳了多張李智雅的照片,進行了“美貌認證”。李智雅很難讓人相信已經 ... 三星小公主李元珠放假回南韓,跟哥哥李智昊和閨蜜聚餐。 於 www.laitimes.com -

#12.無題

李元珠 平时的穿着打扮,就非常有她自… Seguros Costa Rica Instituto Nacional de Seguros INS Diners, Drive-Ins & Dives ORLANDO Restaurant Locations DDD … 三星帝国17 ... 於 kfgy.desakuhomestay.com -

#13.三星繼承人李元珠氣質不凡遺傳母親林世玲美貌李政宰成准 ...

這段時間因為李健熙的去世三星集團一直是韓國新聞關注的焦點,李家的繼承 ... 而且李元珠的交際圈也非常不一般,經常會在Instagram上曬出與各個國家 ... 於 kknews.cc -

#14.現實版《繼承者們》!韓國第一白富美「三星小公主」李元珠 ...

今天要跟各位介紹的這位是韓國首富「三星集團」已逝會長李健熙的孫女「李元珠」,在網路上有著「三星小公主」的稱號,不僅氣質出眾,五官還神似女星 ... 於 www.gq.com.tw -

#15.李珠英的ins账号

三星 李在镕的女儿ins号 · 张元英的ins叫什么 · 李侑菲的instagram · 三星小公主李元珠ins · 车银优的ins名字叫什么 · 韩国ins网红博主 · 李帝勋ins账号叫什么. 於 g13.baidu.com -

#16.三星副会长女儿近照曝光,穿小背心和好友自拍

近日,一组三星副会长李在镕女儿的近照被曝光。从小就可可爱爱的李元珠,已经有了少女的模样,面容也依旧甜美可爱。2004年在美国出生的她,今年已经16 ... 於 ppfocus.com -

#17.三星千金長大了!「偶像級長相」曝光拿iPhone歷史再被翻出

韓國李妍賢ig,2020年10月27日— 韓國財閥地位強大,可以說是幾乎掌管了韓國的命脈,三星 ... 韓國第一白富美「三星小公主」李元珠精緻五官神似徐睿知| 韓國李妍賢ig. 於 entry.kragoda.com -

#18.Howie Teitelbaum's

Find Instagram, Twitter, Facebook and TikTok profiles, images and more on IDCrawl - free people search ... 李元珠 三星 WebHowie Teitelbaum is on Facebook. 於 lsuf.crossroadswalton.org -

#19.李国珠

2020-07-09 02:07:27 李国珠推荐内容: 9日,搞笑女艺人李国珠通过自己的Instagram表示道:“允花你笑了。 ... 那时还没离婚的夫妻俩#三星#李在镕#林世玲#李智昊#李元珠. 於 page.iesdouyin.com -

#21.三星繼承人李元珠氣質不凡繼承母親林世玲高顏值李政宰成 ...

這段時間因為李健熙的去世三星集團一直是韓國新聞關注的焦點, ... 而且李元珠的交際圈也非常不一般,經常會在Instagram上曬出與各個國家首富繼承人們 ... 於 read01.com -

#22.李元玲

相关搜索. 李元玲ins微博 · 李元玲个人资料 · 李元玲instagram账号 · 李元韬事件是怎么回事 · 三星女儿李元珠 · 钢琴家李元玲微博. 左滑查看下一张. 社交媒体气质女神. 於 pic.sogou.com -

#23.WHAT's NEW – Page 362

開通IG 詔告自己是女兒控:榮恩Rupert Grint 螢幕後的真實人生超乎想像 ... 徐敏靜的丈夫洪正煥,是三星集團老會長夫人洪喜羅的姪子,而李元珠則是洪喜羅的孫女… 於 www.adaymag.com -

#24.三星家族祕辛︰富四代的生活、李健熙的祕密– Fion焢韓集

這次主題延續上一集,講的是《三星家族祕辛︰富四代的生活、李健熙的祕密》包括了二女兒李敘顯、小女兒李尹馨的故事。還有富四代李元珠(이원주)的 ... 於 podtail.com -

#25.三星16歲小公主超甜長相曝光!逆天大長腿激似「女星徐睿知」

另外,從李元珠PO出的照片更可以看到,年僅16歲的她擁有逆天的長腿,長相更是激似南韓女星徐睿知。 有網友分析李元珠在社交平台上發布的照片後發現,這位 ... 於 www.ettoday.net -

#26.比《上流戰爭》還扯的韓國財閥!三星大女兒贍養費141億

《Penthouse上流戰爭》是近期最火紅的韓劇,劇中用狗血的方式,展現了頂級有錢人爭名逐利的樣子。雖然劇中的狗血橋段都是虛構的,不過現實中韓國財閥 ... 於 www.beauty321.com -

#27.23日,歌手李智勋的妻子三浦绫乃在自己的Instagram上写道 ...

23日,歌手李智勋的妻子三浦绫乃在自己的Instagram上写道:"我的日常生活",并上传了多张 ... 三星小公主李元珠放假回韩国,跟哥哥李智昊和闺蜜聚餐。 於 www.laitimes.com -

#28.Ipdukhalrae - Welcome ibizasun.org - Hostmonster.com

#ipdukhalrae hashtag on Twitter https://www.instagram.com/p/CrA1Phavwia/ ウェブ ... 韓國 三星集團會長李健熙去年10月病逝, 當時16歲的正妹孫女李元珠(이원주) ... 於 brgap.ibizasun.org -

#29.三星集團孫女的分享,YOUTUBE、PTT和網紅們有這些文章

三星 集團孫女的分享,在YOUTUBE、PTT和中時新聞網這樣回答,找三星集團孫女在 ... 月南韓三星集團前會長李健熙病逝,16歲的孫女、長子李在鎔的女兒李元珠(音譯, ... 於 athletics.mediatagtw.com -

#30.更確定李元珠就是真實版的《繼承者們》女主角啊! - A Day ...

爸爸是會長,媽媽是第一名媛:長得像徐睿知的她, 是「韓國三星集團」千金李元珠‧ A Day Magazine. 上回介紹愛茉莉太平洋集團千金徐敏靜的世紀婚禮,. 於 www.facebook.com -

#31.三星16歲小公主超甜長相曝光!逆天大長腿激似「女星徐睿知」

南韓三星集團前會長李健熙10月25日病逝,享壽78歲,而他目前在美國康州貴族學校留學的孫女、長子李在鎔的女兒李元珠(이원주)也罕見出現在鎂光燈前,替爺爺守喪。 於 www.bg3.co -

#32.三星小公主李妍贤ins,三星小公主李元珠ins(3) - 伤感说说吧

【圣诞快乐】blackpink jennie最新ins照片什么水平? (图源:instagram) 於 www.sgss8.net -

#33.樂天集團孫女-電腦網路遊戲照片分享,精選在Instagram上的 ...

樂天集團孫女-電腦網路遊戲情報資訊,精選在Instagram上的照片圖文分享,找樂天集團孫女,李妍賢ig帳號,三星現任會長,三星二女兒在網路社群的照片圖文 ... 於 3c.gotokeyword.com -

#34.求三星小公主IG - 閒聊板

vitomag.com. 三星帝國17歲小公主曝光!顏值驚豔的第四代財閥. 看到這篇新聞突然對李元洙有點感興趣有人知道她的IG嗎網路上查不到. 於 www.dcard.tw