李小龍丁佩的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦老衲寫的 老衲作品集2:慕容前輩的水路拳法(作者親簽版) 和DavidDer-weiWang的 哈佛新編中國現代文學史(上下)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站丁佩終於說出為何當年要撒謊隱瞞其死亡地點也說明:李小龍 去世41年後,丁佩終於說出為何當年要撒謊隱瞞其死亡地點 · 1973年7月20日晚,香港九龍十字軍總部接到瞭一通求救電話後,迅速派出第43號救護車,前往 ...

這兩本書分別來自致出版 和麥田所出版 。

國立政治大學 傳播學院傳播碩士學位學程 林怡潔所指導 吳思靜的 社會資本、自我展演與身份認同——農村留守青少年社群媒體使用情況探究 (2020),提出李小龍丁佩關鍵因素是什麼,來自於農村留守青少年、社群媒體、使用經驗、社會資本、自我展演、身份認同、數位落差。

而第二篇論文國立陽明大學 社區健康照護研究所 劉影梅所指導 侯綵怡的 探討核心肌群訓練對幼兒園大班兒童改善近距離用眼姿勢的成效 (2018),提出因為有 核心肌群、近距離工作、坐姿、體適能、抗力球運動的重點而找出了 李小龍丁佩的解答。

最後網站山寨探案實錄:李小龍截拳道不敵死神(粵語) - 第 15 頁 - Google 圖書結果則補充:檢查丁佩寓所時,未發現打鬥和發生糾纏痕跡,也沒有發現任何有毒物品。李小龍的屍體上並未有任何受到過暴力跡象,我相信他沒有遭謀殺致死的證據。我事後與另幾位醫生交談 ...

老衲作品集2:慕容前輩的水路拳法(作者親簽版)

為了解決李小龍丁佩 的問題,作者老衲 這樣論述:

慕容前輩受別動隊總隊長康澤將軍的密令,要在赴緬抗日軍中要探查軍中的左傾份子,豈知道在薩爾溫江的江畔上,被自己最好的兄弟從背後開了一槍。 摔入江中後的慕容,半昏半迷,順著江河水肆意漂流,醒來之後卻在一個神秘女子的船艙之中⋯⋯ 原來這女子是來自世居薩爾溫江支流湖上的船屋民族,她們是叫做「寧奴」的撣族分支;而寧奴一族有個奇怪的習俗,每九年都要在水中的一塊漂流浮木上辦拳賽,最優勝者,可以奪得「寧奴」的稱號。 慕容問道:「妳們會拳法?叫甚麼名字的拳法?」 那女子笑道:「傻瓜,寧奴的拳法,就叫寧奴。」 本書特色 ★超級限量作者親簽版! ───|Fac

ebook神秘武界人物「老衲」最新力作,再次出招!|─── ★武林中的奇人異士,在古時說不定皆是公侯將相之才,老衲有緣寫下他們的故事,請看倌們自行評斷~ ★緬甸薩爾溫江支流湖上的船屋民族──撣族,傳承著一套神秘的水路拳法,這個遙傳千里的故事,將由老衲敘說下去……

李小龍丁佩進入發燒排行的影片

一個酷愛歷史的UP主以獨特視角帶大家讀歷史,看奇聞。創作不易,感謝每一位朋友的支持,不要忘記點訂閱和小鈴鐺哦

社會資本、自我展演與身份認同——農村留守青少年社群媒體使用情況探究

為了解決李小龍丁佩 的問題,作者吳思靜 這樣論述:

本研究以中國大陸農村留守青少年的社群媒體使用情況為研究主題,從社群媒體使用習慣、線上社會資本、社群媒體展演與身份認同、社群媒體使用與數位落差等四個面向,深度訪談江蘇省淮安市農村留守國中生,瞭解他們如何看待與使用社群媒體,並結合線上觀察,探究農村留守青少年的社群媒體使用經驗以及社群媒體對農村留守青少年的影響。本研究發現,「社交」已成為農村留守青少年上網的主要目的,他們將社群媒體作為聯絡親朋好友的工具與自我展示的平臺。QQ 是農村留守青少年使用最多的通訊類社群軟體,微信次之,抖音、快手等短視頻類 APP 也受到他們的喜愛。農村留守青少年的線上與線下社會資本基本一致,他們的隱私保護與安全意識較強,

幾乎不添加陌生人, 少數男生會在 QQ 中添加玩遊戲時認識的同性網友。微信使得農村留守青少年和父母的聯絡更方便,他們更傾向於和父母進行視訊通話。從社群媒體的展演表現來看,性別、性格、自信程度、 使用時長、他人的回饋等因素均會對農村留守青少年的展演內容和表達欲產生影響,女生的展演與表達慾望較男生強,她們的社群媒體審美風格趨同。社群媒體讓農村留守青少年有了自己檢索和學習知識的途徑,在一定程度上彌補了他們的數位落差。

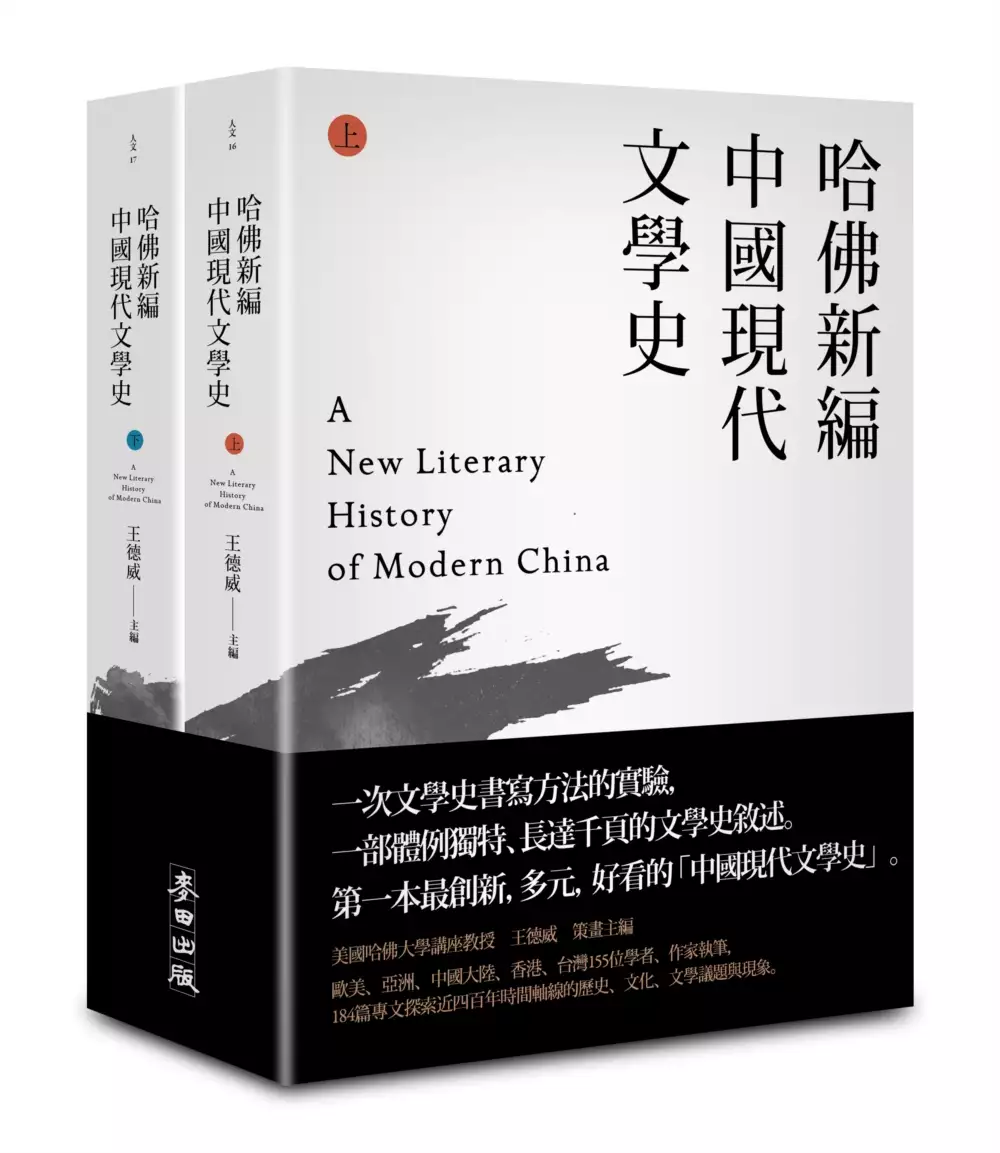

哈佛新編中國現代文學史(上下)

為了解決李小龍丁佩 的問題,作者DavidDer-weiWang 這樣論述:

一次文學史書寫方法的實驗, 一部體例獨特、長達千頁的文學史敘述。 第一本最創新, 多元,好看的「中國現代文學史」。 美國哈佛大學講座教授 王德威 策畫主編 歐美、亞洲、中國大陸、香港、台灣155位學者、作家執筆,184專文探索近四百年時間軸線的歷史、文化、文學議題與現象。 《哈佛新編中國現代文學史》是英語學界「重寫中國文學史」的重要突破。共分上下冊,上冊從1635年〈現代中國「文學」的多重緣起〉到1949年沈從文〈從精神病院到博物館〉;下冊從1949年〈時間開始了:大躍進〉到2066年〈科幻中國〉。 / 一次文學史書寫方法的實驗。 依編年順序,聚焦特定歷史時刻、事件、人物及命題,以

小觀大,做出散點、輻射性陳述,與制式文學史敘述大相徑庭。 《哈佛新編中國現代文學史》155位作家學者,184篇文章,構成一部體例獨特,長達千頁的敘述。全書採取編年順序,個別篇章則聚焦特定歷史時刻、事件、人物及命題,由此衍伸、串連出現代文學的複雜面貌。 整部文學史起自1635年晚明文人楊廷筠(1562-1627)、耶穌會教士艾儒略(Giulio Aleni, 1582-1649)等的「文學」新詮,止於當代作家韓松(1965-)所幻想的2066年「火星照耀美國」。在這「漫長的現代」過程裡,中國文學經歷劇烈文化及政教變動,發展出極為豐富的內容與形式。藉此,我們期望向世界讀者呈現中國文學現代性之一

端,同時反思目前文學史書寫、閱讀、教學的局限與可能。 本書一方面採取編年模式,回歸時間/事件的素樸流動,向中國傳統史學論述源頭之一的編年史致意。另一方面各篇文章就選定的時間、議題,以小觀大,做出散點、輻射性陳述。這兩種方向所形成的張力貫穿全書。全書各個時間點所形成的脈絡——及縫隙——促使我們想像文學史千頭萬緒,與時俱變。細心的讀者可以看出書中草蛇灰線的布置,進而觸類旁通,把中國現代文學的故事接著說下去。這本文學史不強求一家之言的定論,而在於投射一種繼長增成的對話過程。 如何在「隨機」和「有機」、「掛一漏萬」和「以小觀大」、「一家之言」和「眾聲喧嘩」之間,發展出一個合情合理的架構,是本書編者

最大的挑戰。在編輯過程中,主編王德威和眾多作者就預先規畫的主題和個人專業興趣來回協商。《哈佛新編中國現代文學史》是一次方法實驗,對「何為文學史」「文學史何為」的創造性思考。 一場文學與歷史的對話。 打破「文學」定義,跨越「現代」界限,挑戰「中國」的實與虛。 本書對「文學」的定義不再根據制式說法,所包羅的多樣文本和現象也可能引人側目。各篇文章對文類、題材、媒介的處理更是推陳出新,從晚清畫報到當代網上遊戲,從革命啟蒙到鴛鴦蝴蝶,從偉人講話到獄中書簡,從紅色經典到離散敘事……不僅如此,撰文者的風格也各有特色。按照編輯體例,每篇文字都從特定時間、文本、器物、事件展開,然後「自行其是」。夾議夾敘者

有之,現身說法者有之,甚至虛構情景者亦有之。這與我們所熟悉的文學史敘述大相徑庭。 全書看似眼花繚亂,實則熱鬧之下自有門道。這裡所牽涉的問題不僅是文學史的內容範疇而已,也包括「文」與「史」的辨證關係。長久以來,我們習於學科建制內狹義的「文學」定義,論文類必談小說、新詩、戲劇、散文,論現象則是各色現實主義外加革命啟蒙、尋根先鋒,久而久之,形成一種再熟悉不過的敘述聲音,甚至流露八股腔調。然而到了二十一世紀的今天,如果中國現當代文學史仍然謹守上世紀初以來的規範,忽視與時俱進的媒介、場域和體材的變化,未免固步自封。 一部眾聲喧「華」的文學史。 以包容的格局看待現代華語語系文學的源起和發展。 本書

作者來自中國大陸、台灣、香港、日本、新加坡、馬來西亞、澳洲、美國、加拿大、英國、德國、荷蘭、瑞典等地,華裔與非華裔的跨族群身分間接說明眾聲喧譁的特色。過去兩個世紀華人經驗的複雜性和互動性如此豐富,唯有在包容的格局裡看待現代華語語系文學的源起和發展,才能以更廣闊的視野對中國文學的現代性多所體會。 全書涉及人物—— 從徐志摩,沈從文,魯迅,張愛玲;余華,莫言,阿來,顧城到韓寒,貓膩…… 從賴和,呂赫若,葉石濤,郭松棻到白先勇,陳映真,黃春明,齊邦媛; 從舞鶴,朱天文,朱天心,李昂,李永平,張貴興到夏宇,邱妙津,駱以軍,吳明益,夏曼藍波安…… 從李安,覃樟柯,蔡明亮,鄧麗君,羅大佑,崔健到李小龍,

梅蘭芳,三毛,金庸…… 本書探討類型—— 小說,詩,評論,報導文學,環保生態文學,左翼文學,馬華文學;圖文書,成長小說,方言小說,羅曼史,武俠小說,推理科幻奇幻文學;演說文章,墓碣文,國文教科書,網路詩歌;文明戲,地方戲,黃梅戲,先鋒戲劇,話劇;翻譯,印刷術,木刻藝術,電影,報紙…… 本書涉及事件—— 五四白話文運動,晚清維新,太平天國之亂,辛亥革命,南京大屠殺,抗日,國共內戰,二二八白色恐怖,大躍進,文革,香港回歸…… 《哈佛新編中國現代文學史》以不同風格處理文本內外現象。內與外、古與今、雅與俗交錯,呈現一幅「中國」「現代」「文學」「史」的豐富畫卷。

探討核心肌群訓練對幼兒園大班兒童改善近距離用眼姿勢的成效

為了解決李小龍丁佩 的問題,作者侯綵怡 這樣論述:

研究背景:近視是一個全球性問題,在東亞和東南亞的城市地區尤為嚴重,且根據研究發現,近視發生的年齡層越早,近視的進展越快,而容易發展成高度近視。研究發現近距離用眼為兒童近視的主要原因之一,幼兒由於軀幹小,用坐姿閱讀、畫圖…時用眼距離仍然容易太近,且常彎腰駝背、左右偏移、趴在桌上,不容易維持正直坐姿,造成睫狀肌必須收縮控制,長期會形成軸狀近視,變成不可逆之真性近視。研究目的:期待了解核心肌群增強是否可以改善靜態活動之坐姿。故探討幼兒園大班兒童接受八週以抗力球的核心肌群運動,介入前、後靜態活動的姿勢與體適能的變化情形,期望能提出一個可行且有效的幼兒園體能運動方案。研究方法:本研究採雙組前後類實驗法

。實驗組進行8週以抗力球之核心肌群的體能教案,控制組則維持學校一般生活作息。以抗力球核心肌群的體能教案介入8週,每周3次由教練帶領兒童進行核心肌群運動,每次60分鐘,包含10分鐘暖身運動、40分鐘主要運動、10分鐘緩和運動。兒童在家中每週進行一次由父母陪同兒童一起做核心肌群運動。並採用廣義估計方程式(Generalized Estimating Equations, GEE)檢定兩組在介入後成效分析,包含姿勢:坐姿畫圖的起始一分鐘、中間時間的一分鐘、最後一分鐘的頭與左右肩胛夾角:代表坐姿姿勢中的頸椎角度變化;左右肩胛與軀幹夾角:代表坐姿姿勢中胸椎角度的變化;軀幹的pitch角度:代表軀幹維持中

立位置的角度的變化。體適能:一分鐘屈膝仰臥起坐、一分鐘俯臥舉體、靜態軀幹屈曲、靜態軀幹伸展。研究結果:本次研究實驗組收案人數為49人(男生:23人;女生:26人),控制組為32人(男生:15人;女生:17人)。在體適能上,在8週32次以抗力球為主的核心肌群訓練介入後,實驗組的腹部肌耐力有顯著增加。在一分鐘屈膝仰臥起坐中交互作用項(組別 × 時間)β值為7.784(P

李小龍丁佩的網路口碑排行榜

-

#1.神秘的丁佩:李小龍猝死在她床上,吸毒還精神分裂卻成功嫁 ...

1973年7月20日,功夫巨星李小龍猝然離世,年僅32歲。李小龍的死因離奇,成了一個謎,眾說紛紜。有人說李小龍猝死情人床上,是被謀殺;也有人說李小龍服用止 ... 於 kknews.cc -

#2.李小龍死在丁佩家裡,時隔20年兒子被槍殺,葉問一番話道出原由

1973年7月20日晚23點30分,一代巨星李小龍死在丁佩的床上。究竟是什麼原因讓身強體健的李小龍英年早逝?關於李小龍的死因,一直以來都是一個“謎”。 於 www.nanmuxuan.com -

#3.丁佩終於說出為何當年要撒謊隱瞞其死亡地點

李小龍 去世41年後,丁佩終於說出為何當年要撒謊隱瞞其死亡地點 · 1973年7月20日晚,香港九龍十字軍總部接到瞭一通求救電話後,迅速派出第43號救護車,前往 ... 於 www.newsbfb.com -

#4.山寨探案實錄:李小龍截拳道不敵死神(粵語) - 第 15 頁 - Google 圖書結果

檢查丁佩寓所時,未發現打鬥和發生糾纏痕跡,也沒有發現任何有毒物品。李小龍的屍體上並未有任何受到過暴力跡象,我相信他沒有遭謀殺致死的證據。我事後與另幾位醫生交談 ... 於 books.google.com.tw -

#5.1973年李小龙猝死,丁佩背锅48年,其中的故事没你想的那么 ...

2008年,电视剧《李小龙传奇》的播出在国内引起狂潮。 收视率的居高不下令这位一代武学宗师以这样的方式再次引起广泛关注。 1973年李小龙猝死,丁佩背 ... 於 zhdate.com -

#6.李小龍當年死在「她」床上!豔星41年後吐真相新歡貌似「嫩 ...

李小龍 當年猝死在豔星丁珮床上,丁珮在41年後,才還原當晚真相。(圖/翻攝微博)今年演藝圈發生不少明星猝逝的事件,讓許多粉絲震驚又心碎。 於 tw.stock.yahoo.com -

#7.73歲丁佩近況!她是李小龍前女友,向華強前妻,如今活在記憶中

73歲丁佩近況!她是李小龍前女友,向華強前妻,如今. 丁佩作為上世紀知名的香港女星,丁佩為何與向華強離婚呢?為何如今基本沒有今天的聲音,他彷彿 ... 於 www.gushiciku.cn -

#8.李小龍走後,丁佩有多慘,還好被一個人救了

丁佩 回憶道:李小龍走後,她到哪裡都被人指指點點,有人甚至到她家裡,想要逼她跳樓自殺。她還被人害得吸食毒品,使神經受損,失憶,得了精神分裂症。 於 www.zixundingzhi.com -

#9.聯合文學官網

那一年,李香蘭來臺公演;那一年,日本戰敗;那一年,李小龍過世;那一年,日本成為世界第二大經濟體;那一年,他們都才十七歲…… 橫跨七十年的時代物語,四個不同時空 ... 於 unitas.udngroup.com.tw -

#10.李小龍吃春藥死在她床上? 豔星背負41年罵名「還原當晚真相」

風靡至今的「一代功夫巨星」李小龍,當時傳死在在豔星丁珮床上,年僅32歲。李小龍死因讓人好奇,讓丁珮更飽受輿論壓力,最後退出螢光幕前。 於 www.mirrormedia.mg -

#11.丁佩:李小龙猝死在她床上,影迷要她偿命,为何向华强还是 ...

丁佩 :李小龙猝死在她床上,影迷要她偿命,为何向华强还是娶了她. 观史馆长 2020-12-05 07:17. 1973年7月20日,有一位百年难遇的中国之星陨落,享年33岁,他就是至今还 ... 於 sa.sogou.com -

#12.李小龍死因新發現:死在情人丁佩的家中 - 雪花新闻

李小龍 死因新發現:死在情人丁佩的家中,丁佩卻是黑道大哥的女人 ... “保持空靈之心,無形,無法,就像水一樣。”這一句話是出自李小龍。 ... 李小龍一生短暫卻 ... 於 www.xuehua.us -

#13.1973年李小龍死在丁佩床上,到底發生了什麼?42 ... - 天天要聞

1973年7月20日,功夫巨星李小龍突然去世,死在了情人丁佩的家中。李小龍去世的噩耗幾乎震驚了整個世界,關於李小龍去世的原因也是眾說紛紜, ... 於 daydaynews.cc -

#14.神秘的丁佩:李小龙猝死在她床上,还患有精神分裂却成功嫁 ...

也许现在,知道丁佩的人并不多,但是说起一代功夫巨星李小龙的死,人们第一个想到的就是她,当年李小龙便是莫名其妙的猝死在她的香闺之中,时至今日, ... 於 www.360kuai.com -

#15.丁佩 - 求真百科

丁珮(英語:Betty Ting,1947年2月19日-),本名唐美麗,籍貫北京。畢業於台北美國學校,出品人、監製、演員。向華強前妻。 1967年加盟邵氏公司,她 ... 於 factpedia.org -

#16.李小龍死於丁佩家中,保潔稱當晚聽見尖叫聲 - 日日新聞

可令人感到奇怪的是,丁佩當時並不打算說出實情,她聲稱李小龍沒有死在自己家中,而且當晚她正和母親在一起。 不過後來警方證實了李小龍的出事地點,的確是在丁佩 ... 於 inewsdb.com -

#17.李小龙女友丁佩的照片- 头条搜索

有一次,鲁豫问向华强前妻丁佩:“已婚男子李小龙,当年死在了你的床上,这件事真的与你有关吗?” 丁佩哽咽摇头:“他说头痛,我就给了他一片药,但他的死因,真的跟我 ... 於 m.toutiao.com -

#18.丁珮- 維基百科,自由的百科全書

丁珮(英語:Betty Ting,1947年2月19日-),原名唐美麗,籍貫北平市,1970年代台灣電影演員。 1973年7月20日,一代功夫巨星李小龍離奇猝死在她的寓所內,終年32歲, ... 於 zh.wikipedia.org -

#19.丁珮李小龍字裡行間 - RIMBT

丁珮李小龍字裡行間:丁珮與李小龍. 字裡行間:丁珮與李小龍四十年後,丁珮終走出來面對群眾,龍迷,細述李小龍死因,和與李小龍那一段情。李小龍忌日四十二周年,出版 ... 於 www.hipuffs.me -

#20.李小龍死在艷星丁佩的床上,醫院宣布死於「腦水腫」 - 頭條匯

1973年,李小龍死在艷星丁佩的床上,醫院宣布死於「腦水腫」。3年後丁佩嫁給了向華強,生下一女後,於1980年離婚。當時,李小龍的老闆兼好友鄒文懷出於某種原因, ... 於 min.news -

#21.功夫巨星李小龙猝死情人床上是被谋杀?(图)_资讯 - 凤凰网

丁佩 原名唐美丽,祖籍北京,相传为蜀中唐门之后,是三姐妹中最小的一个,从小在台湾长大,在台湾艺专影剧科毕业后前往香港发展,在一次偶然的机会与李小龙 ... 於 news.ifeng.com -

#22.她是台灣女星,戲中美艷大膽,李小龍神秘猝死她家,才被發現 ...

丁佩 ,女,原名唐美麗,1947年2月19日生於台灣,雙魚座,生肖豬,畢業於台北美國學校,出品人、監製、演員。李小龍情人,向華強前妻。1967年加盟邵氏公司,她所主演的 ... 於 www.toments.com -

#23.向華強的第一任妻子,李小龍猝死在她家裡,丁佩到底有什麼 ...

當初李小龍死在丁佩床上,世人也隨即意識到他們之間的關係或許不單單隻是朋友,一個是星途正旺的大明星,一個是不被看好的第三者,而李小龍去世,巨星 ... 於 kkhealth.cc -

#24.李小龍去世後李小龍的老婆丁佩既然嫁給了向華強-還生了一個 ...

很多人都想知道向華強是誰,向華強她老婆又是誰。向華強老婆丁佩是李小龍的前女友。當年李小龍死亡的時候丁佩與向華強都開始有了一段轟轟烈烈的感情, 於 www.ponews.net -

#25.李小龍死在她床上,向華強堅持要娶她,這個女人到底什麼來頭?

丁佩 ,一直以來都被認為是李小龍的禍水紅顏,是真正導致李小龍死亡的“兇手”,但我們對她幾乎一點也不瞭解。 她真 ... 於 sa123.cc -

#26.還原李小龍疑似縱慾致死? 丁珮性感裸臀牀照瘋傳 - 天天要聞

丁珮於1970年代與李小龍爆出不倫戀一夕成名,也因此星途全毀退出演藝圈。1973年驚傳李小龍暴斃猝死在她家,外界熱烈討論死因疑爲「縱慾過度」;3年後,女方演了 ... 於 www.bg3.co -

#27.李小龙为她出轨死在她床上后被疑服春药纵欲过度 - 人在洛杉矶

后来法医给出的死亡原因是:药物过敏,导致脑水肿。 案件水落石出。 不过结果已经不重要了。 丁佩是最后一个见到李小龙的人。 所以她成为害死 ... 於 www.lapeople.com -

#28.丁佩和李小龍是什麼關係,情人關係(丁佩的一生摯愛) - 爵士範

1972年3月21日,李小龍在凱瑞酒店為太太琳達·埃莫瑞慶生,這一天,李小龍和丁佩第一次見面,到1973年7月20日李小龍死亡,兩人相識了一年。一年的相處於其 ... 於 www.jueshifan.com -

#29.神秘情人丁佩首次接受訪談揭秘李小龍死因 - 《超越新聞網》

41年前,李小龍在香港突然暴斃,而其死因眾說紛紜。是否死於丁佩床上,成為謎團。近日,丁佩接受《魯豫有約》訪談, 於 beyondnews852.com -

#30.丁佩生命中的兩個男人,一個是李小龍,另一個比李還有名!

提到演員丁佩,人們立即就會想到李小龍。當年,李小龍死在了丁佩的房間,這段地下戀情也隨之曝光。李小龍離世后,丁佩又遇到了生命中的第二個男人。 於 zi.media -

#31.丁佩近況

李小龍 之死丁佩親口講述了一個秘密令人細思極恐* 阿波羅新聞網 · 64歲呂良偉開生日直播狀態超然重提《跛豪》感嘆:現在演不了| · 【家居專訪】丁主惠遲入行做實力派美國 ... 於 www.expeorge.me -

#32.李小龍猝死她床上,抑鬱吸毒又閃嫁向華強的丁佩,現在怎樣了?

03一時間“已婚功夫巨星李小龍在豔星丁佩的床上猝死”的新聞傳的滿天飛,丁佩也成為了全香港人討伐的物件. 於 uetie.com -

#33.演员丁佩:李小龙去世后嫁向华强 - 新闻

2022年2月20日 — 1973年7月20日,万人敬仰的功夫巨星李小龙去世了,死在了一个籍籍无名的小演员丁佩的床上,一瞬间引起了巨大的轰动。有人说,是丁佩害死了李小龙, ... 於 new.qq.com -

#34.丁佩_百度百科

丁佩 ,女,原名唐美麗,1947年2月19日出生於中國台灣,祖籍北京,畢業於台北美國學校,是中國香港出品人、監製、演員、向華強前妻。1967年加盟邵氏公司,她所主演的多 ... 於 baike.baidu.hk -

#35.丁佩40年后首度開口揭李小龍猝死時刻 - 人民网

1973年7月20日,李小龍於女星丁佩家中猝死,醫院公布的資料稱其死於“腦水腫”,但這官方說法卻一直得不到影迷的認同。一直以來,包括練功過度、濫用藥物、 ... 於 media.people.com.cn -

#36.48年前李小龍死在她床上,被罵了40多年的丁佩 - 日間新聞

1973年7月20日,李小龍去世,隨之曝光的是他和丁佩的婚外情。一代功夫巨星暴斃在女豔星的床上,這放在如今也是一個足以轟動的大瓜…… 於 www.daytime.cool -

#37.李小龍的死因終於有頭緒了裡頭竟暗藏了日本人的驚天陰謀EZ ...

下午4點半,他們來到劇中另一位女演員丁佩家中。 功夫巨星李小龍. 三人就劇本談了兩個多鐘頭。晚上7點,他們決定到凱悅酒店樓 ... 於 cocoptt.com -

#38.如何評價丁佩? - GetIt01

丁珮,既是背景深厚的軍閥後代,又是飽受非議的邵氏艷星。她的的舅爺是東北軍少帥張學良,外公是國民黨陸軍上將鮑毓麟;她是功夫巨星李小龍的情人,李小龍最後死在了她 ... 於 www.getit01.com -

#39.1973年李小龍去世,有6個外國人為他扶靈 - learnchinesewithtim

1973年,年僅32歲的功夫巨星李小龍,在女星丁佩家中驟然離世。一代巨星就此隕落。他是一代武術大家,武學奇才,自創截拳道,讓全世界知道了中國功夫。 於 learnchinesewithtim.com -

#40.丁佩:向華強前妻,李小龍在她床上去世,幫向太帶娃44年

說到香港的娛樂圈,怎麼也繞不開向氏家族,而提到向氏家族,我相信很多人都會想到向華強和她的妻子。 丁佩:向華強前妻,李小龍在她床上去世,幫向太 ... 於 iemiu.com -

#41.70歲丁佩近照,李小龍去世於她的香閨,向華強前妻 - 華語熱點

丁佩 , 原名唐美麗, 舅爺是張學良, 1973年功夫巨星李小龍去世於她的香閨, 讓她為世人所熟知。 ... 丁佩1967年在邵氏電影公司出道,. 以性感聞名。 她1972年與李小龍結識, ... 於 happytify.cc -

#42.情人丁佩曝李小龙死因:突发脑水肿死在我家 - 搜狐历史

作者:魏承思(学者、传媒人)李小龙是一代功夫巨星,1973年毫无预兆地猝死在情人丁佩的香闺。由于丁佩始终守口如瓶,因此李小龙的死因始终是个谜团。 於 history.sohu.com -

#43.李小龍慘死她床上!豔星遭全球逼死為何向華強還堅持娶?

1973年7月20日,李小龍在拍攝《死亡遊戲》時突然逝世,享年33歲,各界惋惜之餘,也深感疑惑,因為李小龍死在著名豔星丁佩的床上,丁珮在當時瞬間成為 ... 於 star.setn.com -

#44.李小龍之死,丁佩親口講述了一個秘密,令人細思極恐

一開始爆出的李小龍死訊,鄒文懷一開始說,李小龍死亡前,與妻子在家中,但很快被醫院出車記錄證實,李小龍死前是在女演員丁佩家中。 於 www.ntdtv.com -

#45.李小龍死在她床上!豔星背罵名終於痛訴當晚真相|東森新聞

外界都傳言是她害李小龍「縱慾過度」、「服用春藥」導致死亡。丁珮因此飽受極大壓力和困擾,甚至有李小龍的影迷要求丁珮應該跳樓自殺陪葬。這些都讓她一度 ... 於 news.ebc.net.tw -

#46.李小龍和我的舊時光:半生修行,一生懷念 - 博客來

書名:李小龍和我的舊時光:半生修行,一生懷念,語言:簡體中文,ISBN:9787807699606,頁數:279,出版社:天津楊柳青畫社,作者:丁佩,出版日期:2015/06/01, ... 於 www.books.com.tw -

#47.丁佩與李小龍的那些過往 - 趣關注

仍是由於他,中國的“功夫”二字才能被刻印在歐美人的字典上。 丁佩與李小龍的那些過往. 同時,李小龍也是影視圈的人物,大概也恰是因此,他 ... 於 auzhu.com -

#48.李小龍要是不死,向華強敢搶他的情人丁佩嗎? - 小熊問答

情感的事情,什麼搶不搶的,向華強只是一個替代品,丁佩不可能忘了李小龍,李小龍死後,那麼她又沒有勇氣去追隨李小龍。想李小龍的癮,不可能戒掉,只 ... 於 bearask.com -

#49.李小龍逝世42週年丁佩出書談舊時光 - Taiwan News

(中央社台北13日電)20日是功夫巨星李小龍逝世42週年紀念。當年他在女星丁佩的寓所內猝逝,死因眾說紛紜,由丁佩口述的「李小龍和我的舊時光:半生修行, ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#50.李小龍和丁佩是什麼關係? - 劇多

丁佩 出身名門,早在上世紀60年代,20歲剛出頭的她,就經常開著敞篷跑車 ... 丁佩第一次見到李小龍,是在酒店大廳裡,當天他穿著綠色西裝,打著綠色 ... 於 www.juduo.cc -

#51.丁佩,李小龙猝死在她的床上 - 知乎专栏

丁佩 ,李小龙猝死在她的床上. 2 年前. 今天是女神节,就给大家聊一位电影圈女神。 这位女神离我们有些久远,她活跃于上世纪70年代的香港,对于大部分 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#52.1973年李小龍死在丁佩傢中,到底發生瞭什麼 - 良品联社

然而就在大傢都把矛頭指向丁姓女星身上時,李小龍的妻子琳達和嘉禾電影公司的老板鄒文懷卻在此時對媒體表示李屬於正常死亡。面對媒體的猜測和質疑,二人 ... 於 www.lpls.net -

#53.丁佩:李小龍猝死在她床上,影迷要她償命,為何向華強還是娶 ...

丁佩 :李小龍猝死在她床上,影迷要她償命,為何向華強還是娶了她 · 不管是中國人,還是對於歐美人來說,李小龍都是他那一個時代的神話般的人物。 · 但是沒 ... 於 kkqg.net -

#54.35年后,丁佩出书《李小龙自传》披露当年情 - 新闻频道

李小龙. 丁佩. 1973年7月20日,李小龙于香港女星丁佩家中暴毙,事隔35年,丁佩将出书《李小龙自传》自揭与李小龙的情史,让真相“说话”。 於 news.cctv.com -

#55.李小龍情人丁佩稱小龍猝死並非吃春藥40年後開腔 - 傳說

丁佩李小龍 情人丁佩稱小龍猝死並非吃春藥40年後開腔1973年7月20日,李小龍于女星丁佩家中猝死,醫院公佈的資料稱其死於“腦水腫”, ... 於 mape99.pixnet.net -

#56.【當年今周】1973年7月20日李小龍猝死丁珮家中

不過在一九七三年七月廿日,一代武打巨星李小龍在香港女星丁珮家中暴斃,終年三十二歲,消息在武術界與電影界投下震撼原子彈! 七月廿四日,李小龍於 ... 於 www.mpweekly.com -

#57.[新聞] 首談李小龍猝死前祕辛舊情人丁珮爆「他身體很差」

一代武星李小龍(Bruce Lee,李振藩)1973年猝死在情人丁珮家中,震驚全球影壇, 由於事出突然加上死因眾說紛紜,案發當時及他生前的私人生活,至今仍 ... 於 disp.cc -

#58.丁佩:李小龍猝死在她床上,她卻轉身嫁給了向華強 - 陸劇吧

這一訊息瞬間把丁佩推上了輿論頂峰。功夫巨星為何年紀輕輕突然離世?已有家室的李小龍為何會死在香港女明星床上?李小龍究竟是猝死還是另 ... 於 lujuba.cc -

#59.李小龍傳奇一生,卻死在丁佩的牀上,只有向華強敢替她出面

而除了李小龍明媒正娶的妻子,李小龍還有一個情人,那就是丁佩。1972年,李小龍在香港爲妻子琳達舉辦生日會,邀請了衆多名流,其中就有丁佩。 於 ppfocus.com -

#60.1972年,已婚的李小龍對女星丁佩一見鍾情,結果他後悔了嗎?

可誰也沒有想到,一年後,李小龍會死在丁佩的床上。這位享譽全世界無人能取代的功夫巨星,感情生活也多姿多彩,丁佩並非是他婚後交往的第一個情人, ... 於 chinahot.org -

#61.李小龍丁佩 - Kusha

李小龍 還留給丁佩精神層面的支持。丁佩自曝在李小龍去世後,有人逼她跳樓、有人害她沉淪毒海。吸大麻導致她大腦部分神經受損,喪失部分記憶,被醫生確診患上精神分裂。 於 www.finecrms.me -

#62.神秘的丁佩:李小龍猝死在她床上,還患有精神分裂卻成功嫁 ...

也許現在,知道丁佩的人並不多,但是說起一代功夫巨星李小龍的死,人們第一個想到的就是她,當年李小龍便是莫名其妙的猝死在她的香閨之中,時至今日, ... 於 www.haowai.today -

#63.丁佩终于说出了当年刻意隐瞒李小龙死亡地点的原因 - 老资料

作为陪伴李小龙最后的那个人,丁佩成为了外界获取答案的唯一知情人。 同时也成为了无数粉丝眼中的“凶手”,甚至出言不逊,要她去死,被推向了风口浪尖。 01. 於 www.laoziliao.net -

#64.李小龍死在她床上!女星背負狐狸精罵名多年後還原那一晚驚人 ...

李小龍 曾和丁佩有過一段情,最後猝死她床上。(圖/本報系資料照、翻攝自東方日報)娛樂8點半》近年來演藝圈不少明星猝死,引起外界熱議,一代功夫巨星 ... 於 tw.aboluowang.com -

#65.首談李小龍猝死前祕辛舊情人丁珮爆「他身體很差」

一代武星李小龍(Bruce Lee,李振藩)1973年猝死在情人丁珮家中,震驚全球影壇,由於事出突然加上死因眾說紛紜,案發當時及他生前的私人生活, ... 於 star.ettoday.net -

#66.丁佩和李小龍是什麼關係,情人關係(丁佩的一生摯愛) - 歐巴風

李小龍 死亡過程:李小龍到丁佩家中時身體就已經不舒服了,於是丁佩給他拿了阿司匹林吃;吃完藥的李小龍就躺下休息了,丁佩一直認為李小龍是睡着了,一直到 ... 於 www.oubafeng.com -

#67.李小龍猝死她傢中,向華強與她離婚,丁佩為何皈依佛門?

在與李小龍的相處過程中,丁佩愛上瞭這位讓中國功夫在世界發揚光大的男人。她成為瞭他的情人。她深知這樣是不對的行為,但她依舊無法控制自己的感情。她甚至不奢求李小龍 ... 於 news.4k3.org -

#68.丁佩:李小龍死在她床上,粉絲要她償命,為何向華強還是娶了 ...

丁佩 :李小龍死在她床上,粉絲要她償命,為何向華強. 遺憾的是,這位巨星卻未能給我們帶來更多的作品,因為他的人生結束在了33歲那一年。1973年7月20 ... 於 twgreatdaily.com -

#69.丁佩[香港電影女演員] - 中文百科知識

丁佩 ,女,原名唐美麗,1947年2月19日出生於中國台灣,祖籍東北,畢業於台北美國學校,出品人、監製、演員。向華強前妻。 1967年加盟邵氏公司,她所主演的多為美艷角色 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#70.丁佩和李小龍是什麼關係,情人關係(丁佩的一生摯愛) - 男爵風

李小龍 死亡過程:李小龍到丁佩家中時身體就已經不舒服了,於是丁佩給他拿了阿司匹林吃;吃完藥的李小龍就躺下休息了,丁佩一直認爲李小龍是睡着了,一直到製片人鄒文懷到丁 ... 於 www.nanjuefeng.com -

#71.「邵氏知名豔星」曾與李小龍戀愛最終他卻猝死在她床上

聞名全球的功夫巨星李小龍雖然已過世許久,但當年與豔星丁珮的一段情仍為人津津樂道,而年僅32歲的他,卻死在丁珮床上,讓丁珮飽受輿論壓力, ... 於 www.ctwant.com -

#72.李小龍死在丁佩家裏,丁佩鄒文懷為何隱瞞?42年後丁佩道出真相

1973年的7月20日一代功夫巨星李小龍逝世,. 這一天的一切都顯得那麼巧合,李小龍和嘉禾董事鄒文懷一起前往女星丁佩家中,商討電影《死亡遊戲》的拍攝 ... 於 read01.com -

#73.李小龙去世真相唯一知情人丁佩终于说出来了!真相令人惊讶!

李小龙 去世真相唯一知情人 丁佩 终于说出来了!真相令人惊讶! 5.7万播放 · 总弹幕数1302019-08-22 07:45:39. 主人,未安装Flash插件,暂时无法观看视频,您可以… 於 www.bilibili.com -

#74.神秘的丁佩:李小龙猝死在她床上,吸毒还精神分裂却成功嫁 ...

在上世纪六七十年代的香港娱乐圈,有这样一位神秘女星,她的人生比港剧还精彩传奇,她就是邵氏知名艳星——丁佩。 於 toutiaosg.com -

#75.李小龙死于丁佩家中,保洁称当晚听见尖叫声 - 网易

李小龙 死于丁佩家中,保洁称当晚听见尖叫声,42年后丁佩说出实情,丁佩,李小龙,尖叫声,霍元甲,好莱坞,邹文怀. 於 www.163.com -

#76.所謂中年所謂青春:對照記@1963 Ⅲ - 第 49 頁 - Google 圖書結果

而且,一部電影還沒看,先知道他的死訊,遺傅說他是砷秘地死在女星丁佩的床上,更是讓我油然生出不潔之感。我生得稍晚,是]個原因。李小龍去世那年, ... 於 books.google.com.tw -

#77.李小龍暴斃丁佩喊冤:他身體很糟 - 中時新聞網

41年前,李小龍在香港突然暴斃,死因眾說紛紜。是否死於丁佩床上成為謎團。近日丁佩錄製《魯豫有約》,41年後首次公開現身當年事發公寓。丁佩多年來 ... 於 www.chinatimes.com -

#78.李小龙情人丁佩:李是死在我家不是吃春药致死 - 手机搜狐

丁佩 舅爷是张学良,外公是军阀时代的北京警察局局长。同时她是香港电影出品人、监制及演员向华强的前妻。丁佩最为人所知的是1973年7月20日一代功夫巨星李小龙晚间死在 ... 於 m.sohu.com -

#79.丁佩:李小龙猝死在她床上,影迷要她偿命,为何向华强还是 ...

不管是中国人,还是对于欧美人来说,李小龙都是他那一个时代的神话般的人物。所以,两人仅仅只是在1972年的一场宴会上见过一面,李小龙便主动和丁佩 ... 於 www.sohu.com