李昌壽騷擾的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦尼爾.巴特沃斯寫的 偉大作曲家群像-海頓 和布魯斯.莫利森的 偉大作曲家群像:李斯特都 可以從中找到所需的評價。

另外網站愛的迫降真實版youtuber 推薦 - Dcard也說明:反轉是男主角是性騷擾犯. B32020年3月19日. 原PO - 中山醫學大學. 1. B3 天啊!怎麼會這樣 不過包媽有在下面留言,不知道是不是真的.

這兩本書分別來自足智文化有限公司 和足智文化有限公司所出版 。

國防大學 法律學系碩士班 魏靜芬所指導 鄭如意的 論中國大陸海上民兵從事干擾活動爭議之研究 (2021),提出李昌壽騷擾關鍵因素是什麼,來自於中共海上民兵、灰色地帶行動、專屬經濟海域、國家安全。

而第二篇論文國防大學 法律學系碩士班 劉育偉、鍾秉正所指導 黃子珊的 網路霸凌之法制研究 (2021),提出因為有 網路霸凌、匿名、網路去抑制、道德解離、數位通訊傳播法的重點而找出了 李昌壽騷擾的解答。

最後網站愛的迫降真人版是愛的迫害?浪漫情故事背後隱藏性騷擾陷阱?!則補充:本影片根據當事人提供之性騷擾調查報告書內容所製成, 錄音內容經過被害當事人同意 ... 李昌壽是韓國國家隊的教練跟你學姊說去韓國告2個月前說了到現在都沒有動靜我的 ...

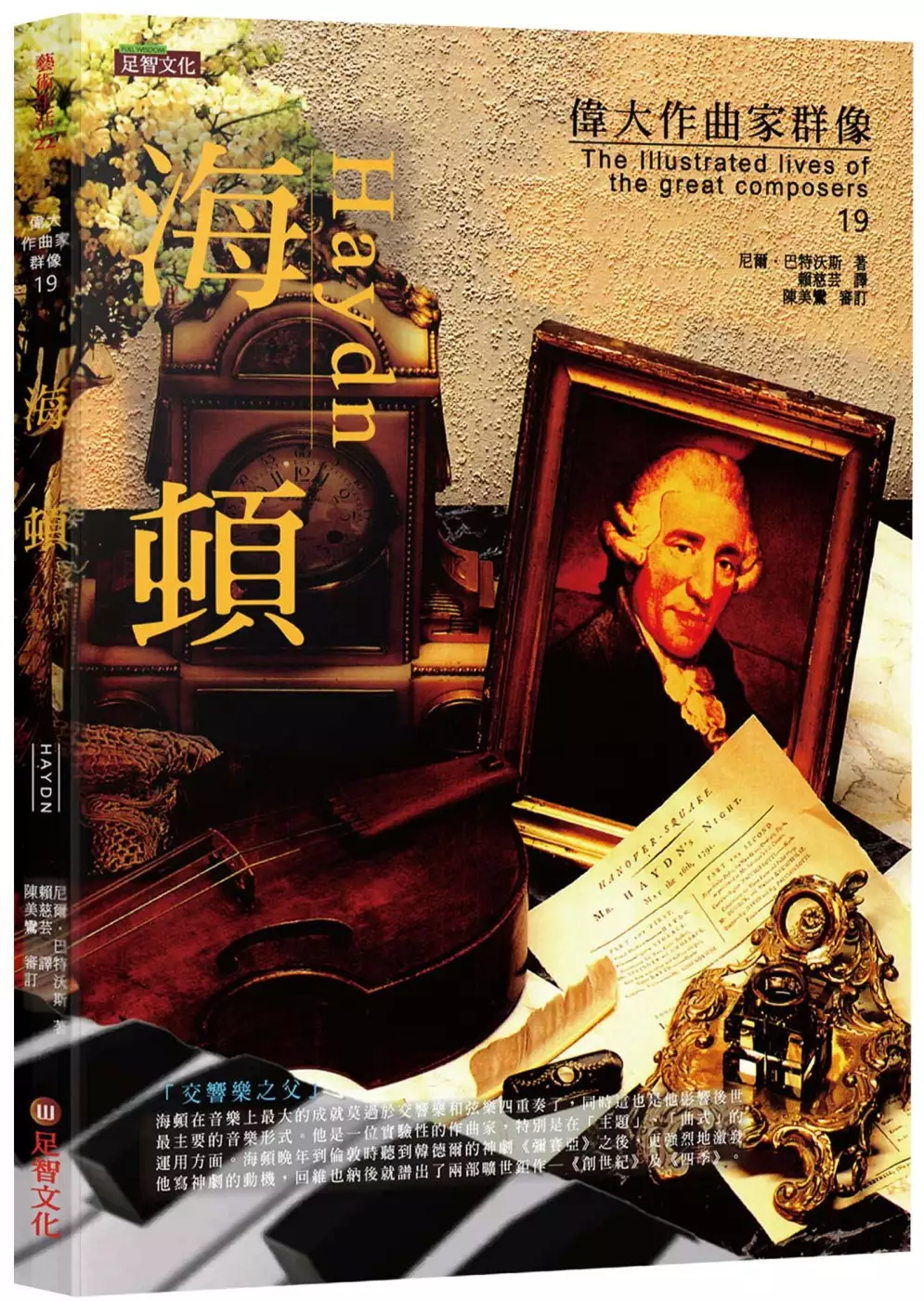

偉大作曲家群像-海頓

為了解決李昌壽騷擾 的問題,作者尼爾.巴特沃斯 這樣論述:

有「交響曲之父」美譽的海頓,於一七七三年出生於奧地利東部的小村莊羅勞。他和莫札特及貝多芬同是西洋音樂十八世紀古典時期中最具分量的代表人物。這三位音樂巨匠在西洋音樂史上各有不同的貢獻、成就與影響。在他們源源不斷的創作力之下,音樂的曲(形)式及內容終於達到自文藝復興及巴洛克時期以來的最高平衡點。 海頓是十八世紀最富創造力的藝術家之一,在音樂上最大的成就莫過於交響樂和弦樂四重奏了,同時這也是他影響後世最主要的音樂形式。他是一位實驗性的作曲家,特別是在「主題」、「曲式」的運用方面。他時常在奏嗚曲形式的樂章中用單主題(monothematic)的寫法;對雙主題變奏(douletheme

variation)技巧的運用也有獨到之處,他的《降E大調「擂鼓」交響曲》的第二樂章及《C大調鋼琴奏鳴曲》的第一樂章(Hob XVI︰48)就是最佳的範例。海頓晚年到倫敦時聽到韓德爾的神劇《彌賽亞》之後,更強烈地激發他寫神劇的動機,回維也納後就譜出了兩部曠世鉅作──《創世紀》及《四季》。 在這本迷人的海頓傳記中,作者從海頓早年如何崛起、與艾斯特哈吉家族長久的交情,一直寫到他逝於維也納為止。書中引用許多當時的文獻以及同時代其他音樂家的追憶,回復到當時的情境。海頓本人的書信日記更增加故事內容的可信度。本書附有大量的插圖,多半是當時的版畫和繪畫。

論中國大陸海上民兵從事干擾活動爭議之研究

為了解決李昌壽騷擾 的問題,作者鄭如意 這樣論述:

中國大陸近年來大量動員沿海漁民與漁船組成「海上民兵組織」,該組織同時接受各級地方政府與軍事體系的「雙重領導」,依中國大陸國內法界定,「海上民兵」僅為解放軍的助手或後備力量,非一般正規武裝部隊;然在現有國際法框架下,不論其身分、船舶屬性皆無法準確定位與規範,以致其行動處於法律的模糊地帶。此優勢可避免狀態升級成軍事衝突,因此,海上民兵多被運用在與周邊國家海上對峙的第一線,於有爭議島嶼和專屬經濟海域附近集結、宣示主權、騷擾他國船舶及阻擋航道,進行低強度的干擾行動,影響並破壞周邊國家海上的區域安全,達到中國大陸所望的政治及軍事戰略目的。是以,「海上民兵」之法律地位具灰色地帶難以一概論斷,故而本文從其

干擾活動的行為類別進行探討,細究其發動的目的、依據、內容以及方式,有無違反現有國際條約、國際習慣法,或產生危及國家和平及國家安全之威脅,復就近年來海上民兵實踐案例以觀,探討其在南、東海引發之「灰色地帶衝突」,所衍生美國與日本的不同法律評價與應處模式。最後就我國面對海上民兵從事干擾行為之應處進行探討,在我國管轄之不同海域,分析行為所適用之相關法律和闕漏之處,並嘗試探討、擬制想定狀況,及機關間之協調與執行措施。希冀我國審視局勢可能將更加嚴峻之風險,積極統合海軍與海巡同步修訂相關作法,適當授權海上執法機關或軍隊,俾確保任何情況均能緊密合作、充分處置,以完善的預警及防衛機制,共同維護國家安全。

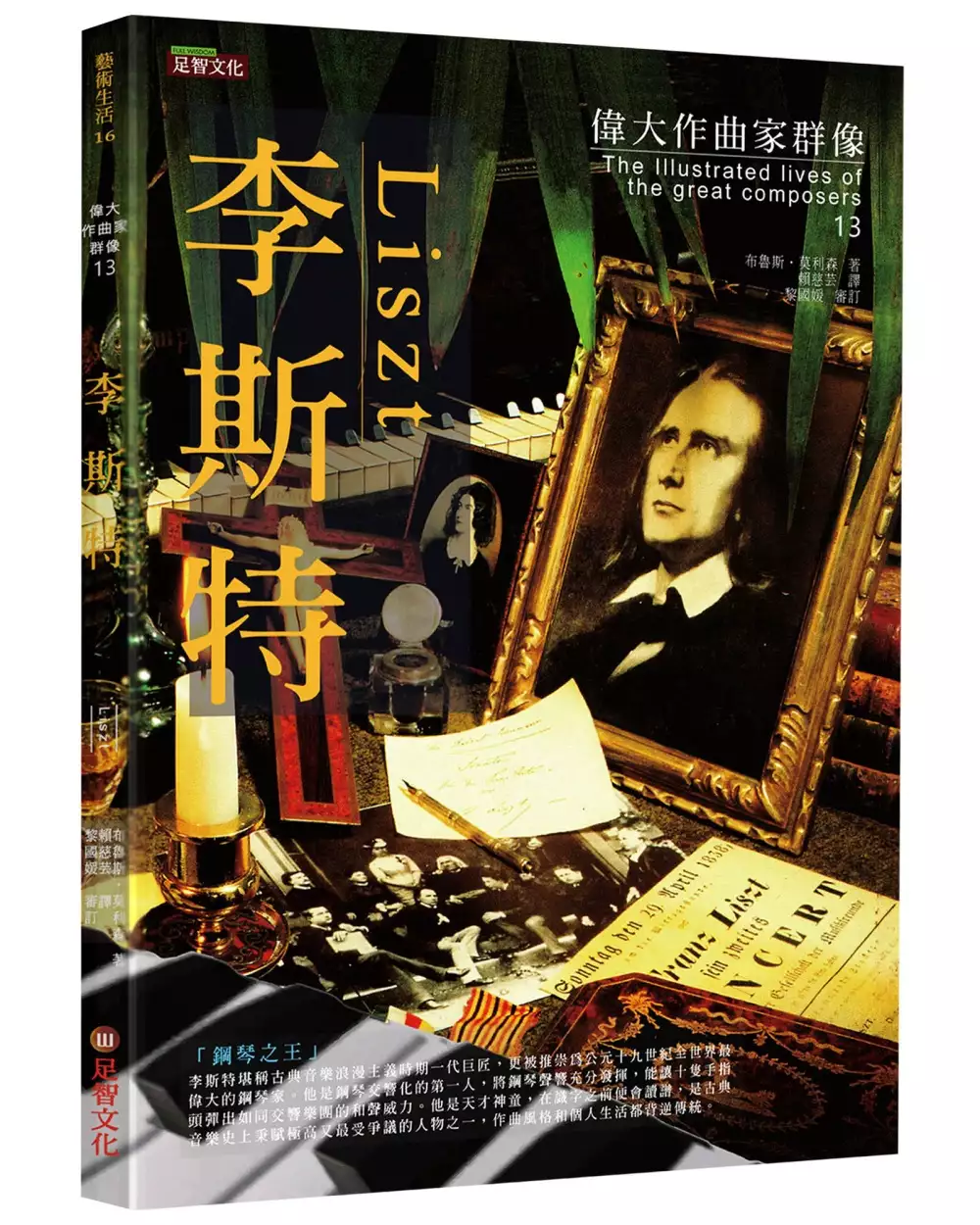

偉大作曲家群像:李斯特

為了解決李昌壽騷擾 的問題,作者布魯斯.莫利森 這樣論述:

「鋼琴貴公子」—李斯特堪稱古典音樂浪漫主義時期一代巨匠,也是當時少數有能力彈奏自己作品的作曲家之一,更被推崇為公元十九世紀全世界最偉大的鋼琴家。 李斯特是鋼琴交響化的第一人,將鋼琴聲響充分發揮,友人阿萊形容李斯特鋼琴聲響中的交響特質:「僅有十隻手指頭卻能彈出如同交響樂團的和聲威力」。他是天才神童,在識字之前便會讀譜,是古典音樂史上秉賦極高又最受爭議的人物之一,作曲風格和個人生活都背逆傳統,素有待人無禮的惡名,尤以對對手為然。 由於父親本身即是業餘鋼琴家,因此小小李斯特在5歲時就接觸鋼琴,8歲時開始學習作曲,到了9歲那年就登台演出。後來在匈牙利貴族的資金獎助之

下,李斯特前往奧地利學習更為專業的演奏技巧,公元1823年,年僅12歲的李斯特在一場大師雲集的私人音樂沙龍亮相,所謂初生之犢不畏虎,他接連挑戰了多首高難度的鋼琴樂曲,讓參與和奏的團員們都不禁讚嘆道昔日「神童」莫札特彷彿再臨一般。 十九世紀出現了兩位以鋼琴而留名千古的音樂家:一位是俗稱「鋼琴詩人」的蕭邦,另一位就是「鋼琴之王」的李斯特。這兩位鋼琴家都是在巴黎(當時最重要的文化勝地)一舉成名。本書籍著珍貴的圖片之助,娓娓鋪陳出李斯特的生平和時代背景。本書多方引述熟識李斯特者的話語、私人信件和日記,描繪出他的個人生話,並探索激發其音樂靈感之宗教和情感糾結。

網路霸凌之法制研究

為了解決李昌壽騷擾 的問題,作者黃子珊 這樣論述:

在網路去抑制效應及道德解離的錯綜作用下,常令網路使用者誤認網路世界無法可管,導致偏激言論的發生而衍生網路霸凌,儘管我國在刑法、民法及行政罰法等範疇均設有相關規範,但面對網路傳播快速、匿名及無國界等特性,如僅能適用過去以傳統犯罪為雛型所制定之立法,恐在犯罪偵查及受害者保護等方面形成漏洞。 因此,本文參酌美國、紐西蘭、韓國及日本等國之立法例,提取我國通訊保障及監察法之調取票制度、兒童及少年福利與權益保障法授權成立的iWIN網路內容防護機構,以及著作權法通知及取下程序等防處機制的精華,建議以行政院推出之《數位通訊傳播法》草案為基礎,課予網路服務提供者責任與義務,著重於改善網路霸凌言論

下架及匿名身分揭露等實務問題,另將網路傳播列為刑罰加重事由,輔以教育強化人民對網路霸凌及法律規範之認知,降低網路負面效應,以期不違憲法保障人民自由權利之宗旨,而有效預防網路霸凌及完善受害者救濟管道。

想知道李昌壽騷擾更多一定要看下面主題

李昌壽騷擾的網路口碑排行榜

-

-

#2.北韓台灣結婚的八卦,YOUTUBE、PTT和Yahoo名人娛樂都在 ...

二人最終在南韓展開新生活,結婚至今已28年。 柔道比賽上一見鍾情一年僅見面一次. 南韓YouTuber「BBangjin」早前拍片講述現實版《愛的迫降》故事。李昌壽 . 於 gossip.mediatagtw.com -

#3.愛的迫降真實版youtuber 推薦 - Dcard

反轉是男主角是性騷擾犯. B32020年3月19日. 原PO - 中山醫學大學. 1. B3 天啊!怎麼會這樣 不過包媽有在下面留言,不知道是不是真的. 於 www.dcard.tw -

#4.愛的迫降真人版是愛的迫害?浪漫情故事背後隱藏性騷擾陷阱?!

本影片根據當事人提供之性騷擾調查報告書內容所製成, 錄音內容經過被害當事人同意 ... 李昌壽是韓國國家隊的教練跟你學姊說去韓國告2個月前說了到現在都沒有動靜我的 ... 於 kzclip.net -

#5.「愛的迫降」真人版結婚華視獨家紀錄| 華視新聞20200221

李昌壽 和陳鈴真經過3年的波折,兩人在南韓舉行婚禮,婚禮還有南韓佛教界一起幫忙,以及祈福,當年華視也獨家派記者前往韓國首爾採訪,一起看看當時兩 ... 於 www.youtube.com -

#6.《愛的迫降》現實版!北韓男戀上台灣女「見面5天跨海尋人 ...

這段故事發生在30年前,1989年時,北韓柔道選手李昌壽代表國家參加南斯拉夫世界柔道比賽。他在酒店大堂見到台灣柔道選手陳鈴真,對那個女孩一見鍾情。 於 www.xoer.cc -

#7.승정원일기모바일

傳于宋文載曰, 今日乃是內局日次, 都承旨李昌壽待開門, 牌招察任。 ... 士大夫先爲之, 則閭巷小民, 自當從之, 不必刻期設禁, 或恐禁吏輩, 因此騷擾於民間。 於 sjw.history.go.kr -

#8.影:愛的迫降真人版,台灣北韓柔道選手相戀,陳鈴真.李昌壽

「愛的迫降」真人版結婚華視獨家紀錄| 華視新聞20200221 李昌壽和陳鈴真經過3年的波折,兩人在南韓舉行婚禮,婚禮還有南韓佛教界一起幫忙,以及祈福, ... 於 vinegareveryday.pixnet.net -

#9.李昌壽- 维基百科,自由的百科全书

李昌壽 (韓語:이창수,1967年7月12日-),北韓男子柔道運動員。由於遭到北韓當局的政治迫害,他在1991年脫北到南韓,並與台灣女子柔道選手陳鈴真結婚。 於 zh.m.wikipedia.org -

#10.南韓- 联盟百科,语义网络

... 此類特殊的設計源自日本,是當局為防範日益惡化的女性遭色狼性騷擾問題而專門設立。 ... 李昌壽. 李昌壽(),北韓男子柔道運動員。由於遭到北韓當局的政治迫害,他 ... 於 zh.unionpedia.org -

#11.台版《愛的迫降》第二代182混血帥兒曾拿下世界美男冠軍

北韓柔道選手李昌洙(李昌壽),與台灣的柔道女將陳鈴真,兩名選手在1989年南斯拉夫世界賽上一見鍾情,甚至為了陳鈴真李昌洙脫北入籍南韓,兩人的愛情故事也在近期被大兒子 ... 於 info.todohealth.com -

#12.愛的迫降真人版!?台灣與北韓柔道選手的愛情故事 - 運動視界

從不太會韓文,加上3年內只有在國際賽上見過3次面,多年前台灣柔道女將陳鈴真不顧多數人反對,毅然決然遠赴南韓嫁給北韓柔道選手李昌壽,兩人的愛情 ... 於 www.sportsv.net -

#13.【有片】《愛的迫降》真實版北韓柔道王牌脫北愛上台灣女

由玄彬和孫藝真主演的韓劇《愛的迫降》,收視屢創新高,沒想到《愛的迫降》竟有真人版,一名北韓柔道選手李昌壽和台灣女選手陳鈴真在1989世界柔道比賽 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#14.이화275호 by rfo.co.kr

헌공 이창수(李昌壽, 1710~1777)와 이조 ... 지나치게 급히 하면 백성이 소요(騷擾)하고 지 나치게 늦추면 때를 잃을 것이니, 급하게 하지도 말고 ... 於 issuu.com -

#15.【愛的迫降】北韓柔道選手愛上台灣女將冒死脫北見面4次決定 ...

由玄彬、孫藝珍主演的韓劇《愛的迫降》大受歡迎,劇集講述北韓男與南韓女的禁忌之戀。其實早在30年前,北韓柔道選手李昌壽於國際大賽上遇見台灣柔道女 ... 於 topick.hket.com -

#16.體壇也有《愛的迫降》 北韓、台灣柔道選手為戀情離鄉 - 動誌

體壇版《愛的迫降》的故事是Youtuber 「包進」透過影片讓觀眾得知,事實上這就是他父母相愛的故事,他的父親李昌壽過去是北韓柔道選手,母親則是來自 ... 於 sportz.im -

#17.《愛的迫降》真人版台柔道女選手戀脫北男教練:我們勸她不要嫁

近日傳出韓劇《愛的迫降》有真人版,1989年一位北韓的柔道王牌李昌壽,在國際賽事上對台灣柔道選手陳鈴真一見鍾情,兩人在3年內只在國際賽事上見過3次 ... 於 tw.yahoo.com -

#18.자랑2100:권사언副正字1 - 자유게시판[837쪽] - 예천군

藥房三提調入診入侍時, 都提調李?, 提調李昌壽, 副提調元仁孫, 記事官邊得讓․金普淳․ ... 旣往則雖不可一一革罷, 以致騷擾, 此後有司之臣, 京兆之堂, 如或憑藉事端, ... 於 ycg.kr -

#19.身心遭中共摧殘四川萬源市楊躍富含冤離世 - 明慧網

二零一七年五月七日,楊躍富訴江後,在中共惡人的騷擾下,含冤離世,終年 ... 萬源市廟子鄉黨委副書記、鄉長:李昌壽萬源市廟子鄉黨委書記:梁忠科萬 ... 於 big5.minghui.org -

#20.陳鈴真兒子 :: 非營利組織網

非營利組織網,陳鈴真ptt,李昌壽騷擾,陳鈴真柔道選手,李昌壽家人,陳鈴真幾歲,柔道國手陳鈴真,李虎進,李昌壽父母. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#21.纯粹的人– Tzy

... 的愛】 身為一名上司,部長對春田強烈的求愛攻勢,難免有「職權騷擾」、「職場霸 ... 的故事,他的父親李昌壽曾是北韓柔道選手,在1989年南斯拉夫世界柔道錦標賽中. 於 www.provety.co -

#22.北韓千金、包進、陳鈴真在PTT/mobile01評價與討論 - 素食蔬食 ...

相關問答. 奧運柔道韓國選手 · 包進 · 北韓千金 · 李昌壽騷擾 · 陳鈴真 · 北韓藝人 · 韓國柔道選手東京奧運 · 李虎進. 更多推薦結果. 於 vegetarian.reviewiki.com -

#23.韓女選手10歲遭教練性侵多年後才知那是強姦... - 自由時報

... 約1/7的女性運動員曾遭受性騷擾或性侵,其中有7成被害人沒有尋求幫助。 ... 您:若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾,請撥打113 ... 於 news.ltn.com.tw -

#24.愛的迫降真實版台灣北韓柔道選手的愛情故事| 中央社| 新頭殼Newtalk

(中央社記者龍柏安台北17日電)從不太會韓文,加上3年內只見過3次面,多年前台灣柔道女將陳鈴真不顧多數人反對,毅然決然遠赴南韓嫁給北韓柔道選手李昌壽, ... 於 newtalk.tw -

#25.台灣版《愛的迫降》!北韓國手「一見鍾情」台灣妹勇敢「為愛 ...

不過近日南韓YouTuber「包進」卻拍片透漏,其實30年前就有「台灣版」的愛的迫降了! 故事經過是這樣的,北韓有一名百戰百勝的柔道選手-李昌壽。 於 www.teepr.com -

#27.2020, 조선시대 파주 능행 및 파주목 행행 학술고증연구

雪布帳卽江華物也從速移送事 分付畿營上出馬山幕次時 李昌壽曰 宮官 以問安 ... 不足 責立民馬及農牛 校吏四出 閭里騷擾 往往有蕩産失農之弊 違法擾民 莫此. 於 gplib.kr -

#28.Z9 的看板 :: 韓國李昌壽騷擾 - 韓國住宿訂房推薦

韓國李昌壽騷擾,2020年2月22日— 李昌壽在北京亞運柔道決賽,輸給了南韓選手,返國後竟然被派去礦坑挖礦,這成了他決心脫北的導火線, ... 浪漫情故事背後隱藏性騷擾 ... 於 entry.kragoda.com -

#29.《愛的迫降》真有台灣版!現實主角生活很美滿

2020年2月17日 — 《愛的迫降》台灣版的故事,是北韓柔道選手李昌洙(李昌壽),與台灣的柔道女將陳鈴真,兩名選手在1989年南斯拉夫世界賽上一見鍾情,雖然當時只能靠 ... 於 www.chinatimes.com -

#30.爸媽的愛情故事比《愛的迫降》更虐心!真實世界中,北韓人的 ...

突破重重難關,甚至拼上性命,就是為了想與妳攜手到老. 一位名叫「包進」的youtuber,上傳了一部描述北韓先生李昌壽與臺灣小姐 ... 於 www.mombaby.com.tw -

#31.영종지행순덕영모의열장의홍륜광인돈희체천건극 ... - 위키문헌

2015年12月29日 — 上謂李昌壽曰: “大將記過後, 命使納符, 則卿以合符當爭執, 見卿親納, 予以爲違格。” 仍有一遵舊例之敎矣。 ... 右議政閔百祥曰: “民間極騷擾矣。 於 ko.wikisource.org -

#32.清代軍機大臣閻敬銘- 頭條匯

... 天,官文被困在家中,實在無拒客的辦法,只得派人請湖北巡撫嚴樹森和武昌知府李昌壽來勸閻回去。 ... 大臣恩承、童華奉使四川,過華州時騷擾地方,加重百姓負擔。 於 min.news -

#33.Z9 的看板- 李昌壽在北京亞運柔道決賽,輸給了南韓選手

可以的話請聽聽另外一個聲音唷! 愛的迫降真人版是愛的迫害?浪漫情故事背後隱藏性騷擾陷阱?!:https:// ... 於 zh-cn.facebook.com -

#34.연구성과 - 한국학진흥사업성과포털 [한국학중앙연구원]

... 判敦寧韓翼謩, 左參贊金陽澤, 禮曹判書李益輔, 兵曹判書李昌壽, 右參贊南泰齊, 刑曹判書趙雲逵, 吏曹判書金尙喆, 護軍 ... 與守令相議汰補, 有何騷擾之弊也? 於 waks.aks.ac.kr -

#35.國家運動訓練中心105 年度績效評鑑報告

練李昌壽。 (13) 游泳隊自104/5/4-105/8/31 聘請 ... 騷擾防治,辦. 理2 場次性別. 主流化相關訓 ... 權、職場性騷擾防治與相關法制講解。 (二)整體規劃. 附屬訓練基地. 於 www.nstc.org.tw -

#36.愛的迫降竟有台灣真實版結局讓人跌破眼鏡

南韓YouTuber包進,日前自拍影片,以口述方式,詳述兩人愛情故事,結尾還出現彩蛋,讓人驚喜不已! 包進說道,一名北韓柔道選手李昌壽,18歲就當上國家 ... 於 www.upmedia.mg -

#37.全州柳氏전주류씨十五世[復明복명] 貞簡公정간공實錄승정원일기(承 ...

噫, 臣伏覩批旨辭意, 則其所以恤民間騷擾之弊, 儘出尋常萬萬, 凡有血氣者, 孰不欽仰? ... 柳復明啓曰, 右承旨金尙迪, 同副承旨李昌壽, 今日不爲仕進, 卽爲牌招, 何如? 於 blog.naver.com -

#38.台版《愛的迫降》驚險脫北過程曝光28年婚姻心聲這樣說

〔記者粘湘婉/台北報導〕韓劇《愛的迫降》日前完美收官,玄彬、孫藝真成功跨越南、北韓藩籬在一起,現實中台灣的柔道國手陳鈴真跟前北韓柔道選手李昌壽 ... 於 today.line.me -

#39.한국문집총간(韓國文集叢刊) - krpia

而到此亦必有大臣騷擾勘律之請。安在其嚴法之意。若知其如此。 ... 承旨趙明履,副提學元景夏,校理李昌壽,申暐,修撰尹光紹,金尙喆,副修撰趙雲逵趍入。上曰。 於 www.krpia.co.kr -

#40.中部人聊天一室南部人聊天中部人聊天@ 好幸 - 隨意窩

世大運教練李昌壽也點名,黃聖庭是有機會搶獎牌的選手之一,黃聖庭說:「世大運選手都是28歲以下,差不多世界一流好手都會參加,希望拚到前三名!」 於 blog.xuite.net