李氏由來的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦白勝暉寫的 吳作棟傳(第一+二輯)(簡體書)精裝 和白勝暉的 吳作棟傳(第一+二輯)(簡體書)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站韩国姓氏起源其实很单一:“金朴李”三姓瓜分韩国50%的人口也說明:金姓的起源,相传有两种说法。一种是很久以前韩国的君主托解尼师听到城外的小树林里面传来婴儿的哭声,上前看 ...

這兩本書分別來自八方 和八方所出版 。

國立暨南國際大學 中國語文學系 王學玲所指導 廖敏惠的 跨越邊界的禮與俗—明代東亞使節文化書寫研究 (1450─1620) (2021),提出李氏由來關鍵因素是什麼,來自於漢文化禮俗、明代外交政策、使節文化書寫、東亞朝貢體系。

而第二篇論文國立金門大學 閩南文化研究所 劉名峰所指導 莊養森的 金門的神轎:宗族社會下的迎輦文化 (2020),提出因為有 神轎、宗族、遶境、信仰體系、尚武精神的重點而找出了 李氏由來的解答。

最後網站紅毛港濟天宮六大特色傳承李氏開基祖信仰 - 臺灣公論報則補充:紅毛港濟天宮位於高雄市前鎮區,原址在小港區紅毛港姓李仔聚落,故又稱「姓李仔廟」,其由來與紅毛港飛鳳宮有關。該廟在紅毛港遷村之後,是六大角頭廟 ...

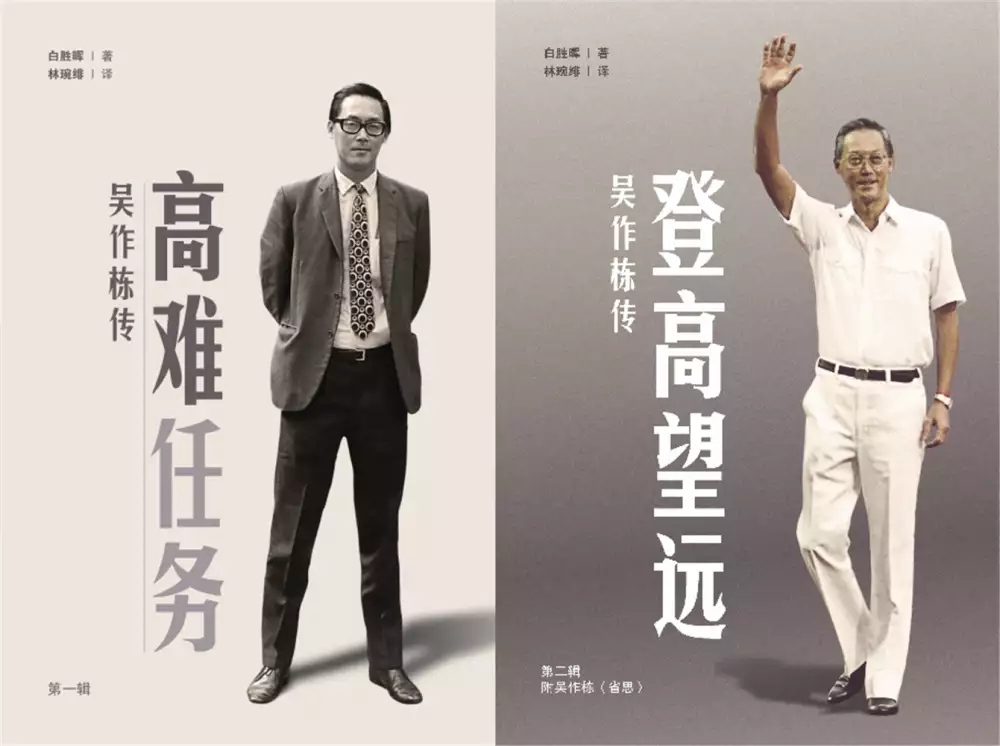

吳作棟傳(第一+二輯)(簡體書)精裝

為了解決李氏由來 的問題,作者白勝暉 這樣論述:

第一輯簡介 傳記講述的是一個不可能的國家的不可能成為總理的總理,因為他不善攀附權貴或使用陰謀詭計,甚至如眾人所知,其導師李光耀曾以“木訥”挖苦其溝通技巧。除去那異於常人的身高,他近乎只是一個平凡普通的人。其父親在他年幼時便已過世。他和母親與四個兄弟姐妹在兩房式的組屋裡居住,並仰賴政府的助學金完成了大學學業。 縱然如此,他終究取得了成功。《高難任務:吳作棟傳》講述了他半個多世紀的生平事蹟,展露了新加坡第二任總理如何運用了自身的力量、智慧和政治見解以及一路上所發掘的能力,從而取得成功。 傳記分成兩輯,第一輯探討了多年來他如何在李光耀的引導下探索及面對各種艱巨的挑戰,推出了種

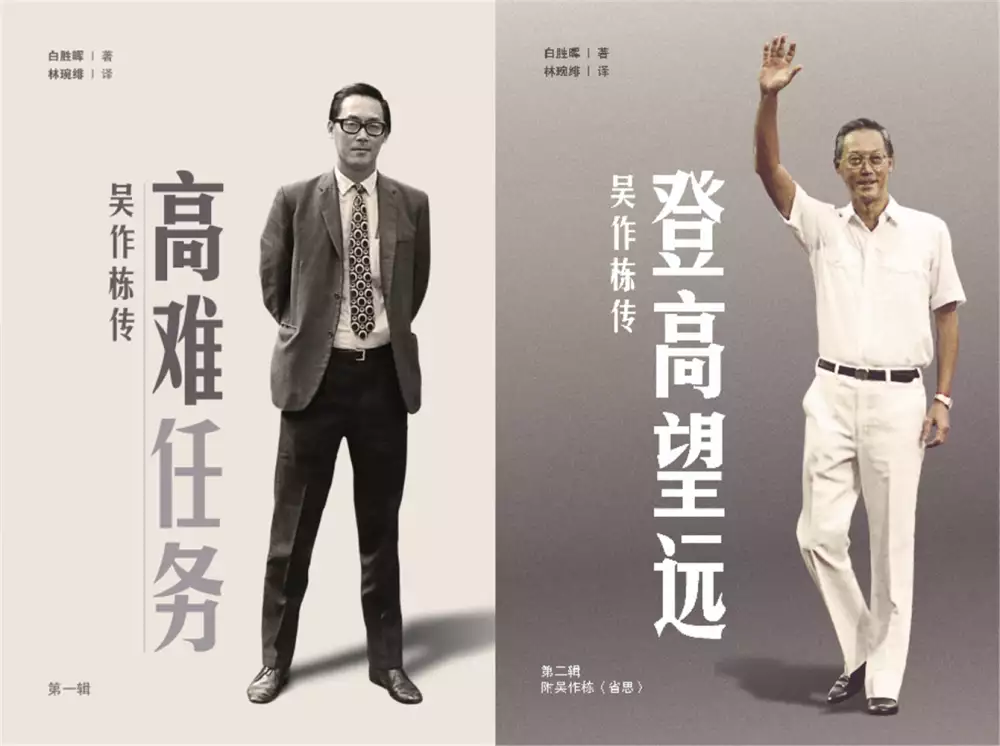

種成功的政策,同時也遭受了政治上的打擊與羞辱。 在進入政界之前,吳資政是首個讓新加坡航運機構東方海皇航運有限公司(Neptune Orient Lines)實現盈利的人。自此以後,他還引入了不少嶄新的政策和建立了新的機構,其中包括保健儲蓄(Medisave)、全民防衛(Total Defence)、居民委員會(Residents’ Committee)及官委議員(Nominated Member of Parliament)。然而,這些亮點卻也被不少挫折所掩蓋,例如:人民行動黨自國家獨立以來,首次失敗的補選——安順補選。 第二輯簡介 有人說,他在總理之位不會撐太久;也沒有多少人

料到,他會在李光耀之後取得成功。當吳作棟在1990年接棒出任新加坡第二任總理,好多人——無論國內國外——都毫不掩飾地公然表示懷疑:新加坡這個年輕的新興國家沒了李光耀,是否還能繼續生存。 然而,吳作棟卻讓一眾質疑者大感意外;他的主政歲月持續了整整14年,一路引領著新加坡渡過經濟風暴、抵禦恐怖襲擊、扛住大選重挫,甚至發動全民與神秘致命病毒宣戰。《登高望遠》捕捉了一位政治領導人錘煉轉型的過程,展現了他如何從青澀稚嫩的新總理,蛻變為一位頑強務實的戰略專家。他既一手推動了這個國家最具爭議性的幾項政策,包括外來人才政策和部長薪金方程式;卻也同時通過保健基金和教育儲蓄等溫情政策,推進他心目中的願景:實

現一個更寬容、更溫和的新加坡。 吳作棟一步跨入後冷戰時代,世界秩序紊亂、處處充滿未知,給這位新進領導人帶來了嚴峻挑戰;但他不止鞏固了新加坡在全球格局中的生存空間與聲望價值,還使之進一步拓展、晉升。過程中,他跨越障礙叩開了克林頓的白宮大門,與曼德拉友好調侃,甚至還可能在李鵬心臟病猝發前,救了他一命。 吳作棟傳續集《登高望遠》,由記者出身的作家白勝暉執筆,他也是《高難任務:吳作棟傳(第一輯)》的作者。這部授權傳記透過作者與編採團隊對人物主角的深入採訪,人民行動黨的檔案資料,以及吳作棟私藏筆記,讓讀者得以從罕見深刻的視角一窺新加坡政治。《登高望遠》所敘述的,是吳作棟主政時代的故事,是他在

繼續推動新加坡蛻變為環球都市的進程中,鮮為人知的內情與真相,情緒與情感。

李氏由來進入發燒排行的影片

潤餅卷,又稱潤餅、薄餅卷、嫩餅菜,臺灣中南部地區亦稱為潤餅[食夾]、春捲,是一種用薄餅(春捲皮)捲食其他肉菜等的食品。狀似春卷,但捲好熟食後直接食用,無須油炸。潤餅作為閩南飲食文化的一部分,流行於福建南部、潮汕、臺灣和印度尼西亞、菲律賓等東南亞地區。越南春卷在形式上也比較類似於潤餅。

遠在中國春秋戰國開始[來源請求],就有在春天以五辛盤祭祀春神的禮俗,五辛盤內容為大蔥、小蒜、韭菜、香菜、芸苔,再祭祀春神後食用這五辛,以求開五臟、去伏氣的保健效果,但因五辛味道辛辣,單吃難以入口,於是後來逐漸發展以麵餅包裹五辛成為春餅來食用,春餅也就成了潤餅和春卷的前身。自東晉開始中原數度戰亂使中原人士大舉南遷閩避難,以致今日台閩一帶吃潤餅還保有古代春餅之俗,桌面無論菜色多少,內容一定必須具備五辛在內,僅芸苔以滸苔代替。吃潤餅在閩台一帶是家族一年中重要的聚會禮節,大多為家族成員食用,一般不會用來招待外人。但近來也出現潤餅專賣店、賣潤餅專車,尤以夜市、菜市場等地最常見。

傳說

相傳潤餅由明代福建泉州同安縣金門島才子蔡復一的夫人李氏首創,相傳是蔡夫人因為蔡復一公務繁忙,無暇用餐,特意為他製作,可以邊辦公邊享用[3]。

故事版本眾多,姑取其中最盛行者如下[4]。

民間流傳,蔡復一是明朝萬曆年間進士,但身體殘缺得很厲害,獨眼、跛腳又駝背,但是他熟讀四書五經,不僅能作詩、賦、八股文;才華橫溢,兩手能同時寫字,在殿試上大出鋒頭,皇帝原本想點其為一甲(前三名),但蔡態度狂傲,皇帝又改其為二甲。不過放榜之後,皇帝憐才之意又起,常對蔡加以賞賜,四個奸臣於是過來消遣他,欲挫其銳氣。

四奸臣前來,第一人取笑他是獨眼龍,蔡說:「一眼觀天下。」第二人取笑他是瘸子,蔡回應:「一腳登龍門。」第三人取笑他是駝子,蔡回應:「一背藏千卷。」最後一人又質疑他兩手同時寫字是假的,蔡就回答「兩手作萬言。」立成一首詩。四個奸臣無趣而返,於是告訴皇帝,蔡復一說天下文書都抄寫得成,「兩手作萬言」,皇帝很生氣,覺得蔡太狂妄了,故要求蔡一個月內抄寫朝廷歷年來的邊防文書,如不從,將以「欺君」論處。

為了完成任務,蔡只好廢寢忘食,晝夜雙手齊書,幾乎不吃飯,蔡夫人看在眼裡,急在心裡。有一天,她想出了一個妙法:麵粉加水,攪成糊狀,在熱鍋上輕輕一抹,做成一張張薄薄的麵餅皮,再把各種菜切細,炒成燴菜,然後用餅皮把燴菜捲成圓筒狀。每天用餐時,蔡夫人雙手捧著「薄餅」餵正在抄寫的蔡復一,這樣既不影響工作,又不耽擱用餐。在夫人的照料和協助下,蔡復一如期完成使命,他抄的文件足足放滿了九個櫃子。

皇上認為蔡是個能吃苦、有智謀的人,故大力提拔蔡,蔡後來作到湖南、湖北、貴州、雲南、廣西五省經略。從此,蔡夫人做餅的故事在當地傳為美談,因「潤餅」是蔡夫人所創,所以民間又有「美人薄餅」或「夫人薄餅」的說法。

跨越邊界的禮與俗—明代東亞使節文化書寫研究 (1450─1620)

為了解決李氏由來 的問題,作者廖敏惠 這樣論述:

摘要中國使節書寫歷史淵遠流長,漢代承繼春秋時期「詩賦外交」的禮儀傳統,持續發展使節書寫,惟在史籍上僅留下吉光片羽;唐宋以降,使節筆下逐漸凝塑出一個跨越邊界的書寫形式;至明代開創使節多元書寫的另一個高峰。使節書寫作為出使異域言談見聞記錄,同時亦直接或間接地呈現當代獨特的文化形態及現象,展現當代時空背景下的別具一格的特色。明代初期,太祖朱元璋為恢復過往隋唐時期使節絡繹的榮光,積極拓展外交關係,各國使臣咸來朝貢,盛極一時。但是,英宗土木堡之變的發生,使得明朝的對外關係出現重大轉折。為重塑明朝的宗主國地位,展現國家的文學素養與文化風貌,明朝開始派出大量文人使節出使朝貢國家。使節出使之際,必著眼於藩屬

國有否遵循明朝相關禮儀,並透過「賦詩言志」展示深厚的文化底蘊,重拾大明王朝的榮耀。近年來,東亞地區益形重要,且在政府積極推動新南向政策的背景下,從事東亞相關研究議題蓬勃發展,促成使節空間移動越境與跨界的書寫成為當代顯學。歷來使節作品多著眼於單一區域、單一視角的單線書寫,然而,同在大明王朝的時間軸下,彼此間橫向的相互關照、史料間的比較研究,進而拼合交織而為使節文化書寫,並影響周遭主要朝貢國家的,卻幾無著墨。緣此,本研究將考察土木堡之變後至萬曆年間使節在朝鮮、琉球、安南等東亞朝貢國家的文化書寫,從出使朝鮮的文化觀看與認同、出使琉球的域外探奇與訪俗,以及出使安南的記憶重構與共鳴,總結其間禮與華同、殊

方同俗、禮遵明制的共通性,並歸納使節對朝鮮、琉球、安南等朝貢國家產生的影響。

吳作棟傳(第一+二輯)(簡體書)

為了解決李氏由來 的問題,作者白勝暉 這樣論述:

第一輯簡介 傳記講述的是一個不可能的國家的不可能成為總理的總理,因為他不善攀附權貴或使用陰謀詭計,甚至如眾人所知,其導師李光耀曾以“木訥”挖苦其溝通技巧。除去那異於常人的身高,他近乎只是一個平凡普通的人。其父親在他年幼時便已過世。他和母親與四個兄弟姐妹在兩房式的組屋裡居住,並仰賴政府的助學金完成了大學學業。 縱然如此,他終究取得了成功。《高難任務:吳作棟傳》講述了他半個多世紀的生平事蹟,展露了新加坡第二任總理如何運用了自身的力量、智慧和政治見解以及一路上所發掘的能力,從而取得成功。 傳記分成兩輯,第一輯探討了多年來他如何在李光耀的引導下探索及面對各種艱巨的挑戰,推出了種

種成功的政策,同時也遭受了政治上的打擊與羞辱。 在進入政界之前,吳資政是首個讓新加坡航運機構東方海皇航運有限公司(Neptune Orient Lines)實現盈利的人。自此以後,他還引入了不少嶄新的政策和建立了新的機構,其中包括保健儲蓄(Medisave)、全民防衛(Total Defence)、居民委員會(Residents’ Committee)及官委議員(Nominated Member of Parliament)。然而,這些亮點卻也被不少挫折所掩蓋,例如:人民行動黨自國家獨立以來,首次失敗的補選——安順補選。 第二輯簡介 有人說,他在總理之位不會撐太久;也沒有多少人

料到,他會在李光耀之後取得成功。當吳作棟在1990年接棒出任新加坡第二任總理,好多人——無論國內國外——都毫不掩飾地公然表示懷疑:新加坡這個年輕的新興國家沒了李光耀,是否還能繼續生存。 然而,吳作棟卻讓一眾質疑者大感意外;他的主政歲月持續了整整14年,一路引領著新加坡渡過經濟風暴、抵禦恐怖襲擊、扛住大選重挫,甚至發動全民與神秘致命病毒宣戰。《登高望遠》捕捉了一位政治領導人錘煉轉型的過程,展現了他如何從青澀稚嫩的新總理,蛻變為一位頑強務實的戰略專家。他既一手推動了這個國家最具爭議性的幾項政策,包括外來人才政策和部長薪金方程式;卻也同時通過保健基金和教育儲蓄等溫情政策,推進他心目中的願景:實

現一個更寬容、更溫和的新加坡。 吳作棟一步跨入後冷戰時代,世界秩序紊亂、處處充滿未知,給這位新進領導人帶來了嚴峻挑戰;但他不止鞏固了新加坡在全球格局中的生存空間與聲望價值,還使之進一步拓展、晉升。過程中,他跨越障礙叩開了克林頓的白宮大門,與曼德拉友好調侃,甚至還可能在李鵬心臟病猝發前,救了他一命。 吳作棟傳續集《登高望遠》,由記者出身的作家白勝暉執筆,他也是《高難任務:吳作棟傳(第一輯)》的作者。這部授權傳記透過作者與編採團隊對人物主角的深入採訪,人民行動黨的檔案資料,以及吳作棟私藏筆記,讓讀者得以從罕見深刻的視角一窺新加坡政治。《登高望遠》所敘述的,是吳作棟主政時代的故事,是他在

繼續推動新加坡蛻變為環球都市的進程中,鮮為人知的內情與真相,情緒與情感。

金門的神轎:宗族社會下的迎輦文化

為了解決李氏由來 的問題,作者莊養森 這樣論述:

神轎是遶境時彰顯神明威儀的乘坐工具,也是遶境儀式中的神明象徵,表徵神明階序,鑲嵌在民間信仰體系裡。金門的神轎種類有輦、四轎、八座與畚斗輦四種,也有購自臺灣的文轎、武轎與大陸的輦轎。一般來說,宮廟為使神澤廣被,遶境時通常選用能顯示排場威儀的文轎,讓更多的神明參與遶境巡安,或選用畚斗輦、八座,以減少人力需求。但在金門大多數宮廟卻選擇使用具有特殊操輦行儀、又耗費人力,神明乘坐數也少的輦,作為遶境巡安之用。 本研究以金門神轎中的輦為主題,就金門傳統宗族社會下的迎輦文化,探討輦的特殊性及其與聚落的關聯性。研究採用文獻資料、田野調查與訪談等方法交叉使用,以豐富資料的完整性。 明清時期

金門的資源有限,爭奪與械鬥時有發生。聚落的神明出社遶境、鎮五方,象徵神明保境安民,更是居民對生活及生產領域的宣示。尚武象徵的操輦行儀是居民日常自衛武力的投射。 研究顯示輦的操演,除帶來力量感與震撼性,也表現出男子漢氣概與尚武精神。對內可強化聚落的凝聚力,對外則展示聚落的力量,為傳統宗族社會競爭的遺留。一頂具有武轎性質,堅固耐用、好操作的輦,也成為競爭下的必要選擇。而輦的主體、造型與紋飾圖像,同時反映民間集體信仰。

李氏由來的網路口碑排行榜

-

#1.彰化縣埔心鄉新館社區+++

李氏 家族家大業大,曾擁有土地兩佰多甲。埔心李氏子孫於新舘開枝散葉,子孫賢秀,人才輩出。 李姓由來:李氏元始大公,皋陶公為堯大里官,以官命族, ... 於 sixstar.moc.gov.tw -

#2.姓氏起源之:李姓 - BiliBili

这里是 李氏 故里,也是中国最牛的宗祠,是1.3亿李姓祭祖圣地! 中华姓氏之李姓起源。你知道李姓的始祖是谁吗. 643 ... 於 www.bilibili.com -

#3.韩国姓氏起源其实很单一:“金朴李”三姓瓜分韩国50%的人口

金姓的起源,相传有两种说法。一种是很久以前韩国的君主托解尼师听到城外的小树林里面传来婴儿的哭声,上前看 ... 於 www.163.com -

#4.紅毛港濟天宮六大特色傳承李氏開基祖信仰 - 臺灣公論報

紅毛港濟天宮位於高雄市前鎮區,原址在小港區紅毛港姓李仔聚落,故又稱「姓李仔廟」,其由來與紅毛港飛鳳宮有關。該廟在紅毛港遷村之後,是六大角頭廟 ... 於 tprn.news -

#5.朝鮮半島姓氏起源揭密為什麼韓國有這麼多人姓金? -- 上報/ 生活

南韓有句俗話說,一顆石頭從首爾中心的南山頂上丟下來,被砸到的人不是姓金就是姓李,南韓逾五千萬人口中,... 於 www.upmedia.mg -

#6.隴西開國公五山聖祖由來- 聖弘文創小百科 - 神明生日| 壽桃塔

古代時期提到隴西就會知道李姓家族,崛起於魏晉南北朝,當時的始祖李暠建立了西涼王朝。北魏時,是北魏顯赫的士族之一,到了唐朝,因唐朝皇族屬隴西李氏 ... 於 shenghong1126.com.tw -

#7.李姓由来手抄报简单漂亮_头条

头条提供李姓由来手抄报简单漂亮的详细介绍, 在这里您可以详细查阅到李姓由来手抄报简单漂亮的内容, 每天实时更新,最新最全的李姓由来手抄报简单漂亮的资讯一网打尽。 於 www.toutiao.com -

#8.淺談李氏「青蓮堂」堂號的由來 - 人人焦點

姓的出現逐步瓦解了母系氏族,開始向父系氏族過渡,中國姓氏的發展應該從炎黃二帝開始的,所以,中國人稱自己是炎黃子孫。 一、李姓起源. 李姓是嬴姓顓頊 ... 於 ppfocus.com -

#9.李氏[中国姓氏之一] - 抖音百科

还有李姓源于唐朝皇帝赐赏姓李。李姓人起源于北方,以甘肃、陕西、河南三省为多。唐代李氏南迁主要有三次,一次是在唐朝初期,第二次是“安史之乱”时,第三次是黄巢起义 ... 於 www.baike.com -

#10.隴西衍派的由來? - 劇多

其後,利貞為防追捕,不敢姓理,感念“木子”救命之恩,遂改為“李”氏。“木子”,正是李樹的李子。 4、史籍記載,李氏郡望有13個,即:隴西、趙 ... 於 www.juduo.cc -

#11.我家堂號的由來與歷史 - 沃草公民學院

李姓的堂號應該是「隴西」,大概已成為臺灣社會的常識,人人都能朗朗上口。因為「隴西李氏」是涉及唐朝皇室、頗具歷史爭議與知名度的家族郡望。 於 test.blog.citizenedu.tw -

#12.百家姓李姓的起源,李姓簽名設計以及書寫技法,頭像獲取

李姓起源於今河南鹿邑。鹿邑古稱苦縣,春秋時先屬陳國,後歸楚國,是道家學派的創始人即李姓始祖老子 ... 於 twgreatdaily.com -

#13.李姓的起源中国百家姓中李姓的来历是什么? - 趣历史

《元和姓纂》中记载,说李姓本来是颛顼帝高阳氏的后裔,颛顼生大业,大业生女华,女华之子皋陶为尧帝的理官,后命族人以官名为姓,姓“理”。皋陶之后裔理征 ... 於 m.qulishi.com -

#14.百家姓的由來 - 中華姓氏文化交流協會

經過唐朝的大發展之後,李姓開始南遷,主要有三次。第一次,河南的李姓于唐高宗年間進入福建開闢漳州;第二次是安史之亂時,不少李姓因避戰亂 ... 於 www.99xingshi.com -

#15.【香港冷知識】李氏力場的由來- Beginneros | 網上學習平台

【香港冷知識】李氏力場的由來. 香港本土. 「我們在中環的超人,願人都尊你的姓為李。願李的國降臨,願李的旨意行在香港,如同行在長實。我們日用的物品,百佳賣給我們 ... 於 beginneros.com -

#16.【趣說百家姓】李氏歷代多猛人齋數都數到好多 - Yahoo新聞

至於「李」氏的起源,主要說法有三:一是源於嬴姓,二是出自皋陶之後顓頊帝高陽氏的後裔理征,第三說法是出自周朝道家創始人老子李耳,屬於以官職名為氏。 於 hk.news.yahoo.com -

#17.李氏,李姓起源,李氏,李姓介绍 - 百家姓- 族谱录

李姓介绍,李姓起源- 百家姓- 族谱录- 族谱录(zupulu.com)是Web2.0时代优秀的姓氏和人物收录维客网站和姓氏、宗族讨论社区,族谱录是致力于全球华人宗族 ... 於 wiki.zupulu.com -

#18.百家姓—–李氏的起源| 姓氏| 大紀元

說來很有意思。李姓本來是以官職為氏的。臬陶是傳說中的東夷部落首領,活動地點在今天山東曲阜市一帶。堯 ... 於 www.epochtimes.com -

#19.李姓来源_抖抖音

李氏 因大理之官而得姓为理, 后因理徵避难以木子为食而姓李。3、源出姬姓(虎图腾)说。商朝时期,有周的同姓后裔,名巴人,居 ... 「中国姓氏文化」-李姓的由来和历史. 於 page.iesdouyin.com -

#20.耆老影音 - 燕樓李氏線上族譜系統

丙申年過頭祭典2016 10 10溪州底角前往獅頭角迎祖佛. 燕樓李氏修撰族譜研討. 蘆洲獅頭角到永倫角恭迎祖佛. 2015冬至祭祖. 2014冬至團拜. 燕樓李氏的由來. 於 www.yanlouli.org -

#21.淡水李家

「燕樓」為李氏宗族的代表堂號。「燕樓」名稱之由來,係取自春秋戰國時期的首都「燕京」(即今之北京)東角樓之簡稱。忠寮燕樓李家自發跡以後,一向秉 ... 於 tamsui.dils.tku.edu.tw -

#22.5000万韩国人,这3个姓占了2500万,还都跟中国有关 - 历史

熟悉越南的朋友都知道,越南有40%多的人姓阮,还有黎、李、陈、吴等大姓。 为什么呢?因为越南曾是中国的藩属国,这些姓向上追溯 ... 韩国汉姓的由来. 於 history.ifeng.com -

#23.「韓國起源論」是這樣來的:從繼承中華到積極脫漢 - 關鍵評論網

朝鮮這個國號,其實是朱元璋命名,當時李氏朝鮮的開國國王李成桂透過篡位取得王位,上書明朝禮部詢問新政權該以何為名,朱元璋這樣回覆:「東夷之號, ... 於 www.thenewslens.com -

#24.李姓起源分布与家谱家族 - 23魔方基因检测

李姓的渊源主要来自两大支:赢姓和姬姓。 第一支出自嬴姓。李氏的远祖可追溯到4000多年前的“五帝”时代高阳氏颛顼。颛顼氏族属于东夷族,最早活动于今河南东部,后来北 ... 於 www.23mofang.com -

#25.你知道自己姓氏的「圖騰」是什麼嗎?黃是玉佩、沈是一頭牛

李姓圖騰,李姓是九黎民族之一的氏族的族稱。皋陶是李姓的始祖。 ... 許氏圖騰,許氏由來, 1、出自姜姓,以國為氏,是炎帝神農氏的後裔。許氏與齊氏 ... 於 www.setn.com -

#26.淡水李氏古厝 - 自由行旅遊網

關於新北市各區域的由來作簡短的說明,挑選喜歡的景點「加入行程」,組合一個專屬於您的旅遊清單. 於 trip.gohome.com.tw -

#27.韩国的三大姓:金、李、朴跟中国有关吗? - 界面新闻

李氏 在统治朝鲜的500多年时间里,曾下令将王氏高丽所赐的王姓一律恢复其原姓,同时采取“赐姓”的办法以加强统治,赐予许多人姓李,因而使朝鲜李姓人口急剧增加。明末清初, ... 於 www.jiemian.com -

#28.蘆洲李宅古蹟-李友邦將軍紀念館

李氏 古厝,自民國72年(1983)主動申列為國家文化資產,民國74年(1985)內政部公告為三級古蹟,到民國95年(2006),以蘆洲李宅古蹟暨李友邦將軍紀念館正式開放,歷經24年 ... 於 www.luchoulee.org.tw -

#29.Lee & daughters 李氏商行- = 11/20美好奉獻日 - Facebook

美好奉獻日的由來: 李氏商行的開始,有過許多等待客人上門的日子, 也因許多顧客的口耳相傳以及無形有形的協助,才有著現在的李氏。 於 m.facebook.com -

#30.FamilySearch Catalog: 李氏宗譜[不分卷]

Note Location Collection/Shelf Image Group... 李氏宗譜, 5,1400‑1872 Granite Mountain Record Vault International Digital 100066882 李氏宗譜, 6, 1400‑1872 Granite Mountain Record Vault International Digital 100066883 李氏宗譜, 7,1400‑1872 Granite Mountain Record Vault International Digital 100066884 於 www.familysearch.org -

#31.中国大姓之一的李姓起源 - 知乎专栏

李姓主要分布在中国北方地区以及西北河西走廊,另外在西南云贵走廊也有集中聚落,其中河南是中国李姓的第一大省。现在一般认为李姓源自于徐淮夷,发祥在陇 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#32.庄腳歷史學筆記1 「庄腳歷史學」系列(一) - 歷史學柑仔店

李文良(國立臺灣大學歷史學系教授). 堂號常被視為家族的起源地,是血統上作為漢人的重要象徵。李姓的堂號應該是「隴西」,大概已成為臺灣社會的 ... 於 kamatiam.org -

#33.為什麼《李屍朝鮮》譯名引發韓國網友不滿?原來日韓歷史恩怨 ...

台灣劇名翻譯的由來 ... 同樣的概念放到Kingdom 來,用「屍」取代原本「李氏朝鮮」的第二個字,果然吸 ... 在講「李氏朝鮮」之前,要先講「朝鮮」。 於 www.gq.com.tw -

#34.蘆洲李宅

... (七十四年)八月十九日經政府核准為台閩地區第三級古蹟「蘆洲李宅」,為定名之由來。 因此,從這許多具有歷史特色所組成的李氏古厝──現在的蘆洲李宅,可以知道無論 ... 於 studentweb.bhes.ntpc.edu.tw -

#35.有若干雜姓。

油車和大義崙,李姓爲第一大姓,廖姓住民爲數亦不少,此外尙. 有若干雜姓。 義隆舘:在油車村文化路六四號,現爲當地望族李姓的住宅,原 ... 該宮由來頗久。 於 www.th.gov.tw -

#36.精英13頂級血統家族之李氏家族華為背後老板

十三家族如下李氏叫做梅花, ... 如果追溯“令和”這個詞的由來,你會來到中國,而不是日本。 而象征“令和”二字的梅花,竟是“李家”的家徽! 於 www.westca.com -

#37.李姓的起源、来源

一种说法是:商纣时,皋陶后裔理徵,在朝为官,因直谏得罪了商纣王,而被处死,其妻契和氏带着儿子利贞逃难时,因食李子充饥,才得以活命,故不敢称理,便改姓李氏。另一种 ... 於 xh.5156edu.com -

#38.蘆洲最早開墾的地方是北側的水湳庄,相傳在雍正十年時就有 ...

當時墾業戶多是福建泉州同安縣李姓先民。 ... 兌山李氏. 蘆洲開發史是與福建同安山李氏族人緊密聯繫在. 一起的。 ... 蘆洲中路庄舊名的由來,根據民國49年(1960)出. 於 www.luzhou.ntpc.gov.tw -

#39.你的家族姓氏起源于哪里? - 春秋_中国孔子网

而“氏”的产生则在“姓”之后,是按父系来标识血缘关系的结果,比如轩辕氏等。 ... 李氏源出嬴姓,少昊的后裔是东夷族首领皋陶(偃姓或嬴姓),皋陶曾被 ... 於 www.chinakongzi.org -

#40.你姓李嗎?你知道李姓的起源地在哪裡嗎? - 每日頭條

歷史上李姓主要出自於嬴姓和姫姓,少數源於外族改姓和賜姓。第一支李姓源自贏姓,早在四千年前,堯帝時期,顓頊帝高陽氏<嬴姓>的後裔 ... 於 kknews.cc -

#41.姓氏堂號對照表 - 台灣劉氏登魁公派下親族會

陳氏堂號:穎川、汝南、下邳、廣陵、河南〔郡號〕、德星、德聚、繩武等。有因音誤而姓田。 ... 唐有安姓因不恥安祿山而改姓李,也有因賜姓而姓李。 於 www.ldk.org.tw -

#42.中國人口最多的王姓和李姓,一姓出過一位皇帝 - 華新要聞

在人類剛剛出現的時候,因為個人力量過於渺小,相熟的人群會根據血緣關係組成氏族部落,這就是姓氏的由來,那時沒有文字,沒有族譜,人們常常按照部落 ... 於 newmediamax.com.tw -

#43.蘆洲李氏古宅@ 花言花語~DAISY的花草世界和心情紀錄 - 隨意窩

李氏 古宅是三級古蹟,典型的多進多護龍大宅院;三進三落的大宅格局,現存七廳,五十六房, ... 走進庭院,巨石上銘記著古宅興建的歷史和成為三級古蹟的由來~~~. 於 blog.xuite.net -

#44.忠寮李氏宗族聚落 - 開放淡水- Fandom

淡水忠寮的李氏宗族,是昔日淡水地區最大的姓氏聚落,祖籍為福建省泉州府同安縣, ... 「燕樓」名稱之由來,係取自春秋戰國時期的首都「燕京」(即今之北京)東角樓之 ... 於 tamsui.fandom.com -

#45.李氏_台山姓氏_台山市人民政府门户网站

理徵的妻子带了儿子利贞,逃难到“伊侯”地方,饥渴交困靠吃李子得以活命,因此就改“理氏”为“李氏”,就是李族的起源。利贞的儿子昌祖居陈(今河南省)。昌祖生彤德,彤德的 ... 於 www.cnts.gov.cn -

#46.李姓的来源李氏的姓氏源流 - 百家姓周易起名

即认为李姓起源于图腾崇拜,以李树为图腾。 李氏因大理之官而得姓为理,后因理徵避难以木子为食而姓李。因其所食 ... 於 www.cnbjx.com -

#47.西山前李氏家廟 - 金門縣文化局

金門李氏,主要源自福建兩個支系,一是同安浦園李容(明太祖洪武30年丁丑 ... 宅第與家廟,以壯家聲,光耀門楣,此為西山前李氏家廟興建的由來,約建 ... 於 cabkc.kinmen.gov.tw -

#48.為何韓國人姓氏都一樣? - Creatrip

韓國的大姓. 根據2015年的韓國人口普查資料顯示,韓國前五大姓為金氏(21%)、李氏(14.3% ... 於 www.creatrip.com -

#49.我家堂號的由來與歷史* - 李文良

李姓的堂號應該是. 「隴西」,大概已成為臺灣社會的常識,人人都能朗朗上口。因為「隴西李氏」是涉. 及唐朝皇室、頗具歷史爭議與知名度的家族郡望。 於 tpl.ncl.edu.tw -

#50.仙景清白家景山公房譜牒- 李氏宗親會

載文忠集神道碑)論曰:李邴剛介,優於進諫、代言。 ... 仙景清白家李氏湖頭南庄分派玄傑房 ... 後由來蘇里南庄徙居龍興里大港頭龜脰 內、崇善里雲美。 於 www.leefamily.com.tw -

#51.西山前李氏家廟 - 金門文化資產網

西山前李氏自此務農為生,在地利有限的環境中奮鬥有成,但分食者眾,周遭 ... 宅第與家廟,以壯家聲,光耀門楣,此為西山前李氏家廟興建的由來,約建 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#52.百家姓之首“李”的由來,關於李姓你不知道的祕密 - 雪花新闻

李这个姓现在是百家姓之首,是全中国乃至全世界最多的姓氏。 李姓图腾韩国前总统李明博这个姓的来源有6种说法: 一、出自嬴姓,为颛顼帝高阳氏之后裔 ... 於 www.xuehua.us -

#53.第一大姓「李」:祖先是誰?為何成人口最多的姓氏?很多人想 ...

李姓起源於我國河南鹿邑縣,是春秋時期道家創始人老子的出生地。在我國歷史上十二個政權是由李姓血脈掌握的,總共出過58位帝王及無數忠臣良將。 於 read01.com -

#54.浯洲李氏源流考 - 金門日報

總之,理之為姓,係以官為氏所由來者也。 《漢書藝文志》載:「法家者流,蓋出於理官」。理官,係掌訟獄之官,猶今之司法官(一曰相當於今之司法部長) ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#55.中國《百家姓》的由來

《百家姓》與《三字經》、《千字文》並稱“三百千”,是中國古代幼兒的啟蒙讀物。“趙錢孫李”成為《百家姓》前四姓是因為百家姓形成于宋朝的吳越錢塘地區,故而宋朝皇帝 ... 於 www.chineseredpacket.com -

#56.李氏起源简介,李氏的姓氏来源是怎么来的? - 解忧常识网

李姓是世界上人口最多的姓氏,2011年最新百家姓排名,李姓为中国第一大姓。为区别其他同音姓,常说“十八子李”或“木子李”。在台湾、朝鲜和越南,李姓 ... 於 www_63fl_com_ipv6.qinshui.gov.cn -

#57.李氏 - 金门会馆

李Li, Lee. 隴西衍派. 姓氏由來:源於嬴姓,或出自皋陶之後顓頊帝高陽氏的後裔理征,「理」、「李」兩字古音相通,便也以李為氏。隴西是李氏宗族的發源地,自唐以來 ... 於 www.kimmui.com -

#58.黃氏發祖源流諭 - 國立中山大學應用數學系

配李氏。子:誠徵、衍徵、濟徵、蔡徵。 第四八世 諱 衍徵公 公初生百日就能言,仕 ... 積之財物金銀均而付之,並修新家乘,亦各授一本,以便年深歲久,認所由來,知吾祖 ... 於 www.math.nsysu.edu.tw -

#59.李姓_百度百科

李氏 因大理之官而得姓為理, 後因理徵避難以李子為食而姓李。因其所食為野生李, 故由理氏培育成為家生李樹, 並以李樹為神樹, 亦即圖騰樹。故凡李氏子孫, 常於宅旁種李 ... 於 baike.baidu.hk -

#60.【李姓人口數量2017】李姓有多少人口 - 排行榜

人口數量百家姓排第三。宋朝到明朝之間600年的時間裡,中國姓李的人減少了140%主要是因為當時北方常年戰亂,在戰亂中受到屠殺的主要是漢族人民,而李姓又是漢族大姓, ... 於 top10bikeguide.com.tw -

#61.李虎- 中國哲學書電子化計劃

李虎(? - ),字文彬,西魏時賜鮮卑姓大野氏,中國北魏、西魏官員,「西魏八大柱國」之一,官至太尉、左僕射,唐朝的奠基者,為唐高祖李淵的祖父。 顯示更多. 於 ctext.org -

#62.許由就是李姓祖先/(9世)伯益(姜伯益)子思成→/ 李火德公派下 ...

李氏 祖先為閩西客家人,後移居詔安,詔安屬福建彰州,漳州為閩南系統,故李家為閩南化 ... 甄姓的來源,甄姓起源,甄姓氏的由來http://bit.ly/32b8RUy 於 nicecasio.pixnet.net -

#63.河北獻縣南魏家莊李氏族譜(總譜) - 李常生傳記文學

《戰國策》中始有李悝、李牧,李姓起源甚晚。 古人姓氏多無本字,常假借同音字。老姓變為李姓,也是同音假借。 「古韻『老』 ... 於 leebiography.com -

#64.971103A.doc

設立奬學金由來 ... 在每年九月中便行文各大專院校請予推薦品學兼優李氏子弟申請奬學金,每年都收到近三百名推薦名單。 ... 財團法人台灣李氏宗祠奬學金委員會. 於 fsis.thu.edu.tw -

#65.炎黃子孫的由來與福建人的祖譜(族譜) - Neocities

而更偉大的是〝閩粵李氏的大始祖〞李火德(有說他避唐末黃巢之亂,有說他是唐宗室南宋丞相李綱之後),他的子孫據說有三千萬,包括所有客家與部份非客家李姓人士,據說 ... 於 ydtsai.neocities.org -

#66.李氏族譜 - 中華佛學研究所

據《姓氏考略》,“理、李古字通”。李姓先為理氏,商朝末年因避難逃至豫西,後到豫東鹿邑縣定居。利貞母子為了感激 ... 於 www.chibs.edu.tw -

#67.滿族王姓源自完顏氏肇和金與愛新覺羅氏有關

“李”姓由來主要可以歸納為以下七種原因,即:本姓、皇封姓(賜姓)、隱姓、隨姓、冒姓、改姓和宗教姓。 德崇告訴記者,“李”姓始於老子李耳。據《姓氏考略》 ... 於 culture.people.com.cn -

#68.中國評論新聞:李姓——客家第一大姓

為了紀念這段蒙難的歷史,感謝李子的活命之恩,母子倆便決定改姓“理”為“李”,這就是李姓的由來。很長一段時期,李姓還是個小姓,姓李的人不是很多。 於 hk.crntt.com -

#69.隴西李氏 - 華人百科

隴西李氏從秦代開始就是著名的武將軍人世家。 ... 由來. 李家祠堂又稱"李家龍宮",是唐代宮廷式古建築群,是天下李氏族人敦宗睦族、祭祀先祖的宗祠,因唐太宗御筆親書 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#70.姓氏文化|“李”姓由来 - 搜狐

姓氏文化|“李”姓由来 ... 编者按:“姓者,统其祖考之所自出;氏者,别其子孙之所自分。”姓氏的产生,标志着人类从群婚制走向血缘婚姻制,是人类文明进步的 ... 於 www.sohu.com -

#71.【常見姓氏圖騰介紹(一)】 | 王者之風-閩王紀念館

【常見姓氏圖騰介紹(一)】 | 王者之風-閩王紀念館-台中市王氏宗親會. ... 李姓圖騰,李姓是九黎民族之一的氏族的族稱。皋陶是李姓的始祖。黎就是虎,又可以寫作(豸 ... 於 wang-tobeboss.com -

#72.李姓-姓氏起源 - YouTube

我們每個人都有自己的姓氏。這些是如何產生的呢?在上古三代,姓和氏不是一碼事。氏是從姓那兒派生出來。從漢代開始,姓氏混而為一。 於 www.youtube.com -

#73.李氏天下我是 - 抖音

抖音短视频帮您找到更多精彩的李氏视频内容! ... 我姓李我驕傲,我姓李我自豪,新加坡李顯龍,講李姓的由來,天下李姓出隴西!世界第一大姓氏李姓, ... 於 www.douyin.com -

#74.隴西李氏台灣 :: 非營利組織網

非營利組織網,隴西福建,隴西李氏宗祠,隴西客家人,隴西堂,隴西位置,隴西堂由來,隴西彭氏,大陸隴西. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#75.唐代名稱由來- 維基學院,自由的研習社群

南唐的建國者自稱是唐憲宗之子建王李恪之後。然後唐皇室實因祖先曾立軍功而受賜姓李。 唐朝李氏自稱出自漢族的隴西李氏,但《 ... 於 zh.wikiversity.org -

#76.石井论坛,福建南安李氏(福建南安李氏宗親會)

石井论坛,[table][tr][td]福建南安李氏人物一、溯源? 李氏由來,有偃理之源。相傳帝少昊的後裔皋陶,生在曲阜偃地得偃姓。帝堯時,皋陶擔任大理的 ... 於 www.ishijing.com -

#77.第三章住民姓氏源流及其分佈 - 臺中市梧棲區公所

至五代,李氏族人更多湧入福建開墾,宋元之際,則入粵移. 墾。至於李氏台時間則約在明末,入墾台中縣則多在雍正年間之後,如本鎭. 劈. 於 www.wuqi.taichung.gov.tw -

#78.為什麼多數韓國人不是姓金、就是姓李? - 天下雜誌

這一小群姓氏起源自中國,在7世紀時為朝廷和貴族採用,以模仿聽來高貴的中國姓氏(許多朝鮮姓氏是單一中文字)。 為了區別相同姓氏之間的不同宗族,通常會 ... 於 www.cw.com.tw -

#79.隨便抓一把都中!到底為何韓國人不是姓「金」就是姓「李 ...

不少人、包括商人都開始給自己改姓。在古代,李氏和金氏是皇室的姓氏,地方精英和低下階層要起姓氏,都沿用皇室的姓。1894年 ... 於 www.storm.mg -

#80.百家姓李姓的由來? - 雅瑪黃頁網

姓氏"李"的由來及簡介還有姓李的代表人物的成就. 一、來源有六. 1、出自嬴姓,為顓頊帝高陽氏之後裔。堯時,皋陶曾擔任大理(掌管刑獄的官)的職務,其子伯益被賜為嬴 ... 於 www.yamab2b.com -

#81.《李氏承元公系譜》

目次. 一、引言;二、廣東省雷州市客路鎮后坑仔村李氏的起源;三、廣東省化州市上院李氏始祖承元公系譜;四、廣東省雷州市客路鎮後. 坑仔始祖秀彬公系譜;五、後坑仔天 ... 於 www.leeyuri.org -

#82.臺灣文獻叢刊續編

建宗祠記李氏由來尚矣支分泒別是不一... 1726年/ 重編燼餘集/ 明‧李魯撰 · 壽吳又玄太母六十加一序余未得與又玄... 1726年/ 重編燼餘集/ 明‧李魯撰. 於 p.udpweb.com -

#83.仙景李氏大家族序 - 三角湧札記

因此,李邴後裔常自稱「清白家」;各地祠堂也都高懸「清白賢相」匾額。 有關「仙景」堂號的由來,三峽族譜說是「宋高宗嘗觀賞堂前風光,讚稱此地美如仙 ... 於 ying22037.pixnet.net -

#84.歷史沿革 - 高雄市梓官區公所

鄭成功渡台後,有福建劉、郭、李、王各姓數十人隨之移台來此定居,經營農漁業,當時各部落的地形高低不平,地質呈赤紅色,又成波浪形,部落地名因此而稱赤崁。現赤慈宮前有 ... 於 tzukuan.kcg.gov.tw -

#85.李姓名人2023-精選在Instagram/IG照片/Dcard上的焦點新聞和 ...

在古今,李姓猛人都有不少,相信即時叫任何人,隨心一數至少都能數滿十隻手指。現今的香港李氏 ... 李姓起源、名人分布及起名大全- 臺灣百家姓 · https:// ... 於 year.gotokeyword.com -

#86.李氏是世界上人口最多的姓氏 - 中文百科知識

還有李姓源於唐朝皇帝賜賞姓李。李姓人起源於北方,以甘肅、陝西、河南三省為多。唐代李氏南遷主要有三次,一次是在唐朝初期,第二次是“安史之亂”時,第三次是黃巢起義 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#87.客家102姓「堂號、堂聯」大全,是客家人就傳遞下去... - 理財寶

不忘祖先、弘揚祖德的情感 ... 以「地望」為堂號者,. 由於多個姓氏同出於一個郡地,. 故有多個姓氏同一堂號,. 如廣東梅州地區李、董、彭氏為隴西堂;. 陳 ... 於 www.cmoney.tw -

#88.在台建爐40年旅台李氏宗親繞境祈福 - 金門縣議會

他也感謝爐主李沃耀在他理事長任內三年來對李氏宗親會的支持與金錢的捐獻。李錫敏也利用機會向所有與會的來賓及宗親報告「李氏開閩始祖」在台建爐的由來,並簡 ... 於 www.kmcc.gov.tw -

#89.歷史沿革 - 元長鄉公所

元長地名由來 ... 後有大夥福建泉州府南安縣十六都芙蓉鄉李姓族人五大房移入,族人眾多,遂成為本地最大氏族。昔時墾殖之初,因耕地或排水或通路之爭,難免發生糾紛, ... 於 yuanchang.yunlin.gov.tw -

#90.為何半數越南人都姓阮背後原因超荒謬- 歷史 - 中國時報

事實上,古代越南最早的阮姓是由漢人傳入,在當地是名不見經傳的小姓,直到公元1225年,陳守度滅了深受人民愛戴的李朝政權,建立了陳氏王朝,擔心民眾再度 ... 於 www.chinatimes.com -

#91.高雄市的李氏朝鮮館菜單與外送 - Uber Eats

李氏 朝鮮館 ; 您專屬的推薦商品 · 傳統海鮮煎餅Seafood Pancakes · 正宗韓式炸雞Korean Fried Chicken ; 關於李氏朝鮮館About us . 李氏朝鮮館的由來 . 原位於青年路的 ... 於 www.ubereats.com -

#92.李姓

福建李氏:祥均景惟原仲其、時伯萬世國朝興、先人積德蕃昌久、廣延永遠相繼承、宗祖由來顯、良期嗣克光、鴻基培植厚、佑啟益綿長。 於 dictionary.sensagent.com -

#93.小方格內容頁-泰雅歷史

部落名稱由來: ... 視同詹氏家族入遷的權利或勢力的影響。 ... 李氏家族原是inlangan大聚落的成員之一,在約1850年部落分遷之後,李氏家族及宗親家族在watan tiwas族 ... 於 117.56.81.183 -

#94.台灣姓氏全集- 中華全球華僑總會官方網站

李姓圖騰,李姓是九黎民族之一的氏族的族稱。 ... 李姓圖騰由虎、木、子三部分組成。 ... 許氏圖騰,許氏由來, 1、出自姜姓,以國為氏,是炎帝神農氏的後裔。 於 www.gocgaci.com -

#95.李姓起源,李姓氏來源 - 喜蜜滋算命網

因為逃難途中曾經躲在一棵李樹下,并且以李子充饑,才得以保全性命,所以改姓為“李”。因為皋陶祖先為嬴姓,故李氏出自嬴姓。在先秦時期,李姓的發展是比較緩慢的,并沒有 ... 於 www.ximizi.net -

#96.高雄「田寮」地名淵源與李武家族關係考

里,其「田寮」地名由來,係因先民於當地田中設寮居住而得名,然「田寮」由一地域 ... 內一時之選,且領袖鄉內各部落,辦公處所設之於田寮李氏公廳,後來,舉凡所. 於 www.khm.org.tw -

#97.溪湖鎮姓氏與人口分析 - 彰化縣政府

這是溪湖地名的由來,距今244 年。 本鎮在清雍正元年,隸屬彰化縣二林上堡;日據時代,溪湖區共置 ... 李姓為溪湖排行第十名姓氏,根據民國103 年6 月戶政司統計,男性. 於 house.chcg.gov.tw -

#98.百家姓的由来 - 中国新闻网

... 其次是钱姓,钱是五代十国中吴越国王的姓氏;孙为当时国王钱俶的正妃之姓;李为南唐国王李氏。他判断《百家姓》“似是两浙钱氏有国时小民所著”。 於 www.chinanews.com.cn -

#99.李姓(姓氏)_搜狗百科

在韩国是第二大姓,同时也是全球华人十大姓氏之一。 李姓的起源,你更认可哪一种? 02:27 ... 於 baike.sogou.com