東京 都立 大學 偏差 值的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林要寫的 Pepper開發者從0到1的創新工作法:重要的不是才能,而是練習!我在Toyota和SoftBank突破組織框架的22個關鍵 可以從中找到所需的評價。

東海大學 法律學系 甘添貴、陳運財所指導 李永瑞的 特別背信罪實體與程序交錯之研究 (2013),提出東京 都立 大學 偏差 值關鍵因素是什麼,來自於非常規交易、掏空公司資產、特別背信罪、經營判斷原則、舉證責任。

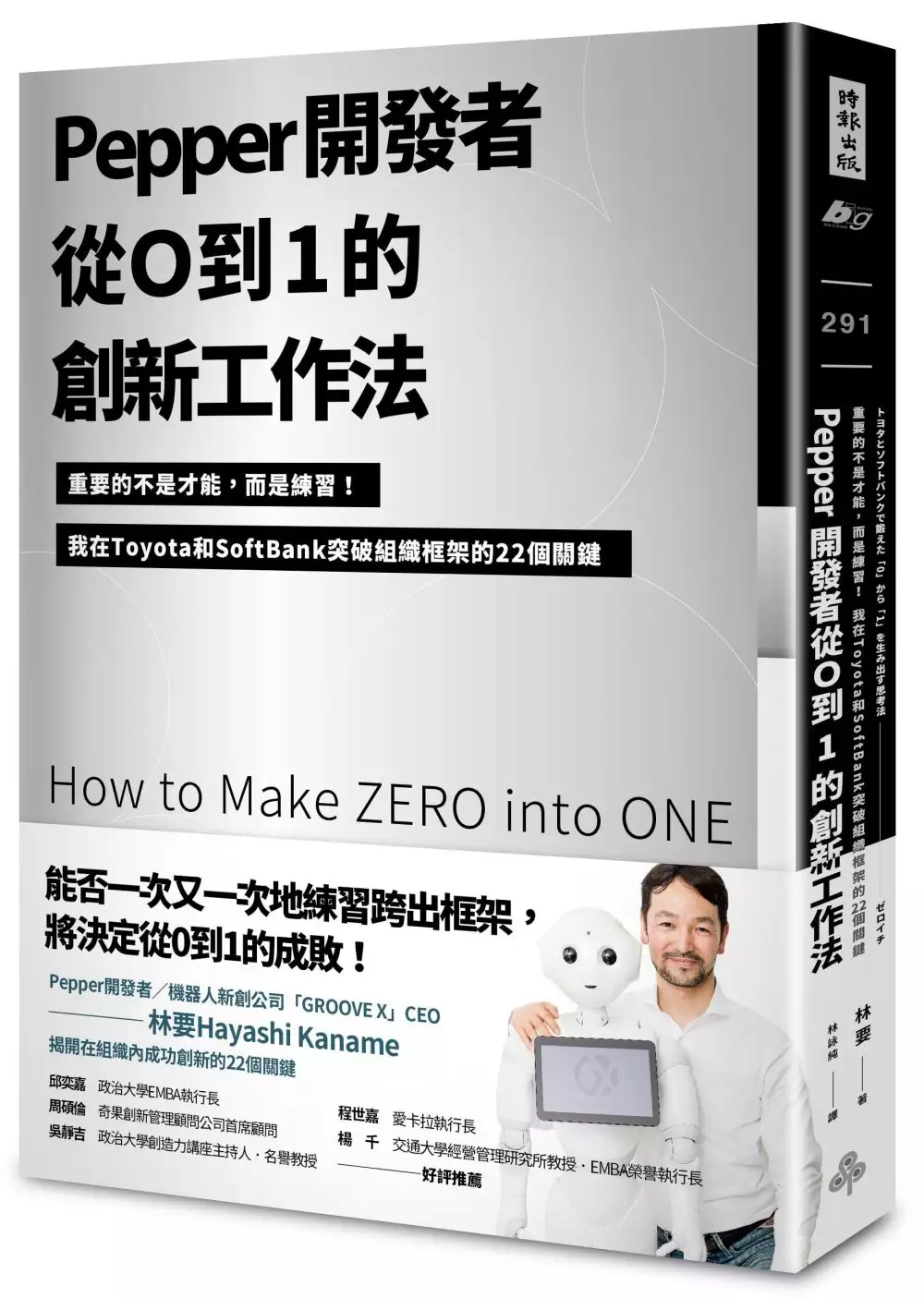

Pepper開發者從0到1的創新工作法:重要的不是才能,而是練習!我在Toyota和SoftBank突破組織框架的22個關鍵

為了解決東京 都立 大學 偏差 值 的問題,作者林要 這樣論述:

「從0到1」的創新能力,不只是創業家或研究者的專利 而是每一個上班族都能學會的藍海策略! 重要的不是「才能」,而是「練習」 能否一次又一次地練習跨出框架,將決定從0到1的成敗! Pepper開發者/機器人新創公司「GROOVE X」創辦人兼CEO 真正的「從0到1」實踐者 ————林 要Hayashi Kaname———— 揭開在組織內成功創新的22個關鍵 善用組織資源.集結團隊力量 每個人都有實現從「0」到「1」的天賦! ◤從0到1,是上班族的藍海策略◢ ●「效率」是危險的詞彙! ●越多「不滿」的人,越適合創新 ●「半吊子

的專家」是最麻煩的存在 ●在「非日常經驗」中發現從0到1的點子 ●「限制條件」是創意的泉源 ●設定的「終點」,決定從0到1的成敗 ●「故事」是從0到1的原動力 ●「預測力」是從0到1的武器 ●在「有計畫」與「無計畫」之間前進 ●不能忍受失敗,就無法成功 「如何成為被看見、被賦予機會的人?」 「如何善用組織資源、獲得相關部門的支持?」 「在從0到1這種沒有前例可循的計畫中,如何有效率地執行、管理進度?」 Pepper開發者林要,在書中分享他先後在Toyota和SoftBank實現創新的真實經歷, 從開發到管理,整理出22個創新的關鍵

,回應上班族和組織真正面臨的問題。 他更要打破迷思,創新不是專屬於創業家或研究者, 也不是天才才有的天賦,而是人類的本能欲望與工作動力,每個人都做得到! 關於本書作者林要Hayashi Kaname/ ▍曾參與Toyota第一款超跑Lexus LFA的研發 ▍被指派為Toyota F1工程師,屢次幫助團隊獲勝 ▍在孫正義的延攬下,進入SoftBank,開發商用機器人Pepper ▍現在,他成立機器人新創公司GROOVE X,積極開發能療癒人心的家用機器人 無論是在豐田汽車,還是在軟體銀行,我都曾經在組織法則的夾縫中不知所措,不知道為此被罵

了多少次。我也經歷過數不清的失敗,但唯有一件事我可以抬頭挺胸地說:「即便如此,我還是會持續挑戰從0到1。」我認為,這就是實現從0到1的唯一方法!────林要 ● 各界推薦 讀這本書,相見恨晚。林要寫出了我們這一群在企業內創新者應有的心態和挑戰,相信可以給許多在企業科層組織架構裡努力創新的朋友一些實用的教戰守則。──周碩倫/奇果創新管理顧問公司首席顧問 失敗和成功,永遠都是一路同行。這本書從日本的視角,以及大企業的視角闡述創新,又出自全球爆紅的Pepper 之父之手,非常值得一讀。──程世嘉/愛卡拉執行長 從0到1不是現有工作的延伸,而是一種量子化的

跳躍,所以更顯得本書值得借鏡的價值。林要用輕鬆但深刻的方式表達他學到的教訓與心得,我們就像在聆聽一個真實又有趣的故事,並且從他的經驗中獲得巨大的能量與啟示。──楊千/交通大學經營管理研究所教授 邱奕嘉 政治大學EMBA執行長 周碩倫 奇果創新管理顧問公司首席顧問/兩岸知名創新教練/講師 吳靜吉 政治大學創造力講座主持人.名譽教授/中山大學榮譽講座教授 程世嘉 愛卡拉執行長 楊 千 交通大學經營管理研究所教授.EMBA榮譽執行長 ──────一致好評!

特別背信罪實體與程序交錯之研究

為了解決東京 都立 大學 偏差 值 的問題,作者李永瑞 這樣論述:

我國在民國(下同)89年間於證券交易法上增訂所謂的「非常規交易罪」,另於銀行法上增訂「負責人背信罪」,嗣再於93年間於證交法上增訂所謂「董監經理人背信罪」,並依據「金融七法」修正案,同步提高包含證交法「非常規交易罪」、「董監經理人背信罪」及銀行法「負責人背信罪」等之法定刑,而且形成所謂「分級重刑」的特殊規範。關此法律增修的結果,導致在93年間爆發一連串地雷股事件時,以博達案為開端,即被檢察官引用上開「非常規交易罪」予以起訴,其後各級法院亦均直接接受檢察官之起訴法條並據以為審判(即使在現行刑事訴訟法並未採行卷證不併送制度、訴因制度,法院得變更起訴法條的現狀下),嗣後最高法院即依非常規交易罪予以

定罪而成為首度有罪定讞的判決,同時,其所採取「舉凡公司一切與交易有關之事項,客觀上顯不合理相當、不符商業判斷者,即係不合營業常規」的見解,並隱然形成實務的一貫定調。不過,本文探求證交法非常規交易罪之立法過程及立法理由後則發現,其立法背景最初係導因於80年間爆發「華隆利益輸送背信案」之爭議所引發的立法提案,且立法理由當中並明確表明,非常規交易罪之目的係在懲處「公司負責人之利益輸送行徑」。由是可知,證交法上之非常規交易罪實即一種「公司特別背信罪」。同時,我國董監經理人背信罪及銀行負責人背信罪(或稱銀行特別背信罪)等立法體例,明顯呈現嚴懲化、疊床架屋的規範模式,惟其成效不彰且顯有疑義,因此亟需通盤檢

討及重新建構。本文因此根據刑事司法上法律理念、立法制度及實務運作三位一體的基礎觀點,針對公司或銀行負責人掏空公司或銀行資產所涉背信行為之議題,依案例研究方法、哲學研究方法及比較研究方法,就日本及美國法制實務等與我國法制實務進行比較考察,並探究公司特別背信罪與銀行特別背信罪於法理上應有所區別的理論根據。另方面,有關公司或銀行負責人主張「經營判斷原則」抗辯事由之舉證責任或證明活動,於刑事訴訟上,究竟應由檢察官或被告負責及如何正確詮釋,無論實務或學理,均尚有爭議未明。本文因此針對此項「經營判斷原則」的抗辯事由,於實體法上之定位及程序法上之處理,依案例研究方法及比較研究方法等進行比較考察,予以深入探討

。最後,本文總結認為:應將現行證交法上非常規交易罪、董監經理人背信罪等規定全數予以刪除,統一於公司法上增訂特別背信罪,並應通盤修訂銀行法上特別背信罪,將公司或銀行負責人所為之利益輸送、掏空資產的不法行徑,依附屬刑法的規範方式分別適當處理,且增訂「合理的經營判斷」作為阻卻違法事由,並就構成要件及法定刑度為合理規範,以期能夠避免現行制度下實務運作過猶不及的偏差紊亂狀態。