東海大學教堂特色的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦NicholasFan寫的 海岸山脈的瑞士人(暢銷經典版) 和黃兆璽的 假新聞下的媒體認知理論與新聞媒體識讀研究都 可以從中找到所需的評價。

另外網站東海大學校園解說員社- Uppsløg - Facebook也說明:歡迎參加校園解說員社特別安排到路思義教堂工地導覽見證60年第一次大規模修復工程這 ... 的景觀歷史與相關建築結構後,本次的「東海大學校園規劃與建築特色」課程更是 ...

這兩本書分別來自積木文化 和新銳文創所出版 。

國立臺灣科技大學 建築系 施植明所指導 蔡文娟的 臺灣戰後天主教中學校園建築 (2021),提出東海大學教堂特色關鍵因素是什麼,來自於教會中學、天主教、校園建築、現代建築。

而第二篇論文中華大學 土木工程學系 陳天佑所指導 簡譓哦的 宗教性療癒空間構成因子之研究-以北投農禪寺為例 (2021),提出因為有 療癒因子、五感六識、宗教空間、覺型能量建築的重點而找出了 東海大學教堂特色的解答。

最後網站東海大學路思義教堂、台中州廳升格為國定古蹟! - ETtoday則補充:文化部今(25)日公告,東海大學的「路思義教堂」及「台中州廳」, ... 建築表現中,形成一種頗具個人特色的型式,對台灣近代建築之發展有極大影響。

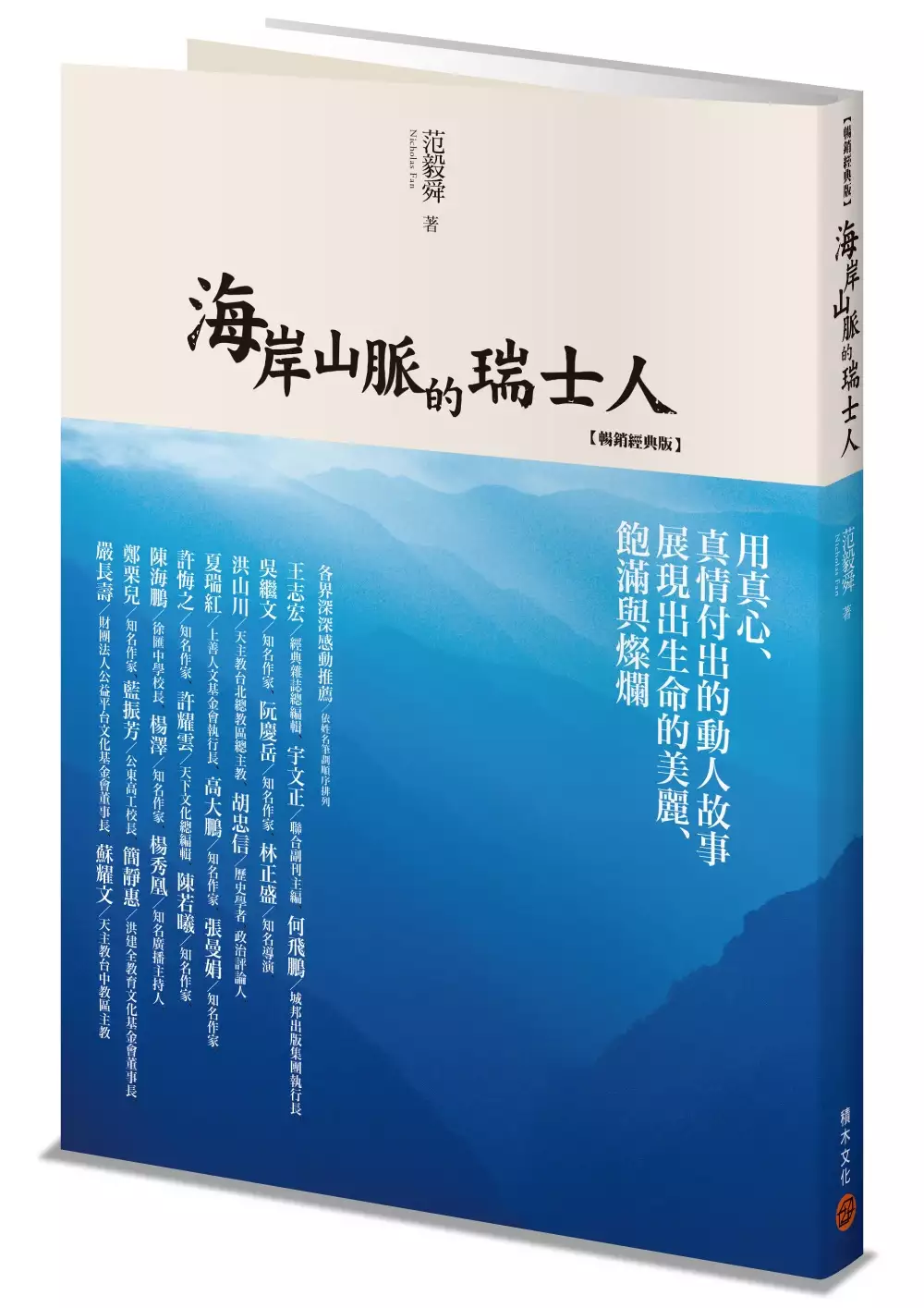

海岸山脈的瑞士人(暢銷經典版)

為了解決東海大學教堂特色 的問題,作者NicholasFan 這樣論述:

用真心、真情付出的動人故事 展現出生命的美麗、飽滿與燦爛 有這麼一群人,在二十世紀五○年代,跨過半個地球,千里迢迢地從富裕的瑞士抵達貧脊偏僻的臺灣東部海岸山脈。正值青壯的他們,為信仰獻身,在風光明媚的海岸線上建立美麗的教堂、醫院、學校、智障中心。他們並非不想念瑞士的家鄉,但若你有機會遇見他們,他們會異口同聲地告訴你:「臺灣是世界上最美麗的地方,而臺東縱谷更是臺灣最漂亮的所在。」 這是一本關於神職人員的書,然而,被它感動的人,卻不止於天主教教徒。擅長人文書寫的國際級資深攝影家范毅舜,首度觸及個人私密與經歷,他將圖片和文字沉澱為樸實無華的媒材,與讀者分享他與這些神職人員間的互動,進而成長的

歷程。透過作者的鏡頭,這些修道人被歲月刻劃出的人生軌跡面貌,不需要言語,就足以讓人感動。所有故事的感染力,都必須回歸到人物本身的人格與情操,誠如作者所說:「好的故事是相處來的。」 在全盛時期,東海岸有近五十位白冷會士在此服務,他們為沒有血緣關係的臺東人們付出全部,經過近六十年,而今只剩寥寥可數的幾位老人家仍在這兒繼續做他們該做、能做的事。社會大眾對恪守獨身誓願的修道人,總有一種伴隨神祕而來的好奇。然而,對這些終身奉行神貧、貞節、服從的神職人員而言,人們欠缺什麼,他們就努力奉獻什麼,包括生命,包括愛。 半世紀前來到這兒的瑞士人, 終將化成海岸山脈的一部分, 像一粒種籽般, 他們在西方出生、成長

,最後卻扎根於遙遠的東方大地, 開花, 結果。在一個無法久長的人間裡, 他們為有緣與他們交會的人,開啟了一份天國的嚮往。 【一封白冷會士的家書】 親愛的母親, 自拿波里上船後,穿過蘇彝士運河,陸續經過北非、印度孟買、雅加達、新加坡、香港,一個多月的日夜兼程後,我與其他會士弟兄終於抵達了台灣的東部。眼前這片美景只能用「歎為觀止」來形容啊!青翠的海岸山脈與瑞士的高山差不多,但美麗的太平洋卻是家鄉所沒有的。 天氣很悶熱,熱得讓人受不了,很多時候我都覺得自己快被烤焦了,而且這裡沒有會院,我們住的地方相當簡陋,更別提伙食了,為了控制預算,我們的長上讓我們真的是吃不飽也喝不好,完全無法與在瑞士時相比擬;

不過,這裡的人很窮,很多人都沒有鞋穿,相較之下,我們小小的犧牲刻苦,就顯得微不足道了。 雖然如此,我難免想著:如果偶爾能享用一塊家鄉的巧克力,搭配一杯香醇的咖啡,該是多麼美妙的事! 然而這個調皮的念頭,還不足以成為「距離」的對比啊。親愛的媽媽,或許未來我們不是那麼容易見面了(對不起,想到這裡,我的眼睛又濕了起來),但我相信您為我所流的思念淚水,將是天主胸前最美麗的一串珍珠。 親愛的媽媽,感謝您的捨得,好讓您最親愛的孩子能到異國遠方為天主的子民服務,好天主定會賞報您的犧牲與奉獻。 我即將要開始學習這裡的語言與文化了,請為我祈禱,我可是一點把握也沒有。 想念爸爸與弟妹們,我將在每晚的夜禱中與你們重

逢。 您遠方的孩子敬上 一九五四年六月九日 ★各界深深感動推薦 (依姓名筆劃順序排列) 王志宏(經典雜誌總編輯)、宇文正(聯合報副刊組主任)、何飛鵬 (城出版邦集團執行長)、吳繼文(知名作家)、阮慶岳(知名作家)、林正盛(知名導演)、洪山川 (天主教台北總教區總主教) 、胡忠信(歷史學者、政治評論人)、夏瑞紅(上善人文基金會董事)、高大鵬(知名作家)、張曼娟(知名作家)、許悔之(知名作家)、許耀雲(天下文化總編輯)、陳若曦(知名作家)、陳海鵬(徐匯中學校長)、楊澤(知名作家)、楊秀凰 (知名廣播主持人)、鄭栗兒(知名作家)、藍振芳(公東高工校長)、簡靜惠(洪建全教育文化基金會董事長)、嚴

長壽 (財團法人公益平台文化基金會董事長)、蘇耀文(天主教台中教區主教) 字裡行間飽滿著深情,敘述描繪出神父們美好生命的奉獻,令人動容不已。──林正盛(知名導演) 乍讀下,覺得作者筆觸冷靜,甚至屢屢露出疏遠距離外的輕笑,然而細細看下去,底層濃厚也真摯的情感,就源源流滾出來,既傷感也觸動人心。是相當誠懇也動人的書寫。雖是描述自己孺慕般、與一群奉獻自我的外籍神父們的忘年交,同時鋪露出自己在成長過程裡,如何面對信仰與個人性向的心路歷程,樸素書寫的風格,閃現自我面對生命的誠實與勇氣。書寫時極力壓抑、不願輕易顯露的情緒,反而流露出讓人更為難忘的深刻感動,是那種在心靈與心靈交會時,相互施放與接受的溫

暖。──阮慶岳(作家、元智大學藝術創意系系主任兼藝術管理所所長) 這群瑞士人,是一群傳教士,他們許多人是很年輕時就到台灣,一生都落腳在當時相當貧瘠的海岸山脈,和真正的台灣人(原住民)生活在一起,用他們的知識與奉獻,一點一滴做他們認為該做的事……我無法用語言、文字多說什麼,因為他們對台灣的愛,所有的語言、文字都嫌多餘。──何飛鵬(城邦出版集團執行長) 展現你眼前的,將是一段獨特、深沉、勇敢而詩意的旅程。──吳繼文(知名作家) 從海岸山脈到翼下之風,在每一則動容的天使故事中,瞥見了上帝的指印。──鄭栗兒(知名作家)

臺灣戰後天主教中學校園建築

為了解決東海大學教堂特色 的問題,作者蔡文娟 這樣論述:

在臺灣教育發展歷程中,天主教教會以其外力於台灣參與不同程度的教育建設,而其於戰後所廣泛設立之私立天主教中學成為一種校園類型。本文以臺灣在戰後由天主教教會興建之中學校園建築為關注對象:因臺灣除第一間天主教中學—靜修女中為於日治時期所建外,其餘多為1949年後教會組織隨國民政府遷移來台而建校,而其中教會成員除一般所認知西方教會人士之外,更多是來自中國地方之修會人士。天主教教會中學背景除具備本身西方宗教理念之外,亦受修會國籍背景等因素影響,加上於該時期面臨政治時局、建築現代技術及潮流之變化;使教會中學校園建築空間內呈現出自現代建築形式及西方信仰理念,也出現許多帶有國族意識之中國式樣特色,呈現中西融

合之校園建築型態,具備臺灣戰後校園現代建築之價值與時代性。故本文欲從兩角度觀看教會中學之發展:第一,將戰後天主教教會中學放置於臺灣中學校園發展脈絡中來看—戰後臺灣社會經濟歷經動亂到穩定之過渡時期,政府及社會開始培養教育工作以穩定國家發展。此時中學教育發展上承日治時期教育制度及校園原型,後受國民政府所廣設之公立中學影響下,私立中學將呈現怎樣的戰後現代化校園及建築?第二,將從天主教會本身來看,由不同教會外力影響之下,私立中學校園空間如何別於其他國民中學?並將以臺灣天主教教會中學校內之校園配置,以及其教室、禮堂、聖堂等建築類型,依其空間型態或外觀形式作為分析,歸納出教會中學之校園建築特徵。

假新聞下的媒體認知理論與新聞媒體識讀研究

為了解決東海大學教堂特色 的問題,作者黃兆璽 這樣論述:

本書探討全球假新聞衝擊下「新聞媒體識讀」的推動,架構上依序探討假新聞的定義、世界面對的假新聞衝擊與相應的政策、台灣媒體環境概述、新聞媒體識讀定義、各國透過教育推動媒體識讀現況,並附上由作者黃兆璽、社團法人臺灣新媒體科技與教育協會,以及前國立臺灣師範大學校長、現任東海大學校長張國恩講座教授共同由美國學者W. JAMES POTTER的「媒體認知理論」發展出的「新聞媒體識讀量表」(News Media Literacy Scale),可用以評估閱聽者個人的思考習慣、對新聞媒體的理解,以及接收新聞時的處理方式等,並能教導學習正確的新聞閱讀。 作者黃兆璽認為,新聞媒體識讀面臨的實際問題

必須透過研究與應用之結果來解決,一套適應本國國情與民眾媒體使用習慣之新聞媒體識讀量表,可供調查、分析,進而掌握國人新聞媒體識讀能力,並提供媒體素養教育決策方針參考,作為未來推動媒體識讀教材之藍圖。 本書特色 21世紀人類面臨的最大挑戰,恐怕是繼上世紀90年代「資訊爆炸」以後,最大的「資訊戰」。在資訊橫流的風暴之下,本書梳理假新聞的發展脈絡、各國的因應策略,並發展適合台灣情境的新聞媒體識讀量表,值得教學設計和政策推動參考!

宗教性療癒空間構成因子之研究-以北投農禪寺為例

為了解決東海大學教堂特色 的問題,作者簡譓哦 這樣論述:

人住建築,建築住在大地,人們的生活場域離不開建築,而建築與環境健康息息相關。適逢2020年Covid-19侵襲全球,是各種變動巨大的一年,疫情加速世界運轉,現代人因為生活緊張忙碌,壓力無法充分得到釋放,於是焦慮、挫折、憂鬱、失眠、暴躁已成醫療院所熱門看診項目。除了看病吃藥外,還有更好的方法透過其自身力量,達到壓力降低,深層放鬆,生活,要從善待自己開始。要建構一個放鬆且療癒的空間不能只談硬體環境佈置,必須了解人類五感六識的運作與心靈環保概念的導入,綜合討論,才能徹底透過自身力量改變外在,因此引發本研究「宗教性療癒空間構成因子」的探討。文獻回顧宗教場域的療癒元素,歸納出的療癒因子有建築藝術、建築

風格、自然元素、心靈庇護所、建築師設計初衷、身心放鬆等,實地走訪農禪寺後將歸納出的療癒因子設計成問卷,透過SPSS構面分析得出三個研究結果,第一,農禪寺可構成療癒寺院範例;第二,參訪民眾對農禪寺空間佈局認同度高;第三,參訪民眾將心靈環保與能量場域概念導入自身居住環境有高度意願。因此本研究建議民眾能將療癒概念佈置於居家環境並時刻保持覺察力,實踐生活禪,先從個人開始,慢慢地影響社區,影響城市,進而影響整個國家,期望能在焦慮時代提供民眾一個「安全」、「安心」與「安定」的解決方案。

東海大學教堂特色的網路口碑排行榜

-

#1.東海夜市住宿- 2023

填寫Agoda.com的安全線上訂房表,輕鬆鎖定東海夜市附近的優惠飯店。 ... 行程到東海大學的校園內呼吸芬多精,到著名的路思義教堂走走,當然也要喝東海 ... 於 husband.wiki -

#2.貝聿銘在台建築作品東海路思義教堂為代表 - TVBS新聞

路思義教堂 位於東海大學,1962年開工,1963年11月2日落成。 ... 展示廳山型天窗及傾卸區非對稱山型弧形天窗是焚化廠主要特色。新竹市焚化廠則是由貝聿 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#3.東海大學校園解說員社- Uppsløg - Facebook

歡迎參加校園解說員社特別安排到路思義教堂工地導覽見證60年第一次大規模修復工程這 ... 的景觀歷史與相關建築結構後,本次的「東海大學校園規劃與建築特色」課程更是 ... 於 m.facebook.com -

#4.東海大學路思義教堂、台中州廳升格為國定古蹟! - ETtoday

文化部今(25)日公告,東海大學的「路思義教堂」及「台中州廳」, ... 建築表現中,形成一種頗具個人特色的型式,對台灣近代建築之發展有極大影響。 於 www.ettoday.net -

#5.東海夜市住宿- 2023 - whoa.wiki

01 火柴盒青年旅館住進青年旅館的你們擁有愛旅遊愛冒險喜歡交朋友的特質, 框框背包客棧位於台中東海商圈中心,距離路思義教堂約1.5 公里,裝潢陳設走學生宿舍風,並設 ... 於 whoa.wiki -

#6.路思義教堂- 維基百科

1960年代,陳其寬接替張肇康進行東海校舍設計,其現代主義風格為主的設計,使東海大學校園建築風貌有了巨大改變,其中當時流行的雙曲面薄殼結構,即表現在路思義教堂的設計 ... 於 zh.wikipedia.org -

#7.督造路思義教堂陳其寬手稿永留 - 公視新聞網

一提到東海大學著名的路思義教堂,很多人馬上聯想到華裔建築師貝聿銘, ... 還完整保留著,熱愛水墨畫的他,也把建築概念融入畫中,創出獨有特色。 於 news.pts.org.tw -

#8.東海大學路思義教堂 - 臺灣宗教百景全民票選活動網站

建築特色: 路思義教堂是由四片曲面組合而成,四片曲面完全分離,看起來像一本倒置的書,後 ... 於 web.topwin.com.tw -

#9.貝聿銘設計「一雙祈禱的手」 東海大學路思義教堂獲頒國定 ...

東海大學路思義教堂特色. 東海路思義教堂設計者之一,一代建築大師貝聿銘辭世. 東海路思義教堂是基督教禮拜堂。 美麗的建築在光與影交錯之下,不斷的 ... 於 btj.basozelairesidencial.es -

#10.行政院國家科學委員會補助專題研究計畫成果報告台灣當代建築 ...

環境特色的建築。 ... 土建築特色的展現,因此1980 年代台灣所出現的表現型式以復古、折衷、裝 ... 年待東海校舍工程竣工後,聯董會仍委託貝聿銘進行路思義教堂的. 於 tkuir.lib.tku.edu.tw -

#11.名建築師貝聿銘的巧思---東海大學路思義教堂@ 尋古紀錄簿

教堂 外觀由四片面組合,於屋脊分開,構成一線形天窗,四片曲面之屋基與屋脊,兩邊為直線,所形成的曲面,稱為圓錐體(Conoid)雙曲面,使屋簷曲線更具有美感。由於曲面內部 ... 於 blog.xuite.net -

#12.東海大學路思義教堂特色 :: 台灣觀光指南

台灣觀光指南,路思義教堂設計理念,路思義教堂結構分析,東海大學教堂特色,路思義教堂租借,路思義教堂介紹,路思義教堂內部,路思義教堂古蹟,路思義教堂心得. 於 travel.imobile01.com -

#13.東海路思義教堂有新身分市府公告「市定古蹟」 - 自由時報

東海大學聞名國內外的路思義教堂,將有文資身分,台中市公府正式公告 ... 多棟建築別具意義及特色,為保護這些珍貴資產,東海大學今年初通過「校園文 ... 於 news.ltn.com.tw -

#14.東西之美在此相逢文化景觀 東海大學早期校園 - 信傳媒

一般人提到東海大學,第一個想到的肯定是外型特殊、突破當時建築工法的路思義教堂,或是畢律斯鐘樓、衛理會館及原藝術中心等充滿特色的校園建築,吸引 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#15.東海大學「路思義教堂」、臺中州廳升格為國定古蹟 - 文化部

路思義教堂 的設計,在結構、穩定性、內部使用和外觀等因素的多重考量下,確立為四片分離、亦牆亦屋頂的鋼筋混凝土雙曲線結構,每片曲面在與地面及頂端相接 ... 於 www.moc.gov.tw -

#16.路思义教堂_百度百科

路思义教堂建筑特色 · 路思义教堂. 🕰️🕰️🕰️开放时间:全年全天开放 门票情况:免费 景点推荐/必玩景点:是位于东海大学的一座基督教礼拜堂,也是东海大学的 ... 於 baike.baidu.com -

#17.路思義教堂 - 國家文化資產網

(二)表現各時代營造技術流派特色:路思義教堂由屋頂與牆合而為一,四片曲面完全分開,在間隙設置天窗及前後窗。進入教堂後視線被雙曲面引伸將導向上, ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#18.東海大學路思義教堂 - 臺灣宗教文化地圖

特色 導覽 ... 路思義教堂為了採光及明確表現結構,4片曲面完全分離,雙曲面(conoid)所形成之屋簷曲線極具美感,其上小下大的形狀,呈顯穩定的感覺,最寬處的底部到最高點之間 ... 於 taiwangods.moi.gov.tw -

#19.東海大學> 臺中市

座落於活動中心與教學區之間的空曠草坪上,即是該校最負盛名名建築師貝聿銘設計的「路思義教堂」,此教堂具有弧形線條的風帆屋頂,採用琉璃瓦舖蓋而成,可說是該校的 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#20.20世紀最美建築——台灣東海大學草坪上的路思義教堂 - 每日頭條

(圖片來源:台灣東森旅遊雲)台灣網11月5日消息據台灣東森旅遊雲報導,全台特色教堂大調查結果出爐了。台中東海大學的路思義教堂最獲網友青睞,是最多 ... 於 kknews.cc -

#21.台中》東海大學.7大必遊景點,路思義教堂、文理大道

座落於台中大度山的東海大學,校園風景相當優美,像是知名的路思義教堂、碧草如茵的 ... 東海大學校園環境優美,建築頗具特色,已成為台中市著名景點,常出現在旅遊書 ... 於 yiwu.com.tw -

#22.台中免費景點東海一日遊行程攻略。在地人帶路美食景點大滿足!

磐頂教會外觀如同挪亞方舟的船屋,是中部地區唯一船型教堂,非常有特色,到東海大學商圈千萬別只是到路思義教堂而已,磐頂教會在IG上也是東海旅遊必拍 ... 於 sunnylife.tw -

#23.貝聿銘102歲生日路思義教堂獲頒國定古蹟證書 - 芋傳媒

東海大學建築系主任邱浩修簡介教堂特色,路思義教堂以薄殼雙曲面的造型建造,高度將近20 公尺,寬約30 公尺,外牆最薄處僅有20 公分,前衛而獨特的建築 ... 於 taronews.tw -

#24.東海路思義教堂設計者之一,一代建築大師貝聿銘辭世

... 他的代表作品是巴黎羅浮宮的玻璃金字塔;香港地標中銀大廈、蘇州美術館、日本美秀美術館、台中東海大學路思義教堂等,都是他的建築經典作品。 於 www.888civil.com -

#25.東海大學路思義教堂旅遊評價- 台中 - Trip.com

身為東海的學生,真心覺得東海校園是全台最美!!!有標誌性的古蹟教堂,馬上擁有最具特色的畢業照 除了教堂之外,在東海看夜景也很絕!只可惜這是看夜景的秘密基地 ... 於 tw.trip.com -

#26.路思義教堂| 台灣旅遊景點行程 - 四方通行

四方通行玩樂地圖以台灣旅遊景點資訊為主的入口網,提供您路思義教堂的景點介紹,與路思義教堂周邊旅遊景點、美食、地圖、住宿、交通、照片資訊,還有最熱門的台中 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#27.台中東海大學校園之美~路思義教堂 - shine的幽美幻境

... 的"路思義教堂"囉!路思義教堂(Luce Memorial Chapel )位於台中東海大學校區內,由建築師貝聿銘、陳其寬. ... 「亦樑、亦柱、亦牆」,是路思義教堂的一大特色。 於 shine016.nidbox.com -

#28.路思義教堂 - 時刻旅行

TripMoment時刻旅行是一間線上旅遊媒體。提供最新旅遊資訊、超實用旅行攻略、台灣在地秘境、世界特色景點。看夜景、戶外踏青、深度體驗...讓你盡情享受旅行時刻! 於 tripmoment.com -

#29.東海夜市住宿- 2023

01 火柴盒青年旅館住進青年旅館的你們擁有愛旅遊愛冒險喜歡交朋友的特質, 框框背包客棧位於台中東海商圈中心,距離路思義教堂約1.5 公里,裝潢陳設走學生宿舍風,並設 ... 於 few.wiki -

#30.沒去過真的落伍!藏在東海大學內的台中知名地標,路思義教堂

路思義教堂 可是經典款台中景點,位在台中東海大學裡頭的一所基督新教禮拜堂,是台灣知名建築師陳其寬與美國華裔建築師貝聿銘之作,建立於1962年,一 ... 於 taiwan17go.com -

#31.2023台中景點推薦》30個必訪勝地,週末就來去台中一日遊!

西屯區:秋紅谷、國家歌劇院、逢甲夜市商圈、東海大學路思義教堂 ... 的私人宅第,在2012年被列為「台中市定古蹟」,聚奎居最大特色在於主樓採用巴洛克式風格建築,而 ... 於 www.klook.com -

#32.【台中東海大學】踏青休閒好去處(路思義教堂

【台中東海大學】踏青休閒好去處(路思義教堂、東海湖、東海乳品小棧) ... 景觀特色. 東海大學以寬廣的校園和出於貝聿銘之手的路思義教堂聞名。 於 www.taiwan10000.com -

#33.【台中散策遊記】東海大學路思義教堂~人氣很夯的台中必訪景點

9月份的台中小旅行第一站是東海大學的人氣景點“路思義教堂”最近台中很夯的景點之一~放在口袋名單 ... 東海大學佔地真的不小~裡面不少很有特色的建築. 於 maiimage.com -

#34.路思義教堂介紹、交通地圖、周遭景點、住宿、必買票券總整理

一座位於台灣台中市西屯區東海大學的基督新教禮拜堂,為著名台灣建築師陳其寬與 ... 由於東海是基督教大學,教堂便成了校內很重要的建築物。 ... 歷史文物、特色街區. 於 www.settour.com.tw -

#35.台灣現代建築先驅-東海大學路思義教堂遊客滿意度之探討

表一:台灣各地教堂的比較表(來源:研究者自行整理). 比較項目. 各地教堂. 外觀. 特色說明. 歷史. 東海大學路思義教堂. 教堂外觀由四片面. 所組合,採用黃色. 於 senior.wagor.tc.edu.tw -

#36.「路思義教堂」 26日升格為國定古蹟 - 工商時報

王茂駿說,路思義教堂對他來說,意義非凡,從大一的時候接觸到基督信仰,到在教堂受洗、婚禮在此舉辦,回母校服務時,也在教堂舉行就任典禮。東海大學非常 ... 於 m.ctee.com.tw -

#37.東海健走,迎接中台灣浪漫陽光- 康健雜誌

路思義教堂 由國際級建築大師貝聿銘構思、東海建築系創辦人陳其寬設計 ... 融合當地特色,「利用設計把便宜的東西做得既美觀又環保,這不正是樂活嗎? 於 www.commonhealth.com.tw -

#38.東西之美在此相逢文化景觀 東海大學早期校園 - Yahoo奇摩新聞

一般人提到東海大學,第一個想到的肯定是外型特殊、突破當時建築工法的路思義教堂,或是畢律斯鐘樓、衛理會館及原藝術中心等充滿特色的校園建築,吸引國內 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#39.臺中東海大學之路思義教堂 - 夏日晴~生活小天地- 痞客邦

離開了「彩虹眷村」以後,便來到了東海大學,跟我隨行的朋友說:「不就一間學校,有啥好特地來的?」 真是傻傻的...都不知東海大學的「路思義教堂」 ... 於 b929905.pixnet.net -

#40.路思義教堂 - 中文百科知識

路思義教堂 (Luce Memorial Chapel)是一座位於台灣省台中市東海大學的基督教 ... 建築特色. 貝聿銘起初想用磚砌哥德式的建築,但因台灣多地震而取消此意,後來由 ... 於 www.jendow.com.tw -

#41.路思義教堂列古蹟校友蔡其昌院長率眾關心修繕- 新消息- Campus

東海大學路思義教堂修繕工程,立法院蔡其昌副院長(左4)、協同張國恩校長(左5)與各議員等一起會勘,關心國定古蹟文化資產。(照片由東海大學提供). 於 www.chinatimes.com -

#42.回顧大師貝聿銘建築美學!台中東海大學路思義教堂 - La Vie

於1963年落成的路思義教堂,由貝聿銘與建築師陳其寬共同參與設計,是他在亞洲首個建築大作。他以現代主義風格作為主要的設計概念,取東方「雙手合十」之 ... 於 www.wowlavie.com -

#43.【東海大學】路思義教堂~貝聿銘大師之手筆! - 輕旅行

路思義教堂 的建築特色是什麼? 路思義教堂的建築特色包括曲面的薄殼建築、底座六角形、黃色琉璃瓦以菱形排列等。 於 travel.yam.com -

#44.貝聿銘逝世,台灣有兩座焚化廠也出自他的手

貝聿銘的經典作品包括法國羅浮宮金字塔、香港中銀大廈、台灣東海大學的路思義教堂等;你可能不知道,台灣有幾座焚化廠建築也是出自貝聿銘之手。 於 www.thenewslens.com -

#45.路思義教堂@ 東海大學

東海大學路思義教堂特色. File:東海大學路思義教堂.jpg. Luce),捐款興建了路路思義教堂(英語:The Luce Chapel)是位於台灣台中市西屯區東海大學的 ... 於 mhq.lebouliste.fr -

#46.東海大學- 2023

東海大學特色典藏系統; 館藏東海大學菅生高中(東京都秋留野市) 東海大學 ... 東海大學建築系成立於民國49年,由校園規劃及著名的東海路思義教堂設計 ... 於 shoot.wiki -

#47.文化部頒發東海大學路思義教堂國定古蹟證書- 文教新聞

東海大學建築系主任邱浩修簡介教堂特色,路思義教堂以薄殼雙曲面的造型建造,高度將近20公尺,寬約30公尺,外牆最薄處僅有20公分,前衛而獨特的建築工法, ... 於 www.ner.gov.tw -

#48.東海大學路思義教堂 - LocalWiki

路思義教堂 是東海大學著名的地標,由著名建築師所設計,其中最大的特色是沒有使用任何一支柱子。路思義教堂旁有著一片綠油油的草地,是所有人休假的好去處。 通常來說,路 ... 於 localwiki.org -

#49.路思義教堂50年證成永恆- 台灣現代建築先驅

東海大學路思義教堂,威儀莊嚴又不失謙卑,是現代主義建築在台灣的先驅。 「建築應表現時空背景,但也須追求永恆。」這是設計西班牙古根漢美術館等傳世 ... 於 www.taiwanpanorama.com -

#50.東海大學路思義教堂鐘樓正式成為台中市定古蹟 - 鉅虹建設

東海大學 1955年創校,校內多棟建築別具意義及特色,為保護這些珍貴資產,東海大學今年初通過《校園文資保存及活化規劃委員會組織章程》,成立「校園文資保存及活化規劃 ... 於 www.jiuh-horng.com -

#51.貝聿銘102歲生日大禮路思義教堂升國定古蹟 - Taiwan News

東海大學建築系主任邱浩修簡介教堂特色,路思義教堂以薄殼雙曲面的造型建造,高度將近20公尺,寬約30公尺,外牆最薄處僅有20公分,前衛而獨特的建築工法, ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#52.路思義教堂50周年多項展覽紀念 - 台灣醒報

【台灣醒報記者蔡惠玲台中報導】台灣著名的國際地標「路思義教堂」今年歡慶五十周年,東海大學特別舉辦「半世紀的相逢特展」,以及在東海藝術中心的路 ... 於 anntw.com -

#53.【台中景點】東海路思義教堂@ 百去不膩的婚紗拍攝場景之一

從熱鬧的東海商圈進到截然不同的靜謐林道. 1156 綠草樹木將整個校園都妝點了起來. 6686 到路思義教堂的途中還有許多特色建築可以停下來拍照. 於 lovetwhotel.com -

#54.東海大學‧路思義教堂| 台灣好生活電子報

路思義教堂 為著名美國華裔建築師貝聿銘與台灣建築師陳其寬之作,建於1962年9月至1963年11月。 分享本篇文章: ... @aboutfish, 「屋頂」就是這教堂的特色啊! 於 www.taiwangoodlife.org -

#55.路思義教堂、鐘樓正式成為市定古蹟 - LINE TODAY

東海建築系教授羅時瑋:「它的特色就是說,它的結構就是形式,它怎麼撐房子,本身就是這個教堂的形式。」 台中市文化資產處表示,路思義教堂1963年完工, ... 於 today.line.me -

#56.Travel & Hotel 大台灣旅遊資訊網-台中旅遊東海路思義教堂介紹

1.置於內部牆與樓版的空隙,由下方向上照射。 · 2.內部一組光源置於四面牆托開處產生的邊窗,照向祭壇。 · 3.路思義教堂外部設有四盞投射燈,放在特殊設計過的水泥罩中,若是 ... 於 travel.tw.tranews.com -

#57.東海大學_路思義教堂- 景點 - 諸彼特開放資料閱讀網

(二)表現各時代營造技術流派特色:路思義教堂由屋頂與牆合而為一,四片曲面完全分開,在間隙設置天窗及前後窗。進入教堂後視線被雙曲面引伸將導向上,強化了教堂空間 ... 於 data.zhupiter.com -

#58.【台中西屯】東海大學路思義教堂、東海乳品小棧:午後散步好 ...

「路思義教堂」為一座基督教禮拜堂,於1963年落成,為著名華裔美國建築師貝聿銘與台灣建築師陳其寬之傑作。薄殼雙曲面的造型,高度將近20公尺,寬約30 ... 於 www.bookmarktrip.com -

#59.台中旅遊景點》台中東海大學之旅~路思義教堂

台中之旅我們再訪台中市必遊景點之一東海大學 東海大學,從1950年代開始就積極的籌措辦學1955年招收第一屆的新生,從一開始的招收名額200人, ... 於 viatravel.tw -

#60.[台中一日食旅]東海大學路思義教堂-中科商圈小紐約吃早午餐

東海大學路思義教堂|有時候越近的地方越不容易到,就像開在家裡巷口的麵 ... 校舍古色古香很有特色,除了建築大師貝律名設計的路思義教堂之外,還有 ... 於 coolmac.tw -

#61.【台中景點推薦】路思義教堂,以雙手合十為造型的信仰寄託

以基督教為主的東海大學,在校園內建造了一座舉世聞名的教堂「路思義教堂」,為著名台灣建築師陳其寬與美國華裔建築師貝聿銘之作。 於 jatraveling.tw -

#62.東海路思義教堂、巴黎羅浮宮金字塔都出自他手 - FLiPER

東海路思義教堂 、巴黎羅浮宮金字塔都出自他手,傳奇華裔建築師── 貝聿銘. 華裔建築大師-貝聿銘(I. M. Pei),於2019 年5 月16 日逝世,留下了許多 ... 於 flipermag.com -

#63.東海大學主動提報「路思義教堂及鐘樓」成市定古蹟

東海大學今年3月主動向台中市政府提報,將路思義教堂、鐘樓、原藝術中心及衛理 ... 東海大學1955年創校,校內多棟建築別具意義及特色,為保護這些珍貴 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#64.【台中景點地圖】沒去過落伍了!2023激推39個台中景點推薦 ...

【西屯】東海大學、逢甲夜市、秋紅谷廣場、臺中國家歌劇院、臺中都會 ... 霧峰落羽杉、亞洲大學現代美術館、亞洲大學、圓滿教堂、國定古蹟霧峰林家ˍ萊 ... 於 candicecity.com -

#65.台中景點/東海大學-好想躺在這片草原吹風看夕陽 - 撰風旅食

東海大學最大的特色就是他們的路思義教堂(Luce Memorial Chapel),許多人都是為一睹此教堂丰采而來的,此教堂是美籍和台籍的建築師一同設計的,並於 ... 於 jfsblog.com -

#66.貝聿銘102歲生日東海大學路思義教堂獲頒國定古蹟證書| 生活

東海大學建築系主任邱浩修簡介教堂特色,路思義教堂以薄殼雙曲面的造型建造,高度將近20公尺,寬約30公尺,外牆最薄處僅有20公分,前衛而獨特的建築工法, ... 於 www.setn.com -

#67.東海大學- 西屯區- 台中市 - 旅遊王

TravelKing旅遊王為你詳細介紹東海大學,舉凡景觀特色、營業時間、參觀費用、交通 ... 東海大學路思義教堂是東海大學的代表景觀,造型獨幟一格為建築大師貝聿銘經典 ... 於 www.travelking.com.tw -

#68.路思义教堂- 2023

路思义教堂(英语:The Luce Chapel)是位于台湾台中市西屯区东海大学的 ... 纫音路思义教堂结构分析路思义教堂结构分析特色:屋脊与屋基两边呈直线, ... 於 hurt.wiki -

#69.東海大學路思義教堂認證國家古蹟The Luce Memorial Chape is ...

設計為四片分離、亦牆亦屋頂的鋼筋混凝土雙曲線結構,每片曲面在與地面及頂端無柱、無樑、無牆為其特色,建築工法前衛而獨特,成為台灣現代建築先驅。 於 www.artslifenews.com -

#70.東海大學_路思義教堂 - 臺中觀光旅遊網

教堂 為了採光及明確表現結構起見,以四片三度曲面板構成,類似倒置船底,其上小下大的形狀給人一種穩定的感覺,從正前方或四十五度角內觀看,最能表現出路思義教堂那「曲線 ... 於 travel.taichung.gov.tw -

#71.台灣傳統建築

路思義教堂 外觀採由四片曲面組合,於屋脊處分開,構成一個線形的天窗,使屋簷形成的圓錐體﹝Conoid﹞雙曲面的曲線美感,是此建築的特色。教堂結構材料採用具可塑性的 ... 於 vr.theatre.ntu.edu.tw -

#72.台湾东海大学教堂获选20世纪最美建筑 - 大纪元

整栋教堂设计运用力学支撑,外观由四片双曲面构成,“亦梁、亦柱、亦墙”,是路思义教堂的一大特色。 · 柏格(Max Berg)在波兰设计的百年厅(Centennial ... 於 www.epochtimes.com -

#73.路思義校企股份有限公司 - 購物系統

LUCE繪見東海多功能滑鼠墊 · 東海校園手繪系列明信片組(一套六入) · 美式大學三角旗Tunghai University Pennant · Luce玻璃杯+東海特景陶瓷杯墊組 · 路思義教堂立體陶瓷杯墊. 於 s1.myqr.com.tw -

#74.路思義教堂建築師貝聿銘逝世東海要辦紀念展 - 好房網News

貝聿銘在台最知名的建築就是「路思義教堂」,今年3月文化部正式指定國定 ... 前衛而獨特的建築工法,無柱、無樑、無牆是最大特色,清水混凝土與雙曲 ... 於 news.housefun.com.tw -

#75.建筑5分钟| 祝晓峰:路思义教堂——用现代结构营造的宗教空间

作为东海大学的地标,路思义教堂从设计到建造经历了怎样的过程?除了贝聿铭,陈其宽先生对教堂的结构和材料做过哪些尝试?本期建筑5分钟,一起来听听 ... 於 www.archiposition.com -

#76.台中東海大學,四季都好拍的路思義教堂、新鮮消暑的乳品小棧 ...

台中東海大學,四季都好拍的路思義教堂、新鮮消暑的乳品小棧冰品,一起走入迷人的寬闊校園,來趟 ... 東海乳品小棧所在的建築很有特色,也十分醒目. 於 shotrip.com -

#77.東海大學路思義教堂60年首度閉館一年大整修 - 新頭條

今日修復工程開工典禮記者會,包括文化部文化資產局局長陳濟民、立法院副院長蔡其昌、立法委員張廖萬堅、東海大學校長張國恩、校友總會理事長李基正、副 ... 於 www.thehubnews.net -

#78.【台中市、西屯區、景點】東海大學.路思義教堂.文理大道

說到臺中人文薈萃的地方當屬東海大學,其背景為臺灣第一所基督新教的 ... 當西方的設計主流碰上中華文化的中庸之道,便建造出別具特色的路思義教堂。 於 francois0810.pixnet.net -

#79.東海大學路思義教堂特色. 台中東海大學裡的路思義教堂

路思義教堂 (英語:The Luce Chapel)是位於台灣台中市西屯區東海大學的基督新教禮拜堂,為著名台灣建築師陳其寬與美國華裔建築師貝聿銘之作。 於 pqc.bomboniereemozioni.it -

#80.地方性的重新想像:東海大學的建築意義 - 眼底城事

圖一:路思義教堂設計圖,背後可以看見舊圖館(左側)與校長室和行政中心(右側)的 ... patio)是兩種永恆的特色,每個活著的中國人都能夠清楚理解。 於 eyesonplace.net -

#81.【台中】路思義教堂(東海大學) - 1111中台灣

東海大學是一所基督教背景的大學,校園面積廣達1339531平方公尺,是臺灣第一座私立大學,擁有臺中最美麗校園之稱,校園中最知名的景點非「路思義教堂」莫屬, ... 於 www.1111tc.com.tw -

#82.路思義教堂 - 華人百科

路思義教堂 是一座教堂,貝聿銘起初想用磚砌哥德式的建築,但因台灣多地震而取消此意,後來由陳其寬以六角形底座像"倒船底"的形狀,逐布修正形成現在的教堂造形。 於 www.itsfun.com.tw -

#83.除了經典的東海大學教堂,貝聿銘還在台灣留下了「這些」驚豔 ...

八里焚化廠其展示廳山型天窗及傾卸區非對稱山型弧形天窗,為其帷幕外觀下的主要標的及特色。 新北市八里焚化廠。(圖 ... 於 www.storm.mg -

#84.路思義教堂10大保存現代建築| 奇人妙事 - 人間福報

【本報台中訊】台中知名地標東海大學路思義教堂,撐過九二一大地震,但興建五十一年來從未徹底「健康檢查」,獲選美國蓋提基金會十大保存現代建築, ... 於 www.merit-times.com -

#85.貝聿銘留在台灣建築東海路思義教堂為代表 - Rti 中央廣播電臺

路思義教堂 位於東海大學,1962年開工,1963年11月2日落成。外型設計如雙手合十祝禱 ... 展示廳山型天窗及傾卸區非對稱山型弧形天窗是焚化廠主要特色。 於 www.rti.org.tw -

#86.路思義教堂- 優惠推薦- 2023年4月| 蝦皮購物台灣

買路思義教堂立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! ... 全新UNIQLO TAIWAN城市限定在地特色限量馬克杯/台中路思義教堂. 於 shopee.tw -

#87.貝聿銘設計「一雙祈禱的手」 東海大學路思義教堂獲頒國定古蹟

邱主任也提到,路思義教堂以清水混凝土與磚木混合建造,結合特殊的拋物線雙曲面的牆面組成,擁有「無柱、無樑、無牆」罕見獨特的建築工法。不僅引入西方 ... 於 www.ct.org.tw -

#88.東海大學路思義教堂首度健檢@Rex Wu 的部落格 - 個人新聞台

建築最薄處只有廿公分,教堂內高十九公尺、約七層樓高、寬廿公尺。 東海建築系教授郭奇正指出,路思義教堂在九二一地震之後,「只有簡單看看」,興建至今 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#89.東海大學路思義教堂台中景點玩全台灣旅遊網

東海大學路思義教堂座落於東海大學的活動中心與教學區之間之碧草如茵的廣大草皮上,路思義教堂是東海大學最負盛名的建築師貝聿銘所設計,也是該校的精神所在,教堂外觀 ... 於 okgo.tw -

#90.東海大學路思義教堂 - 十匯聯合建築師事務所

東海大學為源起於1865 年以來貢獻於高等教育的 ... 路思義教堂是一座位於校園中心的基督教禮拜堂, ... 建築特色:現代主義建築風格,溫柔豐厚的光之. 於 www.pointarc.net -

#91.東海大學早期校園登錄文化景觀 - 翻爆

東海大學早期校園呼應大肚山自然地形等特色,獲登錄為台中市文化景觀。 ... 全台的路思義教堂,東海大學校園建築融合中式園林及西方現代主義特色,常 ... 於 turnnewsapp.com -

#92.東海路思義教堂設計者陳其寬在美病逝

這種曲線在貝聿銘以幾何線條為特色的建築作品中,從未出現。 東海建築系教授曾成德表示,傳說當年這個曲線薄殼的模具做好後,工人因為沒做過這麼「奇怪」 ... 於 ncusec.ncu.edu.tw -

#93.文化部頒發東海大學路思義教堂國定古蹟證書 - 勁報

路思義教堂 對我來說,意義非凡,從大一的時候接觸到基督信仰,到在教堂受洗、婚禮在此舉辦,回母校服務時,也在教堂舉行就任典禮。東海大學非常珍惜教堂, ... 於 twpowernews.com -

#94.路思義教堂、東海湖、乳品小棧&附近美食景點停車攻略

台中東海大學不僅是知名私立大學,也是不少人來台中必去景點。大學有什麼好玩的呢?東海大學景點可多了!除了最經典、被列為國定古蹟的東海大學 ... 於 bobby.tw -

#95.東海大學路思義教堂獲選20世紀全球最值得保存建築 - 天天要聞

路思義教堂 是一座基督教禮拜堂,由著名的美國華裔建築師貝聿銘與臺灣建築師陳其寬一同設計,建築風格爲現代主義。東海大學是臺中市著名的景點,知名的校園景點包括路思義 ... 於 www.bg3.co -

#96.(西屯, 台中)路思義教堂- 旅遊景點評論 - Tripadvisor

路思義教堂 不只是東海大學的地標,更是具特色的教堂,目前還在使用中,除了禮拜天的主日崇拜,也有婚禮在此舉行。而教堂旁邊的一大片草地,更是拍照,坐著發呆的好地方。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#97.《台中龍井》建築與上帝的對話,背光的祈禱 東海路思義教堂

他的代表作還有香港中銀大廈以及前兩年很火熱的法國羅浮宮玻璃金字塔善用光與空間的變化是他的最大特色而路思義教堂正式他早期的作品,也因此一鳴驚人. 於 breman7.pixnet.net -

#98.路思義教堂介紹. 揭密臺灣特色建築設計228連假一窺臺灣戰後 ...

近日網路謠傳台中市知名建築東海大學路思義教堂,恐因打通市政路要拆除,引發各界撻伐,台中市政府強調中央已核定市政路延伸工程,路線不會經過東海. 於 vfs.klimatyzacjagarwolin.pl -

#99.【台中旅遊景點】東海大學-路思義教堂 - pink旅遊美食日記

東海大學-路思義教堂. 【台中旅遊景點】東海大學-路思義教堂 ... 當然還有大學裡最著名的景點--路思義教堂囉~ ... 因為路思義教堂真的是太有特色了. 於 pink.123blog.tw