林俊吉哪裡人的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦SiddharthaDeb寫的 新印度的黃金傳說:美麗與詛咒 可以從中找到所需的評價。

國立體育大學 體育研究所 黃東治所指導 穆少川的 歧視體育教師現象的批判性研究——以中國大陸為例 (2021),提出林俊吉哪裡人關鍵因素是什麼,來自於體育教師、歧視、象徴互動論、社會控制、有閒階級論。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 華語文教學系 吳龍雲所指導 中島一樹的 日本華僑青年的文化認同研究 (2021),提出因為有 日本華僑、文化認同、語言認同的重點而找出了 林俊吉哪裡人的解答。

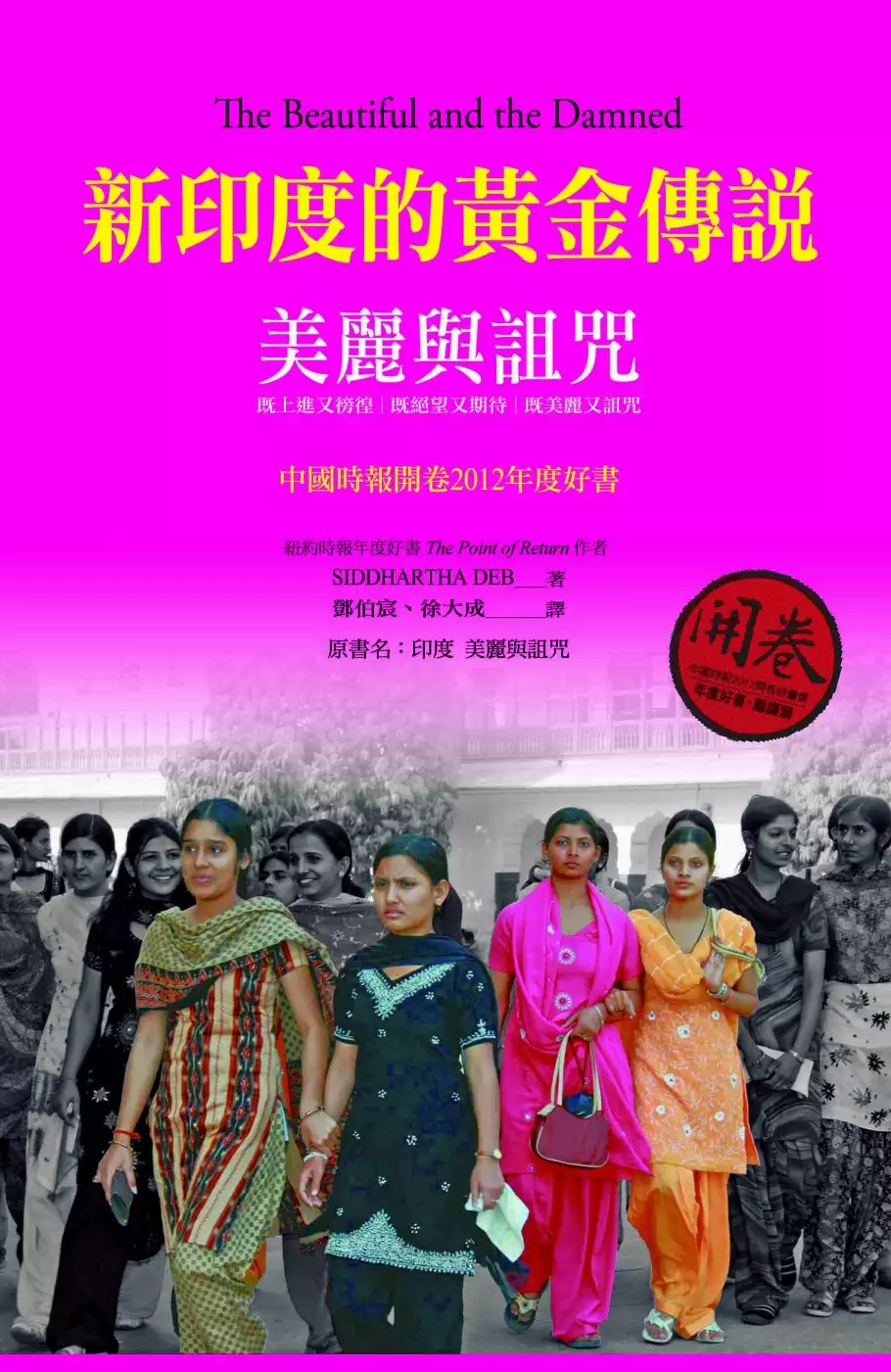

新印度的黃金傳說:美麗與詛咒

為了解決林俊吉哪裡人 的問題,作者SiddharthaDeb 這樣論述:

紐約時報年度好書The Point of Return作者Siddhartha Deb 以小說家的筆法揭開當今印度的黑色喜劇, 以真實的人物為本,生動描繪了這個國家的眾生相: 既上進又徬徨,既絕望又期待,既美麗又詛咒。 中國時報開卷2012年度好書 當富可敵國的1%與貧窮窘迫的99%尖銳對立,乘以10億人口,會是什麼樣悚人的光景?西方新自由主義橫掃印度,為這塊擁有古老文明底蘊的金磚拋光,打磨出光可鑑人的經濟成長,同時也豢養出吞噬人心的都市巨獸,銷殆了人與家庭、土地和夢想的情感連結。 世上沒有一個國家如印度這般,在缺乏基礎建設的沙地上疊床架屋,猶如踩著浮石一般驚險躍

進。迅速擴張的科技產業、跨國外包的電信客服,讓亟欲擺脫種姓制度窠臼的新世代印度青年,得以穿上西方國家為他們準備的資本主義劣質新衣,看似脫貧,實淪新貧,落入另一種經濟階級制度的無間地獄。那裡沒有未來,沒有夢想,只有殘酷的金錢遊戲,而他們,始終是輸家。 從企業領導研討會迴響於鋪了地毯的會議室,到遊魂般的小老百姓逐鎮逐鄉到小工廠中尋找工作;從天真無邪的女服務生勞作於五星級酒店的銷金窟,到農民在田間辛苦耕作只求一家溫飽;而吸吮歐美科技蜜汁成長的印度工程師們,則渴望在假經濟特區之名闢建的土地上,打造郊區生活的美國夢。 本書細膩動人,以小說家的筆法揭開了當今印度的黑色喜劇。作者Siddhart

ha Deb以真實的人物為本,生動描繪了這個國家的眾生相:既上進又徬徨,既絕望又期待,既美麗又詛咒。 ※原書名:《印度 美麗與詛咒》

歧視體育教師現象的批判性研究——以中國大陸為例

為了解決林俊吉哪裡人 的問題,作者穆少川 這樣論述:

體育教師遭受歧視是一個在東西方社會皆會發生的社會現象。在中國社會,這一現象被認為由來已久,並在近些年隨著資訊傳播水平的提高不斷地被公眾知曉從而引發社會話題。本研究檢視了體育教師遭受歧視的具體表現及其負面影響。研究整體在象徴互動論的基礎上,關聯起社會分層與社會控制的理論,Veblen在有閒階級論中關於勞動和教育的觀點,以及權力關係複雜化的相關討論,對體育教師遭遇歧視現象進行了分析,認為古代體育排斥的現象源自統治階級的社會控制,同時解讀了當今社會體育教師遭受歧視的原因,認為這種遭受歧視的現象與體育教師學識上的弱點關係緊密。本研究使用次級文獻整理、半結構式訪談等方式,蒐集了相關資料,並以批判性話語

分析取向,從相關話語中獲取訊息,並以此訊息深入現象內部探討深層的社會機制。最後有針對性地基於文章之分析結果,提出可能的建議與解決途徑。

日本華僑青年的文化認同研究

為了解決林俊吉哪裡人 的問題,作者中島一樹 這樣論述:

隨著全球化的趨勢在日本生活的移民越來越多,其中華僑華人是其數量比較多的群體之一。因此在日華僑華人有關的研究也慢慢地開始得到關注,其研究主題也漸漸多元化,而且各領域的學者參與這方面的研究,試圖從不同角度思考問題。其中認同是一個非常熱鬧的議題之一,然而過去三十年日本華僑認同研究的主要研究對象主要都是華僑學校的學生或者華僑定居人數較多的區域(神戶、橫濱)為主。但現在日本華僑的生活區域、所受過教育等背景與過去有較大的不同,因此為了認識日本華僑認同更多樣的面向,本研究主要以非華僑學校就讀人士為對象進行研究。本研究皆在探討日本華僑青年文化認同的建構過程與其成長背景多樣性。主要采用質化研究法,訪談在日華僑

青年,從文化習俗、社交範圍、語言使用等幾個角度進行采訪,試圖分析並將他們的文化認同類型以及語言使用狀況進行歸類。由於認同普遍被認為是在與所處社會環境的互動中形成的,本研究亦從日本華僑青年在中日或台日兩國的生活經歷出發,探討其文化認同的建構過程及其多樣性。本研究主要發現如下:(一)每位受訪者對於文化認同的表現及其認同強度和類型都具有很大程度的不同;(二)受訪者的認同或描述當中似乎存在一些矛盾的部分;(三)日本華僑青年對自己身分負面認同隨著成長減少;(四)中國留學經驗並非一定強化華僑青年的中國人認同;(五)認同與歸化不衝突;(六)節慶以及飲食習慣等方面,仍然保持一部分中華傳統,但他們表示不是很了解

這些節慶或習俗的意義;(七)僑鄉認同的淡化;(八)方言與家鄉認同有一定的關係;(九)中文使用和學習動機與認同的關係不是很大,其學習目的主要在於找工作等經濟上的考量。實際上華僑在多種文化與語言環境當中長大,其背景相當複雜,其文化認同以及語言使用狀況都因人而異。他們的生活方式、教育程度都跟過去的華僑有很大不同。包括在日華僑社會本身的想法與觀念等方面,例如本研究的訪談個案跟過去的日本華僑不同,並不認為中文以及中國人意識的傳承是絕對要達到的事。而是認為自己的後代可以擁有更多元、更國際化的視野和想法。因此,日本華僑社會本身乃至整個日本社會都需要對華僑有全新的認識,不能以過去的眼光以偏概全地看待他們。