校園空氣品質旗幟的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦歐陽靖寫的 歐陽靖寫給女生的跑步書:連我都能跑了,妳一定也可以! 和于欣可吳振廷黃仁志的 反造城市:台灣非典型都市規劃術都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自大塊文化 和左岸文化所出版 。

國立臺北教育大學 數學暨資訊教育學系碩士班 顏榮泉所指導 田昊民的 Mayer解題策略應用在STEM跨領域教學對國小程式設計學習成效之影響 (2019),提出校園空氣品質旗幟關鍵因素是什麼,來自於解題策略、STEM、物聯網、程式設計學習、問題解決能力。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 健康促進與衛生教育學系 葉國樑所指導 顏翎伊的 臺灣南部高中學生對於PM2.5的環境敏感度與防治行為意圖之研究 (2018),提出因為有 高中學生、PM2.5知識、環境敏感度、防治態度、防治自我效能、防治行為意圖的重點而找出了 校園空氣品質旗幟的解答。

歐陽靖寫給女生的跑步書:連我都能跑了,妳一定也可以!

為了解決校園空氣品質旗幟 的問題,作者歐陽靖 這樣論述:

在開始跑步之前,我以為自己什麼事都做不到, 直到我超越了 3 公里、5 公里、10 公里、21 公里、又一個 21 公里、42 公里…… 我才發現,自己原來有這麼大的力量。 跑步改變了我,我還在跑著。 我相信跑步可以為人心帶來的無窮力量,也希望這本書能開啟妳的跑步生活。 我可能是「最不會跑步」的跑步書作者。 我從小運動神經就差,打籃球投不進球、踢足球踢不到球……如果全班有21個同學, 而校慶大隊接力每班要派20人,我絕對就是被刷掉的那1人。 我曾經胖到70幾公斤,也因為重度憂鬱症、厭食症瘦到皮包骨。 我曾經對生命絕望,曾經自卑而懦弱,

曾經看不到陽光。 但因為遭逢生命的重大轉折、親人的逝去, 我決定要以「完成全程馬拉松」作為「證明自己變堅強」的人生選項。 剛開始,我連一公里都跑不完; 跑一跑就腰痛、跑一跑就累、跑一跑就喘。 現在,我不但完成了42.195公里全程馬拉松,還愛上了長跑,甚至進而改變了人生態度。 我還在學習中,但連我都可以跑了,妳一定也可以! —歐陽靖 Gin Oy 這本書裡有什麼? 我與我的跑步人生告白、針對女生的 47 個跑步疑難雜症大解析、 13 套暖身與收操動作教學、11句跑者勵志名言、4季跑服跑鞋運動內衣大解析、 33道適合跑者的幸福

小料理食譜、50 個讓自己跑下去的好理由……等等, 以及滿滿的正面能量 :) 本書特色 ◎ 歐陽靖的馬拉松哲學 第一本由台灣年輕女性、名人暢談跑步,分享如何透過路跑重拾健康自信的人生故事,全書滿滿的正面能量,讓每個女孩都能輕鬆愛上跑步! ◎ 我的跑步人生告白 最真摯、最感人的跑步心路歷程,從肥胖、遭歧視霸凌、對運動充滿挫折、罹患重度憂鬱症,到開始起跑、撞牆、重生,最終體驗跑者的愉悅感。 ◎ 寫給跑步新手的入門指南 起跑前暖身、跑步後收操、跑步姿勢大解析⋯⋯13套動作圖解STEP BY STEP,教妳如何從不會跑,不愛跑,到欲罷不能

跑下去。 ◎ 創造完美跑步生活 春夏秋冬跑步時尚穿搭配件、跑鞋+運動內衣挑選指南、33道跑前賽後的幸福療癒美食⋯⋯專為喜愛跑步的妳量身打造。 ◎ 讓自己繼續跑下去 把跑步變好玩+女生繼續跑下去的50個理由,作者分享親身實踐方法和內心激勵觀念,教妳如何成為一名有出息的慢跑女子! ◎ Special Feature 跑步疑難雜症大解密、世界知名跑者勵志名言、路跑賽前要攜帶的物品CHECKLIST、世界各地馬拉松行程表⋯⋯and more! ◎ BONUS 隋書附贈「阿靖哥的台北私房跑步路線+女生的一週運動計畫」精美手繪地圖拉頁

。 感動推薦 索南東珠(知名體適能教練)|飛小魚(馬拉松作家)|陳彥博(極地超馬運動員) 張鈞甯(藝人)|張嘉哲(田徑馬拉松國手)|譚艾珍(媽媽、知名演員)|關家良一(日本超馬名將) 路跑團體 Amazing Crew 成員 一致力挺 Andy(勘履者執行長)|Elmo(Juksy線上潮流雜誌創意總監)|Ken(單車團體nabiis創辦人) Mr.Q(MJF品牌主理人)|馬克媽媽(My Dog我の狗雜誌總編)|徐裴翊(三立新聞主播)

Mayer解題策略應用在STEM跨領域教學對國小程式設計學習成效之影響

為了解決校園空氣品質旗幟 的問題,作者田昊民 這樣論述:

摘 要本研究旨在探討在STEM跨領域教學中,不同教學策略(Mayer解題策略教學組、範例演練教學組)對學習者在程式設計學習動機、學習成就及問題解決能力之影響。本研究採準實驗研究法,研究對象為臺北市某國小六年級學生,共4個班級,共66人,並以班為單位隨機將研究對象分為Mayer解題策略教學組與範例演練教學組。兩組皆實施相同的STEM跨領域程式設計教學課程,所有研究對象均進行13堂課的教學實驗,實驗前後分別實施程式設計學習成就前後測、程式設計學習動機問卷與新編問題解決測驗。本研究以多變量變異數法進行程式設計學習動機之分析;以共變數分析進行程式設計學習成就測驗之統計分析;以獨立樣本t檢定進行新編問

題解決測驗之分析。結果顯示:一、範例演練教學有助於建立學習者程式設計學習動機的信心向度。二、不同教學策略對程式設計學習成就無顯著差異。三、Mayer解題策略教學有助於學習者的問題解決能力。本研究結果為實施Mayer解題策略教學能夠幫助學習者提升問題解決能力,而在程式設計課程的學習成就方面,則建議在設計教學活動時,需加深學習內容的思考層面,才能展現Mayer解題策略對學習者在問題轉譯、問題整合、計畫和監控、執行解題的應用,藉以提升學習者的程式設計學習動機與成效。

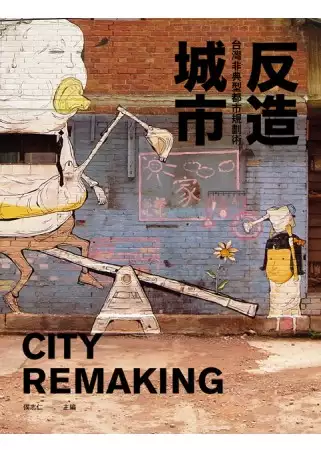

反造城市:台灣非典型都市規劃術

為了解決校園空氣品質旗幟 的問題,作者于欣可吳振廷黃仁志 這樣論述:

每個故事都是一種行動,一種動員的技術。這些個案述說了特定社區或社群的生存故事。透過《反造城市》的實踐,我們逐步尋找到相對更公平、正義的解決方式。我們追求的目的是讓這些非主流力量持續發酵,在匯聚成主流的同時,做為一面鏡子,提供我們所處社會一個反省、檢討的機會。——劉可強(前台大城鄉所教授) 都市計劃不僅是在預估增加多少經濟成長率及就業率,它充滿了政治、社會、利益及道德的重要議題,絕不應由專家或行政官僚所獨占,它必須併入民主的過程中來決定它的方向,《反造城市》即是這樣的努力。十一個故事為我們展現了重新建構知識體系的可能性,並召喚人民的直接行動,一起來改造我們所生活的城市,為都市計畫注入

一股生生不息的活水。——徐世榮(政治大學地政學系教授) (本書內附WALKNG TOUR免費活動卷) 由下而上打造更公平正義的城市公共空間 挑戰公共╱私有、開發╱永續、中央╱邊陲、城市╱鄉村…的界線 安坑・新店・溪洲部落・土城・樂生・Chungshan… 農耕城市X夜市經濟X綠色游擊X都市更新X文化保存X社會正義 怎樣才是好城市?誰來定義好城市? 從十四、十五號公園到華光社區,從樂生爭議到大埔事件,從溪洲部落到寶藏巖,在全球化的時代,我們追逐國際美好城市的榮銜,公園綠地、便捷交通、拔地而起的嶄新高樓,窄化為我們視野裡唯一的目標。為了這些競爭力,政

府進行美其名為都市規劃,實際作為卻是Cities for Sale的手段:讓大資本進駐、清除邊緣族群的身影、抹除歷史紋理,彷彿眼不見為淨。 我們要問的是:這些名為公共的利益,是由誰決定的?一座城市的勝利除了經濟繁榮,還有其他選項嗎?人民的智慧如何可以幫城市靈魂注入多元的可能性? 《反造城市》試圖提出更兼容並蓄、思考更周延的非典型都市規劃術。抗爭往往只是部份案例裡居民初期的對應,更值得我們參考的是後來的具體行動和溝通技術;專業工作者與居民如何在制度與政治的縫隙中,保障社會正義的存在,成為其他社區可以仿效的先例。 既然人類許諾生活在一起,演化出「城市」這樣的人群形態,我們便

應讓城市不僅僅是空間上的地理單位,還能名符其實,展現眾人群居的意義和價值,不論是對環境的尊重、對鄰人的共享、對民主的追求…… 「造反」不是一種態度,不為反對而反對,「反」是改變,是可能性,是指引的方向,由邊緣改造中央的具體行動,人民的行動足以「反過來造就」更有機、更正義、更有活力的都市。 作者群簡介 于欣可 二十歲以前在部落跟社區觀察過九二一災後重建,發現教科書 上有關民主、賦權的論述好像因為山又高又遠,還沒到達。三十歲以前,囫圇吞棗讀了些書空想幾回後,想從空間實踐民主、用民主構築空間,參與了一個重要的都 市居住空間實驗,雖然還不能說成功,但一直保持樂觀態度。三十歲

以後,希望能夠確定人生的社會戰鬥位置,過去所對抗的、反省的跟關注的,能想的更清楚,看 的更遠,也找到更多志同道合的朋友,一起往前走。 吳振廷 七年級前段班,中原大學建築研究所畢業,目前為台灣大學建築與城鄉 所博士生,任職於中原大學景觀學系兼任講師。專長領域為文化地景研究、歷史聚落保存。二零零零年投身社區營造,實際參與馬祖聚落保存、中原大學校園參與式 設計、(王留)公圳非列管眷村反迫遷行動等。現今的研究興趣為城鎮再生,並持續關注城市發展、文化保存與社會正義等議題。 黃仁志 因緣際會而於大學時期開始參與環保運動與社區工作,目前就讀台灣大學建築與城鄉研究所博士班,主要研究焦點為

城鄉關係、土地政策、鄉村規劃,課餘主要參 與台灣農村陣線以及土城彈藥庫社區工作。除以結合知識和實踐作為持續的自我要求,更希望在持續參與社區運動中,重新學習和反省「規劃政策」與「人民生活」 的課題。 張聖琳 加州大學柏克萊分校環境規劃博士,目前任教於台灣大學建築與城鄉研究所,是新鄉村研究發展中心負責人,同時 應聘為廣東工業大學的特邀教授。進入學術界之前,曾是現代舞者,劇場表演者,專題記者,與景觀建築暨環境規劃設計師。著有:造坊有理(1999),生活地 景(1999),以及The Global Silicon Valley Homes(2005)。現階段在坪林進行結合生態與生產的「台灣藍

鵲茶革命」。 許瀞文 美國華盛頓大學人類學博士,現為國 立清華大學人類學研究所副教授。研究以都市中的空間建構和跨國流動為主軸,旁及性別、消費、勞動等議題,主要田野地點包括高雄、台北、以及洛杉磯。著有 Authentic Tofu, Cosmopolitan Taiwan、‘Making Streets:’ Planned Space and Unplanned Business in New Kujiang, Taiwan、Miraculous Rebirth: Making Global Place in Taiwan、「仲介日本流行文化」等期刊及專書論文。 邱啟新 輔

仁大學景觀設計學系助 理教授,美國紐約市立大學環境心理學博士,建築師,專長領域為建築與都市設計、景觀設計 、環境行為研究,近年專注公共空間之社會排除,及發展導向都市地景變遷研究,亦致力結合使用後評估及參與式設計以協助公部門和業界改善社區公共環境,論文 見於國際學術期刊 Space and Culture, International Development Planning Review 等。 吳比娜 覺得城市不該(只)是住大房子、好辦公室的地方,城市應該是學習、成長,跟不同人相遇的所在。喜歡在路上跟陌生人聊天,並在廣場和草地上發呆,希望從夢 想漸趨於實踐。常從事寫作與翻譯,作品散

見「聯合報」、「鄉間小路」、「大自然」、「人籟」。台大城鄉所畢,哈佛大學公共政策碩士。 康旻杰 住台北的宜蘭頭城人,台大建築城鄉研究所副教授,專業者都市改革組織常務理事。參與過一些都市文化地景的調查及保存行動,時而被歸類於社區營造、公共藝 術、及都市設計領域,因寶藏巖保存規劃及試營運計畫執行過程的延宕,意外與溫羅汀獨立聯盟結緣。曾嘗試在寶藏巖試辦一合作社書店,未竟之功方知經營一實體 書店之喜樂與艱苦。 連振佑 台灣大學建築與城鄉研究所博士候選人、中原大學景觀系兼任講師、經典工程顧問有限公司專案經理。 長期關注環境與人的關係,自羅斯福路綠生活軸線起推動「社群協力社區」概念促

成Place-making、社區再生;鼓勵土地或建物短期多樣、彈性靈活使 用,以Temporary Urbanism理念促進「空間分享」;致力以參與式規劃設計手法邀請更多市民共同邁向協議、自治及共享的城市。 大猩猩游擊隊 一群年輕人受到國外「游擊園圃(guerrilla gardening)」的啟發,開始在公共場所中種菜,希望透過行動,喚起大眾對公共空間的忽視及土地使用權的問題。並且透過更多行動、讀書會、網路平台 等方式,重新檢視台灣的都市空間、都會型社區營造以及糧食安全問題,期許台灣能有更良好的土地利用方式。 顏亮一 輔仁大學景 觀設計系副教授,加州大學洛杉磯分校都市規

劃博士。主要研究領域包括歷史保存、都市設計、文化地景、與批判式規劃等。在專業上的終極關懷乃是空間與社會正 義的實踐,亦曾投身於樂生療養院的保存運動之中。主要著作為「記憶與地景」(2009),其他著作散見各專業期刊,以及作者的部落格:spaces- hope.blogspot.tw。 推薦序 異托邦的故事 The Stories of Heterotopia 劉可強 推薦序 知識體系、法令制度、與權力宰制: 都市計畫的解構與再建構 Knowledge System, Legal Institution, and Power Domination: Deconstruction

and Reconstruction of Urban Planning 徐世榮 自序 City Remaking: An Introduction 侯志仁 案例一 Safinawlan,讓我們共居!都市部落的抗爭與新生 Safinawain, Let’s live together! Protest and regeneration of an urban tribal village 于欣可 案例二 「(王留)」住美麗時光:「非列管眷村」的反迫遷行動 Good Time “Liou”: Saving the home of “non-registered” m

ilitary families 吳振廷 案例三 土城彈藥庫:淬鍊城鄉交界之地的生態綠寶石 The Tuchen Arsenal: Whetting a peri-urban ecological jewel 黃仁志 案例四 「混搭的三城幫」:輕軌農學、耕遊安坑 New Urban Ruralism: Agropolis experiment in Anken, Taiwan 張聖琳 案例五 計畫與變化:新堀江的三個故事 Planned Space and Unplanned Business: Three stories from New Kujiang, Ka

ohsiung 許□文 案例六 我「演」故我在:士林攤販拓展夜市版圖之空間戰術 Street Performance: Vendors’ spatial tactics in expanding the Shilin Night Market 邱□新 案例七 中山北路的Chungshan:菲律賓外籍勞工在台北 Making Chungshan: Filippino migrant workers in Taipei 吳比娜 案例八 地下莖城市的異聲畛域:溫羅汀獨立聯盟的詩與政治 The Dissidents’ Territory of a Rhizome City

: the poetics and politics of the Willow Den Independent Consortium 康旻杰 案例九 撐開公共空間的縫隙:社群營造,營造社區 Seams of Possibilities: Community Building and the Making of Public Space 連振佑 案例十 是!一個人就可以渲染(感染)城市的綠色行動 Yes! It only takes a person to change the city 大猩猩游擊隊 案例十一 樂生啟示錄:古蹟保存與社會正義 The Lo

sheng Story: Historic preservation and social justice 顏亮一 《反造城市》自序 二十一世紀的亞洲城市,充斥著全球化帶來的虛榮與焦慮。在閃亮的商業高塔下,經濟與城市結構的轉型,帶動的是土地炒作、社區迫遷、利益與階級衝突。 在東京,為服務跨國企業與白領階級,新商業區與水岸的開發,翻轉了數個世紀建構下來的空間結構,原本低階的臨水社區與工業土地,變為炙熱的地產,即使是作為產業與觀光勝地的築地市場,也難逃迫遷的命運。在首爾,清溪川復育計劃被視為是城市改造與更新的奇蹟(圖一),也成為其他城市效仿的對象,但清溪川所帶動的城市更新,也

將直接衝擊到位居市中心大片的小型工廠,以及其連帶的產業與社會生態,而以往高架道路下的攤販,更早已被迫遷到新的地點,雖然有新穎的建築外殼,但市集已失去原有的顧客與活力。 在香港,都市更新更早已如火如荼地在市中心區的老舊社區展開,原有的舊式樓房、市集與小商店,已被昂貴的高層公寓所取代,在灣仔,又稱「喜帖街」的立東街,如今已消逝在龐大的建築工地裡,附近的店家與茶餐廳,已被高級進口車的代理商所取代。在其他如北京與上海的中國城市也是如此,胡同與里弄快速地消失(圖二),取而代之的是寬廣的街道與高樓、昂貴的物價與消費,雖然有人因取得補償金而一夜致富,但有更多原有的住民被迫遷移到公共設施與工作機會匱乏

的市郊。 這些變化都有個共同點,即城市轉型(或販賣)(Cities for Sale ) 被所謂都市規劃、現代化與全球城市的願景所合理化。在二十世紀受到批判、膚淺的「理性規劃」(Alexander 2000),非但沒有經過反思而有所轉變,反而更進一步成為城市全球化的工具以及投機者的推土機。在新的世紀,全球城市榮銜的追逐成為單一的價值,都市更新依舊是建商的遊戲,都市規劃所應追求的城市機能與公益,被窄化為整齊(乏味)的市容,所有不符合現代化與全球化願景的城市空間與活動,被汙名化為進步的阻礙。在這一連串的轉變當中,消失的不僅是豐富與多樣的城市地景,還有長時間累積的生活模式與價值。在專業掛帥的

指導下,人民作為城市空間主人的角色,也隨之被邊緣化。 反觀與反造 在台灣,同樣的故事也正在發生。在更新的旗幟下,傳統社區與市場被一一改造,風華「再現」成為「再見」。從歌劇院到博覽會,大型建設與嘉年華仍是政績的代名詞。從十四、十五號公園到華光社區,邊緣的社群與城市空間因為不容於全球城市的意象與土地的利益而被追趕。如今,在如文林苑與永春社區的案例中,開發與更新的腳步更已追上一般的上班族、小市民,甚至地主。 在這樣的歷史進程裡,城市營造的模式是否能被翻轉?制式的建設與更新是否是城市進步的唯一選項?城市建設與人民的利益是否一定得是對立的兩方?回應著上一冊「城市造反」的啟示,小市

民是否能成為城市營造的主角?而非僅是被迫遷的對象? 所幸的,在台灣,城市「進步」的力量並非僅來自於無情的推土機,真正的進步更來自於不少的社區、專業與學術團體的努力。從溪洲部落到樂生療養院,社區與專業者不僅頑強地抵抗開發的力量,也同時試圖實現不同的城市願景,建造一個具公義、開放與多元的社會,他們強調的不只是有品質與特質的空間,更重視空間裡的社會關係、多元的價值與市民的主體性,專業者的做法不是傳統都市規劃中的紙上畫畫,而是與社區站在一起,貼近土地、頃聽民眾的聲音,並扮演積極的角色,在複雜的政治與政策過程中,找尋機會、串連、影響具體的決策,跳脫專業中立的迷思與傳統專業的疆界。 案例與

故事 這本書的意圖就是要串連這些不同的努力,延續「城市造反」的論點,來建構一個「反造城市」的述說,挑戰制式的規劃論述與實踐,也同時批判城市全球化的迷思。在一群朋友與同好的協助下,本書收集了台灣城市十一個正在發生中的案例與故事: 從「溪洲部落」與「(王留)公家園」的案例開始,我們看到學界與專業者走入社區,從居民與社會的角度看問題,與居民站在一起對抗迫遷的力量。在這兩個案例中,他們進行的不只是抗爭而已,而是行動性的規劃,在制度與政治過程的縫隙中,運用多重的網絡,找尋可能性,為弱勢的群眾與社會的公義,在城市中覓得容身之處,並作出制度性與典範的突破,成為其他社區可效仿的先例。

接著在「土城彈藥庫」與「安坑三城」的案例中,我們看到了城市與鄉村的交接處,可以不再只是被遺忘的邊陲或是待開發的土地,而是都市生活的新典範,是都市人口接觸自然生態與農事的窗口,讓城市與鄉村不必是對立、二分的個體,而是緊緊相扣的環節。在這兩個案例中,我們也看到了居民、學界與專業者所可以扮演的不同角色:在安坑三城的案例中,專業者可以是小學老師、跟著居民一起種菜、向居民學習。在土城的案例裡,居民更是生態與農耕的專家,並主動進行社會的動員。 就像在土城與安坑,城市營造的主角不一定是官員或是專業者,這在「新堀江」與「士林夜市」兩個案例中更是如此。攤販與小商家在制式化的城市中發展出自己的生存法則,創

造出商機與城市的活力。他們的成功,反映也凸顯了僵硬的理性規劃與城市活力之間的衝突與矛盾。他們指出了城市營造是一個動態的、協商性的過程,過當的管制,不如有彈性的交涉與反省。此外,反造城市不只是專業者或學界的專利,平民百姓才是真正的主角。 在台北市的「ChungShan」與「溫羅汀」的案例裡,這些主角更包括了城市的移工與非主流的商業。透過空間與環境的營造(包括命名),少數與邊緣的族群在城市中建立起主體性與認同,凸現自身與相關的議題,同時也讓城市的面貌變得更多元,而這些地點也成為不同群體可以接觸、學習的橋樑。此外,透過活動而非僅是實質環境的營造,這些空間與環境的生產方式,也挑戰了空間專業的規

範與疆界,再一次的,城市的居民與群體(不管住多久、來自哪裡)才是城市營造的主角。 近年來,臨時性的城市介入或空間裝置,在世界各地形成潮流。羅斯福路的「綠點計劃」與「大猩猩游擊隊」的兩個案例,凸顯了臨時性的空間與活動的植入,如何在城市中扮演催化的角色,於制度的縫隙與漏洞中改變社區、個人與城市的關係。雖然壽命有限,他們所帶來的影響,遠超出了他們實質的空間與時間限制。 本書最後以「樂生院」這個進行中的案例作一個暫時的總結,目的在於突顯城市反造行動是個未完成、甚至無止境的運動,它面對著種種制度性與政治經濟、甚至文化與價值觀的挑戰。但樂生院的案例也讓我們看到希望,院裡的居民從被動到主動,

樂生青年不只關心療養院保存的議題,更進一步支援其他相關的社會運動。在事件的過程中,所謂理性規劃的虛偽與矛盾一一被凸顯,真實漸漸浮現。 二十一世紀的城市反造 這本書裡,不同的案例雖然有其各自的時空背景,參與的個人與團體也有所不同,但他們共同勾勒出一個另類的城市營造模式,我們把它叫做「城市反造」,也就是採取與主流規劃不同的角度、具批判性的來看城市的營造,從對固有概念的挑戰,來解放城市營造的做法,讓當代城市可以變得更民主、開放與包容。如同上一冊所提到的「反叛式規劃」,它反映了底層社會對城市霸權的反制,當然它有時也與正式的系統糾纏不清、無法切割,但更重要的是它對不公義的制度提出批判,提

供了我們反思與反造城市的基礎。 這本書是一個起點,在有限的篇幅裡,我們知道無法包括所有相關、有意義與精彩的案例。同時,我們也意識到本書所收集的案例幾乎均在北臺灣,而且有許多案例雖然不在城市的環境中,如苗栗的大埔、彰化的相思寮、新竹的璞玉,但議題與挑戰卻是類似的(圖三)。我們希望此書有拋磚引玉的效果,讓我們來檢視臺灣在土地與環境規劃上所面臨的困境,並尋找出路,在專業教育、制度改革、日常生活,與具體的空間行動中,多管齊下。 二十一世紀的台灣城市,甚至是亞洲城市,不需要一昧地追求單一的價值與曇花一現的榮景。讓我們重新看看周遭的環境與鄰里,或許我們只是需要多一點的平價住宅、多一些的綠地

、新鮮的空氣與乾淨的水、可親的社區、開放與多元的文化、自由的集會場所、民主的決策、有公義的社會與經濟,和健康自主的公民。在二十一世紀的初頭,我們還有機會。 謝誌 本書的完成,首先得感謝各章的作者,在運動、工作、求學或教書的空餘,回應我的建議並如期完成寫作。他們的故事是本書的主幹,而他們多數也都是故事背後的主角之一,一步一腳印,以實際的行動投入城市的改造。有了他們與許多志同道合的團體與個人的努力,才有這本書的存在。此外,也感謝劉可強教授與徐世榮教授的評論,從他們豐富的經驗,來檢視本書的內容。最後,再次感謝「左岸文化」黃秀如總編與林巧玲編輯的協助,讓這個出版計劃在醞釀的階段有了具體

的輪廓與方向,從單本的海內外案例比較,變成兩本獨立又相呼應的書籍,宛如城市多元空間的衍生。 侯志仁 推薦序 異托邦的故事 “I am unable to light the fire and I do not know the prayer; I cannot even find the place in the forest. All I can do is tell the story, and the story must be sufficient.” -引自《森林之門》 The Gates of the Forest, by Elie Wiesel(1966)

猶太人在漫長尋找家的過程中,對於自己的處境發展出了一種生活態度:「我無法點燃這把火,我也不知道對上帝的禱告詞,我在一座森林裡迷了路,我可以做的就是講這個故事,而這個故事就以足夠」。這段話說明了猶太人在歷史中的處境,千年以來猶太人不斷在尋找安身立命的所在,時至今日都無法安歇,他們能夠做的只是講一個故事。 收納於本書的十一篇文章,每篇都是一個個案的經驗研究,更重要的是它們述說了特定社區或社群的生存故事。故事的背後反應了他們面對生存的真實狀態,而這個生存狀態是有困難的,就如同猶太人的悲運,他們可能所擁有的只剩下記憶,可以講出一個個精彩的故事。 本書文章中的主角,不論是原住民、都

市底層或邊緣、被都市化過程中受排擠的社群,甚至是新移民、外籍勞動者,他們均嘗試在有限的生存條件中,創造一個可以安身立命的住居環境,以及發展出符合自身條件的生活、生計方式、產業模式。他們的故事內容中有幾個重要面向: 首先,行動的過程是什麼?這十一篇文章並不只是在講事情本身的存在現象,而是在講一個過程,姑且稱為一種行動,透過專業者結合社區、社群,共同發展、規劃出專屬的行動策略。為什麼這個過程如此重要?在過程中我們可以看見誰是主體,以及他們如何跟事情發生關係。此外,這些故事的背後是真實的社會脈絡,不論是社區、地方政府、都市計畫或是法令、制度面的問題,每一個故事都跟機制有關,它們一點也不抽象,

是在有限框架裡最真實的處境。 第二,這些個案都在講一種技術,包括如何讓社群充分參與在他們所面臨的處境中,亦即每一個個案裡運用的戰略是什麼,總括為技術面。除了參與的技術外,包含如何面對各種法令限制與政府單位,這些都需要專業的協助。也因此,在許多個案描述裡可看見不同專業者,在行動過程中扮演什麼角色、運用什麼技術,如何協助社群、社區面對這些問題。 最後一個面向是,這些個案都在處理社會中相對弱勢的各種群體,他們都處於地理、經濟性邊陲狀態中,這是他們共同的處境。因此所有行動都在處理社會公正、公平正義的課題,思考社會資源如何重分配,讓這些相對弱勢的族群得到公平正義的對待,包括居住、生產、經

濟的正義。理解這些課題背後的意義、價值觀與重要性,需要有一個邏輯,才有辦法理解每一個個案在歷史、社會洪流中的必然性。 以上幾個面向歸納起來,如果在每個個案裡都可以充分地被描述、分析,也就構成我所謂的足夠性。在此基礎下,這些故事的出現便非偶然,而足以產生一定的代表性。 除了在書中的十一篇故事外,在台灣還有很多類似的進行式,例如目前台北市正在面對的棘手個案,士林文林苑、華光社區、紹興南街等觸及居住正義與歷史保存的運動,或是苗栗大埔農地變更為工業用地,弱勢住戶被迫拆遷的困境。關於這些重大社會議題,我們現在或許還沒有好的論述、解答方式。但透過這些個案,如果我們可以清楚闡述故事中的深層意

涵,便有機會找到更好的答案。 環境規劃與設計這個專業的本質是在處理未來,並不只是解構和分析現況,而是在如何解決現況的困境與問題,因此必然牽扯到對未來的想像與預測。規劃本身是一種行動,在行動過程中找答案,因此我們對事情的看法是動態的,這個動態牽動著我們在不同時段對事情的看法,規劃者服務的對象是社區社群、事件的主體,在互動過程中對行動、實踐應不斷有新的詮釋與辯證。這種動態的行動過程有別於傳統主流的規劃方式(也就是靜態、藍圖式總體規劃模式),我們認為藍圖式規劃方式時常並不能夠解決問題,跟隨社會發展進程,問題與解決方法都可在過程中浮現,對與錯並沒有標準答案。透過個案的實踐,我們逐步尋找到相對更

公平、正義的解決方式,這個社會才得以往正面的方向漸進發展。 然而,相對於正統主流社會價值,我們也清楚看到這些案例,是處在非主流的行動架構底下,倘若這些行動累積更多案例而成為主流,那麼必然仍存在另一種非主流的狀態,我們又該如何回應?有些人認為追求社會公平的最終目標僅存於烏托邦式的境界中。也許另一種角度是,我們其實是存在於一種異托邦,即必然有一部分社會的組成是相對於主流的弱勢。引用美國哈佛大學學者王德威先生的觀點「有一種自甘被排拒在外的態度」,即自我認定是在一個大的脈絡裡的邊陲,並累積足夠的說明性,我們追求的目的是讓這股力量持續發酵,在匯聚成主流的同時,做為一面鏡子,提供我們所處社會一個反

省、檢討的機會。 劉可強 推薦序 知識體系、法令制度、與權力宰制 都市計畫的解構與再建構 感謝侯老師志仁兄的邀約,讓我能夠簡短的寫一篇短文來祝賀本書的發表,實在是深感榮幸。碰巧,近年來我親身參與了許多浮濫土地徵收的抗爭運動,由此也感受到都市計畫的嚴重問題。這是因為土地徵收往往是都市計畫的後續階段,政府行政單位又通常是把都市計畫當成是土地徵收的公益要件,這使得二者更密不可分;不過,這也表示當土地徵收出現問題,可能也就代表著前一個階段都市計畫是有問題的,因此很想趁此機會來略抒己見,與大家分享心得。 我所接觸的許多土地被徵收戶,大概對於都市計畫及土地徵收法令都甚少接觸,更遑

論他們瞭解法令的內容,他們時常非常氣憤的告訴我,他們根本不知道他們的土地及房屋所屬的都市計畫區,其擬訂或是變更已經完成,他們往往是在接到地方政府寄來了土地徵收掛號信時,才知道即將被掃地出門,生命也將完全走樣。問他們為何不知?他們說,政府根本就沒有告知,純粹是黑箱作業。一路走來,許多地方都是這個樣子,攸關公共利益及人民生存命脈的都市計畫就這樣通過了。 那麼,都市計畫的黑箱作業是由誰來操作?是都市計畫委員會,這包含了地方政府都市計畫委員會及內政部都市計畫委員會。地方政府都市計畫委員會的委員僅有少數學者專家予以點綴,絕大多數是地方政府行政官員、議會代表及商界人士,因此,他們大概是在遂行地方首

長的意志。內政部都市計畫委員會學者專家的數量雖然是多出許多,但是,在實際召開大會時,政府行政官員的數量仍然是佔了相當高的比率,這使得政府行政官員幾乎是可以來主導。由於都市計畫隱藏了龐大的利益,加上許多政治人物往往是與土地利益脫離不了關係,地方首長通常會經由都市計畫來分配利益並鞏固樁腳,因此都市計畫大概已經成為政治利益交換的場域,而不是實踐公共利益的地方。不過,面對各界的質疑與批評,對外而言,政府往往搬出一套「專家決定」的專業迷思,將都委會包裝成專家委員會,嘗試透過專業知識的操弄來抵制外來的挑戰。 這也就是說,基於過往現代化的理念,都市計畫往往被轉化為專業的課題,需由專家來予以決定,專業

化被視為是追求完美的最佳途徑,專家們被視之為工程師一般,透過他們對於專業知識的運用,都市計畫的擬定與變更似乎是輕而易舉。許多的專家也皆相當自負,以為他們所擁有的經濟、交通、建築、工程等專業知識就可以用來擘劃都市的未來,他們拒絕相信技術性的規劃無法促進人們的福祉,他們也不願放棄另一個理念,即經由他們所擁有的專業知識與工具的運用,完美是可以達成的,而所謂的「公共利益」也是由這些專家及由其組成的委員會來給予詮釋及界定,一般民眾是無權置喙的,然而他們的權利卻是不斷地遭到侵害。 但是,在西方社會,這樣的理念早於一九六零年代以降就逐漸的遭到揚棄,惟台灣卻依舊是緊守不放。這是因為在一個多元社會環境裡

,他們瞭解到都市計畫及土地徵收最困難的地方是如何去定義公共利益,尤其是當我們把當地民眾的生存、認同及基本人權等因素放進來一起思考之後,問題就顯得非常的棘手。這個問題其實不單純是專業技術的問題,它不僅僅只是在預估增加多少經濟成長率及就業率,它們更是非常重要的人權及民主課題;也就是說,這個難纏的公共利益問題,是無法用專業技術的方法來予以包裝及掩飾的。 上述的論點也可以由知識論觀點尋得註腳,這也使得過往純然立基於科技理性知識論觀點受到相當大的挑戰。許多學者指出過去的社會科學往往是以科學及技術為主要之判準,以此來決定學術研究是否具有價值,也唯有透過科學及技術驗證的知識才算是真正的知識,其他的知

識則是皆可棄諸於一旁。如今,許多學者認為上述傳統的知識論是帶有濃厚的扭曲及偏差,因為它用科技理性來對抗及排除政治與價值的選擇,因為後者是錯誤的、被視之為不理性,並不屬於知識的範疇。知識其實是一種社會建構,它並不純然是由科學及技術的層次而來。其實,人們日常生活之經驗與智慧,也是充滿了知識(或稱地方知識及生活知識),而這些知識及人們的選擇是都市計畫制訂時必須給予尊重並納入考量的。 由此或可瞭解,都市計畫及土地徵收的決策因素其實是包含了各方力量運作的可能性,也就是說,這中間包含了權力、利益、價值、人權及不同的意識型態等,這些因素都應該要給予尊重。但是權力及利益的擁有者為了掌控政策的決定權,往

往故意予以扭曲,過渡強調科技專家的角色,以此來忽略民眾的日常生活知識及價值的選擇。對於這種扭曲我們絕對不能接受。我們必須重新定位專業與文明的整體關係,並將專家決策的決定權回歸於社會,經由社會理性(非科技理性)之論述來達成決策的選擇。都市計畫應該是一個結合自然科學與人文科學、日常理性與專家理性的共生體,它不能透過個別專業化而彼此孤立,而是必須跨越學科及團體來尋取共識,由此來共同定義與詮釋都市計畫及土地徵收所稱的公共利益。在這當中,地方民眾的意見必須給予充分的重視,將其納入決策之中,也就是說,都市計畫其實是個充滿了政治、社會、利益及道德的重要議題,絕不應由專家或行政官僚所獨占,它必須併入民主的過程

中來決定它的方向。 我們的未來是個價值的抉擇,而不是專家在室內的模擬與預測。對於台灣的都市計畫,我們必須努力的重新建構知識體系,並由此來改變法令制度,建立起都市計畫的正當行政程序,讓民眾擁有相對的自主權力。不過,要做到這一點,非常關鍵的,一定要同時袪除權力的不當宰制,否則恐是很難來達成的,這就必須仰賴台灣公民社會力量的壯大,大家都能夠勇敢的奪回自己長久以來被剝奪的基本人權,如此或許才能夠讓都市計畫真正達成其追求公共利益的目標。末了,就我閱讀的心得,《反造城市》一書即是在做這樣重要的事情,它透過在地行動的十一個故事,嘗試來重新建構知識體系及召喚人民的直接行動,並一起來改造我們所生活的城市

,我相信它必定會給台灣社會及都市計畫注入一股生生不息的活水。 徐世榮

臺灣南部高中學生對於PM2.5的環境敏感度與防治行為意圖之研究

為了解決校園空氣品質旗幟 的問題,作者顏翎伊 這樣論述:

本研究旨在探討臺灣南部高中學生對於PM2.5的環境敏感度與防治行為意圖之現況,及其與社會人口變項、細懸浮微粒PM2.5知識、防治態度、及防治自我效能之間的關係。透由簡單隨機方式抽樣臺灣南部地區(高雄市、臺南市、嘉義縣市、屏東縣)之普通高級中學8所,並以「高中學生PM2.5知識、防治自我效能、防治態度與防治行為意圖問卷」為研究工具,實際測得454份有效問卷,問卷回收率為94.78%。研究結果顯示:一、 南部高中學生在PM2.5知識、環境敏感度、防治態度、防治自我效能及防治行為意圖等整體方面皆為正向或偏高趨勢的表現。二、 不同社會人口學特質中,南部高中學生於「性別」、「居住地」、「有無環境教育等

相關活動之經驗」在PM2.5知識、環境敏感度、防治態度、防治自我效能或防治行為意圖方面有顯著差異。三、 南部高中學生在PM2.5知識、環境敏感度、防治態度及防治自我效能皆與防治行為意圖有顯著的正相關。四、 防治自我效能、防治態度及環境敏感度等三變項,可用以預測PM2.5防治行為意圖,其可解釋的變異量為67.2%,其中防治自我效能的影響力最大。