桃園地景藝術節在哪裡的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦社團法人臺灣竹會寫的 從竹子到竹房子:給所有人的竹構築指南 和unknow的 金剛演義:劉柏村雕塑個展2020都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【桃園活動】2023桃園地景藝術節!拍照打卡必去!5大展區也說明:2022桃園地景藝術節登場!將從9/8一路展出到9/25,總共會有30件作品,在國內外藝術家,將會有精彩的表演節目、在地人文體驗、創意市集,今年甚至 ...

這兩本書分別來自田園城市 和北星所出版 。

國立臺南藝術大學 動畫藝術與影像美學研究所 黃玉珊所指導 周曉玟的 臺灣城市影展的現代節慶形象:以桃園電影節為例 (2019),提出桃園地景藝術節在哪裡關鍵因素是什麼,來自於城市影展、現代節慶、影展文化、桃園電影節。

而第二篇論文國立中央大學 客家社會文化研究所 王俐容、姜貞吟所指導 林永鈞的 青年返鄉與在地實踐:以桃園藝文陣線為例 (2015),提出因為有 青年返鄉、全球化、現代性、在地實踐、藝術進入社區的重點而找出了 桃園地景藝術節在哪裡的解答。

最後網站2018桃園地景藝術節∣3大展區IG必拍打卡景點地圖搶先看 ...則補充:2018桃園地景藝術節將於2018/09/14~9/30舉辦為期17天,3大展區分別在楊梅富岡、中壢老街溪/老城區、以及青埔青塘園地區,主題是老城新藝‧水young桃源 ...

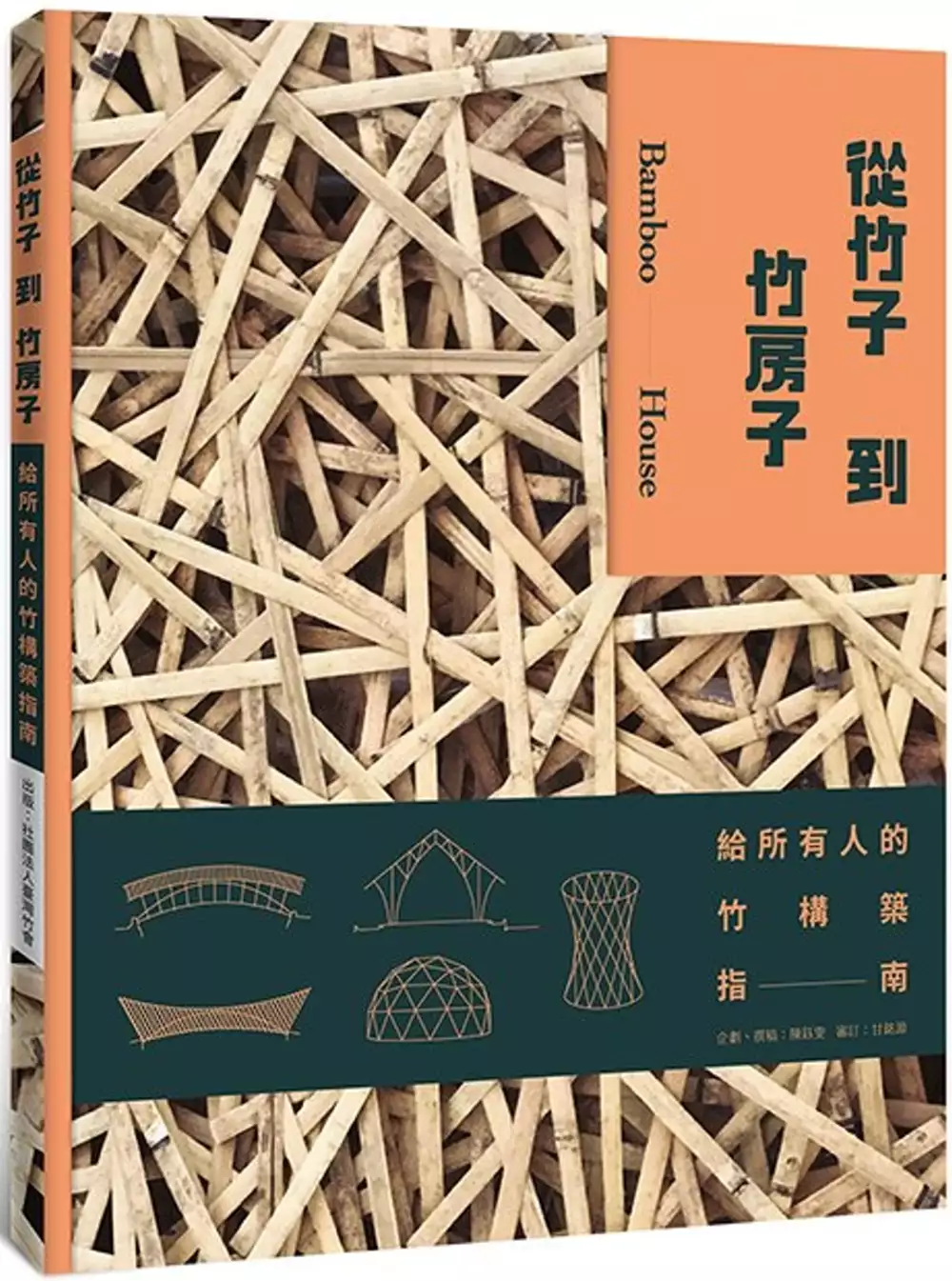

從竹子到竹房子:給所有人的竹構築指南

為了解決桃園地景藝術節在哪裡 的問題,作者社團法人臺灣竹會 這樣論述:

這是一本將台灣建築師們數十年來的竹建築技術與經驗,轉化為一般民眾易讀易懂的手冊。從竹子的特性談到竹材處理、竹構的基礎施作,深入淺出地說明從竹子變成竹房子的過程,並輔以國內外精彩的竹建築作品介紹。

桃園地景藝術節在哪裡進入發燒排行的影片

《把拔去哪裡》系列影片 https://tinyurl.com/y588wstr

訂閱阿宅爸爸的影片 https://tinyurl.com/y9w99rf6

===========================

假日帶孩子去圖書館,剛好看到樓下的美術館在辦展覽,

全部都是用糖做的,蠻美的!

#桃園市立美術館

#地景藝術節

別忘了追蹤阿宅爸爸的FB跟IG唷!

FB: http://tinyurl.com/y6oy3276

IG: otaku.daddy.isme https://www.instagram.com/otaku.daddy.isme

===========================

拍攝工具:

Sj8 Pro

Panasonic Lumix DMC-GF3

SONY RX100M5A

===========================

剪輯工具:

iMovie

final cut pro

===========================

合作邀約:

[email protected]

===========================

幸福有沒有在我身邊,怎麼一直看不見~

爸爸說幸福就在鏡子裡,那就是我快樂的臉~

臺灣城市影展的現代節慶形象:以桃園電影節為例

為了解決桃園地景藝術節在哪裡 的問題,作者周曉玟 這樣論述:

臺灣城市影展受到社會文化、現代節慶概念、文化治理與公民權等的變遷影響,發展成一個多元並立的新樣貌,而城市影展在這樣的變遷下以現代節慶的新形態與樣貌,持續的扮演重要的角色。本研究透過影展歷史脈絡與現代節慶相關理論分析與歸納,整理出現代城市影展作為現代節慶的內涵價值應有的四個面向:(一)城市影展應被視為「現代節慶」來執行;(二)具備電影藝術引介傳達的功能;(三)提升地區觀光效益、影視產業經濟以及民眾文化涵養的功能;(四)達成社會價值以建立城市形象並宣傳以及提升地區民眾的歸屬與認同感。 此外,研究依據前述要點評析,以桃園電影節作為個案;透過歷屆策辦內容歸納整理以及策展人與策辦單位之深

度訪談,提出七點發展建議:(一)電影節應設立專職策展人;(二)加強影展的硬體設施與其周邊交通的便利性;(三)電影節內涵與發展的持續性,避免政治上的干預;(四)資源與經費應就影展的多元性進行通盤考量規劃;(五)桃園電影節內涵可結合在地文化底蘊;(六)桃園電影節應提高媒體曝光吸引力;(七)強化在地民眾歸屬、認同與期待感。

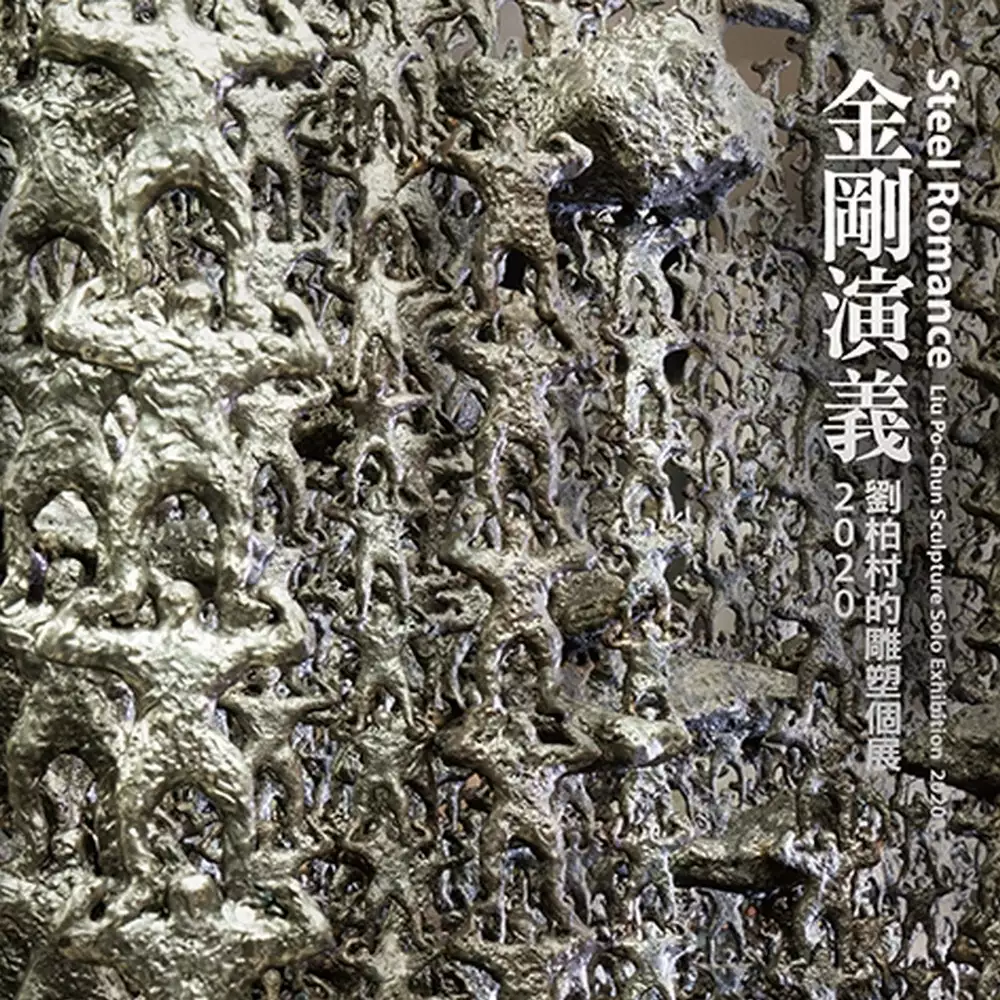

金剛演義:劉柏村雕塑個展2020

為了解決桃園地景藝術節在哪裡 的問題,作者unknow 這樣論述:

『金剛』系列命題是個人十年來創作的研究路線,也是以金屬材質表現中,最具代表性的主題系列作品。基本上「金剛」攫取健美力士的身軀形象,它參合了佛教的「金剛不壞之身」、神話、科幻、卡漫想像中所向無敵之軀的概念,是鋼鐵的化身,亦是對於工業文明實踐與參照的『理想與完美之軀』。 以尺寸與形象的大小變異、相對複製與差異、聚集與分離、繁複與增殖等等造形思維,由『金剛』形象所衍生出的造形實踐場,演繹出有:線性金剛、廢鐵金剛、金剛變身、幻彩金剛、異地金剛、異境金剛、金剛登天等系列。它們各自展現不同角色與內容,因而發展出個人藝術思考變異的『金剛演義』,這些概括種種的藝術實驗,以巨觀與微

觀方式回應工業發展與現代文明,乃至於自然、宇宙與人類存在景況的觀照。此次的『金剛演義』意味藉此一併以『全面性演出』的形式,既回溯、也延伸擴充展出的內容。 『金剛』指的或許已非只是既定認知中的金剛體,它何嘗不也是個人對工業科技文明未來發展的一種理想性憧憬?神識投射的肉身容器?亦或帶有虛空表徵的意涵?宇宙未知狀態的現在式寓言? 名人推薦 「金剛」以一複現,在無限變身的過程中,在不同的時間意識流的生產場域裡,一種以人為本位的擬人態美學觀演繹,悠遊於恆古的當下,指向描繪人類幻想的未知宇宙。-劉柏村 我個人認為,超人/金剛系列更具雕塑的挑戰性。對我而言,後來的這些作品,經營著一個較陌

生的領域,因此更讓人縈繞腦海,它們的原創性也清楚顯見而令人難忘。-菲利普. 金 劍橋大學榮譽博士/倫敦皇家學院前主席 劉柏村使用鋼鐵材質,不論是以鍛鍊成鋼板的重複切割或高溫延展、撿拾回收的現成物的焊接及表面處理,呈現一位專業雕塑家利用鋼鐵廠內的各種機具模組、設備與處理劑,甚至煉鋼爐下的爐渣(地金),創造整體場域「新語義學」的「構成文法」,以表達他對工業文明喜悅與憂慮的交感反應,不管是形式語言的決定及繁衍,或在創作過程中不斷地製造另一個創作過程寓言的激動,都是劉柏村和許多其他同樣以金屬作為材質媒介的雕塑家,非常不同而獨特的地方。-王哲雄 法國巴黎第四大學藝術史與考古學博士、國立臺灣師範大學

美術系所前主任所長、實踐大學工業產品設計研究所教授 劉柏村的藝術創作經歷每一個不同時期的困頓與突破,才能走出如今的成熟與豐饒。如果說古典時期的雕塑是讚美諸神的藝術,那麼劉柏村做為神話已經被工業取代的時代的一個雕塑家,他的鋼鐵雕塑似乎是引領著我們回到神話誕生以前的宇宙,那裡還沒有山川萬物,還沒有日夜晨昏,只有無盡的塵土。立足在無盡的塵土中,劉柏村為鋼鐵雕塑找到母親的懷抱,他在那裡與鐵共舞,譜寫著神話誕生以前的鋼鐵史詩。-廖仁義 法國巴黎第十大學美學博士/ 國立臺北藝術大學博物館研究所所長 終究,什麼是巨大?什麼是渺小?什麼是完美?什麼又是殘缺?何為不朽,又何為流變?⋯⋯ 在劉柏村的雕

塑中,似有無法了結的角力。他作品中歷經種種變異的身體,一再鬆動乃至推翻絕對定義,彷彿以某種的辯證循環一再嘗試脫離制約、探索與慣性和與歷史分裂的可能。劉柏村以此作為推演自己藝術的方法,並藉以作為關照世界的方式。也正是在充滿極大對比、蘊含多重歧義的辯證張力中,劉柏村造就了豐厚強烈的異質感性力量,為人體雕塑注入了獨特的新意。若說一如戲劇理論家阿赫托(Antonin Artaud)所言,「身體是個值得我們重返的戰場」,劉柏村的雕塑,即是以此,強力重返、震撼上場。-劉俊蘭 法國巴黎第四大學藝術史與考古學博士、國立臺灣藝術大學雕塑學系教授、桃園市立美術館館長

青年返鄉與在地實踐:以桃園藝文陣線為例

為了解決桃園地景藝術節在哪裡 的問題,作者林永鈞 這樣論述:

全球化與現代性變遷為當代社會帶來快速改變,現代性充滿不確定的因素也讓社會處於持續變動當中。青年處在社會快速全球化之際,多數望向現代的、資本的、核心的區域或領域前往,然而,在桃園卻有些青年受到了不同的召喚,走了一條不一樣的路徑來思考自己與家鄉的關係,進而創引在地相關行動。因此,本研究將以桃園藝文陣線返鄉青年為主體,探究其面對全球化與現代性變遷時,選擇以「返鄉」投入在地實踐之契機與種種相關行動。本研究關心的是,青年做為文化傳承延續之重要載體,回到故鄉與家鄉後,選擇運用何種策略走進地方,進而形成有別於傳統社區總體營造的模式,同時,本研究也將探討青年做為行動實踐者,其個人之生命經驗與認同的轉變又是什

麼?最後,桃園藝文陣線做為新興之社群團體,團隊成員間具有哪些共同的特性/習性或特質,他們在紮根在地之際,碰到了哪些挑戰?來自哪裡?將來又有哪些可能的障礙?本研究發現,返鄉青年自發性的操演實踐,對於議題的掌握與在地串聯與策略運用具有正向連結:(一)受太陽花學運影響,促使桃園藝文陣線成立與誘發返鄉青年在地思考與關懷(二)看見返鄉青年藉由藝文能量串聯,以藝術進入社區投入在地實踐(三)返鄉青年個人認同呈現多重交織型態樣貌(四)活動號召與宣傳,結合傳播媒介應用,展現青年世代創意與效率(五)社會網絡正向連結,開啟青年返鄉擾動地方的契機。最後,看見青年世代做為重要文化傳承者,做為行動者透過實踐與在地創造互動

關係,就是一種對應全球化與現代性發展之下的可行性,使得「青年返鄉」成為實踐的可能。

想知道桃園地景藝術節在哪裡更多一定要看下面主題

桃園地景藝術節在哪裡的網路口碑排行榜

-

#1.桃園地景藝術節開跑!舊營區轉化為大湳森林公園34 件作品

今年地景藝術節轉進八德區,以閒置多時而的「保一總隊大湳舊營區」為核心 ... 93412|看展覽,藝術節,桃園,大湳森林公園,地景,在地文化,光雕展演,立體雕塑. 於 www.damanwoo.com -

#2.桃園「2018桃園地景藝術節」,50個地景實地走訪拍攝紀錄

2018桃園地景藝術節是在地新興的文化節慶,自9/14~9/30舉行,在中壢站前老城、老街溪、青塘園(桃園捷運A19),以及楊梅富岡車站分為三個展區展開。 於 jfsblog.com -

#3.【桃園活動】2023桃園地景藝術節!拍照打卡必去!5大展區

2022桃園地景藝術節登場!將從9/8一路展出到9/25,總共會有30件作品,在國內外藝術家,將會有精彩的表演節目、在地人文體驗、創意市集,今年甚至 ... 於 eatmary.net -

#4.2018桃園地景藝術節∣3大展區IG必拍打卡景點地圖搶先看 ...

2018桃園地景藝術節將於2018/09/14~9/30舉辦為期17天,3大展區分別在楊梅富岡、中壢老街溪/老城區、以及青埔青塘園地區,主題是老城新藝‧水young桃源 ... 於 www.darren0322.com -

#5.2022桃園地景藝術節開跑!30件超美裝置藝術遍佈大漢溪 ...

一年一度的「2022桃園地景藝術節」開跑!今年以「川行脈動」為主題,用「川」字形象呼應大漢溪如同城市的命脈,廣邀國內外藝術家與在地社區、學校, ... 於 today.line.me -

#6.2021+桃園地景藝術節「都會綠洲親山近水」無圍牆美術館親子 ...

來趟桃園小旅行吧! 2021+桃園地景藝術節2022年3月11日起共展出17天每年的桃園地景藝術節一到, 無圍牆美術館便開啟了它無形的大門, 帶孩子來桃園親子遊 ... 於 lovefree365.pixnet.net -

#7.2020桃園地景藝術節構築城市大崙展區人人是網美 - 隨意窩

2020桃園地景藝術節,「構築城市」是今年的策展主題,主辦單位以「竹」為媒材,串連傳統與當代生活構體的想像,進而探討城市樣貌與共融性。 於 blog.xuite.net -

#8.同濟之聲 Taiwan Kiwanis Echo 202206 第48屆08期

凝愛弱勢情、陪伴拓桃林 白色長龍鋪滿地,繽紛色彩拓情感,. 文:暖芯會/潘慈秀圖:桃園區攝影團隊/ LONDO 市鄭文隆桃園地景藝術節為桃園市重要的大型藝文活動之一, ... 於 books.google.com.tw -

#9.2022桃園地景藝術節9/8-9/25|巨型粉紅泡泡

2022桃園地景藝術節,9月初秋來桃園大溪玩就對了!3日繼韭菜花節浪漫回歸後,「2022桃園地景藝術節」也於8日接棒在大溪區登場,本次桃園地景藝術節 ... 於 egoldenyears.com -

#10.2022桃園地景藝術節《川行脈動》,感受文史、美學與日常的 ...

桃園地景藝術節 創辦(2013年)至今已邁入第10屆,本屆桃園市文化局以《川行脈動》為主題,在大溪區策辦了系列活動。以生態、生產和生活三條大「川」所 ... 於 artemperor.tw -

#11.2022桃園地景藝術節-「川行脈動」 邁入最後一週,把握看展

桃園地景藝術節 邀請多位原住民藝術家創作大型裝置藝術。 ... 創作30件裝置藝術作品,用藝術探索河流與人文生活的關係,展區分布大漢溪兩岸,包括大溪河濱 ... 於 news.cts.com.tw -

#12.2019 桃園地景藝術節!推薦攻略,一次掌握哪有表演,哪裡好玩

2019 桃園地景藝術節於上周五(9/6)揭幕,今年轉進桃園八德區,以「大湳森林公園」為核心展區,並向外擴延至週邊綠地與陂塘生態區,邀請多國藝術家參與, ... 於 www.managertoday.com.tw -

#13.【2021+桃園地景藝術節】桃園宴:在地職人共創 - 綠媒體

「2021+桃園地景藝術節」首度在都會區「桃園區」展出,範圍包括南崁溪、桃林鐵路、虎頭山公園、創新園區等,從早期開墾遺跡到科技基地,以「都會綠洲 ... 於 greenmedia.today -

#14.鄭文燦模式: 超越對立・翻轉桃園 - Google 圖書結果

地解釋。鄭文燦見識千葉君的魅力後,決定催生桃園的吉祥物──ㄚ 桃與園哥。 ... 隔年,香川知事濱田惠造也率團回訪「桃園地景藝術節」;二○一七年,桃園設計了一個 ... 於 books.google.com.tw -

#15.國立公共資訊圖書館全球資訊網

... 次與臺中教育大學數位內容科技學系共同合作,透過手繪、電繪、AI繪圖等多媒材技術與藝術共舞,是學生作品成果展出最佳的實踐場域,以科技藝術、臺灣生態與地景藝術 ... 於 www.nlpi.edu.tw -

#16.桃園 - 環境資訊中心

12月29日廚餘全回收成效好桃園可透視垃圾袋政策取消桃園市政府環保局推動可透視垃圾袋 ... 地景藝術成為各縣市爭相舉辦的活動,藝術家與地方居民共同創作,開啟文化的 ... 於 e-info.org.tw -

#17.2018桃園地景藝術節| 三大展區十大必拍全收錄

富岡展區/老街溪/青塘園桃園地景藝術搶先看,IG打卡熱點全收錄. 2018桃園地景藝術節在9/14~9/30熱鬧展開,為期17天的展期,展覽作品遍佈楊梅富岡 ... 於 bobowin.blog -

#18.桃園地景藝術節18天攬客120萬人次閉幕不閉展 - 自由時報

為期18天的「2022桃園地景藝術節」,25日傍晚在大溪河濱公園舉辦閉幕式,文化局統計今年吸引120萬人次造訪,市長鄭文燦宣布大部分作品留置原地保留至 ... 於 news.ltn.com.tw -

#19.2018桃園地景藝術節,三大展區及打卡景點地圖資訊

今年地景藝術節舉辦在桃園,共分富岡、中壢、青埔三大展區,ㄚ綾綾建議大家有時間的話可以待到晚上,拍起來會更加美麗唷!把握最後一個周末,和家人朋友 ... 於 y00.tw -

#20.2022桃園地景藝術節「川行脈動」9/8登場!30件作品地圖

串大漢溪沿岸夾帶綠地環境,即將邁入第10年桃園地景藝術節,今年以「川行脈動」為題,邀來國內外28位藝術家,並攜手14組在地社區、學校,於大溪河濱 ... 於 www.jsimplelife.com -

#21.2022 桃園地景藝術節盛大登場!30 件藝術作品展現大溪 ...

【2022 桃園地景藝術節】 · 日期:即日起~9/25 · 時間:10:00-17:00 · 地點:大溪河濱公園、中庄調整池、大嵙崁親水園區、月眉人工溼地、山豬湖生態親水公園. 於 www.upmedia.mg -

#22.台南又有新景點!斥資8300萬打造「青鯤鯓扇型鹽田」 公共 ...

斥資8300萬打造「青鯤鯓扇型鹽田」 公共藝術品「生命之樹」新亮相 ... 對生命之樹好奇的民眾,可先至扇鹽地景園區外圍道路旁遠眺觀賞拍照,未來市府也 ... 於 tw.nextapple.com -

#23.大溪】2022桃園地景藝術節,中庄調整池、月眉人工濕地生態 ...

⭐地址:桃園市大溪區(導航:大漢溪山豬湖生態親水園區)。 於 siouteng0822.pixnet.net -

#24.2022桃園地景藝術節|川行脈動 - Klook

世界上許多知名城市的發展,都圍繞著一條母親河,源源不絕地供給地方生命與文化的泉源,今年地景藝術節將回歸至整個桃園的源頭—大溪區—展出,以河流為主軸探討大漢溪在桃園 ... 於 www.klook.com -

#25.2022桃園地景藝術節活動介紹(桃園) - 旅遊點

每年移動的藝術節地景藝術節與歐洲文化首都(ECC)的移動策略概念相近,藉由「移動」的特性,喚起地方意識。地景藝術節每年擇定不同展區,藉由藝術節翻轉空間、提升公共 ... 於 www.trippois.com -

#26.桃園地景藝術節感受城市川行脈動- 《旺來報》 - 中國時報

富含桃園自然與人文底蘊的「2022桃園地景藝術節」,即日起至9月25日在大溪河濱公園、中庄調整池、大嵙崁親水園區、月眉人工溼地與山豬湖生態親水公園等5大 ... 於 www.chinatimes.com -

#27.2022桃園地景藝術節在哪裡?(大溪河濱公園、中庄調整池

2022桃園地景藝術節在哪裡?(大溪河濱公園、中庄調整池、大嵙崁親水園區、月眉人工溼地、山豬湖生態親水公園,如何前往/接駁車/展覽時間) · 03.在水一方 ... 於 www.alberthsieh.com -

#28.桃園地景藝術節- 维基百科,自由的百科全书

桃園地景藝術節 (Taoyuan Land Art Festival),為臺灣桃園縣政府(現為桃園市政府)於2013年起開始舉辦的大型展覽活動,以桃園縣內的特殊地景作為活動藝術品的展出 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#29.2018桃園地景藝術節》富岡/中壢/青埔3大展區15個必拍打卡 ...

2018桃園地景藝術節展區介紹、打卡景點地圖、2018桃園地景藝術節各展區交通地址怎麼去?還有非常重要的交管停車、接駁車搭乘資訊,趕快來看看吧! 於 momotravel.tw -

#30.桃園景點|2019桃園地景藝術節!超美超好拍的藝術創作!一 ...

△參觀2019桃園地景藝術節很推薦使用Youbike移動唷,距離大湳森林公園最近的Youbike站點就是大忠停車場,地址就是桃園市八德區大忠街140號的對面人行道。 於 damon624.pixnet.net -

#31.漂亮家居 10月號/2019 第224期 - 第 66 頁 - Google 圖書結果

TAOYUAN FESTIVAL LAND ART 圖片提供_桃園市政府新聞處 XHIBITION E 藝術介入,一展城市新風景線 2019 桃園地景藝術節 2019 桃園地景藝術節已於 9 月 6 ∼ 22 日展開, ... 於 books.google.com.tw -

#32.2016桃園地景藝術節新屋、八德初登場!大海膽、螃蟹

2016桃園地景藝術節將於9月9日在新屋、八德隆重登場!以地方覺醒、社區風動、藝術打樁為三大主軸以石滬、陂塘、海岸、自然生態等極具在地特色之景觀做為策畫發展核心。 於 snowhy.tw -

#33.10公尺山丘閃閃發亮! 桃園地景藝術節9月6日開幕 - 好房網News

桃園地景藝術節 此次以品藝術、樂地景、談地景、看表演為4大主軸。大湳主展區最引人注目的是馬岩松設計的《自然舞衣》,為一座高10公尺,長寬分別30公尺的 ... 於 news.housefun.com.tw -

#34.2022 桃園地景藝術節4 大展區x 32 件作品交通資訊地圖展覽 ...

2022 桃園地景藝術節在疫情下,以「2021+桃園地景藝術節」由「都會綠洲」為主題,從桃園南崁的南崁溪、虎頭山公園、虎頭山創新園區、桃林鐵路的4 大 ... 於 kurosaki.tw -

#35.2021+桃園地景藝術節「都會綠洲」!30+地景藝術作品 - La Vie

2021+桃園地景藝術節(Taoyuan Land Art Festival)以「都會綠洲」為題,將於3月11日至3月27日,在虎頭山創新園區、南崁溪畔、桃林鐵道及虎頭山,4大 ... 於 www.wowlavie.com -

#36.【2022桃園韭菜花節】韭菜花田、裝置藝術 - 史努比遊樂園

2022桃園韭菜花節,大溪韭菜花,桃園地景藝術節 ... 但現場的裝置藝術還會保留著並接續著「桃園地景藝術節」, ... 看這篇⇒韭菜花海秘境哪裡拍? 於 snoopyblog.com -

#37.週末活動》全台「2023/1/14」週六活動整理 - 漫步時光

本週六重點活動,臺北迪化街商圈年貨街、2023台北茶花展,桃園2023角 ... 全文分享☆ 台中活動》2023臺灣國際光影藝術節:藝術與5G科技應用幕後講座. 於 strolltimes.com -

#38.2021+桃園地景藝術節Taoyuan Land Art Festival

【2021+桃園地景藝術節】又來了!超過30件藝術品穿梭四大展區,為期17天精采活動不間斷,晚上還有光雕秀喔! 於 taiwantour.info -

#39.2021+桃園地景藝術節藝術論壇- 共感自然

本屆桃園地景藝術節帶領我們重新觀看都市裡的地景,透過藝術家之眼,共同探索藝術與自然共鳴共感的時刻;同時,邀請參展藝術家從在地文化、歷史記憶與生活環境等角度 ... 於 event.culture.tw -

#40.桃園地景藝術節登場打造都會藝術綠洲 - 新唐人亞太電視台

今年 桃園地景藝術節 邀請國內外藝術家與社區居民共同創作,墨西哥藝術家以南崁溪流水為發想的「河流的形狀」;用夜鷺結合木材、燈光,在夜間透過光影技術 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#41.桃園地景藝術節, 開始時間Mar 11, 2022 12:00:00 AM - 藝文活動

名稱桃園地景藝術節的開始時間是Mar 11, 2022 12:00:00 AM, 結束時間是Mar 27, 2022 12:00:00 AM, 地點縣市名稱是桃園市桃園區, 地址是桃園市桃園區虎頭山創新園區, ... 於 data.zhupiter.com -

#42.大溪一日散策提案!桃園「地景藝術節」必追亮點+周邊景點 ...

近來最被在地人與外地遊客期待的,就是在9/8-9/25登場的「2022桃園地景藝術節——川行脈動」!本次策展包含大溪河濱公園、中庄調整池、大嵙崁親水園區、月眉 ... 於 travel.ettoday.net -

#43.八德區】2019桃園地景藝術節.新風景線|大湳森林公園展區9 ...

介壽路二段133巷口進行交通管制。 200.jpg. 400.jpg. 於 julialkpkpk.pixnet.net -

#44.桃園地景藝術節「川行脈動」揭幕30件裝置藝術品妝點大漢溪

2022桃園地景藝術節於8日至25日舉辦,特別選定大漢溪流域為主要舞台,大漢溪沿岸擁有全台最大的河階地形,及獨特的地質、生態、人文聚落、農業發展,希望 ... 於 www.watchmedia01.com -

#45.2022桃園地景藝術節 - 桃園觀光導覽網

2022桃園地景藝術節(Taoyuan Land Art Festival) ... 本屆主題「川行. ... 「川」是大溪三生的維繫、「脈」為整個桃園的心跳,進而成為城市的命脈,讓大桃園 ... 於 travel.tycg.gov.tw -

#46.2022「桃園地景藝術節」大溪登場遊賞30件藝術作品沈浸 ...

【旅遊經曹憶雯報導】 展現桃園人文和自然底蘊的「2022桃園地景藝術節」,正式邁入第十屆,今年主題定調為「川行脈動」,共邀請國內外28位藝術家, ... 於 n.yam.com -

#47.[桃園旅遊]2020桃園地景藝術節|中壢大崙、平鎮雙連坡雙展區

2020桃園地景藝術節是每年秋天桃園旅遊的重點活動之一,活動日期於9月18日起日10月4日,每年的地點都不太相同,這回的地點有兩大展區,在中壢大崙、平 ... 於 www.viviyu.com -

#48.「2022桃園地景藝術節」大溪登場!橫跨5大展區 - 500輯

邁入第10年的「2022桃園地景藝術節」以「川行脈動」為主題,自9月8日至9月25日在桃園大溪展開,展區橫跨大漢溪兩岸,包括:大溪河濱公園、中庄調整 ... 於 500times.udn.com -

#49.2022 桃園地景藝術節在大溪! 如何前往? 展覽日期? ( 山豬湖 ...

從官網上可得知,桃園地景藝術節是在2013 年開始舉辦的大型展場活動,主要就是利用桃園各地方特色景點進行相關文化藝術作品的展出,都會和許多在地社區、 ... 於 joyyblog.com -

#50.2022桃園地景藝術節開展!彩虹飛龍、九月雪等30件作品 ...

「2022桃園地景藝術節」主題定調為「川行脈動」,將這條桃園母親河的三大元素「生產」、「生態」、「生活」注入每件作品中,由28位藝術家、攜手在地 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#51.嘉義景點》一日遊必玩景點行程推薦 - 青青小熊

高雄 .花蓮住宿 ○景點:手信霧隱城.三隻小豬.台南景點.桃園景點 ... (民雄之森位置就在嘉義縣表演藝術中心旁) ... 嘉義一日遊景點推薦:六腳鄉地景. 於 yoke918.com -

#52.2021+桃園地景藝術節登場3/11至3/27於虎頭山及南崁溪畔展開

「2021+桃園地景藝術節」17天展期中,不只可以遊賞藝術裝置,還有許多特色活動,包括每天18:30、19:00、19:30於大業福德寺展演3場次「桃源。綠洲夢」光影 ... 於 www.taiwanhot.net -

#53.2022桃園地景藝術節四大展區新亮點,作品與交通資訊懶人 ...

2022桃園地景藝術節四大展區新亮點,作品與交通資訊懶人包看這篇! · 步行至桃園後火車站,可搭乘168「桃園後火車站─內壢復興宮(含168A)」; · 步行至桃 ... 於 tw.travel.yahoo.com -

#54.【桃園人帶路】2022 桃園地景藝術節登場!大溪一日遊提案

桃園 市政府從2013年起就開始舉辦一年一度的「地景藝術節」,主要是以桃園內的特殊地景作為活動藝術品的展出空間,今年即將迎來第10年! 於 www.bella.tw -

#55.2022年【桃園地景藝術節搶先看】亮點作品/光影展演 ... - CP值

國際性藝文活動「桃園地景藝術節(Taoyuan Land Art Festival)」將在3 月11 日登場!融合科技藝術、互動感應、社區共創、環境永續,今年將展出32 件 ... 於 cpok.tw -

#56.2022桃園地景藝術節大溪登場!35米長魚笙、花田九月雪

2022桃園地景藝術節大溪登場!35米長魚笙、花田九月雪、粉紅泡泡與魔幻光影觀景台喚起遊客反思生態平衡 · 展出時間:即日起至9月25日,10:00~17:00。 於 www.mirrormedia.mg -

#57.2022桃園地景藝術節

2022桃園地景藝術節 · 一、依據本府社會局111年7月6日桃社團字第1110059700號函辦理。 · 二、旨揭活動預計於111年9月8日(星期四)至9月25日(星期日),在大溪區周邊舉辦,志工 ... 於 www.tyai.tyc.edu.tw -

#58.彰化月影燈季幸福兔u 八卦山大佛風景區璀璨登場 - HiNet生活誌

王惠美說,今年最大亮點就是與LINE貼圖人氣IP好想兔合作的地景裝置,各種造型的好想兔,七大燈區,包括幸福、招財、好運等等,帶出2023彰化月影燈季, ... 於 times.hinet.net -

#59.2018桃園地景藝術節即將開跑,展區亮點搶先看 - BEAUTY美人圈

今年的桃園地景藝術節將於2018年9月14日到9月30日舉辦,一共為期17天,在楊梅/富岡、中壢/老街溪、青塘園地區舉辦。以「老城新藝‧水young桃源」為主題,沿 ... 於 www.beauty321.com -

#60.2019桃園地景藝術節。大湳森林公園展區 - 健行筆記

是我近幾年來參與桃園地景藝術節以來感覺最舒服的一次,. 有大樹遮蔭有公園綠地和陂塘還有市集,. 最棒的是有很多藝術家的創作作品結合在地文化 ... 於 hiking.biji.co -

#61.2022桃園地景藝術節 五大夢幻展區浪漫登場 川行脈動藝術與 ...

一年一度的桃園地景藝術節已熱鬧展開囉~今年又多好多夢幻拍照場景,主要分佈在大溪大漢溪旁,這次藝術作品多達30個分佈之廣,以川行脈動為主題, ... 於 www.walkerland.com.tw -

#62.桃園地景藝術節Taoyuan Land Art Festival - Facebook

#桃園市政府#地景藝術節#大溪區桃園市地景藝術節地址:桃園市桃園區縣府路21號電話:033322592屆桃園地景藝術節將邁入第10個年頭,試以「文化地景」的概念,透過藝術創作 ... 於 www.facebook.com -

#63.2018桃園地景藝術節|富岡展區&中壢老街溪 - 滿分的旅遊札記

2018桃園地景藝術節即將盛大展開囉分為在楊梅富岡、中壢老街溪及青塘園地區舉辦藉由特色的地景藝術與桃園城市結合為期17天的展期,豐富的造景等著旅人 ... 於 fullfenblog.tw -

#64.活動地圖 - 桃園地景藝術節

活動地圖 · 活動地圖全覽. 2022桃園地景藝術節全展區地圖 · 大溪河濱公園 · 中庄調整池 · 大嵙崁親水園區 · 月眉活動中心 · 月眉人工溼地 · 山豬湖生態親水公園 · 順時埔. 於 www.taoyuanlandart.com.tw -

#65.2021+桃園地景藝術節登場!2022時間、地址、景點 - ELLE

因為疫情而不幸延後的2021桃園地景藝術節在3/11回歸啦~這次特別在原活動名稱中加上「+」代表時間的延續,也象徵在疫情的蔓延下,以藝術面對未知的 ... 於 www.elle.com -

#66.鎖港南北鎮風塔、澎湖國際燈光藝術節— 馬公市南環景點集錦 ...

在去(2022)年的12月初,老狗有個機會陪老婆到澎湖去出差。只要自行負擔來回機票和部分住宿費,就可以有兩天一夜的小旅行。但是,冬天去澎湖要玩什麼? 於 www.mobile01.com -

#67.2022桃園地景藝術節現全台公敵!大溪「粉紅泡泡」發作密集 ...

「2022桃園地景藝術節」將於9月8日在桃園市大溪區登場。本次活動串起大漢溪沿岸夾岸綠帶,以大溪河濱公園、中庄調整池、大嵙崁親水園區、月眉人工濕地 ... 於 city.gvm.com.tw -

#68.桃園最新打卡點!2020「桃園地景藝術節」~28組作品秒殺底片

桃園 一年一度的大型藝文活動「地景藝術節」,2020年將於9/18-10/4開跑!為期17天,以「構築城市」為主題,共邀請國內外51位藝術家展出共28組藝術 ... 於 www.cosmopolitan.com -

#69.[懶人包]2020桃園地景藝術節(9/18~10/4)必收統整攻略

一年一度唯桃園限定的「地景藝術節」又登場啦! 今年主展區位於中壢大崙、平鎮雙連坡,從9/18~10/4為期17天。本屆透過「竹」媒材貫徹策展主題「構築 ... 於 www.wearefunlife.tw -

#70.桃園海

桃園 海線3處絕美大景打卡點:台版撒哈拉沙漠、百年日治燈塔· 01. 許厝港濕地紅樹林海濱步道· 02. 觀音草漯沙丘台版撒哈拉沙漠· 03. 白沙岬燈塔 。 地址: ... 於 ps.agccoaching.ch -

#71.2022桃園地景藝術節—川行脈動 - 宜蘭縣政府文化局

2022桃園地景藝術節—川行脈動, Print. 日期:111-08-10. 今年主題「川行脈動」,係基於「川」字的象形意象,藉由藝術品與大溪在地自然人文的互動,展現大溪淵遠流長的 ... 於 www.ilccb.gov.tw -

#72.2022 桃園地景藝術節登場!30 件地景藝術、5 大展區,結合食

2022 桃園地景藝術節於大溪河濱公園開幕,從9 月8 日至25 日,為期18 天,邀請國內外28 位藝術家,攜手14 組在地社區和學校,創作30 件裝置藝術作品; ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#73.NEW桃園地景藝術節「都會綠洲」3/11-3/27登場!一共有四 ...

2022桃園地景藝術節資訊 · 電話:03-3322592 (文化局) · 地址:桃林鐵路、虎頭山公園、虎頭山創新園區、南崁溪畔 · 活動時間:3/11~3/27 · 官網:https://www. 於 almablog.com.tw -

#74.最新趨勢觀測站- 桃園地景藝術節開放時間的推薦與評價

桃園地景藝術節 開放時間在空姐愛七桃x FA loves Travel Facebook 的評價. 桃園地景藝術節開放時間在桃園地景藝術節Taoyuan Land Art Festival ... 於 trend.mediatagtw.com